-

当前,我国生态文明建设正面临“生态环境根本好转”和“碳达峰、碳中和”两大战略任务。基于环境污染和碳排放高度同根同源的特征,“协同推进减污降碳”已成为新发展阶段经济社会发展全面绿色转型的必然选择。2022年6月,生态环境部等7部门联合印发的《减污降碳协同增效实施方案》[1],强化资源回收和综合利用,加强“无废城市”建设,突出工业、农业、城乡建设等重点领域固体废物减污降碳协同增效,推进固体废物污染防治协同控制。《2030年前碳达峰行动方案》[2]中指出,大力发展循环经济,全面提高资源利用效率,充分发挥减少资源消耗和降碳的协同作用。国内外关于减污降碳效益的研究表明,通过发展循环经济,加强废弃物管理措施,如减少各类废弃物的产生、加强其处置与资源化利用等可使全球碳减排10%~20%[3]。根据中国循环经济协会的测算,“十三五”期间,发展循环经济对我国碳减排的综合贡献率达到25%;同时,展望“十四五”以及到2030年碳达峰时,其综合贡献率预计分别将达到30%和35%[4]。

“无废城市”建设是以新发展理念为引领,通过推动形成绿色发展方式和生活方式,持续推进固体废物源头减量和资源化利用,将固体废物对环境影响降至最低的城市发展模式。开展“无废城市”建设试点是从城市整体层面深化固体废物综合管理改革和全面推动“无废城市”建设的有力抓手[5-7]。截至2020年底,首批开展试点的“11+5”城市和地区在模式和体系建设方面已取得初步成效[8]。徐州市作为传统工业城市的典型代表被纳入了国家首批“无废城市”建设试点城市,围绕固体废物减量化、资源化、无害化方面开展了积极探索,在生产和生活等领域形成了多项改革举措和经验做法。根据《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》[9],到2025年我国将继续推动100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设,以实现减污减碳协调为总抓手协调推进工业、农业、生活领域绿色低碳发展,进一步强化对固体废物产生强度、综合利用水平以及无害化处置能力等关键指标的考核要求。同时,也需要结合碳达峰碳中和等国家重大战略,开展“无废城市”建设与碳减排潜力的评估工作,充分发挥减污降碳协同增效作用。

关于“无废城市”建设和固体废物领域碳排放量核算方法,国内外已开展了一系列相关研究。滕婧杰等[10]基于我国“无废城市”建设指标体系,分析国内外综合型指数构建方法并提出了我国“无废指数”的构建思路。张冰洁等[11]分析了我国一般工业固体废物产生及处置情况,提出了“碳中和”及“无废城市”背景下,一般工业固体废物环境管理的新策略。MOGHADAM等[12]通过Land-GEM和IPCC模型相结合研究了伊朗不同地区城市固体废物处理中心的温室气体排放情况。YAMAN等[13]使用Land GEM和废物减量模型 (Waste reduction model,WARM) 分析了达曼城市生活垃圾的温室气体减排和能源回收潜力。WUNSCH 和TSYBINA [14]基于联合国政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 指南和垃圾填埋场日常运营中与城市固体废物 (municiple solid waste,MSW) 厌氧分解相关的温室气体排放协议的量化碳足迹的方法评估罗安达与MSW相关的碳足迹。结果表明,直接垃圾填埋场排放是温室气体核算的主要贡献。黄金碧和黄贤金 [15]运用灰色预测方法预测江苏省城市碳排放强度,分析江苏省城市碳减排潜力并提出江苏省城市低碳发展的对策措施。袁长伟等[16]采用IPCC碳排放核算方法和EIO-LCA模型测算陕西省碳排放并构建碳减排效应模型并且分析碳减排变化。孙建卫等[17]采用IPCC温室气体清单方法构建了碳排放核算的项目框架并且核算了中国历年的碳排放量。国内关于固体废物领域的碳减排研究,主要侧重固体废物填埋处理、固体废物生物处理和垃圾焚烧处理的直接碳排放,缺失源头减量和回收利用环节的间接温室气体减排效益,没有对源头减量、中端资源循环利用以及末端处置全链条碳减排效益的评价研究,相关的评价模型也较为缺少。因此,本研究将针对徐州市各领域固体废物从源头减量、中端和末端处置环节全过程,参考WARM模型采用排放因子法对其碳排放与减排量进行核算,全面评估“无废城市”试点建设期间碳减排综合效益,为推进“无废城市”建设与减污降碳协同增效提供参考。

-

本研究旨在核算徐州市“无废城市”试点建设期间的碳减排效益,研究范围从时间、过程以及领域等3个方面进行界定,详见图1。时间范围以2018年基准年至2020年目标年作为试点建设期间;固体废物处置过程考虑了源头减量、中端回收以及末端处置等全部环节。本研究中源头减量是指生产和消费过程中减少废物产生量的措施;中端回收利用是指厌氧消化、堆肥、还田以及资源回收等过程;末端处置是指填埋、焚烧以及简易处置等过程。固体废物产生源考虑了全市城乡生活、农业以及工业等各领域的各类废弃物。其中,城乡生活领域包含生活垃圾、再生资源、建筑垃圾和市政污泥;农业领域包含秸秆、畜禽粪便、废农膜;工业领域包含了粉煤灰、炉渣、煤矸石等一般工业固体废物以及危险废物。

-

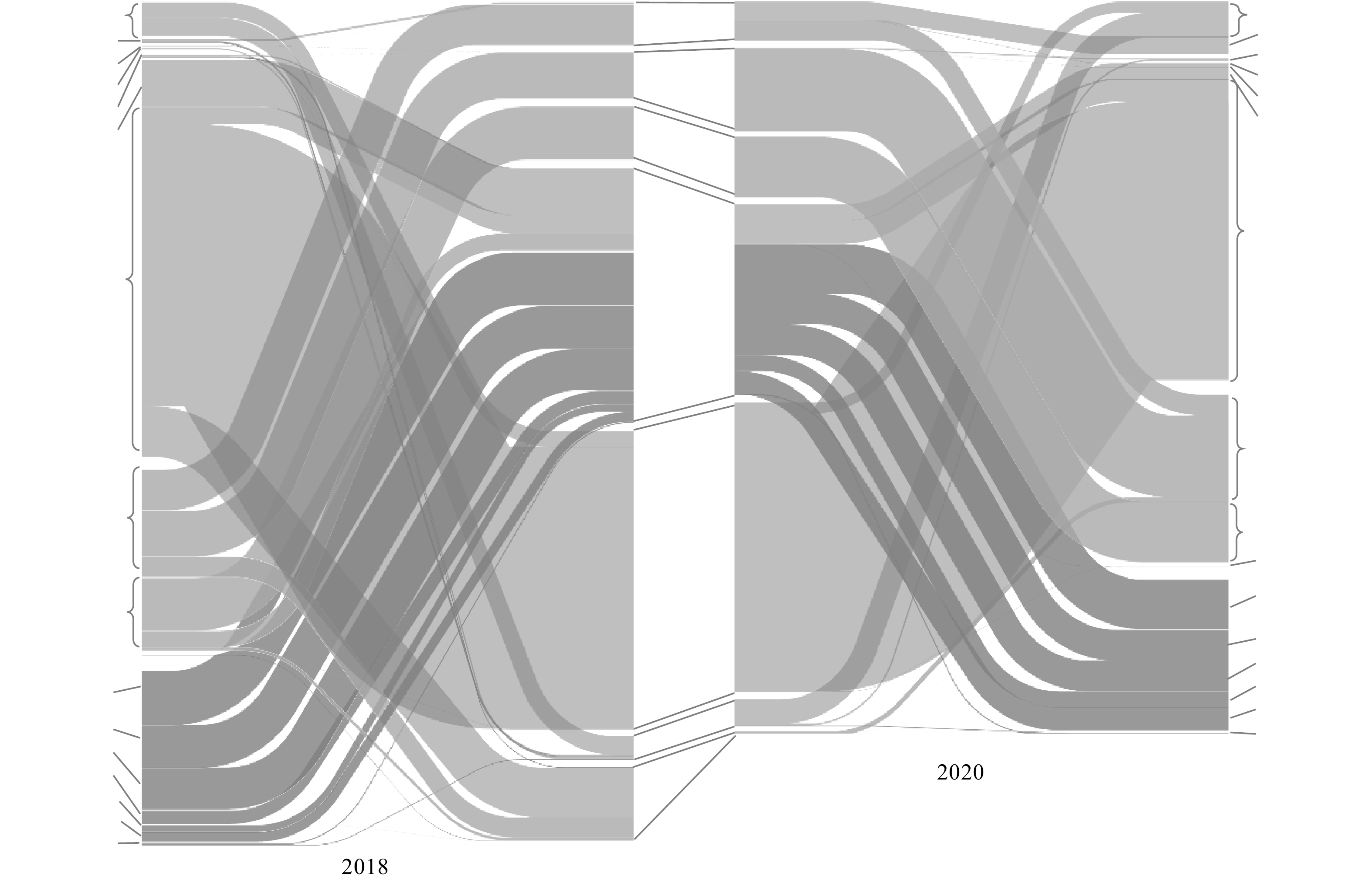

根据徐州市“无废城市”建设试点方案以及成效总结等相关资料[18-20],参考我国固体废物分类体系[21],整理出2018年和2020年全市各类固体废物产生量与处置量清单,以此作为碳排放量核算的基础数据,如表1所示。为了清晰、直观地表示表1中内容,图2以物质流图形展示了徐州市“无废城市”试点建设期间各领域固体废物产生及处置量的变化情况。

-

1) 固体废物领域碳减排模型。有关固体废物管理碳减排核算方法及模型,目前较为常用的有IPCC制定的针对国家层面固体废物处理处置设施直接现象的清单指南,但主要核算范围包括城市及工业领域固体废物末端处置环节的碳排放,并未考虑源头减量、资源循环利用和回收再生的间接温室气体减排效益。因此,IPCC指南废弃物部门所给的计算边界难以全面反映固体废物管理的温室气体减排贡献和潜力。美国环境保护署研发的WARM模型,其特点主要在于不仅适用国家或地区、城市层面,而且处置环节考虑的较为全面,可为61种废弃物提供了源头减量、回收、堆肥、燃烧、填埋等环节的直接和间接温室气体排放量,同时也具有可根据本国废物类型和处置方式改进后进行本土化应用等特征。基于上述考虑,采用WARM模型可为徐州市“无废城市”试点建设减污降碳效益提供核算依据。

2) 碳排放及减排核算。本研究参考WARM模型框架,依据我国固体废物产生来源和管理的特点,对测算模型进行了拓展,并从相关文献资料[22-42]中获取排放因子进行数据补充。碳排放量核算基本方程是固体废物源头减少 (增加) 量或固体废物处置量乘以排放因子,也称排放因子法,具体的碳排放总量M计算公式如式(1)所示。

式中:fn为全生命周期中各环节的碳排放系数,t CO2eq∙t-1;mn为源头减 (增) 量/各环节处置量,t。

本研究中,f1为源头减量碳排放系数,即单位固体废物产生时,包括加工及运输等环节的碳排放量,即与基准年相比,目标年固体废物在源头产生量的减少相应的碳排放系数。fn (n=2,3….8)为处置环节的碳排放系数,包括固体废物运输、处置过程中的碳排放量,抵消所产生的能源、肥料、材料等避免的碳排放量。其中,f2为厌氧消化环节碳排放系数,f3为堆肥环节碳排放系数,f4为还田环节碳排放系数,f5为回收利用环节碳排放系数,f6为填埋处置环节碳排放系数,f7为焚烧处置环节碳排放系数,f8为简易处置环节碳排放系数。

不同种类固体废物在上述环节中的碳排放系数选取参照WARM模型以及文献调研,具体取值见表2。

3) “无废城市”建设与碳减排效益。本研究中碳减排效益是以2018年作为基准年计算出2020年目标年的碳减排效益。计算内容包括,“无废城市”试点建设期间固体废物源头减量产生的碳减排效益以及通过中端利用和末端处理处置过程的碳减排效益。具体公式如式(2)所示。

式中:∆M1为2018年至2020年期间各类固体废物源头减量环节的碳减排量,t CO2eq;∆E为基准年和目标年固体废物吨处理处置碳减排量的差值,t CO2eq;m目标年为2020年固体废物处置总量,t CO2eq。

-

1) 源头减量情况。2018年和2020年各领域固体废物的产生量分别为5 347.8×104和4 715.0×104 t,“无废城市”试点建设期间源头减量率达到11.83%。城乡生活领域固体废物产生量共减少了522.3×104 t。其中,建筑垃圾源头减量的贡献最大,占62.27%。主要是建筑领域推广了集BIM技术、装配式建筑以及超低能耗被动房为一体的示范项目等,促进了建筑垃圾产生量的降低;农业领域固体废物共增加了29.9×104 t,其中以农业秸秆的增加为主;工业固体废物产生量共减少了140.4×104 t,源头减量率达到11.98%。徐州市在“无废城市”试点建设期间,工业领域主要采取对传统固体废物产生密集型产业转型升级,降低了工业固体废物产生强度,从而减少了工业固体废物的产生量。

2) 资源化利用与末端处置情况。在城乡生活领域,2018年与2020年厌氧消化、堆肥以及资源回收等中端资源化利用量占比分别为15.64%和12.27%,降低了3.37%。末端处置量的占比从84.36%提高至87.73%,说明城乡生活领域的中端资源化回收利用率还有较大提升空间,需要进一步提高;在农业领域,2018年中端资源化回收利用量占比为87.04%,末端处置量占比为12.96%,到2020年这2个值分别达到95.81%和4.19%,表明中端回收利用效果明显,主要归功于2点:首先,规模化养殖提高了其畜禽粪便综合利用率,秸秆收储场所用地政策的制定以及一般农用地收储转运中心建设促进了秸秆的综合利用;其次,在工业领域,2018年和2020年中端回收利用量占比分别为99.34%和99.49%,末端处置量占比则分别为0.66% 和0.51%,这说明徐州市工业领域固体废物处置与资源化利用体系未形成大的变化。

-

根据徐州市2018年和2020年各领域固体废物产生量变化及相应固体废物源头产生碳排放系数,利用式(1)计算获得各类固体废物源头减量的碳排放情况,如图3所示。徐州市在“无废城市”试点建设期间,通过固体废物的源头减量,各领域固体废物累计实现碳减排1 531.3×104 t CO2eq。其中,碳减排量最大的是工业领域,为837.3×104 t CO2eq,其次是城乡生活领域的712.8×104 t CO2eq。工业领域取得的碳减排效果得益于“无废城市”试点建设期间对传统工业固体废物产生企业进行了绿色转型升级,减少了炉渣、尾矿、粉煤灰等一般工业固体废物产生量。城乡生活领域碳减排量则由除生活垃圾以外的固体废物贡献,其中碳减排量较大的是电子废物、废钢铁以及废纸等再生资源。可以看出,再生资源产业规模化发展及综合利用率的提升,减少了相关固体废物产生的同时也是源头上减少碳排放。由于生活垃圾产生量有所增加,期间即便增加了焚烧比例,碳排放量仍有41.3×104 t CO2eq,还有较大的碳减排空间。农业领域则由于农作物种植与畜禽养殖规模的扩大致使秸秆和畜禽粪便碳产生量增大,对应增加了19.4×104和2.4×104 t CO2eq的碳排放量,仅有废农膜则减少碳排放3.0×104 t CO2eq。

-

根据徐州市2018年和2020年城乡生活领域各类固体废物处置量与表2中碳排放系数,利用式(1)计算获得城乡生活领域固体废物处置环节的碳排放情况,结果如图4所示。城乡生活领域固体废物处置中端环节包括厌氧消化、堆肥及资源回收,末端环节包括填埋、焚烧和简易处置等方式。从分析结果中能明显看出,城乡生活领域的碳排放主要来自固体废物的填埋,通过填埋处置的固体废物主要为生活垃圾和建筑垃圾,并且2020年生活垃圾填埋量的减少是促进碳排放量的下降的主要因素。综合而言,2018年和2020年城乡生活领域固体废物处理处置环节全年碳减排总量分别达到570.8×104和209.3×104 t CO2eq,碳减排量的降低主要来自于废钢、废纸、废电池和建筑垃圾等主要中端环节资源回收量的减少。此外,2020年生活垃圾焚烧量的增加也促进了碳减排5.3×104 t CO2eq。由此可知,末端处置中填埋是城乡生活领域固体废物产生碳排放的主要源头。因此,通过提高中端资源回收率来促进碳减排,这也是城乡生活领域减污降碳的重要措施。

-

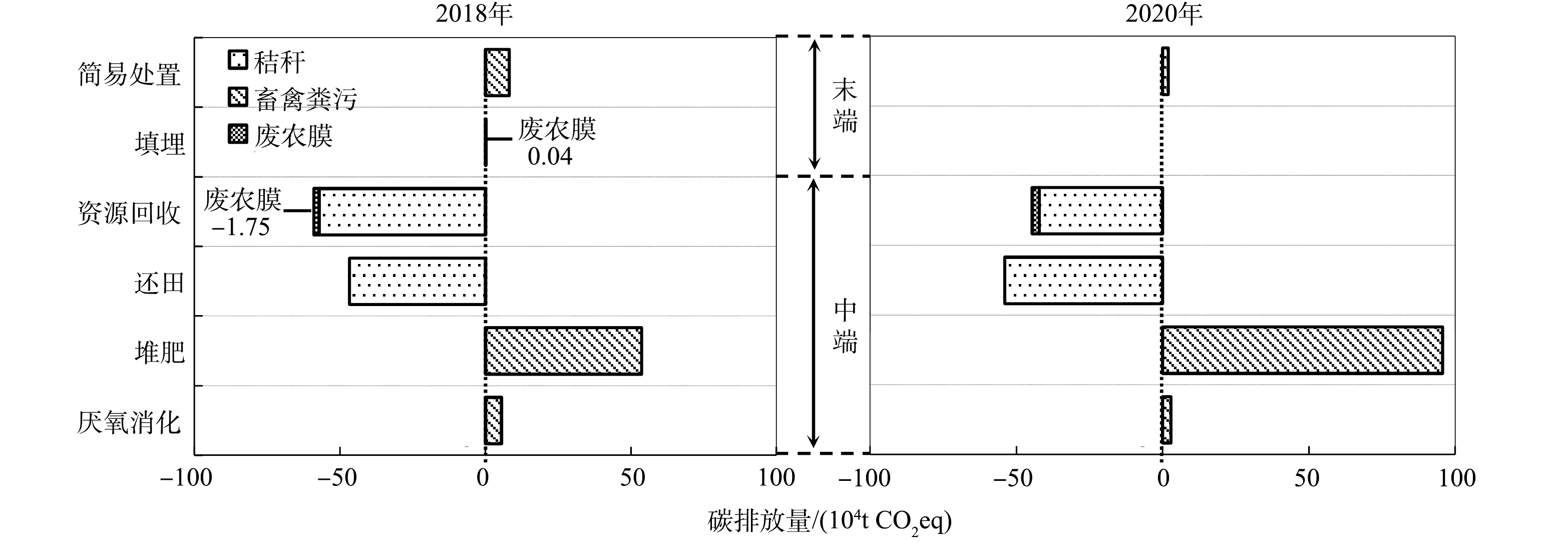

根据徐州市2018年和2020年农业领域固体废物处置量与表2中碳排放系数,利用式(1)计算获得农业领域固体废物处置环节的碳排放情况,结果如图5所示。农业领域固体废物处置中端环节包括,厌氧消化、堆肥、还田以及再生资源化利用,末端处置包括填埋及简易处置等方式。结果显示,碳排放量主要来自中端环节畜禽粪便堆肥、少量厌氧消化以及末端环节的简易处置,2020年畜禽粪便堆肥量的增加导致碳排放比2018年增加了42.0×104 t CO2eq,而简易处置量的减少获得相应的碳排放量的降低。碳减排量主要来自中端秸秆还田及再生资源化利用环节,试点建设期间还田量有所增加,而资源化利用量有所减少。此外,2018年农业固体废物综合利用与处置环节全年减排量达到38.3×104 t CO2eq,而到2020年非减反增,碳排放量增加了1.8×104 t CO2eq。综上所述,堆肥是农业领域碳排放的主要源头,同时秸秆还田以及再生资源化利用会带来碳的减排量,因此可作为农业领域减排降碳的主要措施。

-

根据徐州市2018年和2020年工业领域各类固体废物处置量与表2中碳排放系数,利用式(1)计算获得工业领域固体废物处置环节的碳排放情况,结果如图6所示。徐州市工业领域固体废物处置包括中端环节再生资源化利用,末端环节焚烧这2种方式,碳排放主要来自于危险废物焚烧过程。综合来看,2018年和2020年徐州市通过工业领域处理处置环节碳减排量分别达到1 014.6×104和1 309.9×104 t CO2eq。冶炼废渣、粉煤灰、炉渣和煤矸石等均有较好的资源回收属性。其中,冶炼废渣的碳减排量最大,约占2020年减排量的60%。因此,加快推进传统工业的绿色低碳转型发展,提升工业固体废物资源化利用水平将带来较大程度的碳减排量。

-

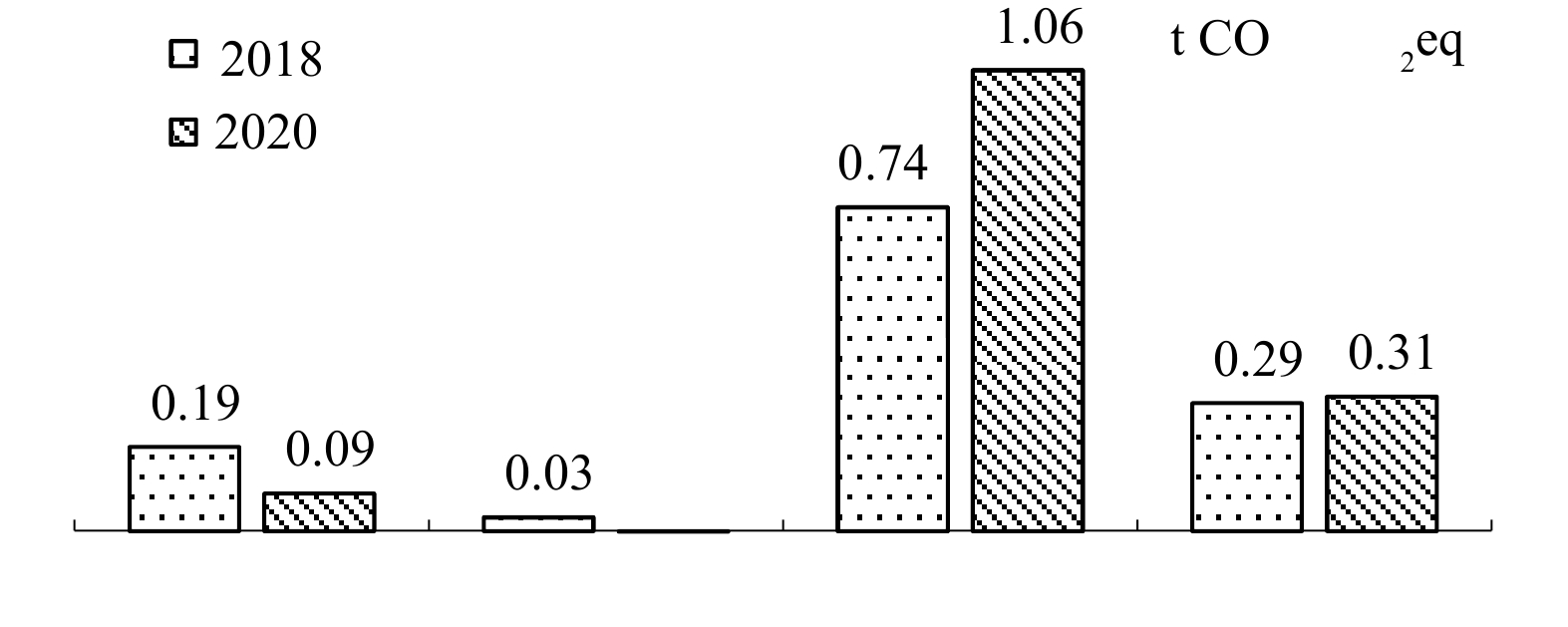

根据式(2),徐州市“无废城市”试点建设期间的碳减排效益,包含源头减量碳减排效益以及通过固体废物处置过程效率的提升碳减排效益2个部分。2.1节结果显示,徐州市在2020年通过源头减量各领域固体废物产生量实现碳减排效益1 531.3×104 t CO2eq。通过比较各领域固体废物中端和末端处理处置过程碳减排综合效率可知,吨处理固体废物碳减排量从2018年的0.29 t CO2eq提高到2020年的0.31 t CO2eq,其中主要贡献来自于工业领域 (图7) 。综合来看,徐州市在2018-2020年通过“无废城市”试点建设,从源头减量、中端资源化以及末端处置全过程实现碳减排效益1 606.6×104 t CO2eq。总体而言,徐州市“无废城市”试点建设产生了较好的减污降碳协同效益;同时发现,当前源头减量环节对碳减排效益的贡献最大,而中端资源化利用和末端处置带来的效益有待进一步提高,这有利于全面发挥减污降碳协同增效作用。

-

1) 徐州市在“无废城市”试点建设期间,通过源头减量各类固体废物产生量实现碳减排量1 531.3×104 t CO2eq,其中工业领域固体废物源头减量最大,其次是城乡生活领域。这说明,徐州市对工业领域传统工业固体废物产生企业绿色转型升级以及对城乡生活领域再生资源产业规模化发展获得了较好的源头降碳效益。

2) 各领域固体废物中端与末端处置环节碳排放分析结果显示,城乡生活领域通过提高资源再生行业回收利用率以及控制生活垃圾和建筑垃圾填埋量,农业领域通过减少畜禽粪便的堆肥,转而发展其它资源化利用方式,工业领域通过进一步提升各类工业固体废物的资源回收利用率,可作为徐州市碳减排的重要措施。

3) 徐州市在“无废城市”试点建设期间,通过源头减量以及固体废物中端与末端处置过程效率的提升,实现碳减排效益1 606.6×104 t CO2eq。其主要贡献来自源头减量带来的效益,而中端与末端处置环节的碳减排效益还存在提升空间。

下载:

下载: