-

众所周知,能源是国家的重要战略资源,在国民经济和社会发展中发挥着十分重要的促进和保障作用[1]。近年来,交通运输业的迅速发展,消耗大量的石油等化石能源,产生严重的环境污染[2]。而纯电动汽车在车辆运行过程中摆脱了对石油资源的依赖[3],为了减少交通部门的二氧化碳排放和其他环境污染物的排放,中国政府正在大力发展电动汽车(BEVs)[4-5]。

在这种趋势下,作为电动汽车主要驱动力的锂离子电池(LiBs) ,主要由正极材料、负极材料、电解液和隔膜组成[6]。由于其循环寿命长、能量和功率密度高,得到了广泛的应用[7-9]。然而,被称为“零排放”的电动汽车,其核心部件锂离子动力电池的生产、使用以及回收过程伴随着大量污染物的产生,造成严重的环境问题[10-12]。为此,人们对电动汽车的环境影响进行了大量的研究。邓叶林等[13]为了解未来电动汽车上锂离子电池的环境可持续性,建立一种新的生命周期评估(LCA)模型,对锂硫电池组的环境影响进行综合评估。孙鑫等[14]评估并量化了乘用电动汽车锂离子动力电池的生命周期环境影响,以确定影响整体环境负担的关键阶段,并找到有效减轻这种负担的方法;近年来,研究热点为电池的回收阶段。例如,陈坤等[15]选择车用镍氢电池与锂离子电池为研究对象,以回收部分为评价阶段,建立了 LCA评价模型,计算、汇总动力电池回收阶段的能耗和排放清单,并对其进行分析、评价和对比。此外,使用硅纳米管阳极锂离子电池组的生命周期评估也逐渐兴起[16]。

在继可持续发展后,近年来“绿色发展”概念被频繁地应用在宏观领域[17]和微观层面[18]。针对电池绿色环保评价指标的影响,是国内鲜有人研究的一项新课题。本文建立了LCA综合环境体系,基于足迹家族、资源消耗和毒性损害指标,首次单独对磷酸铁锂 LFP、锰酸锂 LMO、三元材料 NMC 和锂金属材料 LMB等多个类型的锂离子电池组的生产阶段进行环境评价,并衡量电池组类别的优越程度。此外,还建立了无量纲环境特性指标,以评估电池组产生的综合环境影响。

-

生命周期评估是一种自下而上的评估方法[19],它包括产品生产、使用和寿命结束阶段所涉及的所有过程的环境相关影响清单的汇编[12]。LCA是对某一产品在其生命周期内进行定量分析的最有效工具之一[20],包括评价其环境影响。本研究应用LCA方法对BEV的电池组在生产阶段的足迹家族、资源耗竭和毒性损害进行了综合评价。

评价对象是作为动力能源的电池组,包括:磷酸铁锂 LFP、锰酸锂 LMO、三元材料 NMC 和锂金属材料 LMB电池组,包括 LFPx−C[21]、LFPy−C[22]、NMC−C[22]、NMC442−C[21]、NMC111−C[23]、NMC−SiNT[16]、NMC−SiNW[24]、LMO−C[25]、LMO/NMC−C[26]、Li−S[13]和FeS2SS[27]等11种不同类型,其名称和组分描述见表1。评价的边界范围为电池组的生产阶段,包括矿物开采、原材料提取加工、零部件制造和电池生产装配。将清单输入 SimaPro 软件中,生成锂离子电池组的材料组分和质量清单表。这些清单以 Ecoinvent 3 数据库为背景系统,包含所有的经济活动,每一个单元过程的描述和工艺都可在数据库中有所对应。在材料的合成基础上,探索不同类型及不同成分的动力电池在生产阶段的潜在影响概况。

-

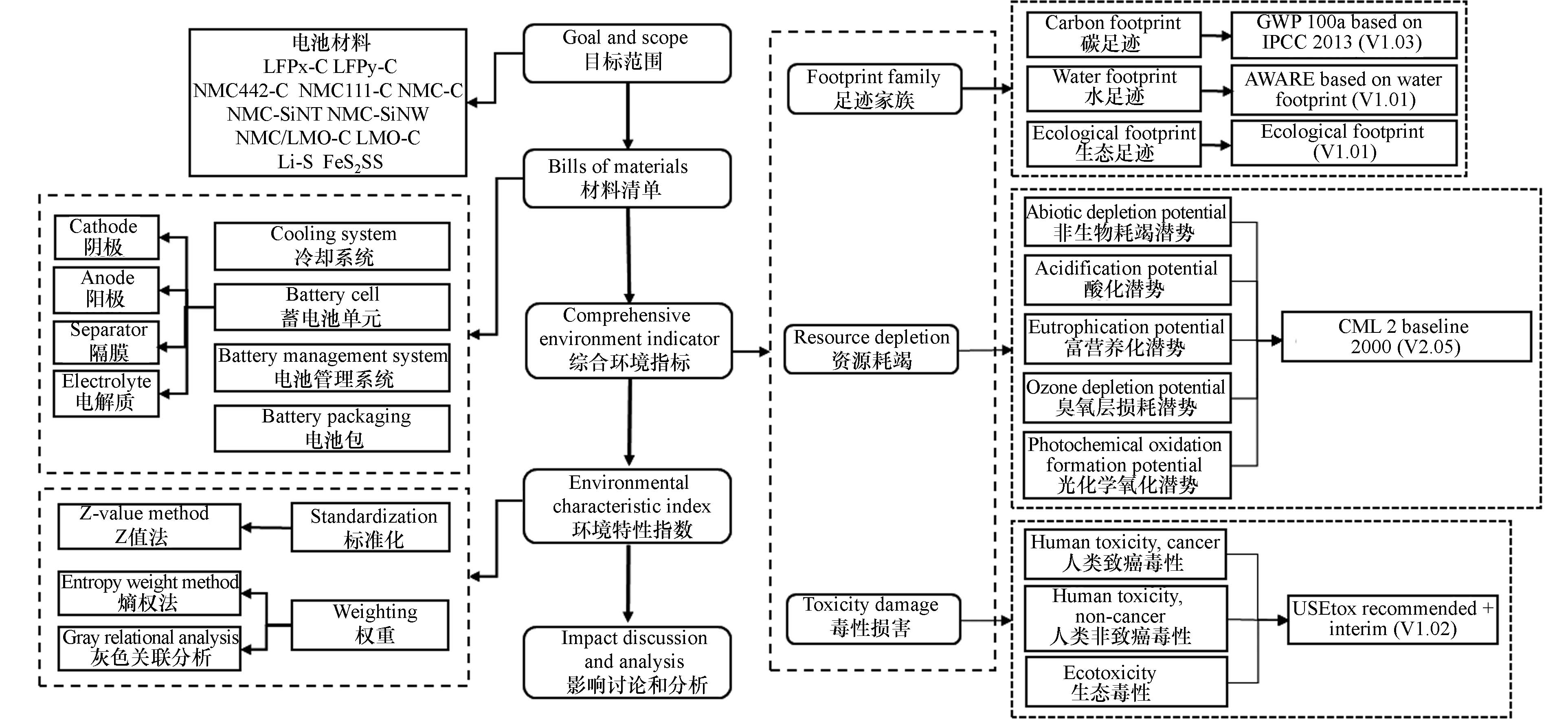

将综合环境指标划分为足迹家族、资源耗竭和毒性损害 3组二级指标,包括 11 组具有代表性的三级指标(图1)。其中,足迹家族指标是表征人类在自然资源消费和废弃物排放过程中占用的地球生态系统的再生能力和消纳能力的指标系列。研究常用碳足迹(CF)、水足迹(WF)和生态足迹(EF)反映人类获得对环境的影响,即通过定量表征的温室气体排放总量、水资源消耗总量和生态影响破坏总量,来评估电池组在不同环境关注度方面的总体影响;资源耗竭指标除衡量对环境和人类健康的影响外,还具有非常直接的经济和地缘政治效应。采用非生物耗竭潜势(ADP)、酸化潜势(AP)、富营养化潜势(EP)、臭氧层损耗潜势(ODP)和光化学氧化潜势(POFP)定量表征在电池组生产过程中产生的不可再生资源消耗、酸化污染物、环境中宏观营养水平过高、大气平流层臭氧损耗以及有害的活性物质(主要是臭氧)形成等因素对生态系统造成的环境影响;毒性损害指标被认为是在进行 LIB 环境性能评价方面除温室气体排放或能源需求之外更为重要的一项指标,通过人类致癌毒性(HTC)、人类非致癌毒性(HTN)和生态毒性(ETX),定量衡量释放的化学物质对人类或其它物种受影响的程度。

-

为方便判断电池组的环境特性总体状况,在上述足迹家族、资源消耗和毒性损害等二级指标的基础上,构建一级综合指标,即环境特性指数。通过乘法加成法综合赋权确定各项指标的权重。在多指标评价体系中,各个指标的单位、量纲、数量级等各不相同,对指标间的比较和分析往往不便,因此要对数据进行统一化处理。从构建的综合环境特性评价体系的指标中可知,该体系内指标均属于逆向指标,其逆向指标正向标准化公式为:

式中,

Xij ——第 i 种电池的第 j 个三级指标原始数据;i——不同种类的动力电池组,i =1,2··· n, (n=11);j——指标数据的类别, j =1,2 ···m, (m=11);Zij ——第 i 种电池的第 j 个指标的标准化值;其中,Zij 的值从 0 到 1,Zij 值越大,则该项指标的数据越好。采用灰色关联分析法与熵权法相结合的组合赋权法。在实际应用的过程中主要使用的计算方法有乘法加成、线性加权合成、以层次分析法和熵值法为基础的综合计算方法。图2为评价体系和技术路线图。

-

迷你型车(重1100 kg,电池容量为17.7 kWh,能源需求为96.8 Wh·km−1 ),相比其他车型,其电池容量较小,消耗的能源更少,具有微型化和便利化的特点;价格相对低廉,能满足短途代步的需求,利于市场推广;应用于城市交通,有助于缓解中国石油海外依赖和空气污染等问题。以迷你车型的电池组为主要研究对象,分析了 11 组锂离子电池的各项环境指标影响值。其影响值表示的是在电动汽车中所用到的不同质量的电池组,在生产阶段所产生的各类环境影响。

-

将足迹家族二级综合指标进行环境影响评估,结果如图3所示。从图3(a)的碳足迹指标中可以看出,负极材料为硅纳米线的NMC−SiNW 的碳足迹值最高,为1.02×104 kg CO2 eq。这是由于硅纳米材料的工艺制造较为复杂,电池组成与常见的电池组材料有所不同,因而可带来大量的温室气体排放。在五种NMC电池中,碳足迹值差别很大,这是由于其负极活性材料种类不同,同样可以发现,负极材料组分不同,CF值也不同。从 LFP 中可以看出,正极材料的比例对碳足迹的影响很大,由高比例的正极材料组装的电池组会产生高碳足迹值。相比而言,LMB 和 LMO 类型的电池组产生的碳足迹影响小。其中,FeS2SS电池的碳足迹值最低,仅为 8.75×102 kg CO2 eq。

生态足迹方面,从图3(b)中可以看出,在碳足迹和生态足迹中,虽然LMO−C与NMC111−C稍有差异,但各电池组的影响总体趋于一致,即碳足迹和生态足迹负担最多的前3种电池组分别为 NMC−SiNW、LFPy−C、NMC−C,其生态足迹依次为 3.36×104、2.81×104、2.75×104 m2a,生态足迹影响值最小的电池组同样是固态锂离子电池。

水足迹方面,图3(c)可见,WF值最大的电池组是 NMC111−C,为 1.50×105 m3。电池组的水足迹影响值与电池输入清单中脱碳水的消耗量和电池材料中的铝加工工艺有关。NMC111−C 水足迹值最高的主要原因是平均每千克的电池组需要 380 kg 的脱碳水。LMO−C 电池组水足迹值最低,LMB 类型中的锂硫电池在水足迹层面表现出较高的水资源消耗。

-

将资源耗竭二级综合指标进行环境影响评估,结果如图4所示。以各项环境影响值中最高的一组电池作为基准,来分析对比 11组电池的环境消耗情况。可以看出,5 种三级资源耗竭类指标的趋势表现不一致,即各类电池组在不同的资源耗竭指标下的贡献程度不同。从图4(a)中可以看出,ADP最高的电池组为 NMC−SiNW,位于其后的 LFPy−C 和 NMC−C 的 ADP 值相似,而位于 ADP 影响值第4的 NMC−SiNT 电池组约是NMC−SiNW 的 1/2,其余的 7 组电池均远小于最高 ADP 值的 NMC−SiNW,这与足迹家族指标中的 CF 和 EF 的规律相似。以 LMB 类型电池组为代表的Li-S和FeS2SS电池组和LMO 类型的电池组在 ADP 的指标中呈现较低的潜值,即这两类电池组在生产阶段对不可再生资源的消耗影响低于 NMC 和 LFP 类型的电池组。

图4(b)中显示最高酸化潜值的电池组是 NMC−SiNW,在评价对象中的大部分动力电池组均具有较大的酸化潜值,说明大部分锂离子电池组在生产阶段会给环境带来较大的酸化影响。NMC 类型和 LFP 类型电池组的 AP 影响值波动范围最大,但 NMC 类型的电池组产生的酸化潜值普遍偏高。LMB 类型电池组表现出低酸化潜值,说明电池组中的含硫元素与酸化程度没有直接的正相关性。

在图4(c)中,两个电池组LFPy−C 和 NMC−C,二者的EP潜值相差不大。通过电池组的清单可以发现电池组成分比例相似,主要区别在正极的活性材料中磷酸铁锂和锰酸锂的质量比例,说明活性材料的组分不会影响 EP 潜值。NMC 类型和 LFP 类型电池组的波动范围最大。以 LMB 类型电池组为代表的 Li−S 和FeS2SS 电池组表现出较低的富营养化潜值。

在图4(d)的 ODP 指标中,电池组的指标值表现出明显的两极分化,LFPx−C 和 NMC442−C 电池组的臭氧层损耗潜值远高于其他的电池组类型,其数值为 2.44 kg CFC−11 eq 和 1.87 kg CFC−11 eq。LMO 类型和 LMB 类型的电池组在 ODP 的指标中呈现低潜值,其中,LMO/NMC−C电池组ODP值最低。

图4(e) 显示了不同电池组成分的光化学氧化作用。锂离子电池组在生产阶段均产生较高的光化学氧化潜值,因此动力电池组在生产阶段产生的光化学氧化影响是资源耗竭的重要因素之一。其中,同为LMB电池组的Li−S 电池和FeS2SS 电池分别表现出最高和最低的POFP潜值。 LMO 类型的电池组在光化学氧化指标中呈现较低的环境影响值。

-

图5 为锂离子电池组在毒性损害指标下的表现情况。毒性损害指标可以反映电池组生产过程对人类健康和生态健康的影响。在人体致癌毒性检测指标中,HTC 与资源消耗指标中的 EP 具有一致性规律,HTC 最大的三组电池依次为 LFPy−C、NMC−C 和 NMC−SiNW,以 LMB电池组为代表的两组含硫元素锂离子电池组的 HTC 最小。LFPy−C 与 Li−S 之间的影响值相差 20.2 倍。电池组在生产阶段产生的人体非致癌毒性指标的变化趋势与人体毒性致癌指标的变化趋势有一致性,不同点为 HTN 的数值均高于 HTC 的数值。这是由于致癌性指标的检测对产品生产过程中产生的物质类型和毒性浓度等信息有更高的要求程度,因此非致癌毒性的影响值普遍高于致癌毒性影响值。即在同一种电池的生产过程中,产生的不致癌毒性对人类健康的影响值更大。HTN 最大值 LFPy−C 为 5.72CTUh,最小值为FeS2SS 电池组的 0.19 CTUh,不同类型的电池材料 HTN值可以相差 30.7 倍。另一个毒性损害指标为生态毒性,其评价值最大的为 LFPy−C 电池组,1.37×108 CTUe,与最小电池组 FeS2SS 相差 31.7 倍。

-

环境特性指数的取值范围在 0 到 1 之间,小于 0.5 的值可以认为该电池的环境友好性程度偏低,反之,则可认为该电池的环保程度偏高。环境特性指数值越高,说明其环保性能越好,电池组产生的综合环境影响值越低。图6显示了电池组的二级综合指标情况和生产阶段的环境特性指数。

在二级综合指标中可以看到足迹、资源和毒性等3个维度的 11 组锂离子电池影响情况,由于这三类综合指标都是逆向指标,数值越大,其对环境的负担越高。在图6(a)中可以直观的看到, LFPy−C 和 NMC−SiNW 的足迹家族、资源耗竭和毒性损害都处于较高负荷状态,这两组的综合环境性能较差,而FeS2SS 和LMO/NMC−C 的综合环境性能更好。这一点也可以从环境特性指数中看出。 FeS2SS 电池组是所有电池组评估类别中得分最高的电池,LMO/NMC−C 以 0.02 的偏差值屈居第二位。环境负荷最大的电池组依然是 NMC−SiNW。这在综合环境影响评价过程中,从 CF、EF、AP、ADP 的最大值中都有体现,同时在其他的指标中也保持着较高的环境影响值。环境特性指数电池组(指数由高到低):FeS2SS、LMO/NMC−C、LMO−C、 NMC111−C、Li−S、NMC442−C、LFPx−C、NMC−SiNT、 NMC−C、LFPy−C、NMC−SiNW。

-

基于生命周期评价法,结合环境影响指标,对11 种电池组的生产阶段进行综合环境影响评价。其评价指标包括:碳足迹、水足迹、生态足迹、非生物性耗竭、酸化、富营养化、臭氧层损耗、光化学氧化、人类致癌毒性、人类非致癌毒性和生态毒性等 11 项三级指标,分别组合为足迹家族、资源消耗和毒性损害等 3 项二级综合指标,利用组合赋权法归一为环境特性指数。在生产阶段对迷你型车的电池组的环境影响值进行计算和分析。

(1) NMC−SiNW 电池组在碳足迹、生态足迹、非生物性耗竭、酸化方面的环境潜值最大,NMC111−C 在水足迹上的潜值最大,LFPy−C 在富营养化、人类致癌毒性、人类非致癌毒性和生态毒性方面的潜值最大,LFPx−C 电池组在臭氧层损耗方面的潜值最大,Li−S 在光化学氧化方面的潜值最大。

(2) FeS2SS电池组在碳足迹、生态足迹、酸化、富营养化、光化学氧化、人类非致癌毒性和生态毒性方面的环境潜值最小, LMO−C 在水足迹上的潜值最小,LMO/NMC−C 在非生物性耗竭的环境潜值最小, NMC111−C 电池组在臭氧层损耗方面的潜值最小,Li−S 在人类致癌毒性方面的潜值最小。

(3) 电池组中的正极材料会给环境带来较大的影响,以 LFPy−C 和 NMC−C 为代表的高质量比正极材料电池组在碳足迹、生态足迹、富营养化、酸化、人类致癌毒性、人类非致癌毒性和生态毒性方面有较高的环境影响值。负极为硅纳米材料的NMC−SiNW 和 NMC−SiNT 动力电池组因其原材料的多样性和工艺制备的复杂性在各项环境指标中均有较大的环境负荷。

(4) 就环境特性指数而言,FeS2SS得分最高,其综合环境特性最好,NMC−SiNW 得分最低,其综合环境特性相对来说也最低。

车载锂离子动力电池组环境特性分析

Environmental characteristics of Lithium-ion battery pack in electric vehicles

-

摘要: 虽然电动汽车在行驶阶段不直接排放温室气体,但是车载锂离子动力电池组在生产阶段的环境影响不容忽视。本研究以11个不同的车载锂离子电池组作为研究对象,将环境特性指标引入动力电池组的综合环境评价领域。结合生命周期评价框架,总结出包含足迹家族类指标、资源耗竭类指标和毒性损害类指标的评价体系。采取灰色关联和熵权组合赋权法计算权重。详细分析了锂离子电池不同成分在生产阶段的综合环境影响。结果表明,对于综合环境评价中的足迹家族指标,FeS2SS电池组在碳足迹和生态足迹的环境潜值最小;对于资源耗竭指标,FeS2SS在酸化潜势、富营养化潜势和光化学氧化方面的环境潜值最小,而在非生物性耗竭和臭氧层损耗方面的潜值也较小;对于毒性损害指标,FeS2SS在人类非致癌毒性和生态毒性方面的潜值最小,其人类致癌毒性仅高于Li−S电池。对于环境特性指标,FeS2SS 电池组得分最高,表明其在生产阶段更为绿色环保。Abstract: Although electric vehicles do not directly emit greenhouse gases in the running stage on road, the environmental impact of on−board lithium−ion power battery pack in the production stage cannot be ignored. In this study, 11 different lithium−ion battery packs are taken as the case study object. We introduce the environmental characteristic index into the comprehensive environmental assessment field to assess the power battery packs. Combined with the Life Cycle Assessment framework, the index of footprint family, resource depletion and toxic damage are summarized in this research. The combined weighting method of grey correlation and entropy weight is applied. The comprehensive environmental impact of components of lithium−ion batteries in the production stage is analyzed in details. The results show that, for the footprint family index in the comprehensive environmental assessment, FeS2SS battery pack has the lowest environmental potential in carbon footprint and ecological footprint. As for the resource depletion index, FeS2SS battery pack has the lowest values in acidification potential, eutrophication potential and photochemical oxidation formation potential. At the same time, it also has relatively low values in abiotic depletion potential and ozone depletion potential. As for toxicity damage index, the potential values of FeS2SS are the lowest in ecotoxicity and human toxicity non−cancer, and its human toxicity cancer is only higher than that of Li−S battery. For the environmental characteristic index, the FeS2SS battery pack has the highest score, indicating that it is more green and environmental protection in the production stage.

-

众所周知,能源是国家的重要战略资源,在国民经济和社会发展中发挥着十分重要的促进和保障作用[1]。近年来,交通运输业的迅速发展,消耗大量的石油等化石能源,产生严重的环境污染[2]。而纯电动汽车在车辆运行过程中摆脱了对石油资源的依赖[3],为了减少交通部门的二氧化碳排放和其他环境污染物的排放,中国政府正在大力发展电动汽车(BEVs)[4-5]。

在这种趋势下,作为电动汽车主要驱动力的锂离子电池(LiBs) ,主要由正极材料、负极材料、电解液和隔膜组成[6]。由于其循环寿命长、能量和功率密度高,得到了广泛的应用[7-9]。然而,被称为“零排放”的电动汽车,其核心部件锂离子动力电池的生产、使用以及回收过程伴随着大量污染物的产生,造成严重的环境问题[10-12]。为此,人们对电动汽车的环境影响进行了大量的研究。邓叶林等[13]为了解未来电动汽车上锂离子电池的环境可持续性,建立一种新的生命周期评估(LCA)模型,对锂硫电池组的环境影响进行综合评估。孙鑫等[14]评估并量化了乘用电动汽车锂离子动力电池的生命周期环境影响,以确定影响整体环境负担的关键阶段,并找到有效减轻这种负担的方法;近年来,研究热点为电池的回收阶段。例如,陈坤等[15]选择车用镍氢电池与锂离子电池为研究对象,以回收部分为评价阶段,建立了 LCA评价模型,计算、汇总动力电池回收阶段的能耗和排放清单,并对其进行分析、评价和对比。此外,使用硅纳米管阳极锂离子电池组的生命周期评估也逐渐兴起[16]。

在继可持续发展后,近年来“绿色发展”概念被频繁地应用在宏观领域[17]和微观层面[18]。针对电池绿色环保评价指标的影响,是国内鲜有人研究的一项新课题。本文建立了LCA综合环境体系,基于足迹家族、资源消耗和毒性损害指标,首次单独对磷酸铁锂 LFP、锰酸锂 LMO、三元材料 NMC 和锂金属材料 LMB等多个类型的锂离子电池组的生产阶段进行环境评价,并衡量电池组类别的优越程度。此外,还建立了无量纲环境特性指标,以评估电池组产生的综合环境影响。

1. 研究方法(Research method)

1.1 评价对象和清单分析

生命周期评估是一种自下而上的评估方法[19],它包括产品生产、使用和寿命结束阶段所涉及的所有过程的环境相关影响清单的汇编[12]。LCA是对某一产品在其生命周期内进行定量分析的最有效工具之一[20],包括评价其环境影响。本研究应用LCA方法对BEV的电池组在生产阶段的足迹家族、资源耗竭和毒性损害进行了综合评价。

评价对象是作为动力能源的电池组,包括:磷酸铁锂 LFP、锰酸锂 LMO、三元材料 NMC 和锂金属材料 LMB电池组,包括 LFPx−C[21]、LFPy−C[22]、NMC−C[22]、NMC442−C[21]、NMC111−C[23]、NMC−SiNT[16]、NMC−SiNW[24]、LMO−C[25]、LMO/NMC−C[26]、Li−S[13]和FeS2SS[27]等11种不同类型,其名称和组分描述见表1。评价的边界范围为电池组的生产阶段,包括矿物开采、原材料提取加工、零部件制造和电池生产装配。将清单输入 SimaPro 软件中,生成锂离子电池组的材料组分和质量清单表。这些清单以 Ecoinvent 3 数据库为背景系统,包含所有的经济活动,每一个单元过程的描述和工艺都可在数据库中有所对应。在材料的合成基础上,探索不同类型及不同成分的动力电池在生产阶段的潜在影响概况。

表 1 评价对象及其组分描述Table 1. Evaluation objects and their contents电池组类别Battery pack category 名称Designation 缩写Abbreviation 组分描述Contents LFP 磷酸铁锂电池 LFPx−C 磷酸铁锂是正极材料,石墨是负极材料;正极材料比例64.1%。 磷酸铁锂电池 LFPy−C 磷酸铁锂是正极材料,石墨是负极材料;正极材料比例28.4%。 LMO 锰酸锂电池 LMO−C 锰酸锂为正极材料,石墨为负极材料。 锰酸锂和三元材料复合锂离子电池 LMO/NMC−C 锰酸锂和三元材料为正极材料(LMO 和 NMC 的质量比为 1∶1),石墨为负极材料。 NMC 三元电池 NMC−C 镍钴锰为正极材料,石墨为负极材料。 三元电池 NMC111−C 镍钴锰为正极材料,石墨为负极材料。镍钴锰摩尔比 1∶1∶1。 三元电池 NMC442−C 镍钴锰为正极材料,石墨为负极材料。镍钴锰摩尔比 4∶2∶4。 三元电池 NMC−SiNT 镍钴锰为正极材料,硅纳米管为负极材料。 三元电池 NMC−SiNW 镍钴锰为正极材料,硅纳米线为负极材料。 LMB 锂硫电池 Li−S 金属锂为正极材料,单质硫为负极材料 硫化铁固态电池 FeS2SS 硫化铁为正极材料,金属锂为负极材料,硫化锂和五硫化二磷为固相电解液材料。 1.2 综合环境评价指标

将综合环境指标划分为足迹家族、资源耗竭和毒性损害 3组二级指标,包括 11 组具有代表性的三级指标(图1)。其中,足迹家族指标是表征人类在自然资源消费和废弃物排放过程中占用的地球生态系统的再生能力和消纳能力的指标系列。研究常用碳足迹(CF)、水足迹(WF)和生态足迹(EF)反映人类获得对环境的影响,即通过定量表征的温室气体排放总量、水资源消耗总量和生态影响破坏总量,来评估电池组在不同环境关注度方面的总体影响;资源耗竭指标除衡量对环境和人类健康的影响外,还具有非常直接的经济和地缘政治效应。采用非生物耗竭潜势(ADP)、酸化潜势(AP)、富营养化潜势(EP)、臭氧层损耗潜势(ODP)和光化学氧化潜势(POFP)定量表征在电池组生产过程中产生的不可再生资源消耗、酸化污染物、环境中宏观营养水平过高、大气平流层臭氧损耗以及有害的活性物质(主要是臭氧)形成等因素对生态系统造成的环境影响;毒性损害指标被认为是在进行 LIB 环境性能评价方面除温室气体排放或能源需求之外更为重要的一项指标,通过人类致癌毒性(HTC)、人类非致癌毒性(HTN)和生态毒性(ETX),定量衡量释放的化学物质对人类或其它物种受影响的程度。

1.3 环境特性指数

为方便判断电池组的环境特性总体状况,在上述足迹家族、资源消耗和毒性损害等二级指标的基础上,构建一级综合指标,即环境特性指数。通过乘法加成法综合赋权确定各项指标的权重。在多指标评价体系中,各个指标的单位、量纲、数量级等各不相同,对指标间的比较和分析往往不便,因此要对数据进行统一化处理。从构建的综合环境特性评价体系的指标中可知,该体系内指标均属于逆向指标,其逆向指标正向标准化公式为:

Zij=max1≤i≤nXij−Xijmax[Xij−min1≤i≤nXij] (1) 式中,

Xij Zij Zij Zij 采用灰色关联分析法与熵权法相结合的组合赋权法。在实际应用的过程中主要使用的计算方法有乘法加成、线性加权合成、以层次分析法和熵值法为基础的综合计算方法。图2为评价体系和技术路线图。

2. 结果与讨论(Result and Discussion)

迷你型车(重1100 kg,电池容量为17.7 kWh,能源需求为96.8 Wh·km−1 ),相比其他车型,其电池容量较小,消耗的能源更少,具有微型化和便利化的特点;价格相对低廉,能满足短途代步的需求,利于市场推广;应用于城市交通,有助于缓解中国石油海外依赖和空气污染等问题。以迷你车型的电池组为主要研究对象,分析了 11 组锂离子电池的各项环境指标影响值。其影响值表示的是在电动汽车中所用到的不同质量的电池组,在生产阶段所产生的各类环境影响。

2.1 电池组生产阶段的足迹家族评价结果

将足迹家族二级综合指标进行环境影响评估,结果如图3所示。从图3(a)的碳足迹指标中可以看出,负极材料为硅纳米线的NMC−SiNW 的碳足迹值最高,为1.02×104 kg CO2 eq。这是由于硅纳米材料的工艺制造较为复杂,电池组成与常见的电池组材料有所不同,因而可带来大量的温室气体排放。在五种NMC电池中,碳足迹值差别很大,这是由于其负极活性材料种类不同,同样可以发现,负极材料组分不同,CF值也不同。从 LFP 中可以看出,正极材料的比例对碳足迹的影响很大,由高比例的正极材料组装的电池组会产生高碳足迹值。相比而言,LMB 和 LMO 类型的电池组产生的碳足迹影响小。其中,FeS2SS电池的碳足迹值最低,仅为 8.75×102 kg CO2 eq。

生态足迹方面,从图3(b)中可以看出,在碳足迹和生态足迹中,虽然LMO−C与NMC111−C稍有差异,但各电池组的影响总体趋于一致,即碳足迹和生态足迹负担最多的前3种电池组分别为 NMC−SiNW、LFPy−C、NMC−C,其生态足迹依次为 3.36×104、2.81×104、2.75×104 m2a,生态足迹影响值最小的电池组同样是固态锂离子电池。

水足迹方面,图3(c)可见,WF值最大的电池组是 NMC111−C,为 1.50×105 m3。电池组的水足迹影响值与电池输入清单中脱碳水的消耗量和电池材料中的铝加工工艺有关。NMC111−C 水足迹值最高的主要原因是平均每千克的电池组需要 380 kg 的脱碳水。LMO−C 电池组水足迹值最低,LMB 类型中的锂硫电池在水足迹层面表现出较高的水资源消耗。

2.2 电池组生产阶段的资源耗竭影响

将资源耗竭二级综合指标进行环境影响评估,结果如图4所示。以各项环境影响值中最高的一组电池作为基准,来分析对比 11组电池的环境消耗情况。可以看出,5 种三级资源耗竭类指标的趋势表现不一致,即各类电池组在不同的资源耗竭指标下的贡献程度不同。从图4(a)中可以看出,ADP最高的电池组为 NMC−SiNW,位于其后的 LFPy−C 和 NMC−C 的 ADP 值相似,而位于 ADP 影响值第4的 NMC−SiNT 电池组约是NMC−SiNW 的 1/2,其余的 7 组电池均远小于最高 ADP 值的 NMC−SiNW,这与足迹家族指标中的 CF 和 EF 的规律相似。以 LMB 类型电池组为代表的Li-S和FeS2SS电池组和LMO 类型的电池组在 ADP 的指标中呈现较低的潜值,即这两类电池组在生产阶段对不可再生资源的消耗影响低于 NMC 和 LFP 类型的电池组。

图4(b)中显示最高酸化潜值的电池组是 NMC−SiNW,在评价对象中的大部分动力电池组均具有较大的酸化潜值,说明大部分锂离子电池组在生产阶段会给环境带来较大的酸化影响。NMC 类型和 LFP 类型电池组的 AP 影响值波动范围最大,但 NMC 类型的电池组产生的酸化潜值普遍偏高。LMB 类型电池组表现出低酸化潜值,说明电池组中的含硫元素与酸化程度没有直接的正相关性。

在图4(c)中,两个电池组LFPy−C 和 NMC−C,二者的EP潜值相差不大。通过电池组的清单可以发现电池组成分比例相似,主要区别在正极的活性材料中磷酸铁锂和锰酸锂的质量比例,说明活性材料的组分不会影响 EP 潜值。NMC 类型和 LFP 类型电池组的波动范围最大。以 LMB 类型电池组为代表的 Li−S 和FeS2SS 电池组表现出较低的富营养化潜值。

在图4(d)的 ODP 指标中,电池组的指标值表现出明显的两极分化,LFPx−C 和 NMC442−C 电池组的臭氧层损耗潜值远高于其他的电池组类型,其数值为 2.44 kg CFC−11 eq 和 1.87 kg CFC−11 eq。LMO 类型和 LMB 类型的电池组在 ODP 的指标中呈现低潜值,其中,LMO/NMC−C电池组ODP值最低。

图4(e) 显示了不同电池组成分的光化学氧化作用。锂离子电池组在生产阶段均产生较高的光化学氧化潜值,因此动力电池组在生产阶段产生的光化学氧化影响是资源耗竭的重要因素之一。其中,同为LMB电池组的Li−S 电池和FeS2SS 电池分别表现出最高和最低的POFP潜值。 LMO 类型的电池组在光化学氧化指标中呈现较低的环境影响值。

2.3 电池组生产阶段的毒性损害影响

图5 为锂离子电池组在毒性损害指标下的表现情况。毒性损害指标可以反映电池组生产过程对人类健康和生态健康的影响。在人体致癌毒性检测指标中,HTC 与资源消耗指标中的 EP 具有一致性规律,HTC 最大的三组电池依次为 LFPy−C、NMC−C 和 NMC−SiNW,以 LMB电池组为代表的两组含硫元素锂离子电池组的 HTC 最小。LFPy−C 与 Li−S 之间的影响值相差 20.2 倍。电池组在生产阶段产生的人体非致癌毒性指标的变化趋势与人体毒性致癌指标的变化趋势有一致性,不同点为 HTN 的数值均高于 HTC 的数值。这是由于致癌性指标的检测对产品生产过程中产生的物质类型和毒性浓度等信息有更高的要求程度,因此非致癌毒性的影响值普遍高于致癌毒性影响值。即在同一种电池的生产过程中,产生的不致癌毒性对人类健康的影响值更大。HTN 最大值 LFPy−C 为 5.72CTUh,最小值为FeS2SS 电池组的 0.19 CTUh,不同类型的电池材料 HTN值可以相差 30.7 倍。另一个毒性损害指标为生态毒性,其评价值最大的为 LFPy−C 电池组,1.37×108 CTUe,与最小电池组 FeS2SS 相差 31.7 倍。

2.4 电池组生产阶段的环境特性评价

环境特性指数的取值范围在 0 到 1 之间,小于 0.5 的值可以认为该电池的环境友好性程度偏低,反之,则可认为该电池的环保程度偏高。环境特性指数值越高,说明其环保性能越好,电池组产生的综合环境影响值越低。图6显示了电池组的二级综合指标情况和生产阶段的环境特性指数。

图 6 电池组在迷你车型下的综合指标和环境特性指数 (a)综合指标,(b)环境特性指数Figure 6. Comprehensive indicators and environmental characteristic index of the battery pack under the mini model (a) Comprehensive indicators, and (b)environmental characteristic index注:Footprint family 代表足迹家族;Resource depletion 代表资源耗竭;Toxicity damage 代表毒性损害。电池名称缩写见表 1

图 6 电池组在迷你车型下的综合指标和环境特性指数 (a)综合指标,(b)环境特性指数Figure 6. Comprehensive indicators and environmental characteristic index of the battery pack under the mini model (a) Comprehensive indicators, and (b)environmental characteristic index注:Footprint family 代表足迹家族;Resource depletion 代表资源耗竭;Toxicity damage 代表毒性损害。电池名称缩写见表 1在二级综合指标中可以看到足迹、资源和毒性等3个维度的 11 组锂离子电池影响情况,由于这三类综合指标都是逆向指标,数值越大,其对环境的负担越高。在图6(a)中可以直观的看到, LFPy−C 和 NMC−SiNW 的足迹家族、资源耗竭和毒性损害都处于较高负荷状态,这两组的综合环境性能较差,而FeS2SS 和LMO/NMC−C 的综合环境性能更好。这一点也可以从环境特性指数中看出。 FeS2SS 电池组是所有电池组评估类别中得分最高的电池,LMO/NMC−C 以 0.02 的偏差值屈居第二位。环境负荷最大的电池组依然是 NMC−SiNW。这在综合环境影响评价过程中,从 CF、EF、AP、ADP 的最大值中都有体现,同时在其他的指标中也保持着较高的环境影响值。环境特性指数电池组(指数由高到低):FeS2SS、LMO/NMC−C、LMO−C、 NMC111−C、Li−S、NMC442−C、LFPx−C、NMC−SiNT、 NMC−C、LFPy−C、NMC−SiNW。

3. 结论(Conclusion)

基于生命周期评价法,结合环境影响指标,对11 种电池组的生产阶段进行综合环境影响评价。其评价指标包括:碳足迹、水足迹、生态足迹、非生物性耗竭、酸化、富营养化、臭氧层损耗、光化学氧化、人类致癌毒性、人类非致癌毒性和生态毒性等 11 项三级指标,分别组合为足迹家族、资源消耗和毒性损害等 3 项二级综合指标,利用组合赋权法归一为环境特性指数。在生产阶段对迷你型车的电池组的环境影响值进行计算和分析。

(1) NMC−SiNW 电池组在碳足迹、生态足迹、非生物性耗竭、酸化方面的环境潜值最大,NMC111−C 在水足迹上的潜值最大,LFPy−C 在富营养化、人类致癌毒性、人类非致癌毒性和生态毒性方面的潜值最大,LFPx−C 电池组在臭氧层损耗方面的潜值最大,Li−S 在光化学氧化方面的潜值最大。

(2) FeS2SS电池组在碳足迹、生态足迹、酸化、富营养化、光化学氧化、人类非致癌毒性和生态毒性方面的环境潜值最小, LMO−C 在水足迹上的潜值最小,LMO/NMC−C 在非生物性耗竭的环境潜值最小, NMC111−C 电池组在臭氧层损耗方面的潜值最小,Li−S 在人类致癌毒性方面的潜值最小。

(3) 电池组中的正极材料会给环境带来较大的影响,以 LFPy−C 和 NMC−C 为代表的高质量比正极材料电池组在碳足迹、生态足迹、富营养化、酸化、人类致癌毒性、人类非致癌毒性和生态毒性方面有较高的环境影响值。负极为硅纳米材料的NMC−SiNW 和 NMC−SiNT 动力电池组因其原材料的多样性和工艺制备的复杂性在各项环境指标中均有较大的环境负荷。

(4) 就环境特性指数而言,FeS2SS得分最高,其综合环境特性最好,NMC−SiNW 得分最低,其综合环境特性相对来说也最低。

-

表 1 评价对象及其组分描述

Table 1. Evaluation objects and their contents

电池组类别Battery pack category 名称Designation 缩写Abbreviation 组分描述Contents LFP 磷酸铁锂电池 LFPx−C 磷酸铁锂是正极材料,石墨是负极材料;正极材料比例64.1%。 磷酸铁锂电池 LFPy−C 磷酸铁锂是正极材料,石墨是负极材料;正极材料比例28.4%。 LMO 锰酸锂电池 LMO−C 锰酸锂为正极材料,石墨为负极材料。 锰酸锂和三元材料复合锂离子电池 LMO/NMC−C 锰酸锂和三元材料为正极材料(LMO 和 NMC 的质量比为 1∶1),石墨为负极材料。 NMC 三元电池 NMC−C 镍钴锰为正极材料,石墨为负极材料。 三元电池 NMC111−C 镍钴锰为正极材料,石墨为负极材料。镍钴锰摩尔比 1∶1∶1。 三元电池 NMC442−C 镍钴锰为正极材料,石墨为负极材料。镍钴锰摩尔比 4∶2∶4。 三元电池 NMC−SiNT 镍钴锰为正极材料,硅纳米管为负极材料。 三元电池 NMC−SiNW 镍钴锰为正极材料,硅纳米线为负极材料。 LMB 锂硫电池 Li−S 金属锂为正极材料,单质硫为负极材料 硫化铁固态电池 FeS2SS 硫化铁为正极材料,金属锂为负极材料,硫化锂和五硫化二磷为固相电解液材料。 -

[1] 汪祺. 基于生命周期评价的锂电正极材料对比分析[D]. 广州: 华南理工大学, 2012. WANG Q. Cathodes materials of lithium ion battery comparative analysis based on life cycle assessment[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2012(in Chinese).

[2] IOAKIMIDIS C, MURILLO−MARRODÁN A, BAGHERI A, et al. Life cycle assessment of a lithium iron phosphate (LFP) electric vehicle battery in second life application scenarios [J]. Sustainability, 2019, 11(9): 2527. doi: 10.3390/su11092527 [3] ELLINGSEN L A W, SINGH B, STRØMMAN A H. The size and range effect: Lifecycle greenhouse gas emissions of electric vehicles [J]. Environmental Research Letters, 2016, 11(5): 054010. doi: 10.1088/1748-9326/11/5/054010 [4] RAUGEI M, WINFIELD P. Prospective LCA of the production and EoL recycling of a novel type of Li−ion battery for electric vehicles [J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 213: 926-932. doi: 10.1016/j.jclepro.2018.12.237 [5] RUPP M, HANDSCHUH N, RIEKE C, et al. Contribution of country−specific electricity mix and charging time to environmental impact of battery electric vehicles: A case study of electric buses in Germany [J]. Applied Energy, 2019, 237: 618-634. doi: 10.1016/j.apenergy.2019.01.059 [6] 王元飞, 曾祥程. 电感耦合等离子体光谱仪测定锂电池三元材料中硫的干扰分析 [J]. 环境化学, 2020, 39(11): 3264-3266. WANG Y F, ZENG X C. Interference analysis of sulfur determination in ternary materials of lithium battery by ICP−OES [J]. Environmental Chemistry, 2020, 39(11): 3264-3266(in Chinese).

[7] OPITZ A, BADAMI P, SHEN L, et al. Can Li−Ion batteries be the Panacea for automotive applications? [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, 68: 685-692. doi: 10.1016/j.rser.2016.10.019 [8] ALFARO−ALGABA M, RAMIREZ F J. Techno−economic and environmental disassembly planning of lithium−ion electric vehicle battery packs for remanufacturing [J]. Resources, Conservation and Recycling, 2020, 154: 104461. doi: 10.1016/j.resconrec.2019.104461 [9] WANG S Y, YU J. A comparative life cycle assessment on lithium−ion battery: Case study on electric vehicle battery in China considering battery evolution [J]. Waste Management & Research:the Journal for a Sustainable Circular Economy, 2021, 39(1): 156-164. [10] 弓原, 郁亚娟, 黄凯, 等. 典型锂离子电池材料的足迹家族分析 [J]. 环境化学, 2016, 35(6): 1103-1108. doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2016.06.2015092802 GONG Y, YU Y J, HUANG K, et al. Footprint family analysis of typical lithium−ion battery materials [J]. Environmental Chemistry, 2016, 35(6): 1103-1108(in Chinese). doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2016.06.2015092802

[11] 程冬冬. 基于绿色发展理念的锂离子电池生命周期环境效益研究[D]. 广州: 广东工业大学, 2019. CHENG D D. Study on environmental benefits of lithium-ion batteries in life cycle based on green development concept[D]. Guangzhou: Guangdong University of Technology, 2019(in Chinese).

[12] HAWKINS T R, SINGH B, MAJEAU-BETTEZ G, et al. Comparative environmental life cycle assessment of conventional and electric vehicles [J]. Journal of Industrial Ecology, 2013, 17(1): 53-64. doi: 10.1111/j.1530-9290.2012.00532.x [13] DENG Y L, LI J Y, LI T H, et al. Life cycle assessment of lithium sulfur battery for electric vehicles [J]. Journal of Power Sources, 2017, 343: 284-295. doi: 10.1016/j.jpowsour.2017.01.036 [14] SUN X, LUO X L, ZHANG Z, et al. Life cycle assessment of lithium nickel cobalt manganese oxide (NCM) batteries for electric passenger vehicles [J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 273: 123006. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.123006 [15] 陈坤, 李君, 曲大为, 等. 基于LCA评价模型的动力电池回收阶段环境性研究[J]. 材料导报, 2019, 33(增刊1): 53-56. CHEN K, LI J, QU D W, et al. Study of environmental impact of power battery in recycling stage based on LCA assessment model[J]. Materials Reports, 2019, 33(Sup 1): 53-56(in Chinese).

[16] DENG Y L, MA L L, LI T H, et al. Life cycle assessment of silicon−nanotube−based lithium ion battery for electric vehicles [J]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2019, 7(1): 599-610. [17] WU H H, YU Y J, LI S S, et al. An empirical study of the assessment of green development in Beijing, China: Considering resource depletion, environmental damage and ecological benefits simultaneously [J]. Sustainability, 2018, 10(3): 719. doi: 10.3390/su10030719 [18] WU H H, GONG Y, YU Y J, et al. Superior “green” electrode materials for secondary batteries: Through the footprint family indicators to analyze their environmental friendliness [J]. Environmental Science and Pollution Research, 2019, 26(36): 36538-36557. doi: 10.1007/s11356-019-06865-6 [19] LIANG Y H, SU J, XI B D, et al. Life cycle assessment of lithium-ion batteries for greenhouse gas emissions [J]. Resources, Conservation and Recycling, 2017, 117: 285-293. doi: 10.1016/j.resconrec.2016.08.028 [20] YU Y J, WANG X, WANG D, et al. Environmental characteristics comparison of Li−ion batteries and Ni−MH batteries under the uncertainty of cycle performance [J]. Journal of Hazardous Materials, 2012, 229/230: 455-460. doi: 10.1016/j.jhazmat.2012.06.017 [21] MAJEAU−BETTEZ G, HAWKINS T R, STRØMMAN A H. Life cycle environmental assessment of lithium−ion and nickel metal hydride batteries for plug−in hybrid and battery electric vehicles [J]. Environmental Science & Technology, 2011, 45(10): 4548-4554. [22] YU A, WEI Y Q, CHEN W W, et al. Life cycle environmental impacts and carbon emissions: A case study of electric and gasoline vehicles in China [J]. Transportation Research Part D:Transport and Environment, 2018, 65: 409-420. doi: 10.1016/j.trd.2018.09.009 [23] ELLINGSEN L A W, MAJEAU−BETTEZ G, SINGH B, et al. Life cycle assessment of a lithium−ion battery vehicle pack [J]. Journal of Industrial Ecology, 2014, 18(1): 113-124. doi: 10.1111/jiec.12072 [24] LI B B, GAO X F, LI J Y, et al. Life cycle environmental impact of high−capacity lithium ion battery with silicon nanowires anode for electric vehicles [J]. Environmental Science & Technology, 2014, 48(5): 3047-3055. [25] NOTTER D A, GAUCH M, WIDMER R, et al. Contribution of Li−ion batteries to the environmental impact of electric vehicles [J]. Environmental Science & Technology, 2010, 44(17): 6550-6556. [26] CUSENZA M A, BOBBA S, ARDENTE F, et al. Energy and environmental assessment of a traction lithium−ion battery pack for plug-in hybrid electric vehicles [J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 215: 634-649. doi: 10.1016/j.jclepro.2019.01.056 [27] KESHAVARZMOHAMMADIAN A, COOK S M, MILFORD J B. Cradle−to−gate environmental impacts of sulfur-based solid−state lithium batteries for electric vehicle applications [J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 202: 770-778. doi: 10.1016/j.jclepro.2018.08.168 -

DownLoad:

DownLoad: