-

与传统的硝化-反硝化污水生物脱氮工艺相比,以厌氧氨氧化原理为核心的自养脱氮技术具有曝气能耗和处理成本较低、温室气体排放更少等优势[1]。为缩小占地面积、使操作更便捷,更加经济的一段式自养脱氮工艺成为研究热点[2-4]。一段式自养脱氮工艺是将亚硝化过程和厌氧氨氧化过程耦合在一个反应器中,利用氨氧化菌(ammonia oxidizing bacteria,AOB)和厌氧氨氧化菌(anammox bacteria,AnAOB)的协同作用实现废水中氮素的去除。因此,为保持该工艺稳定高效的自养脱氮性能,需维持系统内AOB和AnAOB的良好协作关系,同时排除亚硝酸盐氧化菌(nitrite oxidizing bacteria,NOB)的干扰[5-6]。

在实际应用中,工艺操作条件的变化会直接影响功能菌的活性,从而影响工艺的脱氮性能。其中,溶解氧(dissolved oxygen,DO)是一段式自养脱氮工艺中的关键控制因素[7-9]。DO能促进亚硝化并为厌氧氨氧化反应提供底物,但同时会抑制AnAOB活性,且DO过大还会造成NOB大量生长,从而导致系统性能恶化。功能菌对溶解氧的需求矛盾会影响工艺的自养脱氮性能,使得系统难以维持长期稳定。因此,如何平衡AOB和AnAOB的溶解氧环境需求,从而促进功能菌的富集强化成为亟待解决的问题[10-11]。

为保证一段式自养脱氮工艺的高效处理性能,需维持系统各反应段不同的溶解氧微环境——既可通过间歇曝气的方式实现好氧段与厌氧段的交替[12-13],也可维持厌氧段持续的低氧环境[7, 14]。近年来,研究者们一直在尝试通过不同类型的生物脱氮反应器搭建一段式自养脱氮工艺,以期获得稳定高效的处理性能。序批式活性污泥反应器是最普遍的一段式自养脱氮反应器,具有厌氧/好氧交替运行的特点。该反应器通过间歇曝气在时间序列上产生溶解氧梯度以实现亚硝化和厌氧氨氧化反应的发生[10, 15]。移动床生物膜反应器则是通过投加载体形成了生物膜,在一定程度上缓解溶解氧对内层AnAOB的抑制作用,因此被广泛应用[7, 16]。然而,以上工艺在本质上都未能实现溶解氧在各反应段的差异,故无法充分发挥具有不同溶解氧需求的功能菌群的脱氮效果。

以溶解氧分区调控为策略,设计研发了一种新型一段式自养脱氮反应器,通过改变进水负荷和调控曝气量来考察反应器的溶解氧分区效果,探究长期运行过程中工艺的自养脱氮性能和微生物变化特征,以期为强化自养脱氮工艺的性能提供新思路,并为一段式自养脱氮工艺的工程化应用提供参考。

-

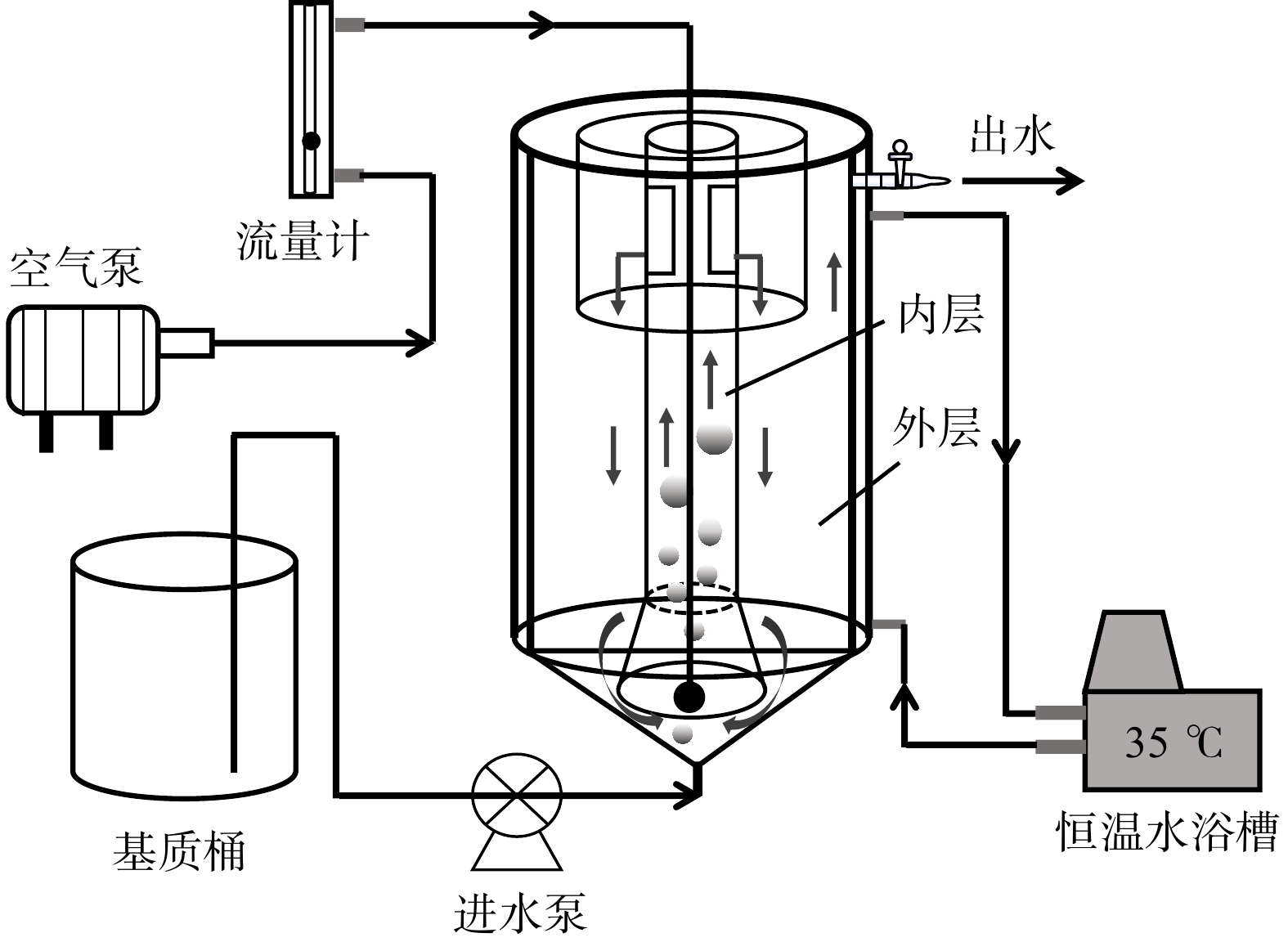

在自主设计的气升式溶解氧分区生物反应器中构建一段式自养脱氮系统,反应器内部结构及系统运行状态如图1所示。反应器由有机玻璃制成,内外分层、底部进水曝气、上端出水。模拟废水由基质桶经进水蠕动泵从反应器底部被抽入反应器中;由于内层圆筒底部设有曝气位点,故混合液会随气泡提升至内层中并向上流动;再经内层圆筒顶部的孔洞过流进入外层,从而实现反应器内部的自循环。反应器内径为130 mm,总高290 mm。内层圆筒的直径为50 mm、高为260 mm,高径比为5.2,其总有效容积为2.4 L。反应器外部设有1层2 cm厚的水浴保温层,恒温水浴槽设置温度为35 °C。运行过程中对反应器做遮光处理。

在反应器中接种污泥后,以自配含氮模拟废水为进水,维持系统中适宜且稳定的pH(7.5~8.3)和温度(33~35 °C)。通过改变曝气量和水力停留时间(hydraulic retention time,HRT)考察反应器的溶解氧分区效果、脱氮性能和微生物特性。整个实验分3个阶段完成,具体运行条件如表1所示。

-

实验用水为自配含氮模拟废水。以碳酸氢铵(NH4HCO3)为唯一氮源,由磷酸二氢钾(KH2PO4)提供磷源,不含有机碳;添加微量元素维持微生物的正常生长;通过碳酸氢钠(NaHCO3)调节系统的pH。模拟废水中各种盐及其质量浓度为:NH4HCO3 250 mg·L−1,KH2PO4 41 mg·L−1,CaCl2·2H2O 36 mg·L−1,MgCl2·6H2O 40 mg·L−1。添加的微量元素溶液体积分数为1 mL·L−1 ,相关微量元素组分及质量浓度参考文献[17-18]。

系统启动时接种的污泥由硝化污泥和厌氧氨氧化污泥组成。硝化污泥采集自长沙市新开铺污水处理厂生化池好氧段,将采得混合液在实验室中间歇曝气2 d并沉淀后取泥水分界面和上清液加入反应器;厌氧氨氧化污泥为本课题组已连续培养2 a的厌氧氨氧化颗粒污泥,取适量样品滤水碾碎后加入反应器。

-

将水样经0.45 μm滤膜过滤后进行水质分析。其中,

NH+4 NO−2 NO−3 -

本实验中反应器的自养脱氮性能主要由以下几个指标表征:进水氮负荷(nitrogen loading rate,NLR,kg·(m3·d)−1),氮去除速率(nitrogen removal rate,NRR,kg·(m3·d)−1),氨氧化速率(ammonia oxidation rate,AOR,kg·(m3·d)−1),亚硝酸盐氧化速率(nitrite oxidation rate,NOR,kg·(m3·d)−1),氨氮去除率(ammonia removal efficiency,ARE,%),总氮去除率(total nitrogen removal efficiency,TNRE,%)和出水中硝氮的产率(nitrate production ratio,NPR,%)。各指标的计算参考文献[7, 14],如式(1)~(7)所示。

式中:

[TN]in、[TN]out [NH+4-N]in、[NH+4-N]out [NO−3-N]in、[NO−3-N]out -

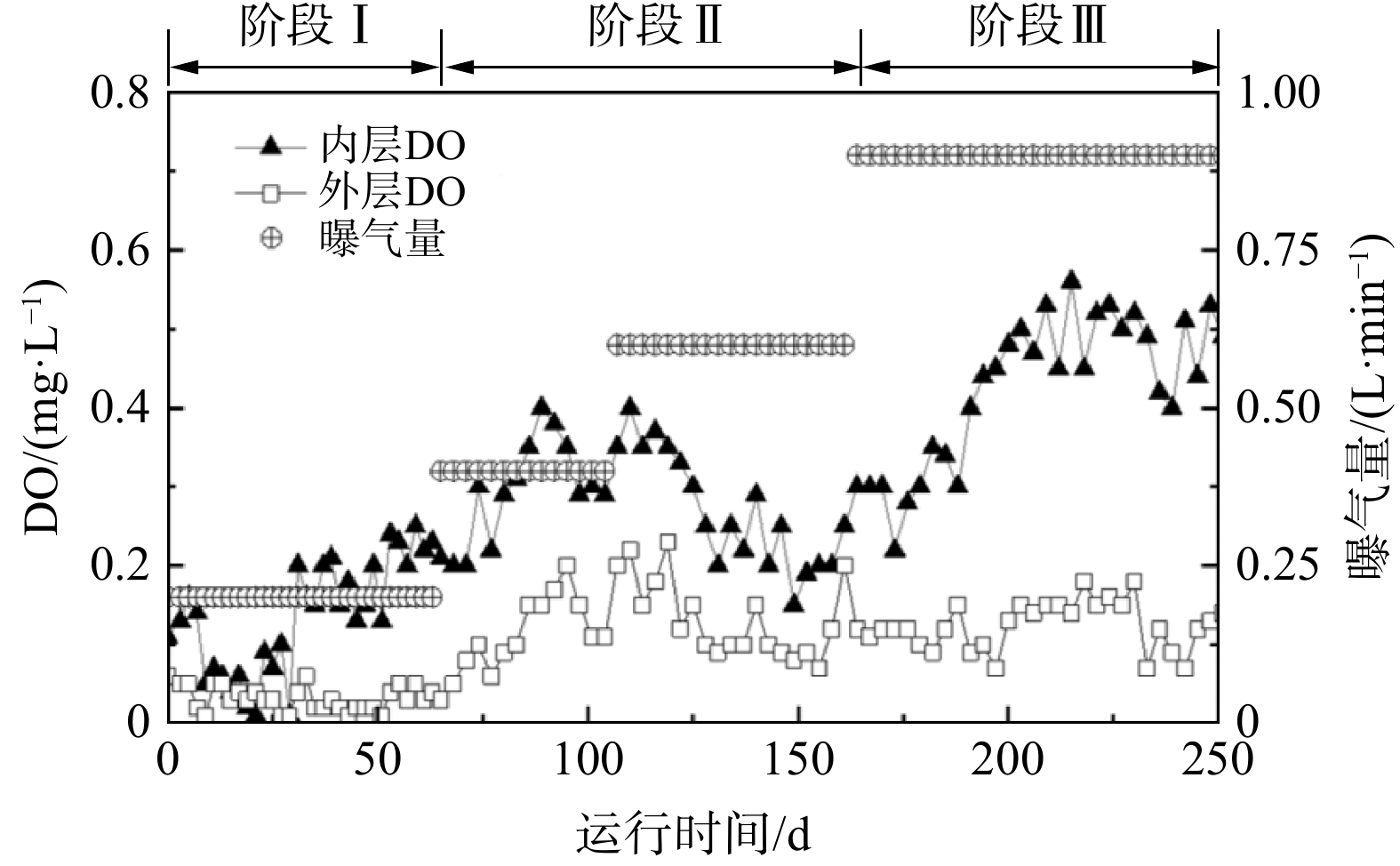

在自养脱氮工艺中,亚硝化过程需要氧的参与,而厌氧氨氧化过程需维持系统保持缺氧环境,故本研究基于溶解氧分区控制的策略开展。在长期运行中,曝气量和内外层的DO变化如图2所示。由于曝气位点设置在内层圆筒底部,故在整个过程中内层DO均高于外层。整个系统的DO数据表明,反应器的构型设计可实现一段式自养脱氮工艺中各区域DO的差异。在阶段Ⅰ中,HRT为12 h,曝气量为0.20 L·min−1,稳定后内层DO为0.23 mg·L−1,外层DO为0.04 mg·L−1;反应进行至第60天后,将HRT缩短为8 h,同步调节曝气量,DO先有所提高而后又略微下降至稳定;在阶段Ⅲ中,进一步增大进水氮负荷,同时将曝气量增大至0.90 L·min−1,内外层DO分别达到0.60和0.18 mg·L−1,溶解氧浓度差异增大且趋于稳定。以上结果表明:反应器内外层溶解氧存在一定梯度,这为同步实现亚硝化和厌氧氨氧化提供了可能;尽管HRT和曝气量的变化使得体系内DO出现波动,但又能较快趋于稳定,这也说明该反应器对具有较好的抗冲击能力。

-

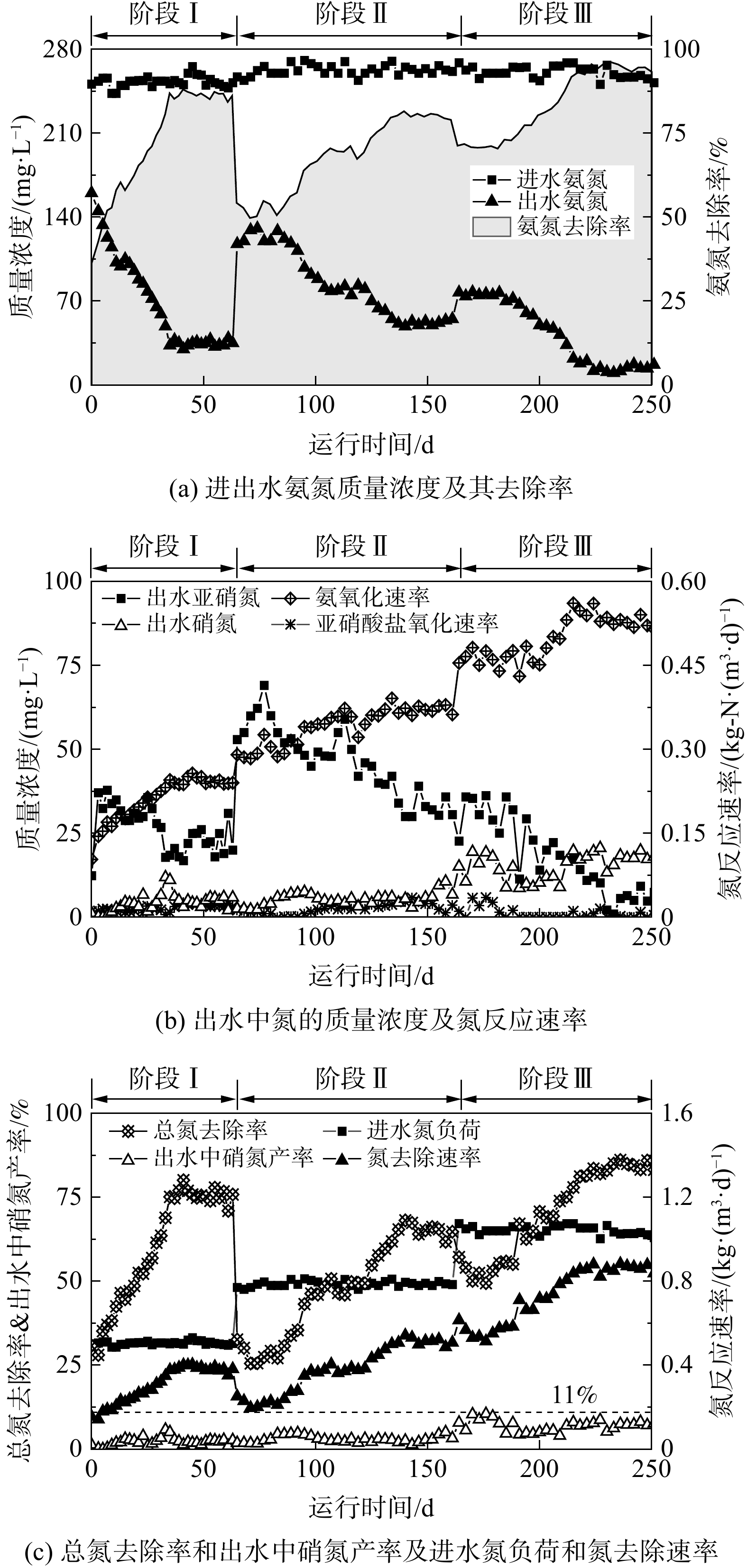

长期连续运行过程中,工艺各阶段的脱氮性能如图3所示。阶段Ⅰ可视为工艺的启动阶段,该阶段运行条件为进水氨氮质量浓度250 mg·L−1、HRT 12 h、曝气量0.20 L·min−1。经过30 d的运行,系统中氨氮去除率从启动初始的36.2%提升至80.6%,出水中亚硝氮和硝氮浓度降低且稳定,总氮去除率从初始的30.8%提升至75.1%。这说明反应器能在较短时间内完成自养脱氮工艺的启动,并达到较好的脱氮效能。自养脱氮工艺的启动周期长是普遍存在的问题。陈云帆等[19]在磁场强化作用下,将工艺启动周期缩短至35 d。杨开亮等[20]通过投加纤维载体的方式构建了序批式生物膜反应器,并结合低曝气调控历经39 d实现了全自养脱氮工艺的启动。相关研究表明,一般的自养脱氮工艺启动周期需要40~80 d[21],而本研究中自主设计的溶解氧分区反应器的启动时间缩短至30 d,具有启动周期短、效能稳定的特点。

在阶段Ⅱ中,HRT缩短至8 h,进水氮负荷的增大带来了出水氨氮的积累,出水氨氮质量浓度为130.6 mg·L−1,总氮去除率降至25.6%,系统脱氮性能下降。之后,逐步增大曝气量至0.60 L·min−1,以促进氨氮的氧化,总氮去除率逐步回升至66.2%。在阶段Ⅲ中,进一步缩短HRT至6 h,总氮去除率再次出现了降低,但这种情况随着曝气量的再次增大(0.90 L·min−1)而改善,达到稳定阶段时总氮去除率为84.3%。

随着HRT的逐步缩短,工艺的进水氮负荷由初始的0.50 kg·(m3·d)−1提升至1.00 kg·(m3·d)−1,氮去除速率也由初始0.15 kg·(m3·d)−1增至0.84 kg·(m3·d)−1,这说明工艺性能得到了强化。此外,随着进水负荷的升高和曝气调控,氨氧化速率也随之增大,由0.10 kg·(m3·d)−1增至0.52 kg·(m3·d)−1,而亚硝酸盐氧化速率始终维持在极低水平。与此同时,出水中硝氮产率始终低于理论值的11%,这也说明整个过程并没有出现硝酸盐过量积累的情况,NOB抑制良好[22]。

以上结果表明,气升式溶解氧分区反应器能快速启动一段式自养脱氮工艺,并实现脱氮性能的强化。在采取溶解氧分区策略后,氨氧化反应和厌氧氨氧化反应同时得以强化,亚硝酸盐氧化反应始终被抑制。另外,同步调控曝气量可解决进水氮负荷增加带来的氨氮积累问题,是稳定自养脱氮性能的有效策略[23]。

-

利用高通量测序技术分析在各阶段(第10天、140天和240天)采集的污泥样本,分析系统长期运行过程中微生物的多样性变化及群落结构演替规律。不同阶段污泥样本中的Alpha多样性如表2所示。Coverage指数主要用以反映检测的覆盖度,其值越接近1,表明测序可靠性越高[24]。本研究中所有样本的Coverage指数均达到99.8%以上,说明样本测序深度合适。ACE指数和Chao指数是反映群落丰富度的常用指数,其值越大说明样本中种群越丰富[25]。本研究中系统微生物ACE指数和Chao指数趋势相似,分别由473.53和472.03降至436.08和438.03。这表明特定的工艺条件优化了功能菌群,淘汰了不适应特定环境的物种,从而导致物种丰富度降低。Shannon指数和Simpson指数通常反映样本群落的多样性。一般来说,Shannon指数越低,Simpon指数越高,物种的多样性越低[25]。随着实验的进行,Shannon指数逐渐降低,Simpson指数逐渐升高,表明物种多样性下降。而各样本的Alpha多样性指数分析结果表明,工艺的长期运行使得反应器内部的微生物多样性显著降低。这可能是由于特定的运行条件强化了功能菌的代谢,使得脱氮菌快速增殖并淘汰了其他不适应的微生物,逐步形成了以脱氮菌为主的特定微生物群落结构。

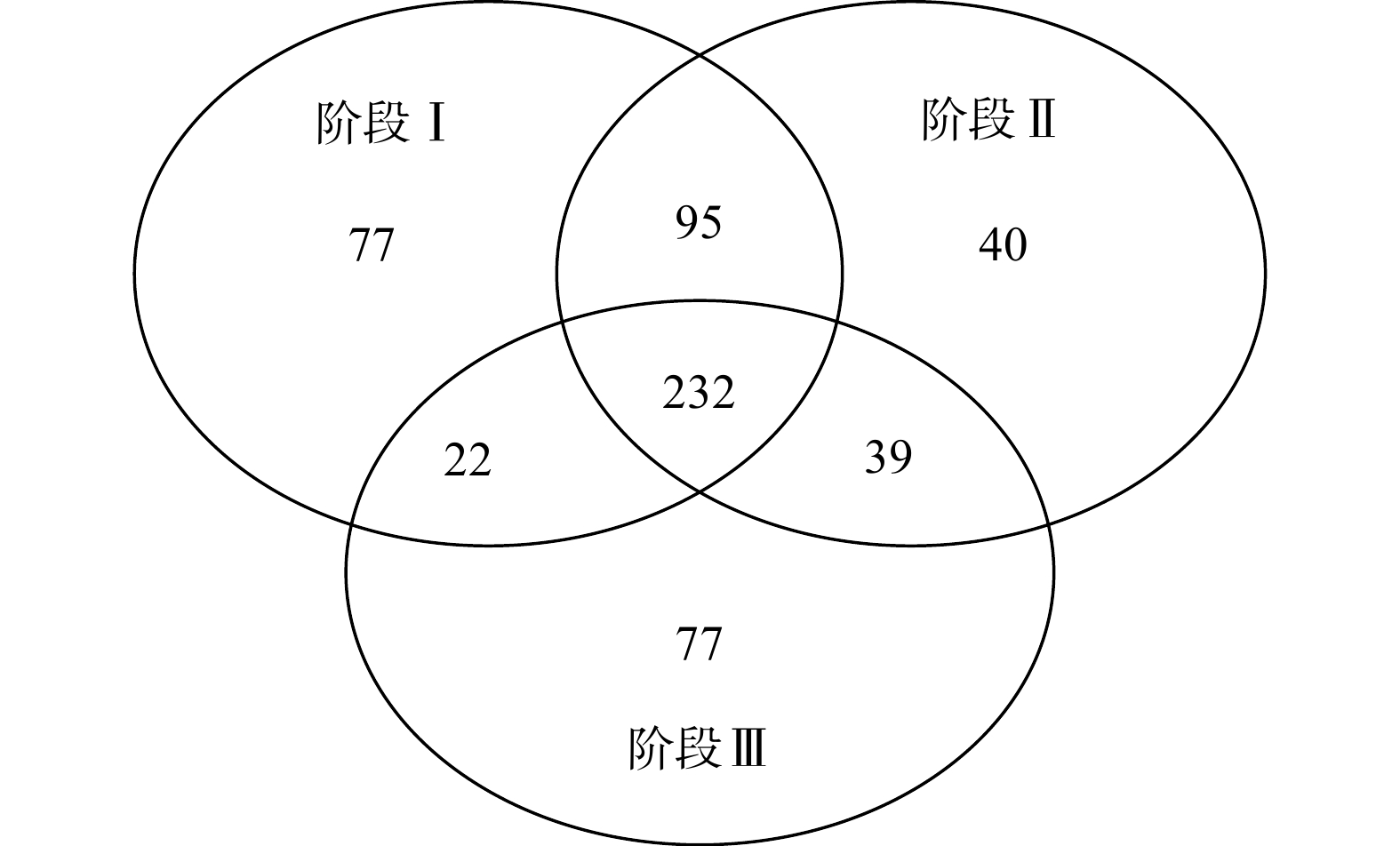

基于不同阶段污泥样本的OTUs数目及分布水平绘制Venn图,进一步描述和比较不同样本间的相似性和差异性,结果如图4所示。3个阶段共有582个OTUs,其中232个OTUs共享,占比达到39.9%;阶段Ⅰ与阶段Ⅱ的样本中共有OTUs达到327个;而随着实验的进行,阶段Ⅰ与阶段Ⅲ的共有OTUs数目降至254个。因此,随着功能菌占主导,其他微生物受到抑制或淘汰,群落结构趋向单一化,这与Alpha多样性的分析结果一致。

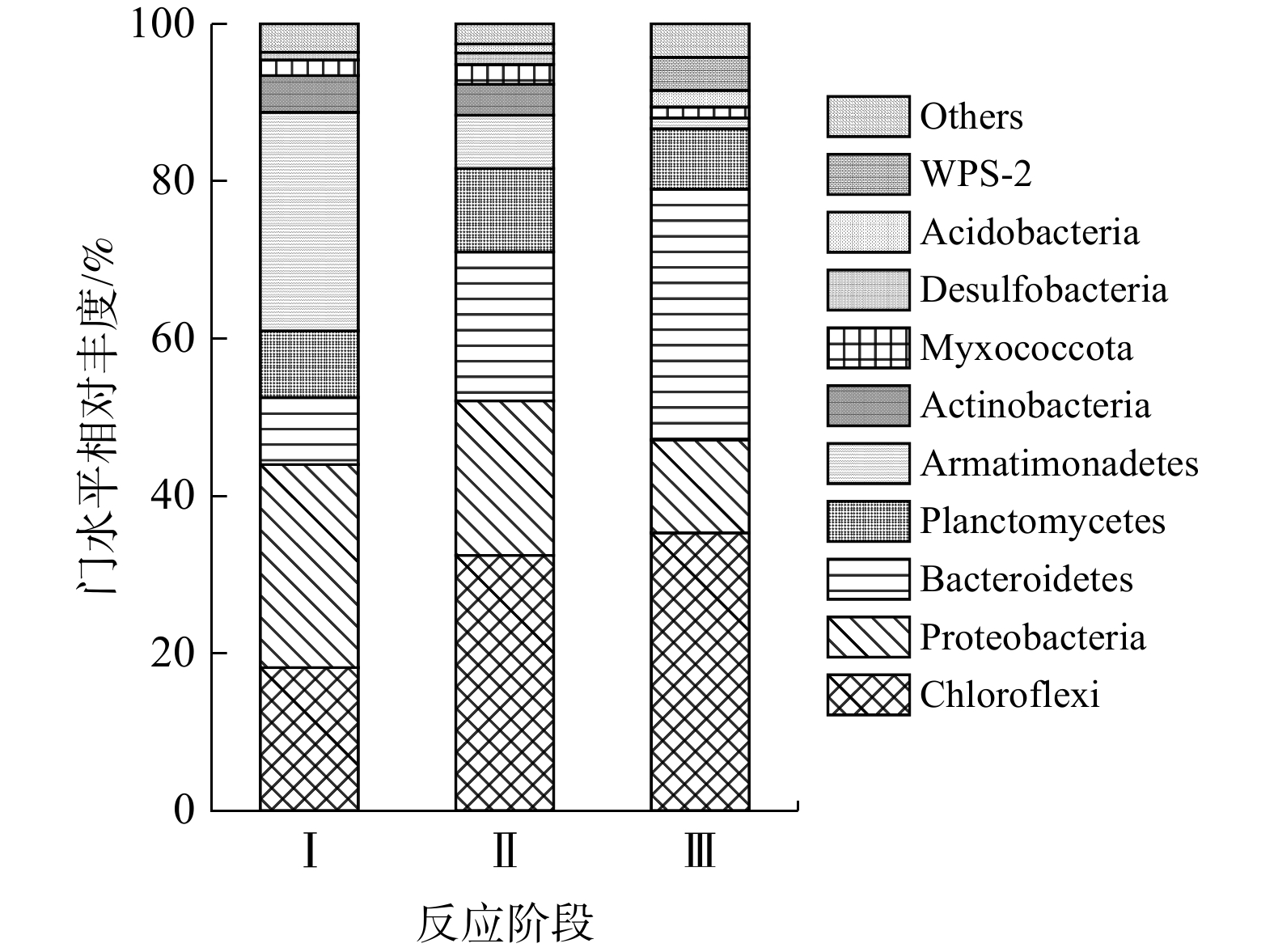

门水平上的微生物群落组成及相对丰度变化如图5所示。除了约2.6%~4.2%的未分类细菌外,所有污泥样本的微生物菌群可分为10个门,主要包括绿弯菌门(Chloroflexi)、变形菌门(Proteobacteria)、拟杆菌门(Bacteroidetes)、浮霉菌门(Planctomycetes)和装甲菌门(Armatimonadetes)等。前5种细菌门类的总相对丰度占比达到88.0%以上,为反应器内的优势细菌门类。遵循细菌分类学原则,以16S rRNA同源性为依据,将AnAOB归类于浮霉菌门[26]。因此,浮霉菌门的相对丰度变化一定程度上可反映体系中功能菌的演替。随着实验的进行,浮霉菌门的相对丰度由8.4%(阶段Ⅰ)增至10.5%(阶段Ⅱ),而后阶段Ⅲ中略有降低(7.6%)。这表明长期处于严格厌氧条件下培养的AnAOB能较好地适应自养脱氮工艺的微氧环境,在体系中维持较高丰度。绿弯菌门是一类多细胞丝状细菌,也是自养脱氮工艺中常见的细菌门类,其丝状结构能在絮体污泥中起到骨架作用,有利于微生物的聚集成团[27-28]。本研究中,绿弯菌门的占比由初始的18.1%逐渐增至35.3%,这也较好地解释了为何在实验后期反应器中形成了大量细颗粒污泥。变形菌门与拟杆菌门常与AnAOB共同存在,被检出于各类厌氧反应器中[29-30]。

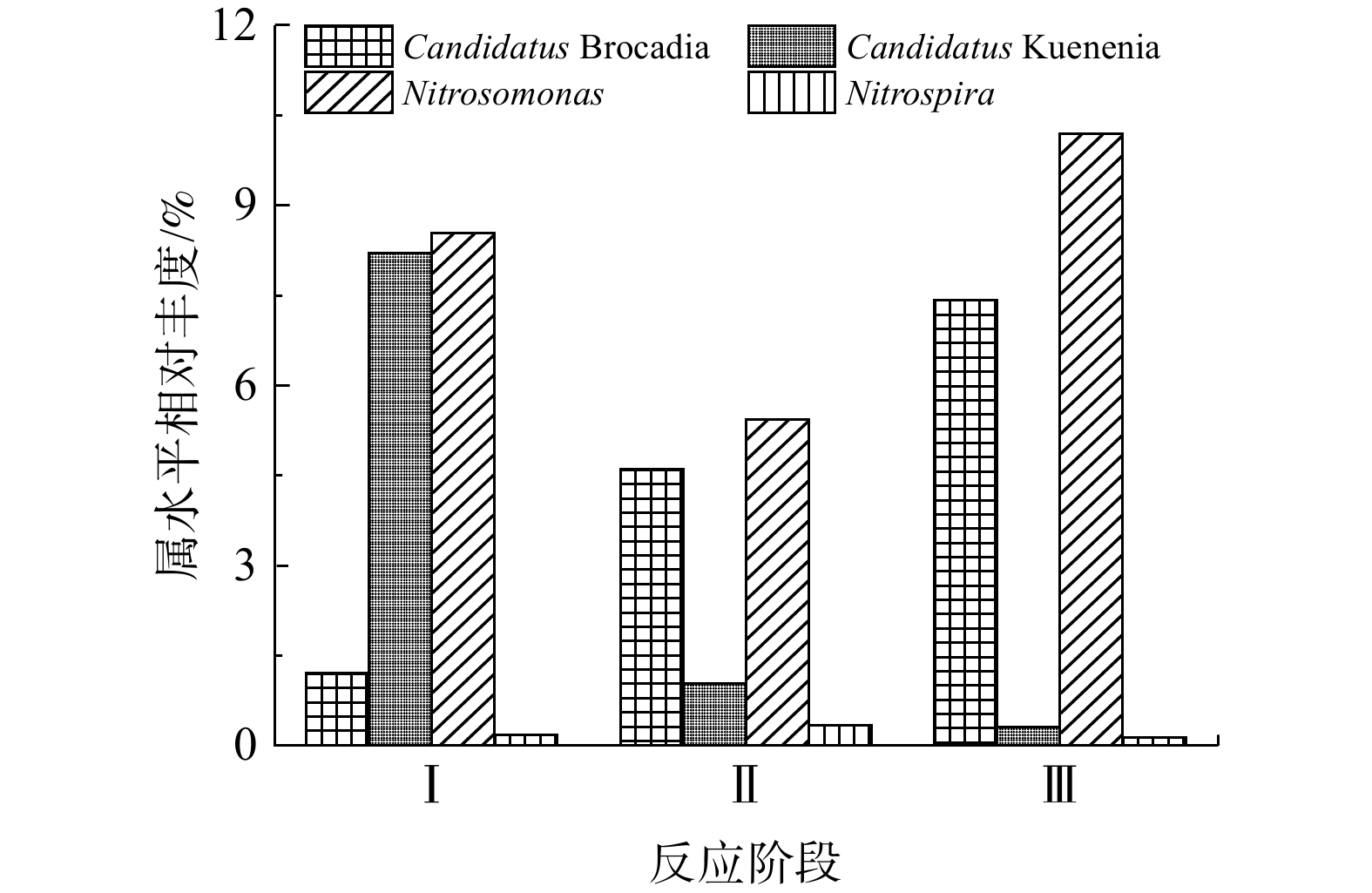

自养脱氮工艺中的关键菌群包括AnAOB、AOB和NOB。目前,已知的AnAOB属主要有6个,分别为Kuenenia、Brocadia、Jettenia、Anammoxoglobus、Anammoximicrobium和Scalindua[31]。AOB存在5个(Nitrosococcus、Nitrosomonas、Nitrosolobus、Nitrosospira和Nitrosovibrio)[32],NOB有7个(Nitrobacter、Nitrospina、Nitrococcus、Nitrospira、Nitrotoga、Candidatus Nitromaritima和Nitrolancea)[33]。本研究中主要检出的AnAOB属为Candidatus Kuenenia和Candidatus Brocadia,AOB属为Nitrosomonas,NOB属为Nitrospira。功能微生物在属水平上的丰度变化如图6所示。Candidatus Kuenenia的相对丰度由初始的8.2%逐渐减小至0.3%,而Candidatus Brocadia则由初始的1.2%增长至7.4%。这说明在工艺的长期连续运行中,功能菌的群落结构发生了演替,AnAOB的优势菌属逐渐由Candidatus Kuenenia转变成Candidatus Brocadia。这可能归因于:2种菌属的生理特性不同,对基质的转化速率存在差异,而进水氮负荷的变化可能导致群落的演替。这与文献[34-35]报道的结果类似。此外,在整个实验过程中,Nitrosomonas的相对丰度始终维持较高水平(5.4%~10.2%),而Nitrospira的检出丰度始终小于0.4%。

以上结果表明,溶解氧分区策略促使反应器中形成了外层低溶解氧区和内层高溶解氧区,使得脱氮功能菌得以富集,干扰菌群受到抑制。这也在微观层面解释了系统自养脱氮性能得到强化的原因。尽管本研究验证了自制装置的溶解氧分区效果,强化了该工艺的自养脱氮性能,但实际污水存在成分复杂、温度变化大及低氨氮等特点,故仍需对工艺的稳定性展开进一步研究。

-

1)新型一段式自养脱氮反应器可实现工艺的快速启动,具备良好的溶解氧分区效果和强化脱氮性能。有效的分区增强了氨氧化和厌氧氨氧化反应速率并抑制了亚硝酸盐氧化反应,总氮去除率达到84.3%,氮去除速率达到0.84 kg·(m3·d)−1。

2)在工艺的长期运行过程中,系统微生物多样性逐渐降低、群落趋向单一化。溶解氧分区策略使得脱氮功能菌得以富集。系统微生物中浮霉菌门始终维持较高丰度(7.6%~10.5%),且优势种属由Candidatus Kuenenia向Candidatus Brocadia演替。

下载:

下载: