-

湖库富营养化已成为全球范围内的环境问题[1-3]。由于水体接纳过量的氮、磷等营养物质使得浮游生物大量繁殖,导致水体富营养化,水质逐渐恶化。湖库水体营养盐的来源通常分为内源和外源两个部分。内源一般是指沉积物中累积的营养盐再次释放进入上覆水中;外源则主要是通过地表径流途径进入库区水体[4-5]。入湖库河流是大部分湖库水体营养物质最主要的输入源[6]。

极端降水事件的发生使得河湖等水体扰动加剧,还会通过地表径流携带大量污染物进入水体[7-9],导致河湖水环境质量的变化。因此,研究极端降水对湖库上游河流水质特征的影响过程与规律,对流域水环境治理和水质安全保障具有重要意义。

岩口水库是浙江省义乌市最大的饮用水水源地之一,为义乌市近3.0×105人口提供日常供水。监测数据表明,岩口水库水体大部分水质指标能够满足湖库Ⅱ类标准,但在丰水期总磷为0.025~0.045 mg·L−1,总氮为0.7~1.5 mg·L−1,春、秋季节水体中叶绿素a浓度为4~20 μg·L−1,导致水库每年 4月~10月存在间歇性藻华暴发的风险。岩口小流域集水区为丘陵地形,分布有25个自然村,户籍人口为13 307人,流域内现存1 206 hm2农业用地,其中482 hm2(469~496 hm2)为桃树果园。库区水质极易受到流域内人类活动的影响,同时在降水发生时地表径流对地面的冲刷会导致入库河流污染物通量急剧增加,使得水库农业面源污染加剧,水质污染风险增大。

削减入库河流输入污染物总量是提升库区水质、防止富营养化和藻华暴发的前提条件。通过解析降水过程中入库河流水量水质的动态变化规律,阐明降水过程对入库溪流水质的影响,是控制库区水质污染负荷、保障水质安全的重要基础,也是有效核算水库外源输入污染负荷、制定削减方案的前提。

本研究基于“利奇马”(2019年)和“黑格比”(2020年)2次台风降水后岩口水库主要入库河流流量和水质变化情况的全过程监测数据,探究降水对入库河流不同断面水质、水量的影响过程和规律,解析降水过程中流域污染物流失过程及输出特征,评估极端降水条件下河道径流对库区水质、水量的影响,为科学制定入库污染负荷削减对策提供参考。

-

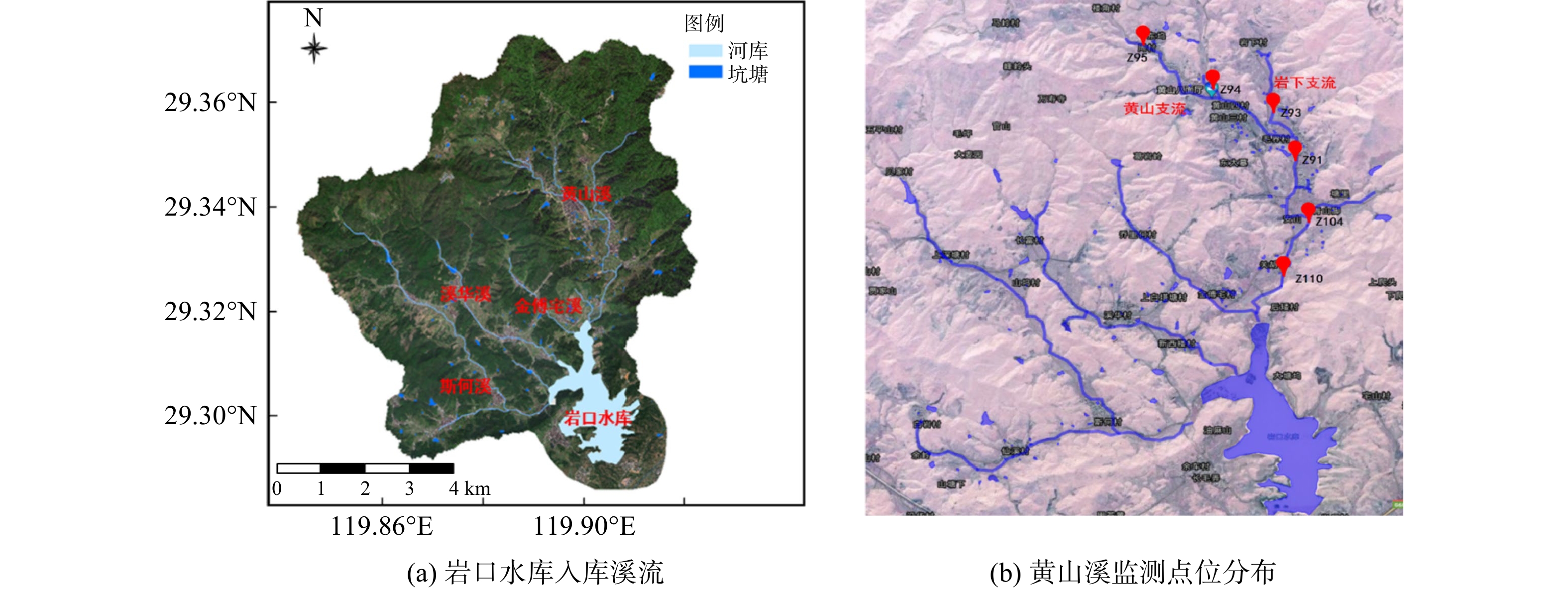

岩口水库小流域位于浙江省义乌市上溪镇岩口村、钱塘江流域东阳江支流航慈溪的上游,主要由4条支流和岩口水库组成,如图1(a)所示。岩口水库水域面积2.75 km2,常水位库容2 848×104 m3,集水面积约57.5 km2。岩口小流域地处亚热带季风气候区,多年平均气温17.1 ℃,多年平均降水量1 394 mm。降水多集中在3月~8月,占全年降水量约71%。流域地形以低山丘陵为主,海拔为83~824 m。岩口水库入库溪流主要有4条,分别是黄山溪、金傅宅溪、溪华溪和斯何溪。其中,黄山溪的流量最大,占入库总流量的70%。本研究以黄山溪为对象,设置监测断面的点位如图1(b)所示。

黄山溪上游多为林地,农田较少,主要种植红薯、樱桃、桃树、猕猴桃等;中游多为农田,主要种植桃树、芋头、豆角等;下游河岸一边为林地,一边为农田。其中,上游河道较窄、流速较大、流量较小,中游河道较宽、流速减小、流量增加,下游河道最宽、流速达到最低,尤其是Z110断面前后。黄山溪全长约8.15 km。另外,黄山支流全长3.34 km,岩下支流全长1.58 km。从黄山溪上游Z95和Z93断面起始,坡度依次降低。上游为微斜坡,坡度在0.9°~1.4°;中下游为平原,坡度在0°~0.5°。岩口水库水质污染来源主要为外源河流输入,其中降水径流导致的外源污染汇入是主要来源,占岩口水库总污染源贡献的81%(以TP计),因此,现阶段削减外源污染的输入是保障岩口水库水质的关键[10]。此外,岩口水库外源输入主要集中在雨季(4—9月),枯水期上游河流几乎处于断流状态,河流导致的污染输入可忽略。

-

在2019年台风“利奇马”(简称“LQM”)和2020年台风“黑格比”(简称“HGB”)导致的降水过程中,采集黄山溪各断面水样并分析氮、磷营养盐含量。采样时间点有:降水前,开始降水0.5 h 、1 h 、1.5 h 等及降水后12 h。总氮(TN)和溶解性总氮(TDN)采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法;总磷(TP)和溶解性总磷(TDP)采用钼酸铵分光光度法;颗粒态氮(TPN)和颗粒态磷(TPP)采用差值法计算。采样过程中同步监测各断面的水文数据,包括河宽、水深和流速。其中,流速采用流速仪测定,即根据流速垂向分布规律,在每个断面点的不同深度上布设若干个流速测点进行测定。具体布设方法为:在水深小于0.5 m的地方,流速测点位于水面下相对于整个水深0.6倍处,即该情况下测量1层的数据;若水深在0.5~1 m,分别测量位于整个水深0.2倍和0.8倍处,即该情况下测量2层数据;当水深大于1 m时,分3层进行测量,分别为整个水深0.2倍、0.6倍和0.8倍处。每个河流断面点流量计算公式为式(1)。

式中:Q为河流断面点流量,即该断面的瞬时流量,m³·s−1;

v0 -

2019年台风LQM于8月9日在浙江省登陆,上午9点左右开始降水,至8月10日21点左右结束;2020年台风HGB于8月4日在浙江省登陆,上午11点左右开始降水,至8月4日23点左右结束。本研究中降水数据来自浙江省义乌市研究流域内黄山村和长富村2个水文站,按气象部门采用的标准将雨强划分为小雨、中雨、大雨和暴雨4级[11]。选用6 h作为最小降水时间间隔进行降水场次划分[12],同时选用每小时平均降水量计算降水强度。降水的基本情况如表1所示。

-

河道径流中污染物的平均浓度(EMCS)可用来表示降水事件后径流的污染状况[13-14],其值用污染负荷同河道径流总量的比值来确定,计算式为式(2)。

式中:M为污染物总负荷,g;V为径流总量,m³;Ci为污染物在样本i监测时的质量浓度, mg·L−1;Qi为样本i在监测时的流量,m³·s−1;

Δti 氮磷迁移通量指某断面单位时间内产生的氮磷迁移量;径流通量指单位时间内产生的流量[15],计算公式为式(5)。

式中:F为单位时间段内营养盐的迁移通量,g·s−1 ;

Q 本研究的数据统计分析采用IBM SPSS Statistics 26软件,数据可视化采用origin2018软件。

-

极端降水事件指的是降水高于(或低于)观测值区间的上限(或下限)。国际上采用极端降水指数来分析评估极端降水,由降水事件序列的百分位数来界定极端降水的阈值,如超过降水序列的 95% 或 99% 就定义为极端降水。LQM和HGB都属于台风导致的极端降水事件[16-17],虽然都属于暴雨级别,但降水特征存在明显不同。LQM平均降水量小,降水历时长,而HGB平均降水量大,降水历时短,且HGB降水期间河道流量的增加倍数大于LQM。

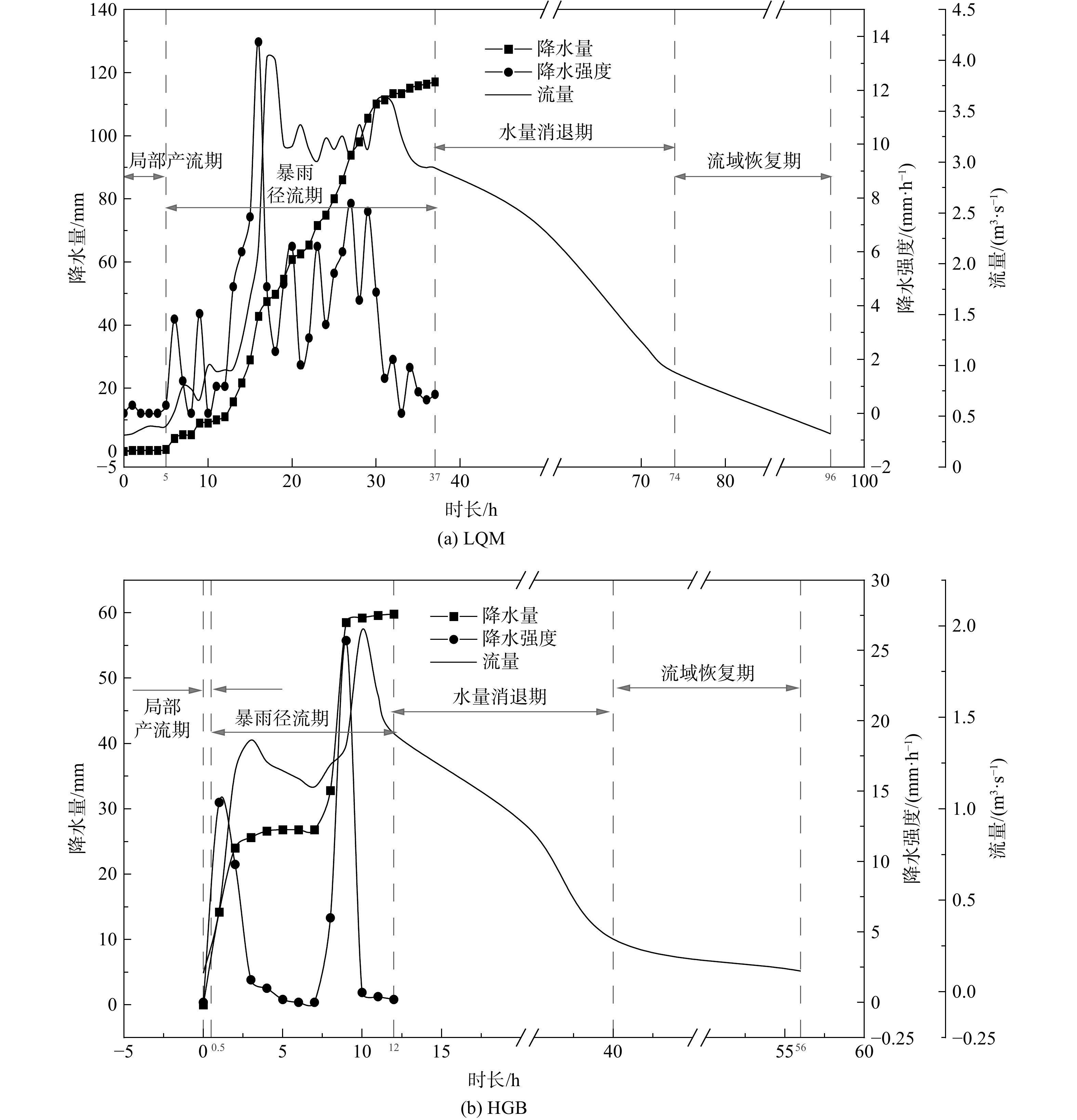

按照降水量、降水强度及河道全部断面流量平均值(间接指示地表径流量)的变化过程,将2次台风降水全过程划分成4个典型阶段[18-19],如图2所示。第Ⅰ阶段为局部产流期,此阶段的降水量少,未形成明显的地表径流,故河流流量波动不大,与雨前流量基本一致。在此阶段,LQM历时5 h,HGB历时0.5 h。HGB降水初期雨强较大,在0.5 h后迅速形成地表径流,汇入河道。第Ⅱ阶段为地表径流为主的全流域产流期,降水量最集中,雨强最大,导致河道流量迅速上升。其中,LQM累计降水量达117.2 mm,平均降水强度为3.165 mm·h−1,河道流量为第Ⅰ阶段的6.85倍,历时32 h;HGB累计降水量达59.8 mm,平均降水强度达到4.983 mm·h−1,河道流量为第Ⅰ阶段的12.23倍,历时11.5 h。第Ⅲ阶段为水量消退期,降水过程在此阶段基本结束,河道流量较峰值明显下降,属于水量消减期。其中,LQM历时37 h,HGB历时28 h。第Ⅳ阶段为流域恢复期,此阶段可能存在部分地下水径流,河道流量逐步恢复至雨前水平,LQM历时22 h,HGB历时16 h。

上述结果表明,降水过程中河道流量峰值比降水雨强峰值明显滞后,这与李瑞玲等[11]在太湖缓坡丘陵地区研究雨强对径流的影响结果一致。在LQM的第1个雨强峰值之后1 h内出现的最大流量峰值为0.79 m³·s−1;在HGB的第1个雨强峰值2 h后出现的最大流量峰值为1.38 m³·s−1。主要原因有:1)在LQM期间第1个雨强峰值出现之前已开始降水,导致土壤中的水含量达到饱和,随着雨强变大,大部分雨水经地表径流汇入河流造成流量短时间内急剧上升;2)HGB瞬时雨强较大,雨水下渗速率低于地表雨水径流的累积速率,导致更多雨水来不及下渗就形成地表径流汇入河道,造成流量持续增加。杨帆等[20]对西湖龙泓涧流域暴雨径流对氮磷流失的研究结果,以及于兴修等[21]对沂蒙山区典型小流域降水径流的研究结果均与本研究的结果一致。

-

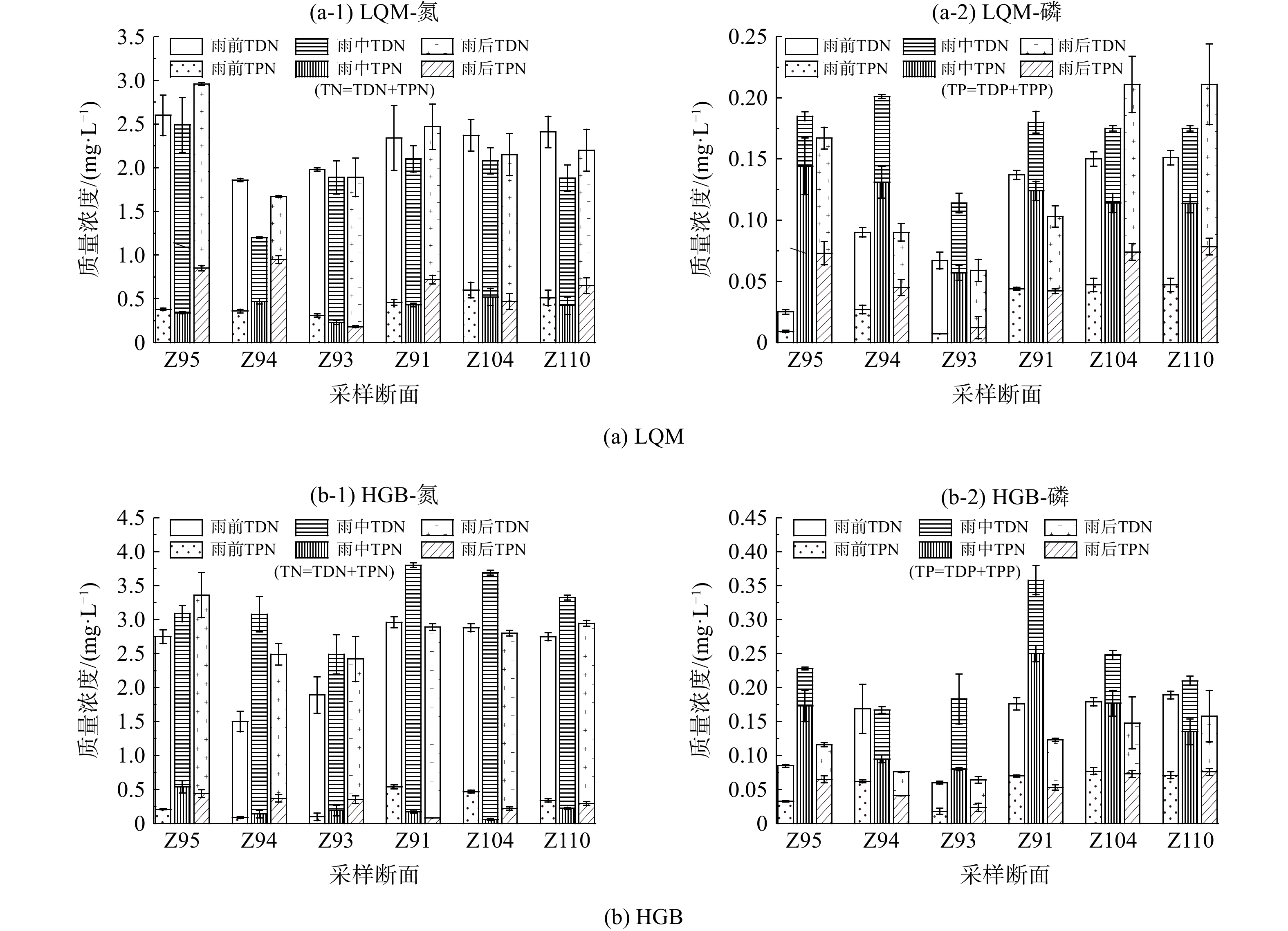

雨前数据为降水前晴天数据;雨中数据为降水过程中监测的全部数据,并根据公式(2)~(4)计算得到雨中河道径流中污染物的平均浓度值(EMCS);雨后数据为降水结束后12 h的监测数据。黄山溪(雨前、雨中和雨后)颗粒态和溶解态氮(磷)分布变化如图3所示。方差分析结果表明,LQM和HGB相同断面雨前的总氮或总磷不存在明显差异(P>0.05),说明雨前水质基本稳定。LQM雨前、雨中、雨后的总氮无明显差异,HGB雨中的总氮是雨前的1.38倍,雨后是雨前的1.19倍;LQM雨中的总磷是雨前的1.49倍,雨后是雨前的98%;HGB雨中的总磷是雨前的1.87倍,雨后是雨前87%。这说明降水过程会导致河道中氮、磷增加,而磷的质量浓度比氮更易受降水量的影响,且雨强越大,河道水体中磷的质量浓度越高。这一结果与于兴修等[21]对沂蒙山区典型小流域降水径流的研究结果亦一致。需要注意的是,氮和磷的质量浓度在降水前后表现出不同趋势,总氮降水前低于降水后,而总磷是呈现相反的特征,即降水前高于降水后。这说明氮磷污染物在溪流中的赋存状态可能存在差异,降水可能会导致颗粒物含量骤增,雨后颗粒物在沉降过程中会吸附磷,使得水体中的总磷降低[22]。

LQM雨前各断面颗粒态磷占总磷的28%,雨中占66%,雨后占40%。HGB雨前各断面颗粒态磷占总磷的38%,雨中占64%,雨后占48%。结果表明,降水会增加颗粒态磷的含量,雨中土壤冲刷导致大量颗粒物随地表径流汇入河道,颗粒态磷含量增加,同时颗粒态磷在降水停止12 h后仍保持较高浓度。这与LEE等 [23]在韩国9个流域地区研究不同土地利用类型暴雨对污染物浓度影响的结果一致。在降水过程中,岩口水库上游河流输入的总磷以颗粒态磷为主,是陆域表层土壤被地表径流冲刷进入河道所致。FOSTER等[24]在英国赫里福德郡(英格兰旧郡名)研究农业面源污染时亦发现,排水沟渠中颗粒态磷占总磷的60%以上,且至少73%的总负荷来自表层土壤。另外,LQM各断面雨前、雨中和雨后溶解性氮占总氮的76%,HGB的该值为81%。这表明雨前、雨中和雨后河流中的氮均以溶解态为主,受降水影响较小。综上所述,降水过程对磷形态的影响较其对氮形态的影响更大。

-

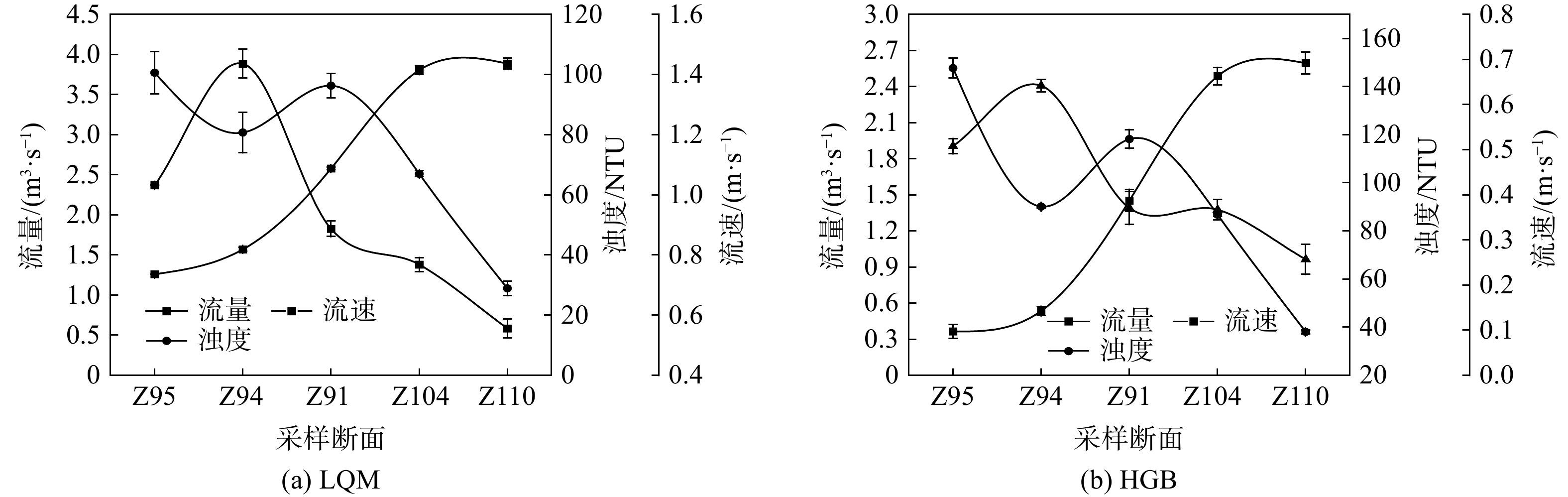

黄山溪不同监测断面的雨天流量、流速和浊度分布变化如图4所示。各断面的流量由上游到下游呈增加趋势,且下游相对增量高于上游区域。这说明:由上游到下游存在水量的汇集和污染累积效应,降水导致各断面的流量发生数量级增长,尤其是下游区域。在降水过程中,地表径流的冲刷导致大量颗粒物汇入河道,上游地区坡度较大,地表径流冲刷强度较大,汇入河道的颗粒物骤增,浊度骤升,且流速较高不利于颗粒物的沉降;上游山涧溪流流动过程中逐渐汇集至下游缓坡区域,地势平坦,河道变宽,流速降低,有利于颗粒物的沉降,浊度变小,Z104断面之下尤为突出。

黄山溪不同监测断面的雨前和雨中氮磷通量及其占Z104断面通量的比例如表2所示。总体上,从上游到下游氮磷输送通量都呈上升趋势,降水导致氮磷输送通量发生数量级增大,尤其是中下游断面的增加量较大;而上游的增长速度一般大于下游,这主要是由于上游冲刷强度较大。降水导致Z95断面总磷通量占Z104通量的比例升高。因上游地形坡度大,降水过程中地面冲刷效应明显,故携带大量颗粒物的地表径流汇入河道,颗粒态磷含量增加。Z91和Z104断面的雨前总氮和总磷的输送通量基本接近,Z91断面氮磷通量占Z104断面通量的83%~100%;而Z104断面的雨天总氮和总磷的输送通量远远大于Z91断面,Z91断面氮磷通量占Z104断面通量的60%~84%。这说明Z91与Z104间的雨前氮磷增加通量仅占Z104通量的0~17%,而雨天占16%~40%,即在雨前河流污染物主要由上游河水贡献,而在雨天下游河道污染负荷中陆域面源的汇入贡献比例增加 [25-26],导致入库营养盐增多。Z110的雨前断面通量占Z104断面通量的97%~107%,而雨天占88%~94%,这说明在Z110断面处,营养盐通量有所降低,特别是在雨天。这是由于Z104与Z110间的地势平坦、河面较宽、流速变慢,导致颗粒物逐渐沉降,污染物降低。

2场台风的降水过程存在明显差别,分析断面通量的变化,结果如表2所示。 研究2场降水所有断面氮平均磷通量后发现:LQM总氮和总磷的雨中通量相对于雨前通量的增长速度分别是6.3倍和10.0倍;而HGB的相关增长速度分别为16.8倍和20.0倍。这说明此增长速度与降水强度有关,雨强越大,营养盐通量的增长速度越快;且对于同一场降水而言,总磷通量的增长速度大于总氮。

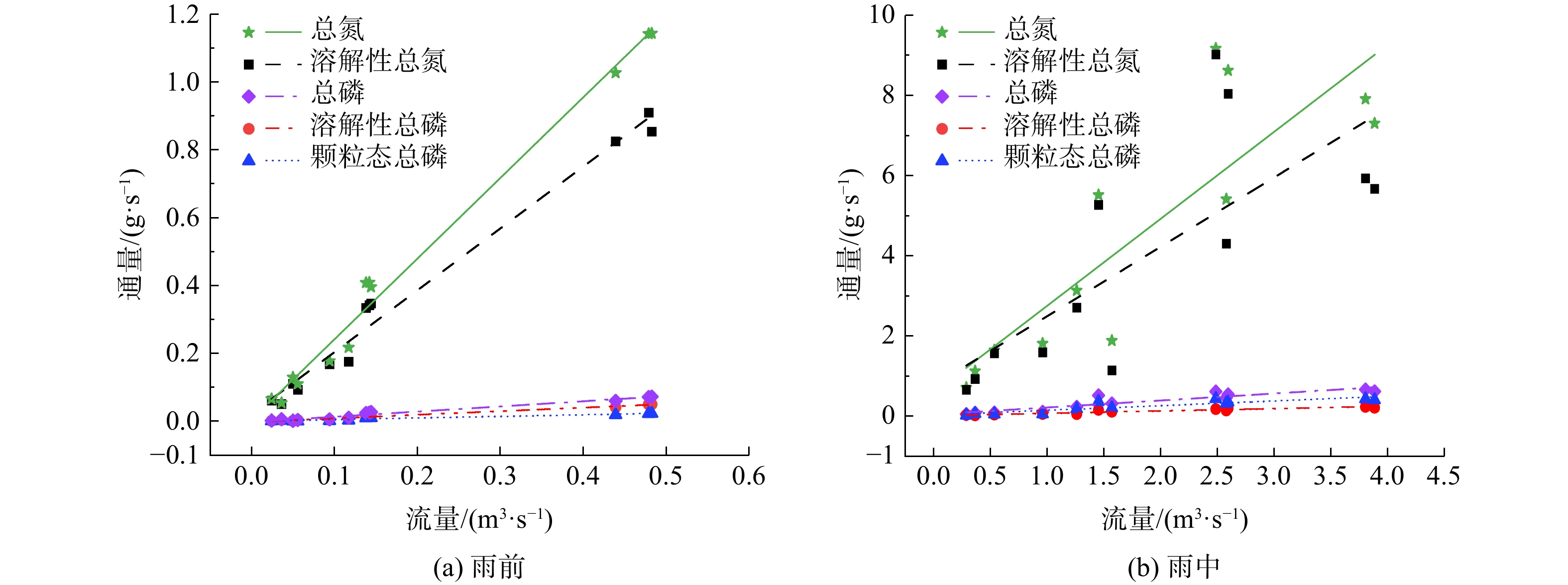

以2场降水全部断面的平均流量为研究对象,分析了氮磷通量与河道径流量的线性回归关系,结果如图5所示。黄山溪晴天和雨天的氮磷通量与径流量Q之间均呈显著的线性关系[27-28],溶解性总磷通量主要受径流量所控制,颗粒态磷通量与Q之间的线性关系稍差主要是由于颗粒态磷受河水中悬浮颗粒物控制的影响。这与沈志良[15]研究长江对通量与径流量的关系时得出结果一致。在晴天,氮磷通量与Q之间的可决系数大于0.96,雨天氮磷通量与Q之间的可决系数大于0.75。因此,晴天氮磷通量与Q之间的线性关系优于雨天。

-

受降水及汇流的影响,入库河流污染物负荷与河道径流量变化具有相关性。以黄山溪全部断面平均流量为对象,利用流量-通量关系曲线对监测空缺时的通量进行插值计算[29],对2次极端降水全过程中不同时间阶段的氮磷通量变化进行分析,结果如表3所示。

LQM导致黄山溪入库总磷和总氮的污染负荷分别达到122 kg和1 097 kg。第Ⅰ阶段的通量与雨前基本相同,说明局部产流期的污染负荷与雨前一致。第Ⅱ阶段的污染负荷最重,总氮和总磷的通量分别达到17.49 kg·h−1和2.06 kg·h−1,较雨前分别增长了7.73和15.58倍,以49.38%的径流量输送污染物占比分别达到了51.02%(总氮)和53.82%(总磷)。第Ⅱ阶段的峰值通量分别达28.45 kg·h−1(总氮)和3.47 kg·h−1(总磷),分别是雨前的12.58和 26.28 倍。第Ⅲ阶段以42.20%的径流量输送污染物占比分别达到了40.49%(总氮)和40.81%(总磷),总氮和总磷的通量分别达到12.01 kg·h−1和 1.35 kg·h−1,较雨前分别增长了5.31和10.22倍。第Ⅳ阶段以7.28%的径流量输送污染物占比分别达到了7.26%(总氮)和4.78%(总磷),总氮和总磷的通量分别达到3.63 kg·h−1和0.27 kg·h−1,较雨前分别增长了1.60和2.02倍,在此阶段通量逐渐恢复至雨前。

HGB暴雨过程导致黄山溪入库总磷和总氮的污染负荷分别达到26 kg和470 kg。第Ⅰ阶段的通量与雨前基本相同,说明局部产流期污染负荷与雨前一致。第Ⅱ阶段的污染负荷最重, 总氮和总磷的通量分别达到16.85 kg·h−1和1.17 kg·h−1,较雨前分别增长了18.60和21.57倍,以30.98%的径流量输送污染物占比分别达到了41.33%(总氮)和51.24%(总磷)。第Ⅱ阶段的峰值通量分别达24.80 kg·h−1(总氮)和1.92 kg·h−1(总磷),分别是雨前的27.38和 35.56 倍。第Ⅲ阶段以58.40%的径流量输送污染物占比分别达到了54.86%(总氮)和45.07%(总磷),总氮和总磷的通量分别达到9.22 g·h−1和 0.42 g·h−1,较雨前分别增长了10.17和7.80倍。第Ⅳ阶段以10.51%的径流量输送污染物占比分别达到了3.83%(总氮)和3.58%(总磷),总氮和总磷的通量分别达到1.13 kg·h−1和0.06 kg·h−1,较雨前分别增长了1.24和1.09倍,在此阶段通量逐渐恢复至雨前。

综上所述,第Ⅱ阶段和第Ⅲ阶段是极端降水最主要的污染负荷时期,尤其是第Ⅱ阶段。第Ⅱ阶段的污染负荷值最大,相对于第Ⅰ阶段,其总氮和总磷的时污染负荷增加量较大,尤其是总磷增加量尤为显著。这是由于第Ⅱ阶段以地表径流为主,地表冲刷严重,产生大量颗粒态磷,第Ⅱ阶段输送了整个阶段50%以上的总磷负荷。第Ⅱ阶段污染负荷冲击强,可通过强化初期雨水治理等减少暴雨径流期对水质风险的影响。第Ⅲ阶段呈现时间较长,污染负荷相对于第Ⅱ阶段较低。HGB第Ⅱ阶段污染负荷增长倍数比LQM大是由于HGB场降水强度较大、时间短,污染物负荷冲击强。

-

LQM导致黄山溪入库总磷和总氮增加的污染负荷分别为110 kg和880 kg,HGB导致黄山溪入库总磷和总氮增加的污染负荷分别为23 kg和419 kg。这说明极端降水条件下地表径流的冲刷导致农业面源污染负荷严重,入库河流污染负荷骤增,加剧了岩口水库水质污染风险。依据本研究结果,提出以下3点入库污染负荷削减对策。

1)鉴于氮磷通量与流量之间呈线性关系,应在流域内加强对极端降水条件下水资源的管理和调配,例如建设滞蓄沉淀、净化塘,充分利用岩口流域内的多水塘系统,汇聚雨水来补充地下水从而削减洪峰流量。

2)在极端降水事件的4个典型阶段中,第Ⅱ阶段是最主要的污染负荷期,建议通过强化初期雨水收集和治理系统,减少地表径流直接汇入河流。

3)在降水过程中,Z91与Z104间氮磷通量的增量尤为显著,说明这两断面间面源污染汇入风险较高。建议重点加强这两断面间的陆域范围水土保持工作,充分利用现有田间沟渠-多水塘系统,将降水径流有效滞留和净化。

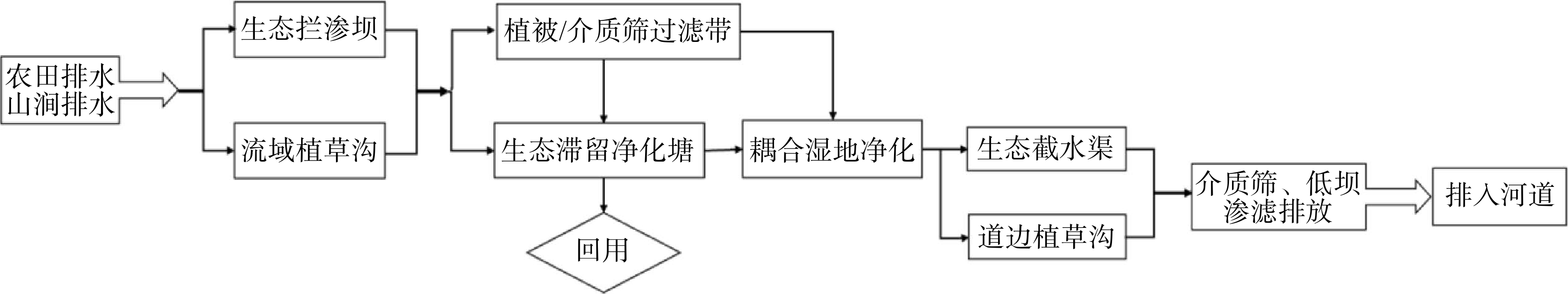

针对以上3点对策,基于岩口流域内分布众多的坑塘系统特征,制定了以“多水塘”为核心的生态梯级屏障削减技术体系(图6),以期实现对降水产生的地表径流从源头-过程-末端径流全路径上的逐级拦截、滞蓄和净化并有效削减入库河流的污染负荷。核心技术的流程依次为:生态拦渗坝/流域植草沟——生态滞留回用塘/植被过滤带/功能湿地——生态截水渠/道边植草沟——介质筛护岸/渗滤低坝——河道。实施途径主要是依托流域内农业用地现状特征,对农田排水系统(坑塘、沟渠、排水沟等)开展生态改造和连通,对河流生态缓冲带进行生态基底构建包括功能湿地建设,对溪流沿岸进行净化功能提升,利用土壤/基质吸附、植物吸收、生物降解等作用,降低入河氮磷负荷。

第1级屏障包括:1)沿小流域主要冲刷路径设生态拦渗坝,实现多水塘上游雨洪径流的拦截和滞蓄;2)沿生态水塘横向汇流路径构建植草沟过滤带,实现侧向汇流的滞蓄和净化。

第2级屏障包括:1)利用现状一至多个水塘生态改造,实现滞蓄、净化功能的提升,原则上水塘总面积不低于上游汇流面积的1/10,优选分散式中小型水塘,避免单一大型水塘,构建多水塘系统可实现对降水径流滞蓄、渗滤、截污、净化、回用等功能;2) 基于岸滤湿地的设计理念,构建表流-潜流湿地复合净化系统,提升水体进入水塘前的净化效率。

第3级屏障包括:1)建设生态排/截水渠,其主要功能是水塘水溢流和排涝,同时通过现状水渠的改造,提升渗透和自净能力;2)布设道边植草沟,主要是在农用地内现状道路上游侧设置,收集上游径流,与生态沟渠连通,以期实现径流的导流以用作周围农田的灌溉排水等。

第4级屏障包括:建设岸滤系统,包括介质筛堤岸和低渗滤坝。主要建设内容包括对上游多级净化的径流进行入河前的末端深度净化,基质填料结构模拟了天然河道冲刷效应,由河至岸分多级设置大、中、小不同粒径砾石或沸石等填料,对入河径流通过过滤、吸附和生物降解等多功能净化效果。

多水塘系统对总氮的削减效率能达到50%[30],甚至70%以上[31],对总磷的净化效率也能达到40%以上[32]。需要注意的是,因地理条件和气候因素的不同,在不同流域中梯级多水塘系统发挥的水量滞蓄和水质净化功能存在差异。以本研究为例,通过构建不低于岩口水库流域中农业用地面积10%的多水塘梯级屏障系统,在LQM和HGB两场暴雨过程中,理论上可分别削减入库总氮487.5 kg和222 kg,总磷48.8 kg和10.4 kg。在实际治理工程中,多水塘系统对氮、磷等污染物的削减效率受水塘个数、面积,以及水塘与水塘之间沟渠结构和密度等因素的影响。另外,多水塘的水环境容量还需结合不同降水情景进行设计,在超过系统水环境容量的极端降水条件下,还应考虑适当分流或者系统崩溃后的自恢复能力。

-

1)降水过程对黄山溪各断面的水量和水质都产生显著影响,降水导致断面流量呈现数量级式增长。溪流中氮磷污染物的质量浓度也显著增加,特别是总磷,远高于雨前。

2)与雨前相比,入库氮磷通量呈数量级增加,降水导致携带大量污染物的地表径流汇入河道为主要原因。降水导致氮磷负荷中总氮以溶解态为主,总磷以颗粒态为主,故应对外源氮、磷的输入采取差异化控制策略。

3)入库氮磷通量与河流流量之间呈线性关系,这与全流域产流期为最主要的污染负荷贡献阶段有关,因此对全流域产流期污染负荷的削减尤为重要。

4)在降水过程中,Z91与Z104间流量和氮磷通量的增量尤为显著,为水质风险骤增区,与周围陆域范围内大面积农业用地有关,需重点加强水土保持工作。

下载:

下载: