-

近年来,我国农村生活污水治理作为农村人居环境整治的重要内容,越发受到人们的重视,《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021—2025年)》明确指出了对提高农村生活污水治理率、推进农村厕所革命的要求。其中,探讨污水排放特征是农村生活污水治理的重要一环,农村生活污水排放特征是指农村居民生活产生的污水排入环境中时水温、水量和水质等特点,其揭示了农村地区排放污水的污染物负荷情况和变化规律,帮助农村地区更加科学地选用和设计适宜的污水治理工艺模式和处理设施规模,也为农村生活污水的治理规划提供基础数据[1-3]。目前,关于农村生活污水排污特征的研究,多集中于太湖、巢湖以及三峡等重要流域周围的普通农村地区,且主要以农户为研究对象进行抽查调研,如程方奎等[4]入户调研了太湖流域的3个样本家庭,采用源分类的方法探讨了污水中污染物负荷的特点,何源等[5]以巢湖地区典型农户家庭为调研对象,研究了每户产生黑水和灰水水量以及产污系数,彭绪亚等[6]探讨了三峡库区18户典型农户的污水产生量与污染物负荷情况,并研究了地域、收入水平和季节等因素对其的影响。

城郊型村镇,是指位于城乡结合部的村镇地区[3],处于城乡要素相互融合的过渡性地带[7]。近年来,随着城镇化的快速发展,越来越多农村地区被纳入城市建设的规划范围,城乡结合部的面积不断扩大,城郊型村镇作为一类典型的农村地区也逐渐引起人们的关注[3,7-8]。不同于普通农村地区,城郊型村镇具有较高密度的人群和相对发达的经济,境内居民生活水平普遍更高且产业类型更为多样[9-10],然而,同时城郊型村镇也面临滞后的基础设施建设无法与日益增加的污染排放相匹配的现状,农户改厕、污水收集管网和处理设施建设等工作进展较为缓慢,使得城郊型村镇的环境污染问题较为突出[11-12]。目前,城郊型村镇的生活污水治理多套用普通农村地区或城市的治理模式,针对该典型农村地区生活污水排放特征的研究也较为薄弱[3,13]。因此,本研究以北方地区黄河流域下的一个典型城郊型村镇——山西省晋城市巴公镇为研究对象,探讨了该镇区内集中收集的农村生活污水排入环境中时的水温、水量和水质特点,了解该城郊型村镇生活污水排放特征和污染负荷情况,补充该类典型农村地区生活污水治理的基础数据,从而帮助更科学的选择城郊型村镇污水治理工艺模式,推进后续农村生活污水治理项目。

-

山西省晋城市巴公镇位于山西省东南部,全镇辖38个行政村、2个社区,总面积112 km2,人口6.2×104人;地貌以山地丘陵为主,年平均气温约10 ℃,年降水量618.3 mm,四季分明,雨热同期;境内主要河道有巴公南河、巴公北河等8条[14]。巴公镇作为典型城郊型村镇,境内煤、铁资源丰富,社会经济发展和居民生活水平均较普通农村地区更高,居民住宅楼分布集中,地面硬质化比例较高,基础设施建设较为完善。另外,境内“改水、改厕、改污”工作同步进行中,自来水供应基本实现全覆盖,农户厕所改造和污水管道铺设工作还在持续推进,管道收集方式采用雨污合流制,目前建成区已有污水处理厂2座。

本研究依据巴公镇生活污水治理工作的推进情况,以巴公一村、二村、三村和四村的部分区域为研究对象,具体覆盖范围由北到南依次为巴原街、科工贸大街和南环街两侧的居民居住区(图1),居民产生的生活污水通过地埋式污水管道集中收集,统一汇入南环街东南侧排污口,经过简单的土壤渗滤处理后排入荒地。值得注意的是,由于研究区内持续进行的农户厕所改造和污水管道铺设工作,笔者探讨研究区排污特征主要分为3个阶段:1) 2021年10月—2022年7月,管道扩建前期,排污口主要收集了科工贸大街两侧的居民生活污水;2) 2022年8月—2022年11月,管道扩建后期,污水管道新接入南环街和巴原街两侧的居民生活污水,排污口污水水量增大;3)2022年12月—2023年3月,集中改厕后期,研究区内改厕率提高,排放污水中污染物浓度提高。

根据实地调研,截至2023年3月,巴公镇研究区总面积约0.88 km2,总人口约5 000人,研究区内除一般居民住宅楼外,还有商场1座、小型餐馆约60个、洗浴中心2个、住宿学校2所、医院1座以及若干其他商铺,根据其污水产生的特点,污水来源主要可分为普通居民生活用水、餐饮行业用水、洗浴中心用水和降水4种类型。其中,1)普通居民生活用水,包括一般居民生活用水、住校学生用水和普通商铺用水,污水收集方式分为2种:已完成厕所改造的农户,居民生活产生的厕所污水先收集至化粪池中沉淀发酵,上清液再与居民洗漱、洗浴和餐厨污水共同汇入污水管道;未完成厕所改造的农户,居民产生的生活污水只有灰水进入污水管道。2)餐饮行业用水,包括研究区内60个餐馆用水和2所学校食堂用水,产生污水首先经过隔油池初步处理,并过滤食物残渣后进入污水管道,排放量约50~80 m3·d−1。3)洗浴中心用水,指研究区内2个洗浴中心的用水,主要分为淋浴用水和浴池用水两方面,产生污水直接排入管道,排放量约5~15 m3·d−1。4)降水,主要集中在每年雨季6月—9月,直接汇入污水管道随居民生活污水共同排出。经过初步测算,巴公镇研究区在非雨季期间,排放生活污水水量约80%~90%来自普通居民生活用水,5%~10%来自餐饮行业用水,1%~5%来自洗浴中心用水。

-

采样点设置于研究区内南环街东南侧的排污口处,从2021年10月—2023年3月,持续一年半监测排污口水温、水量和水质的基本情况,监测频率为每月2~3次,具体采样日期避开降水天气,尽量降低非雨季期间降水对研究区污水排污特征的影响。水温检测采用一般的水温计测量,水量检测采用旋浆式流速仪结合管道污水断面面积进行估算,水质检测通过实地采样后带回实验室分析测定。

-

水质检测,选用聚丙烯无菌采样瓶采集水样,将水样于4 ℃的条件下低温保存,并于采样后的第2天进行水质检测。综合山西省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB 14/726-2019)和山西省《污水综合排放标准》(DB 14/1928-2019),研究选用TN、NH4+-N、TP、COD作为水质检测指标,TN采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定(HJ 636-2012),NH4+-N采用纳氏试剂分光光度法测定(HJ 535-2009),TP采用钼酸铵分光光度法测定(GB 11893-1989),COD采用重铬酸盐法测定(HJ 828-2017)。

-

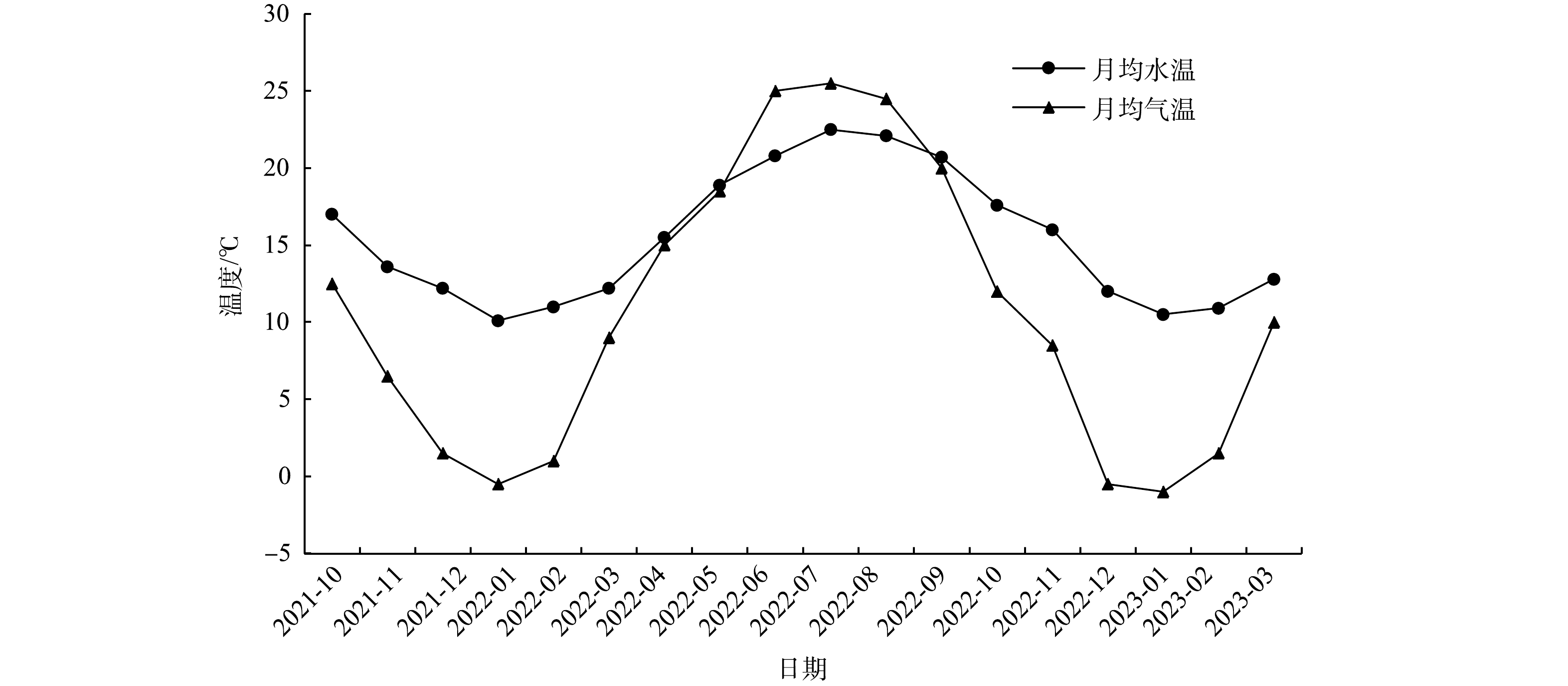

2021年10月—2023年3月,巴公镇研究区排放的污水月平均水温和月平均气温变化如图2所示。根据巴公镇月平均气温的变化情况,可将当地的四季时段划分为春季3—5月、夏季6—8月、秋季9—11月和冬季12月—翌年2月,其中2022年和2023年的1月份月平均气温(分别为-0.5和-1.0 ℃)最低,2022年8月份月平均气温(24.5 ℃)最高。同时,巴公镇研究区排放的生活污水水温与当地气温呈现相同的变化趋势,污水在冬季12月—翌年2月的平均温度较低,夏季6月—8月的平均温度较高,其中2022年和2023年1月的平均水温(分别为10.1和10.5 ℃)最低,2022年7月平均水温(22.5 ℃)最高。污水水温是研究农村生活污水排放特征的重要内容之一,其作为控制微生物生长代谢的重要参数,很大程度上影响了后续采取农村生活污水处理工艺的运行效果[15]。一般情况下污水处理中微生物反应的适宜水温在15~35 ℃[16],该范围内温度越高、微生物活性越高,处理效果越好,反之温度越低、处理效果越差,而当污水水温降至5 ℃以下,生物脱氮除磷效果基本丧失[17]。本研究中,巴公镇研究区排放的生活污水水温全年基本保持在10 ℃以上,且每年5月—10月期间,污水水温升至15~25 ℃,表明巴公镇研究区排放污水水温全年保持在较高水平[11],保证了农村生活污水处理中微生物的活性以及冬季低温条件下的城郊型村镇生活污水处理工艺的除污效果[18]。

巴公镇研究区排放污水水温的影响因素可以分为自然因素和人为因素两个方面。自然因素主要指环境气温对污水水温的影响,如图2所示,巴公镇区污水月平均水温和月平均气温随时间的变化趋势基本一致,双变量Pearson检验结果表明,研究区气温和产生的污水水温呈显著正相关关系(R=0.955,P<0.01),进一步回归表明,巴公镇研究区排放污水水温的变化速率约为环境温度变化速率的0.4倍,揭示了巴公镇研究区管道收集排放的污水水温与环境气温之间的变化关系。人为因素主要包括居民生活习惯和人为基础设施的影响,根据实地调研,巴公镇作为城郊型村镇,经济发展迅速,居民生活水平较高,供热基础设施建设较为完善,热水器使用普遍,因此冬季用水温度较高,使得产生的污水水温也较高[19];另外,巴公镇研究区生活污水采用的地埋式集中污水管道的收集方法,对污水也有很好的保温效果[20],使得巴公镇研究区排污口的生活污水在冬季也能基本保持在10 ℃以上。

-

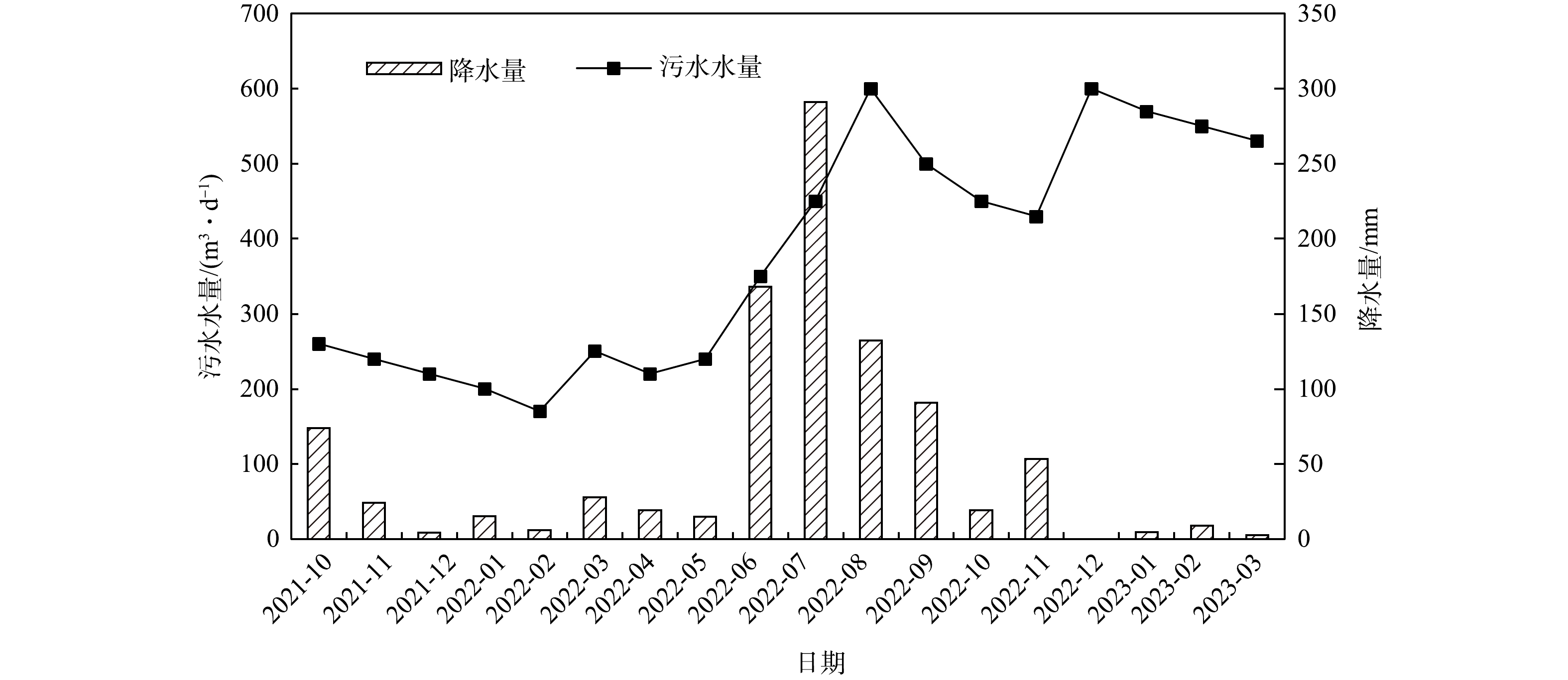

1)污水水量整体特征分析。2021年10月—2023年3月,巴公镇研究区污水排放量变化为150~600 m3·d−1,波动范围较大。由于受到2022年8月人为管道扩建和2022年12月农户集中改厕的影响,研究区污水水量特征分析分为3个时期进行探讨,分别为2021年10月—2022年7月管道扩建前期、2022年8月—2022年11月管道扩建后期和2022年12月—2023年3月集中改厕后期。图3为巴公镇研究区月均污水排放量和月总降水量的年变化图。2021年10月—2022年7月,污水管道扩建前,排放污水主要来自研究区内科工贸大街两侧的居民生活污水,污水排放量为150~500 m3·d−1,其中2021年10月—2022年2月受冬季居民用水习惯的影响,冬季气温下降、居民用水量减少[21-22],研究区污水水量呈现逐渐降低的趋势,2月份污水平均排放量只有150 m3·d−1左右,后续随气温回暖、污水水量逐渐回升;2022年3月的污水水量,对比2022年2月和4月呈现较为明显的升高趋势(水量提高了30~80 m3·d−1),根据实地调研记录,分析原因为疫情封控影响,研究区内采取停课、停工、停产的措施,所有农户居家隔离、不得外出,导致3月居民生活用水明显增加,污水排放量也呈现明显升高趋势[23];2022年6月开始,巴公镇研究区进入雨季,雨污合流的污水收集模式,使得降水成为雨季污水水量的主要影响因素[24],图3表明2022年6月和7月,研究区污水平均排放量随当月降水量迅速上升,从非雨季的200~300 m3·d−1升高至接近500 m3·d−1。2022年8月—2022年11月,管道扩建后,新进巴原街和南环街两侧的居民生活污水,使得污水排放量进一步提高,排除2022年8月和9月降水的主要影响,污水水量整体从管道扩建前的200~300 m3·d−1升高至管道扩建后的400~500 m3·d−1。2022年12月—2023年3月,集中改厕后,巴公镇研究区内改厕率提升,更多村户产生的黑水收入污水管道,水量进一步升高,非雨季污水水量提升至500 m3·d−1以上。以上研究结果表明,巴公镇研究区污水排放量的影响因素主要包括自然因素和人为因素两个方面,自然因素是指雨季降水使得研究区污水排放量明显升高[3,11];人为因素主要包括居民生活习惯、疫情管控、污水管道扩建和农户改厕的影响,其中污水管道建设和农户改厕作为巴公镇基础设施建设和污水治理工作的重要内容之一,仍在持续推进中,成为非雨季影响研究区污水排放量的主要因素。

根据前期调研,2021年10月—2022年7月,污水管道扩建前,巴公镇研究区覆盖约2 200人;2022年8月—2023年3月,污水管道扩建后,研究区覆盖人数提升至约5 000人。根据监测所得巴公镇研究区污水排放量数据,估算当地人均每日生活污水排放量,结果表明:雨季期间,巴公镇研究区内人均每日生活污水排放量约120~227 L·(人·d)−1;非雨季期间,巴公镇研究区内人均每日生活污水排放量约91~136 L·(人·d)−1。按照《城市排水工程规划规范》(GB 50318—2017),城镇生活污水排放系数为0.7~0.9,由于本研究区内地表硬化率高、污水收集设施较为完善,因此,一般取生活污水排放系数为0.8[3],从而计算得出巴公镇研究区非雨季人均每日用水量为113~170 L·(人·d)−1。对比普通农村地区,晋城市巴公镇下的来村非雨季人均每日生活污水排放量只有约41 L·(人·d)−1,隔壁山西省运城市下农村地区居民日用水量为60~100 L·(人·d)−1[25]。以上结果表明巴公镇研究区作为经济条件较好和居民生活水平较高的城郊型村镇,人均每日用水量和污水排放量均较普通农村地区水平更高。

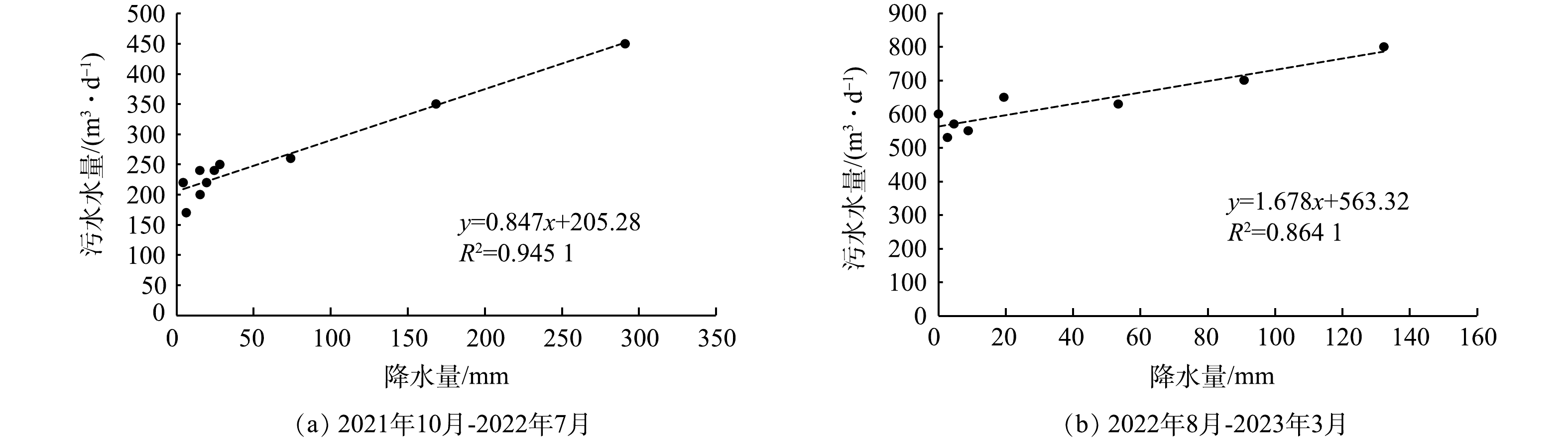

2)降水对污水水量的影响分析。巴公镇降水量主要集中在每年的夏季6—9月,雨热同期,2022年6月进入雨季,巴公镇研究区排放污水水量随降水的进行呈现明显上升趋势,污水排放量从非雨季的200~300 m3·d−1升高至雨季300~500 m3·d−1,提升近1倍。研究区内雨污合流的污水收集模式,使得污水排放量受到较为明显的气候影响,雨季期间随降雨量增大出现明显提升,旱季期间又恢复正常水平[11]。进一步探讨巴公镇研究区月降水量与管道污水排放量的关系,对管道扩建前2021年10月—2022年7月的污水水量和降水量进行相关性分析,结果表明相关系数为0.972(P<0.01),表明巴公镇研究区污水管道排放量与降水量呈显著正相关关系,且回归分析得出:月均污水水量=205.28+0.847×月总降水量(图4(a))。2022年8月—2023年3月,除降水量外,研究区污水排放量进一步受到污水管道扩建和农户集中改厕的明显影响,在2022年8月和2022年12月出现2个峰值,降水量与管道污水排放量之间的关系发生改变;综合2次基础设施建设的影响,进一步分析巴公镇研究区月降水量与管道污水排放量的关系,结果表明研究区月均污水水量依然与月总降水量的呈显著正相关关系(R=0.930,P<0.01),且回归分析得出:月均污水水量=563.32+1.678×月总降水量(图4(b)),表明随着污水管道扩建和改厕工作的推进、研究区污水水量随降水量的变化幅度增大。本研究结果初步揭示了巴公镇研究区内,合流制管道收集的污水排放量与当地降水量之间的关系,定量地说明降水对合流制污水管道排放量的影响,有助于更科学预测巴公镇研究区内管道排放的污水水量负荷,设置合适的污水处理工艺与处理规模。

-

1)污水污染物浓度整体特征分析。巴公镇研究区污水中污染物的浓度如表1所示,经过2021年10月—2023年3月一年半的水质检测分析,巴公镇研究区排放的污水中TN、NH4+-N、TP、耗氧有机污染物(以COD计)4项污染物的平均浓度分别为36.4、34.0、2.5和131.0 mg·L−1,且各项指标的波动幅度较大,变化范围均在5倍以上,COD值的波动范围甚至达到10倍以上。有研究表明,华北地区一般农户产生污水的水质情况为:NH4+-N浓度20.0~90.0 mg·L−1,TP浓度2.0~6.5 mg·L−1,COD值为200.0~450.0 mg·L−1[26],城市生活污水处理厂的进水浓度更是达到了NH4+-N浓度20.0~146.0 mg·L−1,TP浓度2.6~24.2 mg·L−1,COD值100.0~1 570.0 mg·L−1[4],对比本研究结果,巴公镇研究区污水中各项污染物浓度均处于较低水平。分析原因,一般情况下农村生活污水中NH4+-N浓度代表了人畜排泄物的情况,NH4+-N浓度越高、污水中黑水占比越高[27],然而本研究中,截至2023年3月巴公镇研究区的改厕率仅为50%左右,许多村民依然使用旱厕,导致污水管道中黑水收集较少,因此污水中TN和NH4+-N浓度较低;污水中的P主要来源于日常用水中洗涤剂的使用,特别是厨房洗碗水和洗衣用水[28],本研究中TP的浓度为0.7~4.4 mg·L−1,说明巴公镇研究区内居民对于洗涤剂的使用量较低;生活污水中耗氧有机污染物主要来源依次为厕所黑水和厨房用水两方面[29],因此,研究区较低的改厕率也影响了污水中的COD值;另外,巴公镇研究区采用的雨污合流的污水管道收集模式,以及仍在不断推进的改厕工作,使得本研究中TN、NH4+-N、TP、COD 4项污染物浓度波动范围较大。

图5为巴公镇研究区排放污水中TN、NH4+-N、TP、COD 4项污染物浓度随时间的变化情况。2021年10月—2023年3月分为管道扩建前、管道扩建后和集中改厕后3个时期。2021年10月—2022年7月,管道扩建前,研究区污水中4种污染物浓度整体均呈逐渐降低的趋势,其中2021年10月—2022年5月非雨季期间,污染物浓度最高的时期为2021年10月—2021年12月,TN和NH4+-N浓度保持在40.0~50.0 mg·L−1,TP浓度和COD值达到3.6 mg·L−1和171.9 mg·L−1,后续除2022年3月外,4项污染物浓度均呈现逐渐降低的趋势;经过实地调研,2022年3月由于疫情影响,巴公镇研究区实施全员封控、不得外出的措施,导致期间居民生活用水量明显提高,加上排放污水中黑水的比例增加,使得污水中污染物浓度整体有所回升[23];雨季2022年6月—7月,TN、NH4+-N、TP、COD 4项污染物浓度受降水影响,继续呈现逐渐降低的趋势,管道扩建之前,巴公镇研究区非雨季污水的污染物浓度为TN 28.8~47.3 mg·L−1、NH4+-N 24.7~45.2 mg·L−1、TP 1.6~3.6 mg·L−1和COD 93.5~171.9 mg·L−1,整体均高于雨季污水的污染物浓度TN(25.0~29.0 mg·L−1)、NH4+-N(23.6~25.5 mg·L−1)、TP(1.9~2.2 mg·L−1)和COD(67.0~91.0 mg·L−1),这与袁晓燕等[3]和陈雪峰等[30]的研究结果一致,雨热同期导致雨季期间居民生活用水增加,以及大量降雨汇入管道对污水产生的稀释作用,使得雨季污水中污染物浓度普遍低于非雨季[31]。

2022年8月—11月,管道扩建后,新进改厕率较低的生活污水,以及雨季降水的影响,使得TN、NH4+-N、TP、COD 4项污染物浓度进一步降低,直至10—11月,随着雨季结束,污水中污染物浓度开始缓慢回升。2022年12月—2023年3月,集中改厕后,由于收集的居民生活污水中,黑水占比进一步增加,导致巴公镇研究区管道排放的污水中TN、NH4+-N和COD值明显提高,进一步证明居民生活污水中TN、NH4+-N和耗氧有机污染物(以COD计)主要来源于厕所黑水[27,29]。以上研究结果表明,居民生活习惯、疫情管控、自然降水、管道扩建以及农户改厕均在一定程度上影响巴公镇研究区排放的污水污染物浓度,其中人为的农户集中改厕工作是影响研究区污水水质的主要因素,其作为巴公镇污水治理工作的重要内容之一,目前仍在持续推进中。

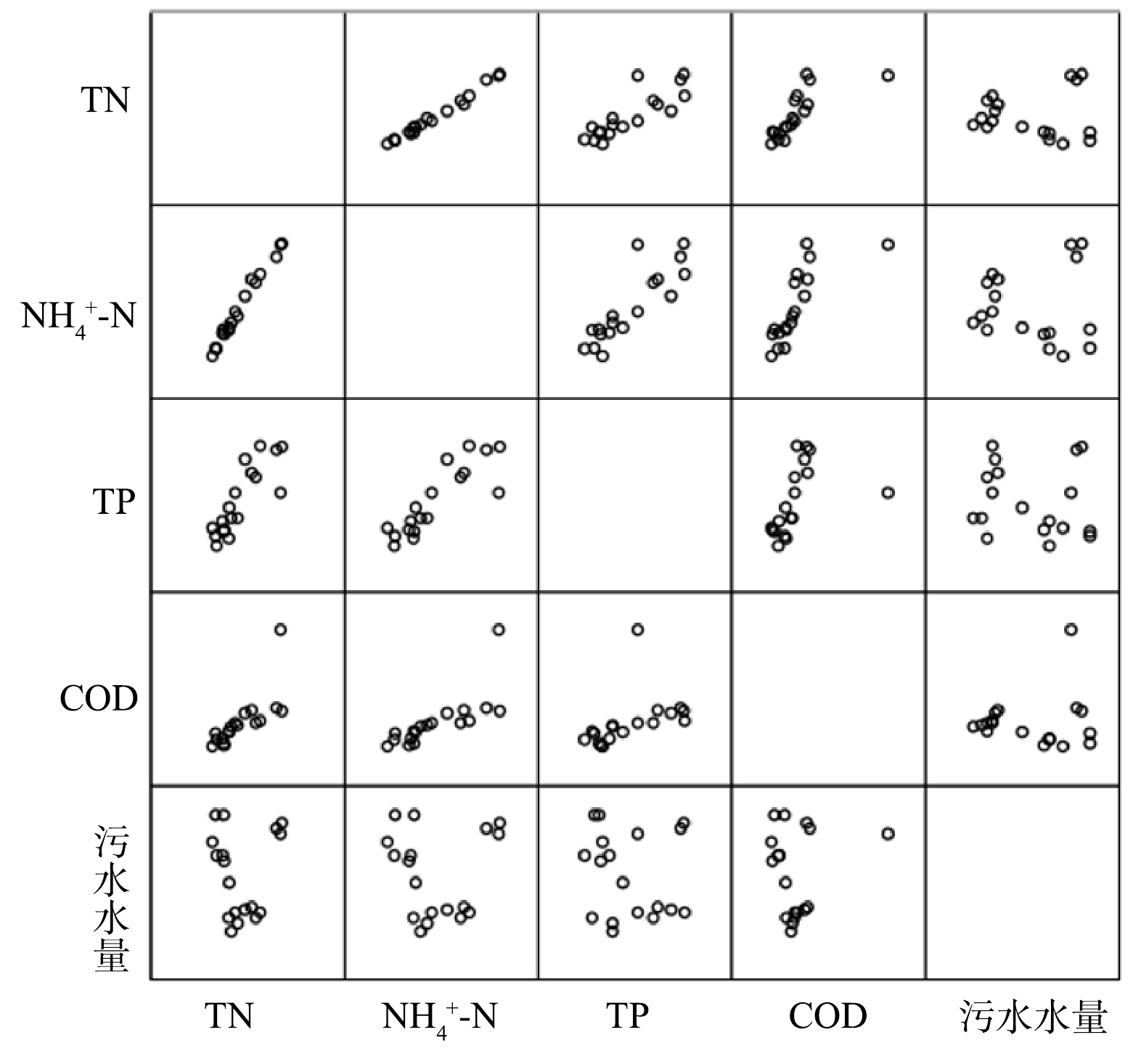

2)污水水质和水量的相关性分析。研究进一步将巴公镇研究区管道排放的污水水量和TN、NH4+-N、TP、COD 4项污染物浓度进行相关性分析,结果如表2和图6所示。在巴公镇研究区排放的生活污水中,TN、NH4+-N和COD值之间均呈显著正相关关系(P<0.01),其中TN与NH4+-N的相关性最强(R=0.993,P<0.01),说明污水中3种污染物浓度总是具有相同的变化趋势,共同升高或共同降低。这是由于生活污水中TN、NH4+-N和耗氧有机污染物(以COD计)的主要来源均为厕所用水[27,29],使得污染物浓度随着污水中黑水的占比发生相同的变化趋势,这与陈茂霞等[11]的研究结果一致;TP浓度与COD值的相关性并不显著,与TN和NH4+-N浓度之间呈显著正相关关系(P<0.01),浓度变化趋势相似。本研究中,巴公镇研究区排放的污水水量与TN、NH4+-N、TP和COD值之间的相关关系均不显著,这与彭绪亚等[6]的研究结果不同。一般情况下污水水量与污染物浓度之间具有负相关关系,污水产生越多、污染物浓度越低,而巴公镇研究区排放污水水量与污染物浓度的相关性并不显著,分析原因可能为,人为的管道扩建和农户改厕工作作为研究区污水水质和水量的主要影响因素,在研究期间持续的推进,打乱了两者之间的变化关系。以上研究结果表明,巴公镇研究区排放的生活污水中,污染物浓度受污水来源等因素的影响,TN、NH4+-N、TP和COD 4项污染物之间具有较强的相关性,变化趋势相近,而水量与水质浓度之间相关关系并不显著。

-

目前,我国常用农村生活污水处理工艺主要分为生物处理技术、生态处理技术和组合处理技术3种[32],生物处理技术指在好氧或厌氧条件下主要通过微生物对污水中的氮、磷和有机物进行降解吸收,常用工艺包括厌氧-好氧法、生物接触氧化法、间歇式活性污泥法、膜生物反应器等[26],此类工艺通常占地面积较小、出水水质较好,但抗冲击能力一般、建设和运行费用较高;生态处理技术指通过植物、动物、微生物和土壤(填料)等因素协同作用,过滤、分解和吸收污水中的污染物,常用工艺包括化粪池、净化沼气池、稳定塘、生态滤池、人工湿地、土壤渗滤系统等[33],此类工艺对污水的抗冲击能力较高、建设和运行费用较低,但通常占地面积较大、出水水质不太稳定;组合处理技术指将生物和生态处理技术进行工艺组合,以提高处理污水能力,其中生物+生态处理技术模式使用最多[32]。另外,我国对于农村生活污水的回用研究越发重视,2018年发布《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》中鼓励采用生态处理工艺、加强污水回收利用,生活污水中氮、磷元素可作为肥料用于农田灌溉[34]。因此,探讨农村生活污水的治理,需要综合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)的一级A标准和《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021),将污水的达标排放和资源化回用进行结合,尽量减少资源浪费。

本研究中,巴公镇作为典型城郊型村镇,研究区排放的污水水温全年保持在10 ℃以上,非雨季人均每日生活污水排放量约91~136 L·(人·d)−1,较普通农村地区农户用水量更大,研究区生活污水总排放量为150~600 m3·d−1,污染物浓度为TN(10.6~60.1 mg·L−1)、NH4+-N(10.0~56.5 mg·L−1)、TP(0.7~4.4 mg·L−1)和COD(39.0~469.0 mg·L−1),境内采取的合流制污水管道收集模式以及尚未完成的管道扩建和农户改厕工作,使得巴公镇研究区产生的总污水水量较普通农村地区水平更高,而污染物浓度整体较普通农村地区更低,可生化性一般,且整体水量水质变化范围较大。因此,巴公镇研究区的生活污水处理适用于单一生态或生物与生态相结合的处理技术,需要选择对于污水水量和水质波动的抗冲击能力较强、占地面积较小以及建设运营成本较低的污水集中处理工艺;另外,根据研究区附近农田的灌溉需求,可以将农村生活污水的资源化回用纳入污水治理规划中,降低对处理工艺出水水质的要求。综上所述,根据我国常用的生活污水处理技术特点,巴公镇研究区的生活污水治理可以比选采用组合工艺:生物接触氧化法+人工湿地/土壤渗滤系统、厌氧-好氧法+人工湿地/土壤渗滤系统、化粪池+生物滤池/稳定塘+农田回灌等。

-

2021年10月—2023年3月,本研究以北方地区黄河流域下的一个典型城郊型村镇——山西省晋城市巴公镇为研究区域,探讨该城郊型村镇内以管道收集农村生活污水排入环境中时水温、水量和水质特点,主要得出以下几项结论。

1)巴公镇研究区排放的生活污水水温全年基本保持在10 ℃以上,且每年5月—10月期间,污水水温升至15~25 ℃,保证了农村生活污水处理中微生物的活性以及冬季低温条件下的城郊型村镇生活污水处理工艺的除污效果;研究区气温和污水水温呈显著正相关关系(R=0.955,P<0.01),水温的变化速率约为环境气温变化速率的0.4倍。

2)巴公镇研究区内非雨季人均每日用水量和人均每日生活污水排放量分别为113~170 L·(人·d)−1和91~136 L·(人·d)−1,作为经济条件较好和居民生活水平较高的城郊型村镇,人均每日用水量和污水排放量均较普通农村地区更高;研究区污水总排放量变化范围为150~600 m3·d−1,主要受雨季降水、居民生活习惯、疫情管控、污水管道扩建和农户改厕的影响,其中月均污水水量与月总降水量呈显著正相关关系(P<0.01)。

3)巴公镇研究区产生的污水中TN、NH4+-N、TP、COD 4项污染物的平均浓度分别为36.4、34.0、2.5和131.0 mg·L−1,整体较普通农村地区水平更低,可生化性一般且波动范围较大;研究期间,人为的农户集中改厕工作是影响巴公镇研究区污水污染物浓度的主要因素;污染物浓度受污水来源等因素的影响,TN、NH4+-N、TP和COD 4项浓度之间具有较强的相关性,变化趋势相近,而水量与水质之间相关关系并不显著。

4)巴公镇作为典型城郊型村镇,根据其生活污水的排放特征,分析该地区适用于单一生态或生物与生态相结合的处理技术,需要选择对污水水量和水质波动的抗负荷能力较强、占地面积较小以及建设运营成本较低的污水集中处理工艺,如生物接触氧化法+人工湿地/土壤渗滤系统、厌氧-好氧法+人工湿地/土壤渗滤系统、化粪池+生物滤池/稳定塘+农田回灌等。

北方地区典型城郊型村镇生活污水排放特征

Discharge characteristic of rural domestic sewage in typical northern suburban village

-

摘要: 近年来,随着城镇化的快速发展,城郊型村镇作为一类典型的农村地区,由于较普通农村地区发展更加迅速、人口分布更加集中、产业类型更加多样,正面临日益严重的环境问题,逐渐成为农村污水治理研究的重点。本研究区以北方地区黄河流域下的一个典型城郊型村镇为研究对象,探讨研究区农村生活污水的排污特征,补充该类典型农村地区生活污水治理的基础数据,帮助更科学的开展城郊型村镇污水治理工作。结果表明,研究区排放的生活污水水温全年基本保持在10 ℃以上,非雨季人均每日生活污水排放量为91~136 L·(人·d)−1,污水总排放量为150~600 m3·d−1,TN、NH4+-N、TP、COD 4项污染物的平均浓度分别为36.4、34.0、2.5和131.0 mg·L−1,其作为城郊型村镇具有产生污水水量较大、污染物浓度较低且波动范围较广的特点,适用于单一生态或生物与生态相结合的生活污水处理技术。Abstract: In recent years, with the rapid urbanization, suburban villages, as a kind of typical rural area, are facing increasingly serious environmental problems due to their faster economic development, more concentrated population and diversified industries than traditional rural regions. Suburban villages have gradually become the key points of rural sewage treatment. The research was carried out in a typical suburban village under the Yellow River Basin, and investigate the quality characteristics and the discharge dynamics of domestic sewage. Our study supplements the basic data of domestic sewage treatment in such typical rural areas, and helps to carry out sewage treatment in suburban villages more scientifically. The results show that the temperature of domestic sewage of study area is basically kept above 10 ℃ throughout the year; the daily discharge per capita is 91~136 L·cap−1·d−1 in non rainy season; the total sewage discharge varies from 150~600 m3·d−1; the average levels of the TN, NH4+-N, TP and COD are 36.4, 34.0, 2.5 and 131.0 mg·L−1, respectively. In summary, the domestic sewage of suburban village has the characteristics of large sewage volume, low pollutant concentration and wide fluctuation range. So it is suitable for eco-treatment technology or the combination of biological and ecological domestic sewage treatment technology.

-

Key words:

- suburban villages /

- rural domestic sewage /

- discharge characteristic

-

自改革开放以来,我国通过地方政府引导市场经济力量,积极推动城市化建设,并将城市化引为经济社会发展的重要“引擎”,成果斐然。然而,随着城市化进程的加快,大量人口涌入城市,城市土地迅速扩张,引发了公共资源不足、住地面积紧张、交通堵塞及环境恶化等问题。由此,我国城市现代化发展的积极态势,正被城市规模扩张而带来的一系列负面影响所制约,尤其是城市内部生态环境质量不断遭受到由城市规模不断扩大所带来的固体废物的损害[1]。我国生态环境建设呈阶段性特征,前期建设的大气、水污染防治治理目标正处于较为稳定的实现过程中,因而,现阶段我国具备了针对于城市固体废物治理专项方案的实施环境及先行经验[2]。国务院办公厅依据国外“无废城市”建设实施经验,于2018年发布的《“无废城市”建设试点工作方案》 (下文简称为《工作方案》) 正是基于本国国情所开展的针对于固体废物而进行治理的专项活动计划,旨在运用为期两年的试点推进各城市开展建设“无废城市”模式,从而最大限度的减少固体废物的环境影响,实现“无废社会”的高质量、高水准社会建设模式[3]与现代化城市管理理念,最终形成中国独特的绿色循环经济体系[4]。

生态环境部在2018年12月29日开展第一轮“无废城市”试点建设,选取“11+5”个城市及地区为试点对象,成绩斐然。期间,通过成立专栏、持续报道等方式,以首轮试点区域的顶层设计、地方宣教、体系特色、亮点模式等具体实施经验为依托,聚焦于国内现存的固体废物治理困境及亟待改善的城市现代化治理现状,于2022年4月24日公布“十四五”时期“无废城市”建设名单,推动共计113个地级及以上城市与自治州开展第二轮“无废城市”试点建设任务[5]。显然,“无废城市”建设成为城市绿色发展与文明建设的新旗帜[6]。城市规模的扩大与“无废城市”建设的勃兴成为影响以城市为单位的固体废物长效治理的重要因素。由此,城市现代化发展所带来的影响与“无废城市”建设之间的耦合性便有了值得讨论研究的空间。本研究以福建省各地级市为研究对象,在测度“无废城市”建设水平的基础之上,通过构建系统GMM估计与双门槛面板模型研究“无废城市”建设的动态相依性、城市规模对“无废城市”建设水平的影响及基于“无废城市”建设的最佳城市规模,以期丰富“无废城市”建设理论及实践探索。

1. 文献述评

1.1 我国“无废城市”建设评价研究

自2018年年底,由杜祥琬院士提出引入“无废城市”概念,并成功进行本土化构建内涵,从侧重于妥善处理固体垃圾、提倡废物减量化与资源化转移到以生态文明建设为重点核心,致力于提升固体废物的源头控量、末端处置技术水平及固体废物的资源化循环利用水平上,意味着逐渐重视固废废弃物产生的环境效益、经济效益和社会效益。相应地,国内学界的研究趋向多元化,从研究“无废城市”建设内涵[7]、早期固体废物管理政策的基本逻辑[8]、国外先进经验[9]等角度,转变为通过跨学科理论研究[10]、相关细分领域现状研究[11]、国外先行建设研究[12]等多角度、跨学科的方式探求“无废城市”建设优化路径。

具体地,在探求优化“无废城市”建设水平的研究中,构建指标体系进行科学评价的模式是较为普遍的一种路径。早在2013年ZAMAN[13]便试图建立“零废物指数”工具,通过统一的绩效评估方法,发现地区“无废城市”建设存在的薄弱处。在国内,“无废城市”建设评价研究也逐渐增多。如赵曦等[14]以固体废物综合处理产业园为研究对象,以便从中管窥“无废城市”建设水平,发现华南地区固体废物综合处理产业园建设水平总体呈良好态势,提出强工业城市应重点搭建绿色制造体系,推进工业绿色化生产、坚持绿色节能理念等建议;温湖炜等[15]构建了中国省域“无废城市”建设评价体系,结果表明国内建设水平呈东、中、西逐减趋势,在时间上东部区域呈下滑趋势,而中、西部地区总体呈倒“U”型趋势特征,提出因地制宜制定环境规制等政策建议;邹权等[16]和滕婧杰[17]等分别针对全国范围内的城市和浙江省内市域范围分别构建“无废城市”建设水平评价指标体系,实现了对“无废城市”建设水平的科学性量化指标体系,有助于识别各地方“无废城市”建设成效的优势及短板,及时优化城市建设路径并可用于量化横向比较不同城市之间的建设成效。

1.2 城市规模与“无废城市”建设研究

在“无废城市”建设研究中,城市规模是一个不可忽视的重要因素。城市规模是指在城市空间内集聚的人口、资源、经济商品等元素的集合,主要包含了城市的经济规模、人口规模、空间规模等必要组成部分[18]。这其中,人口集聚是城市规模最重要的影响因素,城市本质上是人口集聚的产物,城市空间规模与经济规模的增长很大程度上依赖于人口的不断集聚所来的多元资源禀赋,而空间规模与经济规模不断增长又将提升城市的吸引力并提升城市人口规模。然而,城市规模过大会产生资源环境承载压力过大、公共服务供需矛盾、社会治安问题等一系列影响,城市规模过小则无法形成良好的经济规模、人口规模、空间规模的正向耦合机制。早在1972年MIRRLEES[19]便通过社会福利函数来对最佳城市规模进行了判别,此后城市经济学领域对于最佳城市规模的研究逐渐热门。我国学者也对于最佳城市规模进行了研究,在早期的研究中往往简单利用各类量化模型探讨最佳城市规模,但研究结果之间差异明显[20-22]。随着学界研究的逐渐深入,开始普遍认为单纯的研究最佳城市规模无法立体化解决社会问题或是提出准确的指导建议,因此学者多将最佳城市规模的测量置于某种视角之上以此来解释双方耦合关系的同时提出思考与建议[23-25]。现有的研究为城市规模与“无废城市”的理论与方法研究提供了思路。

全球城市化的不断推进衍生出一系列生态环境问题,学者开始探讨城市规模与生态环境的关系。郭力[26]通过Au-Henderson模型,探讨城市生态系统与城市规模的关系,发现在经济与生态层面上仍有城市规模的“倒U型”曲线成立,城市规模的生态最优值为750×104人,且产业结构升级、市场潜能扩大均能够显著改善城市生态系统。许抄军[27]通过构建城市规模-环境质量理论模型,对我国城市面板数据进行分析,结果发现城市规模与环境质量呈现正N形曲线特征,N形曲线两转折点所对应的城市规模分别为260×104人和930×104人。李佳佳等[1]通过实证研究发现城镇化水平与生态效率呈非对称U型关系,且东、中、西各区域差异明显,同时也发现产业结构、环境政策和技术水平都对生态效率有显著影响。

“无废城市”的建设本质上是对于城市生态系统之中的固体废物治理能力的系统性升级,进而演变出一种适应地方特点的现代化管理模式[7]。我国城市规模的迅猛扩张对城市生态环境、城市生态承载力产生了巨大压力,将对“无废城市”建设这一全新命题产生怎样的影响亟待解决。现有文献尚未理清城市规模与“无废城市”建设水平之间的关系,也未探讨在“无废城市”建设下最佳的城市规模。因此,本研究试图探讨福建省城市规模对“无废城市”建设产生的影响,并从“无废城市”建设的角度探寻最佳的城市规模,依据实证结果提出相关政策建议,为“无废城市”建设的优化路径提供参考。

2. 模型设定

2.1 “无废城市”建设水平评价指标体系的建立

本研究基于生态环境部公布的《“无废城市”建设试点工作方案》[2]及“无废指数”[16],参考现有关于“无废城市”建设水平的评价指标体系研究及最新标准评价体系,综合考虑固体废物污染环境防治的实践性及数据的可得性、科学性,从固体废物源头治理、固体废物资源化利用、固体废物最终处置、社会保障能力等四个子系统维度出发,聚焦建设过程之中的工业、农业、生活等领域的重点类别的固体废物的产生、回收、处置等环节,构建包含拥有工业固体废物、危险废物、农业废物和生活垃圾等四大固体废物类别的福建省“无废城市”建设水平评价指标体系。具体见表1。

表 1 “无废城市”建设水平评价指标体系Table 1. Evaluation index system of construction level of “Zero-Waste City”准则层 要素层 指标层 指标定义 属性 无废城市建设系统 固体废物源头减量 工业固体废物产生强度 工业固体废物产量/工业增加值 负 危险废物产生强度 危险废物产量/第二产业增加值 负 生活垃圾产生强度 人均生活垃圾清运量 负 固体废物资源化利用 工业固体废物综合利用率 工业固体废物综合利用量/产生量 正 危险废物综合利用率 危险废物综合利用量/产生量 正 农业废物综合利用率 秸秆综合利用量/秸秆产生量 正 工业污染治理水平 工业污染治理投资额 正 固体废物最终处置 生活垃圾最终处置水平 生活垃圾无害化处理率 正 医疗废物最终处置水平 医疗废物无害化处置率 正 工业固体废物最终处置水平 工业固体废物处置率 正 危险废物最终处置水平 危险废物处置率 正 社会保障能力 环卫能力保障水平 市容环卫专用车辆设备总数 正 卫生基础设施保障水平 每万人拥有厕所数 正 创新能力保障水平 专利授权量 正 民生承载力保障水平 人均生活垃圾无害化处理能力 正 其中,“属性”一栏所对应的为指标定义所反映的给予“无废城市”建设正面或负面影响的指标特征,即属性为负的应当是越低越有助于“无废城市”的相关建设推进,反之亦然。“无废城市”建设指标体系 (2021年版) 共发布有5项要素层和60项指标,其中24项指标为必选指标。本研究依托若干官方文件构建福建省“无废城市”建设水平评价指标体系,在指标上均选取必选指标,在数量上则有所取舍。这是因为,一方面评价指标过多会导致指标间的相关性上升,所反映出的内容可能存在一定交叉,进而影响研究准确性与科学性;另一方面,必选指标之中部分数据缺失严重,如绿色建筑占新建建筑比率、处置固体废物环境污染刑事案件立案率等,无法纳入评价体系中。此外,由于现阶段国内缺乏相对应的描述性专业量表和专业的第三方团队,而国外的相关量表由于国情不同,各自差异较大,直接拿来难免“水土不服”,为避免主观上所导致的统计调查的不科学性,故本研究并未引入群众获得感这一要素层级。

为检验该评价指标体系中各指标间的互斥性和分离性,本研究采取Spearman相关系数法来分析评价体系中各子系统指标之间的相关性。Spearman相关系数法相较于传统的卡方检验而言,其内涵上更具有科学性,相较于Pearson相关系数和Kendall’s tau-b相关系数而言,其适用范围更广泛,尤其在无法判明数据本身是否符合曲线关系及趋势时,选取Spearman相关系数法更为合理。基于相关原理,在无需标准化处理的情况得到相关指标检验结果,限于篇幅有限,本研究仅展示固体废物最终处置子系统中各指标相关性,具体见表2。

表 2 固体废物最终处置系统各指标Spearman相关系数Table 2. Spearman correlation coefficient of each index of solid waste final disposal system指标 生活垃圾最终处置水平 医疗废物最终处置水平 工业固体废物最终处置水平 工业危险废物最终处置水平 生活垃圾最终处置水平 1.000 0.116** 0.023 −0.18 医疗废物最终处置水平 0.116** 1.000 −0.169* −0.014 工业固体废物最终处置水平 0.023 −0.169* 1.000 −0.124** 工业危险废物最终处置水平 −0.18 −0.014 −0.124** 1.000 注:**、*分别表示在5%、10%水平下显著。 根据Spearman相关系数基本原理,当指标间呈显著关系时,指标相关系数在0.0~0.2时表示极弱相关或无相关,而通常情况下相关系数在0.4以上才会考虑指标间存在相关性。因此构建的评教指标模型中各子系统指标间不存有相关性,各指标间具有明显的互斥性和分离性,意味着评价指标体系是科学、合理的。

2.2 “无废城市”建设水平评价方法及步骤

本研究运用熵权-TOPSIS法来综合评价福建省市域“无废城市”建设水平。这是因为,传统TOPSIS属于多目标决策的流行性研究方法,且具有简洁、科学、结果合理等优势,而熵权TOPSIS则是一种基于传统TOPSIS的基础之上加以改进而成的综合评价方法[28]。该方法首先对指标进行熵值法以便确定各个指标的权重,之后再进行传统TOPSIS法利用优劣势解法以确定评价对象的分值及排序,如此不仅具有传统TOPSIS上的优点,还兼顾了赋权的客观性与科学性[29]。熵权-TOPSIS法在形成决策矩阵后,后续一般包含标准化处理、熵值确权、TOPSIS评价等步骤。

1) 标准化处理。本研究所选取的指标之间存在量纲上的差异,因此需要进行标准化处理。

stringUtils.convertMath(!{formula.content}) (1) stringUtils.convertMath(!{formula.content}) (2) 式中:

kij Kij max(kij) min(kij) 2) 熵值法确权。熵值法作为赋权方法,其优点在于可以较为客观真实的反映出指标数据之中的隐藏信息,通过指标离散程度的量化来提高其分辨率,避免数据差异过小而导致的选择性偏差。

stringUtils.convertMath(!{formula.content}) (3) stringUtils.convertMath(!{formula.content}) (4) 式中:

δi εi 3) TOPSIS评价。TOPSIS评价计算每个决策矩阵的最优解、最劣解之间的距离,从而获得理想的指标参数。首先,根据所得熵值

ϵi i j Mij M ℃i stringUtils.convertMath(!{formula.content}) (5) stringUtils.convertMath(!{formula.content}) (6) stringUtils.convertMath(!{formula.content}) (7) 2.3 城市规模影响“无废城市”建设的实证模型

根据HOLDREN的观点[30],人类活动影响生态环境变化的因素主要有人口、富裕程度及技术水平,其在此基础上构建了IPAT模型,而该模型也为分析环境影响的决定性因素提供了重要理论基础。而后DIETZ提出改进[31],在各因素关系上引入随机变量衍生为环境影响随机模型。

stringUtils.convertMath(!{formula.content}) (8) 式中:

P A T a b d e 本研究参考李佳佳等[1]的研究思路,在IPAT基础模型公式上进行扩张与转换,一是用“无废城市”建设水平

CZ P stringUtils.convertMath(!{formula.content}) (9) 式中:

i t (CZ)it i t (US)it μ0 (CZ)it−1 μ1 ωit i t μ2 μi μt ϕit 为捕捉福建省市域“无废城市”建设的动态相依性及连续性,同时为确保实证研究的科学性,本研究依据“生态环境建设目标”及《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》,将2011年划为断点进而分离为2个子样本进行后续研究。

由于本研究所选取的计量模型为动态面板模型,若采用常规的随机效应或固定效应进行普通最小二乘估计,可能会导致模型估计系统存在有偏性和非一致性。为了解决上述问题,需要通过差分来消除模型固定效应所带来的未知影响,而这又不可避免的导致动态面板偏差的出现,进而无法得到一致性估计。因此,需要采取GMM估计对动态面板模型进行参数估计。GMM估计具体方法分别为差分GMM和系统GMM,其中差分GMM估计中如果自变量随机游走,过多的工具变量之间完全不相关,将会导致出现弱工具变量问题,而系统GMM不仅可以提高计量模型估计的效率,又可以解决弱工具变量问题,比差分GMM估计方法更有效。值得注意的是,系统GMM中的工具变量均是有效的,且随机误差项不存在序列相关。因此,本研究选取系统GMM估计方法对动态面板数据进行参数估计。

2.4 基于内生性分类的双门槛效应计量模型

由于区域的差异性,城市规模对“无废城市”建设水平的影响并不一致[32]。为科学合理的划分城市规模层级,本研究引入Hansen门槛面板模型,该模型依托于客观数据的自身差异对城市规模进行划分,避免了主观划分所产生的数据偏差。根据门槛研究的定义,对于数据进行层次划分的方法一般是通过分组检验或是交叉项检验完成的,分组检验通过查阅资料、分析现状、得出结果来设置分割点,过于依赖主观经验,而交叉项检验受限于数据形式的不确定性,在无法得知数据形式的基础上不能对数据轻易做出判断,且分组检验与交叉项检验均不能对门槛效应的显著性进行科学检验[33]。而Hansen双门槛模型不仅可以克服单门槛模型的不充分性,而且在较为精准的确定数据门槛的同时还能完成显著性检验[34]。因此,本研究选用双门槛模型进行进一步分析,试图捕捉到双门槛值

γ1 γ2 stringUtils.convertMath(!{formula.content}) (10) stringUtils.convertMath(!{formula.content}) (11) stringUtils.convertMath(!{formula.content}) (12) 式中:城市规模

USit γ1 γ2 ϑ 2.5 实证模型量化指标的选取

以上实证模型包含两类关键性变量,即“无废城市”建设水平与城市规模。其中,“无废城市”建设水平由前文所构建评价指标体系及熵权TOPSIS计算后得到。城市规模一般涵盖了人口规模、空间规模 (土地规模) 及经济规模,国内外专家学者大多数认为人口规模是城市规模的关键自变量,能较为直观的反映空间规模 (城市规模) 及经济规模[23]。城市人口规模表示生活于城市中的实际人口数量而非户籍人口数量,参考杨晓军、尚海洋等研究选取城市常住人口对数作为衡量城市规模的指标[35-36]。控制变量包含有其它影响“无废城市”建设水平的变量,有“无废城市”建设的动态滞后项、富裕程度、技术水平、产业结构等。其中,富裕程度衡量了城市内居民整体经济收入水平,参考许金菁研究选取城市人均GDP对数表示[37];产业结构衡量城市第一、二、三产业之间比重关系,参考孙豪和曹肖烨研究选取城市第二产业增加值占GDP比重表示[38];技术水平则选取单位地区生产总值电耗对数表示,根据中经网及国家统计局认定,单位地区生产总值电耗是用以反映地区经济发展与城市用电之间的关系并衡量地区总体技术水平高低的指标,即单位GDP电耗越大,说明技术水平越低[39]。

3. 福建省“无废城市”建设与城市规模的关系探讨

3.1 福建省“无废城市”建设水平评价

本研究数据来源于2001—2019年间的《福建省统计年鉴》《中国城市统计年鉴》及福建省各地方统计年鉴。根据所构建的评价指标体系及熵权TOPSIS相关公式,求出福建省2001—2019年地级及以上城市的“无废城市”建设水平的综合评分,其中典型年份评分见表3、市域综合得分及区域综合得分见图1与图2。

表 3 福建省“无废城市”建设水平主要年份得分Table 3. Main year scores of “Zero-Waste City” construction level in Fujian Province地区 城市 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 均值 闽南 厦门市 0.102 0.122 0.174 0.190 0.208 0.244 0.283 0.188 泉州市 0.028 0.095 0.154 0.188 0.184 0.231 0.296 0.164 漳州市 0.026 0.088 0.127 0.148 0.179 0.213 0.258 0.141 闽中 福州市 0.084 0.108 0.112 0.138 0.161 0.188 0.272 0.148 莆田市 0.034 0.034 0.048 0.041 0.066 0.086 0.124 0.064 闽西 龙岩市 0.092 0.084 0.058 0.070 0.072 0.206 0.254 0.118 三明市 0.038 0.078 0.060 0.074 0.042 0.068 0.059 0.061 闽北 南平市 0.017 0.024 0.036 0.021 0.046 0.058 0.081 0.041 闽东 宁德市 0.114 0.106 0.082 0.068 0.076 0.088 0.154 0.091 由表3、图1、图2可知,省内市域“无废城市”建设水平差异明显,个别市域的“无废城市”建设趋势不容乐观,亟待改善。就省内整体而言,总体得分呈现出由闽南向闽中,闽中向闽东、闽西、闽北逐渐递减的发散型趋势。剖析福建省“无废城市”建设水平的现状,其市域层面的差异本研究认为主要是由经济活动所带来的直接或间接的影响,我国的“无废城市”建设所希求的治理成效一般需要基于地区经济发展的支撑。而现阶段学界针对于固体废物防治问题的论述也无疑证实了这一点,国际上一般认为经济活动会对固体废物的产生造成直接性的影响,但相应地,经济方面的高收益以及固体废物的产生会倒逼城市管理者开展固体废物无害化、资源化的活动从而提升城市的固体废物治理水平[40]。而在国内环境下,不均衡的外部条件、资源禀赋的区域异质性差异会造成地区间的经济发展以及资源环境承载能力的不协调,这也必然导致“无废城市”的建设呈现区域性异化[41]。福建省内闽南、闽中地区经济发达、产业兴旺,相应地省内“无废城市”建设水平的综合评分均值位居前五的城市有四座来自于闽南及闽中地区。因此,面对建设水平较低的城市,省级政府应适当予以政策倾斜,当地政府也应因势利导,鼓励当地企业挖掘当地特色性产业、发展绿色循环经济。

分地区讨论而言,闽南地区整体呈现上升趋势,地区综合得分从2001年至2019年累计增长436.54%,幅度领先全省。其中,厦门累计增长177.45%、泉州累计增长957.14%、漳州累计增长892.31%,泉州、漳州两地增幅显著。厦门常年建设水平居于首位,其建设水平逐年稳步提升,而泉州、漳州尽管早期建设水平较为一般,但发展迅速,泉州更是在2019年建设水平首次超过厦门。厦门市第三产业发达,城市经济及产业结构现代化程度较高,因而避免了国内普遍将第二产业作为经济支柱所产生的大量固体废物的负面影响。泉州市以轻制造业、纺织业、建筑业等第二产业为支柱,2021年数据显示泉州第二产业占比高达56.9%,但泉州市依托发达民营经济体系,动态化构建良好的现代化轻工业生产结构体系,并针对危险废弃物的治理开展一系列政企合作措施,如对零散危废集中储存转运、对涉危企业分级监管、提升打击力度等,建设水平提升显著。漳州市是省内第四大经济体,早在2011年便提出由农业全面转向工业的发展道路,其石油化工行业因此一跃成为支柱型产业,漳州依托于闽南地区发达的经济条件及厦门、泉州所带来的正向地域性效应,其“无废城市”建设水平近年大幅提升。

闽中地区从2001年至2019年累计增长235.59%,呈上升趋势,处在全省较高水平位置,其中,福州累计增长223.81%、莆田累计增长264.71%。两市增长幅度相近,但在建设水平、建设趋势上两市差距明显,福州建设趋势稳定,逐步提升至较高水平,莆田却始终处于较低水平,建设趋势不稳定。两市经济发展上有差距,但本研究认为在政策引导领域的差异导致“无废城市”建设差距更为明显,如两市同样入选“十四五”时期“无废城市”建设名单,但规划建设上目标迥异,根据两市“无废城市”建设实施方案来看,福州较早便谋划“3820”战略工程,明确提出在2030年“固体废物管理达到国内先进水平,“无废城市”理念深入贯彻到经济社会各个领域,形成将固体废物环境影响降至最低的城市发展模式”,打造践行习近平生态文明思想的美丽福州样板,并将重点放在加快工业绿色低碳化转型,降低工业固体废物处置压力上,而莆田受限于产业多在外地,本地经济发展“空心化”严重的背景下,其发展更多的放在了本土产业塑造上,从建设方案上也可以看出,莆田更多的是将目光集中在夯实“无废理念”、打造“无废细胞”等精细化治理上,总体布局战略亟待优化。

闽西地区从2001年至2019年累计增长157.69%,在2014年前建设水平处于停滞甚至落后的状态,但在2014年至2017年间迅速增长,累计达156.92%,而后便处于缓慢上升状态。其中,龙岩累计增长176.09%、三明累计增长113.16%。龙岩是闽西地区从2014年建设水平突飞猛进的推手,在2014年至2017年间累计增长194.16%,而三明建设增长幅度远小于龙岩,其建设水平的提升极为缓慢。相较而言,龙岩三明两市均为福建省工业城市,但龙岩市依托传统工业基础,聚焦于新材料新能源方面并形成了以稀土、锂电为标杆的产业链,且大规模建造使用新材料新能源产业园区以拓宽发展空间,产业结构升级目标明确、成效显著。而三明市作为老牌工业基地,常年以钢铁建材作为经济支柱,虽有新型材料相关产业发展迅速,但传统工业结构所带来的固体废物污染危害仍在持续,建立相关治理体系迫在眉睫。

闽北地区从2001年至2019年累计增长452.94%,虽然增长幅度较大,但由于早期城市地理环境原因,南平生态治理体系及能力较为薄弱,因此一直处于全省较低水平位置。其中南平市走势与三明市相似,皆常年处于低位状态。但与三明市不同的是,南平市具有优越的生态资源禀赋,虽处于福建省欠发达区域,环境保护经费较为不足,但近年来南平市政府通过打造以林业、旅游为首的产业集群,以绿色发展为核心,牵动产业高端化、集聚化发展,促使“无废城市”建设水平稳步上升,多年以来建设水平一直保持增长态势。

闽东地区则呈现“U”型走势,从2001年至2019年累计增长仅为35.09%,二十一世纪初长期处于低位震荡下行趋势,在2009年到达低位反弹点,而后震荡向上直至2015年开启上升态势,2015年至2019年累计增长达126.47%。该现象的出现可能是宁德市政府在大力招商引资,试图打造以电源、冶炼等主导产业为支撑的现代工业体系,而对环境污染的治理投资有限。此外,以宁德时代为代表的高新科技产业近年来发展势头强劲,宁德市通过政策倾斜、产业扶持等手段充分发挥了宁德时代的龙头带头作用,培养福鼎时代、邦普正极等一大批新兴产业的百亿级企业,但缺乏与之相配套的现代化城市固体废物治理体系,因此“无废城市”建设水平不增反减。

3.2 城市规模对“无废城市”建设的影响分析

为进一步研究分析城市规模参数对于福建省“无废城市”建设水平的影响,本研究引入IPAT理论模型,并根据回归模型的数据性质选取系统GMM估计方法对动态面板数据进行参数估计,试图在尽可能的规避有偏性和非一致性的前提下,最大限度的提升估计结果的准确性与科学性,其估计结果详见表4。

表 4 动态面板回归模型的估计结果Table 4. Estimates of the dynamic panel regression model变量 全样本 2011年前 2011年后 城市规模 0.259 315*** 0.145 399*** 0.413 687*** “无废城市”建设动态滞后项 0.242 298*** 0.061 816*** 0.495 008*** 富裕程度 0.176 441*** −0.059 251 0.148 849** 产业结构 −0.152 678*** −0.199 587 −0.071 859** 技术水平 −0.165 739** 0.142 246 −0.718 592** AR(1):P-value 0 0 0 AR(2):P-value 0.481 0.124 0.271 Hansen Test 0.144 0.172 0.216 Wald 77.33 67.52 86.36 N 171 90 81 注:***、**、*分别表示样本变量T值在1%、5%、10%水平下显著。 序列相关检验显示,一阶序列相关 (AR(1)) 的P值近似为0,二阶序列相关 (AR(2)) 的P值高于0.1,这表示模型内部的随机扰动项

ϕit 城市规模可以显著提升福建省“无废城市”建设水平。3类样本中,常住人口对数系数均显著为正且正向效应逐步加强,意味着城市规模不断扩大,所带来的集聚效应更加明显,资源化利用水平得以加强,“无废城市”建设效率得到有效提升。纵然城市规模扩张所带来的人口增加、资源滥用等现象会导致城市生态环境的污染加重的负效应,但随着我国逐渐重视资源及环境污染问题,城市发展也趋向于现代化、绿色化,因而城市规模扩张会带来低碳技术、循环经济发展,从而提升城市生态环境质量的正效应。福建省市域城市规模的扩张对于“无废城市”建设所带来的影响明显正效应大于负效应,且幅度处于扩张趋势。

人均GDP对数、第二产业增加值占GDP比重、单位地区生产总值电耗对数全样本均为显著,且均从2011年前的不显著转变为2011年后的显著。人均GDP对数从2011年前不显著的负相关转变为2011年后显著的正相关,表明了福建省地方政府通过强政策约束打破了一般区域主体环境下经济与环境之间的负性矛盾关系,即2011年后福建省经济发展与“无废城市”建设的环境库兹涅茨曲线已然到达右侧,且我国大力倡导的循环经济、绿色技术等大方向日益落实到市、县,因此在固体废物防治领域中其促进性作用仍值得期待;第二产业增加值占GDP比重从2011年前不显著负相关转变为2011年后的显著负相关,说明工业、建筑业、加工制造业等第二产业比例过大会抑制福建省“无废城市”的建设,且2011年前的不显著相关,表示了在2011年前福建省第二产业仍处于较低的层次,而随着工业化进程的推进,第二产业的发展不可避免的导致固体废物呈现不断放大的趋势,但国家强调的绿色工业革命、绿色发展仍未见成效;单位地区生产总值电耗对数由2011年前不显著正相关转变为2011年后的显著负相关,即城市技术水平对于“无废城市”建设起到了先抑后扬的作用,表示福建省整体技术水平在2011年后取得了较大的进步,技术水平的提升 (即降低单位地区生产总值电耗) 会减少经济发展对能源依赖性、资源消耗及废弃物排放,且更有利于低碳技术、绿色技术的推广及研发。

3.3 城市规模对“无废城市”建设影响的门槛效应分析

为更进一步研究城市规模的大小如何影响“无废城市”建设,本研究根据客观数据特点引入Hansen门槛面板模型,对城市规模进行内生性的分类,以避免人为划分城市规模差异所带来的偏误。将数据进行格子搜索法进行测验,发现以城市规模为门槛变量的双门槛效应显著,而后对城市规模运用门槛回归估计,其结果详见表5、表6。

表 5 基于门槛模型的各变量估计结果Table 5. Estimates of each variable based on the threshold model变量 系数 T值 城市规模(小于 γ1 −0.077 324 −4.01*** 城市规模(大于 γ1 γ2 0.186 617 −2.36** 城市规模(大于 γ2 −0.053 448 3.16*** “无废城市”建设动态滞后项 0.345 531 −3.76*** 富裕程度 0.142 253 3.56*** 产业结构 −0.235 719 2.04** 技术水平 −0.048 414 −2.07** 常数项 0.216 941 2.37** 注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著。 表 6 基于门槛模型的估计结果Table 6. Estimates results based on the threshold model门槛变量 门槛顺序 F值 门槛检验 门槛值 95%置信区间 10% 5% 1% 城市规模 一重 9.33 11.898 12.975 17.582 257.38 (251.74, 264.09) 二重 6.47 8.421 10.327 14.248 433.91 (385.75, 481.66) 实证结果显示,福建省城市规模对“无废城市”建设的影响呈非线性关系,当城市规模低于257.38×104人时,“无废城市”建设随着城市规模的不断扩张而受到抑制性影响,城市规模达到257.38×104人时表示城市规模对“无废城市”所带来的负效应达到了峰值;当城市规模大于257.38×104人且小于433.91×104人时,“无废城市”的建设受到城市规模扩张所带来的负效应转变为正效应;当城市规模超过433.91×104之后,城市规模对“无废城市”建设的影响再次转变为负效应,但其负效应水平相较于城市规模位于257.38×104以下区间的负效应水平明显较弱。因此,基于固体废物治理视角,城市常住人口的适宜规模在433.91×104人左右,即在城市规模位于433.91×104人左右时其对于“无废城市”建设所带来的正效应水平处于最优良水平。

福建省城市规模对于“无废城市”建设水平的影响随城市规模的变化而变化。当城市规模过小时,人口、资源的不断集聚造成了一定程度上的资源利用低下,大量固体废物的产生,因而,城市规模对“无废城市”建设呈现负效应;当城市规模达到某一数量时,城市规模的扩张引起如产业更新、科技发展、技术提升等正面效应,反而促进了“无废城市”的建设,其负效应减弱并扭转成为正效应;当城市规模超过临界值后,人口集聚的弊端出现,大量的城市人口不仅会对城市公共物品承载力不断施压,而且对于城市生态环境荷载力同样提出挑战,此时城市规模扩大所产生的正效应被负效应盖过,对“无废城市”建设形成了较为一定程度的负效应。值得一提的是,不同的区域所赋予的临界值会有所差异,即使对于同一区域而言,其门槛值同样会受到宏观调控、社会发展、技术创新等一系列因素的影响而发生改变。

4. 结论

1) 2001—2019年间,福建省市域“无废城市”建设水平整体呈现震荡上升趋势,但区域差异较大、分化较严重。闽南地区建设水平优异,稳步提升,区域优势明显;闽中地区建设水平较好,趋势稳定,但市域间建设水平差距较大;闽西地区建设水平较为一般且不稳定,市域间建设水平分化日益严重;闽东地区建设水平总体较为一般,且极不稳定;闽北地区建设水平较低,但向上趋势稳定,处于缓步提升阶段。

2) 福建省市域“无废城市”建设水平具有动态互依性,表现出良好的连续性和积累性;城市规模的发展可以显著提升“无废城市”建设水平;2011年前,富裕程度、产业结构、技术水平均无法显著影响“无废城市”建设,而在2011年后因由国家出台多项政策强化环境约束及生态文明意识,伴随社会经济的良性发展,富裕程度、产业结构、技术水平均转为显著影响。富裕程度的提升、技术水平的进步都可以显著促进“无废城市”的建设,但产业结构仍然抑制了“无废城市”建设水平的提升。

3) 福建省城市规模对于市域“无废城市”建设的影响呈“倒N”型曲线的特征,即建设水平受到城市规模的影响呈现“一般恶化-促进-较弱恶化”的发展趋势:当城市规模低于257.38×104人时,对“无废城市”建设具有负效应;当城市规模大于257.38×104人小于433.91×104人时,此时城市规模对于“无废城市”建设具有正效应;当城市规模超过433.91×104人后,其作用转为相较而言较弱的负效应。

5. 建议

1) 建设“无废城市”应根据地方发展水平,有的放矢,因地制宜,区别对待。对于发展水平较低的市域,地方政府应着重支持绿色工业的实现。工业生产是城市固体废物的主要产源,因此各地要因地制宜,把握好地方工业企业特点来集成和嵌入全品类固体废物信息数据,推动完善工业企业固体废物管理信息“一张网”。地方政府可通过给予相关行业、重点企业相关技术、产品支持以及发布相关减税补贴政策,以促进相关企业、行业对其生产、加工等相关环节的绿色技术改造和绿色产品的研发,从而整体性地提高其绿色化生产水平。此外,地方政府还可通过颁布相关政策扶持地方支柱性企业,通过龙头企业的引领性作用着力打造绿色化、高端化的产业集群,不断优化地方产业结构,并打造示范项目,推动区域间的经验交流。

对于发展趋势不稳定的市域,地方政府应通过积极倡导“无废细胞”来通过“先以点带面、再以面带点式”的建设措施有效联结地方区域整体“无废化”发展建设。可通过开展“无废企业”“无废景区”“无废社区”“无废乡村”等主题活动,设置创建评选流程和相关标准要求,推动相关创建工作制度化、系列化、普及化,加强对先行者、优胜者的价值认可,从而逐步加强公众广泛参与绿色治理,以确保地方政府稳步推进构建新型且稳定的绿色治理模式。地方政府需重视固体废物“三化”水平、物质流向、产处平衡、建设成效、无废指数等辅助分析等保障手段,运用互联网技术以提升政府“无废细胞”建设的稳定性和完整度,着手建立全天候、层次化的废物减排与智能化感知体系、废物有效减排的立体化决策支撑系统,并利用新工艺技术、新信息技术,提升地方政府综合环保水平。

2) 建设“无废城市”应辨析相关因素,分析影响,多管齐下,综合治理。“无废城市”建设是一个需要长期积累的连续化过程,若地方政府仅考虑短期自身收益,却忽视了长远目标,很容易造成“虎头蛇尾”的现象发生。因此,在制定相关预案和政策文件时,地方政府相关部门不仅要依据上级所出台颁布的指导文件,更应积极听取社会各方面的意见,注重更多因素的相关影响,重点着眼于长期且连续的目标而制定计划,从而稳步提升“无废城市”建设水平。

加深富裕程度、优化产业结构、提升技术水平均能对“无废城市”建设起到明显的促进作用。城市化进程加剧了资源的消耗,而我国的资源回收处置水平较低,导致大量固体废物无法得到合理处置而污染环境。在全球生态环境日益严峻的大背景下,集约化、智能化、绿色化的新型城镇化道路,要求地方政府转换常规思维,探索绿色发展模式和“无废”建设模式,需要具有系统性思维,科学调整产业结构,促进工业绿色革命的不断推进以及绿色制造口号的打响,以省一级的视角统筹指导福建省各地方构建适应本地的灵活调试机制,用以指导各领域产业的绿色转型发展,并鼓励固体废弃物行业相关市场主体持续性创新来缓解第二产业对于城市固体废弃物治理所带来的负面影响;另一方面,地方政府也要重视技术作用,以政府补贴为支撑,持续探索环境友好型固体废物资源化利用及末端处置技术模式,有效发挥福建省工业体系较为完备的优势,积极推进国有企业混合所有制改革,大力发展低能耗、低污染的高科技产业和现代服务业,在降低地区生产总值能耗的同时,通过技术溢出促进老工业基地城市各类企业积极绿色转型升级,进而达到减污降排的目标,鼓励在各类工业聚集区大力布局绿色创新园区,通过系统化的管理有效提升固体废弃物回收处置率,进而提升“无废城市”建设水平。

3) 建设“无废城市”应判明城市规模层级,采取措施,控制规模,最大化正效益。明确地区差异,通过采取差异化的措施提升其“无废城市”建设水平。当城市规模较小时,地方政府应发挥城市群效应,依托周边中大型城市优势区块及优秀企业争取产业合作,完善本地基础设施建设、提升教育资源、改善医疗系统以支撑人才引进,通过“量变化质变”推进制度改革以不断提升对优秀人才的吸引力,减轻城市规模扩张对“无废城市”建设的负效应;当城市规模适中时,地方政府应充分利用自身的城市规模及产业特色优势,以绿色发展为基石,通过颁布环境友好型政策推进“无废城市”建设,由城市规模优势助力本地传统工业模式转型,加速工业现代化进程,并强化社会经济“高速”变“高质”发展模式,完善城市现代化治理体系;当城市规模较大时,地方政府可以充分利用自身集聚优势,发挥集聚效应特点,以自身或规模更大的城市为中心建立城市群,降低成本、节约社会资源,还可以与城市群中其它城市共享基础设施以及交通、教育、医疗等资源以便降低固体废物产量,在源头治理上提升“无废城市”水平。此外,地方政府可通过打造特色产业链、人才引进等方式增加城市群中规模较小城市的吸引力,降低规模较大城市因人口集中所带来压力,优化本地产业结构、促进技术迭代升级以促进固体废物末端治理水平、资源化利用水平的有效提高。

6. 展望

1) 本研究构建的福建省“无废城市”建设水平评价指标体系是基于官方公布指标体系、学界相关研究文献、专家意见形成的具有一定全国普适效应的“无废城市”建设水平评价指标体系。但作为国内较早提出“生态省”战略的福建省地区,尽管早期便强调数据的收集与统计,但现阶段数据缺失仍较为严重,仅能在有限的框架之中整合出较为理想的评价指标体系。而在未来的区域性研究甚至是放眼全国的研究中,数据所造成的掣肘更不容小觑,期待有关研究能结合现实数据情况来对评价指标体系进行进一步的调整与优化。

2) 本研究引入了环境影响随机模型并进行扩张与转换,进而依托该模型引入相关影响因素以便开展后续步骤。本研究所选取影响因素的主要目的是能在不影响模型估计准确性、拟合优度的情况下探究影响性质,但受限于多领域学术知识的匮乏,并未寻找到更为妥帖的理论模型以便更为科学的研究,期待后续相关研究对影响因素进行检验筛选出数量更为适宜、性质更为合理的影响因素。

3) 本研究引入门槛面板模型展开城市规模对于“无废城市”建设的影响的讨论,仅是围绕福建省这一区域展开。倘若放眼全国范围,该方法是否适用,既要考虑到所得结果是否科学显著,又要考虑到过大的城市规模差异是否能用门槛面板模型解释,这一点有较大的研究空间,期待日后相关专家学者在研究上的突破与创新。

-

表 1 污水中污染物浓度

Table 1. The concentration of pollutants in sewage

mg·L−1 统计结果 TN NH4+-N TP COD 范围 10.6~60.1 10.0~56.5 0.7~4.4 39.0~469.0 均值 36.4 34.0 2.5 131.0 表 2 污水水质和水量Pearson相关系数表

Table 2. Pearson correlation test results of pollutant concentration and sewage quantity

指标 TN NH4+-N TP COD 污水水量 TN 1 NH4+-N 0.993** 1 TP 0.845** 0.865** 1 COD 0.755** 0.754** 0.451 1 污水水量 0.032 0.007 -0.133 0.081 1 注:**表示在P<0.01水平上显著相关。 -

[1] 侯京卫, 范彬, 曲波, 等. 农村生活污水排放特征研究述评[J]. 安徽农业科学, 2012, 40(2): 964-967. [2] USEPA. Onsite Wastewater Treatment Systems Manual[M]. USA: USEPA, 2002: 87-98. [3] 袁晓燕, 余志敏, 施卫明. 大清河流域典型村镇生活污水排放规律和污染负荷研究[J]. 农业环境科学学报, 2010, 29(8): 1547-1557. [4] 程方奎, 汪晨晨, 温仓祥, 等. 太湖流域农村生活污水产污特征及治理模式分析[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2022, 52(3): 578-585. [5] 何源, 吕锡武, 郑向群, 等. 巢湖地区农村生活污水产排污调研方法及实证[J]. 农业资源与环境学报, 2022, 39(2): 319-325. [6] 彭绪亚, 张鹏, 贾传兴, 等. 重庆三峡库区农村生活污水排放特征及影响因素分析[J]. 农业环境科学学报, 2010, 29(4): 758-763. [7] 陈旭斌. 城郊型村镇基础设施均等化配置效率评价研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2017. [8] 杨坤, 宫阿都, 钟莉. 北京市城乡结合部污水处理设施运行管理对策研究[J]. 北京水务, 2011(5): 43-48. [9] 张广辉, 叶子祺. 乡村振兴视角下不同类型村庄发展困境与实现路径研究[J]. 农村经济, 2019(8): 17-25. [10] 陈润羊. 城郊区新农村建设中环境经济协同发展路径——以成都郊区为例[J]. 资源开发与市场, 2015, 31(6): 736-739. [11] 陈茂霞, 王欢, 周后珍, 等. 成都市城乡结合部排污渠污水水质规律分析[J]. 四川环境, 2013, 32(3): 66-71. [12] 郑志龙. 论城镇化中的环境保护[J]. 经济师, 2007(7): 280. [13] 方小军, 周振, 王守中, 等. 城乡结合部污水处理技术优化及应用[J]. 水科学与工程技术, 2022(2): 10-12. [14] 中共泽州县委党史研究室. 泽州年鉴[M]. 太原: 山西出版传媒集团·三晋出版社, 2021. [15] MAKINIA J, WELLS S A. A general model of the activated sludge reactor with dispersive flow-I. model development and parameter estimation[J]. Water Research, 2000, 34(16): 3987-3996. doi: 10.1016/S0043-1354(00)00150-0 [16] 张蓓. 农村(社区)污水集中收集厌氧强化预处理技术研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2015. [17] 艾胜书, 田曦, 任之敏, 等. 低温对城市污水处理厂活性污泥特性影响的研究进展[J]. 长春工程学院学报(自然科学版), 2013, 14(3): 41-43. [18] WANG Y, PENG Y, STEPHENSON T. Effect of influent nutrient ratios and hydraulic retention time(HRT) on simultaneous phosphorus and nitrogen removal in a two-sludge sequencing batch reactor process[J]. Bioresource Technology, 2009, 99(14): 3506-3512. [19] 郝晓地, 孙思辈, 李季, 等. 污水处理过程水温变化模型构建与验证[J]. 环境科学学报, 2022, 42(12): 1-11. [20] 叶峰, 杨小丽, 王阿华, 等. 水温对太湖流域城镇污水厂除污效果影响的调研[J]. 中国给水排水, 2010, 26(2): 28-30. [21] 张磊, 裴国霞, 张玉华, 等. 华北平原地区农村生活污水产污特征研究[J]. 农业环境科学学报, 2012, 31(2): 410-415. [22] 廖日红, 顾华, 申颖洁, 等. 北京市农村生活污水排放现状调研与分析[J]. 中国给水排水, 2011, 27(2): 30-33. [23] 李厚禹, 蒯伟, 邵振鲁, 等. 新冠肺炎疫情对农村人居环境整治的影响[J]. 环境科学研究, 2020, 33(7): 1579-1588. [24] 刘智晓, 刘龙志, 王浩正, 等. 流域治理视角下合流制雨季超量混合污水治理策略[J]. 中国给水排水, 2020, 36(8): 20-29. [25] 黄素芬, 康潇, 薛晓光. 山西运城农村生活污水治理现状及对策[C]//中国环境科学学会. 2020中国环境科学学会科学技术年会论文集(第二卷). 南京, 2020: 262-268. [26] 陈融旭, 张杨, 时芳欣, 等. 黄河流域农村生活污水特征及适宜处理技术分析[C]//中国环境科学学会环境工程分会. 中国环境科学学会2022年科学技术年会——环境工程技术创新与应用分会场论文集(二). 南昌, 2022: 11-15. [27] 邢光熹, 施书莲, 杜丽娟, 等. 苏州地区水体氮污染状况[J]. 土壤学报, 2001, 38(4): 540-546. [28] BUTLER D, FRIEDLER E, GATT K. Characterising the quantity and quality of domestic wastewater inflows[J]. Water Science & Technology, 1995, 31(7): 13-24. [29] 杨希. 重庆市主城区居住小区生活污水排放特征及影响因素研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2020. [30] 陈雪峰, 李振军, 刘学军, 等. 成都平原农村生活污水中污染物特征研究[C]//中国环境科学学会环境工程分会. 中国环境科学学会2022年科学技术年会——环境工程技术创新与应用分会场论文集(四). 南昌, 2022: 37-42. [31] 刘晓慧. 我国农村生活污水排放现状初析[J]. 安徽农业科学, 2015, 43(23): 234-235. [32] 谢林花, 吴德礼, 张亚雷. 中国农村生活污水处理技术现状分析及评价[J]. 生态与农村环境学报, 2018, 34(10): 865-870. [33] 聂莉娟. 关中农村生活污水处理工艺评价与选择[D]. 西安: 西北大学, 2016. [34] 徐佩林, 朱木兰, 张志谦. 农村生活污水的水质特征与治理策略探讨——以厦门农村为例[J]. 长江科学院院报, 2022, 39(10): 54-60. -

DownLoad:

DownLoad: