-

地下水修复是污染场地修复的核心内容,然而我国场地修复行业长期存在“重土轻水”的问题。污染物在土壤中的赋存分布呈现高度的非均质性,而地下水是一个动态开放系统,故地下水监测更容易反映出地层的污染状况,对于挥发性有机物 (VOCs) 污染场地来说更为突出[1]。因此,笔者长期呼吁在污染地块管理领域对地下水环境质量的监管应提升到与土壤环境质量相同的地位。上述观点及其科学机制已在本系列专论1《我国挥发性有机污染地块调查评估中存在的问题及对策建议》和专论3《地下水监测在污染场地管理中的重要作用、存在问题与对策建议》中已经进行过详细的讨论[1-2]。在近期发表的专论4《我国挥发性有机污染场地修复中存在的问题及对策建议》中,笔者总结了我国VOCs污染场地修复管控及效果评估方面存在的5个问题[3]:1) 污染修复深度止步于土壤层,忽视了基岩层中的污染;2) 表层土采样可能会高估VOCs污染土壤的修复效果;3) 修复效果评估中地下水监测数据的指示作用未受到足够重视;4) 地下水修复目标值的制定流程不规范,部分项目存在修复目标值过于宽松的问题;5) 少数复杂高风险场地未能彻底修复即进行敏感用地类型开发。本文则基于问题4展开关于制定地下水修复目标值的讨论。

-

污染场地修复效果评估是污染场地环境管理工作的关键环节,在管理链条中起最终把关作用。修复目标值是评判污染场地修复是否合格,以及修复后地块能否安全利用的唯一标准,因此制定合理的修复目标值对于污染场地修复治理和安全利用起着至关重要的作用。目标值设定过严会导致过度修复,而目标值设定过松则无法保障地块的风险可控和安全利用。

污染场地修复一般同时包括土壤和地下水的修复。2022年12月,生态环境部发布了《建设用地土壤污染修复目标值制定指南 (试行) 》,然而地下水修复目标值制定的指南标准长期缺位。目前,国内常以GB/T14848的III类或者IV类地下水标准作为修复目标,当难以达到IV类地下水标准时一般利用风险评估计算一套更加宽松的目标值。然而,少数项目基于风险评估计算出的地下水修复目标值过于宽松,无法保障地块未来的安全利用。特别是对于挥发性有机物 (volatile organic compounds,VOCs,如苯系物、氯代烃等) 污染场地,项目制定的VOCs的地下水修复目标值超过了这些化合物的有效溶解度,这意味着地层中存在该化合物的的纯相 (即非水相液体,nonaqueous phase liquids,NAPL) ,即修复后场地地层中仍存在NAPL相污染物亦会被认为修复达标(合格),且该地块达到了安全利用标准,这显然是极其不合理的。NAPL是污染场地最重要的污染源形态,如果污染源没有清除干净,则说明修复治理的效果不佳,应继续进行修复治理。关于地层中是否存在NAPL,典型错误是认为“高密度的土壤钻孔没有发现NAPL则说明地层中不存在NAPL”。然而,“Absence of evidence is not evidence of absence”,由于NAPL赋存分布的高度非均质性,土壤钻孔可能无法勘测到NAPL(特别是DNAPL)[2],但并不代表地层中没有NAPL。而且跟土壤监测相比,地下水监测更容易指示污染源的存在[1]。

解决上述问题的关键是借鉴土壤环境管理的思路,制定一个类似于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行) 》(GB36600-2018)中“土壤管制值”的“地下水修复目标上限值 (风险管制值) ”。在任何修复项目中,地下水修复目标值的设定不应超过这个上限值,以避免“一放就乱”。同时参考《建设用地土壤污染修复目标值制定指南 (试行) 》中的思路,允许地下水修复目标值根据项目的实际情况进行适度的调整,避免“一收就死”。随着科学研究的进展、修复技术的进步、经济的发展及社会文明程度的提升,修复目标上限值还应做到不断地调整优化,从而实现对于我国地下水环境质量的动态管理和不断提升。

-

目前,在实际项目中,常以GB/T14848的III类或者IV类地下水标准作为修复目标,当难以达到IV类地下水标准时则通过风险评估计算一套更加宽松的目标值。然而,少数项目基于风险评估计算得出的地下水修复目标值过于宽松,无法保障地块未来的安全利用。笔者认为地下水修复目标上限值 (或管制值) 的制定不能只基于风险评估计算的结果,而应充分考虑每种污染物的理化性质、迁移转化归趋机制、环境赋存特征、健康和环境风险、国外同类标准的取值、检测方法的准确度和成本、经济社会承受能力等因素,力争做到合规合法、科学严谨、综合平衡。以下将从风险评估方法的可靠性、有效溶解度的影响、不同污染物的迁移归趋暴露毒性的差异、现行地下水标准存在的问题、现行标准与国外同类标准的差距等方面展开讨论。

-

我国已建立起基于风险的污染场地管理制度和技术体系,然而“基于风险”并不意味着“仅仅依赖风险评估计算”。因为风险评估计算存在较大的主观性和不确定性,其结果并不是唯一的、确定的、完全客观公正的。风险评估模型计算结果的误差有多个来源,包括概念模型误差、数学模型误差、输入参数误差等。《污染场地VOCs蒸气入侵风险评估与管控》第六章第五节对于挥发吸入室内空气 (蒸气入侵) 暴露途径的风险评估模型误差进行了详细介绍[4]。本文仅以输入参数误差为例对风险评估计算的不确定性进行介绍。风险评估计算需输入包括环境介质理化性质 (土、水、气) 、污染物理化性质、毒性参数、暴露参数等4大类共计几十种输入参数。任何一种输入参数的变化都会影响风险计算结果,部分关键参数的微小变化可能导致计算结果几倍甚至数量级的变化 (模型敏感性高) 。在实际场地中,很多参数都存在不同程度的时间和空间变异性,在同一场地部分参数的时间-空间波动可能高达几个数量级,然而在风险计算时 (如我国HJ 25.3方法或者美国ASTM方法) 每种输入参数只取一个数值,因此风险评估计算结果具有较高的不确定性 (模型不确定性高) 。另外,风险评估计算的输入参数是人为选择的,甚至部分输入参数选取不同的数值都能找到一定的合理性都能自圆其说,因此风险评估计算具有一定的主观性,很难做到完全精准和绝对客观公正。

-

水中溶解度是指每升水中所能溶解的溶质的总质量,单位为mg·L−1。有效溶解度是指混合物中特定组分在每升水中所能溶解的溶质的总质量。如苯在水中的溶解度是1 800 mg·L−1,而常规汽油中苯在水中的有效溶解度只有20~40 mg·L−1。这是由于苯仅是汽油上千种化学组分中的一种 (质量占比约为汽油的1%~2%),因此汽油中苯的有效溶解度远低于其纯物质的水中溶解度。有效溶解度构成了污染物地下水浓度的上限,如果地下水中检测到的有机物浓度超过其有效溶解度,则说明地层中存在有机物的纯相 (即NAPL相) 。

而实际上,由于地下水流动往往很缓慢,只有与NAPL源紧邻区域的地下水中污染物质量浓度才能达到或接近其有效溶解度。当污染物溶解进入地下水后,在对流、弥散、扩散等机制作用下其质量浓度会不断被稀释而降低,另外在地下水采样时污染物在监测井中可能被进一步稀释。因此,即使在地层中存在NAPL,采样监测得到的污染物质量浓度可能也远低于其有效溶解度。BRUCE等[5]认为测得的地下水中苯质量浓度超过其有效溶解度的20%即可认为地层中存在LNAPL。经验值显示,汽油污染地下水中的苯质量浓度超过5 mg·L−1,或者总石油烃浓度超过30 mg·L−1时,认为存在LNAPL。也有研究认为,油污染地下水中的苯质量浓度超过1 mg·L−1即可认为存在LNAPL[6]。综合以上研究成果和国外实际经验,笔者认为地下水修复目标值不应超过有效溶解度 (注意不是水中溶解度) 的20%。

-

不同类型的污染物 (如重金属、VOCs、SVOCs) 在迁移转化行为、环境归趋机制、暴露途径及毒性方面的差异巨大。易溶于水的化合物泄漏进入地层后往往迅速溶于地下水,因此会出现土壤中无检出而地下水中浓度较高的现象。对于这类物质,在制定地下水修复目标值时要特别关注。对于再开发场地,重金属和SVOCs都可相对容易地通过风险管控措施切断人体暴露途径,而VOCs由于其易挥发和易迁移的特点,很难通过风险管控完全阻断人体暴露。土壤或者地下水中的VOCs可通过挥发进入室内空气 (蒸气入侵) 和挥发进入室外空气产生人体暴露。国内已经有若干再开发场地的蒸气入侵实际案例[2, 7]。因此,对于VOCs的地下水污染及其修复目标值应给与额外的关注。

-

原国土资源部和水利部共同制定的《地下水质量标准》 (GB/T 14848) 是现阶段地下水环境管理工作的主要依据,而生态环境部尚未发布基于环境管理需求的地下水环境质量标准。这给我国地下水以及污染场地环境管理工作带来了一系列问题。目前,大部分场地调查项目通常选择GB/T 14848中的39项常规指标作为监测指标,然而这39项中的大部分指标并非污染因子。其中,与污染场地关系密切的仅包括4项VOCs (三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯) 和6项金属 (汞、砷、硒、镉、六价铬、铅) ,而实际场地的污染物种类远多于这4+6种。另外,部分场地调查项目选择GB36600中的45项基本项目作为地下水监测指标,而GB 36600是土壤风险管控标准并未考虑污染物在土壤和地下水中赋存特征的差异。综上所述,笔者建议生态环境管理部门尽快制定满足环境管理需求的地下水监测指标及其标准值。

GB/T 14848用于污染场地和地下水环境管理时存在的其他问题还有:1) 部分高毒性和常用污染物的指标偏高,未必能有效管控其环境和健康风险,如氯乙烯、二氯甲烷;2) 个别指标不明确,如 1,2-二氯乙烯未规定顺式、反式或是总量;3) 一些污染场地中的常见指标缺乏,如C6-C9石油烃、C10-C40石油烃、甲基叔丁基醚等;4) 一些重点行业的典型特征污染物缺乏,如杂环芳烃、酚类等。

综上所述,笔者建议管理部门应尽快对地下水监测因子进行扩容,在扩容时应综合考虑国内外地下水标准、国内已有的监测方法标准、国内场地调查实践检出频率较高的特征污染物。本文提出了一些具体的补充建议:C6-C9石油烃、C10-C40石油烃、三甲基苯类、异丙苯、甲基叔丁基醚、四乙基铅、1,2-二溴乙烷、烷基萘类、丙酮、甲醛、乙醛、苯酚类、烷基酚类、氯酚类、苯胺类、甲苯胺类、氯苯胺类、硝基苯胺类、硝基苯类、硝基甲苯类、硝基氯苯类、二硫化碳、苊、菲、芘、芴、含氮杂环芳烃类、含硫杂环芳烃类、含氧杂环芳烃类、顺-1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、1,1-二氯乙烷、四氯乙烷类、六氯丁二烯、六氯乙烷。

-

环境质量标准的核心功能在于为环境质量状况提供比对依据,与援引环境质量标准的法律规定、行政规划等要求共同发挥设定目标、考核激励、督政问责的作用[8]。近十年来,我国大气污染防治取得了举世瞩目的成就,我国大气污染物排放量大幅下降,主要空气指标显著改善,并赢得了国际社会高度评价。2012年被认为是这一切变化的起点,当年原环境保护部修订了《环境空气质量标准 (GB3095-2012) ,从而开启了大气污染防治的“黄金十年”[9]。中国现行的环境空气质量标准及大气污染物排放标准中的部分指标已达到甚至比发达国家更加严格,正是严格的环境标准推动中国成为全球空气质量改善速度最快的国家,蓝天保卫战的成就极大地提升了全体国民的获得感和幸福感。在地下水环境标准的宽严程度方面,我国与发达国家的差距仍十分明显,环境监管的提升空间很大。第2个百年目标要求2049我国要建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国。展望未来的26年,我国的地下水环境质量管理要跟上国家整体的发展态势及其他环保领域的发展步伐,以全面推进美丽中国建设。

关于制定地下水修复目标上限值 (风险管制值) 的建议

Suggestion for setting upper limit values of groundwater remediation targe values

-

摘要: 修复目标值是评判场地修复是否合格以及修复后地块能否安全利用的唯一标准,因此制定合理的修复目标值对于污染场地修复治理和安全利用起着至关重要的作用。大部分污染场地需要同时进行土壤和地下水修复,生态环境部发布了《建设用地土壤污染修复目标值制定指南 (试行) 》,然而地下水修复目标值制定的指南标准尚未发布。少数项目制定的地下水修复目标值过于宽松,无法保障地块的风险可控和安全利用。因此,建议借鉴土壤环境管理的思路,制定一个类似于“土壤管制值”的“地下水修复目标上限值 (风险管制值) ”。该值的制定不能只基于风险评估计算的结果,而应充分考虑每种污染物各自的理化性质、迁移转化归趋机制、环境赋存特征、健康和环境风险、国外同类标准的取值、检测方法的准确度和成本、经济社会承受能力等因素,力争做到合规合法、科学严谨、综合平衡。Abstract: Remediation target values are the only criterion for evaluating whether the site cleaned up and whether the remediated land can be safely utilized. Therefore, developing a reasonable remediation target value plays a crucial role in the remediation and safe redevelopment of contaminated sites. Most of contaminated sites need cleaning up both soil and groundwater. Ministry of Ecology and Environment of China published guidelines for setting soil remediation target values. However, there has been a long-term absence of guidelines for setting groundwater remediation target values. For some site remediation projects, the groundwater remediation target values were too loose to ensure the risk is under control and the remediated land can be safely utilized. Therefore, this article suggests drawing on the ideas of soil environmental management to develop a groundwater remediation target upper limit value similar to the soil risk intervention value. Development of this value should not be solely based on the results of risk assessment calculations, but should fully consider the physical and chemical properties, fate and transport mechanisms, environmental occurrence characteristics, health and environmental risks, values of similar foreign standards, accuracy and cost of detection methods, and economic and social affordability of each pollutant.

-

我国作为世界印染和纺织大国,有机染料废水的排放成为一个普遍问题. 有机染料分子中大多含显色基团,还原后易形成有毒的胺,不仅会破坏生态系统,也会对人类身体健康带来健康风险[1]. 因此,有机染料废水的处理具有重要意义.

目前,许多技术被应用于有机染料废水的处理,如复合纳米纤维材料吸附[2]、光催化[3]、膜吸附[4]、电凝吸附[5]、超分子包合技术[6]等,但这些技术或多或少存在处理时间长、操作成本高、二次污染等弊端. 因此,开发高效、便捷、环境友好且价格低廉的染料废水处理技术至关重要. 传统技术对于染料的去除为物理转移,存在不能将染料彻底氧化降解,或降解效率极低等问题. 因此将废水中的染料富集后再氧化降解可有效提升染料废水的处理效率.

电容去离子(capacitive deionization, CDI)是基于双电层(electric double layer, EDL)或法拉第电容(faradic capacitor)基本原理[7],实现淡化水质的一种新型脱盐技术,具有装置操作简单、能耗低等优势,除了应用在海水淡化,也逐渐应用在去除有机污染物方面. Bayram等[8]利用CDI去除废水中的芳香醇有机酸,Senoussi等[9]采用CDI(BM CDI)首次去除并回收纺织废水中的阳离子型染料,Tang等[10]利用流动电极电容去离子同时分馏、脱盐和去除染料,都证明CDI可以有效处理废水中的有机物. 但CDI在解吸过程中的同离子效应降低了系统的电荷效率. Kim等[11]在CDI装置两电极表面加入厚度约为20 μm的阴、阳离子交换膜,形成了膜电容去离子(membrane capacitive deionization,MCDI). MCDI利用离子交换膜对离子的选择性可大大提高系统的电荷效率[12].

然而,目前并没有膜电容去离子应用于染料去除的相关研究. 其原因可能是染料属于大分子有机物,经离子交换过膜困难,处理效率低. 因此可通过只加阳离子交换膜(cation exchange membrane, CEM),组建半膜MCDI装置. 碳毡(carbon felt, CF)是一种由聚丙烯腈基(PAN)碳纤维[13]经预氧化、低温碳化、高温碳化后形成的稳定致密碳纤维材料,高纯无污染,具有优异的电化学性能[14],其表面丰富的介孔/大孔结构,突破了微孔材料的扩散限值,更有利于实现对大分子有机物的充分吸附,是较好的电极材料[15]. 研究表明碳毡电极作为电极材料时,在电场作用下,可原位产生H2O2[16],但需经活化后才能产生具有直接氧化作用的羟基自由基,而铁氧化物是活化H2O2产生活性自由基的常用催化剂. 此外,铁的掺杂不仅扩大CF内部缺陷,增加活性位点,提供更多反应空间,而且促进羟基自由基的产生[17],实现染料废水中有机物的氧化降解. 同时,优化MCDI装置结构,构建更适合去除阴离子型染料的半膜MCDI装置,可显著提高对染料的富集、降解速率.

本研究制备并详细表征了碳毡-铁氧化物复合电极,并构建了半膜MCDI装置. 考察了铁碳掺杂比、电压、染料浓度、pH等运行参数对去除染料的影响,确定了在一定范围内最佳去除条件,为MCDI去除废水中的有机染料提供参考依据,为其在有机染料盐废水中有机物和离子的同时去除建立基础.

1. 材料与方法(Materials and methods)

1.1 实验材料与药品

CF购自内蒙古万兴碳素有限公司,刚果红染料(congo red, CR)、新胭脂红染料(new carmine, NC)、日落黄染料(sunset yellow FCF, SY FCF)购自山东德彦化工有限公司,草酸高铁铵,三水合物(Ⅲ)(ammonium iron(Ⅲ) oxalate trihydrate, 98%)购自阿法埃莎(中国)化学有限公司,所有试剂均为分析纯,且未经二次处理.

1.2 电极制备

分别称量

0.9893 、0.3297 、0.2473 、0 g草酸高铁铵,三水合物于250 mL烧杯中,加入40 mL超纯水充分溶解. 裁剪数个3 mm×45 mm×50 mm(约0.9893 g)大小的CF,经超纯水充分洗涤至洗涤液电导率为0 μS·cm−1,置于烘箱75 ℃烘干. 最后放入真空管式炉(CHY-1200 ,河南成仪设备科技有限公司)中碳化,碳化过程采用两段升温程序,以氮气作为保护气,先以5 ℃ min−1升温至500 ℃,保温30 min,再以10 ℃·min−1继续升温到800 ℃,保温2 h. 冷却后得到1:1、1:3、1:4和无铁掺杂四种不同铁碳质量比的材料CFs,分别命名为CF-Fe(50%)、CF-Fe(25%)、CF-Fe(20%)、CF-Fe(0%).1.3 新型半膜MCDI装置组装及实验流程

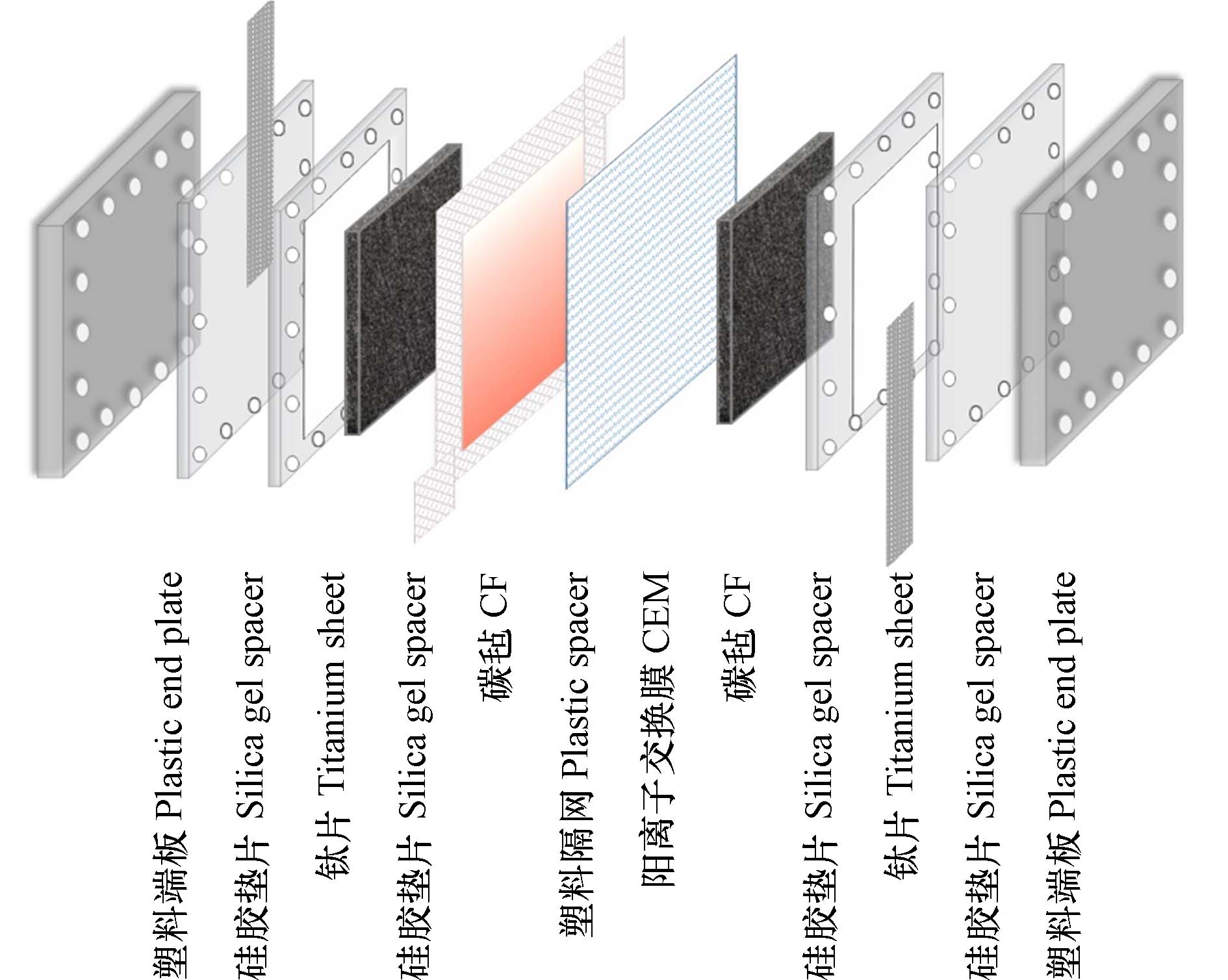

实验装置由塑料端板、硅胶垫片、钛片、硅胶垫片、CF、4.5 cm×5 cm塑料隔网(中间腔室)、CEM、CF、硅胶垫片、钛片、硅胶垫片、塑料端板依次排列,最终用螺丝进行装置固定,组成只加一侧CEM的新型半膜-MCDI装置(如图1). 采用序批模式(Batch)进水40 mL,利用蠕动泵(Longer Pump BT100-1L, 保定兰格恒流源有限公司)以3 mL·min−1流速控制阴离子型染料下进上出,流经中间腔室,正负极两端伸出钛片,电化学工作站(瑞士万通 MAC00589)连接钛片对装置进行加电,电导率仪(S475-UMIX,梅特勒Seven Excellence)实时监测染料离子浓度变化(如图2).

1.4 表征

1.4.1 物理表征

用扫描电子显微镜(SEM, Hitachi S48000, Japan)观察CFs的表面形貌,采用X射线光电子能谱仪(XPS, Thermo Scientific, France)分析改性CFs的元素组成及官能团,采用X射线衍射仪(XRD, SmartLab9KW, Japan)研究铁氧化物的有效掺杂以及CFs材料的结晶特性.

1.4.2 电化学表征

对电极材料CFs进行循环伏安(CV)和电化学阻抗谱(EIS)测试. 采用三电极体系,其中CFs电极为工作电极,饱和甘汞为参比电极,铂电极为对电极,在1 mol·L−1的NaCl电解液中进行. CV测试在50 mV·s−1扫描速率,扫描窗口为−0.6—0.6 V下进行. EIS测试过程在0 V偏置电压下,施加±5 mV交流电,在0.1—105 Hz的频率范围内进行检测. CV曲线的比电容根据式(1)计算:

C=1000∫Idv2ma(Vc−Va) (1) 式中:C为比电容,F·g−1;a为扫速,mV·s−1;Va和Vc分别为低电位截止值和高电位截止值,V;m为电极材料的质量,g;I为电流,A.

1.5 多种阴离子型染料的去除

分别用超纯水配制不同浓度的CR、NC、SY FCF母液避光保存,称取某一染料溶液40 mL置于总体积为100 mL的锥形瓶中,在温度为298 K下,采用单一变量法,探究CFs材料(CF-Fe(50%)、CF-Fe(25%)、CF-Fe(20%)、CF-Fe(0%)),不同运行电压(0.6 V、1.2 V、1.8 V)、不同进水染料浓度(0.05、0.1、0.3 g·L−1)和不同pH(3、7、11)对不同阴离子型染料的去除情况. 实验加电15 min,每隔3 min,从锥形瓶中吸取1 mL染料于离心管中,稀释至30 mL,摇匀避光保存. 用紫外分光光度仪(TU-1810, 北京普析通用仪器有限责任公司)于最佳波长处定量测定染料溶液吸光度,根据绘制的染料浓度与吸光度的标准曲线计算染料去除率,并根据总有机碳分析仪(TOC-VCPN, Shimadzu, Japan)测定剩余染料中有机物浓度. 通过反向加电的方式进行5次吸附、解吸实验,验证材料的循环稳定性. 以5,5-二甲基- 1-吡咯啉-N-氧化物(DMPO)作为·OH捕获剂,采用电子顺磁共振波谱仪(EPR)(SPINSCAN X, ADANI, Belarus)测定DMPO-·OH信号及其强度. 采用LC-MS/MS检测CR降解的中间产物,色谱分析采用超高效液相色谱(Ultimate

3000 UHPLC, Dinonex, USA),使用 Eclipse Plus C18 色谱柱,流动相为A:0.1%甲酸溶液,B:乙腈,梯度洗脱. 质谱分析采用质谱仪(Q Exactive, Thermo Scientific, USA),采用离子源HESI进行正离子模式进行电离. 主扫描分辨率为70000,范围为50—600 m/z;二次扫描分辨率为17500,起始离子为50 m/z. 为保证数据科学可靠性,每组实验至少重复2次进行. 染料的吸附容量和去除率如式(2)、(3)计算:qt=(C0−Ct)V×1000m (2) R=(C0−Ct)C0×100 (3) 式中:qt为吸附容量(mg·g−1),C0为染料初始浓度(mg·L−1),Ct为吸附某时刻的染料浓度(mg·L−1),V代表染料溶液体积(mL),m为电极材料的质量(g),R为去除率(%).

2. 结果与讨论(Results and discussion)

2.1 物理表征

2.1.1 形貌表征

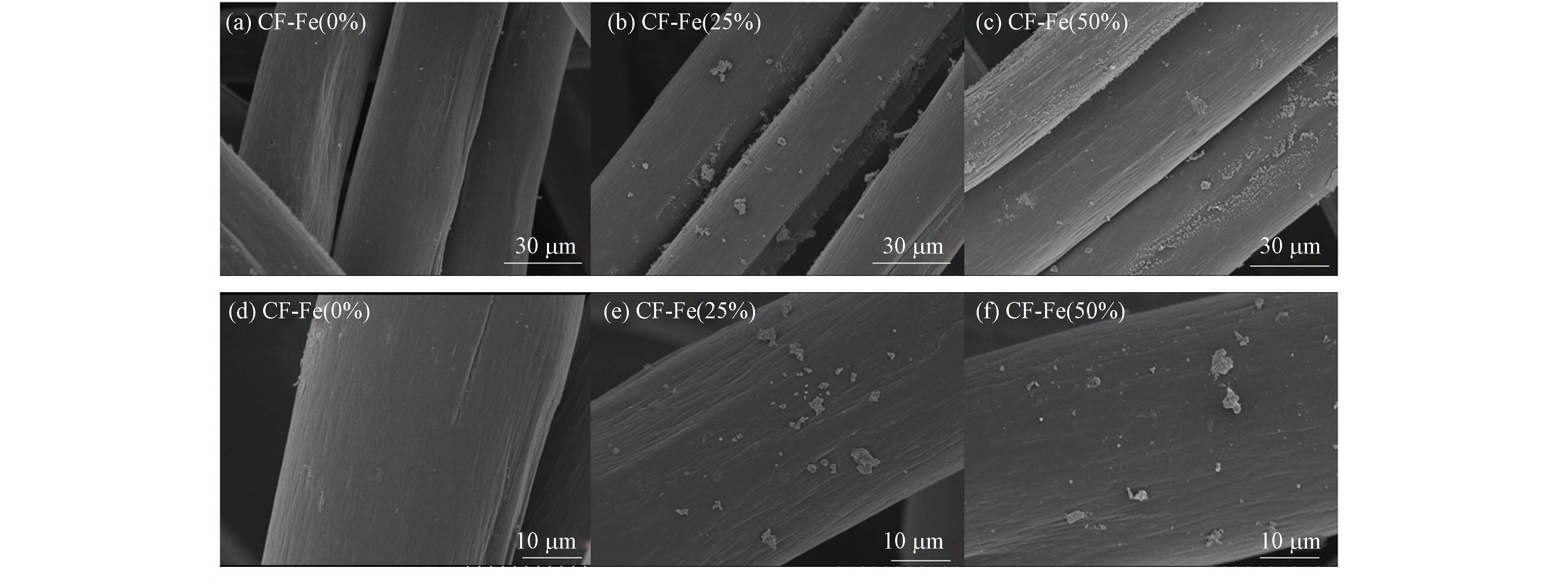

对CFs的形貌表征如图3所示,图3(a)、(d)为CF-Fe(0%),表面整体光滑,无任何杂质. 图3(b)、(e)为CF-Fe(25%),(c)、(f)为CF-Fe(50%)材料,可以看出碳毡上明显有块状物质负载,且铁掺杂比例越高,被铁氧化物覆盖的CFs面积也越大. 同时CF纤维表面存在明显沟槽,有细条纹,这可能是由于高温干燥碳化过程中氮原子和碳原子的演变,高温促进了石墨结构清晰的径向梯度分布,纤维发生横向物理收缩[18].

2.1.2 结构表征

XRD谱图如图4(a)、(b)所示,电极材料在衍射角24.4°和43.4°出现了两个宽衍射峰,分别对应石墨碳纤维晶格平面(002)和(100)的晶面衍射. 随着铁元素掺杂比例的增加,在30°到45°之间,CF-Fe(50%)和CF-Fe(25%)电极材料出现四处衍射峰,分别对应铁氧化物在(104)、(110)、(311)、(220)晶格表面的衍射[19](如图4(b)),证明了铁氧化物的成功负载. 复合材料的催化性能与铁元素价态密不可分,因此采用XPS进一步测定CF和CF-Fe(25%)材料的化学组成和化学成分,从图(c)中确定了C、O、Fe的3个核心元素,表明铁氧化物成功负载在CF上.

图4(d)为Fe元素2p轨道的XPS高分辨图谱,观察到707.2、710.9、713.1、717.8、725.7、728 eV下6个峰,分别为Fe0 2p1/2、Fe3+ 2p1/2、Fe2+ 2p1/2、Fe0 2p3/2、Fe2+ 2p3/2、Fe3+ 2p3/2自旋轨道[20],表明Fe掺杂以多种价态形式存在.

2.1.3 电容特性表征

由图5(a)可知,对CFs材料进行了电容特性表征. 观察到CF-Fe(20%)、CF-Fe(25%)和CF-Fe(50%)材料的CV曲线均存在轻微的氧化还原峰,说明复合材料在扫描电压窗口下具有接受/失去电子的能力,会发生氧化还原反应;且图像整体较为对称,说明复合材料具有良好的电化学稳定性;其中CF-Fe(25%)与其他材料相比,CV曲线的积分面积最大,一般CV曲线的积分面积代表电荷存储容量即比电容[21],说明铁氧化物掺杂为电极材料提供了更高的比表面积和更多的活性位点,因此CF-Fe(25%)材料的电容性能更优异.

CFs的EIS(如图5(b))表现出典型的电容行为,由一个半圆和一条斜线组成[22]. 一般认为,高频区半圆表示电子传递阻力,低频区的线表示离子扩散速率[23]. 与其他材料相比,CF-Fe(25%)材料半圆最小,说明其电子传递阻力最小;CF-Fe(25%)材料斜率最大,说明其离子迁移速率也最高. 而CF-Fe(0%)基本看不到圆弧,可以得出铁氧化物的负载增加了材料的电子传递阻力.

2.2 对染料去除的影响

2.2.1 对CR去除性能的影响

图6(a)为4种CFs下对CR染料的去除效果,可以看出CF-Fe(25%)材料对CR的去除率明显大于其他材料,在15 min内,1.2 V电压下,对300 mg·L−1的CR染料去除率达到45.03%. 图6(b)为不同浓度梯度下对CR的全波长扫描图,可知CR最大吸收波长为505 nm,并观察到,CR的吸光度随着CR的去除而逐渐降低,颜色也随之变浅,这证明CR染料被有效吸附去除. 通过测定反应前后的总有机碳(TOC)含量,可以得出对总有机碳的矿化率达69.40%(如图6(c)). 图6(d)为CR的吸光度与浓度的标准曲线,其中R2=0.999,接近于1 .

图 6 CFs对CR的去除效果(a), CR全波长扫描(b), 总有机碳含量变化(c)和CR的吸光度与浓度标准曲线(d)Figure 6. Removal effect of CFs on CR (a), full wavelength scan of CR (b), variation of total organic carbon content (c) and absorbance versus concentration standard curve of CR (d)(注:施加电压1.2 V,pH=7,CR染料浓度300 mg·L−1,流速3 mL·min−1)(Note: Applied voltage 1.2 V, pH=7, CR dye concentration 300 mg·L−1, flow rate 3 mL·min−1)

图 6 CFs对CR的去除效果(a), CR全波长扫描(b), 总有机碳含量变化(c)和CR的吸光度与浓度标准曲线(d)Figure 6. Removal effect of CFs on CR (a), full wavelength scan of CR (b), variation of total organic carbon content (c) and absorbance versus concentration standard curve of CR (d)(注:施加电压1.2 V,pH=7,CR染料浓度300 mg·L−1,流速3 mL·min−1)(Note: Applied voltage 1.2 V, pH=7, CR dye concentration 300 mg·L−1, flow rate 3 mL·min−1)2.2.2 运行参数对去除阴离子型染料的影响

如图7(a),外加电压对染料去除性能有着显著影响,施加电压为零,即仅靠物理吸附时对CR的去除率约为24.6%,证明CF-Fe(25%)对CR具有一定的物理吸附能力,而在施加电压后,吸附速率明显增加,在1.2 V电压下CR的去除率达到了66.3%,1.8 V电压下去除率为72.5%. 因此可以得出电压与CR染料的去除率呈正相关,这可能是高电压可提供强大的静电驱动力,增强电极对染料的静电吸附作用[24],从而促进离子的转移,加快染料的吸附降解. 但是当电压超过1.2 V时,会产生水解副反应从而增加系统能耗,因此1.2 V电压作为最优电压.

图 7 电压(a)、CR浓度(b)、pH(c)对CR去除的影响;对不同阴离子型染料的去除(d); NC(e)和SY FCF(f)全波长扫描;NC(g)和SY FCF(h)的吸光度和浓度标准曲线Figure 7. Effect of voltage (a), CR concentration (b) and pH (c) on CR removal, removal of different anionic dyes (d), full wavelength scans of NC (e) and SY FCF (f), absorbance and concentration standard curves of NC (g) and SY FCF (h)(注:流速3 mL·min−1,CR染料浓度100 mg·L−1,pH 7 (a);电压1.2 V,CR染料pH 7(b);电压1.2 V ,CR染料浓度300 mg·L−1 (c))(Note: Flow rate 3 mL·min−1, CR dye concentration 100 mg·L−1, pH 7(Fig.(a)), applied voltage 1.2 V, CR dye with pH 7(Fig. (b)), applied voltage 1.2 V, CR dye concentration 300 mg·L−1 (Fig.(c)).

图 7 电压(a)、CR浓度(b)、pH(c)对CR去除的影响;对不同阴离子型染料的去除(d); NC(e)和SY FCF(f)全波长扫描;NC(g)和SY FCF(h)的吸光度和浓度标准曲线Figure 7. Effect of voltage (a), CR concentration (b) and pH (c) on CR removal, removal of different anionic dyes (d), full wavelength scans of NC (e) and SY FCF (f), absorbance and concentration standard curves of NC (g) and SY FCF (h)(注:流速3 mL·min−1,CR染料浓度100 mg·L−1,pH 7 (a);电压1.2 V,CR染料pH 7(b);电压1.2 V ,CR染料浓度300 mg·L−1 (c))(Note: Flow rate 3 mL·min−1, CR dye concentration 100 mg·L−1, pH 7(Fig.(a)), applied voltage 1.2 V, CR dye with pH 7(Fig. (b)), applied voltage 1.2 V, CR dye concentration 300 mg·L−1 (Fig.(c)).由图7(b)可知,CF-Fe(25%)材料对100 mg·L−1CR的去除率最高,对50 mg·L−1CR去除率最低,可能是由于低浓度CR前期以物理吸附为主,去除率较慢;9 min后随着阳极产生羟基自由基含量增多,去除率也随之增大;300 mg·L−1 CR由于浓度过高,1.2 V电压下产生活性自由基数量有限,加之初始浓度高,因此去除率偏低. 因此,选择100 mg·L−1 CR进行后续实验.

如图7(c)可知,过碱的环境不利于对CR染料的去除,在碱性环境中,CR表面的负电荷会与羟基自由基形成静电排斥,阻止自由基与CR的相互作用,使得脱色率下降[25]. 酸性和中性环境有利于对CR的去除,且在pH在3—5范围内具有更好的去除效果,可能是因为在酸性环境中,氢离子增多,加快与氧气生成过氧化氢,从而增加了羟基自由基的生成量,从而提升对CR的去除效果[26]. 但在15 min内,pH在3—11范围内对CR的去除没有明显差别,说明MCDI去除CR等阴离子型染料对进水水质的要求并不高. 图7(d)得到在1.2 V电压,流速3 mL·min−1下,pH 7的进水环境中,对100 mg·L−1的CR、NC、SY FCF在15 min内分别达到66.3%、61.6%和60.7%的去除效果. 图7(e)、(f)为不同浓度梯度下对NC和SY FCF的全波长扫描图,可知最大吸收波长分别为506 nm和482 nm,NC和SY FCF的吸光度与浓度的标准曲线如图7(g)、(h),R2均为0.999.

2.3 材料循环稳定性

电极材料的循环稳定性也是CDI水处理的关键指标. 经过5次吸附-解吸循环实验,结果如图8所示,CF-Fe(25%)对CR的去除率没有明显的衰减,这明CFs对染料的去除率可以稳定在65%,具有良好的循环使用性[27]. 在五次循环实验中,解吸过程中电流的变化几乎保持不变,电流的大小代表溶液离子浓度的变化,同样证明了材料的可重复利用性,为实验运行提供保障.

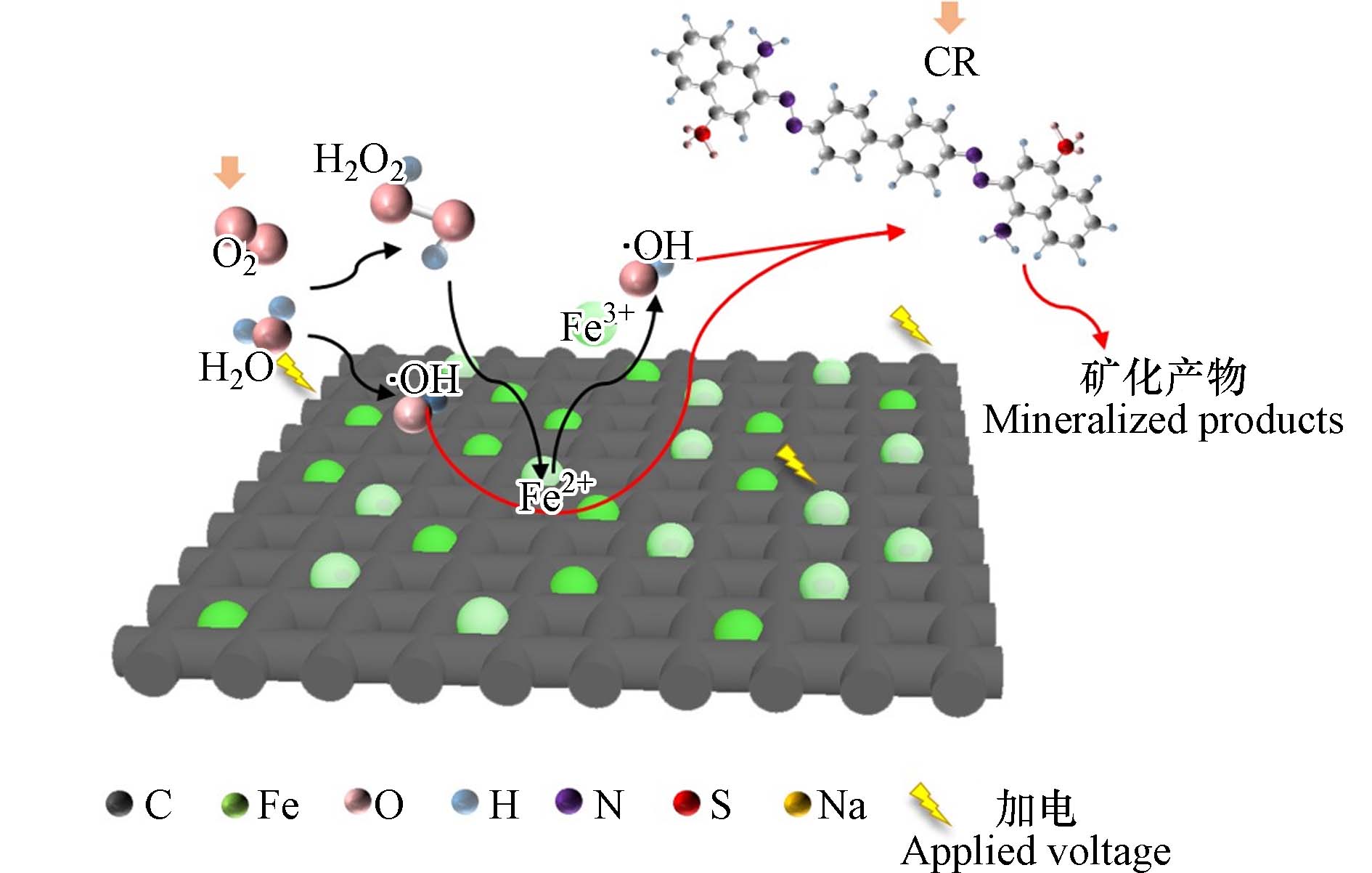

2.4 可能的吸附降解机理

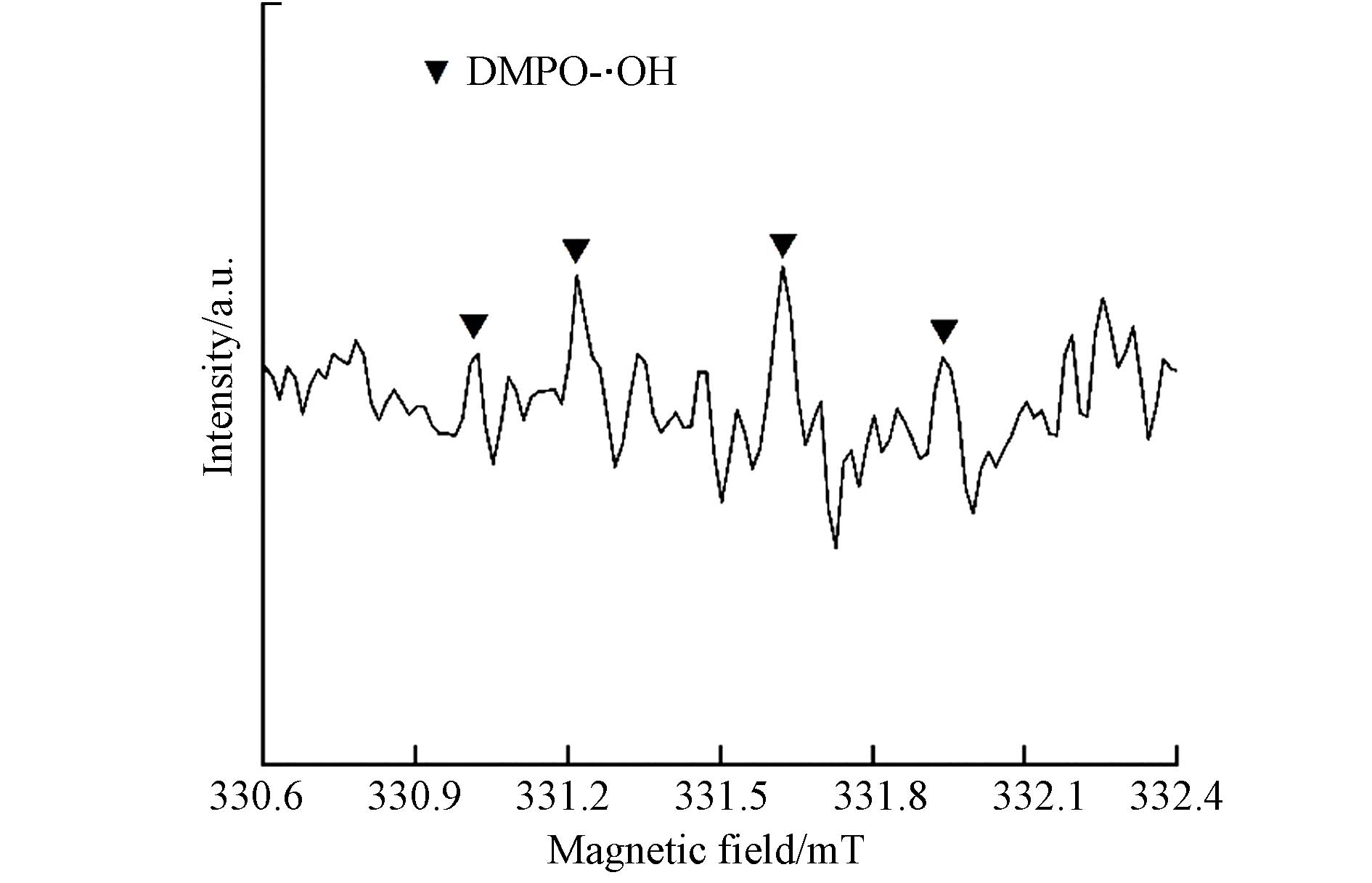

CR等阴离子染料在电场作用力的作用下进入阳极,只添加CEM的半膜MCDI装置使阴离子型染料可以直接与CF接触,CF表面大量丰富的大孔结构使得有机物被充分吸附. CR的去除主要是靠羟基自由基(·OH)的强氧化作用,·OH可能由两种方式生成:一是由于环境处于有氧状态,阳极氧气(O2)发生两电子还原反应生成H2O−,后与氢离子反应产生一些过氧化氢(H2O2)(反应式(5-6))[28],生成的H2O2会被CF表面的铁氧化物活化生成·OH(反应式(7))[29] ;二是外加电压使得水分子被电解生成氢离子、氢氧根离子和部分·OH(反应式(4)),但施加的电压(1.2 V)较低,因此这部分产生的·OH较少. 从而大量·OH与富集在CF表面活性位点上的阴离子染料接触,最终将大分子有机物降解,实现染料的去除(如图9). 因此可以总结为,阴离子染料先被碳毡大孔吸附富集,后被原位产生的·OH降解,降解后CF材料空出活性吸附位点进行再次吸附、降解,实现染料在15 min内的连续去除. 并对反应溶液进行EPR检测实验,检测出DMPO-·OH的特异信号[30] (如图10),验证反应过程中·OH的存在.

H2O→⋅OH+(H++e−) (4) O2+H2O+2e−→H2O−+OH− (5) H2O−+H+→H2O2 (6) Fe2+H2O2→Fe3++OH−+⋅OH (7) 2.5 可能的降解产物分析

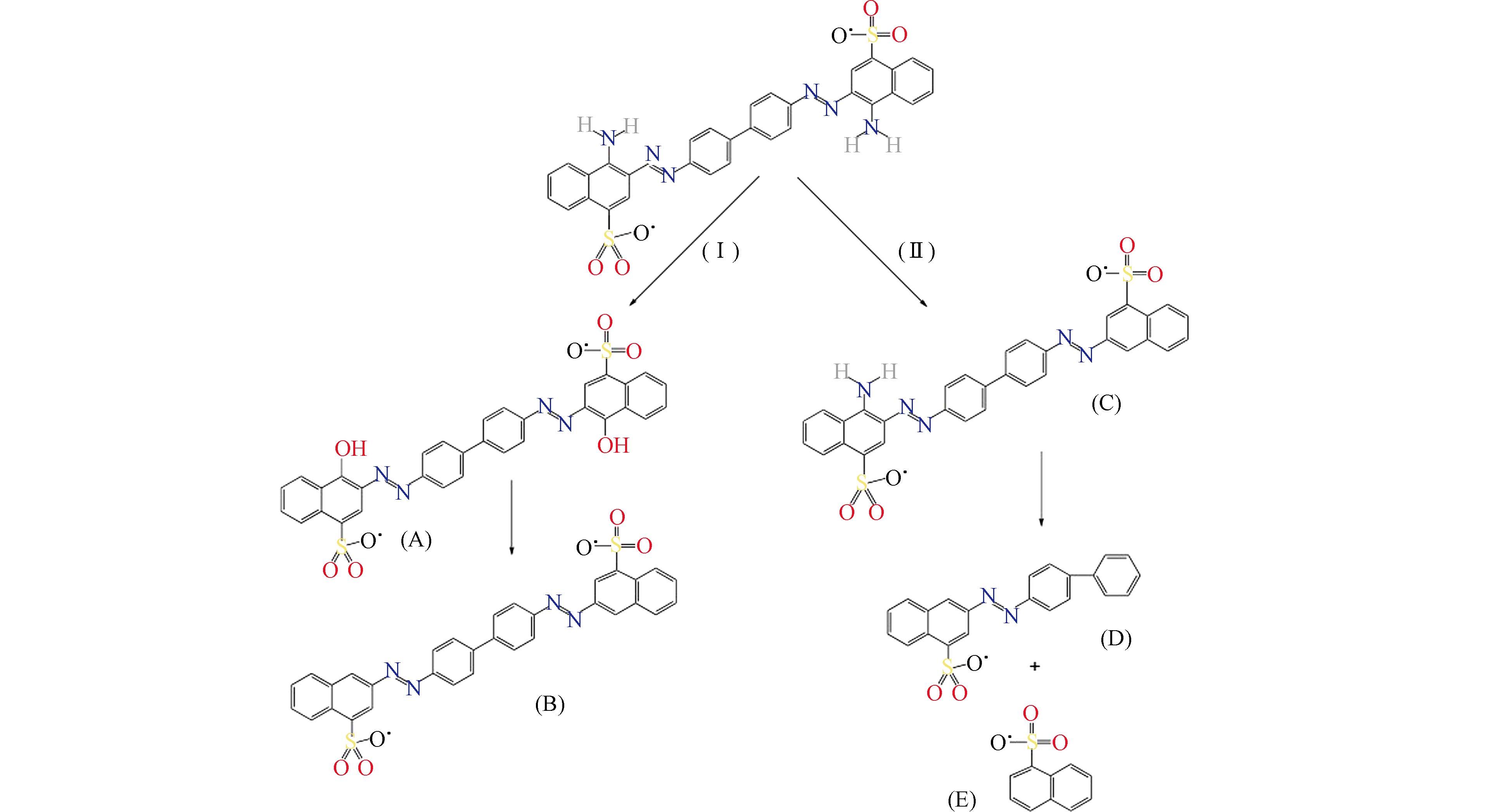

随后用LC-MS/MS研究了CR的降解途径随反应时间的变化. 推测出CR的降解可能通过以下步骤进行(图11):(Ⅰ)CR进行总脱氨和氧化,生成化合物(A),当总脱氨结束后,形成降解产物(B);(Ⅱ)CR的部分脱氨(C)和·OH在芳香环和偶氮基之间可能发生不对称断裂,得到中间体(D)和(E)[31 − 32].

3. 结论(Conclusion)

1)本论文根据阴离子型染料特点,设计了新型杂化半膜MCDI装置,对CR、NC、SY FCF三种阴离子型染料进行去除,阐明铁氧化物掺杂CF作为电极材料的优势.

2)系统地研究了铁碳掺杂比对电极材料电化学性能和去除阴离子型染料性能的影响,得到最佳电极材料为CF-Fe(25%),并根据五次吸附-解吸实验证明材料的循环稳定性.

3)在此基础上进一步探究pH、电压和染料浓度等运行参数对染料去除的影响,结果表明在1.2 V电压,流速3 mL·min−1中性环境下,对100 mg·L−1的CR、NC、SY FCF在15 min内可达66.3%、61.6%和60.7%,并且酸性环境更有利于对染料的去除. 同时,总有机碳(TOC)去除率达69.4%,证明有机物得到彻底降解.

4)EPR试验中检测出DMPO-·OH的特异信号,证明起降解作用的主要氧化性物质为·OH. 本研究将对MCDI处理染料废水方向具有重要指导意义.

-

[1] 马杰. 地下水监测在污染场地管理中的重要作用、存在问题与对策建议[J]. 环境工程学报,2022,16 (4) :1063-1067. [2] 马杰. 我国挥发性有机污染地块调查评估中存在的问题及对策建议[J]. 环境工程学报,2021,15 (1) :3-7. [3] 马杰. 我国挥发性有机污染场地修复中存在的问题及对策建议[J]. 环境工程学报, 2023, 17(8): 2444-2448. [4] 马杰. 污染场地VOCs蒸气入侵风险评估与管控[M]. 北京:科学出版社,2020. [5] BRUCE L,MILLER T,HOCKMAN B. In Solubility versus equilibrium saturation of gasoline compounds:A method to estimate fuel/water partition coefficient using solubility or Koc,NWWA/API Conference on Petroleum Hydrocarbons in Ground Water,Dublin,OH,USA,1991; National Water Well Association:Dublin,OH,USA,1991:571-582. [6] PEARGIN T,KOHLHATKAR R. In empirical data supporting groundwater benzene concentration exclusion criteria for petroleum vapor intrusion investigations,battelle presentation at international symposium on bioremediation and sustainable environmental technologies,Reno,NV,USA,2011. [7] 马杰. 土壤气监测在污染地块调查评估中的优势、局限及解决思路[J]. 环境工程学报,2021,15 (8) :2531-2535. [8] 尤明青. 论环境质量标准与环境污染侵权责任的认定[J]. 中国法学,2017,200 (6) :283-300. [9] 马军,阮清鸳,代晓娟,等. 蓝天之路:十年巨变暨2030展望[R]. 北京:公众环境研究中心 (IPE) :2022. -

点击查看大图

点击查看大图

计量

- 文章访问数: 1860

- HTML全文浏览数: 1860

- PDF下载数: 105

- 施引文献: 0

下载:

下载: