-

20世纪90年代初,WILLIAN E.R提出生态足迹的概念,可将人均消耗资源折算为地域面积,为资源合理利用和可持续发展提供指导[1]。生态足迹主题研究中,关于水资源生态足迹的研究自2014年之后有明显增加,逐渐发展为研究热点。近年来越来越多的学者们从水资源生态足迹角度出发,分析水资源利用及其与经济增长之间的关系[2-3]。ALESSANDRO et al[4]以维琴察市为例,提出了评估城市层面直接用水生态足迹核算方法。RATTANAWAN et al[5]研究了泰国水稻种植水足迹清单,以制定用水政策。MUHAMMADJONet al[6]通过计算塔吉克斯坦南部主要作物水足迹,评估气候变化对当前生长期作物需水量的影响,并确定最佳播种日期以减少未来作物需水量。CHANG et al[7]通过灰度关联模型、水资源生态足迹模型和主成分分析法对宁夏回族自治区的5个城市水资源环境承载力进行安全评价。CRUZ et al[8]研究了西班牙加那利群岛码头的碳足迹和水足迹。周悦等[9]运用水资源生态足迹盈亏模型,从时间和空间两个维度对辽宁省水资源生态盈亏和用水效率进行了研究。李宁等[10]利用水生态足迹计算模型,结合协调发展脱钩评价模型对长江中游城市群的水资源利用与经济增长协调关系进行评价。张杏梅等[11]从水量生态足迹和水质生态足迹视角分析了陕西省水资源利用与经济增长之间的关系并对其脱钩状态进行预测。李晓格等[12]以太阳能值转换率为参数,模拟区域水资源开发利用的动态变化趋势,分析了榆林市水资源可持续利用情况。

为缓解水资源供需矛盾,治理水环境污染和修复生态环境,应当加强水资源循环利用,严格取用水管理,推广污水资源化利用。文献[13]报道,“十三五”时期,全国万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别下降28.0%、39.6%,农田灌溉水有效利用系数显著提升。2021年“中国水周”的主题是“深入贯彻新发展理念,推进水资源集约安全利用”,对提高水资源利用效率提出重点任务。

江苏省作为我国东南沿海地区经济大省,降雨量相对充足,但节水技术和用水方式与经济发展速度不匹配,万元国内生产总值用水量与周边的上海市、浙江省存在一定差距[14-15]。甘肃省位于西部缺水地区,东西部协作发展、黄河流域生态保护和高质量发展等政策的发布实施,对甘肃省用水结构和水资源利用效率提出更高要求。鉴于以上情况,本研究选取江苏省和甘肃省为主要研究对象,分析其人均用水生态足迹,结合“水源—取水—净水—排水—水处理—回用”环节,构建水资源循环利用体系,探讨再生水回用去向,以期为提高水资源循环利用效率提供参考。

-

水资源生态承载力指在可持续发展的前提下,某一具体时期和特定区域的水资源可供量对社会系统和生态系统的支撑能力[16]。水资源生态足迹是在特定人口数量和经济发展水平下,将人们为了维持正常生产生活和良好生态环境消耗的水资源量折算为用地面积。根据水资源生态承载力与水资源生态足迹计算模型[16]得出江苏省和甘肃省2010—2019年水资源生态承载力和各用水方式水资源生态足迹。

水资源生态承载力计算模型,见式(1):

式中:

ECw 为水资源生态承载力,hm2;N为人口数;ecw 为人均水资源生态承载力,hm2/cap;γw 为水资源全球均衡因子,此处取值5.19;ϕw 为水资源用地的产量因子,江苏省取值1.02,甘肃省取值0.22;W为人均水资源消耗量,m3;Pw 为水资源世界平均生产能力,此处取3 140 m3/hm2。水资源生态足迹计算模型,见式(2):

式中:

EFw 为水资源生态足迹,hm2;N为人口数;efw 为人均水资源生态足迹,hm2/cap;γw 为水资源全球均衡因子,此处取值5.19;W为人均水资源消耗量,m3;Pw 为水资源世界平均生产能力,此处取3 140 m3/hm2。本研究将江苏省水资源生态足迹分为生产、生活、城镇环境和农田灌溉4个类别,甘肃省水资源生态足迹分为农业、城镇公共、工业、生活和生态5个类别。采用的年降水量、年水资源总量、全省总用水量、人口数、各行业用水量等数据分别摘自2011—2020年《江苏省水资源公报》《江苏省统计年鉴》和《甘肃省统计年鉴》。

-

江苏省地势较低,地形以平原为主,属于温带向亚热带的过渡性气候,雨量适中,四季分明,河湖众多,水系复杂,为东部河网密集地区[17]。2019年江苏省水资源总量231.7亿m3,常住人口密度为753人/km2,城镇常住居民人均可支配收入51056元,农村常住居民人均可支配收入22675元。根据《2019年度江苏省生态环境状况公报》,2019年,全省水环境质量总体有所改善,纳入国家《水污染防治行动计划》和江苏省“十三五”地表水环境质量目标考核的断面中均无劣Ⅴ类。全省开展监测的75个农村饮用水水源地中,水质达到或优于Ⅲ类的有69个,达标率为92.0%;223个县域地表水点位中,水质达到或优于Ⅲ类的有162个,占72.7%。

甘肃省位于中国西部地区,地处黄河中上游,山脉纵横交错,海拔相差悬殊,气候类型多样,大部分地区气候干燥,干旱、半干旱区占总面积的75%。2019年,甘肃省水资源总量325.9亿m3,城镇居民人均可支配收入32323.4元,农村居民人均可支配收入9628.9元。甘肃省68个地表水省控断面中,2019年无Ⅴ类、劣Ⅴ类水质。2019年甘肃省各城市、县城供水普及率分别达到98.81%和91.44%,城市和县城污水处理率分别为94%和89%,均达到全国平均水平。

-

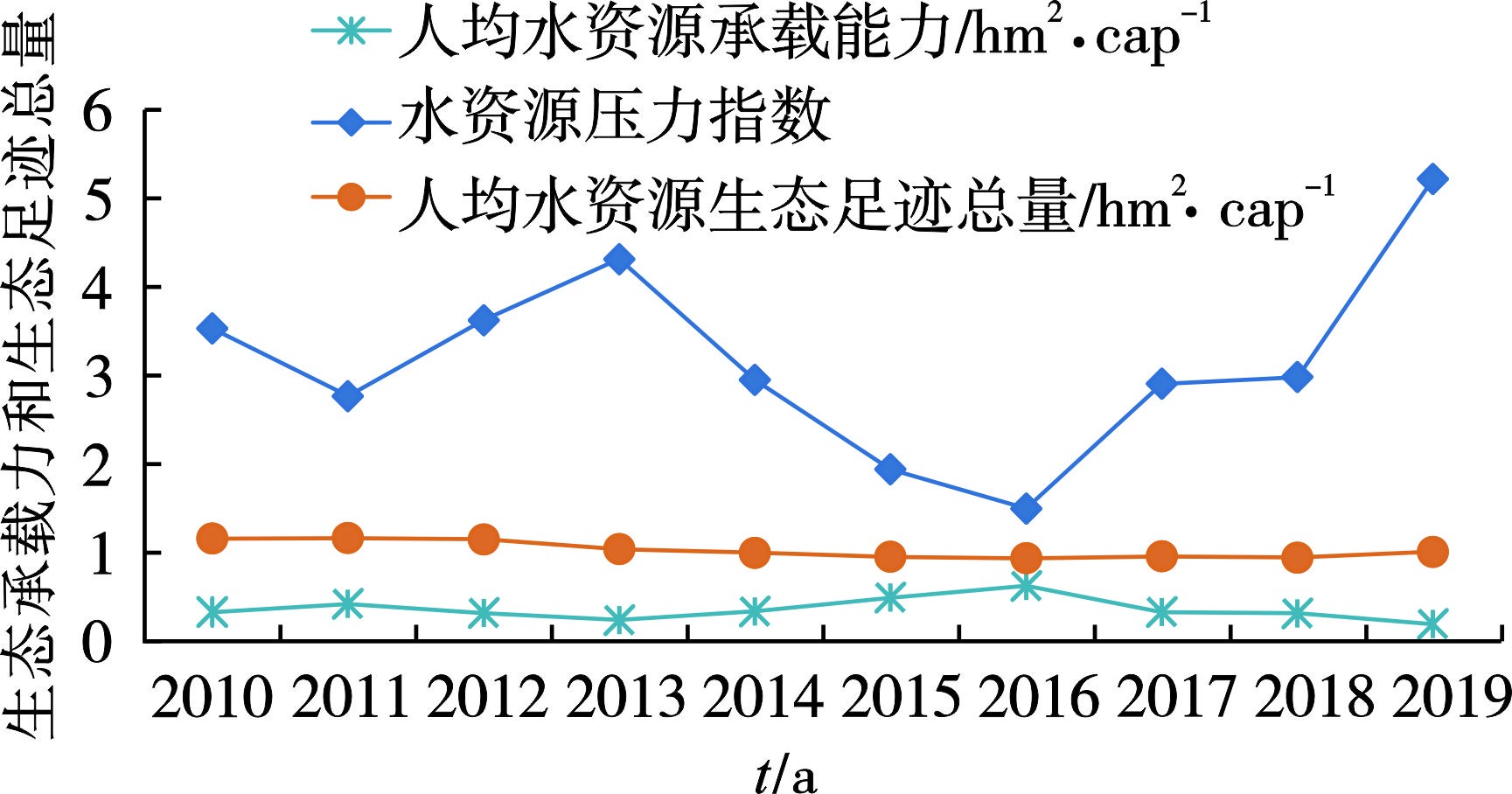

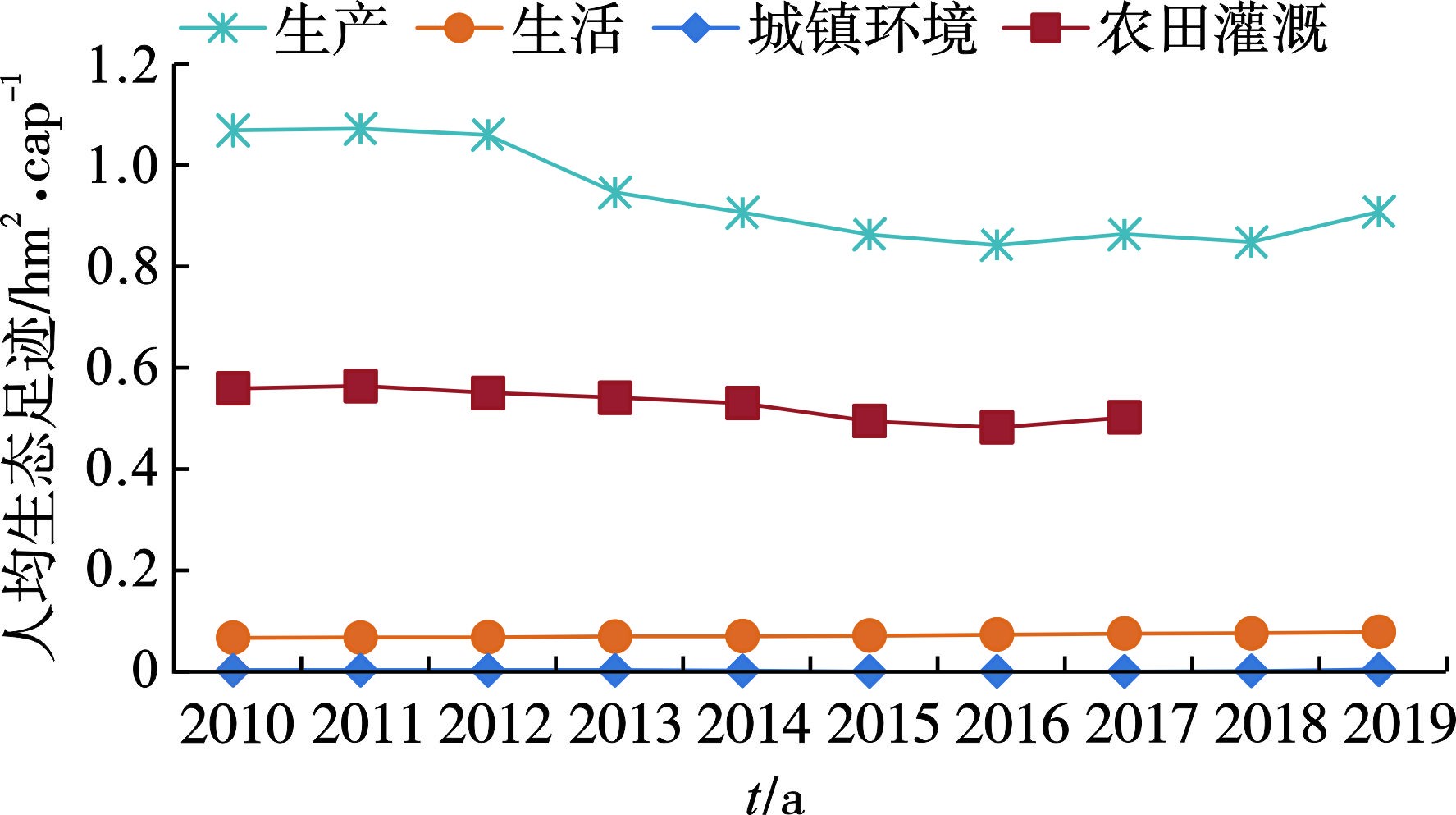

江苏省2010—2019年的人均水资源生态承载力在0.1936~0.6254 hm2/cap之间波动,总体呈下降趋势,见图1。人均承载能力最高的年份为2016年,最低值则出现在2019年,这是由于人均水资源承载能力与年水资源总量呈正相关,江苏省人口数量和用水需求逐年增加,而2019年降雨量较少,水资源压力指数大。

近十年来,江苏省优化生产结构和工艺,推动经济发展绿色转型[18]。江苏省人均水资源生态足迹先降后升,2011年达到最高值,为1.1639 hm2/cap,2016年为最低值0.9365 hm2/cap,之后的3年随着总用水量增加,人均水资源生态足迹略有增长。从其构成来看,人均生产用水量生态足迹占比最大,为90.94%~93.26%,其中以人均农田灌溉用水量生态足迹为主,见图2。《江苏省节约用水条例》《江苏省农业灌溉用水定额》等节水文件颁布实施,农田灌排基础设施不断完善,农田灌溉管理水平得到提高,农田灌溉用水量生态足迹逐渐下降。随着经济快速发展和生活水平的提升,用水需求不断增加,人均生活用水量生态足迹稳定增长,2019年达到0.0832 hm2/cap,较2010年增加了16.44%。人均城镇环境用水量生态足迹自2016年起有所回升,充分体现了居民对良好生活环境的追求,以及生态文明建设和绿色宜居在城镇规划中的重要性。

2010—2019年,江苏省人均水资源生态承载力均低于同年度人均水资源生态足迹,即呈生态赤字状态。2012年生态赤字达到最大值,为0.8 346 hm2/cap,说明江苏省水资源供需不平衡。江苏省属于河网密集地区,降雨量相对充沛,但其时空分布不均匀,水资源利用效率有待提高,应充分利用降雨,优化水资源利用方式。

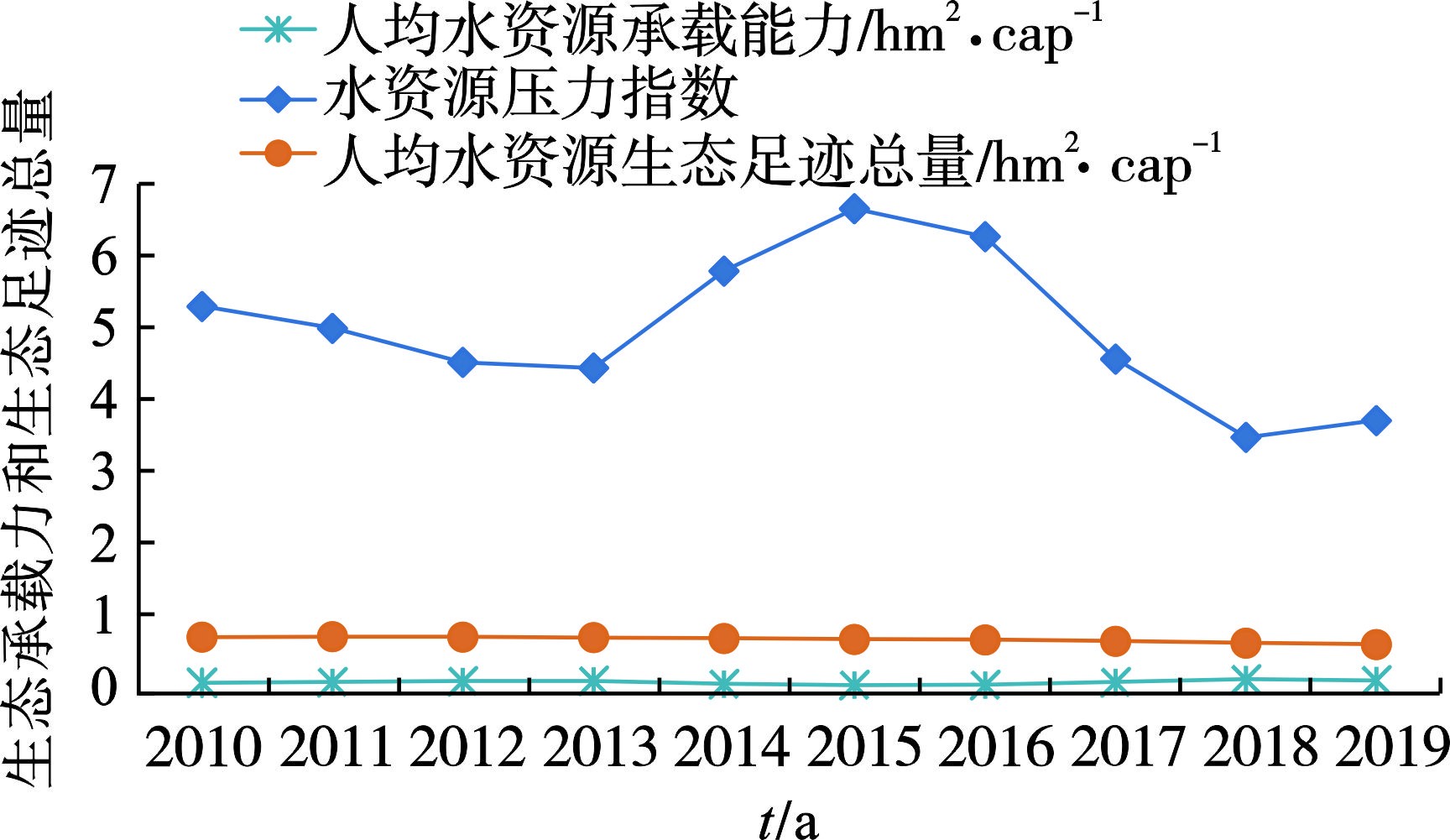

2010—2019年甘肃省人均水资源生态承载力波动上升,最低值为2015年的0.1112 hm2/cap,2018年人均水资源生态承载力明显增加,达到最高值0.1957 hm2/cap,这与年降雨量和年水资源总量增加有关,见图3。人均水资源生态承载力与区域年降水量、水资源用地的产量因子和人口数量直接相关,甘肃省处于西北干旱少雨地区,年水资源总量并不高,因此人均水资源生态承载力也低于江苏省,但二者间的差距逐年缩小。整体来看,近年来甘肃省水资源供需矛盾有所缓解,水资源生态系统与社会经济系统的协调性相对比较稳定。

甘肃省2010~2019年人均水资源生态足迹持续下降,2019年的0.6868 hm2/cap为最低值,见图4。人均农业用水生态足迹自2014年来逐年降低,但2019年仍在人均水资源生态足迹总量中占据绝对优势,为77.82%,农业用水包括农田灌溉、林果地灌溉、草地灌溉、鱼塘补水和畜禽用水。人均城镇公共用水生态足迹呈增长趋势,2019年较2010年增幅为49.88%。人均生活用水生态足迹在2013年为最低值,随后又缓慢增加,2019年的增长率最大,为8.35%。人均生态用水生态足迹变化趋势与人均生活用水生态足迹相似,但其增长相对迅速,2015年较上一年增加了71.64%,说明随着经济社会发展,居民对环境质量的需求更高、更迫切。

随着年降雨量增多,甘肃省人均水资源生态赤字状态有所缓解,年均增长率为1.34%。这说明甘肃省生态保护与建设规划、城乡环境卫生整洁行动实施方案以及污染物减排计划、山水林田湖草项目等的实施已取得初步成效,对提高区域水资源利用效率、改善水生态环境和缓解水资源供需矛盾起到了积极作用。

-

2019年,全国供水总量6021.2亿m3,较2018年增加5.7亿m3。在总供水量中,再生水利用量占1.42%,集雨工程利用量占0.16%。我国水资源利用与城镇化发展目前逐渐趋于基本协调发展的状态,但水资源整体利用效率还有待提高[19]。尤其村镇供排水设施建设情况与城市的差距已逐年缩小,已初步具备水资源循环利用条件和空间,应因地因时制宜采取适用模式提高水资源利用效率[20]。

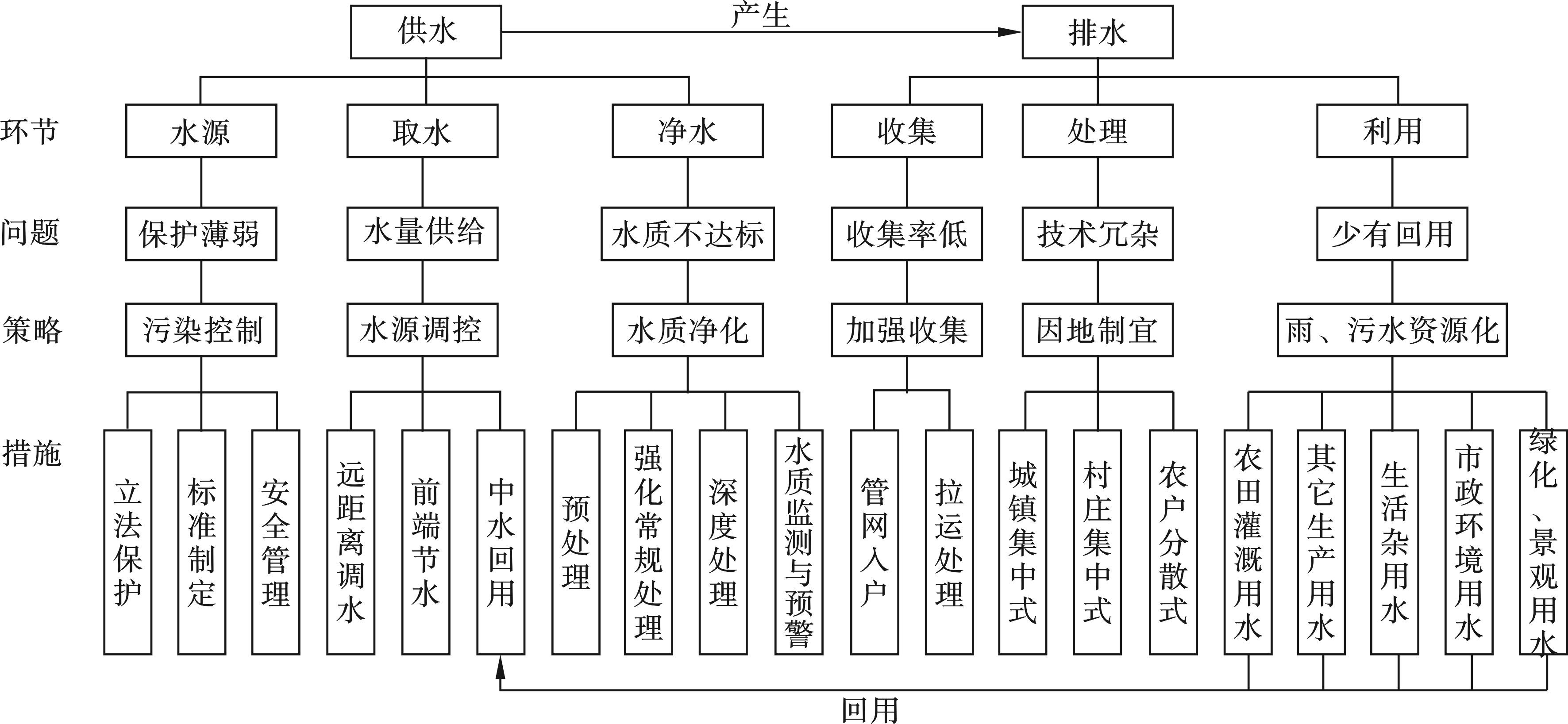

水资源循环利用是实现生态文明建设的重要手段之一[21],基本理念是在循环经济的基础上提高水资源利用效率。一是减量化,通过法律政策约束,在各行业采取节水措施、雨污水回用等以减少新鲜水取用量,减轻污水处理负荷。二是再利用,通过改进生产工艺促进工厂内小循环,改进水处理技术使经处理达标的污水或雨水回用于农田灌溉、道路清扫、绿化用水等。污水再生利用既可以缓解水资源短缺现象,又可以及时收集、解决污水排放去向问题,减少水环境污染。传统污水再生利用更多侧重于生产系统内局部循环,并未统筹兼顾生产、生活用水和生态用水[22]。本研究以江苏省和甘肃省为例,结合区域人均水资源生态承载力和人均水资源生态足迹,从“水源—取水—净水—排水—水处理—回用”流程着手,分析现存问题与对应措施,提出水资源循环利用技术体系,见图5。

提高水资源利用效率应从保障饮水安全出发,通过制定法律、标准和监测预警等安全管理手段,以“预防为主,防治结合”的方式预防水源地水质污染,特别是村镇分散饮用水水源地。农村饮用水水源地的水质监测工作虽处于不断完善中,水质达标率也逐年提高。但与城市饮用水水源地相比,农村饮用水水源地水质达标率总体偏低,尤其是农村地下水饮用水水源地近几年呈现水质变差趋势[23]。对水资源需求量大的地区,完善饮用水水源地监测制度,加强饮用水水源地监管力度,是提升水资源循环利用的前提。

在前端采取节水措施和净水措施是水资源循环利用的基础。例如农业灌溉采取喷灌、滴灌等方式,生活用水端使用节水型器具,优化生产工艺实现车间内水的局部循环利用,净化水质减少无效水排放等。保障污水收集处理率是推动水资源循环利用的重要条件。2019年城市、县城、建制镇和乡污水处理率分别为96.81%、93.55%、54.43%和18.21%,同年城市和县城再生水利用量分别占污水处理总量的21.62%和10.55%。市区在基本实现污水处理的情况下,已开展再生水回用;村镇地区因其污水集中收集处理率整体偏低,可鼓励农户分散或村域集中处理后就地资源化利用。

江苏省2010—2017年人均农田灌溉用水生态足迹占人均水资源生态足迹总量的48.50%~53.98%。研究表明,农业用水占江苏省南水北调受水区供水量的65%以上[24],贯彻水循环理念,提高灌溉用水效率,可有效减少用水量。对于降雨充沛、经济较为发达、人口分布相对集中的江苏省,建议改进农田灌溉技术,采用喷灌、滴灌等方式;在排水系统设计时可充分考虑雨污分流,把雨水通过收集、处理,应用于家庭冲厕;或处理后流入河流、池塘,作景观用水。污水处理技术的选用则主要考虑污染物处理效果、运行稳定性、环境影响等因素,处理达标后,优先回用于用水量较多的农林牧渔业用水和工业用水。

甘肃省2010—2019年人均农业用水生态足迹占人均水资源生态足迹总量的77.34%~81.32%。同时甘肃省农田灌溉用水量占农业用水量的绝大部分,2019年其比例为90.11%,农田灌溉用水量是林牧渔畜用水量的9倍。由此可见,可优先考虑将处理达标的再生水回用于农田灌溉,特别是降雨匮乏地区。对于甘肃省,因其经济条件一般、气候干燥,在污水处理达标的前提下,需综合考虑处理效果和经济性,即运行稳定性、基建成本、运行成本等。再生水回用阶段应兼顾城镇公共和生态用水,通过洒水降尘、河湖景观用水,优化生态环境,实现水资源化利用,同时有助于实现生态固碳和绿色宜居。

东部地区河流水系分布多,工业相对发达,水资源生态承载力较高,但不同年份的年降雨量和人口数量变化大,因此人均水资源生态承载力和人均水资源生态足迹波动明显,而中西部干旱缺水地区相对稳定。东部地区应进一步发展科技,减少工业用水和生活用水压力;中西部地区可通过引水工程等手段干预水资源生态承载力,保障水资源生态系统与社会经济系统的协调发展。处理后的污水、雨水循环利用可有效减少新鲜水取用量,再生水回用去向具体可根据不同地区主要用水行业确定优先级。通过对江苏省、甘肃省的水资源生态足迹分析,可以发现农业用水效率有待提高,传统农业发达地区的生态赤字不容忽视,此类地区可充分考虑将再生水回用于农田灌溉。

-

2010—2019年以来,江苏省人均水环境承载能力呈波动下降趋势;人均水资源生态足迹总体来说略有增长,其中以人均农田灌溉用水量生态足迹为主;江苏省人均水资源生态承载力均低于同年度人均水资源生态足迹,呈生态赤字状态。甘肃省人均水资源生态承载力有所上升,人均水资源生态足迹逐年下降,占比最大的仍是人均农业用水生态足迹,人均生态用水生态足迹明显增长,人均水资源生态赤字逐年缓解。

循环利用是实现水资源可持续发展的必要手段,提高水资源循环利用率可从水源保护、节水净水、污水收集处理后回用、雨水资源化利用等多维度出发,根据区域水资源分布和用水特征因地因时制宜地选择雨污水处理技术、标准和再生水回用去向。再生水应优先回用于生产、生活用水,兼顾生态用水,具体比例可根据各产业人均用水生态足迹确定。通过科学用水、技术节水加强水资源各个环节的循环利用,促进水资源可持续利用。

基于水资源生态足迹的水资源循环利用技术体系研究

Study on technical system of water resources recycling based on water ecological footprint

-

摘要: 平衡水资源供需、实现水资源合理循环利用是当前社会面临的重要问题。基于2011—2020年江苏省和甘肃省统计数据,重点分析人均水资源承载力、人均水资源生态足迹和人均生态盈亏变化趋势。结合各产业人均用水生态足迹进行水资源循环利用技术体系研究。结果表明:江苏省水资源利用常年呈生态赤字状态,甘肃省生态赤字状态近几年已有所缓解。构建水资源循环利用体系可从“水源—取水—净水—排水—水处理—回用”流程展开,再生水回用阶段应综合考虑区域实际情况,根据各产业用水生态足迹统筹分配再生水中生产、生活、生态用水的比例,提高水资源循环利用率。Abstract: Balancing water resource supply and demand and achieving rational recycling of water resources are important issues faced by society today. Based on the statistical data of Jiangsu Province and Gansu Province from 2011 to 2020, the changing trend of water resources carrying capacity per capita, water resources ecological footprint per capita and ecological profit and loss per capita were analyzed. Combined with the ecological footprint of per capita water use in various industries, the technical system of water resource recycling was studied. The results showed that the utilization of water resources in Jiangsu Province had shown an ecological deficit, while the ecological deficit in Gansu Province was gradually an ecological surplus. The construction of water resources recycling system can be carried out from the process of " water source—water intaking—water purification—drainage—water treatment—reuse". In the stage of reclaimed water reuse, the actual situation of the region should be comprehensively considered, and the proportion of production, domestic and ecological water in reclaimed water should be distributed according to the ecological footprint of water use of various industries, to improve the recycling utilization rate of water resources.

-

Key words:

- water resource /

- ecology footprint /

- ecological carrying capacity /

- recycling utilization

-

随着我国食品加工[1]、造纸[2]等行业的快速发展,含糖废水的排放负荷不断增加,仅在 2016 年,全国含糖废水排放量就达到了2.73×109 t[3]。含糖废水通常包含单糖、多糖、聚糖等物种,其在水体中呈现色度高、有机物浓度大、难降解等特征,如不经过处理直接排入水体,会对水环境和人体健康造成威胁。目前处理含糖废水的主要方法有吸附法[4]、生物法[5]、絮凝沉淀法[6]、化学氧化法[7]等。吸附法是使用吸附剂(活性炭等)利用其多孔结构吸附含糖废水中的糖类大分子,从而降低色度与化学需氧量(chemical oxygen demand, COD),然而富含浓缩污染物的吸附剂难以脱附再生,如处理不当会造成环境二次污染[8]。生物法对实际含糖废水中高浓度难生化降解有机污染物的处理效果极其有限,且生物法处理周期长,对环境温度要求高[9]。因此,高效、环境友好型水处理技术的探索对于实际含糖废水达标排放处理具有重要意义。

絮凝沉淀法是在含糖废水中加入絮凝剂以吸附架桥和电中和方式与糖类大分子等发生分子间作用形成大颗粒絮体从而使之沉降[10]。JABIN等[11]使用聚酰胺基阳离子聚电解质处理制糖工业中的废水,在表氯醇与二苯胺摩尔比为1.5∶1时,加入2 mg·L−1的PE-2(环氧氯丙烷与二苯胺的摩尔比为1.5∶1)后,对COD的去除率达94.8%。此外,LI等[12]采用聚合氯化铝絮凝方法作为预处理以降低焦化废水中40.1%的COD,减小后续膜蒸馏过程中膜污染发生的可能性。有研究表明,絮凝沉淀法可高效去除实际废水中的悬浮物、胶体以及大分子有机污染物,然而对一些小分子可溶性有机污染物(如脂类、酸类等)去除效果较差[13]。因此,为实现实际废水的达标排放,往往需要大幅度提高化学絮凝药剂的投加量,这无疑增加了处理成本,也为后续大量生成的化学污泥处理带来困难。

基于过硫酸盐的高级氧化技术起步较晚,但因具有以下特性而备受关注:过硫酸盐在外部能量作用下可将O—O键断裂,从而生成具有强氧化性的硫酸根自由基(

SO-4⋅ SO-4⋅ ⋅OH 基于上述单一絮凝沉淀法和过硫酸盐氧化法的技术局限性,构建絮凝耦合过硫酸盐氧化体系来处理实际、复杂废水是研究者们常用的方法。例如,LUO等[17]首先使用质量浓度均为500 mg·L−1的聚丙烯酰胺(polyacrylamide, PAM)与聚合氯化铝(polyaluminum chloride, PAC)处理提取油气时的返排和采出水,再添加质量浓度均为40 mg·L−1的Fe0与C以及30 mmol·L−1的过硫酸盐,在pH为3的条件下,使总有机物去除率达95.7%,悬浮固体去除率达92.4%,色度去除率达97.5%。目前关于絮凝耦合过硫酸盐氧化体系的研究,主要集中在单一絮凝或氧化过程中新型絮凝剂或催化剂的研发,污染物转化路径及降解机理的探究对于絮凝耦合过硫酸盐氧化体系的构建与优化非常关键,但相关的研究非常缺乏。

本研究以实际、复杂难降解废水为研究对象,首次构建出处理含糖废水的絮凝耦合过硫酸盐氧化体系,通过对单一絮凝体系和过硫酸盐氧化过程关键影响因子的探究,例如助凝剂、复合絮凝剂、氧化剂投加量等,构建出可同步高效去除实际、复杂含糖废水中COD和色度的耦合技术体系,基于紫外全波长扫描和GC-MS分析,揭示实际含糖废水在耦合体系中污染物转化路径,以期为实际、复杂含糖废水的达标排放提供现实可行的新方法,并为深入理解絮凝耦合过硫酸盐氧化体系中污染物转化机理提供参考。

1. 材料与方法

1.1 实验药剂与水样

实验所用药剂聚合氯化铝(PAC)纯度Al2O3>28%(1 600 元·t−1);聚丙烯酰胺(PAM)为非离子型,分子质量1 200万(6 000 元·t−1);七水合硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)为分析纯(220 元·t−1);过硫酸盐(Na2S2O8)为分析纯(8 200 元·t−1)。以上药剂均购买于凯玛特(天津)化工科技有限公司。含糖废水取自天津市某糖厂,在糖厂废水出水管口处首先使废水放流10 min,之后使用玻璃制盛水器取水,之后将采集的水样保存到恒温20 ℃环境中,并立即展开实验。

1.2 絮凝、过硫酸盐氧化及耦合体系实验步骤

1)复合絮凝剂配比在单一絮凝体系中对絮凝效果的影响。在250 mL烧杯中均加入100 mL废水样,3组实验中复合絮凝剂总投加量均为废水质量的0.5%,其中PAC的投加量分别为0.49、0.495、0.497 g,则PAM:PAC质量比分别为1∶50、1∶100、1∶150。投加复合絮凝剂后以50 r·min−1搅拌10 min,使废水中复合絮凝剂与污染物充分接触絮凝后,停止搅拌,静置30 min;再将溶液过滤,取滤液进行紫外全波长扫描并测试pH、色度及COD值。

2)复合絮凝剂投加量在单一絮凝体系中对絮凝的影响。在250 mL烧杯中均加入100 mL废水样,3组实验PAM∶PAC的质量比均为1:100,其中PAC的投加量分别为0.495、0.99、1.48 g,则所加复合絮凝剂总量分别为废水质量的0.5%、1%、1.5%。投加复合絮凝剂后以50 r·min−1搅拌10 min,使废水中复合絮凝剂与污染物充分接触絮凝后,停止搅拌,静置30 min;再将溶液过滤,取滤液进行紫外全波长扫描并测试pH、色度及COD值。

3) FeSO4·7H2O与Na2S2O8的摩尔比对氧化效果的影响。在250 mL烧杯中均加入100 mL废水样,直接投加FeSO4·7H2O和Na2S2O8,加入FeSO4·7H2O的量均为0.5 mmol·L−1,加入Na2S2O8的量分别为0.5、1、2.5、5 mmol·L−1(FeSO4·7H2O与Na2S2O8的摩尔比分别为1∶1、1∶2、1∶5和1∶10),之后以50 r·min−1搅拌反应3 h,实验完成后取样并测试pH、色度及COD。

4)絮凝后FeSO4·7H2O与Na2S2O8的摩尔比对实验结果的影响。为了研究絮凝耦合催化氧化体系对实验结果的影响,在选取最优絮凝条件下将废水样进行絮凝处理后,将絮凝后的滤液按照实验3)中催化剂FeSO4·7H2O和氧化剂Na2S2O8的投加方法进行实验并取样检测。实验过程中空白对照即为不添加任何药剂的糖厂废水原水。

1.3 分析方法

色度的检测方法按照《水质色度的测定稀释倍数法》(HJ 1182—2021)进行,先将试样初级稀释并记录稀释次数为n,再按照自然倍数稀释并记录稀释倍数D1,最终样品色度

D=D1×10(n−1) ⊆ ⊆ 2. 结果与讨论

2.1 单一絮凝体系处理实际含糖废水

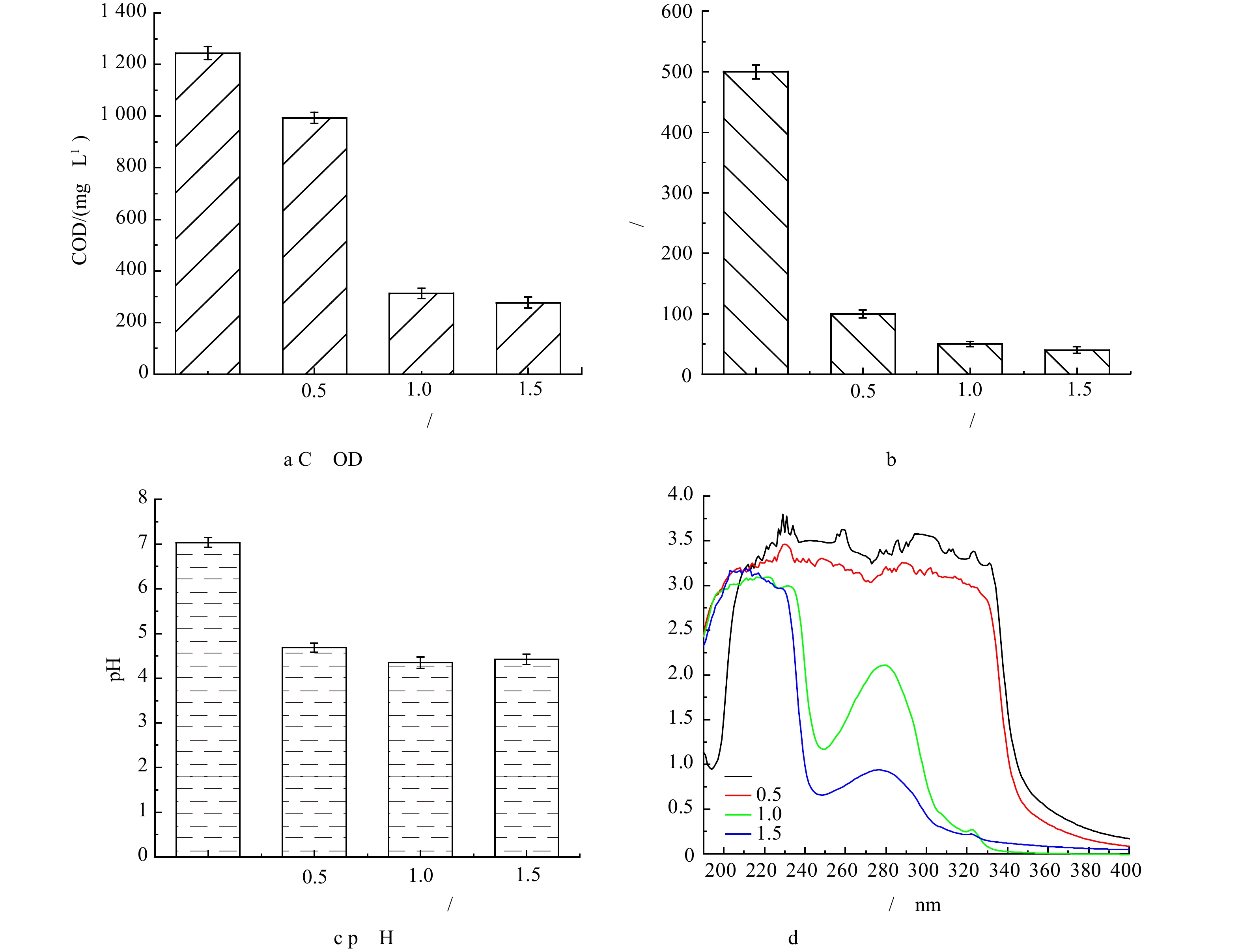

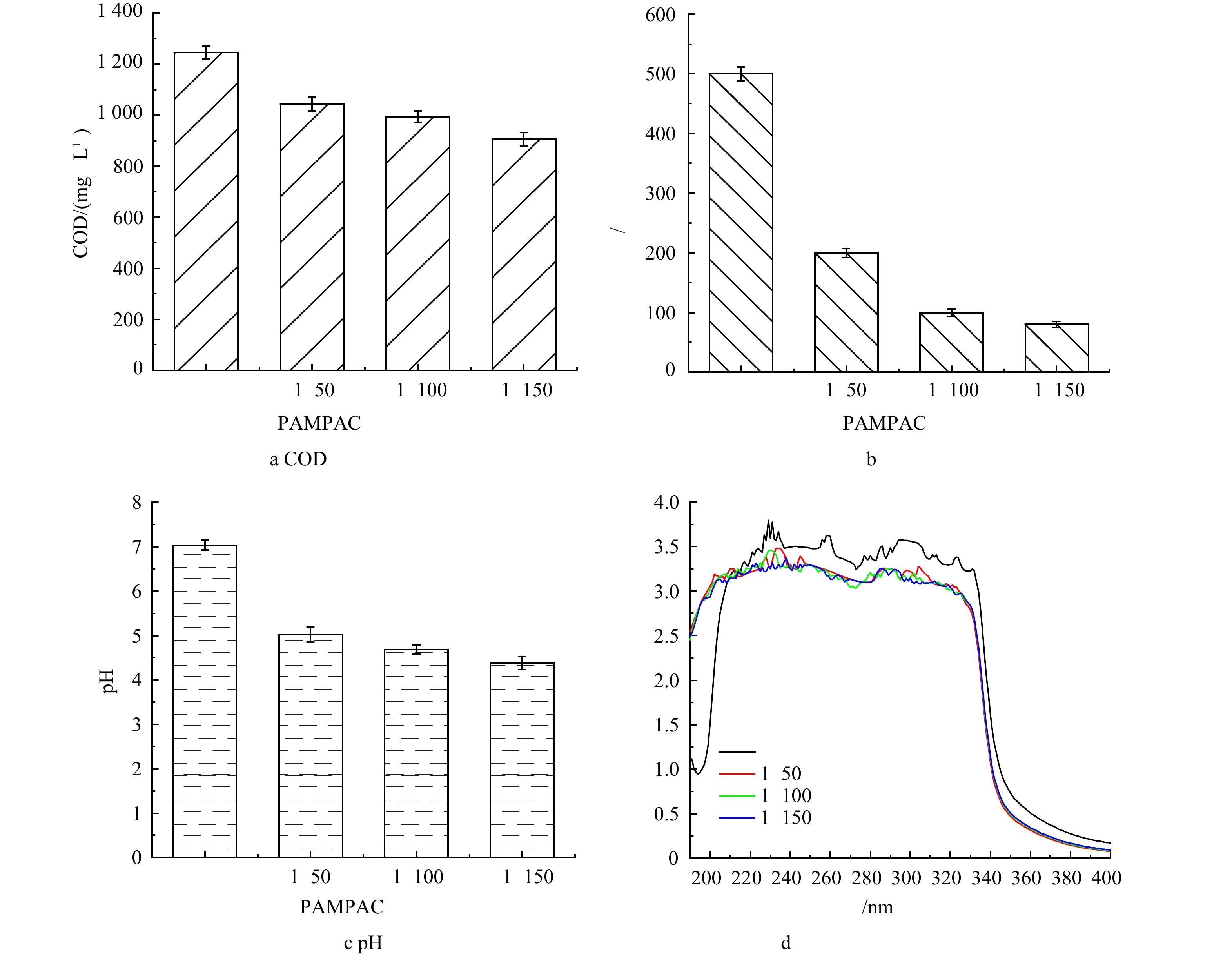

1) PAM与PAC比例对絮凝沉淀过程的影响。无机絮凝剂PAC主要使胶体颗粒脱稳从而发生絮凝沉淀,但反应过程中所产生的絮体分子链较短,不易沉降,而助凝剂PAM可以通过架桥等作用将无机絮凝剂所形成的短分子链絮体团聚成大絮团,从而增强絮体沉降能力[18]。本文探究了当PAM和PAC比例分别为1∶150、1∶100和1∶50时,絮凝沉淀对实际含糖废水的处理效果。如图1(a)和图1(b)所示,随着PAM与PAC比例的降低,絮凝沉淀对实际含糖废水中COD和色度的去除率持续升高。当PAM∶PAC比例为1∶50时,COD和色度的去除率分别为16.16%和60%;而当PAM∶PAC比例降低到1∶150时,实际含糖废水中COD和色度的去除率则分别增加到27.25%和80%。虽然助凝剂PAM的长链结构可通过架桥等作用强化絮凝沉淀且去除实际含糖废水中的COD和色度,但过高的PAM投加量并不会进一步提升实际废水的处理效果。这是由于过多的PAM高分子会覆盖胶体表面,使接近的胶体受到压缩变形而具有排斥势能[19]。实际含糖废水经絮凝沉淀处理后pH变化如图1(c)所示。PAC的水解作用会造成溶液pH的下降,而助凝剂PAM过多的投加会一定程度上抑制PAC水解过程,影响废水中COD的去除,这与废水COD和色度处理结果相一致。

原水和絮凝沉淀处理后废水的紫外全波长扫描结果如图1(d)所示。当复合絮凝剂投加量为0.5%时,通过调节PAM和PAC比例,实际含糖废水的COD最高可降低约339 mg·L−1,色度最高可降低约84%,然而值得注意的是相比于原水,絮凝沉淀处理后水样在190~400 nm内的吸光度并没有明显下降。根据实际含糖废水COD、色度去除率以及紫外全波长扫描结果,推断絮凝沉淀过程中优先去除一些不具有发光基团的大分子有机污染物,例如聚合物和长链烷烃(二十九烷烃、三十四烷烃等)等,这些物质同样也是构成实际含糖废水色度的重要组成部分。

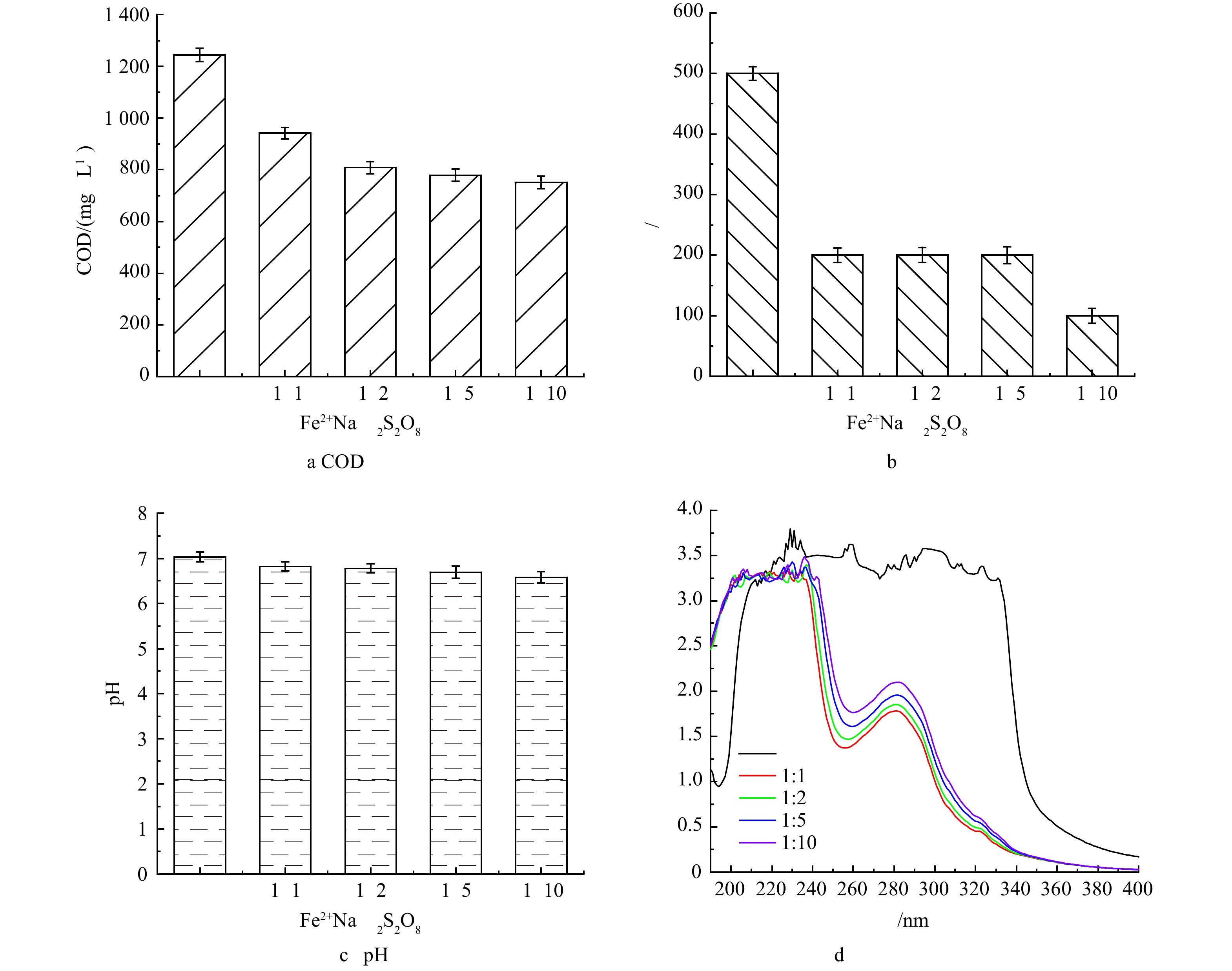

2)复合絮凝剂投加量对絮凝沉淀效果的影响。由图2(a)和图2(b)可见,当复合絮凝剂投加量由0.5%增加到1%时,实际废水中COD去除率由20.18%升至74.84%,色度也进一步由100 倍降低到50 倍。然而,当复合絮凝剂投加量增加到1.5%时,实际含糖废水中COD和色度的去除率几乎没有提升。这是由于增加絮凝剂有助于絮凝沉淀反应的充分进行,但过多的絮凝剂会改变胶体颗粒电性,使得脱稳胶体重新稳定,不利于废水中污染物的去除[20]。由于絮凝沉淀过程中氯化铝的水解作用,处理后废水的pH有所下降。如图2(c)所示。pH的降低有利于后续过硫酸盐氧化,因为二价铁在酸性环境下更倾向于以离子形式存在[21]。

原水和絮凝沉淀处理后废水的紫外扫描结果如图2(d)所示。紫外扫描结果表明,随着絮凝剂投加量的进一步增大,在240~300 nm内的吸光度显著下降,而在200~240 nm内的吸光度未下降。根据之前的研究[22-23]表明,推断随着絮凝剂投加量的增加,实际含糖废水中包含紫外或可见发光基团的大分子有机污染物(如芥酸酰胺、邻苯二甲酸丁酯等)逐渐被去除,而包含发光基团的小分子有机物(如乙酸丁酯等)的去除效果依旧很差。此外,紫外全波长扫描和色度去除结果表明,上述包含发光基团的大分子有机污染物同样也是构成实际含糖废水色度的物质。综合COD、色度去除以及絮凝剂投加成本综合分析,1%的复合絮凝剂投加量作为后续实验的最佳条件。

2.2 FeSO4·7H2O催化Na2S2O8处理实际含糖废水

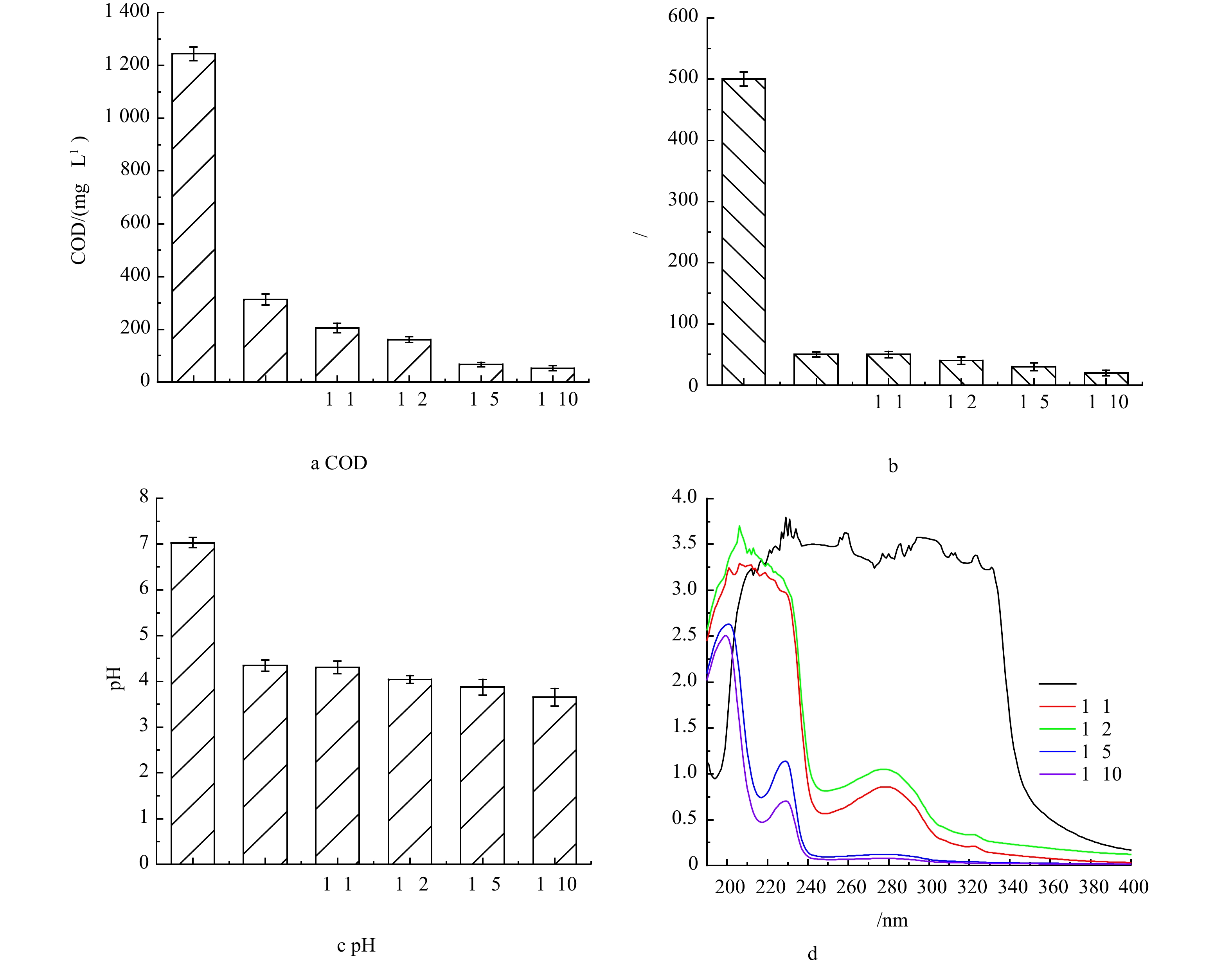

在过硫酸钠以及反应生成含氧自由基的共同氧化作用下(式(1)~(2)),实际含糖废水的COD和色度也可得到一定程度的去除,如图3(a)和3(b)所示。当Fe2+与过硫酸钠比例从1∶10提高到1∶1时,实际含糖废水中COD去除率由39.63%下降到24.28%,色度去除率同样也由80%下降到60%。上述结果表明,过多的Fe2+投加量并不能提高过硫酸钠氧化体系的去除效率,这是由于过量Fe2+会猝灭氧化体系中生成的硫酸根自由基 (式(3)),导致污染物去除率下降。不同Fe2+与过硫酸钠比例下氧化体系处理后废水pH由于小分子有机酸的生成呈现下降趋势(图3(c)),但由于单一过硫酸盐氧化体系对实际、复杂含糖废水有限的处理效果,处理后废水pH下降幅度非常微弱。

Fe2++S2O2−8→Fe3++SO−4⋅+SO2−4 (1) SO−4⋅+OH-→⋅OH+SO2−4 (2) Fe2++SO−4⋅→Fe3++SO2−4 (3) 原水和Fe2+催化Na2S2O8氧化体系处理后废水的紫外全波长扫描结果如图3(d)所示。结果表明,和原水相比,Fe2+催化Na2S2O8氧化体系处理后含糖废水在240~300 nm的吸光度显著下降,但随着Fe2+与Na2S2O8比例的变化,该波长范围内的吸光度并没有显著变化。对比单一絮凝沉淀体系和Fe2+催化Na2S2O8氧化体系对实际含糖废水中COD、色度去除以及紫外全波长扫描结果,推断Fe2+催化Na2S2O8氧化体系优先去除包含发光基团的大分子有机污染物(如芥酸酰胺、邻苯二甲酸丁酯等),但对大分子聚合物的去除能力非常有限。此外,在近中性实际废水中,二价铁难以以离子形式存在,倾向与氢氧根生成沉淀物,进而影响过硫酸钠生成硫酸根自由基的速率[24]。综上所述,Fe2+催化Na2S2O8氧化体系无法实现对实际、复杂含糖废水的高效处理。

2.3 絮凝耦合过硫酸盐氧化对实际含糖废水的处理效果

絮凝耦合过硫酸钠氧化体系对实际含糖废水中COD、色度去除率如图4(a)和图4(b)所示。根据上述分析,絮凝沉淀优先去除实际含糖废水中不含发光基团的聚合物、长链烷烃以及包含发光基团的大分子有机污染物(如芥酸酰胺、邻苯二甲酸丁酯等),处理后废水COD由1 244 mg·L−1降低到313 mg·L−1,色度由500 倍降至50 倍,pH也由7.03降到更有利后续氧化过程的酸性环境。经过进一步的过硫酸盐氧化处理,当Fe2+与过硫酸钠比例为1:10时,实际废水COD值可低至53 mg·L−1,色度持续降低了20 倍。如图4(d)所示,当Fe2+与Na2S2O8比例为1∶5和1∶10时,处理后废水在240~300 nm内的吸光度几乎降低为0,在220~240 nm内的吸光度大幅度降低。紫外全波长扫描结果表明,经絮凝沉淀处理后的实际废水在经过过硫酸钠氧化体系进一步处理后,废水中含发光基团的大分子有机污染物几乎被彻底去除,另外,在单一絮凝沉淀体系和Fe2+催化Na2S2O8氧化体系中几乎无法去除的含发光基团的小分子有机污染物也得到有效去除。综上所述,絮凝耦合过硫酸钠氧化体系可高效去除实际、复杂含糖废水中的高COD和色度,处理后的水质可满足城镇污水处理厂污染物排放标准一级标准(GB 18918-2002)。本研究在使用絮凝耦合过硫酸盐氧化处理废水工艺中,参考市场药剂价格得出:絮凝部分所需药剂花费为8.2元·t−1,过硫酸盐氧化过程所需药剂花费为1元·t−1,则本工艺处理含糖废水药剂花费为9.2元·t−1。

2.4 污染物转化机理

为进一步阐明实际含糖废水在絮凝耦合过硫酸钠氧化体系降解过程中污染物的转化机理,原水和耦合体系处理后废水中污染物类型采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)分析。如表1所示,原水中主要包括苯系物、长链烷烃、酰胺及酯类。经过絮凝耦合过硫酸盐氧化处理后,废水中的乙酸,1-甲基丙酯、乙酸丁酯、对二甲苯、乙苯、1,2,4,5-四甲基苯、十七烷、1,8-二甲基萘、邻苯二甲酸二丁酯、十八酰胺、三十四烷、芥酸酰胺、二十九烷、1,1'-双萘和二甲基砜这14种有机物被完全去除,而甲苯、丁二酸二甲酯、柠檬酸丁酯、9-十八碳酰胺,(z)和油酸甘油酯的去除率分别为48.32%、37.22%、41.42%、90.74%和43.94%。此外,耦合处理后废水中也检测到由大分子有机物转化而成的小分子有机物,例如甲酸丁酯。

表 1 原水与耦合体系处理后废水中物质分析Table 1. Analysis of substances in raw wastewater and treated wastewater by the coupled system组分 分子式 保留时间/min 原水中物质相对含量/% 耦合体系处理水样后 去除率/% 甲酸丁酯 C5H10O2 3.965 — 存在 0 乙酸,1-甲基丙酯 C6H12O2 4.576 2.21 不存在 100 甲苯 C7H8 4.776 0.46 存在 48.32 乙酸丁酯 C6H12O2 6.290 47.59 不存在 100 对二甲苯 C8H10 6.560 0.05 不存在 100 乙苯 C8H10 7.377 4.92 不存在 100 丁二酸二甲酯 C6H10O4 11.216 0.11 存在 37.22 1,2,4,5-四甲基苯 C10H14 13.249 0.26 不存在 100 十七烷 C17H36 13.439 0.04 不存在 100 1,8-二甲基萘 C12H12 17.306 0.03 不存在 100 邻苯二甲酸二丁酯 C16H22O4 23.212 8.51 不存在 100 柠檬酸丁酯 C18H32O7 25.583 0.85 存在 41.42 9-十八碳酰胺,(z) C18H35NO 27.035 2.80 存在 90.74 十八酰胺 C18H37NO 27.222 0.77 不存在 100 油酸甘油酯 C18H33N 27.930 1.22 存在 43.94 三十四烷 C34H70 28.629 0.20 不存在 100 芥酸酰胺 C22H43NO 30.128 27.17 不存在 100 二十九烷 C29H60 32.519 0.19 不存在 100 1,1'-双萘 C20H14 33.345 0.32 不存在 100 二甲基砜 C20H14O2S 34.475 2.30 不存在 100 综合GC-MS和紫外全波长扫描分析可知,单一絮凝过程中PAC在水中形成微小的絮状体优先去除实际含糖废水中不含紫外或可见光吸收基团的大分子有机污染物,例如聚合物和长链烷烃(如二十九烷烃、三十四烷烃等)等。然而,随着絮凝剂的持续加入,含有发光基团的大分子有机污染物(如芥酸酰胺、邻苯二甲酸丁酯等)也进一步被絮凝去除。不同于单一絮凝过程,Fe2+催化Na2S2O8过程中生成的硫酸根自由基(

SO-4∙ ∙OH 基于絮凝和氧化过程中不同的污染物转化机理,本研究提出了絮凝耦合过硫酸盐氧化去除实际含糖废水的污染物转化机理:絮凝过程优先去除不含发光基团的大分子聚合物、长链烷烃等有机污染物,这些物质的去除可使实际废水的色度下降近80%。随着絮凝剂的持续投加,含发光基团的有机污染物也被进一步去除,色度也会进一步降低。值得注意的是,絮凝处理后实际废水的pH由最初的7.03降低到4.35,这是由于PAC水解造成的。pH的降低有利于后续过硫酸盐氧化过程的进行,因为二价铁在酸性环境下更倾向于以离子形式存在。随着自由基氧化过程的进行,实际废水中含发光基团的大分子有机污染物(如芥酸酰胺、邻苯二甲酸二丁酯等)和小分子有机污染物(如乙酸丁酯等)得到进一步氧化降解,实际废水的COD和色度持续下降[25]。

3. 结论

1)助凝剂PAM和絮凝剂PAC投加量及配比对絮凝效果影响较大,当复合絮凝剂投加量为1%,助凝剂PAM与絮凝剂PAC的投加配比为1∶100时,可在较小的药剂投加量下使得废水中色度和COD的去除率分别达到84%和74.84%。

2)单一Fe2+催化Na2S2O8对原废水中的高浓度聚合物去除效果差,在Fe2+与Na2S2O8配比为1∶10时,COD和色度的去除率分别只有38.58%和80%,需先对废水进行絮凝处理才有利于催化氧化过程的进行。

3)经过絮凝耦合过硫酸钠氧化体系处理后的废水的色度和COD的去除率分别达到96%和95.74%,絮凝沉淀过程持续将大分子聚合物、长链烷烃等有机污染物去除,过硫酸钠氧化过程使实际废水中大分子有机污染物几乎彻底去除,小分子有机污染物也得到高效去除。

-

-

[1] 袁杰. 基于生态足迹的北方村镇住宅低碳设计与性能研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2013. [2] 李宁, 张建清, 王磊. 基于水足迹法的长江中游城市群水资源利用与经济协调发展脱钩分析[J]. 中国人口•资源与环境, 2017, 27(11): 202 − 208. [3] 翟琴琴, 张杏梅. 基于水资源生态足迹的西安市水资源利用与经济增长的脱钩分析[J]. 天津农业科学, 2021, 27(2): 49 − 52. [4] MANZARDO A, ANDREA L, FIALKIEWICZ W, et al. Methodological proposal to assess the water footprint accounting of direct water use at an urban level: A case study of the Municipality of Vicenza[J]. Ecological Indicators, 2016, 69. [5] MUNGKUNG R, Shabbir H. GHEEWALA, Thapat SILALERTRUKSA, et al. Water footprint inventory database of Thai rice farming for water policy decisions and water scarcity footprint label[J]. The International Journal of Life Cycle Assessment, 2019, 24(12): 2128 − 2139. doi: 10.1007/s11367-019-01648-0 [6] KOBULIEV M, LIU T, KOBULIEV Z, et al Bao. Effect of future climate change on the water footprint of major crops in southern Tajikistan[J]. Regional Sustainability, 2021, 2(1): 60 − 72. doi: 10.1016/j.regsus.2021.01.004 [7] LU C, XI R, ZHENG H, et al. Safety Evaluation of Water Environment Carrying Capacity of Five Cities in Ningxia Based on Ecological Footprint of Water Resources[J]. Asian Agricultural Research, 2022, 14(5): 11 − 16. [8] CRUZ P NORLIA, DENISE D M, RODRIGUEZ M J, et al. Carbon and Water Footprints of Marinas in the Canary Islands (Spain)[J]. Coastal Management, 2022, 50(5): 408 − 418. doi: 10.1080/08920753.2022.2082856 [9] 周悦, 谢屹. 基于生态足迹模型的辽宁省水资源可持续利用分析[J]. 生态学杂志, 2014, 33(11): 3157 − 3163. [10] 李宁, 张建清, 王磊. 基于水足迹法的长江中游城市群水资源利用与经济协调发展脱钩分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(11): 202 − 208. [11] 张杏梅, 翟琴琴. 基于水资源生态足迹的陕西省水资源利用与经济增长的脱钩分析[J]. 中国农村水利水电, 2021(10): 21 − 26. [12] 李晓格, 张颖, 单永娟. 基于能值生态足迹模型的榆林市水资源可持续利用研究[J]. 干旱区研究, 2022, 39(4): 1066 − 1075. [13] 李晓晴. 到2025年全国年用水总量控制在六千四百亿立方米内[EB/OL]. (2022-03-18)[2022-08-02]. https://www.gov.cn/xinwen/2022-03/18/content_5679625.htm. [14] 岳金桂, 游海霞. 江苏省水资源可持续利用问题研究[J]. 水利经济, 2016, 34(3): 41 − 45. doi: 10.3880/j.issn.1003-9511.2016.03.010 [15] 谈飞, 史玉莹. 江苏省水资源环境与经济发展耦合协调度测评[J]. 水利经济, 2019, 37(3): 8 − 12. [16] 范晓秋. 水资源生态足迹研究与应用[D]. 南京: 河海大学, 2005. [17] 曲久辉. 东部河网地区农村供排水一体化技术及应用[J]. 中国环境管理, 2017, 9(3): 112. [18] 华学成, 王惠, 仇桂且. 江苏绿色发展转型: 基于绿色效率与环境全要素生产率研究[J]. 现代经济探讨, 2018(7): 18 − 25. [19] 阚大学, 吕连菊. 中国城镇化和水资源利用的协调性分析——基于熵变方程法和状态协调度函数[J]. 中国农业资源与区划, 2019, 40(12): 1 − 9. [20] 王雪莉, 温禾, 张一航, 等. 我国村镇供排水设施建设现状、问题及应对思考[J]. 环境保护科学, 2021, 47(3): 47 − 53. [21] 王敏晰, 马宇, 刘威, 等. 生态文明建设与资源循环利用耦合关系[J]. 资源科学, 2021, 43(3): 577 − 587. [22] 胡洪营, 石磊, 许春华, 等. 区域水资源介循环利用模式: 概念•结构•特征[J]. 环境科学研究, 2015, 28(6): 839 − 847. [23] 周冏, 罗海江, 孙聪, 等. 中国农村饮用水水源地水质状况研究[J]. 中国环境监测, 2020, 36(6): 89 − 94. [24] 方炫, 曹建军. 江苏南水北调供水区水质驱动因素分析[J]. 南水北调与水利科技, 2019, 17(5): 100 − 107. -

下载:

下载: