-

随着我国城市污水处理能力的日益提升,污水处理厂的污泥量也急剧增加。目前,常用的污泥脱水技术包括机械脱水 (如离心脱水或带式压滤) 或热干化处理,多数企业采用添加絮凝药剂的方式以提升污泥脱水效果。也有研究采用高温水热处理[1]、超声波辅助[2]、聚季铵盐调理[3]、添加酸碱或强氧化性试剂[4-6]等技术以促进污泥絮体中胞外聚合物EPS水解,从而改变污泥中水分分布并减少污泥束缚水含量,以最终提高污泥过滤与脱水性能。受制于工艺运行成本、工程应用成熟度等因素影响,该类技术尚未在污泥脱水方面得以大规模推广应用。

生物干化技术最早应用于牛粪干燥处理,后来逐渐拓展到城市生活垃圾、餐厨垃圾等水分蒸发或有机质稳定化处理[7]。采用生物干化技术处理湿有机质废物时,微生物利用易降解有机物进行好氧代谢,释放的生物热维持堆体的自热高温状态,结合强制通风可实现水分的快速蒸发与去除,整个干化进程受到微生物好氧发酵和强制通风2类因素的共同影响[8]。湿污泥脱水处理时,生物干化、热干化、太阳能干化3种工艺技术的单位热耗量分别为178.12、2 800~3 800、90~108 kJ·kg−1水,生物干化的脱水能耗仅为热干化工艺的5%~6%,却是太阳能干化工艺的1.7~2.0倍。但太阳能干化处理效果受天气和季节性影响较大、占地面积大等因素约束,工程实践并不多见[9]。污泥生物干化具有无需外加热源、水分去除较快、运行成本低等特征,该技术在污泥脱水处理方面日益受到关注。研究表明,物料特性、通风速率、发酵温度等工艺条件明显影响污泥干化效果,采用预处理、干化产物接种等措施可强化生物干化进程[9-10]。污水厂污泥具有成分复杂、高粘高湿、富含亲水物质等典型特征,给生物干化进程带来了明显不利影响[6]。因此,亟待深入拓展污水处理厂污泥高效脱水的基础研究工作,优化污泥生物干化工艺技术参数,深化干化进程有机质代谢与水热平衡分析,探究水分去除作用机制并对生物干化进程予以调控。

本研究以中高海拨地区污水处理厂脱水污泥为对象进行生物干化处理,优化了干化进程的典型工艺条件,根据堆体含水率、温度变化、有机质转化及代谢等指标阐明了污泥干化进程的特性,并对污泥干化产物的后续利用进行了评价分析,研究成果可为污水厂污泥处理处置及资源化利用提供理论与技术支撑。

-

从昆明地区3个污水处理厂 (W1、W2、W3) 采集二沉池脱水污泥开展系列实验,其中W2污水处理厂在好氧池投加了化学药剂聚合氯化铝PAC以强化除磷效果。二沉池外排剩余污泥时定量添加聚丙烯酰胺PAM,之后采用带式压滤机进行脱水处理,脱水污泥含水率通常为80%左右,挥发性固体物质VS与总固体物质TS的比例通常为51.6%~55.2%,W1等3类污泥典型物化指标如表1所示。

-

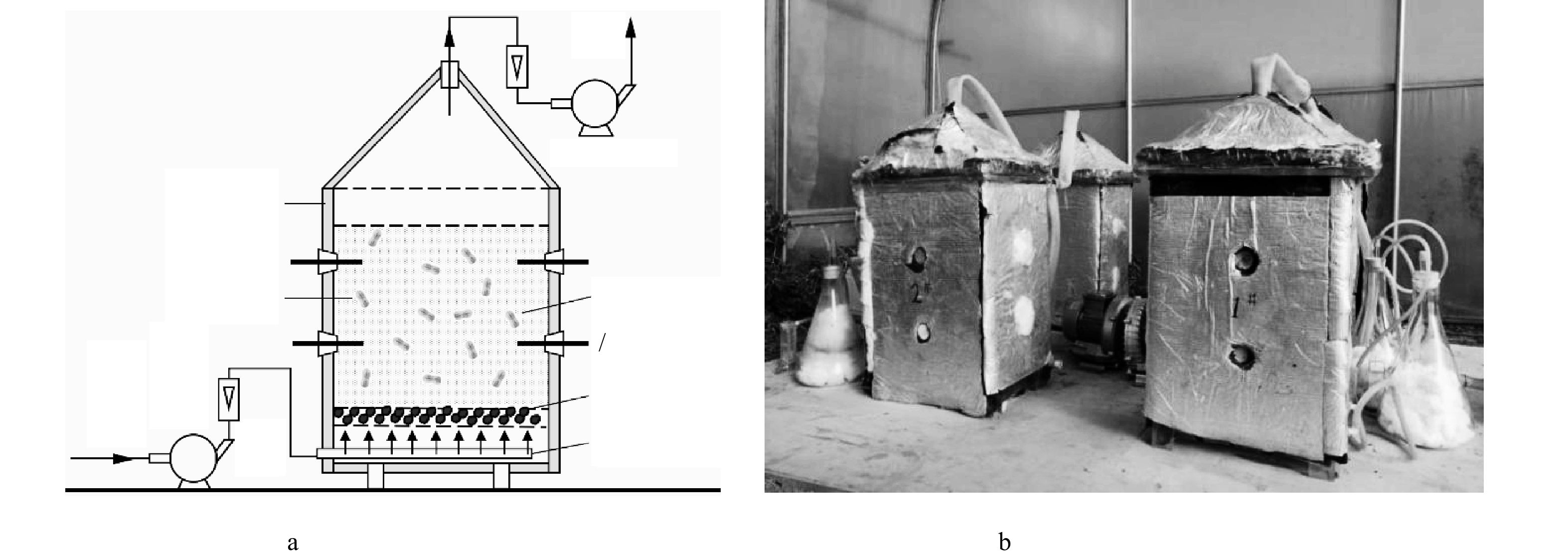

污泥生物干化装置如图1所示。仓式反应装置长35 cm、宽28 cm、高45 cm,厢体外壁包覆3 cm厚保温材料以减少热量散失,装置底部设置近1 cm高的陶粒作为承托层。承托层下部隔空层铺设有环形微孔曝气管,承托层上部即为待干化处理的污泥混合料,其装填质量为16~17 kg,置于温室大棚内开展对比实验。

-

1) 初始含水率与通风方式对污泥干化升温及水分去除影响。利用W1污水处理厂脱水污泥 (含水率81.1%) 与前期污泥干化后的晾晒产物 (含水率约12%) 均匀混合并将含水率分别调至70%、65%、60%和55%,再按混合料质量的8%加入花生壳作为填充剂,后将其装填至污泥干化装置中,启动曝气或抽风系统。通过脱水污泥与污泥干化后晾晒产物2者添加比例调配混合物料初始含水率,通风方式设置为底部间歇曝气+顶部间歇抽气。之后,在优化的初始含水率条件下,按照间歇或连续运行模式设置底部曝气、顶部抽气或2者组合的通风方式,考察污泥干化进程中水分去除、堆体温度变化等指标变化情况。间歇通风操作时,采取白天曝气/抽气12 h而晚上停止12 h的交替运行模式。结合垃圾堆肥强制通风[11]以及污泥干化前期预实验,采用底部曝气、顶部抽气或2者组合的通风方式,底部曝气强度为35 L·(h·kg)−1,顶部抽气强度为60 L·(h·kg)−1。

2) 污泥成分对干化升温及水分去除影响。取W1、W2污水厂的新鲜脱水污泥以及W3污水厂脱水污泥堆存120 d后的污泥样本开展对比实验,湿污泥与污泥干化后的晾晒产物按11∶3比例混合,之后添加混合料质量8%的花生壳填充剂,制备成初始含水率65%±3%的待处理物料,分别装填至R1~R3污泥干化装置中。同样,将W1污水厂新鲜脱水污泥与W3污水厂脱水污泥堆存120 d的厌氧发酵污泥按1∶1混合,再按本方案相同方法添加污泥干化晾晒产物及花生壳,制备的污泥混合料装填至R4生物干化装置中。R1~R4干化装置均采用底部曝气+顶部抽气相组合的运行方式,间歇通风操作,曝气/抽气的强度分别为35、60 L·(h·kg)−1。

-

干化处理进程中,每天早、中、晚3次测定反应装置内堆体温度及环境温度。每隔24 h采集不同位置污泥样本,混合均匀后测定物料水分、VS、TS、pH、短链挥发性脂肪酸 (SCFAs) 等指标。参照《生活垃圾化学特性通用检测方法》 (CJ/T 96-2013) [12]测定污泥样本中有机物质量分数。将污泥样本风干,并进行硝酸浸溶处理[13],之后采用ICP仪 (Iris-Advangtage1000,美国) 测定重金属质量浓度。参照《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》 (GB/T 23486-2009) [14]测定污泥干化产物的种子发芽指数GI,其结果可由(1)所示。

式中:A1为堆肥浸提液中种子的发芽率;A2为堆肥浸提液培养的种子的平均根长,mm;B1为去离子水中种子的发芽率;B1为去离子水培养的种子的平均根长,mm。

按1∶10质量比将污泥样本添加至蒸馏水中,利用水浴摇床振荡并混合1 h,于12 000 g条件下离心处理5 min,所得上清液经0.45 µm滤膜过滤处理并收集滤液用于后续测试。按照《水与废水监测分析方法》[13]测定pH、可溶性磷酸盐等常规指标;采用TOC仪 (CD–800S,杭州启鲲科技公司) 及气相色谱仪 (GC 9790 Plus,浙江福立仪器公司) 分别检测溶解性有机碳 (DOC) 与SCFAs[15],测定的乙酸、丙酸等SCFAs组分相应折算为COD当量质量分数。

将0.8 g污泥样本置于2 mL离心管中,加入3 µL由SYTO 9荧光核酸染料和碘化丙啶组成的混合物,再加入磷酸盐缓冲液浸泡,于4 ℃条件下避光染色15 min。用包埋液包埋染色后的样品,将其置于冷冻切片机 (Cyrotome E,英国赛默飞公司) 进行-20 ℃冷冻处理,待样品完全冻硬,再以20 µm的厚度对包埋样品进行切片,将切片样品置于激光共聚焦显微镜 (TCSSP2,德国徕卡公司) 载玻片上,使用20倍物镜观察活菌和死菌的原位分布[16],使用Image-Pro Plus 6.0软件进行-像的形态学参数分析。

-

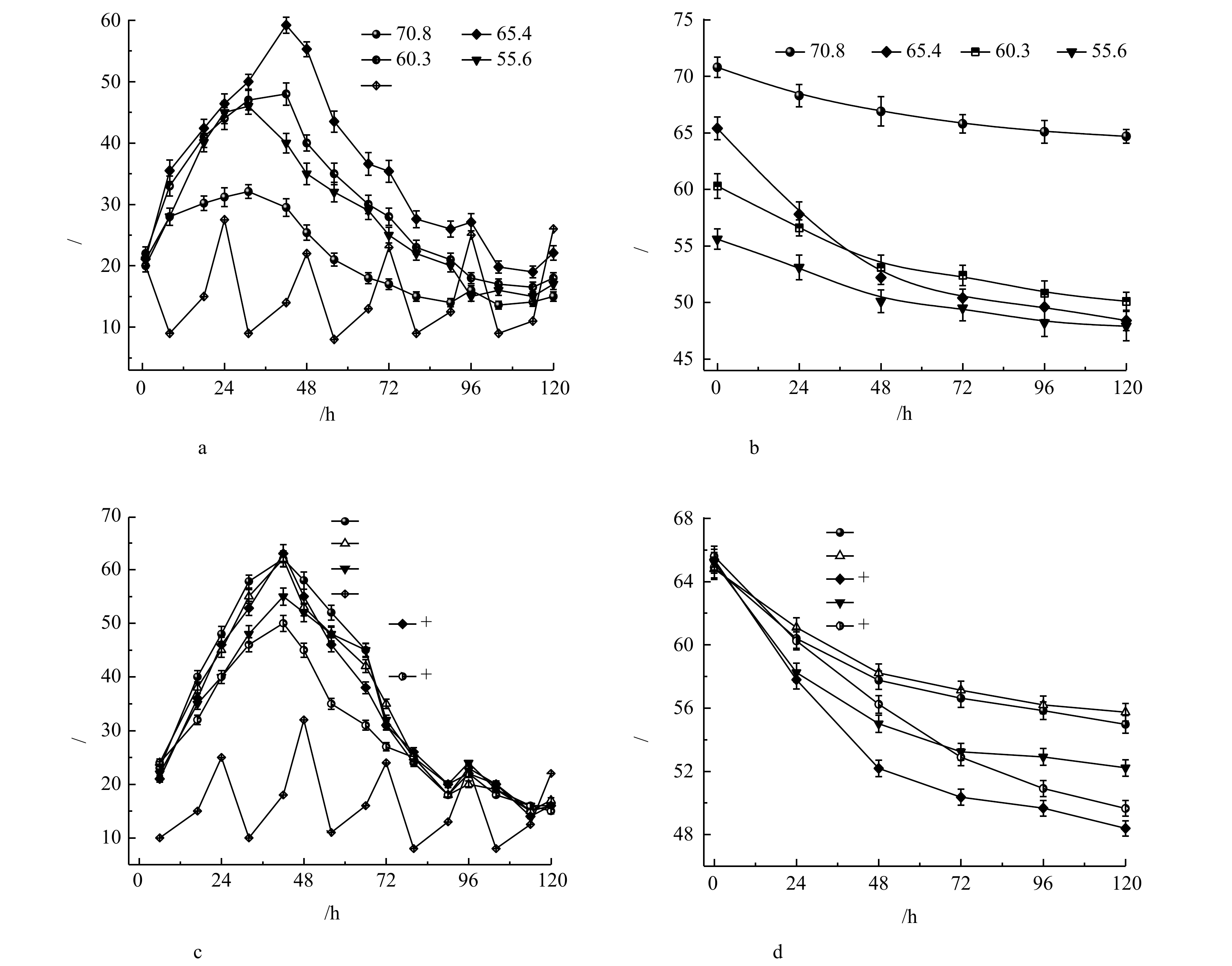

利用W1污水处理厂脱水污泥 (含水率81.1%) 与前期污泥干化后的晾晒产物 (含水率约12%) 均匀混合并将含水率分别调至70.8%、65.4%、60.3%、55.6%。由图2(a)可知,尽管环境温度波动较大且日平均气温差达到12~15 ℃,但堆体温度仍会在24~36 h时期自热升温至较高温度,之后因有机质质量分数下降而呈现温度回落。初始含水率为70.8%时,污泥混合料最高温度不超过32.1 ℃;干化处理120 h后,其含水率仍维持在64.7%较高水平。而初始含水率为65.4%时,体系自热升温达到59.2 ℃,其温度维持在45 ℃以上的高温期时间长达38 h;干化处理120 h后,堆体含水率下降至48.3% (图2(b)) ,含水率降低17.1%,水分去除效果明显优于其他干化体系。污泥生物干化处理时,含水率太高将导致堆体内部过于致密,影响氧气供给进而阻碍有氧代谢进程及自热升温;含水率太低时,微生物难以充分利用污泥中的溶解性有机质,有氧代谢进程受到抑制。综合分析堆体温度、水分变化,混合物料初始含水率65%左右时有利于污泥生物干化处理。

本研究进一步考察了底部曝气与顶部抽气、间歇曝气与连续曝气等不同通风方式对干化进程中升温与水分去除的影响。由图2(c)和图2(d)可知,连续曝气或抽风条件下堆体的温度通常相对较低,底部间歇曝气、顶部间歇抽风或将2者相结合时,堆体最高温度可达63.2 ℃,45 ℃以上的高温期持续时间均不低于32 h,最长可达45 h;从污泥物料含水率来看,底部间歇曝气+顶部间歇抽风是最适宜的通风方式,干化处理120 h后,含水率从最初的65.4%下降至48.4% (图2(d)) ,水分净去除量均高于其他通气方式。采用底部连续曝气+顶部连续抽风时,堆体中的水汽被及时带出干化装置[7],其含水率在120 h后也下降至49.7%;然而此条件下干化体系热量散失更快,堆体最高温度只能达到49.3 ℃,且45 ℃以上的高温期持续时间只有16 h,不利于污泥中病原微生物的有效杀灭。

-

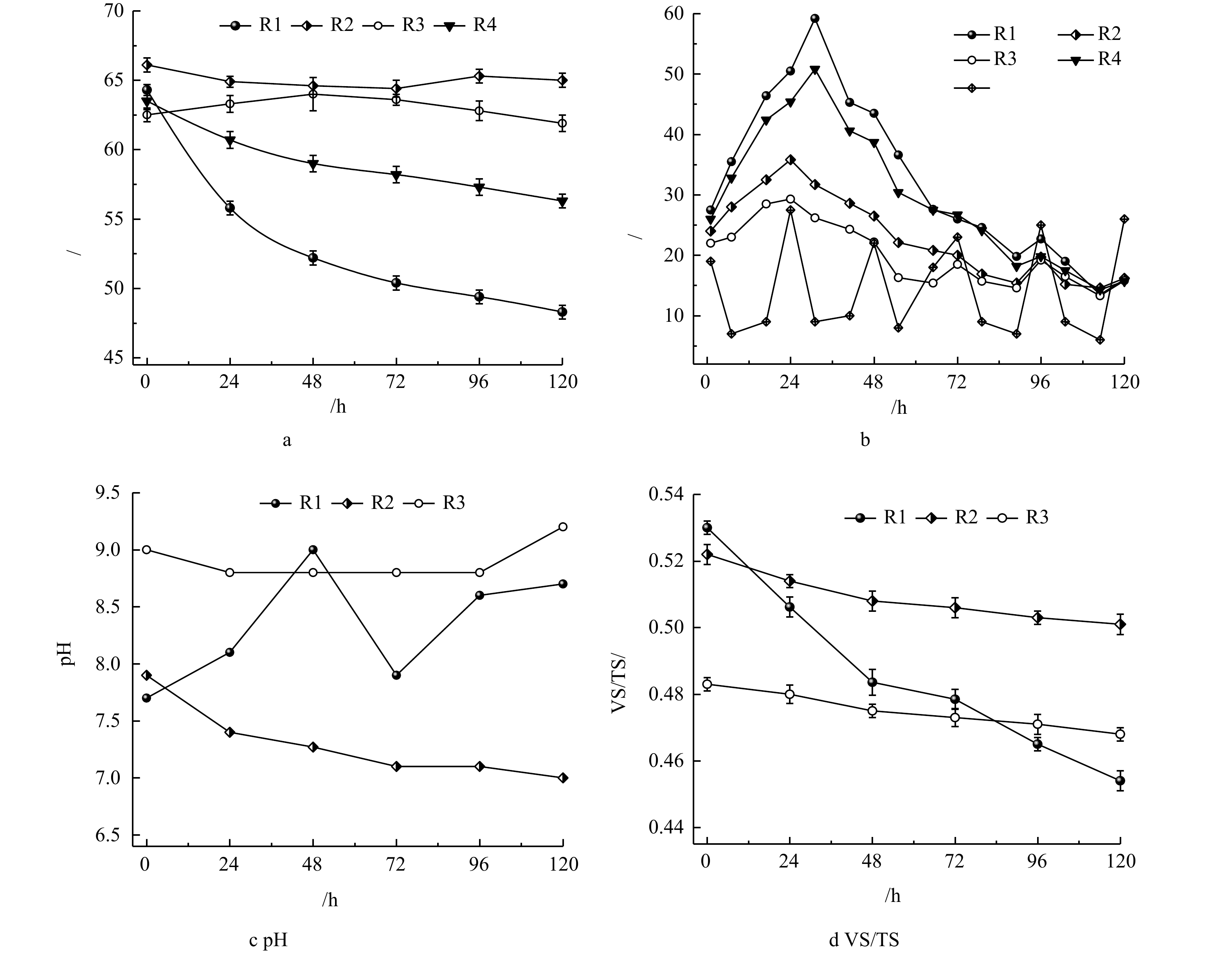

有机废物生物干化处理一般会经历升温、高温和降温3个典型阶段[17],物料含水率、堆体温度及高温持续时间是衡量湿有机质生物干化效果的重要指标。由图3(a)所示,混合物料生物干化处理120 h后,R1体系含水率从最初的64.3%下降至48.3%,含水率下降16.0%;尽管日均环境温度不高于14 ℃,且最低气温有时低至7 ℃,R1反应器仍可自热升温至59.2 ℃,堆体温度维持45 ℃以上的高温期时间达25 h(图3(b))。相比而言,R2与R3体系最高温度均低于36 ℃,其物料含水率在干化处理120 h后分别为65.1%、61.9%,净下降值分别为1.0%、0.6%。很明显,投加PAC实现强化除磷的脱水污泥 (W2污水厂) 以及脱水污泥 (W3污水厂) 较长时间堆存均不利于污泥生物干化处理。前者因混合物料中铝质量浓度已高达78.3 g·kg−1而抑制微生物活性[18],后者因待处理污泥料中易降解有机质质量分数流失严重而导致堆体无法自热升温,无法促使水分从物料内部随气流带出。R4体系启动时,W1污水厂脱水污泥与W3污水厂堆存120 d的湿污泥按1∶1混合,干化过程中其自热升温达到50.8 ℃,高温期持续时间为12.5 h;干化处理120 h后,该体系含水率下降至56.3%。可见,污泥生物干化处理时,维持较高的有机质甚为必要。而在干化后期,有机质有氧代谢产热效果不再明显,堆体温度受外界环境温度变化影响明显。

以R1~R3典型体系为对象,将不同时期的污泥样本与蒸馏水按1∶10比例混合并进行浸提处理。R1体系中,其初始pH为7.7,其在干化处理48 h时上升至9.0 (图3(c)) ,这与该时期堆体温度甚高而导致常温微生物快速衰亡并引起蛋白水解、氨气释放密切关联。干化末期,R1体系pH仍维持在8.7的碱性条件。R3混合物料的浸出液pH达到9.0,这一较高水平碱性环境对微生物的生理活动及底物代谢产生不利影响,加之污泥长期堆存导致易降解有机质质量分数偏低,其堆体温度难以实现自热升温,水分去除率也就不明显。另外,R2混合物料的浸出液pH从初始的7.9逐步降低至7.0,该体系含水率净降低值仅为0.6%,反映出混合物料铝质量浓度较高不利于污泥生物干化体系的水分去除。

本研究中,R3混合物料的VS/TS低至48.3%,反映出R3体系可利用的有机底物相对不足。干化处理120 h后,R1~R3体系中的VS/TS分别下降至45.4%、50.1%、46.8% (图3(d)) ,被利用的有机质总质量分别为1.29、0.33、0.25 kg。综合污泥干化过程中堆体温度、物料含水率以及VS/TS分析,当待干化处理物料中有机质更为丰富时,其有氧代谢释放热量的潜力更大,堆体升温更快、高温期维持时间更长,水分去除也就更为明显;但当干化体系受到不利因素干扰如混合料中铝质量浓度明显偏高时,微生物的有氧代谢受到抑制,堆体难以快速升温并维持高温状态,水分去除率明显偏低。

-

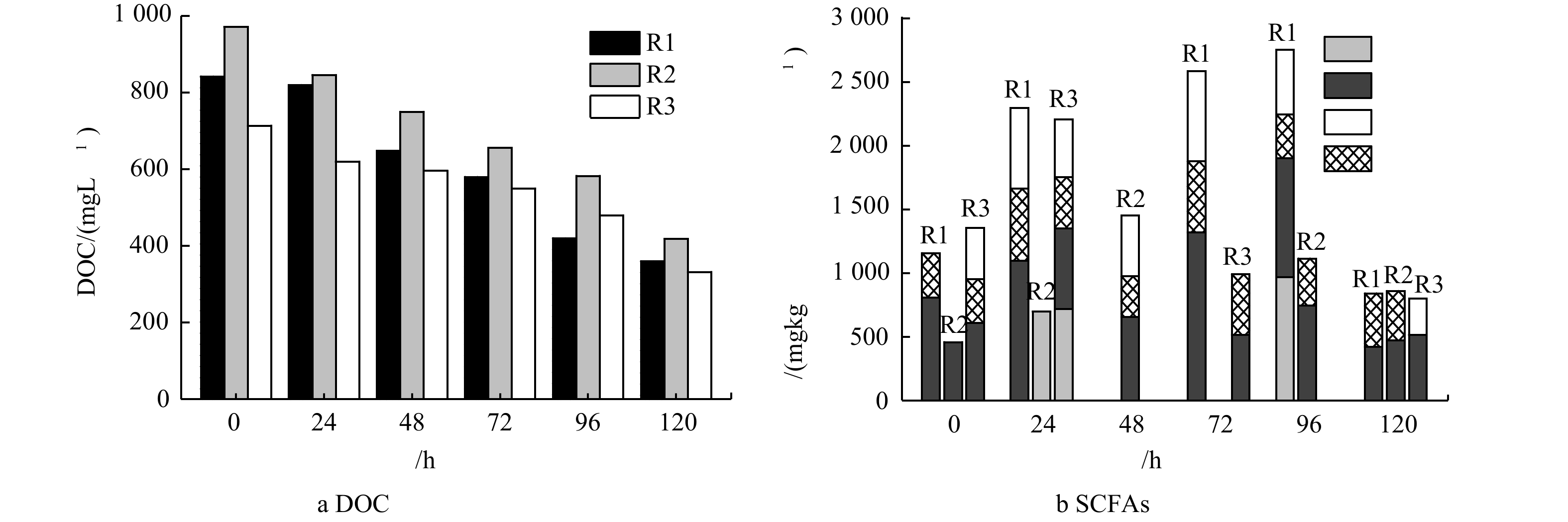

1) 含碳组分迁移转化。采用混合物料中浸出液溶解性有机碳DOC以及短链挥发性脂肪酸SCFAs来反映生物干化进程有机质的代谢及迁移转化。干化进程中,R1~R3混合物料的浸出液DOC质量浓度均呈逐步下降趋势,120 h后分别为360、418、332 mg·L−1,分别下降了57.2%、57.0%、53.5% (图4(a)) 。R3较R1体系相比,由于其污泥已堆存较长时间,初始污泥混合料中DOC相对较低,这与该体系堆体最高温度未超过30 ℃、水分净去除率低于1%这一实验结果直接相关。污泥干化处理时,一方面,堆体中有机质在胞外酶作用下发生水解而转化为水溶性有机质[8];另一方面,水溶性小分子有机质被微生物吸收利用并代谢产热,而水溶性大分子物质除降解生成水溶性小分子物质外,还会经过复杂的生化反应历程生成水溶性差的腐殖酸类物质。整体来看,生物干化进程DOC均呈降低趋势,这与湿有机质生物干化和堆肥处理的研究结论较为一致[16, 19]。

生物干化前期,污泥中底物的有氧代谢促使堆体温度上升,常温或中温微生物溶胞进程逐步增强[19],进而导致堆体中可溶性有机质质量分数升高,受既定供气速率以及高温代谢耗氧量大的影响,堆体中极易生成并累积SCFAs (图4(b)) 。R1体系污泥生物干化效果最为突出,在不同时期均会累积丙酸、异丁酸这类短链脂肪酸组分。R2体系混合物料初始VS/TS虽然也能达到52.2%,但120 h后有机物去除总量并不特别明显,该体系SCFAs累积量通常低于R1体系。对污泥生物干化处理体系而言,混合物料浸出液中是否累积SCFAs,不仅与其产生量相关,还受到生化代谢进程的明显影响。SCFAs组分及其质量浓度变化能很好反映湿物料干化进程中有机质降解情况,与堆体升温、水分去除具有内在密切联系。

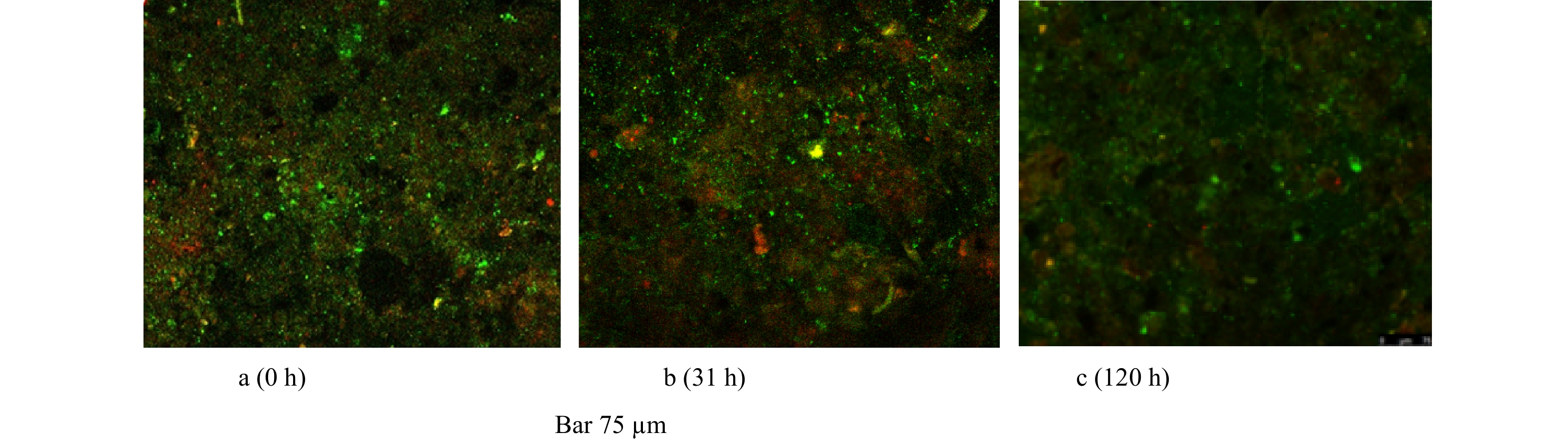

2) 微生物活性。以R1体系为典型代表,采用多重荧光标记结合CLSM观察污泥干化进程不同温度阶段活菌和死菌分布情况 (图5) 。污泥生物干化系统启动时,R1体系活菌和死菌的荧光强度分别为90.5、255(表2)。当R1体系在31 h自热升温至最高温59.2 ℃时,尽管Ureibacillus、Sphinggobacterium、Pseudoxanthomonas嗜热菌 (此处未列出微生物种群丰度测试数据) 快速发展成为优势种群,但常温与中温微生物开始衰亡、溶胞并释放胞内有机质,高温阶段活菌与死菌荧光强度均有所下降,嗜热活菌所占比例上升至52.5%。生物干化末期,温度回落至近室温,污泥干化产物中活菌的荧光强度又显著上升至54.2,是死菌荧光强度的1.54倍,这表明嗜温微生物开始再次繁殖。综上可知,污泥生物干化进程随着堆体温度的变化,常温、中温或嗜热微生物会发生明显更替,具有活性的微生物类型存在明显差异。

-

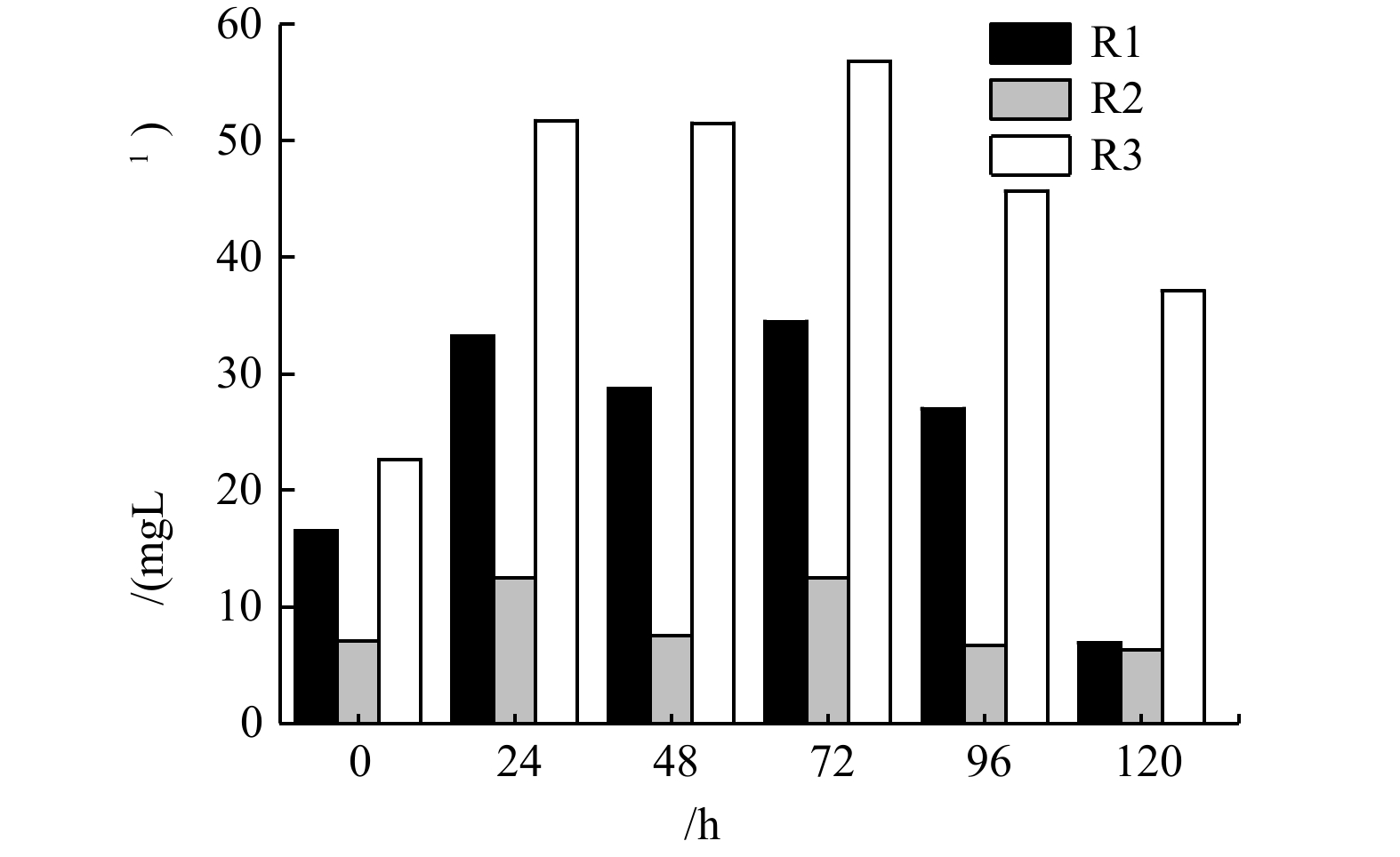

1) 可溶性磷酸盐及其他营养元素。本研究选取R1~R3典型体系,评价污泥生物干化产物后续土地利用潜力。R1~R3体系中,可溶性磷酸盐质量浓度均呈现前期波动中上升、后期回落的趋势 (图6) ,这一变化与堆体温度先升高后回落并趋于稳定密切相关。常温微生物随堆体温度升高而溶胞并释放胞内有机质,导致浸出液中磷酸盐质量浓度上升。干化后期,堆体温度已较为稳定,持续的间歇曝气使得微生物重新利用前期溶出的磷酸盐进行有氧代谢并将磷转移至生物体内,浸出液中磷酸盐因而有所下降。由于W2污水厂投加PAC以强化除磷,导致R2初始混合料及干化产物浸出液中磷酸盐明显低于R1体系。对R3体系而言,W3污水厂脱水污泥已经堆存120 d,厌氧发酵释放磷使其初始可溶性磷酸盐质量浓度相对较高。干化处理120 h后,R1体系水分下降至48.3%,浸出液中可溶性磷酸盐质量浓度为6.9 mg·L−1。与此同时,干化产物中氨态氮与硝态氮质量分数分别为325、10.6 mg·kg−1,钾质量分数达到2.7 g·kg−1。可见,R1体系生物干化产物营养元素较为丰富,具备不错的土地利用潜力。

2) 干化产物重金属。测定R1~R3典型体系中污泥干化产物As、Cr、Cd等重金属质量浓度,如表3所示。从R1体系来看,干化产物中Cr、Cu、Zn、Pb、Ni质量浓度分别为306、198、888、52.6、44.7 mg·m−3,均低于《农用污泥污染物控制标准》 (GB4284-2018) [20]A级标准限值;As、Cd、Hg质量浓度分别为61.7、14.6、3.7 mg·m−3,高于GB4284-2018 A级标准限值但低于B级标准限值。虽然R2与R3体系中重金属质量浓度均低于R1体系,但干化产物中As分别达到36.1、47.9 mg·m−3,仅能满足GB4284-2018 B级污泥要求,所以干化产物仅能在园地、牧草地、不种植食用农作物的耕地使用。

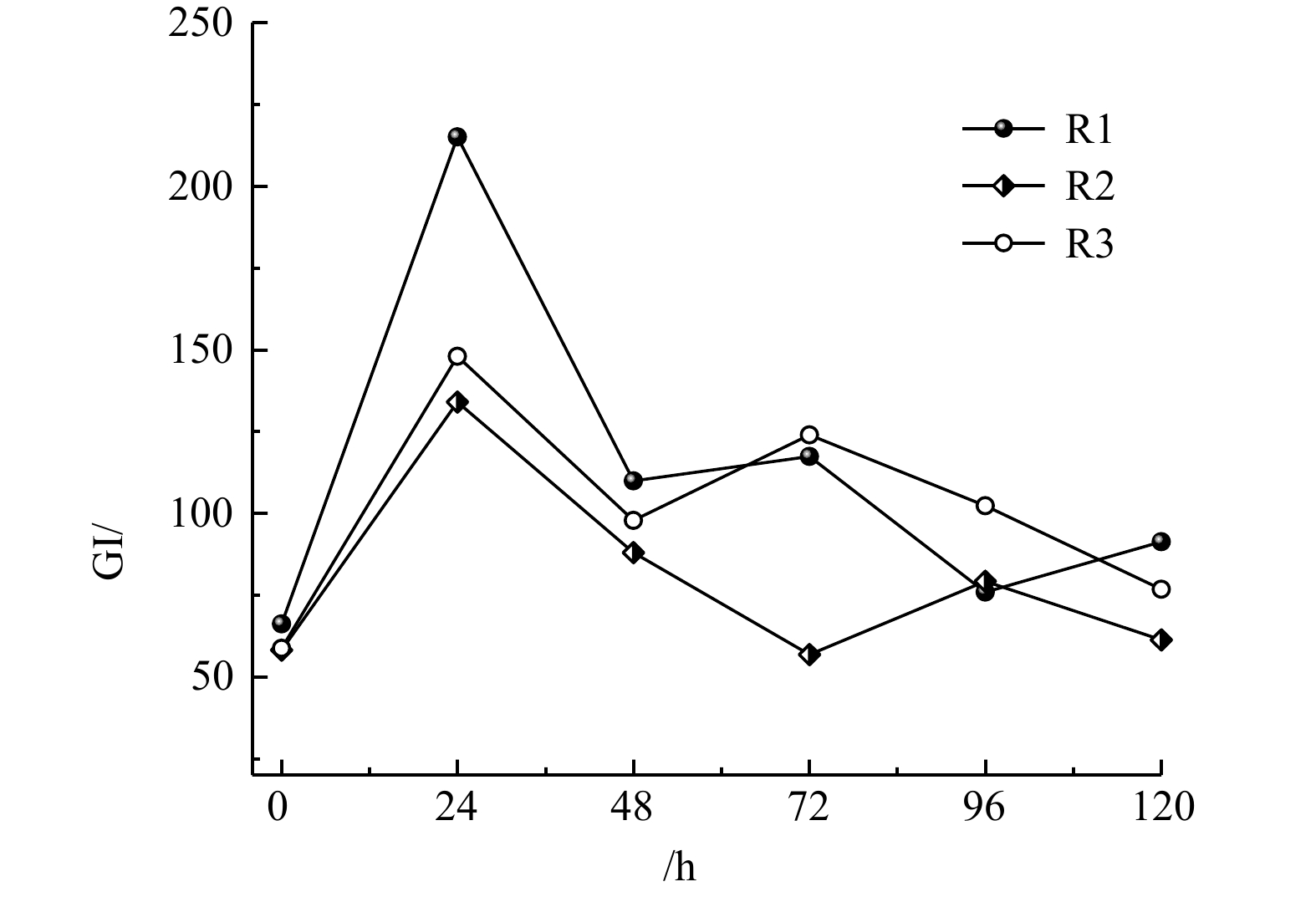

3) 种子发芽指数。种子发芽指数 (GI) 综合反映堆肥的植物毒性,被认为是最敏感、最可靠的堆肥腐熟度评价指标。由图7可知,R1~R3体系中初始混合物料GI分别为66.2%、58.2%、58.7%,干化产物的GI在24 h时分别快速上升至215%、134%、148%,此后GI有所下降并呈现适度波动的趋势,3个体系最终干化产物的GI分别为91.3%、61.3%、76.8%。在间歇通风条件下采用生物技术干化处理污泥时,混合物料中有机酸、多酚类物质随着堆体温度的升高而不断氧化分解或转化,从而减缓了该类物质对作物生长的抑制作用,GI因而明显较高;生物干化后期,堆体中容易利用的有机质质量分数逐步降低,温度明显回落,某些不利于作物生长的代谢产物重新累积并导致GI有所下降,但仍高于未经生物干化处理的初始混合物料。特别针对R1体系,污泥生物干化进程具有堆体温度高、高温期持续时间长、水分去除总量大等特征,且最终产物GI明显高于《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》 (GB/T 23486-2009) [14]规定的污泥园林绿化利用时种子发芽指数应大于70%这一限值要求。综上分析,该类污泥干化产物在园林绿化、矿山修复以及荒漠化治理等方面具有良好的应用前景。

-

1) 采用污水厂新鲜脱水污泥进行生物干化处理时,堆体升温更快,高温期持续时间更长,混合物料中水分去除效果更明显。污泥堆存较长时间或者铝质量浓度偏高时,明显不利于生物干化进程。

2) 污泥生物干化处理以混合物料初始含水率65%左右较为适宜,采用底部间歇曝气+顶部间歇抽风的通风方式,混合物料含水率可降低至50%以下。

3) 污泥混合物料生物干化处理120 h后,干化产物中可溶性磷酸盐质量浓度为6.9 mg·L−1,钾质量分数达到2.7 g·kg−1,干化产物营养元素较为丰富。重金属Cd、As、Hg满足GB4284-2018 B级标准限值,Cr、Cu、Zn、Pb、Ni满足A级标准限值,种子发芽指数GI值高达90%,污泥干化产物在园林绿化、矿山修复以及沙漠化土壤改良等方面具有良好的应用前景。

剩余污泥生物干化处理及产物土地利用潜力

The treatment of biological drying for dewatered excess sludge and the potential of land utilization for the products

-

摘要: 以昆明地区污水处理厂脱水污泥为对象进行生物干化处理,考察了典型工况条件下污泥干化处理效果,探究了微生物活性及其有机质代谢,并对干化处理产物的土地利用潜力进行了评价分析。结果表明,采用污水厂脱水污泥进行处理时,混合物料初始含水率以65%左右较为适宜,采用底部间歇曝气+顶部间歇抽风的通风方式,堆体自热升温至60 ℃以上,高温期持续时间长达30 h;干化处理120 h时,含水率降低至50%以下,水分净去除率达到16%。干化进程中,混合料中DOC质量浓度呈降低趋势,但SCFAs组分及其浓度波动明显。伴随着堆体温度的变化,常温、中温或嗜热微生物发生更替,微生物活性及其生化代谢差异明显。干化产物中可溶性磷以及氮钾质量分数均较高,重金属Cd、As、Hg满足GB4284-2018 B级标准限值,Cr、Pb等其他重金属质量浓度满足A级标准限值,种子发芽指数GI值高达90%,污泥干化产物具备园林绿化、矿山修复等方面土地利用前景。本研究结果可为污水厂污泥处理处置及资源化利用提供参考。Abstract: Biological drying was employed to treat the dewatered excess sludge derived from sewage treatment plants in Kunming. The effects of sludge biodrying were investigated under typical parameters, the microbial activity and substrate metabolism were elucidated, and then the potential of land utilization for the drying products was analyzed. The results showed that when the dewatered sludge from sewage plant was used for treatment, the optimum moisture content of the mixed materials was about 65%, the mode of ventilation was intermittent bottom aeration combined with intermittent top suction, and the stack was self-heated to above 60 ℃, the period of thermophilic condition lasted for 30 h. After biodrying treatment for 120 h, the moisture content was reduced to less than 50%, and the water removal reached 16%. During the biodrying process, the content of DOC in the mixture presented downward trend, but the SCFAs and its concentration fluctuated significantly. As the temperature of the bioreactor changed, mesophilic or thermophilic microorganisms varied correspondingly, and the microbial activities and biochemical metabolism exhibited significantly different. For the drying products, the contents of soluble phosphorus and other nutrient elements such as nitrogen and potassium are abundant, the heavy metals Cd, As and Hg can meet the requirements stipulated by class B biosolids in GB4284-2018, and the other heavy metals such as Cr and Pb meet the standard of class A biosolids, and the seed germination index GI is up to 90%. The products after biodrying present the prospect of land utilization in garden landscaping, mine restoration and other aspects. The results can provide valuable supports for sludge disposal and land utilization.

-

Key words:

- dewatered excess sludge /

- biological drying /

- moisture removal /

- land utilization

-

水质安全是污水排放与再生回用的关键。病原微生物风险是保障水质安全需要优先控制的问题。总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌(E.coli)常被作为粪便污染的指示微生物,被国内外学者广泛用于评价水的生物安全性[1]。大肠菌群主要以粪口途径传播、通过侵染肠道系统引发疾病,甚至危及人的生命[2]。污水处理厂既是各种污水的汇集地,又是污水经过处理达到一定标准后重新回到生态系统或加以再生利用的重要环节[3]。污水处理厂被认为是大肠菌群的重要来源及传播场所[4]。消毒作为污水处理的最后一道工序,在灭活病原微生物、减少水传染疾病的传播等方面发挥着重要作用。在污水处理厂中,通常采用UV或NaClO消毒对大肠菌群进行灭活[5]。

有研究表明,NaClO消毒可有效灭活细菌,同时水中残留的氯具有持续消毒作用,可保证消毒后水的生物稳定性,但次氯酸钠消毒会产生消毒副产物(DBPs),威胁再生水的用水安全[6]。UV消毒可以在较低剂量下有效灭活病原微生物[7],但UV消毒无持续杀菌能力,且经UV消毒后部分细菌难以被完全杀灭而处于亚致死或活的但不可培养状态[8],这些细菌可在一定条件下通过光复活或暗修复的方式重新获得活性,进而增加再生水储存和输送过程中病原微生物二次滋生的潜在风险。

迄今为止,已有学者在UV-NaClO顺序消毒灭活病原微生物方面开展了相关的研究工作[9-10],但达到与UV或NaClO相同的消毒效果时,UV-NaClO顺序消毒在投加量的优势,消毒后水在输送,储存及再生利用过程中UV-NaClO顺序消毒控制大肠菌群二次滋生的研究却相对较少。本研究以青岛市某市政污水处理厂消毒前的深度处理出水为研究对象,分别采用UV、NaClO以及UV-NaClO顺序消毒,对比分析了在达到排放要求以及再生水不同回用标准时,UV-NaClO顺序消毒对微生物光复活与暗修复的抑制能力及其对DBPs生成量的削减作用。本研究结果可为强化污水消毒,降低污水排放与再生回用的生物安全风险提供参考。

1. 材料与方法

1.1 实验原水

本实验原水取自青岛市某市政污水处理厂,该厂进水主要为生活污水,生物处理采用A2O+MBBR工艺,深度处理工艺为混凝/沉淀/过滤及UV消毒工艺,实验期间该厂过滤后出水,水质的pH为6.93~7.17、PO43--P为0.11~0.19 mg·L−1、NH4+-N为2.26~3.40 mg·L−1、COD为27.00~30.00 mg·L−1、TOC为9.01~11.10 mg·L−1和浊度为1.69~2.94 NTU。采用经过灭菌处理的取样设备取该厂过滤后出水,将水样于4 ℃下保存并尽快进行消毒实验。

1.2 实验方法

通过系列实验研究了不同消毒方式消毒后污水中大肠菌群的灭活效果、复活特性和DBPs生成的影响。每个实验均设3次重复。

1) UV消毒实验。UV消毒实验在自制的平行光束仪下进行。平行光束仪上部有2个功率为20 W的UV灯管,开启UV灯30 min后,用紫外辐照计检测紫外线强度。每次实验时将300 mL水样注入500 mL灭菌后的烧杯中,放入灭菌后的转子,将烧杯置于磁力搅拌器上均匀接受UV辐射,通过调节紫外强度和照射时间确定紫外辐射剂量[11]。

2) NaClO消毒实验。将一定量的NaClO溶液投加到已盛装一定体积水样的500 mL灭菌烧杯中,在磁力搅拌器的搅拌作用下接触反应30 min,用硫代硫酸钠终止反应,取消毒反应前后的水样测定其中的大肠菌群类微生物的数量。

3) UV-NaClO顺序消毒实验。将水样先经一定剂量的UV消毒后,再向其中投加一定量的NaClO溶液,在磁力搅拌器的搅动作用下消毒反应30 min,用硫代硫酸钠终止反应。

4)光复活和暗修复实验。取一定剂量消毒后的水样,分别在日光灯照射(光复活)或避光(暗修复)条件下于25 ℃恒温搅拌放置一定时间,期间定时取样,测定细菌的菌落数。

1.3 分析检测方法

采用孔径为0.45 μm的滤膜对消毒前后的水样进行预处理,之后采用滤膜法对大肠菌群进行测定。截留了菌体的滤膜分为3份,1份置于品红亚硫酸钠培养基上,于37 ℃下培养24 h后转至乳糖蛋白胨半固体培养基上,于37 ℃下培养6~8 h,测定总大肠菌群的数量;1份置于M-FC培养基上,于45 ℃下培养24 h后测定粪大肠菌群的数量;1份置于品红亚硫酸钠培养基上,于37 ℃下培养24 h后转至MUG培养基上,于37 ℃下继续培养4 h后,计算大肠埃希氏菌(E.coli)的菌落数。采用顶空气相色谱法测定水中DBPs的浓度[12]。

1.4 数据分析

采用对数灭活率来评价消毒后细菌的灭活效果,灭活率根据式(1)进行计算。利用复活百分比来表征光复活和暗修复程度,复活率百分比根据式(2)进行计算。

A=lg(N0N) (1) B=NP−NN0−N×100% (2) 式中:A为灭活率,%;B为复活百分比,%;N0和N分别为消毒前和消毒后水样中的大肠菌群数量,CFU·L−1;NP 为光复活或暗修复后水样中的大肠菌群数量,CFU·L−1。

2. 结果与讨论

2.1 单独UV或NaClO消毒对大肠菌群的灭活

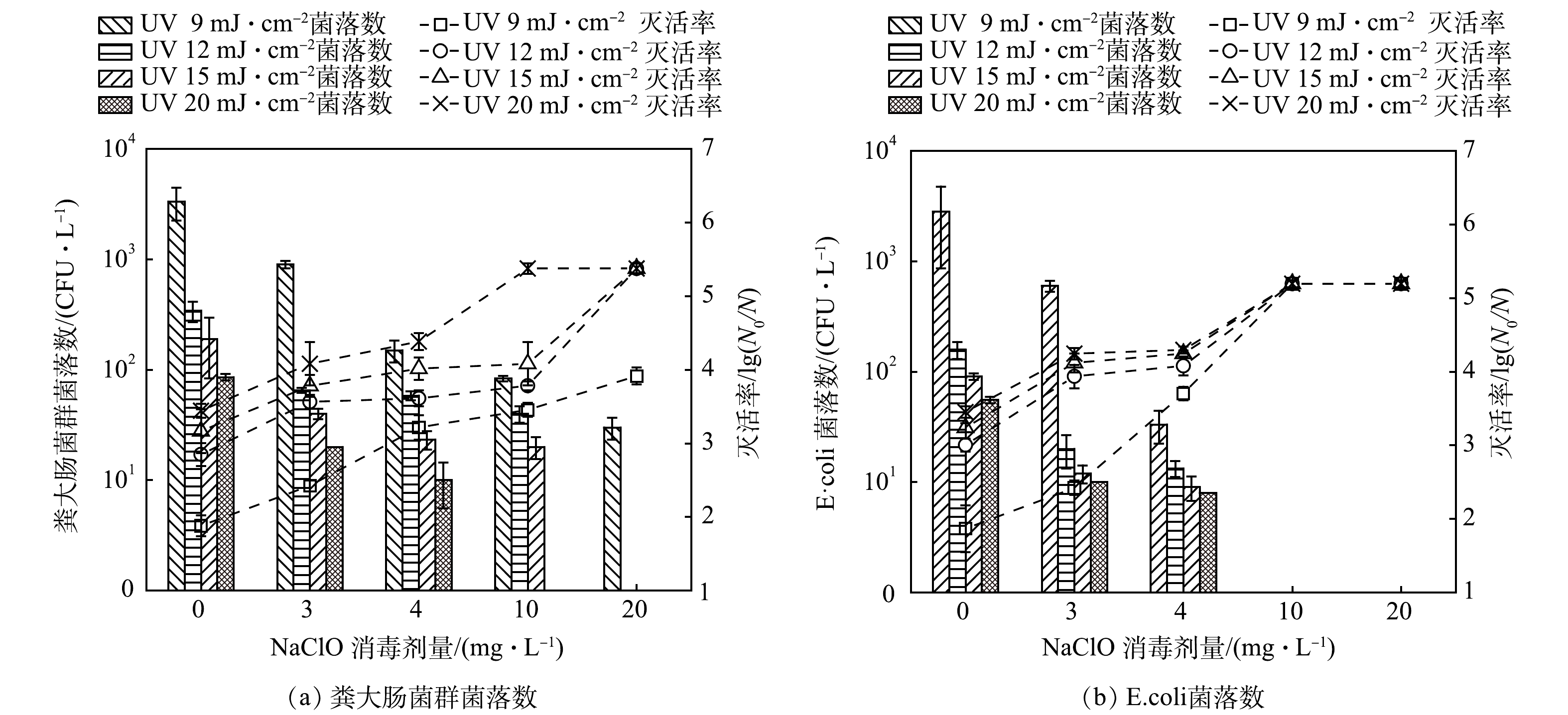

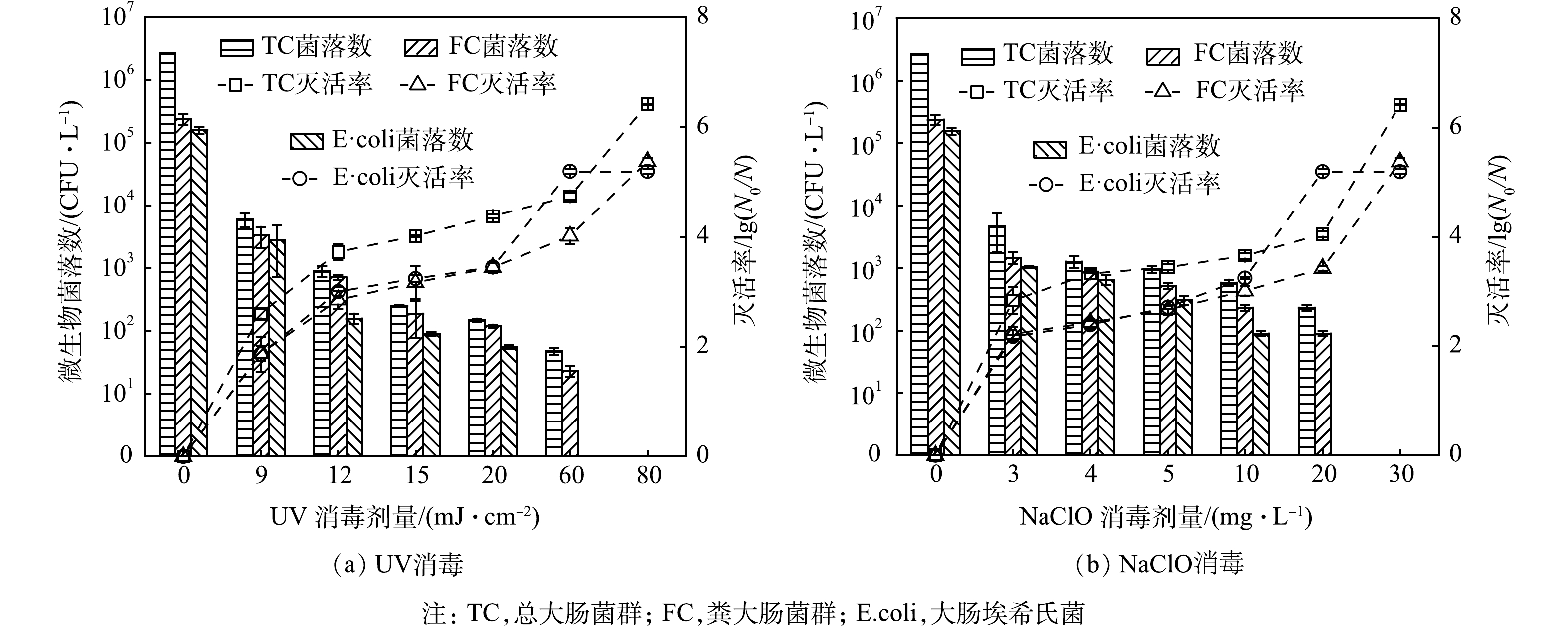

不同剂量下单独UV消毒或NaClO消毒对总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌(E.coli)的灭活情况如图1所示。消毒剂量对大肠菌群类微生物的灭活影响较大,随着UV剂量或NaClO投加量的增加,大肠菌群数量随之下降。当UV剂量仅为12 mJ·cm−2时,大肠菌群类微生物的灭活率即可达到接近或超过3个对数级;当NaClO投加量仅为3 mg·L−1时,大肠菌群类微生物可达到2个对数级的灭活率。此后,进一步增加消毒剂量,微生物数量下降幅度趋缓,如当UV剂量由12 mJ·cm−2增加到60 mJ·cm−2时,总大肠菌群和粪大肠菌群的灭活率仅提高不足1个对数级,当NaClO的投加量从3 mg·L−1增加到20 mg·L−1时,总大肠菌群的灭活率也仅增加了1.22个对数级。相较于其他的粪大肠菌,E.coli更易被灭活,当UV剂量达到60 mJ·cm−2时,已检测不到E.coli。完全灭活总大肠菌群或粪大肠菌群需要80 mJ·cm−2 UV或30 mg·L−1 NaClO。

当UV消毒剂量达到12 mJ·cm−2和20 mJ·cm−2时,粪大肠菌群数量可分别满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A排放标准[13](简称“一级A标准”)中“≤1 000 CFU·L−1”以及《城市污水再生利用绿地灌溉水质》(GB/T 25499-2010)(简称“绿地灌溉标准”)中非限制性绿地的“≤200 CFU·L−1”的要求[14]。当UV消毒剂量达到60 mJ·cm−2时,E.coli可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)中“大肠埃希氏菌不得检出”的要求[15](简称“杂用水标准”)[16]。消毒后的水样要达到一级A标准、绿地灌溉标准以及杂用水标准,NaClO投加量分别需达到4、10和20 mg·L−1。

2.2 UV-NaClO顺序消毒对大肠菌群灭活的影响

为探究UV-NaClO顺序消毒应用于污水消毒的可行性,在不同UV和NaClO剂量组合条件下分析了UV-NaClO顺序消毒对水样中大肠菌群的灭活效果,结果如图2所示。UV-NaClO顺序消毒更有利于大肠菌群的灭活,顺序消毒的效果好于UV或NaClO单独消毒的效果。仅采用UV消毒,当UV剂量为9 mJ·cm−2时,粪大肠菌群的菌落数可由2.4×105 CFU·L−1降至3.4×103 CFU·L−1;仅采用NaClO消毒,当NaClO投加量为3 mg·L−1时,消毒后粪大肠菌群的数量降为1.5×103 CFU·L−1;若采用UV-NaClO 顺序消毒,UV和NaClO的剂量分别为9 mJ·cm−2和3 mg·L−1时,消毒后粪大肠菌群的数量可降至9.0×102 CFU·L−1,与单独UV或单独NaClO消毒相比,粪大肠菌群的数量分别降低了73.5%和40.0%。

表1对比了达到不同处理效果时不同消毒方式所需消毒剂的最低投加量。由对比结果可知,采用UV-NaClO顺序消毒,可以在相对较低的消毒剂投加量下就可达到单一消毒剂在较高剂量下所达到的消毒效果,尤其是当需要达到的排放标准较高时,采用UV-NaClO顺序消毒的优势更加明显。例如,当出水仅需满足一级A标准,即粪大肠菌群数量≤1000 CFU·L−1时,采用UV-NaClO顺序消毒需要的UV及NaClO剂量分别为9 mJ·cm−2和3 mg·L−1,同单独UV或NaClO消毒在消毒剂投加量上相比未表现出较大优势;若出水需满足杂用水标准规定的E.coli不得检出的要求,单独UV或NaClO消毒需要的UV或NaClO剂量分别为60 mJ·cm−2或20 mg·L−1,而采用UV-NaClO顺序消毒则仅需9 mJ·cm−2 UV和10 mg·L−1 NaClO。若达到完全灭活粪大肠菌群的目标,UV-NaClO顺序消毒在投加量上的优势则更加明显。

表 1 不同污水排放标准下不同消毒方式所需的最小消毒剂量Table 1. Minimum disinfection dosage required by different disinfection methods for different sewage discharge standards出水标准 限值要求/(CFU·L−1) UV消毒/(mJ·cm−2) NaClO消毒/(mg·L−1) UV- NaClO顺序消毒UV(mJ·cm−2)/NaClO(mg·L−1) 一级A标准 FC≤1000 12 4 9/3 绿地灌溉标准 FC≤200 20 10 9/4 杂用水标准 E.coli 不得检出 60 20 9/10 完全灭活FC 80 30 20/10 UV-NaClO顺序消毒相比单一消毒剂所具有的优势,可能是由于微生物对不同消毒方式的耐受程度不同。有研究表明,经UV消毒后磺胺类抗生素耐药菌的比例显著升高,而低剂量的NaClO消毒则能有效降低此类细菌的比例[17-18],因而投加低剂量的NaClO即可达到或超过高剂量UV消毒所达到的效果。同样有一些细菌(Cryptosporidium)对氯消毒具有很强的耐受能力[19],对于这类细菌采用低剂量的UV辐射也可能达到较好的灭活效率。因而,UV-NaClO顺序消毒中UV和NaClO具有协同效应,可以灭活单一消毒剂所不能完全灭活的微生物,且可以在UV和NaClO剂量均不高的组合方式下即可达到更优的消毒效果。

2.3 UV-NaClO顺序消毒对微生物复活的抑制作用

在满足相同出水标准时,经UV-NaClO顺序消毒后微生物的复活能力明显低于单独UV消毒(图3),尤其是当NaClO的投加量较高时,对微生物复活的抑制作用更为明显。在满足一级A排放标准的消毒剂投加量下,单独UV(12 mJ·cm−2)消毒后分别经24 h光复活和暗修复后,粪大肠菌群的复活率为7.97%和4.96%,而经UV-NaClO(UV剂量9 mJ·cm−2和3 mg·L−1 NaClO )顺序消毒后粪大肠菌群复活率仅为3.21%和0.84%,较单独UV消毒分别减少了4.76%和4.12%。当UV剂量不变,NaClO投加量增加到4 mg·L−1时,UV-NaClO顺序消毒后在相同的复活时间内,粪大肠菌群的复活率仅为0.3%(光复活)和0.01%(暗修复),虽然NaClO投加量仅增加了1 mg·L−1,但细菌复活率明显降低。

当UV剂量为60 mJ·cm−2时,单独UV消毒可完全灭活E.coli,但在光照下经3 h复活后,E.coli的数量即可增加为33 CFU·L−1;经24 h的暗修复,E·coli可增加至66 CFU·L−1(图3(e))。采用UV-NaClO顺序消毒,当UV剂量为9 mJ·cm−2和NaClO投加量10 mg·L−1也可完全灭活E.coli,但是,消毒后的水样无论是在光照下还是在暗处,24 h内均未出现细菌复活的现象。因而,在UV消毒后,继续投加少量的NaClO可以减小微生物复活的概率。UV-NaClO顺序消毒之所以可以抑制微生物的复活主要是由于NaClO作为强氧化剂,其对微生物的灭活作用是通过氧化细胞中的酶、阻止蛋白质合成这一途径实现的,这种对细胞的破坏作用不具有可逆性,因此,被NaClO灭活的微生物不会出现复活的现象。

当处理后出水再生回用于绿地灌溉时,仅采用UV消毒,在光照条件下,3 h后再生水中的粪大肠菌群数即会超标,采用UV-NaClO顺序消毒,6 h后粪大肠菌群数可能会超标;当处理后出水再生回用于城市杂用时,仅采用UV消毒,在光照条件下,3 h后E.coli的数量超标,而采用UV-NaClO顺序消毒,24 h后E·coli数量仍然可以满足标准要求。同光复活相比,细菌暗修复的能力较弱,如仅采用UV消毒满足绿地灌溉或城市杂用标准时,经24 h暗修复后,细菌数量才出现超标的现象,采用UV-NaClO顺序消毒后的水样,在暗处放置24 h后,细菌数量均未出现超标的现象。因而,考虑到再生水输配管网的长度以及再生水使用的非连续性特点,采用UV-NaClO顺序消毒更有利于保证再生水的水质安全。同时在实际工程中,再生水的输送及储存应尽量采用密闭式系统,以降低消毒后细菌复活的可能性。

通过本研究可知,单独 UV 消毒不能有效的防止大肠菌群从污水处理厂向环境中传播,而采用UV-NaClO顺序消毒可在一定程度上抑制大肠菌群的二次滋生,减少了消毒后水在输送,储存及再生利用过程中潜在的生物风险。

2.4 UV-NaClO顺序消毒对DBPs生成的影响

为考察UV-NaClO顺序消毒对DBPs生成的影响,采用顶空气相色谱法分析了不同方式消毒后三氯甲烷、四氯化碳、二溴一氯甲烷和一溴二氯甲烷的生成量,并计算了DBPs的总生成量,结果如表2所示。在满足相同出水标准时,UV-NaClO顺序消毒DBPs的生成量明显低于单独NaClO消毒。尤其是当需要达到的出水标准越高时优势越明显。满足一级A排放标准时,采用UV-NaClO顺序消毒产生的总DBPs比单独NaClO消毒可减少24.53%;达到绿地灌溉标准时,单独NaClO消毒生成的总DBPs量为11.56 μg·L−1,UV-NaClO顺序消毒生成的总DBPs为5.79 μg·L−1,比NaClO消毒DBPs生成量降低了49.91%;满足杂用水标准时,UV-NaClO顺序消毒总DBPs的生成量比单独NaClO消毒可降低76.87%;在达到完全灭活粪大肠菌群的条件下,DBPs的减量可高达77.85%。

表 2 NaClO和UV-NaClO顺序消毒时DBPs生成量的比较Table 2. Comparison of DBPs generation after NaClO and UV-NaClO disinfection出水标准 NaClO消毒/(mg·L−1) DBPs生成量/(μg·L−1) UV- NaClO顺序消毒UV(mJ·cm−2)/NaClO(mg·L−1) DBPs生成量/(μg·L−1) 一级A标准 4 3.18±2.14 9/3 2.4±1.68 绿地灌溉标准 10 11.56±2.03 9/4 5.79±1.76 杂用水标准 20 52.27±2.65 9/10 12.09±2.23 完全灭活FC 30 65.32±2.87 20/10 14.47±1.89 DBPs的生成量同氯的投加量密切相关,随着氯投加量的增加,DBPs的生成量显著增加[20]。采用UV-NaClO顺序消毒之所以可以降低DBPs的生成量,主要是由于在达到相同消毒效果时UV-NaClO顺序消毒所需的NaClO投加量低于单独NaClO消毒时的投加量,而且,当需要达到的消毒标准越高时,所需NaClO投加量低的优势越明显,如完全灭活粪大肠菌群时,单独NaClO消毒需要的NaClO投加量为30 mg·L−1,而采用UV-NaClO顺序消毒则只需投加10 mg·L−1的NaClO,因而,采用UV-NaClO顺序消毒可大幅降低DBPs的生成量。

大部分DBPs具有潜在的致癌、致畸和致突变毒性,较高浓度DBPs排入水体或再生利用时会威胁生态系统安全,并对人体健康具有潜在危害[21],UV-NaClO顺序消毒可避免大量的DBPs排入水体或进入再生水利用系统,因而,其在保护人体健康与生态环境等方面更具优势。

3. 结论

1) UV和NaClO对大肠菌群的灭活具有协同效应,采用UV-NaClO顺序消毒,在UV和NaClO投加量均不高的组合方式下即可达到单独UV或单独NaClO高剂量下的消毒效果,且当需要达到的消毒标准越高时,UV-NaClO顺序消毒的优势越明显。

2)经UV-NaClO顺序消毒后,大肠菌群的光复活和暗修复能力相比单独UV消毒有所下降,NaClO投加量越高下降幅度越明显,因而,采用UV-NaClO顺序消毒可在一定程度上抑制大肠菌群的二次滋生。

3)由于在达到相同消毒效果的前提下,UV-NaClO顺序消毒可以有效降低NaClO的投加量,因而,采用UV-NaClO顺序消毒可以降低DBPs的生成量,从而降低消毒对人体健康与生态环境的潜在危害。

-

表 1 实验所用3类污泥的物化指标

Table 1. Typical physico-chemical index of three types of sludge in the batch experiment

污泥种类 含水率/ % VS/% 干基碳/% pH 铝/(g·kg−1) 污泥状态 W1厂脱水污泥 81.1 10.4 21.6 7.5 69.8 新鲜污泥 W2厂脱水污泥 82.3 9.4 18.9 7.7 78.3 新鲜污泥 W3厂脱水污泥 83.1 8.8 15.3 8.7 68.3 陈旧污泥 (堆存120 d) 表 2 R1体系不同温度阶段活菌和死菌荧光强度及比例变化

Table 2. Fluorescence intensities and ratio of live and dead bacteria at different temperature stages for R1 system

温度阶段 细菌荧光强度 活死菌比例/% 活菌 死菌 活菌 死菌 初始阶段 (20.5 ℃,0 h) 90.5 255 26.2 73.8 最高温阶段 (59.2 ℃,31 h) 39.4 35.7 52.5 47.5 结束阶段 (16 ℃,120 h) 54.2 35.1 60.7 39.3 表 3 污泥干化产物重金属质量浓度

Table 3. Heavy metal content of sludge drying products

mg·m−3 产品或标准 组别或限值级别 As Cr Cu Cd Zn Pb Ni Hg 干化产物 (120 h) R1 61.7 306 198 14.6 888 52.6 44.7 3.7 R2 36.1 184 132 2.4 521 37.5 38.6 2.1 R3 47.9 247 142 2.3 555 22.5 33.4 3.1 GB4284-2018[20] A级 30 500 500 3 1 200 300 100 3 B级 75 1 000 1 500 15 3 000 1 000 200 15 -

[1] JOMAA S, SHANABLEH A, KHALIL W, et al. Hydrothermal decomposition and oxidation of the organic component of municipal and industrial waste products[J]. Advances in Environmental Research, 2003, 7(3): 647-653. doi: 10.1016/S1093-0191(02)00042-4 [2] 申晓娟, 邱珊, 李光明, 等. 超声波对污泥脱水的影响研究[J]. 中国给水排水, 2018, 34(3): 122-125. doi: 10.19853/j.zgjsps.1000-4602.2018.03.025 [3] 王子文, 曹蓉, 杨艳坤, 等. 聚季铵盐调理污泥深度脱水过程与中试效能[J]. 化工进展, 2019, 38(7): 3458-3464. [4] LIU C G, WU B, CHEN X E. Ultrasound enhanced zero-valent iron-activated peroxymonosulfate oxidation for improving dewaterability of aerobically digested sludge[J]. Chemical Engineering Journal, 2020, 392: 124850. doi: 10.1016/j.cej.2020.124850 [5] YU H X, GU L, ZHANG D F, et al. Enhancement of sludge dewaterability by three-dimensional electrolysis with sludge-based particle electrodes[J]. Separation and Purification Technology, 2022, 287: 120599. doi: 10.1016/j.seppur.2022.120599 [6] ZHANG W, CHENG H, PENG S, et al. Performance and mechanisms of wastewater sludge conditioning with slag-based hydrotalcite-like minerals (Ca/Mg/Al-LDH)[J]. Water Research, 2020, 169: 115265. doi: 10.1016/j.watres.2019.115265 [7] VELIS C A, LONGHURST P J, DREW G H, et al. Biodrying for mechanical–biological treatment of wastes: A review of process science and engineering[J]. Bioresource Technology, 2009, 100: 2747-2761. doi: 10.1016/j.biortech.2008.12.026 [8] 郭松林, 陈同斌, 高定, 等. 城市污泥生物干化的研究进展与展望[J]. 中国给水排水, 2010, 26(15): 102-105. doi: 10.19853/j.zgjsps.1000-4602.2010.15.029 [9] 呼永锋, 梁梅, 张永祥. 污泥生物干化工艺的工程实践与分析[J]. 环境卫生工程, 2022, 30(3): 19-25. doi: 10.19841/j.cnki.hjwsgc.2022.03.003 [10] YANG B Q, ZHANG L, JAHNG D. Importance of initial moisture content and bulking agent for biodrying sewage sludge[J]. Drying Technology, 2014, 32: 135-144. doi: 10.1080/07373937.2013.795586 [11] 褚莲清, 杨卫英, 陈全明, 等. 城市生活垃圾好氧堆肥工艺强制通风设计计算[J]. 环境卫生工程, 2001, 9(3): 120-122. [12] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 生活垃圾化学特性通用检测方法: CJ/T 96-2013[S]. 北京: 中国标准出版社, 2013. [13] 国家环境保护总局. 水和废水监测分析方法[M]. 4 版. 北京: 中国环境科学出版社, 2002: 211-213 [14] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质: GB/T 23486-2009[S]. 北京: 中国标准出版社, 2009. [15] LIU S G, WANG Q C, GUAN Q Q, et al. Rapid release of internal carbon source from excess sludge with synergistic treatment via thermophilic microaerobic digestion and microcurrent[J]. Chemical Engineering Journal, 2019, 374: 637-647. doi: 10.1016/j.cej.2019.05.230 [16] LIU Y M, HU D, LIN Z Q, et al. Degradation of biochemical fractions in different temperature of food waste bioevaporation and their contribution to biogenerated heat[J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 245: 118944-118955. [17] 席北斗, 赵越, 魏自民, 等. 三阶段温度控制堆肥接种法对有机氮变化规律的影响[J]. 环境科学, 2007, 28(1): 220-224. doi: 10.13227/j.hjkx.2007.01.040 [18] HE J, ZHANG Q, TAN B, et al. Understanding the effect of residual aluminum salt coagulant on activated sludge in sequencing batch reactor: Performance response, activity restoration and microbial community evolution[J]. Environmental Research, 2022, 212: 113449. doi: 10.1016/j.envres.2022.113449 [19] HUANG G F, WONG J, WU Q T, et al. Effect of C/N on composting of pig manure with sawdust[J]. Waste Management, 2004, 24(8): 805-813. doi: 10.1016/j.wasman.2004.03.011 [20] 国家市场监督管理总局, 中国国家标准化管理委员会. 农用污泥污染物控制标准: GB 4284-2018[S]. 北京: 中国标准出版社, 2018. -

下载:

下载: