-

海绵城市建设目标是指通过加强城市规划建设管理,充分发挥建筑、道路和绿地等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,有效控制雨水径流[1]。因此,对雨水径流指标控制效果的评估显得尤为重要。住建部发布的《海绵城市建设绩效评价与考核方法(试行)》中指出:应采取实地考察、查阅资料及监测数据分析相结合的方式,科学评估海绵城市建设成效[2]。由于海绵城市试点区域一般面积较大,涵盖商业区、工业区、行政区、居住区等不同下垫面类型;同时,不同下垫面类型区域又包含绿色屋顶[3]、生物滞留带[4]、透水铺装[5]等不同形式海绵设施。为做好不同类型下垫面和海绵设施基础数据的汇集和整理、科学评估试点区域的海绵城市建设效果,径流指标评估监测网络的构建是关键[6]。

现有海绵城市径流控制效果评估主要有监测法[7]、模拟法[8]和监测与模拟联合法[9]等方法。监测法选择代表场次日降雨,监测外排雨水径流流量和水质,计算径流控制效果。HU等[10]利用监测法评估某区域低影响开发设施对城市暴雨内涝的缓解效果,评估结果表明LID措施可以减少城市的洪水和内涝灾害,减少水深和灾害区域,但是这种单一的监测方法只适合小面积的研究区域。模拟法是指通过构建试点区域水文水质模型,模拟试点区域开发前后场次或全年雨水径流量水质,评估试点区域径流指标控制效果。MAO等[11]利用SUSTAIN软件实现了对LID-BMPs建设效果的模拟评估,评估对象包括总流量、峰值流量及COD、SS、TN、TP等污染因子。监测与模拟联合法融合监测法与模型模拟法的优点,利用有限次的监测数据和率定准确的模型对试点区域进行全过程监(预)测评估。郭效琛等[9]利用监测与模拟联合法对住宅小区海绵改造类项目进行评估,不仅获取到有效的监测数据,以支持监测期间项目径流总量控制率的计算分析,同时对模型参数进行率定和验证,进一步分析评估径流总量控制率,从而提高项目径流总量控制率计算的准确性和科学性。

3种方法具备不同优缺点和适用范围,但均离不开系统化监测网络的构建。2019年实施的《海绵城市建设评价标准》仅对道路、停车场以及广场等地块的海绵城市建设实施有效性进行了说明,并未介绍如何具体监测海绵设施;同时,监测网络的构建仍存在不系统问题,导致监测数据无法追溯、评估数据不够全面等问题。本研究以海绵城市径流指标评估监测网络的系统化构建方法和布点方法为出发点,结合海绵城市监测评估的要求,对监测网络的构建方法进行了探讨和分析,以期为海绵城市建设效果的定量化考核和评估提供参考。

全文HTML

-

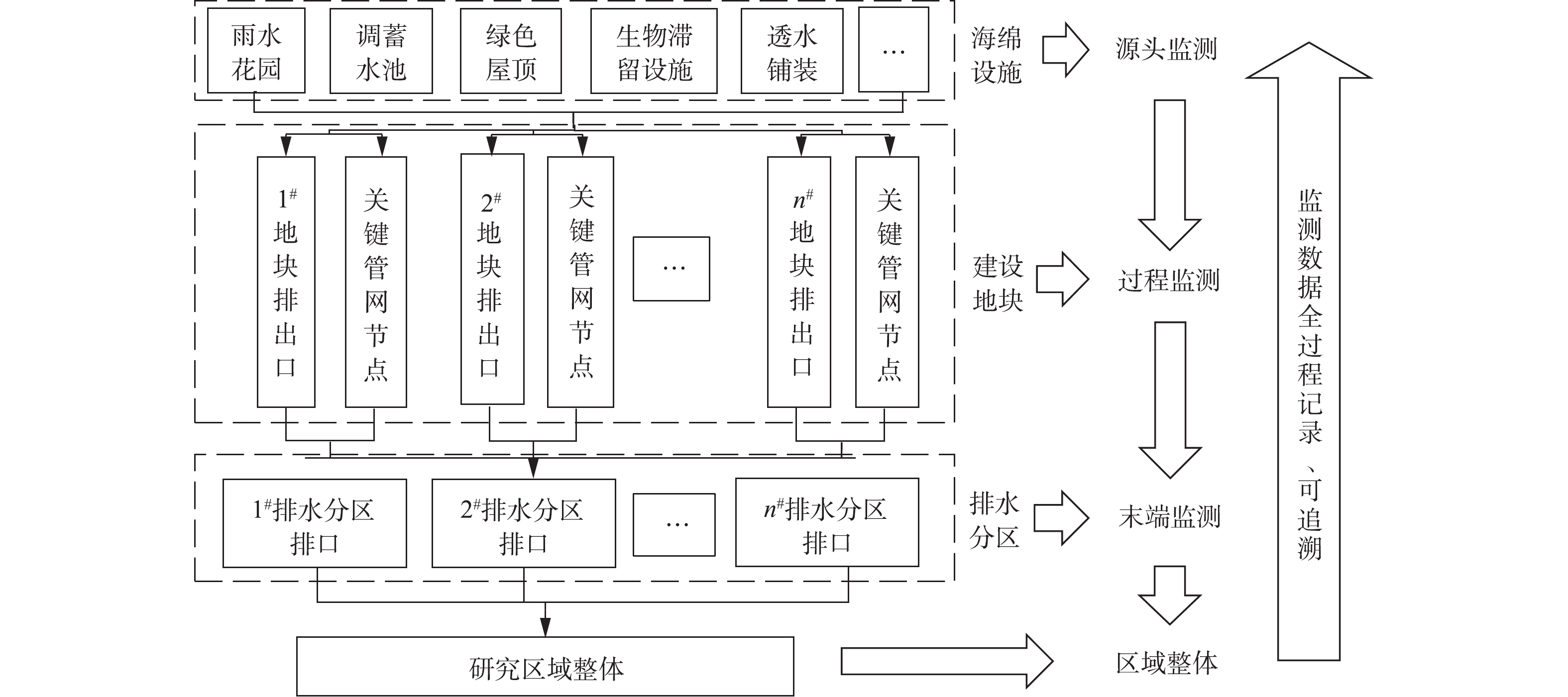

海绵城市建设思路是构建“源头减排-过程控制-末端治理”的全过程理念,综合采用“渗、滞、蓄、净、用、排”多种措施,将自然途径与人工措施相结合,最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源利用和生态环境保护[12]。海绵城市径流控制指标监测网络的构建首先需要在试点区域进行“全过程、系统化”监测。

通过人工监测或在线监测获取特定降雨条件下的径流流量和水质数据,对不同海绵设施、不同用地类型、不同排水分区的管网节点或雨水排口进行实地监测。全面、科学地评估各层级径流指标的满足情况,从而掌握海绵城市建设中试点区域在雨水径流控制方面的改善情况。

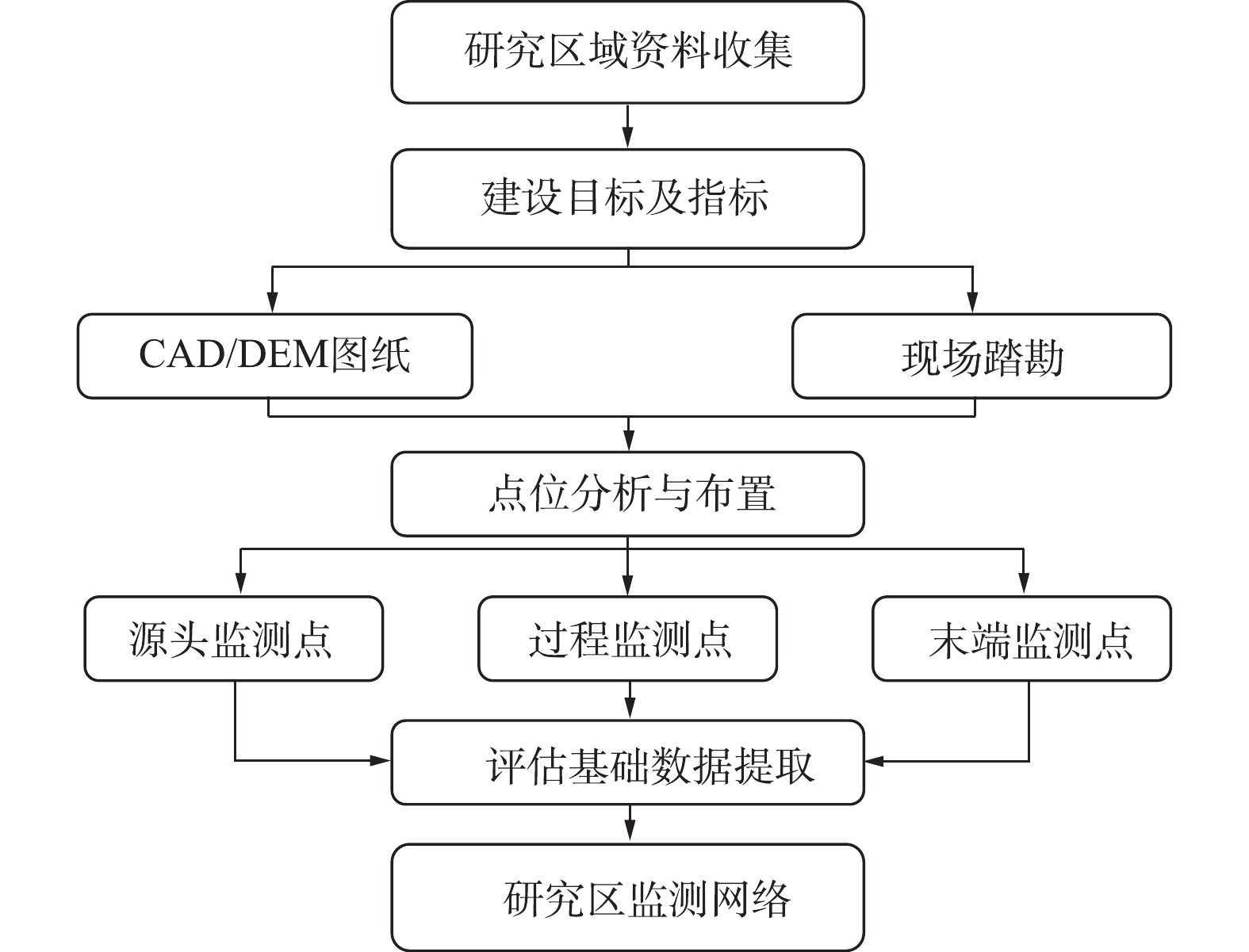

基于“源头-过程-末端”的全过程理念,对海绵城市径流控制指标监测网络的系统化布点思路如图1所示。

1)源头监测。监测试点区域的各种海绵设施进出水口水量及水质情况,为海绵城市建设效果评估提供依据。源头监测点的布设目的是监测水量和水质等基础数据,对海绵设施的径流控制效果和污染物削减率进行核算和收集。

2)过程监测。对试点区域内典型地块排口、关键管网节点达标情况进行整体评估,典型地块排口的径流流量和水质监测可为海绵设施的组合应用效果评估提供过程数据。过程监测点的布设目的是监测水量、水质数据对地块内的径流控制效果和污染物削减率进行评估,同时对部分区域存在的内涝点进行监测。

3)末端监测。根据试点区域的排水分区或区域整体,排水分区排口可为不同用地类型的地块组合对径流指标控制提供过程数据,区域总排口评估整个海绵城市试点区域内径流指标满足效果。末端监测点的布设目的是对试点区域整体水量进行监测,评估区域内的径流控制效果。

-

监测网络构建分监测点位的空间布局和评估基础数据的获取2个部分:一是监测点位的系统化布局,“源头-过程-末端”3个层级的监测点位组成监测网络;二是监测点位对应的评估基础数据获取,评估基础数据包括监测点位对应的海绵设施、地块和排水分区的径流指标、服务面积、坡度、特征宽度等。监测网络构建流程见图2。

1)研究区域资料收集。调研试点区域的海绵城市建设目标和指标,确定该区域整体径流控制指标以及各排水分区、用地地块的类型、面积和规划设计的场次径流总量控制率、设计降雨量、场次径流污染削减率等数据。

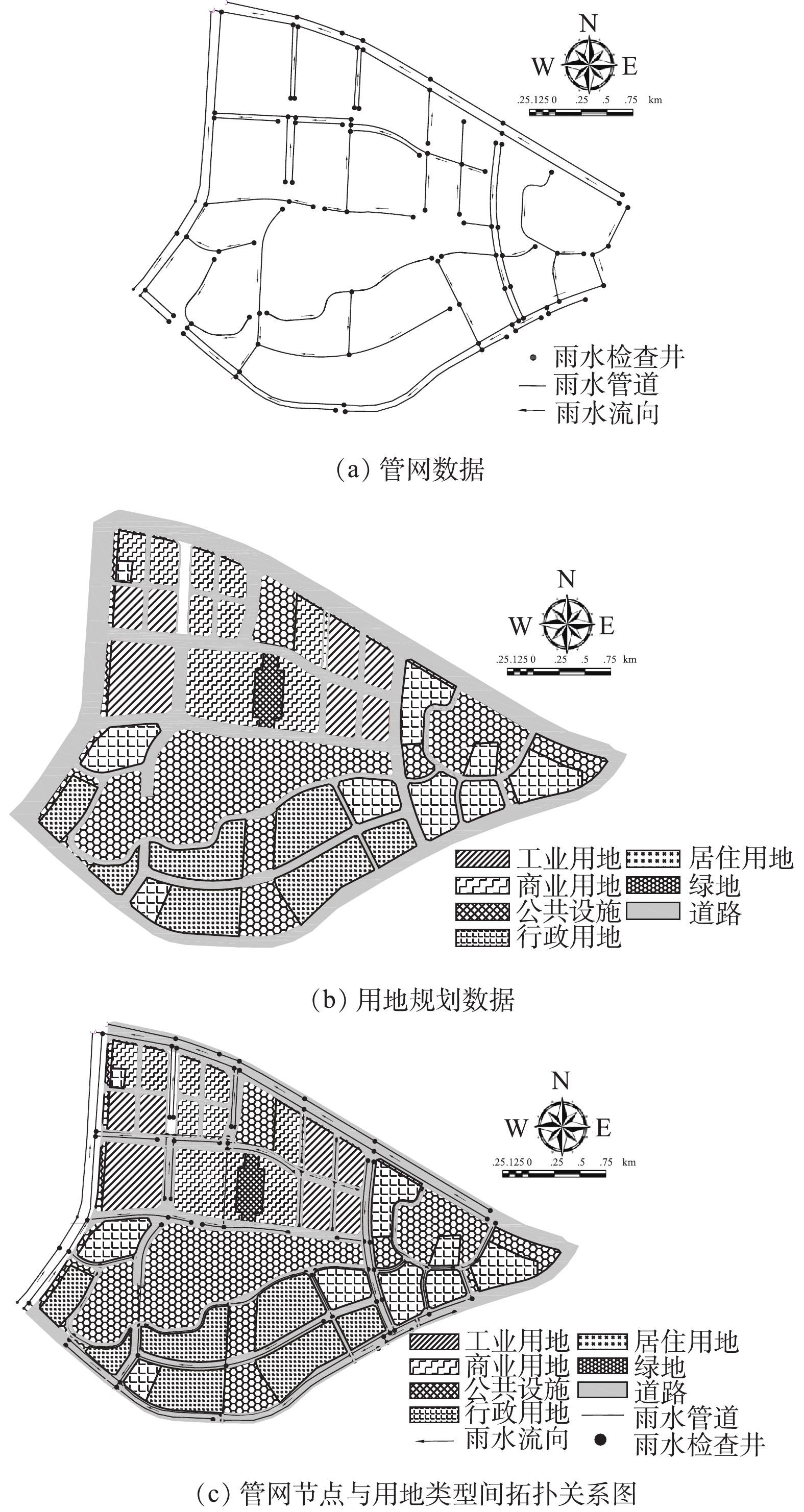

2)研究区基础数据需求分析。布置径流指标监测点位时应考虑试点区域雨水管网的布设方式、管网走向、管网之间的衔接方式等信息,区域内各地块用地类型以及该地块各种海绵设施布设比例、位置和海绵设施布设方式等数据。除此之外,还应了解各地块的坡度、面积以及排水分区的分界线等信息。获取这些数据和信息需要对该区域雨水管网图、用地规划图、DEM高程图等涉及到不同用途、不同文件类型的基础数据进行耦合、提取分析。

3)监测点位布置。根据该区域现有管网数据以及对应的用地规划数据,可得到管网节点或入河口与海绵设施、建设地块、排水分区之间的拓扑关系[13],结合“源头-过程-末端”3层级监测点位的布置原则和方法,从众多管网节点中筛选出有代表性的、可系统化、全面评估海绵城市径流控制效果的监测点位,组成监测网络。针对管网混接点、合流制排口等问题,在选择监测点的时候尽量避开此类排口,或者通过监测临近区域点位的水量核减该部分水量。

4)评估基础数据提取。海绵城市径流指标的评估离不开基础数据的提取。例如,对海绵设施绿色屋顶的评估,应了解绿色屋顶在不同降雨情景下对雨水径流的控制情况,根据实际监测的降雨量、绿色屋顶的面积和现场监测得到的外排流量和水质,计算其场次径流总量控制率和污染物削减情况,评估其对径流雨水的控制效果,对比相同或不同设施的控制效果,积累运行经验。评估包括海绵设施、地块或排水分区的面积、坡度、最大漫流长度等基础数据[14]。

1.1. 监测网络构建思路

1.2. 监测网络构建流程

-

源头监测主要指对海绵设施径流控制效果进行持续监测,布置原则见表1。源头监测点布置既要满足海绵设施运行效果的现阶段需求,又要满足积累海绵设施运行参数积累的长远需求。因此,源头监测点的布置应符合实用性、代表性以及经济性等原则。

根据源头监测点布置原则,采用现场踏勘法或图纸分析法等对源头监测点的位置进行筛选和优化,其布置方法见表2。

-

过程监测点主要针对不同类型的建设地块,常见地块包括商业用地、绿地、行政用地、工业用地、居住用地、道路以及公共设施用地等[15]。过程监测点的布置需要兼顾对不同类型地块的建设效果监测,同时积累不同或相同类型地块内海绵设施的布设种类、组合方式以及地块自身的坡度和特征宽度对径流控制效果的影响。因此,过程监测点的布置应符合便利性、全面性以及对比性等原则(见表3)。

过程监测点的布置方法见表4。常见的过程监测点布置方法有现场踏勘法、图纸分析法和GIS水文分析等;也可以采用多种方法联合的方式,如联合图纸分析法和现场踏勘法可迅速定位总排口位置,又可避免图纸与现场实际情况不符的情况。

-

末端监测点主要针对的是试点区域内部的排水分区或区域整体,布置原则见表5。末端监测点主要实现对试点区域整体或区域内所含排水分区的雨水径流监测,评估区域整体径流指标的控制效果。针对不同排水分区进行监测,为各种用地类型建设地块组合方式对径流指标的控制效果研究提供数据支持。由于末端监测点的选择比较单一,在布置的时候主要考虑便利性和经济性原则。

末端监测点布置方法见表6。常用末端监测点布设方法有图纸分析法和GIS水文分析等[16]。利用图纸分析法分析试点区域管网内雨水的最终流向,再根据GIS水文分析法确定雨水总排口的位置坐标。实地踏勘雨水总排口采样的便利性;若不便于采样,根据图纸选择总排口上游的管网节点。

2.1. 源头监测点

2.2. 过程监测点

2.3. 末端监测点

-

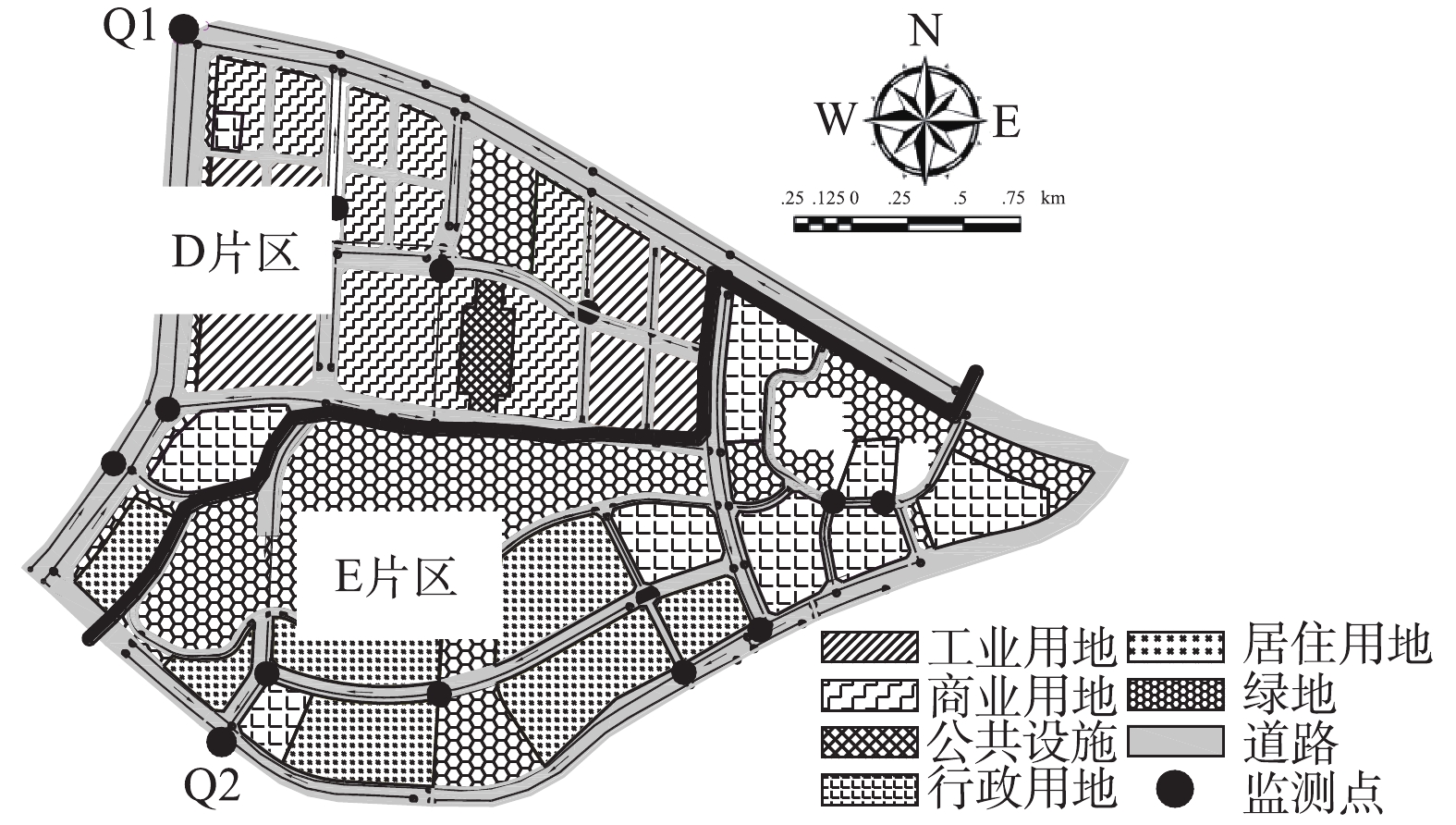

以深圳海绵城市试点区域G为例,根据其海绵城市径流控制效果评估的需要,确定对其基础数据进行需求分析,并分解其径流评估指标至“源头-过程-末端”3个层级,布置监测点位,构建G区域径流指标监测网络。

G区域地形图和DEM高程图见图3。G区域位于深圳西北部,低山丘陵区,海拔为25~200 m;属南亚热带海洋性季风气候区,夏季长、冬季不明显;区域内年平均气温22.4 ℃,多年平均日照时间2 120 h;G区域土壤类型为第4系松散堆积层覆盖,分布广泛且深厚,以砂砾类土、粉质黏土、淤泥质土和淤泥等土类为主。

-

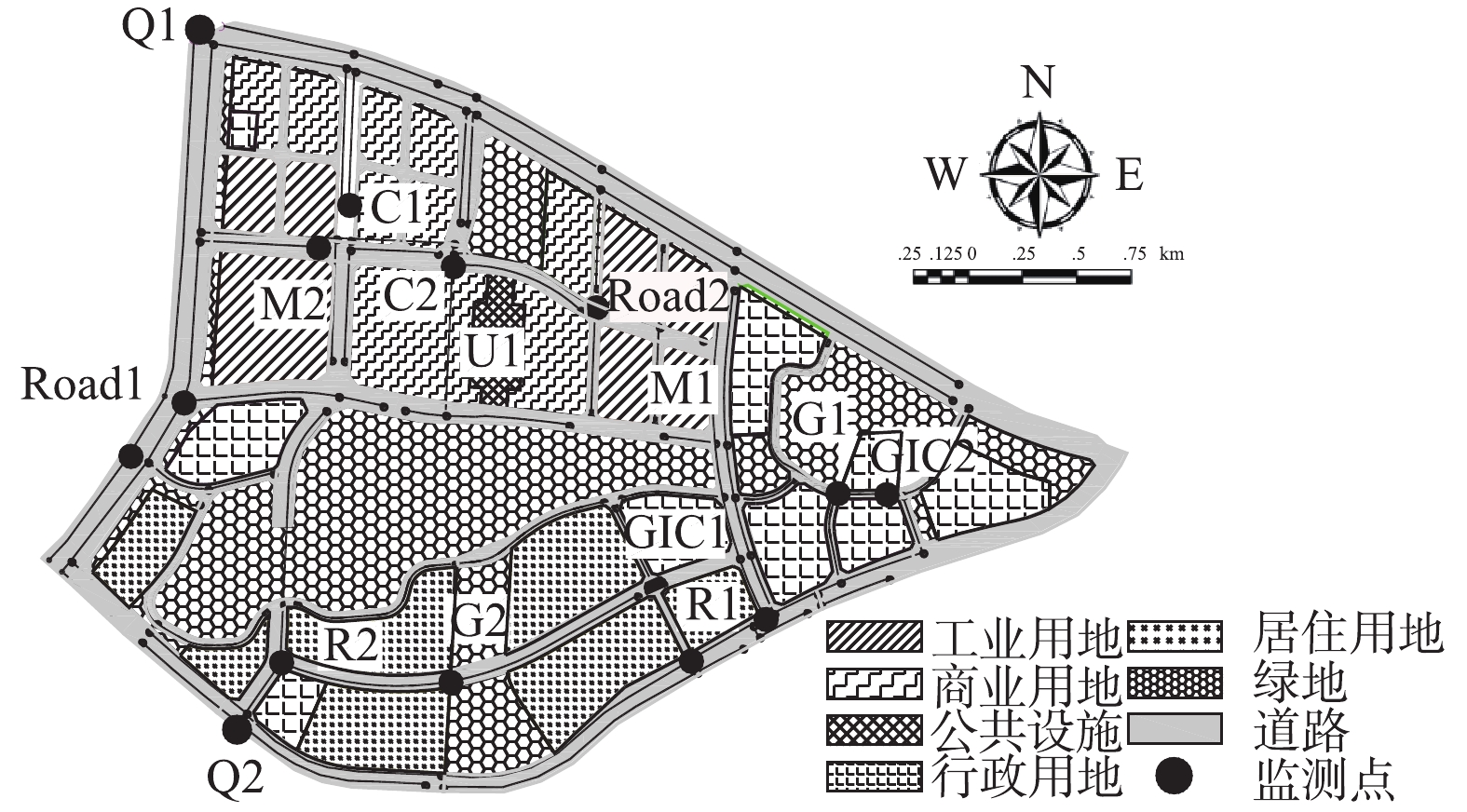

通过分析G区域的管网数据(图4(a))、用地规划图(图4(b))、管网节点与海绵设施、建设地块或排水分区之间的拓扑关系(图4(c)),可确定G区域“源头-过程-末端”3个层级中监测点位的布置情况。

-

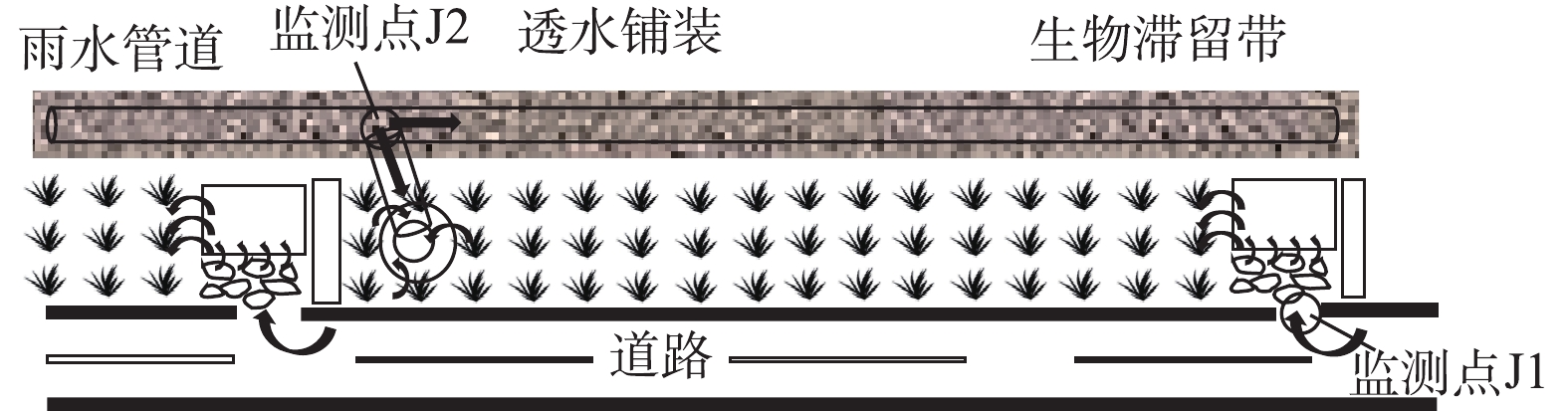

1)源头监测点。选取G区域内基础海绵设施建设条件比较完善的A车站站前广场和B学校为源头监测点,研究这2个区域的海绵设施建设情况。其中,A车站C道路边侧采用“初雨沉砂+生物滞留”的海绵工艺。如图5所示,为便于界定流入及流出生物滞留带的雨水径流和水样的获取,在道路出流口设置生物滞留带的前端监测点(J1),滞留带溢流口入市政雨水管道处设置后端监测点(J2)。生物滞留带边侧人行道采用透水铺装路面,底部布设市政雨水管道。道路雨水检查井监测点(J2),可同时监测透水铺装和生物滞留带雨水径流出流的流量和水质。

B学校教学楼屋顶采用绿色屋顶来削减径流流量和径流污染。为便于界定流入及流出绿色屋顶及生物滞留带的流量、方便水样获取,屋顶出水通过接地雨水管排入生物滞留带(见图6)。选择接地雨水管为监测点(J3),可同时获取绿色屋顶出流径流和流入生物滞留带的外部径流。在生物滞留带出水溢流入市政雨水管道处设置监测点(J4),可得到生物滞留带雨水径流出流流量和水质。

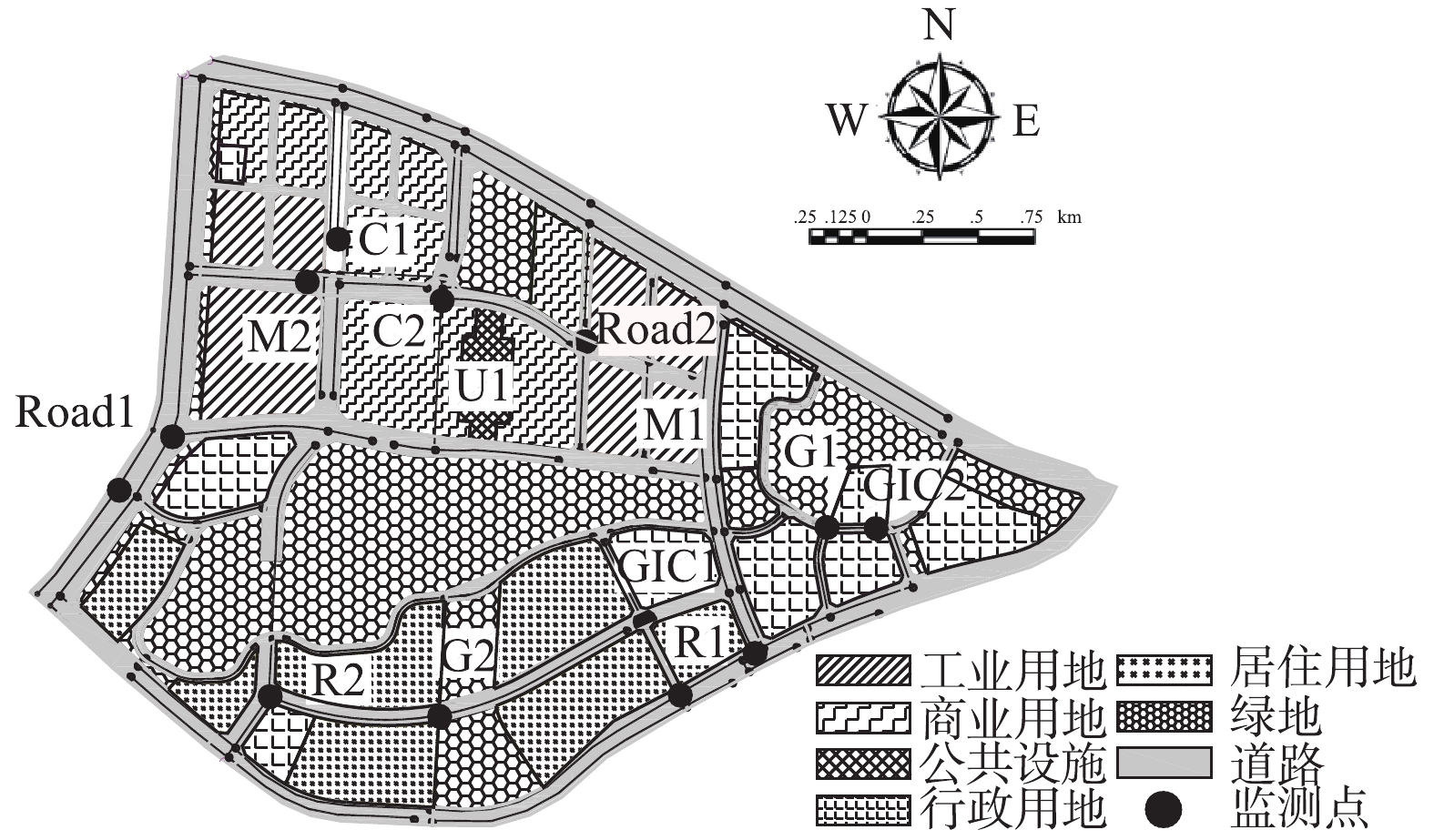

2)过程监测点。G区域用地类型包含道路、绿地、居住用地、商业用地和行政用地。为横向和纵向对比分析各类典型地块的建设效果评估,过程监测点设置在兼顾典型性的同时,考虑相同用地类型控制效果的对比。共设置13个监测点,各过程监测点位置图如图7所示。在不同典型地块雨水汇集口设置监测点。以绿地为例,监测点分别设置在道路交界点,G1监测点的服务面积为7.41 hm2,G2监测点的服务面积为2.55 hm2,两者的平均坡度相差不大,可研究不同面积条件下,绿地类用地对径流指标的控制效果。

3)末端监测点。结合现场踏勘和CAD图纸,2个排水分区最终流入D河流和E河流的支流。分别在D片区入D河流支流处设置末端监测点Q1和E片区入E河流支流处设置末端监测点Q2(图8),用于监测2个排水分区的径流流量以及水质情况。

-

“源头-过程-末端”3个层级监测点位的布置和确定,组成G区域径流指标评估需要的监测网络,监测网络各层级点位信息如图9所示,各点位信息见表7。

3.1. 基础数据分析

3.2. 源头-过程-末端监测点位的布置

3.3. 径流指标监测网络

-

1)探讨了海绵城市径流控制效果评估中监测网络的系统化构建思路和布点方法。在系统化构建思路方面,监测网络按照“源头-过程-末端”3个层级对“海绵设施-建设地块-排水分区”的监测点位进行布置,可以实现监测数据的全过程记录和可追溯等目的。

2)形成了研究区域资料收集→图纸及现场踏勘→点位分析及布置→评估基础数据提取→研究区监测网络的构建流程;在监测点位布置方面,“源头-过程-末端”3个层级监测点需要满足实用性、便利性和经济性等原则,可以对评估目标开展针对性分析。

3)以深圳市海绵城市试点区域为例,探讨了该方法的实用性,满足该区域径流指标评估的需求。同时以该试点区域为例,提出了监测方法,尚缺乏对该方法的实验验证,期望在后续监测过程中对该方法进行验证和实施。

下载:

下载: