-

近年来,汽车工业飞速发展,汽车保有量持续增加,这给人们出行带来了极大便利但同时也产生了大量的废轮胎。据统计,2015年,我国产生废轮胎3.3×108条,超过1.2×106 t,已成为世界上产生废轮胎最多的国家[1]。废橡胶不易降解,堆积、填埋、焚烧都会对大气、土壤、水源造成污染,如何处理日益增加的废橡胶已经成为一个严重的环境问题。自20世纪70年代,美国、瑞典、英国、法国等先后开展了橡胶沥青和橡胶粉沥青混合料的应用研究和铺路实验,极大地促进了废轮胎在道路工程中的利用[2]。我国自20世纪80年代,开始对胶粉沥青进行研究应用。将废轮胎胶粉用于制备胶粉改性沥青,能够大量消耗废轮胎,同时也能够显著改善路面的耐磨、抗老化、抗开裂等性能,对于满足飞速发展的公路建设需求具有重要的意义[3-5]。

胶粉改性沥青性能的改善来源于胶粉与沥青之间的相互作用,但两者之间的作用十分复杂。关于胶粉改性沥青中胶粉与沥青相互作用机理至今仍存在争议,目前主要有物理共混机理、网络填充机理、化学共混机理和溶胀降解机理等几种不同观点[5-6]。其中获得较多人支持的观点[7]认为,废胶粉和沥青混合后,胶粉发生溶胀和部分溶解而在沥青中扩散,这些高分子链和沥青轻质组分在胶粉表面形成界面层。同时,界面层的外围吸附沥青中的胶质形成界面过渡层。界面层与沥青中胶团(沥青质和胶质)的外层胶质有亲和作用,使沥青中的胶团与废胎胶粉表面的界面层通过界面过渡层紧紧地结合为一体,形成了废胎胶粉和沥青连续或相互交错的三维空间网络结构。但这个三维网状结构多是通过范德华力缔结的,因此,这种结构较不稳定,对长时间和高温下的存储较为不利[8]。同时也有研究[7]表明,胶粉表面特征官能团与沥青中特征基团的化学作用,能够显著影响胶粉改性沥青的性能。

通过对废轮胎胶粉进行表面化学改性[9-11]、脱硫改性[12-14]、微波改性[15]、共混改性[16-21]等,能够显著改善胶粉表面的物理化学结构,增强胶粉界面层与沥青胶团的相互作用,改善胶粉改性沥青的性能。于凯等[9-10]采用H2O2和次氯酸钠等为氧化剂改性废轮胎胶粉,在胶粉表面形成羟基、环氧基等有机官能团,能够与沥青中的羧基等基团发生化学反应,形成强相互作用,使改性沥青的软化点显著提高。而脱硫改性能够部分切断交联橡胶中的S—S键和C—S键,使废轮胎胶粉中的交联网状结构部分破坏,在沥青中溶胀更加充分,界面结合层厚度显著提高,使脱硫胶粉改性沥青延度提高,黏度降低,低温性能和加工性能明显改善[12-14]。通过以上研究不难发现,在废轮胎胶粉表面修饰特定有机官能团或者增加胶粉-沥青界面结合层的厚度,能够显著提高胶粉改性沥青的界面相容性和界面结合强度,改善胶粉改性沥青的高/低温性能。

由于橡胶的主要成分是聚烯烃,其表面存在着丰富的不饱和键,因此,通过接枝聚合改性的方法,能够在橡胶表面接枝不同的聚合物链段,可以对橡胶的物理化学性质起到明显的改善作用。目前常见的橡胶接枝聚合改性方法包括乳液聚合[22-24]、溶液聚合[25-26]、本体聚合[27-28]和辐射接枝[29]等,常见的接枝单体包括苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、甲壳素、马来酸酐等。其中乳液聚合以水为分散介质,条件较为温和,更适于在橡胶粉表面的接枝聚合改性。通过接枝聚合改性的方法将特定的聚合物链段接枝到废轮胎胶粉的表面,可以显著增加胶粉-沥青界面层的厚度,从而增强胶粉-沥青界面相容性与结合强度。但到目前为止,采用接枝聚合改性胶粉制备胶粉改性沥青的研究还未见报道。

本研究尝试在废轮胎胶粉表面接枝聚苯乙烯链段,并将其用于制备湿法胶粉改性沥青;利用废轮胎胶粉表面的接枝聚苯乙烯链段,提高胶粉/沥青界面层与沥青中胶质的相互作用,增强胶粉与沥青的界面结合强度;系统研究废轮胎胶粉表面聚苯乙烯链段的接枝率对胶粉改性沥青25 ℃针入度、5 ℃延度和软化点等主要性能指标的影响规律,探讨废轮胎胶粉的接枝改性对胶粉改性沥青性能的影响机理,为胶粉改性沥青的界面增强和性能调控机制研究提供参考。

-

基质沥青采用市售滨阳70号沥青。40目废轮胎胶粉由天津海泰环保科技发展有限公司提供,接枝改性前用环己烷洗涤并干燥后使用。苯乙烯、过氧化二苯甲酰、环己烷等均为市售分析纯试剂。苯乙烯通过预处理去除阻聚剂,其余试剂未经预处理。

主要实验仪器有英国Kratos Analytical Ltd生产的Axis Ultra DLD型X射线光电子能谱仪,美国瓦里安公司生产的Infinityplus-300固体核磁共振谱仪,中国上海昌吉地质仪器有限公司生产的SYD-2810D型针入度检测仪,中国无锡市石油仪器设备有限公司生产的LYY-9A型沥青延伸度测定仪,以及中国北京兰航测控技术研究所生产的RH-2型沥青软化点测定仪。

基质沥青及改性沥青的25 ℃针入度按照GB/T 4509-2010测定,软化点按照GB/T 4507-2014测定,5 ℃延度按照GB/T 4508-2010测定。在延度仪上对样品以5 cm·min−1的速度进行拉伸,直至断裂,指针指示的标尺读数即为所测沥青的延度。取2次25 ℃针入度和软化点结果,测试平均值,取3次5 ℃延度结果,测试平均值。

-

1)废轮胎胶粉的苯乙烯接枝改性。将废轮胎胶粉2 g置于100 mL圆底烧瓶中,加入0.1~0.2 g过氧化苯甲酰,并在圆底烧瓶中分别加入2、4、6 mL苯乙烯和8 mL去离子水,搅拌,使之均匀分散混合,油浴加热至120 ℃,恒温反应2~12 h。对反应后的胶粉用环己烷进行多次抽滤清洗,至无明显白色物质,以除去样品中未接枝的聚苯乙烯。将清洗好的胶粉样品置于60 ℃烘箱,干燥2 h,称取胶粉质量,则可初步计算胶粉的质量接枝率,计算方法见式(1)。

式中:R为胶粉的质量接枝率;m0为初始胶粉质量,即反应前胶粉质量,g;mt为反应前胶粉质量,g。

2)湿法制备胶粉改性沥青。将400 g的基质沥青搅拌加热,待温度升高到185~190 ℃,缓慢加入质量分数为21%的改性废轮胎胶粉,在1 400 r·min−1的转速下,搅拌30 min,过胶体磨研磨,在180~185 ℃下,搅拌发育4 h,得到胶粉改性沥青。

-

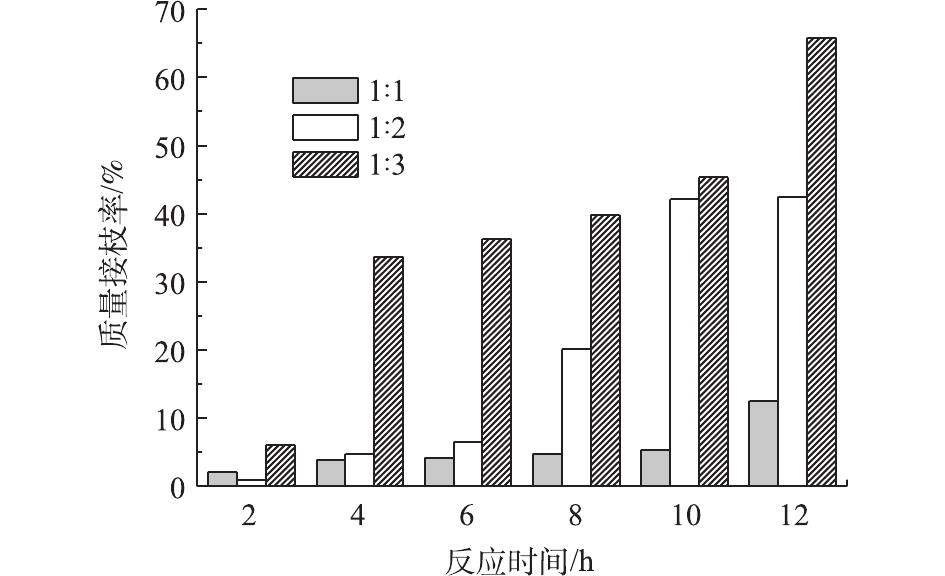

在引发剂用量、反应时间相同的条件下,改变苯乙烯用量,计算胶粉的质量接枝率,结果如图1所示。过氧化苯甲酰用量为0.1 g,分别取1、2和3份的苯乙烯,在120 ℃条件下,分别反应2、4、6、8、10、12 h。由图1可知,在相同苯乙烯用量的条件下,反应时间越长,胶粉的质量接枝率越大。反应时间大于8 h后的胶粉质量接枝率显著高于反应时间小于8 h的胶粉样品。而在反应时间相同的条件下,苯乙烯用量越大,胶粉的质量接枝率越大,当胶粉与苯乙烯的质量比为1∶1时,胶粉的接枝率均低于10%,当苯乙烯与胶粉用量为1∶2时,胶粉的接枝率均低于20%,当苯乙烯与胶粉用量为1∶3时,胶粉的质量接枝率显著高于前2种情况。总体上看,苯乙烯用量对于胶粉接枝率的影响要高于反应时间对接枝率的影响。

-

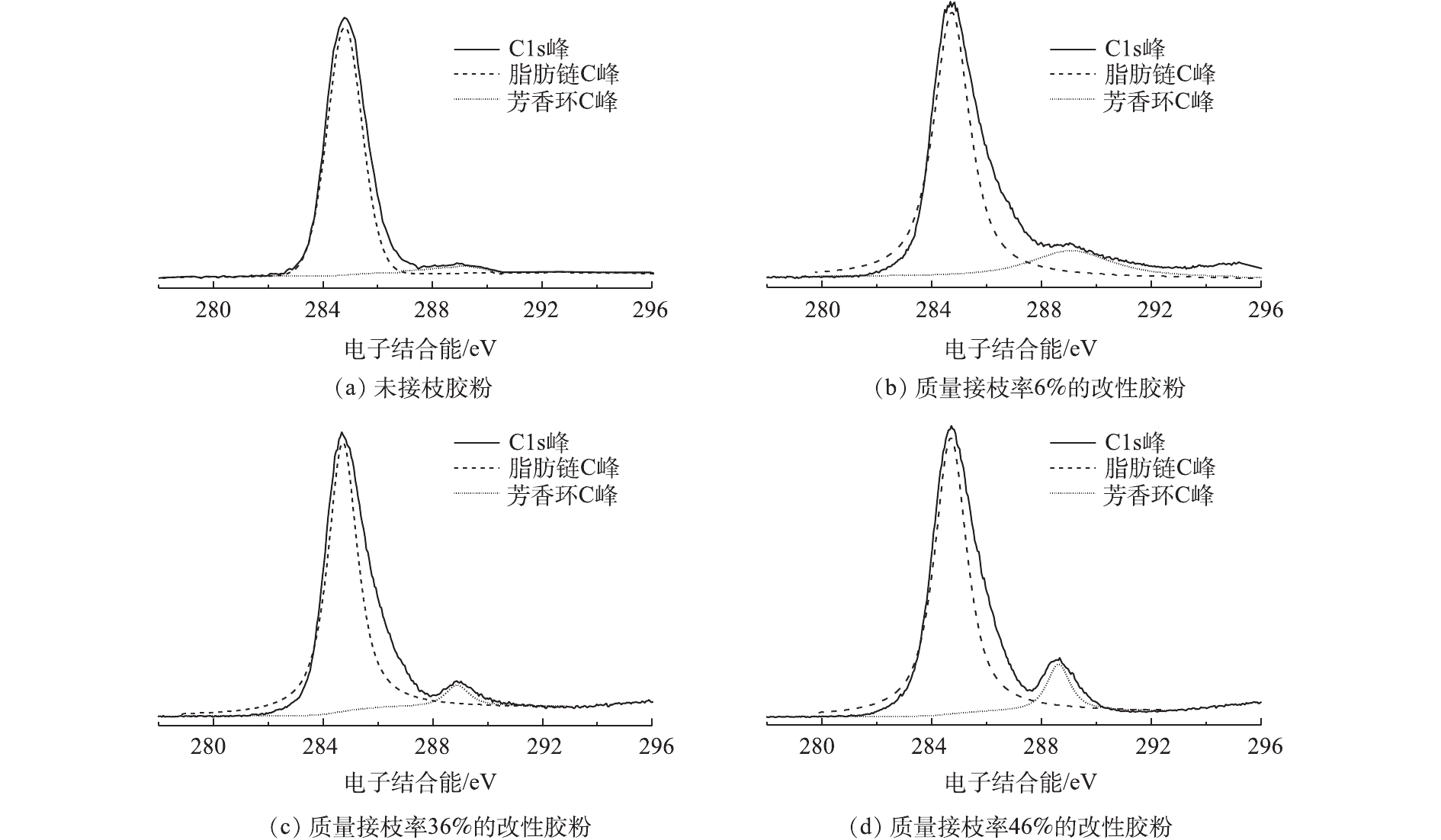

图2中XPS分析了废轮胎胶粉表面元素及元素含量的变化情况。由图2(a)看出,未改性胶粉XPS谱图显示出C1s峰、O1s峰和Zn2p3/2峰,表明胶粉表面含有较多碳元素、氧元素和锌元素,且碳元素为胶粉表面最主要的元素。但接枝反应后,由于在胶粉表面引入聚苯乙烯链段,使得其表面碳元素含量及价态发生了相应变化,因此,对接枝胶粉的C1s峰进行分峰拟合,以进一步研究改性胶粉的接枝率变化情况。选取质量接枝率为6%、36%、46%的改性胶粉,利用XPS表征其C1s峰,并通过XPS谱图中C1s峰的分峰拟合,分析接枝胶粉中碳元素的化学键类型以及含量。图2(b)、图2(c)和图2(d)为不同接枝率的改性胶粉C1s峰分峰拟合结果。通过图2可以分析胶粉表面碳元素化学键的连接情况。表1为接枝前后胶粉表面碳元素的化学键种类及其所占比例。

在未接枝胶粉中,脂肪链碳的含量是98.5%,芳香环碳的含量为1.5%。随着聚苯乙烯接枝率提高,胶粉中芳香环碳的含量逐步上升,脂肪链碳的含量下降。当聚苯乙烯接枝率为46%时,芳香环碳的含量达到12.5%。这表明聚苯乙烯链段成功接枝到胶粉表面。

-

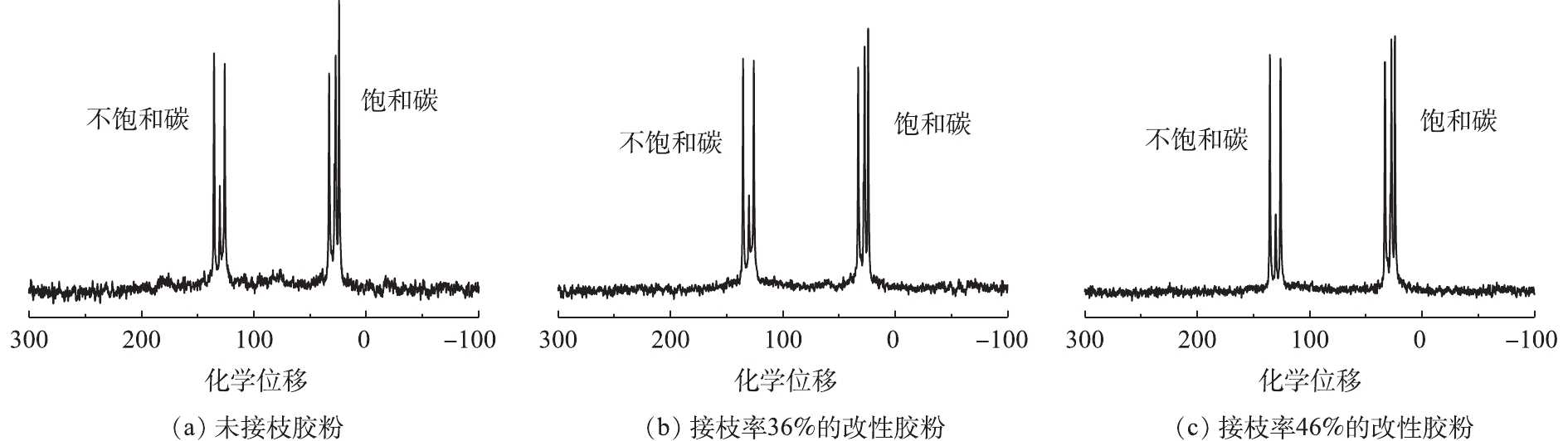

对不同接枝率的改性胶粉进行固体核磁13C NMR表征,如图3所示,化学位移在10~45的峰可归属为饱和碳核磁共振峰,不饱和碳的核磁共振峰化学位移在120~145。谱峰的强度与相应碳原子的摩尔含量成正比,通过对比接枝改性废轮胎胶粉中饱和碳与不饱和碳的峰面积比值,可以判断聚苯乙烯的接枝情况。

通过计算可以得出不同接枝率的改性胶粉样品中不饱和碳与饱和碳的峰面积比值。未接枝胶粉的不饱和碳与饱和碳的比值为0.70,质量接枝率为36%的改性胶粉的比值增大到0.83,而质量接枝率为46%的改性胶粉的比值则增大到0.88。可见,随着质量接枝率的提高,废轮胎胶粉中不饱和碳与饱和碳的比值明显提高,这进一步证明了聚苯乙烯链段成功接枝到了胶粉表面。

-

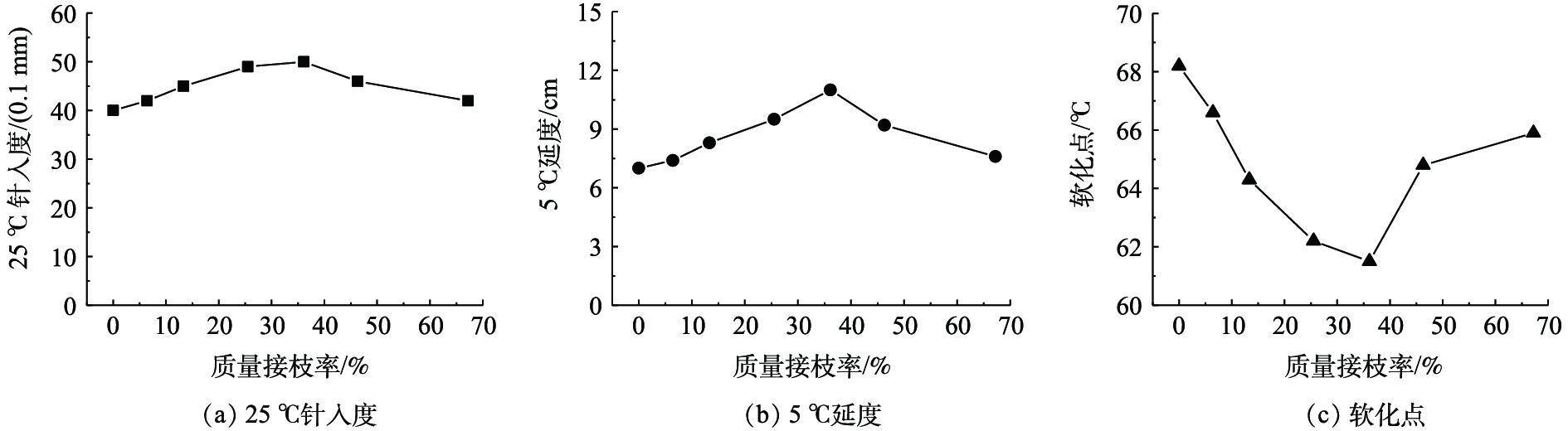

根据聚苯乙烯接枝率的变化规律,依次选取接枝率为6%、13%、26%、36%、46%和67%的接枝改性胶粉以及未接枝胶粉制备胶粉改性沥青,并检测25 ℃针入度、5 ℃延度和软化点等改性沥青主要性能指标。根据胶粉改性沥青的性能指标结果,得到其与胶粉表面聚苯乙烯接枝率的变化规律,如图4所示。

由图4可知,随着胶粉表面聚苯乙烯接枝率的增加,胶粉改性沥青的25 ℃针入度、5 ℃延度均呈先上升后下降的变化趋势;软化点则呈先下降后上升的变化趋势。同时,25 ℃针入度、5 ℃延度、软化点均在接枝率为36%时出现极值。其中,接枝率为36%的接枝胶粉改性沥青的5 ℃延度达到了11.0 cm,相比于原样胶粉改性沥青(5 ℃延度为7.0 cm)提高了57%。

分析上述结果,其原因可能为,随着接枝率的提高,胶粉表面聚苯乙烯链段比例增加。聚苯乙烯链段中的苯环结构与沥青中的芳香类化合物具有良好的相容性,使得胶粉与沥青的界面结合强度加强,改性沥青的延展性能提高,因此,5 ℃延度和25 ℃针入度增加,黏度和软化点降低。但进一步增加胶粉中聚苯乙烯链段的接枝比例,胶粉-沥青界面层的延展性降低,因而改性沥青5 ℃延度和25 ℃针入度降低,软化点上升。

-

为进一步探究胶粉表面接枝聚苯乙烯链段对改性沥青性能的作用,设置对照实验:将一定量的聚苯乙烯颗粒与未接枝胶粉混合,制备改性沥青,测定改性沥青主要性能指标。其中聚苯乙烯颗粒参照文献中的方法[30],采用悬浮聚合的方式制备,粒径约为3 mm。

在聚苯乙烯颗粒占胶粉和聚苯乙烯总量的质量分数分别为0、18%、36%和100%时,测得改性沥青主要性能指标(如表2所示)。当胶粉中混有少量聚苯乙烯颗粒时(<36%),改性沥青的性能变化与表面接枝聚苯乙烯链段的胶粉改性沥青类似,25 ℃针入度、5 ℃延度上升,软化点下降。由此可见,一定量的聚苯乙烯共混改性也能够改善胶粉改性沥青的界面相容性。但是,当聚苯乙烯加入量为36%时,所得胶粉改性沥青的5 ℃延度为8.3 cm,低于接枝率为36%的接枝改性胶粉所制备的胶粉改性沥青(11.0 cm)。这表明,废轮胎胶粉表面接枝聚苯乙烯链段,相比共混改性,能够更加显著地提高胶粉改性沥青的界面结合强度。当采用100%的聚苯乙烯对沥青进行改性时,制备沥青的25 ℃针入度提高,5 ℃延度和软化点明显降低,表明改性沥青的性能明显降低。

基于以上研究,探讨废轮胎胶粉的苯乙烯接枝改性对所制备胶粉改性沥青性能的影响机理。将改性后的胶粉加入沥青中后,在高温及机械力的作用下,吸收沥青中的轻质组分,胶粉本身致密的高分子网状结构发生溶胀,一些交联点和分子链发生断裂。废胎胶粉在沥青中不断溶胀的过程中,其表面的高分子链段可以扩散到沥青中,而一些沥青中的轻质组分则进入到胶粉的高分子网络中。这样,这些高分子链和沥青轻质组分在胶粉表面形成界面层。同时,界面层的外围吸附沥青中的胶质形成界面过渡层。界面层与沥青中胶团(沥青质和胶质)的外层胶质有亲和作用,从而形成废胎胶粉和沥青连续或相互交错的三维空间网络结构。在胶粉表面聚合接枝聚苯乙烯链段,可以使胶粉表面的界面层和界面过渡层增厚,由于芳香基团的相似相容原理,界面层与沥青胶团的相互作用增强,从而增大了三维空间网络结构的结合强度,进而提高改性沥青的界面稳定性和性能。

-

1)采用乳液聚合的方式对废轮胎胶粉进行聚苯乙烯接枝改性,通过XPS、13C NMR等表征手段,证明了聚苯乙烯链段的成功接枝。

2)通过研究不同接枝率的胶粉改性沥青25 ℃针入度、软化点和5 ℃延度3个主要性能指标的影响规律发现:随着胶粉表面聚苯乙烯接枝率的增加,胶粉改性沥青的25 ℃针入度、5 ℃延度均呈先上升后下降的变化趋势;软化点则呈先下降后上升的变化趋势。同时25 ℃针入度、5 ℃延度、软化点均在接枝率为36%附近出现极值。此时,接枝胶粉改性沥青的5 ℃延度达到11.0 cm,显著高于未接枝胶粉改性沥青和胶粉苯乙烯共混改性沥青。

3)由于在废轮胎胶粉表面接枝适量的聚苯乙烯链段,能够显著提高胶粉/沥青界面层和界面过渡层的厚度。同时由于聚苯乙烯与沥青中胶质基团的亲和作用,使胶粉改性沥青的界面层结合强度显著提高,显著改善胶粉改性沥青的低温延展性。

聚苯乙烯接枝胶粉对改性沥青性能的影响

Impacts of polystyrene grafting modified crumb tire rubber on the property of modified bitumen

-

摘要: 采用苯乙烯对废轮胎胶粉进行表面接枝聚合改性,并将接枝改性胶粉用于制备湿法胶粉改性沥青。接枝改性后,废轮胎胶粉的X射线光电子能谱和13C固体核磁检测结果表明,苯乙烯链段成功接枝到废轮胎胶粉表面,同时系统研究了苯乙烯接枝率对胶粉改性沥青25 ℃针入度、软化点和5 ℃延度的影响规律。实验结果表明,当苯乙烯接枝率小于36%时,随着苯乙烯接枝率的提高,胶粉改性沥青的25 ℃针入度和5 ℃延度增大,软化点下降,说明胶粉表面苯乙烯链段的接枝,能够显著提高胶粉-沥青的界面相容性;当苯乙烯接枝率为36%时,胶粉改性沥青的5 ℃延度达到11.0 cm,相比于普通胶粉改性沥青(7.0 cm)提高了57%;但当苯乙烯接枝率大于36%时,随着苯乙烯接枝率的提高,胶粉改性沥青的25 ℃针入度和5 ℃延度下降,软化点升高,表明胶粉-沥青界面层中过量的聚苯乙烯链段,使胶粉改性沥青的低温延展性有所降低。通过分析可知,在胶粉表面接枝适当比例的聚苯乙烯能够显著改善胶粉改性沥青的低温延展性能。Abstract: The crumb tire rubber (CTR) was grafting modified by styrene and the modified CTR was used to prepare the rubber modified bitumen. The XPS and 13C solid state NMR characterizations of modified CTR confirmed the successful grafting of styrene on CTR. The effects of the styrene grafting ratio on the 25 ℃ penetration, softening point, and 5 ℃ ductility of rubber modified bitumen were investigated. The results showed that with the increase of grafting ratio of polystyrene (<36%), 25 ℃ penetration and 5 ℃ ductility of the polystyrene grafting rubber modified bitumen increased, while its softening point decreased, which indicated that the grafting of polystyrene could improve the interface compatibility between CTR and bitumen. At the grafting ratio of styrene of 36%, the 5 ℃ ductility of the polystyrene grafting rubber modified bitumen reached 11.0 cm, which was 57% higher than that of original rubber modified bitumen (7.0 cm). However, at the grafting ratios of styrene above 36%, its 25 ℃ penetration and 5 ℃ ductility decreased, while its softening point increased, which indicated that excessive polystyrene chains on the interface between crumb tire rubber and bitumen led to the decrease of ductility and malleability of rubber modified bitumen. According to all the analysis, it can be concluded that the proper amount of polystyrene grafting can significantly improve the low temperature performance of rubber modified bitumen.

-

Key words:

- crumb tire /

- rubber /

- polystyrene /

- grafting ratio /

- modified bitumen

-

工业园区大气污染排放总量核算为园区大气环境质量管控提供重要依据,同时有助于推进企业排污许可、项目审批、执法监管以及排污权交易等管理联动,与排污总量挂钩,有助于提升综合管理效能、制定相关的环境管理政策[1]和解决污染源管控不准、产业调整方向不明、环评审批总量落实难、第三方机构弄虚作假等问题具有重要意义[2-3]。目前,工业园区大气污染物排放总量的核算主要是统计园区内所有企业大气污染物排放量并进行加和代表该园区大气污染物的排放总量。现有对企业排放量核算方法主要有实测法、产排污系数法及物料衡算法。实测法是依据实际监测环统对象产生和外排废气流量及其污染物质量浓度,计算出废气的排放量及各种污染物的产生量和排放量 (在线监测和手工监测) [4]。产排污系数法是根据《产排污系数手册》[5]提供的工业行业产排污系数,只要根据企业的实际情况选择合适的产排污系数,即可核算出污染物的产生量和排放量[6]。物料衡算法是通过计算生产过程中物质的量的变化对生产过程中使用的物料变化情况进行定量分析的一种方法[7]。但上述通过对企业排放量核算园区总排放量的方法均存在一定的局限性,如实测法 (在线监测和手工监测) 存在设备安装联网成本较高,运维困难、无法测算无组织排放等问题且监控数据无法验证[8-9]。产排污系数法忽视了企业生产过程中采取不同污染处理技术的因素,在计算过程中仅以企业生产消耗的原材料或生产成品就确定了一个企业的排放系数,未考虑企业对于污染管理和处理技术方面的因素,具有一定的局限性[6]。产排污系数法对于关键系数的选取存在一定主观性且可能会忽略行业特征[5]。而物料衡算法计算过程复杂,生产过程中的物料损耗、污染物的无组织排放等因素无法准确估算,适用范围较小等[4,10]。与此同时,产排污系数法和物料衡算法通常需要对生产企业进行调研,对于企业数量和类型较多的工业园区,核算的人力成本和时间成本较高,难以实现动态核算更新。

本研究尝试探索基于环境监测站点的实时监测数据,结合大气污染物扩散模型和源参数反演算法,构建工业园区大气污染物实际排放总量反演算法,实现对园区无组织及低矮有组织大气污染物实际排放量的动态实时核算。该方法可极大地节省人力、物力,具有普遍适用性。该方法可作为实测法、物料衡算法及产排污系数法等传统排放总量核算方法的有益补充,同时有助于充分利用环境监测数据信息,明确环境质量与污染物排放的动态响应关系,为基于环境质量目标的动态污染排放管控提供参考。

1. 研究方法

1.1 示例园区基本情况及模拟网格构建

示例园区为东南沿海某重点石油化工产业基地,是国家石化产业布局方案中重点规划布局的新建石化产业基地。2021年,依据江苏省开展工业园区 (集中区) 污染物排放限值限量管理工作方案要求[2],建设了园区大气环境监测站点网络,并对园区企业大气污染排放情况进行了调查核算。该园区内共有涉及有机化学品的合成、储运、化学加工制造、危废治理、热电联产等污染排放企业20家。其生产及排放规模排名前10的企业VOCs排放总量占园区VOCs总排放量超过95%。因此,选取该10家企业作为主要研究对象,以VOCs的实际排放量实时反演为主要研究目标。由于本研究主要论证基于大气环境监测数据的污染排放总量实时反演的技术可行性,并讨论相关影响因素,故不考虑在工业园区尺度范围内VOCs的二次转化。

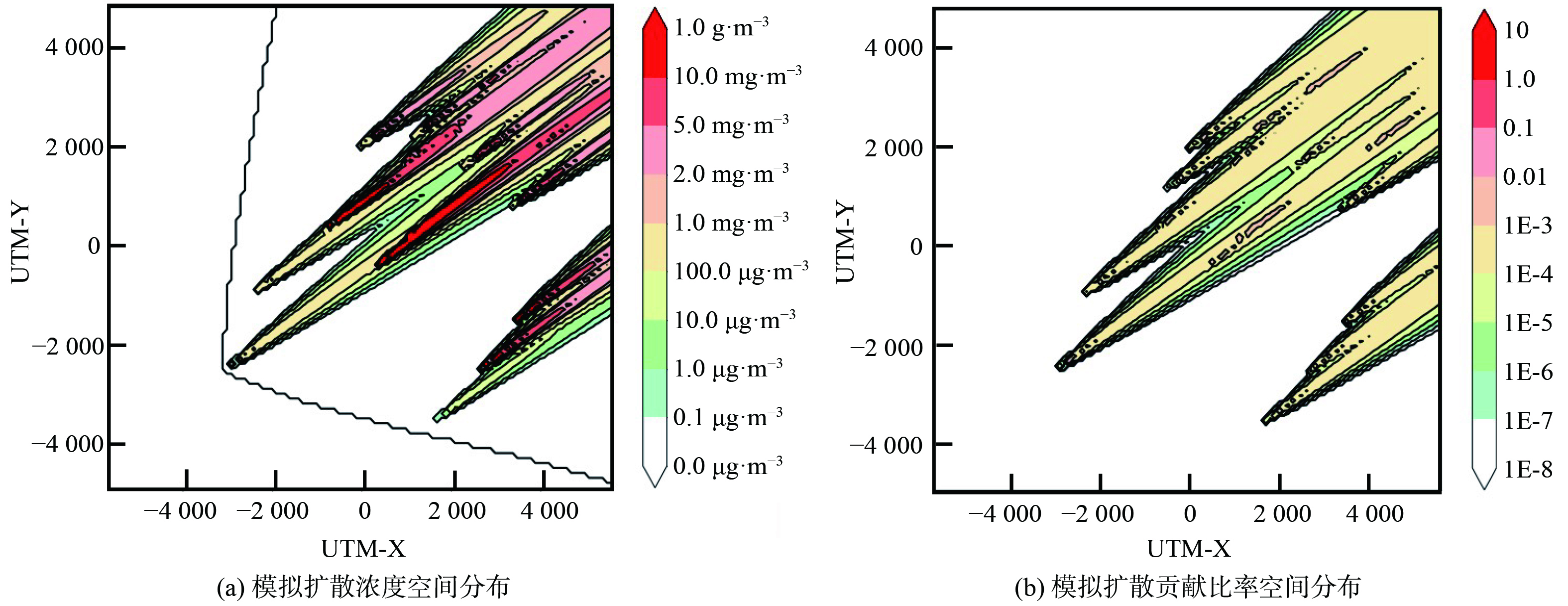

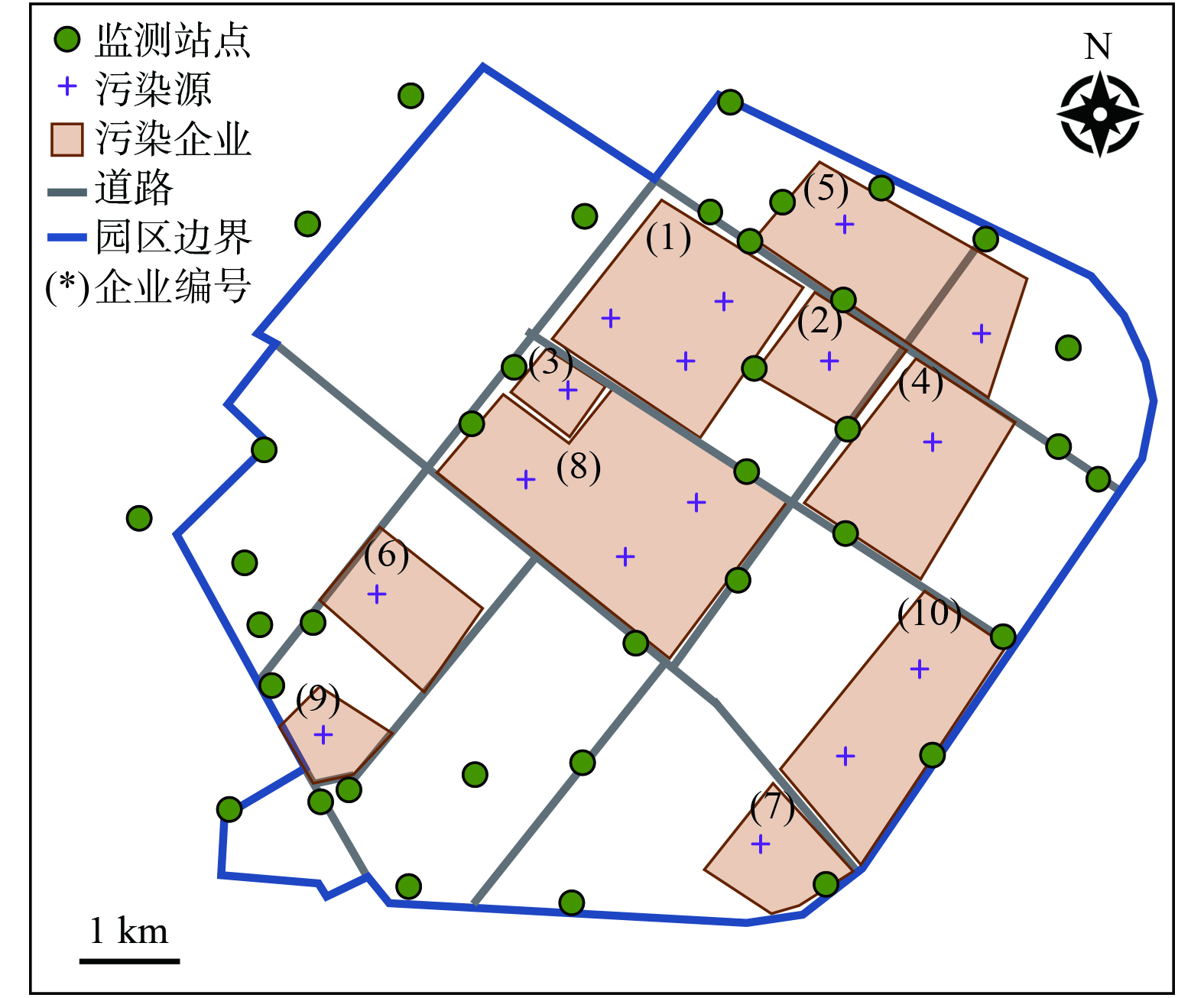

将园区在WGS-84地理坐标系下的企业排污单元及监测站点经纬度、园区边界及主要道路矢量图信息转化为UTM投影坐标系以方便进行数值模拟。图1为园区主要污染企业、监测站点、园区边界及主要道路的空间分布情况。

选取园区几何中心作为原点,计算各排污单元及监测站点的相对空间位置。表1为污染排放占比前10企业各污染排放点位的相对位置、排污许可中VOCs的年排放量 (许可排放量) ,以及通过在线监测、产能折算、产排污系数、物料衡算等方式核算的VOCs年排放量 (统计核算量) 。核算年度为2020年,部分企业如企业 (8) 、企业 (10) 在核算年度尚未正式投产,故其统计核算量处于缺失状态。在本研究过程中,相关企业已正式投产,故在模型模拟中将参考许可排放量作为污染源,考虑其排放过程对周边环境的影响。经统计,示例园区VOCs年排污许可量约为4 000 t。

表 1 示例园区污染源相对位置及VOCs年排放量Table 1. Relative location of pollution sources and annual emissions of VOCs in sample park企业编号 点位编号 相对位置 VOCs年排放量 X/m Y/m 许可排放量/(t·a−1) 统计核算量/(t·a−1) (1) 1-1 −105.69 1 939.64 558.06 305.68 1-2 694.15 1 513.34 1-3 1 080.49 2 126.93 (2) 2-1 2 191.57 1 535.64 231.22 52.70 (3) 3-1 −567.09 1 159.14 0.00 0.00 (4) 4-1 3 307.64 732.23 257.24 2.46 (5) 5-1 2 328.21 2 950.21 188.13 11.10 5-2 3 805.85 1 865.68 (6) 6-1 −2 494.02 −1 017.60 16.17 0.84 (7) 7-1 1 605.90 −3 561.35 1.01 0.46 (8) 8-1 −945.73 223.88 1 855.47 — 8-2 100.86 −572.14 8-3 842.90 27.32 (9) 9-1 −3 033.36 −2 506.92 23.64 0.14 (10) 10-1 2 488.31 −2 613.47 801.12 — 10-2 3 236.00 −1 661.56 1.2 环境监测数据处理

本研究基于工业园区地面监测站点实时监测数据开展大气扩散模拟。其中,模型采用的平均风场数据为园区内各监测站点小时平均风向的平均值,计算式见式 (1) 和式 (2) 。

u,v=−ws⋅sin(θπ180),−ws⋅cos(θπ180) (1) 式中:

u v ws θ um,vm=1N∑Ni=1ui,1N∑Ni=1vi (2) 式中:

um vm N ui vi 1.3 高斯烟羽大气污染扩散模型

高斯烟羽大气污染扩散模型是基于随机扩散形成高斯分布的污染物浓度场理想假设的第一代空气质量模型,适用于平坦地形下稳态风向中污染物的扩散模拟。随着研究的深入,进一步推出了第二代空气质量模式如AERMOD[11]、CALPUFF[12]和第三代空气质量模式如CMAQ[13],考虑了更为复杂的影响大气污染物扩散及二次转化的因素。然而,由于其快速简单的特点,高斯模型仍在应急处置、污染初步估算等领域被广泛应用[14]。本研究主要讨论基于环境监测站点监测数据开展工业园区大气污染排放总量实时反演的技术可行性,为简化起见,采用高斯烟羽大气污染扩散模型对该方案进行测试。在实际使用中,其他空气质量模型也可类似地应用于工业园区总量核算中。

高斯烟羽大气污染扩散模型的解析形式见式 (3) 。

C(x,y,z)=Q02πUσyσzexp(−(y−y0)22σ2y){exp(−(z−z0)22σ2z)+exp(−(z+z0)22σ2z)} (3) 式中:

Q0 U σy σz x C(x,y,z) y0 z0 x 定义

α Q0 Q0⋅α σy σz α(x,y,z)=C(x,y,z)Q0 (4) 本研究参考国标参数化方案《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》 (GB/T 3840-91) [15]逐小时实时计算

σy σz σy,σz=γ1xα1,γ2xα2 (5) 式中:参数

γ1 γ2 α1 α2 1.4 优化函数构建及源参数反演算法

监测站点污染物的监测质量浓度为背景质量浓度、污染源贡献质量浓度和监测误差累加而成。假设园区存在监测站点N个,污染源M个,则对于任意监测站点i,有监测污染物质量浓度

di di=bg+∑Mj=1αij⋅Qj+εi (6) 式中:

bg εi εi=ε⋅χ (7) 式中:

ε χ 以此构造优化目标函数见式 (8) 。

minf=∑i(^bg+∑Mj=1αij⋅ˆQj−di)2+a∑Mj=1ˆQj2+b∑Mj=1|ˆQj| (8) 式中:

^bg ˆQj a b 1.5 误差分析

本研究主要采用平均绝对相对偏差 (Mean Absolute Relative Error, MARE) 作为排放总量反演误差的度量,其计算公式见式 (9) 。

MRAE=1T∑Tn=1|ˆxn−xnxn| (9) 式中:T为核算时段的小时数;

ˆxn xn |⋅| 2. 结果与讨论

2.1 数值模拟与排放总量反演

收集园区2023年1月1日0时至1月31日23时地面气象监测数据开展模拟研究。参考表1中收集的企业许可排放量数据设定模拟的污染源排放强度。其中,大型企业生产单元占地面积较大,存在多个排放点位 (如企业1) ,则将企业的年排放量均匀分配到每个排放点位。将各个点位的排放强度由t∙a−1转化为mg∙s−1带入公式 (3) 中,获取各污染源对监测点位贡献C,背景浓度设定为0~0.3 mg∙m−3的随机数。依照公式 (5) 可获得园区监测点位的监测浓度值

di 为验证基于环境监测数据对工业园区排放总量进行实时反演核算的有效性和适用性,研究设定了4个不同排放情景:高排放情景、中排放情景、低排放情景和周期排放情景。其中,高、中、低排放情景分别为实际排放量占许可排放量的100%、50%和10%,周期排放情景则设定园区排放以24 h为周期依照正弦函数在许可排放量的20%~120%内波动。图2展示了高排放情境下,园区2023年1月1日00时污染物质量浓度及污染源对监测点位贡献比率的空间分布情况。

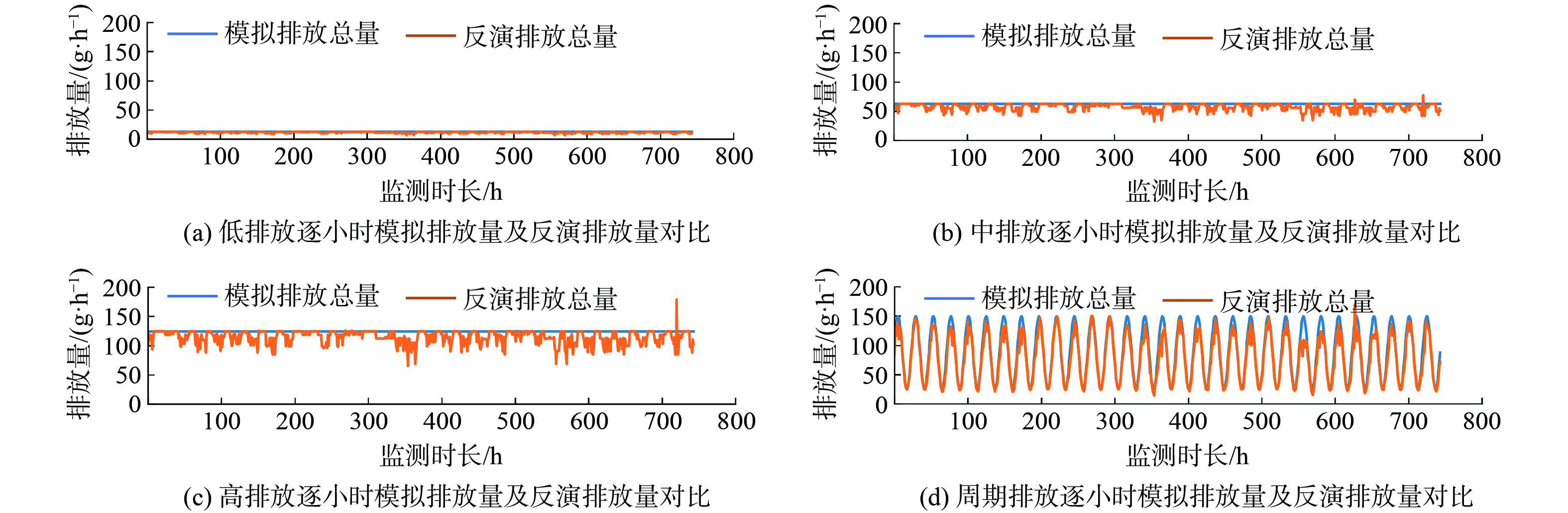

利用模拟的在线监测浓度值,以公式 (7) 为目标函数 (设定正则项为0) ,进行反演核算。图3展示了4种排放情景下逐小时的模拟排放量和反演排放量。结果表明,在该条件下模拟排放量逐小时变化曲线与模拟排放量的逐小时变化曲线基本一致,部分时刻存在明显偏差。

计算1月份逐小时反演排放总量与模拟排放总量的平均绝对相对偏差发现,在该条件下,模型反演背景浓度与模拟的实际背景浓度一致,其偏差极小,小时排放量反演偏差约为5.4%左右,且不同情境下偏差大小基本不变。这表明此时对园区的排放总量反演核算具有较好的效果。

同时,观察到图3中不同时刻的反演偏差有所差异,部分时段的反演偏差明显偏大。从反演机理考虑,该反演过程本质上是利用环境质量监测站点对污染源排放形成的扩散烟羽进行空间采样,再利用采样结果根据污染扩散公式对源排放参数进行约束优化,最终依靠目标函数优化寻找最符合采样结果的源排放参数。因此,采样过程的充分与否将直接影响反演效果。对于固定的污染源和监测点位分布,受气象条件影响的污染扩散烟羽的形态可能对采样造成影响。

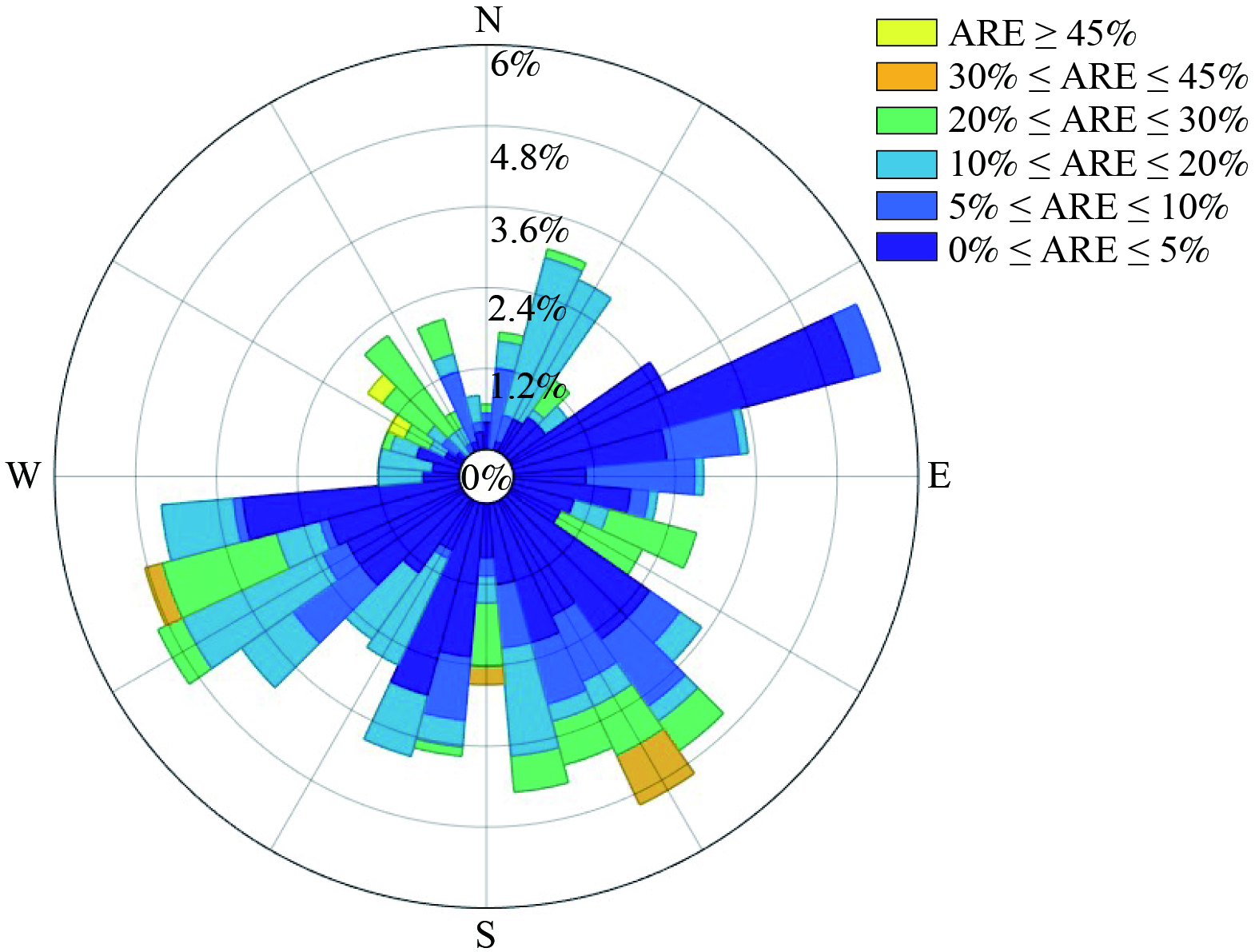

为验证该猜想,对不同大气稳定度下的反演差异进行了统计分析(表2) 。结果表明,核算时段内大气稳定度等级主要集中于B、D、E、F这4种情况,总体呈现从A到F (强不稳定到稳定) ,反演偏差逐步增大的规律 (表3) 。参照标准GB/T 3840-91[15],反演效果较差的大气稳定度等级E、F主要出现于风速小于3.0 m∙s−1、太阳辐照等级较低的气象条件下。这一条件可能不利于污染物的扩散与传输,污染物空间分布较为集中,不利于监测点位对污染物扩散特征的监测采样,进而导致基于监测数据的反演效果较差。

表 2 工业园区大气污染排放总量反演精度模拟评估Table 2. Simulation and Evaluation of the Precision of Inversion of Total Air Pollution Emissions in Industrial Parks情景模式 背景浓度反演偏差 (MARE) 小时排放量反演偏差 (MARE) 低排放情景 (0.00±0.00)% (5.39±7.43)% 中排放情景 (0.00±0.00)% (5.33±7.34)% 高排放情景 (0.00±0.00)% (5.54±7.50)% 周期排放情景 (0.00±0.00)% (5.33±7.34)% 表 3 排放总量反演精度与工业园区大气稳定度的关系Table 3. Relationship between the accuracy of total emission inversion and the atmospheric stability of industrial parks大气稳定度 小时数 平均绝对相对偏差 (MARE) A 16 (0.00±0.01)% B 156 (0.62±2.16)% C 3 (3.40±5.88)% D 140 (1.03±3.22)% E 151 (6.07±6.67)% F 278 (10.08±8.12)% 利用风玫瑰图分析反演效果与风向的关系,分析发现反演绝对相对误差 (ARE) 较高的时刻,风向主要分布在西北-东南方向 (图4) 。这一风向与园区主导风向正交。该方向上的反演效果较差可能与该方向监测站点布点相对稀疏有关。

2.2 监测站点布设对反演效果的影响

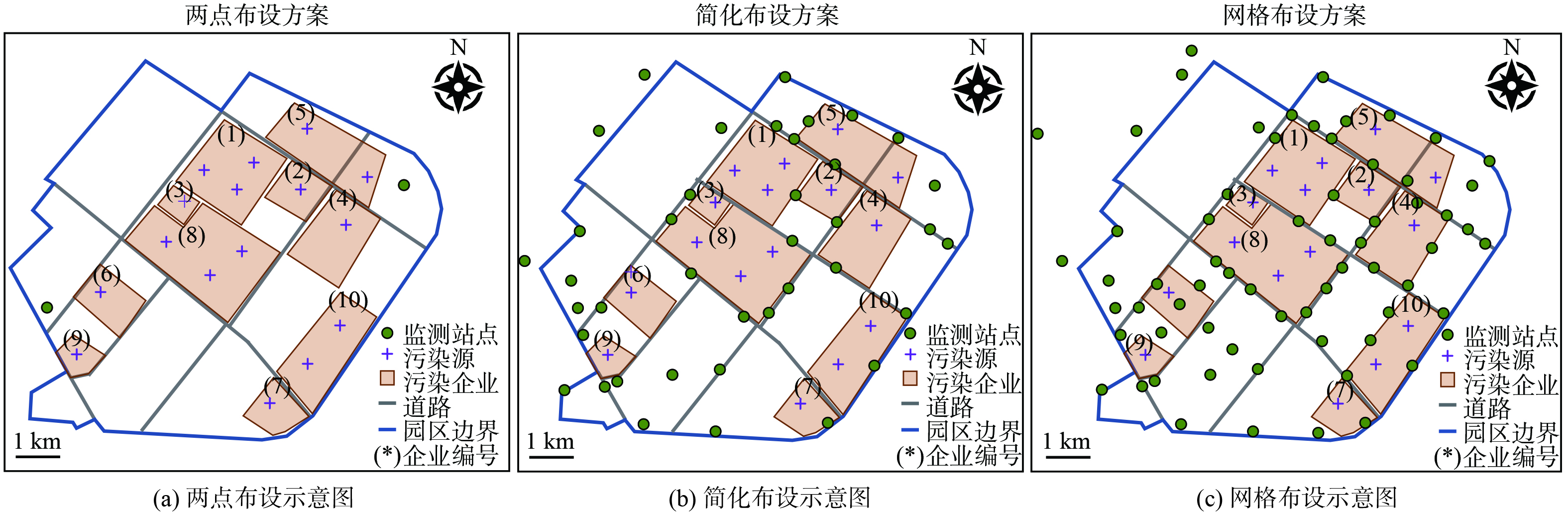

为进一步研究监测点位对反演效果的影响,对比了3种布点方案下的反演精度。两点布设指在园区主导风向的上下风向各布设一个监测点位;网格布设指在园区内及园区边界,依照1~2 km的距离网格式布设监测点位;简化布设则指介于两点布设与网格布设之间的一种情形,对应部分网格布设监测点位失效情形下的反演效果。前文的数据模拟实验是在简化布设条件下进行的。各布点方案的站点位置分布示意见图5。

不同布点方案对反演精度有显著影响(表4)。其中,两点布设方案在4种排放情境下偏差最大,基本无法对园区实际排放量进行有效评估。简化布设方案和网格化布设方案偏差均在可接受范围内。网格化布设方案偏差相比简化布设降低90%以上。因此,网格化布设方案能显著提高园区排放总量核算的精准度。这一结论进一步验证了前述采样充分程度显著影响反演精度的假设。从两点布设、简化布设到网格布设,监测站点的数量增多,对扩散烟羽的采样更加充分,对源排放参数的反演提供了更精确的约束,进而提升了反演的准确度。

表 4 不同布点方案下模型逐小时反演精度评估Table 4. Hourly Inversion accuracy evaluation of models under different layout schemes布点方案 监测站点数 平均绝对相对偏差 高排放情景 中排放情景 低排放情景 周期排放情景 两点布设 2 (75.55±34.42)% (75.68±34.20)% (76.06±33.83)% (75.56±34.39)% 简化布设* 40 (5.39±7.43)% (5.33±7.34)% (5.54±7.50)% (5.33±7.34)% 网格化布设 76 (0.36±1.55)% (0.39±1.69)% (0.48±2.28)% (0.40±1.83)% *注:本文2.1节采用简化布设条件,故本行结果采用表2中的数据。 2.3 监测站点数据质量对反演效果的影响

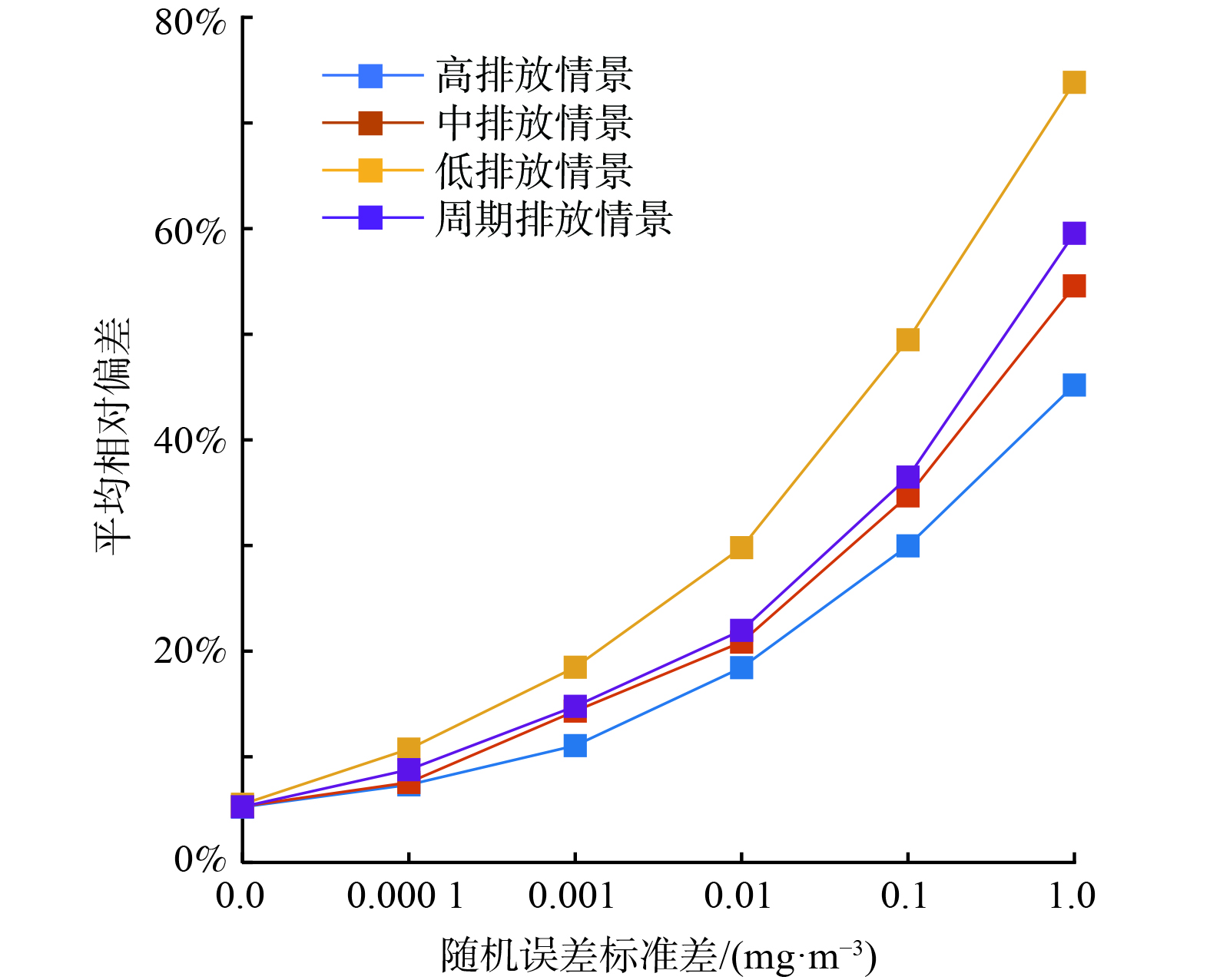

在实际应用中,由于系统误差、随机误差的存在,导致监测站点对污染扩散烟羽的采样可能存在不确定性。对于经过定期校验及规范运维的监测站点,可考虑随机误差为采样误差的主要来源,故本文讨论随机误差对反演精度的影响。依照公式 (5) 模拟不同排放情境下反演精度与随机误差强度的关系。结果表明,公式 (7) 中的正则项显著提高了反演模型在监测数据存在误差时的精度。当不考虑监测误差时,公式 (7) 中的正则项可设置为0 (即不考虑正则化损失函数) ,但当监测数据叠加随机误差时,不考虑正则项将导致反演结果显著偏离模拟实际排放量。以下分析的反演精确度均为通过贝叶斯优化迭代50次后取最佳一阶和二阶正则化系数获得的反演精度。对于本研究的示例园区,正则化因子取值为10−4到10−20之间。

实验表明,在考虑随机误差的情况下,4种排放情景的反演精度存在一定的差异 (这与不考虑随机误差的情况不同) 。反演精度随排放量的增加而提高,低排放情景下反演偏差最大。周期排放情境下的反演偏差则与中排放情景接近。对于低排放情景,随机误差的标准差达到0.01 mg∙m−3时,小时反演偏差达到了30%;对于中、高排放情景及周期排放情景,随机误差标准差达到0.1 mg∙m−3时,小时反演偏差约为30% (图6) 。即在简化布点方案下,可接受反演误差范围内可忍受的随机误差强度约为0.01~0.1 mg∙m−3。以该园区的主要VOCs污染物丙烷为例,在25 ℃常温下,该误差强度相当于5.6~55.6 ppb。该数值大于《环境空气挥发性有机物气象色谱连续监测系统技术要求及检测方法》 (HJ1010-2018) [20]规定的监测误差,但小于或相当于《挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范》 (JJF 1172-2007) [21]规定的空气微站测量TVOC的误差。这表明采用空气微站监测数据可能会增大对工业园区的VOCs排放总量反演核算偏差。

3. 结论

1) 以东南沿海某石化园区为例,讨论了基于环境监测数据开展工业园区大气污染物实际排放量实时反演核算的技术可行性。该技术可实时动态测算工业园区低矮有组织排放及无组织排放总量的能力,可作为在线监测法、产排污系数法等传统排放总量核算方法的有效补充,提升工业园区基于环境质量开展污染排放动态管控的能力。

2) 基于高斯大气扩散模型及Nelder-Mead优化反演算法,测试并讨论了反演核算方法的准确度及其影响因素。监测站点布设方案显著影响反演核算精度,网格化布点方案有效提高了反演核算精度。监测数据的随机误差显著影响反演核算精度,在简化布点方案下,园区监测站点对VOCs的浓度监测误差应控制在0.1 mg∙m−3以下。园区总排放强度对反演核算精度存在一定影响,总排放量大的园区反演核算精度较高。反演核算精度与实时气象条件有关,当气象条件不适宜模型模拟污染物扩散或不适宜监测站点对污染物分布进行有效采样时,可能造成反演精度的下降。

3) 在工业园区开展基于环境监测数据的大气污染物排放总量核算研究具有可行性。同时,监测站点对污染源排放扩散烟羽的采样充分程度是影响反演精度的重要因素。因此,需要在监测站点布设方案比选、监测站点数据质量控制等方面进行精细化管理,以达到最优反演核算效果。

-

表 1 胶粉表面碳元素的化学键存在形式

Table 1. Chemical bonds on the surface of three crumb tire rubbers

碳原子种类 结合能/eV 未接枝胶粉/% 接枝改性胶粉中碳元素含量/% 接枝率6% 接枝率36% 接枝率46% 脂肪链碳 284.8 98.5 92.8 91.1 87.5 芳香环碳 289.0 1.5 7.2 8.9 12.5 表 2 胶粉与聚苯乙烯共混制备改性沥青的性能指标

Table 2. Main properties of bitumen prepared through mixing crumb tire rubber with polystyrene

聚苯乙烯含量/% 25 ℃针入度/(0.1 mm) 5 ℃延度/cm 软化点/℃ 0 40 7.0 68.2 18 45 8.2 64.1 36 48 8.3 62.5 100 55 4.4 57.4 -

[1] LO PRESTI D. Recycled tyre rubber modified bitumens for road asphalt mixtures: A literature review[J]. Construction and Building Materials, 2013, 49: 863-881. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2013.09.007 [2] 杨志峰, 李美江, 王旭东. 废旧橡胶粉在道路工程中应用的历史和现状[J]. 公路交通科技, 2005, 22(7): 19-21. doi: 10.3969/j.issn.1002-0268.2005.07.005 [3] 颜鹤. 废胶粉改性沥青研究进展[J]. 科技创新导报, 2011, 14(1): 52-53. doi: 10.3969/j.issn.1674-098X.2011.01.040 [4] PEREIRA S M S, OLIVEIRA J R M, FREITAS E F, et al. Mechanical performance of asphalt mixtures produced with cork or rubber granulates as aggregate partial substitutes[J]. Construction and Building Materials, 2013, 41: 209-215. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2012.12.005 [5] 许兢, 应祎, 钱庆荣, 等. 废胶粉改性沥青研究与应用现状[J]. 再生资源与循环经济, 2014, 7(6): 41-44. doi: 10.3969/j.issn.1674-0912.2014.06.012 [6] 郭朝阳, 何兆益, 曹阳. 废胎胶粉改性沥青改性机理研究[J]. 中外公路, 2008, 28(2): 172-176. [7] ZHU J Q, BIRGISSON B, KRINGOS N. Polymer modification of bitumen: Advances and challenges[J]. European Polymer Journal, 2014, 54(1): 18-38. [8] 张文武. 废胎胶粉改性沥青机理研究[D]. 重庆: 重庆交通大学, 2009. [9] 于凯, 王欢, 韩赫兴, 等. 双氧水氧化废轮胎胶粉在改性沥青中的应用[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版), 2014, 47: 949-954. [10] 于凯, 张琛, 王欢, 等. 次氯酸钠氧化废轮胎胶粉对改性沥青性能的影响[J]. 环境工程学报, 2016, 10(1): 350-354. doi: 10.12030/j.cjee.20160157 [11] SHATANAWI K M, BIRO S, NASER M, et al. Improving the rheological properties of crumb rubber modified binder using hydrogen peroxide[J]. Road Materials and Pavement Design, 2013, 14: 723-734. doi: 10.1080/14680629.2013.812535 [12] 胡吉良, 杜丹超, 李晓林, 等. 硫化胶粉与脱硫胶粉改性沥青性能研究[J]. 特种橡胶制品, 2014(5): 20-24. [13] 关庆文, 王仕峰, 张勇, 等. 脱硫胶粉改性沥青的研究[J]. 特种橡胶制品, 2009, 30(1): 28-30. doi: 10.3969/j.issn.1005-4030.2009.01.007 [14] 杜丹超, 李晓林, 郑广宇, 等. 脱硫胶粉改性沥青性能的研究[J]. 公路, 2012(6): 208-211. doi: 10.3969/j.issn.0451-0712.2012.12.049 [15] 康爱红. 活化废胶粉改性沥青机理研究[J]. 公路交通科技, 2008, 25(7): 12-16. doi: 10.3969/j.issn.1002-0268.2008.07.003 [16] FORMELA K, SULKOSKI M, SAEB M R, et al. Assessment of microstructure, physical and thermal properties of bitumen modified with LDPE/GTR/elastomer ternary blends[J]. Construction and Building Materials, 2016, 106: 160-167. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2015.12.108 [17] XU O M, XIAO F P, HAN S, et al. High temperature rheological properties of crumb rubber modified asphalt binders with various modifiers[J]. Construction and Building Materials, 2016, 112: 49-58. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2016.02.069 [18] ZHANG F, HU C B. The research for crumb rubber/waste plastic compound modified asphalt[J]. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, 124: 729-741. doi: 10.1007/s10973-015-5198-4 [19] FANG C Q, QIAO X T, YU R E, et al. Influence of modification process parameters on the properties of crumb rubber/EVA modified asphalt[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2016, 133: 43598-43600. [20] YAN K Z, XU H B, YOU L Y. Rheological properties of asphalts modified by waste tire rubber and reclaimed low density polyethylene[J]. Construction and Building Materials, 2015, 83: 143-149. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2015.02.092 [21] XU O M, CONG L, XIAO F P, et al. Rheology investigation of combined binders from various polymers with GTR under a short term aging process[J]. Construction and Building Materials, 2015, 93: 1012-1021. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2015.05.051 [22] CAI G D, YANG H Y, ZHU L D, et al. Toughening polystyrene by core-shell grafting copolymer polybutadiene-graft-polystyrene with potassium persulfate as initiator[J]. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2013, 19: 823-828. doi: 10.1016/j.jiec.2012.10.024 [23] WONGTHONG P, NAKASON C, PAN Q, et al. Modification of deproteinized natural rubber via grafting polymerization with maleic anhydride[J]. European Polymer Journal, 2013, 49: 4035-4046. doi: 10.1016/j.eurpolymj.2013.09.009 [24] SONGSING K, VATANATHAM T, HANSUPALLAK N. Kinetics and mechanism of grafting styrene onto natural rubber in emulsion polymerization using cumene hydroperoxide-tetraethylenepentamine as redox initiator[J]. European Polymer Journal, 2013, 49: 1007-1016. doi: 10.1016/j.eurpolymj.2013.01.027 [25] PENG C C, ABETZ V. A simple pathway toward quantitative modification of polybutadiene: A new approach to thermoreversible cross-linking rubber comprising supramolecular hydrogen-bonding networks[J]. Macromolecules, 2005, 38: 5575-5580. doi: 10.1021/ma050419f [26] RIYAJAN S A, SUKHLAAIED W. Effect of chitosan content on gel content of epoxized natural rubber grafted with chitosan in latex form[J]. Materials Science and Engineering C, 2013, 33: 1041-1047. doi: 10.1016/j.msec.2012.11.012 [27] SUKSAWAD P, YAMAMOTO Y, KAWAHARA S. Preparation of thermoplastic elastomer from natural rubber grafted with polystyrene[J]. European Polymer Journal, 2011, 47: 330-337. doi: 10.1016/j.eurpolymj.2010.11.018 [28] PUKKATE N, KITAI T, YAMAMOTO Y, et al. Nano-matrix structure formed by graft-copolymerization of styrene onto natural rubber[J]. European Polymer Journal, 2007, 43: 3208-3214. doi: 10.1016/j.eurpolymj.2007.04.037 [29] ASALETHA R, KUMARAN M G, THOMAS S. Thermal behaviour of natural rubber/polystyrene blends: Thermogravimetric and differential scanning calorimetric analysis[J]. Polymer Degradation and Stability, 1998, 61: 431-439. doi: 10.1016/S0141-3910(97)00229-2 [30] 唐晓红, 王瑾, 郑会勤, 等. 苯乙烯悬浮聚合的实验探索[J]. 化学与生物工程, 2012, 29(2): 44-45. doi: 10.3969/j.issn.1672-5425.2012.02.011 期刊类型引用(5)

1. 吴勇刚. 基于不同接枝改性剂活化橡胶沥青研究进展. 山西化工. 2025(02): 47-49+60 .  百度学术

百度学术

2. 李军. 聚合物改性剂对沥青高温流变性能的影响研究. 中国建材科技. 2024(04): 87-90 .  百度学术

百度学术

3. 杨青,程超,刁春霞,吕玥蒽,周飞,丁小马,陈正国. 环氧树脂改性聚双环戊二烯及其碳纤维复合材料的制备与表征. 复合材料科学与工程. 2023(05): 32-36 .  百度学术

百度学术

4. 刘力侨,费维水,刘小峰,周杰,杜孟翔,赵新宏. 碎轮胎橡胶在沥青中的运用研究. 塑料工业. 2022(S1): 32-38 .  百度学术

百度学术

5. 郑牡丹. 废胎胶粉对微表处混合料性能的影响. 甘肃科技纵横. 2021(02): 26-28+31 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(8)

-

下载:

下载: