-

近年来,随着城市化、工业化的快速发展,以高浓度臭氧(O3)为特征的光化学烟雾在长江三角洲地区时有发生[1]. O3已成为该地区除细颗粒物(PM2.5)以外的另一项重要大气污染物[2]. 近地层臭氧是由其前体物,如氮氧化物(NOX)和可挥发性有机物(VOCS),在光照条件下经过一系列化学反应生成的一种二次污染物[3],其浓度受温度、相对湿度、风速风向、天气形势、边界层高度等气象条件以及臭氧前体物排放和区域传输的综合作用,同时臭氧生成与前体物之间存在高度非线性的关系[4 − 5]. 近地层臭氧能刺激人体呼吸系统,破坏免疫系统,引发炎症和呼吸系统疾病等,会严重危害人体健康[6],且作为一种强氧化剂,O3的浓度对酸雨和城市光化学烟雾的产生有重要影响[7]. 简而言之,近地面臭氧污染对生态环境、人体健康、农作物生长等均有较大不利影响.

臭氧污染防治是我国“十四五”时期深入开展污染防治行动的三大标志性战役之一,为精准、科学、依法、系统治理O3污染,研究近地层臭氧时空分布特征和污染成因非常重要[8]. 国内外学者对长三角地区臭氧污染特征及成因已经进行了相关研究,并取得了一定成果. 耿福海等[9]的研究表明,上海地区臭氧浓度呈现中心城区低郊区高的特征,3—11月份均出现臭氧污染. 余钟奇等[10]在探讨气象条件对上海臭氧污染的影响时,指出夏季西太平洋副热带高压偏西偏强及高温、低湿、静风和少云等气象条件有利于臭氧浓度升高,还表明副热带高压控制型天气形势下臭氧平均污染程度较重,而地面高压型天气形势下臭氧平均污染程度较轻. 王佳颖等[11]也指出副热带高压和均压场控制下本地的光化学反应有利于臭氧产生和累积. 潘文琪等[12 − 14]则指出在高相对湿度情况下,水汽中的自由基可以与臭氧发生反应,消耗臭氧,他们还指出风的水平扩散和垂直输送作用对臭氧浓度的影响同样不可忽视. 同时徐锟[15]等的研究则表明夏季臭氧污染成因中夏季边界层高度过高与臭氧高污染具有较好的一致性,且上游地区臭氧水平输送会加重下游地区臭氧污染情况[16],平流层高浓度臭氧可以通过STT过程导致对流层臭氧浓度升高[17].

尽管国内外学者就长江三角洲地区的近地层臭氧污染问题开展了诸多研究,但针对长三角地区长时间连续的臭氧观测研究及污染成因仍然比较薄弱[18]. 因此,加强对长三角地区当前臭氧污染时空特征的认识尤为重要. 我国近地层臭氧空间分布及其季节特征呈现显著的南北差异,而长三角作为南北差异的过渡带,其时空特征及其原因的探讨,不仅可以为长三角本地臭氧污染制定相应的治理策略提供科学依据,也将有利于我们进一步认识我国近地层臭氧南北差异的成因.

本研究基于2018—2020年长三角地区污染物要素高时空精度数据,结合欧洲再分析数据集,明晰长三角地区近地层臭氧的时空分布特征及南北差异,精细化深入探讨典型臭氧污染事件成因,进一步探讨各要素对臭氧污染事件的影响,为长三角地区城市近地层臭氧污染控制提供参考,以便制定更精确针对性的治理策略和控制措施.

-

2019年12月1日国务院印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》已经明确将长三角范围由原来的以27城市为中心的城市群,扩大为包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省全域(面积35.8 km2). 本研究选择了上海市,安徽省16个地级市(合肥市、芜湖市、蚌埠市、淮南市、马鞍山市、淮北市、铜陵市、安庆市、黄山市、滁州市、阜阳市、宿州市、六安市、亳州市、池州市、宣城市),江苏省13个地级市(南京市、无锡市、徐州市、常州市、苏州市、南通市、连云港市、淮安市、盐城市、扬州市、镇江市、泰州市、宿迁市),浙江省11个地级市(杭州市、宁波市、温州市、嘉兴市、湖州市、绍兴市、金华市、衢州市、舟山市、台州市、丽水市),共计41个城市.

-

本研究使用的环境数据来自中华人民共和国生态环境部(http://

106.37.208.233.20035 /)和全国城市空气质量实时发布平台(https://air.cnemc.cn:18014 /),该数据为逐小时城市数据,包括二氧化氮(NO2)、二氧化硫(SO2)、臭氧(O3)、一氧化碳(CO)、细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)等6种污染物浓度和空气质量指数(AQI)数据. 本研究围绕长三角41个城市,选取该区域内2018年3月1日至2021年2月28日3年间NO2和O3小时浓度值. 再分析数据来源于欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium—Range Weather Forecasts简称ECMWF)的第五代全球气候大气再分析数据集(ERA5)(https://cds.climate.copernicus.eu/),包括臭氧质量混合比、位势涡度、垂直速度、10 m UV风速、2 m温度和降水量等. -

本研究将3月1日—5月31日划为春季,6月1日—8月31日划为夏季,9月1日—11月30日划为秋季,12月1日—次年2月28日(29日)划为冬季. O3_8h表示臭氧8h滑动平均值,根据环境空气质量标准(GB3095—2012),将O3_8h超过160 μg·m−3的情况视为存在臭氧污染. 先求长三角地区每日O3_8h最大值,然后计算月平均及地区平均,对站点数据进行线性插值绘制空间填充图. 数据处理时,两个变量若其中有一个变量在某时次内为缺测值,则忽略该时次的数据,并判定为无效时次;一天中累积有效数据超过20个时次,则判定为该天数据有效. 在2018—2020年有效数据时次为

26304 次,有效天数总共1096 d. 有效时次数据中,除了池州的有效数据为24945 (95%),其他40个城市的有效数据均在25353 (96.4%)以上. -

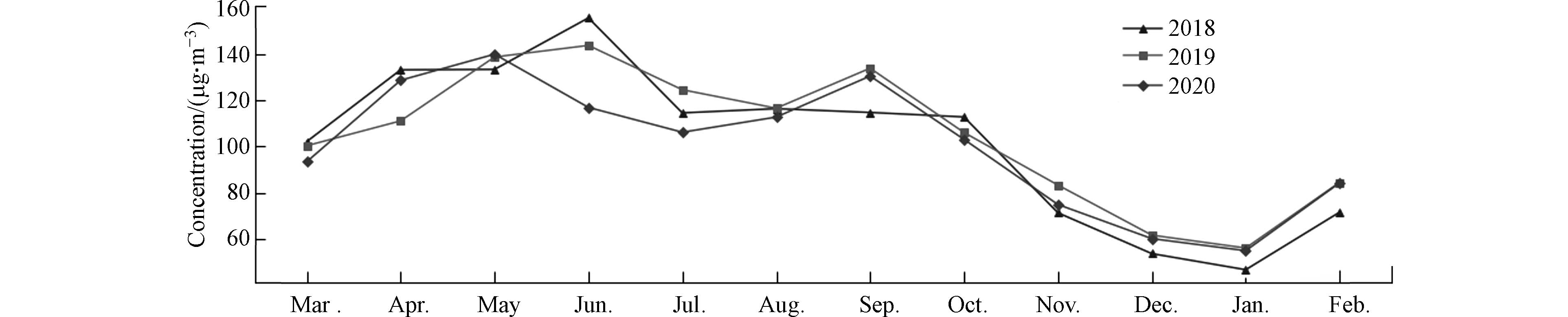

将长三角2018年—2020年O3_8h日最大值做月平均,如图1所示. 2018年的3—11月份,长三角地区月平均臭氧浓度先从3月份的102 μg·m−3上升到6月份的155.5 μg·m−3(全年最高),然后在7—10月份维持115 μg·m−3的水平,再下降到11月份的71.3 μg·m−3.

2019年的情况与2018年稍有不同,表现在峰值浓度较2018年同期水平下降7.6%,5月份的臭氧浓度较4月份变化急剧升高,并且2019年全年臭氧浓度呈现“双峰”结构,在6月和9月,峰值分别为143.6 μg·m−3和133.7 μg·m−3. 2020年相对于2019年和2018年,整体的臭氧浓度和峰值浓度是有所降低的,可能是因为疫情管控下臭氧前体物排放减少导致光化学反应减弱[19]. 其中个别月份(仅4月和5月)略高于2019年,一方面可能是因为在COVID-19 疫情超强管控下,2020年4月和5月人为NOx总排放量大幅减少导致NO对O3的滴定作用减弱,近地面O3表现出升高态势[19],另一方面可能是气象条件年际差异的影响. 在春初、秋、冬时间段内臭氧浓度于封控前的2019年臭氧浓度变化趋势基本保持一致,同样呈现“双峰”结构. 此外,2020年的臭氧浓度于5月份达到139.8 μg·m−3,为全年最高水平,相比2018、2019年该峰值时间提前一个月.

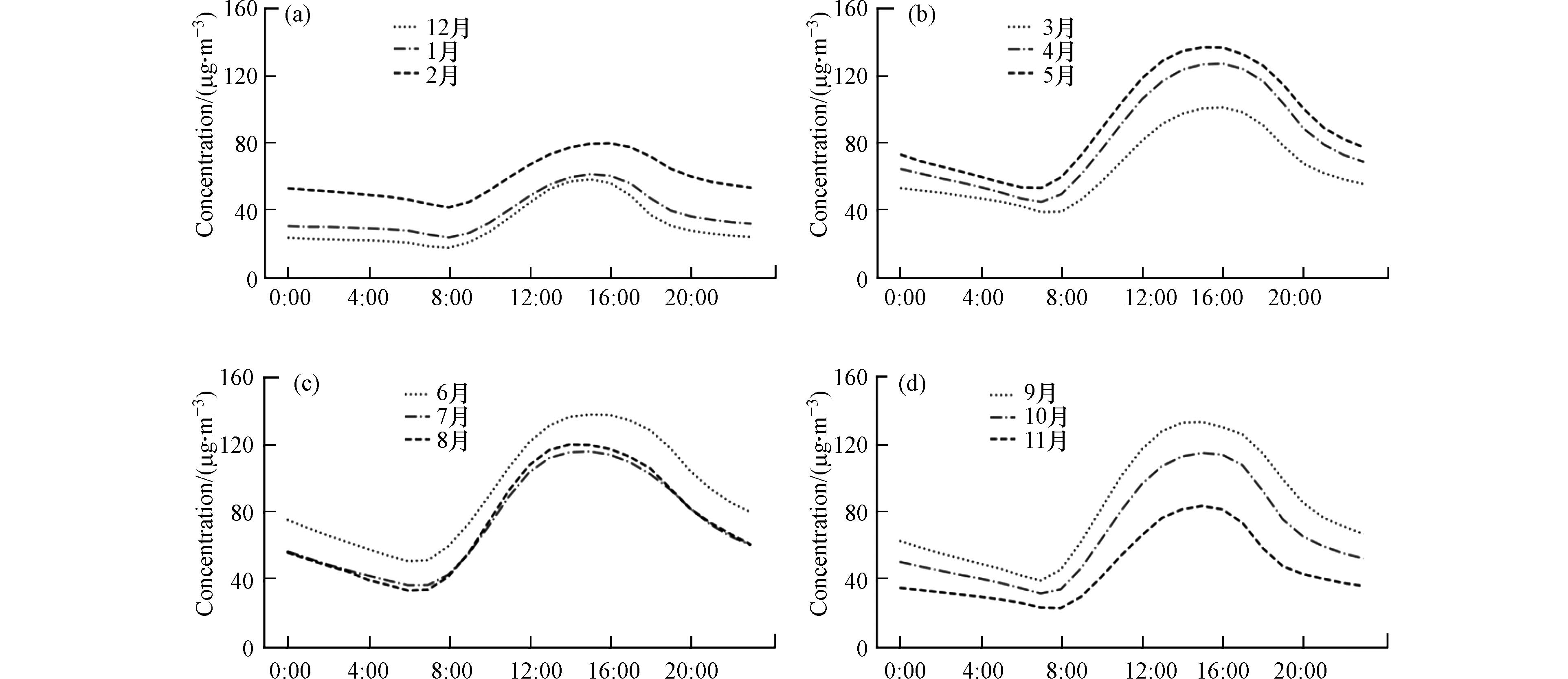

图2给出长三角地区41个城市每个月份的臭氧逐小时浓度平均日变化. 臭氧浓度变化存在明显的日变化特征. 总体来看,长三角地区四季的臭氧日变化皆为典型的单峰型[20],最低值出现在06:00—08:00之间,最高值出现在15:00—16:00之间. 00:00—08:00, O3浓度处于低值,主要是因为夜间受弱光照和较低温度影响,生成O3的化学反应较弱,导致近地层NO会不断消耗O3,从而使O3浓度不断降低. 此外温度、湿度、辐射以及风速也会对O3浓度产生一定的影响,低温高湿的条件不利于O3的生成,大风条件有利于O3及其前体物的扩散稀释,从而使其浓度降低[14]. 日间,随着O3前体物的大量释放,温度的升高和太阳辐射的增强,光化学反应得以增强,促使O3浓度升高并逐渐积累. 由于午后的湍流天气产生动力交换,使得O3在垂直方向混合,并于15:00、16:00左右达到最大浓度;O3达到最大值后,由于太阳辐射的削弱和温度的下降及15:00后相对稳定的天气现象,使O3浓度逐渐下降[13].

如图2(a),冬季,12月份和来年1月份臭氧浓度变化接近,2月份臭氧浓度明显较高,但这3个月的日变化浓度均低于80 μg·m−3,最小浓度均出现在8点,12月份和1月份最大浓度均出现在15点,分别是最小浓度的3.3倍和2.6倍;2月份最大浓度的出现较前两者推迟1小时,仅为最小浓度的1.9倍,在12个月份中变化最平缓. 如图2(b),春季,5月份的臭氧浓度明显高于3、4月份. 如图2(c),夏季,6月份的臭氧浓度最高,而7和8月份的臭氧浓度水平较为接近. 秋季,如图2(d),从9月份到11月份,日变化的臭氧浓度逐月减小. 9月份至11月份浓度最大值/最小值分别为:3.4、3.6、3.6倍,表明秋季臭氧浓度日变化幅度较大.

-

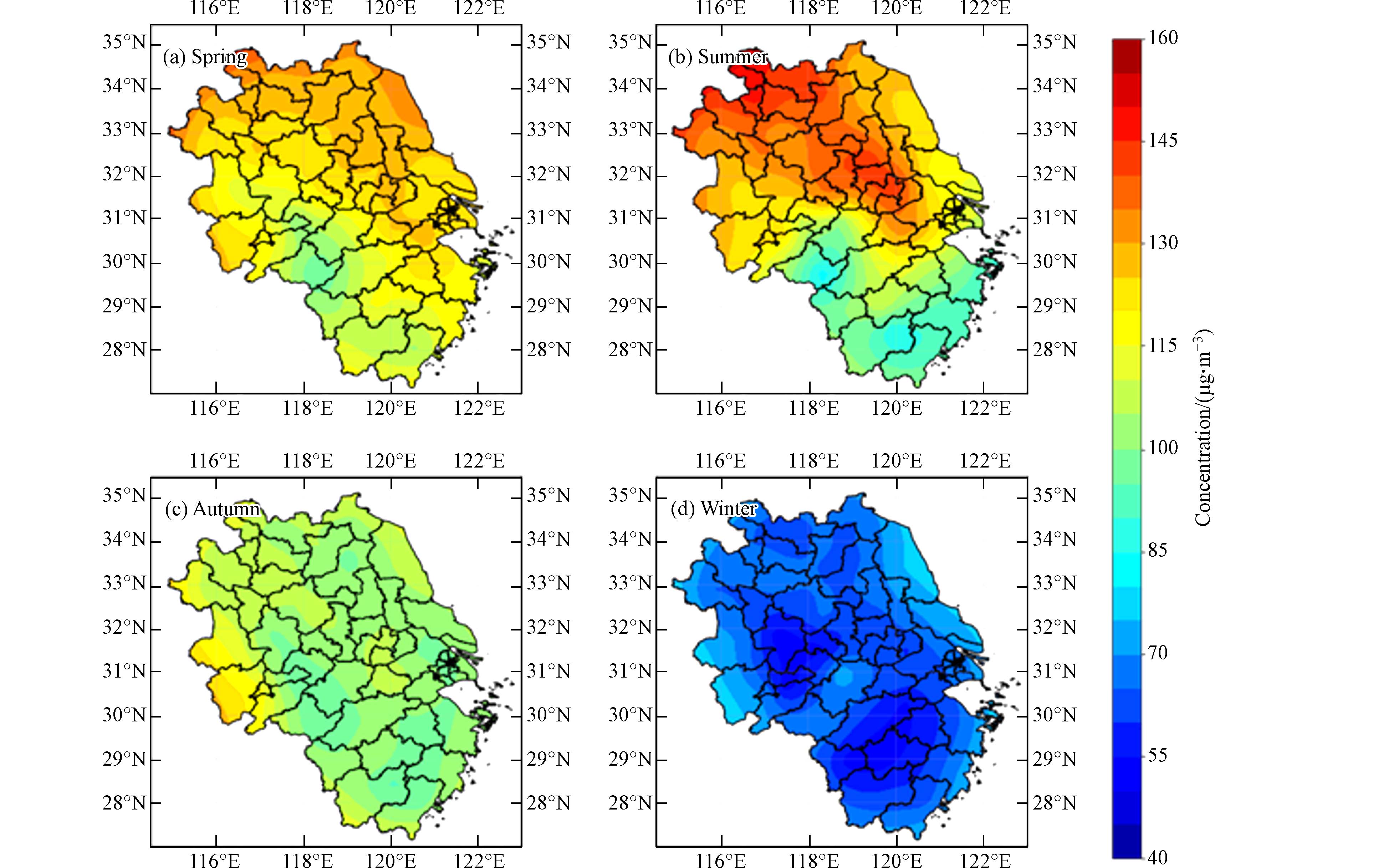

如图3所示,在季节平均空间分布图上,春季和夏季的臭氧浓度呈现较为明显的“北高南低”的分布特征,而秋季和冬季的臭氧浓度南北差异不明显. 春季,臭氧平均浓度在90—130 μg·m−3之间,长三角60%的城市特别是江苏、安徽北部和浙江北部浓度较高,介于120—130 μg·m−3之间,在黄山一带浓度最低仅为94 μg·m−3. 长三角北部最高臭氧浓度较南部最低浓度差值为35.8 μg·m−3,南北差异较明显. 夏季,臭氧平均浓度在80—150 μg·m−3范围内,这种高低值差达到66.5 μg·m−3,南北差异显著. 高浓度臭氧集中在江苏和安徽北部,空间占比达长三角总城市个数的44%,臭氧浓度高达130—150 μg·m−3. 秋季,臭氧平均浓度范围为90—120 μg·m−3,相对于夏季有所降低,且空间分布较为均匀. 而到了冬季,臭氧浓度降为50—80 μg·m−3,为全年最低.

夏季,长三角O3浓度南北差异较大,一方面受东南风影响,O3及其前体物由南向北和向西传输高浓度O3气团,增加了长三角西北地区近地面O3浓度,导致臭氧浓度偏高[1],使臭氧浓度北高南低. 此外,孙善磊等[21]和江俊杰等[22]均明确指出长江三角洲地区的年平均降水量呈现出明显的自南到北的递减规律. 降水不仅对臭氧前体物具有湿清除作用,还会减弱O3光化学生成过程,是臭氧浓度北高南低的重要原因之一. 另一方面,南方相对湿度高,高相对湿度对臭氧浓度的升高亦起着抑制作用. 高相对湿度不仅可以减弱紫外辐射,减缓臭氧的光化学反应生成过程[1,3],而且相对湿度较高时高浓度水汽可与臭氧发生反应消耗臭氧,从而导致臭氧浓度降低[10 − 13].

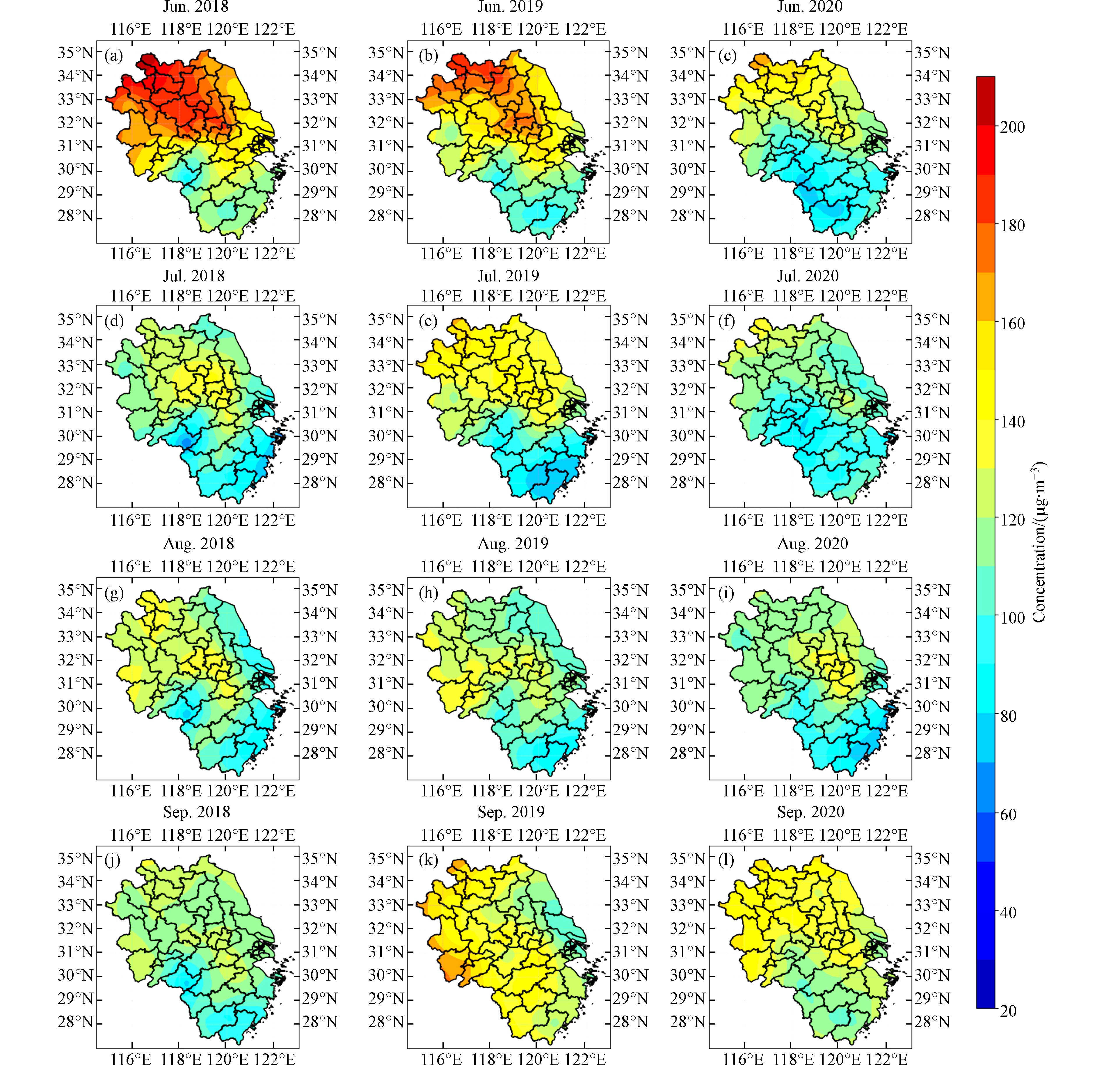

结合图1和图3的分析,为进一步对比2018—2020年臭氧高值时期空间分布的逐年变化特征,本研究细化分析该三年间6—9月各年份O3_8h日最大浓度月平均空间分布特征,如图4. 如图4(a—c)所示,2018—2020年6月份臭氧浓度分布呈现出明显的“北高南低”. 在长三角北部地区,高值覆盖范围逐年减少;在南部地区,低值覆盖范围逐年增加.

图4(a)中,整个江苏和安徽中北部和上海地区的臭氧月均浓度超过140 μg·m−3,安徽东部和江苏西部局部地区臭氧浓度超过160 μg·m−3,城市超标率为48.7%,局部地区甚至超过180 μg·m−3,最大值出现在淮北,为198.5 μg·m−3. 在长三角南部地区,臭氧浓度普遍低于130 μg·m−3,最小值出现在黄山,为81.20 μg·m−3. 图4(b)中,高值覆盖范围和高值中心范围较2018年均减少,城市超标率34.1%,低值覆盖范围较2018年增加,基本上处于100—120 μg·m−3范围内;图4(c)显示,臭氧高值范围继续减小,最大值出现在宿迁,为157.13 μg·m−3,较2018、2019年的198.5 μg·m−3、187.6 μg·m−3大幅下降,降幅分别为20.8%和16.2%. 臭氧低值范围有所增大,长三角南部地区臭氧基本在100 μg·m−3以下,最小值出现在丽水,为71.3 μg·m−3.

2018—2020年长三角地区6月份臭氧平均浓度分别为:155.4、143.5、116.8 μg·m−3,在2018—2019年中达到全年最高浓度水平. 6月份基本上是臭氧浓度高的月份,但是从逐年变化来看,2018年至2020年,6月份臭氧浓度呈现减少的趋势. 总的来说,长三角的夏季臭氧浓度分布呈现“北高南低”的特征,但初夏的6月份和盛夏的7、8月份,臭氧的分布呈现显著的差异,6月份的平均臭氧浓度远高于7、8月份,且6月份出现明显的臭氧污染事件,而7、8月份的臭氧月平均最大浓度都低于160 μg·m−3. 出现这一现象的可能原因之一是7、8月份的长三角地区处于雨季,降水的增强一方面会通过湿清除过程减少臭氧前体物浓度,另一方面会通过影响气象条件而减弱臭氧光化学反应过程,最终导致盛夏时臭氧平均浓度低于初夏.

9月如图4(j—l)所示,2018—2020年,长三角地区臭氧平均浓度呈现先升后降的趋势,从114.6 μg·m−3升高到133.7 μg·m−3然后降到130.3 μg·m−3. 最大值分别出现在湖州、安庆、六安,臭氧浓度分别为132.3、161.8、148.3 μg·m−3;最小值出现在黄山、南通和丽水,最大臭氧浓度与最小臭氧浓度的差值分别为:57.7、62.1、43.3 μg·m−3. 2018年如图4(j)所示,长三角部分地区臭氧浓度处于100—130 μg·m−3范围内,安徽南部和浙江南部臭氧浓度处于100 μg·m−3以下,呈现"均匀"型特征;然而到了2019年的9月份,长三角地区臭氧浓度基本超过100 μg·m−3,安徽西部地区臭氧浓度甚至达到150 μg·m−3以上,局地发生了臭氧污染事件,且呈现“西高东低”型特征;相比于2019年的9月份,2020年的9月份臭氧浓度更加集中在105—150 μg·m−3范围内,呈现“北高南低”型特征.

-

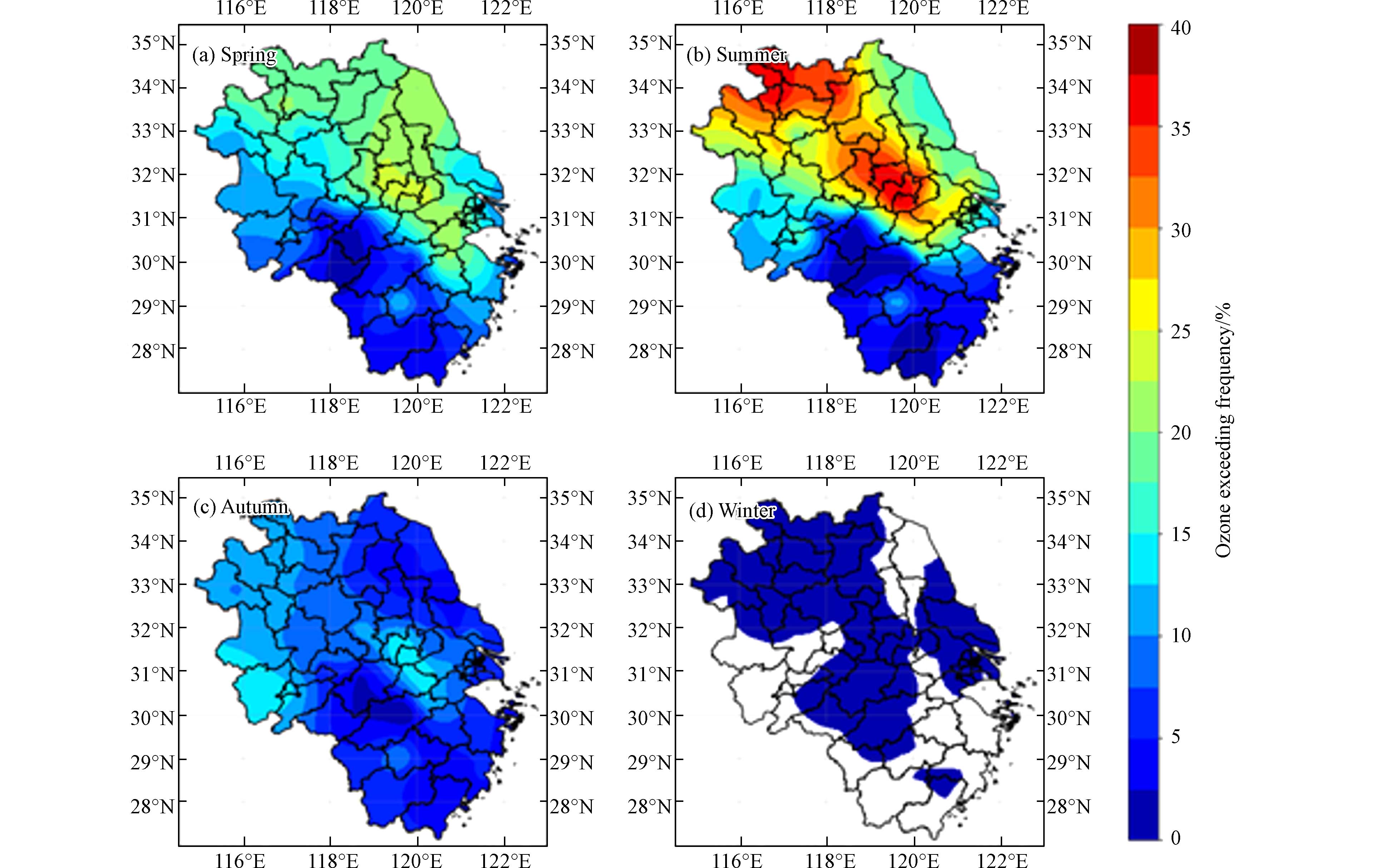

从2018—2020年长三角地区O3_8h日最大浓度季节平均超标频率空间分布图中(图5)可知,就超标频率来看,长三角地区夏季的中部和北部地区最为明显,呈现“双核”型分布,特别是中部地区的南京、无锡、常州、扬州和镇江一带,超标频率(O3_8h日最大浓度超过160 μg·m−3的天数/季节总天数)高达33%以上,夏季平均超标天数可达30 d;北部地区的淮北、宿迁、宿州和徐州,超标频率高达35%以上. 在冬季,长三角地区的超标频率普遍低于2.5%. 其次超标频率第二高的季节是春季,主要地区是浙江北部、安徽部分地区及江苏大部分地区,最大值达到25%,出现在常州. 浙江北部的嘉兴和绍兴超标频率在20%左右,安徽北部的超标频率在15%—20%范围内,而江苏的超标频率介于15%—25%之间. 超标率较小的地区在安徽南部和浙江南部,最小值在黄山,超标率几乎为0. 超标频率第三高的季节是秋季,超标频率最高的地区在苏浙交界地区,在10%—15%之间,其次是安徽西部,在10%左右,其余地区普遍低于5%. 冬季整个长三角地区超标频率均小于1%.

前三个季节超标频率小于5%的地区大致在安徽南部和浙江西北部一带,并且无明显季节变化. 由此可见,长三角地区的臭氧污染事件主要发生在夏季的苏南和皖苏北地区.

表1给出了长三角地区平均及5个典型城市的超标次数. 经过对O3_8h的逐小时统计,发现长三角地区臭氧污染事件(41个城市的平均O3_8h超过160 μg·m−3)在2018—2020年三年期间一共有32次,总天数为69 d.

这三年中,夏季出现次数最多,有13次,其次是春、秋季;典型城市中,南京臭氧污染事件发生的次数最多,高达71次,总天数181 d,发生频率约为16.7%. 杭州、徐州仅次于南京,分别为64、63次. 上海和合肥则较少,均为51次. 需要指出的是,从2019年5月31日开始的臭氧污染事件,在徐州臭氧超标持续时间为20 d,南京则持续18 d,而从6月7日开始超标的合肥,持续了10 d,可见臭氧污染事件的发生发展具有一定的区域性. 根据表1的统计各城市中徐州污染持续时间最长,达20 d,为2019年5月31日—6月19日,同期,南京地区臭氧污染也达到最强,本文将针对本次臭氧污染事件特征及成因进行细化分析.

-

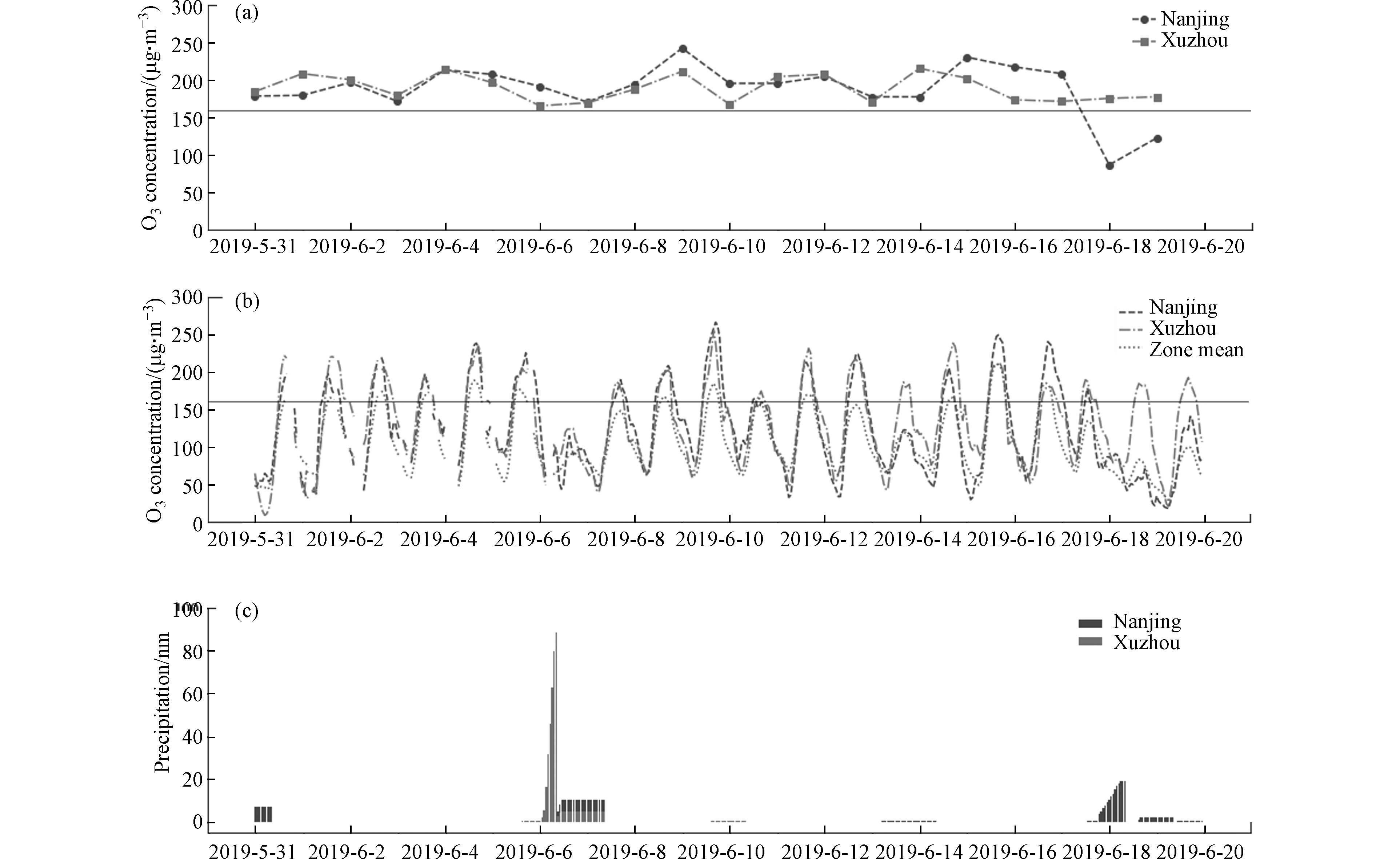

2019年5月31日至6月19日O3_8h日最大浓度在南京及徐州均出现超标,且持续时间为三年间最长的一次,本研究将对本次事件的污染特征以及成因进行详细分析. 图6为此次事件期间O3_8h日最大浓度、O3逐小时浓度变化及同期ERA5再分析资料小时累积降水量的变化. 需要注意的是,由于臭氧存在明显的日变化特征,故在统计臭氧污染持续天数时采用O3_8h超过160 μg·m−3(若一天当中存在一个时次出现O3_8h超过160 μg·m−3,)则认为该天出现臭氧污染. 所以该标准统计的污染天数与由臭氧逐小时浓度超过160 μg·m−3统计的污染天数略有差异.

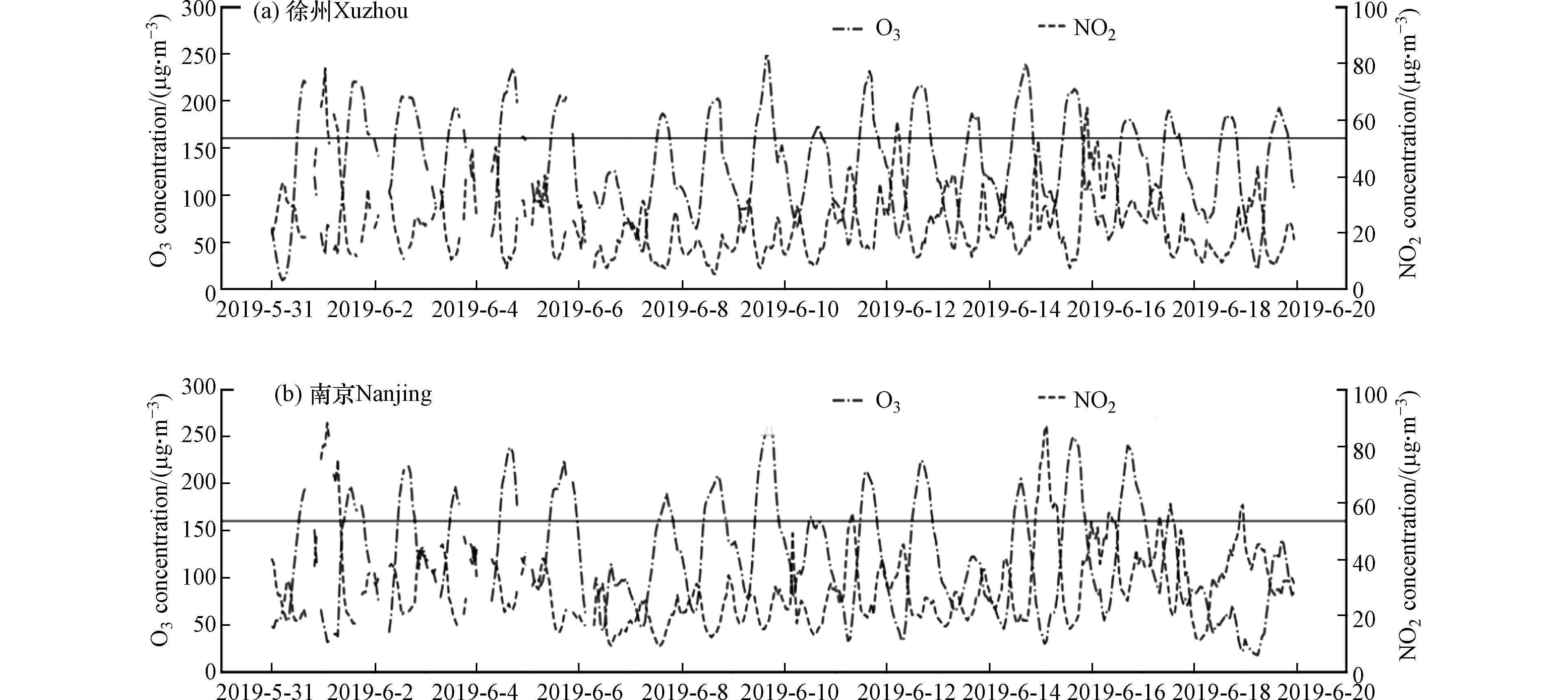

如图6(a)所示,从5月31日至6月19日,徐州地区出现20 d O3_8h日最大超过160 μg·m−3的情况,而南京地区出现18 d O3_8h日最大超过160 μg·m−3的情况,即两地臭氧污染持续天数分别为20 d和18 d. 图6(b)反映了徐州地区和南京地区臭氧的逐小时变化情况,污染天数的统计与图6(a)略有差异. 除了6月6日受降水影响外,徐州地区臭氧污染天数为19 d,其中臭氧逐小时最高浓度出现在6月9日的16时,为255 μg·m−3. 而南京地区臭氧污染天数为16 d,峰值浓度出现在6月9日的17时,为266 μg·m−3. 长三角地区的臭氧浓度变化与南京的变化情况相似,每日最低值出现在清晨5—7时,最高值出现在午后. 图6(c)说明了在这20天期间,5月31日、6月6—7日和6月18日的南京地区出现降水,而徐州地区只在6月6—7日出现降水. 出现降水时次的臭氧浓度均有所降低,这说明降水的湿清除作用有效地降低了臭氧的浓度.

-

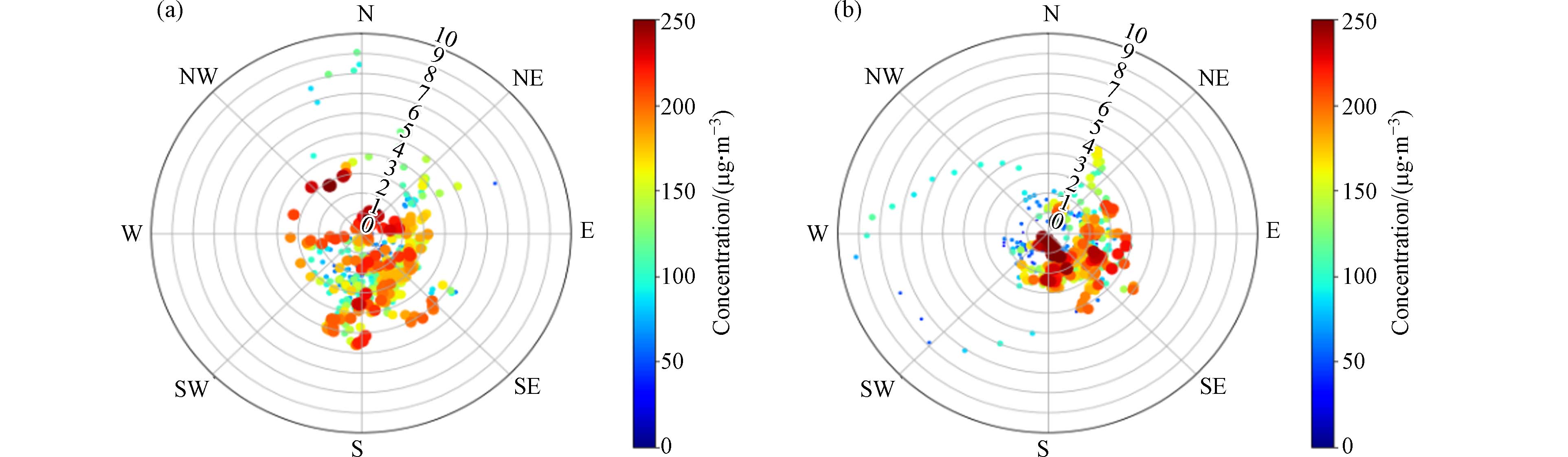

图7表示5月31日—6月19日风向风速和臭氧浓度关系. 如图7(a),污染期间,在徐州地区453个臭氧小时浓度有效数据对应时刻的气象参数中,风向主要为偏东风和偏南风,风速介于0—10 m·s−1,臭氧浓度分布在0—280 μg·m−3区间内. 臭氧超标时次为156次,占比34.4%;臭氧未超标时次为297次,占比65.6%. 在臭氧浓度未超标时,臭氧浓度集中在80—159 μg·m−3,占比95.29%;风向最集中的前3个方位仍是东南(SE)、南东南(SSE)和南(S),分别有42、73和62时次,占比60.83%;风速主要集中在2—3 m·s−1. 在臭氧浓度超标时,臭氧浓度在160—200 μg·m−3和200—240 μg·m−3,分别占比66.67%、32.69%;在SE、SSE和S方位上,臭氧污染时次超过20次,分别为25、29和24次,占比总超标时次的50.65%;风速介于0—2 m·s−1的时次占比23.72%,57.05%的时次风速在2—4 m·s−1. 如图7(a),徐州地区发生臭氧污染时,NE、E方位的臭氧浓度随风速增加呈现减小趋势,说明徐州地区刮东北风和东风时发生的臭氧污染主要是本地产生,而S和SW方位则臭氧浓度随风速增大呈现增大趋势,说明该情况下徐州地区发生臭氧污染时可能存在区域水平输送作用.

如图7(b),同期南京地区与徐州的情况略有不同. 在有效数据454个中,风向主要集中在东(E)、东南(SE)和南(S). 风速介于0—10 m·s−1,集中于1—3 m·s−1,占比78.97%. 臭氧浓度分布在0—280 μg·m−3区间内,臭氧浓度超过200 μg·m−3的时次有50次,超过240 μg·m−3的时次有10次,臭氧超标时次占比27.75%. 臭氧未超标时,风向最集中的前3个方位还是ESE、SE和SSE,分别有52、73和42时次. 风向主要集中在1—3 m·s−1,占比78.97%. 臭氧浓度超标时,臭氧浓度集中在160—200 μg·m−3,占比60.32%;在ESE、SE和SSE方位上,臭氧污染时次最多,分别为21、29和19. 风速介于0—5 m·s−1,集中在1—4 m·s−1,占比88.09%. 如图7(b),南京地区发生臭氧污染期间,在刮偏南风时,臭氧浓度随风速增加呈现减小趋势,说明南京地区在该情况下臭氧污染源自本地产生,而在刮东南风时,臭氧浓度随风速增加呈现增大趋势,说明可能存在臭氧的水平输送. 如果存在强风,它可以促使不同区域的空气混合,从而使得臭氧均匀分布,弱化臭氧空间差异. 如果风较弱,空气流动减慢,臭氧就容易在局部区域积聚,形成臭氧污染.

总体来说,风速越大,徐州及南京地区臭氧浓度越低,臭氧超标多发生在低风速时期,这说明徐州及南京地区本次臭氧超标事件以本地光化学生成作用为主;徐州地区本次臭氧超标时段还可能存在南风影响下的区域水平输送作用,南京地区可能还存在东南风影响下的区域水平输送作用.

-

除局地光化学生产作用、水平方向上的臭氧输送外,还存在垂直方向上的臭氧输送. 对流层的臭氧仅占总臭氧含量的10%左右,大量臭氧存在于平流层. 有学者研究指出,通过平流层—对流层输送过程(STT),平流层臭氧可以向对流层输送,导致对流层臭氧含量升高[17].

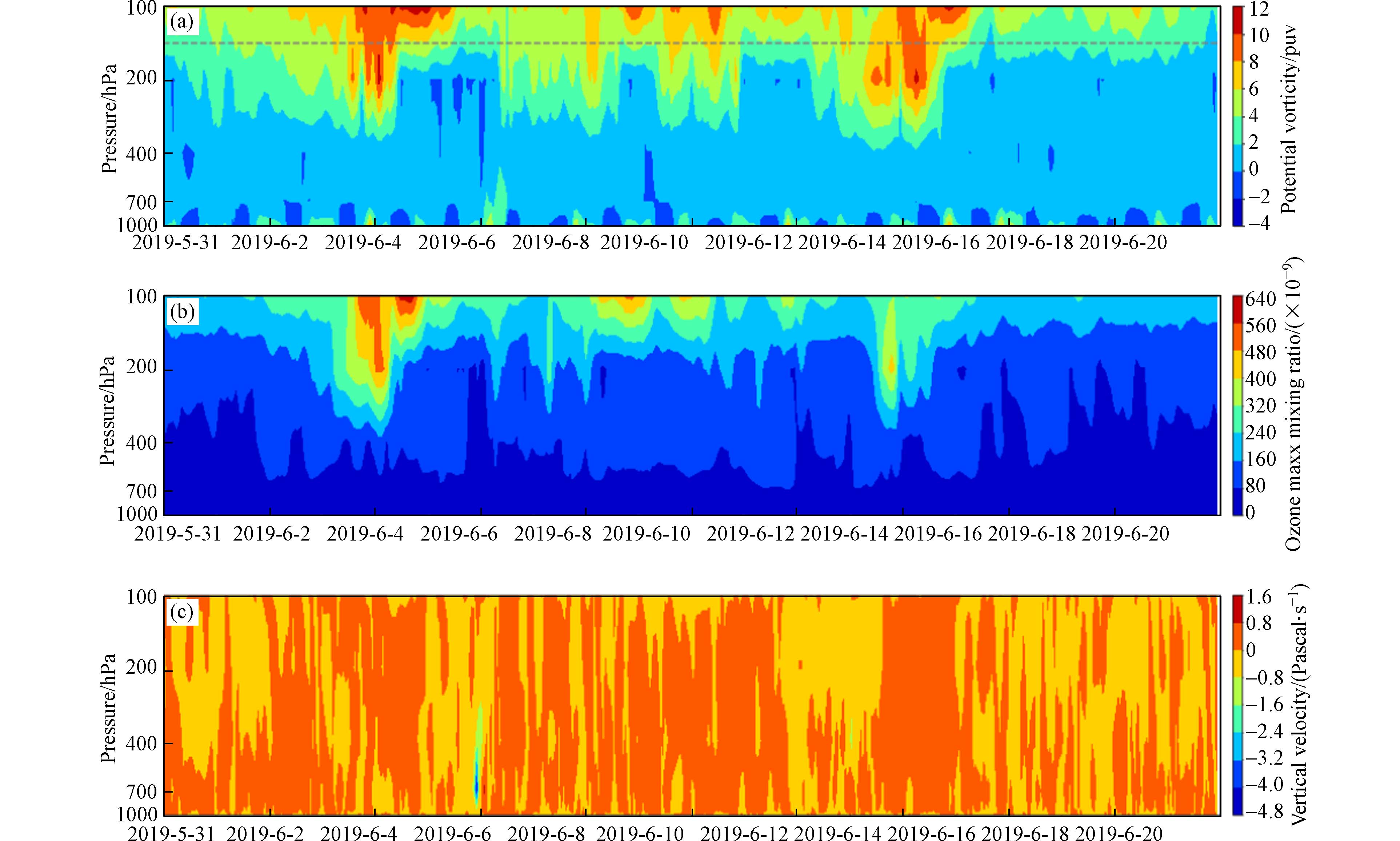

从图8(a)可以看出,5月31日至6月19日,徐州地区出现多次STT过程,其中强度较大的STT过程有2次,第一次从5月31日开始,第二次出现在6月12日.

以6月12日的STT过程为例,从6月12日4时起,动力对流层顶高度(以2 pvu所处位置为准)开始降低,于13日13时前后,降低至400 hPa,而动力对流层顶高度气候平均值则在200 hPa以上,故13日午后开始出现较为明显的STT过程. 如图8(b)所示,在13日白天至14日白天,臭氧质量混合比存在明显的上升趋势,400 hPa上的混合比从0—80 ×10−9上升到80—160 ×10−9,200 hPa上的混合比从80—160×10−9上升到400—480 ×10−9,说明平流层的臭氧通过STT过程向对流层输送. 结合图8(c),该时间段内对流层中下层垂直速度ω在由负值向正值变化,说明气流由上升向下沉转换,下沉气流有利于对流层中下层臭氧向近地层输送. 因此,发生在13日至14日(3日至4日)的STT过程同样是14日(4日)徐州地区臭氧浓度升高的可能原因之一.

图9给出了南京地区位势涡度、臭氧质量混合比及垂直风速随高度及时间的变化. 图9(a)上可以看到,5月31日至6月19日,同样出现多次STT过程,强度较大的STT过程也同样存在2次. 第一次出现在6月3日,第二次出现在6月13日. 以6月13日的STT过程为例,不同于徐州地区的情况,在图9(a)位势涡度图中明显看到6月13日10时左右动力对流层顶高度大幅降低,13日夜晚开始低于400 hPa,存在明显的STT过程. 如图9(b),在13日10时至14日20时,400 hPa上臭氧质量混合比从60—120×10−9上升到120—180×10−9,200 hPa上的混合比从60—120×10−9上升到360—420×10−9,对流层中高层臭氧浓度存在明显的上升趋势,说明平流层的臭氧通过STT过程向对流层中输送. 结合图9(c),该时间段内对流层中下层为下沉气流,有利于对流层中下层臭氧向近地层输送. 因此,发生在13日至14日(3日至4日)的STT过程也同样是14日(4日)南京地区臭氧浓度升高的可能原因之一.

由两图知,在5月31日至6月19日期间,徐州和南京两地在4日和14日前后存在两次明显的STT过程是4日和14日臭氧浓度的升高的原因之一.

-

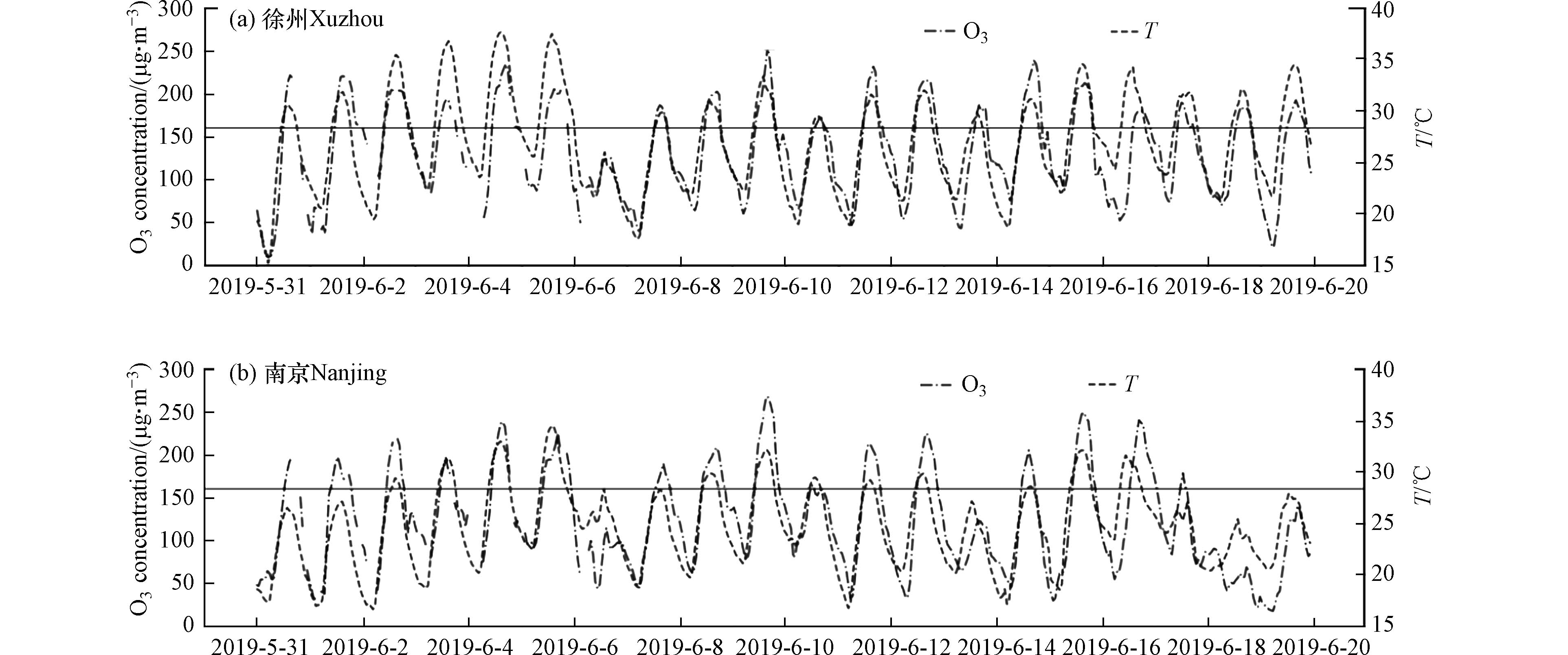

图10给出了5月31日至6月19日臭氧浓度和温度的变化关系. 清晨,气温较低,此时臭氧浓度也较低,随着气温的升高,臭氧浓度升高,一般在午后14或15时达到峰值. 该时段南京和徐州的臭氧与温度的相关系数均为0.79,均通过显著性水平为0.01的假设检验. 图10(a)和(b)表明臭氧浓度和温度具有相似的变化趋势,但温度达到峰值的时间较臭氧浓度提前1个小时左右,说明臭氧生成存在滞后性. 臭氧浓度峰值滞后出现的原因可能是由于从日出到正午随着太阳辐射强度增大,O3及其前体物光化学反应增强,造成O3浓度增加,但气象参数与光化学过程存在滞后性,进而导致臭氧浓度峰值滞后于温度出现[1,12].

气温对于O3浓度变化的影响尤为明显. 一方面,温度升高,分子碰撞更频繁,光化学反应速率加快,另一方面,较强的太阳辐射更利于O3生成. 气温对于我国不同区域O3污染影响不同,但总体上较高的气温有利于O3浓度增加[4].

图11为5月31日—6月9日徐州和南京地区臭氧浓度(μg·m−3)与二氧化氮浓度(μg·m−3)逐小时变化图. 从整体上看,在研究期间,两城市二氧化氮浓度与臭氧浓度存在负相关关系,相关系数分别为−0.71和−0.60,均通过显著性为0.01的假设检验. 有研究表明[12],天气晴好、温度高的白天,高浓度二氧化氮光解产生臭氧,当臭氧出现累积时,臭氧浓度会升高,二氧化氮浓度会降低,故此情况下两者呈现负相关关系.

臭氧前体物二氧化氮浓度对光化学反应起重要作用,在高温低湿和强紫外辐射的环境下,二氧化氮通过光解生成臭氧,但产生的臭氧会与NO反应生成二氧化氮,当环境存在其他强氧化性自由基同臭氧竞争NO进行反应时,会有臭氧累积,从而导致臭氧浓度升高[5].

综上,本次徐州和南京地区出现臭氧污染事件的主要是由强辐射、高温、低湿条件有利于臭氧的光化学反应导致的;其次,平流层高浓度臭氧通过STT过程,配合有利的垂直运动从而使对流层臭氧浓度升高;徐州地区本次臭氧超标时段还可能受南风影响,南京地区可能还受东南风影响,区域水平输送作用也可能会加剧臭氧污染.

-

(1)2018年至2020年间,长三角地区臭氧浓度时间分布上呈现夏季最高,其次春季,冬季最低的季节变化特征,空间分布上呈现明显的“北高南低”特征,春季和夏季臭氧浓度的南北差异较明显,而秋、冬季臭氧浓度分布较均匀. 2018年月平均臭氧浓度呈单峰型分布,6月最高,2019年和2020年呈双峰结构,分别在6月和9月达到峰值. 2020年的峰值虽提前一个月出现,但峰值浓度略有降低. 长三角地区臭氧浓度日变化呈单峰型分布,06:00—08:00达到最低值,14:00—16:00达最高值.

(2)夏季长三角地区的中部和北部地区发生臭氧污染的频率最高,呈现“双核”型分布. 超标频率均达33%以上,且夏季平均超标天数可达30 d. 春季,苏皖地区多发生臭氧污染,超标频率最大值达到25%. 秋季多发生在苏浙交界地区和安徽西部,超标频率在10%左右. 冬季则几乎没有污染事件.

(3)2019年5月31日至6月19日长三角出现近三年来持续时间最长的臭氧污染事件. 徐州地区持续20 d,南京地区持续18 d. 两地臭氧浓度每日最低值出现在清晨5—7时,最高值出现在午后16—17时. 臭氧污染期间,仅5月31日、6月6—7日和6月18日的南京地区和6月6—7日的徐州地区出现降水时,臭氧浓度有所降低. 除发生降雨时,两地的O3_8h日最大浓度基本不变. 此外,温度达到峰值的时间较臭氧浓度总是提前1个小时左右,臭氧浓度的变化呈现出明显的滞后性,这可能与气象参数及光化学过程存在滞后性有关.

(4)徐州和南京地区发生的臭氧污染事件的成因多与局地光化学反应有关. 高温、低湿、低风速和高前体物浓度均是利于光化学反应的条件. 徐州和南京两地在此期间存在两次明显的平流层—对流层输送过程(STT过程),是臭氧污染的另一原因. 此外,徐州和南京受南风和偏南风影响,缓慢的臭氧区域水平输送作用也可能会加剧本地臭氧污染.

致谢

本论文的数值计算得到了南京信息工程大学高性能计算中心的计算支持和帮助. 感谢中国空气质量在线监测分析平台提供的空气质量数据以及欧洲中期天气预报中心(ECMWF)的第五代全球气候大气再分析数据集(ERA5)提供的数据支持.

长三角地区近地层臭氧高值特征及其成因分析

Characteristics and cause analysis of surface high ozone in the Yangtze River Delta

-

摘要: 为研究长三角地区近地层臭氧污染现状及成因,对2018年3月1日至2021年2月28日三年间环境空气质量数据中的臭氧、二氧化氮和同期欧洲中期天气预报中心全球气候第五代大气再分析数据(ECMWF ERA5)进行了深入分析,结果表明,2018年至2020年间,长三角地区臭氧浓度呈现夏季最高,春季次之,冬季最低的季节变化特征. 空间分布上呈现明显的“北高南低”特征,春季和夏季的南北差异较明显,而秋、冬季的臭氧浓度在空间上分布较均匀. 臭氧浓度日变化呈单峰型分布,06:00—08:00达到最低值,14:00—16:00达到最高值;臭氧污染事件主要发生在夏季的苏南和皖苏北地区;2018年月平均臭氧浓度呈单峰型分布,6月份达最高,2019年和2020年均呈双峰结构,受疫情影响,2020年的峰值浓度略有降低. 2019年5月31日至6月19日期间,徐州地区臭氧污染持续20 d,南京地区持续18 d,为近三年长三角典型城市地区臭氧污染持续最长的时段. 臭氧污染期间,两地的臭氧8 h滑动平均日最大浓度一直保持在高位. 此外,温度达到峰值的时间较臭氧浓度峰值总是提前1 h左右,这可能与近地面大气光化学对气象条件响应速度的滞后性有关;徐州地区和南京地区发生臭氧污染事件的成因多与局地光化学反应有关,降雨量大幅下降也有一定贡献. 除此外,徐州和南京两地在此期间存在两次明显的平流层向对流层传输过程(STT),是臭氧浓度升高的另一原因. 此外,徐州和南京受南风和偏南风影响,缓慢的臭氧区域水平输送作用也可能会加剧本地臭氧污染.

-

关键词:

- 长江三角洲 /

- 臭氧污染 /

- 时空特征 /

- 平流层—对流层输送.

Abstract: In order to clarify the current situation and causes of ozone pollution in the Yangtze River Delta region, a comprehensive analysis was conducted based on observed ozone and nitrogen dioxide, and ERA5 reanalysis data from March 1, 2018 to February 28, 2021. The results reveal that ozone concentrations in the Yangtze River Delta region show seasonal change with the highest concentration in summer, and the lowest in winter from 2018 to 2020. The spatial distribution shows a “high in the north and low in the south” feature, and the north-south differences of ozone concentration are more significant in spring and summer, while it is insignificant in autumn and winter. The daily variation of ozone concentration shows a single peak distribution, reaching the lowest value from 06:00 to 08:00 and the highest value from 14:00 to 16:00 (local time); The ozone pollution events mainly occur in southern Jiangsu and northern Anhui during summer; The monthly ozone concentration showed a unimodal distribution in 2018, reaching the highest in June, and a bimodal structure in 2019 and 2020, but due to the impact of COVID restrictions, the peak concentration in 2020 decreased. During the period from May 31 to June 19, 2019, ozone pollution lasts for 20 days in Xuzhou, 18 days in Nanjing, which is a longest period with ozone pollution in these three years. During the ozone pollution period, the daily maximum concentrations of ozone in the two regions keep in high values. In addition, the peak time of air temperature is always about 1 h earlier than the peak of surface ozone concentration, which may be related to the response lag of atmospheric photochemistry to meteorological conditions. The causes of ozone pollution events in Xuzhou and Nanjing are mostly related to the local photochemical reactions, a significant decrease in rainfall also contributes to the high ozone concentration. In addition, there are two obvious stratosphere-troposphere transport (STT) processes during this period, which also contribute to ozone pollution. The advection transport of ozone in Xuzhou and Nanjing under southerly winds may also aggravate local ozone pollution. -

六氯丁二烯(hexachlorobutadiene, HCBD)是一种卤代脂肪族化合物,于2017年被增列入斯德哥尔摩公约管控名单,是一类新持久性有机污染物(POPs). HCBD没有天然来源 [1 − 2],曾被广泛生产并应用于工业生产橡胶、传热液体、变压器、液压液体、杀虫剂、除草剂和杀菌剂 [1,3]. 欧洲于二十世纪七十年代末终止HCBD的有意生产和大部分使用. 1982年,全球HCBD的有意生产量估计为1 万t,而作为副产品无意产生的HCBD量要高得多,仅美国一国在含氯化学品生产过程中无意产生的HCBD就高达1.4 万t [4]. 氯碱化工等有机化工生产对工业无意生产HCBD总产量贡献为99%以上 [3 − 4]. 美国环保局(EPA)目前正在最终确定《有毒物质控制法》下的关于对持久性、生物累积性和有毒化学品的监管规则,提出在2021年3月8日之后,禁止所有在商业中制造、加工和分销HCBD和含HCBD的产品或物品,但以下情况除外:(1)氯化溶剂生产过程中作为副产物的HCBD的无意生产;(2)作为废燃料燃烧的HCBD的商业加工和分销 [5]. 鉴于氯化溶剂生产过程中极易产生HCBD副产物,氯化溶剂生产过程样品和氯化溶剂产品中的HCBD赋存现状尚不明确,对其赋存现状的认识对HCBD有效管控至关重要.

目前对于二噁英等斯德哥尔摩公约管控名单中典型POPs的分析检测方法已经比较成熟,有一些国际统一的标准分析方法,如用于二噁英分析的美国EPA的方法23、8280、1613、欧盟的EN1948等. 而对于HCBD等新POPs相关研究较少,并未形成统一的分析方法. 目前对HCBD的分析检测研究主要集中于水、土壤、污泥等环境介质,其研究方法也有所差异[6 − 8]. 现有研究的仪器检测方法主要有气相色谱-电子捕获检测(GC-ECD)、气相色谱-质谱检测(GC-MS)、气相色谱-串联质谱联用检测(GC-MS/MS)等. Chen等利用GC-MS/MS法首次报道了太原大气PM2.5中存在HCBD,平均浓度为3.69 pg·m−3,方法的回收率为87.4%—143% [9]. Fang等利用GC-ECD技术检测了污染场地土壤中的HCBD,浓度为0.02—0.37 ng·g−1[10]. 有研究应用GC-MS法分析了污泥和土壤样品中的HCBD [11],方法的加标回收率范围为51.3—119%,相对标准偏差小于15%,仪器检出限为0.015 ng·g−1,说明应用GC-MS分析方法检测环境介质中的HCBD是可行的. 有研究总结了环境中多种介质(如空气、水体、土壤、污泥、生物组织)中HCBD的分析方法 [12],提出GC-MS能很好的去除HCBD分析过程中干扰物质的影响,能够达到HCBD准确定性定量的标准,因此目前研究大多应用GC-MS法分析环境介质中的HCBD.

HCBD的主要排放源大多与化工生产有关,目前大部分研究都围绕化工生产厂周围的土壤、大气等环境样品中的HCBD展开研究,对化工生产过程中本身的化工产品或过程样品中HCBD的研究很少. 本研究将建立化工样品中HCBD的GC-MS分析检测方法,重点对化工生产过程,尤其是氯乙烯类化工样品中HCBD进行分析,以期为化工生产过程中HCBD的排放水平研究提供技术支撑,为化工行业HCBD的管理控制提供参考.

1. 实验部分(Experimental section)

选取我国4家典型的氯乙烯、氯苯化工生产企业,采集了化工生产过程中不同工艺阶段的15个化工样品,包括原料样、中间产品样、釜底液样(指经精馏塔分离后留下的较高沸点的残液)、产品样. 原料样和产品样为纯度较高的液态化合物,中间产品样和釜底液样为多种有机化合物混合液. 准确称取1 mL样品,经硅胶-弗罗里硅土复合柱净化. 硅胶-弗罗里硅土净化柱(内径为2 cm)填料由下至上依次为玻璃棉、6 g弗罗里硅土、4 g活化硅胶和3 cm无水硫酸钠,上样前用70 mL正己烷预淋洗净化柱,加入样品后用150 mL正己烷洗脱,洗脱液通过旋转蒸发仪浓缩至约3 mL,采用氮吹仪浓缩至1 mL,样品转移至进样小瓶中. 由于釜底液等样品HCBD浓度较高,将其稀释了1000倍再上机检测. 本实验中13C4-HCBD标准样品购自剑桥同位素实验室(美国),正己烷等均为农残级溶剂,购自国药集团化学试剂有限公司. 弗罗里硅土和活性炭购自Sigma-Aldrich(美国),硅胶购自Merck(德国). 无水硫酸钠购自天津科密欧化学试剂有限公司. 采用气相色谱-质谱联用仪(Agilent 8890-5977B,美国)进行化工产品中HCBD的定性和定量分析.

采用HP-5MS(30 m×250 μm i.d.×0.25 μm)(Agilent,美国)色谱柱对HCBD和干扰物进行分离. 进样口温度、载气流速、升温程序等优化过程见下文. 接口温度为280 ℃,进样方式为不分流进样,采用恒流模式,柱流量为1.0 mL·min−1,碰撞气为氦气(流速为2.25 mL·min−1)和氮气(流速为1.5 mL·min−1). 采用EI源电离,电离能量为70 eV,四极杆温度为150 ℃. 使用多重反应监测模式(MRM)检测. 样品前处理过程中,每组样品分析的同时添加1个实验室空白样品,空白样品检测结果表明,目标物测定值均小于实际样品浓度的5%,说明实验室前处理过程对HCBD分析的干扰较小,实验结果可靠. 样品的最低检出限(LOD)以3倍信噪比(S/N)来计算,定量限(LOQ)以10倍信噪比计算. 对于低于检出限的样品数据本研究采用LOD的1/2来表示.

2. 结果与讨论 (Results and discussion)

2.1 色谱条件优化

2.1.1 进样口温度和载气流速优化

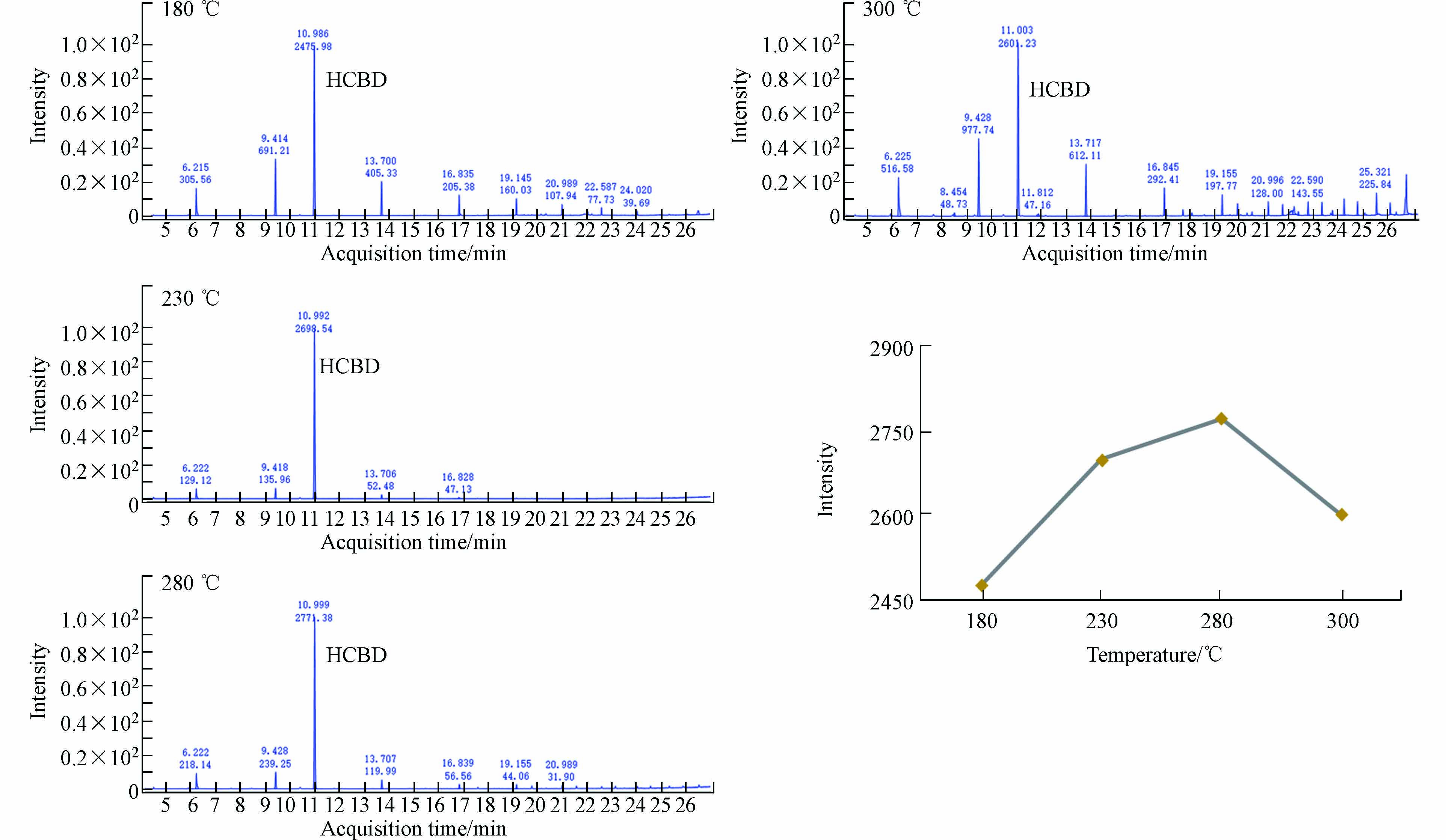

本方法设置了4个不同进样口温度,分别为180、230、280、300 ℃. 在4个进样口温度下对10 ng·mL−1的HCBD标准品进行GC-MS分析. 采集色谱图如图1所示,进样口温度从180 ℃升至280 ℃时,HCBD的响应逐渐增大;而从280 ℃再升高至300 ℃时,其响应又开始降低,这可能是因为温度过高导致HCBD降解,从而降低了响应. 进样口温度为180 ℃和300 ℃时流出的杂峰数量和峰响应明显高于进样口温度为280 ℃时的杂峰. 因此选择280 ℃为进样口温度.

探讨了0.8、0.9、1.0、1.1、1.2 mL·min−1 的5种载气流速对10 ng·mL−1浓度的HCBD标准品检测效果的影响. 当载气流速为1.0 mL·min−1时,获得的HCBD色谱峰峰面积和峰高均达到最大值,因此选择1.0 mL·min−1作为载气流速.

2.1.2 升温程序优化

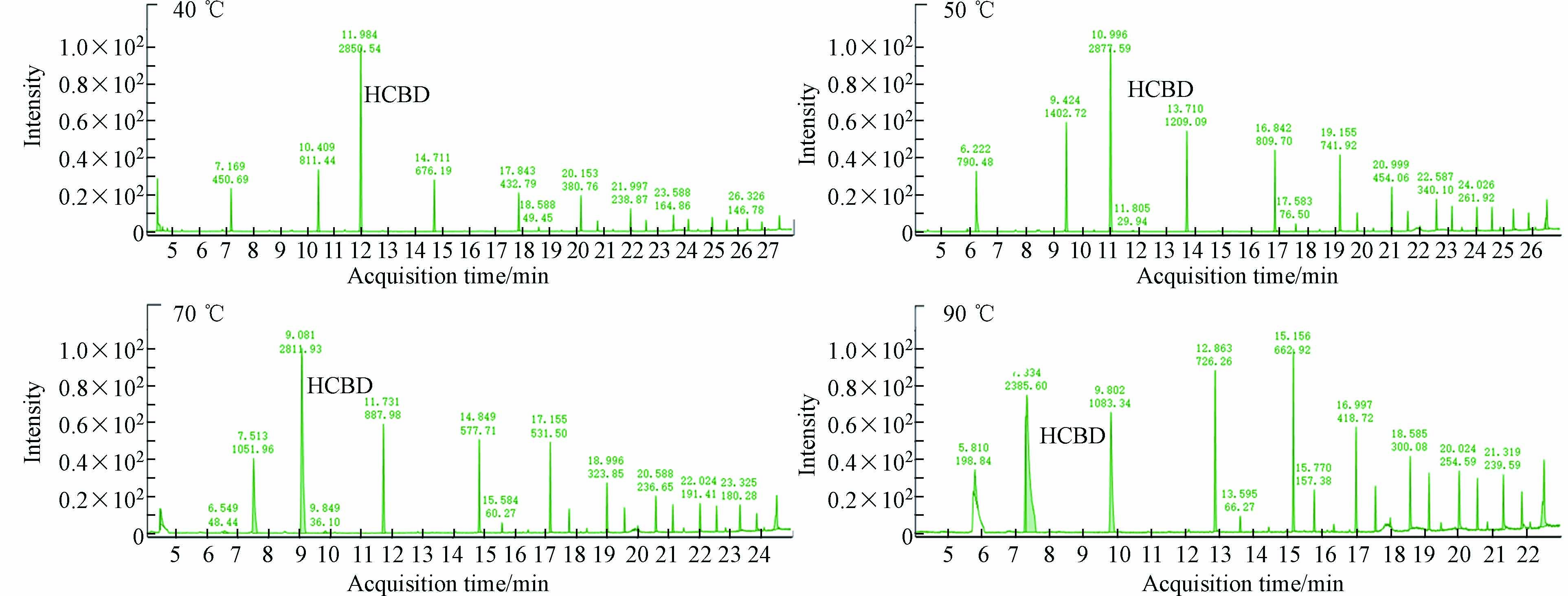

首先考察了不同的初始温度对目标物质分析的影响. 图2所示为40、50、70、90 ℃初始温度时化工产品中化合物的色谱峰,结果表明,初始温度为50 ℃时色谱峰的分离度和响应均优于40、70、90 ℃,且70 ℃和90 ℃时峰型明显变宽,分离度变差. 因此将升温程序的初始温度设为50 ℃.

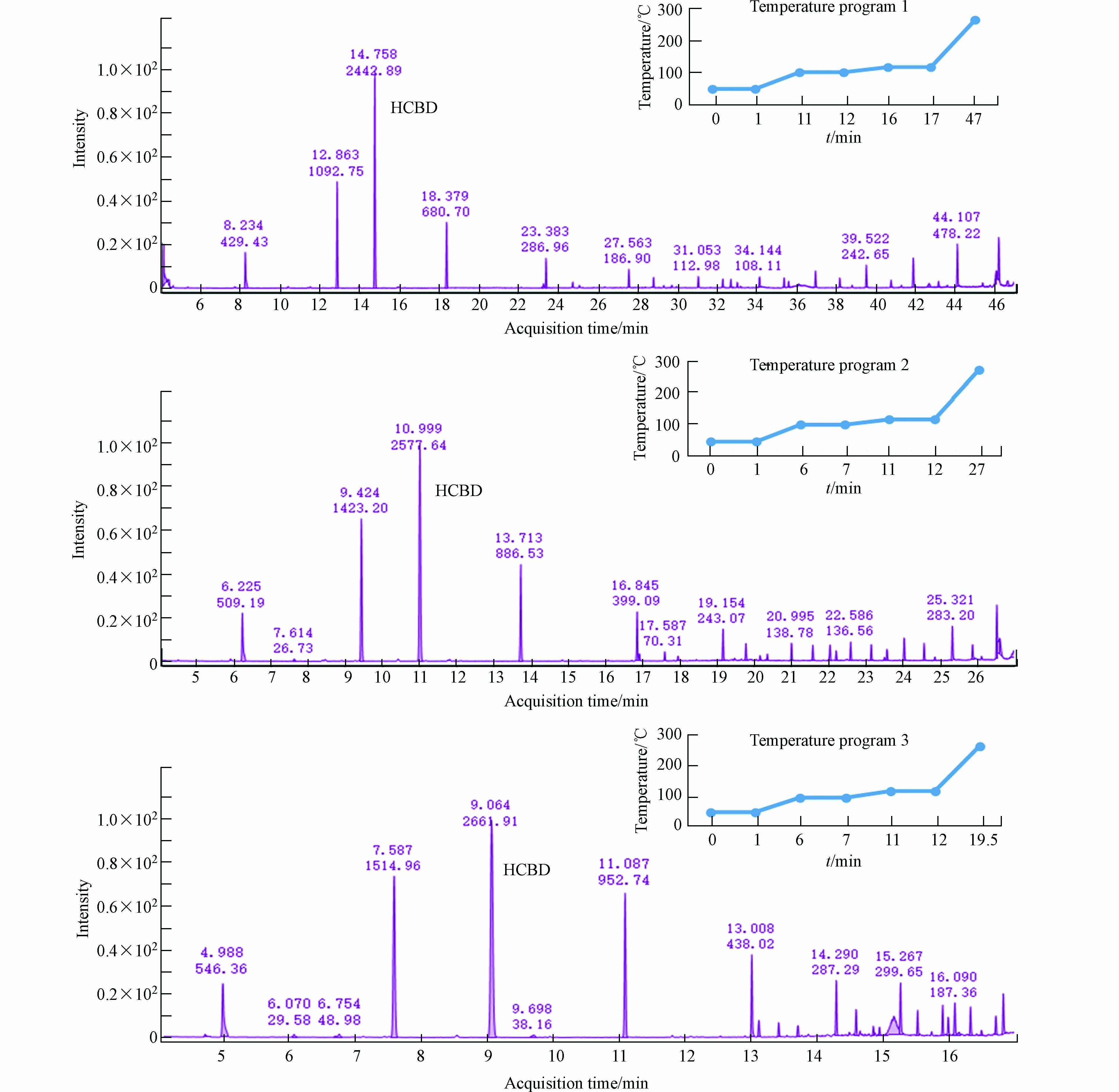

其次考察了3种不同升温程序对目标物质分析的影响,升温程序1:初始温度50 ℃,保持1 min;以5 ℃·min−1升至100 ℃,保持1 min;以5 ℃·min−1升至120 ℃,保持1 min;以5 ℃·min−1升至270 ℃. 升温程序2:初始温度50 ℃,保持1 min;以10 ℃·min−1升至100 ℃,保持1 min;以5 ℃·min−1升至120 ℃,保持1 min;以10 ℃·min−1升至270 ℃. 升温程序3:初始温度50 ℃,保持1 min;以20 ℃·min−1升至100 ℃,保持1 min;以5 ℃·min−1升至120 ℃,保持1 min;以20 ℃·min−1升至270 ℃. 如图3所示,升温程序1和升温程序2下,色谱峰的分离度和峰型无明显的差异,而升温程序3下色谱峰变宽,分离度变差. 从分析时间来看,程序升温1、2和3的分析时间分别为47 min、27 min和17 min,考虑到分离效率和分析时间成本,选择升温程序2(图3).

2.2 质谱条件优化

2.2.1 定性、定量离子和扫描模式的选择

对HCBD标准溶液进行全扫描(SCAN)分析,其色谱、质谱谱图如图4所示,提取每个色谱峰的质谱图后与NIST 14谱库进行检索比对,确定HCBD保留时间,同时根据质谱图选择质荷比大且响应较高的离子作为定性定量离子. HCBD的保留时间和特征离子如图4a所示. SCAN模式下干扰物质的杂峰较多,甚至有杂质峰响应高于目标物质峰,影响HCBD的定性定量分析. 进一步采用选择离子(SIM)分析,只扫描选定质量数的离子,很好的排除了其他离子干扰,极大的提高了检测的灵敏度(图4b). SIM模式下的谱图更加简单清晰,几乎无杂质峰影响,噪音干扰明显减少. 采用SIM模式扫描分析HCBD,HCBD定性离子和定量离子质量数分别为260(定性)、190(定性)和225(定量).

2.2.2 标准曲线与检出限

配制浓度梯度为0.1、1、10、50、100、300、500 ng·mL−1的HCBD标准溶液,绘制标准曲线(图5). HCBD的标准曲线相关系数R2 为0.9998,方法检出限(LOD)以3倍信噪比时的浓度计算,为0.049 ng·mL−1,定量限(LOQ)以10倍信噪比时的浓度计算,为0.16 ng·mL−1.

2.2.3 精密度与基质加标回收率

选取两个实验样品,在优化后的仪器参数下平行测定6次,1# 样品的平均浓度为1.72 ng·mL−1,相对标准偏差为1.4%;2# 样品的平均浓度为47.9 ng·mL−1,相对标准偏差为2.7%. 在空白样品中加入低(1 ng·mL−1)、中(50 ng·mL−1)、高(300 ng·mL−1)3个不同浓度的HCBD标准溶液,混匀后进行基质加标样品前处理和上机检测. 每个浓度水平的样品重复测定6次. 加标回收率为77.8%—102%,相对标准偏差为3.6%—6.0%. 加标回收率良好,可用于化工样品中HCBD的分析检测.

2.3 实际化工样品中HCBD的定性、定量分析

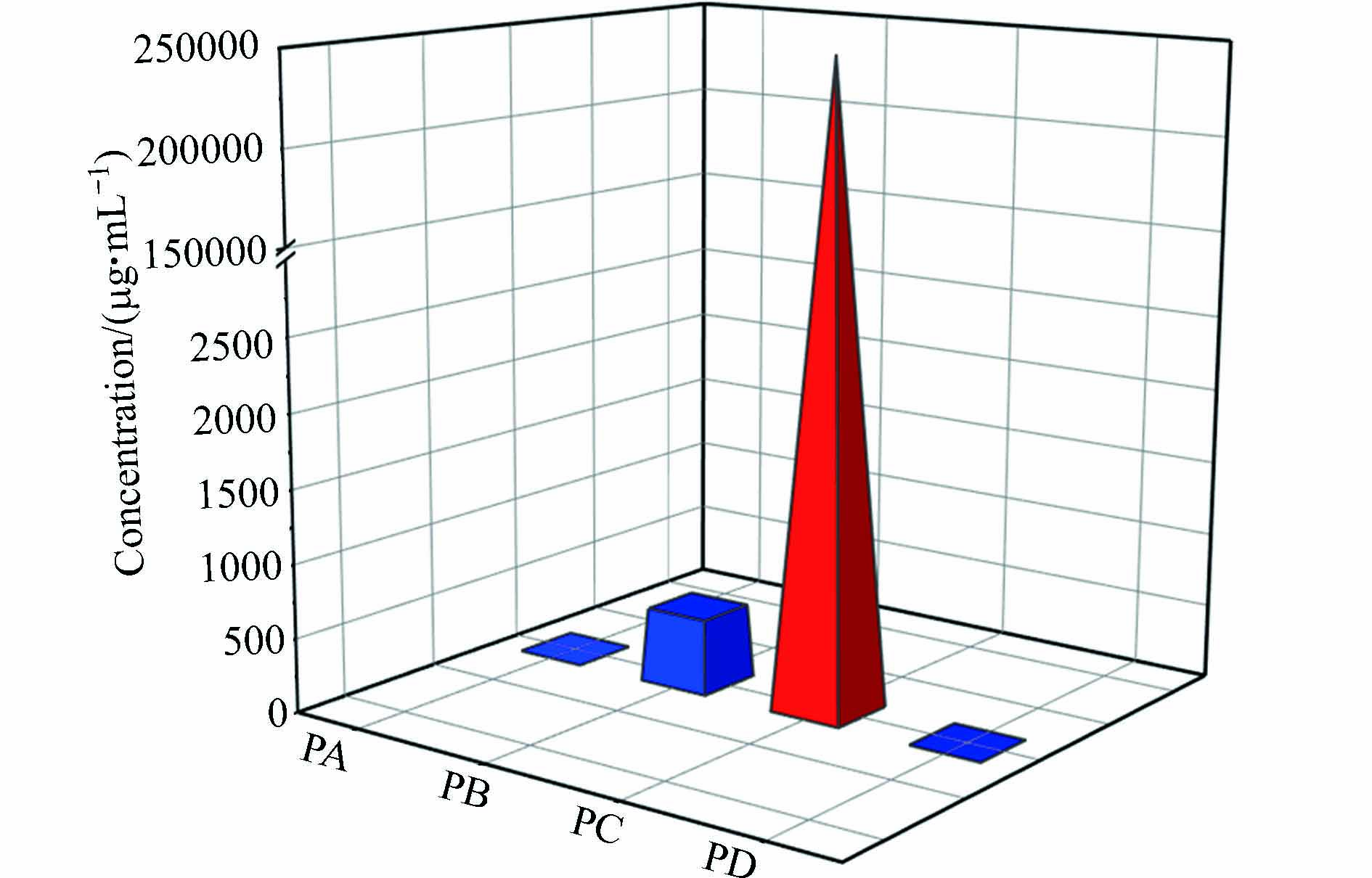

采集我国生产一氯苯(PA、PD)、三、四氯乙烯(PB、PC)的化工厂的原料、产品、釜底液等样品进行HCBD分析. 如图6所示,三、四氯乙烯生产过程中产生的HCBD浓度远高于氯苯生产过程,这与此前文献报道的三氯乙烯、四氯乙烯等化学品生产过程是HCBD的重要来源相一致 [1, 13-14]. 氯苯(PA、PD)化工厂样品中HCBD的浓度范围为0.0004—0.023 μg·mL−1,三氯乙烯(PB)化工厂HCBD的浓度范围是0.003—506 μg·mL−1,四氯乙烯(PC)化工厂HCBD的浓度范围是0.071—243000 μg·mL−1. 化工样品中HCBD的浓度水平由高到低依次为釜底液>中间产品>产品>原料. 釜底液样品中HCBD浓度最高,PB和PC化工厂釜底液样品中的浓度分别为506 μg·mL−1和243000 μg·mL−1. 这些研究结果将有助于识别化工生产中HCBD的来源,为实现HCBD有效管控、履行斯德哥尔摩公约提供数据支撑.

3. 结论(Conclusion)

HCBD是一类新持久性有机污染物(POPs),目前关于化工生产过程中HCBD的赋存水平现状认识不清. 本研究建立了氯乙烯、氯苯等典型化工生产过程中HCBD的GC-MS分析方法,方法加标回收率为77.8%—102%,相对标准偏差小于6.0%,标准曲线相关系数R2为0.9998,方法检出限为0.049 ng·mL−1,定量限为0.16 ng·mL−1,能够满足化工样品中HCBD的准确定性和定量要求. 本研究将建立的GC-MS分析方法应用于我国氯乙烯、氯苯等典型化工生产过程中HCBD的检测分析,发现三、四氯乙烯生产过程中HCBD浓度远高于氯苯,浓度范围为0.003—243000 μg·mL−1.

随着我国氯代烃工业的发展,HCBD的无意生产量可能有所增加,其环境影响也将逐渐引起关注,氯乙烯等氯代烃生产过程中HCBD副产物的浓度和产量有待系统考察. 本方法的建立能够为化工生产工程中HCBD的排放水平研究和排放源识别提供技术支撑,为我国履行斯德哥尔摩公约,实现HCBD管控提供重要信息.

-

表 1 2018—2020年长三角地区平均及5个典型城市O3_8h日最大值超标次数及持续时间

Table 1. Number of times and duration of O3 pollution in YRD regional average and 5 typical cities from 2018 to 2020

超标次数(次)Exceedance times 合计(次)Sum 超标天数Exceedance days/d 最长持续天数/dMax duration of days 最长污染起始日期The longest pollution start date 春 夏 秋 冬 长三角平均 12 13 7 0 32 69 6 20200904 上海 20 21 10 0 51 93 5 20180514 南京 25 28 17 1 71 181 18 20190531 合肥 18 20 13 0 51 114 10 20190607 杭州 21 30 13 0 64 138 8 20200903 徐州 27 23 13 0 63 176 20 20190531 按照O3_8h超过160 μg·m−3计算,并非O3逐小时浓度超过160 μg·m−3. It is calculated when O3_8h daily maximum concentration exceeds 160 μg·m−3, not when O3 hourly concentration exceeds 160 μg·m−3. -

[1] 易睿, 王亚林, 张殷俊, 等. 长江三角洲地区城市臭氧污染特征与影响因素分析[J]. 环境科学学报, 2015, 35(8): 2370-2377. YI R, WANG Y L, ZHANG Y J, et al. Pollution characteristics and influence factors of ozone in Yangtze River Delta[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2015, 35(8): 2370-2377 (in Chinese).

[2] 程麟钧, 王帅, 宫正宇, 等. 中国臭氧浓度的时空变化特征及分区[J]. 中国环境科学, 2017, 37(11): 4003-4012. doi: 10.3969/j.issn.1000-6923.2017.11.001 CHENG L J, WANG S, GONG Z Y, et al. Spatial and seasonal variation and regionalization of ozone concentrations in China[J]. China Environmental Science, 2017, 37(11): 4003-4012 (in Chinese). doi: 10.3969/j.issn.1000-6923.2017.11.001

[3] 符传博, 徐文帅, 丹利, 等. 前体物与气象因子对海南省臭氧污染的影响[J]. 环境科学与技术, 2020, 43(7): 45-50. FU C B, XU W S, DAN L, et al. Impacts of precursors and meteorological factors on ozone pollution in Hainan Province[J]. Environmental Science & Technology, 2020, 43(7): 45-50 (in Chinese).

[4] 刘楚薇, 连鑫博, 黄建平. 我国臭氧污染时空分布及其成因研究进展[J]. 干旱气象, 2020, 38(3): 355-361. LIU C W, LIAN X B, HUANG J P. Research review on the spatio-temporal distribution of ozone pollution and its causes in China[J]. Journal of Arid Meteorology, 2020, 38(3): 355-361 (in Chinese).

[5] 耿福海, 刘琼, 陈勇航. 近地面臭氧研究进展[J]. 沙漠与绿洲气象, 2012, 6(6): 8-14. doi: 10.3969/j.issn.1002-0799.2012.06.003 GENG F H, LIU Q, CHEN Y H. Discussion on the research of surface ozone[J]. Desert and Oasis Meteorology, 2012, 6(6): 8-14 (in Chinese). doi: 10.3969/j.issn.1002-0799.2012.06.003

[6] 孔琴心, 刘广仁, 李桂忱. 近地面臭氧浓度变化及其对人体健康的可能影响[J]. 气候与环境研究, 1999, 4(1): 61-66. doi: 10.3878/j.issn.1006-9585.1999.01.14 KONG Q X, LIU G R, LI G C. Surface ozone concentration variation and possible influences on human health[J]. Climatic and Environmental Research, 1999, 4(1): 61-66 (in Chinese). doi: 10.3878/j.issn.1006-9585.1999.01.14

[7] 姚青, 孙玫玲, 蔡子颖, 等. 2009年天津城区地面O3和NOx的季节变化与相关性分析[J]. 环境化学, 2011, 30(9): 1650-1656. YAO Q, SUN M L, CAI Z Y, et al. Seasonal variation and analysis of the relationship between no, no2 and o3 concentrations in Tianjin in 2009[J]. Environmental Chemistry, 2011, 30(9): 1650-1656 (in Chinese).

[8] 张欢, 梅煜臻, 吴瑛祖, 等. 中国近地表臭氧浓度的时空变化及其城市群分布特征: 兼论“十三五” 以来我国臭氧污染防治成效[J]. 长江流域资源与环境, 2023, 32(12): 2649-2660. ZHANG H, MEI Y Z, WU Y Z, et al. Spatial-temporal variation of near-surface ozone concentration and distribution characteristics of urban agglomerations in China: Also on the effectiveness of ozone pollution prevention and control since the “thirteenth five-year plan” period[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2023, 32(12): 2649-2660 (in Chinese).

[9] 耿福海, 毛晓琴, 铁学熙, 等. 2006—2008年上海地区臭氧污染特征与评价指标研究[J]. 热带气象学报, 2010, 26(5): 584-590. doi: 10.3969/j.issn.1004-4965.2010.05.010 GENG F H, MAO X Q, TIE X X, et al. Analysis of ozone characteristics and toward establishing an ozone warning system in Shanghai[J]. Journal of Tropical Meteorology, 2010, 26(5): 584-590 (in Chinese). doi: 10.3969/j.issn.1004-4965.2010.05.010

[10] 余钟奇, 马井会, 毛卓成, 等. 2017年上海臭氧污染气象条件分析及臭氧污染天气分型研究[J]. 气象与环境学报, 2019, 35(6): 46-54. doi: 10.3969/j.issn.1673-503X.2019.06.007 YU Z Q, MA J H, MAO Z C, et al. Study on the meteorological conditions and synoptic classifications of O3 pollution in Shanghai in 2017[J]. Journal of Meteorology and Environment, 2019, 35(6): 46-54 (in Chinese). doi: 10.3969/j.issn.1673-503X.2019.06.007

[11] 王佳颖, 曾乐薇, 张维昊, 等. 北京市夏季臭氧特征及臭氧污染日成因分析[J]. 地球化学, 2019, 48(3): 293-302. WANG J Y, ZENG L W, ZHANG W H, et al. Characteristics and causes of summer ozone pollution in Beijing City[J]. Geochimica, 2019, 48(3): 293-302 (in Chinese).

[12] 潘文琪, 肖国杰, 孟林夕, 等. 杭州市臭氧污染特征及其气象成因分析[J]. 成都信息工程大学学报, 2019, 34(6): 664-670. PAN W Q, XIAO G J, MENG L X, et al. Characteristics of ozone pollution and analysis of meteorological causes in Hangzhou city[J]. Journal of Chengdu University of Information Technology, 2019, 34(6): 664-670 (in Chinese).

[13] 程念亮, 李云婷, 张大伟, 等. 2014年北京市城区臭氧超标日浓度特征及与气象条件的关系[J]. 环境科学, 2016, 37(6): 2041-2051. CHENG N L, LI Y T, ZHANG D W, et al. Characteristics of ozone over standard and its relationships with meteorological conditions in Beijing city in 2014[J]. Environmental Science, 2016, 37(6): 2041-2051 (in Chinese).

[14] 钱骏, 廖瑞雪, 邓利群, 等. 成都市大气中O3污染水平及来源分析[J]. 四川环境, 2011, 30(3): 20-23. doi: 10.3969/j.issn.1001-3644.2011.03.006 QIAN J, LIAO R X, DENG L Q, et al. Analysis of pollution degree and source of O3 in the atmosphere of urban Chengdu[J]. Sichuan Environment, 2011, 30(3): 20-23 (in Chinese). doi: 10.3969/j.issn.1001-3644.2011.03.006

[15] 徐锟, 刘志红, 何沐全, 等. 成都市夏季近地面臭氧污染气象特征[J]. 中国环境监测, 2018, 34(5): 36-45. XU K, LIU Z H, HE M Q, et al. Meteorological characteristics of O3 pollution near the ground in summer of Chengdu[J]. Environmental Monitoring in China, 2018, 34(5): 36-45 (in Chinese).

[16] 包艳英, 徐洁, 张明明, 等. 大连市臭氧污染特征及典型污染日成因[J]. 中国环境监测, 2017, 33(4): 167-178. BAO Y Y, XU J, ZHANG M M, et al. The characteristics of ozone pollution and causes of A typical ozone pollution episode in Dalian[J]. Environmental Monitoring in China, 2017, 33(4): 167-178 (in Chinese).

[17] WANG H Y, WANG W K, HUANG X, et al. Impacts of stratosphere-to-troposphere-transport on summertime surface ozone over Eastern China[J]. Science Bulletin, 2020, 65(4): 276-279. doi: 10.1016/j.scib.2019.11.017 [18] 陈宜然, 陈长虹, 王红丽, 等. 上海臭氧及前体物变化特征与相关性研究[J]. 中国环境监测, 2011, 27(5): 44-49. doi: 10.3969/j.issn.1002-6002.2011.05.011 CHEN Y R, CHEN C H, WANG H L, et al. Analysis on concentration variety characteristics of ozone and correlations with its precursors in Shanghai[J]. Environmental Monitoring in China, 2011, 27(5): 44-49 (in Chinese). doi: 10.3969/j.issn.1002-6002.2011.05.011

[19] 侯雪伟, 朱彬. 新冠疫情影响下全球对流层臭氧变化特征研究进展[J]. 气候与环境研究, 2023, 28(1): 103-116. doi: 10.3878/j.issn.1006-9585.2022.22023 HOU X W, ZHU B. Progress of research on global tropospheric ozone variation characteristics during COVID-19 pandemic[J]. Climatic and Environmental Research, 2023, 28(1): 103-116 (in Chinese). doi: 10.3878/j.issn.1006-9585.2022.22023

[20] 闫雨龙, 温彦平, 冯新宇, 等. 太原市城区臭氧变化特征及影响因素[J]. 环境化学, 2016, 35(11): 2261-2268. doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2016.11.2016043001 YAN Y L, WEN Y P, FENG X Y, et al. Variation and the influence factors of ozone in urban area in Taiyuan[J]. Environmental Chemistry, 2016, 35(11): 2261-2268 (in Chinese). doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2016.11.2016043001

[21] 孙善磊, 杜新观, 张艺方, 等. 长江三角洲地区昼夜降水变化及其差异[J]. 科技通报, 2023, 39(3): 23-31,66. SUN S L, DU X G, ZHANG Y F, et al. Changes and the differences in the daytime and nighttime precipitations over the Yangtze River Delta[J]. Bulletin of Science and Technology, 2023, 39(3): 23-31,66 (in Chinese).

[22] 江俊杰, 孙卫国, 裴兴云. 近51年长江三角洲地区气候变化及可能原因[J]. 气象与减灾研究, 2012, 35(4): 17-25. doi: 10.3969/j.issn.1007-9033.2012.04.005 JIANG J J, SUN W G, PEI X Y. Climate change and possible reasons in Yangtze River Delta region in recent 50 years[J]. Meteorology and Disaster Reduction Research, 2012, 35(4): 17-25 (in Chinese). doi: 10.3969/j.issn.1007-9033.2012.04.005

-

下载:

下载: