-

全氟烷基酸(perfluoroalkyl acids, PFAAs)因其化学稳定性、热稳定性和表面活性良好而被广泛应用于工业生产和人类生活,其中全氟辛烷羧酸(perfluorooctanoic acid, PFOA)和全氟辛烷磺酸(perfluorooctane sulfonate, PFOS)是用途最广的两种化合物[1]。近年来,PFAAs污染受到了国内外学者的广泛关注,PFAAs在全球各区域多种环境介质中被普遍检出,尤其是在水环境中[2]。我国主要流域河流河表层水中检出的∑PFAAs高浓度分别为松花江流域8 ng·L−1、辽河流域128 ng·L−1、海河流域174 ng·L−1、黄河流域79 ng·L−1、淮河流域25 ng·L−1、太湖流域330 ng·L−1、长江流域362 ng·L−1、珠江流域62 ng·L−1[3-9],小清河流域报道∑PFAAs高浓度为325280 ng·L−1[10],在日本东京湾农村地区地下水中检出PFOA、PFOS和PFNA浓度分别为1800、990、620 ng·L−1[11]。研究表明PFAAs高值区域均存在工业污染源,且PFAAs能在环境中累积和远距离迁移,具有生物放大效应,潜在的生态风险和居民健康风险较高。Lu等[4]报道了我国辽河流域PFOA(0.38—74 ng·L−1)的潜在水生生物生态风险较高,并且备受关注的小清河流域下游水中PFOA的潜在生态风险更高[10]。Sun等[8]发现PFOA和PFOS对上海地区18—44岁成人的潜在健康风险较大。在我国东南主要流域有大型氟化工生产加工基地,加之环杭州湾是制造业的热点区域,PFAAs生产、消费量较大,但目前对该流域PFAAs研究不够完善,只有少数河流受到了关注[12-14],缺少对整个流域主要河流水体中PFAAs的研究和风险评价。

水环境中PFAAs的污染来源广,包括工业源、生活源、交通源和农业源等,PFAAs迁移途径有大气、水流、食物链等[15]。目前关于持久性有机污染物的来源解析方法有指纹图谱法、比值法、多元统计分析法、同位素分析法等[16],但污染物与受体环境复杂多样,单一源解析方法均存在一定的局限性,需采用多种方法组合进行全面分析。

对于PFAAs的风险评价,由于缺乏生态毒理学数据,大多数评价方法只关注了PFOA、PFOS的潜在生态风险和健康风险,存在较大的不确定性。德国环境署在HRIV(precautionary health related indication value)中制定了一项标准以弥补毒性数据的差异,不确定性分析结果表明该方法优于美国环保局开发的基于ADI(acceptable daily intake)和TDI(Tolerable daily intake)的评价方法[17-18]。饮水和饮食一直被认为是全氟烷基酸(PFAAs)的主要摄入途径之一[19],采用商值法能简单快速的判断是否潜在生态风险和健康风险,可为后续研究和风险调控提供可靠支撑。

本研究探究了我国东南主要河流表层水体中PFAAs的赋存特征和估算PFAAs的入海通量,采用组合方法分析了PFAAs污染来源,并分别评价了PFAAs对水生生物的生态风险和潜在的人体健康风险,研究结果有助于理解我国东南河流PFAAs的环境行为和潜在风险,为整个流域水资源保护、治理和合理利用提供科学支撑。

全文HTML

-

中国东南河流处在长江流域和珠江流域之间,如图1所示,采样河流均位于福建省和浙江省,且有潜在的工业排放源。浙江省陆域面积约10万km2,大陆海岸线约2200 km,人口密度约为550人·km−2,年平均降雨量1640.3 mm(2018年),地形自西南向东北呈阶梯状倾斜,西南以山地为主,中部以丘陵为主,东北部是低平的冲积平原,主要山脉呈西南-东北走向,自北而南分成3支。水系由北向南为苕溪、钱塘江、甬江、灵江、瓯江、飞云江、鳌江等。福建省陆域面积约12万km2,陆地海岸线3752 km, 年平均降雨量1566.0 mm(2018年),地势西北高东南低,闽西大山和闽中大山带斜贯全省,山带之间有互不贯通的河谷和盆地,东部沿海是丘陵、台地和滨海平原,主要水系由北向南有闽江、萩芦溪、九龙江、鳌江、晋江、木兰溪等。

-

样品采集自13条入海河流和部分港口区域,除苕溪为2个采样点外,其它河流采集至少3个采样点,包括河口样点,以及上游20 km、40 km处的样点,样点分布如图1所示。此次样品采集于2018年8—9月完成,共采集样品52份,每个样点设置3个平行样,均使用经润洗的1 L聚丙烯塑料瓶收集表层水,运输途中避光低温(4 ℃)保存样品,分析前样品保存于实验室(−20℃)冰箱。

-

水样采用固相萃取法进行前处理后用液相色谱串联质谱(Agilent 1290-6460)检测分析了常见的17种PFAAs,包括13种PFCAs(C4—C18)和4种PFSAs(C4—C10),质谱参数见表1所示。分析前所有样品冷冻保存于−20 ℃冰箱,因此待分析样品需要在室温(空调20 ℃)自然解冻并静置过夜,每个样品准确量取400mL上清液进行分析。样品前处理关键步骤如下[20]:每个分析样品添加5 ng PFAAs混合内标物,如表1所示;依次加入4 mL 0.1%氨水甲醇、4 mL甲醇和4 mL超纯水活化Oasis WAX cartridges柱子(Waters公司,美国);固相萃取(SPE)上清液;添加4 mL 25 mmol·L−1醋酸铵(pH = 4)洗涤固定PFAAs,冷冻干燥24 h,依次添加4 mL甲醇和0.1%氨水甲醇洗脱Oasis WAX小柱并将洗脱液转移至15 mL离心管;高纯氮浓缩洗脱液并定容至0.5 mL,用0.2 μm GHP针式过滤器(聚丙烯生物膜,Pall公司,美国)过滤并转移至进样瓶中待测。

色谱条件:液相色谱串联质谱所用色谱柱为Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 (2.1 mm×100 mm, 3.5 μm),前接0.3 μm在线过滤器(Agilent 1290)。控制柱温为40 ℃,进样量为5 μL。用2 mmol·L−1乙酸铵(A)和乙腈(B)作为流动相,流速控制在0.3 mL·min−1,初始体积比例设置为80% A 和20% B,保持0.5 min,经16 min比例变为10% A 和90% B,保持4 min post time 后,回到初始状态。质谱条件:离子源为电喷雾离子源负离子监测模式(ESI-),雾化温度为350 ℃,雾化器压力为40 psi,辅助气(N2)流量为9 L·min−1,毛细管电压为3500 V。

质量控制(QA/QC)如下:PFAAs自然标和内标纯度均 > 98%,购买自加拿大威灵顿公司 (Wellington Laboratories, Guelph, ON, Canada);醋酸铵纯度 > 98%, 购自西格玛公司(Sigma-Aldrich Co, St. Louis, MO, USA);甲醇、乙腈均为色谱级,购自赛默飞公司(Thermofisher, MA, USA);超纯水由美国 Millipore公司的A10系统生产,电导率 < 18 μS·cm−1。

样品采集和分析过程中避免使用任何聚四氟乙烯(PTFE)或氟聚合物材料;PFAAs的标准曲线的浓度梯度是0.01、0.05、0.1、0.5、1、5、10、50、100、500 ng·L−1,均加入5 ng PFAAs混合内标物;用3∶1的信噪比确定了检测限(Limit of detection, LOD),定量限(Limitation of quantitation, LOQ)确定为产生10∶1信噪比的分析峰值。17种PFAAs 的LOD和LOQ结果以及回收率列于表1,PFAAs标线的R2 > 0.99,回收率范围是70%—130%,符合质控要求。

-

(1)PFAAs的入海通量估算

采用简单水力模型估算PFAAs的入海通量,计算公式如下:

其中,fi是评价河流的入海通量,由于苕溪、灵江、萩芦溪和诏安东溪缺年径流量数据,未估算;C是各条河流采样点表层水体PFBA、PFPeA、PFHxA、PFHpA、PFOA、PFNA、PFBS、PFHxS、PFOS和∑PFAAs的检出浓度,单位为 ng·L−1;n是每条河流的样点数量;Qi是河流的年径流量,单位为m3·a−1;f是单位换算系数,f = 100;F是估算排放总量(单位为kg·a−1),分别对9条河流PFBA、PFPeA、PFHxA、PFHpA、PFOA、PFNA、PFBS、PFHxS、PFOS和∑PFAAs 的入海通量求和。

(2)PFAAs源解析

采用因子分析、相关性分析、主成分分析和典型PFAAs的浓度比值探究PFAAs的污染来源。因子分析解释各PFAAs的可能来源[21];相关性分析和主成分分析可以解释各河流PFAAs污染来源的相似性[22--23];PFOA/PFOS、PFHpA/PFOA、PFBA/PFOA和PFNA/PFOA的三维空间散点图中度浓度比值大小和各方向轴上散点的离散程一定程度上分别反映了工业污水排放系统、雨水冲刷与大气沉降、人畜代谢产物、全氟调聚醇(Fluorotelomeralcohols,FTOHs)及前体物降解对河流水体中PFAAs的污染来源的贡献[24]。

(3)PFAAs的生态风险

采用风险熵法分别评价了PFBA、PFPeA、PFHxA、PFOA、PFNA、PFDA、PFBS和PFOS对水生生物的生态风险,计算公式如下:

式中,RI(Risk index)是生态风险指数,Ci是每条河流的表层水体中PFBA、PFPeA、PFHxA、PFOA、PFNA、PFDA、PFBS和PFOS的浓度(均值,ng·L−1),EQSi(Environmental quality standard for ecology safety)是基于生物实验数推导出的风险评估阈值,PFBA、PFPeA、PFHxA、PFOA、PFNA、PFDA、PFBS和PFOS的评价阈值分别是1400、600、200、20、100000、11000、600、50 ng·L−1[4]。

(4)PFAAs的健康风险

采用GEA(German environment agency)开发的方法评价河流水体中8种PFAAs通过饮水摄入的综合潜在健康风险,计算公式如下:

其中,CI(Comprehensive health risk index)是评价每条河流8种PFAAs的综合健康风险指数;Ci是每条河流中PFOS、PFNA、PFBS、PFBA、PFOA、PFHxS、PFPeA和PFHxA的浓度(均值,ng·L−1);EQShi(Environmental quality standard for human health to drink-waters)是PFAAs的健康评估阈值。目前,德国饮用水规定的健康评估阈值为:PFOS 100 ng·L−1;PFNA 60 ng·L−1;PFBS 3000 ng·L−1和意大利饮用水规定的健康评估阈值为:PFBA 7000 ng·L−1;PFOA 100 ng·L−1;PFHxS 100 ng·L−1;PFPeA 3000 ng·L−1;PFHxA 6000 ng·L−1[17-18]。

1.1. 研究区域概况

1.2. 样品采集

1.3. 样品分析

1.4. 数据来源与统计方法

-

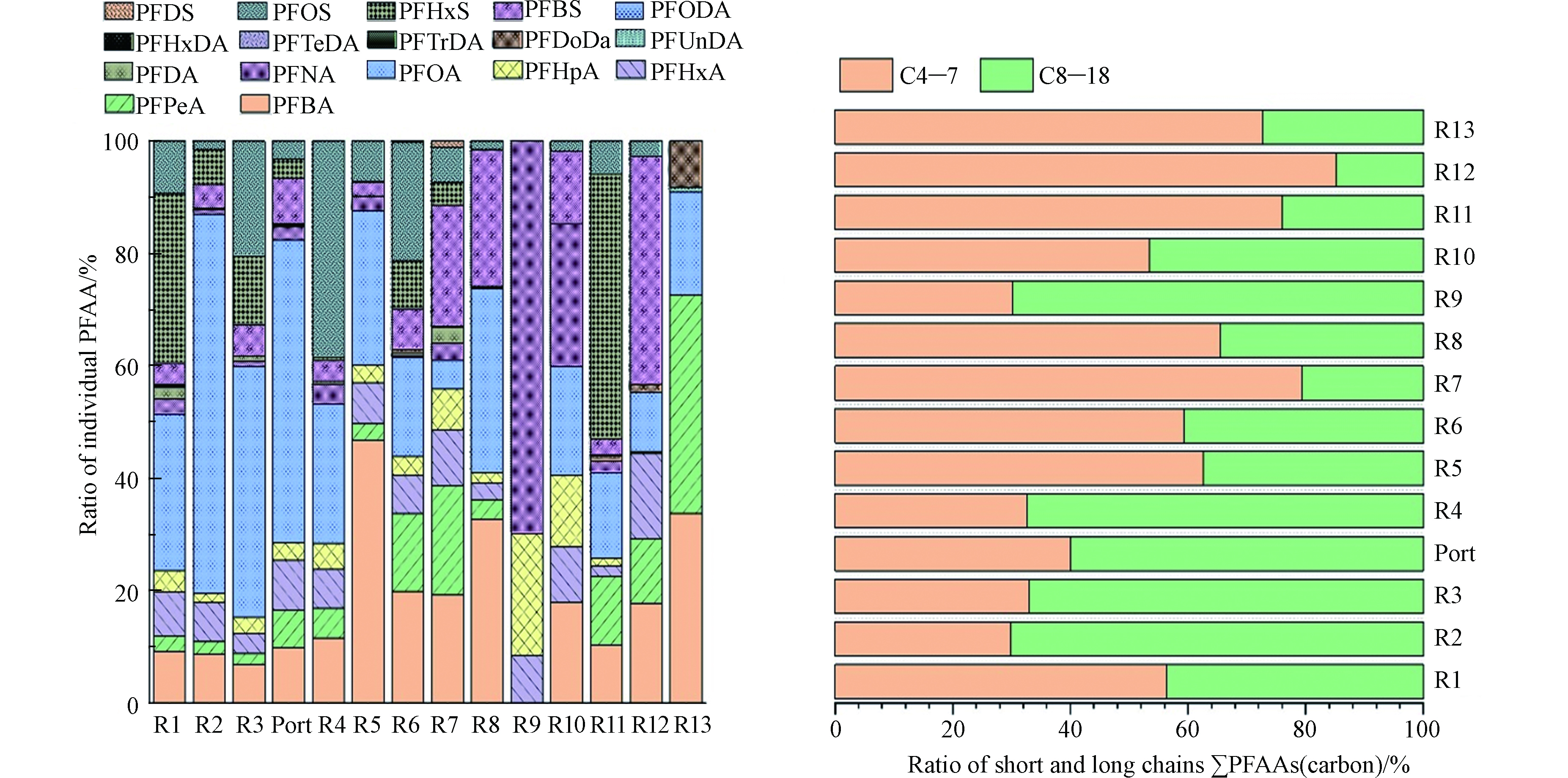

东南主要河流表层水中17种PFAAs的浓度赋存水平,如表2所示,∑17PFAAs浓度范围是0.90—231.52 ng·L−1,其平均浓度为46.82 ng·L−1,各PFAAs检出率范围是1.8%—92.3%。数据分析表明∑13PFCAs的浓度范围是0.87—195.15 ng·L−1,平均浓度为35.40 ng·L−1;∑4 PFSAs的浓度范围是nd—108.53 ng·L−1,平均浓度为11.41 ng·L−1;其中两种备受关注的PFAAs——PFOA(C8)和PFOS(C8)的浓度范围分别为nd—147.89 ng·L−1,nd—62.52 ng·L−1。浙江省和福建省∑PFAAs的高值点分别出现在钱塘江流域、闽江流域。由图2可见,PFAAs的组成赋存特征表现为由北向南短链(C4—7)PFAAs比重变大,长链PFAAs(C8—18)占的比重逐渐变小的趋势,短链比重高值点为九龙江,长链比重高值点为钱塘江。研究发现PFAAs生产、消费相对集中的钱塘江流域(杭州、湖州和嘉兴)河段表层水体中∑PFAAs最高检出浓度均低于我国北方小清河流域报道的水体浓度 ∑PFAAs 325280 ng·L−1[10]和大凌河流域报道的水体浓度∑PFAAs 9540 ng·L−1[25],但高于美洲、欧洲和北极水环境中的赋存浓度[26-28]。

造成表层水中PFAAs赋存差异的可能原因一是PFAAs排放受城市工业化程度影响,因为大部分河流自西向东流入海,河口区孕育的沿海港口城市的工业化程度均高于中国内陆城市,如东南主要河流的钱塘江、甬江和闽江以及北方河流海河、小清河、大凌河等流域均有工业布局,氟化工及相关行业的生产工艺和工艺废水的处理效率影响直接排放到水环境中的PFAAs的量[29-30];二是自然因素,雨水的冲刷和稀释作用影响PFAAs的迁移。东南主要河流中小河流众多,受季风气候、梅雨和台风影响,年均降雨量约1550 mm,瞬时降雨量大,泄洪快,可能将大气和地表赋存的PFAAs转移到河流、土壤有机质中[19],而北方河流汛期短,存在断流现象,河流径流量有较大差异从而影响PFAAs的赋存浓度。京杭运河(The Grand Canal)将环渤海区域与东南主要河流联通,然而张明等[31]发现∑PFAAs的高值点出现在江南运河的杭嘉湖平原,缺乏可靠证据说明跨流域的面源污染对东南主要河流的贡献大小。因此复杂的工业排放源和水文环境可能是造成表层水中PFAAs赋存在空间上存在差异的重要原因。

-

东南9条主要河流PFAAs的入海通量估值结果如表3所示,该流域∑PFAAs的排放总量是7.12 t·a−1,其中PFOA排放入海量是3.71 t·a−1、PFBA 1.32 t·a−1、PFOS 0.2 t·a−1,钱塘江的排放入海量是4.04 t·a−1,闽江的排放入海量是2.14 t·a−1。河流年径流量范围是18.57×109—300.53×109 m3·a−1,径流量由高到低排序为闽江>钱塘江>瓯江>九龙江>飞云江>晋江>鳌江>甬江>木兰溪。钱塘江排放贡献最大是PFOA(38.3%,与区域∑PFAAs排放总量的比值,下同),高于闽江(10.0%),闽江河段排放贡献最大的是短链PFAAs(>19.5%)。我国东南9条主要河流∑PFAAs的入海通量远小于Zhou等[34]报道的黄渤海区域河流的入海通量,其中钱塘江流域PFOA的入海通量小于北方小清河(3.6 t·a−1),∑PFAAs排放值接近[21]。各河流表层水中PFAAs的入海通量取决于各PFAA及∑PFAAs浓度值、河流的年径流量大小,各PFAA在水相中的赋存浓度受污染源、水文特征、各PFAA的性质和水/沉积物分配系数(Koc)的影响[18]。污染源尤其是工业源的排放强度是影响各PFAA在水相赋存浓度的主要因素。PFBA、PFBS和PFHxs在水相中赋存浓度比较高,一方面可能是它们被用作长链PFAAs的理想替代物导致,另一方面是因为与长链PFAAs相比,短链PFAAs更容易留在水相[18]。通过河流持续的陆源输入,将对沿海生态系统产生不利影响,甚至使海产品爱好者潜在较高的人体健康风险[35]。河流和海洋是陆源污染的最终主要纳污受体[36],估算河流表层水中PFAAs的入海通量,有助于人们了解PFAAs经河流输入对海洋的贡献,为研究PFAAs水环境容量和今后制定、执行削减计划提供数据支持。研究厘清9条河流PFAAs入海量并与典型流域进行比较,有助于附近居民了解PFAAs的环境排放行为,并为深入研究PFAAs的环境行为提供参考依据。

造成各流域入海通量存在差异的原因是多方面的,主要原因是工业排放。钱塘江上游存在PFOA排放点源[31],闽江上游可能存在PFBA、PFBS、PFOS排放点源[37],甬江附近有大型氟化工生产基地和众多乡镇企业,是潜在的工业排放源。因此这些河流的表层水中∑PFAAs浓度较高,但其入海通量不一定高。环渤海区小清河、大凌河流域附近也存在大型氟化工园区,可能是持续排放强度大于东南主要河流,使得水体中PFAAs赋存浓度较高[34]。然而与工业化较高的德国萨勒河流域、意大利亚高山湖泊流域和法国南部流域相比,东南主要河流表层水中∑PFAAs赋存浓度更高[28, 33, 38]。

-

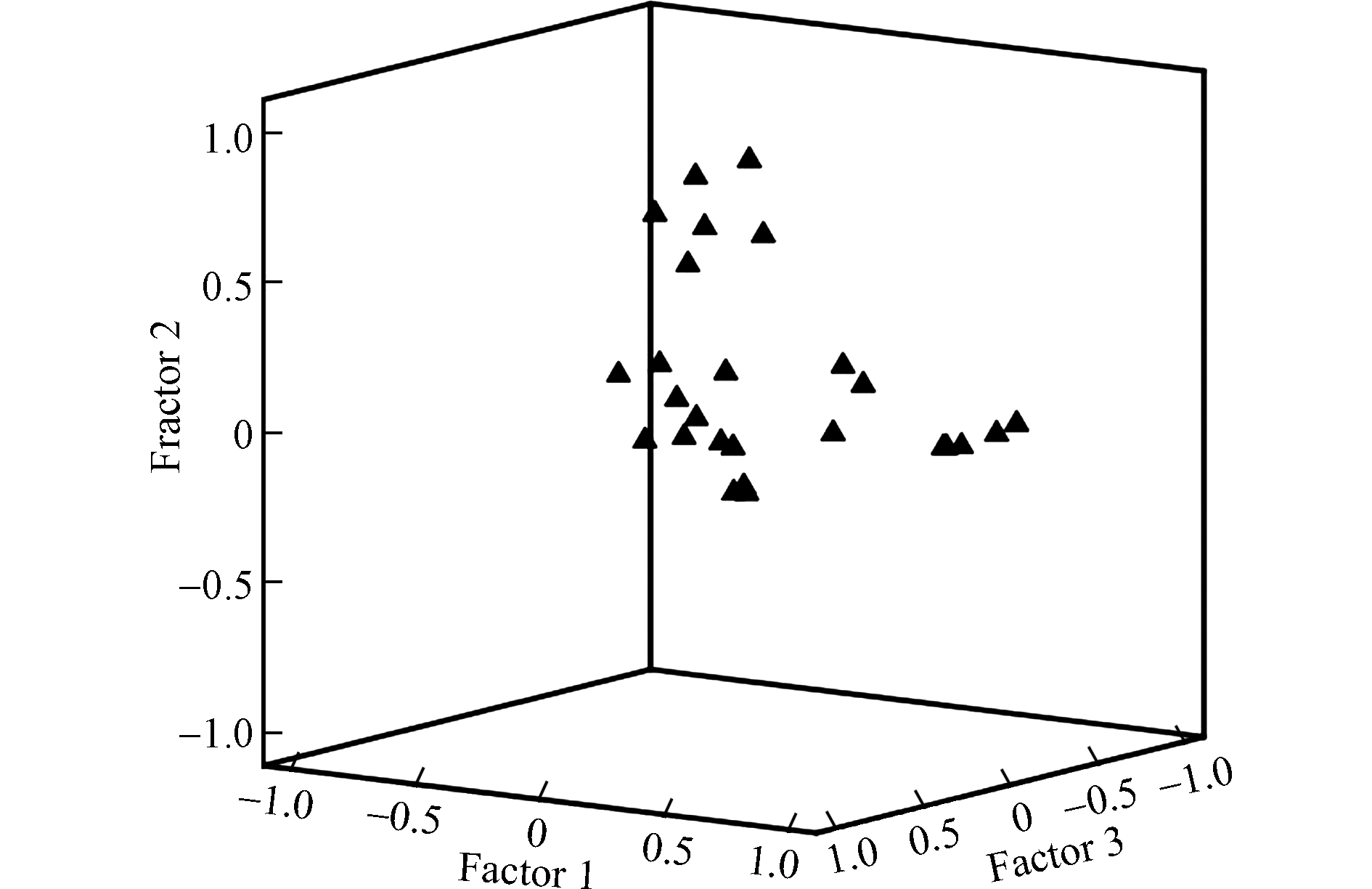

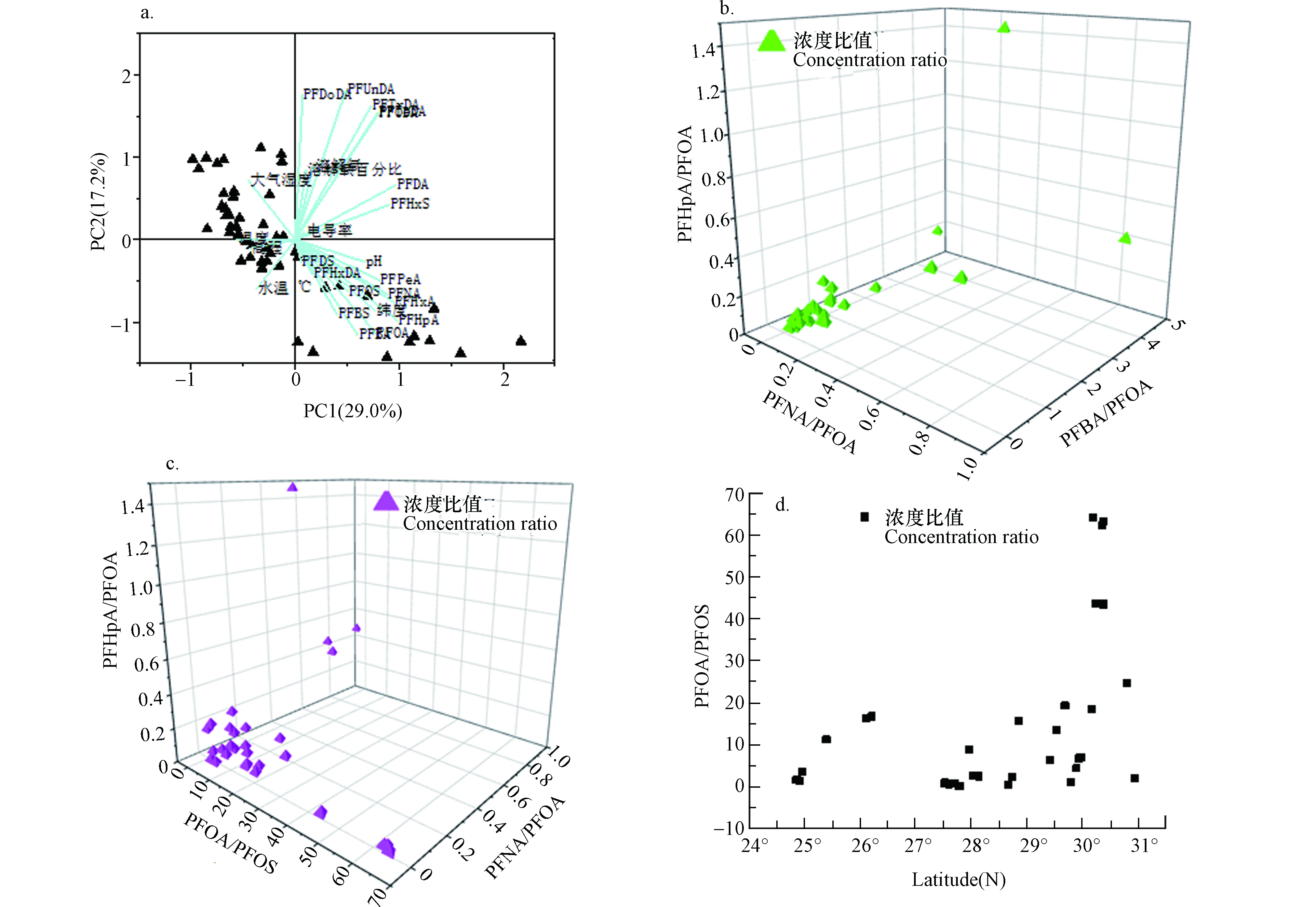

东南主要河流中PFAAs污染主要来源于工业源。工业排放的PFAAs有的是直接进入河流,有的通过大气干湿沉降或城市管网间接进入河流[11]。采用因子分析法即最大方差旋转提取主成分因子(Kaiser-Meyer-Olkin 值为0.615),如图3和表4所示,筛选出7个特征值 > 1的因子,可以解释水体中80.2%PFAAs的来源,符合主成分分析的要求。其中,因子1可以解释东南主要河流表层水体中29.0%的PFAAs来源,载荷较高的是PFODA、PFTrDA、PFUnDA和PFDoDA;因子2可以解释该流域表层水体中17.2%的PFAAs来源,载荷较高的是PFBA、PFBS、PFHxA和PFOA;因子3可以解释该流域表层水体中11.4%的PFAAs的来源,载荷较高的是PFNA和PFHpA。如图4(a),进一步应用主成分分析特征值较大的两个因子,在同一象限内的分值点越接近PFAAs污染来源越相似,即PC1可以解释钱塘江、闽江和甬江河段表层水中的PFAAs有相似的来源,PC2可以解释多数河流表层水中PFUnDA和PFDoDA来源于调聚法生产过程排放的FTOHs。PC1和PC2的累加贡献可以解释46.2%的变量,低于李法松等[40]分析的结果,说明两个研究区域PFAAs的环境排放和分配行为存在差异。

Spearman相关性分析结果表明表层水中PFOA分别与PFBA(P < 0.01)、PFPeA(P < 0.01)、PFHxA(P < 0.01)和PFHpA(P < 0.01)呈显著正相关,可能是它们的主要污染来源相同或是有类似的环境行为;PFUnDA和PFDoDA均与PFOA(P < 0.01)和PFNA(P < 0.01)呈显著负相关,与长链PFAAs的降解行为有关[15],调聚法生产的全氟化合物在紫外光和高温条件下可能分解为C8结构;PFOS与PFCAs(C4—C10, P < 0.01)呈显著正相关,可能是PFOS生产过程中产生的副产物。

比值法结果说明PFOA和PFBA是东南主要河流表层水中主要的PFAAs污染物,可能来源于工农业排放。从图4分析得出工业污水排放对钱塘江的贡献最为显著,大气干湿沉降对鳌江、瓯江河段的贡献较大。由于PFBA水溶性良好,不易降解,迁移能力强,进入人体能很快被代谢排出,水环境中赋存的PFBA可能来源于长链PFAAs的降解,常被解读为人畜代谢产物或生活污水来源[24]。如图4(b)所示,大部分散点在PFBA/PFOA轴方向上,比值范围是0.1—4.2,均值为0.8,表明人畜排泄物中携带PFAAs对东南主要河流水体污染有较大的贡献,可能流域内有规模较大的畜牧农场、家禽养殖场分布[37]。如图4(c)所示,大部分点偏向于PFOA/PFOS轴方向上,比值范围是0.4—64.3,均值为15.0,说明工业污水排放对PFAAs进入水环境的贡献非常大。

表层水中PFAAs的可能污染来源是人类活动源,如工业源,交通源、生活源、农业源和消防等,其中氟化工园区排放是重要的工业源[11]。图4(d)表明高纬度地区PFOA/PFOS的值较大,是因为钱塘江上游兰江、衢江以及杭嘉湖平原均有氟化工生产基地,沿岸布局的制革、造纸、纺织印染、电镀等行业均使用PFOA和PFOS及其替代品作除渍和防水处理剂。分析发现PFOA的浓度高于其他PFAAs,也高于研究区的其他流域,说明该流域内有较强的排放点源,与张明等[6, 31]研究结果一致。

-

应用风险熵法分别评价东南主要河流表层水中赋存浓度较高的8种PFAAs对水生生物的生态风险,本研究采用了较为严格的评价阈值[4],如表5所示,结果表明PFBA、PFPeA、PFHxA、PFNA、PFDA和PFBS的风险熵 < 1,说明目前表层水中PFAAs的赋存浓度对该流域水生生物不构成生态风险。但钱塘江、闽江等部分河段PFOA和PFOS的风险熵 > 1,说明部分河段潜在生态风险,可能对水生生物产生不利影响。

采用商值法评价了8种赋存浓度较高的PFAAs的居民健康风险,如表6所示,各河流表层水中∑8PFAAs的风险熵范围是0.05—1.428,表明大部分评价河流不构成 ∑8PFAAs的人体健康风险;诏安东溪的CI小于其他河流,表明潜在排放源(P10)对其影响不大,PFAAs污染较轻(∑17PFAAs浓度范围为 1.59—3.46 ng·L−1),可能存在面源污染;钱塘江流域的部分河段水体的CI > 1,表明表层水中∑8PFAAs潜在人体健康风险,河水需经过处理达标才能用作饮用水。甬江的CI值为0.837,苕溪的CI值为0.599,为确保拥有充足的饮用水水源和饮用水安全,CI值较高的河流值得给予关注。目前缺乏相关毒理数据,大多数评价采用EDI(Estimated daily intake)和商值法组合评价PFOS和PFOA的风险大小。Chimeddulam等[8, 41]根据中国人群暴露手册分别评价了PFOA和PFOS对我国台湾和上海地区不同年龄人群的潜在饮水健康风险,然而对其余PFAAs关注较少,该方法目前不能全面评价多种PFAAs共同作用下的潜在风险,留有研究空白。

大量研究证实PFAAs存在于各个区域的水环境中,在藻类、底栖微生物、无脊椎动物和鱼类中均检出了较高的赋存浓度(PFOS, 1900 ng·g−1湿重,均值,下同);PFAAs具有生物毒性,表现为蓄积与隔代传递、营养级放大、干扰代谢、影响发育与生殖等[42]。Zhang等[43]发现成年斑马鱼暴露于PFNA 10、 100、 1000 μg·L−1浓度下72 h有明显的剂量效应,雄性性腺体指数和雌性产卵量显著降低,可能影响其繁殖发育。Mazzoni等[28]在意大利典型工业化区域的5个亚高山湖泊水体中发现各PFAAs的检出浓度接近检出限,但从当地居民消费的湖泊鱼类中检出的PFOS浓度是欧盟规定值(9.6 ng·g−1)的0.1—1.7倍,表明鱼类组织对PFOS有较强的富集能力。Simmonet等[38]发现在法国南部的淡水食物网中食用鱼类体内PFAAs的赋存比无脊椎甲壳类动物高,主要污染物为PFOS和PFDS。Chen等[19]报道了中国华东地区自来水中∑PFAAs的范围在9.29—266.68 ng·L−1,主要污染物为PFOA和PFBA。水体中PFAAs的浓度较高时潜在生态风险和饮水、饮食摄入人体健康风险,因此加强对东南主要河流水源地的保护以及对水质持续关注有重要意义。

2.1. 表层水中PFAAs的赋存特征

2.2. 主要河流∑PFFAs的入海通量

2.3. 主要河流中PFAAs的源解析

2.4. 生态风险与健康风险评价

-

(1)东南主要河流表层水中∑PFAAs浓度范围是0.90—231.52 ng·L−1,平均浓度为46.82 ng·L−1,∑17PFAAs的入海通量约为7.12 t·a−1,表层水体中主要PFAAs污染物是PFOA和PFBA。

(2)PFAAs的排放源主要是工业污水排放,其中钱塘江流域污染较为严重。

(3)东南主要河流表层水中PFAAs的总体污染水平较低,但钱塘江、闽江、苕溪和甬江的部分河段对水生生物潜在生态风险。

(4)钱塘江流域部分河段潜在人体健康风险,后续工作将持续关注PFAAs风险熵较高河段的人体健康风险。

下载:

下载: