-

水资源短缺、水污染严重和水生态恶化等问题是制约我国经济社会可持续发展的主要“水”瓶颈[1]。在习近平生态文明思想和国家生态文明建设要求的指引下,我国水生态环境虽得到明显改善,但湖泊富营养化治理和蓝藻防控,河湖水生生物多样性的恢复以及自净功能的增强仍是当前的工作重点,水生态系统修复工作任重道远[2]。水生态系统修复是指在人工干预下重建水生态系统平衡,恢复生态系统的完整性和稳定性[3],通常借助一些生物能吸收水体中相关污染物的特性来达到水体净化效果。沉水植物恢复在湖泊富营养化治理中发挥着至关重要的作用[4],也是水生态修复技术中的研究热点,构建以沉水植物为主的水生植物群落是维持湖泊“草型清水态”的关键[5],我国的重要湖泊(如太湖、东湖、巢湖、西湖和滇池等)都在尝试进行大面积沉水植物群落的恢复与重建。

沉水植物生长的影响因素很多,包括光照、水深、营养盐、基质和水生生物等,其中,种植密度这一因素是不容忽视的,密度可通过影响沉水植物的生长空间及资源分配而对整个群落的结构产生影响。文献[6]研究表明,如果沉水植物初始种植密度较小,植株个体死亡风险增大,植物群落缺乏稳定性;如果初始密度较高,植株因空间、资源的竞争而受到抑制甚至死亡,此外,还会增加施工成本,造成资源浪费。由此可见,研究不同物种的初始种植密度是沉水植物群落构建的关键,对水生态修复工程具有重要意义。本研究以4种典型的沉水植物为研究对象,根据野外调查结果设置4种初始种植密度梯度,观察在富营养化水体中不同种植密度下4种沉水植物的生长状态及其对水体中化学需氧量(COD)、总氮(TN)和总磷(TP)的吸收情况,为水生态修复工作提供技术支撑。

-

试验选用的多年生沉水植物为矮型苦草、穗花狐尾藻、轮叶黑藻和金鱼藻,均购买于湖北咸宁市水生植物种植基地。挑选生长状态良好且性状一致的成熟植株,洗净后于自来水中驯养一周以使植物适应新环境,所选植株均处于快速生长期。根据之前调研工作成果,某地区夏季小微水体蓝藻水华暴发后形成氮为限制因子的水体,选用C6H12O6、KNO3、KH2PO4和(NH4)2SO4配置试验用水,供试水体的水质指标为cCOD=50 mg

/ L,cTN=2.0 mg/ L,cTP=2.0 mg/ L。 -

对驯养后的植物进行处理,矮型苦草保留其根部,去掉叶片顶部使植株叶片统一长15 cm,单株平均鲜重为3.1 g;穗花狐尾藻、金鱼藻和轮叶黑藻统一截取植株顶部20 cm,单株平均鲜重分别为1.13、1.93和0.8 g。试验中沉水植物密度梯度的设置参考不同富营养化状态下自然湖泊中植物密度,设置4个种植密度,每个密度设置3个重复,矮型苦草为0.9、1.8、2.7和3.6 g/L,穗花狐尾藻为0.4、0.7、1.0和1.3 g/L,轮叶黑藻为0.2、0.5、0.7和1.0 g/L,金鱼藻为0.6、1.2、1.8和2.4 g/L。

试验在自然条件下的阳光房中进行,保持自然通风。种植容器为内壁光滑的塑料水箱(85 cm×55 cm×82 cm),每个水箱铺设5 cm石英砂(不含杂质,颗粒1~2 mm,均匀程度98%)用于固定植物,加入配置的190 L供试水体使水深为40 cm,试验期间通过添加自来水对因蒸发或植物蒸腾消耗的水分进行补充,使水位保持不变。

本试验开始于2021年8月27日,周期为28 d,监测时间定为上午9时,水质监测的指标有COD、TN和TP。水体中的COD采用快速消解分光光度法;TN采用碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法;TP采用PhosVer3消解-抗坏血酸法测定。对水质的监测频次:植物种下的第2天测1次,每7天测1次。试验开始和结束时对各实验组的植物进行测定,每个水箱中随机采集5株植物,吸干水分后测定植株鲜重及株长。

-

数据采用Origin2018、Excel2016统计分析软件进行数据处理与统计分析,相关计算见式(1~3):

式中:c0为初始水体中污染物的浓度,mg/L;ci为水体中污染物的浓度,mg/L。

式中:w1为试验前植物干重,g;w2为试验后植物干重,g;t 为试验天数,d[7]。

式中:L1为试验前植物株长,cm;L2为试验后植物株长,cm;t为试验天数,d。

-

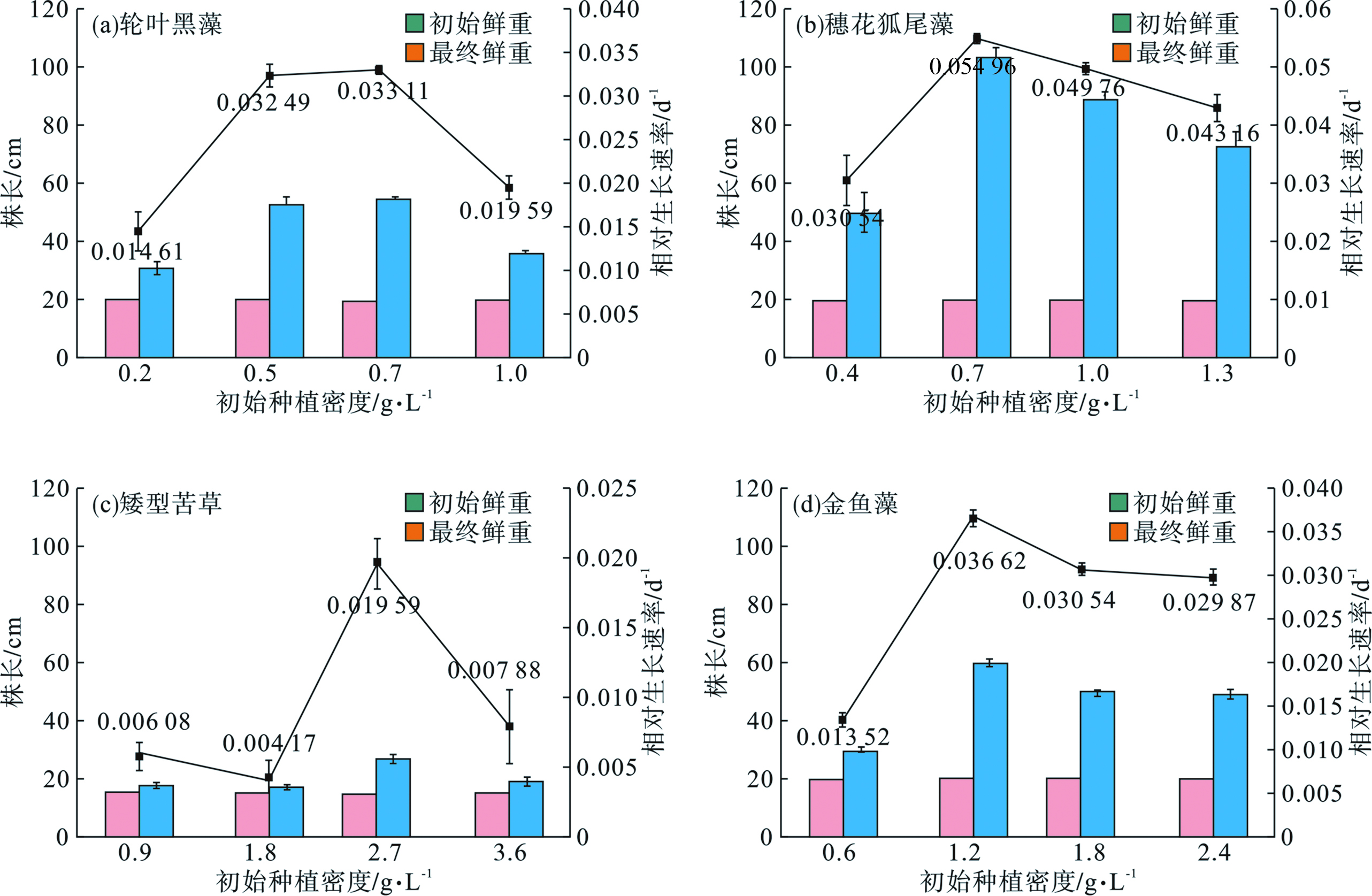

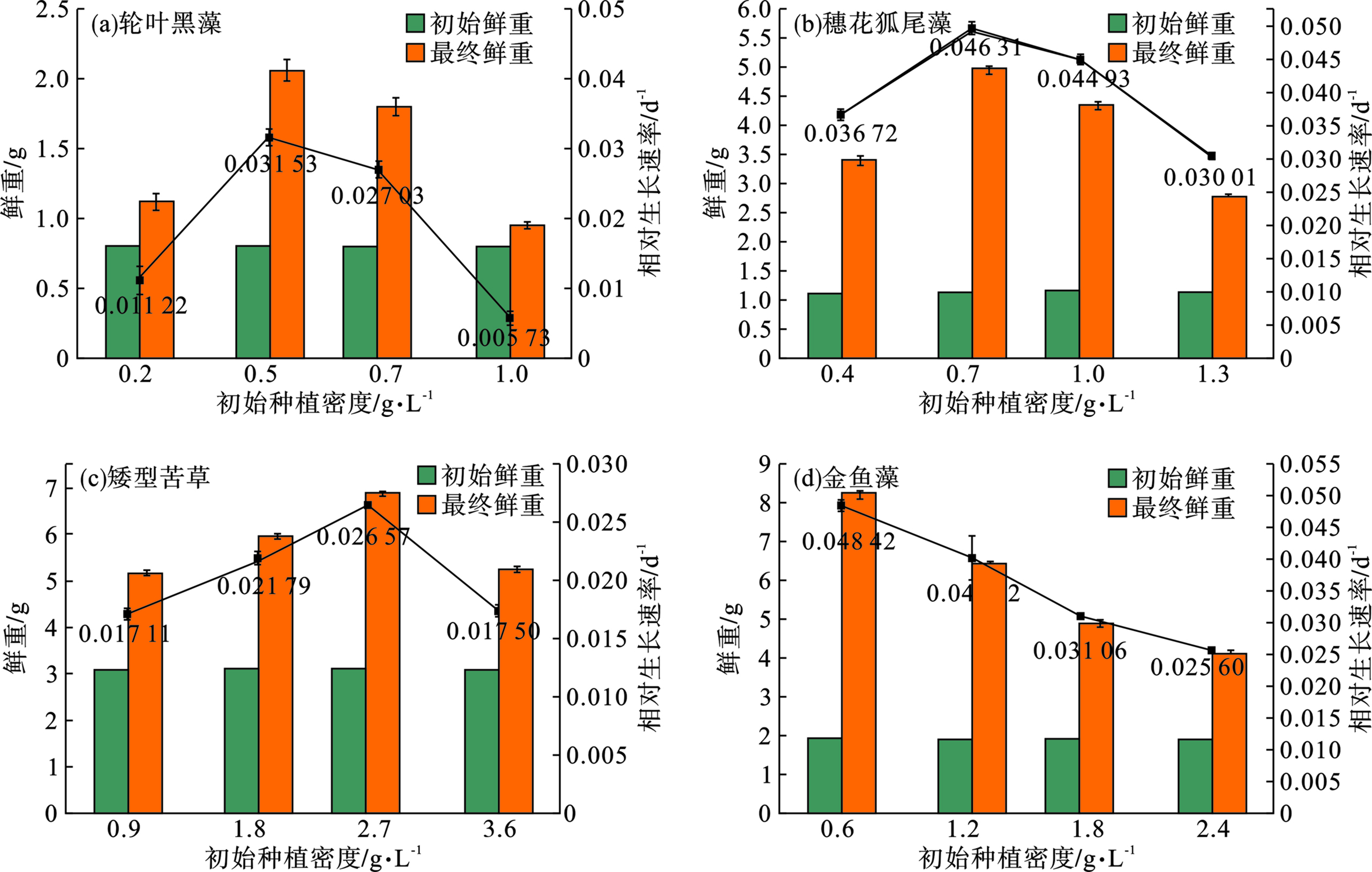

试验期间,在设定的密度梯度下,4种沉水植物生长状态均良好,各植株呈鲜绿色。试验初期,各植株有新叶萌发,表现为鲜重和株长的显著增加。轮叶黑藻、穗花狐尾藻和矮型苦草有不定根形成,且轮叶黑藻和矮型苦草分蘖迅速;金鱼藻分枝横向生长迅速,无不定根生成。试验后期,部分穗花狐尾藻和矮型苦草开花。整个试验周期中,植物株数没有变化。在单株水平上,4种沉水植物在不同初始种植密度下鲜重变化,见图1。

随着初始种植密度的增大,轮叶黑藻、穗花狐尾藻和矮型苦草的鲜重先增大后减小,而金鱼藻的鲜重持续减小。基于鲜重相对生长速率可得到沉水植物最大生产量的初始种植密度为:轮叶黑藻0.5 g/L,穗花狐尾藻0.7 g/L,矮型苦草2.7 g/L,金鱼藻0.6 g/L,对应的鲜重相对生长速率分别为:0.031 53、0.049 31、0.026 57和0.048 42 d−1,可见,穗花狐尾藻和金鱼藻的生长速度相对较快。

对不同初始种植密度下的沉水植物生长性状进行比较,见图2。

随着初始种植密度的增大,4种沉水植物的株长先增大后减小,最大株长增长速率对应的初始种植密度为:轮叶黑藻0.7 g/L,穗花狐尾藻0.7 g/L,矮型苦草2.7 g/L,金鱼藻1.2 g/L,对应的株长相对生长速率为:0.033 11、0.054 06、0.019 59和0.036 62 d−1。穗花狐尾藻的茎径生长速率明显高于其他3种植物,矮型苦草因其生物学特征,初始种植密度对其株长的影响不显著。

-

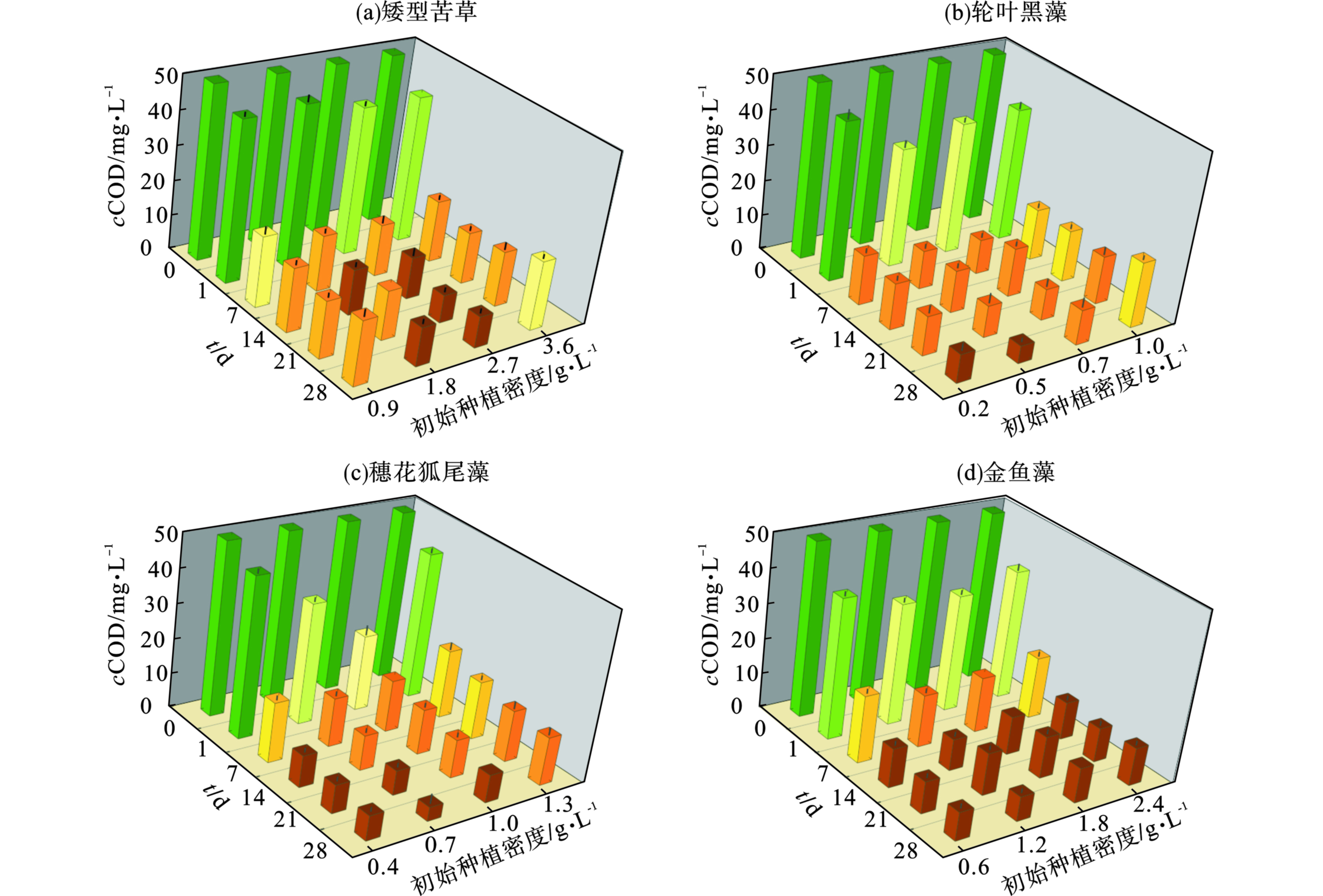

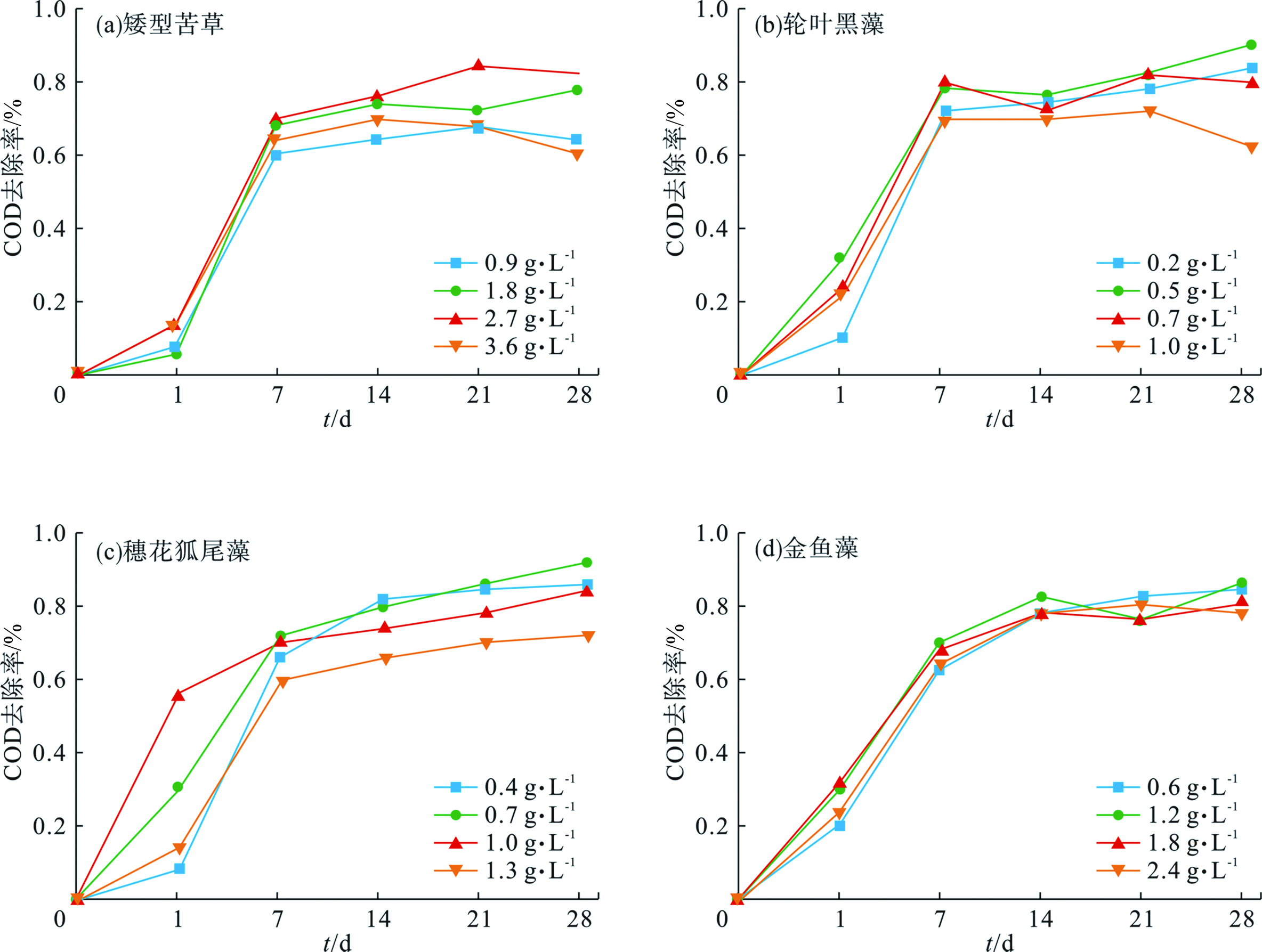

不同种植密度下矮型苦草、轮叶黑藻、穗花狐尾藻和金鱼藻体系水体COD浓度呈现出下降的趋势,见图3。

穗花狐尾藻和金鱼藻对COD的净化效果整体上较矮型苦草和轮叶黑藻对COD的净化效果好。试验前7 d,各体系水体中COD的浓度显著降低,而7 d后总体上趋于平缓。在试验前期,较高种植密度下的矮型苦草对COD的去除效果较好;21 d后,水体COD浓度有小幅度回升;试验结束时,初始种植密度分别为0.9、1.8、2.7和3.2 g/L的矮型苦草生长体系水体中COD浓度从50 mg/L分别下降为18、11、9和20 mg/L,去除率分别为64%、78%、82%和60%(图4a)。随着种植密度的增大,轮叶黑藻对COD的去除效果先增大后降低,初始种植密度分别为0.2、0.5、0.7和1.0 g/L的轮叶黑藻生长体系水体中COD浓度从50 mg/L分别下降到8、5、10和19 mg/L,去除率分别为84%、90%、80%和62%(图4b),试验后期,轮叶黑藻种植密度较大的水体COD出现小幅回升。穗花狐尾藻体系对水体中COD的去除效果随着种植密度的增大表现出先增大后降低的趋势。初始种植密度分别为0.4、0.7、1.0和1.3 g/L的穗花狐尾藻体系水体中COD浓度从50 mg/L分别下降为7、4、8和14 mg/L,去除率分别为86%、92%、84%和72%(图4c)。不同种植密度下的金鱼藻体系对水体COD的去除效果差异不显著,试验结束时,初始种植密度分别为0.6、1.2、1.8和2.4 g/L的金鱼藻体系水体中COD浓度从50 mg/L分别下降为8、7、10和11 mg/L,去除率分别为84%、86%、80%和78%(图4d)。

-

不同种植密度下矮型苦草、轮叶黑藻、穗花狐尾藻和金鱼藻体系对TN具有较好的去除效果,且种植密度对4种沉水植物体系净化水体TN的影响效果较显著,见图5。从总体上看,穗花狐尾藻体系对水体TN的去除效果优于其他3种沉水植物。试验第28 d,初始种植密度分别为0.9、1.8、2.7和3.6 g/L的矮型苦草生长体系水体中TN浓度从2.0 mg/L分别下降为0.2、0.6、0.4和0.2 mg/L,去除率分别为90%、70%、80%和90%(图6a)。初始种植密度为0.9和3.6 g/L的矮型苦草体系表现出较其他2个密度更强的吸收TN效果,由于在整个试验期间,矮型苦草种植密度最大和最小的处理组中伴随着附着藻的生长,说明密度过大和过小都不利于矮型苦草的生长,且有研究表明附着藻的生长需要吸收水体中的氮元素[8]。综上分析,矮型苦草的初始种植密度为2.7 g/L时对水体TN去除效果最优,去除率为80%。试验初期,初始种植密度较大的轮叶黑藻体系对TN的去除率相对较高,由于较大密度的轮叶黑藻更早进入衰亡阶段,试验后期水体TN浓度回升。第28 d,轮叶黑藻种植密度为0.5 g/L时,水体TN浓度从2.0降至0.2 mg/L,TN去除效果最佳,去除率为90%(图6b)。穗花狐尾藻在第28 d种植密度为0.7 g/L时,水体TN浓度从2.0降至0.1 mg/L,TN去除效果最佳,去除率高达95%(图6c),而金鱼藻在种植密度为1.2 g/L时对TN的去除效果最佳,水体TN浓度从2.0降至0.3 mg/L,去除率为85%(图6d)。

-

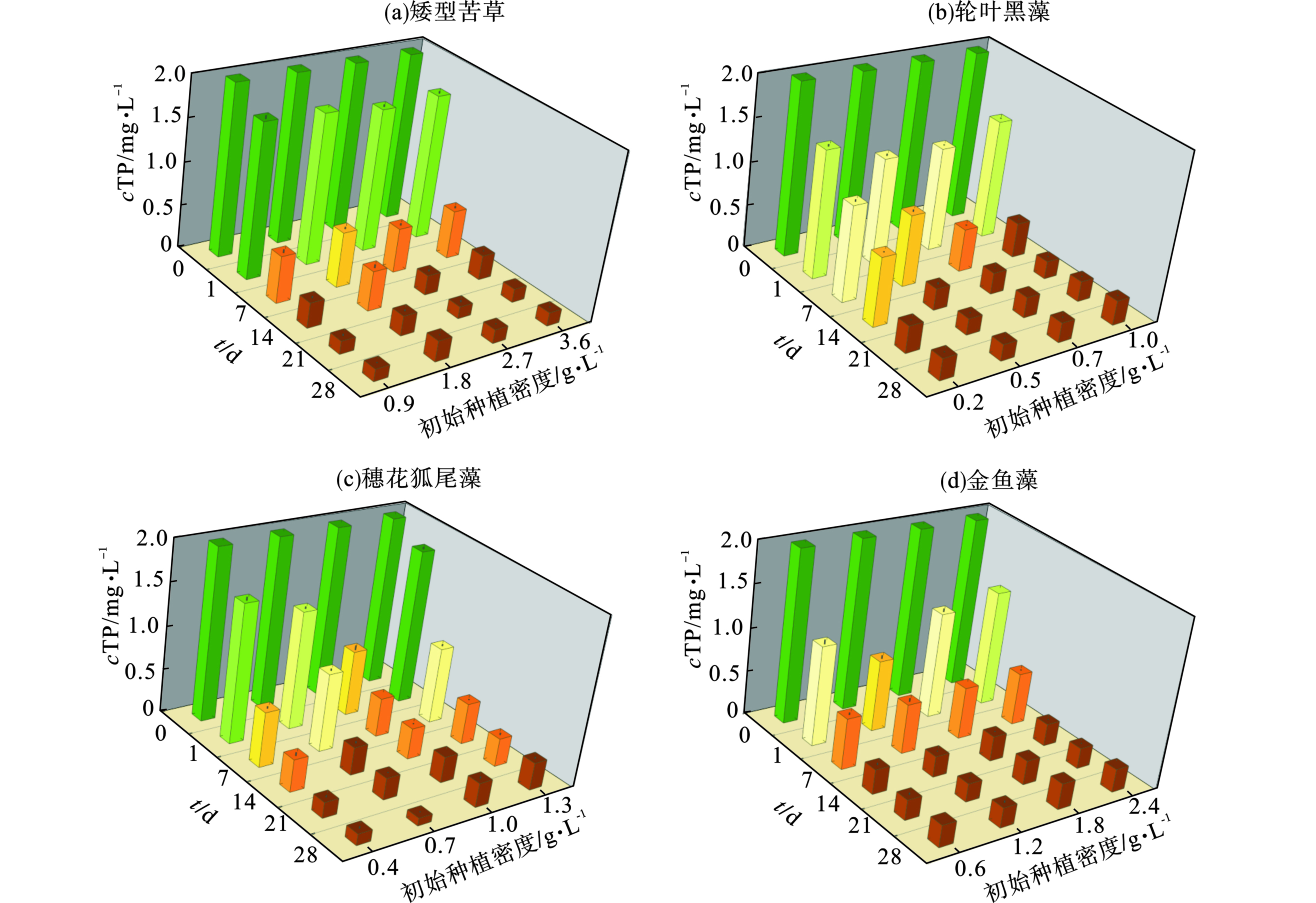

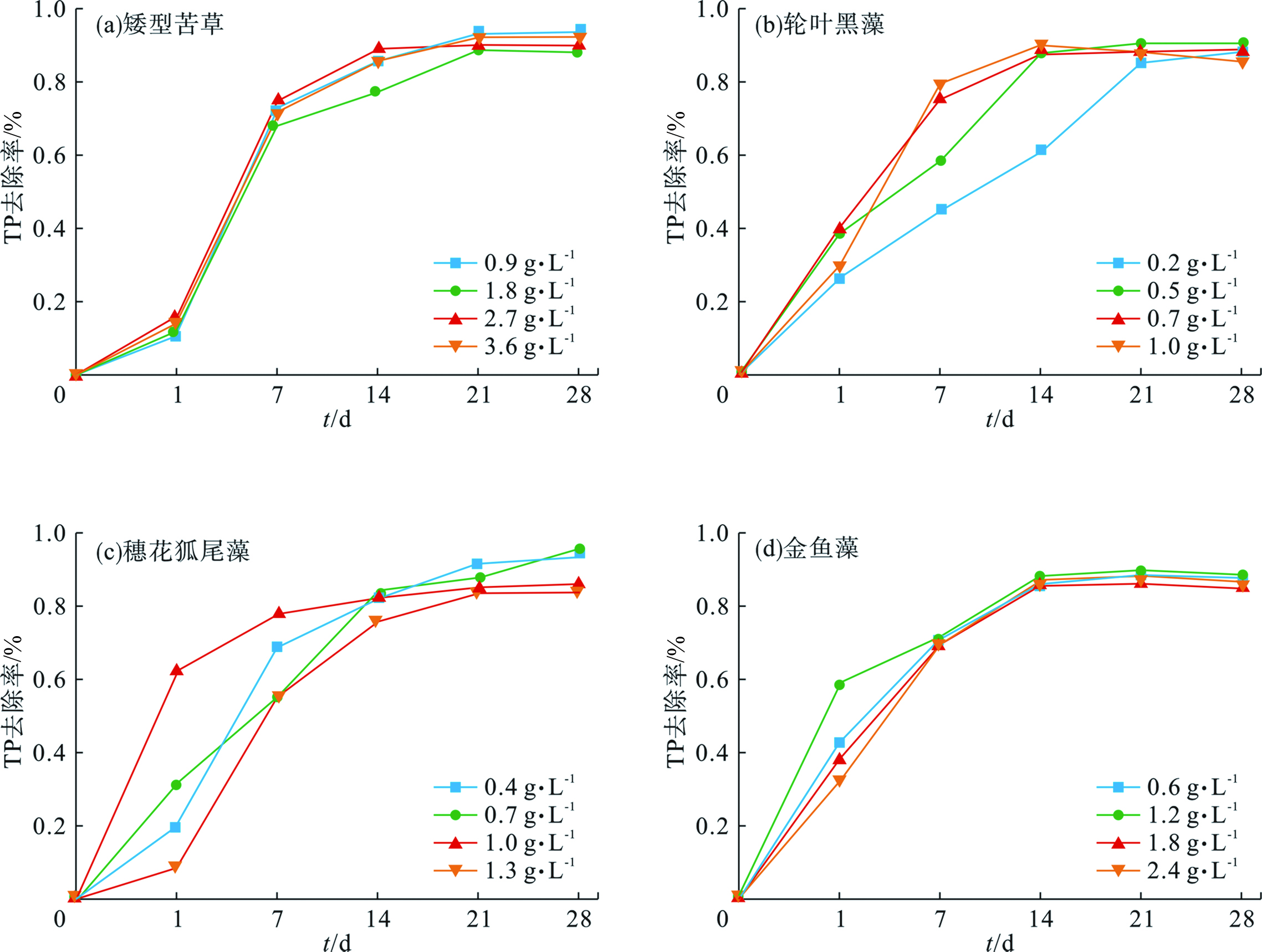

不同种植密度下矮型苦草、轮叶黑藻、穗花狐尾藻和金鱼藻体系均对水体中的TP具有较明显的削减作用,见图7。第28 d,4种沉水植物的所有试验组中,矮型苦草种植密度为2.7 g/L时,对水体中TP的削减效果最好,TP浓度从最初的2.0下降到0.16 mg/L,去除率为92%(图8a);轮叶黑藻体系水体中TP浓度最低为0.19 mg/L,对应的轮叶黑藻的种植密度为0.5 mg/L,TP的去除率为90.5%(图8b);穗花狐尾藻在第28 d种植密度为0.7 g/L时,水体TP浓度从2.0降至0.09 mg/L,TP去除效果最佳,去除率高达95.5%(图8c);种植密度对金鱼藻体系去除水体TP影响不显著,初始种植密度分别为0.6、1.2、1.8和2.4 g/L的金鱼藻生长体系水体中TP浓度从2.0分别下降到0.25、0.23、0.30和0.27 mg/L,去除率分别为87.5%、88.5%、85%和86.5%(图8d),金鱼藻种植密度为1.2 g/L时,水体中TP去除效率最佳。

-

初始种植密度对轮叶黑藻、穗花狐尾藻、矮型苦草和金鱼藻的生长状态均有一定程度的影响,随着初始种植密度的增大,各植株获得的光照随之减少,对生长空间和养分的竞争也随着密度的增加而更激烈[9]。4种沉水植物均存在产生最大生产力的最小初始种植密度,但因各沉水植物的形态学特征和生理特征的不同而对种植密度的响应不同。随着初始种植密度的增加,对4种植物会产生如下影响:穗花狐尾藻由于对光照的需求高于苦草和金鱼藻等[10],会表现为加剧其种内的光竞争;轮叶黑藻在生长到水面并沿水面横向生长后,在相同的空间条件下,其所能延伸的空间受到抑制,主要表现为空间资源的竞争抑制;矮型苦草因其植株矮型化,能够较好地适应弱光照条件的特征[11],其株长对初始种植密度的响应不显著,但其具有较强的分蘖能力,会表现为种内竞争;金鱼藻的针型叶片具有较强的生态空间利用能力和摄取养分能力[12],对其株长的影响不显著,但其有较强的产生分枝的能力,较大的密度会抑制其侧枝的生长。根据沉水植物的生长状态,各沉水植物最大生产力的初始种植密度为:轮叶黑藻0.5 g/L,穗花狐尾藻0.7 g/L,矮型苦草2.7 g/L,金鱼藻1.2 g/L。

-

轮叶黑藻、穗花狐尾藻、矮型苦草和金鱼藻在各种植密度下对水体中的COD、TN和TP均有明显的去除效果。轮叶黑藻种植密度为0.5 g/L时净水效果最好,COD、TN和TP的去除率分别为90%、90%和90.5%;穗花狐尾藻种植密度为0.7 g/L,COD、TN和TP的最高去除率分别为92%、95%和95.5%;矮型苦草的COD、TN和TP去除率最高是在种植密度为2.7 g/L,分别为82%、80%和90%;金鱼藻的最佳净水能力出现在初始种植密度为1.2 g/L时,COD、TN和TP的去除率分别为86%、85%和88.5%。试验中选用的4种沉水植物优于其他沉水植物对营养盐去除效果,如张帆等[13]研究篦齿眼子菜对水体氮、磷的去除效果,发现试验21 d,在氮、磷浓度分别为10.111和2.010 mg/L的配置水体中篦齿眼子菜对TN的去除率为63.03%,TP去除率为58.89%。在本试验中,前7 d出现水体变绿现象,初始种植密度越大,藻类数量越少且出现时间越晚;7 d后,各水箱水体清澈见底;试验后期,种植密度较小、植株生长状态较差的水箱和种植密度较大、植株出现叶片枯黄、衰落的试验水箱中出现孑孓甚至藻类。沉水植物可通过与藻类竞争光照和养分达到抑藻效果,沉水植物也可通过根部分泌化感物质抑制藻类生长。姜小玉等[14]研究发现,金鱼藻能显著抑制铜绿微囊藻的增殖。巨颖琳等[15]发现,眼子菜对抑制铜绿微囊藻的作用优于金鱼藻。

-

在富营养化水体的治理中,利用沉水植物净化水体是一种行之有效且成本较低的技术,然而初始种植密度会影响沉水植物对水体营养盐的去除效果。本试验就不同初始种植密度对4种典型的沉水植物水质净化效果的影响进行研究,结论如下。

(1)4种沉水植物轮叶黑藻、矮型苦草、穗花狐尾藻和金鱼藻对水体中的COD、TN和TP均有较好的净化效果。

(2)综合沉水植物的生长状态和净水效果,轮叶黑藻的最优种植密度为0.5 g/L,COD、TN和TP的去除率分别为90%、90%和90.5%;矮型苦草的最优种植密度为2.7 g/L,COD、TN和TP的去除率分别为82%、80%和90%;穗花狐尾藻的最优种植密度为0.7 g/L,COD、TN和TP的去除率分别为92%、95%和95.5%;金鱼藻的最优种植密度为1.2 g/L, COD、TN和TP的去除率分别为86%、85%和88.5%。

(3)对水体COD的净化效果:穗花狐尾藻>轮叶黑藻>金鱼藻>矮型苦草;对水体TN的净化效果:穗花狐尾藻>轮叶黑藻>金鱼藻>矮型苦草;对水体TP的净化效果:穗花狐尾藻>轮叶黑藻>矮型苦草>金鱼藻。

种植密度对4种沉水植物净化富营养化水体效果的影响

Effect of planting density on water purification efficiency of four submerged macrophytes

-

摘要: 沉水植物恢复是水生态修复中的关键措施,其初始种植密度能直接影响富营养化水体的治理效果。文章通过研究水生态修复中常用的4种典型沉水植物:轮叶黑藻、矮型苦草、穗花狐尾藻和金鱼藻在不同种植密度下的生长状态和对水体中有机物、氮和磷营养盐的去除效果,确定最优种植密度。结果表明:轮叶黑藻的最优种植密度为0.5 g/L,COD、TN和TP的去除率分别为90%、90%和90.5%;矮型苦草的最优种植密度为2.7 g/L,COD、TN和TP的去除率分别为82%、80%和90%;穗花狐尾藻的最优种植密度为0.7 g/L,COD、TN和TP的去除率分别为92%、95%和95.5%;金鱼藻的最优种植密度为1.2 g/L,COD、TN和TP的去除率分别为86%、85%和88.5%。Abstract: Submerged macrophytes restoration is a key measure in water ecological system, and its initial planting density can directly affect the treatment effect of eutrophic water bodies. By studying the growth status and the removal effect of four typical submerged plants (Hydrilla verticillata, Vallisneria natans, Myriophyllum spicatum and Ceratophyllum demersum) used in water ecological restoration with different planting densities, the optimal planting density was determined. The results showed that the optimal planting density of H. verticillata was 0.5 g/L, the removal rates of COD, TN and TP were 90%, 90% and 90.5%, respectively. For V. natans, the density was 2.7 g/L, the removal rates of COD, TN and TP were 82%, 80% and 90%, respectively. For M.spicatum, the density was 0.7 g/L,the removal rates of COD, TN and TP were 92%, 95% and 95.5%, respectively. For C. demersum, the density was 1.2 g/L,the removal rates of COD, TN and TP were 86%, 85% and 88.5%, respectively.

-

-

[1] 周欣, 秦绪明, 徐怒潮, 等. 酒泉市水生态环境问题及保护修复对策[J]. 环境保护科学, 2021, 47(2): 62 − 70. [2] 吉利娜, 刘泽娟. 北运河水生态环境保护和修复的实践历程[J]. 北京水务, 2021(3): 17 − 21. [3] 赵玲玲, 夏军, 杨芳, 等. 粤港澳大湾区水生态修复及展望[J]. 生态学报, 2021, 41(12): 5054 − 5065. [4] 陈林. 生态修复技术在水环境保护中的治理应用[J]. 资源节约与环保, 2020(7): 53. [5] 刘晓伟, 周道坤, 荣楠, 等. 浅水型湖泊自然保护区水生态环境改善对策研究—以湖北省网湖湿地自然保护区为例[C]//2020中国环境科学学会科学技术年会论文集(第二卷), 2020: 161-168. [6] 王永阳, 罗芳丽, 李红丽, 等. 初始密度对3种沉水植物生物量、节数和茎长的影响[J]. 湿地科学, 2014, 12(6): 740 − 746. [7] 张萌, 李雄清, 邹新, 等. 典型沉水植物修复富营养水体的最优种植密度[J]. 湖北农业科学, 2016, 55(20): 5218 − 5224. [8] 张强, 刘正文. 附着藻类对太湖水体中3种氮源的吸收作用[J]. 水生态学杂志, 2014, 35(1): 60 − 64. [9] MICHELAN T S, THOMAZ S M, BINI L M. Native macrophyte density and richness affect the invasiveness of a tropical Poaceae species[J]. PloS One, 2017, 8(3): e60004. [10] 王祎, 宋光丽, 杨万年, 等. 光周期对穗花狐尾藻生长、开花与种子形成的影响[J]. 水生生物学报, 2007(1): 107 − 111. [11] 张忠海, 杨桐, 文紫豪, 等. 在极度弱光和两种底质条件下苦草的生长和生理响应[J]. 水生生物学报, 2021, 45(3): 652 − 662. [12] 潘文斌, 黎道丰, 唐涛, 等. 水生植物叶片的分形特征研究[J]. 水生生物学报, 2004, 28(1): 23 − 28. [13] 张帆, 谢建治. 篦齿眼子菜对水体氮、磷去除效果的研究[J]. 河北农业大学学报, 2012, 35(4): 19 − 24. [14] 姜小玉, 杨佩昀, 王洁玉, 等. 大型溞和金鱼藻对三种微藻增殖的影响[J]. 淡水渔业, 2018, 48(4): 106 − 112. [15] 巨颖琳, 李小明. 南四湖3种沉水植物对铜绿微囊藻化感作用研究[J]. 山东大学学报(理学版), 2011, 46(3): 1 − 8. -

下载:

下载: