-

景观河流是水生态系统的重要组成部分,兼顾城市娱乐景观、栖息地生境保护、洪峰径流调蓄、水生生物保育等生态服务功能,对水生态平衡的调节具有至关重要的作用[1-3]。然而,伴随城镇化进程加快,人口富集效应、防洪抗涝需求增强、土地规划不合理等问题加剧水生态系统的恶化,尤以北方缺水地区景观河流水生态问题显著突出,如景观河流渠系化、季节性生态流量匮乏、区域性生物多样性锐减、河段富营养化风险激增以及景观滨水岸带同质化等问题[4-7]。自20世纪90年代,景观河流生态生境修复已引起世界多数国家的关注。1990年,日本提出并完善多维度自然河流建设方案;1998年,美国形成河溪廊道修复指南与借鉴方法;2000年,欧盟提出水框架指令,以流域概念探讨河流生态修复;2001年,澳大利亚以其西南部河流为例,完善河流生态修复理念与技术[8-12]。我国于2005年前后开展河流生态修复的理论探索,伴随生态理念的融入,北方景观河流生态化的治理方式逐步得到实践与运用,景观河流水生态系统渐进恢复[13-14]。

我国北方景观河流生态修复效果主要以水环境理化指标作为考核依据,而考虑人类活动与北方半干旱半湿润气候条件因素,水环境理化指标易因点源排放污染、瞬时降水条件以及水文节律波动引起较大波动[15-16]。浮游植物作为河流生态系统构成部分,对水生态生境变化具有较快且显著的响应,并对河流景观娱乐功能具有良好的指示效应,适宜作为景观河流生态修复前后的评价监测指标[17-18]。STEVENSON et al[19]提出以浮游植物作为河流生态系统水质和完整性指示物种;QUIBLIER et al[20]在塞内加尔河构建浮游植物与水质间定量响应关系;李国忱等[21]构建硅藻完整性指数,开展辽河上游水生态评价;方慷等[22]以大清河为例讨论浮游植物对城市河流水质评价的适用性;谭巧等[23]构建浮游植物生物完整性评价体系,探讨长江上游河流健康评价。然而,多数学者在运用浮游植物作为指示生物评价河流生态系统健康与水环境响应关系时,视河流为一整体,忽视河流水源结构组成差异与生境客观属性,采用统一化标准判定其河流生境优劣,不利于客观反映人工构筑的景观河流生态系统的生态修复效果。

本文选取房山区景观河流为研究对象,并基于2017~2018年春、夏、秋三季河流浮游植物及其生境的实地调研与监测结果进行分析。研究目标:①对房山区景观河流的浮游植物组成、结构及质量定性定量分析;②分析浮游植物生物多样性与水环境质量响应关系;③定性探讨不同水源结构、河流连通性条件下景观河流水环境富营养化程度状态及趋势。

全文HTML

-

房山区位于北京市西南部,地处华北平原与太行山交界地带,位于北纬39°30′~39°55′和东经115°25′~116°15′,总面积2 019 km2,是北京市重点生态保育区。房山区地处暖温带半干旱半湿润地区,四季分明,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥,多年平均降水量582 mm。房山区水系以大清河与永定河流域构成,其中大石河、小清河和拒马河为骨干河流,而境内永定河已全线干涸。2016年,房山区人均水资源量为266 m3/人,仅为全国人均水资源量的11.9%,水资源短缺风险突出。

房山区年内降水多集中于6~9月,常遇暴雨或特大暴雨。因2012年“7·21”特大暴雨事件,房山区平原区河流已逐步开展河道防洪加固,而引起主干河流水文节律放缓,在非汛期多数河流仅勉强维持河道基流,产生河流栖息地生境破碎化,水生生物多样性衰退趋势。如何平衡河流生态安全、生态景观与生物栖息地间的矛盾值得探讨与思考。

-

根据房山区景观河流所处的地理位置及其功能区划分,结合其河流生境特征、水文特征、滨岸绿地分布以及周边区域土地利用类型,共设置8个采样点,用A~H表示,见图1、表1。本研究于2017~2018年春、夏、秋三季,对所设8个采样点的浮游植物样品进行采集,并对相应水体理化指标进行监测。

-

浮游植物样品采集使用1 L的有机玻璃采水器,采集水样深度为表层水体以下5~10 cm,均采集平行样品,装入塑料瓶,并加入10 mL鲁哥试剂现场固定,恒温箱加冰保存至实验室。后在实验室中自然沉降24 h后,吸去上清液,并浓缩、定容后至50 mL的离心管中,将样品充分摇匀,吸取0.1 mL至计数框,进行浮游植物鉴定、计数。种类鉴定与分类方法参考胡鸿钧论作[24]与《中国常见淡水浮游藻类图谱》[25]。

水质样品在采样点处使用便携式多参数水质分析仪(HQ40d)现场测定水温(T)、pH与溶解氧(DO),使用塞氏透明度盘现场测量透明度(SD)。在实验室依据国家标准检测方法[26-29],测定总氮(TN,GB11894—89)、总磷(TP,GB11893—89)和氨氮(NH4+-N, HJ535—2009),过滤水样并提取滤膜中的叶绿素,测定叶绿素a(Chla, HJ 897—2017)。

-

依据检测的浮游植物生物量与生物密度推算物种丰度(S)、优势物种优势度(Y)、Shannon-Wiener指数(H)、Simpson多样性指数(Ds)、Margalef丰富度指数(dM)以及Pielou均匀度指数(J),对研究区的浮游植物分布进行评价[30-34]。其中部分指数对应水环境质量评价标准参见表2。

采用综合营养状态指数法对水体进行水质安全评价,其计算方法[35-38]见式(1)。

式(1)中,TLI(∑)为总氮(TN)、总磷(TP)、叶绿素a(Chl a)与透明度(SD)的营养状态指数总和;TLI(j)为第j种参数对应的营养状态指数;Wj为第j种参数对应的权重,其计算见式(2)。

式(2)中,Rij为第j种参数与基准参数(Chl a)的相关系数;M为对应Rij的数量总和。

综合营养状态指数法的营养状态分级评价标准见表3。

2.1. 样点设置

2.2. 采样及测试方法

2.3. 数据分析

-

基于2017~2018年调查,房山区景观河流浮游植物共7门57属109种,春季浮游植物6门41属62种,其中硅藻门占比36.9%,绿藻门占比36.9%;夏季浮游植物7门33属40种,其中硅藻门占比43.6%,绿藻门占比29.7%,蓝藻门12.7%;秋季浮游植物7门49属92种,其中绿藻门占比38.0%,硅藻门占比35.5%,蓝藻门占比11.5%。春、秋两季浮游植物属种类别较夏季相对丰富。不同季节各点位浮游植物组成情况见表4。

表4可知,以门类划分:A~C、E点为硅藻-绿藻型,D、G点为硅藻-隐藻型,F、H点为硅藻型。而金藻门浮游植物仅出现在E与G点,在房山区景观河流内较少分布。

各采样点浮游植物属类优势种分布情况见表5。

表5可知,硅藻门冠盘藻属是A~H点优势种唯一均有分布的浮游植物,具有全流域分布特征。除特定样点,硅藻门针杆藻属、直链藻属与小环藻属,绿藻门栅藻属以及隐藻门隐藻属与蓝隐藻属也在各区域较为明显分布,不考虑空间分布,A~E、G点和F、H点两组优势种分布具有对应相似性。

若考虑浮游植物种类优势种分布,A~C、E点优势种均为汉斯冠盘藻(Stephanodiscushantzschii);D点优势种存在一定波动,夏季为汉斯冠盘藻(Stephanodiscushantzschii),而春、秋季转为马索隐藻(Cryptomonasmarssonii)与具尾逗隐藻(Kommacaudata);F优势种为小形异极藻(Gomphonemaparvulum)点;H点优势种为脆杆藻(Fragilariasp);G点优势种为四尾栅藻(Scenedesmusquadricauda)、锥囊藻(Dinobryon)与马索隐藻(Cryptomonasmarssonii),究其原因,G点水源结构不稳定,再生水与自然径流相对占比存在较大波动,同时其河流水位受水利工程调控频繁,综合性因素导致其优势藻种波动显著。

-

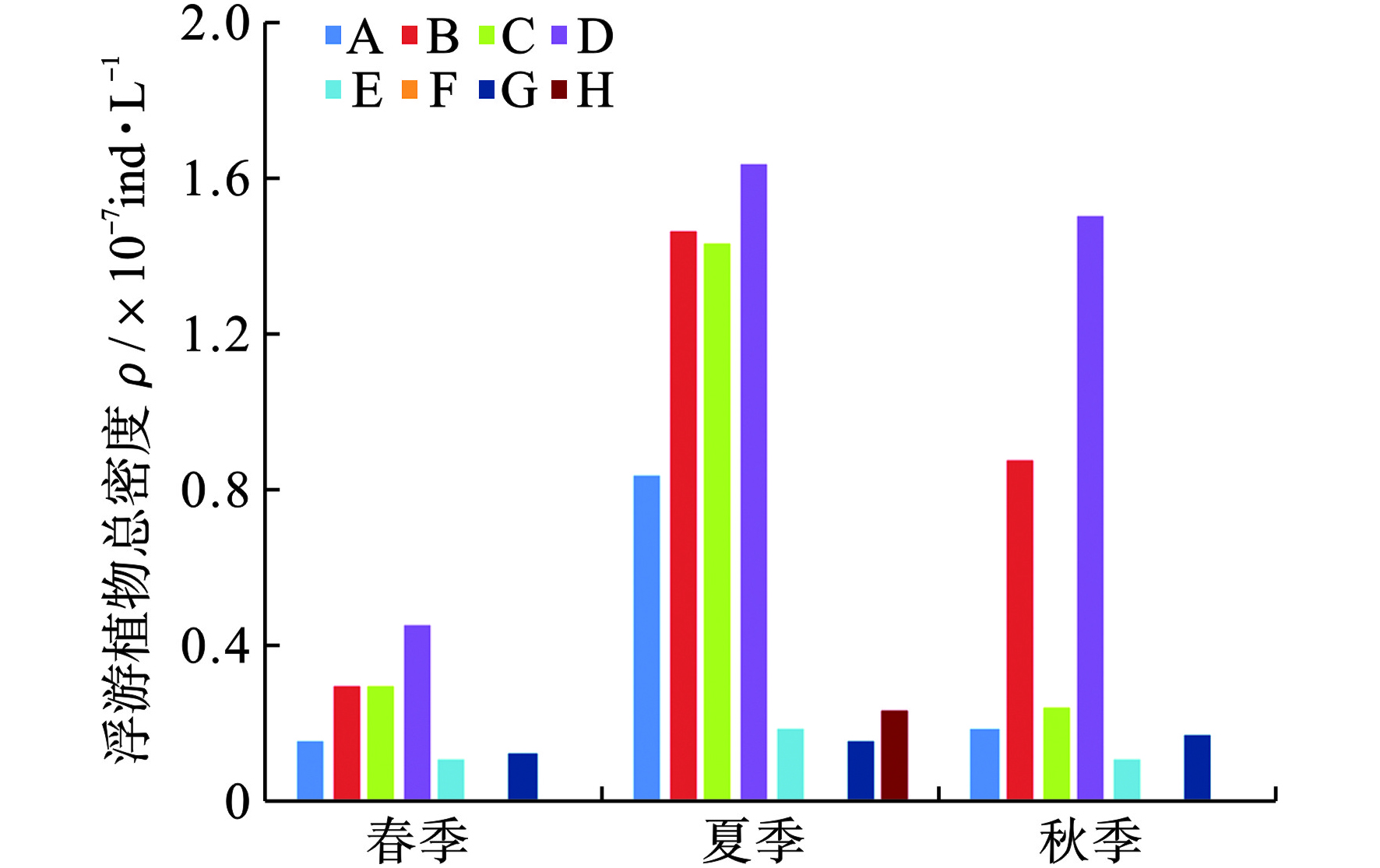

房山区景观河流浮游植物密度季节分布特征见图2。

图2可见,A~D点对应总密度高于E-H点,春季浮游植物密度低于夏、秋两季。其中,A与B点在春夏季波动显著,其波动幅度达400%,而其中A~D点对应浮游植物总密度为ρ夏>ρ秋>>ρ春,H点对应浮游植物总密度为ρ夏>>ρ秋≈ρ春,而E~G点对应浮游植物总密度在季节上无明显变化。

究其原因,A~D点对应景观河流段以再生水为水源,河段前后两端均存在坝体阻断,水体交换周期过长(>30 d),易于浮游植物滋生;E~F、H点对应景观河流段以自然径流/再生水补给,河流连通性保持良好,水体交换周期较短(<3 d),抑制浮游植物滋生;G点对应景观河流段为季节性河段,除夏季存在径流,其余时刻萎缩为小型河塘,浮游植物生存环境不稳定。

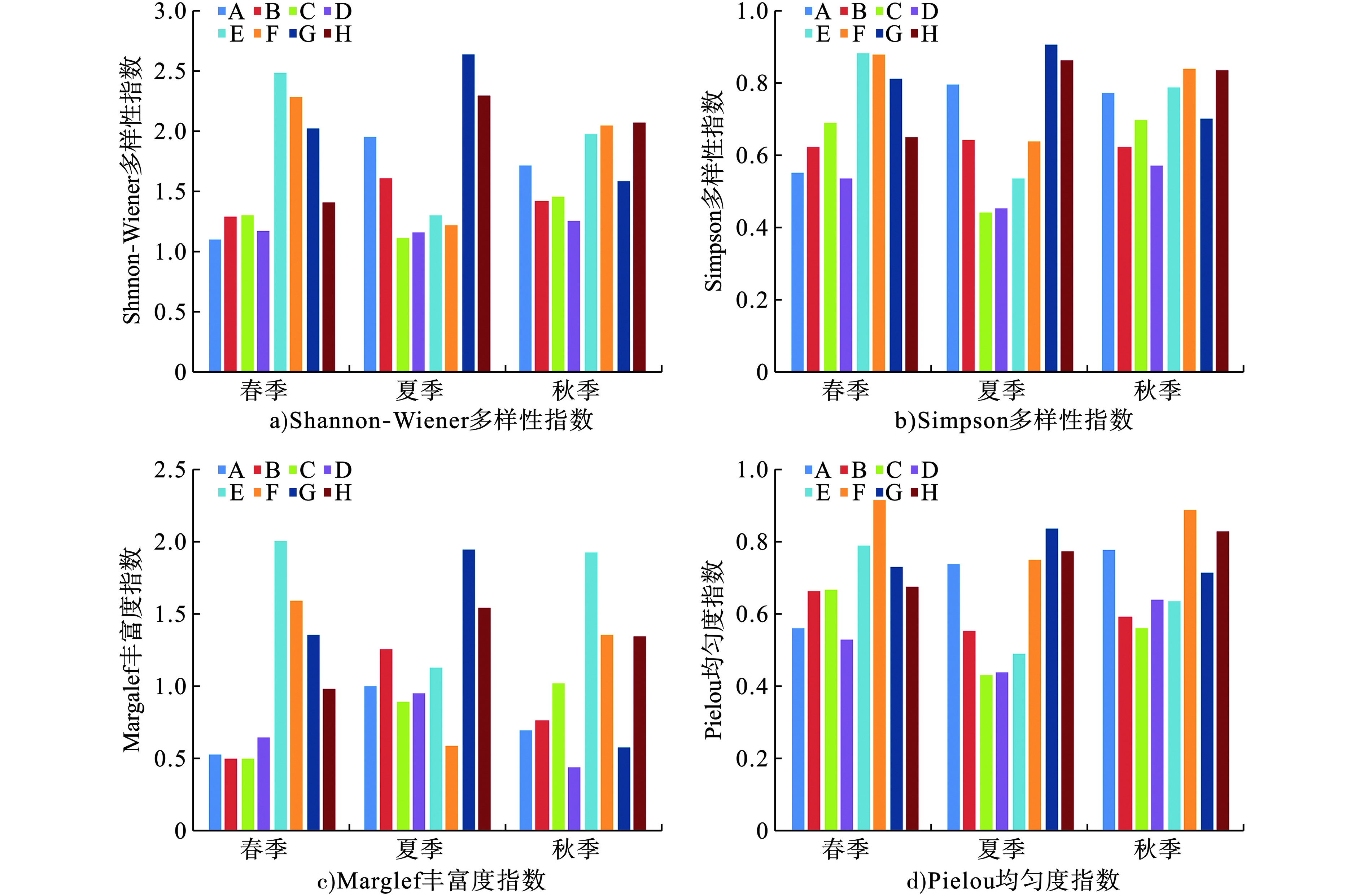

房山区景观河流浮游植物生物多样性指数评价结果,见图3。

图3可见,A~H点对应H值均处于1.0~3.0,整体处于中污染,其中A~D点在春、夏、秋季均为α-中污染,E-F点在春、夏季为β-中污染,而在秋季转为α-中污染,G点在春、秋季处于α-中污染,而夏季对应为β-中污染,H点在春季对应为α-中污染,而夏、秋季对应为β-中污染。

对应Margalef丰富度指数评价结果可知,A~H点对应dM值介于0.4~2.0,整体处于中至重污染,其中A~D及F~G点对应均出现1~3季度dM值<1.0,处于重污染,而E、H点对应dM值介于1.0~2.0,处于α-中污染。

对应Pielou均匀度指数评价结果可知,A~D点对应J值介于0.5~0.8,全季度处于轻污染,而E~H点对应J值均>0.5,F点春秋两季与H点春季对应J值>0.8,水环境质量处于清洁。同时,A~H点对应Simpson多样性指数与Pielou均匀度指数在季节性变化与空间分布差异较小。

以再生水为主要水源的A~D点对应河段,Pielou均匀度指数较Shannon-Wiener多样性指数与Margalef丰富度指数整体评价结果偏高,对应河段再生水难以达到一级A排放标准,水体TN、TP浓度远超地表水Ⅴ类标准,为浮游植物滋生提供充足养分;同时在北京市房山区,其夏季降水较春、秋季增加,降水对河段季节性水源结构优化起到正面效果,各项评价指标在夏季基本优于春、秋季。而以自然径流为补给源或季节性河段,降水对其水环境质量提升没有显著效果。

-

针对房山区景观河流水环境因子共选取7个理化指标,其季节性监测结果见表6。

其中,pH在A~H点季节性和区域性没有明显差异,水温与Chl a在夏季偏高,春、秋季相近,TN、NH4+-N与TP 在A~H点对应河段因水源结构差异,存在一定季节性和区域性差异,水深、SD因河段闸坝阻断,降水、再生水补给时段不同,在E、F与H点存在明显波动。

浮游植物与水环境因子的Pearson相关性分析,见表7。

表7可知,浮游植物总密度与Chla间存在正相关,其中B、D~E与G~H点呈现显著正相关。从不同门类来看,A点对应的裸藻门密度与pH、NH4+-N、TP均呈显著正相关,B点对应的硅藻门、裸藻门、隐藻门密度均与Chl a呈正相关,其中隐藻门密度还与pH呈显著正相关,C点的绿藻门密度与TN呈负相关,D点的蓝藻门密度与TN呈显著负相关性,而裸藻门密度与Chl a呈正相关,E点的硅藻门与TN呈负相关,绿藻门与水温呈正相关,F点的硅藻门与NH4+-N呈负相关,绿藻门、隐藻门分别与TP呈现显著的正、负相关,G点的硅藻门与pH、Chl a呈正相关,隐藻门也与Chl a呈正相关,H点的硅藻门、绿藻门及隐藻门均与Chl a呈现显著的正相关。

-

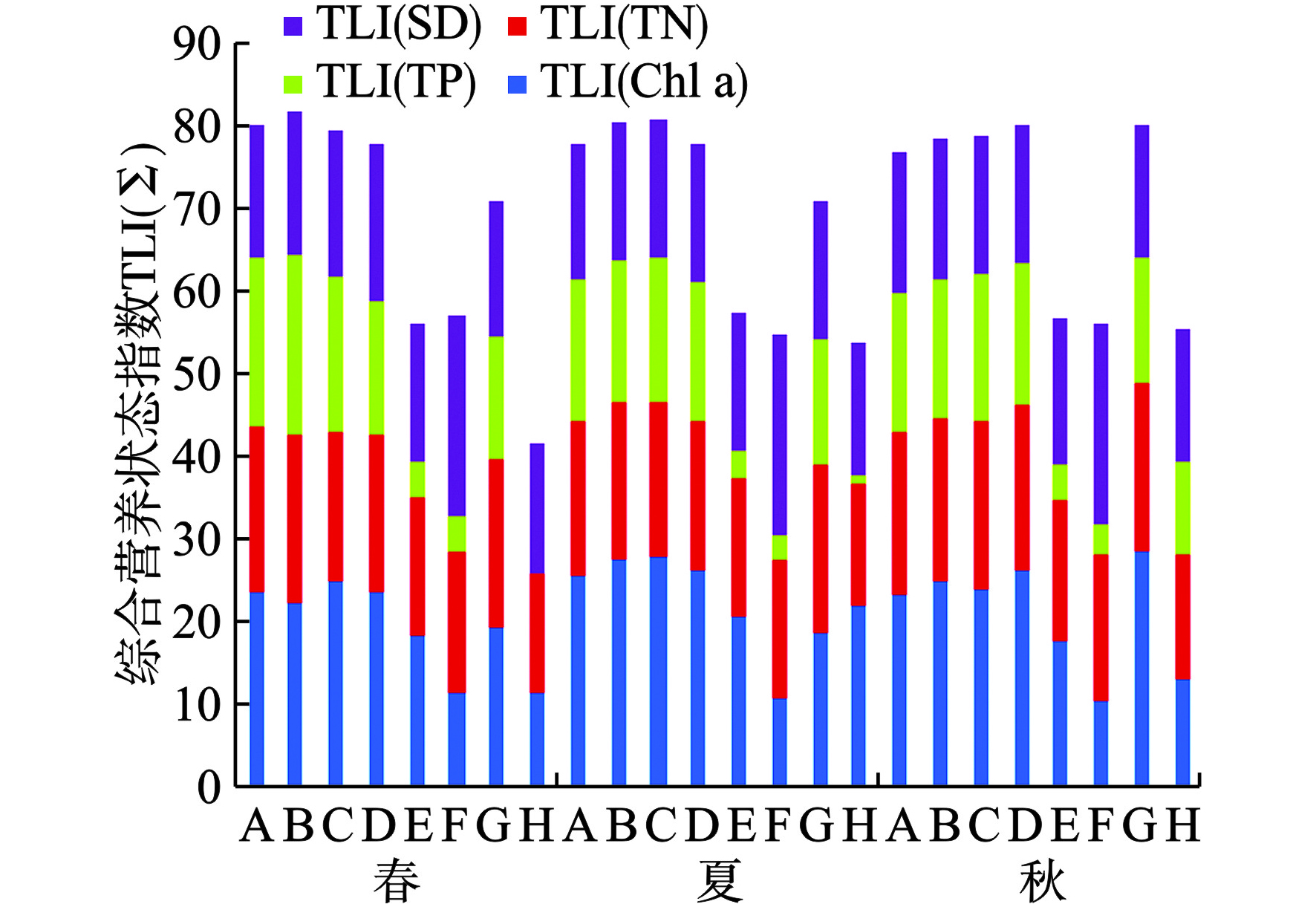

采用综合营养状态指数法,选取Chl a、TN、TP和SD 4个指标,分别对房山区景观河流8个点位春、夏、秋季的水环境富营养化程度进行评价,见图4、表8。

其中,A~D、G点对应河段的水环境富营养化状态季节无差异,且均处于重度富营养状态,究其原因:A~D与G点对应河段受闸坝管控作用,河段流速<0.1 m/s,部分河段低于0.05 m/s,对应水体交换周期>30 d,其河流属性趋向于小型湖库,同时,考虑再生水厂执行一级A排放标准,其河流点源TN、TP输出浓度过高,已超过河段自净能力,结合文献[39-42],若无人工湿地净化、水资源补给或河流廊道疏通等辅助管控措施,无法较好满足湖库富营养化指示性浮游植物(如A~D点出现的硅藻门汉斯冠盘藻、隐藻门马索隐藻)滋生所需的水动力条件,将导致Chl a浓度居高不下,其景观河流水环境富营养程度必将持续恶化。

E点对应河段水源结构虽然也以再生水为主,TN、TP点源排放浓度不低,但其河流连通性受闸坝管控影响较弱,季节性波动可以忽略,整体河段流速介于0.2~0.3 m/s,对应水体交换周期<3 d,不利于浮游植物附着于河岸或相对静止悬浮于水体,起到抑制Chl a浓度作用,相较A~D与G点同水源结构对应河段较优,其景观河流水环境处于轻度富营养状态;同时也受制于N、P营养元素的高强度输入,若无清洁水资源补给,其富营养化程度已难以优化。

F、H点对应河段水源结构以自然径流为主,两者水环境富营养化基本相同,整体处于轻度富营养,而H点在春季相对较优,处于中营养状态。究其原因:两者水体N、P营养元素本底值较低,河段流速分别介于0.5~0.7、1.0~1.5 m/s,对应水体交换周期<3 d,较高流速与较低营养元素沉降因素作用下,浮游植物整体难以生长;但考虑滨水村镇、邻水设施(景观旅游/休闲场所),部分乡村污水处理基础设施相对薄弱,存在季节性的生活污水等点源污染输入较多,致使水体难以稳定达到既定水质标准,浮游植物密度在夏秋两季出现异常波动,导致对应河段富营养化程度局部加重。因此,针对自然径流河段,在保持其良好河流连通性前提下,需要进一步严控点源营养物质输入,限制人类活动扰动,河流富营养化程度方能持续保持至中营养状态。

3.1. 浮游植物组成及结构

3.2. 浮游植物的生物多样性指数分析

3.3. 水环境因子对浮游植物结构组成的影响

3.4. 水环境富营养化程度评价

-

本文运用指示生物法,分析房山区大石河流域2017~2018年春、夏、秋三季浮游植物的组成、结构、生物多样性评价以及水环境质量响应关系,以此为城市景观河流的水生态管理提供一定的科学依据。

1)房山区景观河流浮游植物共计7门57属109种,以硅藻门、绿藻门的种类及密度占据优势地位,其中硅藻门的冠盘藻属是唯一的全流域分布优势种;同时A~E、G点和F与H点两组对应河段的浮游植物优势种分布具有对应相似性。

2)针对以再生水为水源河段,Pielou均匀度指数较Shannon-Wiener指数与Margalef丰富度指数评价结果较优,而以自然径流/降水补给为水源河段,其生物多样性指标评价结果相近;基于Pearson相关性分析,浮游植物总密度、硅藻门与裸藻门浮游植物和水环境因子Chl a呈现正相关,而TN、TP与NH4+-N相对各门类浮游植物相关性差异较大。

3)房山区景观河流水环境富营养化程度与水源结构、河流连通性相关,以再生水补给、河流连通性较差河段为重度富营养状态,以再生水补给、河流连通性较优河段为轻度富营养状态、以自然径流补给河段为中营养-轻度富营养状态,需进一步调配清洁水资源、加强人为管控,河流水生态系统将向好优化。

下载:

下载: