-

混凝作为给水处理的核心环节,在显著去除水中杂质的同时,不可避免地产生大量副产物——污泥。据统计,我国自来水厂每年约产生1 500~2 400 KT干污泥[1]。净水污泥主要由水、悬浮固体、有机物和铝或铁的金属氧化物组成[2],部分污泥还含有微生物和消毒副产物前驱物[3]。常见的污泥处理方式通常是填埋或排放至周边水域,虽然具有处理成本的优势,但会污染周围的土壤、水体[4]。而污泥回流工艺可以通过回用净水污泥来增加原水中颗粒物含量,加快絮凝进程,不仅能减少污泥排放量,还能节约混凝药剂[5],是目前解决污泥再利用问题的研究重点。

近年来,国内外学者对污泥回流控制进行了深入的研究。童祯恭等[6]发现,污泥回流比控制在2%时,出水的Al、Fe和Mn含量均无累积,回流比控制在4%时就能防止细菌和粪大肠菌群数过快增长。CHUN KANG等[7]通过响应面法得到最佳污泥回流运行条件,当污泥投加量为1 588 mg·L−1时,出水效果最好。实际影响混凝效果的是污泥回流后水体杂质,而原水水质波动会引起回流污泥性质的变化,以相同污泥回流量或回流比进行回流并不能达到相同的混凝效果。因此本研究尝试将污泥回流后的水体浊度作为运行控制指标,并对其进行优化。

此外,污泥回流强化混凝效能的影响因素也是研究的重点。ABHULASH等[8]研究发现在pH值为9、混凝剂剂量为4.2 mg·L−1时,污泥回流效果最好。DAYARATHEN等[9]研究发现,浊度去除率受温度影响很大,温度过低过高都不利于混凝反应的进行,2 ℃时浊度去除率为83%,20 ℃时升至90%,而40 ℃时又降至78%。除常见的环境因素外,污泥本身的性质也会对混凝效果产生影响,但目前少有针对这方面的研究。

本研究以混合水的浊度为控制指标,研究混合水浊度对混凝效果的影响,同时探究温度、污泥悬浮固体浓度、污泥指数对混凝效果及较优混合水浊度范围的影响,最后应用偏最小二乘法构建污泥回流比同混合水浊度、温度和污泥性质间的关系,以求在不同工况下预测污泥回流比变化趋势,提高混凝效率,为水厂污泥回流工艺运行提供数据参考。

-

本实验用水取自宁夏回族自治区银川市某给水处理厂。该厂原水主要来自水洞沟水库,是典型的低浊水,水质参数指标如表1所示。污泥取自该水厂斜管沉淀区。该水厂核心处理工艺为高密度澄清池,是通过回流沉淀区污泥来提高絮体密实度、增强水处理效果,减少混凝药剂投加量的典型水处理工艺[10]。

本实验采用的混凝剂为聚合氯化铝(PAC),氧化铝(Al2O3)质量分数为10.2 %,质量浓度为0.1 g·L−1,助凝剂为聚丙烯酰胺(PAM),质量浓度为0.02 g·L−1。实验中应用的PAC、PAM、高锰酸钾(KMnO4)、硫酸(H2SO4)、草酸钠(Na2C2O4)试剂均为分析纯。

1)污泥回流混凝实验:使用混凝搅拌仪(ZR4-6,深圳中润)进行实验,对原水进行预搅拌(200 r·min−1,30 s)处理,混匀水中杂质。加入混凝剂PAC后快速搅拌(200 r·min−1,1.5 min)促进药剂分散,加入PAM和收集的污泥,再慢速搅拌(40 r·min−1,15 min)促进絮体形成,最后静置40 min,取液面下1 cm处的样品,进行浊度和CODMn检测。

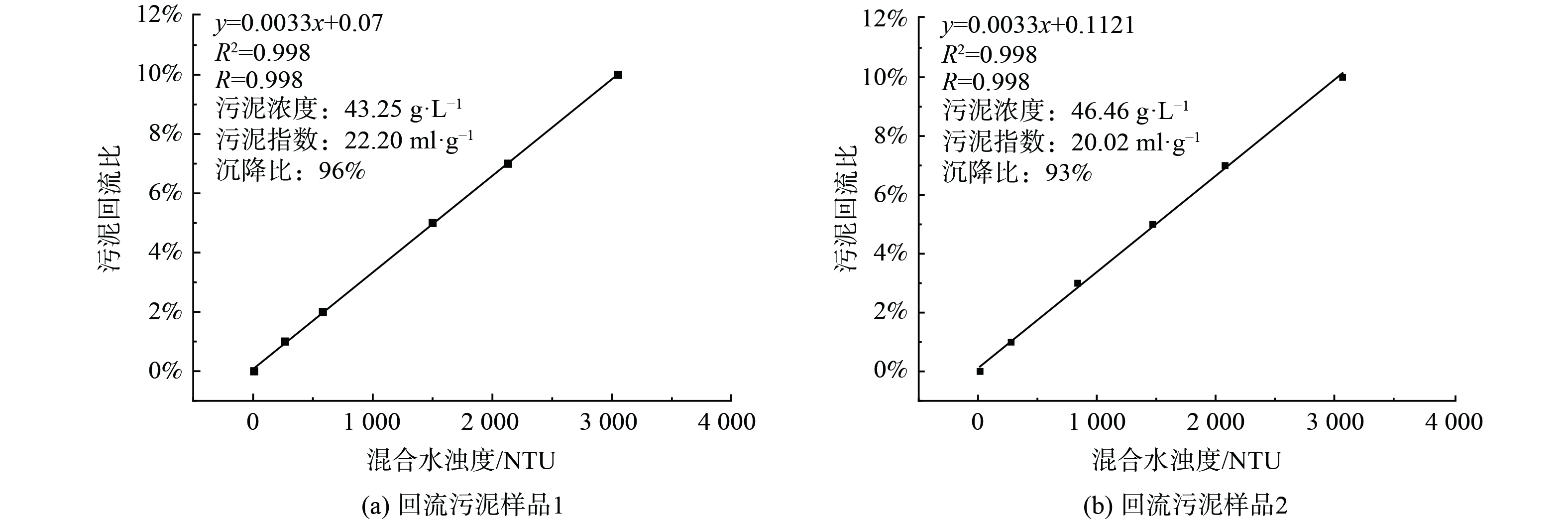

2)混合水浊度混凝实验:污泥回流至原水中会改变水体浊度,浊度的变化会影响混凝效果及混凝药剂投加量。水厂原水浊度在1.08~64 NTU左右,回流污泥后混合水浊度范围约为 500~2 500 NTU,因此以1、2、5、7、10%的比例将污泥加入至1 L原水的烧杯中,慢速搅拌(40 r·min−1,3 min)后取水样检测浊度,每组重复3次取均值进行线性拟合,得到拟合关系式,以500、1 000、1 500、2 000、2 500 NTU为自变量,推求该性质污泥的回流比,进行污泥回流获得对应混合水浊度,按照污泥回流混凝实验步骤进行实验。

3)温度影响实验:实验期间,原水水温为0~5 ℃,控制水浴锅(HWS~26型)温度分别为10、15、20 ℃对低温水进行升温,在恒温水浴条件下进行污泥回流实验,实验过程同上述步骤一致。

-

采用浊度仪(YZD-IB,银川宁加环保仪器制造有限公司)测定样品浊度。采用酸性高锰酸钾滴定法测定样品CODMn。污泥的沉降比(SV)、污泥悬浮固体浓度(MLSS)采用国家标准方法进行测定[11],污泥容积指数(SVI)采用经30 min沉淀后,1 g干污泥所占容积来表示,见式(1)。

-

收集斜管沉淀区的污泥进行污泥性质检测,得到3组不同污泥容积指数(SVI1为11~15 mL·g−1,SVI2为15~19 mL·g−1,SVI3为19~23 mL·g−1)的回流污泥,和3组不同污泥悬浮固体浓度(MLSS1为40~55 g·L−1,MLSS2为55~70 g·L−1,MLSS3为70~85 g·L−1)的回流污泥。收集6组污泥在相同混凝药剂投加量下(PAC:35 mg·L−1,PAM:0.1 mg·L−1)进行各项实验,通过拉依达(3

σ )准则对实验数据异常值进行识别与剔除,通过归一化处理消除不同量纲对拟合精准度的影响,见式(2)。式中:xi,norm表示消除量纲后的数值;xi表示实验数据;xi,min表示实验数据最小值;xi,max表示实验数据最大值。

-

偏最小二乘法是一种数据驱动的方法,主要通过对过程变量的观测来预测输出变量。偏最小二乘法(PLSR)适用于观测数据较少,变量较多且存在多重相关性时的回归建模[12]。PLSR集主成分分析和典型相关性分析为一体,可以通过提取、筛选成分得到对因变量影响最大的自变量,提供更深层次的信息[13]。本研究以回流比为因变量,通过实验探究污泥回流比的关键影响因素,将其作为自变量,采用PLSR法建立污泥回流比控制模型,通过拟合系数(R2)、均方根误差(RMSE)对模型进行评价。拟合系数R2表示因变量与自变量间总体关系,可以体现回归模型的解释能力,通常R2越接近1模型越精准,具体计算公式见式(3)。RMSE用于评价数据的变化程度,体现真实值与预测值的误差,通常RMSE越小说明模型描述的数据具有越好的精确度具体计算公式见式(4)。

式中:n为测试样本数目;yi为预测值;fi为实测值;

¯fi 为测试样本实测值的平均值。 -

为探究混合水浊度对混凝效果及药剂投加量的影响,考察了混合水浊度在500~2 500 NTU、PAC投加量为20~40 mg·L−1,PAM投加量为0.1 mg·L−1条件下,混凝出水浊度和CODMn的变化,结果如图1所示。

由图1(a)、图1(b)可以发现适当提高混合水浊度有利于混凝反应的进行。对比相同药剂投加量下的出水浊度和CODMn可以看出,当未进行污泥回流时,混凝药剂投加量小于30 mg·L−1,出水浊度值大于1.5 NTU,混凝药剂投加量大于35 mg·L−1,出水浊度也始终大于其它出水浊度,大于1.5 NTU。混合水浊度控制在500~1 000 NTU时,出水浊度始终低于其他混合水浊度的出水浊度,小于1.2 NTU。混凝药剂投加量增至40 mg·L−1时,出水浊度达到最低值0.86 NTU,出水CODMn也低于其他混合水浊度。研究结果同徐永鹏等[14]研究结果一致。可能是因为适量的混合水浊度可以增加水中悬浮物颗粒浓度,提高絮凝颗粒物浓度,增加颗粒间的碰撞几率,达到强化混凝的效果。当混合水浊度超过1 000 NTU时,随着混合水浊度持续提高,出水浊度和CODMn均随着混合水浊度的上升呈现增高趋势。可能是因为混合水浊度过大时,颗粒间剪切和摩擦作用力增大,絮体破碎可能性增加,聚合几率低于破碎几率,反而降低混凝效果[15]。

根据图1(a)、图1(b),对比不同混合水浊度控制下出水浊度接近1 NTU时的药剂投加量可以发现,混凝药剂需求量随混合水浊度的升高呈先降低后升高的趋势。未进行污泥回流时,浊度为1~20 NTU,需投加35 mg·L−1的PAC。当污泥进行回流后,混合水浊度升至500~1 000 NTU时,仅需投加30 mg·L−1的PAC。可能是因为污泥回流水体中含有未完全水解或未被利用的混凝剂,在混凝时再次发挥效用,降低混凝药剂的使用量[16]。混合水浊度增加到1 500~2 500 NTU时,PAC投加量增加到35 mg·L−1。可能是因为随着混合水浊度持续增加,水中悬浮的胶体也逐渐增加,混凝剂中的铝盐无法降低Zeta电位,悬浮物的凝聚效率降低,需要通过增加混凝药剂的投加量[17]来提升混凝效果。

-

为探究温度对混凝效果、适宜混合水浊度及药剂投加量的影响,参考原水温度变化范围,在0~20 ℃的条件下重复上述试验,结果如图2所示。

由图2(a)、图2 (b)可以看出,在相同混凝药剂投加量下,随着温度降低,混凝效果较优的混合水浊度范围逐渐缩减。且相同混合水浊度下,出水浊度、CODMn随着温度降低而升高。15~20 ℃时,混凝效果随着混合水浊度升高呈先升高后降低趋势。混合水浊度范围控制在500~1 500 NTU时混凝效果较好,出水浊度约为1 NTU,出水CODMn小于1.5 mg·L−1。10 ℃时,混凝效果随着混合水浊度升高呈缓慢降低趋势。混合水浊度范围控制在500~1 000 NTU时混凝效果较好,出水浊度约为1.1 NTU,出水CODMn小于1.8 mg·L−1。0~5 ℃时,混凝效果随着混合水浊度升高而变差。混合水浊度范围控制在500 NTU时混凝效果较好,此时出水浊度接近1.2 NTU,出水CODMn小于2 mg·L−1。低温 (0~10 ℃) 时,控制在较低的混合水浊度更有利于混凝反应的进行,原因可能是水温过低时胶体布朗运动减弱,高混合水浊度会导致水中的胶体无法被凝聚,不利于混凝反应的进行[18]。

图2(a)、图2 (b)也反映出,在相同混合水浊度下,随着温度的降低,对混凝药剂的需求量也逐渐增加。当控制混合水浊度为500~2 500 NTU,出水浊度接近1 NTU,出水CODMn接近1.0 mg·L−1时,温度为15~20 ℃,PAC需投加20~25 mg·L−1。温度为0~10 ℃时,出水CODMn无法达到1.0 mg·L−1。此时,控制混合水浊度为500~2 500 NTU,出水浊度接近1 NTU,出水CODMn接近1.5 mg·L-1时,10 ℃下,PAC需投加30~35 mg·L−1;温度为0~5 ℃,PAC需投加35~40 mg·L−1。产生此种现象原因可能是金属离子的水解反应需要热能,温度降低时,混凝剂的水解反应缓慢,扩散的速率降低,均不利于胶体粒子的碰撞运动,因此需要更多的药剂量来促进混凝反应进行[19]。且相同温度下,随着混合水浊度的升高,需求投加的混凝药剂量也逐渐增加,同DAYARATHEN等[9]研究结果一致。可能是因为水中悬浮的颗粒物增加,需要更多混凝药剂来提供反应活性位点。

-

污泥的沉降和絮凝性能直接影响污泥回流强化混凝的效能和处理效率,目前常用污泥容积指数(SVI)来衡量污泥的沉降性能。对比相同混合水浊度下SVI变化对混凝效果的影响,如图3(a)所示,随着污泥SVI增大,混凝后出水浊度呈现先降低后升高的趋势。SVI在11~17 mL·g−1时,出水浊度始终保持下降趋势,接近17 mL·g−1时达到最小值,小于0.9 NTU;SVI在17~23 mL·g−1时,出水浊度始终保持上升趋势,接近23 mL·g−1时达到最大值,大于1.1 NTU。在既定的3组污泥容积指数内,SVI在15~19 mL·g−1范围内,整体出水浊度较低,混凝效果最好,SVI在19~23 mL·g−1范围内,整体出水浊度较高,混凝效果差,SVI在11~15 mL·g−1范围内,混凝效果介于两者之间。可能是因为SVI较低时污泥颗粒细小,不利于吸附水中悬浮颗粒。随着SVI增加,污泥吸附性能持续提升,有利于混凝反应的进行[20]。SVI过大时,污泥的沉降性能降低,污泥下沉量减少,出水浊度提高。SVI对适宜混合水浊度的选择也存在影响。对比相同SVI范围内不同混合水浊度的出水效果,由图3(a)可知,SVI在11~19 mL·g−1时,混合水浊度控制在500 NTU出水效果最好,这是因为水体中颗粒基数较小,污泥吸附后残余颗粒数也小于其他浊度。SVI在19~23 mL·g−1时,混合水浊度提高到1 000~1 500 NTU,混凝出水效果最好。此时水中颗粒碰撞概率增加,絮体胶体尺寸增大,胶体沉降性能提升,混合水浊度持续提升反而会提高絮体破碎可能性,不利于混凝反应的进行[15]。

夏季春等[21]研究发现,污泥浓度是影响污泥回流强化混凝的另一关键因素。对比相同混合水浊度下MLSS变化对混凝出水效果的影响,如图3(b)所示,混合水浊度为500~2 000 NTU时,出水浊度随着MLSS的提高整体呈先降低后增高的变化趋势,混合水浊度为2 000 NTU时,出水浊度成波动性变化。但总体来看,MLSS控制在60 g·L−1以下时,出水浊度呈下降趋势,接近60 g·L−1时出水浊度达到最小值;MLSS超过60 g·L−1时,出水浊度呈上升趋势。MLSS在55~70 g·L−1时,整体出水效果最好。可能是MLSS较小时,回流污泥无法高效进行网捕卷扫;MLSS过高时,污泥沉降层泥位上升,不易沉降的絮体颗粒浮在水体中,促使出水浊度上升。研究结果同孟凡凡等[22]一致。图3(b)也显示了MLSS对适宜混合水浊度的影响。对比相同MLSS范围内不同混合水浊度对出水效果的影响可知,MLSS在40~60 g·L−1时混合水浊度控制在1 000~1 500 NTU出水效果最好,因为增加了水中颗粒密度,提高网捕卷扫效果,进而促进污泥絮体的的生长[23],提高混凝效果。MLSS提高到60~85 g·L−1时,混合水浊度降低到500 NTU出水效果最好,此时水中颗粒基数减小,有效降低了污泥沉降层的泥位和水中不易沉降的絮体颗粒,沉降水体浊度值降低。

-

实际工艺运行中通过污泥回流比来调整污泥回流量,而污泥回流比同混合水浊度具有较强的线性相关性,二者线性拟合程度较高,如图4所示,可以通过混合水浊度推求适宜的污泥回流比。并且由图4同上述研究可知,SVI、MLSS、污泥沉降比既会影响较优混合水浊度范围取值,又会影响污泥回流比同混合水浊度的关系,温度会影响较优混合水浊度范围取值。因此本研究以污泥回流比作为预测的自变量,期望以混合水浊度、温度、SVI、MLSS、污泥沉降比作为关键影响指标构建PLSR拟合模型。

基于PLSR法的建模原理,需要先确定主成分个数,以便在最大程度保留数据本质的前提下降低维数,为后期分析提供依据[24]。由PLSR拟合得到的主成分分析结果如表2所示,选择3个主成分建模就可以解释自变量80%的信息,继续增加主成分数时解释信息量变化不明显,说明选择3个主成分进行建模是合理的。

表3表示不同成分个数时,因变量对自变量的影响程度。由表3可知,选择3个主成分进行建模时,对污泥回流比影响因素排序为混合水浊度>温度>MLSS>SVI>污泥沉降比。说明混合水浊度才是影响回流比的关键因素,温度也决定了污泥回流比的控制范围,污泥沉降比较其他因素来讲,影响程度最低。

在确定主成分提取个数的条件下,对污泥回流比进行拟合,得到各自变量对因变量的标准回归系数,进而得到回归模型如式(5)所示。

-

应用拟合的PLSR模型对污泥回流比进行预测,污泥回流比的实测值与预测值关系图如图5所示。由图5可以看出,拟合散点基本上均匀地分布在回归线两侧,预测值与真实值吻合程度较好[25]。所得R2为0.778,相关系数为0.882,为高度相关[26]。表明拟合的污泥回流比模型拟合良好,实验误差小,有一定的预测效果,能够反映污泥回流比的变化范围。

图6反映了66组污泥回流比实测值与预测值的曲线情况。由图6可知,模型的RMSE值为1.28,但整体误差较低[27]。且预测值与实测值的变化趋势是比较一致的,可以通过预测值来推测实际值的变化,证明通过温度、混合水浊度和污泥性质来推断污泥回流比具有可行性,有望通过该模型对高密澄清池实际运行提供参考。

-

1) 适量的回流污泥有利于强化混凝效果,节约混凝药剂投加量。相较于未回流污泥的原水而言,当混合水浊度控制在500~1 000 NTU时,出水浊度最低 (<1.2 NTU) ,需求药剂投加量最少(PAC:30 mg·L−1),为较优混合水浊度区间。

2) 将温度控制在一定区间内,能够提高污泥回流的强化混凝效果。当温度为15~20 ℃时,混凝出水效果最好,出水浊度约为1 NTU,出水CODMn小于1.5 mg·L−1,混凝药剂需求量较低(PAC:20~25 mg·L−1),较优混合水浊度范围较广。当温度小于15 ℃时,出水效果变差,混凝药剂需求量增加,较优混合水浊度范围减小。

3) 出水浊度随着SVI、MLSS的增大,呈先降低后升高的趋势。当SVI为15~19 mL·g−1,混合水浊度控制在500 NTU时,混凝出水效果较好;当MLSS为55~70 g·L−1,混合水浊度控制在500~1 500 NTU时,混凝出水效果较好。

4) 通过采用偏最小二乘法,选择与污泥回流比相关性较强的影响指标,建立污泥回流比控制模型。结果表明,模型的R2为0.778,RMSE为1.28,模型拟合良好,可为实际工艺运行调节污泥回流比提供参考。

污泥回流调控影响因素探究与模型预测

Investigation and model prediction of factors influencing sludge reflux regulation

-

摘要: 为了解影响污泥回流强化混凝效能的影响因素,以水洞沟水库水为研究对象,通过混凝实验模拟不同工况对沉后水质、有机物去除的影响,同时应用偏最小二乘法建立污泥回流比控制模型。结果表明,相较于未回流污泥的原水而言,混合水浊度控制在500~1 000 NTU时,出水浊度最低约为1.2 NTU,CODMn小于1.5 mg·L−1,需要的药剂最少,为30 mg·L−1。混合水浊度继续升高,混凝效果变差。温度升高有利于混凝反应的进行。相对于0~15 ℃而言,15~20 ℃时,出水浊度更低,约为1 NTU。出水CODMn小于1.5 mg·L−1,需要的药剂量最低,为20~25 mg·L−1。此外,可调控的适宜混合水浊度范围较广。混凝效果随着SVI、MLSS的增大,呈现先降低后升高的趋势。当SVI为15~19 mL·g−1,混合水浊度控制在500 NTU时,混凝出水水质较好。当MLSS为55~70 g·L−1,混合水浊度控制在500~1 500 NTU时,混凝出水水质较好。根据以上结果建立的回流比控制模型拟合效果较好 (R2 =0.778,RMSE=1.28),模型能较好地预测回流比变化趋势。本研究结果可为实际污泥回流工艺运行提供参考。Abstract: To clarify the factors that influenced the effect of sludge reflux-enhanced coagulation, this study used the water of Shuidonggou Reservoir as the research. The effects of various working conditions on the post-sedimentation water quality and organic matter removal were simulated by coagulation experiments, while the partial least squares method was applied to establish a control model for the sludge reflux ratio. The experimental results suggested that when the turbidity of the mixed water is controlled between 500 and 1 000 NTU compared to the raw water without refluxed sludge, the turbidity of the effluent was about 1.2 NTU, the CODMn was less than 1.5 mg·L−1, while the minimum required coagulant was 30 mg·L·1. When the turbidity of the mixed water keeps rising, the coagulation effect becomes worse. Besides, the experiments also indicated that temperature rise was conducive to the coagulation reaction. Compared to 0~15 ℃, the lowest turbidity of the effluent was at 15~20 ℃, about 1 NTU. The effluent CODMn was less than 1.5 mg·L−1, and the minimum required coagulant was 20~25 mg·L−1. Furthermore, the turbidity range of suitable mixed water which can be adjusted was more wider. It was found that the coagulation effect showed a trend of decreasing first and then increasing with the increase of SVI and MLSS. When the SVI was between 15 and 19 mL·g−1, the mixed water turbidity was controlled in 500 NTU, the effluent quality was good after coagulation. When the MLSS was 55~70 g·L−1, the mixed water turbidity was controlled at 500~1 500 NTU, the effluent quality was good after coagulation. The reflux ratio control model established based on the above results fitted well (R2 =0.778, RMSE=1.28), and the model was able to predict the trend of reflux ratio better. The model can effectively predict the trend of reflux ratio changes. Therefore, the results of this study can provide useful reference data for the operation of the actual sludge reflux process.

-

混凝作为给水处理的核心环节,在显著去除水中杂质的同时,不可避免地产生大量副产物——污泥。据统计,我国自来水厂每年约产生1 500~2 400 KT干污泥[1]。净水污泥主要由水、悬浮固体、有机物和铝或铁的金属氧化物组成[2],部分污泥还含有微生物和消毒副产物前驱物[3]。常见的污泥处理方式通常是填埋或排放至周边水域,虽然具有处理成本的优势,但会污染周围的土壤、水体[4]。而污泥回流工艺可以通过回用净水污泥来增加原水中颗粒物含量,加快絮凝进程,不仅能减少污泥排放量,还能节约混凝药剂[5],是目前解决污泥再利用问题的研究重点。

近年来,国内外学者对污泥回流控制进行了深入的研究。童祯恭等[6]发现,污泥回流比控制在2%时,出水的Al、Fe和Mn含量均无累积,回流比控制在4%时就能防止细菌和粪大肠菌群数过快增长。CHUN KANG等[7]通过响应面法得到最佳污泥回流运行条件,当污泥投加量为1 588 mg·L−1时,出水效果最好。实际影响混凝效果的是污泥回流后水体杂质,而原水水质波动会引起回流污泥性质的变化,以相同污泥回流量或回流比进行回流并不能达到相同的混凝效果。因此本研究尝试将污泥回流后的水体浊度作为运行控制指标,并对其进行优化。

此外,污泥回流强化混凝效能的影响因素也是研究的重点。ABHULASH等[8]研究发现在pH值为9、混凝剂剂量为4.2 mg·L−1时,污泥回流效果最好。DAYARATHEN等[9]研究发现,浊度去除率受温度影响很大,温度过低过高都不利于混凝反应的进行,2 ℃时浊度去除率为83%,20 ℃时升至90%,而40 ℃时又降至78%。除常见的环境因素外,污泥本身的性质也会对混凝效果产生影响,但目前少有针对这方面的研究。

本研究以混合水的浊度为控制指标,研究混合水浊度对混凝效果的影响,同时探究温度、污泥悬浮固体浓度、污泥指数对混凝效果及较优混合水浊度范围的影响,最后应用偏最小二乘法构建污泥回流比同混合水浊度、温度和污泥性质间的关系,以求在不同工况下预测污泥回流比变化趋势,提高混凝效率,为水厂污泥回流工艺运行提供数据参考。

1. 材料与研究方法

1.1 实验材料与试剂

本实验用水取自宁夏回族自治区银川市某给水处理厂。该厂原水主要来自水洞沟水库,是典型的低浊水,水质参数指标如表1所示。污泥取自该水厂斜管沉淀区。该水厂核心处理工艺为高密度澄清池,是通过回流沉淀区污泥来提高絮体密实度、增强水处理效果,减少混凝药剂投加量的典型水处理工艺[10]。

表 1 实验用原水主要特性Table 1. Characteristics of raw waterpH 温度/℃ 浊度/NTU CODMn/( mg·L−1) TP/( mg·L−1) TN/( mg·L−1) 7.9~8.4 −1.5~24.0 1.08~64.00 1.03~5.92 0.01~0.08 0.64~3.90 本实验采用的混凝剂为聚合氯化铝(PAC),氧化铝(Al2O3)质量分数为10.2 %,质量浓度为0.1 g·L−1,助凝剂为聚丙烯酰胺(PAM),质量浓度为0.02 g·L−1。实验中应用的PAC、PAM、高锰酸钾(KMnO4)、硫酸(H2SO4)、草酸钠(Na2C2O4)试剂均为分析纯。

1)污泥回流混凝实验:使用混凝搅拌仪(ZR4-6,深圳中润)进行实验,对原水进行预搅拌(200 r·min−1,30 s)处理,混匀水中杂质。加入混凝剂PAC后快速搅拌(200 r·min−1,1.5 min)促进药剂分散,加入PAM和收集的污泥,再慢速搅拌(40 r·min−1,15 min)促进絮体形成,最后静置40 min,取液面下1 cm处的样品,进行浊度和CODMn检测。

2)混合水浊度混凝实验:污泥回流至原水中会改变水体浊度,浊度的变化会影响混凝效果及混凝药剂投加量。水厂原水浊度在1.08~64 NTU左右,回流污泥后混合水浊度范围约为 500~2 500 NTU,因此以1、2、5、7、10%的比例将污泥加入至1 L原水的烧杯中,慢速搅拌(40 r·min−1,3 min)后取水样检测浊度,每组重复3次取均值进行线性拟合,得到拟合关系式,以500、1 000、1 500、2 000、2 500 NTU为自变量,推求该性质污泥的回流比,进行污泥回流获得对应混合水浊度,按照污泥回流混凝实验步骤进行实验。

3)温度影响实验:实验期间,原水水温为0~5 ℃,控制水浴锅(HWS~26型)温度分别为10、15、20 ℃对低温水进行升温,在恒温水浴条件下进行污泥回流实验,实验过程同上述步骤一致。

1.2 检测方法

采用浊度仪(YZD-IB,银川宁加环保仪器制造有限公司)测定样品浊度。采用酸性高锰酸钾滴定法测定样品CODMn。污泥的沉降比(SV)、污泥悬浮固体浓度(MLSS)采用国家标准方法进行测定[11],污泥容积指数(SVI)采用经30 min沉淀后,1 g干污泥所占容积来表示,见式(1)。

SVI=SVMLSS (1) 1.3 回流控制模型拟合

1.3.1 数据采集及处理

收集斜管沉淀区的污泥进行污泥性质检测,得到3组不同污泥容积指数(SVI1为11~15 mL·g−1,SVI2为15~19 mL·g−1,SVI3为19~23 mL·g−1)的回流污泥,和3组不同污泥悬浮固体浓度(MLSS1为40~55 g·L−1,MLSS2为55~70 g·L−1,MLSS3为70~85 g·L−1)的回流污泥。收集6组污泥在相同混凝药剂投加量下(PAC:35 mg·L−1,PAM:0.1 mg·L−1)进行各项实验,通过拉依达(3

σ xi,norm=xi−xi,minxi,max−xi,min (2) 式中:xi,norm表示消除量纲后的数值;xi表示实验数据;xi,min表示实验数据最小值;xi,max表示实验数据最大值。

1.3.2 模型建立及评估

偏最小二乘法是一种数据驱动的方法,主要通过对过程变量的观测来预测输出变量。偏最小二乘法(PLSR)适用于观测数据较少,变量较多且存在多重相关性时的回归建模[12]。PLSR集主成分分析和典型相关性分析为一体,可以通过提取、筛选成分得到对因变量影响最大的自变量,提供更深层次的信息[13]。本研究以回流比为因变量,通过实验探究污泥回流比的关键影响因素,将其作为自变量,采用PLSR法建立污泥回流比控制模型,通过拟合系数(R2)、均方根误差(RMSE)对模型进行评价。拟合系数R2表示因变量与自变量间总体关系,可以体现回归模型的解释能力,通常R2越接近1模型越精准,具体计算公式见式(3)。RMSE用于评价数据的变化程度,体现真实值与预测值的误差,通常RMSE越小说明模型描述的数据具有越好的精确度具体计算公式见式(4)。

R2=∑ni=1(yi−¯fi)2∑ni=1(fi−¯fi)2 (3) RMSE=√1n∑ni=1(yi−fi)2 (4) 式中:n为测试样本数目;yi为预测值;fi为实测值;

¯fi 2. 结果与讨论

2.1 混合水浊度对强化混凝效果的影响

为探究混合水浊度对混凝效果及药剂投加量的影响,考察了混合水浊度在500~2 500 NTU、PAC投加量为20~40 mg·L−1,PAM投加量为0.1 mg·L−1条件下,混凝出水浊度和CODMn的变化,结果如图1所示。

由图1(a)、图1(b)可以发现适当提高混合水浊度有利于混凝反应的进行。对比相同药剂投加量下的出水浊度和CODMn可以看出,当未进行污泥回流时,混凝药剂投加量小于30 mg·L−1,出水浊度值大于1.5 NTU,混凝药剂投加量大于35 mg·L−1,出水浊度也始终大于其它出水浊度,大于1.5 NTU。混合水浊度控制在500~1 000 NTU时,出水浊度始终低于其他混合水浊度的出水浊度,小于1.2 NTU。混凝药剂投加量增至40 mg·L−1时,出水浊度达到最低值0.86 NTU,出水CODMn也低于其他混合水浊度。研究结果同徐永鹏等[14]研究结果一致。可能是因为适量的混合水浊度可以增加水中悬浮物颗粒浓度,提高絮凝颗粒物浓度,增加颗粒间的碰撞几率,达到强化混凝的效果。当混合水浊度超过1 000 NTU时,随着混合水浊度持续提高,出水浊度和CODMn均随着混合水浊度的上升呈现增高趋势。可能是因为混合水浊度过大时,颗粒间剪切和摩擦作用力增大,絮体破碎可能性增加,聚合几率低于破碎几率,反而降低混凝效果[15]。

根据图1(a)、图1(b),对比不同混合水浊度控制下出水浊度接近1 NTU时的药剂投加量可以发现,混凝药剂需求量随混合水浊度的升高呈先降低后升高的趋势。未进行污泥回流时,浊度为1~20 NTU,需投加35 mg·L−1的PAC。当污泥进行回流后,混合水浊度升至500~1 000 NTU时,仅需投加30 mg·L−1的PAC。可能是因为污泥回流水体中含有未完全水解或未被利用的混凝剂,在混凝时再次发挥效用,降低混凝药剂的使用量[16]。混合水浊度增加到1 500~2 500 NTU时,PAC投加量增加到35 mg·L−1。可能是因为随着混合水浊度持续增加,水中悬浮的胶体也逐渐增加,混凝剂中的铝盐无法降低Zeta电位,悬浮物的凝聚效率降低,需要通过增加混凝药剂的投加量[17]来提升混凝效果。

2.2 温度对强化混凝效果的影响

为探究温度对混凝效果、适宜混合水浊度及药剂投加量的影响,参考原水温度变化范围,在0~20 ℃的条件下重复上述试验,结果如图2所示。

由图2(a)、图2 (b)可以看出,在相同混凝药剂投加量下,随着温度降低,混凝效果较优的混合水浊度范围逐渐缩减。且相同混合水浊度下,出水浊度、CODMn随着温度降低而升高。15~20 ℃时,混凝效果随着混合水浊度升高呈先升高后降低趋势。混合水浊度范围控制在500~1 500 NTU时混凝效果较好,出水浊度约为1 NTU,出水CODMn小于1.5 mg·L−1。10 ℃时,混凝效果随着混合水浊度升高呈缓慢降低趋势。混合水浊度范围控制在500~1 000 NTU时混凝效果较好,出水浊度约为1.1 NTU,出水CODMn小于1.8 mg·L−1。0~5 ℃时,混凝效果随着混合水浊度升高而变差。混合水浊度范围控制在500 NTU时混凝效果较好,此时出水浊度接近1.2 NTU,出水CODMn小于2 mg·L−1。低温 (0~10 ℃) 时,控制在较低的混合水浊度更有利于混凝反应的进行,原因可能是水温过低时胶体布朗运动减弱,高混合水浊度会导致水中的胶体无法被凝聚,不利于混凝反应的进行[18]。

图2(a)、图2 (b)也反映出,在相同混合水浊度下,随着温度的降低,对混凝药剂的需求量也逐渐增加。当控制混合水浊度为500~2 500 NTU,出水浊度接近1 NTU,出水CODMn接近1.0 mg·L−1时,温度为15~20 ℃,PAC需投加20~25 mg·L−1。温度为0~10 ℃时,出水CODMn无法达到1.0 mg·L−1。此时,控制混合水浊度为500~2 500 NTU,出水浊度接近1 NTU,出水CODMn接近1.5 mg·L-1时,10 ℃下,PAC需投加30~35 mg·L−1;温度为0~5 ℃,PAC需投加35~40 mg·L−1。产生此种现象原因可能是金属离子的水解反应需要热能,温度降低时,混凝剂的水解反应缓慢,扩散的速率降低,均不利于胶体粒子的碰撞运动,因此需要更多的药剂量来促进混凝反应进行[19]。且相同温度下,随着混合水浊度的升高,需求投加的混凝药剂量也逐渐增加,同DAYARATHEN等[9]研究结果一致。可能是因为水中悬浮的颗粒物增加,需要更多混凝药剂来提供反应活性位点。

2.3 污泥性质对强化混凝效果的影响

污泥的沉降和絮凝性能直接影响污泥回流强化混凝的效能和处理效率,目前常用污泥容积指数(SVI)来衡量污泥的沉降性能。对比相同混合水浊度下SVI变化对混凝效果的影响,如图3(a)所示,随着污泥SVI增大,混凝后出水浊度呈现先降低后升高的趋势。SVI在11~17 mL·g−1时,出水浊度始终保持下降趋势,接近17 mL·g−1时达到最小值,小于0.9 NTU;SVI在17~23 mL·g−1时,出水浊度始终保持上升趋势,接近23 mL·g−1时达到最大值,大于1.1 NTU。在既定的3组污泥容积指数内,SVI在15~19 mL·g−1范围内,整体出水浊度较低,混凝效果最好,SVI在19~23 mL·g−1范围内,整体出水浊度较高,混凝效果差,SVI在11~15 mL·g−1范围内,混凝效果介于两者之间。可能是因为SVI较低时污泥颗粒细小,不利于吸附水中悬浮颗粒。随着SVI增加,污泥吸附性能持续提升,有利于混凝反应的进行[20]。SVI过大时,污泥的沉降性能降低,污泥下沉量减少,出水浊度提高。SVI对适宜混合水浊度的选择也存在影响。对比相同SVI范围内不同混合水浊度的出水效果,由图3(a)可知,SVI在11~19 mL·g−1时,混合水浊度控制在500 NTU出水效果最好,这是因为水体中颗粒基数较小,污泥吸附后残余颗粒数也小于其他浊度。SVI在19~23 mL·g−1时,混合水浊度提高到1 000~1 500 NTU,混凝出水效果最好。此时水中颗粒碰撞概率增加,絮体胶体尺寸增大,胶体沉降性能提升,混合水浊度持续提升反而会提高絮体破碎可能性,不利于混凝反应的进行[15]。

夏季春等[21]研究发现,污泥浓度是影响污泥回流强化混凝的另一关键因素。对比相同混合水浊度下MLSS变化对混凝出水效果的影响,如图3(b)所示,混合水浊度为500~2 000 NTU时,出水浊度随着MLSS的提高整体呈先降低后增高的变化趋势,混合水浊度为2 000 NTU时,出水浊度成波动性变化。但总体来看,MLSS控制在60 g·L−1以下时,出水浊度呈下降趋势,接近60 g·L−1时出水浊度达到最小值;MLSS超过60 g·L−1时,出水浊度呈上升趋势。MLSS在55~70 g·L−1时,整体出水效果最好。可能是MLSS较小时,回流污泥无法高效进行网捕卷扫;MLSS过高时,污泥沉降层泥位上升,不易沉降的絮体颗粒浮在水体中,促使出水浊度上升。研究结果同孟凡凡等[22]一致。图3(b)也显示了MLSS对适宜混合水浊度的影响。对比相同MLSS范围内不同混合水浊度对出水效果的影响可知,MLSS在40~60 g·L−1时混合水浊度控制在1 000~1 500 NTU出水效果最好,因为增加了水中颗粒密度,提高网捕卷扫效果,进而促进污泥絮体的的生长[23],提高混凝效果。MLSS提高到60~85 g·L−1时,混合水浊度降低到500 NTU出水效果最好,此时水中颗粒基数减小,有效降低了污泥沉降层的泥位和水中不易沉降的絮体颗粒,沉降水体浊度值降低。

2.4 污泥回流比控制模型的拟合与建立

2.4.1 回流比预测模型建立

实际工艺运行中通过污泥回流比来调整污泥回流量,而污泥回流比同混合水浊度具有较强的线性相关性,二者线性拟合程度较高,如图4所示,可以通过混合水浊度推求适宜的污泥回流比。并且由图4同上述研究可知,SVI、MLSS、污泥沉降比既会影响较优混合水浊度范围取值,又会影响污泥回流比同混合水浊度的关系,温度会影响较优混合水浊度范围取值。因此本研究以污泥回流比作为预测的自变量,期望以混合水浊度、温度、SVI、MLSS、污泥沉降比作为关键影响指标构建PLSR拟合模型。

基于PLSR法的建模原理,需要先确定主成分个数,以便在最大程度保留数据本质的前提下降低维数,为后期分析提供依据[24]。由PLSR拟合得到的主成分分析结果如表2所示,选择3个主成分建模就可以解释自变量80%的信息,继续增加主成分数时解释信息量变化不明显,说明选择3个主成分进行建模是合理的。

表 2 方差因子解释情况Table 2. Explanations of variance factors潜在因子 X方差 累计X方差 Y方差 累计的Y方差 1 0.485 0.485 0.732 0.732 2 0.207 0.692 0.057 0.774 3 0.200 0.892 0.003 0.775 4 0.104 0.997 0.001 0.775 5 0.003 1 0.001 0.767 表3表示不同成分个数时,因变量对自变量的影响程度。由表3可知,选择3个主成分进行建模时,对污泥回流比影响因素排序为混合水浊度>温度>MLSS>SVI>污泥沉降比。说明混合水浊度才是影响回流比的关键因素,温度也决定了污泥回流比的控制范围,污泥沉降比较其他因素来讲,影响程度最低。

表 3 自变量累积投影重要性Table 3. Cumulative projection importance of independent variables变量 因子1 因子2 因子3 因子4 因子5 混合水浊度 2.178 2.121 2.120 2.119 2.111 温度 0.441 0.506 0.509 0.509 0.511 MLSS 0.204 0.352 0.356 0.357 0.359 SVI 0.137 0.347 0.347 0.349 0.359 污泥沉降比 0.027 0.033 0.034 0.052 0.161 在确定主成分提取个数的条件下,对污泥回流比进行拟合,得到各自变量对因变量的标准回归系数,进而得到回归模型如式(5)所示。

回流比=0.627+1.289×混合水浊度+0.067×温度−0.812×MLSS−0.726×SVI+0.046×污泥沉降比 (5) 2.4.2 模型精度评价

应用拟合的PLSR模型对污泥回流比进行预测,污泥回流比的实测值与预测值关系图如图5所示。由图5可以看出,拟合散点基本上均匀地分布在回归线两侧,预测值与真实值吻合程度较好[25]。所得R2为0.778,相关系数为0.882,为高度相关[26]。表明拟合的污泥回流比模型拟合良好,实验误差小,有一定的预测效果,能够反映污泥回流比的变化范围。

图6反映了66组污泥回流比实测值与预测值的曲线情况。由图6可知,模型的RMSE值为1.28,但整体误差较低[27]。且预测值与实测值的变化趋势是比较一致的,可以通过预测值来推测实际值的变化,证明通过温度、混合水浊度和污泥性质来推断污泥回流比具有可行性,有望通过该模型对高密澄清池实际运行提供参考。

3. 结论

1) 适量的回流污泥有利于强化混凝效果,节约混凝药剂投加量。相较于未回流污泥的原水而言,当混合水浊度控制在500~1 000 NTU时,出水浊度最低 (<1.2 NTU) ,需求药剂投加量最少(PAC:30 mg·L−1),为较优混合水浊度区间。

2) 将温度控制在一定区间内,能够提高污泥回流的强化混凝效果。当温度为15~20 ℃时,混凝出水效果最好,出水浊度约为1 NTU,出水CODMn小于1.5 mg·L−1,混凝药剂需求量较低(PAC:20~25 mg·L−1),较优混合水浊度范围较广。当温度小于15 ℃时,出水效果变差,混凝药剂需求量增加,较优混合水浊度范围减小。

3) 出水浊度随着SVI、MLSS的增大,呈先降低后升高的趋势。当SVI为15~19 mL·g−1,混合水浊度控制在500 NTU时,混凝出水效果较好;当MLSS为55~70 g·L−1,混合水浊度控制在500~1 500 NTU时,混凝出水效果较好。

4) 通过采用偏最小二乘法,选择与污泥回流比相关性较强的影响指标,建立污泥回流比控制模型。结果表明,模型的R2为0.778,RMSE为1.28,模型拟合良好,可为实际工艺运行调节污泥回流比提供参考。

-

表 1 实验用原水主要特性

Table 1. Characteristics of raw water

pH 温度/℃ 浊度/NTU CODMn/( mg·L−1) TP/( mg·L−1) TN/( mg·L−1) 7.9~8.4 −1.5~24.0 1.08~64.00 1.03~5.92 0.01~0.08 0.64~3.90 表 2 方差因子解释情况

Table 2. Explanations of variance factors

潜在因子 X方差 累计X方差 Y方差 累计的Y方差 1 0.485 0.485 0.732 0.732 2 0.207 0.692 0.057 0.774 3 0.200 0.892 0.003 0.775 4 0.104 0.997 0.001 0.775 5 0.003 1 0.001 0.767 表 3 自变量累积投影重要性

Table 3. Cumulative projection importance of independent variables

变量 因子1 因子2 因子3 因子4 因子5 混合水浊度 2.178 2.121 2.120 2.119 2.111 温度 0.441 0.506 0.509 0.509 0.511 MLSS 0.204 0.352 0.356 0.357 0.359 SVI 0.137 0.347 0.347 0.349 0.359 污泥沉降比 0.027 0.033 0.034 0.052 0.161 -

[1] LI Z, JIANG N, WU F, et al. Experimental investigation of phosphorus adsorption capacity of the waterworks sludges from five cities in China[J]. Ecological Engineering, 2013, 53: 165-172. doi: 10.1016/j.ecoleng.2012.12.038 [2] ANDRADE J, WENZEL M, HOLSBACH G, et al. Performance of rendering mortars containing sludge from water treatment plants as fine recycled aggregate[J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 192: 159-168. [3] GOTTFRIED A, SHEPARD A, HARDIMAN K, et al. Impact of recycling filter backwash water on organic removal in coagulation–sedimentation processes[J]. Water Research, 2008, 42(18): 4683-4691. doi: 10.1016/j.watres.2008.08.011 [4] WANG L, ZOU F L, FANG X L, et al. A novel type of controlled low strength material derived from alum sludge and green materials[J]. Construction and Building Materials, 2018, 165: 792-800. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.01.078 [5] 柯水洲, 涂家勇, 朱佳, 等. 不同混凝剂对污泥回流效果和絮体特性影响研究[J]. 水处理技术, 2016, 42(2): 19-22. doi: 10.16796/j.cnki.1000-3770.2016.02.005 [6] 童祯恭, 吴哲帅, 钟赐龙. 排泥水回流混凝安全性实验研究[J]. 水处理技术, 2020, 46(8): 85-89. doi: 10.16796/j.cnki.1000-3770.2020.08.017 [7] KANG C, ZHAO Y Q, TANG C, et al. Use of aluminum-based water treatment sludge as coagulant for animal farm wastewater treatment[J]. Journal of Water Process Engineering, 2022, 46(11): 102645. [8] NAIR T, AHAMMED M M. The reuse of water treatment sludge as a coagulant for post-treatment of UASB reactor treating urban wastewater[J]. Journal of Cleaner Production, 2015, 96(1): 272-281. [9] DAYARATHNE H N P, ANGOVE M J, JEONG S, et al. Effect of temperature on turbidity removal by coagulation: Sludge recirculation for rapid settling[J]. Journal of Water Process Engineering, 2023, 46(10): 102559. [10] 蔡燕勇. 高密度澄清池在合肥市六水厂的应用[J]. 城镇供水, 2012(5): 25-27. doi: 10.14143/j.cnki.czgs.2012.05.019 [11] 陈俊宇, 刘彩虹, 刘畅, 等. 聚合氯化铝强化好氧颗粒污泥的形成及污染物去除特性研究[J]. 水处理技术, 2022, 48(1): 64-69+74. doi: 10.16796/j.cnki.1000-3770.2022.01.013 [12] 陆洪涛. 偏最小二乘回归数学模型及其算法研究[D]. 华北电力大学, 2014. [13] 王刚, 张福印, 李明辉, 等. 基于偏最小二乘回归算法的空气质量监测系统研究[J]. 传感器与微系统, 2022, 41(1): 37-40+49. doi: 10.13873/J.1000-9787(2022)01-0037-04 [14] 徐勇鹏, 朱世俊, 崔福义. 连续回流生产废水对净水厂出水水质影响的中试研究[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2016, 48(8): 55-60. doi: 10.11918/j.issn.0367-6234.2016.08.009 [15] 汪俊杰, 刘研萍, 朱佳, 等. 不同条件的底泥回流对强化絮凝的影响[J]. 环境工程, 2020, 38(3): 82-86+141. doi: 10.13205/j.hjgc.202003014 [16] 付晶淼. 污水强化混凝特征及控制因素研究[D]. 山西大学, 2018. [17] 朱艳旭, 李孟, 包宇飞, 等. 沉淀池污泥回流强化低浊水处理研究[J]. 水处理技术, 2016, 42(5): 124-127. doi: 10.16796/j.cnki.1000-3770.2016.05.029 [18] 孙一鸣. 聚铝污泥回流强化混凝工艺深度处理制药废水效果研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2019. [19] 洪云, 徐慧. 不同混凝剂处理低温低浊水[J]. 环境工程学报, 2015, 9(9): 4421-4426. doi: 10.12030/j.cjee.20150952 [20] 樊鹏超, 曾薇, 纪兆华, 等. 城市污水厂活性污泥中胞外聚合物与工艺运行及污泥沉降性能的相关性分析[J]. 环境科学学报, 2017, 37(8): 2996-3002. doi: 10.13671/j.hjkxxb.2017.0024 [21] 夏季春, 程志刚, 刘保超, 等. 浅议净水厂高效澄清池投药量与污泥回流比优化区间[J]. 给水排水, 2015, 51(11): 120-122. doi: 10.3969/j.issn.1002-8471.2015.11.029 [22] 孟凡凡, 丁志磊, 杨琴, 等. 污泥含量与回流方式对低负荷污水除氮磷的影响[J]. 水处理技术, 2019, 45(7): 119-121. doi: 10.16796/j.cnki.1000-3770.2019.07.025 [23] 陈停, 崔福义, 徐叶琴, 等. 净水厂生产废水回用强化混凝处理低浊水及安全性[J]. 中国给水排水, 2018, 34(5): 21-25. doi: 10.19853/j.zgjsps.1000-4602.2018.05.005 [24] 李卫华, 田士玉, 唐玉朝, 等. 近红外光谱结合区间偏最小二乘法快速分析污泥中蛋白质含量[J]. 环境工程学报, 2017, 11(3): 1819-1824. doi: 10.12030/j.cjee.201512049 [25] 陈品杰, 吴雪辉. 红外光谱结合偏最小二乘法快速检测油茶籽油脂肪酸组成的模型建立与评价[J]. 中国油脂, 2022, 47(12): 112-118. doi: 10.19902/j.cnki.zgyz.1003-7969.210631 [26] 李远华, 陶劲松, 李继庚, 等. 基于偏最小二乘法的纸张抗张强度预测模型[J]. 化工学报, 2014, 65(9): 3544-3551. doi: 10.3969/j.issn.0438-1157.2014.09.032 [27] 金浩哲, 叶浩杰, 偶国富, 等. 基于偏最小二乘法的加氢换热器NH4Cl结晶温度预测模型[J]. 石油学报(石油加工), 2017, 33(6): 1176-1182. -

DownLoad:

DownLoad: