-

截至2021年底,我国城镇生活垃圾年清运量为2.487×108 t,其中生活垃圾无害化处理量达2.484×108 t,占比接近100%[1]。在垃圾无害化处理过程中,恶臭气体释放是亟待解决的难题之一。它不仅会污染空气,还会对周边居民的身体健康造成危害[2-5]。目前,应用于治理恶臭气体的方法主要包括物理、化学和生物法3种方法 [6-8]。常用的除臭技术如垃圾覆盖技术和除臭剂技术等,都是将上述多种方法综合应用,从而达到较好的除臭效果。其中常用于处理垃圾填埋场的恶臭气体的覆盖技术,以物理法阻隔为主,化学法联合除臭为辅。该技术具有使用规模较大、持续时间长的优点,但存在操作、运输不便的缺点。除臭剂技术可利用多种具有不同去除原理的除臭剂进行恶臭气体的去除,如物理吸附除臭剂、化学法除臭剂、植物除臭剂、微生物除臭剂等。除臭剂具有便于运输储存的优点,但存在效果不稳定、持续时间较短的缺点。尤其是在垃圾中途转运过程中,因路途颠簸的等特点特性,单独使用上述2种除臭技术很难实现恶臭气体的有效阻隔。高分子喷涂薄膜技术,能够方便快捷地形成兼具物理覆盖以及化学、生物法联合的恶臭去除的薄膜,从而实现恶臭气体的有效去除[9-11]。

普鲁兰多糖是一种天然线性高分子[12],由于其具有良好的成膜性[13],且无毒无害,有较好的生物可降解性能,已在医疗、食品、石油、化工、轻工业等领域广泛应用。非离子型表面活性剂吐温80由于其无毒、无害,常应用于医药配方、食品薄膜等领域[14],能够增加所制备薄膜的粘附性,使其更紧密地黏附在垃圾表面。除此之外,在成膜材料中添加功能纳米材料,能够增强薄膜对于恶臭气体的吸附。其中,纳米零价铁 (nanoscale zero-valent iron, nZVI) 具有典型的核壳结构,内核为零价铁,外层为氧化铁[15],能够作为填充物填充到有机高分子链的孔隙中,使其形成的薄膜更加致密,提高薄膜的物理阻气能力;另因nZVI表面的氧化层与硫化物发生反应,可达到固定、去除有毒有害硫化物的效果[16]。

本研究选取普鲁兰多糖作为成膜基质材料,对恶臭气体的主要成分硫化氢 (H2S) 和氨气 (NH3) 进行阻隔实验。首先,拟测试普鲁兰多糖喷涂薄膜对H2S和NH3的阻隔能力,并探究在普鲁兰多糖喷膜溶液中添加表面活性剂吐温80、无机纳米材料nZVI,对成膜性能及气体阻隔性能的影响等,以为存余垃圾开挖及中途转运过程中垃圾恶臭气体的有效阻隔提供参考。开发高分子成膜配方并应用于垃圾短途转运过程中恶臭气体的阻隔具有实际使用价值。

-

普鲁兰多糖 ((C37H62O30)n) 为分析纯;吐温80 (C24H4O6) 为化学纯;硫化氢标准气体 (H2S, 70 mg∙m−3) 、氨气标准气体 (NH3, 70 mg∙m−3) ;所有溶液均采用去离子水配制。

-

手持泵吸式H2S检测仪 (BSQ-B H2S,上海本杉仪器设备有限公司) ;手持泵吸式NH3检测仪 (BSQ-B NH3,上海本杉仪器设备有限公司) ;数显恒温磁力搅拌器 (85-2,上海本杉仪器设备有限公司) ;数显式推拉仪 (HLD+HP-500,乐清艾德堡仪器有限公司) ;电动搅拌器 (D2004W,上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司) ;扫描电子显微镜 (Zeiss Gemini 300,上海卡尔蔡司科技管理有限公司) ;傅里叶红外光谱仪 (Nicolet 5700,上海赛德威科技有限公司) ;接触角测试仪 (JY-82,承德鼎盛试验机检测设备有限公司) 。

气体吸收实验装置参考生物滴滤装置[17-19],设计如图1所示的升流式实验反应器,装置直径为20 cm,中间装有布气板,用于承载橡胶粒填料,采用50 mL小型塑料喷瓶作为喷淋装置将喷膜剂喷洒在填料上形成薄膜。实验时将质量浓度为70 mg∙m−3的H2S、NH3标准气体以0.8 L∙min−1的速度从装置下方通入,向上流动。气体流经平板后,由上方出气孔流出,并在出口处测量流出气体中的H2S、NH3质量浓度。

-

1) 喷膜液的配制。称取适量普鲁兰多糖、吐温80溶解于100 mL去离子水中,在45 ℃的温度下搅拌20 min,使其成为均匀溶液。为了提高喷膜性能,在喷膜液中添加适量的nZVI,在300 r∙min−1的转速下搅拌15 min,使其与高分子溶液充分混合形成均一溶液。

2) 喷膜液单因素实验各组分添加量设计。为探究膜配方组成对恶臭气体截留率以及膜性能方面的影响,通过单因素实验确定喷膜剂中普鲁兰多糖、吐温80的最佳添加量,最终确定气体截留率较高、膜性能较佳的喷膜配方。单因素实验各组分质量分数如表1所示。

-

1) 薄膜性能分析。通过测定气体截留率、抗拉强度和成膜时间等指标分析薄膜的性能。气体截留率采用升流式实验装置测定,由于在实际中生活垃圾恶臭气体中H2S和NH3占比较高,故本实验使用H2S和NH3标准气体混合通入模拟垃圾场恶臭气体。在室温条件下,将50 mL喷膜液喷涂到盛有橡胶颗粒的升流式反应器表面,将质量浓度均为70 mg∙m−3的H2S和NH3标准气体以0.8 L∙min−1的速度混合通入,并在出口处使用手持泵吸式检测仪测量流出气体的H2S、NH3质量浓度。设置喷洒等量去离子水作为空白对照。每组实验运行时间控制在30 min,每间隔5 min测量1 次,每次测量用时1 min,以 30 min 内的平均质量浓度计为出口气体质量浓度,每组进行3次平行实验。H2S、NH3的气体截留率计算如式 (1) 所示。

式中:η为混合气体中H2S (NH3) 的气体截留率,%;C0为混合气体中H2S (NH3) 的入口质量浓度,mg∙m−3;C1为混合气体中H2S (NH3) 的出口质量浓度,mg∙m−3。

抗拉强度采用机械推拉计测定,将70 mL喷膜液倒入培养皿中,待其干燥成膜后,选取平整无缺陷的部分,裁成长方形,测量其横截面积,并使用数显式机械推拉计进行抗拉强度测试,同一配方薄膜测量3 次计算平均值。薄膜的抗拉强度 (

Rm ) 计算如式 (2) 所示。式中:

Rm 为抗拉强度,MPa ;Fb 为样品断裂时所能承受的最大张力,单位为牛顿 (N) ;So 为试样横截面积,单位为mm2。成膜时间的测定方法为自然风干法。量取15 mL的喷膜剂喷洒在表面积约100 cm2的橡胶板上,放置于室外环境中。记录测量时的天气温度、湿度、光照条件等情况以及喷膜剂完全干燥形成薄膜所用的时间。

2) 薄膜性质表征。采用测试接触角、表面形貌和官能团等,来确定薄膜物理化学性质。接触角测试:将70 mL喷膜液倒入培养皿中,待其自然干燥成膜后,将其裁成长方形,使用接触角测试仪器进行检测。薄膜形貌表征:采用扫描电子显微镜 (Scanning electron microscopy, SEM) 表征薄膜的表面和截面形貌,即将70 mL喷膜液倒入培养皿中,待其自然干燥成膜后,将膜片裁剪成小片;喷金后,使用Zeiss Gemini 300 SEM进行观察。工作电压3 kV,图片信号来源于二次电子成像 (SE2) 。薄膜官能团采用傅里叶红外光谱 (Fourier transform infrared spectroscopy, FTIR) 进行表征,即使用衰减全反射模式 (Attenuated total reflection mode, ATR) 进行测试。检测波数为650~4 000 cm−1。

-

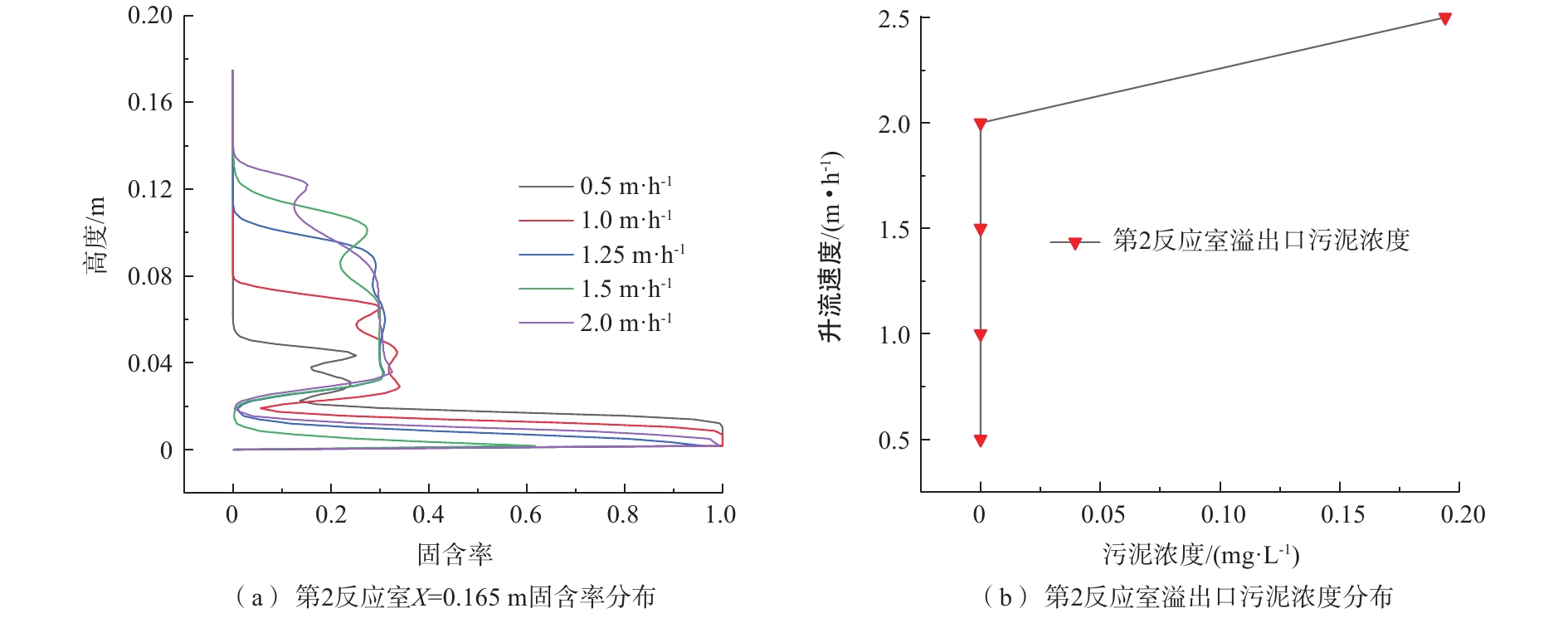

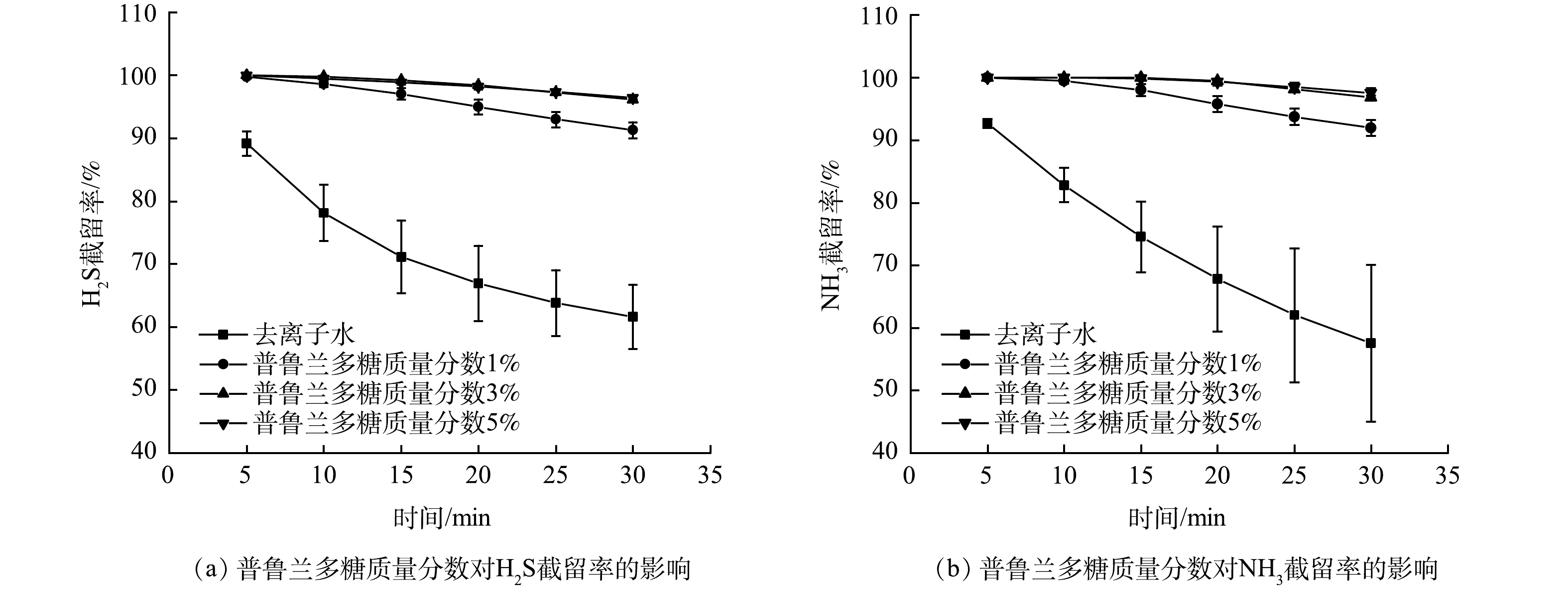

1) 气体截留率。为了研究成膜基质材料普鲁兰多糖对于气体的截留效果,首先进行了普鲁兰多糖质量分数单因素实验。由图2 (a)~图2 (b) 可以看出,与空白对照去离子水组相比,普鲁兰多糖喷膜剂对H2S和NH3的截留率有显著提升,且与普鲁兰多糖的质量分数成正相关关系。结果表明,室温条件下,普鲁兰多糖喷膜液喷涂到升流反应器5 min的时候,截留率最大,对H2S气体的截留率达到接近95%,对于氨气的截留率高达97%。在5~30 min内,截留率稍有降低,H2S气体的截留率在30 min时为84.73%, NH3气体的截留率为86.43%。

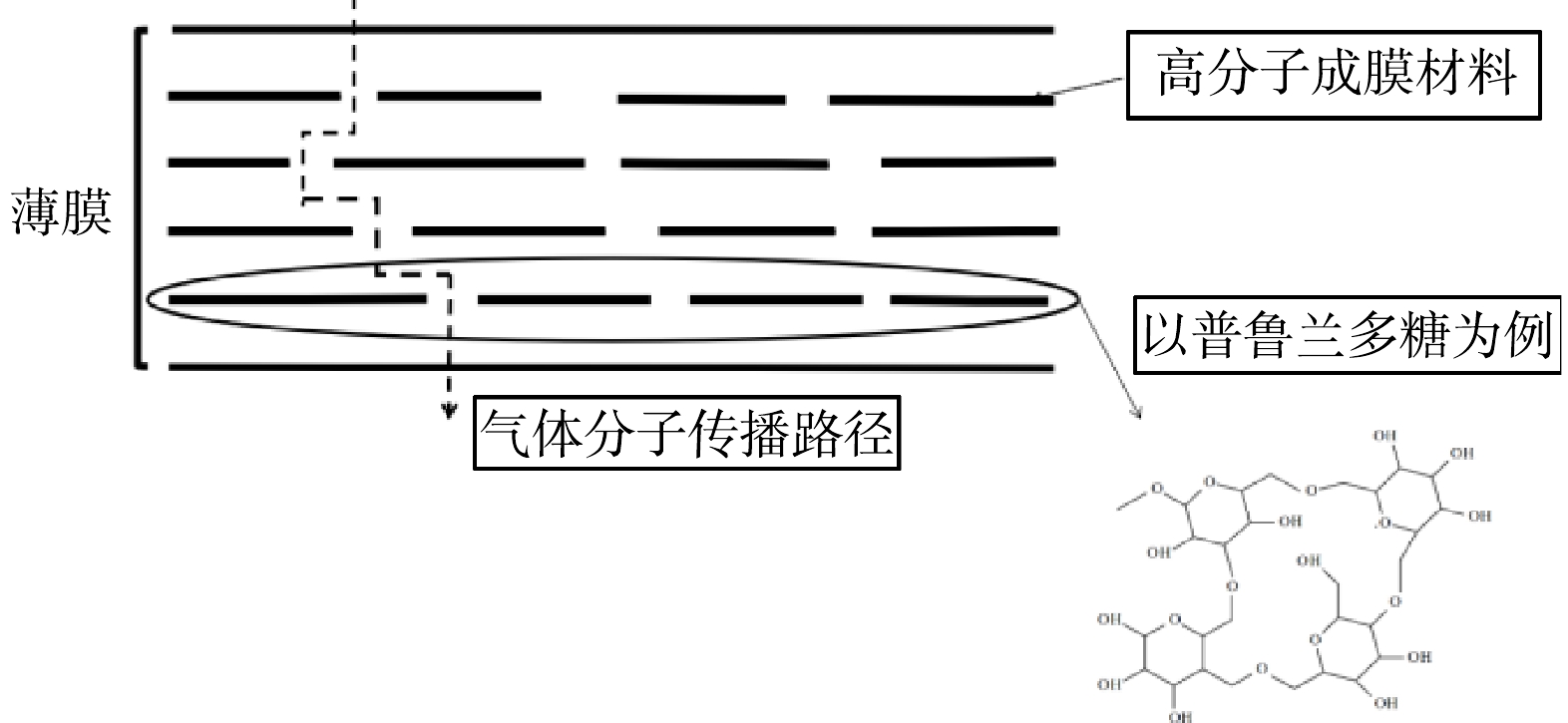

除此之外,如图所示,当普鲁兰多糖质量分数为3%和5%时,薄膜截留率曲线几乎重合,说明3%的喷膜剂已经具有较好的截留效果。这可能是由于普鲁兰多糖是一种高分子多糖类成膜材料,溶液喷洒在承载物表面后,会在短时内形成高分子薄膜,因其高分子长链结构减缓了气体分子在薄膜中的传播速度,从而起到了物理阻气作用 (图3) 。普鲁兰多糖质量分数越高,高分子链连接越致密,对气体的阻隔性能就越强;但与此同时,普鲁兰多糖质量分数越高,溶液越粘稠,喷洒至材料表面后就越不均匀,会对喷膜剂气体截留率造成一定影响。

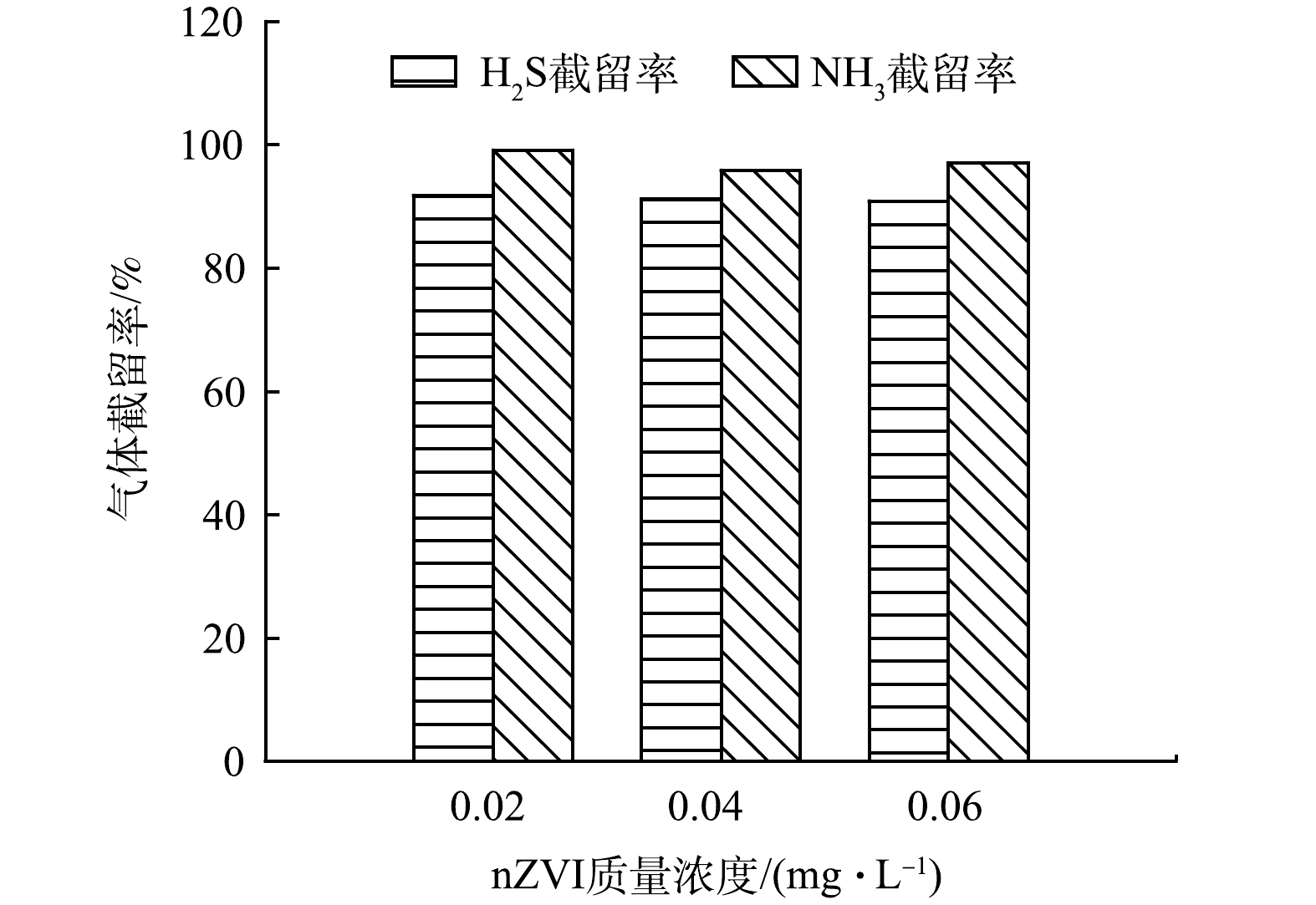

图4为普鲁兰多糖质量分数保持1%不变,nZVI质量浓度分别为0.02、0.04、0.06 mg∙L−1时所制备的薄膜的气体截留率。添加nZVI后喷膜剂对H2S和NH3的气体截留率均有所提升,其中对H2S气体的截留率由84.73%提高至91.74%,对NH3气体的截留率由86.43%提升至99.08%。原因可能为,nZVI添加到高分子膜溶液中,与普鲁兰多糖高分子形成氢键,填补了高分子图链中间的孔隙,堵住了气体分子在薄膜中的传递路径,从而达到了更高的气体阻隔效率。二价铁离子可以与H2S发生反应,生成硫化铁沉淀,但由于nZVI为固体状态,在25和100 ℃时对H2S去除质量分数分别为 (12.56±0.43) 和 (14.77±0.10) mg ∙g −1。这说明,存余垃圾表面在温度为25~100 ℃时,nZVI与H2S不易发生反应[20-21]。综上所述,包埋于普鲁兰多糖薄膜中的nZVI对H2S和NH3的去除机理主要为增强薄膜的物理性能,即物理阻隔效果。

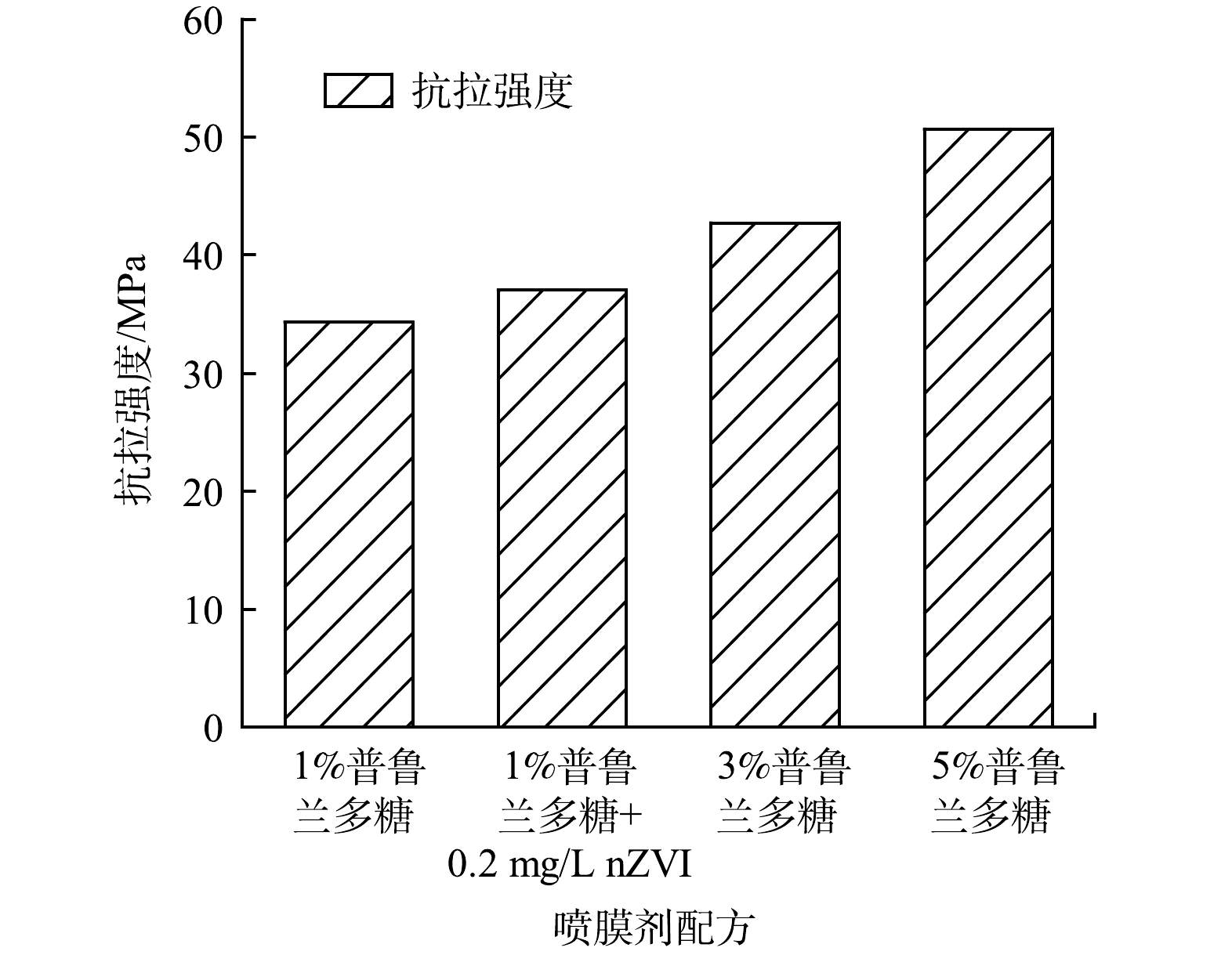

2) 抗拉强度。垃圾在无害化处理过程中不可避免出现垃圾翻动、移位的情况,为避免因薄膜破裂而导致喷膜剂的恶臭阻隔能力降低的情况,要求喷膜具有一定的抗拉性能。图5为不同喷膜剂配方与薄膜

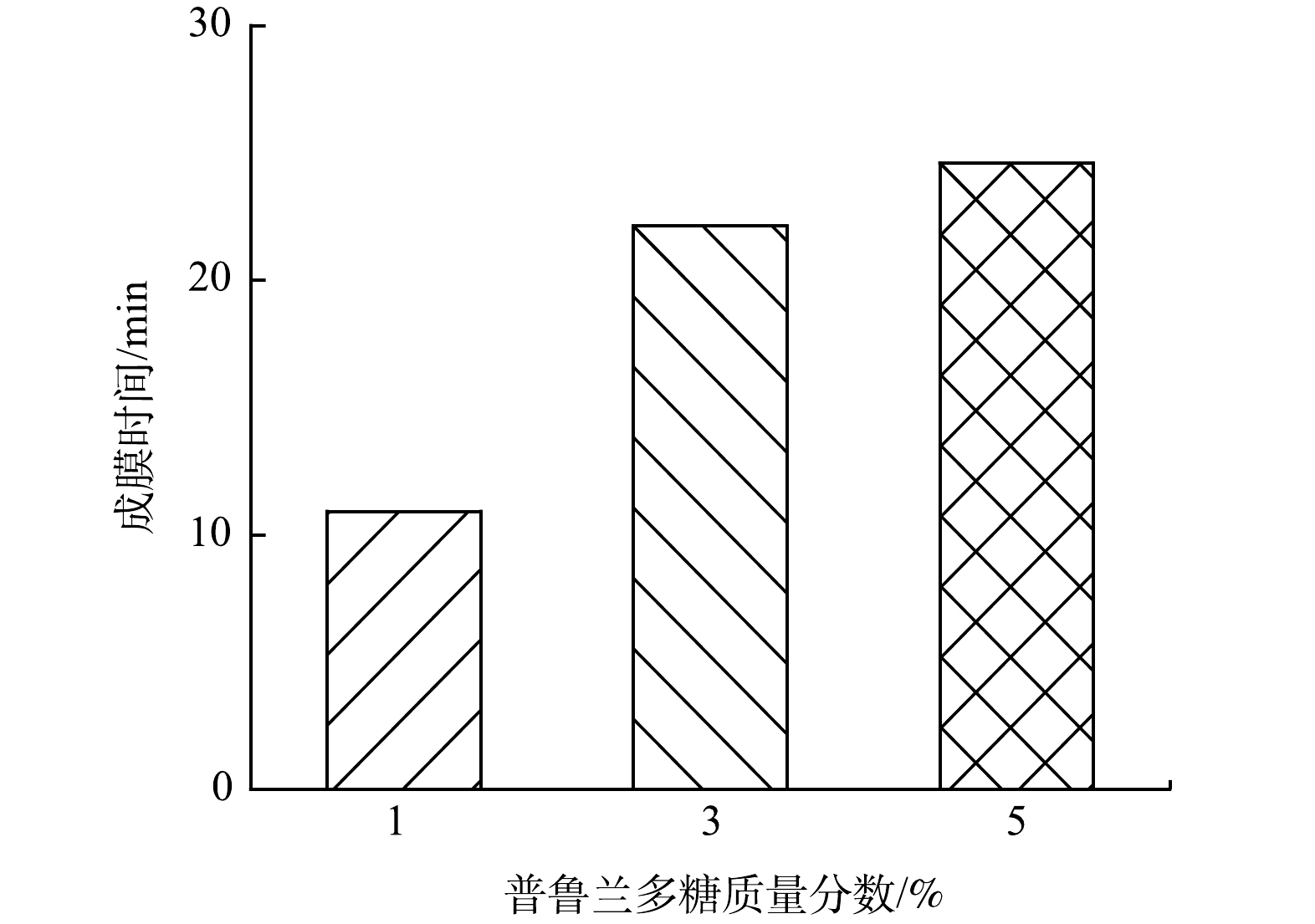

Rm 的关系图。当其他配方保持不变,普鲁兰多糖质量分数分别为1%、3%、5%时,普鲁兰多糖质量分数越高,喷膜剂所成薄膜Rm 越大;当普鲁兰多糖质量分数为1%时,添加0.2 mg∙L−1 nZVI后薄膜Rm 从34.3 MPa提升至37.0 MPa。结果表明,由普鲁兰多糖喷膜剂干燥所成薄膜具有一定的抗拉性,普鲁兰多糖质量分数越高,抗拉性能越好,且添加nZVI也能提升薄膜的抗拉性能。因此,本研究所制普鲁兰多糖喷膜剂能够承担垃圾轻微移动所产生的拉力,保证其恶臭阻隔能力。3) 成膜时间。 为了使得喷膜剂在垃圾中途转运过程的短时间内形成致密薄膜,需要研究喷膜剂配方的成膜时间。环境中温度32 ℃、相对湿度58%,无光照的实验条件下,研究了成膜基材普鲁兰多糖的质量分数对于成膜时间的影响。普鲁兰多糖的质量分数分别为1%、3%、5%时,喷膜剂的成膜时间如图6所示。由图6中可以看出,普鲁兰多糖质量分数越高,喷膜剂的成膜时间越长。当普鲁兰多糖质量分数为1%时,该条件下最短成膜时间为11 min。这说明,该喷膜配方可实现在分钟尺度内快速成膜,可以用于在一定条件下转运途中发挥最佳阻隔效果。

除此之外,实验还探究了不同的环境条件对于喷涂薄膜成膜性能的影响,主要探究了温度、湿度和光照时间等环境因素,数据如表2所示。结果表明,该喷膜剂成膜受环境条件的影响较大,且在温度较高、湿度较小的环境条件下成膜时间较短。

-

1) 接触角测试 液体在固体材料表面上的接触角, 是衡量该液体对材料表面润湿性能的重要参数。若接触角小于90°,则固体表面是亲水性的,即液体较易润湿固体,其角越小,表示润湿性越好。接触角测试可判断喷膜剂在垃圾表面的粘附性以及贴合程度,喷膜剂与垃圾表面黏附越紧密,对垃圾恶臭气体的阻隔效果越佳。图7为固定喷膜剂中普鲁兰多糖质量分数为1%,分别添加质量分数为0.1%、0.3%、0.5%的吐温80时的接触角,分别为37.47°、45.14°和44.9°。上述结果表明,在普鲁兰多糖质量分数为1%、吐温80质量分数为0.1%时,喷膜剂的接触角最小,粘附性最佳。

2) 薄膜形貌表征 通过对薄膜微观形貌分析,可确定薄膜的致密程度和均匀性。图8 (a) 、图8 (b) 为添加nZVI前后的薄膜表面SEM图。从图8 (a) 可以看出,由普鲁兰多糖喷膜剂干燥形成的薄膜表面光滑。吐温80与普鲁兰多糖在水中混合均匀,能够对气体产生良好的物理阻隔效果。图中出现的杂质颗粒,可能是由于薄膜是在自然环境下风干而成的,在干燥过程中有少量杂质进入到溶液中。从图8 (b) 可以看出,添加了nZVI后的普鲁兰多糖膜表面依然光滑、密实,nZVI颗粒均匀分散在普鲁兰薄膜中,说明在普鲁兰多糖膜溶液中加入nZVI后,普鲁兰多糖高分子链能够包裹住nZVI颗粒,使其在溶液中均匀分散。图8 (c) 、图8 (d) 为添加nZVI前后的薄膜截面SEM图。从图8 (c) 截面图可以看出,普鲁兰多糖薄膜是一种光滑、紧密的膜材料,能够对气体产生良好的物理阻隔效果。图中出现的椭圆形为喷膜溶液在制备过程中,气体进入溶液中而形成的气泡。图8 (d) 为添加nZVI后普鲁兰多糖薄膜截面SEM图。截面凹凸不平主要是普鲁兰多糖紧密包裹着nZVI颗粒造成的,但膜截面依然密实,无空隙。

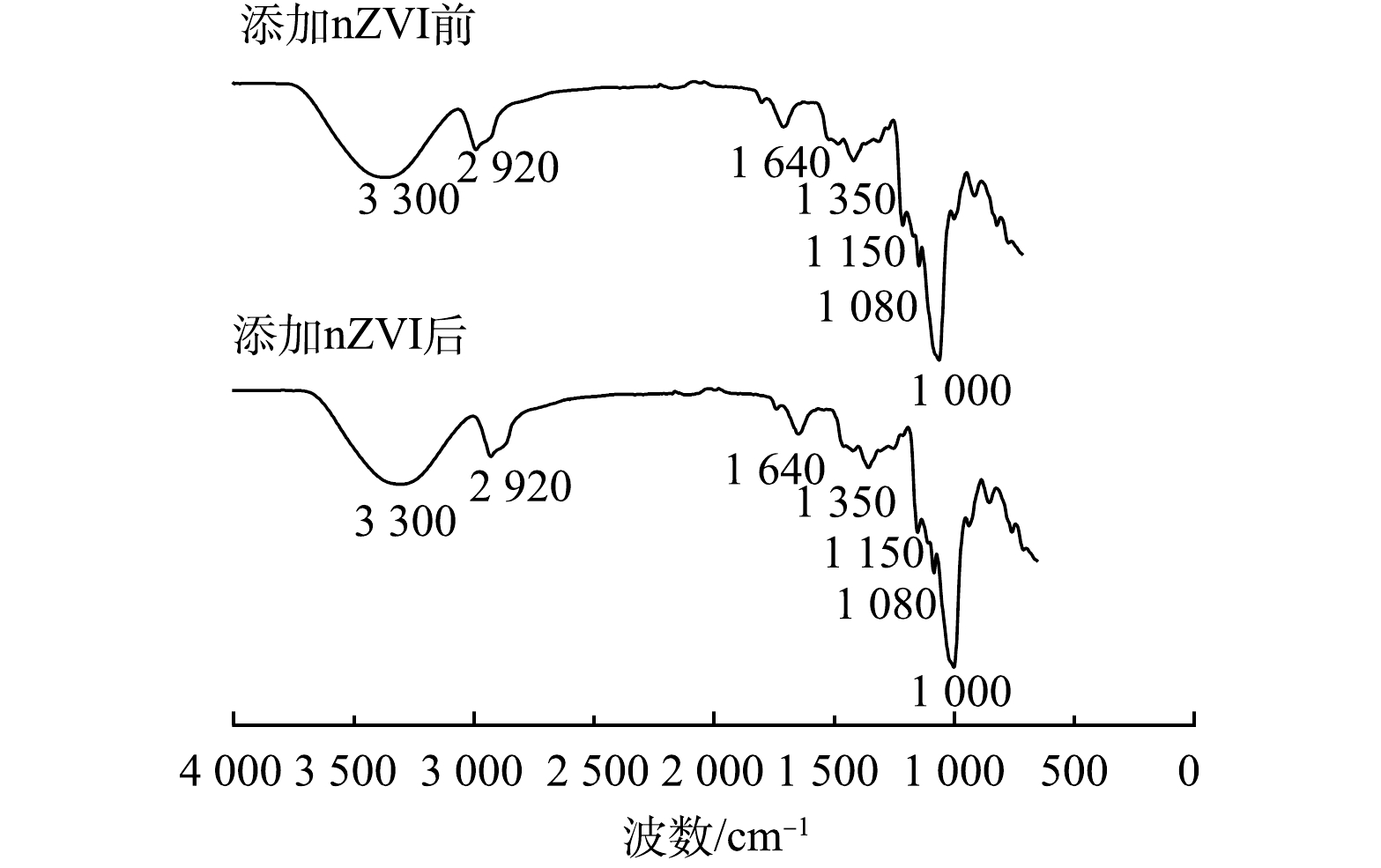

3) FTIR表征薄膜官能团。官能团表征可探究薄膜对于H2S、NH3气体阻隔作用的机理。图9是喷膜剂配方为普鲁兰多糖质量分数1%、吐温80质量分数0.1%的薄膜,以及在此基础上添加nZVI质量浓度为0.2 mg∙L−1后的薄膜FTIR图谱。可以看出,在3 300 cm−1波数处,代表了羟基O—H的拉伸振动和聚合物中的氢键,普鲁兰多糖分子中含有丰富的羟基结构,其自身分子间在混合搅拌过程中,能够形成大量氢键。此处透过率较小,说明普鲁兰多糖混合均匀,形成了大量氢键。在2 920 cm−1和1 350 cm−1波数处,为CH、CH2拉伸吸收带。1 640 cm−1波数处对应的吸收带,应为吸收的水 (O—H—O) 。在1 150、1 080、1 000 cm−1波数处出现的吸收带,主要是由于C—O键、C—C键的价振动以及CCH、COH、HCO键的变形振动形成的。从FTIR图谱可以看出,在普鲁兰多糖膜溶液混合溶解的过程中,高分子链间形成了丰富的氢键,以致膜剂干燥后可形成致密光滑的薄膜,对气体分子起到物理阻隔的效果[22-23]。而从添加0.2 mg·L−1 nZVI后的普鲁兰多糖薄膜FTIR图谱可以看出,nZVI的加入并没有影响普鲁兰多糖膜原有的价键,说明nZVI并没有与普鲁兰多糖及吐温80发生化学反应,只是单纯物理方面的普鲁兰多糖高分子包裹缠绕在nZVI表面,nZVI表面的羟基与普鲁兰多糖分子交联,产生氢键。

-

1) 质量分数1%普鲁兰多糖、质量分数0.1%吐温80、质量浓度0.2 mg·L−1 nZVI复配而成的喷膜剂可形成有效阻隔H2S、NH3的复合薄膜。该薄膜对H2S和NH3主要起到了物理阻隔的效果,延长了气体分子在薄膜中的传播路径,增加了其透过薄膜的时间,最终实现H2S去除率为91.74%,NH3去除率为99.08%。

2) 因喷膜剂的成膜时间与成膜溶剂水的挥发密切相关,因此气候因素对成膜具有较大的影响。其中光照条件、湿度、温度对成膜时间影响较大,在有光照、湿度低、温度高的条件下,成膜时间最短。

3) 普鲁兰多糖基喷膜溶液制成的薄膜表面密实、光滑,对气体能够起到良好的物理阻隔效果,且具有一定的粘附性和抗拉强度,可承担垃圾轻微移动所产生的拉力,适用于垃圾填埋场存量垃圾短途转运过程场景应用。

普鲁兰多糖基恶臭气体阻隔喷膜的制备及性能

Preparation and performance of polymer pullulan-based film spraying agent for garbage odor barrier

-

摘要: 针对存余垃圾在开挖、运输过程中释放的恶臭气体,研发一种具有阻隔功能的环保型喷膜配方。选取水溶性的高分子普鲁兰多糖作为成膜基质材料制备成喷膜溶液后,通过改变成膜基质的质量分数,添加表面活性剂、纳米功能性材料等途径进行成膜配方优化,使其在应用中快速成膜发挥阻隔作用。结果表明,质量分数为1%普鲁兰多糖、0.1%吐温80所制成的喷膜溶液,最短可在5 min内形成致密的薄膜,并且对质量浓度70 mg∙m−3的硫化氢 (H2S) 和氨气 (NH3) 的气体截留率分别达到84.73%和86.43%。在此基础上添加质量浓度0.2 mg∙L−1的纳米零价铁 (nanoscale zero-valent iron, nZVI) ,喷膜溶液对相同质量浓度的H2S气体截留率提高至91.74 %,NH3气体截留率提高至99.08%。以上研究结果可为存余垃圾资源化利用,尤其是中途转运过程中的恶臭气体阻隔提供参考。Abstract: Aiming at the actual application scenarios of odorous gas emission during the transfer of stock rubbish, polymer spraying film was developed to effectively block the short-distance transportation of odorous gas. Polymer pullulan was selected as a film-forming matrix material, and the film spraying agent was optimized by changing the content of the film-forming matrix and adding surfactants or functional nanomaterials to obtain a spraying film with excellent odor barrier property. Results showed that the formula made by 1% pullulan and 0.1% tween 80 had excellent gas barrier effect. The removal efficiency on H2S and NH3 could reach 84.73% and 86.43% when the concentration of H2S and NH3 were 70 mg∙m−3. After adding 0.2 mg∙L−1 nZVI, the removal efficiency of H2S and NH3 were promoted to 91.74% and 99.08%. This study can provide a reference for the resource utilization of stock rubbish, especially for the odor gas barrier in the process of midway transportation.

-

Key words:

- stock rubbish /

- odor barrier /

- hydrogen sulfide /

- ammonia /

- spraying film materials

-

厌氧生物处理技术开发至今已有100多年的应用历史,在早期,由于对厌氧作用及其处理效率的误解,因此,在相当长的一段时间内,其发展落后于废水好氧生物处理技术的发展。至20世纪60年代,随着水环境污染加剧以及能源短缺问题日益突出,厌氧生物处理技术被重新重视,并逐渐得到广泛的应用。

从近几十年厌氧技术的发展来看,在微观上,厌氧生物处理的反应机理被进一步明确;在宏观上,厌氧反应器的发展从最初的普通污泥消化池到如今的第3代厌氧反应器,新型的高效厌氧反应器被不断开发,它们共同的特点是:更高的处理负荷;更强的生物截留能力;更佳的传质条件;更稳定的处理效率。

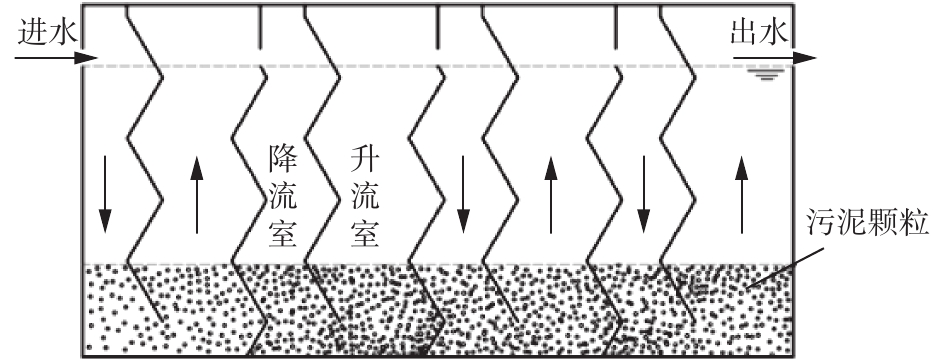

厌氧折流板反应器(ABR)作为第3代厌氧反应器的杰出代表工艺之一,首先是由斯坦福大学的MCCARTY[1]提出的一种高效厌氧反应器。从概念上说,ABR可以表示为一系列垂直安装的折流板分割串联而成的上流式厌氧污泥床(UASB)反应器,这些挡板使得废水在反应器中呈现上下流动状态[2-3]。ABR具有结构简单、生物截留能力强、处理效果好、运行管理方便等优点。目前,在高浓度有机废水的发酵产沼气以及中、低浓度难降解工业废水的水解酸化处理上均有一定的应用,具有很高的推广价值。

改良型ABR厌氧反应器(mABR)是将传统ABR的折流板结构设计成波纹折流形式,在保留原有反应器优点的基础上,进一步延长水流在反应器内部的流径,形成更强烈的涡流和湍流扩散作用。从而使整个反应系统的传质效率显著提高,为提高有机物的去除创造更有利的条件[4-5],LI等[6]通过水力实验得出异波形式ABR比传统ABR水力死区小。

目前,国内外对ABR的研究主要集中在污水处理效果方面,在ABR设计方面大多数依据经验参数,对反应器内部流场无法精确预测[7-11]。计算流体力学(computational fluid dynamics,CFD)是一种解决流体流动和传热以及其他相关物理和生化过程的数值方法,它已被广泛和成功地用于废水处理系统的研究[12-15],CFD能够提供详细的流场空间分布的有力方法[16],近年来的快速发展进一步促进了人们对废水处理构筑物流场的认识[17]。CFD允许在许多不同的设计约束下使用计算模型,是水处理装置设计和优化的有效工具[18]。刘伟京等[19]通过对苏北某化工园区ABR进行数值模拟改造后,反应器的水力特性、处理效果和抗冲击负荷能力均得到较大的提升。因此,本研究模拟从数值仿真角度,基于CFD-fluent软件平台,对mABR进行两相流(难降解废水水解酸化)和三相流(高浓度有机废水发酵产沼)数值模拟,针对反应器内水流速度及固含率分布特征,探索不同升流速度对反应器内流场及水力特性的影响,为mABR的进一步推广应用提供参考。

1. mABR数学模型及边界条件的确定

1.1 模型的几何尺寸

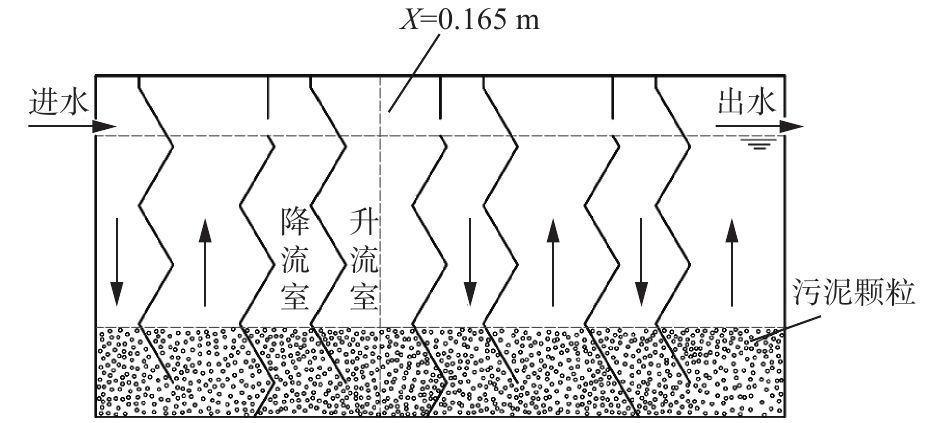

几何模型源于耿亚鸽[20]的研究并将其平面折流板改为异波折流板,在ICEM CFD 16.0中建立mABR的二维模型。模型的长400 mm,宽100 mm,高200 mm,有效水深175 mm,总容积8 L,有效容积7 L,故将有效水深175 mm位置设置为自由液面。其中,反应器由4个隔室组成,隔室由上下流室组成,进出口管的管径为10 mm,mABR中的异波夹角为120°,波高为20 mm,波峰平行,模型的装置如图1所示。

1.2 物理特性参数

当两相流模拟时,设定水为主相,颗粒污泥为第2相。当3相流产甲烷时,设定水为主相,颗粒污泥为第2相,甲烷为第3相,均为不可压缩的流体,不考虑每个相之间的质量和能量传递作用。外界的大气压强为101 325 Pa,重力加速度为−9.81 m·s−2,温度为20 ℃,反应器的液相(水)-固相(颗粒污泥)-气相(甲烷)的常用物理参数如表1所示。

表 1 各相物理参数Table 1. Physical parameters of each phase物质 密度/(kg·m−3) 动力黏度/(Pa·s) 粒径/mm 液相(水) 999.8 1.003×10−3 — 固相(污泥颗粒) 1 006 2.001×10−3 1 气相(甲烷) 0.667 9 1.087×10−5 1 1.3 二维网格划分

网格划分的精度在CFD模拟过程中是一个重要的指标,基于mABR结构的特点,本次模拟将反应器简化为二维三角形非结构化网格划分,共4 4308个,网格划分如图2所示。

1.4 控制方程

由于mABR内的水流形态复杂,标准k-ε湍流模型[21]是最简单和完整的湍流模型,在学术界和工业界都得到广泛的认可和使用,计算工作量方面经济实惠,对于各种湍流问题中具有精确的准确性,故实验采用欧拉多相流数学模型[22-23]和标准k-ε湍流模型。将反应器内液相(水)作为连续相,气相(甲烷)和固相(污泥颗粒)为离散相,并将离散相视作与连续相相互渗透的拟流体。控制方程采用有限体积法对其进行离散化,均采用一阶迎风格式,采用SIMPLE算法。

1.5 边界条件

1)进口边界条件。进水管及三相流底部进气均采用速度进口条件,设置两相流升流速度为0.5、1.0、1.5、2.0和2.5 m·h−1,则相应的进水流速度为0.010 4、0.020 8、0.031 2、0.041 6和0.051 9 m·s−1。三相流给定的升流速度为0.5、1.0、1.25、1.5和2.0 m·h−1,故相应的进水流速度是0.010 4、0.020 8、0.026 0、0.031 2和0.041 6 m·s−1,由于三相流时单独产甲烷,所以气相的体积设置为1,相间无滑移,假设产气量为6.0 L·h−1,故产气的速度是4.17×10−5 m·s−1。

2)出口边界条件。出水管口采用自由出流的边界条件。

3)壁面边界条件。反应器边壁和折流板设置为壁面边界,均采用无滑移边界条件。

1.6 初始条件

在初始时刻,整个反应器内流场视为静水,除进水端外,其余全部流场速度均为0 m·s−1。设置y=175 mm截面为自由液面的高度,y=0~52.5 mm区域内的固相(污泥颗粒)体积分数为0.3(污泥浓度3 g·L−1);液相(水)体积分数为0.7;气相(甲烷)为0;在y=52.5~175 mm区域液相体积为1;固、气的体积分数均为0。

1.7 模拟时间步长

采用瞬态模型进行求解计算,时间步长设置为0.001 s,时间步数设置为20 000步,表示有较好的收敛性和稳定性,最大迭代次数/时间轴设置为20次,表示最多每一个时间步进行20次迭代计算。

2. 计算结果及分析

升流室的升流速度是ABR设计的关键参数。本研究在固定其他操作参数不变的情况下,改变升流速度为0.5、1.0、1.25、1.5、2.0和2.5 m·h−1,模拟两相流和三相流工况,分析不同升流速度在两相流和三相流时对mABR水力特性的影响,在分析反应器内部流场分布、固体含率分布的同时,确定在不同应用条件下最优的升流速度参数。

2.1 两相流条件下反应器内流速矢量和固含率分布

2.1.1 两相流反应器内部流速矢量分布

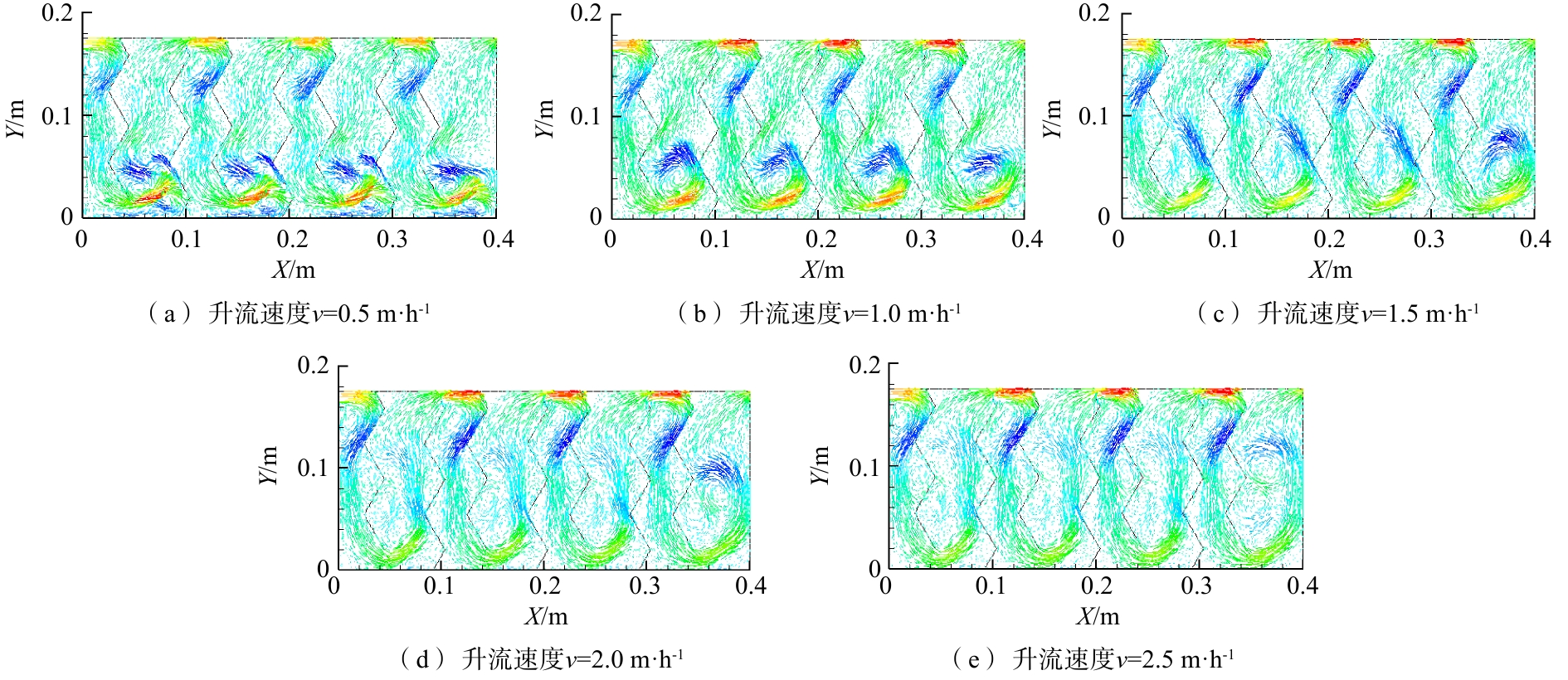

图3表示两相流条件下不同升流速度水流流场分布。由图3可知,由于波纹折流挡板的阻挡作用,表观水流产生波形运动,使反应器升流室内产生大大小小的涡流,随着升流速度的增加,在升流室,涡流数逐渐增加。在低升流速度时,反应器内的涡流少,并且分布在反应器升流室底部折板挡板附近;在高升流速度时,涡流多且分布在反应器的上、中、下部。

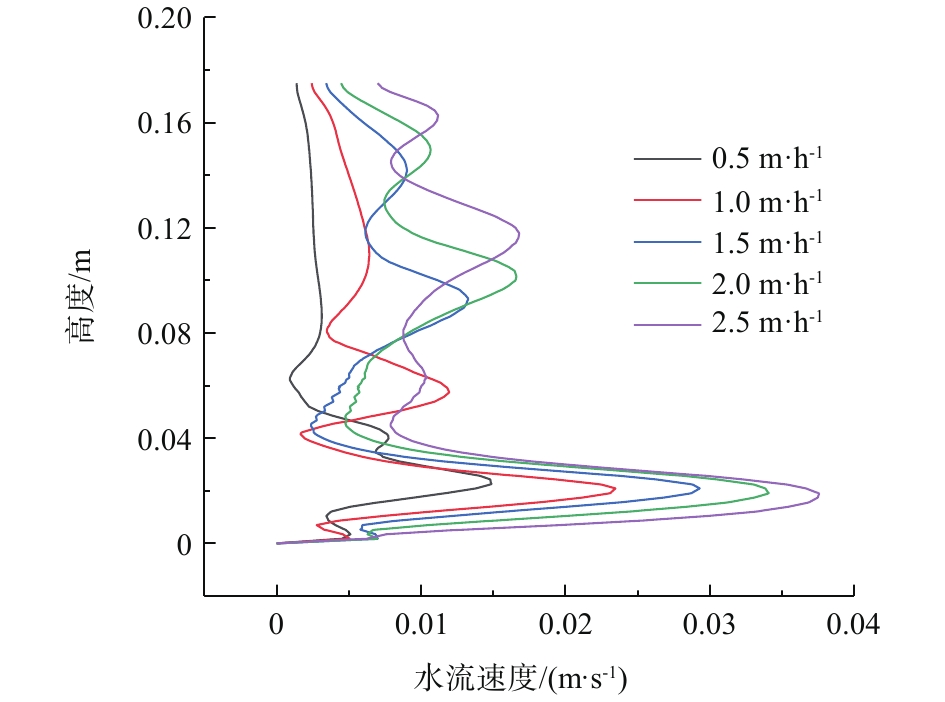

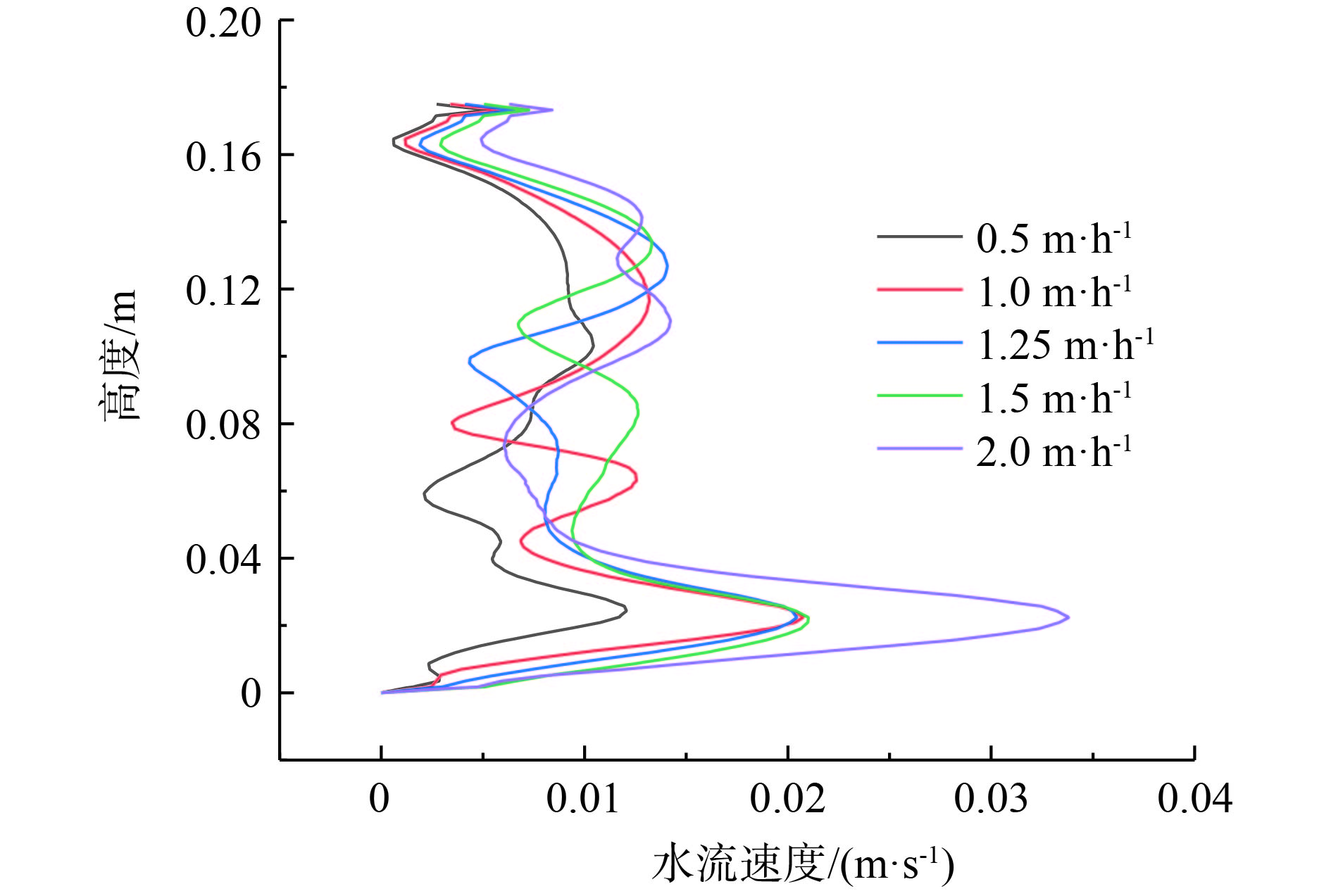

mABR为多隔室折流反应器,除进水和出水隔室外,其余隔室基本相同。本研究针对第2反应室X=0.165 m位置水流速度进行研究分析,结果如图4所示。

图5为不同升流速度下第2升流隔室X=0.165 m处垂直水流速度分布曲线,可以看出,无论升流速度如何变化,水流速度在反应器底部向下流转为向上流时为最大,这有利于防止固相污泥颗粒在反应器的底部过分沉积。随后由于异波折流板的消能以及水流速度方向的改变作用,水流速度迅速减小,当升流速度为0.5 m·h−1和1.0 m·h−1时,水流的扰动存在反应器的下部,而在反应器的中、上部,水流呈现平稳推流形态。当升流速度为1.5、2.0和2.5 m·h−1时,扰动幅度和次数与0.5 m·h−1和1.0 m·h−1相比都明显增大、增多,这有利于泥水混合和接触停留,加大了传质和生物降解效果。

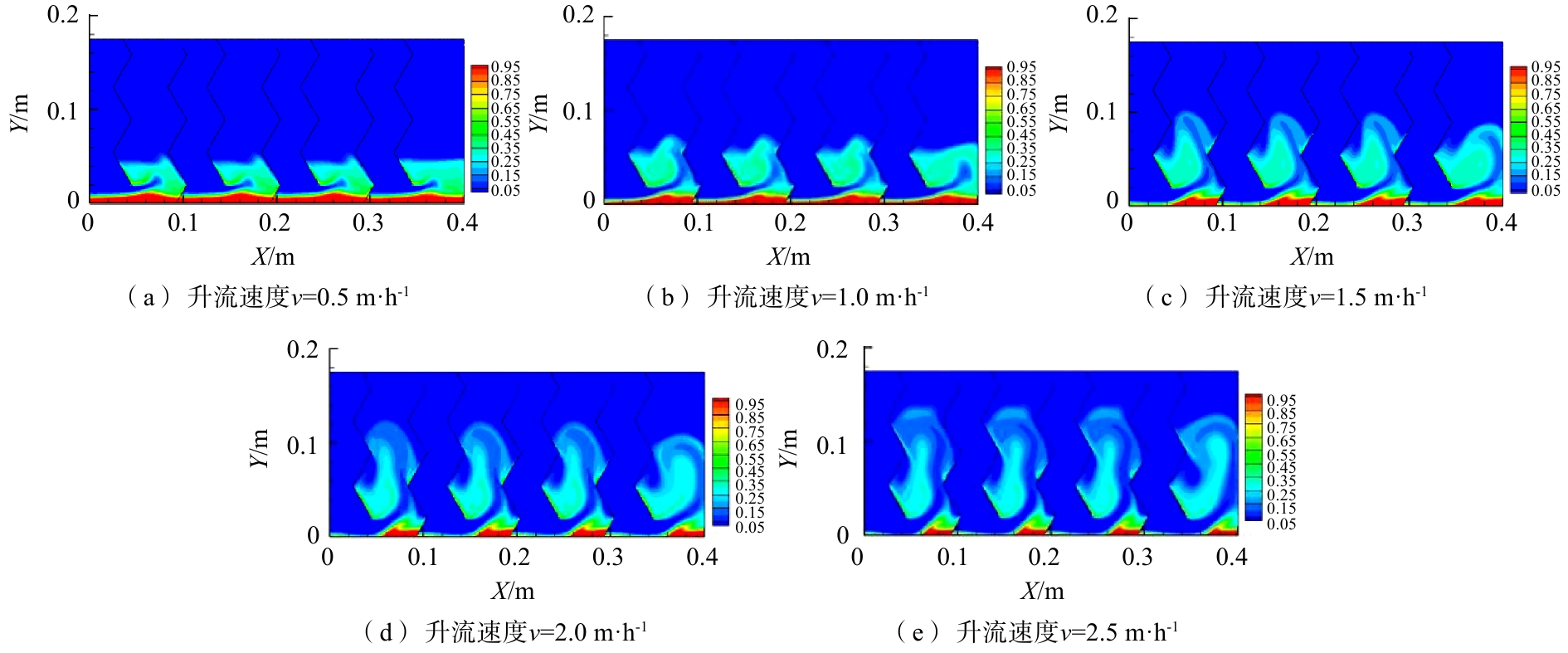

2.1.2 两相流反应器固含率的分布

图6表示两相流条件下不同升流速度固含率(污泥颗粒体积百分数)的分布,从图6(a)和图6(b)中可以看出,在升流速度为0.5 m·h−1和1.0 m·h−1时,由于升流速度过小,大量的污泥颗粒没有被水流冲刷起来,堆积在反应器的底部,形成死区,不利于泥水混合,并且反应器内涡流少,反应器的中、上部都为推流流态,使得反应器总体处理效率低。如图6(c)和图6(d)所示,当升流速度为1.5 m·h−1和2.0 m·h−1时,反应器底部污泥颗粒堆积量减少,污泥颗粒被冲刷至反应器中、下部和中部附近。由于内部涡流的存在,大量的污泥颗粒与水得到了均匀充分地混合,使得反应器的处理效率得到了很大的提高。

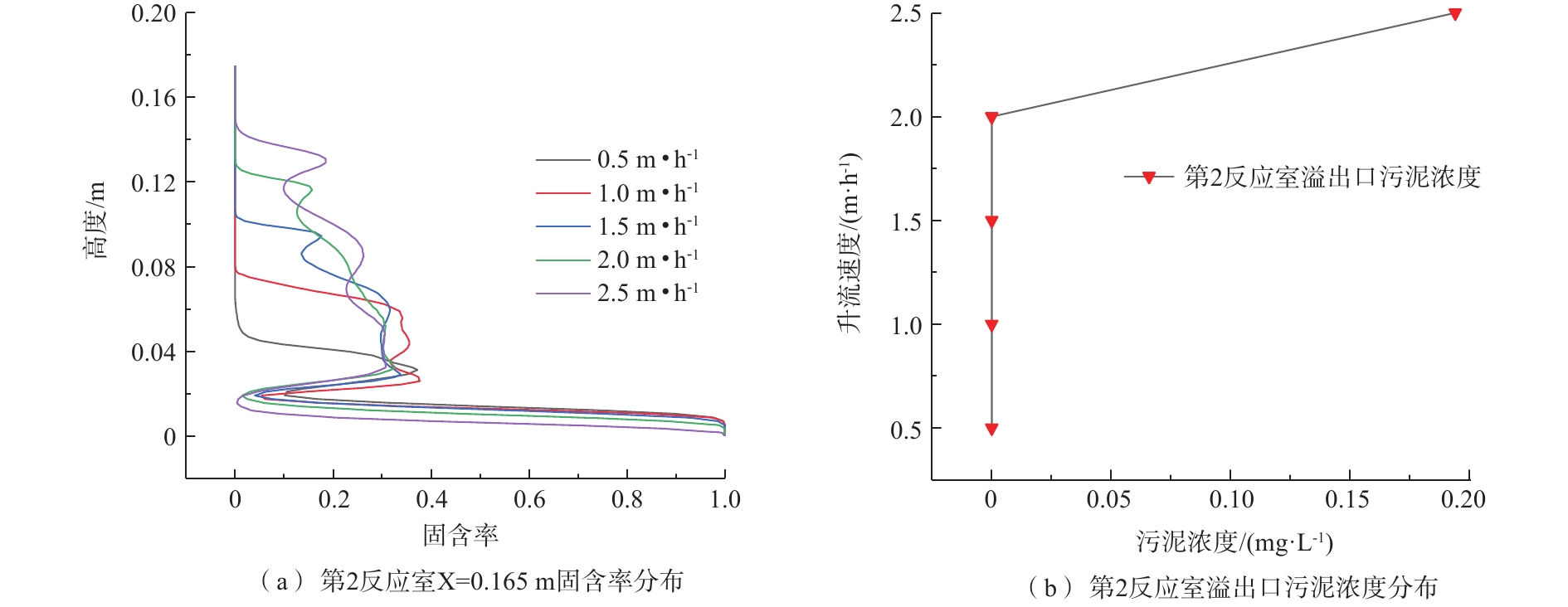

如图6(e)所示,当升流速度为2.5 m·h−1时,反应器内存在的涡流数进一步增多,污泥颗粒被冲刷分布在反应器大部分区域,底部污泥颗粒堆积量少,但是反应室存在少量污泥颗粒流失现象(见图7(b)所示),污泥颗粒被冲刷至下一个反应室。因此,虽然较大的升流速度有利于泥水混合,但当升流速度过大时,升流室的污泥循环流速加快,污泥颗粒被水冲刷至反应器中、上半部,造成颗粒污泥流失,从而降低了污泥颗粒在反应器内的含量。

因此,过高的升流速度或过低的升流速度都不能够提高反应器去除率,在两相流条件下,当升流速度为2.0 m·h−1和2.5 m·h−1时,反应器中泥水混合效果较好,反应器的处理效果相对比较高,不存在大量污泥层堆积等现象。

图7表示两相流条件下不同升流速度升流室X=0.165 m以及第2反应室出口固含率分布。从图7(a)中可以看出,由于折流板是异波形状,水流进入反应器之后,不断地被异波作用改变原有水流方向,形成大大小小的涡流,所以固含率的分布同样随水流不断地发生扰动变化,但升流速度越小,变化的幅度和高度越小,反之越大。

当升流速度为0.5 m·h−1时,升流室内水流上升流速过小,污泥颗粒的沉降效果明显,大部分污泥颗粒未被冲刷起来,所以污泥颗粒主要沉积在反应器底部。当升流速度为1.0 m·h−1时,虽然升流室内水流速度有所增加,污泥颗粒被冲刷至一定高度,但污泥颗粒基本仍然分布在反应器的中、下部。当升流速度升至1.5 m·h−1和2.0 m·h−1时,污泥层被水流冲刷至反应器的中、上部,泥水混合效果好,没有污泥颗粒流失。升流速度为2.5 m·h−1时,污泥颗粒同样分布在反应器中、上部,但是在第2反应室出口位置,存在少量污泥颗粒流失现象(见图7(b)所示)。

2.2 三相流条件下对反应器内流速矢量和固含率分布

2.2.1 三相流反应器流速矢量分布

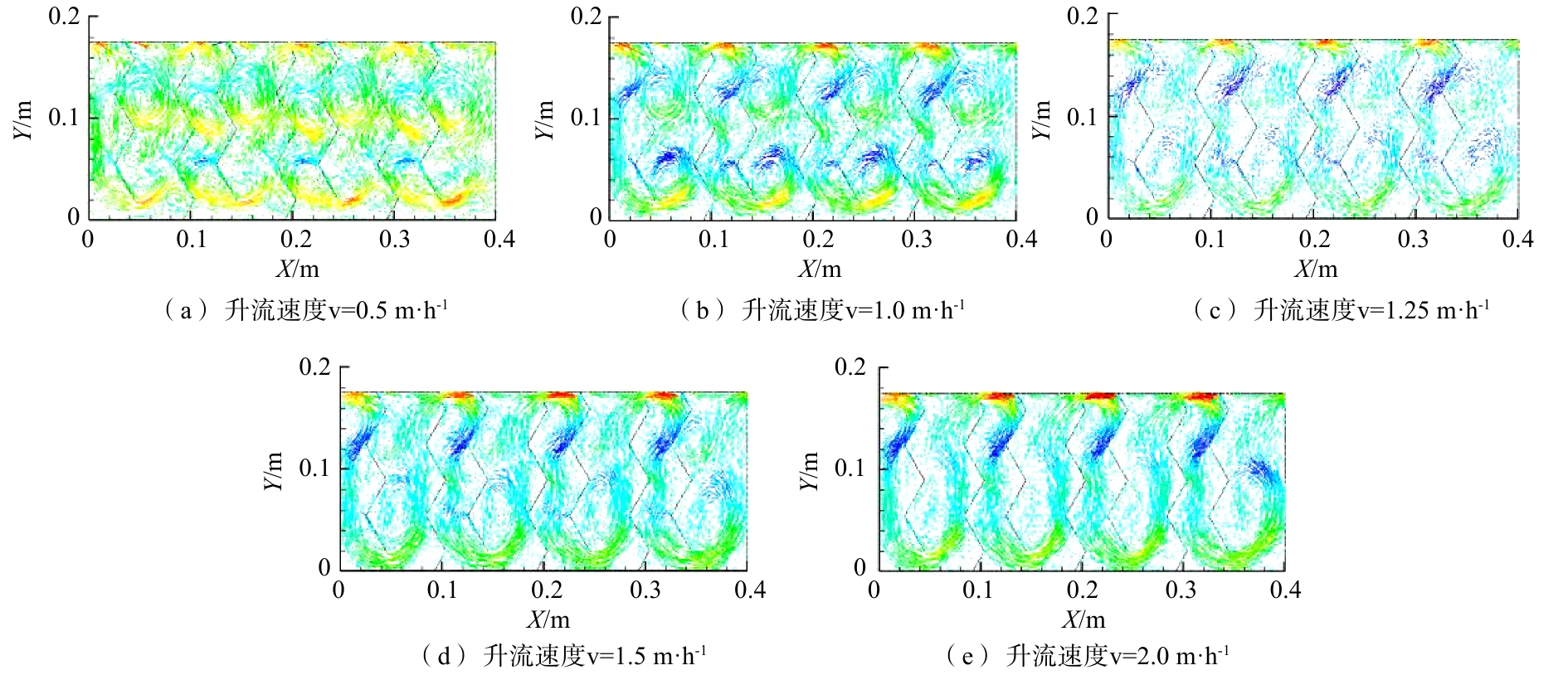

图8表示三相流条件下不同升流速度水流流场分布云图。由图8可知,反应器内部产甲烷的搅动作用,在低升流速度时,较二相流有更多涡流存在并集中在反应器的中部和中上部。但随着升流速度加大,由于气泡的快速上升,升流室中、上部涡流反而逐渐减小。

图9表示三相流条件下不同升流速度反应器垂直水流速度分布曲线。可以看出,因为产甲烷作用,所以在升流室内上、中、下部都存在涡流,整体水流呈现扰动絮流变化较两相流更为剧烈的情况。随着升流速度的增加,水流变化幅度逐步变大。

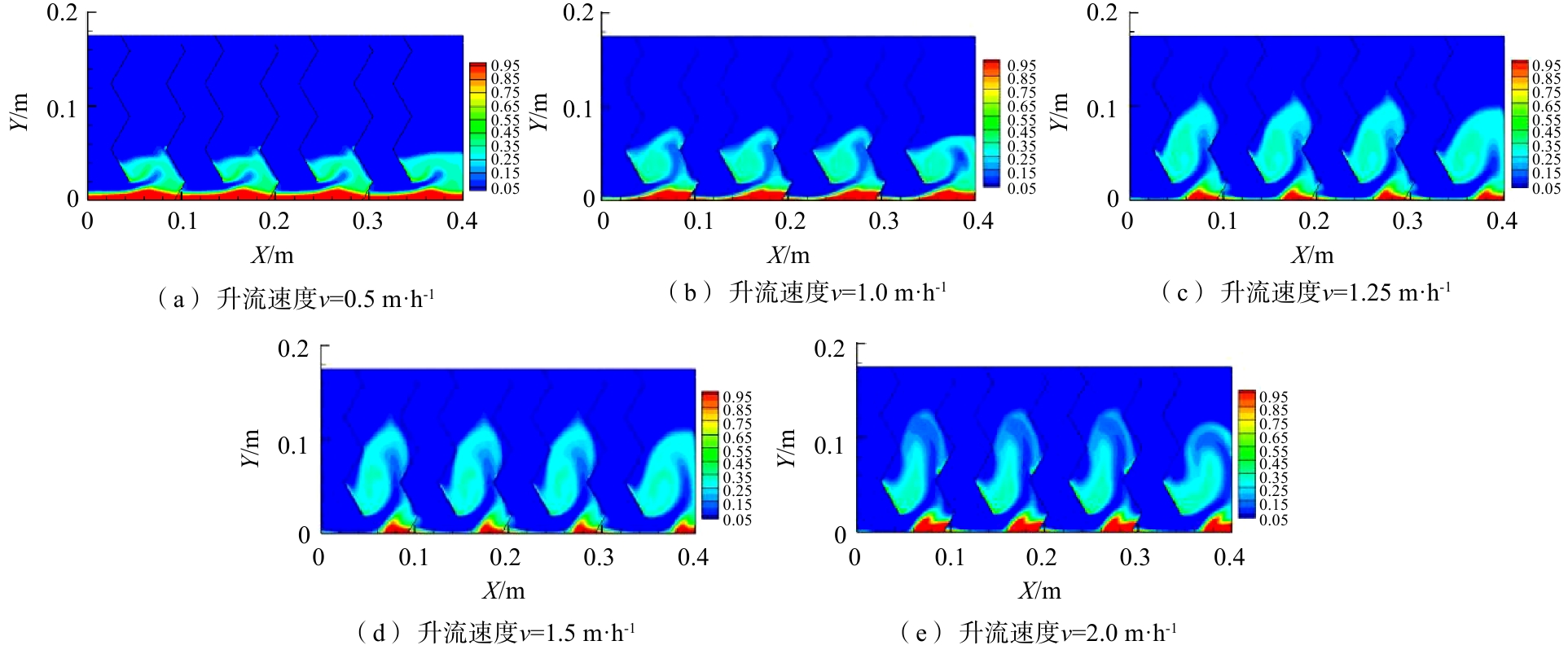

2.2.2 三相流反应器内固含率分布

图10表示三相流条件下不同升流速度固含率分布。由图10(a)和图10(b)可知,升流速度为0.5 m·h−1和1.0 m·h−1时,在反应器的底部依然存在大量的污泥颗粒。由图10(c)可知,当升流速度增大至1.25 m·h−1时,大量的污泥颗粒被冲刷到反应器中部范围。由图10(d)可知,当升流速度为1.5 m·h−1时,污泥颗粒被冲刷到反应器的中、上部区域。由图10(e)可知,当升流速度为2.0 m·h−1时,相比于升流速度为1.5 m·h−1,分布的区域范围更广。

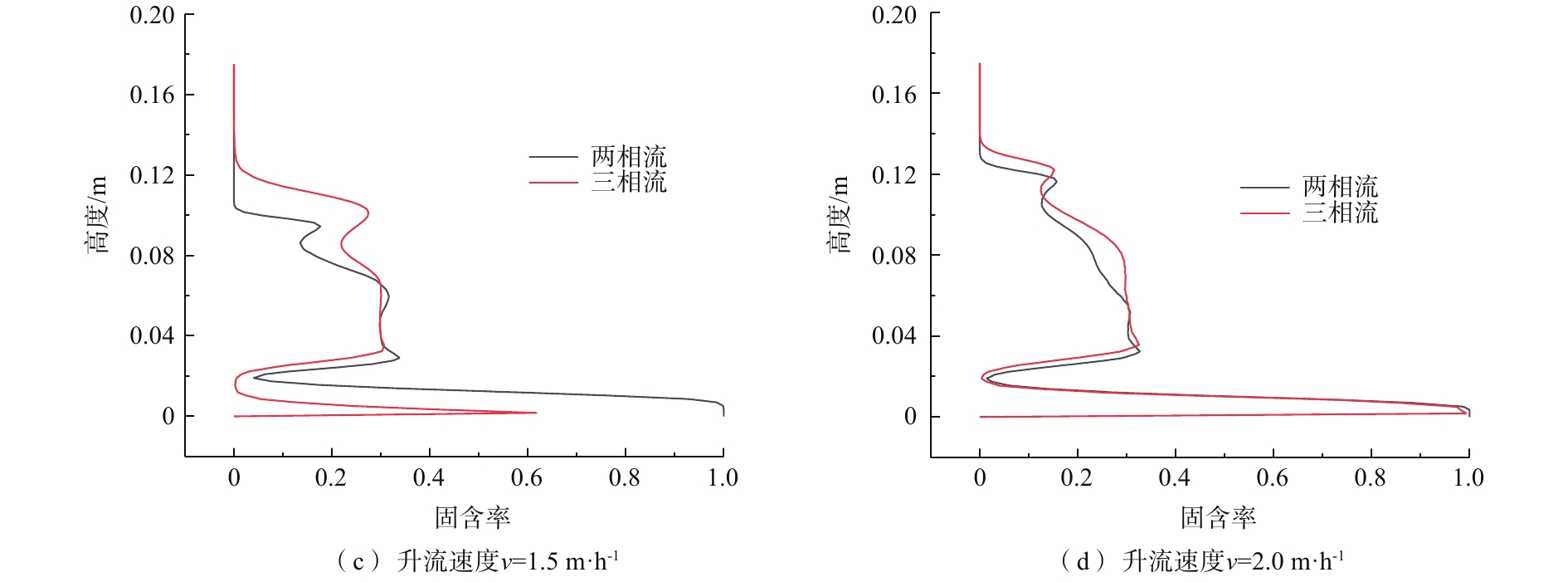

图11表示三相流条件下不同升流速度X=0.165 m以及第2反应室出口固含率分布。由图11(a)可知,在0.03 m水深以下,不同升流速度固含率分布趋势大体相同,反应器底部有一定的污泥沉积。升流速度为0.5 m·h−1和1.0 m·h−1时,因为水流运动方向向上且速度较小,污泥颗粒上升运动不明显,所以固含率主要分布升流室中、下部。当升流速度升至1.25 m·h−1和1.5 m·h−1时,水流上升流速增加,污泥层被进一步抬升,升流室固含率分布在中、上部区域以下。当升流速度为2.0 m·h−1时,污泥层有更高的抬升,固含率分布的区域更广,到达自由液面附近,但是污泥颗粒由于产气和上升水流速度过大,造成第2反应室出口出现污泥颗粒少量流失的情况(见图11(b)所示)。

2.3 mABR二相流与三相流对比模拟分析

图12表示两相流与三相流固含率分布曲线图。可以看出,由于水流及内部产甲烷的共同作用,使得三相流较二相流升流室内污泥颗粒更容易被带至更高的区域,获得更好的泥水混合条件。当升流速度小于1.0 m·h−1时,由于速度过小,无论是两相流还是三相流,污泥颗粒都容易聚集于反应器底部,由于水力搅拌不明显,造成反应器泥水混合不足,生化反应效率下降。过高的升流速度(三相流升流速度大于2.0 m·h−1,两相流升流速度大于2.5 m·h−1),虽然减少了死区,但是由于流速过快造成污泥颗粒流失,从而使反应器生物截留量下降,污泥颗粒含量减小,降低了污泥与污染物之间的接触效果。因此,过高的升流速度和过低的升流速度都不利于反应器的整体去除效率,合理的升流速度有益于水力搅拌,使得污泥颗粒更好地与废水混合,从而提高了COD去除。

3. 结论

1)由于波纹状的折流挡板的阻挡作用,mABR在一定的升流速度下,反应器升流室内可产生较多的涡流,有利于反应器内部泥水混合,加速传质,增加反应接触时间,有利于提高反应器的生物处理效率。

2)反应器内各升流室垂直速度随升流速度增大,扰动变化幅度变大,涡流数量增多,升流室污泥高度也随着升流速度的增加而抬高。在相同升流速度时,三相流由于产气以及气泡的上升扰动,能够获得较二相流更好的泥水混合条件。但过高的升流速度(三相流升流速度大于2.0 m·h−1,两相流升流速度大于2.5 m·h−1)容易造成污泥颗粒流失,使反应器生物截留量下降,污泥颗粒含量减小,从而降低了反应器厌氧生物处理效率。

3)基于模拟研究结果,在厌氧折流板反应器(ABR)的设计应用过程中,针对高浓度有机废水的厌氧产沼气处理,建议升流室的升流速度宜控制在1.5~2.0 m·h−1之间;而针对难生物降解工业废水的水解酸化ABR设计,升流室的升流速度可适当提升至2.0~2.5 m·h−1。

-

表 1 普鲁兰多糖喷膜配方

Table 1. Formulas of pullulan film spraying agent

样品编号 普鲁兰多糖质量分数/% 吐温80质量分数/% 1 1 0.1 2 1 0.3 3 1 0.5 4 3 0.1 5 3 0.3 6 3 0.5 7 5 0.1 8 5 0.3 9 5 0.5 表 2 不同天气条件下喷膜剂的成膜时间

Table 2. Film forming time of spray agent under different weather conditions

温度/ ℃ 湿度/% 光照 成膜时间/min 26 90 无 35.42 26 83 无 22.07 27 71 有 11.67 29 77 有 9.23 32 37 有 4.28 32 59 有 5.90 32 70 无 13.52 32 73 无 19.10 36 60 有 5.70 36 54 无 7.82 -

[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 2021年城乡建设统计年鉴[EB/OL]. [2022-10-12]. https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/fdzdgknr/sjfb/tjxx/jstjnj/index.html, 2022 [2] 张杰. 生活垃圾末端处置过程二次污染控制技术研究[M]. 同济大学, 2016. [3] 崔玉雪, 郭广寨, 黄皇, 等. 垃圾填埋场苍蝇和恶臭污染控制技术研究进展[J]. 环境污染与防治, 2016, 38(1): 69-75,110. doi: 10.15985/j.cnki.1001-3865.2016.01.013 [4] 李海青, 刘欣艳, 孙宇, 等. 垃圾焚烧厂恶臭污染物分布特征及健康风险评价[J]. 环境污染与防治, 2020, 42(9): 1158-1162. [5] 孙翔, 肖芸, 阚慧, 等. 基于生命周期分析的餐厨垃圾肥料化利用环境风险评价研究[J]. 环境污染与防治, 2013, 35(8): 33-38. doi: 10.3969/j.issn.1001-3865.2013.08.008 [6] 朱登磊, 赵修华. 有机垃圾处理机排放臭气的生物脱臭研究[J]. 环境科学与技术, 2007, 30(9): 89-91. doi: 10.3969/j.issn.1003-6504.2007.09.031 [7] DAI Z N, ZENG F S, LIU J, et al. Application of deodorant in odor control of municipal solid waste//IOP Conference Series: Earth and Environmental Science[J]. IOP Publishing, 2018, 192(1): 012063. [8] 杨凯雄, 李琳, 刘俊新. 挥发性有机污染物及恶臭生物处理技术综述[J]. 环境工程, 2016, 34(3): 107-111,179. doi: 10.13205/j.hjgc.201603022 [9] YOU J, OH B, YUN Y S, et al. Improvement in barrier properties using a large lateral size of exfoliated graphene oxide[J]. Macromolecular Research, 2020, 28(8): 709-713. doi: 10.1007/s13233-020-8089-x [10] TRAN T T D, TRAN P H L. Controlled release film forming systems in drug delivery: the potential for efficient drug delivery[J]. Pharmaceutics, 2019, 11(6): 290. doi: 10.3390/pharmaceutics11060290 [11] ATES O. Systems biology of microbial exopolysaccharides production[J]. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2015, 3: 200. [12] 孙华, 张彦昊, 张翔, 等. 普鲁兰多糖在食品保鲜和生物医学中的应用综述[J]. 江苏农业科学, 2019, 47(20): 48-52. doi: 10.15889/j.issn.1002-1302.2019.20.011 [13] 于雪梅. 新型普鲁兰多糖抗菌食品包装膜制备及性能研究[D]. 黑龙江: 哈尔滨工业大学, 2018. [14] OH S, CHO S, LEE J. Preparation and characterization of hydrophilic PLGA/Tween 80 films and porous scaffolds[J]. Molecular Crystals and Liquid Crystals, 2004, 418(1): 229-241. doi: 10.1080/15421400490479352 [15] YAN W, LIEN H L, KOEL B E, et al. Iron nanoparticles for environmental clean-up: recent developments and future outlook[J]. Environmental Science:Processes & Impacts, 2013, 15(1): 63-77. [16] SU L, ZHEN G, ZHANG L, et al. The use of the core–shell structure of zero-valent iron nanoparticles for long-term removal of sulphide in sludge during anaerobic digestion[J]. Environmental Science:Processes & Impacts, 2015, 17(12): 2013-2021. [17] LI L, HAN Y, YAN X, et al. H2S removal and bacterial structure along a full-scale biofilter bed packed with polyurethane foam in a landfill site[J]. Bioresource Technology, 2013, 147: 52-58. doi: 10.1016/j.biortech.2013.07.143 [18] 刘建伟, 高柳堂. 生物滤池高径比对其去除恶臭物质和微生物气溶胶特性的影响[J]. 环境污染与防治, 2018, 40(1): 15-18. doi: 10.15985/j.cnki.1001-3865.2018.01.004 [19] RYBARCZYK P, SZULCZYŃSKI B, GĘBICKI J, et al. Treatment of malodorous air in biotrickling filters: A review[J]. Biochemical Engineering Journal, 2019, 141: 146-162. doi: 10.1016/j.bej.2018.10.014 [20] SU L, LIU C, LIANG K, et al. Performance evaluation of zero-valent iron nanoparticles for high-concentration H2S removal from biogas at different temperatures[J]. RSC Advances, 2018, 8(25): 13798-13805. doi: 10.1039/C7RA12125C [21] LI X, ZHAN Y, SU L, et al. Sequestration of sulphide from biogas by thermal-treated iron nanoparticles synthesized using tea polyphenols[J]. Environmental Technology, 2020, 41(6): 741-750. doi: 10.1080/09593330.2018.1509891 [22] SHINGEL K I. Determination of structural peculiarities of dexran, pullulan and γ-irradiated pullulan by Fourier-transform IR spectroscopy[J]. Carbohydrate Research, 2002, 337(16): 1445-1451. doi: 10.1016/S0008-6215(02)00209-4 [23] SAKATA Y, OTSUKA M. Evaluation of relationship between molecular behavior and mechanical strength of pullulan films[J]. International Journal of Pharmaceutics, 2009, 374(1/2): 33-38. doi: 10.1016/j.ijpharm.2009.02.019 期刊类型引用(1)

1. 郭婕,付佳慧,刘爱荣,周涛,赵由才. 海藻酸钠-壳聚糖-碳酸氢钠复合膜优化制备及性能表征. 环境工程学报. 2024(07): 2010-2018 .  本站查看

本站查看

其他类型引用(0)

-

下载:

下载: