-

我国现有的《建设用地土壤污染风险评估技术导则》 (HJ25.3-2019) (以下简称HJ25.3) [1]借鉴了美国国家科学院基于土壤中VOCs质量分数计算其呼吸暴露途径的健康风险评估方法,未考虑污染物对人体嗅觉感官的影响与刺激[2]。在实际应用中,当地块土壤中存在异味污染物时,即使健康风险可接受,仍会发生“异味扰民”现象[3]。马杰[4]在某农药污染地块调查中发现,地块土壤中污染物质量分数均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行) 》 (GB36600-2018) [5]筛选值,但仍散发出明显的刺激性气味。为控制污染地块中异味污染物的环境影响,提高居民生活质量,亟需开展针对异味污染物的风险评估与土壤修复目标值制定方法研究。

美国在污染地块风险评估过程中已关注异味污染物对人体嗅觉感官的影响[6]。2003年康涅狄格州发布的《修复标准法规 挥发标准》 (Remediation Standard Regulations Volatilization Criteria) [6]中将部分异味污染物的嗅阈值作为土壤污染物蒸气吸入暴露途径的室内空气质量浓度上限值。目前,国内已有学者开展了基于异味污染物嗅觉效应的土壤修复目标值 (或者土壤阈值) 制定方法研究。周友亚等[7]借助河北某化肥遗留场地,综合考虑氨氮对现场工作人员的嗅觉影响及健康风险评估结果,确定了土壤氨氮的风险控制值,并进一步上升为河北省地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值》 (DB13T 5216-2020) [8]。张施阳等[9]以某退役污染地块为案例场地,构建了基于“异味土壤-挥发途径-嗅觉效应”的土壤苯系物异味评估方法,并利用污染地块长期和短期异味暴露效应模型,推导了地块苯系物土壤风险阈值。

我国污染场地相关导则推荐采用J&E模型进行呼吸暴露途径的风险评估,但J&E模型假定的VOCs在土壤气-固-液中的三相平衡分配理论忽略了土壤有机质等对污染物的吸附锁定效果,也未考虑向上迁移过程中的生物降解作用,故计算结果偏保守 [10-11]。针对这一问题,国内外许多研究机构开展了基于实测土壤气或土壤气挥发通量进行风险评估的研究工作。MCNEEL等[12]研究表明,基于土壤气挥发通量较之基于土壤中污染物质量分数采用J&E模型计算三氯乙烯与苯的健康风险低1~2个数量级。张蒙蒙等[13]基于土壤气挥发通量计算苯的健康风险相比基于土壤中污染物质量分数采用J&E模型计算的健康风险低1个数量级。李卫东等[14]采用挥发通量计算三氯甲烷的修复目标值高出基于J&E模型计算的修复目标值1个数量级。上述研究表明,基于实测土壤气或挥发通量进行健康风险评估并制定修复目标值,可在一定程度上规避J&E模型高估VOCs污染物实际风险造成过度修复的问题。但是,针对有恶臭气味的VOCs物质,如硫醚、氨氮等,不管是基于土壤中污染物质量分数还是基于土壤气和土壤气挥发通量,仅仅通过健康风险评估方法确定恶臭类VOCs土壤修复目标值难以保证不会发生“异味扰民”的舆情问题。

本研究以某农药污染地块二甲基二硫醚为研究对象,分别采集地块土壤和土壤气样品测定土壤二甲基二硫醚质量分数和土壤气挥发通量。基于J&E模型与土壤气挥发通量模型,以保护人体健康和防止异味扰民2个角度评价二甲基二硫醚的环境影响,并探索基于二甲基二硫醚嗅觉效应的土壤修复目标值的制定方法,以期为我国异味污染地块的环境管理提供参考。

-

项目地块位于长三角地区,占地面积约69 000 m2。原企业始建于1958年,主要从事农药与化工生产。地块于2007年停产搬迁后一直处于闲置状态,未来拟开发为仓储用地。地块污染状况调查过程中发现,土壤中存在二甲基二硫醚 (具有类似腐烂洋葱的恶臭气味) 污染。插值结果显示,地块东北侧原精胺回收车间所在区域土壤二甲基二硫醚质量分数较高 (图1) 。

-

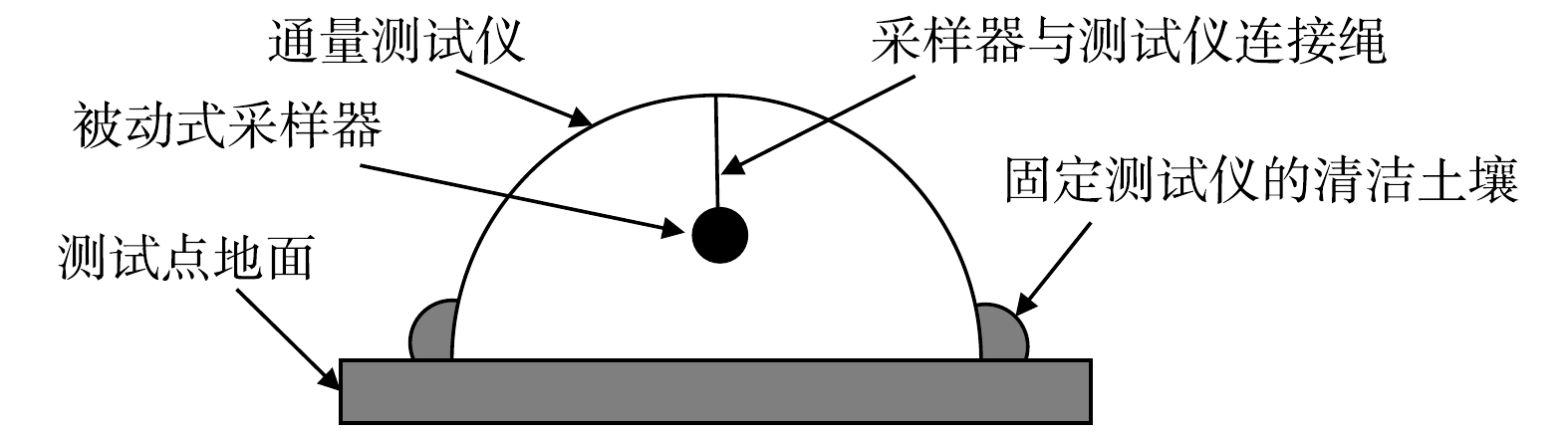

根据地块污染状况调查过程中二甲基二硫醚插值结果 (图1) ,确定土壤中二甲基二硫醚质量分数较高且恶臭气味较重的原精胺回收车间为研究区域,在研究区域内选取地块污染状况调查过程中的异常点位附近2 m范围内分别布设9个土壤和土壤气挥发通量测试采样点 (图1) 。采用人工取土钻采集地表下1 m处柱状土样,使用非扰动采集器快速采集土壤样品,移至加有10 mL甲醇的棕色吹扫瓶内,参考《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 (HJ605-2011) 对样品进行定量分析[15]。土壤气挥发通量样品通过被动式采样器采集。被动式采样装置由575系列有机蒸气被动采样器 (内置活性炭) 和通量测试仪2个部分组成,如图2所示。被动式采样器固定于通量测试仪内部,安装于测试点7 d后取出,将其温度升到200 ℃后保持2 min,进样口初始温度230 ℃,离子源温度200 ℃,分流比为10:1;进样量为1 μL。

-

1) 基于嗅觉效应的评价模型与方法。土壤中的VOCs通过三相分配从土壤固相与液相进入土壤孔隙形成土壤气,经过垂向迁移扩散作用依次通过土壤非饱和带与边界滞留层到达建筑物底板,以对流或扩散的方式通过建筑物底板裂隙进入室内呼吸区后经呼吸暴露于人体[16]。当存在异味的VOCs污染物室内暴露质量浓度高于其嗅阈值时,会被人体嗅觉感官感知[17]。因此,确定异味VOCs污染物的室内暴露质量浓度是评价地块异味程度的关键。

基于土壤气挥发通量计算室内暴露质量浓度。土壤中的异味VOCs污染物到达室内呼吸区的3个过程中,土壤气挥发通量相等,满足通量连续性原则。因此,基于土壤气挥发通量的VOCs室内暴露质量浓度预测模型如式 (1)~式 (2) 所示[18]。

式中:

Cair−Flux 为基于土壤气挥发通量计算的室内暴露质量浓度,mg·m−3;Flux为测试点关注污染物的挥发通量,mg·m−2·s−1;M为通量测试仪内采样器中关注污染物通量测试期间吸附的污染物的质量,mg;LB为室内空间体积与气态污染物入渗面积比,m;ER为室内空气交换速率,次·s−1;A为被动式通量箱底面积,m2;T为通量测试持续时间,s。基于J&E模型计算室内暴露质量浓度。J&E模型假设土壤中的VOCs在固-气、液-气、液-固三相间处于动态、可逆的平衡过程,VOCs的土壤气质量浓度通过能斯特分布定律由土壤中污染物质量分数进行推算[19]。则土壤VOCs室内暴露质量浓度的J&E模型如式 (3)~式 (5) 所示。

式中:Cair-J&E为基于J&E模型计算的室内暴露质量浓度,mg·m−3;Cs为土壤中关注污染物质量分数,mg·kg−1;

Deffs 为关注污染物在地基与墙体裂隙中的有效扩散系数,m2·s−1;H为亨利常数,无量纲;ρ为土壤容重,kg·dm−3;θwater为土壤中孔隙水体积比,无量纲;θair为土壤中孔隙空气体积比,无量纲;θt为土壤中总孔隙体积比,无量纲;η为地基裂缝表面积占室内地表面积比例,无量纲;θacrack为地基裂隙中空气体积比,无量纲;θwcrack为地基裂隙中水体积比,无量纲;Dair为空气中扩散系数,cm2·s−1;Dwater为水中扩散系数,cm2·s−1。2) 基于健康风险的评价模型与方法。二甲基二硫醚不属于国际癌症研究组织(IARC)中划分的5类致癌物,USEPA综合风险信息系统(IRIS)等国际权威毒理学数据库亦无二甲基二硫醚的非致癌效应毒理学数据[20]。参考USEPA《吸入参考剂量方法学》 (interim methods for development of inhalation reference doses) [21]获取二甲基二硫醚的未观察到有害作用水平 (NOAEL) ,外推二甲基二硫醚非致癌健康效应 (RfD) 模型如式 (6) 所示[22-23]。

式中:RfD为呼吸吸入参考剂量,mg·kg−1·d−1;UF为不确定系数,无量纲;MF为修正系数,无量纲;NOAEL为无可见有害作用水平,mg·kg−1·d−1。

①基于土壤气挥发通量计算危害商。结合式 (1) 与剂量-效应关系得到基于土壤气挥发通量的VOCs室内呼吸暴露途径危害商预测模型如式 (7) 所示。

式中:

RFlux 为基于土壤气挥发通量计算的危害商,无量纲;ED为暴露周期,a;EF为暴露频率,d·a−1;AT为非致癌效应平均时间,d;BW为成人体重,kg;DAIR为成人每日空气呼吸量,m3·d−1;。②基于J&E模型计算危害商。结合式 (3) 与剂量-效应关系得到基于J&E模型的室内呼吸暴露途径危害商预测模型如式 (8) 所示。

式中:

RJ&E 为基于J&E模型计算的危害商,无量纲。 -

1) 基于嗅觉效应采用J&E模型计算二甲基二硫醚修复目标值。结合式 (3) ,可推导基于嗅觉效应采用J&E模型计算土壤修复目标值如式 (9) 所示。

式中:Cs-J&E为基于嗅觉效应采用J&E模型计算的土壤修复目标值,mg·kg−1;Codor为异味污染物嗅阈值,mg·m−3;Koc为土壤有机碳/土壤孔隙水分配系数,L·kg−1;foc为土壤有机碳质量分数,无量纲。

2) 基于嗅觉效应采用土壤气挥发通量计算二甲基二硫醚修复目标值。针对J&E模型计算的修复目标值相对较为保守的问题,可采用土壤气挥发通量对其进行校正。参考文献[14],采用基于实测土壤气挥发通量的评估模型与基于相应监测点位土壤中污染物质量分数的J&E模型分别计算室内呼吸暴露途径下的室内暴露质量浓度,计算2者的比值为模型校正因子。利用校正因子对基于J&E模型计算的土壤修复目标值进行校正,以获取更为客观的土壤修复目标值。模型校正因子计算如式 (10) 所示,获取模型校正因子后,参考式 (11) 对基于J&E模型计算的修复目标值进行校正。

式中:CF为模型校正因子,无量纲;Cs-Flux为基于实测土壤气挥发通量校正后的土壤修复目标值,mg·kg−1。

模型参数的取值与参考来源见表1。

-

如表2所示,土壤中有2个点位二甲基二硫醚高于检出限,其中,土壤中二甲基二硫醚最高检出质量分数 (7.64 mg·kg−1) 点位与土壤气挥发通量最大值 (0.001 24 mg·m−2·s−1) 点位一致;其他7个点位土壤中二甲基二硫醚质量分数均小于检出限 (0.1 mg·kg−1) ,而对应点位的土壤气中二甲基二硫醚均有不同程度的检出。这是因为,二甲基二硫醚挥发性较强,加之地块土壤有机碳质量分数相对较低 (foc = 0.002 9) ,使其更容易赋存于土壤气相中[29-31];同时,研究区表层0~4 m为孔隙较大、结构松散的杂填土层,为土壤气中二甲基二硫醚的扩散迁移提供了相对贯通的自由通道,故研究区域土壤气中二甲基二硫醚的分布相对均匀[32-33]。由此可见,采用土壤气测试结果来表征挥发性物质,尤其是有异味的挥发性物质的环境风险会更加客观实际。

-

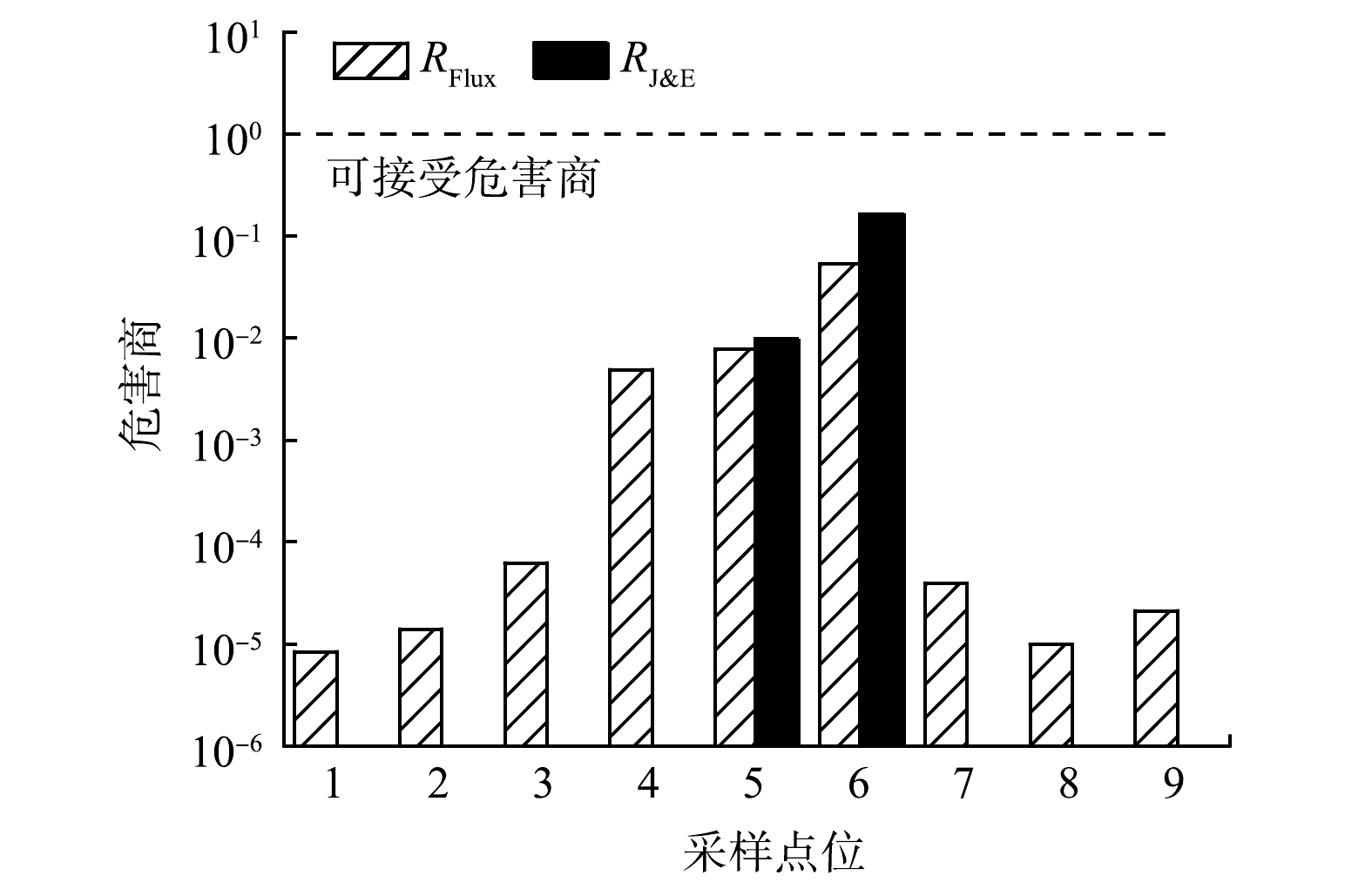

1) 基于毒性效应的健康风险。采用《建设用地土壤污染风险评估技术导则》 (HJ25.3-2019) [1]推荐的J&E模型及基于土壤气挥发通量模型计算第二类用地暴露情境下室内挥发暴露途径二甲基二硫醚的非致癌危害商均低于1 (图3) ,表明地块土壤中二甲基二硫醚对人体健康风险可接受。

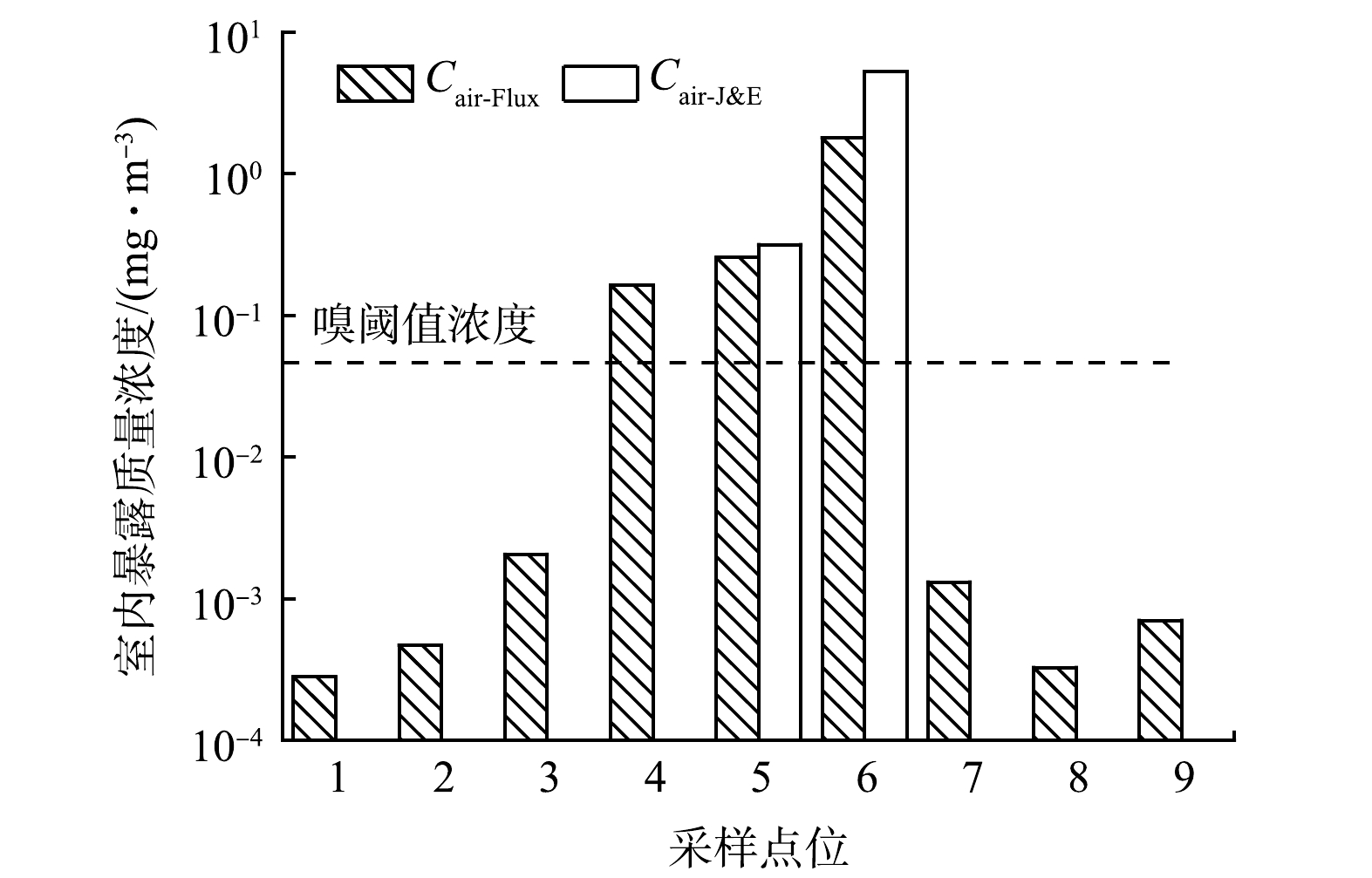

2) 基于嗅觉效应的环境风险。当二甲基二硫醚的室内暴露质量浓度超过嗅阈值时,异味污染物会被人体嗅觉感知,超过嗅阈值倍数越高异味越明显。通过土壤中二甲基二硫醚质量分数基于J&E模型计算点位5和6的室内暴露质量浓度均超过其嗅阈值 (0.046 mg·m−3),超标倍数分别为6.91与114.78倍;基于土壤气挥发通量计算的室内暴露质量浓度,在4、5与6号点位超过其嗅阈值,超标倍数分别为3.57、5.57与38.91倍 (图4) 。表明地块土壤存在异味环境风险。

综合图3与图4可看出,场地土壤二甲基二硫醚健康风险可接受,但由异味引起的环境风险不能忽视,基于嗅觉阈值制定土壤二甲基二硫醚的修复目标值可解决由异味引起的环境风险和扰民问题。

-

基于嗅觉效应采用2种模型计算二甲基二硫醚室内暴露质量浓度Cair-Flux和Cair-J&E,2者的95%置信区间上限分别为0.588与1.69 mg·m−3,模型校正因子为Cair-Flux和Cair-J&E的95%置信区间上限的比值,计算结果为0.348,如表3所示。其中土壤未检出点位二甲基二硫醚质量分数以检出限的1/2计算。

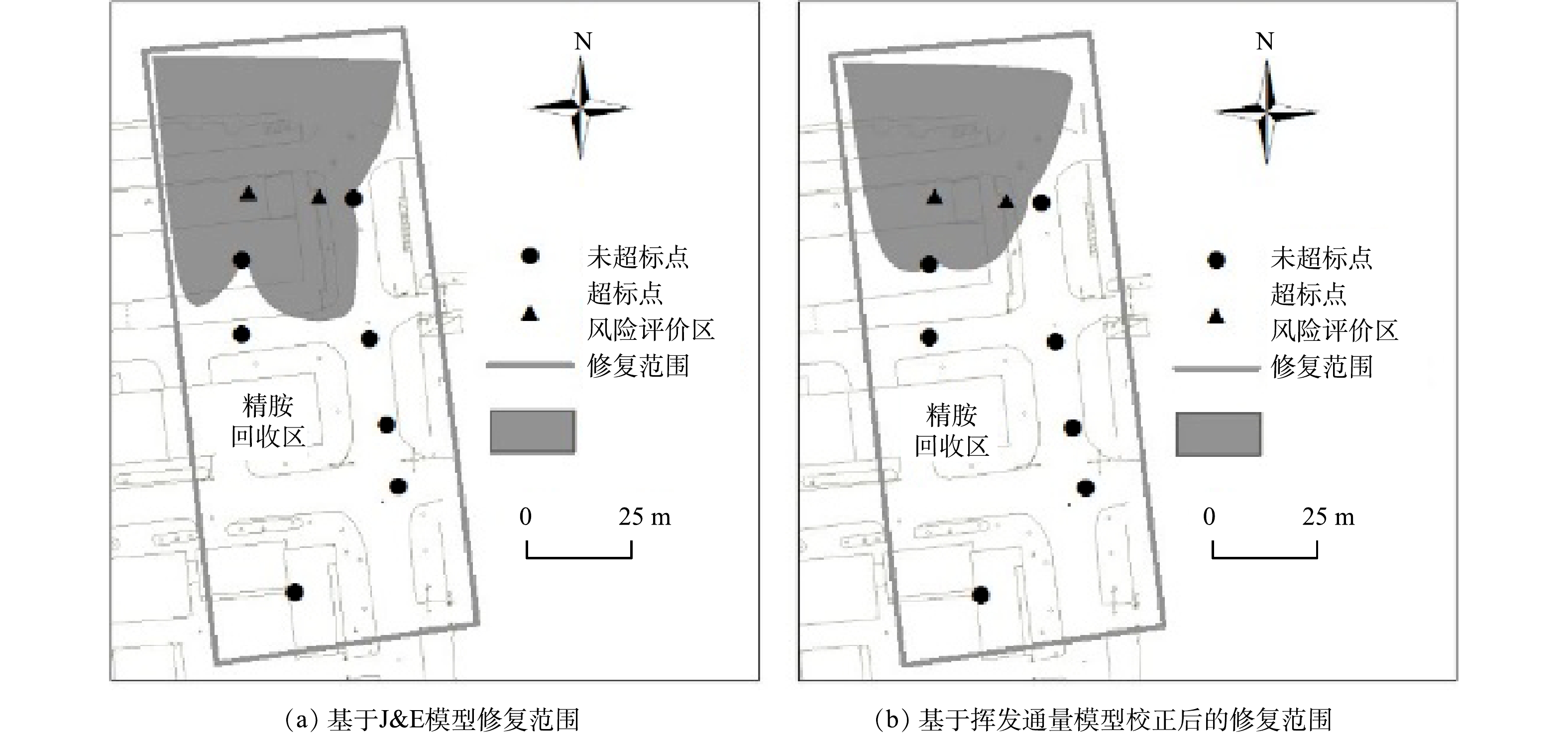

基于嗅觉效应采用模型校正因子对基于J&E模型计算的修复目标值进行校正 (表4) 。由表4可知,基于J&E模型计算的修复目标值为0.067 mg·kg−1,引入模型校正因子基于土壤气挥发通量的修复目标值为0.193 mg·kg−1,修复目标值相比J&E模型提高了一个数量级。这与姜林等[14]采用土壤气模型校正因子制定的修复目标值相比基于土壤中污染物质量分数的J&E模型提高了一个数量级的结论相符。采用ArcGIS软件对二甲基二硫醚污染土壤进行空间插值,如图5所示。由图5与表4可知,采用土壤气挥发通量校正后的修复土方量为16 362 m3,相比基于J&E模型的修复土方量减少了6 930 m3,约29.75%。可见,从嗅觉效应出发,在保证地块土壤既无健康风险,又无异味环境风险可安全利用的目标下,通过采用实测土壤气挥发通量校正因子CF校正后确定的二甲基二硫醚土壤修复目标值可在一定程度避免J&E模型过于保守的问题。

-

1) 二甲基二硫醚作为挥发性比较强的有机物更容易赋存于土壤气相中,采用土壤气测试结果来表征挥发性物质,尤其是有异味的挥发性物质的环境风险会更加客观可信。

2) 研究区域内二甲基二硫醚人体健康风险可接受,但室内暴露质量浓度超过污染物嗅阈值,最大超标倍数为114.78,存在异味环境风险。

3) 基于嗅觉效应采用实测土壤气挥发通量校正因子确定的二甲基二硫醚土壤修复目标值为0.193 mg·kg−1,相比基于土壤中二甲基二硫醚质量分数采用J&E模型的计算值提高了一个数量级,对应土壤修复方量减少约29.75%,可在一定程度上克服J&E模型过于保守的问题。

4) 目前我国污染地块环境管理体系主要基于人体健康风险,针对硫醚类等污染地块中常见的异味污染物,需要统筹考虑健康风险与嗅觉效应进行风险评估与土壤修复目标值的推导,可有效解决我国农药污染地块异味扰民的突出环境问题,为异味污染地块的环境管理提供技术支持。

基于嗅觉效应的土壤二甲基二硫醚修复目标值制定

Method of establishing soil remediation target value of dimethyl disulfide based on olfactory effect

-

摘要: 我国现行风险评估导则多采用基于土壤中污染物质量分数的Johnson-Ettinger(J&E)模型评估VOCs呼吸暴露健康风险,但对于土壤中异味污染物的特殊性考虑不足。以某农药污染地块土壤中异味污染物二甲基二硫醚为研究对象,分析了二甲基二硫醚在土壤与土壤气中的赋存状态,采用土壤气挥发通量与J&E模型分别计算室内呼吸暴露途径的健康与环境风险,探索基于异味污染物对人体嗅觉效应的土壤修复目标值制定方法。结果表明,土壤中二甲基二硫醚最高检出质量分数与土壤气挥发通量最大值检出点位一致,其余点位土壤气中二甲基二硫醚均有不同程度检出而土壤只有2个点位有检出;二甲基二硫醚作为挥发性比较强的有机物更容易赋存于土壤气相中,采用土壤气挥发通量测试结果来表征二甲基二硫醚的环境风险会更加客观可信。研究区域内二甲基二硫醚人体健康风险可接受,但室内暴露质量浓度最高值为5.28 mg·m−3,超过了污染物嗅阈值,存在异味引起的环境风险。基于嗅觉效应采用土壤气挥发通量制定的修复目标值为0.193 mg·kg−1,相比J&E模型提高了一个数量级,修复方量减少约29.75%。基于土壤气挥发通量综合考虑健康风险和嗅觉阈值进行风险评估与土壤修复目标值的制定,既能确保异味污染地块安全利用,又在一定程度上避免了过度修复的问题。本研究结果可为异味污染地块的环境管理提供参考。Abstract: The Johnson Ettinger (J&E) model based on soil pollutant mass fraction is mostly used to assess the health risk of inhalationexposure to VOCs of the current risk assessment guidelines in China. However, the specificity of odor pollutants in soil is narrowly considered. Herein, the health and environmental risks were calculated by the indoor inhalation exposure pathway via soil gas volatilization flux and J&E model. As an odor pollutant in soil of one pesticide contaminated site, dimethyl disulfide(DMDS) was chosen to explore and analyze occurrence conditions in soil and soil gas and the method of establishing the target of soil remediation due to the odour olfactory effect on humans. These results showed that the highest mass fraction of DMDS in soil were consistent with the highest detected level of soil gas volatilization flux at the same sampling point, and the remaining sampling points showed different degrees of detection of DMDS in soil gas without two points detected DMDS in soil. DMDS was more likely to be deposited in the soil gas phase and it would be more objective and reliable to the utilization of soil gas volatilization flux test results to characterize the environmental risk of DMDS. The human health risk of DMDS was acceptable in the investigation region, but the maximum indoor exposure concentration was 5.28 mg·m−3, which exceeded the odour threshold of pollutants, and there were environmental risks caused by odour. The remediation target value based on olfactory effect was 0.193 mg·kg−1, and the volatilization flux of soil gas exceeds the order of magnitude of J&E model, and the remediation cost could be reduced for around 29.75%. The risk assessment and soil remediation target value could improve the safe use of odour contaminated sites and block excessive remediation due to the soil gas volatilization flux integrated with the health risk and olfactory threshold. This research can provide advanced theoretical reference for the environmental management of odor contaminated sites.

-

生物炭由于其价格低廉、来源广泛,并且在去除土壤、水体污染物应用中展现了良好的应用潜力[1-3],引起了研究者对其与污染物相互作用机制的关注与探索。生物炭吸附-降解污染物能力与生物炭的比表面积、极性、芳香性以及表面官能团等结构有较大关联[4-5],而上述结构特性均与生物炭制备温度密切相关[6-7]。前期研究显示,随着制备温度的增高,生物炭比表面积增大、C结构形成致密的芳香环,但O元素随之下降,表面含氧官能团种类、数量也随之发生变化[8-10]。因此,由于制备温度产生的生物炭含氧结构的性质差异导致其与污染物之间的相互的作用方式也发生改变[11-12]。

早期研究者针对生物炭去除污染物的探索主要集中在吸附过程。随着研究的不断深入,研究者发现水体或土壤中添加生物炭后,污染物表观浓度的减少过程不仅包含吸附,还伴随着降解的作用[13-14]。这一结论引发了研究者对生物炭作为新型功能性材料去除污染物的机制新的思考与探索。在对生物炭降解作用的探索过程中,生物炭中的环境持久性自由基(environmentally persistent free radicals, EPFRs)对污染物的氧化作用吸引了研究者的关注[15-17]。有研究在生物炭-对硝基苯酚(PNP)降解体系中,将EPFRs列为降解的主要原因[13]并排除了小分子自由基对PNP降解的贡献;还有研究组发现EPFRs活化过硫酸盐降解促进污染物降解的过程[18]。然而,随着研究的深入,污染物降解程度与EPFRs信号强度出现了不完全匹配的现象。通常,400—700 ℃制备的生物炭自由基信号最强,但自由基信号强度较弱的生物炭(小于400 ℃或大于700 ℃制备)的降解程度反而更高[19-20]。随着越来越多的降解现象无法通过EPFRs一种途径完全解释,研究者们提出,生物炭降解污染物机制可能还包含除了EPFRs以外的途径。近期,生物炭含氧结构参与降解污染物的想法被提出[21],并逐渐成为生物炭去除污染物的研究重点。

为了明确生物炭表面含氧观官能团类型以及含量在去除污染物过程中的作用,研究者通过不同的检测手段对生物炭表面含氧官能团进行定性、定量分析,并使用多种改性方式调控生物炭表面含氧官能团类型和相对含量[4, 22-23],主要以物理、化学改性方式为主,针对性地提高生物炭的氧化或还原能力;还包括微生物作为电子供体与含氧官能团产生协同作用,达到增强污染物吸附-降解的目的[23]。本文以生物炭制备温度为背景,总结了不同温度制备的生物炭在吸附与降解污染物过程中因含氧结构的不同产生的差异,并在现有的研究基础上,归纳了通过不同热解方式、氧化/还原剂改性生物炭以及负载目标官能团等多种方式增强生物炭去除污染物的能力,为后期有选择性地应用生物炭提供一定的参考与依据。

1. 生物炭含氧官能团在污染物吸附-降解中的作用(The role of oxygen-containing functional groups of biochar in the adsorption and degradation process of contaminants)

1.1 生物炭含氧官能团在污染物吸附过程中的作用

与活性炭、石墨烯等其他碳基材料相比,生物炭在吸附污染物方面展现出更优越的性能[24]。早期研究结果表明,吸附机制主要分为物理吸附和化学吸附。物理吸附与生物炭的孔半径、数量、C结构有关[25-26]。在物理吸附过程中,100—400 ℃制备的生物炭保留着部分未完全炭化的结构,这些未炭化的部分也参与了部分吸附行为[8, 26-27]。此制备温度区间烧制的生物炭由于比表面积有限,更大程度上是通过氧化还原或催化的方式达到吸附污染物的目的[24, 28]。而500—1000 ℃烧制的生物炭拥有更大的比表面积,以及更完整的芳香结构[29]。结构的变化导致生物炭吸附方式随之改变[30],丰富的芳香结构使500、1000 ℃烧制的生物炭极性降低,疏水性的增强在吸附污染物时发挥了巨大作用[8, 27, 31]。化学吸附过程当中,由于含氧官能团(—COOH、C=O、—OH)的亲水性[26, 32],在吸附有机污染物,尤其是疏水性污染物时,具有更强的结合能力[26]。生物炭去除无机金属(例如金属汞、二价铜、二价铅,六价铬)[33]过程中,生物炭表面—COOH与酚羟基官能团(Phenolic-OH)反应表现出较高的活性[34],与有机污染物去除过程类似,不同温度制备的生物炭对金属的去除同样表现出了差异性。小于400 ℃制备的低丰度的炭结构更有利于铅的固定,C=O与金属离子形成π离子键,能够有效地的固定铜、镍、镉、铅[35]。而制备温度超过500 ℃时,生物炭O含量损失增多,极性降低,此时,氢键和π-π键在生物炭对无机金属吸附中起主要作用[36-37]。

总体而言,降低生物炭制备温度能够较好地保留炭表面的O元素,含氧官能团的含量相对更加丰富,更有利于吸附过程的进行,其中—COOH、Phenolic-OH等官能团参与了主要吸附过程。从污染物的表观去除率来看,热解温度超过500 ℃的生物炭展现了更大的去除效率,因为该过程除吸附以外,降解效率占据较大的比重[38]。因此仅仅根据吸附效率判定生物炭去除污染物的能力是不客观的,综合考虑生物炭对污染物吸附-降解效率才是评估生物炭环境效应最科学、全面的方式。

1.2 生物炭含氧官能团在污染物降解过程中的作用

前期,部分研究者认为生物炭中EPFRs是生物炭降解污染物的主要因素[18, 39]。然而,随着研究的进一步深入,研究者观察到有机污染物降解程度与生物炭中EPFRs信号不匹配的现象,并发现生物炭的降解能力与其表面的一种含氧结构——醌基团(Quinoid C=O)产生了紧密的关联[40]。在木炭制备的生物炭实验中,Saquing等[41]证明了生物炭具有氧化还原循环能力,而该氧化还原循环功能与生物炭表面的Quinoid C=O有着紧密关联[42-43]。与生物炭吸附污染物过程一致,因不同温度制备的生物炭而产生的结构差异在降解途径中也展现了不同机制[44]。在Yu等[19]的研究中,Quinoid C=O和Phenolic-OH被认为是表面的活性位点,对生物炭降解五氯酚的贡献达到了56%,其中900 ℃生物炭对五氯酚的降解效率大于400 ℃生物炭,因为900 ℃生物炭表面Quinoid C=O数量明显更多,其良好的导电性也一定程度上加速了电子传递。在生物炭反硝化过程中,300 ℃生物炭中Phenolic作为电子供体有效地增强了反硝化过程,而800 ℃生物炭中Quinoid C=O作为电子受体抑制了N2O的反硝化过程,但是其电导体结构促进了N2O的还原[14]。大于700 ℃制备的生物炭其导电结构在降解有机污染物过程中辅助Quinoid结构加速电子传递,从而促进降解过程。但最近的研究显示在水热炭厌氧催化甲烷的生成中排除了导电结构的作用,再次强调了含氧官能团在电子传递过程中的重要性[45]。同样,生物炭含氧官能团-重金属污染物体系中,介导物质的加入间接影响降解的途径同样被证实,在Fang研究组中,金属的加入影响EPFRs种类、数量的形成,间接影响酚类化合物降解效率[46]。文中虽未明确指出官能团参与反应过程,但其电子传递氧化Fe2+的过程同样涉及电子传递过程,体系中含氧官能团的作用有待探究。

显然,不管是通过吸附还是降解的方式,两种机制均降低了污染物的表观浓度。与吸附过程相同,生物炭含氧官能团的种类受制备温度的影响,在降解过程中也因其结构变化展现了一定差异性(表1)。不同的是,降解过程中电子接受或供给会影响中间产物的性质,中间产物是否会对环境产生更大的毒害效应,与生物炭性质以及其中的化学反应过程是紧密相关的。因此,生物炭的制备条件是决定其性质的重要因素,后文将从生物质来源、制备温度以及不同的性质进行细致的区分,并对生物炭结构特性进行细致的归纳总结。

表 1 生物炭含氧官能团在污染物吸附降解过程中的作用Table 1. Role of oxygen-containing functional groups of biochars in the process of contaminants adsorption and degradation原生质Raw materials 污染物Contaminants 去除方式The way of the removal 制备温度/℃Temperature 官能团类型Functional groups 参考文献References 家禽粪便 除草剂 吸附 400 Hydroquinone [24] 木材生物炭 汞 吸附 600 —COOH、Phenolic-OH [33] 生物炭 罗丹明B 吸附 — C=O、Phenolic-OH [47] 橘子皮 1-萘酚;萘 吸附 150—700 —OH [30] 玉米秸秆 西马嗪 吸附 100—600 —COOH、C=O [26] 谷物 甲基紫 吸附 350 —COOH、Phenolic-OH [48] 生物炭 N2O 降解 300 Phenolic-OH [14] 水稻秸秆 邻苯二甲酸二乙酯 降解 — Quinoid [49] 水稻秸秆 五氯酚 降解 900 Quinoid C=O [19] 硬木生物炭 乙酸盐、硝酸盐 降解 550 Phenolic-OH、Quinoid C=O [41] 水稻秸秆 罗丹明B 吸附、降解 500、1000 Quinoid C=O [20] 水稻秸秆 对硝基苯酚 吸附、降解 500 Quinoid [40] 碳基材料 — 氧化 —- —COOH [50] 2. 影响生物炭含氧官能团类型的重要因素(Important factors affect the types of oxygen-containing functional groups of biochar)

2.1 生物质来源对含氧官能团的影响

生物炭来源广泛且种类多样,通常生物炭的制备多使用农业、工业废弃物以及动物粪便作为原料,在低氧或无氧条件下进行热解处理[51-52]。不同来源的生物质在原始组成上包含一定的差异[51],例如以农业废弃物,水稻秸秆、玉米秸秆等植物残留物为原料的生物炭中保留了C、H、O、N、P、S、K、Mg、Si等元素;而以猪粪、牛粪等动物粪便制备的生物炭Mg、Si含量相对较少[53]。近年来较多的研究者使用活性污泥制备生物炭,此类生物炭中包含较多残留的重金属物质[54]。制备过程中不同的原始材料组分的变化也不一样,例如产率和灰分的含量[55]与原料中水分、纤维素、半纤维素、木质素的含量以及热解温度有关[56]。在热解过程中,最先开始分解的是半纤维素成分,其次是纤维素,最后是木质素[57]。Beesley等[58]研究结果显示硬木原生质制备的生物炭更加适用于吸附有机污染物,而软木原生质制备的生物炭对无机污染物吸附效率更高。但在热解升温过程中,不同生物质来源制备的生物炭元素组成、比表面积、官能团种类以及含量变化趋势是一致的。

2.2 制备方法对生物炭含氧官能团的影响

微波辐射加热法、水热炭化等方式是现阶段常见的制碳方法,对比传统的马弗炉热解方式,在同样的制备温度下,微波辐射加热法制炭产率更高,并包含更多的微孔结构[59-60]。随着制备温度的增高,其O含量损失的速率也低于马弗炉加热,这一过程直接导致了其极性和含氧官能团的数量高于传统的生物炭,并且在同样制备温度(>500 ℃)下,其产生的自由基浓度更高。上述物理特性的优势均为其作为良好的吸附剂、氧化还原催化剂提供了潜在优势[61]。水热炭化法是另一种特殊的制炭方法,以超临界水为介质,原生质在一定的压力和温度下进行加热产生的碳材料[62]。水热法制备的碳材料能够较为完整地保留O元素,因此其含氧官能团较传统热解制备的生物炭更为丰富[23]。虽然微波加热法和水热炭化法在制炭过程中较马弗炉热解法能更好地保留有机质含量,但从经济的角度考虑其设备的价格,制炭效率以及实验条件、操作简易程度而言,马弗炉热解法更适于大范围的推广及应用。

2.3 生物炭制备温度对含氧官能团的影响

生物炭制备温度一般在100—900 ℃之间,通常生物炭制备的升温速率选择中低速热解方式[63-64]。生物炭比表面积、元素组成、自由基信号强度以及官能团种类等特性均受到热解温度的影响。O元素作为生物炭中较活泼的次要元素存在于其表面不同的官能团结构中,其中,Phenolic-OH和Quinoid C=O是含氧官能团中供给和接收电子的两个主要位点[65],这两种结构在溶解性有机质(DOM)、热解炭材料中均存在,但不同的热解温度会导致O元素与C元素结合方式发生变化,这一改变将直接影响含氧官能团的性质。制备温度低于400 ℃的生物炭由于未完全炭化,其比表面积(<100 m2·g−1)以及形成EPFRs浓度较低,pH值偏酸性。此时生物炭O元素含量高(>20%),表面含氧官能团总量较为丰富,主要是以Phenolic-OH、—COOH等酸性官能团为主[65]。大量Phenolic-OH存在提高了生物炭极性[24],使还原能力大于氧化能力,在吸附极性或非极性污染物时均发挥了巨大作用[63, 66]。当制备温度达到500 ℃时,原生质中无机碳被分解,有机碳发生缩合反应,形成高聚合芳香环,生物炭还原、氧化能力以及EPFRs浓度均达到最大值,电子交换能力最大值能达到2 mmol·g−1[65]。此时,生物炭表面Phenolic-OH含量达到最大值、Quinoid C=O数量也相较小于500 ℃制备的生物炭逐渐增多。随着制备温度继续增加,由于H、O等元素含量下降,此时O元素的含量小于总元素含量的10 %,含氧官能团数量也随之降低。当制备温度超过600 ℃时,Phenolic-OH在高温条件下被迅速分解,Quinoid C=O含量大于Phenolic-OH,此时生物炭主要表现出氧化性[65]。有研究者在对比了多种原生质在不同温度下制备的生物炭后,发现制备温度过高或过低均不利于官能团的形成,600 ℃生物炭含氧官能团数量比300 ℃生物炭下降率最多可达96.2%[6]。傅里叶红外光谱(FTIR)和光电子能谱(XPS)是检测生物炭官能团两种最常见的手段,在红外光谱图中,Phenolic-OH、Quinoid C=O、—COOH等官能团分别在波段1262、1578、1712 cm−1有伸缩振动[8, 26-27]。随着制备温度的增加,光谱图上伸缩振动随之减弱或消失[30],说明高温分解了这些酸性官能团,制备温度在400—600 ℃时,最有利于含氧官能团的形成[6, 27, 37]。

研究者在进行吸附-降解实验时,通常选择一系列温度制备的生物炭与污染物相互作用,不同温度的生物炭对污染物均存在吸附-降解现象,但其程度无法与生物炭中某一种特性相匹配,例如比表面积或自由基信号强度。在生物炭-对硝基苯酚降解体系中,对硝基苯酚降解程度与自由基信号呈正比[13],但在生物炭-罗丹明B体系中,低比表面积、低自由基信号强度的200 ℃生物炭对罗丹明B同样存在降解,降解程度甚至高于高比表面积、高自由基信号强度的500 ℃生物炭。因此,生物炭对污染物的吸附/降解过程存在多种机制共存,需要多方面综合考虑。

3. 不同改性方法以及微生物体系下生物炭含氧官能团的作用(The roles of modification methods of biochar on its oxygen-containing functional groups)

3.1 物理、化学改性方法对生物炭含氧官能团的影响

生物炭含氧官能团特性可以通过物理、化学改性方法进行调控。通常物理方法可通过改变热解方式以及温度控制最大程度地保留生物炭的有机质组分,提高产率以及内孔大小、数量、以及表面官能团含量[67-68],增加污染物与生物炭有效接触面积,增强吸附-降解效果[27, 59];而化学改性是通过化学氧化剂或者还原剂的添加,在生物炭与污染物反应前对其进行预处理[4],实现生物炭表面官能团相互转化,反应后通过与未处理生物炭对污染物吸附-降解程度进行对照,进一步掌握生物炭特定性质与污染物间的关联。

Phenolic-OH、Quinoid C=O为生物炭表面典型的含氧官能团结构[69],为了验证其在电子得失过程中的重要性,研究者通过化学改性或负载目标官能团调控生物炭表面含氧官能团种类、数量,针对性地提高生物炭氧化或还原能力。Klüpfel等[65]系统测定了6种来源的草本和木本原生质在200—700 ℃烧制下生物炭得失电子能力,泛醌(ubiquinone)作为Quinoid模型化合物通过吸附与生物炭表面结合,通过电化学工作站检测,反应后的生物炭电子接受能力(EAC)值增大,验证Quinoid在电子转移过程中提供了接受电子的位点,同时验证了表面Quinoid在生物炭电子转移过程中的重要作用。上述方法是通过吸附特定的Quinoid等结构,通过负载的方式,增加生物炭表面活性位点数量,增强吸附-降解的效果。而另一种改性方式是通过使用氧化剂或者还原剂实现生物炭表面官能团相互转化,增加特定含氧官能团含量,达到调控其氧化还原能力的目的。实验常见的氧化剂主要包括HNO3、H2SO4、H2O2[67],这些酸性氧化剂主要增加生物炭表面酸性含氧官能团,例如—COOH。还原剂通常选用硼氢化物(KBH4、NaBH4)对生物炭进行前处理[23],实现了生物炭表面酚羟基官能团和Quinoid数量的转化,使生物炭EAC或电子供给能力(EDC)达到相对最大的程度,进而明确Phenolic-OH或Quinoid C=O在降解时的贡献。值得注意的是,通过化学改性调控生物炭EDC/EAC,实际上是通过增加或减少生物炭表面某种特定的含氧官能团数量来影响其EDC/EAC,这一过程的验证进一步强调了生物炭含氧官能团在氧化还原反应过程中的重要性。

3.2 微生物与生物炭协同作用对生物炭官能团的影响

微生物的添加同样被证实能够促进有机污染物的降解,与物理、化学改性方法不同的是,生物炭-有机污染物中,微生物的加入没有改变生物炭原有的特性,而是与生物炭表面含氧官能团产生协同作用,增强降解效率[70]。Yu等[71]在实验中使用微生物作为电子供体,生物炭与胡敏酸分别作为电子受体进行对照,结果显示,生物炭电子接收能力强于胡敏酸,并且900 ℃生物炭降解能力强于500 ℃生物炭,Quinoid C=O发挥了重要作用;Saquing等的研究得到了同样的结论,在微生物的作用下,生物炭可以同时作为电子供体还原硝酸盐和电子受体氧化醋酸盐,Phenolic-OH和Quinoid C=O发挥了主要作用。总体而言,生物炭在整个体系中充当了电导体以及电子接收的载体,微生物的加入为电子转移加大了动力来源,增强了体系中降解的程度。

综上所述,物理或化学改性以及微生物的添加均是为了更好地理解生物炭性质与污染物的关联程度。上述改性过程中,Phenolic-OH和Quinoid C=O对降解作用再次被强调,但目前的研究尚处于初步阶段。生物炭的改性提高了吸附-降解的效率,但改性过程中伴随着大量强酸、强碱化学物质的使用。在土壤或水体改良中,附着在改性生物炭表面的酸或碱会不会释放到土壤或水体造成二次污染?甚至加大土壤或水体后续的治理难度?因此,如何正确使用生物炭在实际环境中的应用以及如何规避上述问题,是未来生物炭应用中值得思考的问题。

4. 结论及展望(Conclusion and Prospect)

生物炭作为土壤改良剂已在全国范围内大量推广与使用,了解并掌握生物炭特性是其长期应用于环境的前提与保障。通过前期的研究已得知生物炭理化性质、官能团种类、数量均受到制备温度的影响,并系统地归纳生物炭不同特性与不同类型污染物吸附-降解的过程,针对不同性质污染物选择合适来源、制备温度以及改性方式制备的吸附-降解效率最高的生物炭,也同样是生物炭应用过程中不可或缺的一步。目前,针对生物炭与污染物相互作用仍存在以下几个典型的问题需要进一步研究与思考:

(1)以制备温度为界限,进一步归纳不同制备温度生物炭的结构特性,并结合生物质来源、反应条件(例如pH、光照)与污染物性质,针对性地选择反应活性较高的生物炭,最大程度地发挥生物炭环境功能。

(2)虽然目前针对EPFRs在降解中的作用被逐渐弱化,但其作用仍是不可忽视的。从前期的研究结果来看,EPFRs的形成机理以及与污染物的相互作用的机制仍然不清晰。因此,现阶段EPFRs在环境中的效应仍是研究的重点。

(3)生物炭与微生物协同作用研究尚少,自然(水体或土壤)环境中,生物炭与环境将产生怎样的长期效应尚没有准确的预判,但其与微生物的相互作用的过程是广泛存在于环境中的,这一过程为生物炭在自然条件下的应用开辟了新的思考与想法,同时也带来了更多需要考虑的环境效应。

(4)生物炭研究的局限性较高。普遍来看,目前针对生物炭的研究还处于实验室研究阶段,由于反应条件过于理想化的设置,导致实验结果无法真实、客观地诠释生物炭在自然环境中的反应效应,因此如何准确预估生物炭在自然环境下的迁移转换,是当前解决生物炭研究局限性关键问题之一。

-

表 1 模型参数定义及取值

Table 1. Definition and value of model parameters

参数 取值 单位 数据来源 参数 取值 单位 数据来源 LB 3 m HJ25.3[1] θt 0.42 无量纲 实测值 ER 1/4 320 次·s−1 HJ25.3[1] foc 0.002 9 无量纲 实测值 ED 25 a HJ25.3[1] A 0.054 2 m2 实测值 AT 9 125 d HJ25.3[1] T 604 800 s 实测值 θacrack 0.26 无量纲 HJ25.3[1] UF 1 无量纲 [21] θwcrack 0.12 无量纲 HJ25.3[1] MF 1 无量纲 [21] DAIR 14.5 m3·d−1 HJ25.3[1] H 0.044 5 无量纲 [24] η 0.000 5 无量纲 HJ25.3[1] Koc 220 L·kg−1 [25] EF 250 d·a−1 HJ25.3[1] Dair 0.096 cm2·s−1 [26] BW 61.8 kg HJ25.3[1] Dwater 1.26×10−5 cm2·s−1 [26] ρ 1.58 kg·dm−3 实测值 NOAEL 5.5 mg·kg−1·d−1 [27] θwater 0.3 无量纲 实测值 Codor 0.046 mg·m−3 [28] θair 0.12 无量纲 实测值 表 2 研究区域内各点位二甲基二硫醚质量分数

Table 2. Mass fraction of dimethyl disulfide at each point in the research region

采样点位 土壤中污染物质量分数/ (mg·kg−1) 土壤气挥发通量/ (mg·m−2·s−1) A1 ND 1.95×10-7 A2 ND 3.25×10-7 A3 ND 1.43×10-6 A4 ND 1.14×10-4 A5 0.46 1.78×10-4 A6 7.64 1.24×10-3 A7 ND 9.11×10-7 A8 ND 2.28×10-7 A9 ND 4.88×10-7 注:“ND”表示土壤中二甲基二硫醚未检出。 表 3 校正因子计算结果

Table 3. Correction factor calculation results

监测点 Cair-Flux/ (mg·m−3) Cair-J&E/ (mg·m−3) 模型校正因子 1 2.81×10−4 3.45×10−2 CF=Cair−Flux (95\%UCL) Cair−J&E(95\%UCL)=0.348 2 4.68×10−4 3.45×10−2 3 2.06×10−3 3.45×10−2 4 1.64×10−1 3.45×10−2 5 2.56×10−1 3.18×10−1 6 1.79×100 5.28×100 7 1.31×10−3 3.45×10−2 8 3.28×10−4 3.45×10−2 9 7.03×10−4 3.45×10−2 注:95% UCL表示 95%置信区间上限值。 表 4 基于嗅觉效应的修复目标值

Table 4. Remediation target value based on olfactory effect

计算模型 修复目标值/ (mg·kg−1) 修复土方量/m3 基于Cs采用J&E模型 0.067 23 292 基于实测土壤气挥发通量 (校正因子) 0.193 16 362 -

[1] 中华人民共和国生态环境部. 建设用地土壤污染风险评估技术导则: HJ25.3-2019 [S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2019. [2] 周友亚, 姜林, 张超艳, 等. 我国污染地块风险评估发展历程概述[J]. 环境保护, 2019, 47(8): 34-38. [3] 王鑫. 农药厂原址地块楼盘建好后发现污染严重, 开发商称千余户已解约[EB/OL] . [2022-07-01]. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_13574603. [4] 马杰. 我国挥发性有机污染地块调查评估中存在的问题及对策建议[J]. 环境工程学报, 2021, 15(1): 3-7. doi: 10.12030/j.cjee.202007080 [5] 中华人民共和国环境保护部. 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准: GB36600-2018[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2018. [6] Connecticut Department of Environmental Protection. Connecticut’s Remediation Standard Regulations Volatilization Criteria[R]. America, 2003. [7] 周友亚. 污染场地土壤污染物修复目标值制定实践[EB/OL] . [2021-05-19].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1667086023478546339. [8] 河北省生态环境厅. 建设用地土壤污染风险筛选值: DB13/T5216-2020 [S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2020. [9] 张施阳, 吉敏, 李青青, 等. 基于嗅觉效应的土壤苯系物关键因子识别及安全阈值研究[J]. 环境科学学报, 2022, 42(8): 1-7. doi: 10.13671/j.hjkxxb.2021.0544 [10] ZHANG R H, JIANG L, ZHONG M S, et al. Applicability of soil concentration for VOC-contaminated site assessments explored using field data from the Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration[J]. Environmental Science& Technology, 2019, 53(2): 789-797. [11] 姜林, 钟茂生, 夏天翔, 等. 基于土壤气中实测苯浓度的健康风险评价[J]. 环境科学研究, 2012, 25(6): 717-723. doi: 10.13198/j.res.2012.06.112.jiangl.010 [12] MCNEEL P J, DIBLEY V. Case study comparisons of vapor inhalation risk estimates: ASTM RBCA model prediction vs specific soil vapor data[R]. Washington DC: Law-rencen Livermore National Laboratory, 1997. [13] 张蒙蒙, 张超艳, 郭晓欣, 等. 焦化地块包气带区土壤苯的精细化风险评估[J]. 环境科学研究, 2021, 34(5): 1223-1230. [14] 姜林, 钟茂生, 梁竞, 等. 层次化健康风险评估方法在苯污染地块的应用及效益评估[J]. 环境科学, 2013, 34(3): 1034-1043. [15] 环境保护部. 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法: HJ605—2011[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2011. [16] 李卫东, 张超艳, 郭晓欣, 等. 基于土壤气挥发通量的污染场地三氯甲烷健康风险评估[J]. 生态毒理学报, 2021, 16(1): 87-96. [17] 马妍, 郑红光, 史怡, 等. 典型农药污染地块土壤中异味物质的筛查与分布特征研究[J]. 环境科学研究, 35(6): 1482-1489. [18] 钟茂生, 赵莹, 姜林. 采用球形被动式采样器测定土壤气体挥发通量的方法: CN 106053288B[P]. 2018-11-30. [19] 张瑞环, 钟茂生, 姜林, 等. 基于DED模型的挥发性有机物健康风险评价[J]. 环境科学研究, 2018, 31(1): 170-178. doi: 10.13198/j.issn.1001-6929.2017.03.64 [20] US EPA. Integrated Risk Information System[EB/OL]. [2022.06. 24]. https://www.epa.gov/iris, [21] US EPA. Interim Methods for Development of Inhalation Reference Doses[S]. Washington DC: US EPA, 1989. [22] VANINDA E P, ABDUL R T, BACRUDIN L. Determination of dosage reference (RfD) of mercury based on NOAEL and characteristics of workers in the area of unlicensed gold mining (PETi) Maluku province indonesia[J]. Indian Journal of Public Health Research & Development, 2019, 10(9): 1207-1212. [23] 周忻, 刘存, 张爱茜, 等. 非致癌有机物水质基准的推导方法研究[J]. 环境保护科学, 2005(1): 20-22+26. doi: 10.3969/j.issn.1004-6216.2005.01.007 [24] United States National Library of Medicine. National center for biotechnology information [EB/OL]. [2022-07-30]. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/. [25] US EPA. Comp tox chemicals dashboard[EB/OL]. [2022-06-24]. https://comptox.epa.gov/dashboard/. [26] Water Pollution Control Federation. Operation of Municipal Water Treatment PlantsManual of Practice No. II, Vol. I: Chapter 3 Odor Control[M]. Water Pollution Control Federation, Alexandria, VA. 1990: 351-408. [27] API A M, BELSITO D, BISERTA S, et al. RIFM fragrance ingredient safety assessment, dimethyl disulfide, CAS Registry Number 624-92-0[J]. Food and chemical toxicology:an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 2021, 149(S1): 112122. [28] 王亘, 翟增秀, 耿静, 等. 40种典型恶臭物质嗅阈值测定[J]. 安全与环境学报, 2015, 15(6): 348-351. doi: 10.13637/j.issn.1009-6094.2015.06.072 [29] 罗晓丽, 齐亚超, 张承东, 等, 多环芳烃在中国两种典型土壤中的吸附和解吸行为研究[J]. 环境科学学报, 2008(7): 1375-1380. [30] LEE S, KOMMALAPATI R R, VALSARAJ K T, et al. Rate-limited desorption of volatile organic compounds from soils and implications for the remediation of a Louisiana superfund site[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2002, 75(1): 87-105. [31] MICHAEL O R, GARY P W, RACHEL A D, et al. Review of unsaturated-zone transport and attenuation of volatile organic compound (VOC) plumes leached from shallow source zones[J]. Journal of Contaminant Hydrology, 2011, 123(34): 130-156. [32] RUI S, KELLY G P, ERIC M S, et al. Influence of soil moisture on soil gas vapor concentration for vapor intrusion[J]. Environmental Engineering Science, 2013, 30(10): 628-637. doi: 10.1089/ees.2013.0133 [33] TODD M, WANG X M, ANDRE U, et al. Quantitative passive soil vapor sampling for VOCs. Part 1: theory[J]. Environmental Science Processes & Impacts, 2014, 16: 482-490. -

DownLoad:

DownLoad: