-

我国固体废物产生量巨大。据统计,我国各类固体废物累积堆存量约6×1010~7×1010 t,每年新增近1×1010 t,且呈逐年增长态势[1]。固体废物产生强度高、体量大、利用不充分等问题严重阻碍了可持续发展目标实现和生态文明建设进程,更难以满足人民日益增长的对优美生态环境的需要[2]。2018年国务院办公厅印发《“无废城市”建设试点工作方案》[3],旨在推动固体废物减量化、资源化和无害化处理,促进城市绿色发展转型;2021 年12月15日,生态环境部等18部门联合印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》[4],提出“十四五”期间将努力推动100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设,到2025年基本实现固体废物管理信息“一张网”,“无废”理念得到广泛认同,固体废物治理体系和治理能力得到明显提升。因此,“无废城市”建设试点工作已成为固体废物领域生态文明体制改革的重要组成部分[5]。

“无废城市”是一种先进的城市治理理念,本质是转变居民生活方式和城市发展模式,从根源上减少固废产生。在《“无废城市”建设试点工作方案》[3]和《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》[4]的实施过程中,充分体现了提高公众对“无废城市”建设的参与程度是增强群众获得感的主要内容,也是推进“无废城市”建设、最终实现“无废社会”的必要条件。因此,必须积极引导广大公众接受“无废城市”发展理念,主动参与“无废城市”建设及在衣食住行等方面践行简约适度、绿色低碳的生活方式。旨在最终实现整个城市固体废弃物产生量最小、资源化利用充分、处置安全的目标。

社区作为人群生活的空间共同体,是城市治理的基本单元,也是开展 “无废细胞”建设的最佳场所[6]。近年来,我国“无废社区”创建工作相继开展,社区参与是其中的重要内容,一方面需要提升社区固废治理水平,另一方面需要引导居民积极参与。居民作为社区参与的核心主体,其参与“无废社区”建设是践行生态公民权利与义务的重要路径,更是推动可持续发展理念和生态文明思想落地的关键环节。提升社区参与程度对“无废城市”和“无废社区”建设具有不可或缺的重要作用。从已有实践来看,社区参与缺失现象普遍存在,如社区治理水平不足,居民参与意识和行动偏低等阻碍了社区治理的有效实现[7-8]。从相关研究来看[6-8],学者们虽然逐步认识到社区参与对社区治理的作用,但仍缺乏系统的社区参与定量分析,尤其对居民参与程度度量及影响因素研究不足,对居民角色定位、参与程度的研究不充分将难以有效指导“无废社区”建设工作的顺利开展。因此,本研究提出3个密切联系的问题。1)社区组织在“无废社区”建设中的表现如何?2)如何测量“无废社区”建设中居民的参与程度,居民参与程度如何?3)影响居民参与程度存在差异的主要因素是什么?希望通过对这3个问题的研究,能够为丰富社区参与研究、推动社区参与“无废城市”建设提供理论和实证支撑。

-

1)数据来源。为评估“无废社区”建设背景下社区参与程度及影响因素,课题组于2021年4月在山东省威海市开展了居民问卷调查。威海市是山东省地级市,也是我国著名的滨海旅游城市,其生态文明建设走在全国前列,是我国第一个“国家卫生城市”和“国家环境保护模范城市群”,先后获得“联合国人居奖”和“中国人居环境奖”,并成功入选“无废城市”建设试点名单[9]。在“无废城市”建设过程中,威海市注重分类施策,开展精准化城市治理,以社区为载体推动生活源固体废物减量是其中的重要内容,即从宣传“无废”理念、完善“无废”设施、推进生活垃圾分类、倡导绿色生活等方面精准发力,引导居民自觉践行绿色生活理念,以减少生活源固体废物产生量。如环翠区鲸园街道花园社区借助“无废城市”创建的契机,组织开展了一系列活动:打造“墙上农场”项目、设置公共厨余堆肥桶、建设酵素房及引入智能化垃圾分类装置等,为居民提供了良好的参与氛围和便利条件[10-11]。因此,本研究以威海市居民调查为例着重分析“无废城市”建设背景下的社区参与程度及其影响因素。

充分考虑样本地理分布和经济发展水平的代表性后,选择环翠区、文登区、荣成市、乳山市4个区(市)作为调研地,每个区(市)随机选择2~3个社区开展问卷调查。参与调研的人员均为具有丰富研究和实践经验的教师(2人)、博士生(3人)和硕士生(7人),且调查前进行了数据收集的系统培训。在实际调查中,首先根据社区住户与楼群数量确定样本量;其次,由调查人员进行随机性面对面问卷调查,主要采用3种方式进行:一是调查员随机入户访谈;二是召集居民集中填写;三是发放到居民家中或工作场所填写。调查问卷主要包含5部分内容:一是居民对“无废城市”和“无废社区”建设的认知与态度;二是居民参与意愿及满意度;三是居民参与行为;四是社区公共环境设施和活动状况;五是居民个人及家庭基本信息。调研中共发放问卷750份,回收有效问卷634份,有效率84.5%。

2)样本特征。在受访居民中,女性远多于男性,占比分别为57.4%和42.6%,年龄以35~54岁为主,占比为46.8%;受教育水平较好,以高中/职高为主,占比为32.5%,且大专和大学本科学历占比分别为26.2%和13.7%,10.9%拥有硕士及以上学历。职业类型以企、事业单位为主,占比为38.6%,约16.8%在政府相关单位工作;个人月收入大部分在3 000~4 999元,占比为32.4%,只有14.5%可达到8 000元以上,符合2020年威海市城镇居民月人均可支配收入4 202元的特征范围。家庭人口数多在1~3人,52.8%的受访居民住房面积为100~200 m2;约65.7%的受访居民在本地居住时间超过10 a,5 a以下占比仅15.5%,5~10 a占比为18.8%。样本构成与前期访谈所获信息总体相符,反映了研究对象具有较好的代表性。

-

在“无废城市”建设背景下,社区参与是社区居民和组织以各种方式直接或间接介入创建“无废城市”和“无废社区”的过程[6]。以居委会等为代表的社区组织在社区环境治理中起重要推动作用,为环境宣传、设施建设、文化营造等提供支持;居民参与体现衣食住行等各方面,具有多维性、多路径性特征[12]。FEOLA等[13]认为,居民参与社区治理体现在认知、意识、态度及行为转变等多个方面;AXON[14]指出,居民认知(知识)、态度(情感)及行为是居民参与的重要途径。

社区参与程度的准确度量具有较大难度,需要构建合适的评价指标体系,且当前对微观层面居民参与程度的定量研究偏少且研究方法、指标选取及测量维度差异较大。基于已有文献[6-8,12-14]及“无废城市”和“无废社区”建设的内容和要求,本研究从居民对社区设施与活动的认可度及对社区发展的满意度2个维度评估社区组织的参与现状(表1),从居民认知与态度、参与意愿及实际行为3个维度评估居民参与程度(表2)。

本研究采用熵值赋权法确定居民参与程度各指标的权重以减少人为赋值的主观影响。其中,固体废弃物污染举报与投诉指标的权重最大,为0.096;是否愿意参与环保宣教活动指标的权重最小,为0.042。首先,将各指标的标准化处理值记为

$ {X\text{'}}_{ij} $ ,指标权重为$ {W}_{j} $ ,将不同维度指标加权求和,得出居民个人及家庭参与“无废社区”建设得分$ {P}_{i} $ (式(1));由各指标权重可知,居民参与总得分为1,3个评价维度总得分分别为0.241、0.229和0.530,分别记为S、$ {S}_{1} $ 、$ {S}_{2} $ 和$ {\text{S}}_{\text{3}} $ ,将得分$ {P}_{i} $ 除以总得分,得出参与程度,分别为$ {Pl}_{i} $ 、$ {Pl}_{1i} $ 、$ {Pl}_{2i} $ 和$ {Pl}_{3i} $ 。具体计算公式如式(1)~式(5)所示。 -

在度量居民参与程度的基础上,应用多元线性回归法分析影响因素,模型如式(6)所示。

式中:

$ {Pl}_{i} $ 为居民参与程度,是模型的被解释变量;$ {X}_{i} $ 为影响居民参与程度的各类因素;$ {\beta }_{j} $ 表示当其他变量不变时,变量$ {X}_{i} $ 的变动对参与程度$ {Pl}_{i} $ 期望值的影响效应;$ {\beta }_{0} $ 为常数项;$ {\mu }_{i} $ 为误差项。参考已有研究成果可知,居民参与环境治理主要受个体认知、年龄、性别、受教育程度等内在因素及社区环境设施、推动因素、环境政策等外在因素的综合影响。殷婕等[15]指出,在社区治理中,退休人员为主要参与群体,女性是重要策划者,体制内居民参与程度高于体制外,因此,由于年龄结构不均、性别分布失衡及职业分布差异大等因素居民参与深度有限。KUANG等[16]的研究结果也表明,年纪较大的居民群体参与环境治理水平较高。HAO等[17]发现,女性居民平均参与程度高于男性。LIU等[18]、GAMBA等[19]指出,受教育程度越高,居民参与程度显著提高。ALHASSAN等[20]发现,收入水平的提高降低了居民参与程度。LIU等[21]的研究表明,家庭收入、人口数量、城镇化率等是影响居民环境行为的主要驱动因素。陈绍军等[22]的研究表明,除个体特征外,社区设施的便利性及推动措施等外界情境是影响居民环保行为的重要因素。由此,本研究引入的自变量有:1)个体特征,包括年龄、性别、受教育程度、工作类型、个人收入及本地居住时长6个变量;2)家庭特征,包括家庭人口数及住房面积2个变量;3)情境因素指社区是否为居民参与提供便利条件,包括固废分类回收设施及“无废文化”活动2个变量;4)推动因素指社区是否采取宣教、鼓励等推动措施,包括“无废社区”建设宣教平台、专业指导活动及居民组织3个变量。表3显示了各变量的具体含义。

-

对数据分析前,有必要对调查问卷进行信度与效度检验,以确保分析结果的稳定性和有效性。信度分析是对数据测量结果一致性和可靠性的检验,常用方法是Cronbach’s Alpha信度系数,该系数在0与1之间,一般大于0.7时表示调查问卷比较可信。根据信度分析步骤,得出问卷总体信度系数值为0.732,说明数据稳定性较好。

效度分析是对问卷测量结果有效性的检验,表示数据反映测量对象的准确程度。常用的方法是KMO检验和Bartlett球形检验,当KMO值越接近于1,且Bartlett 球形检验越显著时,问卷的效度检验越好[23]。根据效度分析步骤,得出问卷KMO值为0.785,Bartlett 球形检验显著性水平为0,这表明数据有效性较好。

-

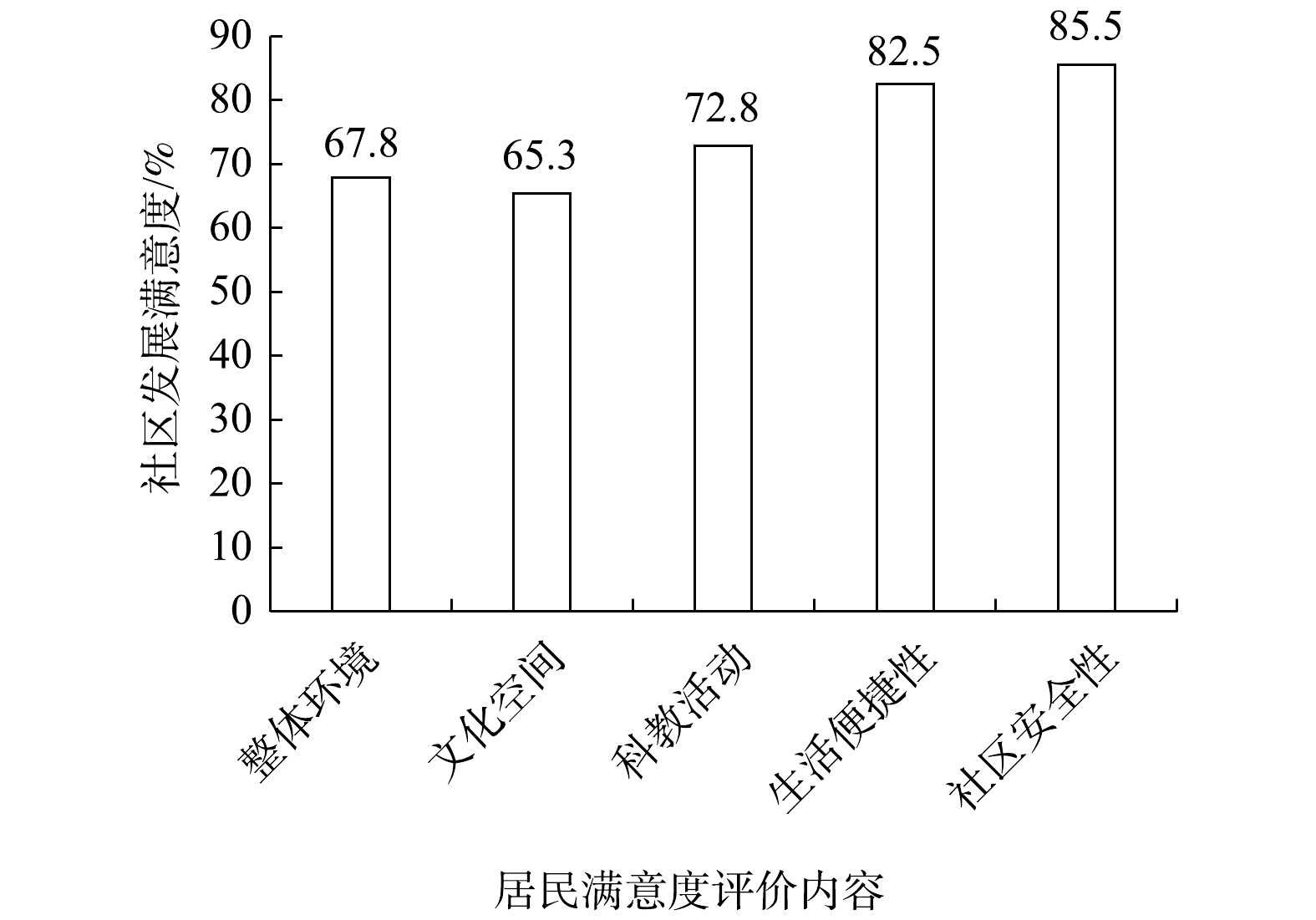

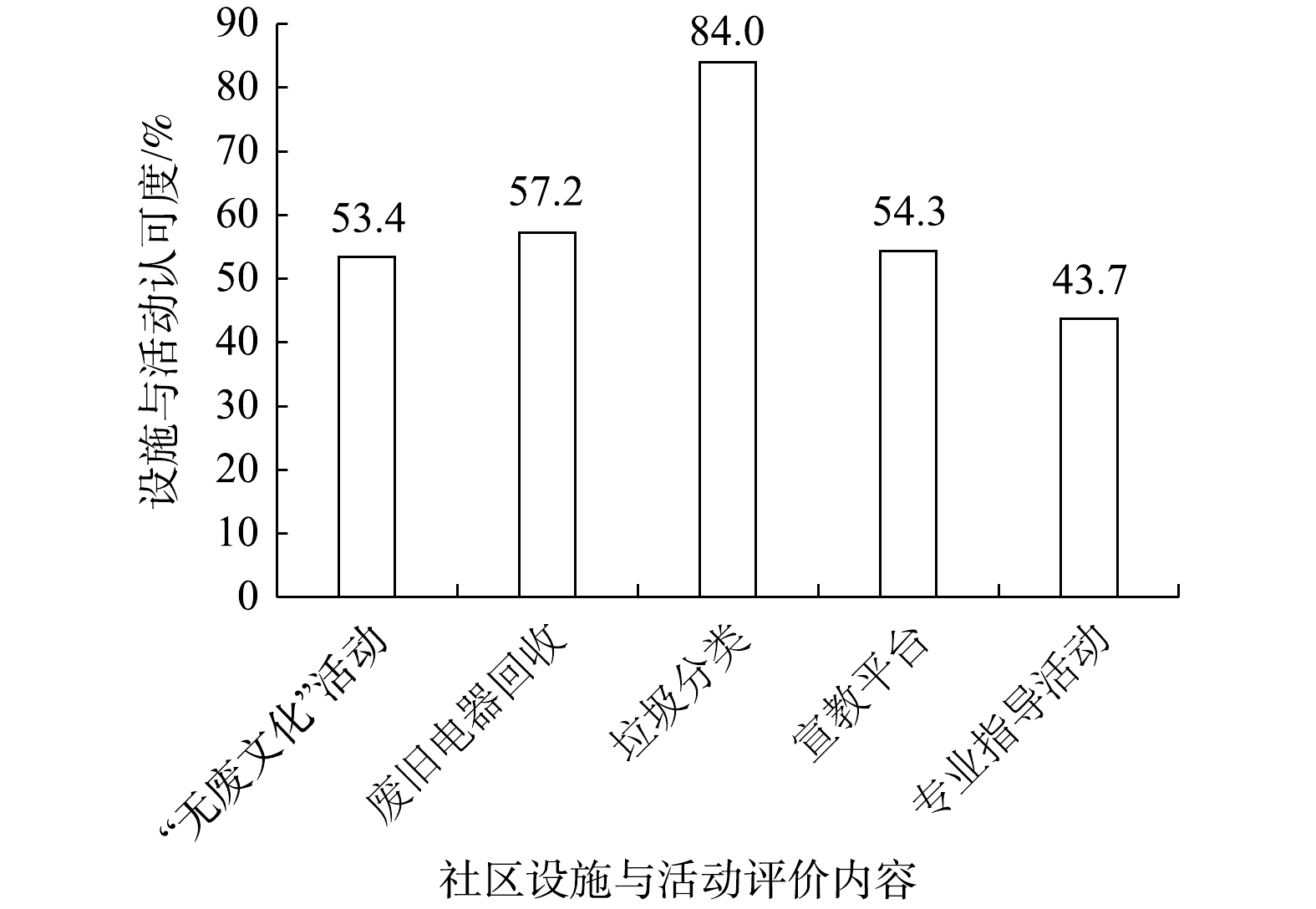

居民对社区基础设施建设与环保活动开展情况认可度及对社区发展满意度评价结果如图1和图2所示。由图1可知,居民对“无废社区”建设设施与活动的认知良好,尤其在社区提供健全的垃圾分类回收设施方面的认可度达84%。这表明社区在推进垃圾分类工作中参与程度较高。但在培育“无废文化”、完善废旧电器分类回收设施、搭建“无废社区”宣传教育平台及开展相关专业指导活动等方面的认可度相对偏低,社区参与有待全面提升。由图2可知,居民对“无废社区”建设中社区组织参与的整体满意度较高,尤其在社区安全性和生活便捷性的满意度分别为85.5%和82.5%,对“无废社区”建设科教活动的满意度为72.8%,对社区整体环境满意度为67.8%,而对社区“无废文化”建设的满意度偏低,为65.3%。

-

基于评价指标体系,居民“无废社区”建设中参与得分及程度度量结果如表4所示。受访居民总平均得分为0.691,参与程度为69.1%,最低得分为0.221,参与程度为22.1%,参与程度最高的居民是参与程度最低居民的4.525倍。其中,认识与态度维度平均得分为0.226,参与程度为93.776%,参与程度最高的居民与参与程度最低居民差异较小(2.802倍);参与意愿维度平均得分为0.198,参与程度为86.463%,参与程度最高的居民与参与程度最低居民户差异也较小(3.694倍);实际行为维度平均得分为0.267,参与程度为50.377%,参与程度最高的居民与参与程度最低居民差异最大,达7.260倍。可以看出,不同评价维度下居民参与程度差异较大,认知与态度维度参与程度超过90%且内部差异最小;其次是参与意愿维度,参与程度超过85%且内部差异相对较小;而实际行为维度参与程度最低,且内部差异较大。该结果与数据统计相吻合,即约90%受访居民知道所在城市在开展“无废城市”建设,约85%表示知道所在社区在开展“无废社区”建设,约95%表示需要建设且愿意居住在“无废社区”中。超过85%的居民愿意在生活中减少废物产生,愿意进行一般生活垃圾分类、废旧电器分类回收及参与相关宣教活动。而多数居民实际行为表现较差,如低于60%的居民实际进行了垃圾分类,低于50%的居民重复或不使用塑料包装,低于20%的居民参与过固体废弃物污染举报与投诉。

总体来看,当前居民参与程度差异较大,存在认知、意愿与实际行为匹配度较差、知行未合一的现象,即居民参与热情较高,但实际行为落实度偏低。该结论与已有研究类似,如生态环境部环境与经济政策研究中心公布的《公民生态环境行为调查报告(2020年)》显示,与2019年相比,我国居民的绿色生活意识和践行力度均有提高,但在垃圾分类、绿色消费、污染减量等实际生态行为方面仍存在参与程度较低的问题[24]。

-

1)居民个体特征的影响。如表5所示,当其他变量保持不变时,居民年龄每提高1个单位,总体参与程度平均提高2.083%,并主要体现在参与意愿和实际行为维度,对认知与态度维度影响不显著。这表明,相比年轻人,年龄较大的居民参与意愿及实际行为水平较高。该结论与KUANG等的研究结果一致[16]。相比男性,女性居民平均参与程度高3.245%,且3个评价维度女性参与程度均显著高于男性,尤其对认知与态度维度的影响效应较大。该结论与殷婕等[15]、HAO等[17]研究结果一致。居民受教育水平每提高1个单位,总体参与程度平均提高2.783%,且主要作用在认知与态度及参与意愿维度,对实际行为表现影响为正但作用不显著。这表明,居民受教育程度越高认知度越高,参与意愿越强,但对实际行为参与度提高影响有限。该结论与LIU等[18]、GAMBA等[19]结果一致。相较其他职业类型,在政府相关单位工作的居民参与程度平均高2.673%,且对3个评价维度均具有显著正向影响,尤其对参与意愿的影响效应较大。这可能因为体制内居民对“无废城市”和“无废社区”建设相关政策、意义等了解程度更高,进而参与意愿较强。居民收入水平每提高1个单位,总体参与程度平均降低2.284%,且主要作用在参与意愿及实际行为维度,但对认知与态度维度参与程度呈显著正向影响。这表明高收入群体对“无废城市”和“无废社区”建设认知度较高、需求较强,但参与意愿及实际行为显著偏低。该结论与ALHASSAN等[20]的研究结果一致。这可能因为,高收入人群的生活方式、消费模式生态化程度较低。本地居住时长每提高1个单位,总体参与程度平均提高2.653%,且主要作用在参与意愿及实际行为维度,对认知与态度的影响未通过显著性检验。这可能因为,在本地居住时间越长,“无废城市”和“无废社区”建设对自己和家人的有利影响越大,居民的社区认同感和归属感越强,进而有助于显著增强参与意愿并体现在实际行动中。

2)居民家庭特征的影响。家庭特征对参与程度的影响有限。家庭人口数量每增加1个单位,总体参与程度平均提高0.068%,且主要表现在参与意愿维度,但对实际行为的影响效应显著为负。这表明,家庭人口数越多参与积极性越高,但不利于实际行动的开展。而家庭住房面积对其影响不显著。

3)社区情境因素和推动措施的影响。社区情境因素和推动措施均显著正向影响居民参与程度,且影响效应高于居民个人和家庭特征的作用。数据显示,有“无废”设施、“无废文化”活动、“无废社区”建设的宣教平台、专业指导和居民组织相比没有此类措施或活动的社区,居民平均参与程度分别显著高2.672%、2.745%、2.246%、3.564%和2.723%。社区情境因素主要显著影响居民实际参与行为,即“无废”设施和“无废文化”活动为居民践行“无废”行为提供了支持和便利,显著提升了行动力度;社区推动措施主要显著影响居民认知与态度水平,即宣教平台、专业指导和居民组织发挥积极宣传、教育和指导作用,显著提升居民对“无废城市”及“无废社区”的认知与态度。该结论与陈绍军等[22]的研究结果一致,这也体现了威海市“无废社区”建设投入对居民行为引导的积极作用。

4)稳健性检验结果。表5所示的结果还不足以完全证实居民参与程度受以上因素的影响,此处进行稳健性检验,以提高回归结果的可信度。基准回归中,通过熵值法确定权重并计算居民参与程度,但其并不是唯一确定权重的方法,其结果也不一定完全正确。为了排除指标权重对居民参与程度的影响,本研究尝试以等权重赋权法重新进行测算,结果如表6所示。受访居民平均参与程度为72.100%,最低为24.500%。其中,认知与态度维度平均参与程度最高,为93.600%,其次是参与意愿维度,为80.008%,最后为实际行为维度,为57.000%;同时,实际行为维度参与程度最高的居民是最低居民的6.667倍。该结果与熵值赋权法下的度量结果相差不大。

基于以上等权重赋值法下居民参与程度的度量结果,重新进行了回归分析。结果显示:居民年龄、受教育水平、工作类型、本地居住时长、家庭人口数、社区情境因素及推动措施显著正向影响总体参与程度,而性别及家庭收入水平呈显著负向影响。稳健性检验结果在显著性、影响方向及效应上与基准回归结果基本一致,这说明基准回归结果可信。

-

1)社区组织参与程度有待全面提升。首先是社区“无废”设施建设与活动开展不足。居民对社区垃圾分类回收设施的认可度较高,但对培育“无废文化”、完善废旧电器分类回收设施、搭建宣传教育平台及开展相关专业指导活动等方面的认可度偏低。其次是社区整体环境和“无废文化”建设不足。居民对“无废社区”建设中社区组织参与的整体满意度较高,但对社区整体环境及“无废文化”建设满意度偏低。

2)居民总体参与程度偏低,存在“高认知度、低践行度”问题。居民“无废社区”建设总体参与程度低于70%,且各评价维度差异较大。其中,认知与态度维度和意愿维度参与程度分别超过90%和 85%且内部差异较小,但实际行为维度参与程度约50%且内部差异较大,即“无废社区”建设中居民存在较高的认知和意愿表达,但实际行为却不尽人意,很难做到“知行合一”。

3)居民参与程度受个人和家人特征的显著影响。居民年龄、受教育水平、工作类型、本地居住时长、家庭人口数量显著正向影响居民参与程度,性别及家庭收入水平呈显著负向影响,而家庭住房面积对参与程度无显著影响。

4)居民参与程度受社区情境因素和推动措施的显著影响。社区情境因素及推动措施对居民参与程度具有显著促进作用,情境因素主要促进实际行为维度参与程度的提高,推动措施主要促进认知与态度维度参与程度的提高。

-

1)强化“无废社区”建设顶层设计,构建社区固废治理的制度体系。社区是基层社会治理的基础单元,也是“无废城市”建设的最强阵地。针对社区组织参与程度不足的问题,首先,需完善社区固体废物治理的相关法律法规,明确各类固体废物生产、消费、回收、利用、处置及监管等不同环节中行为主体的责任义务;其次,应明确社区组织与居民的责任分工,深化社区固体废物治理的自查自纠工作,找出当前固体废物治理的空白点、薄弱点和关键点,并针对社区居委会、业委会、物业、志愿者团体、居民个人和家庭等主体建立责任清单,形成分工明确、权责清晰的治理机制;最后,还要建立“无废社区”建设考核体系,以社区“无废”设施和活动支持力度、居民满意度评价及参与程度等为基础构建社区参与评估指标体系,推动社区组织和居民在“无废社区”建设中发挥积极作用。

2)拓宽参与渠道,促进“无废”理念落实到实际行动中。丰富的参与渠道是促进“无废”理念落实到实际行动中的重要保障。针对居民参与程度偏低的问题,首先,加强社区能力建设,完善固废治理的公共设施,提供居民参与的物质平台,如提供健全的垃圾及废旧物品分类与回收设施、快递包装和外卖餐盒回收设施、厨余垃圾就地资源化利用设施等,并按照生活源固体废弃物分类回收特征,确定公共设施的数量和位置,持续完善社区空间营造;其次,建立智能平台和其他激励机制,利用数字化手段,对居民日常生活“无废”行为进行引导与激励,整合并规范散乱的再生资源回收利用体系,推动各大互联网平台与环保非政府组织平台参与,为居民参与提供载体;再次,加强居民参与方式与内容的创新性、互动性与亲民性,如通过举办“无废社区”聚会、经验交流会、专题讲座、社区参观活动、社区环境友好家庭评选活动、零浪费活动等增强居民参与积极性,运用“以垃圾换物品、以垃圾换奖励”等方式增强参与活动的趣味性;最后,关注居民个人及家庭特征,如研究表明高收入群体、男性居民参与程度偏低,因此无废社区建设中应加强针对性科教活动,帮助其践行“无废”理念。

3)培育社区“无废文化”,倡导绿色生活。培育社区“无废文化”是推进“无废”理念内化于心、外化于行的重要举措,是帮助居民形成有序参与路径的关键环节。针对社区“无废”文化建设不足及居民满意度偏低的问题,首先,需建立“无废城市”和“无废社区”建设的志愿者宣传队伍,并定期举办志愿者活动;其次,应组织环境管理部门和社会组织进社区开展专项环保宣传活动;再次,制定并实施无废社区宣传手册、社区绿色生活指南,提升居民环境意识;最后,组织“绿色家庭”评选活动,引导居民购物时使用电子小票,订餐时不使用一次性餐具,买菜时使用自备环保袋等,创新居民参与“无废”倡议行为,鼓励居民践行绿色生活方式。

4)加强“无废城市”和“无废社区”理念的宣传与教育。“无废”理念的宣传与教育是提升居民认知及促进参与的前提,社区推动措施会显著促进居民参与程度的提高。首先,对社区工作人员开展无废知识培训,定期邀请专家学者、其他城市代表等通过知识培训、讲座、研讨会、交流会等形式介绍“无废城市”和“无废社区”建设理念和具体实践,以提高社区工作人员的理论水平和业务能力;其次,通过社区热线、宣传栏、多媒体、网络平台等宣传“无废城市”建设的意义和社区参与的重要性,提高居民参与热情;最后,定期组织开展丰富多彩的宣传活动,引导居民参与无废社区建设,鼓励居民重提布袋子、菜篮子,积极倡导减少垃圾袋使用或倡导使用可降解垃圾袋,降低一次性餐具、洁具使用。

“无废城市”建设背景下社区参与程度及影响因素分析:基于威海市634份居民调查数据

Analysis on the degree of community participation and its influencing factors under the background of constructing zero-waste city: Based on 634 residents survey in Weihai city

-

摘要: 提高公众参与程度是推进“无废城市”建设的必然要求。以山东省威海市634份居民调查数据为例,探讨了“无废城市”建设背景下社区参与程度及影响因素。结果表明,居民对社区组织“无废”设施和活动的认可度及对“无废文化”建设的满意度偏低,社区组织参与程度有待全面提升;居民总体参与程度低于70%,其中,实际行为维度参与程度最低,且群体差异最大,存在“高认知度、低践行度”问题;居民年龄、受教育程度、工作类型、本地居住时长、家庭人口数显著正向影响参与程度,而性别和收入水平呈显著负向影响;社区情境因素及推动措施对居民参与程度具有显著提升作用,情境因素的影响主要作用于实际行为维度,推动措施的影响主要体现在认知与态度维度。基于上述结果,提出构建社区固废治理制度体系、拓宽参与渠道、培育社区“无废文化”及加强宣传与教育等建议。Abstract: Improving the degree of public participation is an inevitable requirement to promote the development of “zero-waste city”. Based on the survey data of 634 residents in Weihai city, Shandong Province, this paper explored the degree of community participation and its influencing factors under the background of constructing “zero-waste city”. The results showed that: 1) Participation degree of community organizations needs to be comprehensively improved. Residents’ recognition of “zero-waste” facilities and activities as well as their satisfaction with the construction of “zero-waste culture” supported by community organizations are relatively low. 2) The overall participation degree of residents was below 70% and there are significant differences in different evaluation dimensions, especially the actual behavior dimension had the lowest degree of participation, existing the problem of “high cognition, low practice”. 3) Residents’ age, education level, occupation, the time of living locally and total family number had significant positive impacts on participation degree, while gender and their income had significant negative impacts. 4) Community’s situational factors and promotion measures had significant positive effects on participation degree. Situational factors mainly promoted the improvement of participation degree of actual behavior, and promotion measures mainly on cognition and attitude. Based on the results, we put forward suggestions on constructing the institutional system of community solid waste governance, broadening participation channels, cultivating community’s “zero-waste culture” and strengthening publicity and education.

-

-

表 1 社区组织参与情况评估指标体系

Table 1. Evaluation index system of community organization participation

评价维度 评价内容 评价结果代码 社区设施与

活动认可度“无废文化”培育活动;废旧电器分类回收设施;一般生活垃圾分类回收设施;“无废社区”宣教平台;“无废社区”专业指导活动 0=否,1=是 社区发展满意度 社区整体环境;“无废文化”建设;“无废社区”科教活动;社区日常生活便捷性;社区安全性 0=不满意,1=满意 表 2 居民参与情况评估指标体系

Table 2. Evaluation index system of residents’ participation

评价维度 评价内容 指标权重 认知与态度 是否知道所在城市开展“无废城市”建设 0.048 是否知道所在社区开展“无废文化”建设 0.056 是否认为需要建设“无废社区” 0.065 是否希望居住在“无废社区”中 0.072 参与意愿 是否愿意在生活中减少废弃物产生 0.056 是否愿意进行一般生活垃圾分类回收 0.063 是否愿意进行废旧电器分类回收 0.068 是否愿意参与环保宣教活动 0.042 参与行为 一般生活垃圾分类与回收 0.057 废旧电器分类与回收 0.052 重复使用或不使用塑料包装 0.071 减少使用一次性用品 0.067 践行光盘行动 0.058 废旧衣物回收或捐献 0.072 固体废弃物污染举报与投诉 0.096 “无废社区”建设宣教活动 0.057 注:表中各项评价内容的评价结果代表代码为,0=否、1=是。 表 3 变量选择及说明

Table 3. Variables selection and explanation

变量类型 变量名称 变量定义及说明 个体特征 年龄 24岁以下=1,25~34岁=2,35~44岁=3,45~54岁=4,55~65岁=5,65岁以上=6 性别 女=0,男=1 受教育程度 初中及以下=1,高中=2,大专=3,本科=4,硕士及以上=5 工作类型 其他=0,政府相关单位=1 个人收入 低于3 000元=1,3 000~4 999元=2,5 000~7 999元=3,8 000~9 999元=4,高于10 000元=5 居住时长 5 a以下=1,5~10 a=2,10~15 a=3,15~20 a=4,20 a以上=5 家庭特征 人口数量 1~3人=1,4~6人=2,大于6人=3 住房面积 低于100 m2=1,100~200 m2=2,高于200 m2=3 情境因素 固废设施 是否有固废分类回收设施:否=0,是=1 文化活动 是否有“无废文化”活动:否=0,是=1 推动措施 宣教平台 是否有“无废社区”建设宣教平台:否=0,是=1 专业指导 是否有相关专业指导活动:否=0,是=1 居民组织 是否有“无废社区”建设的居民组织:否=0,是=1 表 4 居民参与程度度量结果

Table 4. Measurement results of residents' participation degree

评价维度 得分 参与程度 均值 最小值 最大值 最大值/最小值 均值 最小值 最大值 最大值/最小值 认知与态度 0.226 0.086 0.241 2.802 93.776 35.685 100 2.802 参与意愿 0.198 0.062 0.229 3.694 86.463 27.074 100 3.694 实际行为 0.267 0.073 0.530 7.260 50.377 13.774 100 7.260 总参与程度 0.691 0.221 1.000 4.525 69.100 22.100 100 4.525 表 5 基准回归结果

Table 5. Results of the benchmark regression

调查变量 认知与态度维度 参与意愿维度 实际行为维度 总参与程度 回归系数 P值 回归系数 P值 回归系数 P值 回归系数 P值 年龄 2.038 1.127 2.876*** 3.224 1.237*** 3.053 2.083*** 4.286 性别 −4.437* −1.834 −3.025*** −3.753 −2.035*** −3.238 −3.245*** −4.436 受教育程度 3.523** 2.327 4.039*** 3.986 3.127 1.127 2.783*** 4.075 工作类型 2.537** 2.158 3.475** 2.172 0.932** 2.392 2.673** 2.243 个人收入 2.126*** 3.124 −3.382*** −5.983 −0.894** −2.093 −2.284*** −4.062 居住时长 1.923 1.218 3.230* 1.828 2.156*** 3.744 2.653*** 4.464 人口数量 0.058 0.989 2.245*** 3.359 −1.458*** −3.348 0.068** 2.225 住房面积 0.982 0.943 0.327 0.903 −1.682 −1.245 −0.894 −0.981 固废设施 2.137 1.592 2.107** 2.286 2.645*** 3.065 2.672*** 2.765 文化活动 2.328 1.278 3.524 1.367 1.548*** 2.810 2.745*** 2.896 宣教平台 3.285** 2.124 1.675** 2.042 1.369 1.227 2.246* 1.856 专业指导 3.032** 2.243 2.568** 2.376 1.896** 2.252 3.564*** 3.287 居民组织 3.532*** 2.835 2.679 1.476 1.934 1.503 2.723** 2.207 注:P值为回归系数的显著性检验结果;“*”、“**”、“***”分别代表在10%、5%、1%显著水平上显著。 表 6 等权重赋值法下居民参与程度度量结果

Table 6. Results of participation degree by using equal weight method

评价维度 得分 参与程度 均值 最小值 最大值 最大值/最小值 均值 最小值 最大值 最大值/最小值 认知与态度 0.234 0.098 0.250 2.551 93.600 39.200 100 2.551 参与意愿 0.202 0.072 0.250 3.472 80.800 28.800 100 3.472 实际行为 0.285 0.075 0.500 6.667 57.000 15.000 100 6.667 总参与程度 0.721 0.245 1.000 4.082 72.100 24.500 100 4.082 -

[1] 李金惠, 余嘉栋, 缪友萍. 我国固体废物处理处置演变情况分析[J]. 环境保护, 2019, 47(17): 32-37. [2] 解保军. 理解“优美生态环境需要”理念的新视阈[J]. 治理现代化研究, 2018(4): 91-96. [3] 国务院办公厅. 国务院办公厅关于印发“无废城市”建设试点工作方案的通知[EB/OL]. [2019-01-21] http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-01/21/content_5359620.htm. [4] 生态环境部, 国家发展和改革委员会, 工业和信息化部, 等. 关于印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》的通知[EB/OL]. [2021-12-10]. http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202112/t20211215_964275.html. [5] 温宗国. “无废”理念及“无废城市”建设[J]. 资源再生, 2020(10): 58-61. doi: 10.3969/j.issn.1673-7776.2020.10.017 [6] 柳春慈. 社区治理共同体建设中的居民参与程度研究: 基于广东省SH社区的调查[J]. 惠州学院学报, 2021, 41(2): 113-119. [7] 田舒. 社会交换视角下的社区参与: 特征及机制分析[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2018, 24(5): 153-161. doi: 10.11817/j.issn.1672-3104.2018.05.018 [8] 曹池旋. 社会交换理论视角下社区参与的困境研究[J]. 现代交际, 2018(8): 82-83. doi: 10.3969/j.issn.1009-5349.2018.08.041 [9] 魏振香, 安蓉. 工业化与生态环境耦合协调度及时空差异研究: 以山东省为例[J]. 生态经济, 2021, 37(5): 156-162. [10] 睢琼, 王厚海. “无废城市”建设走出威海路径[J]. 环境教育, 2021(9): 65-66. [11] 颜海波, 于萍, 隋晓敏. “无废城市”建设中生活领域垃圾处置实例探析[J]. 环境保护与循环经济, 2021, 41(1): 24-28. doi: 10.3969/j.issn.1674-1021.2021.01.007 [12] LIU T L, WANG Y F, LI H M, et al. China's low-carbon governance at community level: A case study in Min’an community, Beijing[J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 311: 127530. doi: 10.1016/j.jclepro.2021.127530 [13] FEOLA G, NUNES R. Success and failure of grassroots innovations for addressing climate change: The case of the Transition Movement[J]. Global Environmental Change, 2014, 24(1): 232-250. [14] AXON S. The socio-cultural dimensions of community-based sustainability: Implications for transformational change[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 266: 121933. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.121933 [15] 殷婕, 毛丹, 干旭敏, 等. 社区自治: 公众参与的实践困境与空间塑造——基于乐山A社区现状的调查与思考[J]. 中共乐山市委党校学报, 2018, 20(3): 54-58. doi: 10.3969/j.issn.1009-6922.2018.03.010 [16] KUANG Y, LIN B. Public participation and city sustainability: Evidence from Urban Garbage Classification in China[J]. Sustainable Cities and Society, 2021, 67(6): 102741. [17] HAO F, MICHAELS J L, BELL S E. Social capital’s influence on environmental concern in China: An analysis of the 2010 Chinese general social survey[J]. Sociological Perspectives, 2019, 62: 844-864. doi: 10.1177/0731121419835504 [18] LIU X, WANG Z, LI W, et al. Mechanisms of public education influencing waste classification willingness of urban residents[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2019, 149: 381-390. doi: 10.1016/j.resconrec.2019.06.001 [19] GAMBA R J, OSKAMP S. Factors influencing community residents’ participation in commingled curbside recycling programs[J]. Environment and Behavior, 1994, 26: 587-612. doi: 10.1177/0013916594265001 [20] ALHASSAN H, ASANTE F A, OTENG A M, et al. Application of theory of planned behavior to households’ source separation behavior in Ghana[J]. Management of Environmental Quality:An International Journal, 2018, 29: 704-721. [21] LIU J R, WANG R S, YANG J X. Environment consumption patterns of Chinese urban households and their policy implications[J]. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 2009, 16(1): 9-14. doi: 10.1080/13504500902749012 [22] 陈绍军, 李如春, 马永斌. 意愿与行为的悖离: 城市居民生活垃圾分类机制研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(9): 168-176. doi: 10.3969/j.issn.1002-2104.2015.09.022 [23] 封铁英, 邓晓君, 高鑫. 养老机构医疗护理服务需求潜在类别及其影响因素: 陕西省调查实例[J]. 管理评论, 2020, 32(5): 280-291. [24] 芦慧, 刘严, 邹佳星, 等. 多重动机对中国居民亲环境行为的交互影响[J]. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(11): 160-169. -

下载:

下载: