-

随着城市生活垃圾日益增多,若得不到妥善处理和处置,会产生一系列困扰居民日常生活的垃圾排放问题。除了传统的垃圾填埋方式外,垃圾焚烧厂这种资源化、无害化的焚烧模式也相继建立[1]。由于垃圾的成分十分复杂,含有水分,经化学变化将会产生一定量的垃圾渗滤液[2]。垃圾渗滤液也称为渗沥液,属于高色度、高浓度的有机化合物和无机化合物的混合液体,能散发出令人窒息的恶臭气味,含有多种有毒有害物质,如难降解的萘、菲等芳香族化合物,其中COD高达几万mg·L−1[3]。垃圾渗滤液如不能及时处理,一旦流入自然环境会造成水体、土壤以及大气等的严重污染,为此,其有效处理至关重要[4]。目前,垃圾渗滤液的处理技术主要包括物化处理[5]、高级氧化处理[6]、膜分离技术[7]和生物处理[8]等。不同的处理技术具有不同的特征,在具体的处理过程中需要结合具体的情况进行设计。一般情况下主要采用几种混合技术,比较常用的工艺方法是膜生物反应器(MBR)+双膜法(NF/RO),该组合工艺不仅结构紧凑,而且处理设施的占地面积比较小,能够有效的对垃圾渗滤液进行处理,而且在处理的过程中自动化程度比较高,便于集中管理[9]。也有采用多效蒸发的方式来处理垃圾渗滤液,但由于垃圾渗滤液浓度高,无机和有机物污染物复杂,该工艺往往会发生堵塞管路问题,影响连续操作。正是由于垃圾渗滤液成分复杂、色度高、浓度高,所采用的物理、物理化学以及生化方法,尤其是絮凝法、高级氧化法以及膜分离法的导入,使得处理费用居高不下。为了实现低成本的生化处理过程,降低浓度,提高生化性能成为解决这一问题的关键。混凝沉淀法一直是垃圾渗滤液预处理的重点,通过添加无机高分子聚合物絮凝剂PAC(PFS)以及助凝剂PAM,使垃圾渗滤液中的污染物随絮凝过程产生的絮体而沉降,从而获得浓度低,便于后续生化处理的上清液[10-14]。这类研究虽已有很多报道,但多是着重于提高上清液中污染物的去除率。而在实际应用中,更应关注絮体沉降速度、上清液体积与絮体体积的经时变化,即使上清液去除率很高,但因上清液体积少,絮体松散,沉降速度慢等难以实现产业化,因此,开发沉降速度快、絮体体积少以及易于脱水的絮凝过程的集成技术十分重要。

本研究针对天津市泰达环保城市垃圾焚烧厂的垃圾渗滤液,依据反胶体絮凝相似相容原理,借助于电中和、脱稳、絮凝、吸附团聚,快速去除垃圾渗滤液中的难以生化降解的颗粒物、胶团、大分子,从而获得浓度低、小分子污染物的上清液,调节后续的生化性能[15]。使用天然矿物材料容易形成胶体的特性,改变常规的絮凝过程,结合无机高分子聚合物聚合氯化铝(PAC)的强化水解的特性以及传统的阳离子聚丙烯酰胺(C-PAM)助凝剂的深度团聚的功能,研究了无机矿物材料在絮凝过程中与无机高分子聚合物PAC的协同效应,并确定了最佳操作条件,以期为城市垃圾渗滤液的优化处理提供参考。

全文HTML

-

实验所用渗滤液来自天津市泰达环保城市垃圾焚烧厂,颜色为深绿色,原液经稀释5倍后,COD、BOD、SS、总磷、氨氮、分别为21 440、13 000、810、69.94、342.6 mg·L−1,浊度为432 NTU,电导率为12.33 mS·cm−1,TDS、Sal、pH分别为12.33、7.0、6.1。

膨润土的化学成分为(Al2,Mg3)Si4O10OH2·nH2O,是以蒙脱石为主要矿物成分的非金属化合物。蒙脱石的结构是由2个硅氧四面体夹1层铝氧八面体组成的2∶1型晶体结构。由于蒙脱石晶胞形成的层状结构存在某些阳离子(Cu、Mg、Na、K等),且这些阳离子与蒙脱石晶胞的作用很不牢固,易被其他阳离子交换,故具有较好的离子交换性能。实验所用无机矿物材料膨润土(PRT)来自石家庄航全矿产品有限公司,其化学成分为50.95% SiO2、16.54% Al2O3、0.26% FeO、2.26% CaO、4.65% MgO、0.47% K2O、23.29% H2O。3.0%的聚合氯化铝(PAC)溶液和0.1%的阳离子聚丙烯酰胺(C-PAM)溶液均由实验室配制而成。实验中使用的98%聚合氯化铝、>99%L-抗坏血酸(AR)、99%硫酸汞(AR)、99%过硫酸钾(AR)均购自于MACKLIN公司,硫酸(AR)购自于天津风船化学试剂科技有限公司,重铬酸钾(AR)购自于天津市大茂化学试剂厂,阳离子聚丙烯酰胺(AR)、硫酸银(AR)购自于天津市光复精细化工研究所。

-

实验使用的主要仪器有六连同步混凝搅拌器JJ-4(金坛市城西瑞昌实验仪器厂)、pH3210精密酸度仪(德国WTW公司)、Turb550便携式浊度仪(德国WTW公司)、便携式电导率测试仪Cond 3210(德国WTW公司)、氨氮、硝态氮水质在线分析仪(德国WTW,DIQ/S 182)、立式压力蒸汽灭菌锅(上海博讯实验有限公司)、紫外可见分光光度计(北京普析通用仪器有限责任公司)及CR2200 COD消解仪(德国WTW公司)等。

-

依据前期预实验的结果,当浓度很高的渗滤液原液被稀释5倍后,这有利于絮凝沉降,故本研究将50 mL垃圾渗滤液原液倒入250 mL烧杯中,稀释5倍后开展絮凝实验。先加入PRT快速搅拌(350 r·min−1) 2 min,然后加入3% PAC并调整转速至250 r·min−1搅拌60 s,再加入0.1% C-PAM搅拌20 s,调整转速到50 r·min−1搅拌40 s,最后静置5 min后取上清液,测量化学需氧量COD、生化需氧量BOD、浊度、悬浮物SS、总磷、电导率、总溶解固体TDS、盐度Sal、氨氮、pH等数据。

1.1. 实验原料及试剂

1.2. 实验仪器

1.3. 实验方法

-

一般来说,PAC是一种传统的絮凝剂,主要是通过自身的强化水解,形成不同大小的高分子聚合物,以吸附、卷扫等形式形成絮体[16]。为了研究无机矿物材料对PAC絮凝的协同效应,首先对PAC对垃圾渗滤液的絮凝效果进行研究,从初步的实验发现PAC和C-PAM投加量不同,絮凝效果也是不同的。表1为稀释后原液和絮凝后上清液对应的水质指标,图1是絮凝前后的效果对比图。

根据表1中的数据推算,絮凝之后的COD、浊度、SS以及总磷去除率分别达到20.6%、91.8%、90.3%和96.6%,这说明加入PAC和C-PAM对浊度、悬浮颗粒物以及总磷均具有较好的去除效果。在实验过程中发现,加入PAC后,在垃圾渗滤液中出现了小的絮体,然后再加入一定的C-PAM助凝剂后,很快就会出现大量的絮体团聚;随着搅拌的不断进行,这些絮体逐步上浮,并且在上浮的絮体下方的溶液里仍然漂浮有细小的絮体,难以沉降,但底部仍然有一些沉积物。根据絮凝后溶液的浊度(35.6 NTU)可知,溶液并不是很清澈,COD仍为17 025 mg·L−1。此外,还观察到絮凝过程对总磷具有很好的去除效果,该去除主要依赖于PAC中的铝离子对含磷化合物的作用,生成难溶的磷酸铝盐类,进而包裹在絮体之中;而絮凝剂对氨氮却几乎没有去除作用,这也许是水解后的正离子的氢氧化铝聚合物与正离子形态的有机胺和无机氨等相互排斥的缘故所致;絮凝过程中电导率、TDS以及Sal絮凝前后几乎没有变化。但由图1絮凝的前后对比可以看出,影响絮凝过程的关键因素除了上清液的水质之外,还有一些很重要的操作因素,即絮凝固体的沉降速度、沉降固体体积(即上清液的体积)。由于PAC的强化水解,形成了大量松散絮体,但对垃圾渗滤液中较大的胶团以及大分子污染物而言,这些松散絮体因其质量力不够,吸附作用不够显著,即使在助凝剂C-PAM的作用下,也难以形成密实的絮体结团。换言之PAC的强化水解特性决定了对液固分离极为不利,而且松散的絮体也难以脱水,这也是絮凝沉降法不能很好地应用于垃圾渗滤液处理中的一个关键原因。因此,需要解决絮体松散问题,增加絮体的质量力,使形成的絮凝具有吸附、卷扫等功能,从而实现高效絮凝和快速沉降。

-

无机矿物材料混入水中将会产生大量的胶体,而且其颗粒物也因为粒径小和表面能大,而具有较强的吸附能力。借助于这一规律,使用常规的无机矿物材料膨润土(PRT),可破坏垃圾渗滤液的原有平衡,然后发挥PAC的絮凝作用和C-PAM的助凝作用,以达到更好的絮凝效果。

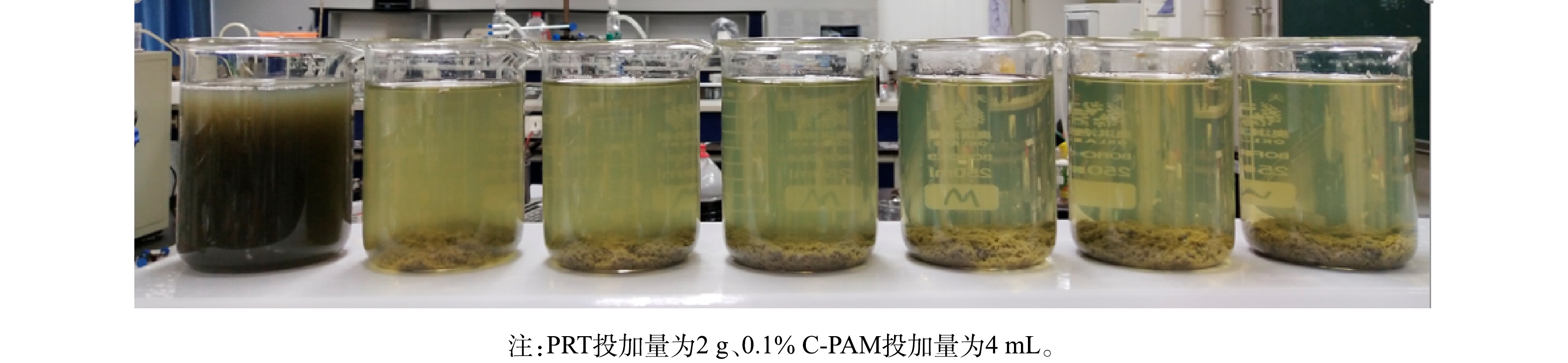

为了查明PRT对不同投加量PAC的协同效应,在PRT投加量为2 g、0.1% C-PAM投加量为4 mL的条件下,观察3% PAC投加量分别为3、4、5、6、7和8 mL时的絮凝效果,其结果如表2和图2所示。由表2可知,当PAC投加量为8 mL时,絮凝效果最佳,上清液的COD、SS、氨氮、总磷分别为7 566、52、320.5、1.97 mg·L−1,浊度为12.6 NTU,COD、浊度、SS、氨氮、总磷去除率分别为64.71%、97.08%、93.58%、6.90%、97.18%。在PRT和C-PAM不变的条件下,絮凝后上清液的COD在PAC投加量为3 mL的情况下,COD就由原始的21 440 mg·L−1下降到16 483 mg·L−1,与表1中所列没有添加PRT时PAC投加量为8 mL的处理效果几乎相同,COD去除率也达到了23.1%。这说明PRT的添加有利于对COD的去除。随着PAC的投加量继续增加,当投加量为8 mL时,COD降低到7 566 mg·L−1,去除率达到64.7%,与没有添加PRT时在相同PAC投加量下的絮凝效果相比,COD又降低了54.1%,而且絮凝下来的污染物一般是难以生化处理的部分,这将为后续的生化处理减少了很大的负荷,可提高处理的经济效应。浊度虽然不是水质指标,但通过前后上清液的对比,可以定性反映出絮凝的处理效果。随着PAC的增加,浊度也呈现出刚开始的急剧下降,然后逐步变缓的变化趋势。但在PAC为4 mL(有PRT)时,浊度的去除率即达94.2%,高于表1中PAC投加量为8 mL(没有PRT)的去除率(93.4%),而当PAC的投加量为8 mL时,浊度去除率则达到97.1%。颗粒悬浮物的变化规律与浊度相同,此时的SS为52 mg·L−1,去除率为93.6%。这充分说明,SS大量的减少,实际是减少了上清液中的难以生化降解的污染物,即通过一级强化絮凝预处理,将大量难以生化降解的污染物转移到了沉降的絮体中,从而大大地降低了上清液中的COD和浊度。总磷的去除依赖于PAC的添加量,即便如此,是否有PRT的加入对最终的絮凝效果也是有影响的,即PRT的投加有助于污染物的去除。由PAC投加量与污染物的去除率之间的关系可见,投加量7 mL和8 mL对COD、浊度、SS、总磷等的去除率变化很小,另外再考虑到实际使用的成本,所以把8 mL作为最佳投加量。由图2可观察到,在PRT和C-PAM的投加量固定的前提下,随着PAC投加量的增加,上清液变得更加澄清;与图1(未投加PRT和C-PAM)相比,最大的差别是在添加PRT后,絮凝开始沉降。在实际絮凝过程中观察到,在事先添加PRT的前提下,在投加PAC后,经过搅拌就会发现大量的絮体产生,要比没有事先添加PRT下的絮体更大,絮体与水之间形成很大的对比,在此基础上再投加一定量的助凝剂C-PAM时,这些絮体便迅速团聚,并向下快速沉降,絮体压缩而密实,烧杯中90%以上是上清液。这一现象对于后续分离,及提高单位时间内处理效率均是有益的。此外,絮凝沉降亦更加符合实际工业化操作。这说明PRT在絮凝过程中与PAC之间存在协同效应,这不仅是对COD、浊度、SS具有较好的去除效果,而且形成的絮体具有更好的密实性,自身的质量力也起到了吸附以及沉降的作用。

在事先投加PRT的情况下,电导率、TDS以及Sal在絮凝过程中均随着PAC投加量的增加有所下降。PRT的投加会产生大量的胶体,从而改变渗滤液的内部离子平衡,对一些离子产生吸附作用,这些离子在PAC和C-PAM的共同作用下被去除。氨氮和pH主要还是受PAC投加量的影响,在投加PAC后,会强化水解生成

Al(H2O)3+6 、Al(OH)2+、Al(OH)3、[Al6(OH)14]2+、[Al7(OH)17]4+、[Al8(OH)20]4+、[Al13(OH)34]5+等成分,使溶液的pH值略有变化,这与实验中观察到的上清液pH随PAC增加而略有降低的现象相吻合[17]。 -

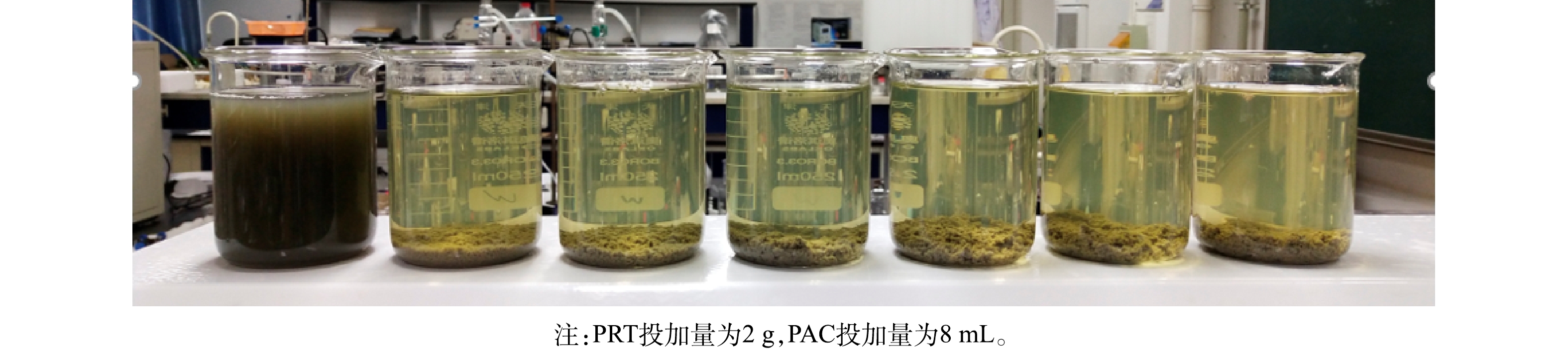

对于浓度高、组分复杂的垃圾渗滤液,通过有效的一级强化絮凝预处理工艺,可去除复杂的、难以生化降解的污染物,从而可简化后续生化过程并降低处理费用。助凝剂C-PAM在絮凝过程具有举足轻重的作用,能够将促使较小的絮体发生二次聚团,从而有利于沉降和分离。同时,C-PAM属于高分子有机聚合物,从聚合物的分子结构可知,该聚合物对于极性和非极性的有机污染物均具有亲和性,从而易于吸附这些污染物分子,有助于污染物的去除。为优化C-PAM最佳投加量,设定PRT投加量为2 g,PAC投加量为8 mL,考察不同C-PAM投加量对絮凝效果的影响,其结果如表3和图3所示。

由表3可知,当C-PAM投加量为5 mL时,絮凝效果最佳,上清液的COD、SS、氨氮、总磷分别为5 941、50、279.6、1.76 mg·L−1,浊度为10.6 NTU,COD、浊度、SS、氨氮、总磷去除率分别为72.29%、97.55%、93.83%、18.39%、97.48%。助凝剂C-PAM的投加量对上清液的水质指标影响较大,但并不是投加的越多越好,随着C-PAM的投加量的增加,COD呈现先降低后增加的趋势。当C-PAM投加量为5 mL时,COD由4 mL投加量的7 566 mg·L−1降低到5 941 mg·L−1,去除率达到72.3%,在4 mL的基础上又进一步增加了21.5%。但投加量再继续增加后,COD反而升高,这是由于过量的C-PAM自身就含有较高的COD,所以C-PAM存在一个最佳的投加量。正是由于C-PAM属于助凝剂,主要依托于C-PAM的大分子链的优良延展性,故可配合PAC中的Al3+与PAM中的-O结合形成更稳定的网络结构,进而在该网络结构能够将渗滤液中固体颗粒等杂质稳定包络其中,对絮凝过程的浊度、SS以及总磷去除都有很好的促进作用;而且,絮凝作用越好,则对水中的离子的吸附性就越强,从而导致电导率、TDS以及Sal均有所下降。对于氨氮而言,则C-PAM投加量越多,其去除率也就越大,这也许反映了垃圾渗滤液中氨氮的一部分存在形式是有机胺,易与C-PAM亲和吸附[18]。

由图3可以看出,随着C-PAM投加量的增加,沉降絮体的结团由小变大,上清液逐步澄清,便于后续分离,但是浊度不是水质指标,处理效果还需由COD来决定,总磷在垃圾渗滤液排放标准是3 mg·L−1,本研究的结果基本均可以满足此标准。由整体处理效果来看,在各条件下均可以看穿到烧杯对面的刻度,操作条件的微小波动并不影响实际絮凝效果的影响。

-

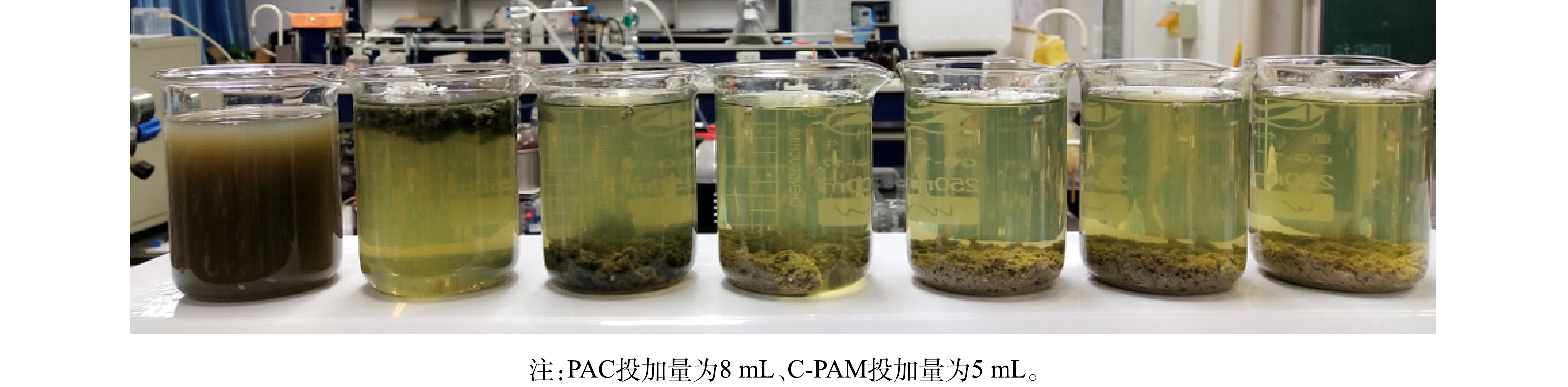

由图1和图2可知,PRT的投加不仅有利于对污染物的去除,而且还可以提高絮凝效果,可实现絮凝快速沉降。在絮凝过程中,PRT可提供微粒子胶体以及颗粒物拥有的质量力,从而破坏垃圾渗滤液的离子平衡,吸附脱稳后的离子、大分子等污染物,其与PAC协同作用,可形成密实的絮体,实现絮凝沉降。PRT投加量也是一个关键的因素,在PAC投加量为8 mL、C-PAM投加量为5 mL的优化条件下,考察不同投加量的PRT对絮凝效果的影响,其实验结果如表4和图4所示。

由表4可知,随着PRT投加量的增加,COD降低程度完全不同。即使投加1 g PRT,COD也会由没有投加PRT的絮凝过程中的16 483 mg·L−1降低到13 568 mg·L−1,虽此时降低不明显,但絮凝产物的表现形式却发生了巨大变化,由原来的上浮转化为沉降。由图4可以看出,此时的沉降絮体仍然不够密实,上清液也不是较为透明,浊度仅由28.4 NTU降低到23.9 NTU,其他的水质指标均变化较小,这基本上是来自于PAC的絮凝作用。但是,当PRT投加量为2 g时,COD、浊度、SS和总磷的去除率均有较为显著的提高,由PRT为1 g时的36.7%、94.5%、92.5%和96.8%分别上升到72.3%、97.6%、93.8%和97.5%,其中影响最为显著的是COD的去除率;此外,沉降絮体变得密实,反光性更强,这也是垃圾渗滤液一级强化絮凝处理的真正目的,尽可能去除渗滤液中的难以生化降解的胶体、大分子污染物,形成的絮体沉降快速。随着PRT投加量的进一步增加,除了絮体结团更大,沉降速度更快外,其他水质指标都没有明显的变化,尤其是氨氮浓度变化更小,这也说明垃圾渗滤液中的氨氮以有机胺为主。PRT属于无机矿物材料,与有机胺并不亲和,即使增加投加量,也难以去除氨氮。所以,在絮凝处理过程中,PRT在经济上存在一个2 g的最佳投加量,此时上清液的COD、SS、氨氮、总磷分别为5 941、50、279.6、1.76 mg·L−1,浊度为10.6 NTU,COD、浊度、SS、氨氮、总磷去除率分别为72.29%、97.55%、93.83%、18.39%、97.48%,即使PRT稍微过量也不会影响整个处理效果。

PAC和C-PAM与PRT的协同作用,对垃圾渗滤液具有很好的絮凝效果,从而达到去除难降解污染物的目的,但由于对氨氮的去除率较低,这对于后续的生化处理仍然有影响。对于这些主要的有机胺,还需继续研究,以开发降低氨氮的技术,为实际应用提供新的具有创新意义的集成技术。

2.1. 传统的PAC、C-PAM对垃圾渗滤液絮凝效果的影响

2.2. 无机矿物材料PRT与不同PAC投加量之间的协同效应

2.3. 助凝剂C-PAM(0.1%)投加量对垃圾渗滤液絮凝效果的影响

2.4. 不同PRT投加量对垃圾渗滤液絮凝效果的影响

-

1) PRT形成的胶体以及自身的颗粒物质量力的作用,可打破垃圾渗滤液的离子平衡,并与PAC形成协同效应,在C-PAM的共同作用下,展示出较高的絮凝效果和沉降速度。当PRT、PAC和C-PAM的投加量分别为2 g、8 mL和5 mL时,上清液中的COD、浊度、SS、NH3-N和TP的去除率分别达到72.3%、97.6%、93.8%、18.4%以及97.5%。

2) PRT的投加有效地促进了絮凝效果,当PAC和C-PAM投加量分别为8 mL和5 mL条件下,PRT投加量2 g与没有投加相比,COD由16 483 mg·L−1降低到5 941 mg·L−1,上清液的浊度由28.4 NTU降到10.4 NTU;絮体由上浮形式转变为快速沉降,更加有利于后续的分离和生化处理。

3)投加PRT对氨氮去除率无明显影响,对氨氮有去除作用的主要是C-PAM。这也说明垃圾渗滤液中的氨氮主要是有机胺。

DownLoad:

DownLoad: