-

丹江口水库是南水北调工程中线水源地,承担着京津冀豫数千万人口的供水任务,战略地位十分重要。随着点源污染逐步得到治理,面源污染对丹江口水库水质的影响越来越大[1],库岸带作为阻控库周面源污染的最后一道屏障,在水源地的水质保障中起着十分重要的作用。库岸带是水库的水陆交错地带,其陆向界线为周期性高水位时水库影响的地形、水位、基质和生物的上限,水向界线为大型水生植物分布的下限[2],水库的消落区是库岸带的重要组成部分。丹江口大坝加高工程于2013年完成,坝顶高程从162 m加高至176.6 m,正常蓄水位由原来的157 m提高到170 m,新增淹没区面积将达302.5 km2,最低水位将抬升至160 m。水库调度运行方式改变后,160~170 m的高程范围成为新的消落区,岸线长度达到4 600 km。新形成的消落区因水文情势改变将进入新一轮植被演替过程[3-4],若不加以人工干预,库岸屏障功能恢复过程漫长且生态效益有限[5]。

陡坡型库岸是丹江口水库库岸的重要类型,占库岸线总长的70%以上。陡坡型库岸具有沟谷发育、岸线曲折、地形破碎的特点,呈“鸡爪”状地形,库湾数量多。低水位运行时,库周边土壤侵蚀产生的泥沙及其携带的化肥、农药残留物,以及少量消落区土地季节性利用产生的面源污染物都将在此淤积沉淀[6];而高水位运行时,水流变为缓流、滞流,水体自净化能力和稀释能力降低,会有更多污染物存留在此[7]。由于库岸对面源污染的阻控和净化能力不足,库湾水动力较弱,部分近岸水域出现了氮磷浓度过高和轻度富营养化问题[8]。对丹江口水库295个库湾进行调查和评价发现,超过50%的陡坡库湾都存在富营养化风险[9]。

恢复库岸生态屏障功能,强化库岸污染阻控能力,是控制库周面源和保障水库水质的有效途径。我国自20世纪90年代开展岸边带保护与修复技术的研究与应用[10-11],已在太湖、洱海、滇池、三峡库区等区域的湖滨带和库岸带建设方面积累了大量研究成果和实践经验[12-15],提出了设置缓冲带、优化土地利用结构、建立消落区植被功能带等岸带生态建设思路。然而,水文条件、地形地貌、植被特征、社会经济等因素的多样性决定了岸带生态建设工作的复杂性,目前尚没有形成统一的岸带修复和治理模式。本研究针对丹江口陡坡型库岸特殊的水文和地形条件,探索库岸生态屏障构建的技术方案,以期为南水北调中线水源地面源污染治理提供依据,亦为我国其他湖库岸带生态建设提供借鉴和参考。

全文HTML

-

丹江口水利枢纽分初期工程和大坝加高工程两期建设。初期工程于1958年9月动工兴建,1967年11月下闸蓄水,1968年10月第1台机组发电,1973年底竣工,坝顶高程162 m,水库正常蓄水位157 m。大坝加高工程由初期工程加高续建而成,于2005年9月26日正式开工,2013年5月主体工程完工,2014年12月正式向北方供水。大坝加高工程完建后,坝顶高程由162 m提高到176.6 m,正常蓄水位由157 m提高至170 m,相应库容达到290.5×108 m3。

根据水利部批复的《丹江口水利枢纽调度规程(试行)》,丹江口水库在汛期未发生洪水时,水库按不高于防洪限制水位运行。即夏汛期6月21日—8月20日,防洪限制水位为160 m;8月21—31日为夏汛期向秋汛期的过渡期;秋汛期9月1日—10月10日,其中9月1—30日防洪限制水位为163.5 m。从10月1日起,视汉江汛情和水文气象预报,水库可以逐步充蓄;10日之后可蓄至正常蓄水位170 m。考虑泄水设施启闭运行、水情预报误差,实时调度时,水库运行水位可在防洪限制水位上下0.5 m范围内变动。为保证防洪需要,汛前水位应逐步平稳消落,在6月20日应消落至160 m;水库调洪蓄水后,在洪水退水过程中,应统筹考虑下游防洪要求、枢纽运行安全和水库供水等,使水库水位尽快消落至防洪限制水位。

丹江口水库由汉江库段(汉库)和丹江库段(丹库)2部分组成,汉库库岸以陡坡型(大于5°)为主,丹库库岸以缓坡型(小于5°)为主(见图1)。陡坡库岸曲折、立地陡峭,土地类型多为林地和园地。根据课题组前期的调查成果,陡坡型库岸可分为石质和土质2种类型[16]。石质库岸面源污染风险相对较低,土质库岸在蓄水前进行了淹没线以下的林木清理,库岸土壤受降雨和波浪的侵蚀影响较大,是生态屏障构建的主要区域。

-

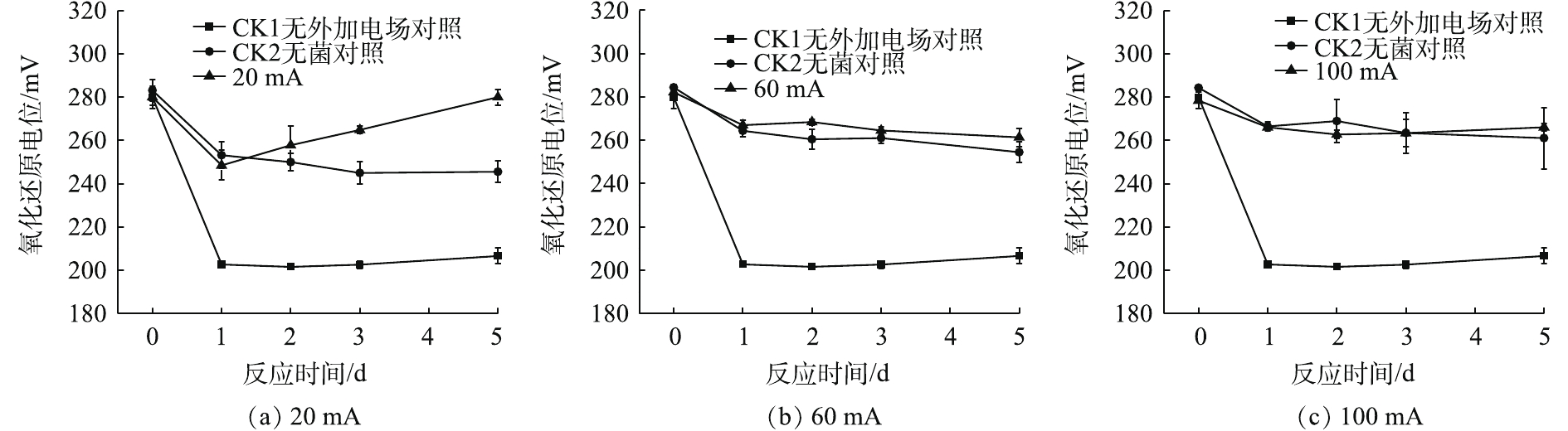

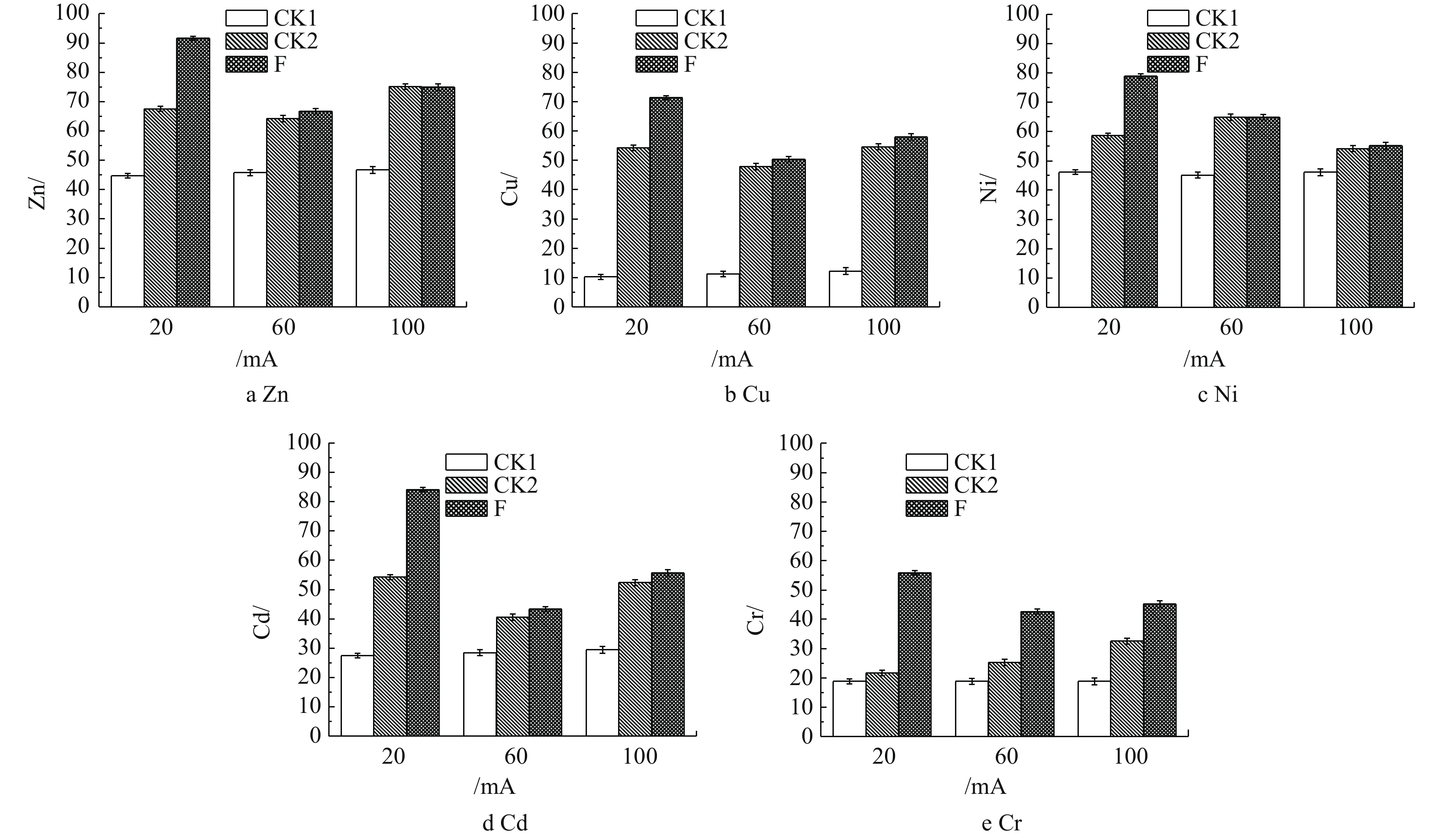

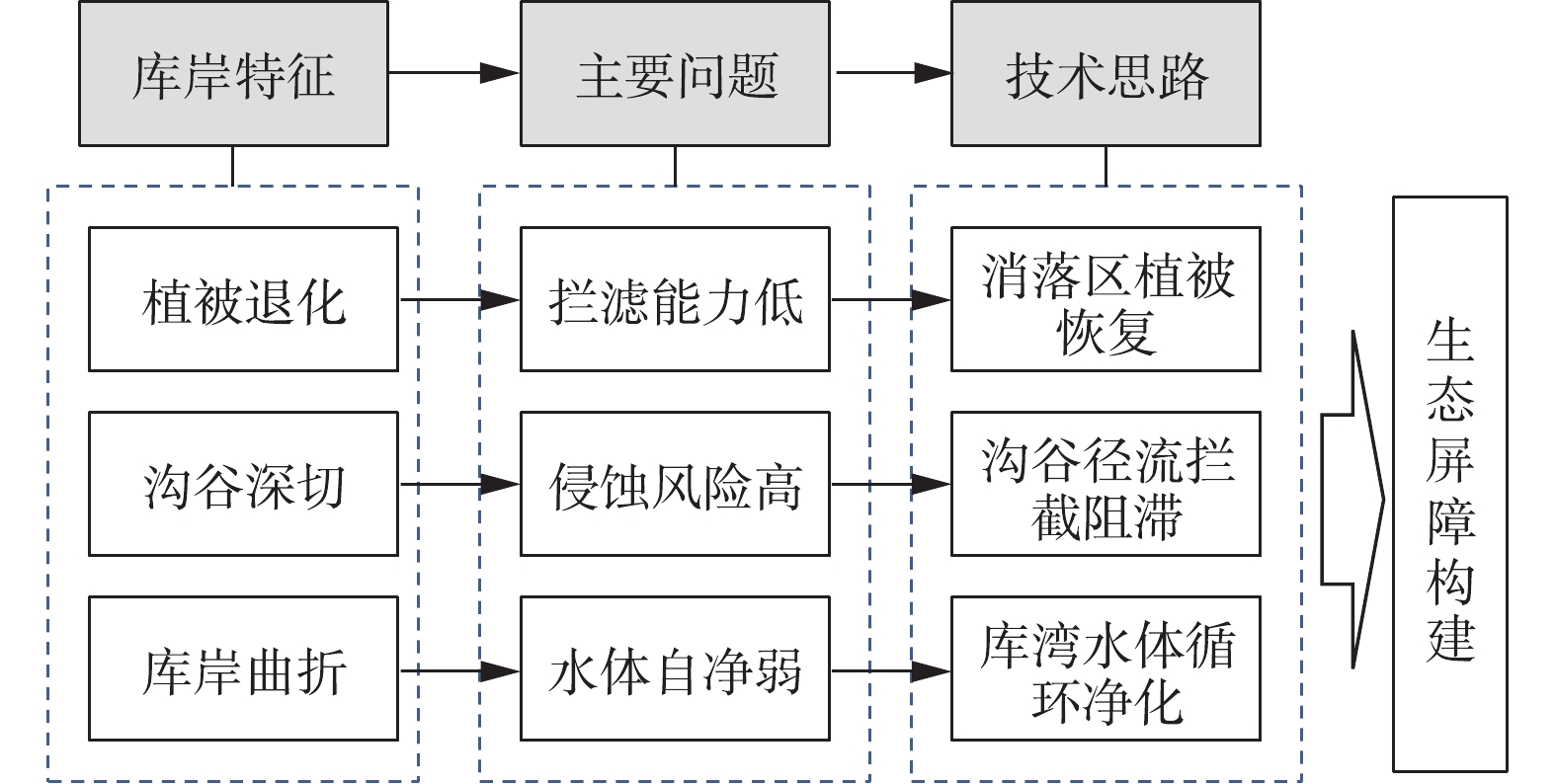

陡坡型库岸生态屏障功能不足主要体现在以下3个方面:1)大坝加高蓄水后新消落区水文条件变化,植被系统难以自然恢复,污染拦滤净化能力难以发挥;2)岸坡陡峭、沟谷深切,降雨径流对库岸冲刷和侵蚀较强,尤其导致消落区土壤产生较大的水土流失风险;3)库岸曲折、库湾众多,水动力条件不足造成自净能力弱,面源径流进入水体后污染物容易累积,形成富营养化风险。

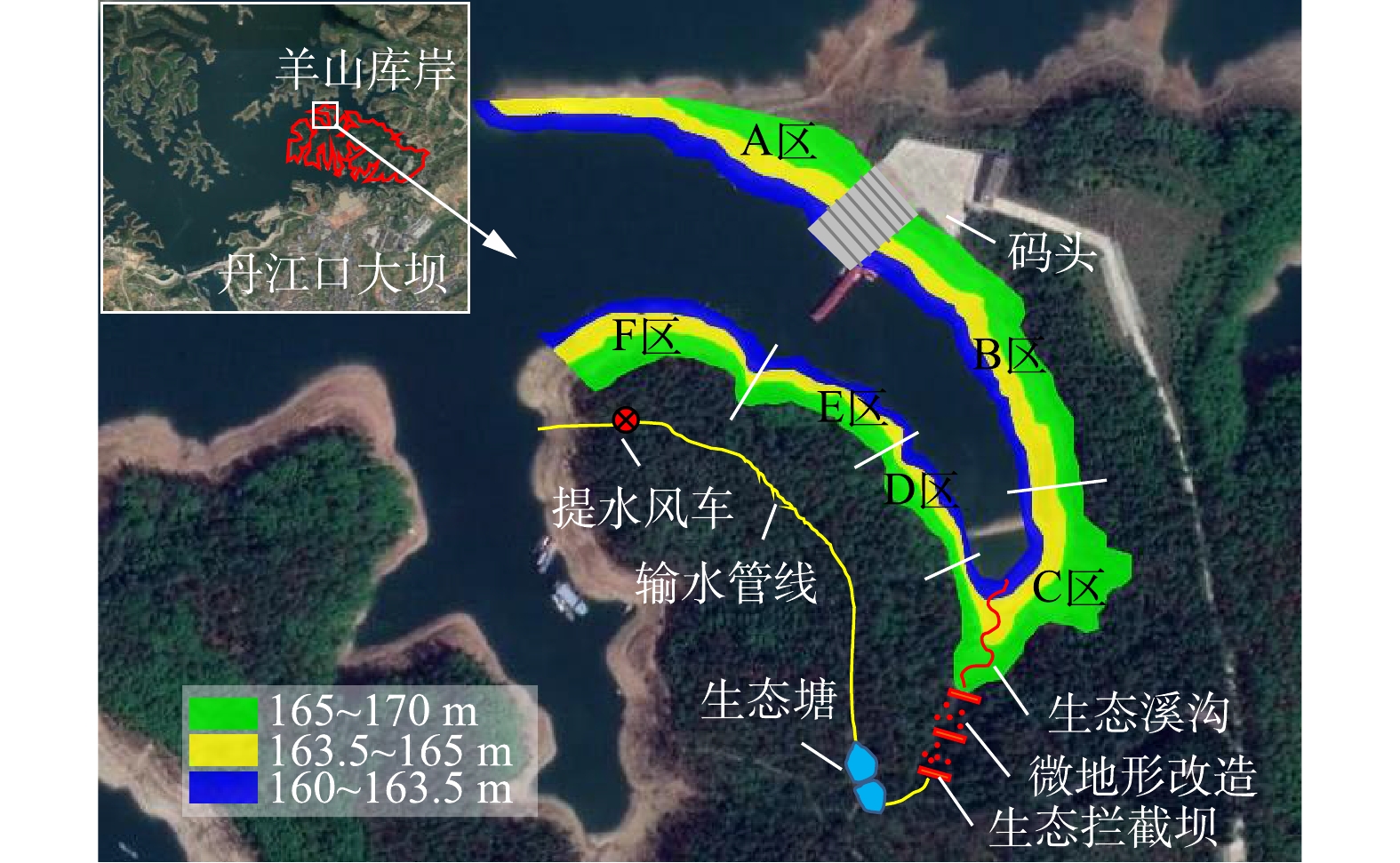

根据上述问题分析,陡坡型库岸生态屏障构建从以下3个方面开展:1)针对植被退化问题,开展消落区植被恢复,筛选能够适应消落区水文条件的植被群落,构建稳定的植被系统;2)针对沟谷深切问题,在沟谷建设生态拦截坝、生态沟道等,通过对降雨径流的拦截阻滞消能,减少冲刷和侵蚀;3)针对库湾水体自净能力弱的问题,通过风车提水增强库湾水体流动,同时配套生态塘等净化措施,将水体净化后回流至库湾,防控富营养化风险(见图2)。

-

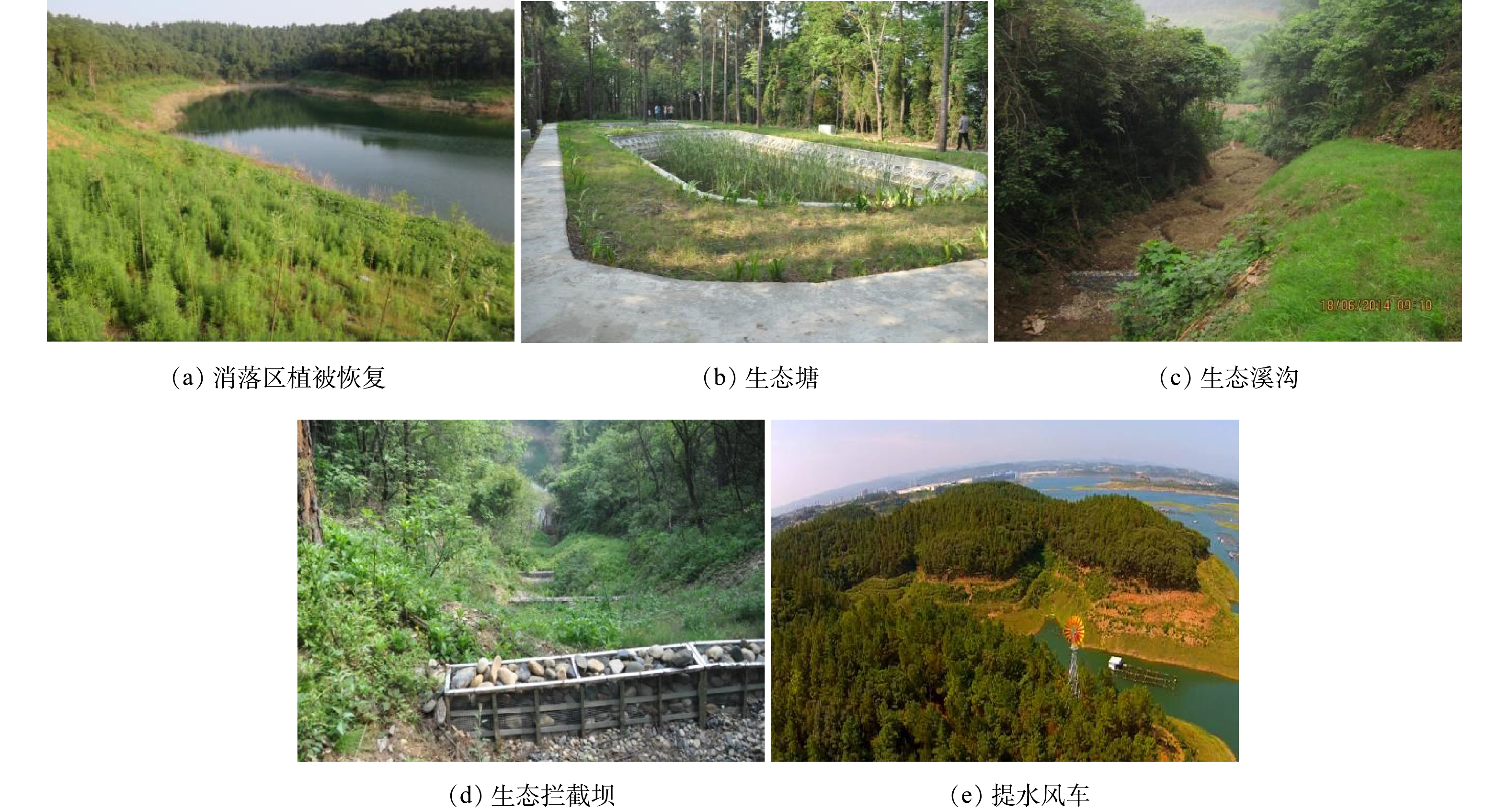

1)消落区植被恢复。丹江口水库库岸带经过近40年自然竞争与更新演替,形成了独特的植被类型和稳定的群落系统,可作为新库岸带植被重建的重要依据。课题组在前期研究中对丹江口水库库岸植物群落现状进行调查分析,了解了本地物种的分布和种类,以及本地群落类型结构,并通过淹水实验和综合评价,筛选了消落区的适生植物种质资源[16]。消落区出露时间主要集中在5—10月,植物生长旺盛,同时也是降雨集中,土壤侵蚀强度最大的时期。丹江口水库在进行消落区植被恢复时,一方面要考虑植物对氮磷污染物的拦截效果,另一方面要兼顾固土护岸的作用,尽可能采用乔、灌和草相结合的复合植被缓冲带。基于筛选结果,课题组提出了适合陡坡型库岸的消落区植被群落配置方案,其中高位区(165~170 m)构建乔木-灌木-草本植物混交群落,中位区(163.5~165 m)构建灌木-草本植物混交群落,低位区(160~163.5 m)构建草本植物群落[5]。共提出不同区位群落搭配方式12种,典型配置方式如下:高位区采用杜梨-算盘子-白茅+狗牙根群落;中位区采用白刺花-狗牙根+菅草群落;低位区采用狗牙根+细叶水芹群落。消落区植被恢复过程中,可以按照上述成果进行植物群落配置和布设。

2)沟谷径流拦截阻滞。径流拦截阻滞的目的在于消能,主要技术措施有生态拦截坝、生态溪沟和微地形改造等。生态拦截坝利用砾石或碎石在沟谷中适当位置人工垒筑坝体,坝体具有透水性,能够减缓坡面汇流流速,同时强化拦滤和沉降过程,控制面源污染[17];生态溪沟是对现有汇水沟道和路径进行适当改造和引导,通过蜿蜒布局方式,减小沟道坡度比降,同时沟道进行砾石铺筑强化,降低土壤冲刷;微地形改造是通过增加库岸坡面粗糙度,如开挖微型坑洼群,增加径流滞留的作用。

3)库湾水体循环净化。采用提水风车驱动库湾水体循环,风车主要能量来源为风能,也可将电能作为提水风车的补充能源。库湾水体经过风车抽提后,进入生态塘,通过植物强化吸收和微生物降解作用污染物得到去除。生态塘既是净化设施,也是水循环的调蓄设施。生态塘可设置为2个或者2个以上,如果地形条件不允许,也可以设置单个生态塘。生态塘出水通过沟谷径流拦截阻滞系统回流至库湾。

各项技术措施的组合应根据实际情况灵活配置,生态塘和提水风车的建设对地形要求较高,对于缺少开阔地势,可以植被恢复和沟谷径流拦截为主。

2.1. 总体思路

2.2. 技术框架

-

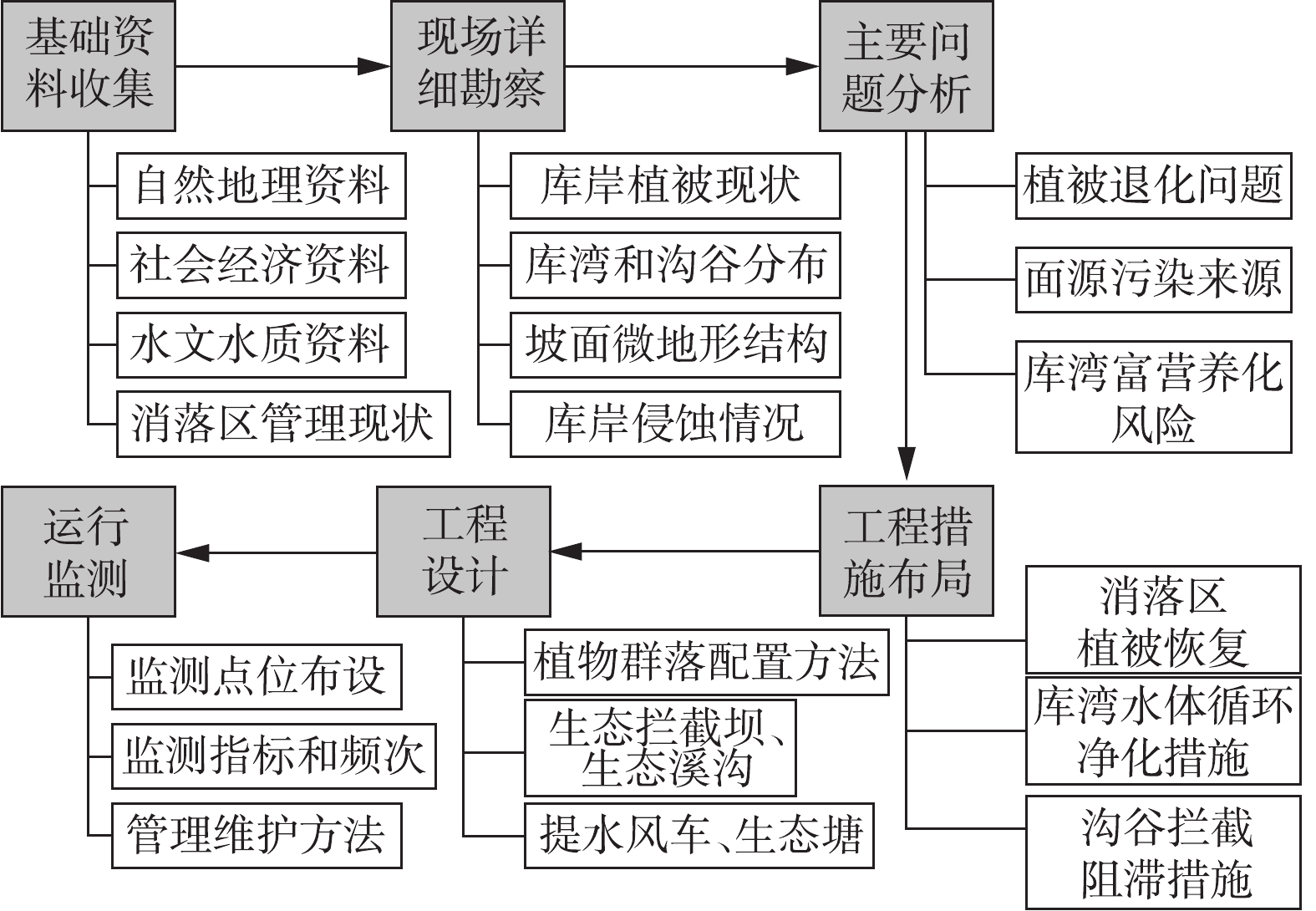

丹江口水库陡坡型库岸生态屏障构建的基本流程为:针对库岸地形地貌和环境特征,明确库岸主要环境问题;因地制宜提出生态阻控措施的布局方式,给出消落区植被恢复、生态拦截坝、提水风车等措施设计方案;明确工程运行、监测和维护方法。具体步骤如图3所示。

1)基础资料收集。调查库岸区域社会经济、自然地理等基本特征,重点收集地形等高线资料,确定消落区关键水位线位置。总结植被覆盖、沟谷地形结构等因子对水土流失和面源污染的影响,以及已开展的库岸治理工作取得的成效和不足。

2)现场详细勘察。详细调查项目区库岸植被现状,沟谷和库湾分布。勘察库岸坡面的微地形结构,库岸侵蚀情况,径流汇集路径等。

3)主要问题分析。通过项目区库岸基础资料分析整理,明确面源污染主要来源,输移过程,从消落区植被退化、沟谷径流侵蚀、库湾富营养化风险等方面识别库岸生态屏障功能存在问题。

4)工程措施布局。消落区植被恢复采取“上下分带、左右分区”的原则,根据不同的高程带的淹水时长,配置相应的群落类型;通过横向的分区,形成多种植物群落的实验比选效果。根据沟谷实际地形,确定生态拦截坝、生态溪沟、微型坑洼的数量和位置;根据库湾和库岸地形,确定提水风车和生态塘的位置。

5)工程设计。给出植物群落的配置方式,斑块设计和布置。群落物种设计过程中,根据高程带的淹水时间选择具有不同耐淹能力的植物,对乔、灌、草植物进行合理配置,并确定合理的种植密度。结合沟谷地形和库岸坡面微地形条件,确定生态拦截坝、生态溪沟、微型坑洼的具体尺寸、规模等基本参数。根据库湾地形,确定提水风车型号、生态塘规模等参数。

6)运行监测。明确提水风车、生态塘、生态拦截坝设施的维护要求,在各项措施的进水、出水以及主要节点设置监测点位,监测颗粒物、TN、TP等面源污染典型指标。

-

羊山库岸位于丹江口市内北部,距丹江口市中心5 km,距丹江口水利枢纽大坝6 km。羊山由1个伸入水库的半岛,以及由其延伸的10多个更小的半岛组成,库岸线曲折破碎,形成大小库湾50余个,占地面积约150 hm2。羊山库岸为典型的土质陡坡型库岸,平均坡度约为25°,高程最高超过200 m,土地类型以林地和桔园为主。项目区位于羊山西北库岸,长度约1.5 km,形成Y字形狭长库湾。

项目区160~170 m消落区植被覆盖率在30%以下。根据水利部《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007),消落区的坡面水力侵蚀强度为中度,平均侵蚀模数为2 500~5 000 t·(km2·a)−1。本研究取平均值3 750 t·(km2·a)−1,由此计算得到示范区土壤侵蚀量为124 t·a−1。土壤侵蚀的氮输出强度为1.23 t·(km2·a)−1,磷输出强度为0.57 t·(km2·a)−1[18],由此计算得到示范区氮产生量为41 kg·a−1,磷产生量为19 kg·a−1。

-

根据南水北调中线工程水库运行调度方案,植被恢复的高程范围为160~170 m。在消落区植被调查与研究的基础上,优化配置了6种消落带适生植物群落,恢复码头两侧及对岸库岸带长度1.5 km。依据现场地形条件,在库湾顶部建设沟谷径流拦截阻滞措施,包括生态拦截坝3座、微型坑洼群、生态溪沟50 m。沿库岸山脊线建设库湾水体循环净化措施,利用提水风车将库湾水体提升至山顶平地,建设串联生态塘2座,出水通过拦截坝回流至库湾。通过上述措施,形成陡坡库岸生态屏障系统(见图4)。

-

1)消落区植被群落设计。植被恢复区分为3个高程带6个横向分区,3个高程带面积从上到下依次为14 238、10 013、8 726 m2,6个分区的群落设计如表1所示。现场调查表明,码头左岸165 m以上林地保持完好。为避免破坏现有植被,码头左岸165 m以上高程保持原样。C区各高程带均保持原状,与其他分区形成对照。种植过程中,乔灌草植株自然分布,乔木种植密度控制在0.3~0.5株·m−2,灌木种植密度控制在0.5~1株·m−2,草本植物种植密度控制在30~60丛(株)·m−2。

2)沟谷径流拦截措施设计。生态透水坝工程为合金钢网兜装填垒砌的小型石坝,共3座。前坝顶长15 m、中坝10 m、后坝5 m,坝高0.5 m,顶部宽1 m,分别构筑于高程185 m(前坝)、175 m(中坝)、170 m(后坝)。石坝迎水端以1∶2边坡抛筑,背水段以木桩深插护脚结构进行防护。坝体采用钢筋混凝土浇筑、坝顶宽0.3 m,坝底宽0.5 m,坝高0.5 m,坝顶内嵌10~20 cm厚卵石;坝后1.0 m范围内铺设0.2 m厚直径5~10 cm卵石;坝前1.0 m按照坡度为1∶2铺设直径为10~20 cm卵石。

山谷溪沟主要在自然沟谷形态结构基础上做些疏挖,整理或适当改道。按照地势,从高程170 m疏挖至高程160 m处,水平疏挖长度约69 m。清理已有的杂物(含垃圾、树枝),树坑里布设小卵石;在透水坝后布设10 cm鹅卵石,并对自然流水形成的水道铺设粒径较大的卵石、条石,或者水道内不规则堆置原木,使水道向库湾以自然形态过渡。微型坑洼群利用库岸坡面已有的小型坑洼进行适当改造后为多级串并联小型坑塘,数目约为35个。满水状态时,蓄水量约8.75 m3,起到补充净化及提高系统缓冲能力。

3)库湾水体循环净化措施设计。提水风车为低风速(二级风)启动风轮,位于库岸植被恢复F区顶部,高程173 m。风车直径6.2 m,设计提水规模约为60 m3·d−1,配套设施PE管道300 m。库湾水体通过风车提升至193 m高程后,进入生态塘缓冲净化,在通过生态拦水坝回流至库湾。生态塘为2个串联,选择在高程193~192 m之间进行开挖。生态塘采用生态混凝土护坡,坡度为45°。2个生态塘面积分别为200 m2和160 m2,塘内水深1.5~1.8 m。水位一半时蓄水量为165 m3。1#生态塘起到承接汇水及初步净化水质作用,2#生态塘对库湾原水进行深度处理。生态塘内种植水生植物。挺水植物选择芦苇、香蒲等,沉水植物选择菹草、金鱼藻等。

-

羊山库岸生态屏障构建工程于2014年建设完成(见图5)。工程建设完成后,通过模拟实验的方式对消落区植被和沟谷拦截措施的阻控效果进行了分析[19-20]。消落区形成的植被缓冲带对TSS、

NH+4 -N、NO−3 -N、TN和TP的平均去除率分别为90.4%、77.4%、9.6%、16.9%和55.3%[19]。沟谷拦截阻滞措施对水体中TP、NH+4 -N、NO−3 -N、TN的负荷平均削减率分别为48.3%、56.9%、52.1%和46.8%[20]。考虑到沟谷拦截措施和消落区植被缓冲带为串联关系,整个系统对污染物的阻控效果应不低于单项措施的最大值,即TSS去除率大于90.4%,TN去除率大于46.8%,TP去除率大于55.3%。按照上述去除率,结合示范区的产沙和氮磷产生负荷量,生态阻控系统能够减少TSS输出量112 t·a−1,减少TN输出量19 kg·a−1,减少TP输出量11 kg·a−1。

4.1. 羊山库岸概况

4.2. 措施布局

4.3. 工程设计

4.4. 运行效果

-

1)丹江口水库陡坡型库岸曲折、沟谷深切,库岸生态屏障构建的关键在于恢复消落区的植被系统,拦截阻滞沟谷径流,以及强化库湾净化能力。消落区植被恢复应根据淹水时间配置不同群落类型,其中高位区(165~170 m)构建乔木-灌木-草本植物混交群落,在中位区(163.5~165 m)构建灌木-草本植物混交群落,在低区位(160~163.5 m)构建草本植物群落。沟谷径流拦截阻滞的目的在于消能,主要技术措施有生态拦截坝、生态溪沟和微地形改造等。库湾水体通过风车提水增强流动性,同时配套生态塘等净化措施,将抽提水体净化后回流至库湾,防控富营养化风险。各项技术措施的组合应根据实际情况灵活配置。

2)技术实施流程包括基础资料收集、现场勘察和问题分析、工程措施布局和设计、工程运行监测和管理等步骤。

下载:

下载: