-

我国城市生活污水普遍存在碳氮比偏低的问题,难以实现深度的脱氮除磷。污水处理厂每天会排放大量的剩余污泥,处置起来比较困难[1]。针对此现象,将剩余污泥在碱性条件下发酵,不仅能解决污泥处置问题,而且发酵产生的挥发性脂肪酸(VFAS)能够提供微生物生长所需的优质碳源[2-3]。但是将剩余污泥在碱性条件下发酵所产生的发酵液脱水性能较差,含有大量黏度极高的有机物质[4],以其作为外加碳源,可以很好地解决生活污水中碳氮比偏低的问题,但往往会使活性污泥絮凝沉降性能恶化,发生黏性污泥膨胀。黏性污泥膨胀是一种由于菌胶团细菌大量累积高黏性物质,或过量繁殖引起的无丝状菌过量生长的污泥沉降性能变差的现象,其发生的主要原因包括含大量黏性物质的污水水质、低温或温度波动较大、某些营养物质的缺乏以及过高或过低的污泥负荷[5-6]。

活性污泥絮凝、沉降性能的好坏与其絮体表面特性、胞外聚合物(EPS)等有关[7-8]。已有研究[9-11]认为活性污泥表面电荷量与其絮凝、沉降性能密切相关,而相对疏水性在活性污泥絮凝沉淀过程的作用目前还没有明确的定论。JIN等[12]认为疏水性的增高会导致沉降性能变差。但是也有与此矛盾的结果,龙向宇等[13]和SPONZA[14]得出污泥絮体疏水性的提高有助于污泥絮体凝聚。EPS在活性污泥絮凝沉降过程中会起到十分重要的作用,其含量和组成会对污泥表面物化性质产生影响[15-16]。EPS可分为松散结合的胞外聚合物(LB-EPS)和紧密结合的胞外聚合物(TB-EPS)[17],LB-EPS位于外层且结构松散,是无明显界限的黏液层;TB-EPS位于内层且具有一定的形状,与细胞表面结合的较为紧密,不易提取。关于EPS含量与污泥絮凝沉降之间的关系还存在许多分歧[18-19]。

目前,实验室和污水厂都有关于黏性膨胀的报道,但以剩余污泥碱性发酵液为碳源引发的黏性污泥膨胀的机理和对黏性膨胀污泥特性的研究[20]还较少。基于此,本研究针对SBR中以剩余污泥碱性发酵液为碳源发生的黏性膨胀现象,分析黏性膨胀产生的原因,考察黏性膨胀污泥絮凝沉降性能与活性污泥表面性质、胞外聚合物之间的相关性,以期为实际工程中以发酵液为碳源的污泥黏性膨胀问题提供参考。

全文HTML

-

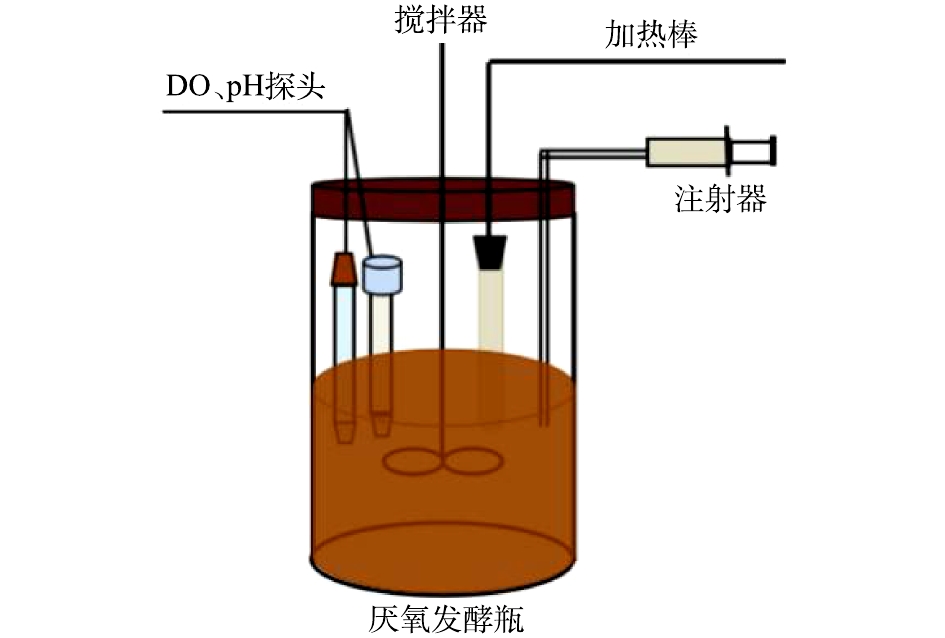

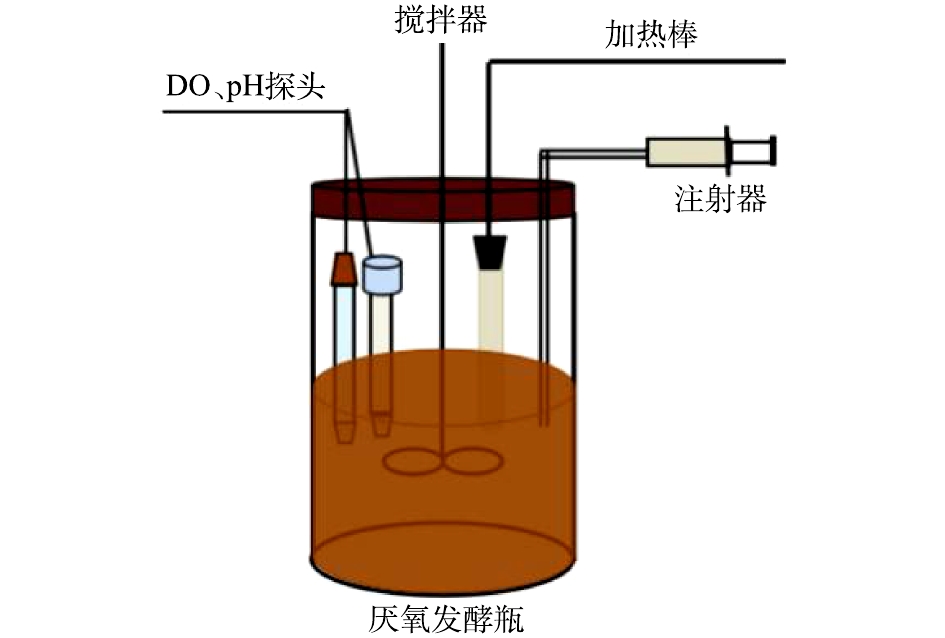

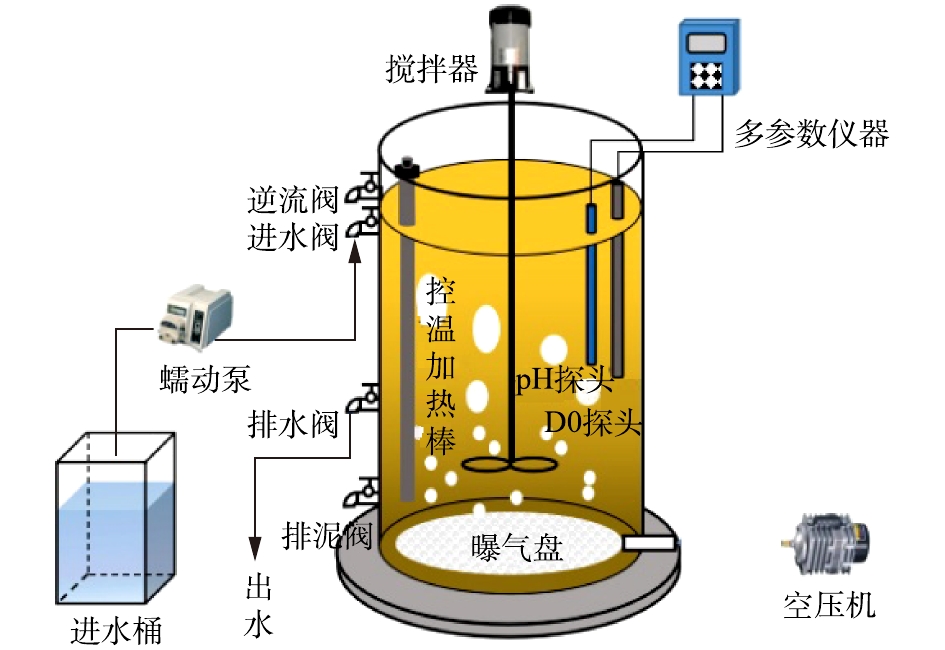

实验期间所用的实验装置主要包括SBR和厌氧发酵装置。如图1所示,SBR有效容积为8 L。4 L的位置设出水口,使得排水比为50%,顶部外侧设进水口,连接蠕动泵控制每周期的进水量。SBR内壁上具有固定DO、pH探头的孔位,在其底部固定曝气盘,由鼓风机压缩空气进入曝气盘,在其顶部安装电动搅拌桨,使液体混合均匀。如图2所示,厌氧发酵装置由有机玻璃制成,总有效容积为3 L,顶部密封,留有进泥口,pH、DO探头,加热棒孔位。厌氧发酵装置上部连接电动搅拌桨,使污泥充分搅拌。用加热棒维持发酵液温度为35 ℃。pH、DO探头实时监测发酵液的pH和DO浓度。每天加入NaOH溶液,维持发酵液的pH为10。发酵装置中投加的污泥浓度为(10 000±500) mg·L−1,控制污泥龄为8 d。

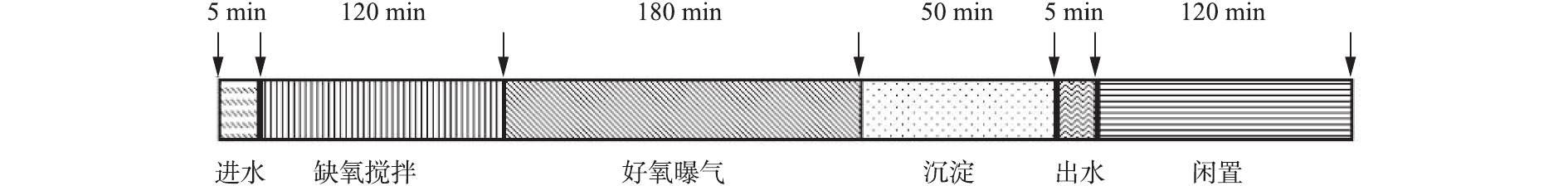

SBR按照缺/好氧的方式运行(图3),每天运行3个周期,每周期8 h。好氧阶段溶解氧浓度维持在(2.0±0.1) mg·L−1,整个反应过程温度控制在(25±0.1) ℃。

-

实验分为2个阶段:驯化阶段以某高校家属区实际生活污水为实验用水,水质参数如下:COD为111.5~405.5 mg·L−1、

NH+4 -N为28.56~79.24 mg·L−1、NO−2 -N为0~0.27 mg·L−1、NO−3 -N为0.01~0.27 mg·L−1、PO3−4 -P为2.3~7.2 mg·L−1;驯化结束后,投加以污泥碱性发酵液为碳源的配水,投加氯化铵和磷酸二氢钾补充氮源和磷源,同时投加氯化钙和硫酸镁作为营养液以及添加微量元素,配水水质如下:COD为300~350 mg·L−1,NH+4 -N为40 mg·L−1,PO3−4 -P为8 mg·L−1,CaCl2为11.10 mg·L−1,MgSO4·7H2O为91.20 mg·L−1,微量元素浓度为100 mL·L−1。微量元素配制方法如下:EDTA 10 mg·L−1、KI 0.18 mg·L−1、CoCl2·6H2O 0.15 mg·L−1、Na2CoO4·2H2O 0.06 mg·L−1、MnCl2·4H2O 0.12 mg·L−1、CuSO4·5H2O 0.03 mg·L−1、H3BO3 0.15 mg·L−1、FeCl3·6H2O 1.5 mg·L−1。

接种污泥取自北京某污水处理厂二沉池回流污泥,该污泥呈黄褐色,浓度为10 000 mg·L−1,经过稀释后接种。污泥中几乎无丝状菌,污泥絮体之间结合紧密,压缩、沉降性能和活性较好,SVI为70~90 mL·g−1。

-

在分析过程中,对污泥形态进行了染色镜检观察,对污泥沉降性能(SVI)、污泥粒径、污泥表面电荷(Zeta电位)、污泥相对疏水性(RH)和污泥胞外聚合物(EPS)等内容进行了测定。污泥SVI采用静沉法[6]测定;Zeta电位采用Microtrac Zetatrac电位仪测定;污泥粒径采用Microtrac S3500型激光粒度仪测定。污泥相对疏水性(RH)的测定方法[21]:泥水混合液离心后,用蒸馏水清洗3次;使用玻璃棒研碎颗粒,用蒸馏水稀释至原体积。超声波处理后,静止5~8 min,取上清液在600 nm波长处测定吸光度(A)。取上述步骤中的水样,向其中加入正辛烷或十六烷,振荡;静沉5~8 min后取水相,在600 nm波长处测吸光度(B);根据式(1)计算RH。

式中:P为污泥的相对疏水性;A为超声波处理后水样在600 nm波长处的吸光度;B为加入正辛烷或十六烷后水样在600 nm波长处的吸光度。

胞外聚合物(EPS)的提取方法[22]:取泥样(混合态),离心10 min后,上清液倒掉;将0.05%氯化钠溶液水浴加热70 ℃,将该溶液倒入离心之后的泥样中,定容至原体积,用涡旋混合器混合;泥样离心后,上清液过0.45 μm的膜即为LB-EPS;向泥样中加入氯化钠并定容至原体积,放入65 ℃水浴中,消解30 min,中间每5 min振荡一次;泥样离心后,上清液过膜即为TB-EPS;采用革兰氏和纳氏染色法,通过OLYMPUS-BX61显微镜观察污泥形态。

1.1. 实验装置与运行方式

1.2. 实验水质与接种污泥

1.3. 分析方法

-

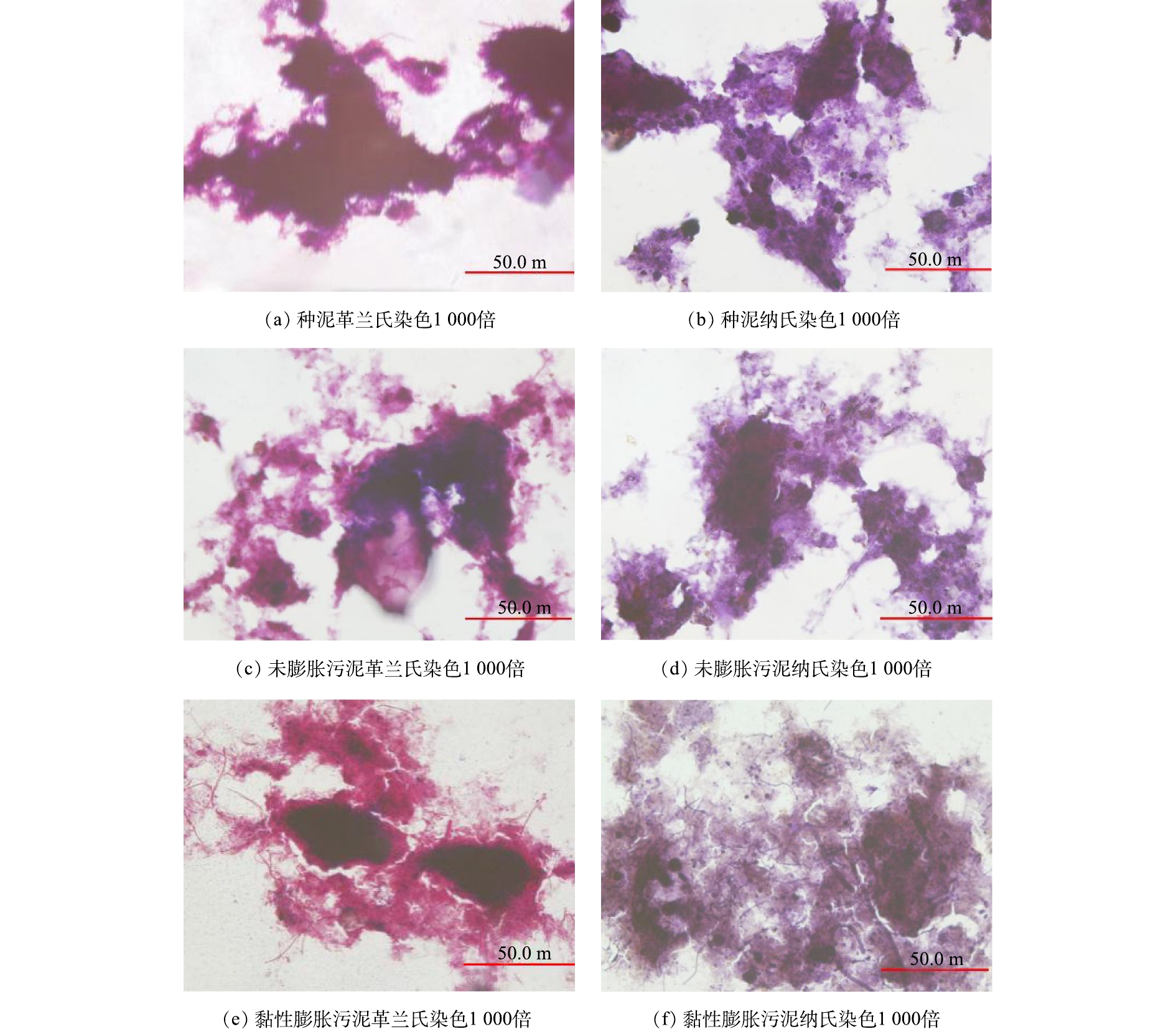

分别对种泥、未膨胀污泥和黏性膨胀污泥进行革兰氏染色和纳氏染色,随后在显微镜下观察污泥形态特征。如图4(a)和图4(b)所示,种泥中几乎没有丝状菌伸出菌胶团之外,污泥絮体之间结合紧密,絮凝沉降压缩性能较好。如图4(c)和图4(d)所示,目测未膨胀污泥絮体丝状菌丰度值约为1,较种泥中有所增加,但是总量远低于菌胶团细菌,污泥絮体结构较种泥稍开放、松散,沉降压缩性能良好。如图4(e)和图4(f)所示,恶性膨胀污泥SVI达到540 mL·g−1,但仅观察到少量的丝状菌从菌胶团中伸出,丝状菌丰度值约为2,污泥从正常的紧凑絮凝物变成更为开放、松散的不规则絮状物,并且有许多游离细菌,表明SBR中SVI的上升不是因为丝状菌的过度增殖,而是由于发生了黏性污泥膨胀。

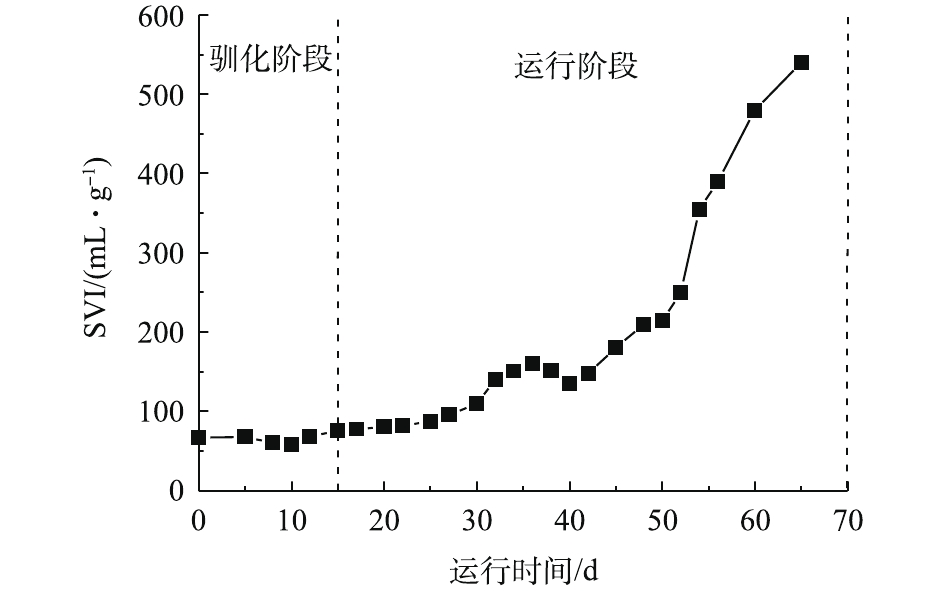

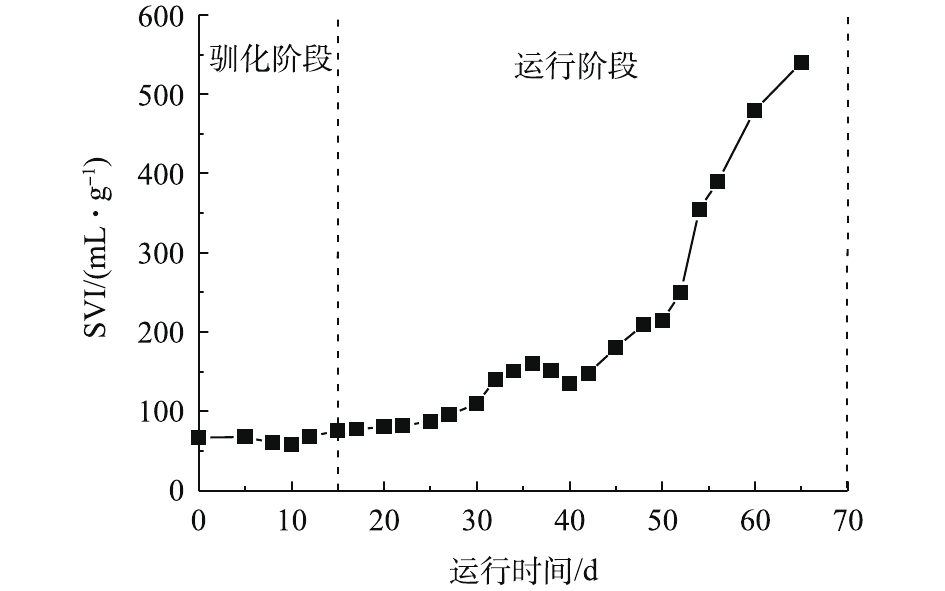

如图5所示,前15 d为驯化阶段,此阶段每天投加生活污水,SVI维持在70 mL·g−1左右,污泥沉降性能良好。驯化结束后,每天加入以发酵液为碳源的配水,进水COD为300~350 mg·L−1,经过30 d左右的运行,SBR的SVI由最初的70 mL·g−1升高至150 mL·g−1左右,此时未发生污泥膨胀。随着运行时间的推移,SVI逐渐升高,最终达到540 mL·g−1,泥水难以分离,发生严重的黏性膨胀。剩余污泥在碱性发酵时会产生大量有机物,这些有机物主要是强碱条件下剩余污泥中微生物细胞壁破裂,细胞中流出的物质发酵产生的挥发性脂肪酸(VFA),在生物脱氮除磷过程中,VFA是微生物容易利用的有机物。短时进水的运行模式也保障了SBR内具有较高的底物浓度梯度,同时在好氧阶段反应器内溶解氧充足。根据动力学选择理论,在底物含量充足的条件下,绝大多数的菌胶团细菌比丝状菌的KS和Umax值要高,因此,丝状菌生长受到限制,菌胶团细菌生长占优势。与其他强碱相比,用NaOH调节pH时,污泥发酵混合液的脱水性能较差;同种强碱条件下,温度为35 ℃的发酵混合液脱水性能比25 ℃差,虽然产生的有机物含量较高,但是增加了发酵混合液黏性[23-24]。本研究剩余污泥在35 ℃条件下发酵且用NaOH调节pH,故产生的发酵混合液脱水性能差、黏度高。因此,将其作为碳源加入SBR内,会造成泥水分离困难、沉降性能逐渐恶化,最终导致反应器内发生黏性膨胀。

-

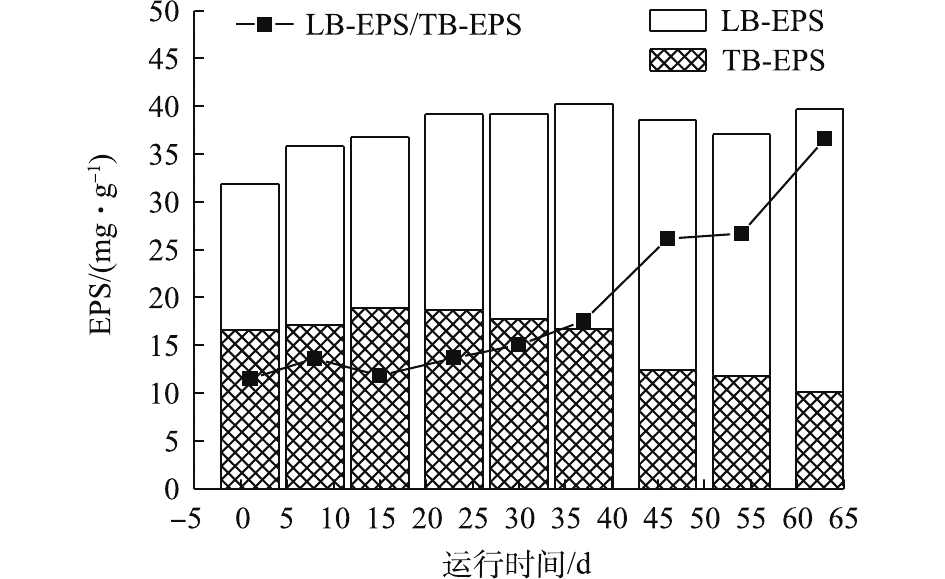

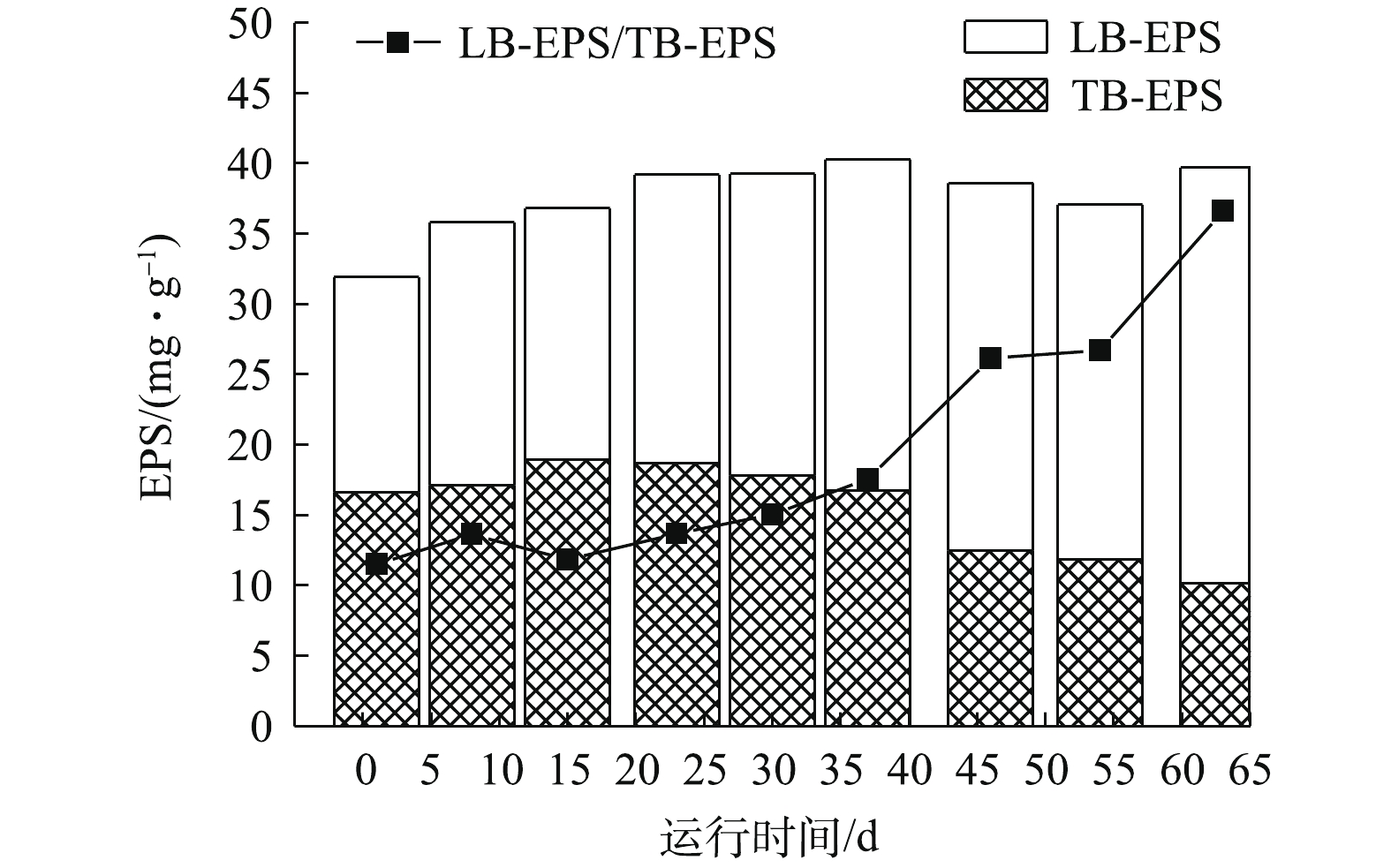

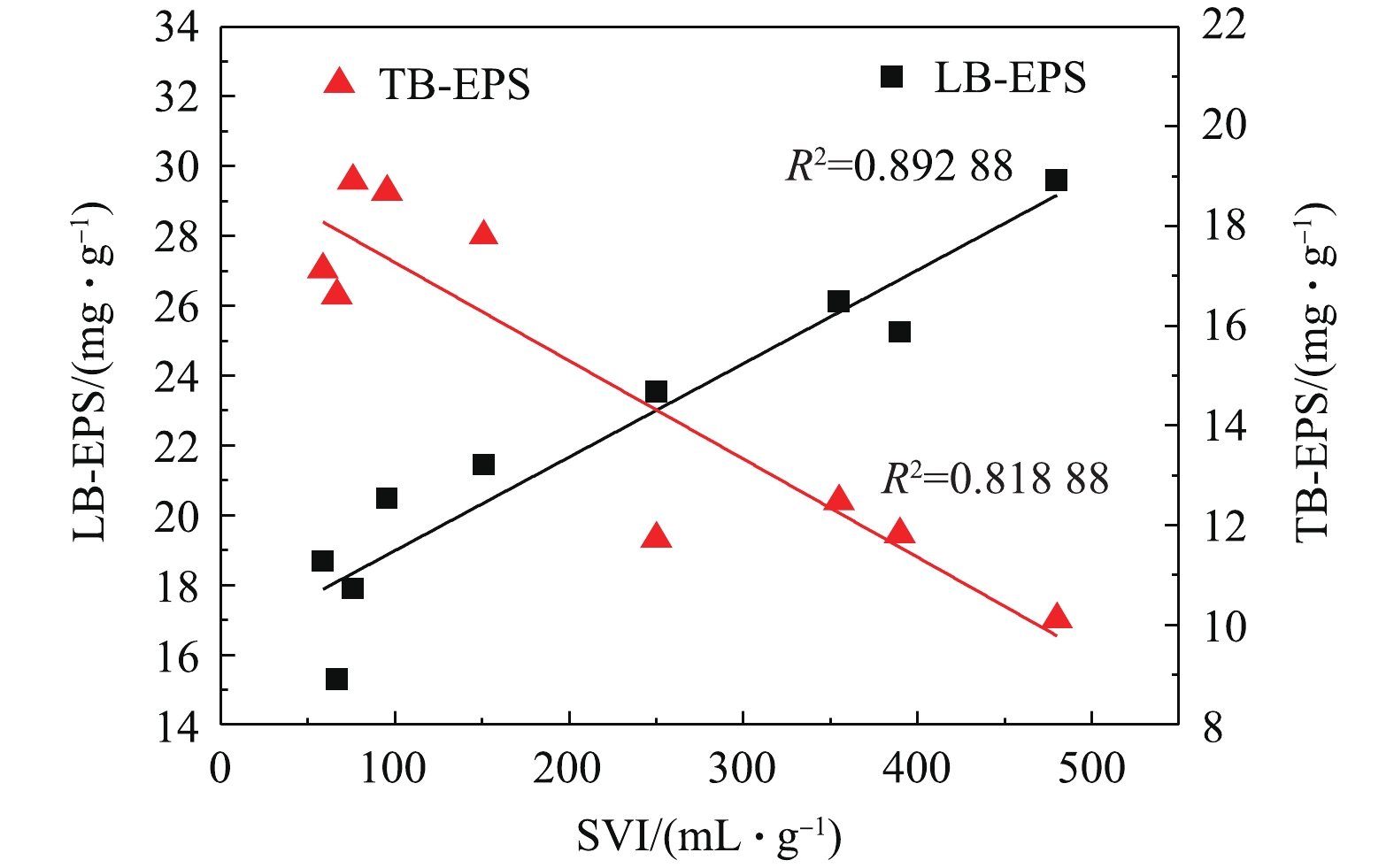

如图6所示,在黏性膨胀的过程中,EPS总量变化不大,但LB-EPS含量逐渐增加,TB-EPS含量逐渐降低,且LB-EPS含量变化幅度大于TB-EPS。以上研究结果表明,EPS总量与污泥沉降性能之间没有显著的相关性,应进一步研究LB-EPS和TB-EPS对污泥沉降性能的影响。

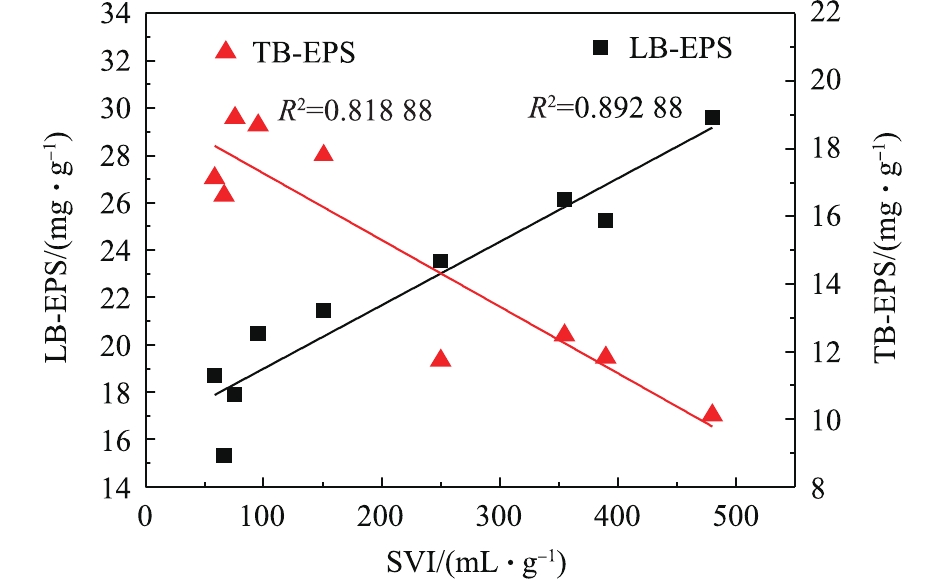

如图7所示,SVI与LB-EPS之间呈现出相对较强的相关性(R2=0.892 88),这表明LB-EPS的大量存在会对污泥絮凝沉降产生不利影响。随着发酵液的不断投加,泥水混合液脱水性能变差,泥水分离困难,导致污泥絮体结构松散,产生具有较低密度且高度多孔的污泥絮凝物。LB-EPS位于胞外聚合物的外层,是可以向周围环境扩展的黏液层,此时大量的结合水会进入污泥絮体中,因此,污泥絮体含水率不断增大,LB-EPS含量也会逐渐增高。然而TB-EPS位于胞外聚合物的内层,流变性较小,与细胞之间的结合较为紧密,能稳定地附着在细胞壁上。但是在污泥絮体外层结构逐渐开放、脆弱的过程中,TB-EPS也会受到一定外部水力作用的冲击,造成含量下降。但与LB-EPS相比,其含量的变化相对较小而且对污泥沉降性能的影响不显著。

-

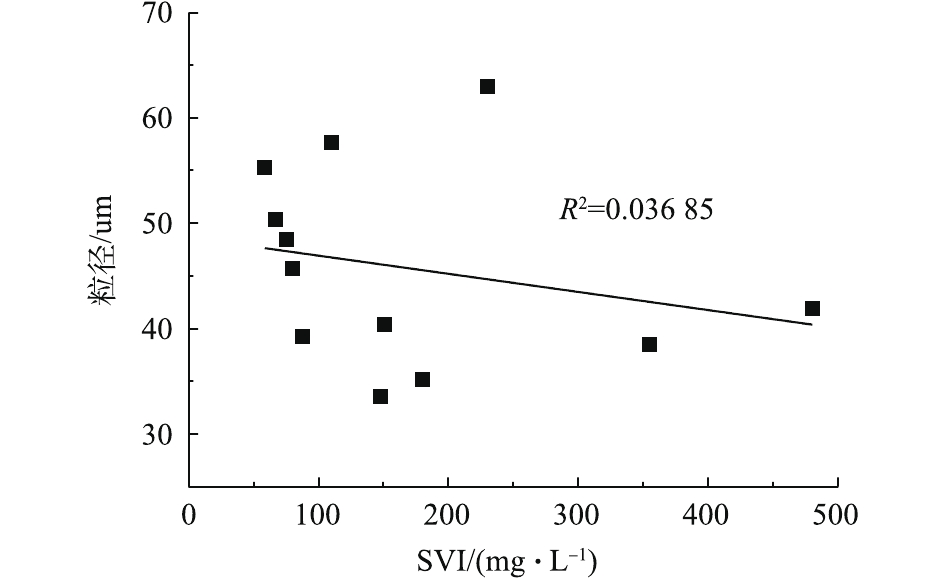

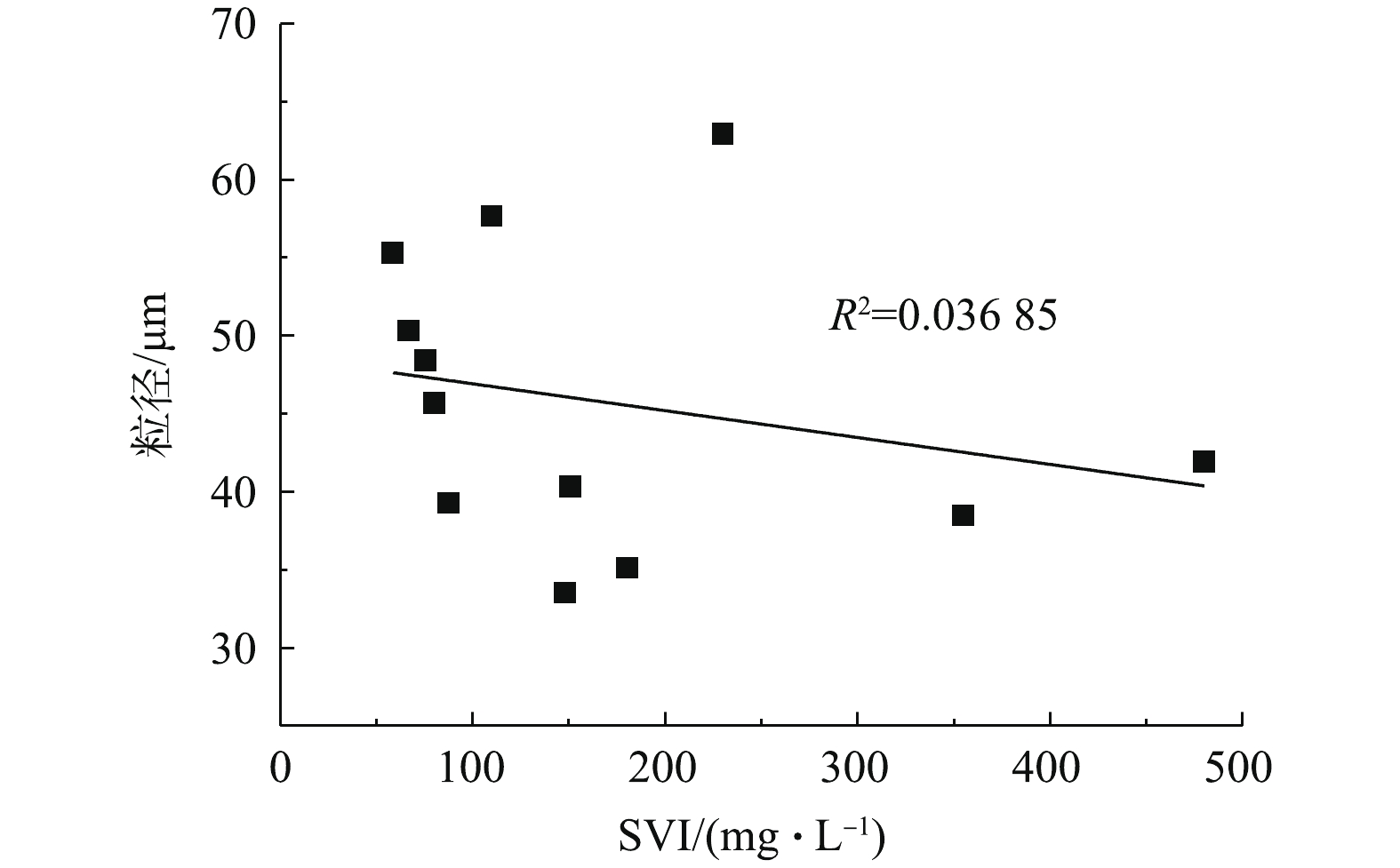

如图8所示,在污泥黏性膨胀的过程中,污泥沉降性能(SVI)与污泥絮体的粒径大小之间没有相关性(R2=0.036 85),这表明在本研究中污泥沉降性能的好坏对粒径大小没有影响。这可能是因为活性污泥絮体的结构、组成成分较为复杂,粒径只是对其表观尺寸的测量,并不能反映其复杂的内部结构[25]。

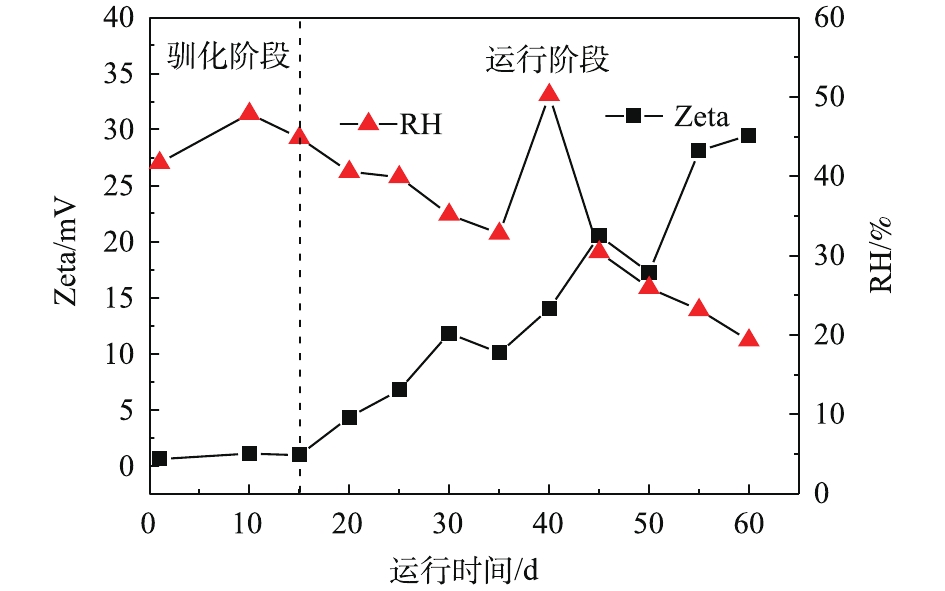

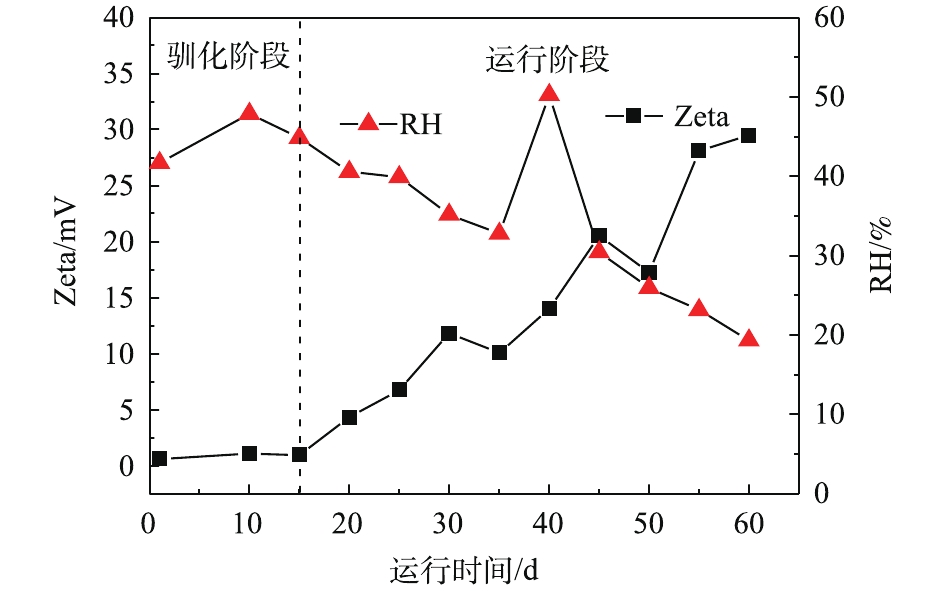

图9为SBR不同阶段中Zeta电位绝对值的变化情况,在污泥膨胀的过程中污泥絮体具有净负表面电荷,且Zeta电位的绝对值呈现上升的趋势。

图10为SVI数值与Zeta电位绝对值的比较结果。可以看出,两者呈正相关性(R2=0.837 71),即Zeta电位绝对值越高,污泥絮体表面负电荷越多,絮凝沉降性能越差。在厌氧发酵的过程中,剩余污泥自身的EPS会由细胞相转化为溶解态,溶解态的EPS会携带负电荷,随着发酵液的不断投加,负电荷逐渐积累。本研究以NaOH调节pH,Na+作为一价阳离子,不能中和大量的负电荷,不能压缩污泥絮体表面的双电层,因此,导致污泥表面的负电荷逐渐积累,进一步使颗粒间的静电斥力增加,从而打破静电斥力与范德华引力之间平衡,进而使系统中的细菌和絮状物难以相互吸附,污泥絮体处于扩张的状态,造成沉降性能的恶化。然而经典的DLVO理论[18]是基于粒子表面光滑、形状均匀的这个假设,但实际上,由于EPS的存在,活性污泥絮体表面极其复杂,因此,还应该研究EPS对Zeta电位的影响。

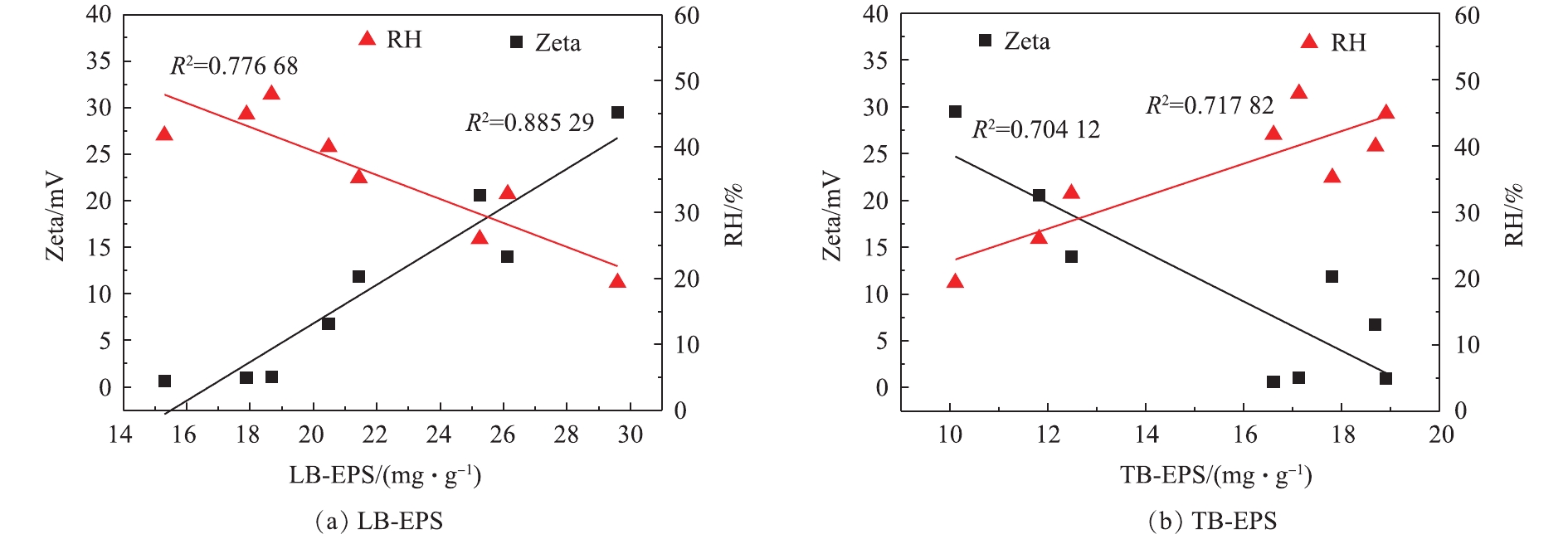

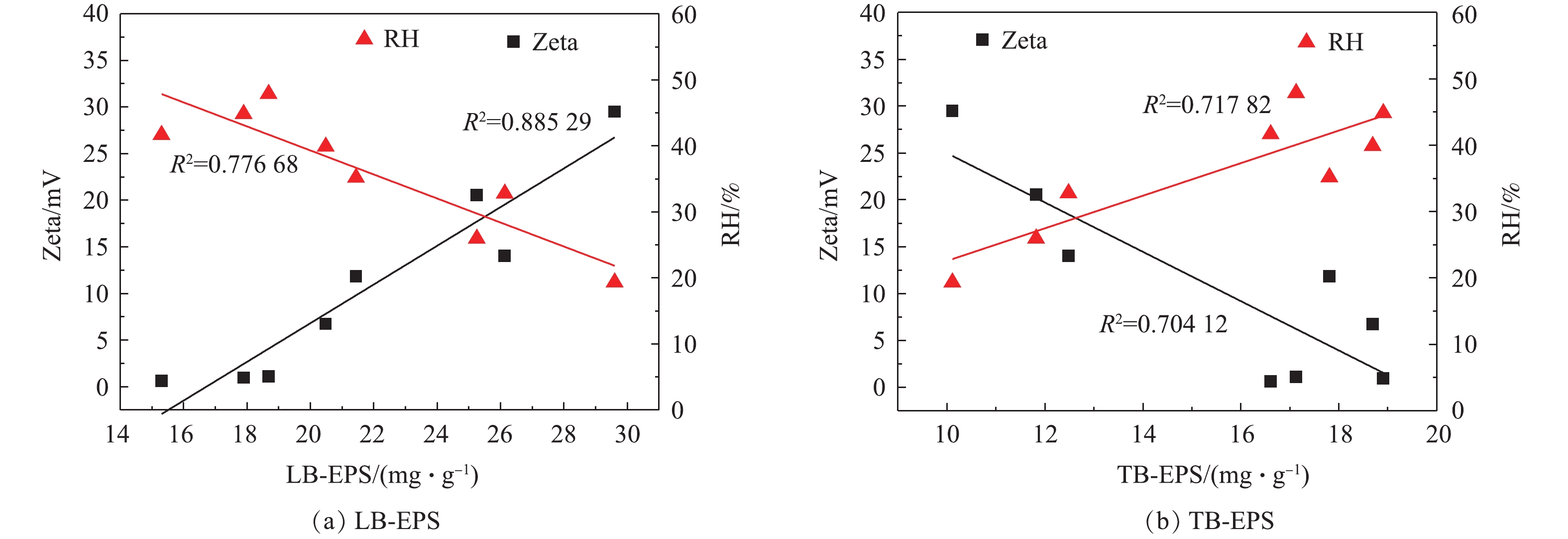

如图11所示,LB-EPS浓度与Zeta电位绝对值有显著相关性(R2=0.885 29),TB-EPS浓度与Zeta电位绝对值相关性较低(R2=0.678 54)。污泥絮体表面电荷的数量取决于离子化基团的数量,LB-EPS位于外层,含有的离子化基团数量较多,直接影响污泥絮体表面电荷的数量,其含量的变化对污泥表面电荷的影响较大。TB-EPS位于内层,其内部各种大分子排列紧密,与污泥絮体表面电荷关联较小,所以其含量变化对Zeta电位影响有限。

图9为SBR系统内相对疏水性(RH)的变化情况。可以看出,随着污泥的SVI不断提高,污泥的RH逐渐降低。通过比较SVI值与RH(图10)可以发现,两者有一定的负相关性(R2= 0.678 54),这表明RH降低会导致沉降性能变差。当疏水作用克服污泥表面负电荷之间的静电斥力后,污泥中菌胶团或单个细胞才能够相互靠近,絮体才能通过阳离子结合,最终通过氢键稳固絮体结构。以上结果表明,活性污泥的絮凝沉降性能与污泥表面负电荷和污泥絮体的RH三者紧密相关,污泥表面负电荷的积累会对污泥的疏水能力产生不利影响,进而导致污泥沉降性能变差。

由图11可见,与TB-EPS(R2=0.717 82)相比较,LB-EPS(R2=0.776 68)与相对疏水性的相关性稍强。LB-EPS中含有带电或极性官能团数量较多,在氢键的作用下,这些官能团易于与水分子相结合,形成一个含水率较高的黏液层,且会削弱絮凝物之间的结合作用,使污泥絮体处于扩张的状态,此时污泥具有更大的比表面积,疏水能力下降,含水率增加。而TB-EPS在内层,体积小且密度大,与细菌之间结合的较为紧密,而且含有较少量的带电官能团和极性基团,内部含有的结合水较少,其含量的较小变化不足以对污泥的相对疏水性能产生较大的影响[26-27]。

2.1. 污泥形态特征及沉降性能分析

2.2. 污泥胞外聚合物分析

2.3. 污泥表面物理特性分析

-

1)采用SBR,以剩余污泥碱性发酵液作为进水碳源,经过55 d的运行后,SVI逐渐升高至540 mL·g−1,最终发生黏性污泥膨胀。

2)在发生黏性膨胀的过程中,EPS总量变化并不大且与污泥沉降性能无显著相关性,但其结构发生显著变化,LB-EPS/TB-EPS比例由0.92增加至2.92,位于外层且结构松散的LB-EPS含量显著增大,位于内层且结构紧密的TB-EPS含量降低,这是导致污泥絮体呈现松散状态的主要原因。与TB-EPS相比较,LB-EPS对污泥沉降性能、表面电荷累积、疏水能力的影响更显著。

3)在黏性膨胀的过程中,污泥的表面性质对污泥沉降性能也会产生较大的影响,Zeta电位绝对值越大,RH越小,活性污泥的沉降性能越差。黏性膨胀污泥粒径与沉降性能之间并无直接相关性。

下载:

下载: