-

切削液是一种在金属加工和制造过程中广泛使用的工业液体,其成分包括矿物油、防腐剂、防锈剂、表面活性剂、水及其他添加剂,具有冷却、润滑、清洗、防锈的功能[1]。切削液废水具有有机物浓度高、毒性大、成分极为复杂和可生化性差(B/C比为0.05~0.2)等特点,故其直接排放会对环境及人类健康造成较大危害[1]。我国在2016年修订的《国家危险废物名录》(环发[2016])[2]中已将切削液废水列入其中,并明确规定切削液废水须经过严格处理才能排放。近年来,切削液需求量快速增长,产生了大量的切削液废水,解决其处理问题成为当务之急。由于切削液废水中首要污染物为有机物,削减有机物浓度、理解有机物去除机制是处理该类废水的关键。

目前,关于水处理中有机物转化规律的研究已经很普遍,其中研究较多的是天然水体[3-4]和生活污水[5-6],而对于工业废水的研究却不够全面。刘苗茹等[7]采用水解酸化-好氧工艺处理石化废水,发现石化废水中主要为分子质量<1 kDa的溶解性有机物(DOM),并且其中芳香环上的取代基和取代种类较多。LI等[8]采用Fenton-好氧/水解酸化/好氧组合工艺处理涂料废水,发现废水经Fenton和好氧处理后,小分子质量有机物占主要部分,并且部分芳香族有机物被降解,同时色氨酸类物质的荧光强度明显降低。CHENG等[9]采用厌氧-好氧-Fenton工艺处理纺织废水,通过平行因子法(PARAFAC)解析出该种纺织废水含有4个荧光组分,分别为组分1(类酪氨酸)、组分2和组分3(类色氨酸)、组分4(腐殖质);在各单元处理中,厌氧对4个组分的处理效果都较差,好氧对组分2具有较好的去除效果,Fenton对组分4有较好的去除效果。

目前,关于有机物转化规律的研究主要集中在石化废水[7]、涂料废水[8]、纺织废水[9]等工业废水。对切削液废水处理过程中有机物转化规律的研究尚未见报道。因此,本研究以机械加工厂排放的实际切削液废水为处理对象,对隔油-混凝沉淀-水解酸化-好氧共代谢小试组合工艺的各处理单元出水有机物进行了分子质量分布、紫外吸收光谱、三维荧光光谱分析,以此探究该组合工艺处理切削液废水时DOM的转化规律,以期为该套组合工艺处理切削液废水提供理论依据。

全文HTML

-

原水取自天津市某机械加工厂产生的切削液废水。实验采用隔油-混凝沉淀-水解酸化-好氧共代谢处理工艺,水解酸化池和好氧池间歇进水,进水周期24 h,其中好氧池进水为V蔗糖∶V水解酸化出水=3∶7(蔗糖配水的TOC浓度与水解酸化池出水TOC浓度相近),取样点分别为原水、隔油池出水、混凝沉淀出水、水解酸化池出水、好氧池出水。

-

水样过定性滤纸后在48 h内完成水质分析。COD采用重铬酸钾法,TOC采用总有机碳分析仪,BOD5采用接种稀释法,石油类采用重量法[10]。水样过超滤膜后,进行紫外-可见光光谱分析和三维荧光光谱分析。

实验仪器:HACH-DRB200型COD消解仪(美国哈希公司);TOC-VCPH TOC分析仪(日本岛津公司);WTW OxiTop BOD分析仪(德国WTW公司),SenTix940-3型pH计(德国WTW公司);MSC300型超滤杯(上海摩速科学器材);UV-2550型紫外分光光度计(日本岛津公司);LS55型三维荧光光度计(美国Perkin-Elmer)。

-

超滤膜先经过超纯水浸泡漂洗3次(光面朝下),每次1 h,再用超纯水冲洗干净(通过的超纯水TOC值<0.5 mg·L−1)。预处理过后的超滤膜用于超滤实验,使用时光面朝上[7]。对须进行分子质量分级的水样先用0.45 μm滤膜进行过滤,收集滤后水样加入超滤杯中,以高纯N2(99.999%)为驱动力(<0.2 MPa),使其逐级通过100、50、10、3、1 kDa(φ=63.5 mm)超滤膜,收集每级滤后水样,保存在4 ℃冰箱中备用。

1.1. 样品

1.2. 测定方法

1.3. 超滤膜实验

-

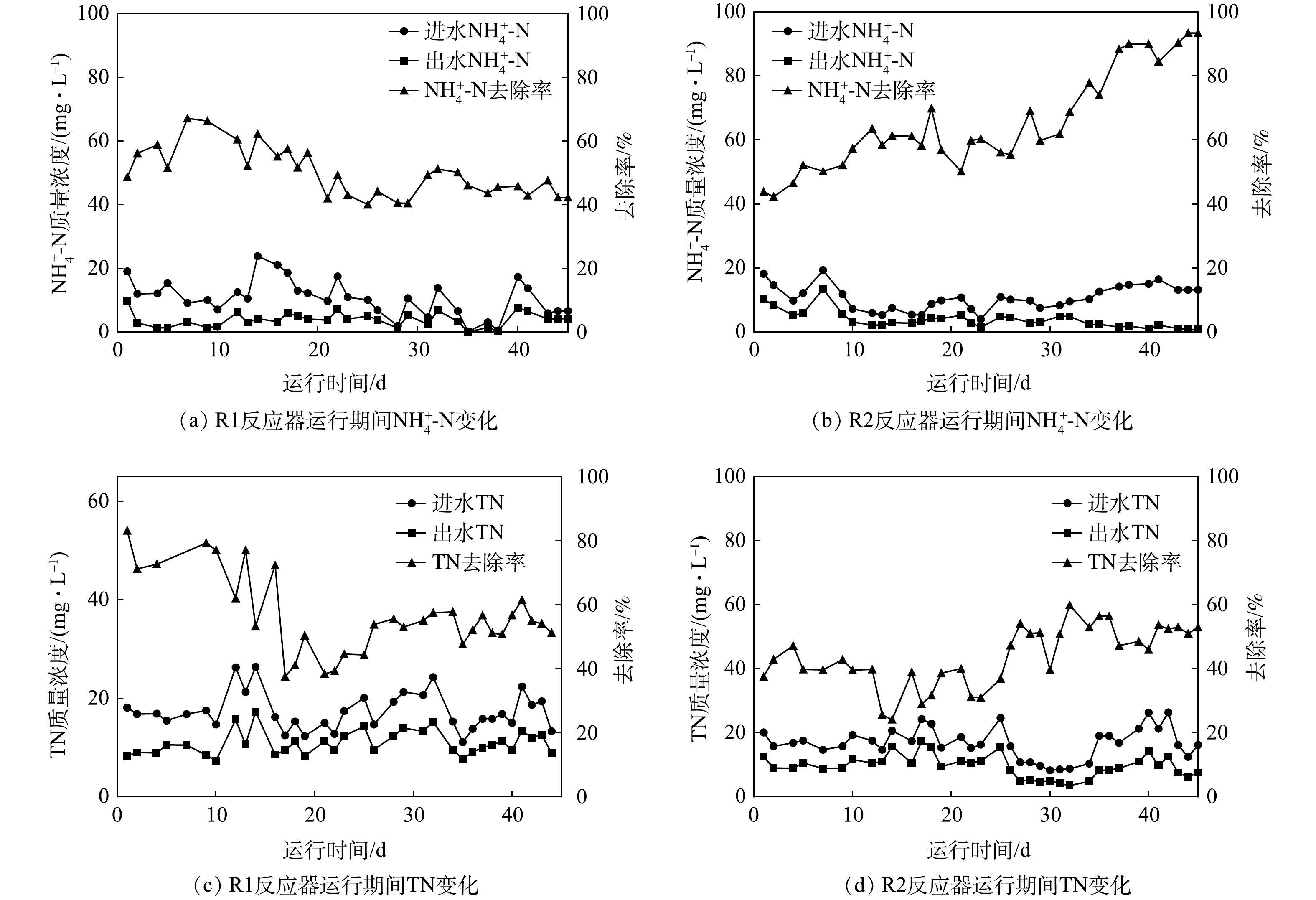

切削液废水经各处理单元处理后,各单元出水的水质指标及有机污染物的去除率见表1。由表1可知,切削液废水经各处理单元处理后,废水中石油类、COD、TOC、BOD5的浓度逐渐降低,组合处理工艺对石油类、COD、TOC、BOD5的总去除率均达到了98%以上。经隔油池处理后,石油类的单元去除率达到了89.16%,此时COD、TOC下降了54%左右,由此可知该种切削液废水中至少一半左右的有机物为石油类。经混凝沉淀处理后,石油类的单元去除率达到了99.99%,COD、TOC的单元去除率均为53%左右,因此,石油类基本可以全部去除。由于经隔油和混凝沉淀处理后,几乎去除了废水中全部的难降解的石油类有机物,因此,废水的B/C比逐步升高,分别从0.19上升到0.26,再上升至0.31。水解酸化池对COD、TOC、BOD5的去除率分别为70.68%、70.32%、57.33%,同时B/C比从0.31上升到0.46,这说明水解酸化池除了将大分子物质降解成小分子物质外,较好地改善了废水的可生化性,同时也存在一定程度的厌氧消化反应。好氧池对COD、TOC、BOD5的去除率分别为80.01%、79.95%、98.44%,这说明在好氧共代谢条件下,活性污泥处于较高的活性,能使BOD5得到很好的去除。切削液废水的二级出水COD为420 mg·L−1、BOD5为15 mg·L−1、石油类<1 mg·L−1,达到了《污水排入城镇下水道水质标准》[11]中的B级标准(污染物最高允许排放浓度分别为COD=500 mg·L−1、BOD5=350 mg·L−1、石油类=15 mg·L−1)。

-

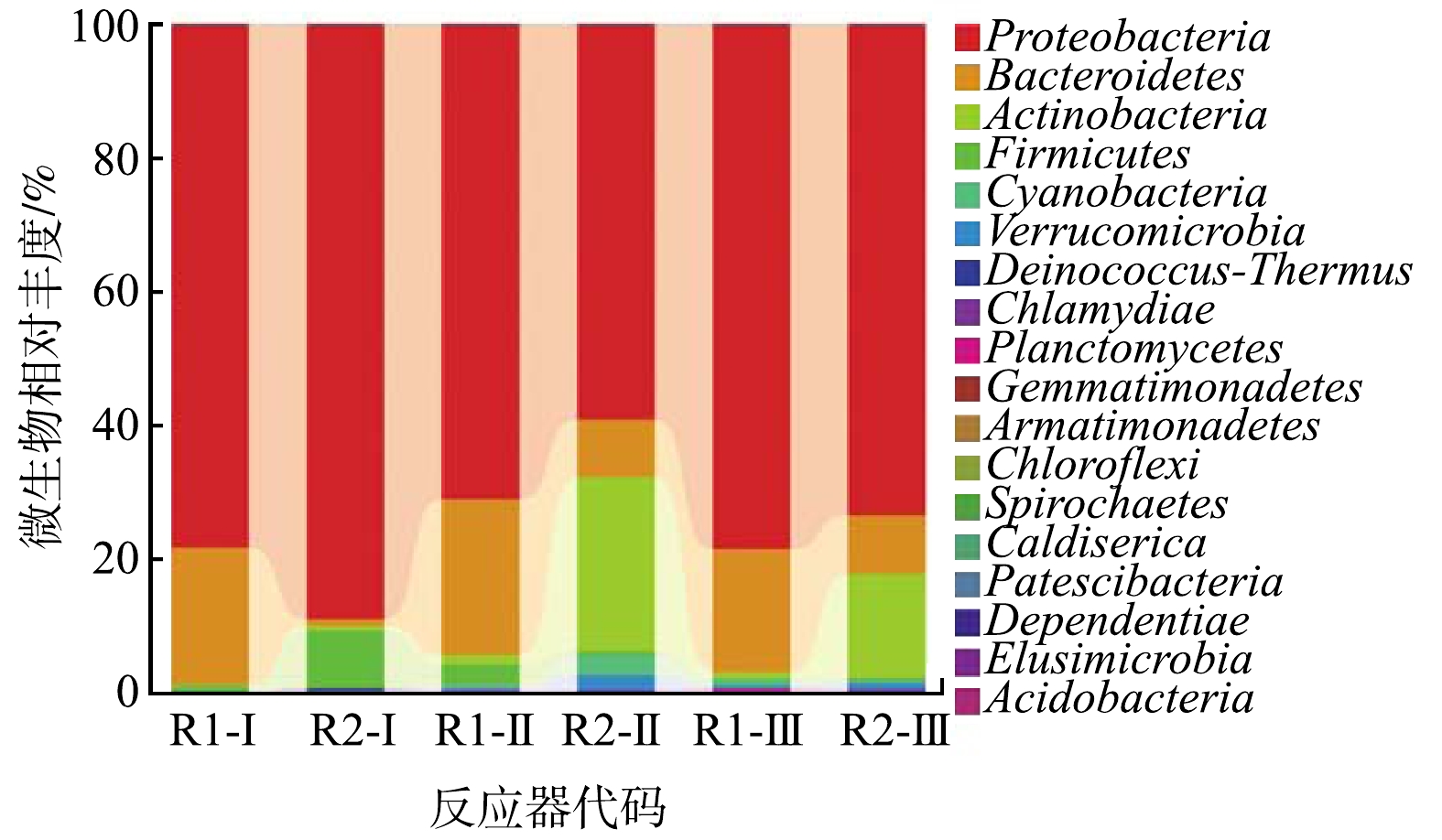

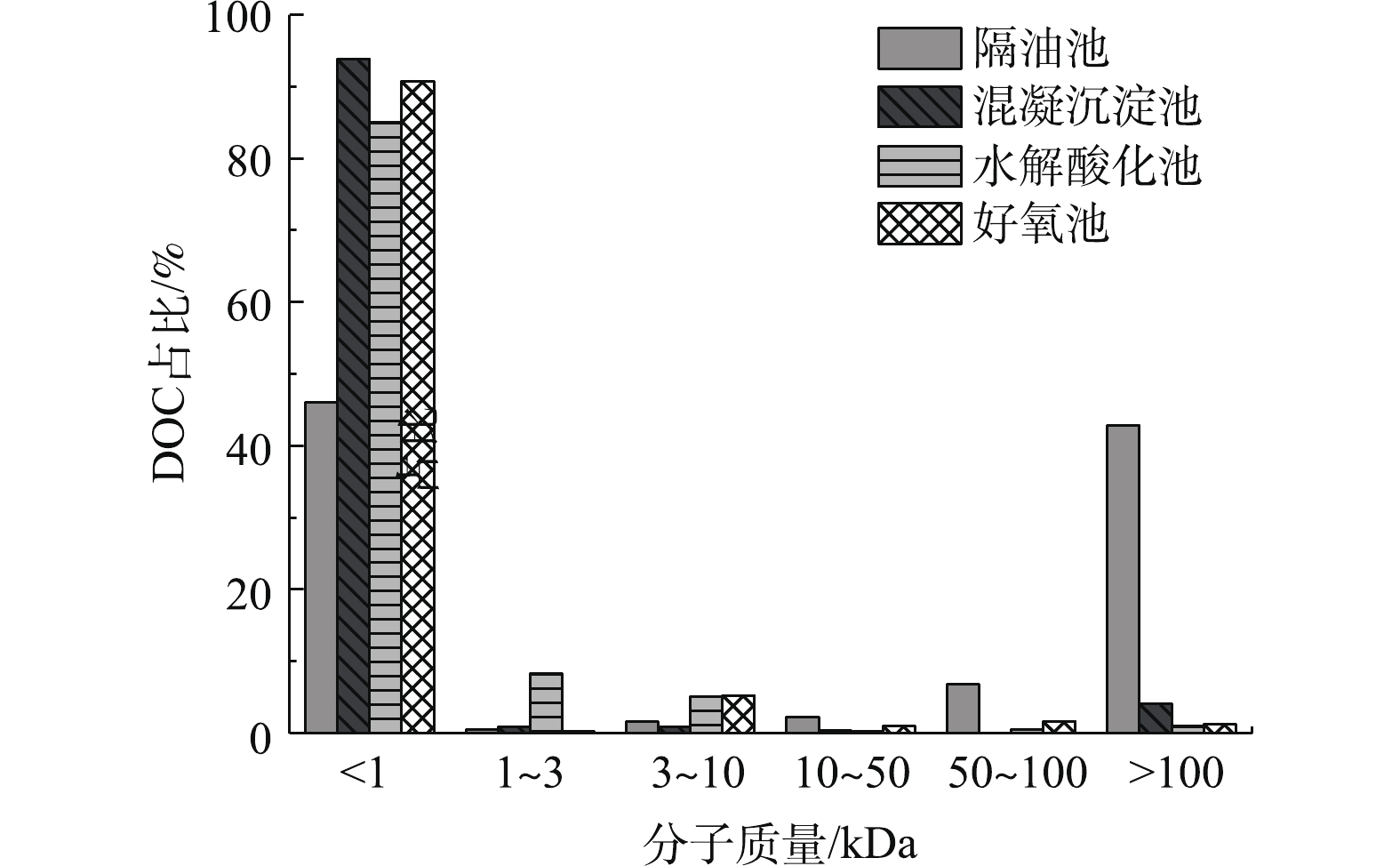

采用超滤膜法进行水样的分子质量分布测定,用溶解性有机碳(DOC)表征DOM。研究切削液废水处理过程中各处理单元出水有机物在不同分子质量区间的分布特性,可以明确切削液废水的特点和各处理单元的作用。各处理单元出水DOM的分子质量分布百分比特征和分子质量分布特征分别见图1和表2。

由图1可知,隔油池出水DOM分子质量主要分布在<1 kDa小分子质量区间和>100 kDa的大分子质量区间,分子质量占比分别为46.04%、42.79%,分子质量在1~100 kDa的组分含量很少,仅占11.17%。混凝沉淀出水、水解酸化池出水及好氧池出水DOM主要分布在<1 kDa的小分子质量区间上,占比分别为93.75%、84.98%、90.67%。由表2可知,混凝沉淀对大分子有机物去除效果较好,其中对>100 kDa的DOM去除率可达95.59%、10~100 kDa的DOM去除率为97.96%、3~10 kDa的DOM去除率为75.56%,而对于<3 kDa的小分子有机物去除效果甚微。分析其原因主要是:由于大分子有机物具有憎水的特性,故混凝后容易被矾花吸附去除;而小分子有机物具有亲水的性质,故混凝对其去除效果差[12]。由2.1节可知,水解酸化池可将大分子有机物转化为小分子有机物,同时存在一定程度的厌氧消化反应,故经水解酸化池处理后<1 kDa和>100 kDa的DOM的去除率分别为73.10%和93.04%,而1~10 kDa的DOM则明显增加。好氧池主要去除的是<3 kDa的DOM,去除率为80.09%。

-

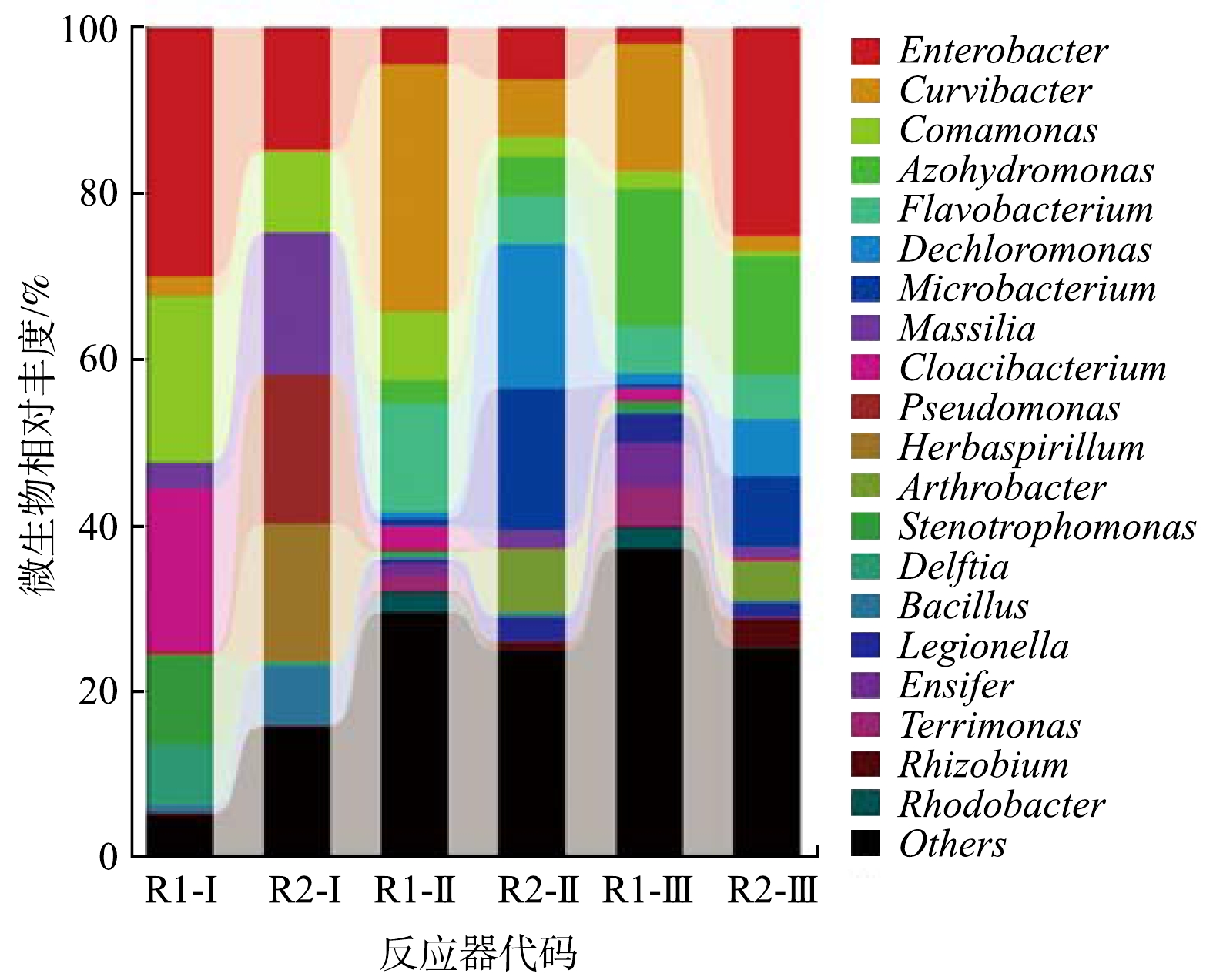

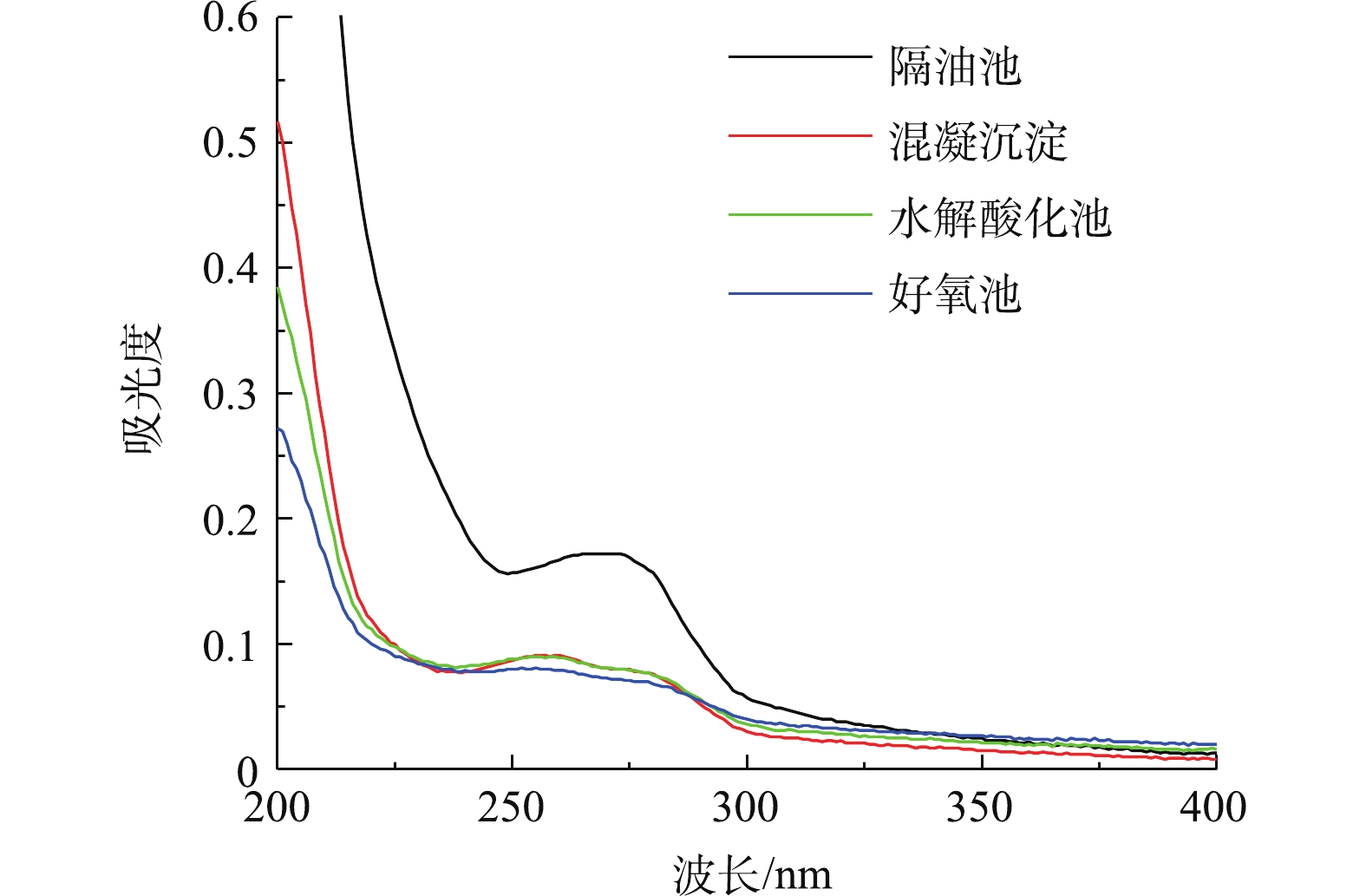

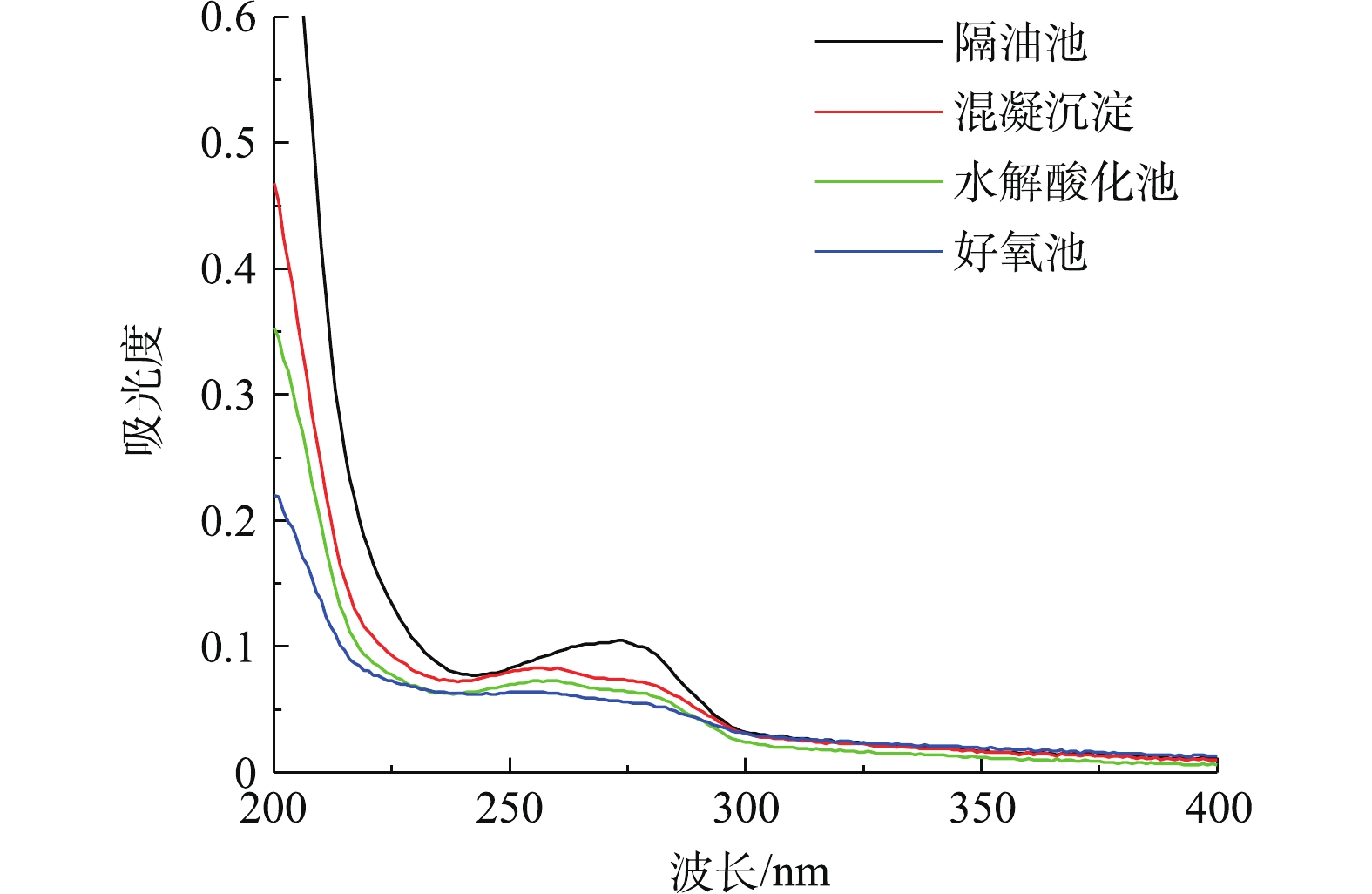

各处理单元出水总DOM和分子质量<1 kDa的DOM紫外吸收光谱如图2和图3所示。由图2可知,各处理单元出水总DOM和分子质量<1 kDa的DOM紫外吸收主要集中在200~300 nm处。隔油池出水总DOM和分子质量<1 kDa的DOM在250~300 nm处存在一个较强的吸收峰。由此可推断,切削液废水中可能含有单环芳香族化合物、多环芳烃和杂环化合物[13-15],这可能与切削液添加剂中的石油磺酸钠和聚氧乙烯烷基酚醚等有机物的分解或者重组产生多氯联苯、多环芳烃等副产物有关[1]。混凝沉淀出水总DOM和分子质量<1 kDa的DOM在250~300 nm吸收峰有所下降,这说明混凝沉淀对含苯环结构的有机物有较好的去除效果。水解酸化池出水、好氧池出水总DOM和分子质量<1 kDa的DOM,在250~300 nm处吸收峰较弱,这说明好氧共代谢对不饱和键有一定的降解效果。比较图2和图3可知,由于混凝处理之后,分子质量<1 kDa的DOM占总DOM的80%以上,因此,总DOM紫外吸收光谱在混凝沉淀出水、水解酸化池出水和好氧池出水仅略高于分子质量<1 kDa的紫外吸收光谱且形状相似。

-

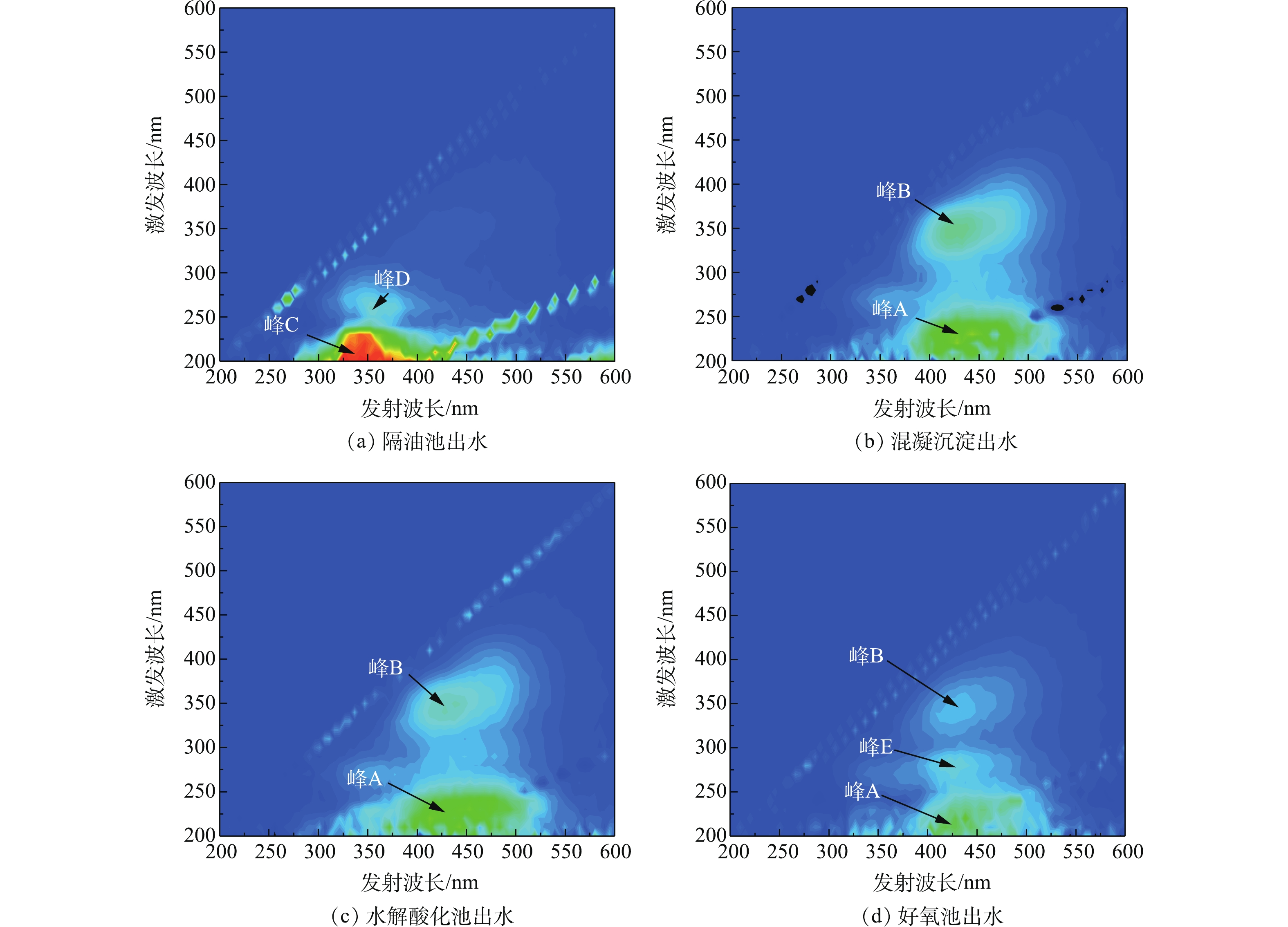

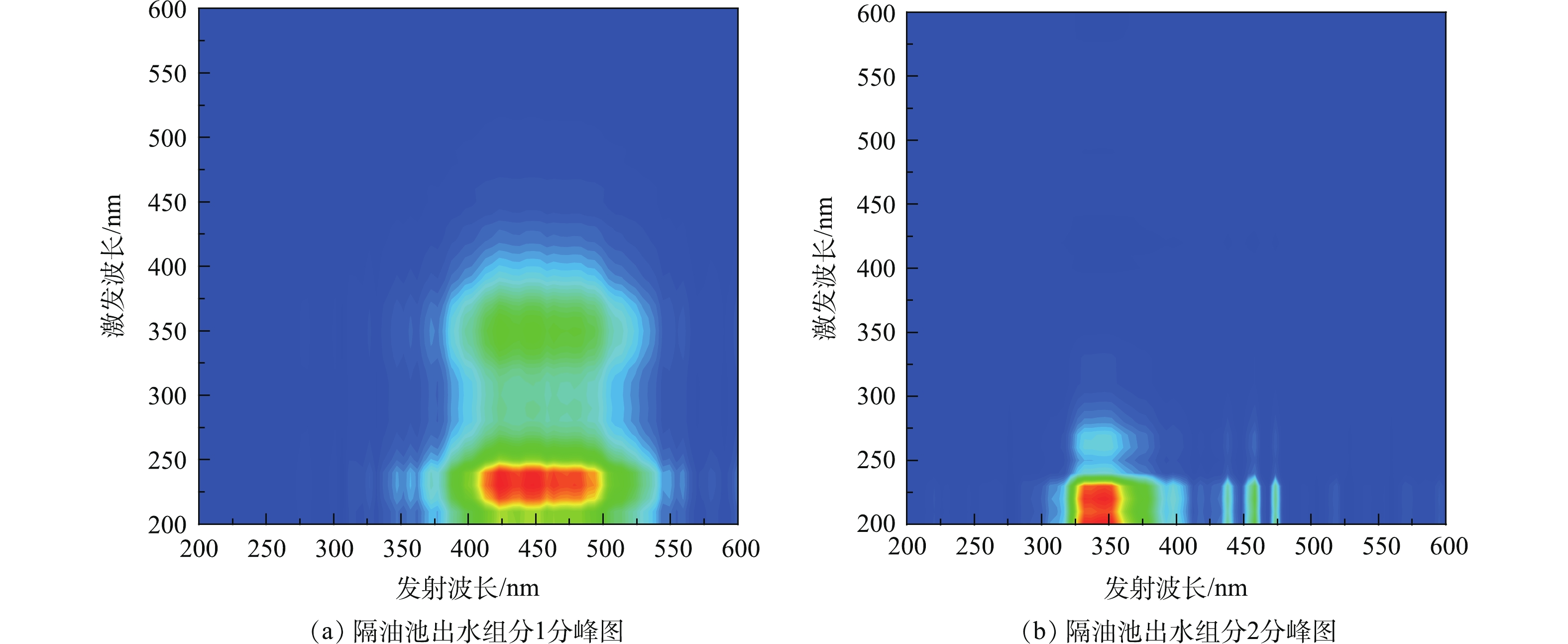

切削液废水各处理单元出水DOM的三维荧光如图4所示。应用Matlab软件运用平行因子法(PARAFAC)法解析各处理单元出水三维荧光光谱,通过将由多个三维荧光数据构成的三维矩阵分解成1个三线性项和残差项,并采用交替最小二乘算法使残差平方和最小化,运用核心一致函数确定最佳组分数,从而完成组分的分解[16]。解析结果表明,隔油池出水中有2个荧光组分,结果如图5所示。其他处理单元出水均只有1个荧光组分。由图5可知,隔油池出水所含组分1中的荧光有机物有2个荧光峰,峰A为Ex/Em=235 nm/430 nm;峰B为Ex/Em=350 nm/430 nm。组分2中的荧光有机物有2个荧光峰,峰C为Ex/Em=225 nm/350 nm;峰D为Ex/Em=265 nm/350 nm。混凝沉淀出水和水解酸化池出水的1个组分中的荧光有机物的2个荧光峰皆为峰A、峰B。好氧池出水的1个组分中荧光有机物的3个荧光峰,分别为峰A、峰B、峰E(Ex/Em=285 nm/425 nm)。LI等[17]将废水的荧光光谱分为2个区域进行讨论:Em < 380 nm区域与含少量芳香环的荧光团和游离色氨酸的吲哚片段有关,而Em > 380 nm的区域与多环芳烃荧光团相关。峰A和峰B可能代表多环芳香烃和杂环化合物的混合物[18];峰C为石油类[19-20];峰D可能是单环芳香烃[21]或废切削液中滋生的微生物和细菌的细胞物质及其分泌物[22-23];峰E可能为杂环化合物[18]或多环芳烃类腐殖酸[16, 24]。

由图4可知,切削液废水经各处理单元处理后,有些荧光峰强度减弱,如峰A、峰B、峰C、峰D;同时也有些荧光峰强度有所增加,如峰E。经混凝沉淀处理后,峰C、峰D基本完全去除,这说明混凝沉淀对石油类、微生物和细菌的细胞物质及其分泌物具有很好的去除效果,这与2.1节结论一致。经混凝沉淀处理后,峰A的荧光强度降低了59.84%,其中分子质量<1 kDa的DOM中峰A的荧光强度降低了25.60%;峰B的荧光强度降低了34.89%,分子质量<1 kDa的DOM中峰B的去除效果较差,这说明混凝处理对大分子荧光有机物(分子质量>1 kDa)的去除效果好。经水解酸化池处理后,峰A的荧光强度降低了6.95%,其中分子质量<1 kDa的DOM增加了8.69%,小分子荧光强度(<1 kDa的有机物荧光强度)占比由84.62%上升至98.84%;峰B的荧光强度降低了16.83%,分子质量<1 kDa的DOM荧光强度降低了6.01%,小分子荧光强度占比由88.48%上升至96.57%,这说明水解酸化主要是将部分大分子荧光物质峰A和峰B转化成小分子荧光物质,同时水解酸化中伴随着的厌氧消化反应,其可使部分小分子荧光物质发生降解。经好氧池处理后,分子质量<1 kDa的DOM中峰A的荧光强度降低了29.99%,小分子荧光强度占比由98.84%下降至83.72%;分子质量<1 kDa的DOM中峰B的荧光强度降低了43.96%,小分子荧光强度占比由96.57%下降至90.16%,这说明好氧共代谢处理对小分子荧光物质具有一定的降解效果;峰E的荧光强度在分子质量<1 kDa区间明显增强,这表明峰E可能为好氧共代谢处理过程中的中间产物或微生物降解作用产生的多环芳烃类腐殖酸。

切削液废水经一级处理(隔油和混凝沉淀),在Em<380 nm时,峰C、峰D的荧光强度均至少降低了99%;在Em>380 nm时,峰A和峰B的荧光强度分别降低了60%和35%,这说明一级处理对Em<380 nm的有机物具有较好的去除效果,而在Em>380 nm时,有机物去除率相对稍低。经二级处理(水解酸化和好氧共代谢),在Em>380 nm时,峰A和峰B的荧光强度分别降低了23%和48%,这说明二级处理对在Em>380 nm的有机物去除效果有限。

2.1. 各处理单元对有机污染物的去除效果

2.2. 各处理单元出水DOM的分子质量分布

2.3. 各处理单元出水DOM的紫外吸收特征

2.4. 各处理单元DOM的三维荧光特征

-

1)采用隔油-混凝沉淀-水解酸化-好氧共代谢组合工艺处理了切削液废水。实验结果表明,该种组合工艺对切削液废水中的有机物有较好的去除效果,组合工艺出水COD、BOD5和石油类指标达到了《污水排入城镇下水道水质标准》中的B级标准的要求。

2)对组合工艺中各处理单元出水的DOM进行了分子质量分级。结果表明,隔油池出水DOM分子质量主要分布在<1 kDa和>100 kDa;混凝沉淀对大分子质量的DOM有较好的去除效果,混凝沉淀出水、水解酸化池出水、好氧池出水的DOM主要分布在<1 kDa。

3)对组合工艺中各处理单元出水的DOM进行了紫外吸收光谱、三维荧光光谱特征分析。由光谱特征分析结果可知,该种切削液废水中含有石油类、单环芳香族化合物、多环芳烃、杂环化合物、微生物和细菌的细胞物质及其分泌物,其中至少一半左右的有机物为石油类物质;石油类、单环芳香族化合物、微生物和细菌的细胞物质及其分泌物可由一级处理(隔油-混凝沉淀)基本去除,而多环芳烃、杂环化合物经一级处理和二级处理(水解酸化-好氧共代谢),都有一定程度上的去除,最终出水有机物为少部分的多环芳烃、杂环化合物以及腐殖质。

DownLoad:

DownLoad: