-

污水地下渗滤系统(subsurface wastewater infiltration system,SWIS)利用土壤与微生物的联合作用,通过物理、化学、生物反应去除污染物[1]。SWIS具有构造简单、操作维护成本低、污染物去除率高等优点[2]。但是,SWIS长期运行会改变土壤渗透性能,影响出水水质。LI等[3]将长期(7年以上)和短期(1年)运行的SWIS进行比较,结果表明,短期运行SWIS的BOD、COD、SS、

NH+4 -N、TP去除率分别为95.0%、89.1%、98.1%、87.6%和98.4%,长期运行SWIS的BOD、COD、SS、NH+4 -N、TP去除率分别降低至89.6%,87.2%,82.6%,69.1%和74.4%,说明长期运行导致的土壤渗透性、孔隙度及代谢气体积累程度的变化将影响SWIS处理性能。土壤渗透性能降低主要由物理、化学、生物和气体4方面因素造成。粒径较小的悬浮物堆积在基质孔道中,降低渗透性。粒径小于6 μm的颗粒是渗透性降低的主要原因[4]。有机悬浮物不会造成明显的渗透性降低,无机悬浮物更易降低土壤渗透性[5]。悬浮物引起的渗透性降低通常无法得到恢复[6]。污水中的离子与SWIS中原有的离子发生化学反应,可产生不溶性沉淀,其中,碳酸盐和铁化合物是主要的沉淀[7-8]。细菌细胞和生物膜会积累在孔隙空间中,导致孔隙减少和水力传导性降低[9]。影响渗透性能的气体包括进水携带空气和生物代谢气体[10]。进水携带空气是随进水进入系统后截留在系统中的空气,生物代谢气体是微生物呼吸产生的气体。一方面,空气可能积累在孔隙中,另一方面,空气中的氧气会影响生物代谢气体的产生,代谢气体也会积累在孔隙中。进水携带空气和生物代谢气体如果不能及时排出系统,会降低体积含水率,导致渗透性能降低。渗透性能适度降低会增加系统内部非饱和流动区,从而导致污染物处理能力增加;而渗透性能大幅降低会使污水难以通过基质层,污染物处理能力降低[5]。

预处理(过滤沉淀)可以减少进入系统的悬浮物,干湿交替可以恢复孔隙度,酸化可以减少化学沉淀产生[11-12]。然而,研究多集中于防治悬浮物、化学物质和微生物导致的渗透性能降低。由于针对气体对土壤渗透性能的影响的研究鲜有报道,实际工程中也没有针对气体的有效防治方法。因此,本研究对气体导致的SWIS渗透性变化及污染物处理效果进行了初步探究,为气体堵塞及其防治奠定基础。对SWIS进水采用了不同曝气处理(不曝气、微曝气、强曝气),研究了不同的曝气量对SWIS渗透系数、体积含水率、代谢气体释放量和污染物(COD、

NH+4 -N、NO−3 -N、NO−2 -N和TP)去除率的影响,以期为研究气体堵塞及其预防提供参考。 -

进水为人工配制的生活污水,水质特征如下:COD (330.21±7) mg·L−1,

NO−3 -N (3.12±0.1) mg·L−1,NO−2 -N (0.40±0.004) mg·L−1,NH+4 -N (49.08±0.6) mg·L−1,TP (4.0±0.3) mg·L−1。对进水进行不同程度的曝气处理,形成不曝气水、微曝气水和强曝气水。不曝气水为人工配制的生活污水,不经过任何处理,气体含量为0%。微曝气水使用45 L·min−1的空气泵对污水进行持续曝气,气体含量为3.6%。强曝气水使用70 L·min−1的空气泵对污水进行持续曝气,气体含量为6.3%。气体含量测量方法使用杜磊[13]的方法。

-

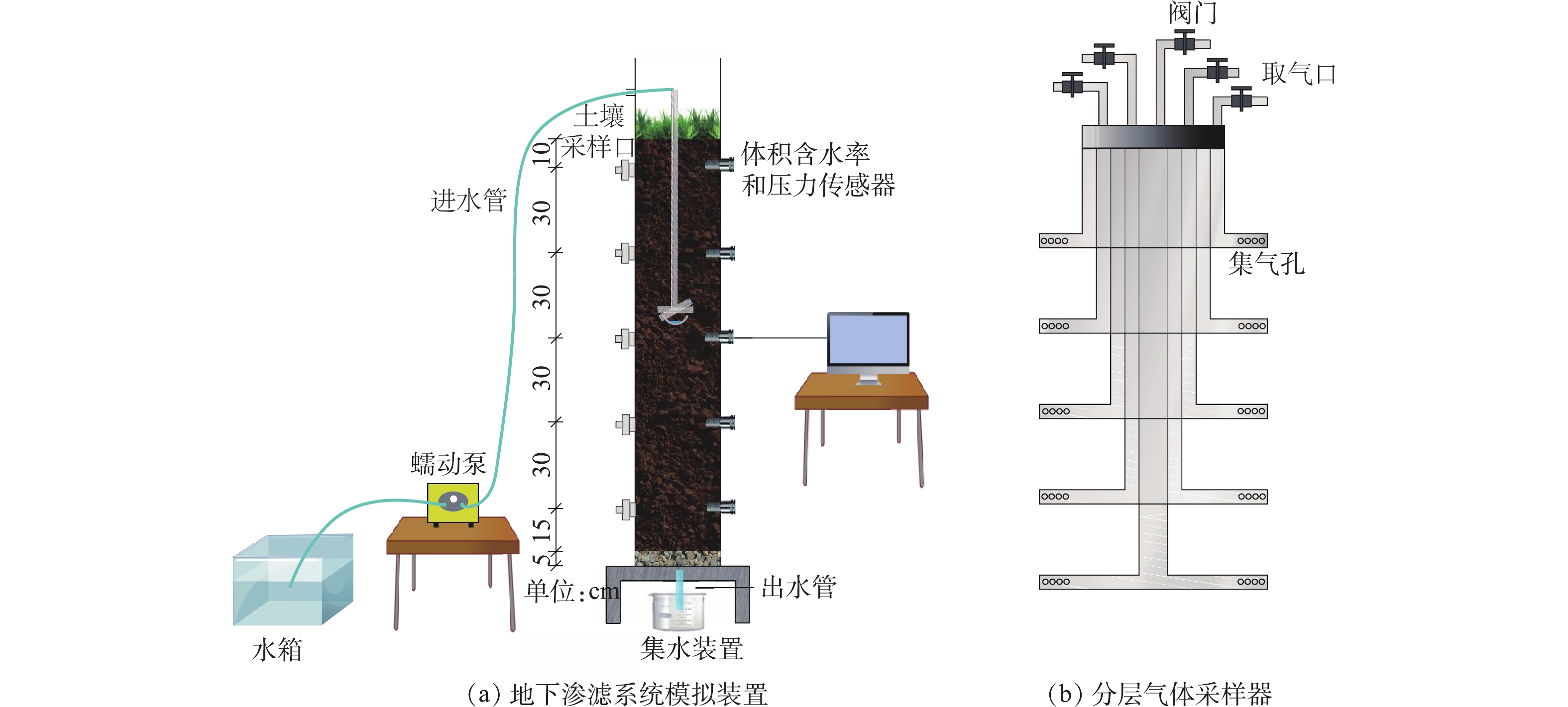

SWIS模拟装置如图1所示。尺寸为180 cm×29 cm(高×直径)。基质分为2层,底部为5 cm的砾石,砾石上方为145 cm的混合基质。混合基质由沙、炉渣和农田土按1∶2.5∶6.5的比例混合而成,孔隙度为0.55。进水由蠕动泵泵送,通过“十”字布水管(土壤下65 cm处)和不透水皿散水。在土壤下10、40、70、100、130 cm处放置体积含水率传感器和压力传感器,连接电脑读取数据。系统下方的集水装置收集出水。在图1(a)的基础上增加分层气体采样器(图(1b))。将集气管埋设于图1(a)土柱的土壤下方,各层集气管之间相距30 cm,上部取气口位于土壤上方,平时密封,只在采样时短暂开启。用分层气体采样器采集土壤下10、40、70、100、130 cm处的气体。

-

分别用SWIS处理不曝气水、微曝气水和强曝气水,进水负荷为14 cm·d−1,持续44 d,用电脑记录体积含水率和压力的数据;用集水装置收集出水,记录出水流量;定期采集气体样品和出水样品。

-

气体样品由气相色谱仪(Agilent 7890B)测定。根据文献中的监测分析方法[14]测定水质:化学需氧量(COD)使用重铬酸钾氧化法测定;氨氮(

NH+4 -N)使用纳氏试剂光度法测定;硝态氮(NO−3 -N)使用紫外分光光度法测定;亚硝态氮(NO−2 -N)使用分光光度法测定;总磷(TP)使用钼酸胺分光光度法测定。渗透系数由达西定律[15]计算,计算方法如式(1)所示。

式中:k为渗透系数,cm·s−1;Q为流量,m3·s−1;l为相邻压力计的垂直距离,cm;A为横截面积,m2;h为压头变化,m。

本研究使用SPSS软件进行相关分析,文中所有相关系数均为排除时间变量后的Pearson相关系数。

-

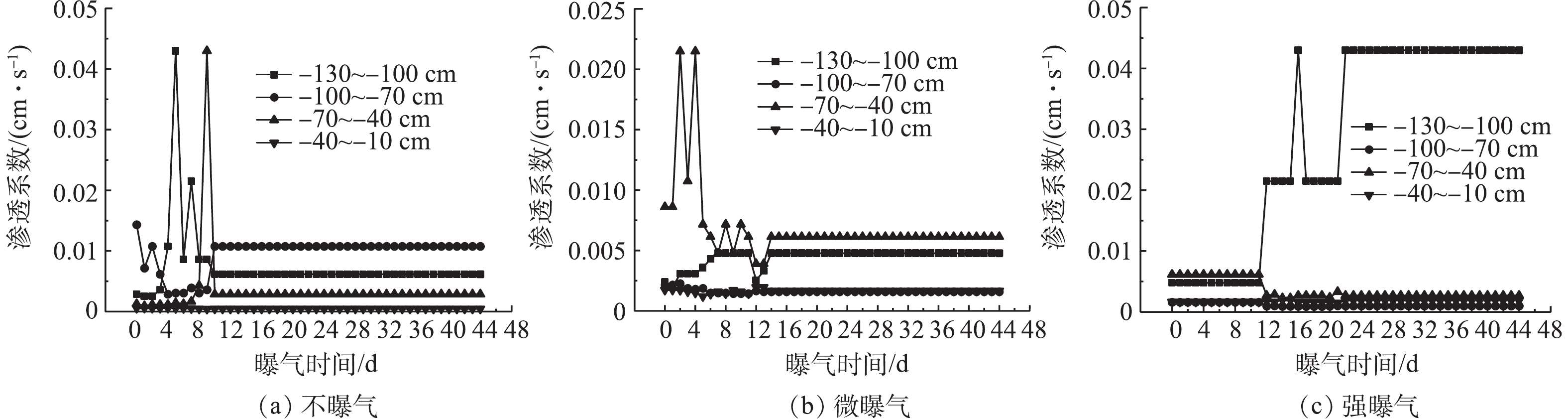

不同曝气处理下渗透系数随时间的变化如图2所示。可以看出,由于SWIS运行时间较短,不同曝气处理下的SWIS均没有出现土壤堵塞现象,但是曝气量影响了不同深度处的渗透系数。SWIS的渗透系数为4.167×10−5~1.389×10−3 cm·s−1[16]。渗透系数过高,SWIS持水能力降低,污染物未经有效处理就被排出系统;渗透系数过低,SWIS土壤基质堵塞。PAN等[17]认为,渗透系数低于3.5×10−4 cm·s−1时,SWIS会出现堵塞现象。实验中不同深度处的渗透系数均高于3.5×10−4 cm·s−1,没有发生堵塞现象。在−40~−10 cm处,不同曝气处理的渗透系数均为最低。在−70~−40 cm处,不曝气系统达到稳定的渗透系数高于初始渗透系数,微曝气和强曝气系统达到稳定的渗透系数低于初始渗透系数。在−100~−70 cm处,不曝气系统的渗透系数波动较大,微曝气和强曝气系统的渗透系数几乎没有波动;该深度微曝气和强曝气系统的渗透系数低于不曝气系统。在−130~−100 cm处,不同曝气处理下,系统达到稳定的渗透系数均高于初始渗透系数,渗透系数稳定后,强曝气系统的渗透系数较高。

从图2还可以看出,不曝气、微曝气和强曝气系统渗透系数分别在大约10、14、22 d后达到稳定,这说明曝气量越大,SWIS渗透系数达到稳定所需时间越长。这主要归因于以下2个方面:一方面,曝气量越大,进水携带空气越多;另一方面,曝气为好氧微生物呼吸产生CO2提供了有利条件,导致SWIS内部气体含量增加,从而使得系统达到平衡所需时间更长。

曝气量与SWIS渗透系数的相关性分析如表1所示。将时间变量的影响排除后,分析曝气量与渗透系数的相关关系。P<0.05说明两者有显著的相关关系。相关性强弱用相关系数表示,相关系数的绝对值越大,相关性越强。曝气量与 −70~−40 cm处的渗透系数不存在相关关系,与−130~−100、−100~−70 cm、−40~−10 cm处的渗透系数有显著的相关关系。其中,曝气量与−130~−100、−40~−10 cm处的渗透系数是正相关关系,与−100~−70 cm处的渗透系数是负相关关系。曝气主要降低了−100~−70 cm深度处的渗透系数。进水通过布水管(土壤下65 cm处)进入系统后,少量污水向上流动,大量污水在毛细作用和重力作用下向下流动,首先影响−100~−70 cm处的土壤,导致−100~−70 cm处的渗透系数降低。

-

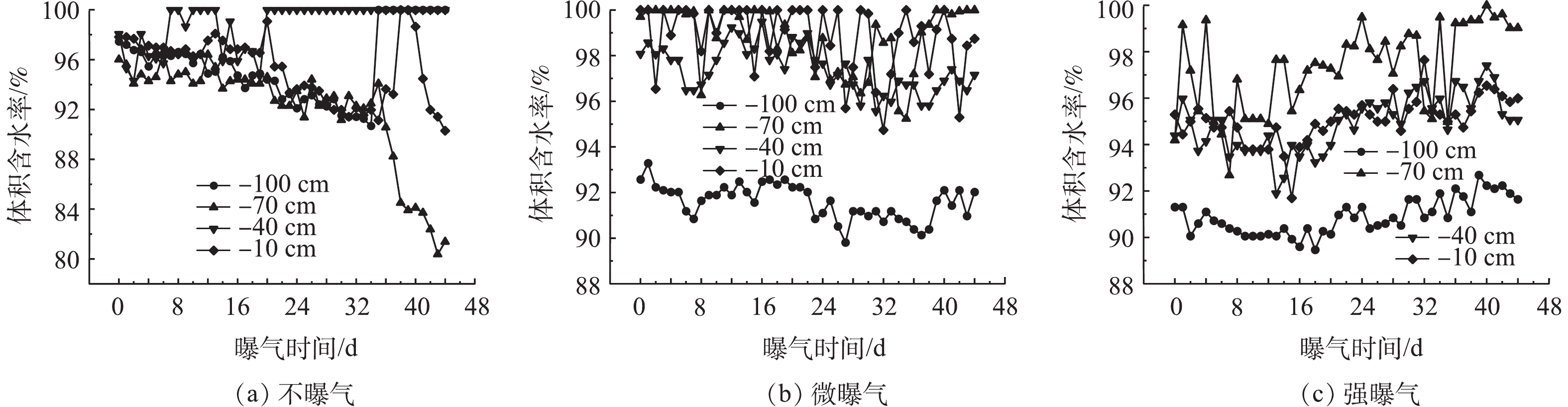

不同曝气处理下体积含水率随时间的变化见图3。从图3可以看出,微曝气和强曝气系统体积含水率变化规律相似,与不曝气系统体积含水率变化规律差异较大。在微曝气和强曝气系统中,−100 cm处的体积含水率较低,−10、−40和−70 cm处的体积含水率较高;曝气量越大,各层体积含水率越低。在不曝气系统中,−100、−40和−10 cm处的体积含水率较高,在0.90以上;在−70 cm处的体积含水率开始缓慢波动下降,35 d后迅速下降至0.80。

由图2和图3可知,在不同曝气处理下,渗透系数在实验中后期达到稳定,体积含水率在整个实验阶段不断变化,这表明体积含水率影响实验前期的渗透系数,与实验中后期的渗透系数之间的关系不明显,这与BECKWITH等[18]的研究结果不同。他们的研究对象是泥炭土,孔隙度为0.96~0.97,体积含水率为0.80~0.85,体积含水率稍微变化可能会引起土壤结构的改变,影响渗透系数,所以体积含水率与渗透系数的相关性很强。而本研究的对象为SWIS,主要基质是农田土、炉渣和沙的混合基质,孔隙度为0.55,体积含水率为0.80~1.00,土壤结构比较稳定,孔隙中气体含量变化与水流移动达到平衡后,渗透系数不再变化。

曝气量与SWIS体积含水率的相关性分析如表2所示。曝气量与−10 cm处的体积含水率不存在相关关系,与−100、−70、−40 cm处的体积含水率有显著的相关关系。其中,曝气量程度与−100、−40 cm处的体积含水率为较强的负相关关系,但与−70 cm处的体积含水率为较强的正相关关系。

-

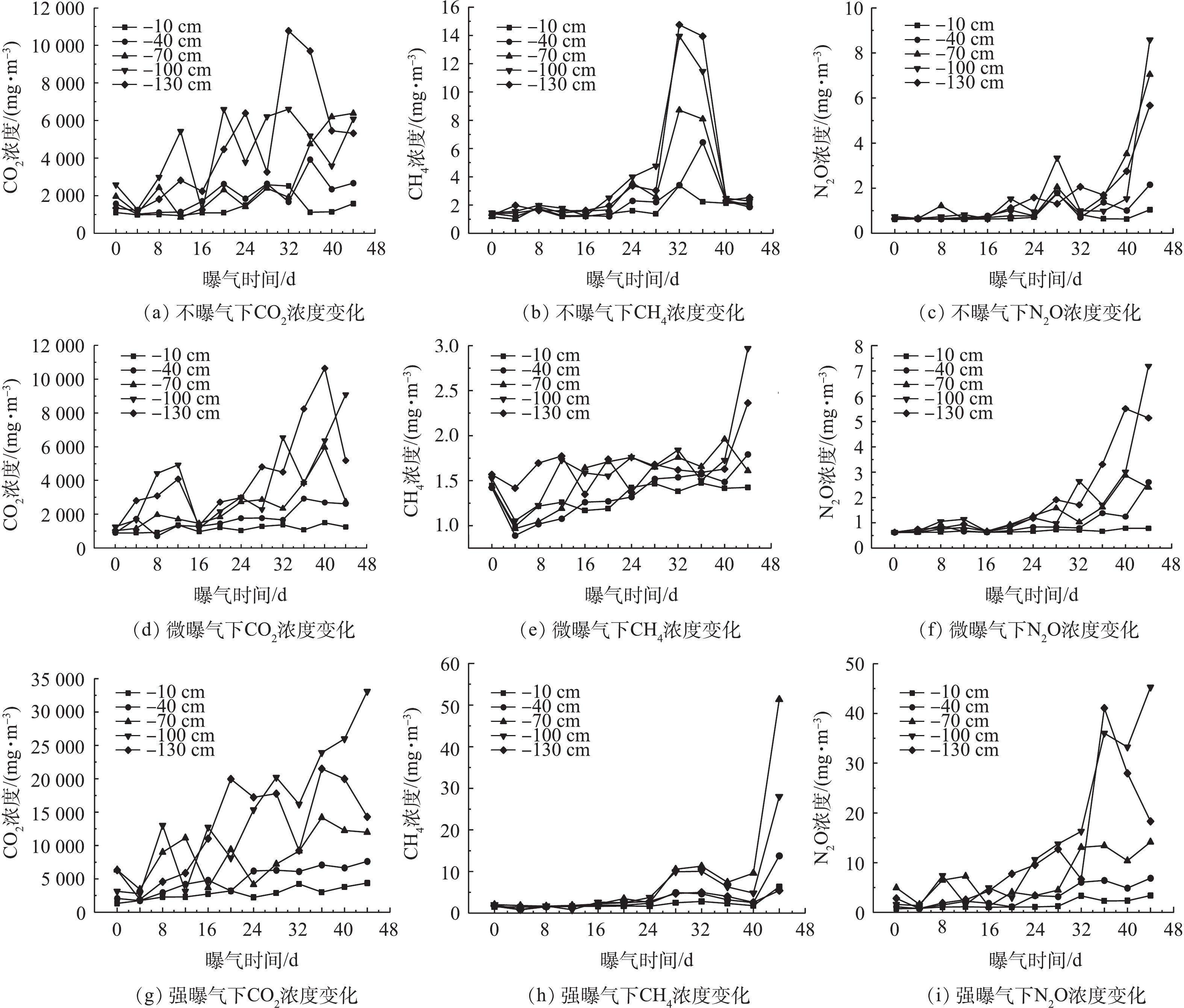

不同曝气处理下代谢气体浓度随时间的变化见图4。可以看出,不曝气和微曝气系统中各深度处的CO2浓度相近,为1 000~12 000 mg·m−3;强曝气系统中,CO2浓度较高,为1 000~35 000 mg·m−3。与不曝气系统相比,微曝气系统降低了CH4的浓度,这是因为曝气增加了氧气浓度,抑制了产甲烷菌的生长繁殖。在强曝气系统中,24 d内CH4浓度很低,24~40 d略有增加,40~44 d迅速增加。尽管曝气抑制了产甲烷菌的生长繁殖,但是CH4积累在系统中,没有及时释放,导致强曝气系统中最终的CH4浓度远高于不曝气和微曝气系统。微曝气系统中N2O浓度略低于不曝气系统,强曝气系统中N2O浓度远高于不曝气和微曝气系统。N2O的产生途径有硝化作用、反硝化作用和共反硝化作用。其中,在共反硝化作用中,N2O的一个N原子来源于

NO−2 -N,另一个N原子来源于其他氮化合物[19]。曝气增加好氧区,促进硝化作用产生N2O,同时硝化作用过程中产生的NO−2 -N为共反硝化作用提供N元素,抑制反硝化作用产生N2O。分析认为,不曝气系统中反硝化是产生N2O的主要途径。在微曝气系统中,较低的曝气量减少了反硝化产生的N2O,但对硝化和共反硝化作用促进作用不强,所以微曝气系统N2O浓度较低。在强曝气系统中,较高的曝气量会促进硝化和共反硝化作用,尽管反硝化产生的N2O减少,硝化和共反硝化作用产生大量N2O,强曝气系统N2O浓度高。从图4还可以看出,在不同曝气处理下,CO2、CH4、N2O在−10 cm和−40 cm处的浓度都较低,在−70、−100和−130 cm处的浓度较高,这说明代谢气体主要影响系统中下部的渗透系数。−10 cm和−40 cm接近土壤表层,气体容易通过基质孔隙释放到大气中。−70、−100和−130 cm位于系统中下部,其中微生物代谢产生的气体一部分沿基质孔道向上移动,释放到大气中,一部分随水流从出水口流出,剩下的积累在基质孔隙中。在−70、−100 cm处,生物代谢气体与进水携带空气共同积累,降低了−100~−70 cm处的渗透系数。在−130 cm处,生物代谢气体浓度较高,但该深度接近出水口,气体易释放,此外,该深度离进水口较远,进水携带空气少,气体对渗透系数影响较小。

曝气量与CO2、CH4、N2O浓度的相关性分析如表3所示。曝气量与各深度处的CH4浓度不存在相关关系,与各深度处的CO2、N2O浓度有显著的相关关系。其中,曝气量与−100、−70、−40 cm处的CO2、N2O浓度相关系数更高,与−130、−10 cm处的CO2、N2O浓度相关系数较低,这说明曝气对接近进水位置的−100、−70、−40 cm处的CO2、N2O浓度影响较大,而对接近土壤表层的−10 cm处和接近出水口的−130 cm处的CO2、N2O浓度影响较小。

-

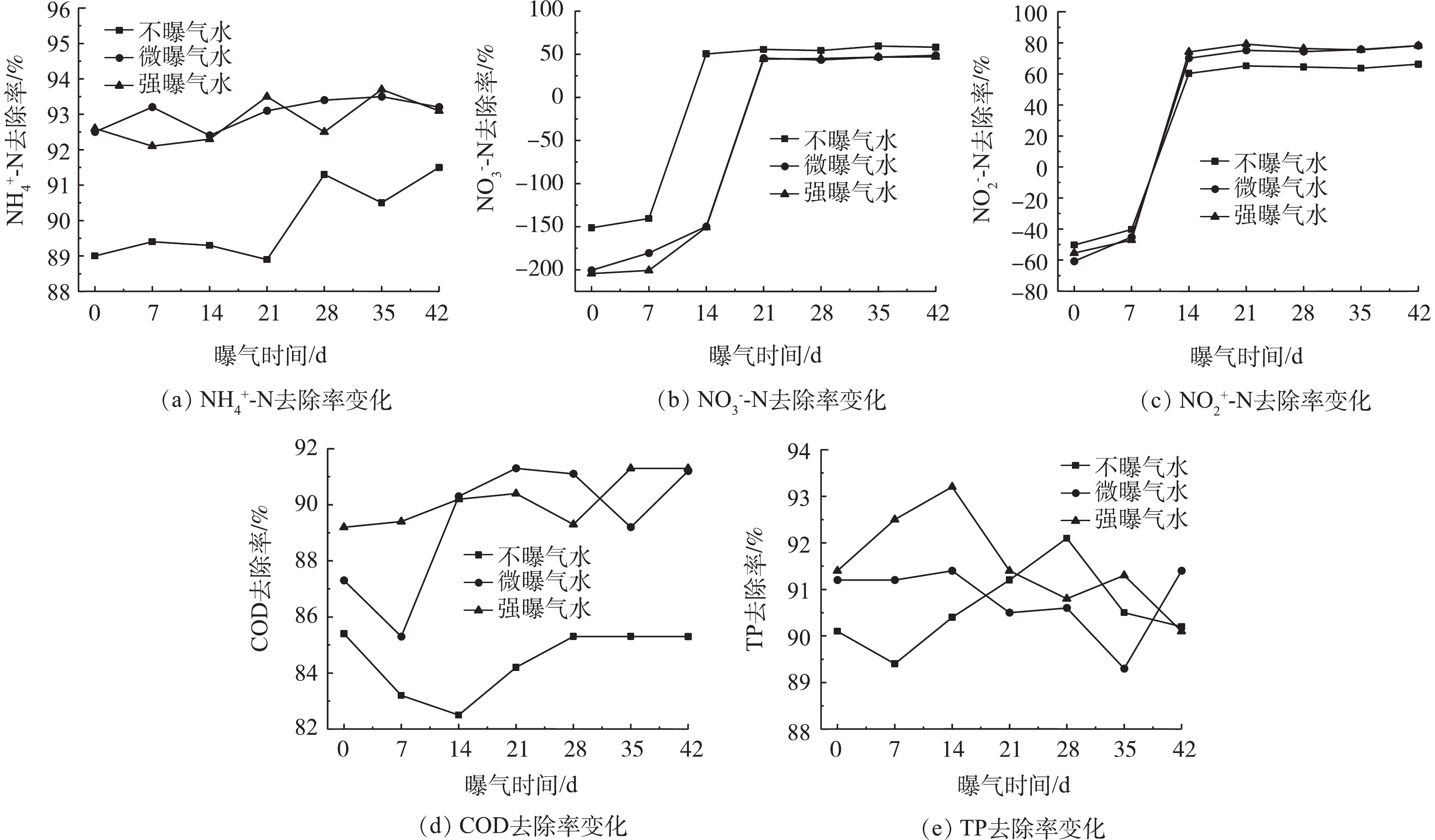

不同曝气处理下出水污染物去除率随时间的变化结果见图5。从图5可以看出,

NH+4 -N,COD和TP的去除效果较好,NO−3 -N,NO−2 -N的去除效果较差。生物硝化-反硝化是SWIS脱氮的主要途径[20]。曝气为好氧硝化作用提供了有利环境,抑制了厌氧反硝化作用,因此,微曝气和强曝气系统的NH+4 -N和NO−2 -N去除率均高于不曝气系统,微曝气和强曝气系统的NO−3 -N去除率均低于不曝气系统。NO−3 -N和NO−2 -N的初始浓度高于进水,这是因为NH+4 -N在亚硝化菌和硝化菌作用下所产生的NO−2 -N和NO−3 -N积累在SWIS中。COD去除的主要途径是有机物降解。好氧异养细菌在有机物好氧降解中起着重要作用,充足的供氧能有效提高好氧微生物降解有机物的效率[21]。曝气提高了SWIS中溶解氧浓度,有利于耗氧的有机物(以COD计)降解,所以微曝气和强曝气系统中的COD去除率高于不曝气系统。TP去除的主要途径是物理化学吸附[22]。TP去除率在89%以上。曝气对物理化学吸附的影响作用较小,因此,不曝气、微曝气和强曝气系统的TP去除率相近。曝气量与污染物去除率的相关性分析如表4所示。曝气量与

NO−3 -N、NO−2 -N、TP去除率不存在相关关系,与NH+4 -N、COD去除率有显著的相关关系。曝气量与NH+4 -N、COD去除率有显著的正相关关系。 -

1)曝气量与−130~−100、−40~−10 cm处的渗透系数有较强的正相关关系,与−100~−70 cm处的渗透系数有较强的负相关关系,与−70~−40 cm处的渗透系数不存在相关关系,这说明曝气主要降低了−100~−70 cm深度处的渗透系数。

2)曝气降低了−100 cm处和−40 cm处的体积含水率,增加了−70 cm处的体积含水率,对−10 cm处的体积含水率几乎没有影响。其中,−100 cm处的体积含水率的减少可能是导致−100~−70 cm处的渗透系数下降的原因。

3)曝气量与各深度处的CH4释放浓度不存在相关关系,与各深度处的CO2、N2O释放浓度为正相关关系;生物代谢气体在系统中下部(−130、−100和−70 cm处)的浓度高于系统上部(−40 cm和−10 cm)。生物代谢气体主要影响系统中下部的渗透系数。

4)曝气增加了SWIS对

NH+4 -N、COD的去除率,与NO−3 -N、NO−2 -N、TP去除率不存在相关关系。曝气会增加短期运行的SWIS整体污染物处理效果,但对长期运行的SWIS处理效果的影响还需要进一步的研究。

曝气对污水地下渗滤系统渗透性及处理性能的影响

Effects of aeration on permeability and treatment performance of subsurface wastewater infiltration system

-

摘要: 针对气体影响地下渗滤系统的渗透性及污水处理效果的问题,用地下渗滤系统处理不同曝气程度的生活污水,研究曝气对不同深度基质理化性质(渗透系数、体积含水率、气体类型及浓度)和出水水质的影响。结果表明,曝气增加了−130~−100、−40~−10 cm处的渗透系数,降低了−100~−70 cm处的渗透系数,与−70~−40 cm处的渗透系数不存在相关关系;曝气增加了−70 cm处的体积含水率,降低了−100 cm和−40 cm处的体积含水率,对−10 cm处的体积含水率几乎没有影响;曝气增加了各深度处的CO2、N2O释放浓度,与各深处的CH4释放浓度不存在相关关系;曝气增加了

NH+4 -N和COD去除率,与NO−3 -N、NO−2 -N和TP去除率不存在相关关系。探明了气体对地下渗滤系统处理性能的影响,为气体堵塞及其预防提供了参考。Abstract: In order to identify the effects of gas on the soil permeability and sewage treatment of subsurface wastewater treatment system (SWIS), domestic wastewater with different aeration treatment was introduced into a set of SWIS to study the effect of aeration on the physicochemical properties (permeability coefficient, volumetric water content, gas types and concentrations) of the matrix at different depths and effluent quality. The results indicated that aeration improved the permeability coefficients at −130~−100 cm and −40~−10 cm, reduced the permeability coefficient at −100~−70 cm, had an insignificant correlation with the permeability coefficient at −70~−40 cm. Meanwhile, the aeration elevated the volumetric water content at −70 cm, reduced the volumetric water content at −100 cm and −40 cm, had slight influence on the volumetric water content at −10 cm. Aeration improved the releasing concentrations of CO2 and N2O at different depths, and had an insignificant correlation with CH4 releasing concentrations. Aeration treatment of raw water improved the removal rates ofNH+4 -N, COD and TP, reducedNO−3 -N removal rate, and had no correlation withNO−2 -N removal. The effects of gas on SWIS were preliminarily identified, which provided references for further research on gas clogging and its prevention. -

2009—2019年,全国共发生突发环境事件3 643起。其中生态环境部(包括原环境保护部)直接调度指导处置的突发环境事件有1 225起,包括水污染事件1 060起,占比约87%[1-2]。由于河流水系是一个有机联系的整体,故一旦发生突发性污染事件,极易对事故点下游流域产生影响和危害,造成巨大经济损失并引起公众恐慌。如2018年湘赣渌江铊污染事件,其污染范围跨越江西、湖南2省;2017年嘉陵江铊污染事件,污染范围波及陕西、四川2省;2016年新疆额尔齐斯河汞污染事件及同年新疆伊犁河柴油泄漏事件,均险些造成跨国界污染。在我国经济社会的持续高速发展、突发性环境污染事件频发的背景下,我国的环境风险管理体系仍有待完善,存在重应急轻防范、重突发污染事件轻长期慢性影响等问题,尚未完全实现向以风险控制为目标导向的环境风险管理模式转变。在“十四五”以及未来很长一段时期内,流域性水环境风险将是我国环境风险管理的重要内容,严防流域性突发水环境事件发生、提高流域水环境风险管理水平、开展流域水环境风险评估技术体系研究等迫在眉睫。

突发环境事件风险评估结果的可靠性与代表性是环境风险管理的关键。现阶段,我国流域环境风险评估工作主要偏重于特定污染物的生态风险评价[3-4]、健康风险评价[5-6]及累积性环境风险评价[7-8]等方面。针对突发性水污染事件环境风险评估方法的研究甚少。如指数评价法[9-11]、贝叶斯网格法[12-13]、相对风险评估法[14-15]等都较少关注流域级水环境风险因子的释放规律及环境敏感受体受损害的途径和程度等[16],尚不能准确描述和评估流域尺度环境风险的传递性、累积性或削减性影响,其风险表征也不够具体,可操作性有待提高。我国已发布了《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》(环办〔2014〕34号)[17]、《尾矿库环境风险评估技术导则(试行)》(HJ 740-2015)[18]以及《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》(环办应急〔2018〕9号)[19]。以上指南、导则及推荐方法解决了风险评估中存在的诸多问题,但仍存在不能完全反映流域突发环境事件特征,以及与环境风险管理脱节等问题。

本文以水环境敏感受体为评估基础,在对流域内固定风险源、移动风险源进行水环境风险分类、分级及表征的基础上,提出流域级环境风险分级及表征的技术方法。根据环境风险评估结果与流域风险特征,确定流域环境风险重点和优先管理对象,并有针对性地提出防范对策,以期实现与环境风险管理的有效衔接,补充我国流域环境风险评估体系。

1. 总体思路

本技术方法以《国家突发环境事件应急预案》(国办函〔2014〕119号)中“附件1突发环境事件分级标准”为基础,着重关注突发环境事件分级标准中所涉及的重要环境敏感受体,如集中式饮用水源地、跨界(国界、省界、市界、县界)以及重要生态功能区等。依据突发环境事件分级标准的“特别重大、重大、较大、一般”4级,将环境敏感受体分为3级,即一级、二级和三级,涉及特别重大和重大突发环境事件的统一为一级环境敏感受体。以流域内环境敏感受体保护为目的,在全面收集流域水文水系、地形地貌、社会经济,以及现有环境风险源(固定源和移动源)、环境敏感受体情况等资料的基础上,开展流域内固定源和移动源的风险识别、评估与分级。

主要技术思路为:1)对流域内“一废一库一品”企业,如采选冶炼、尾矿库、石油、化工、钢铁、医药、危化品水陆运输等风险源逐一调查(现场调查风险源的位置、生产情况、危险废物和污水处置情况、排水情况、环境保护情况等)并补充收集相关资料(如风险源布局图、厂区平面图、雨污管网图等图件,以及环境应急预案、环境风险评估、环境影响评价、环境应急资源调查等报告),以识别重点环境风险源,建立环境风险源清单,并对清单内企业逐一进行突发环境事件风险评估;2)根据环境风险源评估结果,结合流域内跨界断面、集中式饮用水源地、国家级自然保护区、重要湿地、特殊生态系统等环境敏感受体特征分析,对流域水环境突发性环境风险进行综合评估,并通过环境风险源地图、环境敏感受体图等对评估结果进行表征;3)根据流域突发性水环境风险评估结果,结合流域现有风险防控措施及应急救援能力差距,提出流域水环境风险防控策略及建议,为全面提升流域水环境风险管理水平,科学施策提供理论依据和技术支撑。

2. 流域水环境敏感受体识别与分级

2.1 流域水环境敏感受体识别

在开展流域水环境风险评估工作前,需详细调查流域内所有水环境敏感受体,制作出流域水环境敏感受体清单,绘制流域水环境敏感受体分布图。典型的水环境敏感受体包括集中式饮用水水源地保护区、涉水自然保护区、重要湿地、重要水生生物栖息地、水产种质资源保护区、跨界(国、省、市、县界)断面等。

2.2 流域水环境敏感受体敏感性等级划分

参考《国家突发环境事件应急预案》(国办函〔2014〕119号)中规定的突发环境事件分级标准,将环境敏感受体敏感性划分为以下3级:1)一级环境敏感受体——跨国界水体,或跨省界,或县级以上城市集中式生活饮用水水源地,或珍稀濒危野生动植物天然集中分布区,或重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道;2)二级环境敏感受体——跨设区的市界,或乡镇集中式生活饮用水水源地,或国家级自然保护区,或国家级风景名胜区,或世界文化和自然遗产地,或国家级森林公园,或国家级地质公园,或国家级湿地,或国家级文物保护单位;3)三级环境敏感受体——跨县界,或其他未达到二级的环境敏感受体。

3. 选择污染物在水环境中的扩散模型

根据评估地区特征与污染物特征,选择水环境中风险因子的扩散模型,包括零维水质模型、一维稳态模型及一维动态混合模型。资料充分时也可采用二维、三维水质模型。

1)零维水质模型适用于持久性污染物,河流为恒定流。假设污染物进入河道瞬间完全混合均匀(溶解或分散),并整体分散(稀释作用),即将污染物泄漏点至环境敏感受体间的河道作为一个整体。污染物在其中均匀混合。

2)非持久性污染物稳定态采用一维稳态模型,即一维稳态稀释、降解综合模式,忽略污染物的纵向弥散系数(在稳态条件下,纵向弥散系数对结果影响小)。该模型适用于非持久性污染物,河流为恒定流。当污染物在河流断面上达到完全混合后,分析污染物在水流方向输移、转化的变化情况时采用此模型。

3)一维动态混合模型适用于非持久性污染物,非恒定流,可用于预测任何时刻的水质状况。

4. 流域水环境风险源识别与评估

4.1 流域固定型水环境风险源识别与评估

1)固定型水环境风险源识别。收集并分析相关资料,包括企业基本信息、周边环境敏感受体、涉及环境风险物质和数量、生产工艺、安全生产管理、环境风险单元及现有环境风险防控与应急措施,以及现有环境应急资源等。按照《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》(国办发〔2013〕101号)的要求,综合企业信息、环境风险传播途径及环境敏感受体,识别固定型水环境风险源(以下简称固定源)。

2)流域固定源水环境风险评估。按突发环境事件事发点下游受影响水环境敏感受体最高等级来划分固定源环境风险等级。当一级环境敏感受体受到影响时确定为重大环境风险源;当二级环境敏感受体受到影响时确定为较大环境风险源;当三级环境敏感受体受到影响时确定为一般环境风险源。

以环境敏感受体水质安全为核心,通过估算环境污染物泄漏进入河流后的影响范围,及核算受影响范围内所有环境敏感受体的最高级别,以最高级别确定此环境风险源的风险等级。突发性环境污染事件的应急处置,关注的主要问题是污染物在河道中的浓度与污染扩散的水平距离。因此,首先在对流域固定源进行水环境风险评估时,采用合适的污染物扩散模型进行演算,得出的污染物可能影响的污染范围;随后根据此结果,结合影响范围内环境敏感受体等级划分环境风险源的风险等级。

4.2 流域移动型水环境风险源识别与评估

1)移动性水环境风险源识别。移动型水环境风险源(以下简称移动源)主要关注流域内危险化学品(以下简称危化品)道路运输以及船舶运输。调研流域内沿河道路路段、船舶运输路线及危化品种类等情况时,一是制作流域内陆路、水路运输路线与水系分布图,重点关注临近河流及水系联通沟渠的路段;二是掌握危化品在流域内的运输情况,包括危化品运输路线、种类、理化性质、单次运输量、运输工具类型、泄漏可能造成的环境风险类型等情况。

2)流域移动源水环境风险评估。流域移动源水环境风险评估包括环境风险路段识别和环境风险评估参数选择。环境风险路段识别即对流域内所有危化品运输线路进行统计分析,识别水环境敏感受体风险路段(路线),即流域内各干支流的沿河公路、桥梁、水路等,危化品一旦泄漏将可能对下游水环境敏感受体产生影响。

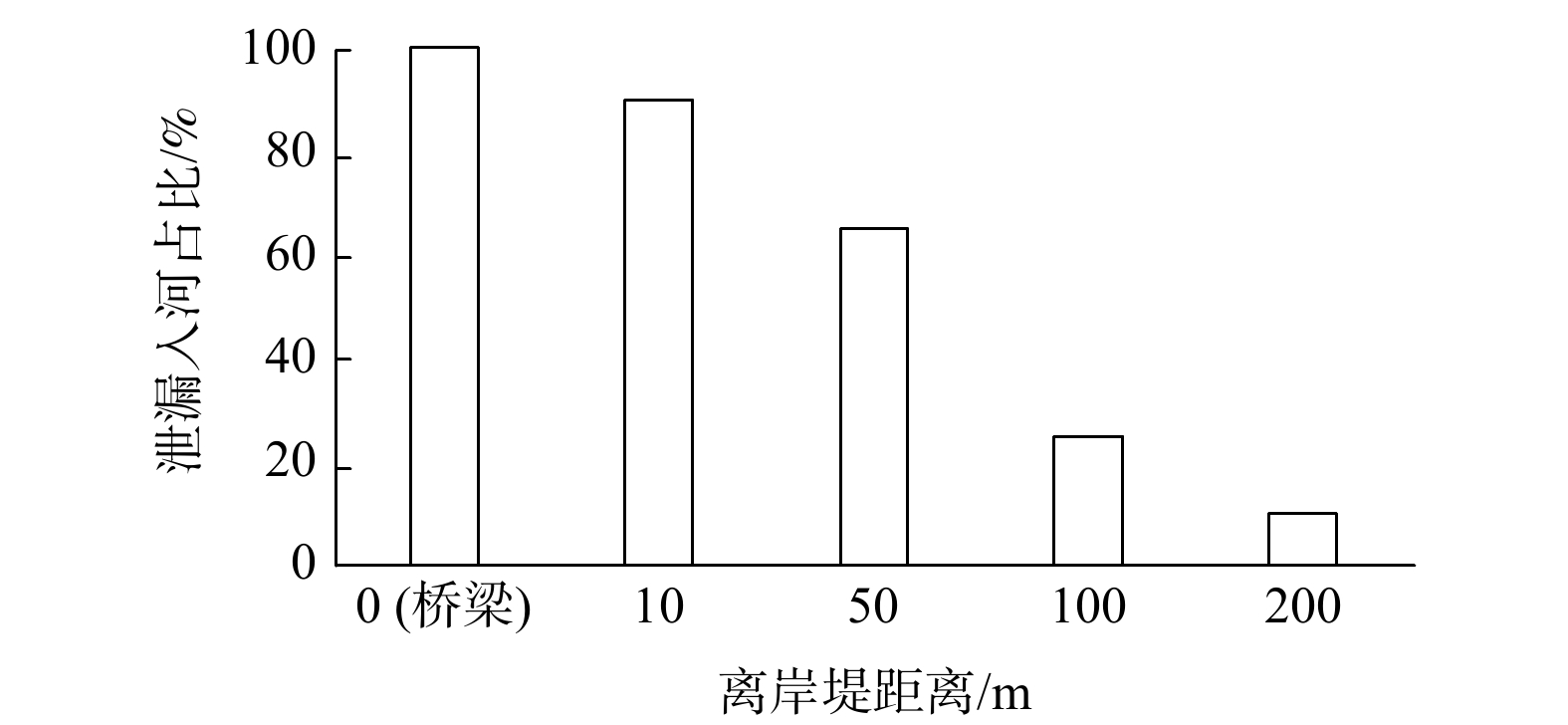

环境风险评估参数选择包括4个方面。一是危化品主要化学成分及表征指标分析。二是危化品泄漏量。建议采用危化品最小运输单元的运输量为危化品水陆两类运输最大泄漏量。根据对以往案例的统计结果,陆路运输中液体类危化品基本都发生在道路路沿与河岸堤顶间距在200 m范围内,路河间距越小,泄漏入河量总体越大;桥梁或翻车直接入河(水库、湖泊)可以按100%泄漏入河处理。水路运输的泄漏量按泄漏全部入河处理。液体类危化品泄漏入河量按图1测算。针对固体类危化品泄漏入河仅考虑离河岸堤10 m范围内的路段及跨河桥梁,泄漏量按最不利条件泄漏,即全部泄漏计算。三是危化品泄漏时间。当发生液体类危化品泄漏事件,其泄漏时间长短将影响危化品进入河流的初始浓度大小。首先利用伯努利方程计算出危化品(液体)泄漏速率,随后根据危化品运输量与泄漏速率的比值得出泄漏时间。四是环境风险路段的环境风险分析与分级。针对所有危化品对识别的所有环境风险路段(即评估路段)逐一进行环境风险分析与评估。结合受影响的环境敏感受体的级别确定该路段环境风险等级。当一级环境敏感受体受到影响时为重大环境风险路段(路线);当二级环境敏感受体受到影响时为较大环境风险路段(路线);当三级环境敏感受体受到影响为一般环境风险路段(路线)。

其中,液体类危化品泄漏速率根据式(1)计算。固体类危险化学品释放时间与污染物在水中的饱和溶解度、污染物总量以及河流流量等因素有关,具体计算见式(2)。

QL=Cd×A×ρ×√2(P−P0)+2ρghρ (1) 式中:QL为危化品泄漏速度,kg·s−1;Cd为危化品泄漏系数,此值常用0.6~0.64;A为裂开面积,m2;P为容器内介质压力,Pa;P0为环境压力,Pa;g为重力加速度;h为裂口之上液位高度,m;ρ为危化品密度,kg·m−3。

T释放时间=S污染物总量/(K饱和溶解度×Q流量) (2) 式中:T为污染物释放时间,s;S为固体类危险化学品所含污染物总量,g;K为污染物在水中的饱和溶解度,g·m−3;Q为河流流量,m3·s−1。

4.3 典型情景分析

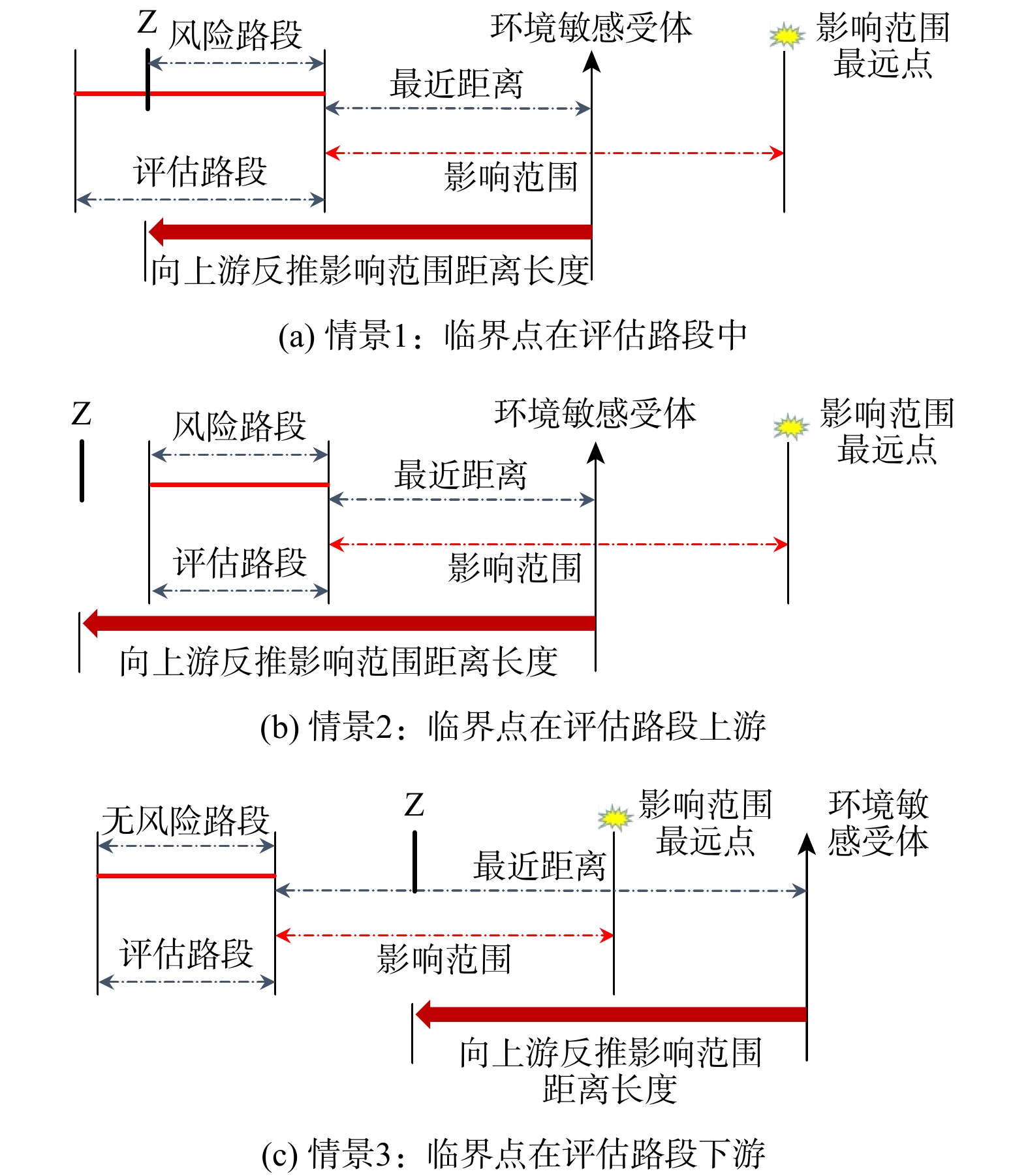

环境风险路段长度计算以环境敏感受体为基准点,通过水质模型对污染物影响距离予以计算。在此影响距离内寻找环境敏感受体,如无环境敏感受体,则该路段为无风险路段。如有环境敏感受体,则以此环境敏感受体为基础并向上游反推(若有多个环境敏感受体,则从环境敏感受体等级从高到低依次进行),即得到临界点。若污染物在临界点处泄漏,则下游环境敏感受体处污染物的浓度刚好达到GB3838-2002相关指标限值要求,该临界点设为Z点。Z点以上为无风险路段,Z点以下为有风险路段,即环境敏感受体和Z点内的危化品运输路线为有风险的路段。环境敏感受体与临界点Z点间的距离即为环境风险路段长度。具体分为以下3个情景,如图2所示。

1)情景一。对于某一环境敏感受体以及某一评估路段,当临界点Z落在评估路段中,该评估路段Z点以上环境风险等级为无风险,即污染物在Z点以上泄漏后的环境风险小。Z点以下为有风险路段。

2)情景二。对于某一环境敏感受体以及某一评估路段,当临界点Z落在评估路段上游某处,则该评估路段环境风险等级为有风险。

3)情景三。对于某一环境敏感受体以及某一评估路段,污染物泄漏扩散影响范围内无环境敏感受体,即当临界点Z落在评估路段下游某处,则该评估路段环境风险等级为无风险。

4.4 风险评估结果的地图表征

流域水环境风险评估结果以一张图予以表征,即在流域水系图上,结合流域水环境敏感受体(红色△表示一级水环境敏感受体、黄色△表示二级水环境敏感受体、蓝色△表示三级水环境敏感受体),将评估出的固定源和移动源按照水环境风险等级不同以红、黄、蓝全部标识出来,其中,红色表示重大环境风险源(重大环境风险路段)、黄色表示较大环境风险源(较大环境风险路段)、蓝色表示一般环境风险源(一般环境风险路段)。同时,用绿色表示无环境风险路段。

5. 结语

关注环境风险源强度与环境敏感受体敏感性之间的交互关系,可直观有效地评估环境风险源对流域内环境敏感受体的影响程度,有效保护环境敏感受体,适应环境应急管理需求。提出流域环境风险评估方法统一了固定源和移动源的流域性突发环境风险评估,可用以对流域内存在的固定源和移动源进行全面识别与分级,是我国现有环境风险评估体系的补充,并可为提升我国流域水环境风险管理水平提供参考。

-

表 1 曝气量与渗透系数的相关分析

Table 1. Correlation analysis of aeration andpermeability coefficient

深度/cm 相关系数 P −130~−100 0.536 0 −100~−70 −0.887 0 −70~−40 0.071 0.413 −40~−10 0.951 0 表 2 曝气量与体积含水率的相关分析

Table 2. Correlation analysis of aeration andvolume water content

深度/cm 相关系数 P −100 −0.745 0 −70 0.629 0 −40 −0.747 0 −10 0.082 0.347 表 3 曝气量与气体浓度的相关分析

Table 3. Correlation analysis of aerationand gas concentrations

深度/cm CO2浓度 CH4浓度 N2O浓度 相关系数 P 相关系数 P 相关系数 P −130 0.572 0 −0.235 0.174 0.489 0.003 −100 0.578 0 0.12 0.492 0.511 0.002 −70 0.624 0 0.261 0.131 0.555 0.001 −40 0.628 0 0.185 0.287 0.572 0 −10 0.576 0 0.171 0.327 0.473 0.004 表 4 曝气量与污染物去除率的相关分析

Table 4. Correlation analysis of aeration andpollutants removal

污染物 相关系数 P NH+4 -N0.854 0 NO−3 -N−0.384 0.094 NO−2 -N0.095 0.689 COD 0.88 0 TP 0.414 0.07 -

[1] JIANG Y, SUN Y, PAN J, et al. Use of dewatered sludge as microbial inoculum of a subsurface wastewater infiltration system: Effect on start-up and pollutant removal[J]. Water SA, 2017, 43(4): 595-601. doi: 10.4314/wsa.v43i4.07 [2] QIN W, DOU J, DING A, et al. A study of subsurface wastewater infiltration systems for distributed rural sewage treatment[J]. Environmental Technology, 2014, 35(16): 2115-2121. doi: 10.1080/09593330.2014.894579 [3] LI Y H, LI H B, PAN J, et al. Performance evaluation of subsurface wastewater infiltration system in treating domestic sewage[J]. Water Science and Technology, 2012, 65(4): 713-720. doi: 10.2166/wst.2012.905 [4] SIRIWARDENE N, DELETIC A, FLETCHER T. Clogging of stormwater gravel infiltration systems and filters: Insights from a laboratory study[J]. Water Research, 2007, 41(7): 1433-1440. doi: 10.1016/j.watres.2006.12.040 [5] 张建, 邵长飞, 黄霞, 等. 污水土地处理工艺中的土壤堵塞问题[J]. 中国给水排水, 2003, 19(3): 17-20. doi: 10.3321/j.issn:1000-4602.2003.03.006 [6] 赖兰萍. 土地渗滤系统处理村镇生活污水的实验研究[D]. 南昌: 江西理工大学, 2009. [7] LARROQUE F, FRANCESCHI M. Impact of chemical clogging on de-watering well productivity: Numerical assessment[J]. Environmental Earth Sciences, 2011, 64(1): 119-131. doi: 10.1007/s12665-010-0823-9 [8] 许增光, 杨雪敏, 柴军瑞. 考虑化学淤堵作用的尾矿砂渗透系数变化规律研究[J]. 水文地质工程地质, 2016, 43(4): 26-29. [9] AAL G Z A, ATEKWANA E A, ATEKWANA E A. Effect of bioclogging in porous media on complex conductivity signatures[J]. Journal of Geophysical Research Biogeosciences, 2015, 115(3): 65-65. [10] HEILWEIL V M, SOLOMON D K, PERKINS K S, et al. Gas-partitioning tracer test to quantify trapped gas during recharge[J]. Groundwater, 2004, 42(4): 589-600. doi: 10.1111/j.1745-6584.2004.tb02627.x [11] 路莹. 北京平谷地区雨洪水地下回灌堵塞机理分析与模拟研究[D]. 长春: 吉林大学, 2009. [12] HUA G, ZENG Y, ZHAO Z, et al. Applying a resting operation to alleviate bioclogging in vertical flow constructed wetlands: An experimental lab evaluation[J]. Journal of Environmental Management, 2014, 136(8): 47-53. [13] 杜磊. 含水层回灌过程中的气相堵塞实验研究[D]. 济南: 济南大学, 2016. [14] 国家环境保护总局. 水和废水监测分析方法[M]. 4版. 北京: 中国环境科学出版社, 2002. [15] REDDI L N, XIAO M, HAJRA M G, et al. Physical clogging of soil filters under constant flow rate versus constant head[J]. Canadian Geotechnical Journal, 2005, 42(3): 804-811. doi: 10.1139/t05-018 [16] 孙铁珩, 李宪法. 城市污水自然生态处理与资源化利用技术[M]. 北京: 化学工业出版社, 2006. [17] PAN J, YU L. Characteristics of subsurface wastewater infiltration systems fed with dissolved or particulate organic matter[J]. International Journal of Environmental Science and Technology, 2015, 12(2): 479-488. doi: 10.1007/s13762-013-0408-8 [18] BECKWITH C W, BAIRD A J. Effect of biogenic gas bubbles on water flow through poorly decomposed blanket peat[J]. Water Resources Research, 2001, 37(3): 551-558. doi: 10.1029/2000WR900303 [19] SPOTT O, FLORIAN STANGE C. Formation of hybrid N2O in a suspended soil due to co-denitrification of NH2OH[J]. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2011, 174(4): 554-567. doi: 10.1002/jpln.201000200 [20] 李英华, 李海波, 王鑫, 等. 生物填料地下渗滤系统对生活污水的脱氮[J]. 环境工程学报, 2013, 7(9): 3369-3374. [21] ONG S A, UCHIYAMA K, INADAMA D, et al. Performance evaluation of laboratory scale up-flow constructed wetlands with different designs and emergent plants[J]. Bioresource Technology, 2010, 101(19): 7239-7244. doi: 10.1016/j.biortech.2010.04.032 [22] BROOKS A S, ROZENWALD M N, GEOHRING L D, et al. Phosphorus removal by wollastonite: A constructed wetland substrate[J]. Ecological Engineering, 2000, 15(1): 121-132. -

下载:

下载: