-

土壤重金属污染是全球日趋严重的环境问题,污染所引起的土壤理化性质、功能和生态结构变化,严重危及着环境质量、人类健康和国家粮食安全[1-2]。厘清介质中污染迁移过程及机制是实现污染精准控制、修复技术优化及修复全过程效评所需解决前提,也是推进污染修复技术朝可持续化发展,实现“双碳”目标的关键[3]。

分离技术可通过促进重金属离子的定向迁移,实现污染物的迁出及净化,是目前重金属污染土壤研究的主要趋势[4-6]。电场和温度场是主要作用方式,栾常慧[7]利用人工电场探究高岭土和农田土壤中重金属的迁移,发现Cu的平均去除率可达50.98%;李亚林等[8]对复合污染土壤施加直流电压,发现当施加电压在10 V时,As的迁移率为85%,修后土中As的含量低于第一类建设用地的筛选值;杨宁芳和牛富俊[9]研究了重金属元素在冻土和融土中迁移情况,发现温度越高越有利于重金属迁移,其迁移性与污染物类型有关;郭文凯[10]开展温度作用下非饱和高岭土中水分及重金属迁移实验,发现温度驱动下土柱中液态水分迁移能够有效促进重金属运移扩散,且与重金属的对流作用密切相关。

透明土是由与土体性质相似的透明固体及孔隙流体 (与透明固体折射率相匹配) 所组成的复合物,利用透明土可以模拟天然土体并进行土体内部的可视化观测[11-12]。目前,透明固体材料有无定型硅粉、无定型硅胶和熔融石英砂,主要化学成分为二氧化硅,可模拟天然黏土和砂土2大类[13-14]。孔纲强等[15]利用熔融石英砂和有机混合油配制透明土,测定分析其基本力学性质与福建标准砂相近,并具有较好的光学透明性;ISKANDER等[16]利用无定型硅粉与溴化钙溶液合成透明土,其岩土工程性质与天然黏土一致。透明土用于地基变形和承载力等力学性质研究的可行性已得到证实。SONG等[17]将透明土应用于锚板嵌入黏土的锚固力损失分析;NI和HIRD[18]、王秀华等[19]和陈亚东等[20]利用透明土进行成桩过程中桩与周围土体相互作用研究。同时,透明土可用于研究多孔介质中孔隙液的流动过程。梁越等[21]利用人工配置的透明多孔介质来测定其内部孔隙液体的流动特性;王凯剑[22]和贾宇鹏等[23]对透明多孔介质进行了内部单向流动可视化研究;SEN等[24]研究了微观尺度下多孔介质内的过渡流和湍流的分布规律;马戎荣等[25]借助透明土的可视性,在自由水中滴加红墨水,直观得出毛细水上升高度。大多数重金属污染物具有显色效应,利用透明土理念对重金属污染物在多孔介质中的迁移扩散过程进行可视化过程监测具有理论可行度。

以电场和温度场作用为驱动力,以Cu(Ⅱ)、Cr(Ⅵ)污染为研究对象,以重金属的质量分数及波动率为指标,论证透明土在研究污染物界面迁移实施的可靠度,并借助污染质量分数的多点位重组,构建电场与温度场作用下污染土体中重金属污染物的迁移机制,以期为土壤污染预测及修复提供参考。

-

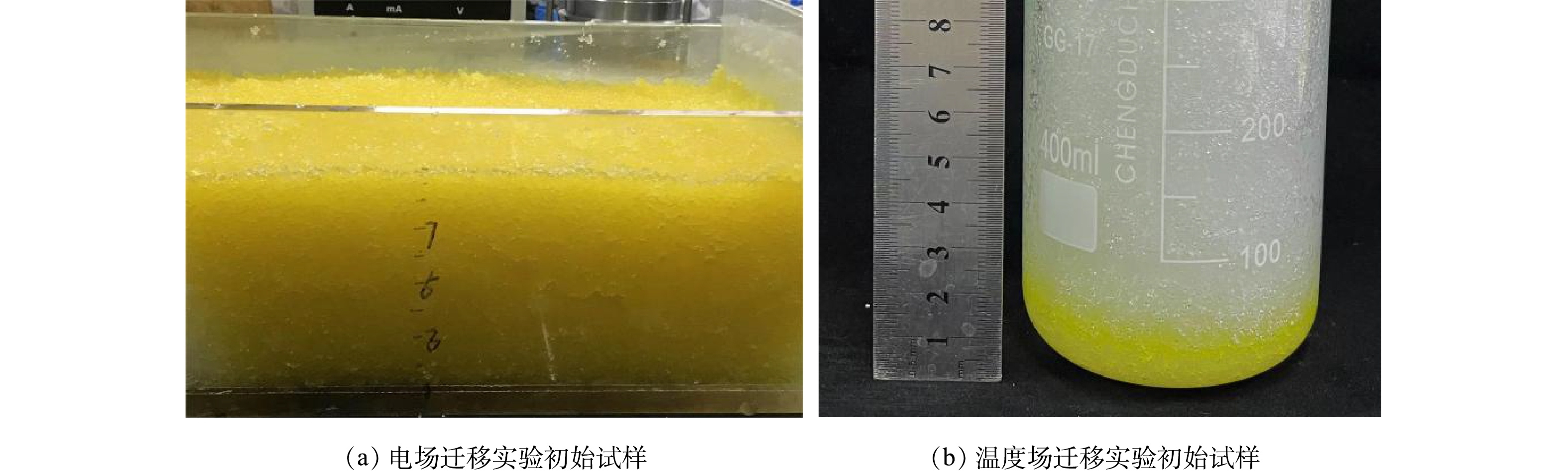

选用 0.50~1.00 mm熔融石英砂作为固体颗粒,质量分数为61%的溴化钙(CaBr2)溶液作为孔隙流体制备透明土;使用福建标准砂,并利用筛分法获得相同粒径砂土;采用二水氯化铜(CuCl2.2H2O)、二水重铬酸钠(Na2Cr2O7·2H2O) (分析纯) 制备重金属污染液,质量分数分别设定为200、500、700、1 000、1 500 mg·kg−1,配置的重金属Cr(Ⅵ)污染透明土试样如图1所示。

-

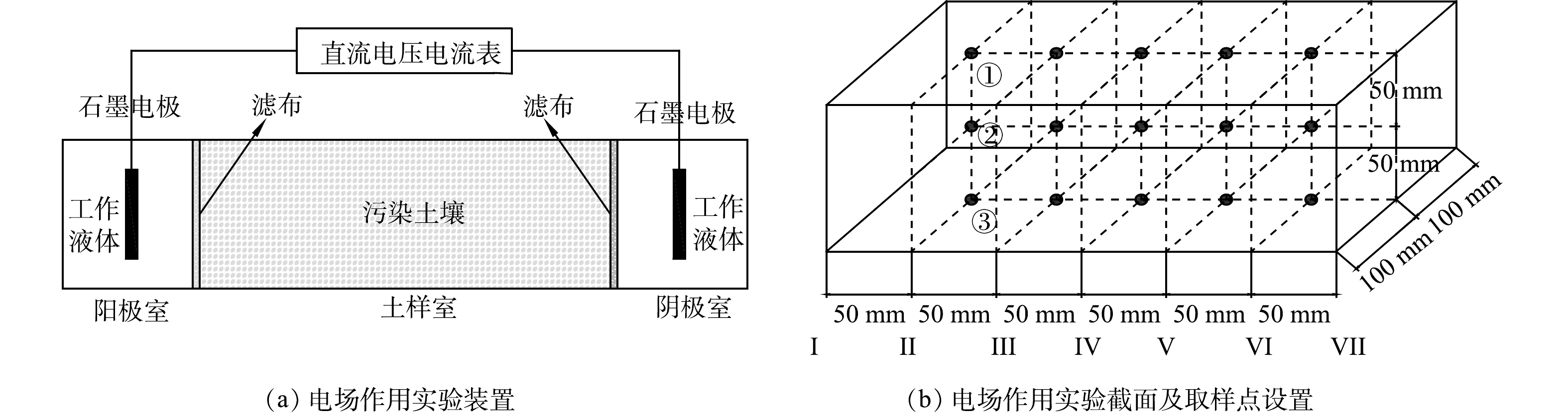

1) 电场作用实验装置及取样。电场作用下污染物迁移系统装置及取样点分布如图2所示,采用有机玻璃材料,主要由土样室和电极室2部分组成。土样室的内部尺寸为:长×宽×高=300 mm×200 mm×100 mm。2侧电极室的内部尺寸为:长×宽×高=100 mm×200 mm×100 mm。电极室与土壤室的连接隔板上设置有直径为10 mm 的小孔,并添加 250 目滤布,在使渗透均匀的同时起到防止土颗粒向外流出的作用。采用0.10 mol·L−1的KCl溶液作为阴阳极工作液,设置电压为45 V (由预实验确定) 。

土样室从阳极至阴极被平均划分成7个截面,编号为 I~VII,每个截面上取3个取样点,如图2(b)所示。取样时,从上至下依次取样,放至提前准备好的锡箔容器中,烘干研磨待测。

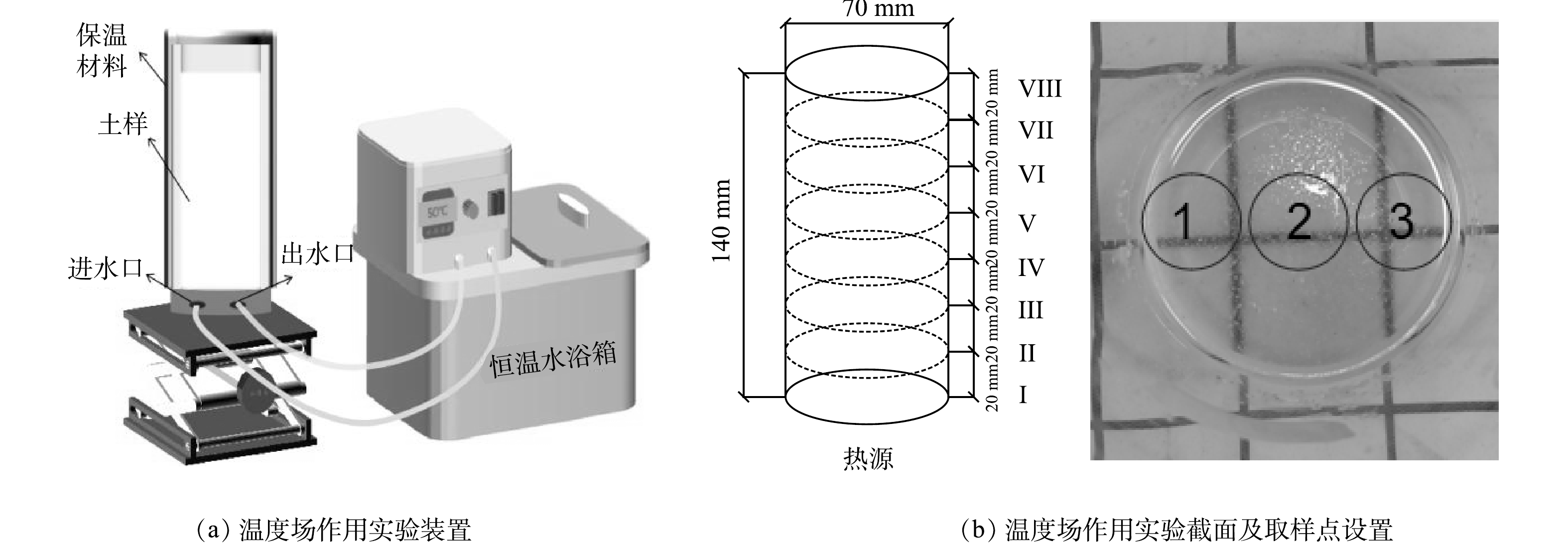

2) 温度场作用实验装置及取样。温度场作用下迁移系统装置及取样点分布如图3所示,主要由土样筒和温控加热循环系统2部分组成。土样筒采用有机玻璃材料,内部尺寸:直径70 mm、高度140 mm。控制土体干密度在1.50 g·cm−3。温控加热系统由恒温水浴箱和橡胶软管组成。土柱四周通过包裹保温材料,与外界环境隔热。结合相关参考文献和实际工程案例发现,地热能开发利用中,回流管温度可达35~45 ℃,甚至60 ℃[26];核废料地质处置中的土体非均匀受热温度可由19 ℃演变至54 ℃以上[27];垃圾填埋场渗滤液扩散温度在25~55 ℃[28-30],预实验设置土柱底部热源温度为40、50、60 ℃,因各温度场作用下的变化规律一致,故以50 ℃温度场作用下的数据为代表进行分析。试样土样下至上被平均划分成8个截面,编号为 I~Ⅷ,每个截面上取3个取样点,分别设为①②③,取样步骤同1.2。

-

利用Skyray手持式EDX 系列能量色散光谱仪 (Explorer 9000,江苏天瑞仪器股份有限公司) 对土体中Cu(Ⅱ)、Cr(Ⅵ)质量分数进行测定,2种元素的检出限分别为0.04、0.10 mg·kg−1 (以纯SiO2为测试基体) 。测定方法为:将所测土样放入自制锡纸容器,利用105 ℃烘箱烘干,晾至室温研磨;对仪器进行校准后,将用保鲜膜包裹的污染土样放至光线发射处,设定测量时间100 s,每个点位土样测量3次,获得数据平均值即重金属污染物质量分数。

-

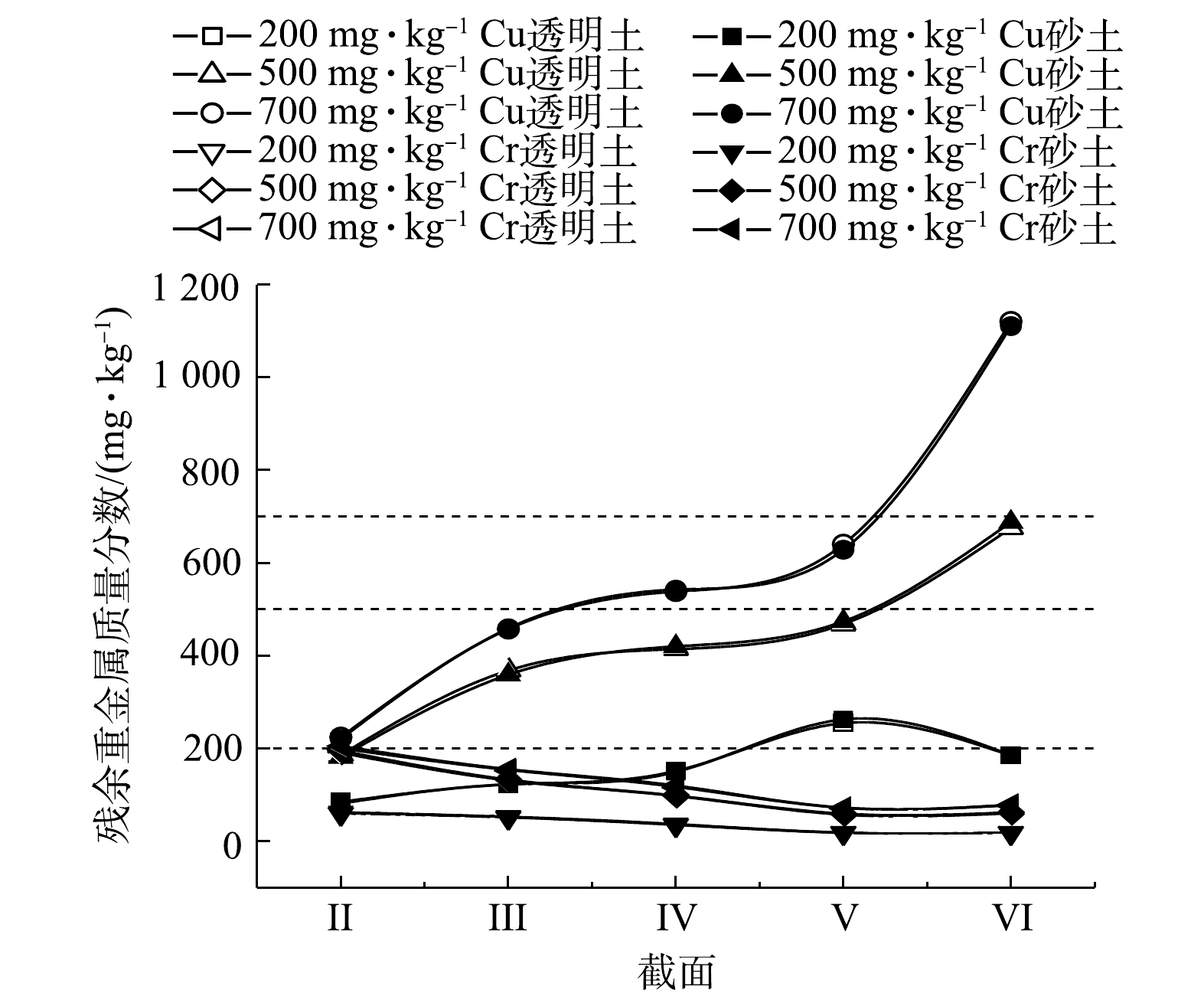

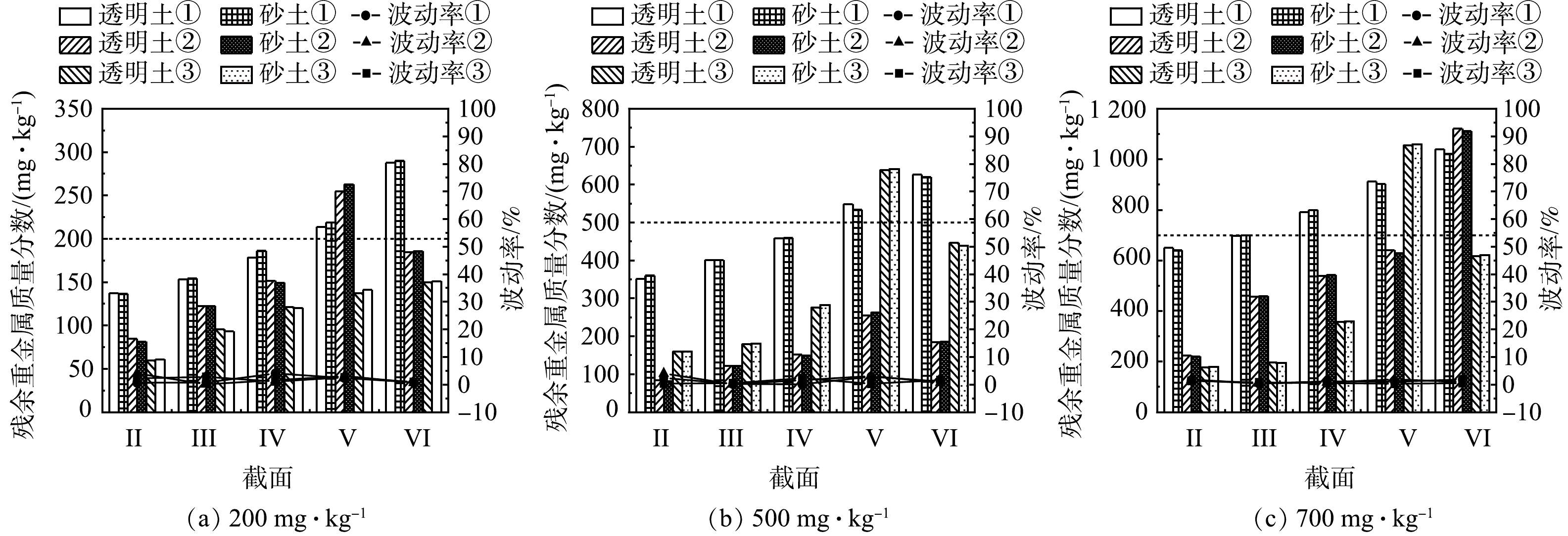

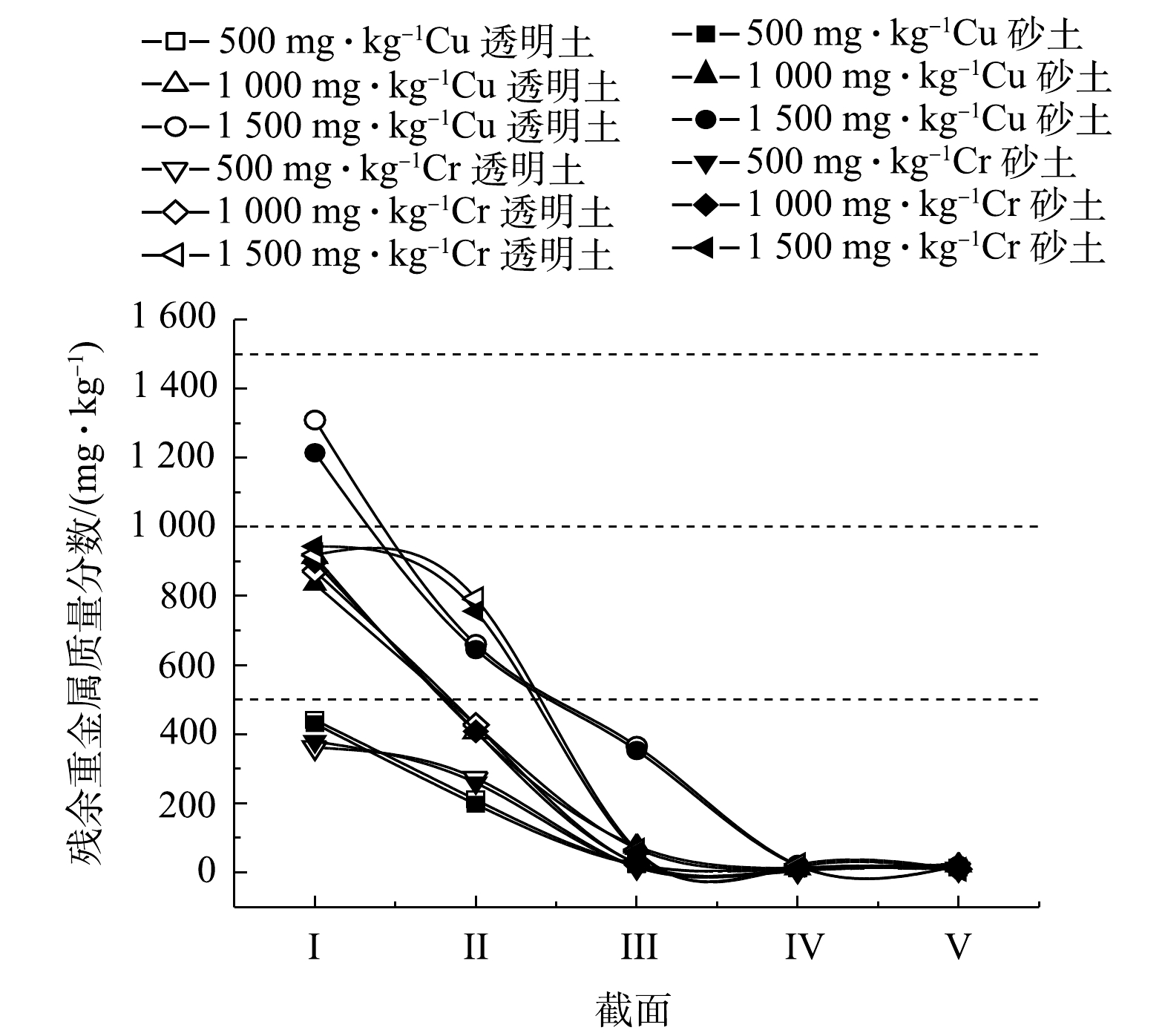

1) 重金属污染物横向迁移对比。对初始重金属质量分数不同的实验组各截面中心点 (②点位) 进行横向迁移对比,透明土和砂土中各截面的Cu(Ⅱ)、Cr (Ⅵ) 质量分数变化趋势高度吻合 (图4) 。Cu(Ⅱ)的残余质量分数在横向表现为II截面到VI 截面逐渐增加,阴极附近Cu(Ⅱ)的残余质量分数值远高于初始质量分数,呈现明显的聚集效应。这是因为,外加电场电解水过程产生的氢离子使铜解吸,转化为离子态向阴极迁移,进入阴极的碱性区域,促使反应形成Cu(OH)2絮状体。Cr (Ⅵ)在横向的分布规律与Cu(Ⅱ)相反,电场作用下,铬多以可溶性的Cr2O72−形态存在,向阳极迁移,各初始质量分数条件下Cr (Ⅵ)的残余质量分数值较为接近,且Ⅱ截面到Ⅵ截面的质量分数曲线变化较为平缓,Cr (Ⅵ)在这个实验区域均表现出良好的迁移性。

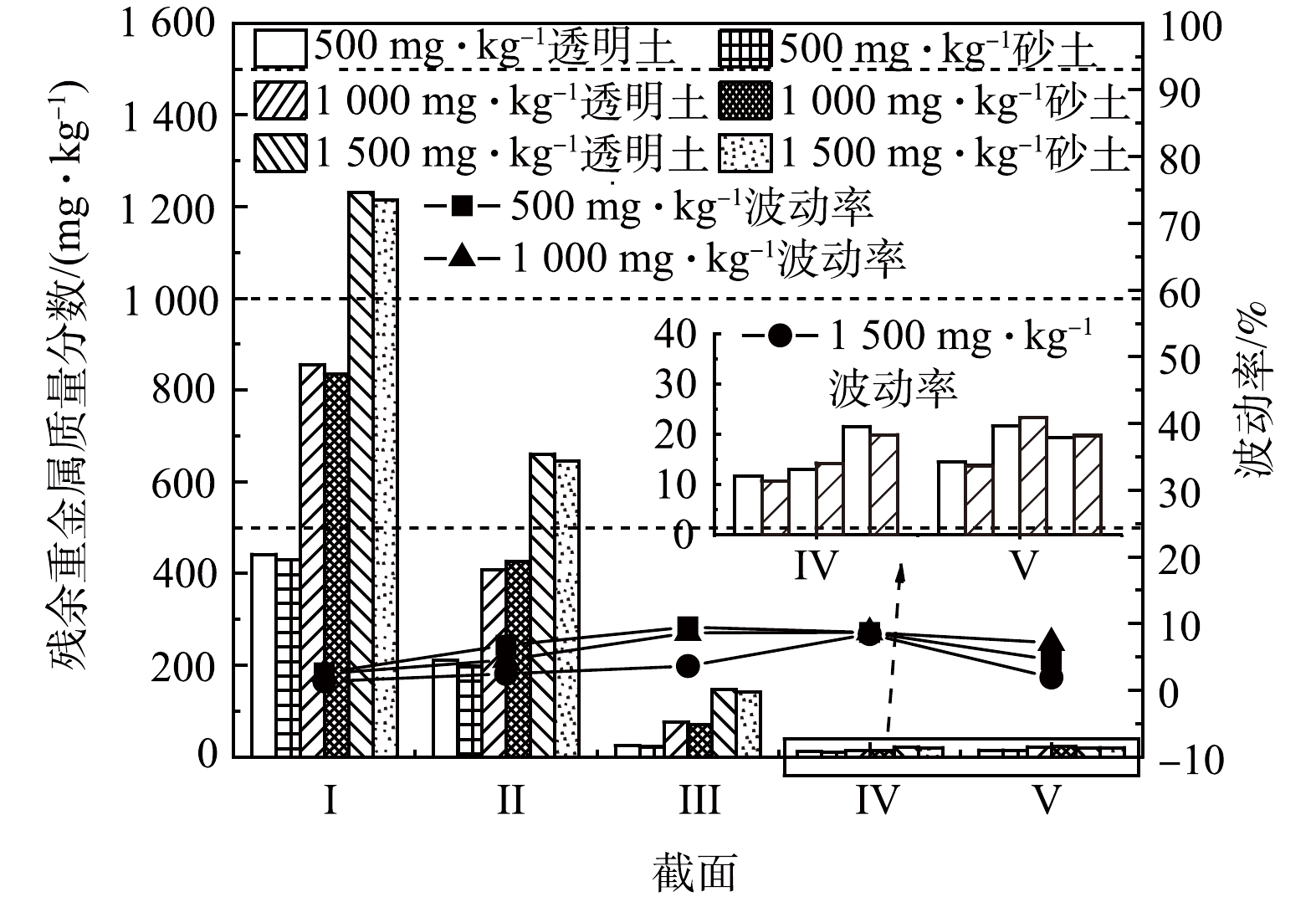

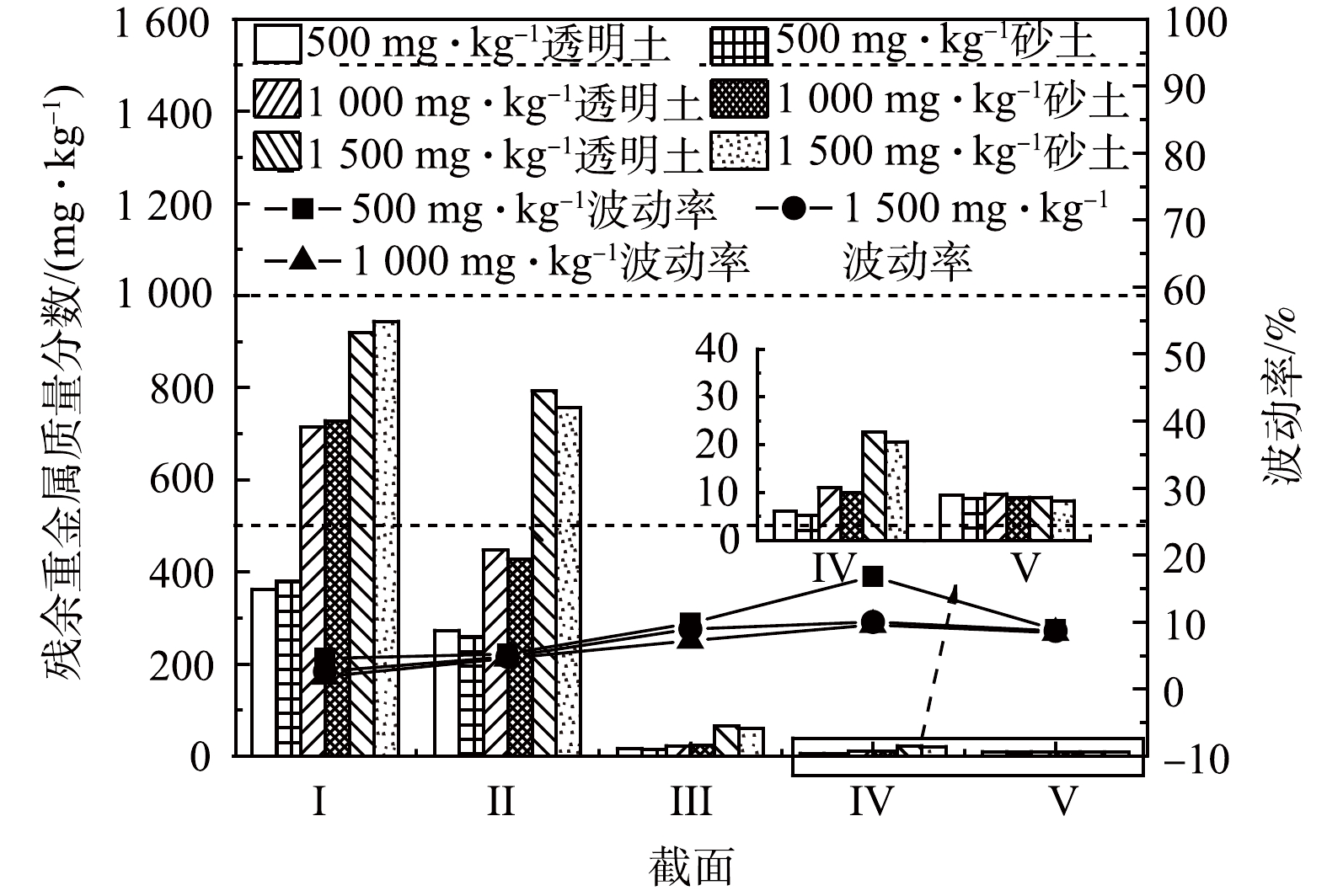

Cu(Ⅱ)污染土中,3种不同质量分数的实验组中最大波动率值分别为:3.99%、2.53%、1.86% (图5) 。对应于Cr(Ⅵ)污染土实验组中最大波动率值分别为:3.66%、3.11%、2.60% (图6) 。这说明,透明土对于多孔介质中污染物的横向迁移模拟效果良好,且质量分数越大,透明土的模拟可靠度越高。

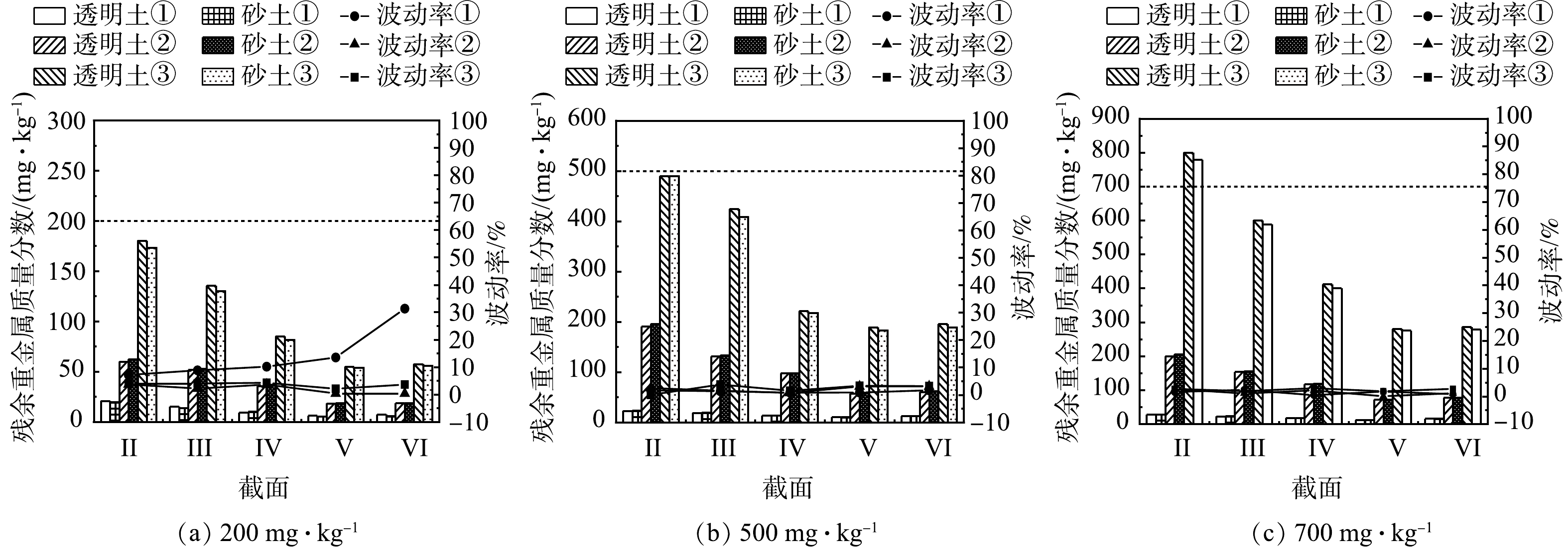

2) 重金属污染物纵向迁移对比。针对实验组各截面的①②③点位进行纵向对比,对于Cu(Ⅱ)污染土,透明土和砂土中各截面纵向点位残余质量分数分布呈现由①到③点位依次减小,表现为自下而上迁移 (图7) 。这是由于土体中的空气在电动作用下分散成微小气泡,包裹铜胶体絮凝物上浮至土体上层。但Cu(Ⅱ)污染物在纵向迁移过程中受到聚焦效应的影响,部分点位存在波动。Cr(Ⅵ)污染物的纵向分布规律与Cu(Ⅱ)污染物的迁移相反,表现为整体向下迁移 (图8) ,重力在Cr(Ⅵ)污染物纵向迁移过程中起主要作用。

对比图7(a)~图7(c)、图8(a)~图8(c)中2种类型土体的波动率变化,发现Cu(Ⅱ)、Cr(Ⅵ)污染土均表现为:随着初始质量分数增加,波动率曲线逐渐平稳且接近0。初始质量分数为200、500、700 mg·k−1的Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)污染土波动率最大值分别为4.00%、2.81%、1.86%和31.21%、3.78%、2.90%。各点位波动率变化范围基本在 5% 以内。这证实透明土在模拟电场作用下污染物的纵向迁移方面具有良好的可靠度,且随着初始污染质量分数的增加,纵向迁移模拟程度越高。

-

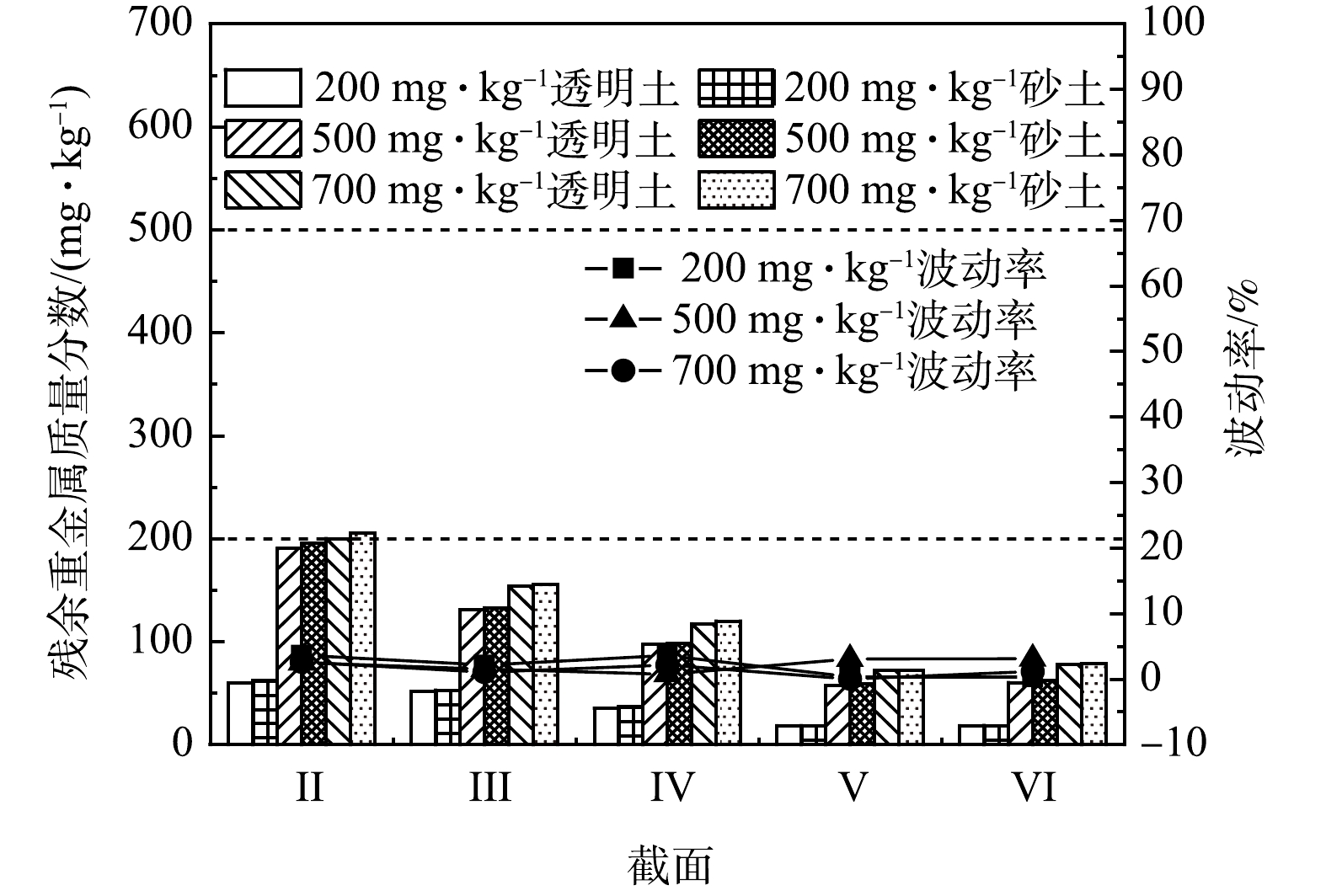

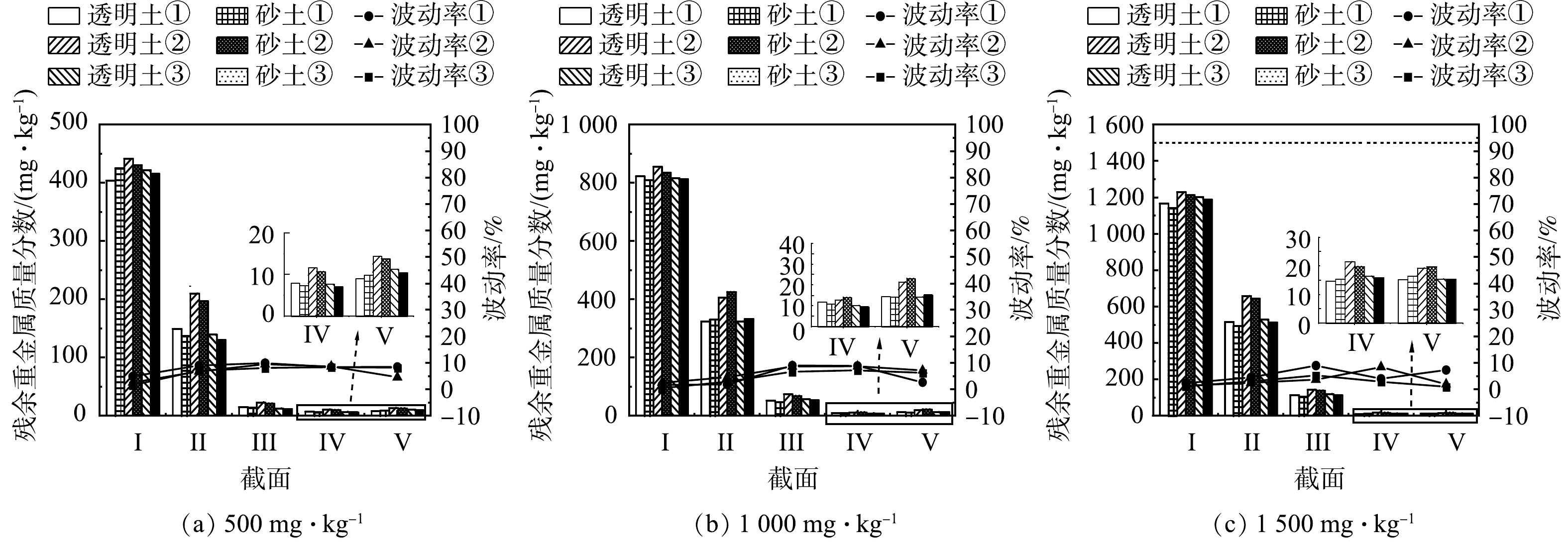

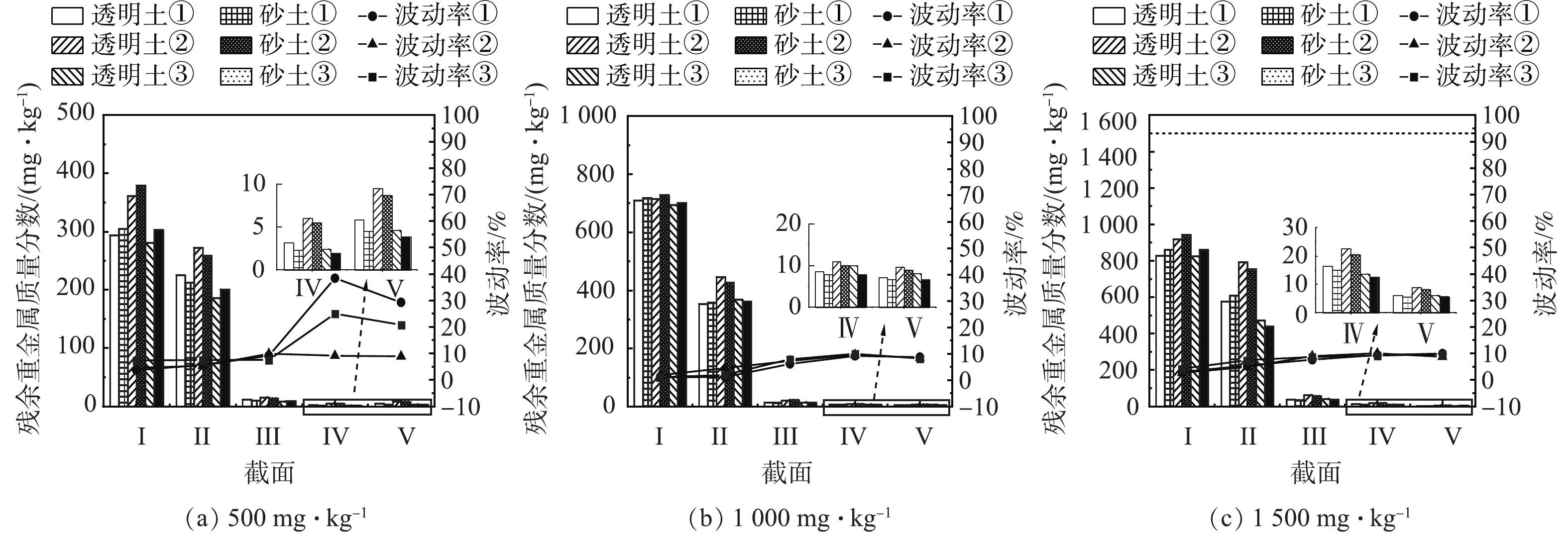

1) 重金属污染物横向迁移对比。以实验组各截面的①②③点位进行横向迁移对比,透明土和砂土中各截面Cu(Ⅱ)、Cr(Ⅵ)的残余质量分数分布规律一致,均表现为中心点位 (②点位) 略高于边缘点位 (①和③点位) (图9、图10) 。这是因为,土体为非均质性,在一维加热的同时土体其它方向也有一定的热量传递,形成边壁与中心的温度梯度,在水分迁移的携带作用下,重金属向低温处迁移,形成迁移聚集层。

对比I~Ⅴ截面的横向质量分数分布,Cu(Ⅱ)污染土的波动率较平缓,维持在10%以内,且随着初始质量分数增加,波动率曲线变化越平缓。1 500 mg·kg−1污染土截面Ⅰ处①②③点位波动率分别仅为2.22%、1.30% 、1.14%。Cr(Ⅵ)污染土的IV~Ⅴ截面波动率在低质量分数 (500 mg·kg−1) 时的波动率略大,这是因为,低质量分数条件下Cr(Ⅵ)迁移的随机性强。整体上,温度场作用下Cu(Ⅱ)、Cr(Ⅵ)污染土体横向波动率变化均在10%以内,即迁移模拟程度基本可维持在90%以上,透明土模拟温度场作用下重金属的横向迁移具有较好的可靠度。

2) 重金属污染物纵向迁移对比。以各实验组的各截面中心②点位进行纵向对比,透明土和砂土中各截面的Cu(Ⅱ)、Cr(Ⅵ)质量分数变化曲线基本吻合,残余重金属质量分数纵向分布规律一致 (图11) ,均表现为:Ⅰ~Ⅳ截面Cu(Ⅱ)、Cr(Ⅵ)的残余质量分数梯度式减小,Ⅳ截面之后,残余质量分数均趋近于0。这是因为,靠近热源处土体中结合水厚度高于低温处的,在对流作用和分子扩散的协调作用下,水分子间的吸力促使水分携带重金属向低温区域迁移。温度场作用下,重金属污染物的迁移范围具有局限性。

观察图12、图13中波动率的变化发现,不同质量分数的实验组波动率较为接近,基本维持在10%左右。Cu(Ⅱ)污染土波动率的最小值在1 500 mg·kg−1实验组的Ⅰ截面处,最大值在500 mg·kg−1实验组的Ⅲ截面,仅相差8.14%;Cr(Ⅵ)污染土中1 000 mg·kg−1的实验组Ⅰ~V截面的波动率分别为1.86%、4.57%、7.20%、9.56%、8.38%。Cu(Ⅱ)、Cr(Ⅵ)污染土体各截面的纵向迁移模拟程度也基本在90%以上,具体良好的可靠度。

结合电场和温度场作用下的可靠度分析,人工合成透明土可用于多孔介质中重金属污染物的迁移,其中透明固体及孔隙流体的选择是关键。透明土的透明度决定污染物的可视化观测,光线、温度、材料纯洁度均会影响实验效果,这点与文献[14,18,19]的研究结果一致。透明土固体颗粒与土颗粒在吸水性方面的差异及孔隙流体与水在粘度方面的差异,限制了透明土的应用范围[31],这既是目前研究多集中于模拟砂土的原因,也是透明土应用研究需要突破的瓶颈。

-

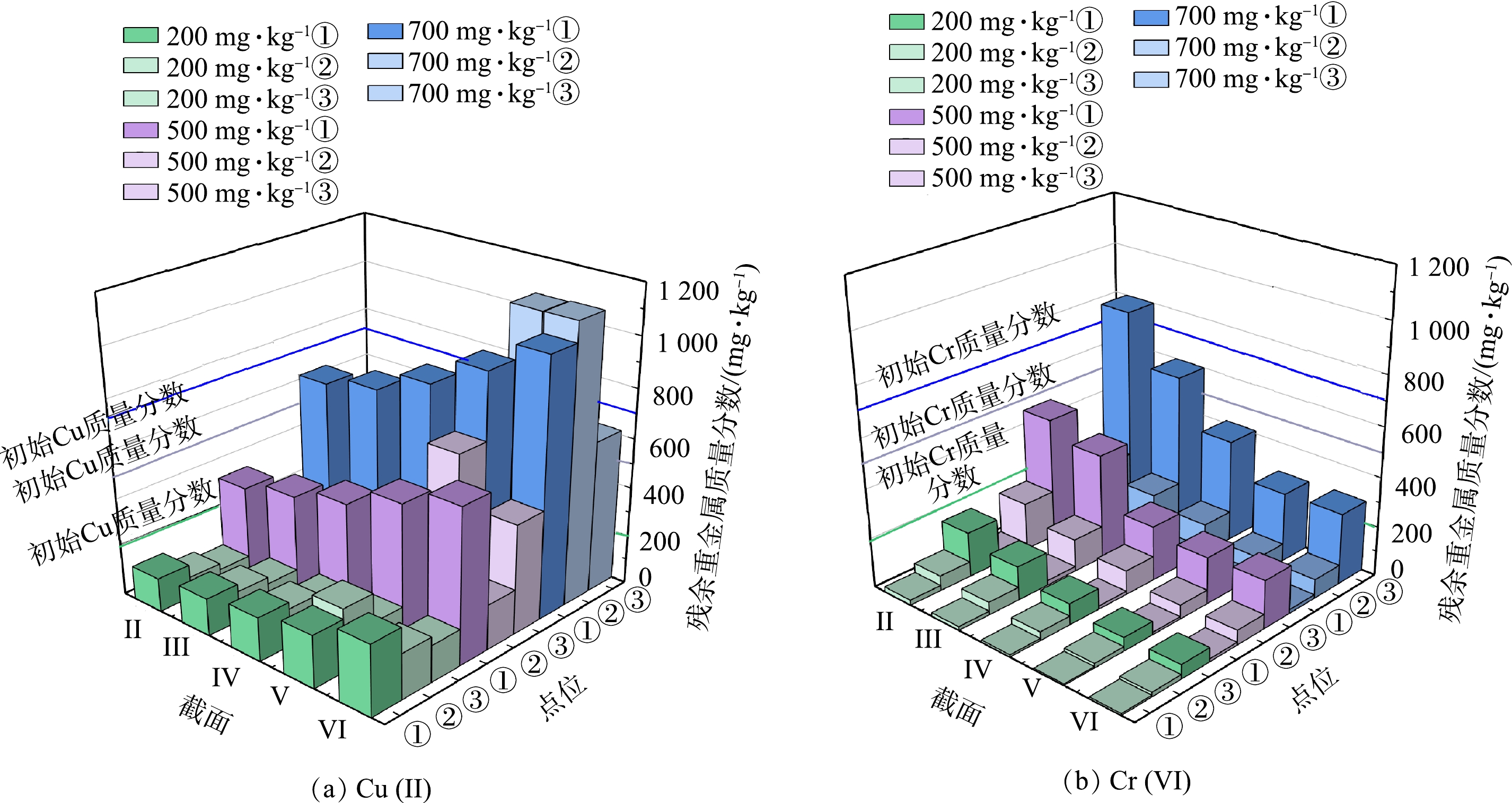

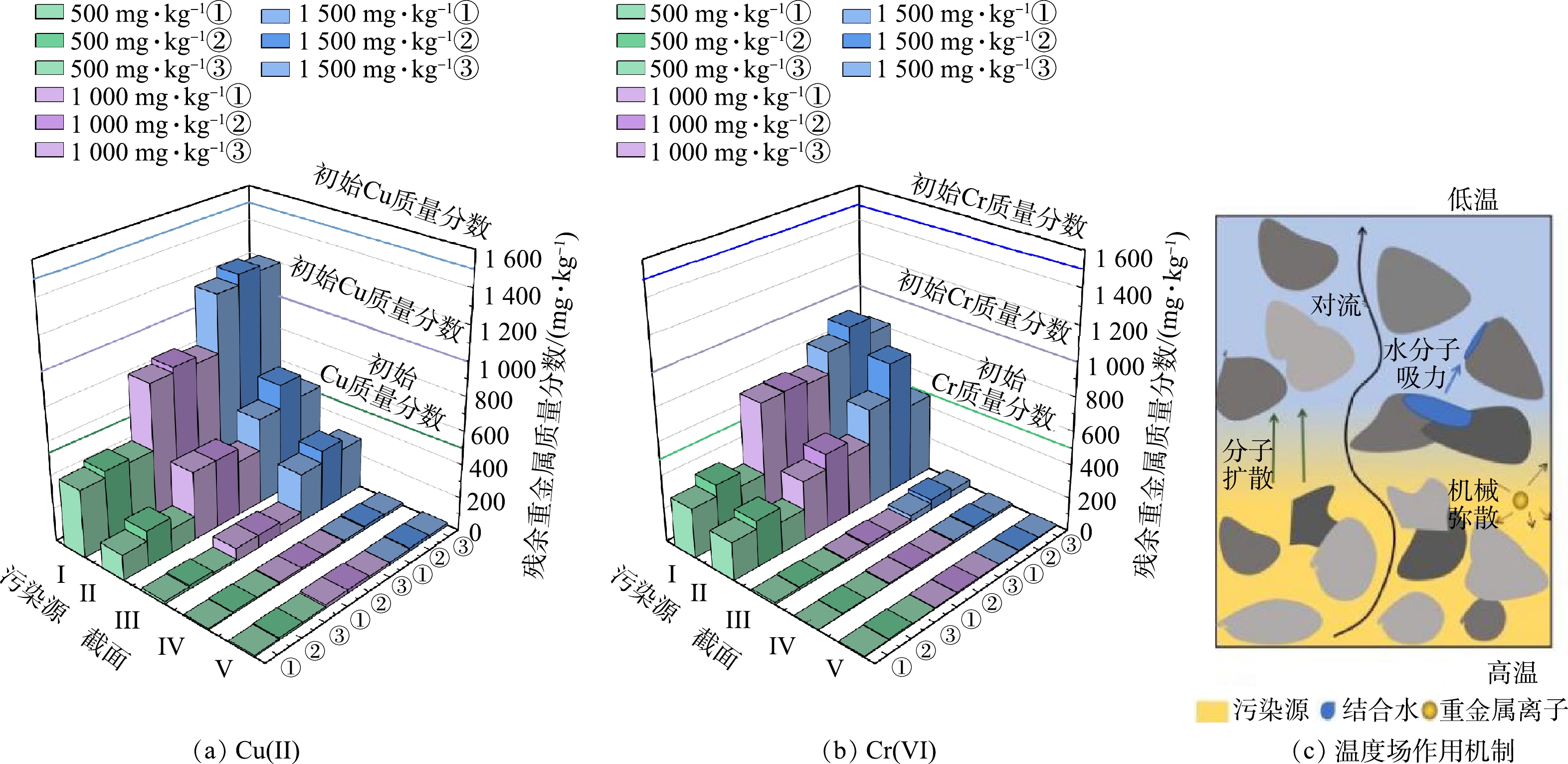

构建电场及温度场作用下重金属污染物多点位重组图。电场作用下重金属污染物的富集现象显著,污染物赋存形态所带电荷的类型决定了其迁移方向 (图14) 。图14(a)中,Cu(Ⅱ)向阴极迁移,聚集在Ⅵ截面处,Ⅱ截面残余质量分数明显降低,同截面处,Cu(Ⅱ)向①点位迁移聚集。200、500、700 mg·kg−1实验组Ⅵ截面①点位处质量分数分别较初始值增加了43.80%、25.26%、48.54%。Cr(Ⅵ)与Cu(Ⅱ)完全相反,如图14(b)所示,Cr(Ⅵ)向阳极迁移,聚集在Ⅱ截面处,同截面处向③点位迁移聚集。700 mg·kg−1实验组Ⅱ截面③点位质量分数较初始值增加了14.29%,其余2组的残余质量分数均低于初始质量分数。

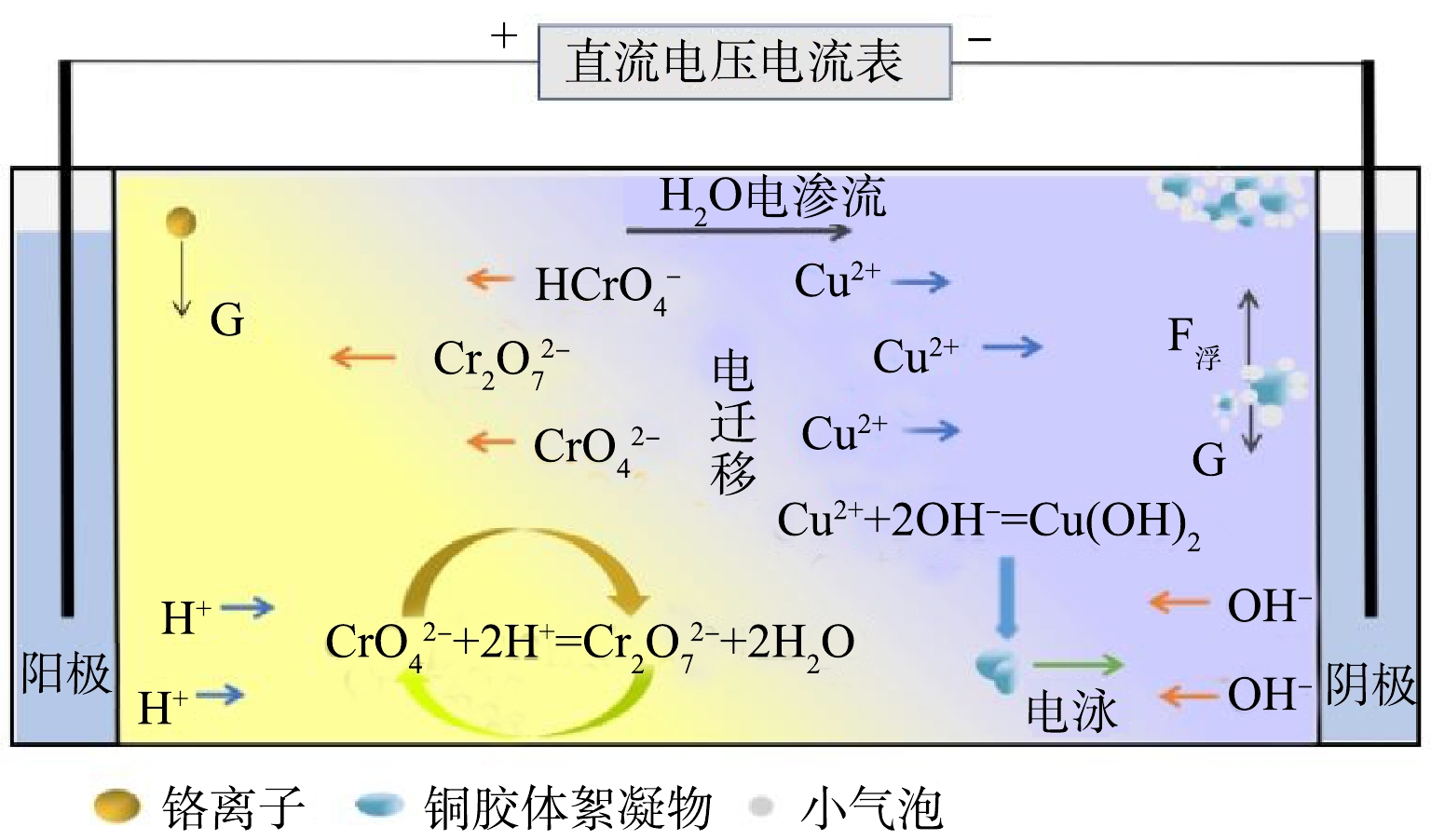

电场作用下的Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)的迁移机制不同 (图15) 。Cu(Ⅱ)以阳离子态形态存在,在电迁移的作用下向阴极移动,与阴极区水解产生的OH−形成Cu(OH)2絮状体,在电泳、电渗流等的协调作用下聚集在阴极。同时,土体中的空气受电场作用影响而分散成微小气泡,包裹铜胶体絮凝物克服自身重力,上浮至土体上层,堵塞土体孔隙,导致Cu(Ⅱ)迁移能力下降。Cr(Ⅵ)以可溶性的Cr2O72−、CrO42−、HCrO4−等酸根阴离子的形态存在,在电迁移作用下向阳极迁移。阴阳极水解产生的H+、OH−影响CrO42−与Cr2O72−的相互转化,使得Cr(Ⅵ)相较于Cu(Ⅱ)表现出较强迁移性。

温度场作用影响土颗粒对污染物的吸附作用、土体内水相的分布和状态,通过水分的定向迁移促使污染物向低温处迁移。如图16(a)和图16(b)所示,污染源 (Ⅰ截面) 处的Cu(Ⅱ)、Cr(Ⅵ)均向上迁移,同截面处,污染物呈现向中心②点位迁移的趋势。初始质量分数为500、1 000、1 500 mg·kg−1的Cu(Ⅱ)污染土,Ⅰ截面的残余质量分数较初始值分别减少了11.69%~19.14%、14.49%~18.37%、17.95%~22.14%,Ⅱ截面②点位残余质量分数较初始值分别增加了42.12%、40.70%、44.05%。对于Cr(Ⅵ)污染土,Ⅰ截面的残余质量分数较初始值分别减少了27.62%~43.76%、28.56%~30.62%、38.71%~44.93%,Ⅱ截面②点位残余质量分数较初始值分别增加了54.58%、44.64%、52.84%。

温度场作用下,Cu(Ⅱ)、Cr(Ⅵ)的迁移分布规律较为一致。当温度传递存在时,水的表面张力和粘滞性均会改变,温度越高,水分子的活性越大,水的粘滞系数越小,且高低温处结合水厚度存在差异,水分子间的吸力促使其迁移以达到平衡,最终表现为水分从高温向低温处运移 (图16(c)) ,Cu(Ⅱ)、Cr(Ⅵ)主要随着水分的运动而发生对流运移。另外,在水动力弥散作用下 (包括分子扩散和机械弥散) ,Cu(Ⅱ)、Cr(Ⅵ)具有从高质量分数向低质量分数迁移,趋于均匀的趋势,温度越高,分子运动越剧烈。Cr(Ⅵ)在温度场作用下,表现出了比Cu(Ⅱ)更强的迁移性,一方面是由于升高温度促进铜离子水解,生成Cu(OH)2絮状体,阻碍Cu(Ⅱ)的迁移;另一方面,同种土体对不同的重金属存在吸附性差异,Cu(Ⅱ)污染物以阳离子的形式存在,通过静电作用吸附于带负电荷的土体颗粒表面,发生阳离子交换,而Cr(Ⅵ)则是以络阴离子的形式存在,与土体颗粒不发生离子交换吸附,这与庞浩等[32]、张洋等[33]等关于多孔介质迁移吸附影响的结论一致。

通过施加电场和温度场,可以有效调控污染物的迁移扩散方向及质量分数的分布。这种类型的修复技术一方面可通过污染区范围的缩小,实现污染物的集中处理,减少工程处理量及处理成本;另一方面可以通过污染区域的扩大化,稀释污染浓度,降低污染质量分数,以满足土壤的生态自净化需求,实现低碳化处置。

-

1) 透明土可用于多孔介质中重金属污染物迁移的可视化研究。在相同的多孔介质参数条件下,电场作用实验组整体波动率<5%,温度场作用实验组整体波动率<10%,总体模拟程度均大于90%。电场及温度场作用下的迁移模拟不受初始污染质量分数的影响,表现出良好的可靠度。

2) 电场作用下,重金属的迁移取决于其赋存状态所带电荷。Cu(Ⅱ)以阳离子状态存在,向阴极迁移,但因铜胶体絮凝物的特殊性,易于堵塞孔隙致迁移受阻,在碱性区域产生聚集现象;Cr(Ⅵ)以酸根阴离子状态存在,在电迁移作用下向阳极迁移。阴阳极水解产生的H+、OH−影响CrO42−与Cr2O72−的相互转化,使得Cr(Ⅵ)相较于Cu(Ⅱ)表现出较强迁移性。

3) 温度场作用下污染物的迁移受重金属污染物离子分布形态、土颗粒吸附性及水相分布的约束,主迁移方向由温度梯度方向决定,高低温水膜厚度的差异、吸附性的差异所引起的对流和水动力弥散作用促使重金属离子均伴随着孔隙水的流动从高温处向低温处迁移。

下载:

下载: