-

黄河流域的生态保护和高质量发展已经上升为国家战略。《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》[1]中提出要统筹推进黄河流域城乡生活污染治理,做好厕所革命与农村生活污水治理的衔接,因地制宜选择治理模式,强化污水管控标准。山西省晋城市是黄河流域的重要城市,其境内有黄河的2条重要支流——丹河和沁河。丹河和沁河流域沿岸分布大量的村庄,这些村庄污水收集处理率低。丹沁两河多处考察断面水质不合格,部分断面氮、磷污染物严重超标,水质持续为劣五类。因此,需将丹沁两河流域内的村庄,特别是一些人口数量较多、污水直接入河的村庄的生活污水进行收集处理。这对提高丹沁两河水质,降低黄河流域水环境污染及改善当地农村人居环境都具有重要意义。

目前,农村生活污水处理技术正逐渐从传统生化处理技术向因地制宜的生态、自然型处理技术转变。生态滤池因其自然生态性强、剩余污泥量少、抗冲击负荷能力强、基建费用低、运行管理方便等优点,在国内外农村地区应用越来越多[2-6]。陈美登等[4]采用生态滤池技术处理贵州省环保科技园化粪池污水,出水水质能稳定达到贵州省地方一级标准。潘伟亮等[5]采用生态滤池技术处理重庆市铜梁区某农村污水,取得了较好的净化效果。生态滤池种植有根系发达的水生植物,随着植物根系的生长发育,逐渐在填料上层形成一层致密的水生植物根系过滤层,不仅可以增强系统的过滤性能,还可以为微生物提供更大的附着面积,提高微生物的多样性和活性[7-8],从而提高污水净化能力。同时,植物吸收作用可增强系统对污染物的去除能力,尤其是对氮、磷的去除能力[9-11]。处理效果和运行费用是生态滤池使用中普遍关注的2个问题,无动力生态滤池运行费用低,但存在供氧不足,氮污染物去除效果差的问题,因此,多见于处理微污染水体[12-13]和农村生活灰水[14-15],或与其他技术联合使用[16]。谢春生等[17]采用微动力的生态水培槽与无动力的生态滤池组合工艺处理农村生活污水,其对NH4+-N的去除率高达93%。而处理相对浓度较高的灰、黑水混合农村生活污水,单独采用无动力的生态滤池是很难实现达标排放的,在生态滤池内部添加曝气后可以极大提高对污染物的去除效果[18-19]。但曝气又会增加系统的能耗,从而增加运行成本,这一矛盾在发展较差的农村显得尤为突出[20]。庞文等[21]通过调研发现北京周边农村污水处理设施停运现象普遍存在,其中一大原因就是资金匮乏。因此,探寻生态滤池高效节能的曝气条件,对生态滤池的推广以及持久应用意义重大。本文考察了不同曝气条件对生态滤池去除污染物的影响,优化了保持较好污染物去除效果和较低能耗的曝气条件,以期为生态滤池在晋城市农村生活污水治理实际应用中提供参考。

-

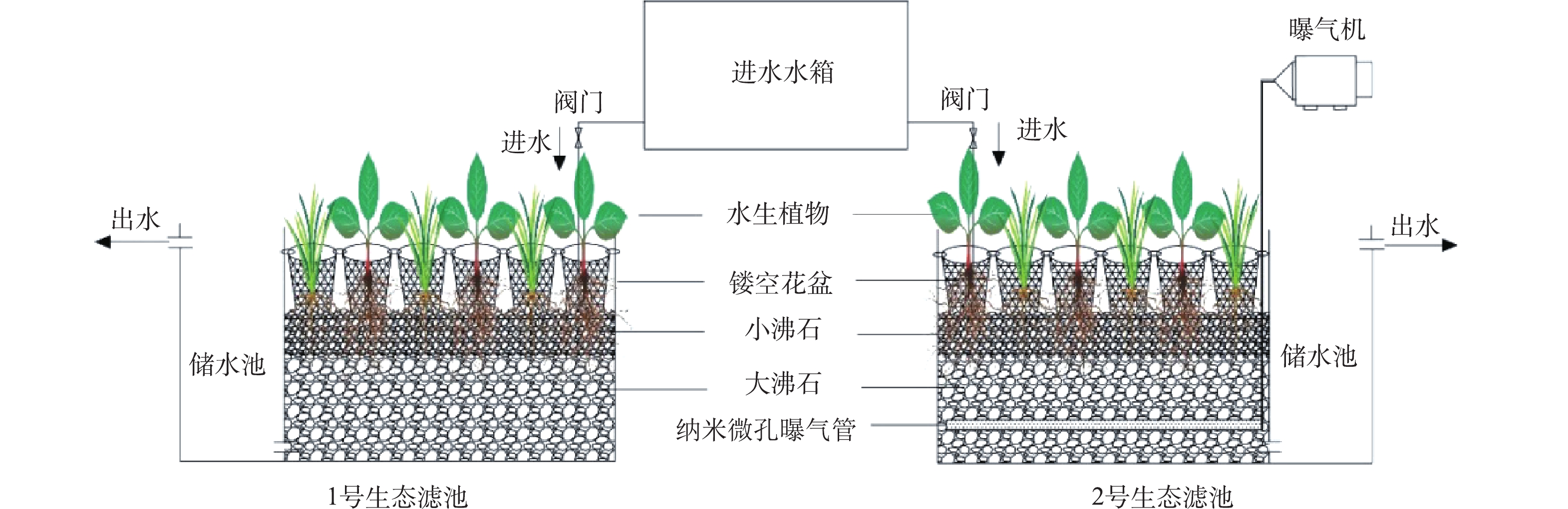

实验构建了2个同型号生态滤池(图1)。生态滤池框架为牛筋敞口塑料水箱(L×W×H=88 cm×66 cm×64 cm),生态滤池底部填充30 cm厚的粒径为20~30 mm的大沸石,大沸石上铺设10 cm厚的粒径为3~8 mm的小沸石。小沸石上面设置水生植物固定装置并放置水生植物,固定装置采用PP材质的镂空桶,桶壁上布满三角形小孔,植物根系可以穿过小孔向四周发散生长。实验采用的水生植物为千屈菜、风车草、芦竹,具体为每个滤池内放置100株千屈菜幼苗、2株风车草幼苗、2株芦竹幼苗。1号生态滤池没有安装曝气设备,2号生态滤池安装了曝气设备,在2号生态滤池底部往上10 cm高度位置铺设两根微孔曝气管,曝气管长90 cm,管壁上微孔布置密度为700~1 200个·m−1,微孔平均孔径0.03~0.06 mm。曝气管通过聚乙烯软管与电磁式增氧泵相连(功率18 W,排气量25 L·min−1),时控开关控制电磁增氧泵间歇运行。生态滤池运行时,污水经水泵抽提进入进水水箱,然后在重力作用下自流进入2个生态滤池,进水口处安装有流量控制阀。污水经生态滤池处理后从底部流入储水池,再经出水口排出。

-

实验选址在晋城市泽州县某村建设中的污水收集处理设施旁,生态滤池进水取自该处理设施的化粪池。实验期间该化粪池水质波动较大,其中TN为20.39~30.45 mg·L−1,NH4+-N为18.14~38.32 mg·L−1,TP为1.52~2.50 mg·L−1,DTP( dissolved total phosphorus)为1.38~2.34 mg·L−1,SRP (soluble reactive phosphorus)为1.25~2.17 mg·L−1,COD为72.48~111.78 mg·L−1,SS为13.86~21.76 mg·L−1,阴离子表面活性剂为2.41~2.91 mg·L−1,全盐量为467.73~1291.43 mg·L−1。实验期间,采用温度记录仪(精创,RC-4)全程监测滤池内水温,5、6、7、8月份滤池内水温分别为19.4~26.4、18.8~29.9、20.4~29.2、22.7~29.5 ℃。

-

2个生态滤池均于2022年5月20号开始连续运行80 d,全程采用连续进水方式,进水流量为8.28 L·h−1,水力停留时间为24 h。1号生态滤池研究无曝气状态下的运行情况及处理效果,根据装置的运行时长,分为前期Ⅰ1阶段(0~40 d)和后期Ⅰ2阶段(40~80 d)。2号生态滤池研究不同曝气条件下的运行情况及处理效果。Ⅱ1阶段持续曝气使生态滤池快速启动,Ⅱ2~Ⅱ7为间歇曝气,运行时间、曝气周期、曝停比参数如表1。Ⅱ8阶段在前7个阶段的曝气基础上停止曝气,以模拟生态滤池运行时遭遇曝气设备损坏等突发状况,造成停止曝气的情况。在生态滤池运行的各个阶段内,持续监测溶解氧,并每隔3 d取1次进出水样,测定TN、NH4+-N、TP、DTP、SRP、COD等水质指标。

-

水质分析采用《水和废水监测分析方法(第四版)》中的方法。TN采用碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法测定;NH4+-N采用纳氏试剂光度法测定;TP、DTP、SRP采用钼锑抗分光光度法测定;COD采用重铬酸钾法测定;溶解氧采用便携式溶解氧仪现场测定。数据分析使用Excel 2016和Origin 2020完成。

-

1号和2号生态滤池运行80 d后,采集水体样品低温保存寄送到上海美吉生物医药科技有限公司,进行16S rRNA基因扩增子高通量测序。PCR扩增引物选取515F (GTGYCAGCMGCCGCGGTAA) 和806R (GGACTACNVGGGTWTCTAAT),基于Illumina Miseq测序系统(Illumina, USA)进行高通量测序,结果用以分析微生物群落结构[22]。

-

各阶段生态滤池内的溶解氧变化情况(1个曝气周期内)如图2所示。在无曝气的1号生态滤池内,前期Ⅰ1阶段溶解氧质量浓度为0.22~0.26 mg·L−1,后期Ⅰ2阶段溶解氧质量浓度为0.25~0.29 mg·L−1,两阶段装置内溶解氧浓度无明显差异,表明无曝气时依靠自然复氧的溶解氧浓度很低。2号生态滤池内,Ⅱ1阶段由于持续曝气,装置内的溶解氧质量浓度维持在4.42~4.58 mg·L−1,属于连续好氧环境。Ⅱ2~Ⅱ7阶段采取间歇曝气的方式,在曝气周期内,生态滤池内的溶解氧浓度先上升后下降,且均表现出在开/关曝气的前0.5 h内溶解氧上升/下降速度最快,之后上升/下降速度变缓的趋势,这可能和气液两相界面的氧分压差变化有关。在曝气0.5 h内即可以使生态滤池内的溶解氧质量浓度大于2 mg·L−1,此时溶解氧不再成为硝化过程的限制因素[23]。Ⅱ2、Ⅱ3、Ⅱ4阶段生态滤池内溶解氧的最小值分别为0.50、0.58、0.89 mg·L−1,最大值分别为2.70、3.24、3.83 mg·L−1。说明随着曝停比的增大,生态滤池内溶解氧的最小值和最大值均会增大。对比Ⅱ2和Ⅱ7阶段、Ⅱ3和Ⅱ6阶段、Ⅱ4和Ⅱ5阶段可以发现,相同曝气条件下,运行后期阶段的溶解氧能达到的最大值会增大。这可能是由于生态滤池运行后期植物生长更加茂盛,植物可去除更多的污染物,使得微生物耗氧减少,也可能是植物根系具有泌氧功能,在植物生长茂盛后,植物根系泌氧能力有所增强[24]。Ⅱ8阶段停止曝气后,生态滤池内溶解氧质量浓度依然可达0.58~0.62 mg·L−1,可能与实验采用的微孔曝气管产生的微气泡(0.03~0.06 mm)具有缓释性和高效复氧性有关[25]。

-

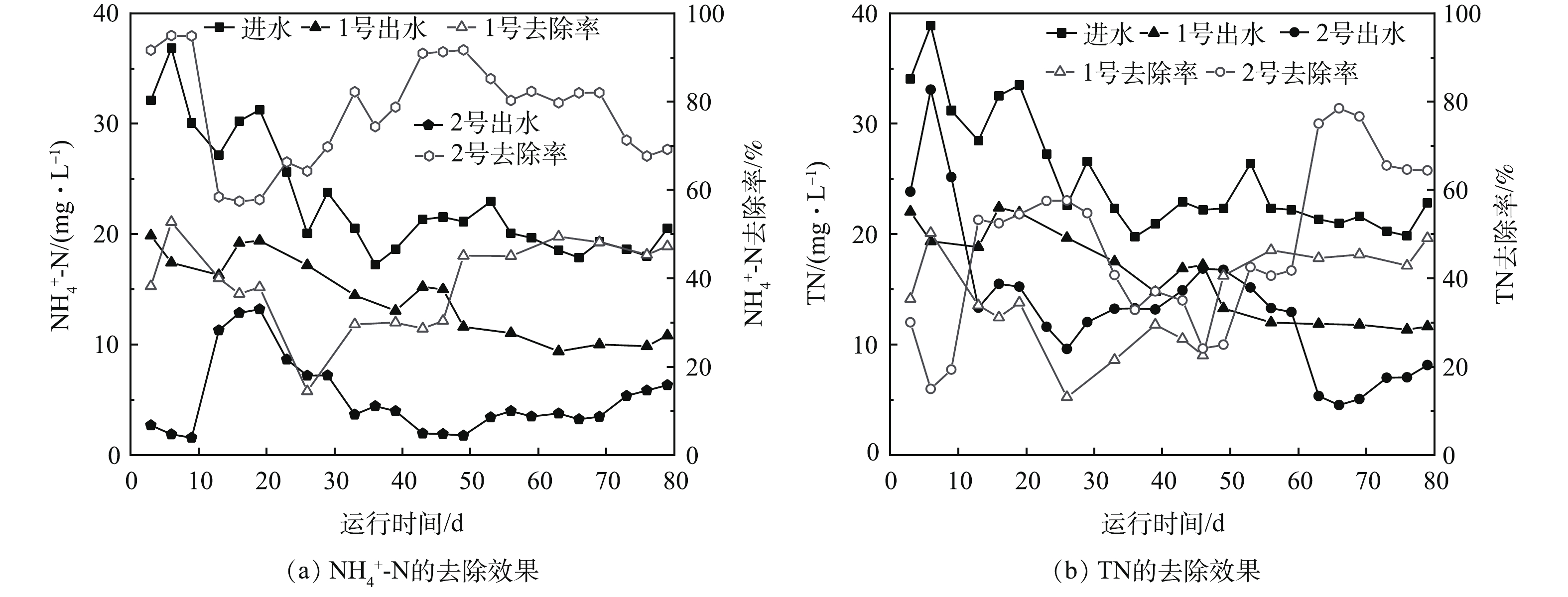

各阶段氮的去除效果如图3所示。无曝气的1号生态滤池中,Ⅰ1、Ⅰ2阶段对NH4+-N、TN的去除率均低于43%,处理效果较差。2号生态滤池中,Ⅱ1阶段持续曝气,Ⅱ4、Ⅱ5、Ⅱ6阶段采用较高的曝停比,NH4+-N去除率均较高,但TN去除率均较低。NH4+-N的去除主要依靠硝化菌的硝化作用,氧气供给量越充足,硝化反应进行越充分,NH4+-N去除率也就越高。TN去除是硝化反应和反硝化反应的综合体现,持续曝气和高的曝停比使生态滤池内部溶解氧含量过高,无法提供反硝化菌所需的缺氧环境,反硝化过程受阻导致TN去除率较低。

Ⅱ2阶段对NH4+-N和TN的去除率仅为57.88%和53.37%,出水中NH4+-N质量浓度高达12.45 mg·L−1,超过山西省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》 (DB 14/726-2019)的一级排放标准(≤5 mg·L−1)[26],说明此阶段氧气供给量不足,硝化过程进行不充分。在2号生态滤池运行60 d后,Ⅱ7阶段再次采用和Ⅱ2阶段相同的曝气条件,此阶段NH4+-N、TN的去除率提高为81.24%、76.69%,出水的NH4+-N、TN均能达到DB 14/726-2019的一级排放标准(NH4+-N≤5 mg·L−1、TN≤20 mg·L−1)。相同曝气条件下,Ⅱ6阶段比Ⅱ3阶段的NH4+-N去除率上升15.81%,TN去除率下降了15.01%。Ⅱ5阶段比Ⅱ4阶段的NH4+-N去除率上升12.85%,TN去除率下降了8.86%。1号滤池相较于2号滤池处理效果较差,但波动较小,Ⅰ2阶段和Ⅰ1阶段虽然相差40 d,但NH4+-N、TN去除率仅上升了3.29%和4.69%。实验中发现,1号滤池内的植物生长缓慢,后期生长停滞,2号滤池内的植物生长迅速,短期内就有明显的生物量增量。因此,植物作用可能是造成2号滤池相同曝气条件下,运行后期去除率高于运行前期的原因。

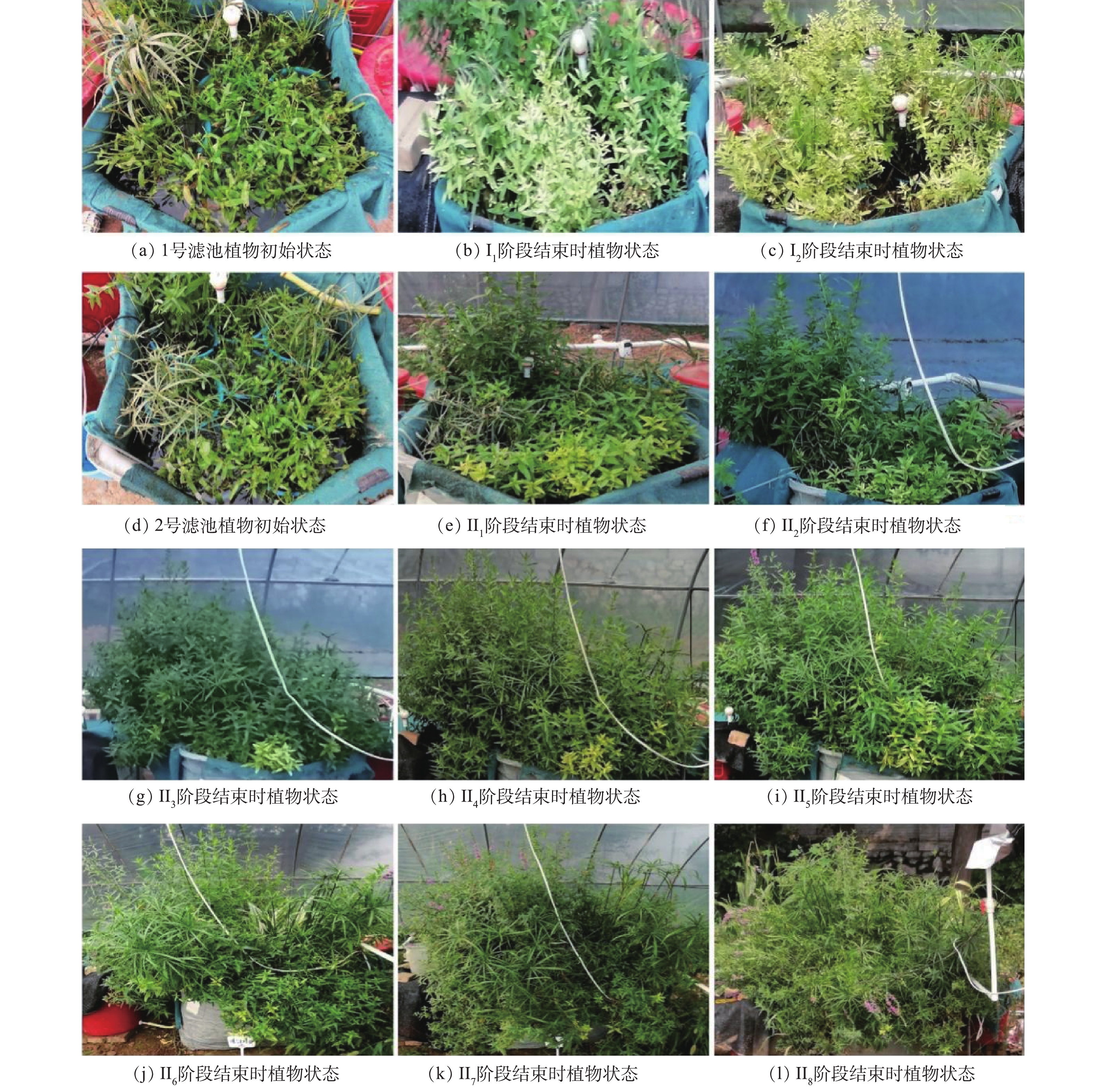

各阶段植物的生长状态如图4所示。1号生态滤池内的植物生长缓慢(图4(a)~(c)),Ⅰ2阶段相对于Ⅰ1阶段植株的株高和生物量均没有明显变化,植物出现严重萎蔫并伴有叶片发黄,可能与水中的NH4+-N含量过高有关。高浓度NH4+-N会对植物产生毒害作用[27-28],导致植物体内叶绿素含量减少,叶片发黄。有研究[29]表明,氨氮质量浓度为3 mg·L−1时,苦草叶绿素a和b的含量就呈现显著下降趋势,并且可以肉眼观察到轻微的缺绿症状。Ⅰ1、Ⅰ2阶段出水中氨氮的平均质量浓度分别为17.10 mg·L−1、11.61 mg·L−1,表明实验所选用的水生植物对NH4+-N的耐受能力在11.61 mg·L−1以下。

2号生态滤池内的植物生长迅速,相邻阶段植物的株高和生物量均有明显增量(图4(d~l))。Ⅱ2阶段期间,出水NH4+-N的平均质量浓度高达12.45 mg·L−1,超过了Ⅰ2阶段,但并未影响植物后续的生长,说明植物虽受到NH4+-N胁迫作用,但后续NH4+-N浓度降低后,植物可以恢复正常生长。2号生态滤池运行后期,随着植物的生长茂盛,生态滤池的净化能力会提高,对氧气的需求量减少。因此在生态滤池运行前期,应该采用3∶3的曝停比,以保证较高的NH4+-N和TN去除率,运行后期应采用2:3的曝停比,在获得较高的NH4+-N和TN去除率的同时,又能减少曝气能耗。

Ⅱ8阶段停止曝气后,因为前期有足够长的曝气时间,生态滤池内溶解氧存量较多,且水生植物已经较为茂盛,NH4+-N、TN的去除效果没有立刻下降,效果仍然好于无曝气运行的1号生态滤池。这表明间歇曝气的生态滤池运行成熟后,即使遭遇曝气设备损坏等突发状况在短期内停止曝气,其对NH4+-N、TN仍然具有一定的处理效果。

-

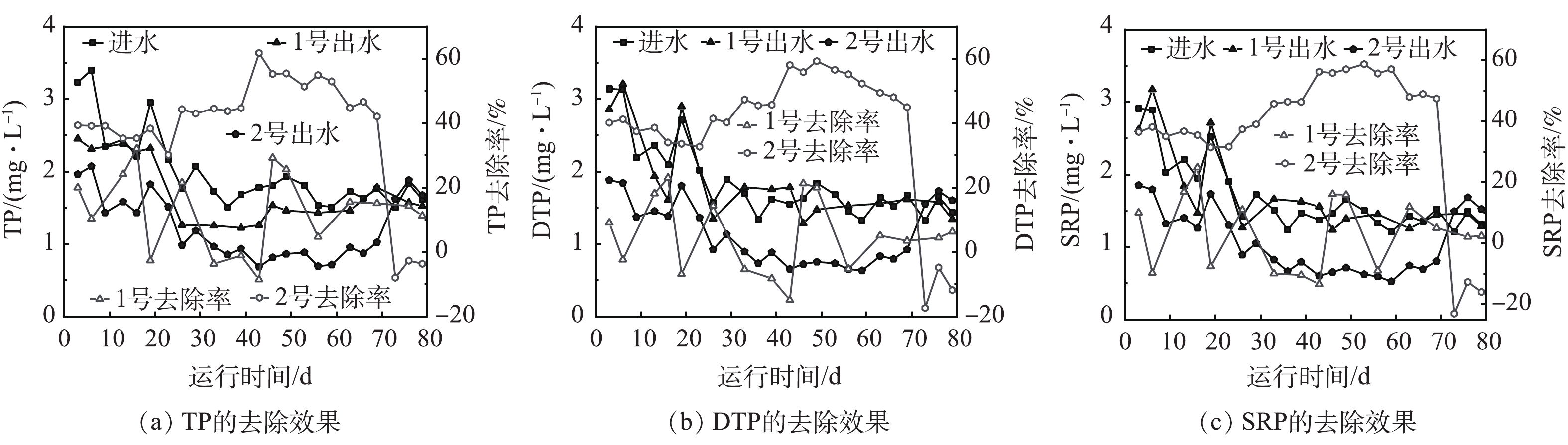

各阶段磷的去除效果如图5所示,3种形态磷的去除呈现类似的趋势。无曝气的1号生态滤池中磷的去除率极低,均低于14%。2号生态滤池中,实验前期的Ⅱ2、Ⅱ3、Ⅱ4阶段曝停比依次增大,3种形态磷的去除率随曝停比增大而升高;实验后期的Ⅱ5、Ⅱ6、Ⅱ7阶段曝停比依次减小,3种形态磷的去除率则随曝停比减小而降低。TP、DTP的去除率在Ⅱ5阶段最大,分别为57.50%、57.71%;SRP的去除率在Ⅱ6阶段最大,达到57.11%。在曝气条件相同时,运行后期3种形态磷的去除率和植物的生物量均高于运行前期,与水生植物对磷的吸收量与其生物量呈显著正相关的相关研究发现相符[30-32]。实验进水中磷的浓度波动较大,实验前期进水中磷浓度高,从6月中旬开始,晋城市开始进入雨季,部分雨水汇入排污管道稀释了污水的浓度,使实验进水中的磷浓度骤降,在此情况下,Ⅰ2、Ⅱ3~Ⅱ8阶段出水TP均能满足山西省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB 14/726-2019)的一级排放标准(TP≤1.5 mg·L−1)。

DTP是TP的主要组成成分,SRP是DTP的主要组成成分,生物可利用性好,可直接被植物吸收[33]。磷的去除率和选用的沸石填料有关,沸石对NH4+-N的吸附性能优异[34-36],沸石中与NH4+-N发生离子交换的主要是Na+、Ca2+、K+,三者占离子交换总量的99%[37],NH4+-N和磷的吸附点位有所重合[38],沸石对NH4+-N的吸附可能会影响其对磷的去除。生态滤池的除磷机理还有植物吸收作用和聚磷菌在好氧条件下超量吸磷,并以多聚磷酸盐的形式蓄积在体内的作用[39-40]。Ⅱ8阶段停止曝气后,溶解氧降低,聚磷菌将蓄积在体内的磷重新释放到水中,造成磷的去除效果很差。

-

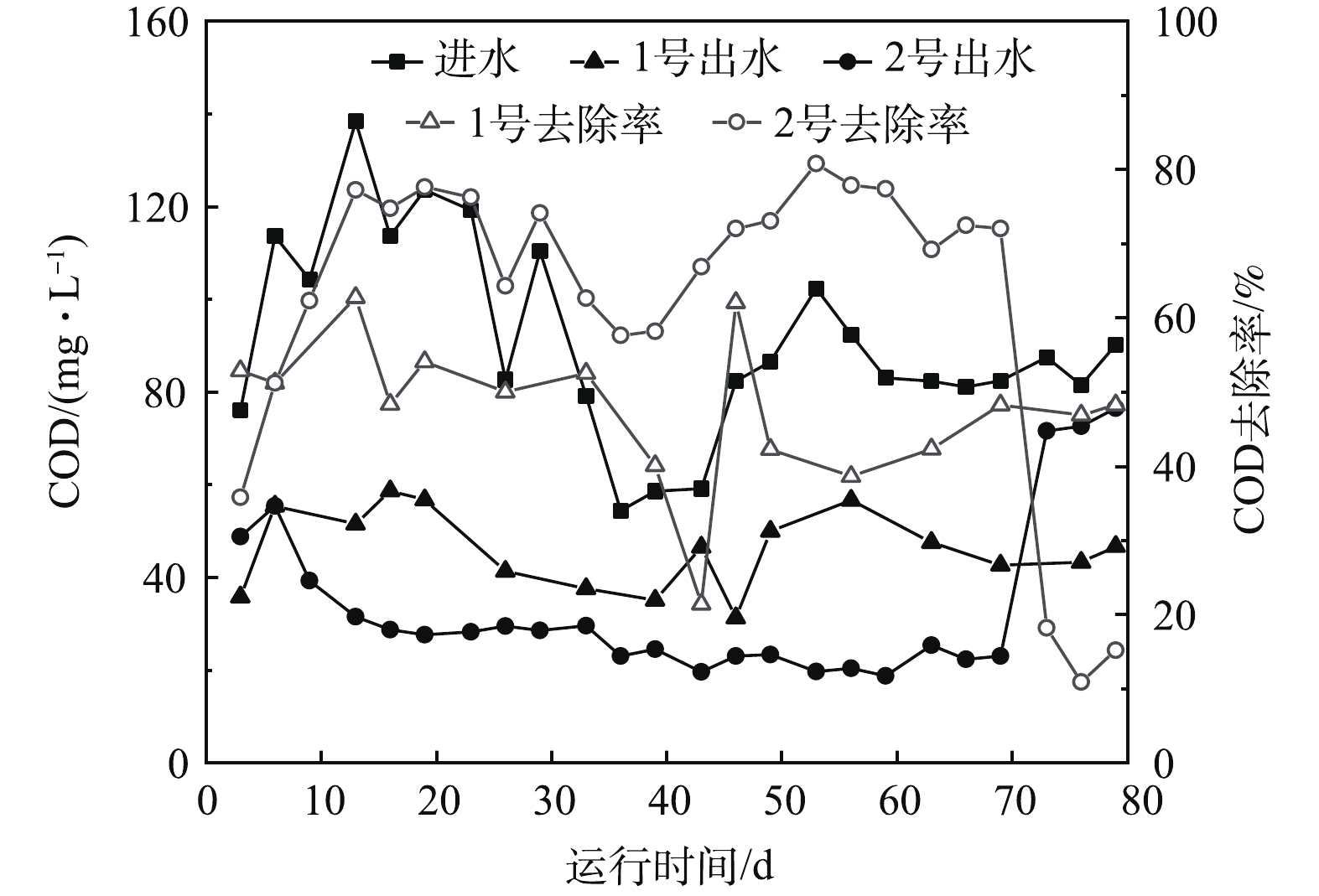

各阶段COD的去除效果如图6所示。1号生态滤池中,Ⅰ1、Ⅰ2阶段对COD的平均去除率分别为47.76%、43.12%,效果较差。2号生态滤池中,Ⅱ1阶段持续曝气下COD的去除率为49.76%,实验前期的Ⅱ2、Ⅱ3、Ⅱ4阶段曝停比依次增大,COD去除率随曝停比增大而降低,分别为76.53%、71.56%、59.48%。实验后期的Ⅱ5、Ⅱ6、Ⅱ7阶段曝停比依次减小,COD去除率则随曝停比减小先增大后减小,分别为70.65%、78.69%、71.23%。好氧条件有利于微生物降解COD,但曝气量过大可能会破坏微生物菌团絮体[41],从而降低COD去除率。实地调查发现,晋城市农村生活污水以灰水为主,污水中COD值普遍偏低,进水COD值都在150 mg·L−1以下。6月份以后,晋城市雨水增多,进水COD值更是低至78.93 mg·L−1,因此COD达标排放难度不大。间歇曝气阶段出水COD值都能满足山西省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB 14/726-2019)的一级排放标准(COD≤50 mg·L−1)。Ⅱ8阶段停止曝气后,系统失稳,COD的平均去除率仅有14.76%,表明短期停止曝气对COD去除的影响较大。

-

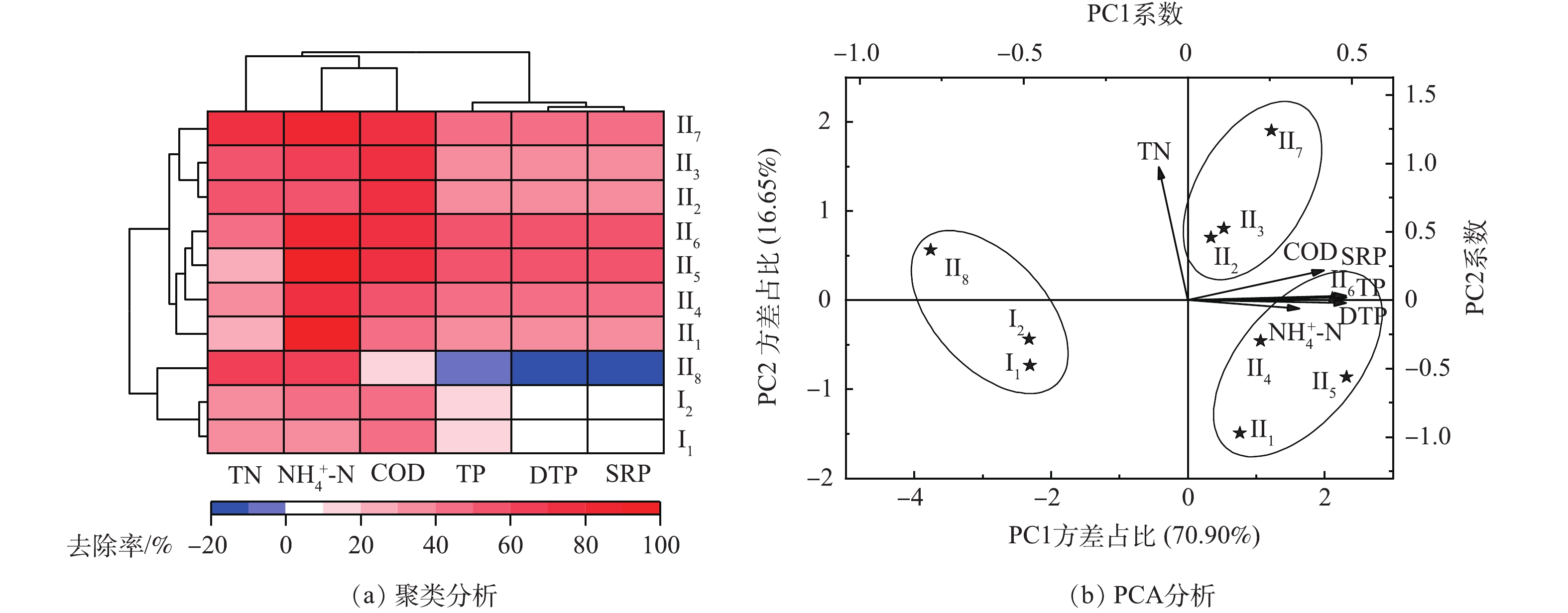

对各阶段污染物去除能力进行聚类分析和PCA (principal component analysis)分析(图7)。聚类分析(图7(a))表明,Ⅱ1~Ⅱ7阶段对6种污染物均具有较好的去除能力,Ⅰ1、Ⅰ2、Ⅱ8阶段对污染物的去除能力均较差,尤其是TP、DTP、SRP去除率很低。从曝气条件来看,Ⅰ1、Ⅰ2、Ⅱ8阶段运行期间都是无曝气的,Ⅱ1~Ⅱ7阶段均有曝气,说明曝气可以提升生态滤池对6种污染物的处理能力。PCA分析(图7(b))表明,6种污染物根据生态滤池对其的去除能力,可以归类为两类:其中PC1的方差贡献率为70.90%,主要表征对NH4+-N、TP、DTP、SRP、COD的去除能力;PC2的方差贡献率为16.65%,主要表征对TN的去除能力。2种主成分累积方差贡献率达到87.55%,具有较好的多因素替代解释性。从PCA分析图中可以更加直观地看出,无曝气的Ⅰ1、Ⅰ2、Ⅱ8阶段对6种污染物去除能力很相似,与有曝气的Ⅱ1~Ⅱ7阶段差距很大。Ⅱ2、Ⅱ3、Ⅱ7阶段对COD和TN具有较好的去除能力;Ⅱ1、Ⅱ4、Ⅱ5、Ⅱ6对COD和NH4+-N具有较好的去除能力。在兼顾6种污染物的去除效果情况下,运行前期采用3:3的曝停比,运行后期采用2:3的曝停比是最为合理的方式。

-

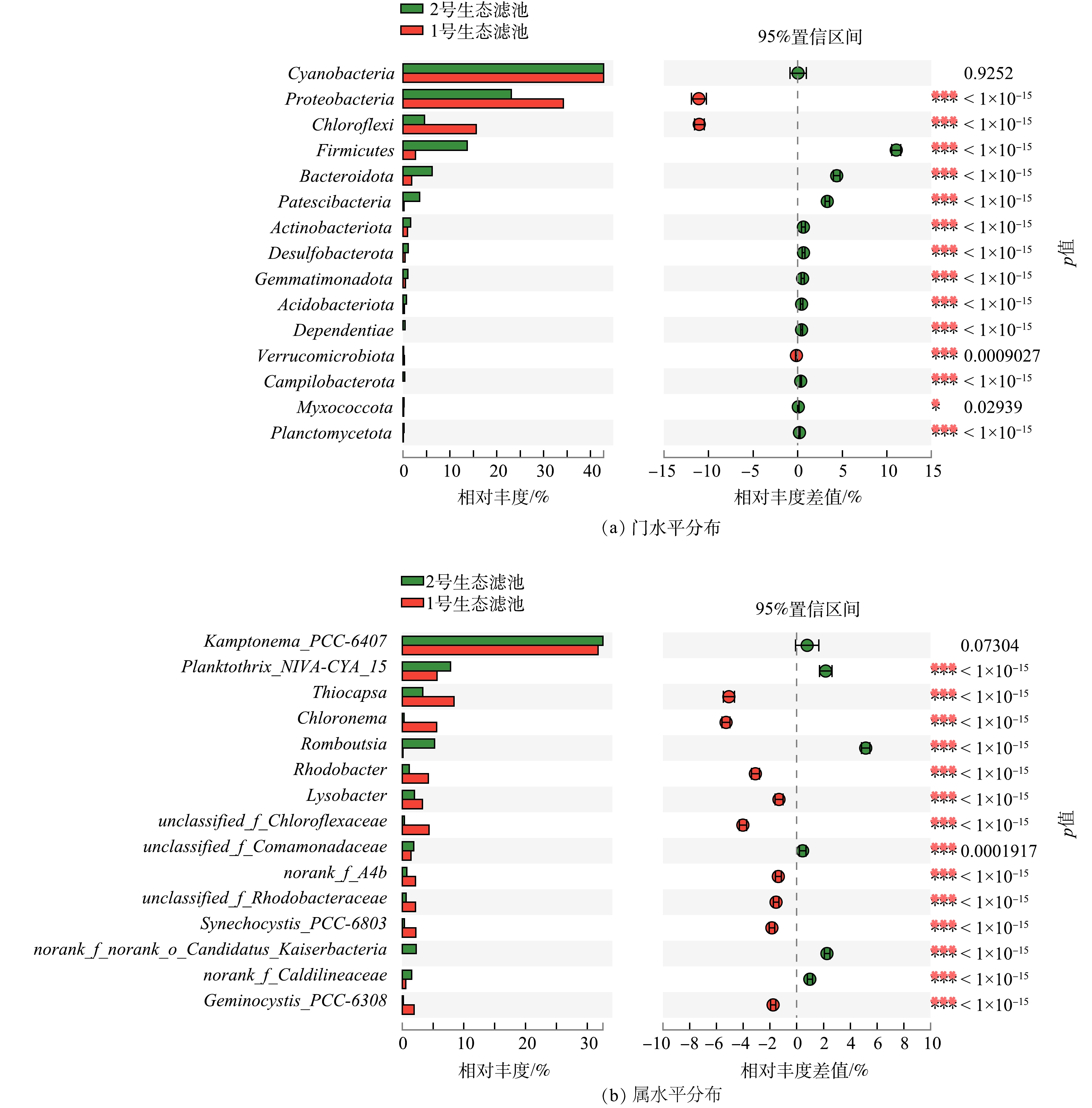

图8(a)为门水平上的微生物群落结构分布。相对丰度前4种的优势门分别为蓝菌门(Cyanobacteria)、变形菌门(Proteobacteria)、绿弯菌门(Chloroflexi)、厚壁菌门(Firmicutes),在1号生态滤池中的相对丰度分别为42.79%、34.20%、15.58%、2.61%;在2号生态滤池中的相对丰度分别为42.84%、23.13%、4.56%、13.67%。1号生态滤池中变形菌门、绿弯菌门的相对丰度要高于2号生态滤池中,但厚壁菌门、拟杆菌门(Bacteroidota)、髌骨菌门(Patescibacteria)则低于2号生态滤池中,蓝菌门等其他10种优势门相对丰度接近。这表明曝气条件增加了厚壁菌门、拟杆菌门、髌骨菌门的相对丰度,降低了变形菌门、绿弯菌门的相对丰度,使得两种生态滤池中微生物群落结构产生较大差异性。

图8(b)为属水平上的微生物群落结构分布。相对丰度前5种的优势属分别为 Kamptonema PCC-6407属、浮丝藻属(Planktothrix NIVA-CYA 15)、荚硫菌属(Thiocapsa)、绿线菌属(Chloronema)、罗姆布茨菌属(Romboutsia)。浮丝藻属等6种属在2号生态滤池中相对丰度更高,荚硫菌属等9种属在1号生态滤池中相对丰度更高,两种生态滤池中微生物群落结构在属水平上差异较大。

采用Chao指数和Shannon指数分析微生物群落结构的Alpha多样性。Chao指数表征群落丰富度,Chao指数越大,说明群落丰富度越高。1号、2号生态滤池的Chao指数分别为390、554,表明曝气的2号生态滤池中微生物群落更加丰富。Shannon指数表征群落多样性,Shannon指数越大,说明群落多样性越高。1号、2号生态滤池的Shannon指数分别为4.24、4.34,表明2号生态滤池中微生物群落多样性高于1号生态滤池。

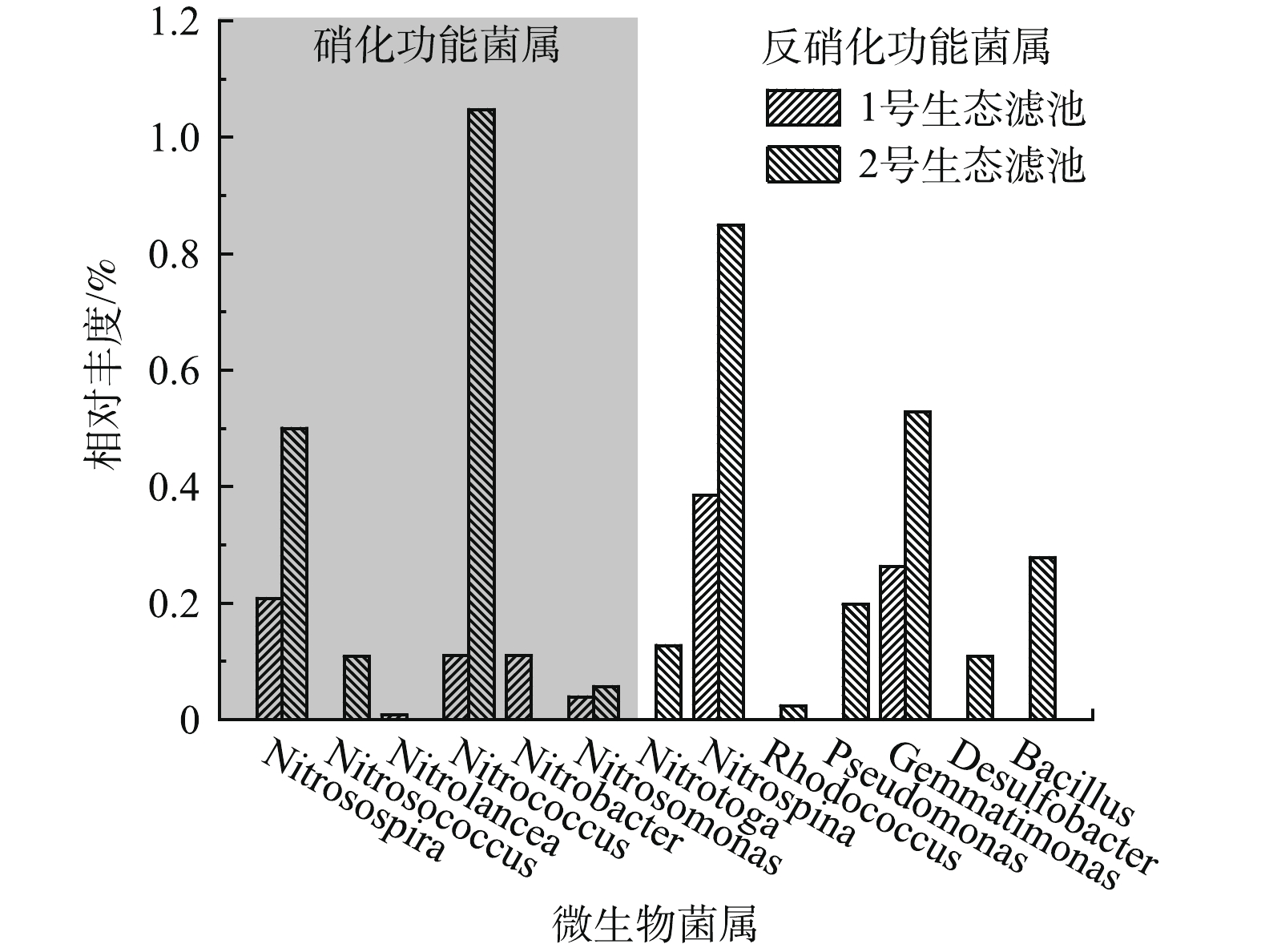

如图9所示,微生物测序结构中分析出6种具有硝化功能的菌属:亚硝化螺菌属(Nitrosospira)、亚硝化球菌属(Nitrosococcus)、Nitrolancea属、硝化球菌属(Nitrococcus)、硝化杆菌属(Nitrobacter)和亚硝化单胞菌属(Nitrosomonas)。分析出7种具有反硝化功能的菌属:Nitrotoga属、 硝化刺菌属(Nitrospina)、红球菌属(Rhodococcus)、假单胞菌属(Pseudomonas)、芽单胞菌属(Gemmatimonas)、脱硫杆菌属(Desulfobacter)、芽孢杆菌属(Bacillus)。采用间歇曝气的2号生态滤池中具有硝化功能和反硝化功能的菌属相对丰度明显大于无曝气的1号生态滤池,因此,对氨氮的去除效果较好。

-

通过国家电网查询到晋城市的一般工商业用电价格为0.60元·kWh−1,发1 kWh电会排放0.856 kg CO2[42],计算得到处理1 m3农村生活污水的曝气成本和碳减排(表2)。持续曝气下,处理1 m3农村生活污水的电耗为2.17 kWh,曝气成本为1.30元,排放1.86 kg CO2,而采用间歇曝气则能大幅减少曝气成本和碳排放。结合对污染物的去除效果分析,运行前期采用3∶3的曝停比,处理1 m3农村生活污水的电耗为1.09 kWh,曝气成本为0.65元,排放0.93 kg CO2,和持续曝气相比能减少50%的电耗和CO2排放量。运行后期采用2∶3的曝停比,处理1 m3农村生活污水的电耗为0.87 kWh,曝气成本为0.52元,排放0.74 kg CO2,和持续曝气相比减少60%的电耗和CO2排放量。可见采用间歇曝气方式具有较好的节能减排效应。

-

1)间歇曝气的生态滤池比无曝气的生态滤池中生物作用更强。植物生长地更加茂盛,微生物群落的丰富度和多样性更高,从而污染物的去除效果也更好。

2)曝气条件对生态滤池去除污染物的影响较大。为了保证较高的污染物去除率和降低能耗,间歇曝气的生态滤池运行前期可采用3∶3的曝停比,运行后期可采用2∶3的曝停比。

3)生态滤池遭遇曝气设备损坏等突发状况造成短期停止曝气时,滤池系统会逐渐失稳,NH4+-N和TN的去除效果具有一定的降低缓冲能力,但磷和COD的去除效果受影响很大,因此需提高对曝气系统的关注。

4)间歇曝气的生态滤池设计简单、自然生态性强、运行费用低,出水TN、COD能稳定达到山西省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB 14/726-2019)的一级排放标准,NH4+-N、TP也具有较高的一级达标率。

下载:

下载: