-

近年来,城市生活污水处理厂的污泥产生量逐年增加[1]。城市生活污泥的处理方法包括卫生填埋法、污泥焚烧法、海洋倾倒法和污泥堆肥法。其中,填埋法、焚烧法、倾倒法不仅会造成环境的二次污染,也会造成资源的浪费[2]。城市生活污泥中富含植物生长所必需的各种养分及有机质,是一种极其有效的生物资源[3]。因此,好氧高温堆肥是实现污泥资源化、减量化、无害化利用的有效途径之一[4],其主要是利用好氧微生物对有机废弃物中的可降解物质进行转化、分解[5-6]。郭广慧等[7]通过总结和分析国内外大量的研究,发现污泥堆肥产物含有丰富的有机质和氮、磷等营养元素,具有潜在的肥力,其产品是一种良好的有机肥料,可施用于农田能够有效提高氮、磷、钾等养分,为农作物生长提供养分并减少化学肥料的施用量[8]。

我国西北干旱地区降水少,水资源紧缺,生活污水处理后的中水是重要的可利用水资源。但污水处理过程中产生的生活污泥通常采用填埋法处理,亟需污泥资源化利用技术。该地区通常采用离心技术进行污泥脱水,其含水率高达90%,即使采用压滤板技术脱水,含水率仍为70%左右。高含水率生活污泥堆肥存在堆体升温慢、腐熟不彻底、养分损失大,且容易产生有毒有害气体等问题。因此,污泥堆肥过程中快速提高堆体温度、降低含水率和减少养分损失是西北干旱地区污泥堆肥亟需解决的关键问题。优化污泥堆肥技术参数是提高污泥堆肥效率和堆肥养分,减少有害气体排放的重要措施。

提高污泥堆肥的养分的质量分数是污泥资源化利用的研究热点。研究表明,生物强化可以提高堆肥氮素的质量分数[9],而添加花生壳炭则提高了堆体养分的吸附固持作用[3]。辅料种类对污泥好氧堆肥过程养分和升温速度有显著影响[10-13],稻草和秸秆升温快,而锯末处理的氮素损失小。辅料的粒径及比例对污泥堆肥产品的养分也有显著影响,小粒径秸秆生产的污泥有机肥养分高于大粒径;秸秆与污泥体积比为2:1时,堆体升温速度和腐熟度较好,堆肥产品养分的质量分数与污泥和秸秆的配比呈正相关,但随着污泥和秸秆配比的增加污泥堆肥处理的成本也显著增加[14-16]。

现有的污泥资源化利用实验主要集中辅料种类或辅料比例等单因素对污泥堆肥养分及腐熟度的影响,但综合多因素对污泥堆肥过程中C、N动态变化的研究鲜见报道。麦旭东等[17]通过正交实验研究了玉米掺混配比、秸秆粒径以及翻抛工艺3因素对污泥堆肥过程中堆体温度、含水率等的影响,并从降低堆体含水率和提高温度的角度提出了干旱区污泥堆肥的关键技术参数。但这些因素对堆体中有关C和N养分的质量分数动态变化过程却并不清楚。

本研究拟通过3因素3水平的正交实验,研究辅料玉米秸秆比例、秸秆粒径大小和翻抛工艺3个因素对污泥堆肥堆体有关C、N养分的质量分数和种子发芽指数的动态变化过程;并运用Topsis分析方法从堆体温度、含水率以及养分的质量分数的角度出发筛选出条垛式堆肥技术参数,以期为西北干旱地区生活污泥资源化利用提供参考。

-

供试材料为城市生活污泥、玉米秸秆和微生物菌剂。生活污泥由银川某公司污泥脱水车间提供,该污泥有机质质量分数较高,5 种重金属质量分数均低于国家标准限值。微生物菌剂为商用菌剂微生物活菌量>2×1010 个·g−1,其成分组成为芽孢杆菌、解磷真菌、酵母菌、木霉菌等复合微生物及载体。供试污泥和玉米秸秆基本初始成分如表1所示。

-

采取3因素3水平正交条垛堆肥实验,共9个处理 (见表2) 。3因素分别为玉米秸秆配比、玉米秸秆粒径、翻抛流程,3水平为玉米秸秆配比 (质量) A1、A2、A3为5%、10%、 15%;玉米秸秆粒径B1、B2、B3为5cm粒径、3cm粒径、15-20cm粒径;翻抛工艺C1、C2、C3为静置6 d翻抛、常规翻抛、曝气常规翻抛。

实验地点位于中卫市林峰科技有限公司,实验时间2020年8-10月,每个处理堆垛固定污泥的量为3 t,按不同处理添加不同比例及不同粒径玉米秸秆,添加的有机肥发酵菌剂质量为堆肥总质量的0.2%,在污泥堆肥过程中实施不同翻抛处理。具体操作参考文献[17]。

-

取样方法。分别在堆肥后第1、3、5、7、10、14、18、23、28、32、35、45 d采集样品,分别采集堆体垂直截面的上、中、下3层样品进行混合作为1个样品。去除杂质后,立即分析堆肥的pH 值、电导率、含水率、硝态氮、铵态氮和种子发芽指数。测定完成后将样品置于阴凉通风处自然风干,用研钵研磨过35目尼龙筛,测定风干样品的有机质和全氮的质量分数。

-

有机质。参考《土壤检测第6部分》 (NY/T1121.6-2006) 中土壤有机质的测定方法[18];硝态氮:参照 NY/T 1116-2006中的“紫外分光光度法”[19];铵态氮:采用靛酚蓝比色法测定。全氮:参考《土壤质量 土壤全氮测定 凯氏法》 (HJ717-2014) 中全氮 (HJ717-2014) 测定方法。

种子发芽指数 (GI) 。污泥有机肥与蒸馏水以1∶10 (质量比) 进行混合,振荡30 min后过滤,用移液枪将10 mL过滤好的滤液移至直径9 cm培养皿中,将直径为9 cm定性滤纸放入培养皿中,将30粒饱满的油菜籽均匀放入培养皿中,盖好盖子。油菜种子在25 ℃恒温培养箱中无光培养,48小时后测定油菜种子的发芽率和根长。每个样品重复3次,蒸馏水用作空白对照。

种子发芽指数GI计算如式(1)所示。

式中:GI为种子发芽指数,A1为堆肥浸提液中种子的发芽率;A2堆肥浸提液培养的种子的平均根长,mm;B1为蒸馏水中种子的发芽率;B2为蒸馏水培养的种子的平均根长,mm。

-

采用极差分析方法分析影响实验结果的主次因素;采用皮尔逊相关分析法分析各指标之间的相关性;采用Topsis对处理进行优化排序。Topsis具体方法如下:选取堆肥的8个指标 (有效积温、EC、有机质 (OM) 、全氮 (TN) 、NO3−-N/NH4+-N、GI、C/N比、含水率) 作为项,使用确权法对其赋权 (16%、10%、10%、12%、11%、16%、10%、15%) 。其主要用于对污泥有机肥的腐熟度和养分状况进行评价测算,其相对接近度越高,则表明其腐熟度越好污泥有机肥养分越高,具体计算步骤参考文献[20]。

-

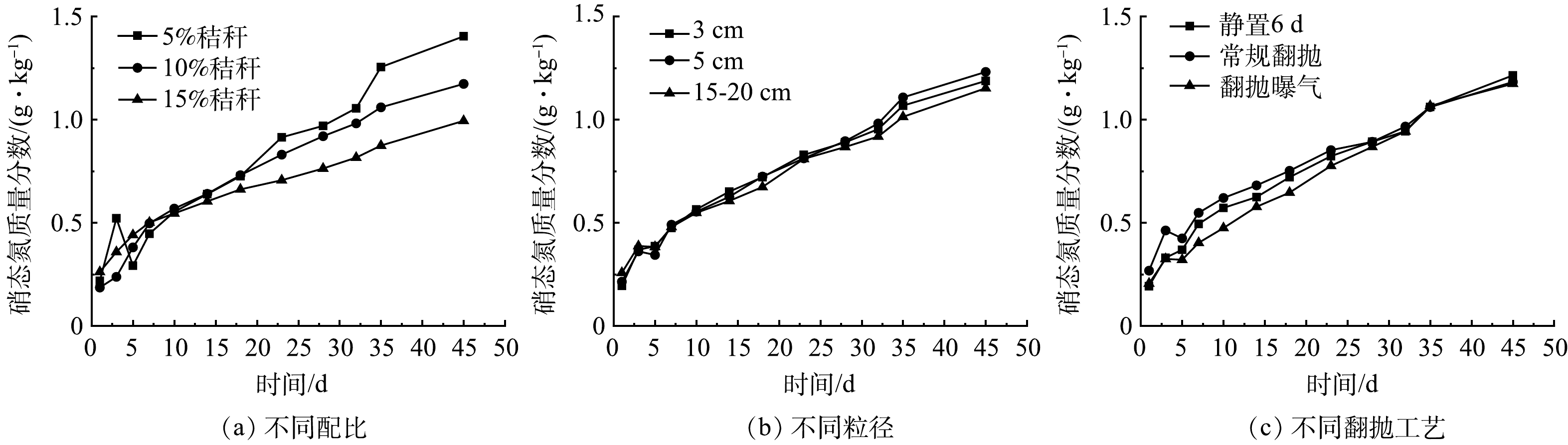

堆体中的硝态氮主要来源于NH4+-N的硝化和有机氮的矿化,硝化作用是将NH3或NH4+-N氧化成 NO3−的过程,此过程与温度、pH、氧浓度和NH4+-N浓度有关[20]。从图1可以看出,堆肥起始时,堆体硝态氮的质量分数为0.25 g·kg−1,随着堆肥时间延长,硝态氮持续增加,堆肥结束时不同处理除了15%秸秆处理外硝态氮的质量分数达到1.25 g·kg−1。从秸秆配比来看 (图1(a)) ,自堆肥开始到堆肥20 d不同处理之间差异不明显;堆肥20 d后堆体硝态氮的质量分数与秸秆配比呈负相关;堆肥陈化后,与15%秸秆配比相比,5%秸秆配比硝态氮质量分数增加了50%。这是因为,生活污泥较玉米秸秆含氮量高,5%秸秆配比处理堆体全氮的质量分数高,全氮通过微生物的矿化作用转化为硝态氮提高了硝态氮的质量分数。从秸秆粒径来看 (图1(b)) ,各处理在生活污泥堆肥过程中硝态氮的质量分数变化无明显差异。但进入陈化阶段,5 cm>3 cm>15~20 cm。这是因为,未粉碎的玉米秸秆微生物分解速度慢,不能及时为微生物矿化氮素提供能源。从翻抛工艺看 (图1(c)) ,堆肥前期处理之间硝态氮的质量分数存在明显差异,常规翻抛>曝气翻抛>静置6 d后翻抛。这可能是因为,曝气翻抛增加了堆体氧气的体积分数,加快了全氮的矿化速度和硝态氮的反硝化过程,增加了氮素的损失;而静置6 d翻抛处理前期处于厌氧环境使得氮素转化为铵态氮并挥发损失。但堆肥后期,翻抛工艺之间无明显差异。因此,从提高硝态氮的质量分数的角度出发,常规翻抛可能更适宜。

-

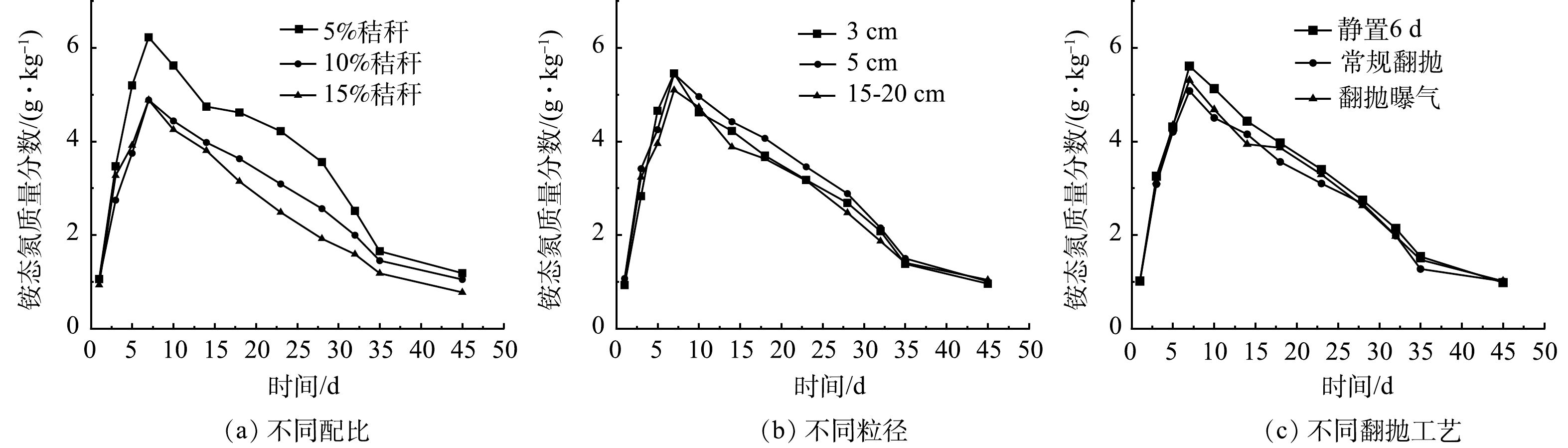

由图2可知,堆体铵态氮质量分数整体呈先上升后降低的趋势。在堆肥初期,持续高温和充足的有机物,使氨化细菌活性增强并生成大量氨气,氨气溶于水以NH4+-N 离子的形式存在。因此,铵态氮的质量分数不断增加,在堆肥中期达到了最高。之后由于堆体中有机物满足不了氨化细菌正常代谢需求,导致NH4+-N生成减少,加上弱碱性环境和堆体升温高温增加了NH3挥发[21]。从图2(a)看,不同秸秆配比之间堆体铵态氮质量分数存在明显差异,且随着秸秆配比增加而降低。这是因为,堆体孔隙度随着秸秆配比增加而增大,堆体氧气体积分数增加提升了硝化细菌的活性,促进了铵态氮向硝态氮的转化;不同粒径秸秆处理铵态氮变化曲线趋于一致,无明显差异。但5 cm粒径的铵态氮质量分数在高温期较高,且整个堆肥期内其铵态氮损失量最大,达4.43 g·kg−1,与最高值相比降低了81.46%。不同翻抛工艺之间铵态氮质量分数变化曲线无明显差异,说明翻抛工艺对堆体铵态氮向硝态氮的转化的影响较小。

由表3可知,影响堆体铵态氮质量分数的因素主次顺序为A>B >C,即玉米秸秆配比对堆体铵态氮影响最大,其次是秸秆粒径,最后是翻抛工艺。

-

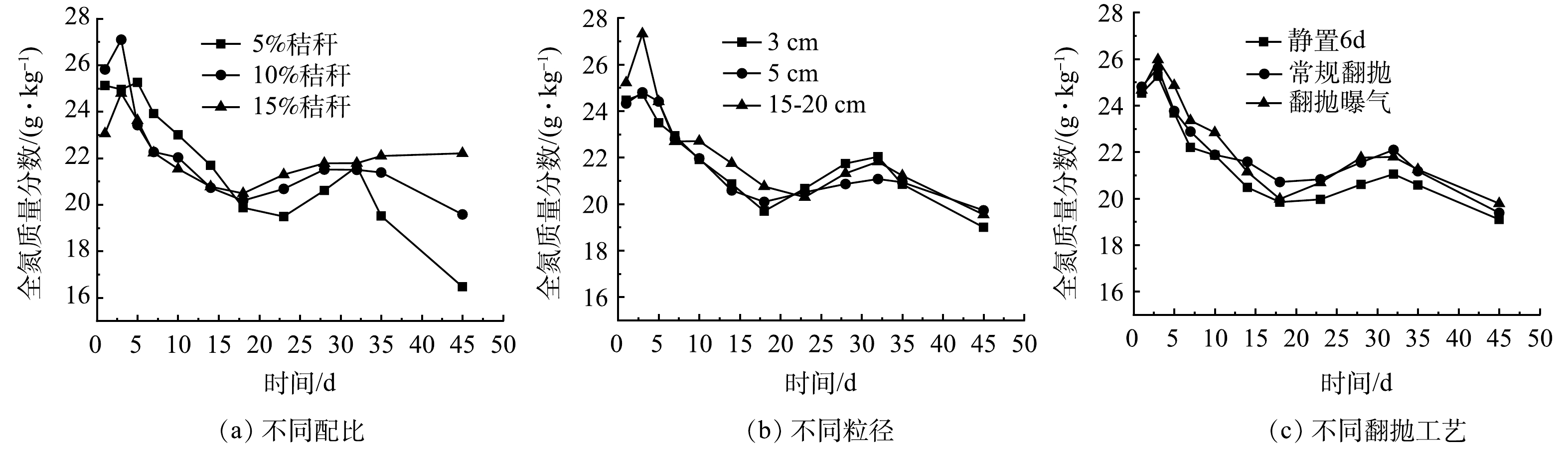

从图3总体来看,在污泥堆肥过程中氮素损失可以分为3个阶段,氮素急剧降低阶段、氮素变化平缓阶段和氮素缓慢下降阶段分别对应堆肥0~20 d、堆肥20~30 d和堆肥陈化阶段。氮素急剧降低阶段发生在堆肥升温和保温阶段,全氮质量分数从26 g·kg−1降低到20 g·kg−1,下降了约6 g·kg−1。引起这一现象的原因是,堆肥前期有机氮剧烈分解生成大量氨气,氨气挥发引起了堆体全氮质量分数的下降。氮素变化平缓阶段对应堆体温度下降阶段,由于温度降低微生物活动缓慢,氮素质量分数变化不大[22]。堆肥陈化阶段全氮质量分数缓慢下降,陈化15 d后,氮素质量分数下降了1~4 g·kg−1。

秸秆配比处理之间堆体全氮质量分数差异明显 (图3(a)) 。堆体全氮损失率随秸秆配比增大而减小,15%秸秆配比全氮损失量最小仅为3.67%。这是因为,一方面,堆体体积随着秸秆配比增加而增大,为微生物提供了更多的氧气,减少了厌氧环境下氮素转化为NH3、N2O等气体释放[23];另一方面,玉米秸秆通过自身孔隙结构有效地对氨气气体进行物理吸附[24]。从秸秆粒径来看,不粉碎 (15~20 cm) 处理全氮质量分数在整个堆肥过程中高于3和5 cm粒径处理的。这是因为,秸秆不粉碎处理增加了堆体体积,为堆肥过程提供更多的氧气,减少了厌氧状态下氮素的损失。而3 cm秸秆粒径处理的全氮质量分数最低。从翻抛工艺来看,与常规翻抛和曝气翻抛处理相比,静置6 d后再翻抛处理全氮质量分数最低。这是因为,堆肥后静置6 d没有进行翻抛,堆体中氧气体积分数低,处于厌氧状态,部分氮素通过转化为NH3、N2O等气体而损失。翻抛+曝气处理则提高了前期堆体全氮质量分数。这主要是因为,翻抛及曝气处理增加了堆体的氧气体积分数,减少了氮素损失。这说明,通过改进翻抛工艺增加堆体氧气体积分数可以提高堆肥全氮的质量分数,减少氮素的损失。

由表4极差分析表明,影响堆体全氮损失量的因素顺序为:A>C>B。即,玉米秸秆配比对堆体全氮的质量分数影响最大,其次是翻抛工艺,最后是秸秆粒径。从利于保氮角度来说,最优处理为T7,即15%秸秆配比+5 cm秸秆粒径+常规翻抛。

-

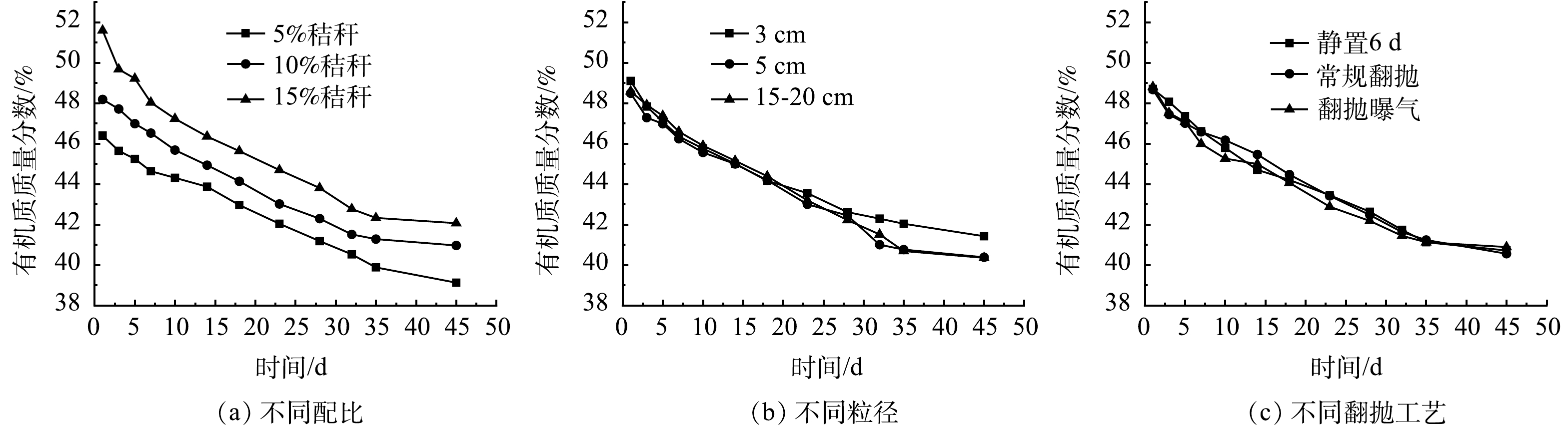

好氧高温堆肥就是好氧微生物对有机物进行吸收、氧化以及分解的过程,微生物的营养基质就是有机质 [25]。有机质质量分数高低是评价堆肥效果的重要指标。由图4可知,秸秆配比处理之间堆体有机质质量分数变化趋势均呈现下降趋势,5%、10%和15%处理分别下降了15.67%、14.98%和18.47%。堆体有机质初始质量分数随着秸秆配比增加而增加,随着堆肥进程推进,不同秸秆配比有机质的质量分数差异逐渐增大,与5%秸秆配比处理相比,10%和15%配比有机质分别增加了4%和11%;不同秸秆粒径处理由于堆肥中加入的玉米秸秆的质量分数相同,所以参与堆肥的有机质的质量分数相同,堆体有机质变化曲线趋于一致, 但3 cm粒径的有机质质量分数在后期保持较高。这是因为,秸秆粒径越小越容易降解,有利于堆体的减量化。由于浓缩效应使得堆体有机质的质量分数增加。不同翻抛工艺对堆体有机质质量分数无显著影响 (图4(c)) ,但常规翻抛+曝气处理的有机质的质量分数在堆肥期间低于静置6 d和常规翻抛工艺。这是因为,增加堆体氧气体积分数加快了有机质的分解而到陈化阶段,分解速度变慢,与其他翻抛工艺无显著差异。

由表5可知,影响堆体有机质质量分数减少的因素主次顺序为A>B>C,这与堆体硝态氮影响因素一致。最有利于堆肥产品有机质质量分数的是处理9 (15%配比+15~20 cm秸秆粒径+静置6 d翻抛) 。

-

碳氮比(C/N)是最常用于评价腐熟度的参数,如何利用不同原料调配合适C/N加快堆肥腐熟,对促进污泥有机肥的资源化利用具有重要意义[26]。从图5中可以看出,堆体C/N比在整个堆肥过程中呈W型的变化趋势,堆肥过程中C/N比的变化说明了堆肥不同时期有机质及全氮质量分数的变化速率。第一阶段,由于前期堆体处于低温阶段不利于微生物活动,堆体C/N比较高;随着堆体温度升高,微生物代谢活动旺盛,有机质质量分数下降速率快,而全氮质量分数下降速率慢,从而降低了C/N比。第二阶段,随着微生物代谢活动趋于稳定,堆体中的氮以氨气挥发损失增加,导致C/N比大幅度增加。第三阶段,随着堆肥时间延长,堆体温度下降,微生物代谢活动下降,堆体硝态氮质量分数增加,C/N比又呈下降趋势。第四阶段,堆肥后期有机质的质量分数趋于稳定,但全氮的质量分数由于氨挥发损失等原因不断下降,提高了堆体C/N比。

不同秸秆配比之间 (图5(a)) 堆体的C/N比有明显差异,堆肥结束时C/N比随着秸秆配比减小而增大,5%秸秆配比C/N比最高达13.78。不同秸秆粒径之间 (图5(b)) C/N比变化曲线基本相同,其中随着堆肥的进行,3 cm粒径的C/N比高于5 cm和15~20 cm的。不同翻抛工艺之间变化曲线趋势一致,但静置6 d翻抛>常规翻抛>曝气翻抛。

-

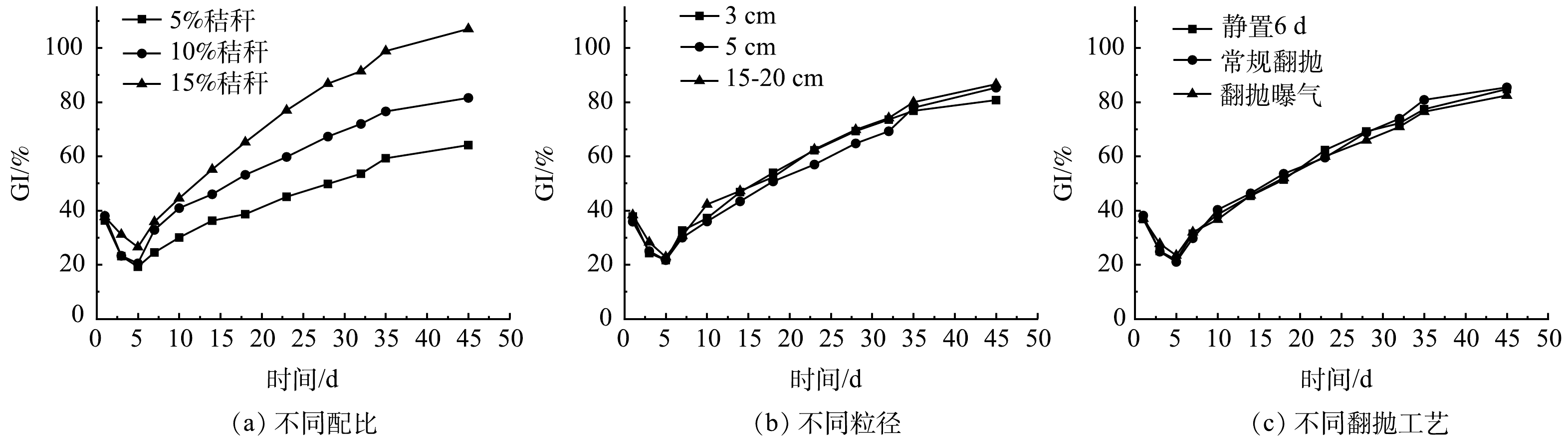

种子发芽指数(GI)是反映堆肥腐熟度评价指标[27]。由图6知,堆体GI变化曲线呈前期短暂下降,随后升高的变化趋势。这是因为高温期微生物降解有机物产生的NH+4- N和有机酸等物质对种子发芽产生了一定的抑制作用,使GI在高温阶段降低,之后随着堆肥时间延长,GI随着堆体逐渐腐熟而升高。陈化后除5%秸秆处理的种子发芽指数<80%外,其他处理的均超过80%,达到完全腐熟标准。从图6(a)可以看出,GI随着秸秆配比增加而升高,5%秸秆、10%秸秆和15%秸秆处理陈化后GI分别为64%、81%和107%,15%秸秆处理的GI较5%秸秆处理的提高了66.8%。从图6(b)可以看出,不同秸秆粒径处理下堆体GI曲线变化差异不明显,但陈化后GI随着秸秆粒径增加有增大的趋势。图6(c)显示翻抛工艺对堆肥GI无明显影响。

-

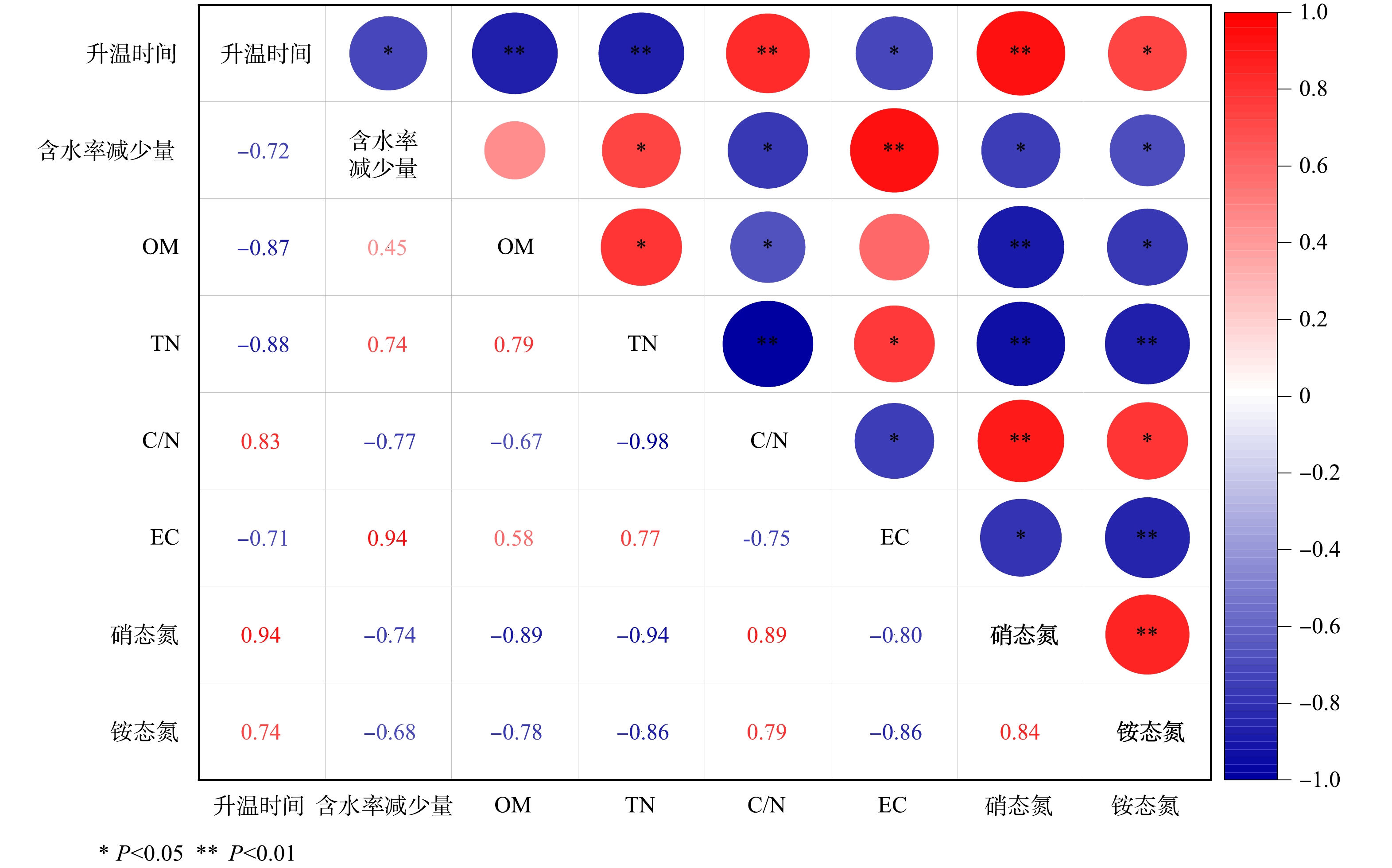

由图7可知,堆体C/N值和硝态氮 (NO3−-N) 的质量分数与升温时间 (堆体从堆肥开始到堆体达到最高温的时间) 之间呈极显著正相关 (P<0.01) ,相关系数分别达到0.83和0.94。这说明,一方面,堆体的C/N比和硝态氮质量分数随着升温时间而增加;而另一方面,高C/N比会延长堆体升温时间。升温时间与含水率减少量、有机质质量分数及全氮质量分数呈极显著负相关,这说明升温时间延长会降低堆体有机质和全氮质量分数。因此,加快堆体升温速度可以减少堆体C和N的损失,提高堆体养分质量分数。加快堆体失水速度可以提高堆体升温速度。堆体含水率减少量与堆体EC和全氮的质量分数呈显著正相关而与堆体的C/N比、硝态氮和铵态氮的质量分数呈显著负相关 (P<0.05) 关系。这说明,加快堆体脱水速度可以提高堆体全氮质量分数而减少有机氮矿化为硝态氮和铵态氮。

-

Topsis分析选取了影响堆肥质量的8个指标分别反映了堆肥后堆体的养分、水分以及腐熟度等状况,并根据各指标之间的相关性进行确定权值,对9个堆肥处理进行优劣排序。计算结果见表6,D+越小、D−越大、Ci 越大,则被评价处理越优。评价结果显示:T7>T9>T8>T4>T5>T2>T6>T3>T1,处理T7最优。这说明,经过T7 (15%秸秆配比+5 cm秸秆粒径+常规翻抛) 处理后的堆肥产品的养分损失率最低同时腐熟度最好。因此,干旱地区污泥最优的条垛式堆肥技术参数为15%秸秆,秸秆粒径为5 cm,并按照堆肥前2周每周翻抛2次,之后每周翻抛1次,并陈化15 d。

-

1) 增加玉米秸秆比例减少了堆体全氮质量分数的损失,与初始值相比,15%秸秆配比全氮损失量最小仅为3.67%,全氮质量分数达到22.21 g·kg−1,同时增加了NO3-N质量分数,5 cm玉米秸秆和常规翻抛增加了堆体氮素质量分数。

2) 堆肥有机质质量分数随秸秆添加比例增加而增加,15%秸秆比例有机质质量分数达42.07%,小粒径秸秆配合常规翻抛工艺提高了堆体有机质质量分数。

3) Topsis分析表明,T7处理最优即 15%秸秆比例,5 cm的秸秆粒径以及堆肥前2周每周翻抛2次,之后每周翻抛1次,并陈化15 d,是一种适合干旱地区的生活污泥条垛式堆肥方法。

| 供试原料 | 含水率/% | 有机质/% | 全氮/% | 全碳/% | 砷/(mg∙kg−1) | 镉/(mg∙kg−1) | 汞/(mg∙kg−1) | 铅/(mg∙kg−1) | 铬/(mg∙kg−1) |

| 污泥 | 74.18 | 62.25 | 4.85 | 31.05 | 10.70 | 0.28 | 7.58 | 33.00 | 79.50 |

| 秸秆 | 11.61 | 81.72 | 1.08 | 42.14 | — | — | — | — | — |

DownLoad:

DownLoad: