-

我国北方大部分地区冬季水源呈现低温低浊的特征,这为给水处理工程带来很不利的影响。由于原水温度低,浊度低,使得混凝过程具有混凝剂水解缓慢、粘滞剪切力大、亲水性强、碰撞和聚集效率低等特点,且混凝形成的絮体细小,不易下沉,难以沉淀,严重影响常规混凝沉淀效果[1-3]。目前,针对低温低浊水处理的技术很多,典型的处理技术有强化混凝、微絮凝接触过滤、气浮、活性砂絮凝、高效絮凝沉淀池等[4-7]。其中,高效絮凝沉淀池因具备出水水质好、适应性强、运行负荷高、占地面积小等优点,自引进以来被国内各类水厂广泛采用[8-14]。该工艺集絮凝、沉淀和污泥浓缩于一体,能够将浓缩污泥回流至絮凝过程,提高颗粒物浓度,进而达到强化絮凝效果的目的[15-16]。高效絮凝沉淀池虽然对低温低浊水有良好的处理效果,但由于混凝剂投加量的增加可能导致出水重金属离子 (如余铝) 超标的问题[17]。因此,仅采用高效絮凝沉淀池难以取得理想的净化效果。

翻板滤池是一种新兴的气水反冲洗滤池工艺,因反冲洗排水时,排水阀在0°~90°内翻转而得名。翻板滤池具有滤料可多样化选择、流失少、过滤周期长和出水水质好等优点,因而被广泛应用于水厂改造[18-21]。翻板滤池可根据进出水要求选择适宜的滤料,能够弥补高效絮凝沉淀池出水重金属离子超标的缺点,保证出水重金属离子稳定达标。因此,采用高效絮凝沉淀池与翻板滤池组合工艺,能够适应原水水质的变化,克服低温低浊水处理的难题,满足出厂水质的要求。

宁夏长城水厂源水来自黄河,源水经调蓄水库后,浊度较低。取水地冬季气温低至0 ℃以下,属于典型的低温低浊水。本研究以长城水厂为研究对象,拟以“高效絮凝沉淀池与翻板滤池”组合工艺为研究基础,通过对药剂投加量、污泥回流和翻板滤池反冲洗等参数的调节,以实现对组合工艺的优化,为低温低浊水处理工程提供设计经验和工程案例参考。

-

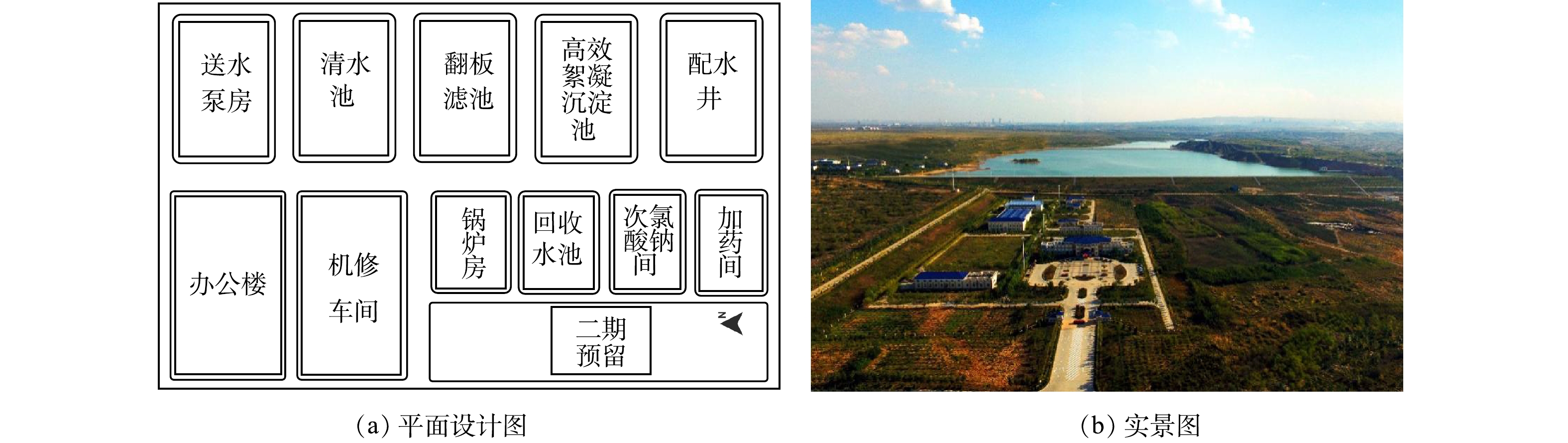

宁夏长城水厂位于宁夏回族自治区银川市外东南方向约40 km处,水源为黄河干流,经水洞沟水库调蓄后将其出水作为水厂原水。工程于2010年5月开工建设,总投资6.44×108元。该水厂一期供水能力为20.0×104 m3·d−1,规划二期产水能力为40.0×104 m3·d−1。水厂平面设计图和实景图如图1所示。该水厂主要满足宁夏宁东能源化工基地、银川市苏银产业园、内蒙古鄂尔多斯上海庙经济开发区的工业生产/生活/生态用水、银川市兴庆区月牙湖乡人畜饮水需求。该水厂原水水质情况如表1所示。冬季原水最低温度为-1.5 ℃,夏季最高水温为24 ℃。原水的浊度和耗氧有机物浓度 (以高锰酸盐指数CODMn计) 未达到生活饮用水标准,需通过混凝工艺进行处理。其他指标如氨氮、总磷和铁锰离子等指标则相对较低,均小于1 mg·L−1。原水浊度相对于其他水体而言,整体偏低,属于低浊水。综合考虑原水水质和银川市冬季气候寒冷的因素,该水厂采用以高效絮凝沉淀池与翻板滤池为核心的净水工艺,出厂水水质执行《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2006) [22]。

-

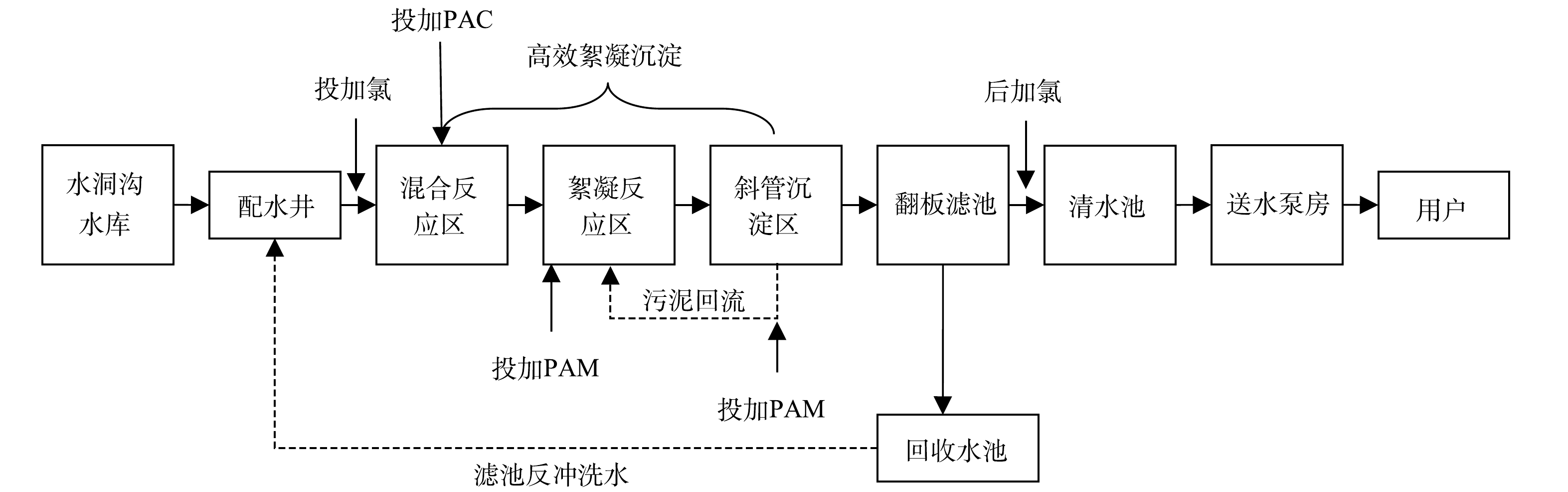

长城水厂工艺流程如图2所示。水库水经过管道运输进入配水井。经除污去除杂物 (落叶、枯枝等) 和均匀分配后,出水投加次氯酸钠溶液消毒并流入高效絮凝沉淀池。高效絮凝沉淀池包括混合反应区、絮凝反应区和斜管沉淀区3部分。其中絮凝反应区分为快速反应区和推流反应区,斜管沉淀区分为污泥浓缩区和斜管分离区。在混合反应区投加混凝剂聚合氯化铝 (PAC) ,在絮凝反应区投加助凝剂聚丙烯酰胺 (PAM) 。絮凝反应区出水在导流板的均匀分配和缓冲作用下翻堰进入斜管沉淀区。絮体在斜管沉淀区汇集浓缩成污泥。部分浓缩污泥通过污泥转子泵回流,补充投加PAM后重新进入絮凝反应区。斜管沉淀区出水则通过池顶集水槽汇入清水总渠,进入翻板滤池。

高效絮凝沉淀池出水经溢流堰流入翻板滤池,水体在重力的作用下,穿过由石英砂和无烟煤组成的滤料层,流入集水室。滤池出水 通过总管流入清水池,经送水泵房输送到供水管网。为保证长距离输水管道末端余氯仍能保持达到生活饮用水标准,水厂在输送中途设置加氯间进行中途补氯。滤池底板上部设U型管水配气系统,定时进行气水反冲洗,反冲洗水进入回收水池,再通过回收管道回收至配水井进行二次回收利用。

高效絮凝沉淀池采用PAC作为混凝剂,PAM作为助凝剂,以提高混凝沉淀效果。通过污泥回流增加反应区水体的浊度,以达到强化混凝效果的目的。同时,利用回流污泥的剩余活性也可节约药剂的投加量。高效絮凝沉淀池对水温、水质变化适应能力强,尤其对低温低浊水的处理具有良好的效果。水厂原水经高效絮凝沉淀池处理后,出水均小于1 NTU。由于采用了PAC作为混凝剂,使得高效絮凝沉淀池出水余铝相比原水略有上升。翻板滤池采用石英砂和无烟煤的双层滤料,能够进一步降低水体浊度,对铝离子也有一定的去除作用。此外,滤料可多样化选择,能满足不同水质的处理要求。同时,滤料流失少,能够节约成本。组合净水工艺对低温低浊水处理效果较好,具有耐冲击负荷能力强、出水水质好、运行成本低等优点,且符合当地工程设计要求,因此被选为核心净水工艺。

-

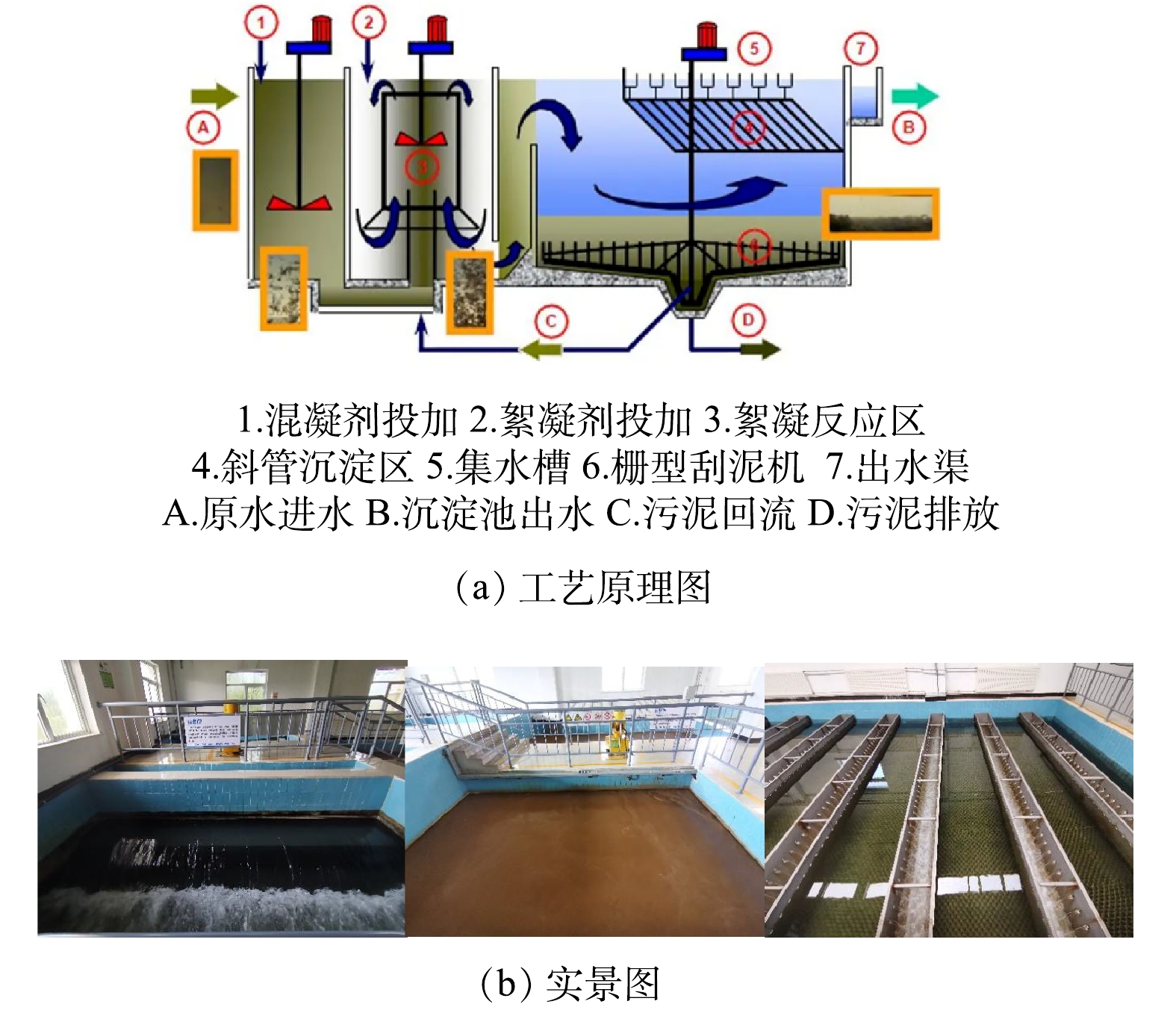

高效絮凝沉淀池主要由混合反应区、絮凝反应区和斜管沉淀区3部分组成。一期设计处理规模为20.0×104 m3·d−1,分成平行并联运行的3组,每组处理规模6.7×104 m3·d−1。总平面尺寸为57.1 m×33.3 m,水头损失0.85 m。各运行单元参数见表2。原水经配水井均匀分配后分别进入3组高效絮凝沉淀池,出水进入清水总渠,通过2根DN1200总管将水输送至翻板滤池。工艺原理[23]和实景图如图3所示。

原水进入混合反应区后,投加混凝剂PAC (Al2O3按照10.2%计算) 。所投加PAC均为稀释溶液,稀释比为1∶2.5。根据季节和水质 (温度、浊度) 的变化,调节PAC投加量,日常投加量为1.73~2.55 mg·L−1。此外,当单池水量发生变化时,PAC投加量也有所增减。

絮凝反应区分为快速反应区和推流反应区。混凝反应区出水由底部进入快速反应区,同时在导流筒内投加助凝剂PAM。混凝出水、回流污泥和助凝剂在搅拌机的作用下,自下而上均匀混合。回流的活性污泥能使反应区保持最佳的颗粒物浓度,配合变频调速搅拌机,为絮凝反应提供良好的条件。在推流反应区,形成较大的均质致密絮体。出水混合液经过导流板均匀分配后翻堰进入斜管沉淀区。助凝剂PAM (药剂浓度为2%) 的投加分为2种方式:单点投加 (直接投加至絮凝导流筒) 和两点投加 (约2/3直接投加至絮凝导流筒,约1/3投加至回流污泥中) 。日常运行情况下,PAM在絮凝反应区进行单点投加。当过水量变大或冬季低温低浊时,根据斜管沉淀区出水浊度和污泥沉降比情况判断,是否进行反应区和污泥回流管道的两点投加。

斜管沉淀区分为污泥浓缩区和斜管分离区。絮凝反应区出水中较大且易沉淀的絮状物,快速沉淀形成活性污泥进入污泥浓缩区。污泥浓缩区分为上下2层。上层污泥可循环至絮凝反应区,下层污泥经过刮泥机浓缩后从排泥管排出。污泥浓缩区每组底部均设3台污泥转子泵。日常运行开启2台,其中1台用于上层污泥回流,1台用于底层排泥。剩余1台作为检修备用可取上层或下层污泥。此外,每组各安装1台泥位计,并设有1.2、2.4、3.6、4.8 m,共4个不同高度的取样管,以便检查各层泥位实际情况。絮凝反应区出水混合液中不易沉淀的小絮状物进入斜管分离区,在重力作用下顺斜管下滑至池底,进入污泥浓缩区。澄清水沿着斜管向上流,从顶部进入集水槽后流入翻板滤池。

-

翻板滤池一期设计处理规模为20.0×104 m3·d−1,总平面尺寸为72.6 m×44.5 m。滤池中间布置管廊,两侧布置滤池,滤池分为14格。滤池承托层采用天然卵石。滤料层由石英砂 (底层) 和无烟煤 (上层) 组成。翻板滤池采取闭阀气水反冲洗的方式。反冲洗的启动条件有3个:手动发送反冲洗指令、运行时间满足反冲洗周期、滤池液位过高。若多个滤池需要反冲洗,滤池会根据手动权限、周期、液位的优先级进行反冲洗排序。反冲洗时,第一步关闭进水阀和出水阀,打开鼓风机和进气阀,进行气冲。第二步启动水泵,进行气水混冲。第三步关闭鼓风机和进气阀,启动水泵进行2次水冲。最后待滤料沉降和回水排污结束后,开启进水阀,恢复正常工况。翻板滤池的设计和运行参数见表3。

翻板滤池主要附属构筑物为反冲洗泵房和鼓风机房,分为2层。第一层是半地下式反冲洗泵房,两侧共布置7个跌水井,平面尺寸为44.6 m×22.0 m。第二层是鼓风机泵房和控制室等。经过滤池过滤后的水进入跌水井并汇入清水总渠,通过2根DN1200总管进入清水池。翻板滤池工艺原理和实景图如图4所示。

-

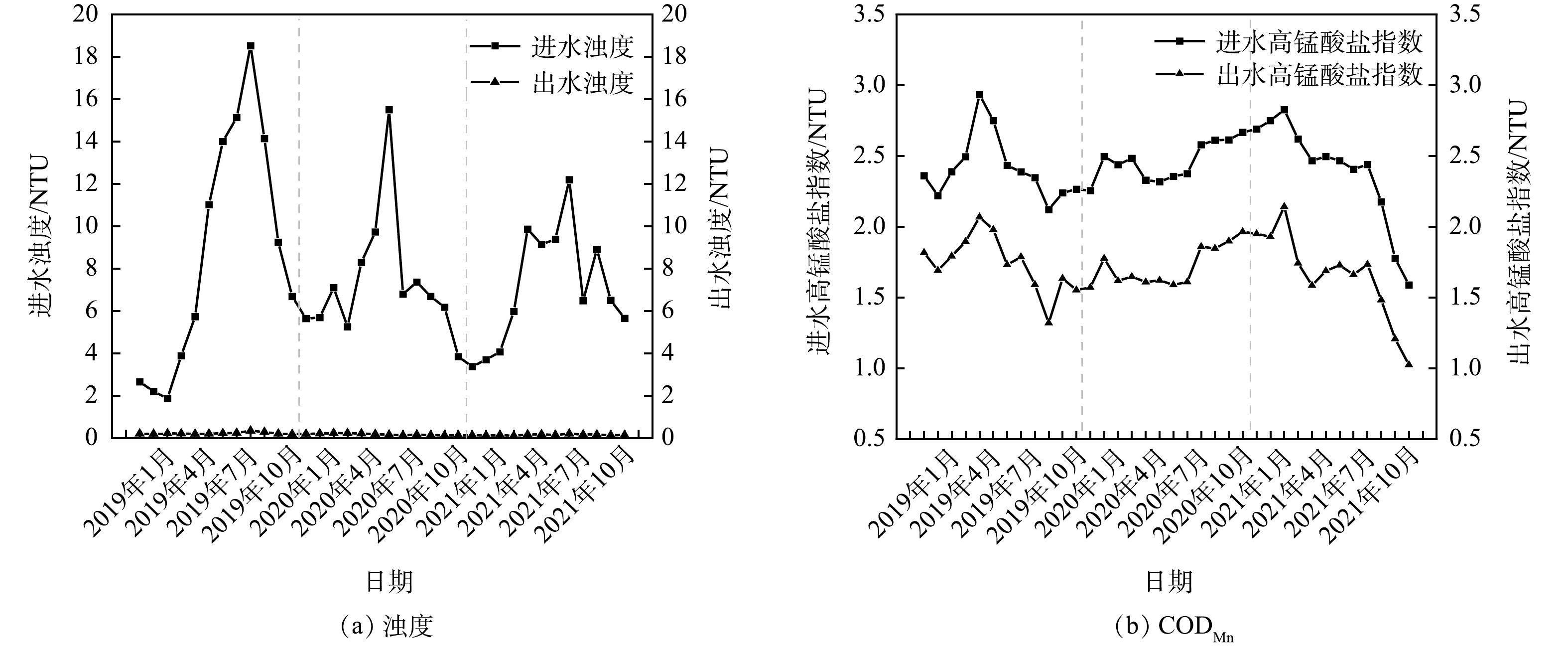

长城水厂一期工程已稳定运行近10年。水厂原水浊度波动相对较大 (1~64 NTU) ,其他指标如耗氧有机物 (以CODMn计) 和氨氮等浓度均较低,多数情况下能够直接满足出水要求,经组合工艺处理后进一步下降。出水水质良好,产水能够同时满足《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2006) [22] (浊度≤1 NTU,CODMn≤3 mg·L−1、氨氮≤0.5 mg·L−1、余氯≥0.3 mg·L−1、铝≤0.2 mg·L−1) 和即将施行的《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022) [24]要求。根据2019-2021年的水质监测数据 (图5) 可知,沉淀池出水浊度平均值为0.57 NTU,平均去除率为92.6%。出厂水浊度平均值为0.18 NTU,平均去除率为97.7%,翻板滤池对浊度处理效果良好。出厂水CODMn平均值为1.71 mg·L−1,平均去除率为29.6%。其他指标进出水含量均较低且符合标准,此处未做详细统计。每年冬季12月至次年2月的水温为-1.5~7.9 ℃,原水浊度为1.3~14.3 NTU,是典型的低温低浊水。由图5可知,该时期的出厂水浊度平均值为0.15 NTU,平均去除率为96.3%。出厂水CODMn平均值为1.53 mg·L−1,平均去除率为27.8%。此外,水厂原水未检测出铝离子。而经过混凝沉淀后,高效絮凝沉淀池出水铝离子平均浓度为0.13 mg·L−1。通过翻板滤池过滤后,常温期出厂水铝离子浓度约为0.10 mg·L−1,去除率为23.1%;低温期出厂水铝离子浓度约为0.08 mg·L−1,去除率为38.5%。上述结果表明,高效絮凝沉淀池与翻板滤池组合工艺对低温低浊水处理效果良好,能够适应水质水温的变化,出水水质稳定达标。

-

据统计,水厂全年平均PAC、PAM和次氯酸钠的消耗量分别为1.85、0.17和1.70 mg·L−1。3种药剂的单价分别为1 860、27 500、600元·t−1。水厂全年的平均耗电量为0.91 (kW·h)·m−3,平均电价为0.50元·(kW·h)−1。只考虑电耗和药耗成本的情况下,水厂的制水成本约为0.51元·m−3。

-

高效絮凝沉淀池与翻板滤池组合工艺存在以下特点:设备依赖程度较高、药剂投加和运行管理要求高,需要运行人员具备较高的技能水平。因此,在应用过程中,为保证出水水质稳定达标和工艺系统稳定、高效、低成本的运行,对该组合工艺的运行策略和操作要点总结如下。

1) 初始污泥培养。由于高效絮凝沉淀池在运行前需保证有一定量的活性污泥,因此初始污泥的培养至关重要。供试水务公司通过技术改造,实现了不同沉淀池污泥的回流互通。投运任意一个沉淀池之前,可适当提高另外2池污泥浓缩区的泥位,然后回流至新投运沉淀池的絮凝反应区,增加其颗粒物的浓度,便于矾花快速形成和沉降,同时也减少了工艺运行前期药剂的投加量,降低成本。

2) 药剂投加策略。由于高效絮凝沉淀池抗冲击负荷能力较强,药剂投加量在大部分时期较为稳定,仅某些特殊时期需进行调整。以长城水厂为例,水厂全年PAC消耗量为1.85 mg·L−1,PAM消耗量为0.17 mg·L−1,次氯酸钠消耗量为1.70 mg·L−1。春季融冰期,原水氨氮增加,以及每年8月中旬到9月中旬,斜管区易滋生藻类,需提高次氯酸钠投加量。当单池过水量为2 000 m3·h−1左右时,PAC夏季投加量为1.84~2.35 mg·L−1,冬季投加量为2.04~2.45 mg·L−1。当单池过水量增加至2 700~3 000 m3·h−1时,PAC投加量在夏季增加至2.45~2.65 mg·L−1,冬季增加至2.55~2.75 mg·L−1。助凝剂PAM在日常运行中采用单点投加至絮凝筒,投加量为0.07~0.08 mg·L−1。当过水量超过2 000 m3·h−1或冬季低温低浊时期或沉淀池出水浊度为1 NTU左右时,PAM调至两点投加 (絮凝筒和污泥回流管) 。两点投加主要有以下3种情况:0.07 mg·L−1 (絮凝筒)~0.04 mg·L−1 (污泥回流管) 、0.06 mg·L−1 (絮凝筒)~0.05 mg·L−1 (污泥回流管) 、0.05 mg·L−1 (絮凝筒)~0.05 mg·L−1 (污泥回流管) 。

3) 搅拌机转速控制。絮凝效果受搅拌机转速的影响。转速过慢会导致药水混合不均匀,污泥快速下沉至底部形成积泥,过快则可能导致矾花被破坏。结合运行经验,将絮凝搅拌机转速控制在27~32 r·min−1(30~35 Hz),不仅能保证稳定运行,同时可以节约电耗。

4) 泥位控制。泥位是影响高效絮凝沉淀池出水效果的重要因素。目前水厂泥位控制在1.2~1.5 m。泥位超标时,可增大排泥量和调整回流比以降低泥位。从推流反应区翻堰进入污泥浓缩区时,流速过大容易导致堰角积泥。可通过在推流区出水口增设导流板,缓冲搅拌机转速的同时均匀分配泥水。此外,降低翻堰墙高度并将堰顶改造成60°斜坡也能起到一定的改善作用。

5) 污泥回流。污泥回流比会影响絮凝效果、PAM的投加量以及泥位。根据实际运行中矾花的生成情况,将污泥回流比控制在2%~5%时,能够达到强化絮凝效果、节约成本的目的。

6) 翻板滤池的控制。滤料是翻板滤池工艺的核心。水厂运行近10年,无烟煤滤料消耗约20 cm。实际运行表明,少量滤料的流失对翻板滤池出水浊度并无影响。可根据每格滤池的过滤负荷调整反冲洗周期。负荷大时,反冲洗周期短,反之同理。目前,该厂每格滤池反冲洗周期分别控制在13~54 h不等。

-

1) 进出水水质检测结果表明,高效絮凝沉淀池与翻板滤池组合工艺相比单一工艺,对低温低浊水处理效果较好,产水品质得到提高,出水水质满足生活饮用水标准。

2) 通过PAM双点投加来控制反应区的药剂浓度,可以很好地应对水厂的水质波动情况,说明该组合工艺具有一定的抗冲击负荷能力。

3) 高效絮凝沉淀池采用污泥回流的方式,可节约投药量。集絮凝、沉淀和污泥浓缩于一体的设计可实现土地的有效利用,降低占地面积。翻板滤池通过调整反冲洗周期,能够最大限度地降低能耗。

下载:

下载: