-

挥发性有机污染物 (volatile organic compounds,VOCs) 是形成细颗粒物 (PM2.5) 及臭氧 (O3) 的关键前体物与参与物[1],为主要大气污染物,其成分复杂、量大面广,对人群健康亦存在危害[2-3]。移动源排放对城市VOCs贡献约为20%[4]。其中,柴油车行驶强度大、里程多,为移动源排放的主要来源。当前柴油机尾气VOCs处理的DOC、NTP与低温等离子体协同催化等[5-8]技术存在运行成本较高、效率不稳定[9]及二次污染等问题。研发一种安全绿色无二次污染的协同处理装置对于柴油机尾气多组分VOCs减排十分必要。而蒸汽相变团聚预处理技术相对简单、易实现,已长期应用于细颗粒物的团聚。其中,电声换能超声雾化技术可将液体破碎生成微米级雾滴[10],后迅速气化并形成过饱和蒸汽环境。相较于传统喷头形式,该技术产生雾滴的比表面积更大、能耗更低[11],更具实用性。而由双膜理论[12]与吸收法[13]基本原理可知,液相雾滴接触气相VOCs时,VOCs分子可通过扩散作用穿过气膜在相界面与含有吸收剂的雾滴发生相似相溶作用,从而进入液膜被雾滴吸收。

超重力收集器是一种具有三级超重力场并联同轴设置的新型污染物分离技术[14],可与雾化系统结合形成雾化超重力技术。目前,雾化超重力技术已成功应用于工业除尘与气态污染物治理领域,其对某电厂转运站不同入口浓度烟尘去除效率均高于99.5%,对拟薄水铝石和高岭土等细颗粒物的去除效率均在98.7%以上。相较于传统Lapple型旋风除尘器提升较大[15-16]。针对气态污染物的去除,超重力技术应用微米级雾滴结合化学试剂,对汽车尾气中的NO与SO2去除效率可达100%[16]。超重力技术主要包括多级联用与结构改进两类。在多级联用方面,根据不同的应用场景,分为串联与并联2种方式,通过改善流场对称性提高效率[17-19]。在结构改进方面,利用多进气道改善气流对称性的多入口超重力技术与增加涡核破碎翼、涡流探测器等部件降低运行压降的内构件超重力技术应用[20-22]较为广泛。

本研究以国Ⅲ标准柴油机为对象,收集其在怠速运行下排放的尾气VOCs,基于雾化超重力技术结合液相吸收法,研究其在不同运行条件与吸收液配比下的最佳吸收效率,以期为深入实施移动源尾气VOCs减排净化与国Ⅵ标准下的达标排放提供参考。

-

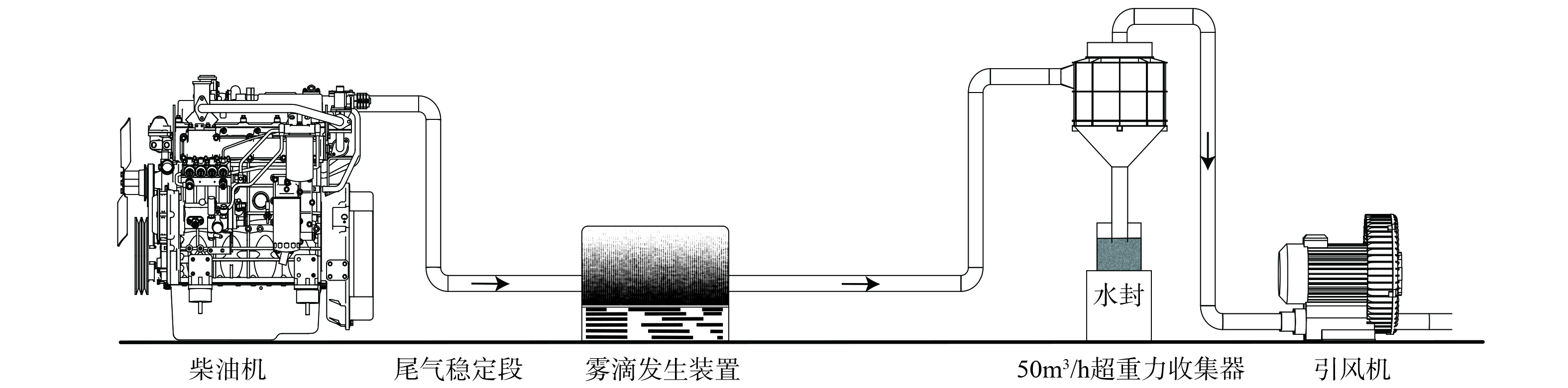

实验装置主要包括4个部分 (图1) :柴油机尾气VOCs产生装置、雾滴发生装置、超重力收集器(图2)、动力装置及连接管道。

采用山东华源莱动4L18E型国Ⅲ标准柴油机在怠速工况下产生的VOCs尾气为柴油机尾气VOCs,并在柴油机排气管后接一定长度管段,以稳定柴油机尾气排出状态。雾滴发生装置包括雾化箱及微米级雾滴发生器,是产生微米级粒径超细雾滴,并形成湿度过饱和环境的主要区域。超重力收集器(图2)主要通过三级超重力作用,将经吸收去除后的洁净尾气由其顶部出口排出,废液由其底部收集,其尺寸见表1。动力装置包括高压漩涡离心式风机及与之配套的变频器。其中,风机可通过负压抽吸作用为整个系统提供稳定的动力,变频器通过改变风机的转速,以达到控制整个系统流速的效果。实验系统使用内径为50 mm的PVC管道连接。

-

实验主要包括三部分:柴油机尾气VOCs排放特性研究、吸收剂对比分析和吸收参数优化实验。

柴油机尾气VOCs排放特性研究在风机风速为45~55 m3·h−1时进行。先使柴油机系统连续运行10 min,待排出尾气稳定后在采样时间4 min,流量500 mL·min−1的条件下使用ZC500型气体采样泵进行采样;然后使用GCMS-QP2020型气相色谱质谱联用仪分析得到尾气中VOCs主要组分;最后使用外标法进行定量分析,从而柴油机尾气VOCs的主要组分浓度。

吸收剂对比分析研究通过使用风机提供动力、用变频器调节流速,在尾气VOCs全部进入微米级雾滴发生装置后,对不同种类吸收剂做VOCs平行吸收实验,筛选得到主要吸收剂。进而通过改变吸收浓度,即加入不同浓度柠檬酸和氯化钠,以筛选最佳吸收条件。

吸收参数优化实验在确定尾气VOCs主要组分定量信息及最佳吸收条件后,通过改变雾滴粒径、雾化量及停留时间来优化实验参数,从而获得最佳运行条件。

实验中尾气VOCs的浓度使用JC-ADZ-3 (T) 型VOCs检测仪测定,每个数据做3组平行实验。通过计算VOCs吸收效率对比最优条件,得到具体计算公式为式 (1) 。

式中:

η 吸收装置对吸收废液的捕集效果采取称重法对水量变化进行了对比测定,吸收废液的收集效率计算公式为式 (2) 。

式中:ηw为吸收废液收集效率;m1为雾滴发生装置水量的减少值,L;m2为超重力收集器水量的增加值,L。

-

VOCs排放特性的定性分析结果表明,柴油机尾气中VOCs成分主要为烷烃、芳香烃及烯烃,其中烷烃、芳香烃及烯烃的主要成分分别为癸烷 (3.75%) 、甲苯 (8.27%) 与乙烯 (4.82%)。定量分析柴油机尾气中VOCs主要成分,结果表面癸烷的质量浓度为0.88 mg·L−1,甲苯的质量浓度为1.15 mg·L−1,乙烯的质量浓度为2.21 mg·L−1。

对定性分析结果与主要成分定量分析结果进行综合分析,结果表明,柴油机尾气VOCs排放特性表现为成分复杂,且各成分含量较低,其中占比相对较多的组分分别为癸烷、甲苯及己烯。因此,后续实验将以柴油机尾气VOCs的吸收效率为指标,确定最佳吸收剂组成及吸收参数,进而对尾气VOCs主要成分吸收效果进行分析。

-

基于文献调研及雾化效果分析结果,选定常见的6种吸收剂:聚乙二醇 (Polyethylene glycol,PEG) 、十二烷苯磺酸钠 (Sodium dodecyl benzene sulfonate,SDBS) 、柠檬酸钠、二甲基亚砜 (Dimethyl sulfoxide,DMSO) :及二甲基甲酰胺 (Dimethyl formamide,DMF) 。在雾滴粒径为5 μm、雾化量为70 mL·min−1、尾气停留时间为1.5 s的实验条件下,进行柴油机尾气VOCs吸收效果对比分析。

-

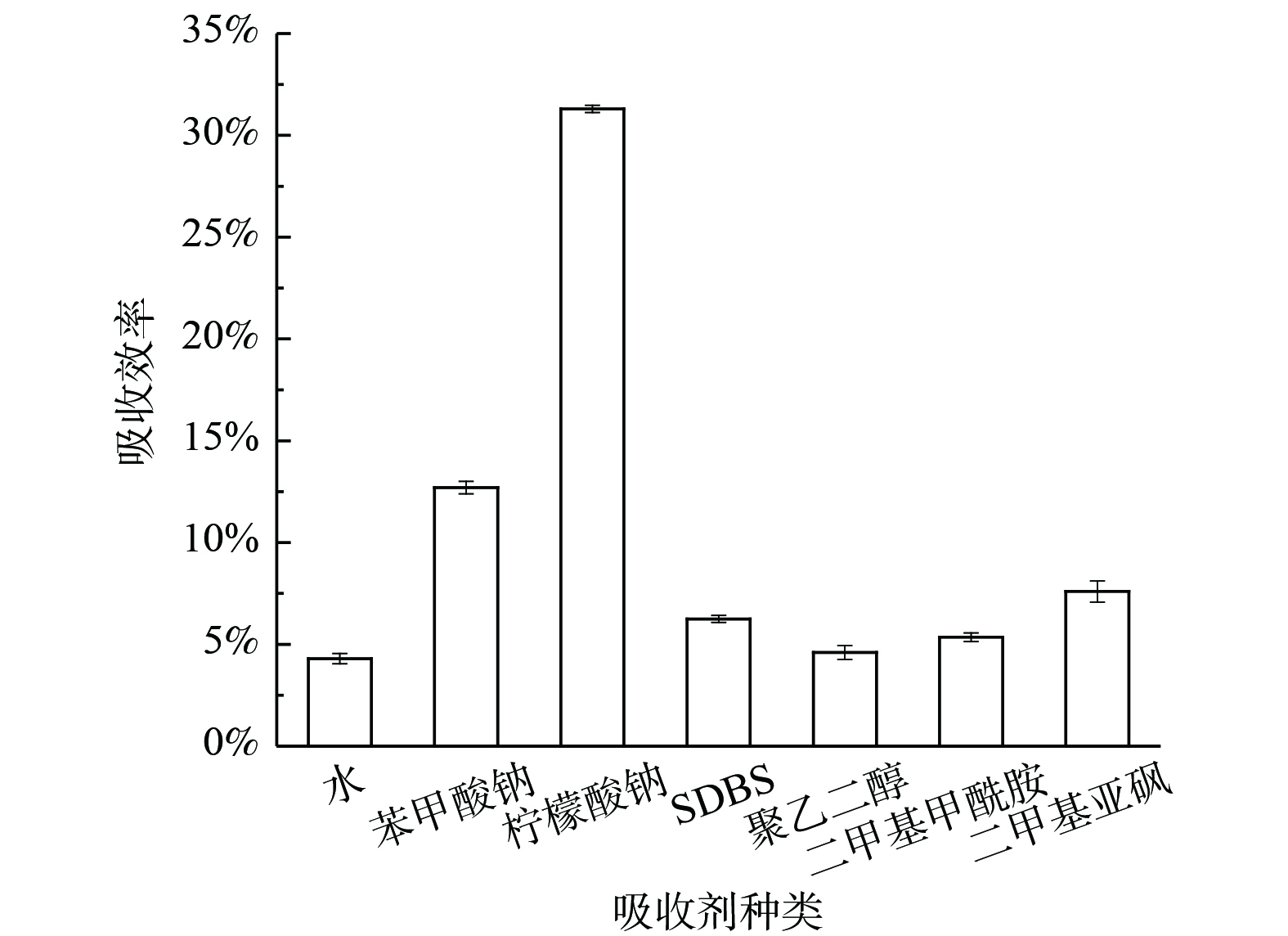

选定纯水作为空白对照组,将上述6种吸收剂统一配置成质量分数为10%的溶液,选定吸收效果最佳的吸收剂,结果如图3所示。相较于纯水,6种不同吸收剂溶液均对柴油机尾气VOCs的吸收起到促进作用,其中柠檬酸钠溶液的吸收效率最高。这一方面是因为表面活性剂碳氢链越长,分子憎水性越大,进而导致临界胶束浓度降低,故柠檬酸钠的短链结构有助于促进传质过程;同时,由于离子型表面活性剂在水中可电离,使得离子型表面活性剂与污染物表面之间的静电相互作用强于非离子型表面活性剂,从而促进了脱油过程。因此,确定柠檬酸钠为最佳吸收剂。

-

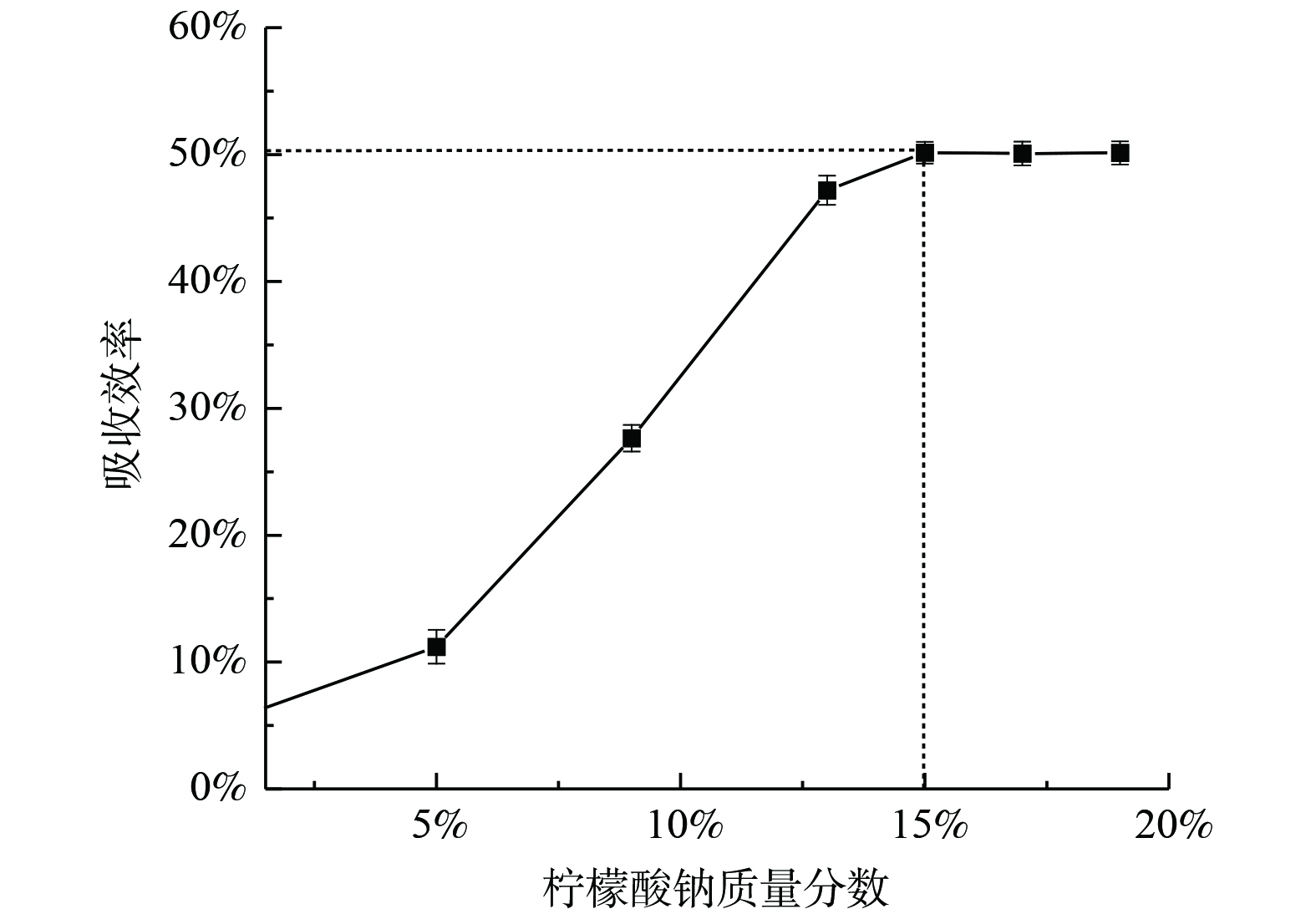

柠檬酸钠溶于水后可电离产生带负电起表面活性作用的柠檬酸根离子。根据表面活性剂特性可知,吸收剂中表面活性离子浓度与吸收效率成正比,直到溶液中表面活性离子浓度达到临界胶束浓度,吸收效率达到最高。通过改变柠檬酸钠的质量分数,探究吸收剂的最佳吸收浓度,结果如图4所示。当柠檬酸钠质量分数为0,即吸收剂为纯水溶液时,对柴油机尾气VOCs吸收效率仅为5%。这是由于柴油机尾气VOCs中的非极性组分难溶于水,随着柠檬酸钠质量分数的不断增加,吸收剂对柴油机尾气VOCs的吸收效率明显提高。当柠檬酸钠质量分数为15%时,吸收剂吸收效率达到最高值。这是由于柠檬酸钠溶液达到临界胶束浓度时达到吸收饱和。因此,确定后续实验中柠檬酸钠吸收剂的最佳质量分数为15%。

-

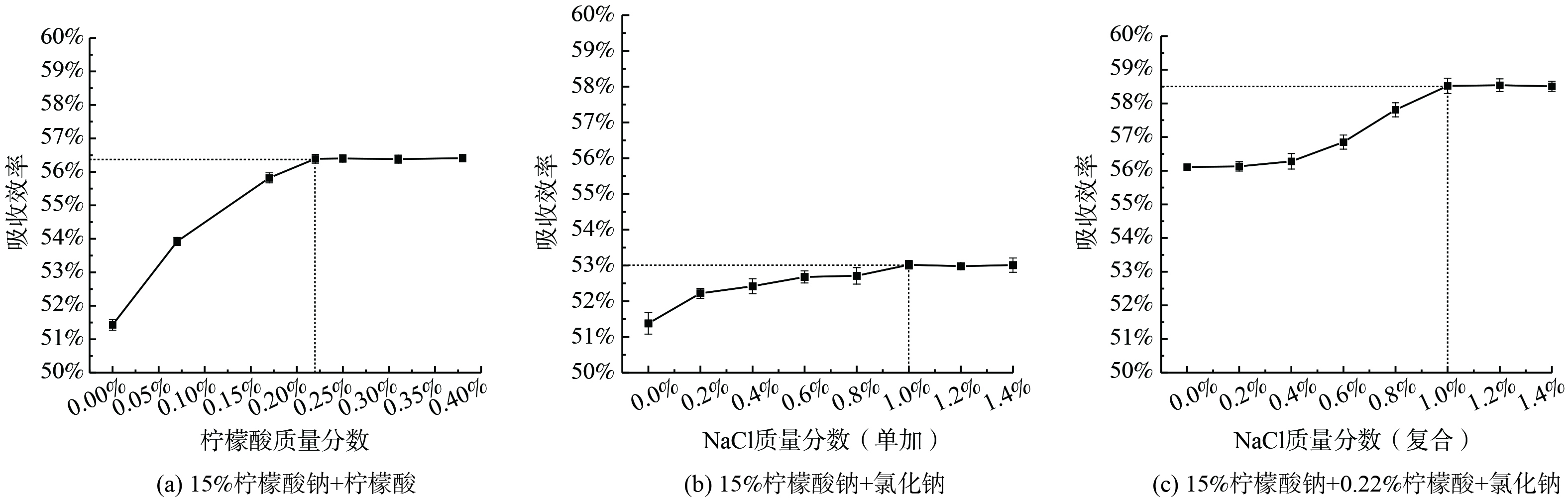

投加一定比例的有机酸和无机盐,有助于提高柠檬酸钠吸收剂对VOCs的吸收能力[23-24]。因此,选定柠檬酸与氯化钠作为吸收剂助剂,按一定比例加入柠檬酸钠吸收剂中,以研究不同比例吸收剂助剂对柴油机尾气VOCs吸收效率的强化作用。首先研究在加入质量分数为15%柠檬酸钠吸收剂的基础上,探究加入不同质量分数柠檬酸助剂和氯化钠对柴油机尾气VOCs去除效率的影响,结果如图5 (a) 和 (b) 所示。在此基础上,确定柠檬酸质量分数为0.22%,探究加入不同浓度氯化钠对VOCs吸收效率的复合影响,结果如图5 (c) 所示。

随着柠檬酸的不断加入,柴油机尾气VOCs的吸收效率不断提高,并于柠檬酸质量分数为0.22%时,达到吸收效率最高值56.4%。这一方面是由于柠檬酸可与柠檬酸钠组成缓冲体系,通过抑制柠檬酸钠的水解反应,使具有表面活性的柠檬酸根离子数量不降低。同时,柠檬酸的加入可降低吸附层同性电荷间的排斥力,进而增强吸收剂对VOCs的吸收效率。而由图5 (b) 可知,在单独添加氯化钠时,随着氯化钠质量分数的提高,会导致柴油机尾气VOCs吸收效率的增大,当氯化钠质量分数为1%时,柴油机尾气VOCs吸收效率达到峰值,为53.0%。这是由于氯化钠在水中会电离产生钠离子,这部分阳离子可与柠檬酸根离子中和,以减少柠檬酸根离子头基之间的排斥作用。因此,在已投加15%柠檬酸钠、0.22%柠檬酸的基础上,加入不同质量分数的氯化钠,同样发现在氯化钠质量分数为1%时,吸收效率最高,为58.5%,但相较于单独添加氯化钠时吸收效率略有增加。这是由于添加氯化钠后强化了柠檬酸的电离程度,进而提高了吸收剂对VOCs的吸收水平,因此,确定氯化钠的最佳质量分数为1%。

-

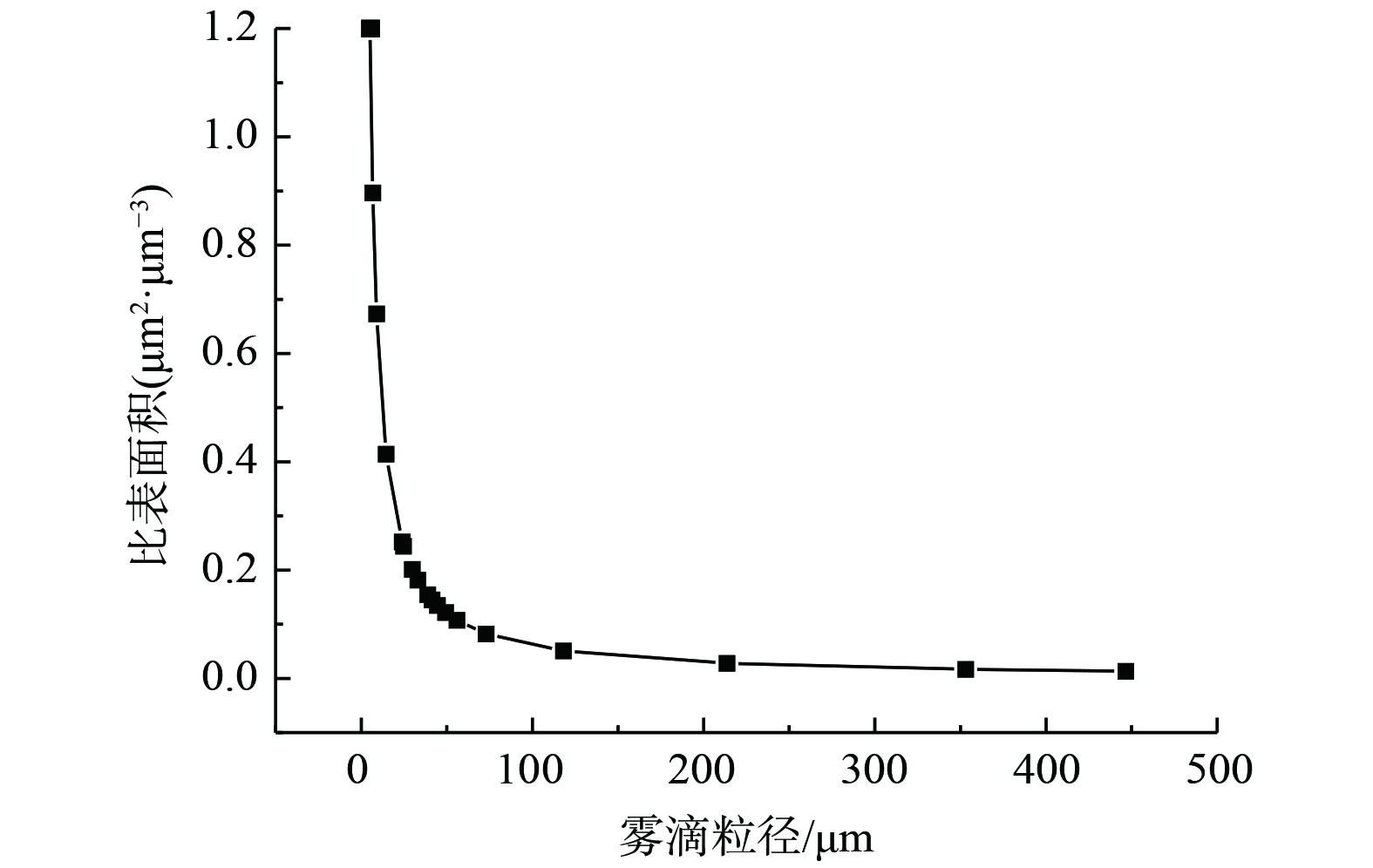

在主吸收剂为15%柠檬酸钠、助剂为0.22%柠檬酸与1%氯化钠的吸收剂条件下,开展主要运行参数的优化研究。超声波雾化技术可产生4~10 μm的超细雾滴,在相同耗水量下,相较于传统工业喷头,尾气接触面积更大,有助于增强吸收效率。实验使用珠海欧美克公司的DP-02型喷雾粒度分析仪测定微米级雾滴粒径与相对应的比表面积,两者关系如图6所示。雾滴的比表面积与粒径呈反比关系,即雾滴粒径越小、雾滴与柴油机尾气VOCs的接触面积越大。

因此,在70 mL·min−1的雾化量与1.5 s的尾气停留时间条件下,在反应时间为5~73 μm条件下,研究雾滴粒径对尾气VOCs吸收效率的影响,结果如图7所示。随着雾滴粒径的不断增大,柴油机尾气VOCs的吸收效率迅速降低;当雾滴粒径为5 μm时,柴油机尾气VOCs吸收效率达到最高。这是由于随着雾滴粒径降低,雾滴比表面积不断增大,雾滴与柴油机尾气VOCs的接触面积也随之增加,进而提升了对VOCs的吸收效率。

-

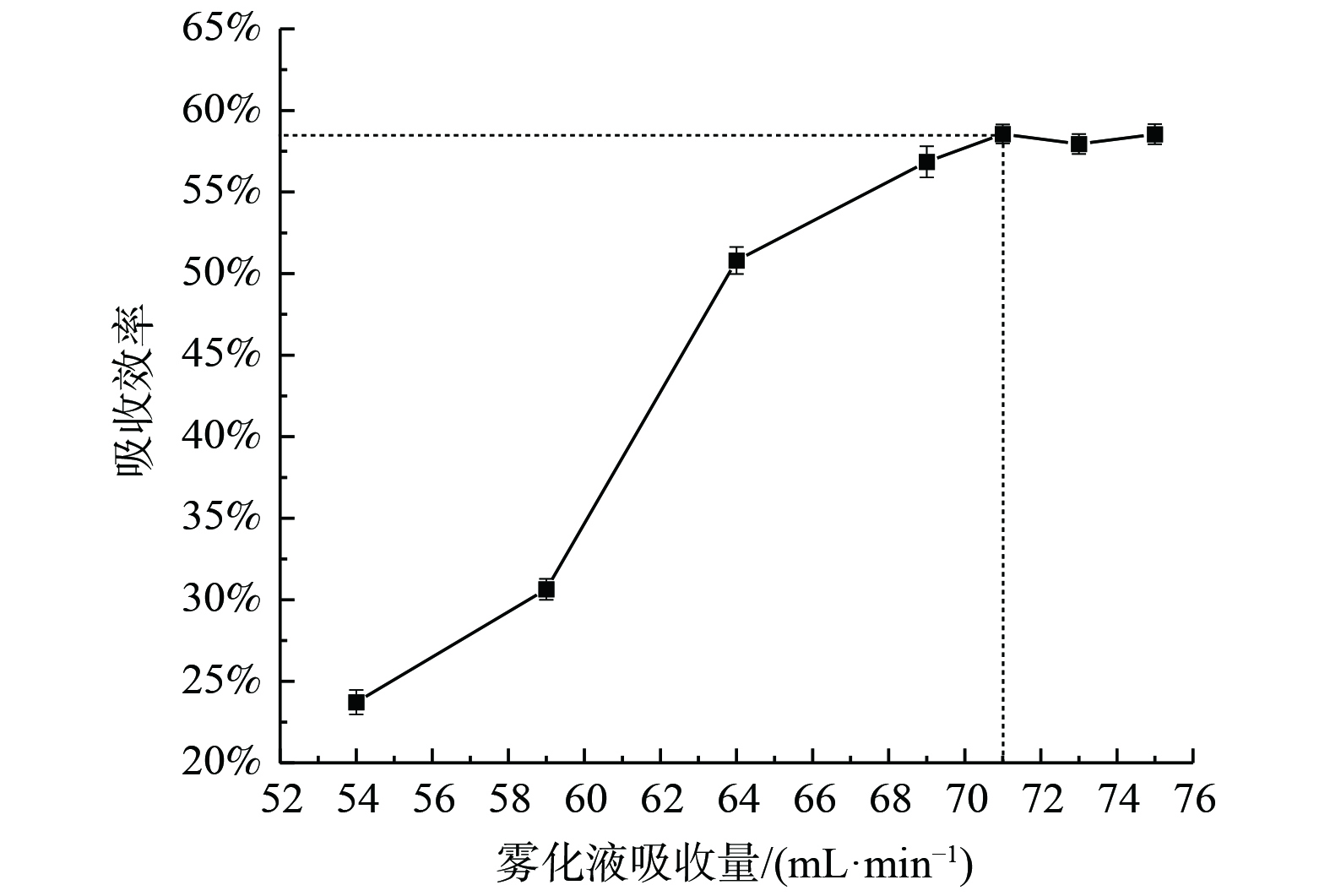

微米级雾滴浓度越大,吸收剂与柴油机尾气VOCs分子接触概率会增大,进而增强吸收效果。因此,利用不同规格的超声波雾化器产生不同浓度雾滴,在5 μm的雾滴粒径与1.5 s尾气停留时间的条件下,在54~75 mL·min−1条件下,研究吸收剂雾化量对柴油机尾气VOCs吸收效率的影响,结果如图8所示。

吸收液雾化量与柴油机尾气VOCs吸收效率整体呈正比关系。当吸收液雾化量达到71 mL·min−1时,吸收效率达到最高;随着继续增大吸收剂雾化量,吸收效率呈小幅波动趋势。这是由于随着雾化量的增大,雾滴与柴油机尾气VOCs的接触概率增大,但当雾滴浓度增大至一定值时吸收达到饱和,整体柴油机尾气VOCs吸收效率达到峰值。

-

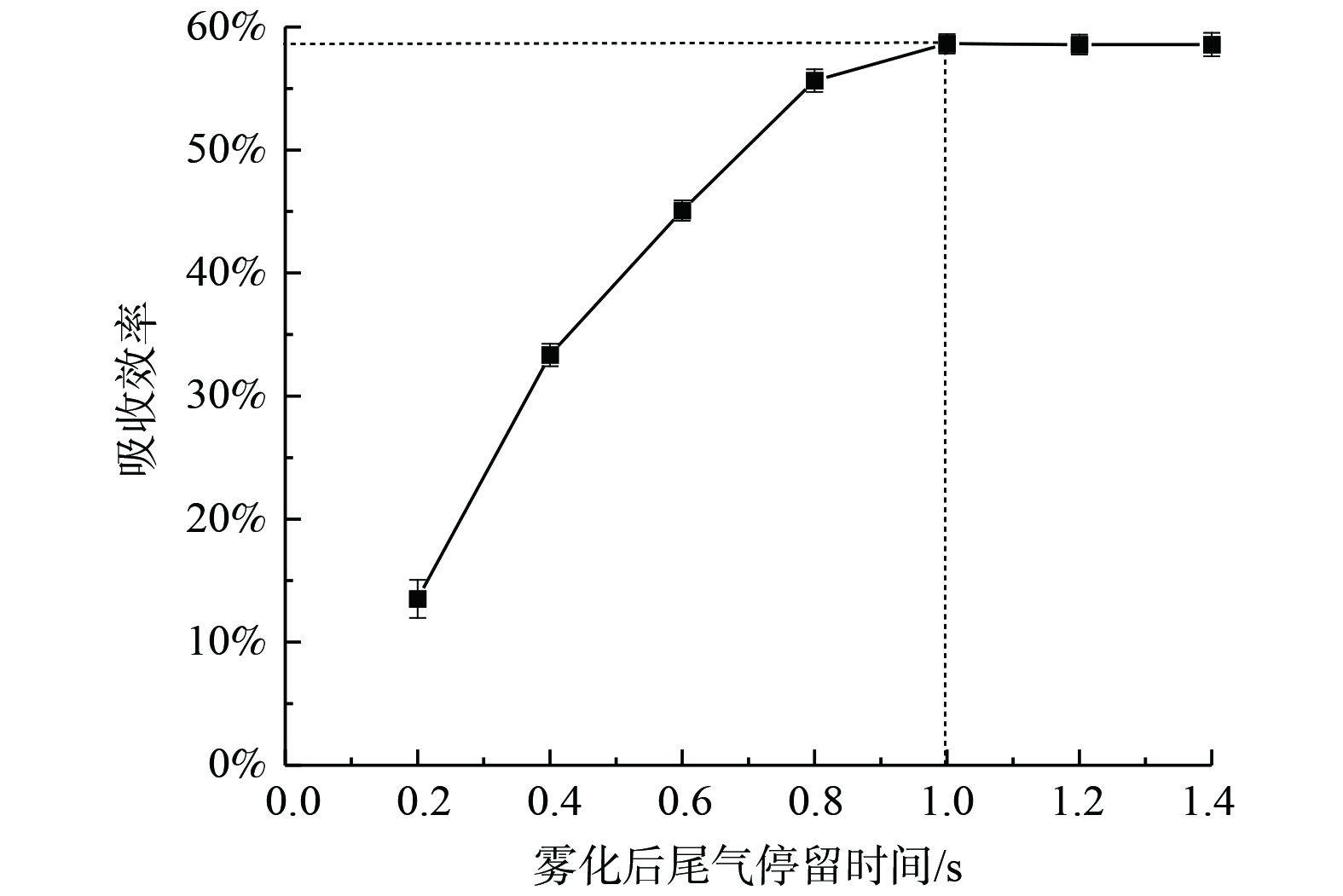

在经过含有吸收剂雾滴与柴油机尾气VOCs接触后,增加反应时间有助于强化气液传质效果。通过改变雾滴发生装置与超重力收集器之间管段的长度,通过控制雾滴与柴油机尾气VOCs的反应时间,在5 μm雾滴粒径与71 mL·min−1雾化量条件下,探究反应时间为0.2~1.4 s时,尾气停留时间对吸收效率的影响,结果如图9所示。雾化后尾气停留时间与柴油机尾气VOCs吸收效率呈正比关系。当尾气停留时间为1 s时,柴油机尾气VOCs吸收效率达到最高并保持恒定。这是由于停留时间的增加使得雾滴与柴油机尾气VOCs充分反应吸收,但雾滴与柴油机尾气VOCs的反应达到上限后,随着停留时间的增加,效率不再升高,故确定1 s为吸收装置的最佳尾气停留时间。

综上所述,当微米级雾滴发生装置产生雾滴粒径为5 μm、雾化量为71 mL·min−1、雾化后尾气停留时间为1 s时,实验系统对柴油机尾气VOCs的吸收效果最佳,吸收效率为58.5%。

-

基于上述条件,使用气相色谱质谱联用仪 (GCMS) 对处理后柴油机尾气VOCs样品的主成分浓度进行定量分析,并根据结果计算得到柴油机尾气VOCs中主要成分中癸烷、甲苯与乙烯的吸收效率,分别为80.26%、42.59%与76.44%。这表明,在最佳吸收剂配比与实验参数条件下运行,本系统对柴油机尾气VOCs的3类主要成分均保持较好的去除效果。

-

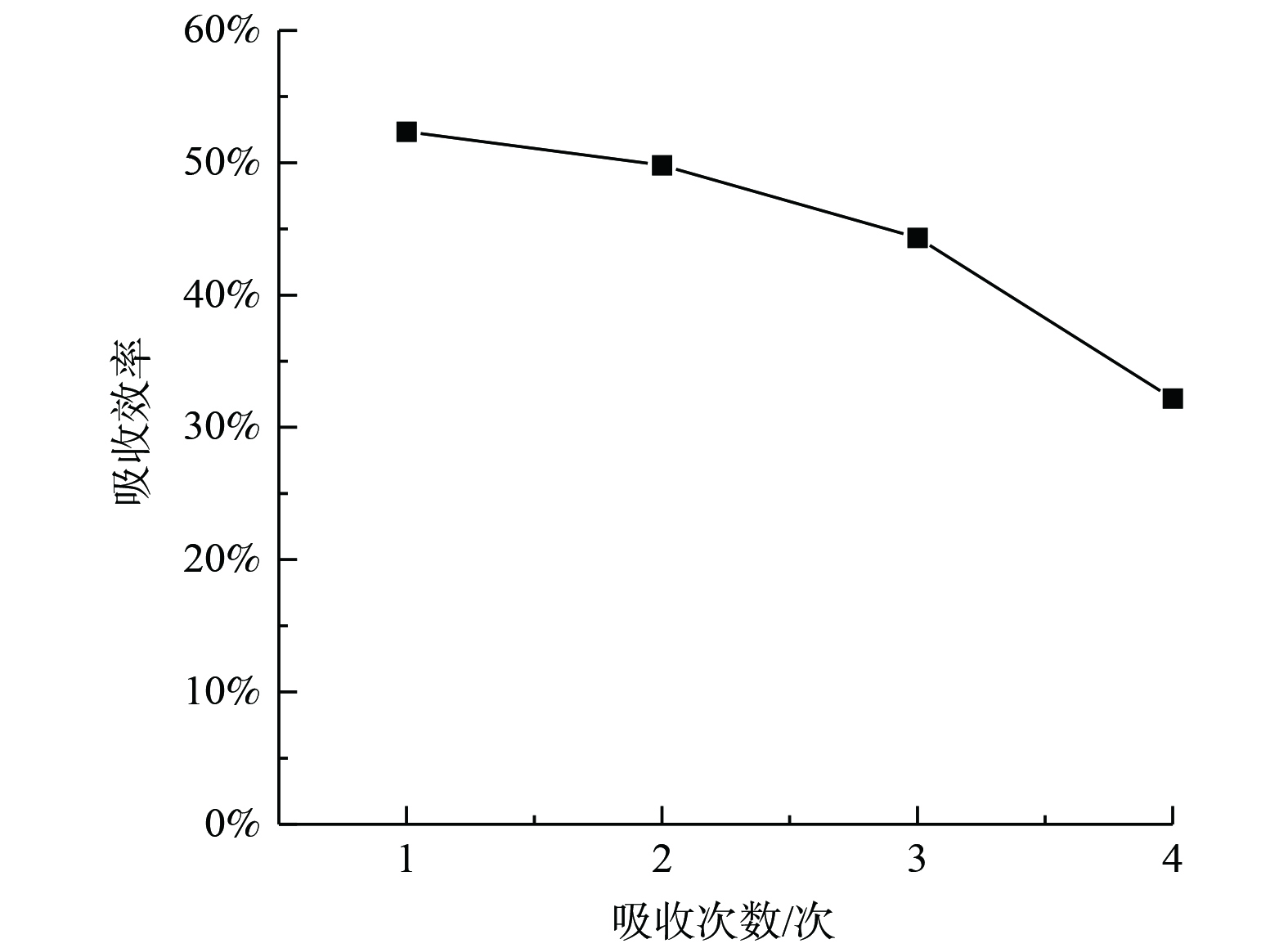

通过多组实验测定,超重力收集器对吸收废液的收集效率约为95%,即能捕集吸收过程中产生的绝大多数废液,几乎不产生二次污染。同时,鉴于吸收液在构成上以水为主,采用直接蒸馏的方法开展吸收液的再生性能分析,结果如图10所示。吸收液具有良好的可再生性,在重复利用4次后仍对VOCs具有一定的净化效果,吸收效率为32.2%。然而,随着再生次数的增加,吸收液对VOCs的吸收效率降低。这与VOCs成分复杂,蒸馏过程并不能解吸所有成分有关。

-

1) 由于柠檬酸钠表面活性剂脱油速率快、分子量小,其短链结构可促进传质,吸收剂的最佳分配比为:15%柠檬酸钠的主吸收剂搭配0.22%柠檬酸与1%氯化钠的吸收剂助剂。

氯化钠的加入可通过电中和作用增加柠檬酸钠表面活性,添加柠檬酸对于增加尾气中VOCs在吸收剂中的溶解度具有积极作用。

2) 当运行参数为雾滴粒径5 μm、雾化量71 mL·min−1、雾化后尾气停留时间1 s时,系统对于柴油机尾气VOCs吸收效果最佳。这是由于雾滴粒径与雾滴比表面积成反比关系,减小雾滴粒径的同时增大雾化量可增加含有吸收液的雾滴与尾气中VOCs的接触面积,尾气停留时间的提高有助于增加吸收反应时间。

3) 在最佳运行条件下,本系统的综合去除效率为58.5%。其中,对柴油机尾气VOCs主成分癸烷、甲苯和己烯的去除效率分别达到了80.26%、42.59%与76.44%,这表明本系统对柴油机尾气VOCs具有较好的去除效果。在接入本系统后,柴油机排气背压相较于未接时上升5.9%,对柴油机动力性能影响较小。超重力收集器的使用可较好的收集吸收废液,且吸收液具有良好的可再生性,几乎不产生二次污染问题。

4) 雾化超重力吸收系统对柴油机产生的多组分混合VOCs尾气去除效果较好,同时具备成本低、不产生二次污染、吸收液可再生等优点,为移动源多组分VOCs协同处理提供了新思路。针对移动源尾气处理系统应用小型化的需求,将进一步优化实验系统,开展系统集成化设计和装置引风系统与汽车动力系统结合的研究。

下载:

下载: