-

目前,我国正处于突发环境事件高发频发期,其中流域突发环境事件发生频率最高,具有处置难度大、影响范围广、持续时间长等特点。2014—2017年全国发生的10起重大突发环境事件中,7起为流域突发环境事件[1]。

流域突发环境事件应急综合演练(以下简称“综合演练”)旨在检验地方政府环境应急预案及应急响应机制,厘清相关部门职责分工,锻炼环境应急队伍、提高应急处置能力。综合演练是提高流域突发环境事件应对能力、保障流域水环境安全的必要措施。2005年,美国发布了国家应急演练计划(National Exercise Program,NEP);2001年,澳大利亚出台了应急演练管理指南[2]。我国也相继发布《突发事件应急演练指南》[3]《突发环境事件应急管理办法》[4]《国家突发环境事件应急预案》[5]《突发环境事件信息报告办法》[6]等办法与标准。在实际应急管理工作中,我国各级政府和企事业单位对应急演练工作十分重视。据不完全统计,以北京为例,每年开展的各级应急演练活动至少也有数千次[2]。

经过多年发展,环境应急演练已从最初仅演示“如何处置”,向演练“发生事故后应急全流程”转变。在系统性、完整性及规范性逐渐增强的同时,演练时还需要调度更多部门,对各环节各部门专业性及配合度的要求更高。因此,有必要对典型的综合演练案例进行流程上、技术上的深入剖析和总结。本文以2018年我国某跨境河流突发环境事件应急综合演练为例,结合该环境应急案例中遇到的实际问题,对演练各环节进行分析,以期为今后可能发生的类似突发环境事件应急处置提供参考。

-

本次综合演练地点位于我国某跨境河流(以下简称E河),流域内移动型风险源主要为汽柴油等危险化学品道路运输环节。E河所在省份(以下简称X省)的另一跨境河流近年曾发生油罐车侧翻事故导致水体污染事件,虽因处置及时,最终未造成跨境污染,但暴露出A省跨境河流诸多风险隐患。E河流域沿河公路、跨河大桥众多,且部分距离国境线较近,存在较高环境风险,加之干流水量大流速快,污染处置难度大。

此前,E河流域及所在地市(以下简称A市)已完成较系统的环境风险评估工作,对风险路段进行了识别与分级,摸清了环境风险底数,并根据评估结果完成了一系列风险防控工程及装备、物资储备,初步具备了应对各类流域突发环境事件的能力。同时,编制了流域突发环境事件应急预案,完善了各级应急响应联动机制,理顺了各部门职责分工;建设了风险防控与应急管理平台,基本实现了环境应急管理的信息化。以上多项工作成果为本次综合演练的开展奠定了坚实的基础,对提高演练效果具有重要意义。

因此,为检验E河流域及A市环境应急预案及应急响应机制、锻炼环境应急队伍,提高各应急力量的快速响应、应急监测、应急处置和协调配合能力,开展本次E河流域突发环境事件应急综合演练。

-

综合演练一般由所在地人民政府或生态环境部门主办。如跨行政区划或涉及重要敏感目标,可多地政府或与上级生态环境部门联合举办。如涉及较多企业职责,则应与相关企业联合举办。本次E河流域突然环境事件应急综合演练由A市人民政府与X省生态环境厅联合举办。相关部门组成筹备领导小组,下设策划组、摄制组、现场调度组、后勤保障组等工作小组,分别负责演练设计统筹及方案脚本编制、视频素材制作及现场拍摄、预演及演练现场组织调度、人员物资协调保障等工作。

-

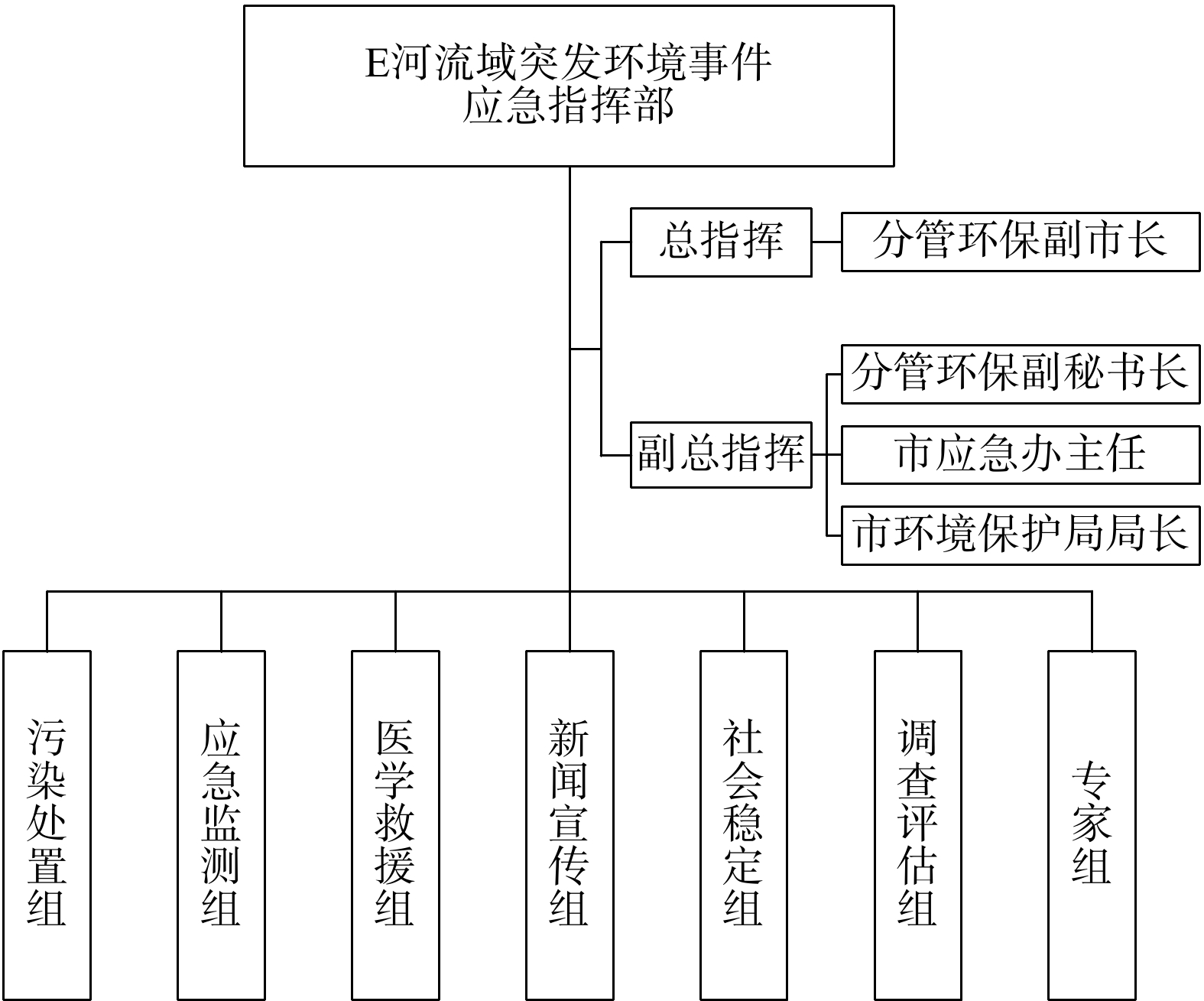

根据所在地突发环境事件应急预案,确定应急指挥部总指挥及下属工作组,各工作组在指挥部的统一调度下开展工作。本次演练设定的突发环境事件影响范围控制在事发点所在县(以下简称B县)及下游县(以下简称H县)内,因跨国界河流区位较为敏感,可适当提高响应级别[5],应急总指挥由该市分管生态环境工作的副市长担任。根据该市突发环境事件应急预案,设置污染处置组、应急监测组、医学救援组、新闻宣传组、社会稳定组、调查评估组、专家组7个工作组,指挥部组织架构见图1。其中,污染处置组由当地政府应急、消防、武警、公安等部门组成,应急监测组、调查评估组、专家组由生态环境部门牵头,医学救援组、新闻宣传组、社会稳定组分别由当地卫生、宣传、公安部门牵头。

-

综合演练涉及的场景、参演单位、人员、物资众多,应制定详细的演练任务清单,以确保各阶段有序推进。本次综合演练中,制订了信息上报、事态研判、污染处置、应急终止等阶段的任务清单(污染处置阶段任务清单见表1),明确了各参演单位在各阶段的主要任务、参演人员需求及物资配备,以便于各参演单位准备与配合。

-

演练的情景设计应具有典型性和针对性,尽量选择当地较常见的风险源,设置合理的事件触发条件和场景。本次演练的情景设计内容包括如下2个部分。

1)确定污染物类别及泄漏量。污染物类别一般选择环境风险较高的工业废水、危险化学品、固体废物、重金属、石油类等污染物。根据设定的突发环境事件触发条件及污染物,设计符合情景、贴合实际的泄漏量、扩散范围、污染浓度等参数,进而为各应急阶段的持续时间、应对措施等的把控提供数据支撑。本次综合演练选取道路运输中较常见的柴油作为污染物,事件触发条件为道路追尾事故,导致约20 t柴油泄漏进入E河,根据下游干支流流量、流速等参数,利用信息化平台中的模型推算污染扩散时间、距离及污染浓度分布情况。

2)设计事故的发生及事态发展。事故发生的类型应充分考虑流域风险评估的结果及近年来突发环境事件的统计数据,模拟本流域内可能发生的突发环境事件,或以历史上发生的典型流域突发环境事件为蓝本进行情景设计。如发生率较高的企业安全生产事故、违法违规排污、水(陆)交通运输事故、尾矿库泄漏、自然灾害等引发的流域突发环境事件。本次演练以该省某河流近年一起柴油车侧翻事故导致的污染事件为蓝本,模拟在E河干流某跨河大桥上一辆油罐车引发追尾事故而导致的突发环境事件。

事态的发展设定应符合实际,并与后续的处置工作紧密结合。本次演练事发点设在距离出境断面约155 km处,若不及时处理可能产生跨国界污染。事故发生后,事发点所在县B县公安、卫生、消防、生态环境按照各自应急预案开展交通管制、伤员救治、污染源封堵、前期监测等前期工作。B县政府初步研判大量柴油流入E河干流可能造成跨国界污染,超出本县处置能力,在所属地级市A市政府及省生态环境厅支援下,有序开展应急监测、事态研判、信息报送、污染处置等应急工作,最终事件得到及时妥善处置,未造成跨国界污染。

-

综合演练应体现示范效应和样板效果,为可能发生的突发环境事件应急工作提供参考。因此,演练应尽可能保持应急流程的完整性及规范性。

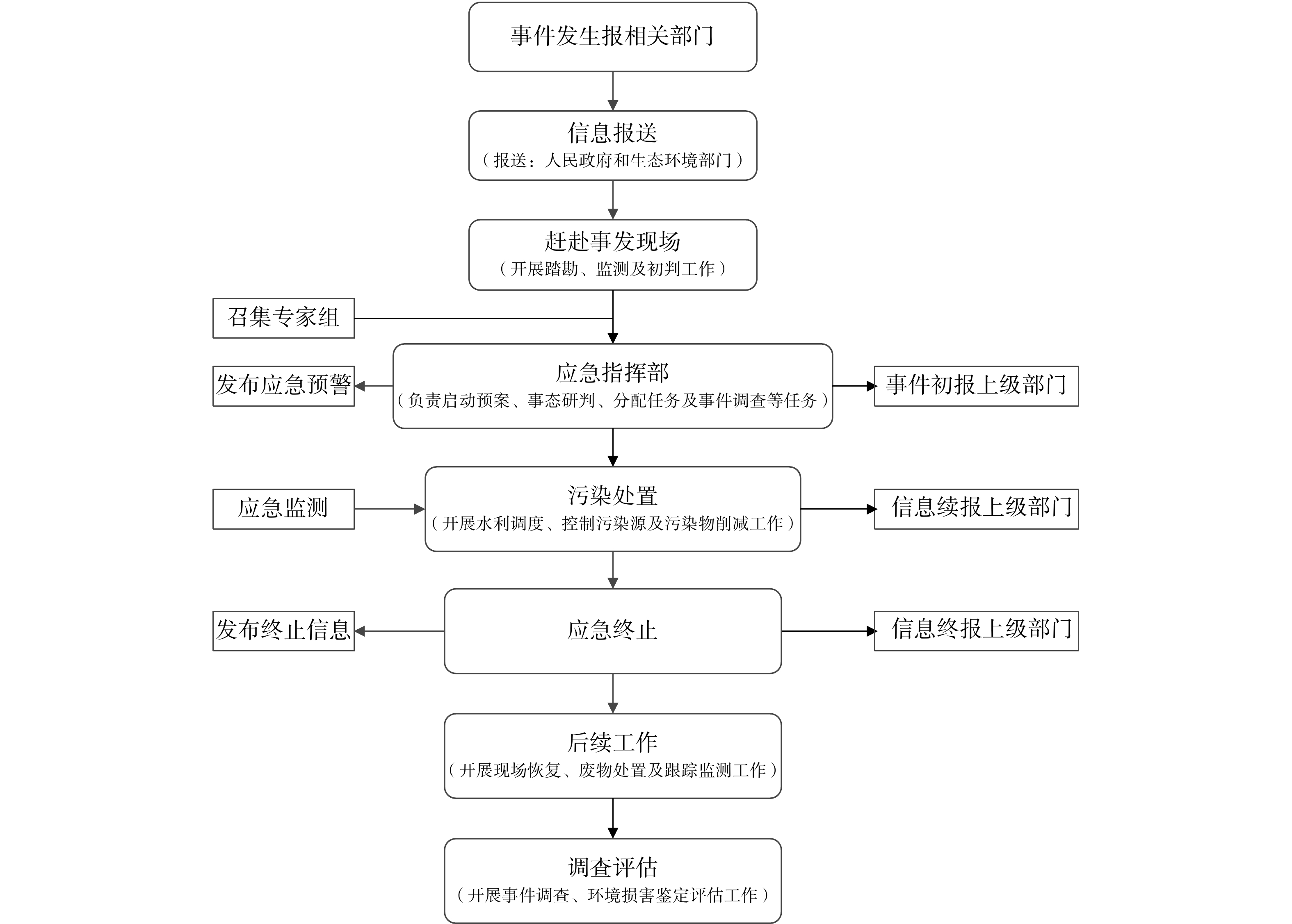

本次综合演练为环境应急全流程演练(流程见图2),包含事件发生、应急响应、污染处置至应急终止及后续各项工作。演练各环节虽有所侧重,但尽量保持完整性,如应急监测环节包含制定监测方案、开展应急监测至应急响应终止后的跟踪监测等。演练各环节应参照相关国家标准、规范。如信息上报环节参照《突发环境事件信息报告办法》[5]中上报流程、时限等要求开展;应急监测工作参照《突发环境事件应急监测技术规范》开展;其他环节如事故处置、消防抢险、医学救援等也应遵循该专业领域相关规范要求进行。

-

综合演练展示及观摩的形式大致可分为观看预制视频、远程观看实况直播、现场观摩实战演练或相互穿插结合等形式。观看预制视频的形式场景可多次重拍及进行精细化的后期加工,呈现较华丽的成片。远程观看实况直播的形式可保持观摩人员不转场的情况下通过镜头切换,较完整且更生动地展示应急工作的各环节。现场观摩实战演练的形式可让观摩人员身临其境地体验现场应急工作。3种形式对场地、设备、参演人员等要求依次递增,实施难度亦依次递增。在实际演练中,可根据情景设计及演练目的等,各演练环节可灵活采用各种形式展示,呈现最佳效果。

本次演练主要通过现场观看视频及实战演练相结合的形式进行,各环节演练形式安排见表2。如事态研判环节主要通过现场桌面推演方式展示。应急监测环节采取提前实战演练的形式,并全程记录成片,在综合演练过程中穿插播放,既锻炼了应急监测队伍,又兼顾了观摩效果。对于事故发生、污染泄漏、筑坝截流、夜间作业等对环境影响较大或风险把控难度较大的环节,采用预制视频辅以模拟替代、后期特效、剪辑等手段,兼顾演练的完整性及观摩效果。

本次演练观摩采用实地观摩形式,主要观摩事发点、1号处置点这2个较有代表性的点位现场情况,观摩现场布置见图3。事发点观摩位置设置于场景最集中的跨河大桥下游河堤高地,视野开阔能一览事故及污染源处置现场,辅以电子大屏,极大地保证了观摩效果。演练期间观摩团转场至最近的1号处置点,身临其境地体验污染处置的过程。

-

综合演练涉及内容繁多且关系复杂,故脚本是演练有序进行的关键。脚本应包含时间安排、台词对话、场景展示及切换等内容,本次演练脚本(节选)详见表3。根据演练的目的和重心,脚本中各场景、各参演单位宜安排不同程度的戏份并预估时间,以便于演练的整体把控。台词的设计应符合场景氛围及人物身份的语言风格,可征求参演人员意见进行适当调整,以提高演练效果。场景内容、对动作的描述应完整详细、指向清晰,并与台词相匹配,场景间的切换宜自然流畅。本次演练脚本按照事态发展顺序,共分为演练背景、事故处置及信息报送、事态研判、1号处置点演练、应急处置、应急终止6个板块,对演练各阶段进行详细描述。

为确保演练效果,正式演练前需经过多次桌面推演及实地预演彩排。桌面推演通过对演练脚本的虚拟演练,主要目的为帮助参演人员逐渐熟悉流程、场景及台词,同时进一步优化脚本。实地预演是在桌面推演基础上加入现场人员、车辆、设备进出场及走位、场景切换等动态内容,是正式演练全过程的完整彩排,建议在演练前1~3天开展。为达到更好的展示效果,本次演练共进行2次桌面推演、2次实地预演,为正式演练做好充分准备。

-

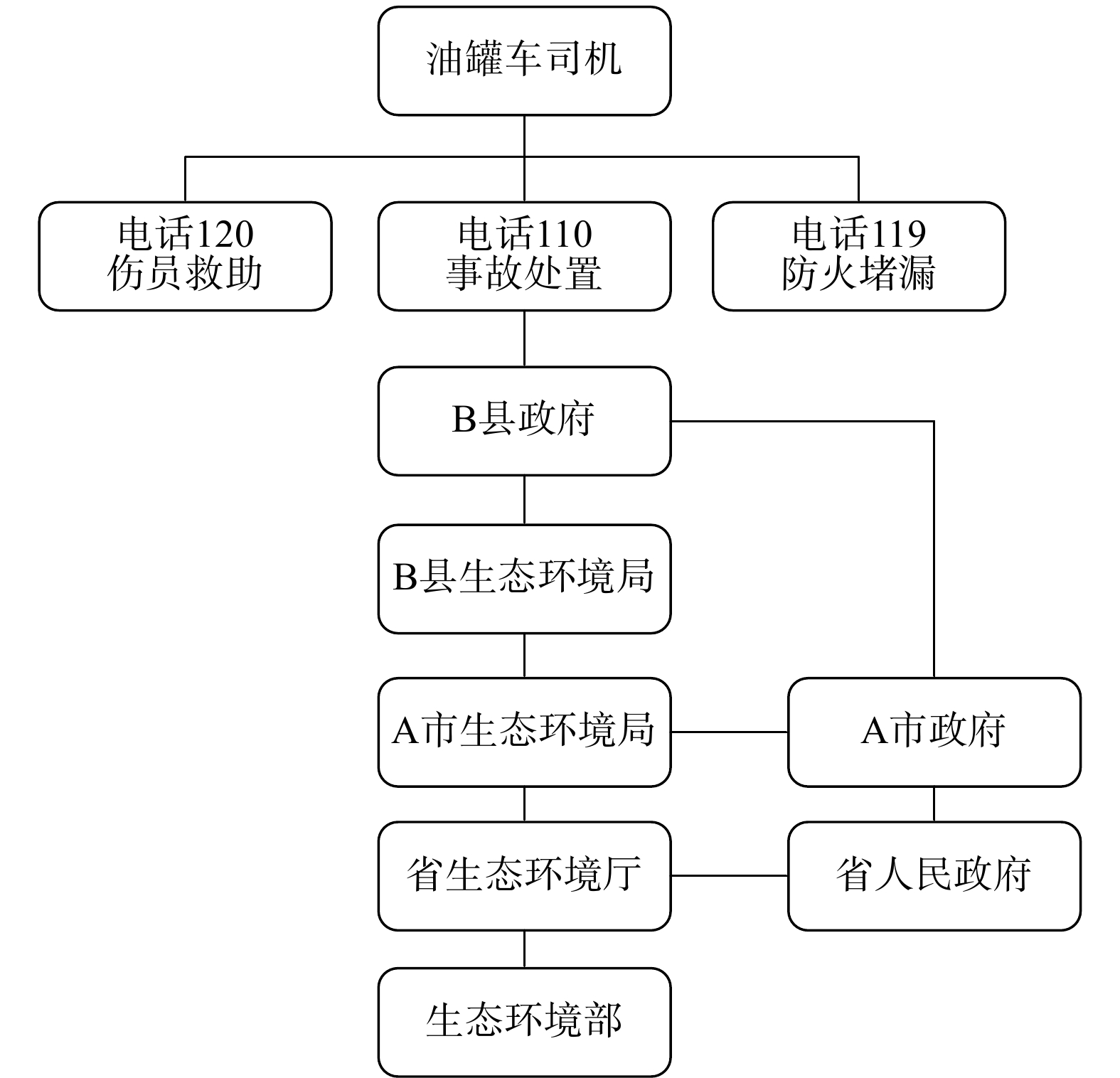

信息报送及应急响流程的启动应按照本地应急预案开展,应急响应级别根据演练情景设计需求结合实际情况设定。本次演练设定为较大级别,追尾事故造成油罐破裂及后车司机受伤,油罐车司机立即拨打110热线报告事故信息,公安局接报后报告县政府并通报消防、卫计部门,B县政府按照本县环境应急预案通知县生态环境局并上报A市政府,然后逐级上报至省生态环境厅、本省政府及生态环境部,本次演练信息报送流程见图4。A市政府成立指挥部,并根据初步研判启动Ⅲ级应急响应。

-

事态研判环节主要发挥专家组的作用。专家组综合考虑水文、气象等基础数据,利用污染扩散模型,推算污染物到达各监测断面的时间及浓度,为应急指挥部提供处置建议,以便更合理地分配人力、物力进行应急处置措施的实施。处置过程中,对应急监测方案及监测快报进行研判,充分利用监测数据,为污染处置措施及应急响应的及时调整提供建议。本次演练中,主要利用该省应急管理平台的一维非恒定流水质模型[7]模拟的污染物迁移过程来进行。鉴于模型模拟及事态研判的专业性,且直接影响应急效果,而地方科技力量相对薄弱且缺乏相应的技术与经验,故该部分内容主要是由省生态环境厅及外聘的应急领域专家牵头完成,并由相关部门配合完成相应工作。

-

应急监测的目的是为应急指挥部决策提供关键数据支撑,主要由地方环境监测部门实施。本次演练中,由于A市监测能力较薄弱,应急监测环节由省环境监测站牵头,调集A市及周边3个地级市监测力量联合监测。根据污染物特性及水文条件,制定了应急监测方案,确定应急监测因子为石油类,参照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)相应水质类别标准限值执行。同时布设背景断面、1#~5#断面、出境断面等7个监测断面,并设置2个临时实验室,监测断面布设见图5,调配监测人员、车辆、仪器、试剂等开展现场采样、实验分析、出具快报等系列工作。

-

污染处置方案由专家组配合当地政府生态环境部门制定,由地方政府组织消防等相关部门具体执行。本次演练主要采取以下3方面污染控制与处置措施。

1)水利调控。对事发点上下游所有支流、干流中的水库电站实行关闸或控流,减缓河道水流速度,延缓污染物扩散速度及出境时间。

2)切断污染源。对油罐洒水降温;封堵破损油罐;堵塞桥上排水口,将柴油引入临时收集池暂存,并对受柴油污染的土壤进行清挖;利用河道天然分岔,在事发点上下游筑坝截流改道,对污染水体进行吸油处理,油罐洒水降温及封堵现场见图6。

3)污染物削减。吸油毡作为流域石油类处置最常用的物资,也是地方储备量最充足的物资之一,是本次演练中污染物削减的主要材料。根据当地吸油毡尺寸1 000 mm×500 mm×10 mm、比重约90 kg·m−3、饱和吸油量约33.5 mg·g−1[8]等参数,结合平均河宽约200 m、流速约0.8 m·s−1等实际条件,以及泄漏量20 t、距离出境断面155 km等设定条件,经专家研判及模型污染模拟结果,按每道截污屏障宽度600 m,每个处置点3道屏障设计,共需设置7个污染处置点,对已流向下游河道的柴油污染物进行吸附削减,确保出境断面水质安全,截污屏障安装现场见图7。本环节需大量人力物力,为保障应急处置工作顺利开展,应急指挥部调集了周边县市人员、物资等作为补充支援。

-

应急响应的终止指令由应急指挥部根据污染处置结果及专家研判意见下达。经过持续处置,水体石油类污染物浓度全线达标后,再继续跟踪监测48 h。水质持续达标后,根据专家组的研判及建议,应急指挥部宣布应急响应终止,并安排现场恢复、废物处置、跟踪监测及环境损害鉴定评估等后续工作。

-

1)编制完善的本级政府突发环境事件应急预案,明确各部门责任分工,明确工作流程,为演练并开展流域环境应急工作提供依据;

2)补全本流域内风险源、风险物质等底数,为演练及应急工作提供基础数据支撑;

3)演练形式要逐步向实战方向靠拢,减少监测方案、处置方案等提前设计成分,可采用不提前通知的“盲演”等方式开展,提高环境应急队伍的实战能力;

4)流域突发环境事件容易造成跨区域污染,可联合上下游环境应急队伍开展综合演练,以提升更高级别突发环境事件的应对能力。

下载:

下载: