-

我国是废弃物产量的大国,快速增长的垃圾产量给公众健康、环境质量和经济社会的可持续发展带来一系列挑战[1]。为了疏解“垃圾围城”困境,实现“双碳”背景下垃圾绿色化、减量化、资源化的目标,垃圾分类治理已势在必行。整体把握垃圾分类治理的研究现状,寻找该领域的研究热点和发展趋势,有必要对国内关于垃圾分类治理已有的学术成果进行系统的归纳分析。

-

CiteSpace用节点、线条来表示关键词、作者、机构之间的关系,以可视化的方式呈现某个领域的研究趋势与动向,具备处理数据量大、更新速度快、功能先进等优点,常被用于知识图谱生成与文献计量分析等方面[2]。本文将 CiteSpace5.8.R3 软件产生的知识图谱与Excel软件的计量分析相结合,通过图形绘制、数据挖掘等方法,进一步探索国内垃圾分类治理研究的整体现状、主题热点及发展趋势。

-

本研究的数据样本来源于中国学术期刊出版总库(CNKI)中的CSSCI来源期刊,选择高级检索方式以“垃圾分类治理”和“垃圾分类管理”为主题进行搜索,共获取487篇文献作为初始数据。通过阅读题目、关键词和摘要对初始数据进行筛选,剔除征稿通知、会议、新闻等非学术研究文献,以及与本研究主题关联程度较低的文章,共获取有效文献375篇。将有效文献导入CiteSpace5.8.R3中,经过数据转换和去重操作后,最终提取出分布在1998年—2022年的325篇样本文献作为研究数据。

-

使用文献计量法分析垃圾分类研究的文献数量变化和时序规律,对1998-2022年的325篇CSSCI文献进行统计分析,形成垃圾分类治理研究年发文量折线图和普赖斯曲线(曲线系数越接近1,研究领域所发表的文献数量增长越快)[3]。垃圾分类治理研究CSSCI文献年发文量及发文趋势,见图1。发文趋势系数为0.7 609,表明垃圾分类治理研究领域的高水平论文随着时间的推进呈增长趋势。1998-2013年,国内关于垃圾分类治理的研究处于萌芽期,这一阶段主题为垃圾分类治理的CSSCI文献每年发文量不到10篇。2014-2018年为垃圾分类治理研究的探索期,CSSCI文献数量稳步增加,2016和2017年形成这一阶段的峰点。2017年3月,国务院办公厅发布《生活垃圾分类制度实施方案》,标志着垃圾分类强制时代的开启。2019-2022年,这一阶段国内垃圾分类治理的研究处于爆发期,这4年192篇的研究成果占总样本量的59%。自2019年6月生活垃圾分类制度入法以来,垃圾分类治理的新时代继续谱写。

-

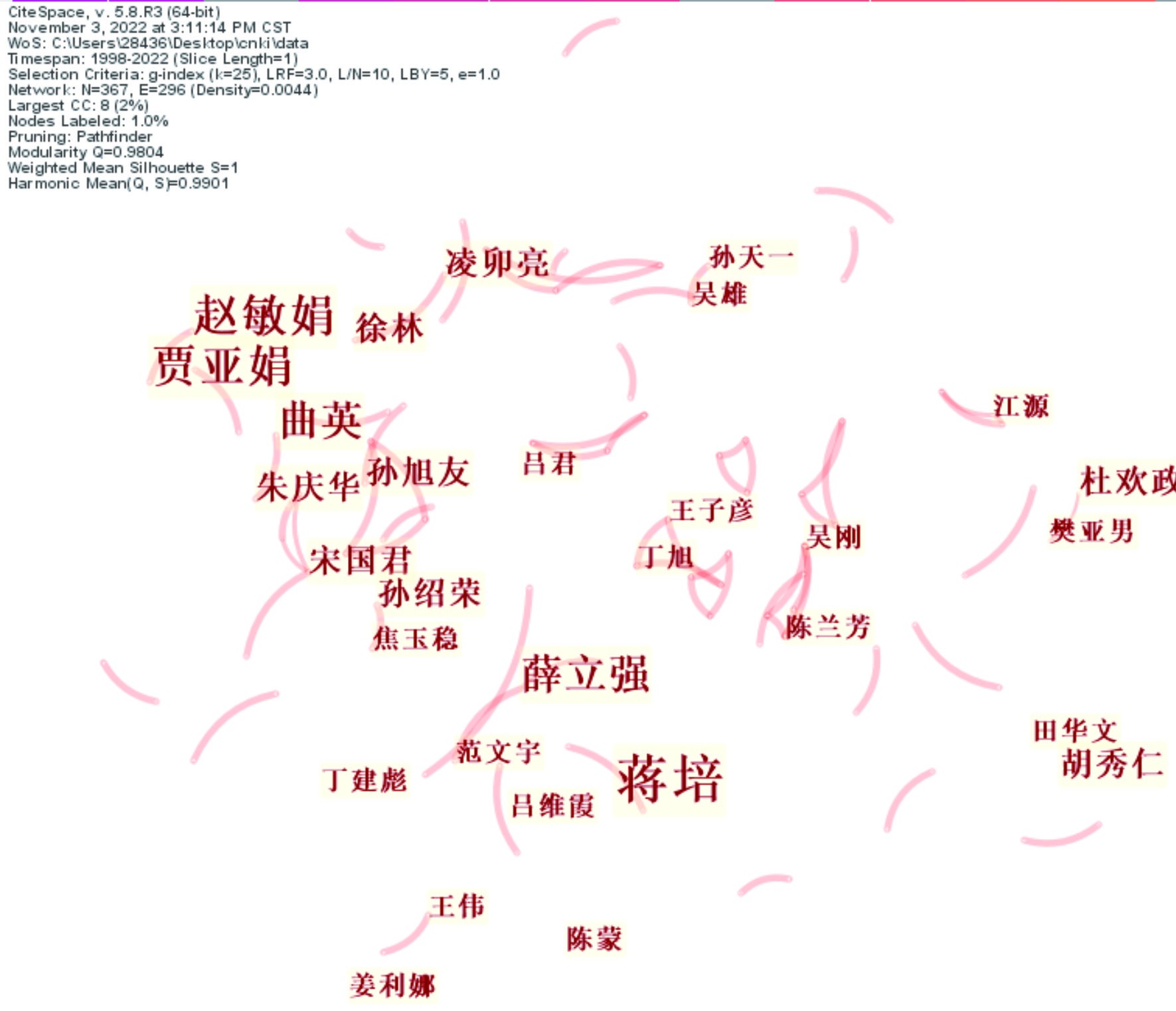

学者发文的数量和质量体现了其在相应研究领域的影响力和贡献。运用 CiteSpace5.8.R3将节点类型设置为作者,可生成节点367个,连线296条,网络密度为0.0 044的作者共现图,见图2。

图2可知,该领域学者研究分散,尚未形成高度密切的平台合作。发文量前5位的作者包括蒋培(9篇)、贾亚娟(6篇)、赵敏娟(6篇)、曲英(5篇)、薛立强(5篇)。其中,蒋培选取浙江部分农村为案例,重点探究农村生活垃圾分类处理的社会基础和行动逻辑[4]。贾亚娟和赵敏基于社会资本和环境关心的视角,对农户生活垃圾处理意愿进行研究[5]。曲英在关注城市生活垃圾分类行为影响因素的同时,着手构建理论模型[6]。薛立强等则在循环经济视角下对城市生活垃圾管理制度展开讨论[7]。

-

进一步分析机构发文分布情况,统计垃圾分类治理研究领域发文量前10的机构,见表1。各机构对垃圾分类的研究较为匀散,没有明显的差距。其中,浙江农林大学文法学院和中国社会科学院社会学研究所对垃圾分类治理的关注度和影响力较为突出,河海大学、华东政法大学和西安交通大学紧随其后。研究机构的具体单位,集中在公共管理学院和法学院。

-

为探究垃圾分类治理研究领域影响力较高的研究者及其观点,排序得出被引量位于前10位的文献,见表2。

表2可知,10篇论文的被引量均在120次以上,单篇被引量最高406次。这些高被引论文的研究主题集中于其他国家及地区垃圾分类的经验启示、居民垃圾分类意愿及影响因素、垃圾分类多元共治等方面。吕维霞、刘梅和谭文柱等人,借鉴分析日本、德国、比利时、台北市等地的经验,对我国的垃圾分类从公众参与、教育宣传、法律约束、多主体协同治理等方面进行学习反思[8-10]。徐林、陈绍军、韩洪云等人从宏观政策和微观个体两个层面,探究了政策激励、情境因素、认知态度、社会资本等要素对分类意愿和行为的影响[11-13]。杜春林、王树文等人构建城市生活垃圾处理过程中公众与政府互动模型,提出从政府主导到多元共治的优化路径[14、15]。

-

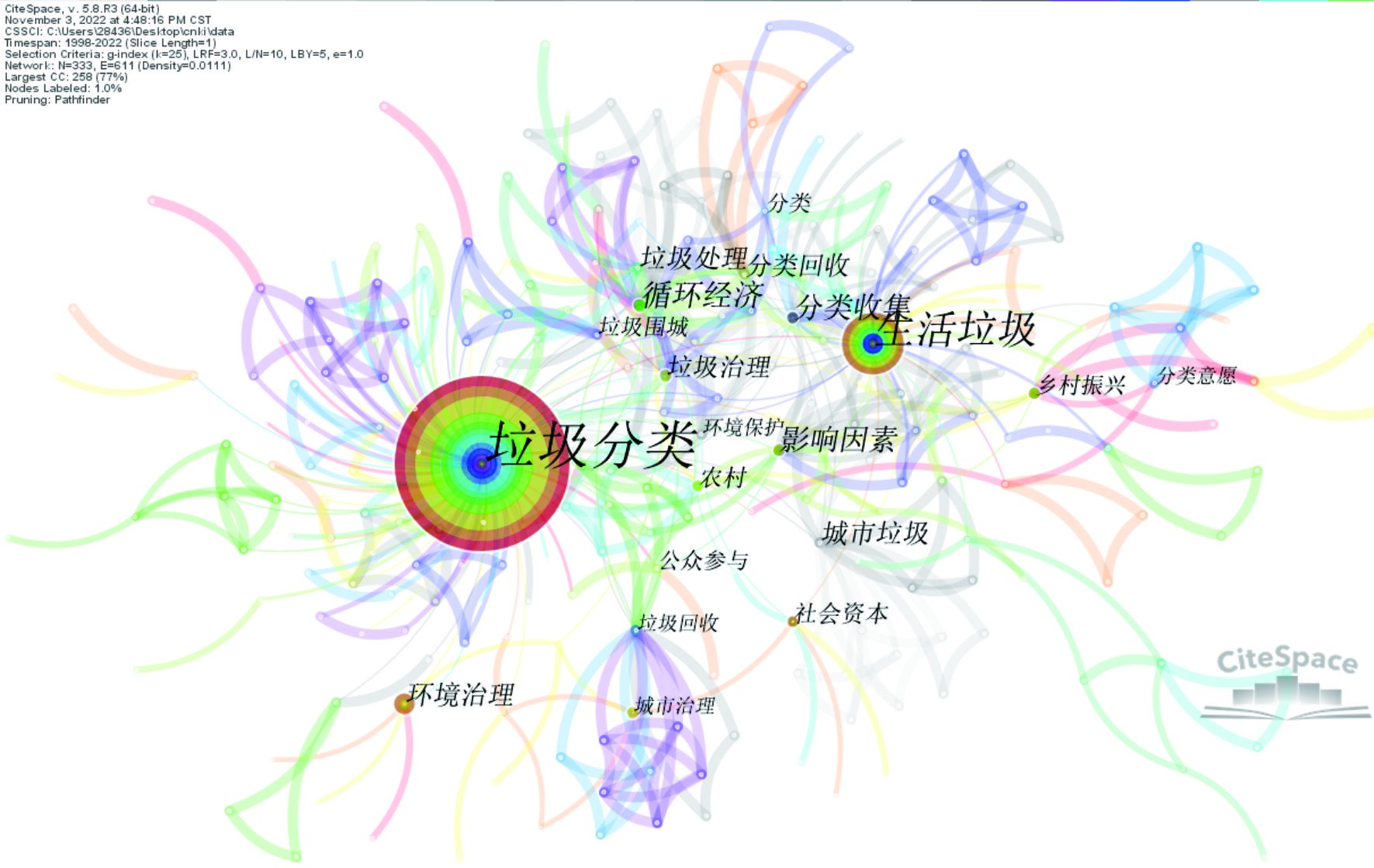

关键词共现是指同一研究领域中的高频关键词共同出现的情况,图中节点及圆圈大小反映该关键词出现频率和中心程度(共现网络中的媒介能力)。运用 CiteSpace5.8.R3 软件筛选出现次数大于20次的关键词,得到节点333个、连线611条、网络密度为0.0111的垃圾分类治理研究关键词共现图谱,见图3。

图3可知,节点和连线分布均匀,0.0 111的网络密度说明垃圾分类研究领域关键词的联系程度较高。关键词频次与其中心性呈正向相关关系,见表3。在循环经济理念下,学者对垃圾分类治理的研究集中在实践方式优化的探索(分类收集、分类回收、垃圾处理)和内外影响因素(分类意愿、公众参与、社会资本)的讨论。

-

关键词聚类即研究领域内具有相似主题的关键词彼此联系而组成的集群。针对网络结构的聚类分析方法,CiteSpace5.8.R3给出了2种指数:聚类模块数(Q值)和聚类平均轮廓值(S值)。通常,当Q值高于0.3时,聚类结构显著;S值大于0.7,聚类结果令人信服。Q=0.6812、S=0.9333,聚类效果十分显著且具有可信度。325篇文献样本被聚为10类:垃圾分类(#0)、循环经济(#1)、生活垃圾(#2)、强制分类(#3)、城市垃圾(#4)、分类意愿(#5)、垃圾回收(#6)、城市治理(#7)、分类处理(#8)、涉入度(#9),见图4。

观察聚类结果,并结合既有文献。将这10个聚类进一步可以分为垃圾分类产业链、垃圾分类理论指导、垃圾分类影响因素和垃圾分类治理主体4个主题。此外,应用 CiteSpace5.8.R3 工具中的时间线视图功能对各聚类演变的时间跨度进行呈现,形成关键词聚类时线图谱,见图5。

垃圾分类产业链包括垃圾分类(#0)、垃圾回收(#6)、分类处理(#8)。垃圾分类的管理过程中,一般可以包括源头分类、中间收运、末端处理等环节,从试点城市来看,治理的重点大多在源头分类上。而分类投放是前提条件,配套适当的处理设施才能更好地显现环境效益优势[16]。垃圾分类产业中多个环节属于劳动密集型,在回收处理过程中存在垃圾网点设置不合理和经营秩序混乱的问题。目前,大部分地区垃圾设施建设及管理由城市环卫部门负责,整个产业运行成本高、效率低,垃圾分类产业链和市场机制不完善[17]。垃圾分类治理的参与者往往面临着手段简单、技术创新乏力、管理水平欠缺等情况。唯有把整个产业链整合起来,优化政府与企业之间的关联,建立完整的过程管理体系,方可完成行业发展中由无序到有序的过渡过程[18]。

垃圾分类理论指导包括循环经济(#1)和涉入度(#9)。1998—2021年,循环经济聚类的时间跨度持久,且保持着高度的中心性和指导性。“循环经济”是指以资源节约、循环利用及环境和谐为目标的经济发展模式。1998年,吴绍中提出循环经济是经济发展的新增长点的口号,并强调垃圾分类治理和废品回收再利用的重要性[19]。此后,在循环经济理念下学者在垃圾减量法律化[20]、产业结构调整[21]及城市生活垃圾管理“平行双轨制”建构[22]等方面不断完善。相较于循环经济理念,“涉入度”虽然在垃圾分类关键词聚类时线图谱中没有明确的时间跨度,但其理念却体现在居民垃圾分类的行动参与上。劳伦·泰弗诺的涉入理论将分析的焦点放在人的行动能力上,强调行动者必须涉入多元的情境,关注行动者的道德能力与环境回应的双向影响[23]。根据涉入度高低可以将居民被分为垃圾分类先觉者、滞后者、支持者和背离者的4种类型[24]。管理者应根据实际情况,灵活推进社区垃圾分类进程。

垃圾分类影响因素包括强制分类(#3)及分类意愿(#5)。20世纪以来,垃圾分类的影响因素一直是此领域研究的热点。既有研究基于个人、社区或政府层面,从环境心理学和环境社会学理论出发,探讨了内驱诱导和外压机制的影响程度[25]。借鉴日本、德国等国家的成功经验[26],结合当地实际情况,学者剖析了居民个体特征、社会资本、宣传教育、情境因素、法律法规等因素对垃圾分类行为的联系[27],发现外部条件因素的综合影响几乎是个体主观因素的2倍[28]。随着《生活垃圾分类制度实施方案》的颁布,各地将生活垃圾分类及处理纳入法治框架体系中。政府干预是城市垃圾分类秩序建构的重要条件[29],但政策试点碎片化、分类标准粗放化、管理系统分割化等问题,给垃圾分类治理带来一定挑战。因此,提高垃圾分类设施便利性、建立有效的激励约束机制仍是垃圾分类治理研究的重点。

垃圾分类治理主体包括生活垃圾(#2)、城市垃圾(#4)和城市治理(#7)。就治理的主体对象而言,在“垃圾围城”的困境下,城市生活垃圾分类处理一直是学者关注的焦点。杜春林等人收集了全国46个垃圾分类重点城市的数据,并归纳出政府主导的引导型、强制型、自发型和混合型四类城市垃圾分类模式,结果表明单靠政府的力量并不能保证城市生活垃圾管理目标的实现[14、15]。目前全社会已经逐渐意识到城市生活垃圾分类是一个复杂性高、投入量大、见效度慢的社会问题。在现代环境治理的多元体系下,政府应担负制度设计、财政支持、监督管理、社会整合等职能[30],进一步构建新型共治机制,激发公民、企业和社会组织等力量的参与活力,在实现协同治理目标的过程中,做到循序渐进地有效推动 [31]。

-

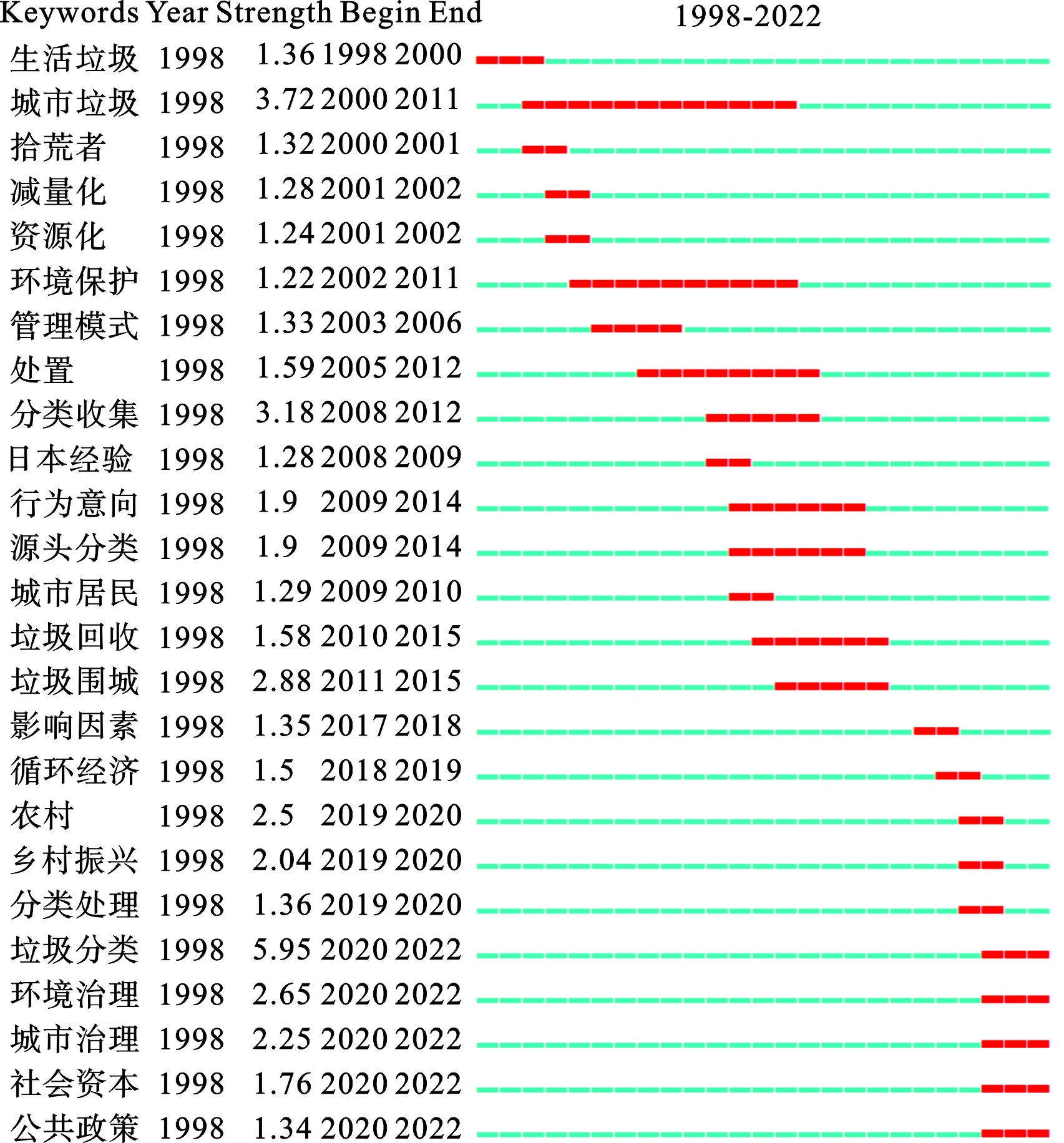

突现分析指特定关键词出现频率指数上升,表明在特定时期内一个潜在的话题已经或正在引起高度的关注[32]。因此,关键词突现分析被认为是高度活跃研究领域的指向标,根据关键词突现的强度及时间,可以在一定程度上探索研究领域的新兴趋势。在垃圾分类治理研究领域中,2015年之前,城市垃圾、分类收集、垃圾围城和源头分类有着较高的突变强度,见图6。

2019年以来,环境治理、乡村振兴、城市治理、社会资本和公共政策成为垃圾分类的研究前沿话题,具体可分为以下3点发展趋势。

-

由于垃圾围城的焦虑,大多数学者集中在对城市生活垃圾分类的研究上。自“乡村振兴战略”提出以来,乡村经济、乡村环境治理等问题愈发被大家重视,学者对农村垃圾分类的研究也不断增加。城乡垃圾分类治理存在一定差异,由于农村人口多为受教育程度低的老年人,存在农村主体性不足、经济依存度强、技术适应性弱等困境,农民群体搭便车和设施邻避行为导致垃圾分类进程相对滞后 [33、34]。对于大多数的农村来说,垃圾分类的处理模式并不能简单复制,而是要借鉴试点村实践模式的因地制宜[35]。相较于城市,农村有着“熟人社会”的鲜明特征。浙江省六池村立足当地农村社会结构特点,利用各种社会关系动员农民参与垃圾分类,通过党员和妇女的组织力量推动村内垃圾分类机制的建立,形成有效的垃圾分类规范和奖惩制度[36]。集体层面的网络沟通和信息共享可以加强农户沟通频次,提高村民参与公共事务的积极性[37]。因此,必须重视垃圾分类行为城乡异质性,进而有效指导城乡垃圾分类机制设计。

-

学者们发现,大多数人愿意参与垃圾分类,但对具体分类操作存在疑惑[12、38]。传统的教育宣传方式受限于年龄、活动场所等因素影响,使个体对垃圾分类的认知存在差异,并没有形成垃圾分类操作能力的社会共能[39]。社区情境因素欠缺、居民体验差、推动措施力度偏低和自身异质性特征是垃圾分类从意愿到行为转变的主要障碍[40]。政府应带头社会各界积极响应垃圾分类宣传教育,对全体公民进行系统细致的环保科普。将多层次的学校环境教育和全方位的社会环境教育相融合,使教育主体、宣传内容和宣传方式多样化[41]。在号召公民积极参与垃圾分类的同时,教会公民如何科学分类,营造垃圾分类管理的良好舆论环境。在考虑情境因素合理,即垃圾分类设施便利性的情况下,利用社会网络、社会信任及互惠性规范等一系列社会资本给以压力和动力,增强对公民垃圾分类的监督和鼓励,从而内化为他们的日常生活习惯。建立垃圾分类意识与行为统一的长效机制,对提高垃圾分类效率意义重大,将是今后学者在垃圾分类领域的研究趋势。

-

自2017 年《生活垃圾分类制度实施方案》颁布以来,我国进入生活垃圾强制分类的时代。垃圾分类虽然有基本的法律依据,但具体的实施要求多分散在部门规章中,效力较低且基本内容参差不齐[42],加上监管和执行不力,致使规定难以落到实处。当下城市政府基本采用单一的正向激励政策工具,即使有些城市试图使用处罚手段,也并未真正落实[43]。政府应继续提高垃圾分类治理重视程度,增强对问题源流的敏感性,进一步明确垃圾分类条例,细化相关主体的奖罚标准[44]。根据生活垃圾分类管理情况,综合采用正激励与负激励相辅相成的政策工具,尽快建立适合国情的现代化生活垃圾分类制度体系[45]。

-

本研究借助文献计量的可视化工具CiteSpace,对1998-2022年间国内学者关于垃圾分类治理研究的325篇CSSCI文献进行梳理,结论如下:

垃圾分类治理研究领域的CSSCI文献随着时间的推进呈明显的增长趋势,大致可分为萌芽期(1998-2013年)、探索期(2014-2018年)和爆发期(2019-2022年)3个阶段。该领域的学者和机构并未形成高度密切的学术合作,CSSCI中高被引文献的研究集中于其他国家及地区垃圾分类的经验启示、居民垃圾分类意愿及影响因素和垃圾分类多元共治方面。

在循环经济理念下,垃圾分类治理的研究热点集中在生活垃圾分类实践方式优化的探索和内外影响因素的讨论上。关键词聚类结构显著,形成垃圾分类产业链、垃圾分类理论指导、垃圾分类影响因素和垃圾分类治理主体4个主题集群。此外,自2019年以来,环境治理、乡村振兴、城市治理、社会资本和公共政策成为垃圾分类研究的前沿话题,呈现出重视垃圾分类行为城乡异质性、强化垃圾分类意识行为统一性和细化垃圾分类公共政策指导性的发展趋势。在今后的研究中,可以就垃圾分类治理领域的中外文献进行深入的对比分析,进一步推进我国垃圾分类治理的发展。

国内垃圾分类治理研究现状、热点主题及发展趋势

——基于CSSCI文献的CiteSpace可视化分析Research status, hot topics and development trend of garbage classification and management in China ——CiteSpace visual analysis based on CSSCI literature

-

摘要: 垃圾分类是疏解“垃圾围城”困境的良方,也是助力“双碳”目标实现的燃剂。基于文献计量学,借助CiteSpace对中国知网数据库(CNKI)中1998-2022年收录主题为垃圾分类治理的325篇CSSCI文献进行可视化分析,探析我国垃圾分类治理研究领域的基本特征、热点主题与发展趋势。研究结果表明:垃圾分类治理研究领域的发文量整体呈增长趋势,大致可分为萌芽期、探索期和爆发期三个阶段。该领域的学者和机构,尚未形成高度密切的合作;关键词共现聚类表明,垃圾分类产业链、垃圾分类理论指导、垃圾分类影响因素、垃圾分类治理主体是研究的热点主题;2019年以来,环境治理、乡村振兴、城市治理、社会资本、公共政策成为垃圾分类治理研究的前沿话题,呈现出重视垃圾分类行为城乡异质性、强化垃圾分类意识行为统一性、细化垃圾分类公共政策指导性的发展趋势。Abstract: Garbage classification is a good way to alleviate the dilemma of "garbage siege", and it is also a fuel to help achieve the goal of carbon peaking and carbon neutrality. Based on bibliometrics, CiteSpace visually analyzes 325 CSSCI literature with the theme of garbage classification from 1998 to 2022 in CNKI database, and explores the basic characteristics, hot topics and development trends of garbage classification research in China. Results showed that: The overall number of publications in the field of garbage classification and treatment shows an increasing trend, which can be roughly divided into three stages: embryonic stage, exploration period and outbreak period. Scholars and institutions in the field do not form a high degree of close cooperation. The keyword co-occurrence clustering shows that the garbage classification industry chain, garbage classification theory guidance, garbage classification influencing factors, and garbage classification governance subjects are the hot topics of research.Since 2019, environmental governance, rural revitalization, urban governance, social capital, and public policy have become frontier topics of garbage classification and governance research, showing the development trend of paying attention to the heterogeneity of urban and rural garbage classification behaviors, strengthening the uniformity of garbage classification awareness and behavior, and refining the guiding public policy of garbage classification.

-

Key words:

- garbage classification and management /

- CSSCI literature /

- CiteSpace /

- visual analytics

-

我国是废弃物产量的大国,快速增长的垃圾产量给公众健康、环境质量和经济社会的可持续发展带来一系列挑战[1]。为了疏解“垃圾围城”困境,实现“双碳”背景下垃圾绿色化、减量化、资源化的目标,垃圾分类治理已势在必行。整体把握垃圾分类治理的研究现状,寻找该领域的研究热点和发展趋势,有必要对国内关于垃圾分类治理已有的学术成果进行系统的归纳分析。

1. 研究设计

1.1 研究方法与工具

CiteSpace用节点、线条来表示关键词、作者、机构之间的关系,以可视化的方式呈现某个领域的研究趋势与动向,具备处理数据量大、更新速度快、功能先进等优点,常被用于知识图谱生成与文献计量分析等方面[2]。本文将 CiteSpace5.8.R3 软件产生的知识图谱与Excel软件的计量分析相结合,通过图形绘制、数据挖掘等方法,进一步探索国内垃圾分类治理研究的整体现状、主题热点及发展趋势。

1.2 数据来源与处理

本研究的数据样本来源于中国学术期刊出版总库(CNKI)中的CSSCI来源期刊,选择高级检索方式以“垃圾分类治理”和“垃圾分类管理”为主题进行搜索,共获取487篇文献作为初始数据。通过阅读题目、关键词和摘要对初始数据进行筛选,剔除征稿通知、会议、新闻等非学术研究文献,以及与本研究主题关联程度较低的文章,共获取有效文献375篇。将有效文献导入CiteSpace5.8.R3中,经过数据转换和去重操作后,最终提取出分布在1998年—2022年的325篇样本文献作为研究数据。

2. 研究的基本特征

2.1 时间分布

使用文献计量法分析垃圾分类研究的文献数量变化和时序规律,对1998-2022年的325篇CSSCI文献进行统计分析,形成垃圾分类治理研究年发文量折线图和普赖斯曲线(曲线系数越接近1,研究领域所发表的文献数量增长越快)[3]。垃圾分类治理研究CSSCI文献年发文量及发文趋势,见图1。发文趋势系数为0.7 609,表明垃圾分类治理研究领域的高水平论文随着时间的推进呈增长趋势。1998-2013年,国内关于垃圾分类治理的研究处于萌芽期,这一阶段主题为垃圾分类治理的CSSCI文献每年发文量不到10篇。2014-2018年为垃圾分类治理研究的探索期,CSSCI文献数量稳步增加,2016和2017年形成这一阶段的峰点。2017年3月,国务院办公厅发布《生活垃圾分类制度实施方案》,标志着垃圾分类强制时代的开启。2019-2022年,这一阶段国内垃圾分类治理的研究处于爆发期,这4年192篇的研究成果占总样本量的59%。自2019年6月生活垃圾分类制度入法以来,垃圾分类治理的新时代继续谱写。

2.2 作者分布

学者发文的数量和质量体现了其在相应研究领域的影响力和贡献。运用 CiteSpace5.8.R3将节点类型设置为作者,可生成节点367个,连线296条,网络密度为0.0 044的作者共现图,见图2。

图2可知,该领域学者研究分散,尚未形成高度密切的平台合作。发文量前5位的作者包括蒋培(9篇)、贾亚娟(6篇)、赵敏娟(6篇)、曲英(5篇)、薛立强(5篇)。其中,蒋培选取浙江部分农村为案例,重点探究农村生活垃圾分类处理的社会基础和行动逻辑[4]。贾亚娟和赵敏基于社会资本和环境关心的视角,对农户生活垃圾处理意愿进行研究[5]。曲英在关注城市生活垃圾分类行为影响因素的同时,着手构建理论模型[6]。薛立强等则在循环经济视角下对城市生活垃圾管理制度展开讨论[7]。

2.3 机构分布

进一步分析机构发文分布情况,统计垃圾分类治理研究领域发文量前10的机构,见表1。各机构对垃圾分类的研究较为匀散,没有明显的差距。其中,浙江农林大学文法学院和中国社会科学院社会学研究所对垃圾分类治理的关注度和影响力较为突出,河海大学、华东政法大学和西安交通大学紧随其后。研究机构的具体单位,集中在公共管理学院和法学院。

表 1 垃圾分类治理研究领域发文量前10的机构Table 1. Top 10 institutions in the field of garbage classification and management排名 发文机构 发文数量/篇 1 浙江农林大学文法学院 4 2 中国社会科学院社会学研究所 4 3 河海大学公共管理学院 3 4 华东政法大学政治学与公共管理学院 3 5 西安交通大学法学院 3 6 天津商业大学公共管理学院 2 7 大连理工大学工商管理学院 2 8 大连理工大学管理学院 2 9 西北农林科技大学经济管理学院 2 10 西安财经大学管理学院 2 2.4 高被引文献分析

为探究垃圾分类治理研究领域影响力较高的研究者及其观点,排序得出被引量位于前10位的文献,见表2。

表 2 垃圾分类治理研究领域10篇高被引文献列表Table 2. List of 10 highly cited literature in the field of garbage classification and management排名 文献名 作者 发表期刊 t/a 被引频次/次 1 日本垃圾分类管理经验及其对中国的启示 吕维霞,杜娟 华中师范大学学报(人文社会科学版) 2016 406 2 城市居民垃圾分类的影响因素研究 徐林,凌卯亮,卢昱杰 公共管理学报 2017 339 3 意愿与行为的悖离:城市居民生活垃圾分类机制研究 陈绍军,李如春,马永斌 中国人口·资源与环境 2015 339 4 发达国家垃圾分类经验及其对中国的启示 刘梅 西南民族大学学报(人文社会科学版) 2011 241 5 城市生活垃圾困境与制度创新——以台北市生活垃圾分类收集管理为例 谭文柱 城市发展研究 2011 238 6 垃圾分类管理中的外压机制与诱导机制 鲁先锋 城市问题 2013 210 7 从政府主导到多元共治:城市生活垃圾分类的治理困境与创新路径 杜春林,黄涛珍 行政论坛 2019 193 8 社会资本对居民生活垃圾分类行为的影响机理分析 韩洪云,张志坚,朋文欢 浙江大学学报(人文社会科学版) 2016 157 9 中国城市生活垃圾公众参与管理与政府管制互动模型构建 王树文,文学娜,秦龙 中国人口·资源与环境 2014 156 10 城市生活垃圾管理中的公共管理问题:国内研究述评及展望 薛立强,范文宇 公共行政评论 2017 131 表2可知,10篇论文的被引量均在120次以上,单篇被引量最高406次。这些高被引论文的研究主题集中于其他国家及地区垃圾分类的经验启示、居民垃圾分类意愿及影响因素、垃圾分类多元共治等方面。吕维霞、刘梅和谭文柱等人,借鉴分析日本、德国、比利时、台北市等地的经验,对我国的垃圾分类从公众参与、教育宣传、法律约束、多主体协同治理等方面进行学习反思[8-10]。徐林、陈绍军、韩洪云等人从宏观政策和微观个体两个层面,探究了政策激励、情境因素、认知态度、社会资本等要素对分类意愿和行为的影响[11-13]。杜春林、王树文等人构建城市生活垃圾处理过程中公众与政府互动模型,提出从政府主导到多元共治的优化路径[14、15]。

3. 研究热点与趋势

3.1 研究热点

3.1.1 关键词共现分析

关键词共现是指同一研究领域中的高频关键词共同出现的情况,图中节点及圆圈大小反映该关键词出现频率和中心程度(共现网络中的媒介能力)。运用 CiteSpace5.8.R3 软件筛选出现次数大于20次的关键词,得到节点333个、连线611条、网络密度为0.0111的垃圾分类治理研究关键词共现图谱,见图3。

图3可知,节点和连线分布均匀,0.0 111的网络密度说明垃圾分类研究领域关键词的联系程度较高。关键词频次与其中心性呈正向相关关系,见表3。在循环经济理念下,学者对垃圾分类治理的研究集中在实践方式优化的探索(分类收集、分类回收、垃圾处理)和内外影响因素(分类意愿、公众参与、社会资本)的讨论。

表 3 关键词频次和中心性统计分布Table 3. Keyword frequency and centrality statistical distribution序号 频次 中心性 初现年份 关键词 1 114 0.8 2003 垃圾分类 2 38 0.4 1998 生活垃圾 3 13 0.11 2005 循环经济 4 12 0.03 2008 影响因素 5 12 0.05 2000 分类收集 6 10 0.04 2001 垃圾处理 7 9 0.03 2016 环境治理 8 9 0.12 2000 城市垃圾 9 8 0.05 2002 垃圾治理 10 8 0.06 2002 分类回收 3.1.2 关键词聚类分析

关键词聚类即研究领域内具有相似主题的关键词彼此联系而组成的集群。针对网络结构的聚类分析方法,CiteSpace5.8.R3给出了2种指数:聚类模块数(Q值)和聚类平均轮廓值(S值)。通常,当Q值高于0.3时,聚类结构显著;S值大于0.7,聚类结果令人信服。Q=0.6812、S=0.9333,聚类效果十分显著且具有可信度。325篇文献样本被聚为10类:垃圾分类(#0)、循环经济(#1)、生活垃圾(#2)、强制分类(#3)、城市垃圾(#4)、分类意愿(#5)、垃圾回收(#6)、城市治理(#7)、分类处理(#8)、涉入度(#9),见图4。

观察聚类结果,并结合既有文献。将这10个聚类进一步可以分为垃圾分类产业链、垃圾分类理论指导、垃圾分类影响因素和垃圾分类治理主体4个主题。此外,应用 CiteSpace5.8.R3 工具中的时间线视图功能对各聚类演变的时间跨度进行呈现,形成关键词聚类时线图谱,见图5。

图 5 垃圾分类治理研究关键词聚类时线图谱Figure 5. Keyword clustering timeline map of garbage classification and management research注:涉入度(#9)因没有形成明确的时间跨度,故不出现在图5中。

图 5 垃圾分类治理研究关键词聚类时线图谱Figure 5. Keyword clustering timeline map of garbage classification and management research注:涉入度(#9)因没有形成明确的时间跨度,故不出现在图5中。垃圾分类产业链包括垃圾分类(#0)、垃圾回收(#6)、分类处理(#8)。垃圾分类的管理过程中,一般可以包括源头分类、中间收运、末端处理等环节,从试点城市来看,治理的重点大多在源头分类上。而分类投放是前提条件,配套适当的处理设施才能更好地显现环境效益优势[16]。垃圾分类产业中多个环节属于劳动密集型,在回收处理过程中存在垃圾网点设置不合理和经营秩序混乱的问题。目前,大部分地区垃圾设施建设及管理由城市环卫部门负责,整个产业运行成本高、效率低,垃圾分类产业链和市场机制不完善[17]。垃圾分类治理的参与者往往面临着手段简单、技术创新乏力、管理水平欠缺等情况。唯有把整个产业链整合起来,优化政府与企业之间的关联,建立完整的过程管理体系,方可完成行业发展中由无序到有序的过渡过程[18]。

垃圾分类理论指导包括循环经济(#1)和涉入度(#9)。1998—2021年,循环经济聚类的时间跨度持久,且保持着高度的中心性和指导性。“循环经济”是指以资源节约、循环利用及环境和谐为目标的经济发展模式。1998年,吴绍中提出循环经济是经济发展的新增长点的口号,并强调垃圾分类治理和废品回收再利用的重要性[19]。此后,在循环经济理念下学者在垃圾减量法律化[20]、产业结构调整[21]及城市生活垃圾管理“平行双轨制”建构[22]等方面不断完善。相较于循环经济理念,“涉入度”虽然在垃圾分类关键词聚类时线图谱中没有明确的时间跨度,但其理念却体现在居民垃圾分类的行动参与上。劳伦·泰弗诺的涉入理论将分析的焦点放在人的行动能力上,强调行动者必须涉入多元的情境,关注行动者的道德能力与环境回应的双向影响[23]。根据涉入度高低可以将居民被分为垃圾分类先觉者、滞后者、支持者和背离者的4种类型[24]。管理者应根据实际情况,灵活推进社区垃圾分类进程。

垃圾分类影响因素包括强制分类(#3)及分类意愿(#5)。20世纪以来,垃圾分类的影响因素一直是此领域研究的热点。既有研究基于个人、社区或政府层面,从环境心理学和环境社会学理论出发,探讨了内驱诱导和外压机制的影响程度[25]。借鉴日本、德国等国家的成功经验[26],结合当地实际情况,学者剖析了居民个体特征、社会资本、宣传教育、情境因素、法律法规等因素对垃圾分类行为的联系[27],发现外部条件因素的综合影响几乎是个体主观因素的2倍[28]。随着《生活垃圾分类制度实施方案》的颁布,各地将生活垃圾分类及处理纳入法治框架体系中。政府干预是城市垃圾分类秩序建构的重要条件[29],但政策试点碎片化、分类标准粗放化、管理系统分割化等问题,给垃圾分类治理带来一定挑战。因此,提高垃圾分类设施便利性、建立有效的激励约束机制仍是垃圾分类治理研究的重点。

垃圾分类治理主体包括生活垃圾(#2)、城市垃圾(#4)和城市治理(#7)。就治理的主体对象而言,在“垃圾围城”的困境下,城市生活垃圾分类处理一直是学者关注的焦点。杜春林等人收集了全国46个垃圾分类重点城市的数据,并归纳出政府主导的引导型、强制型、自发型和混合型四类城市垃圾分类模式,结果表明单靠政府的力量并不能保证城市生活垃圾管理目标的实现[14、15]。目前全社会已经逐渐意识到城市生活垃圾分类是一个复杂性高、投入量大、见效度慢的社会问题。在现代环境治理的多元体系下,政府应担负制度设计、财政支持、监督管理、社会整合等职能[30],进一步构建新型共治机制,激发公民、企业和社会组织等力量的参与活力,在实现协同治理目标的过程中,做到循序渐进地有效推动 [31]。

3.2 研究趋势

突现分析指特定关键词出现频率指数上升,表明在特定时期内一个潜在的话题已经或正在引起高度的关注[32]。因此,关键词突现分析被认为是高度活跃研究领域的指向标,根据关键词突现的强度及时间,可以在一定程度上探索研究领域的新兴趋势。在垃圾分类治理研究领域中,2015年之前,城市垃圾、分类收集、垃圾围城和源头分类有着较高的突变强度,见图6。

2019年以来,环境治理、乡村振兴、城市治理、社会资本和公共政策成为垃圾分类的研究前沿话题,具体可分为以下3点发展趋势。

3.2.1 重视垃圾分类行为城乡异质性

由于垃圾围城的焦虑,大多数学者集中在对城市生活垃圾分类的研究上。自“乡村振兴战略”提出以来,乡村经济、乡村环境治理等问题愈发被大家重视,学者对农村垃圾分类的研究也不断增加。城乡垃圾分类治理存在一定差异,由于农村人口多为受教育程度低的老年人,存在农村主体性不足、经济依存度强、技术适应性弱等困境,农民群体搭便车和设施邻避行为导致垃圾分类进程相对滞后 [33、34]。对于大多数的农村来说,垃圾分类的处理模式并不能简单复制,而是要借鉴试点村实践模式的因地制宜[35]。相较于城市,农村有着“熟人社会”的鲜明特征。浙江省六池村立足当地农村社会结构特点,利用各种社会关系动员农民参与垃圾分类,通过党员和妇女的组织力量推动村内垃圾分类机制的建立,形成有效的垃圾分类规范和奖惩制度[36]。集体层面的网络沟通和信息共享可以加强农户沟通频次,提高村民参与公共事务的积极性[37]。因此,必须重视垃圾分类行为城乡异质性,进而有效指导城乡垃圾分类机制设计。

3.2.2 强化垃圾分类意识行为统一性

学者们发现,大多数人愿意参与垃圾分类,但对具体分类操作存在疑惑[12、38]。传统的教育宣传方式受限于年龄、活动场所等因素影响,使个体对垃圾分类的认知存在差异,并没有形成垃圾分类操作能力的社会共能[39]。社区情境因素欠缺、居民体验差、推动措施力度偏低和自身异质性特征是垃圾分类从意愿到行为转变的主要障碍[40]。政府应带头社会各界积极响应垃圾分类宣传教育,对全体公民进行系统细致的环保科普。将多层次的学校环境教育和全方位的社会环境教育相融合,使教育主体、宣传内容和宣传方式多样化[41]。在号召公民积极参与垃圾分类的同时,教会公民如何科学分类,营造垃圾分类管理的良好舆论环境。在考虑情境因素合理,即垃圾分类设施便利性的情况下,利用社会网络、社会信任及互惠性规范等一系列社会资本给以压力和动力,增强对公民垃圾分类的监督和鼓励,从而内化为他们的日常生活习惯。建立垃圾分类意识与行为统一的长效机制,对提高垃圾分类效率意义重大,将是今后学者在垃圾分类领域的研究趋势。

3.2.3 细化垃圾分类公共政策指导性

自2017 年《生活垃圾分类制度实施方案》颁布以来,我国进入生活垃圾强制分类的时代。垃圾分类虽然有基本的法律依据,但具体的实施要求多分散在部门规章中,效力较低且基本内容参差不齐[42],加上监管和执行不力,致使规定难以落到实处。当下城市政府基本采用单一的正向激励政策工具,即使有些城市试图使用处罚手段,也并未真正落实[43]。政府应继续提高垃圾分类治理重视程度,增强对问题源流的敏感性,进一步明确垃圾分类条例,细化相关主体的奖罚标准[44]。根据生活垃圾分类管理情况,综合采用正激励与负激励相辅相成的政策工具,尽快建立适合国情的现代化生活垃圾分类制度体系[45]。

4. 结语

本研究借助文献计量的可视化工具CiteSpace,对1998-2022年间国内学者关于垃圾分类治理研究的325篇CSSCI文献进行梳理,结论如下:

垃圾分类治理研究领域的CSSCI文献随着时间的推进呈明显的增长趋势,大致可分为萌芽期(1998-2013年)、探索期(2014-2018年)和爆发期(2019-2022年)3个阶段。该领域的学者和机构并未形成高度密切的学术合作,CSSCI中高被引文献的研究集中于其他国家及地区垃圾分类的经验启示、居民垃圾分类意愿及影响因素和垃圾分类多元共治方面。

在循环经济理念下,垃圾分类治理的研究热点集中在生活垃圾分类实践方式优化的探索和内外影响因素的讨论上。关键词聚类结构显著,形成垃圾分类产业链、垃圾分类理论指导、垃圾分类影响因素和垃圾分类治理主体4个主题集群。此外,自2019年以来,环境治理、乡村振兴、城市治理、社会资本和公共政策成为垃圾分类研究的前沿话题,呈现出重视垃圾分类行为城乡异质性、强化垃圾分类意识行为统一性和细化垃圾分类公共政策指导性的发展趋势。在今后的研究中,可以就垃圾分类治理领域的中外文献进行深入的对比分析,进一步推进我国垃圾分类治理的发展。

-

表 1 垃圾分类治理研究领域发文量前10的机构

Table 1. Top 10 institutions in the field of garbage classification and management

排名 发文机构 发文数量/篇 1 浙江农林大学文法学院 4 2 中国社会科学院社会学研究所 4 3 河海大学公共管理学院 3 4 华东政法大学政治学与公共管理学院 3 5 西安交通大学法学院 3 6 天津商业大学公共管理学院 2 7 大连理工大学工商管理学院 2 8 大连理工大学管理学院 2 9 西北农林科技大学经济管理学院 2 10 西安财经大学管理学院 2 表 2 垃圾分类治理研究领域10篇高被引文献列表

Table 2. List of 10 highly cited literature in the field of garbage classification and management

排名 文献名 作者 发表期刊 t/a 被引频次/次 1 日本垃圾分类管理经验及其对中国的启示 吕维霞,杜娟 华中师范大学学报(人文社会科学版) 2016 406 2 城市居民垃圾分类的影响因素研究 徐林,凌卯亮,卢昱杰 公共管理学报 2017 339 3 意愿与行为的悖离:城市居民生活垃圾分类机制研究 陈绍军,李如春,马永斌 中国人口·资源与环境 2015 339 4 发达国家垃圾分类经验及其对中国的启示 刘梅 西南民族大学学报(人文社会科学版) 2011 241 5 城市生活垃圾困境与制度创新——以台北市生活垃圾分类收集管理为例 谭文柱 城市发展研究 2011 238 6 垃圾分类管理中的外压机制与诱导机制 鲁先锋 城市问题 2013 210 7 从政府主导到多元共治:城市生活垃圾分类的治理困境与创新路径 杜春林,黄涛珍 行政论坛 2019 193 8 社会资本对居民生活垃圾分类行为的影响机理分析 韩洪云,张志坚,朋文欢 浙江大学学报(人文社会科学版) 2016 157 9 中国城市生活垃圾公众参与管理与政府管制互动模型构建 王树文,文学娜,秦龙 中国人口·资源与环境 2014 156 10 城市生活垃圾管理中的公共管理问题:国内研究述评及展望 薛立强,范文宇 公共行政评论 2017 131 表 3 关键词频次和中心性统计分布

Table 3. Keyword frequency and centrality statistical distribution

序号 频次 中心性 初现年份 关键词 1 114 0.8 2003 垃圾分类 2 38 0.4 1998 生活垃圾 3 13 0.11 2005 循环经济 4 12 0.03 2008 影响因素 5 12 0.05 2000 分类收集 6 10 0.04 2001 垃圾处理 7 9 0.03 2016 环境治理 8 9 0.12 2000 城市垃圾 9 8 0.05 2002 垃圾治理 10 8 0.06 2002 分类回收 -

[1] 杨昕雅, 耿柳娜. 城市居民生活垃圾分类行为干预: 社会规范视角[J]. 心理技术与应用, 2020, 8(5): 312 − 320. [2] 程钰. 《中国人口·资源与环境》30年来“生态环境”主题的研究进展[J]. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(9): 189 − 194. [3] 王越晗, 黄雨露, 夏煜. 基于文献计量和可视化分析的中国水生态环境治理研究热点与趋势[J]. 长江科学院院报, 2022, 39(9): 138 − 142. [4] 蒋培. 规训与惩罚: 浙中农村生活垃圾分类处理的社会逻辑分析[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2019(3): 103 − 110. [5] 贾亚娟, 赵敏娟. 农户生活垃圾源头分类选择偏好研究——基于社会资本、环境关心的双重视角[J]. 干旱区资源与环境, 2021, 35(10): 41 − 47. [6] 曲英. 城市居民生活垃圾源头分类行为的理论模型构建研究[J]. 生态经济, 2009(12): 135 − 141. [7] 范文宇, 薛立强. 循环经济视角下城市生活垃圾管理“平行双轨制”的建构[J]. 环境保护, 2017, 45(1): 42 − 46. [8] 吕维霞, 杜娟. 日本垃圾分类管理经验及其对中国的启示[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2016, 55(1): 39 − 51. [9] 刘梅. 发达国家垃圾分类经验及其对中国的启示[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2011(10): 99 − 101. [10] 谭文柱. 城市生活垃圾困境与制度创新——以台北市生活垃圾分类收集管理为例[J]. 城市发展研究, 2011, 18(7): 95 − 100. [11] 徐林, 凌卯亮, 卢昱杰. 城市居民垃圾分类的影响因素研究[J]. 公共管理学报, 2017, 14(1): 142 − 145. [12] 陈绍军, 李如春, 马永斌. 意愿与行为的悖离: 城市居民生活垃圾分类机制研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(9): 168 − 174. [13] 韩洪云, 张志坚, 朋文欢. 社会资本对居民生活垃圾分类行为的影响机理分析[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2016, 46(3): 172 − 175. [14] 杜春林, 黄涛珍. 从政府主导到多元共治: 城市生活垃圾分类的治理困境与创新路径[J]. 行政论坛, 2019(4): 116 − 121. [15] 王树文, 文学娜, 秦龙. 中国城市生活垃圾公众参与管理与政府管制互动模型构建[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(4): 142 − 147. [16] 张涛, 白冬锐, 孙煜璨, 等. 全过程管理视角的上海市垃圾分类回顾与展望[J]. 环境工程, 2022, 40(3): 177 − 179. [17] 朱玫. 垃圾分类回收利用供给侧改革的新思路: 物联网+第三方治理[J]. 环境保护, 2016, 44(11): 58 − 60. [18] 罗媛媛, 侯忆媛, 李雪迎. 生活垃圾分类新模式: 产业链整合[J]. 环境保护, 2020, 48(16): 39 − 42. [19] 吴绍中. 循环经济是经济发展的新增长点[J]. 社会科学, 1998(10): 18 − 20. [20] 黄中显, 付健. 循环经济视域下我国城市生活垃圾减量化的法律调整[J]. 法学杂志, 2015, 36(6): 58 − 64. [21] 林伯强. 碳中和背景下的广义节能——基于产业结构调整、低碳消费和循环经济的节能新内涵[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2022, 72(2): 10 − 15. [22] 范文宇, 薛立强. 循环经济视角下城市生活垃圾管理“平行双轨制”的建构[J]. 环境保护, 2017, 45(1): 42 − 46. [23] 卢崴诩. 劳伦·泰弗诺的涉入理论——一种探讨人类行动能力的新社会[J]. 学术论坛, 2013, 36(3): 163 − 168. [24] 李长安, 郭俊辉, 陈倩倩. 生活垃圾分类回收中居民的差异化参与机制研究——基于杭城试点与非试点社区的对比[J]. 干旱区资源与环境, 2018, 32(8): 23 − 29. [25] 鲁先锋. 垃圾分类管理中的外压机制与诱导机制[J]. 城市问题, 2013(1): 86 − 91. [26] 杨帆, 邵超峰, 鞠美庭. 城市垃圾分类的国外经验[J]. 生态经济, 2016, 32(11): 2 − 5. [27] 曲英, 朱庆华. 情境因素对城市居民生活垃圾源头分类行为的影响研究[J]. 管理评论, 2010, 22(9): 121 − 125. [28] 孟小燕. 基于结构方程的居民生活垃圾分类行为研究[J]. 资源科学, 2019, 41(6): 1111 − 1119. [29] 张劲松. 城市生活垃圾实施强制分类研究[J]. 理论探索, 2017(4): 99 − 101. [30] 范仓海, 任红. 柳城市生活垃圾分类中的政府职能——内在逻辑及职能谱系[J]. 环境保护科学, 2021, 47(6): 30 − 32. [31] 郭施宏, 陆健. 城市环境治理共治机制构建——以垃圾分类为例[J]. 中国特色社会主义研究, 2020(1): 132 − 141. [32] 孙威, 毛凌潇. 基于CiteSpace方法的京津冀协同发展研究演化[J]. 地理学报, 2018, 73(12): 2385 − 2391. [33] 伊庆山. 乡村振兴战略背景下农村生活垃圾分类治理问题研究——基于s省试点实践调查[J]. 云南社会科学, 2019(3): 62 − 70. [34] 潘成红, 张虎彪. 农村居民行政依赖与行为规避——生活垃圾治理为什么困难?[J]. 环境保护科学, 2022, 48(2): 19 − 22. [35] 贾亚娟, 赵敏娟, 夏显力. 农村生活垃圾分类处理模式与建议[J]. 资源科学, 2019, 41(2): 338 − 341. [36] 蒋培. “熟人社会”视域下生活垃圾分类的社会逻辑阐释——基于浙江六池村的经验研究[J]. 兰州学刊, 2020(12): 172 − 180. [37] 贾亚娟, 赵敏娟. 生活垃圾污染感知、社会资本对农户垃圾分类水平的影响——基于陕西1374份农户调查数据[J]. 资源科学, 2020, 42(12): 2370 − 2381. [38] 彭韵, 李蕾, 彭绪亚. 我国生活垃圾分类发展历程、障碍及对策[J]. 中国环境科学, 2018, 38(10): 3874 − 3879. [39] 陈海滨, 胡洋, 刘芳芳. 生活垃圾分类收集引发的全民教育中的环境教育思考[J]. 中国人口·资源与环境, 2011, 21(3): 75 − 77. [40] 武照亮, 靳敏. 生活垃圾分类从意愿到行为转变的障碍因素与跨越路径分析[J]. 环境保护科学, 2023(1): 1 − 5. [41] 李维安, 秦岚. 绿色治理: 参与、规则与协同机制——日本垃圾分类处置的经验与启示[J]. 现代日本经济, 2020(1): 57 − 61. [42] 王天娇. 健全生活垃圾分类制度的法治保障[J]. 人民论坛, 2019(28): 86 − 87. [43] 范文宇, 薛立强. 历次生活垃圾分类为何收效甚微——兼论强制分类时代下的制度构建[J]. 探索与争鸣, 2019(8): 150 − 159. [44] 皮婷婷, 郑逸芳, 许佳贤. 垃圾分类何以强制?——多源流理论视角下的城市生活垃圾分类政策变迁分析[J]. 中国环境管理, 2021, 13(2): 90 − 93. [45] 梅帅. 城市生活垃圾分类立法: 理念、模式与制度构造[J]. 宁夏社会科学, 2020(1): 72 − 80. -

下载:

下载: