-

2020~2021年,生态环境部、国家发展和改革委员会、国家开发银行连续2年公开征集EOD模式试点项目,2022年,生态环境部将EOD模式项目纳入生态环保金融支持项目类型,EOD项目实现常态化入库。官方对EOD模式概念定义为以生态文明思想为引领,以可持续发展为目标,以生态保护和环境治理为基础,以特色产业运营为支撑,以区域综合开发为载体,采取产业链延伸、联合经营和组合开发等方式,推动公益性较强、收益性差的生态环境治理项目与收益较好的关联产业有效融合,统筹推进,一体化实施,将生态环境治理带来的经济价值内部化的项目组织实施方式[1]。此前,学者们对EOD模式实践的研究集中于对区域开发具体案例的经验分析,如范彦波等[2]以天津蓟运河项目为例分析了EOD项目的运作管理与融资模式;武彩霞等[3]以某矿山生态修复项目为例分析了具体项目的组织实施方式和资金平衡情况;任雪菲[4]介绍了北运河生态文化项目等7个EOD模式开发案例的项目内容和收益来源等。研究城市生态化转型的众多国内学者将EOD模式应用于城市规划、基础设施建设等方面,如陈超[5]总结归纳了生态导向下的城市设计原则与思路;牟旭方等[6]提出EOD模式下城市滨水空间规划更新策略;李开孟[7]将EOD理念应用于城市给排水领域。占松林[8]和袁宏川等[9]从工程项目管理角度提出EOD运作模式及风险评价体系。在生态环境领域,逯元堂等[10]对EOD模式实施要义和实践进行分析,提出EOD模式是践行“绿水青山就是金山银山”理念的重要举措,是破解生态环境治理与产业发展瓶颈的有效途径。此外,探讨生态环境领域EOD模式实践问题的研究鲜有发现。本文拟从生态环境保护工作视角,分析开展EOD模式探索的意义、面临的挑战以及实现路径。

-

“十四五”时期,污染防治攻坚战需要向“深入”发力。为促进生态环境质量由量变到质变,需要坚持方向不变、力度不减,创新和探索攻坚战新思路和举措。以生态环境为导向的开发,首先要做好生态文章,即以生态环境治理为核心,以生态环境质量改善为要义。EOD模式强调生态环境治理的成效目标,并要求采取切实有效的方法确保环境治理成效目标的实现。其中,生态环境治理项目以解决区域生态环境突出问题为导向,聚焦重点领域、薄弱环节,系统施治;产业项目要守牢生态安全底线,不得突破“三线一单”管控要求、不存在生态环境安全隐患、不存在“两高一低”项目等。EOD模式重点解决公益类、纯政府付费的生态环境治理项目总体投入不足的问题,同时强调产业收益对生态治理项目的资金反哺,要求将生态环境治理后的溢价反哺到生态环境治理等公益类项目的建设中,实现生态环境长效治理[10]。作为一种创新性的项目组织实施方式,EOD必须满足区域生态环境治理需求,实现生态环境质量改善、生态修复和保护、生态产品价值提升等治理目标,是深入打好污染防治攻坚战的有力抓手和有效保障。

-

党的十九大和十九届历次全会多次强调贯彻新发展理念、推进高质量发展。从生态环境领域来看,王夏晖等[11]提出高质量发展应当是生态产品高供给的发展、绿色产业高比重的发展、生态环境与产业高协同的发展。王金南等[12]认为现阶段生态产品供给以政府为主,而EOD模式为建立生态产品市场供给机制提供了有效途径,有利于满足人民群众对良好生态产品供给的期盼。EOD模式中产业导入以绿色低碳循环经济为优先,鼓励因地制宜发展科技含量高、环境友好型产业,有利于为新旧动能转换注入绿色动力。EOD模式中,生态治理对产业开发有明显的价值提升作用,通过生态环境治理项目搭配产业开发项目一体化实施,将产业开发的溢价提前锁定并用于生态环境治理,体现两者相互依存、高度关联的特征。EOD项目推动生态环境、自然资源、基础设施和重点产业的融合发展,以实现资源环境的经济化,以及产业经济的生态化。由此可见,开展EOD模式实践,是助力生态环境高水平保护与经济高质量发展正向协同的有力支撑。

-

生态环境存在负外部效应,生态环境治理投入与生态环境改善价值之间关系割裂,生态产品价值在市场上得不到显现。EOD模式是基于一体化开发这个角度提出的外部经济内部化的手段。一方面生态治理项目与产业项目由一个主体实施;另一方面区域开发与持续运营、投融资与项目实施统筹推进。秦昌波等[13]认为一体化实施使得良好生态产品价值通过产业经营溢价得到显现,由此实现资源优势转化为发展优势“绿水青山”转化为“金山银山”。通过这样的市场手段,缩小地区差距、城乡差距、收入差距,促进乡村振兴、城乡均衡,满足资源禀赋较好的欠发达地区对公平发展、协调发展的内在要求。EOD模式还坚持以生态文明思想为引领贯穿自然生态、产业生态和人居生态的全过程,有效扩大高品质公共服务供给;并且通过大力推进科技创新、数字化与绿色低碳的融合聚变,创造新机遇新动力,推动生产力和生产关系的变革,为实现共同富裕开辟了新途径。

-

从理论角度看,国内以城市建设、流域治理为主导方向开展EOD模式的理论研究较多。从实践角度看,2021年4月,生态环境部下发《关于同意开展生态环境导向的开发(EOD)模式试点的通知》,首批试点36个项目中,水环境综合治理类项目占比最大,达到45%。前期理论研究和试点实践为我们进一步理解EOD内涵、探索EOD实施路径积累了经验,但地方上出于融资需求考虑,有简单复制现有试点项目的倾向。另外,有部分地区滥用EOD理念,随意搭配生态治理和产业项目,仅以资金平衡衡量项目可行性,没有充分考虑生态环境和产业的融合。陈婉[14]强调要防止EOD模式概念泛化,实际上,应用领域的趋同或泛化,都将影响EOD模式实践的积极效果。

-

EOD模式的优势体现在将生态价值、经济价值和社会价值融于一体,形成可持续的闭环,从而实现“两山”长效转化。该过程的关键点在于生态产品价值是否能够以市场手段显现。由于生态治理项目本身投入大、显效慢,对产业的价值提升作用可能滞后。同时,正如王子婧等[15]提出的,EOD模式下的产业培育和产业导入也需要一定的时间才能见效,造成项目整体投资回报周期长。这不仅影响了开发主体实施EOD模式的积极性还影响产业对生态治理的反哺和价值闭环的形成。因此起步阶段资金、政策的保障力度是EOD模式实现资源高效利用和资产良性循环的关键。

-

逯元堂等[10]认为一体化开发是EOD模式的基本要素,但生态环境治理工作本身综合性强、专业要求高,再加上产业开发,行业跨度极大。从开发主体来看,仅交由单一社会主体完成概念规划、产业规划、项目策划、工程施工、产业招商和资产运营等内容,难度非常大。同时,EOD模式将本应由政府承担的公益性环境治理项目交由社会经营主体承担,减轻政府投资负担,但当前政府在EOD模式中应尽的职责尚不清晰;人民群众作为间接受益方,也没有明确其参与EOD模式的具体途径。缺少政府、公众的参与,将直接影响EOD模式促进生态环境高水平保护与经济高质量发展协同推进的作用发挥。

-

EOD模式初期实践中,为了实现财务的可持续,往往离不开区域土地开发收益作为收益来源。但袁宏川等[9]提出土地开发存在融资风险、政策风险和收益风险,尤其当下严控政府隐性债务,土地一级开发收益需要全额纳入地方政府基金预算管理,不得作为EOD模式项目公司收入。短期可见效的收益来源虽然能满足当下收支平衡要求,但可持续性不足,对构建绿色低碳循环的经济体系作用不大。EOD模式的成功运营亟须建立多元化、可持续的资金保障渠道。

-

EOD模式实践应当依据区域生态环境资源禀赋、特色产业基础分析等,项目谋划初期应把握生态环境领域建设规划以及产业发展规划的目标和要求,选择适宜的区块和领域实施。应统筹分析区域生态治理方面存在主要矛盾问题,分析负外部效应可能存在的领域,挖掘良好生态环境敏感型行业,结合区域“十四五”重点发展方向,综合谋划开展EOD模式实践。可不局限于城市开发、流域治理等领域,向乡村振兴及共同富裕、碳达峰碳中和、生物多样性保护和修复、无废城市建设等领域拓展应用。如低碳领域就可以聚焦产业节能化改造、可再生能源开发利用和碳汇林的保护开发等。区域开发过程中从规划初期就应融入EOD理念,做到全过程引领,项目策划过程充分征求生态环境部门意见,考虑生态治理和产业融合的可行性。项目筛选首先强调解决实际生态治理问题,强调生态治理项目和产业开发项目之间的关联性,有明确的目标指标、逻辑主线和支撑项目,避免简单套用EOD理念打包项目的情况,同时要减少无关项捆绑对开发带来的资金压力。

-

EOD模式起步阶段的政策保障对生态产品价值长效闭环的实现至关重要。首先要明确自然资源权属的界定,即明确政企双方的合作边界及合作范围内相关产出的权益归属。对于适宜以市场化运作的自然资源,在合理开发的前提下应当允许由社会资本方通过合法途径取得相关权益并进行专业化经营,如用能权、水权、林权和碳排放权等。国务院办公厅《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》(国办发〔2021〕40号)明确,重点鼓励和支持社会资本参与以政府支出责任为主的生态保护修复,并提出规划管控、产权激励、资源利用、财税支持和金融扶持等支持政策。此外,要建立生态治理投入前后生态产品价值的统计核算体系。在浙江、江西、贵州、青海、福建和海南等省国家生态产品价值实现机制试点(试验区)经验的基础上,进一步探索建立科学合理的生态产品价值核算评估办法,核算特定区域在采用EOD模式推进生态产品价值实现的过程中生态系统生产总值(GEP)。也可借鉴邹逸飞等[16]在深圳开展的有关研究,核算区域经济-生态生产总值(GEEP)的增量。同步贯彻落实中办、国办《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》中有关建立生态产品调查监测、价值评价有关机制的要求。

-

EOD模式是实现“两山”转化的有效途径,要借鉴“两山”实践创新基地的实践探索和典型经验,认识不同类型“两山”转化模式对EOD实践的指导意义。张惠远[17]提出的“品牌引领”型“两山”转化模式,可以用“生态保护+生态农业”的EOD模式实现生态品牌的提质增效;“复合业态”型“两山”转化模式,可以用“生态保护+多元业态”的EOD模式实现生态产业多元融合发展;“山歌水经”型“两山”转化模式,可以用“生态修复+生态文旅”的EOD模式实现源头地区保护和发展同步。同时,规划初期就应充分考虑产业对生态治理的反哺机制,着力实现“金山银山”向“绿水青山”的转化。不仅做到全过程一体化实施,尤其重视建设、运营阶段主体的一致性,为打通资金投入-收益-反哺的通道打好基础。促进双向转化过程中政府和市场两手抓,以可持续的手段实现反哺。市场主体在项目可行性评估时应统筹核算,不仅关注产业开发项目的盈利能力,还要考虑生态环境质量改善的外部经济性,将生态改善带来的资产溢价纳入核算并畅通反哺渠道。为促进生态价值向经济价值的转化,政府方应当在保障项目公益性、确保操作规范性的前提下,构建市场交易平台,促进项目权益通过转让、入股和租赁等方式进行流通,最大限度盘活、利用既有生态资产的价值。收益补充生态治理投入缺口过大时可引入生态补偿机制,还可寻求金融机构的绿色信贷支持。

-

EOD模式在探索阶段,对于“一体化”实施的主体选择和投融资模式尚未形成标准化的制度规定,操作层面还需要进一步的实践。鼓励政府与社会资本的合作,由专业的人做专业的事,如PPP模式,ABO(授权-建设-运营)或EPC+O(设计-采购-施工-运维)模式等。在区域综合开发所应用到的所有投融资模式中,PPP模式的有关规制更为系统。在EOD模式实践中,单体项目若按PPP模式操作,则要严格按照相关文件要求规范运作。以ABO模式实施的单体项目,需要政府依法依规确定实施主体,明确资金来源(不以土地出让直接收益作为资金来源,避免增加政府隐性债务),合理设置绩效考核指标。实践中还可以采用EPC+O的运作模式,其在运营属性较强的行业运用比较广泛。具体应结合纳入EOD模式总盘子的子项目特点,进行灵活应用。此外,可关注农村集体土地入市开发试点工作,在满足基本要求的前提下,EOD项目开发主体可以通过联营、入股等方式建设运营集体租赁住房或者共享度假小院,调动普通群众参与EOD开发的积极性,也为乡村振兴和共同富裕作出贡献。

-

要以生态保护和特色产业体系的协同促进为核心,以实现项目自身造血功能和多元参与为重点,推动项目落地实施,助力区域绿色可持续发展。政府产业准入和激励政策双重引导下,重点打造一批高新产业平台,筑巢引凤,实现项目整体的良性循环、区域高质量发展。国资与社会资本联合,市场化运营,减少政府风险,提升造血功能,促进国资平台向国有资本运营公司转型。尤其注重绿色低碳循环产业体系的构建。如,开展新能源装备制造-绿色能源利用-固体废物循环利用全生命周期产业链构建,或建设传统产业腾退-土壤修复和环境综合治理-数字化及金融领域高层次人才集聚的现代化新城,或形成智慧农业-农产品加工-农业观光旅游服务为例形成一二三产融合发展的案例。收益来源可涵盖环境治理工程运维或特许经营收益、产业项目运营收益和自然资源经营收益等多方面,实现长期运营收益的保障。

-

生态环境领域推进EOD模式实践,需关注以下要点。

(1)以解决区域生态环境治理和保护方面存在的主要矛盾问题为首要目标,选择适宜领域开展实践,为市场供给更多的生态产品。

(2)从制度设计上夯实生态产品价值实现的基础,完善统计核算体系,鼓励社会资本参与到生态环境治理和修复工作中。

(3)深化“两山”实践,打通“两山”双向转化的通道,实践中不仅通过产业经营体现生态产品溢价,还要形成可持续的反哺机制。

(4)鼓励政府、社会资本、普通群众参与,实践创新投融资模式,促进乡村振兴和共同富裕。

(5)以产业准入、激励政策双重引导,构建绿色低碳循环产业体系。

生态环境部主导下,已连续3年开展EOD模式实践,未来将会出现一批典型案例和成功经验,同时也会暴露一些矛盾问题。需要进一步从加强政策支持、规范投融资模式和促进生态产品价值转化等方面深入开展探索、研究,进一步扩大EOD模式为生态环境和经济发展带来的效益。

生态环境领域推进EOD模式实践的意义、挑战及路径探析

Significance, challenge and path of promoting EOD mode practice in eco-environment field

-

摘要: 近年来,生态环境导向的开发模式(以下简称“EOD”模式)在区域开发、城市规划和工程管理等领域受到广泛关注。生态环境领域推进EOD模式,可以为深入打好污染防治攻坚战提供有效保障、为促进高质量发展提供有力支撑、为推动共同富裕提供有效途径。现阶段EOD模式实践面临诸多挑战,因此该研究提出探索EOD模式实践路径的有关建议,包括筛选适宜的实施领域、夯实生态产品价值实现基础、打通“两山”双向转化通道、创新多方参与的投融资模式和发展多元产业实现自我造血功能等。Abstract: In recent years, the eco-environment oriented development (EOD) mode has attracted extensive attention in regional development, urban planning, project management and other fields. Promoting EOD mode in the field of ecological environment can provide the effective support for in-depth fight against pollution, high-quality development and common prosperity. After analyzing the challenges faced by EOD mode practice at present, some suggestions were put forward to explore the practical path of EOD mode, including screening suitable implementation fields, strengthening the basis for realizing the value of ecological products, opening up the two-way transformation channel of "Two Mountains", innovating the investment and financing mode with multi-party participation, and realizing the sustainable development through diversified industrials.

-

高氮磷废水的过量排放会导致水体富营养化和生态破坏[1]。微藻是一种光合微生物,能够吸收氮、磷和有机物等,被用处理各种废水[2]。另一方面,微藻细胞脂类含量高是生物柴油生产的主要原料[3-9],因此,将废水处理与微藻生物量生产相结合可以降低二者生产成本。由于微藻对废水中氮/磷的去除是藻细胞生长代谢的结果即平均去除速率和去除率与藻细胞生长速率和生物量呈正相关,而部分细菌和真菌能够促进微藻的生长(如地衣中的细菌和真菌促进其共生绿藻的生长),因此,将微藻与细菌[10-16]或者真菌[17-26]混合培养,利用微藻和细菌或者真菌之间的协同效应促进微藻生长进而提高氮/磷的去除率成为研究热点。

雨生红球藻能够在适宜的条件下快速吸收氮和磷进行自养/混合营养生长,而在不利条件下大量合成脂类和高附加值的虾青素(一种红色类胡萝卜素)[27-28],目前已被用于处理不同的废水,并取得了良好的效果[29-33]。然而,与其他藻类相比,雨生红球藻对有害细菌更敏感,这些细菌严重抑制藻细胞生长,限制了其在废水处理中的应用。实际上,有害细菌对所有微藻的生长均构成严重威胁[34]。为了控制微藻培养过程中的有害细菌,通常采用的方法为添加抗生素、高温处理、强光照射[35-36],以及使用次氯酸钠对废水进行预处理[37]。因此,有效控制有害细菌是利用微藻尤其是雨生红球藻处理废水的关键问题。

在此前的研究[37-38]中我们分离到一种蓝藻共生真菌Simplicillium lanosoniveum(DT06)。DT06能够合成一种新抗生素[39]并且能促进衣藻(Chlamydomonas reinhardtii)生长和脂类合成[40]。因此,本研究将雨生红球藻与真菌DT06在高含氮磷废水中混合培养,以期提高雨生红球藻类生长速率和产量以及废水氮/磷的去除速率和去除率。

1. 材料与方法

1.1 实验材料

1)废水样本。废水来自天津市的某污水处理厂。废水通过0.45 µm滤膜去除不溶性大分子物质,并在4 ℃保存。废水主要性质如下:pH为6.5±0.4;总氮(TN)质量浓度为(553.8±17) mg·L–1;总磷(TP)质量浓度为(90.7±8) mg·L–1,化学需氧量(COD)为(750±22) mg·L–1。

2)微生物菌株。雨生红球藻购自中国武汉水生生物研究所;真菌Simplicillium lanosoniveum DT06由河北工业大学代谢工程与生物合成实验室分离获得,并保藏于中国科学院微生物学研究所菌物标本馆(编号HMAS 242045)。

1.2 微藻接种液以及真菌孢子的制备

1)微藻接种液:5 mL雨生红球藻培养液接种到装有60 mL BBM培养基[27]的100 mL锥形瓶中,置于光照摇床中培养7 d(115 r·min–1、25 °C恒温、60 μmoL·(m2·s)–1持续光照)。雨生红球藻接种液最终的细胞浓度为1.5×105 细胞·mL–1。

2)真菌孢子悬浮液:将真菌DT06划线于PDA培养基平板上,于培养箱(28 ℃)中恒温培养7 d后,从菌落表面轻轻刮取收集DT06孢子,并悬浮于50 mL无菌水中。真菌孢子悬浮液最终细胞浓度为5×106 细胞·mL–1。雨生红球藻细胞和真菌DT06孢子的数量均通显微镜进行计数。

1.3 培养体系的构建

雨生红球藻与真菌DT06混合培养(简称M组):按10%接种量将雨生红球藻接种到含有200 mL废水的500 mL锥形瓶中,并分别接种对应体积的DT06孢子悬浮液,以达到5∶1、10∶1、30∶1、50∶1的细胞数量接种比例(雨生红球藻:DT06)。以雨生红球藻单独培养(1∶0,雨生红球藻:DT06)作为对照(CK)。

雨生红球藻-DT06混合添加NaHCO3培养(简称MC组):在每组含有200 mL废水的500 mL锥形瓶中分别添加不同体积的NaHCO3母液(10 g·L–1),使NaHCO3质量浓度达到0(对照,MCK)、0.2、0.4、0.6和0.8 g·L–1,以最佳细胞接种比例分别接种雨生红球藻和DT06孢子悬浮液。

所有实验均置于光照培养箱中培养12 d(25 °C恒温、60 μmoL·(m2·s)–1持续光照),每天手摇2次,每组实验设置3个重复。

1.4 参数测定方法

1)雨生红球藻生物量。雨生红球藻生物量以细胞干重表示,每隔2 d取培养液并采用显微镜计数法计数,根据式(1)计算雨生红球藻生物量,根据式(2)计算雨生红球藻比生长速率。

X=4.64×10−8N+0.0035 (1) μ=(lnXn−lnX0)/(tn−t0) (2) 式中:X为细胞干质量,g·L–1;N为细胞浓度, 细胞·mL–1;μ为比生长速率,d−1;X0和Xn分别为第t0天和第tn天的雨生红球藻生物量,g·L–1。

2)细菌总数。根据实验室之前的方法[40-42]对废水中细菌总数做了部分修改。灭菌的LB琼脂板接种1 mL稀释105倍的废水样品,并在培养实验相同的条件下培养3 d。总细菌数表示为每毫升菌落形成单位(CFU·mL−1)。

3)废水水质。每隔两天取废水样本进行分析。总氮使用过硫酸钾氧化紫外分光光度法;总磷使用钼锑抗分光光度法;COD 使用重铬酸盐法测定;氮、磷的去除率和去除速率根据式(3)和式(4)进行计算。

N=(N0−Nt)/N0×100% (3) R=(N0−Nt)/(tn−t0) (4) 式中:N为COD和氮、磷的去除率,%;R为COD和氮、磷的去除速率,mg·(L·d)–1;N0和Nt分别为第t0天和第tn天的COD和氮、磷质量浓度,mg·L–1。

4)脂类和虾青素含量。 雨生红球藻脂类和虾青素含量参照我们此前的方法[43]测定。

2. 结果与讨论

2.1 雨生红球藻-真菌DT06混合培养

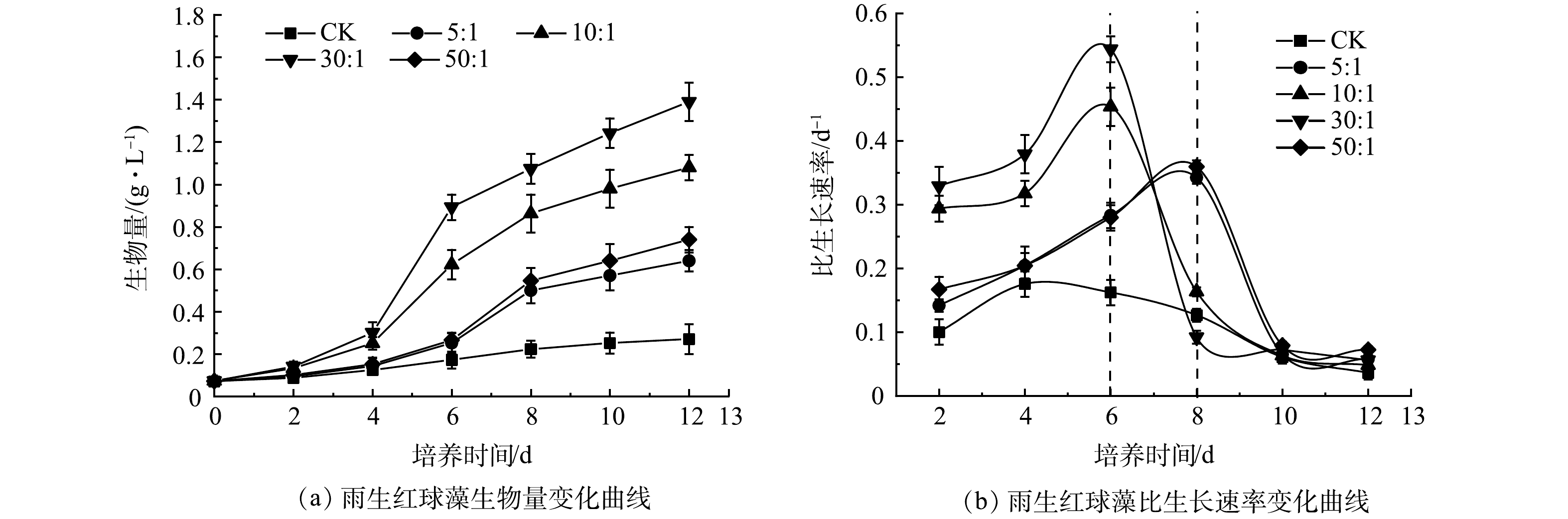

1)混合培养对微藻生长的影响。如图1(a)所示,CK中雨生红球藻的生物量在前8 d内缓慢上升,第10天后趋于平稳,最终达到0.27 g·L–1;而雨生红球藻与DT06混合培养过程中雨生红球藻的生物量在前4 d缓慢上升(适应期),在第6天(10:1、30:1)和第8天(5:1、50:1)快速上升,第8天后趋于平稳。最终,雨生红球藻的生物量在5:1、10:1、30:1和50:1下分别为0.64、1.08、 1.39 和 0.74 g·L–1。

生长动力学分析结果(图1(b))显示, CK中雨生红球藻的比生长速率在第4天达到最大值(0.18 d–1),第6天后逐渐降低至0。雨生红球藻与DT06混合培养过程中雨生红球藻的比生长速率均高于CK。比生长速率在10∶1和30∶1时在第6天达到最大值,分别为0.45 d−1和0.54 d−1;在5∶1和50∶1时在第8天达到最大值,分别为0.34 d−1和0.36 d−1。比生长速率此后逐渐降低至0。雨生红球藻与DT06混合培养过程中30∶1表现出最高的生长速率和最高平均比生长速率(0.25 d−1),因此,后续实验以最佳藻菌细胞比30∶1进行实验。

混合培养中藻类生物量的增加是由于比生长速率的提高,这可归因于2个方面:1)藻类(雨生红球藻)和真菌DT06的共生作用。DT06释放CO2促进雨生红球藻光合作用,并吸收雨生红球藻释放的O2进行有氧代谢,从而解除O2对藻类生长的抑制作用,这与其他菌藻混合培养类似[27,44-47];2)抑制有害细菌的生长。与混合培养相比,对照的生物量异常低,比生长速率过早地下降,表明废水中有害细菌对藻类的生长有显著的抑制作用,混合培养中的生物量持续增加表明DT06释放的抗生素表现出对有害细菌显著的抑制作用。

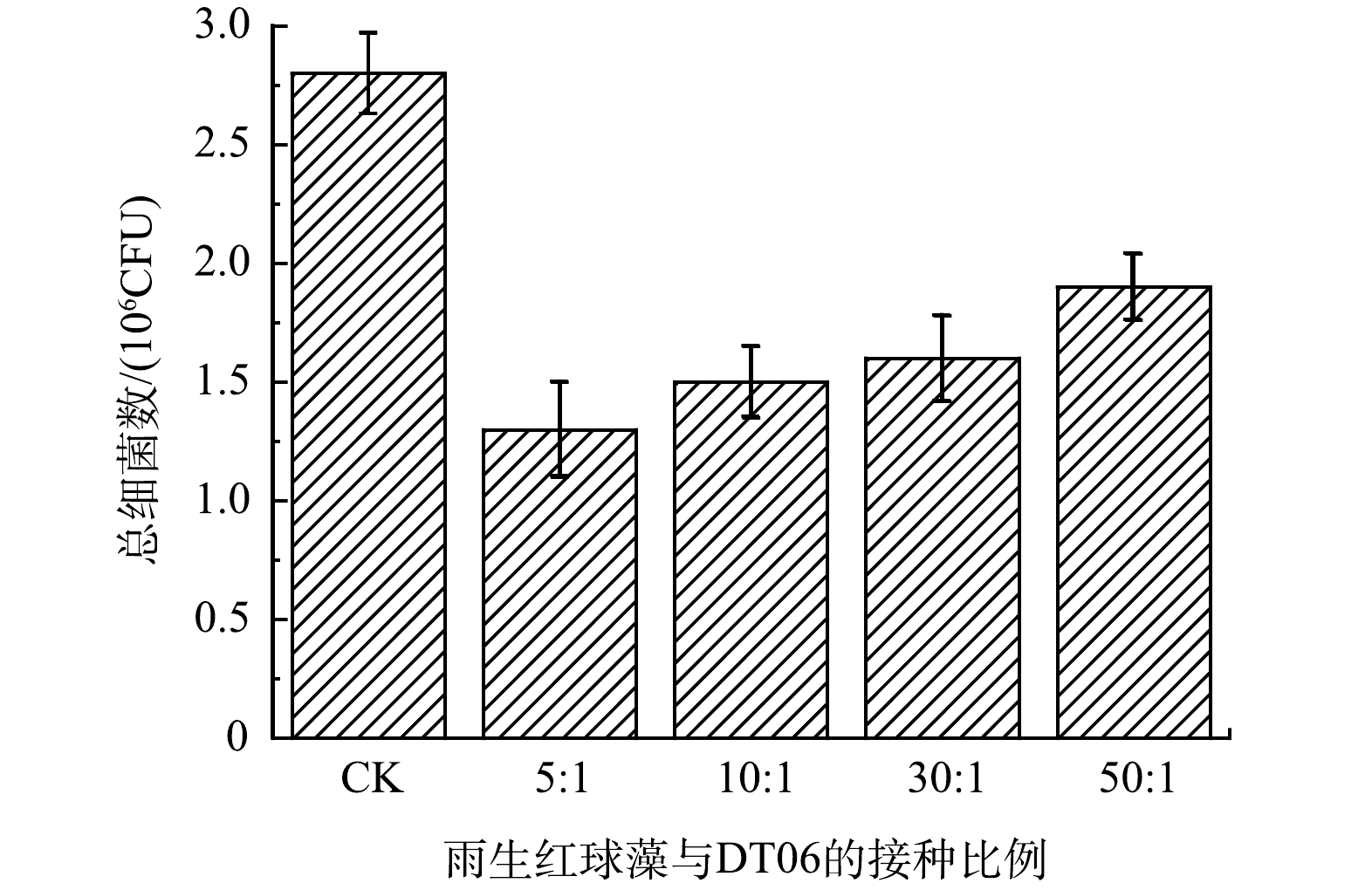

2)总细菌数。如图2所示,实验结束时5∶1、10∶1、30∶1和50∶1中细菌总数分别为1.3、1.5、1.6、1.9×106 CFU。雨生红球藻与DT06混合培养过程中的细菌总数与CK(2.8×106 CFU)相比分别下降了54.8%、46.4%、42.9%和30.4%。这表明DT06能够抑制废水中细菌的增长。

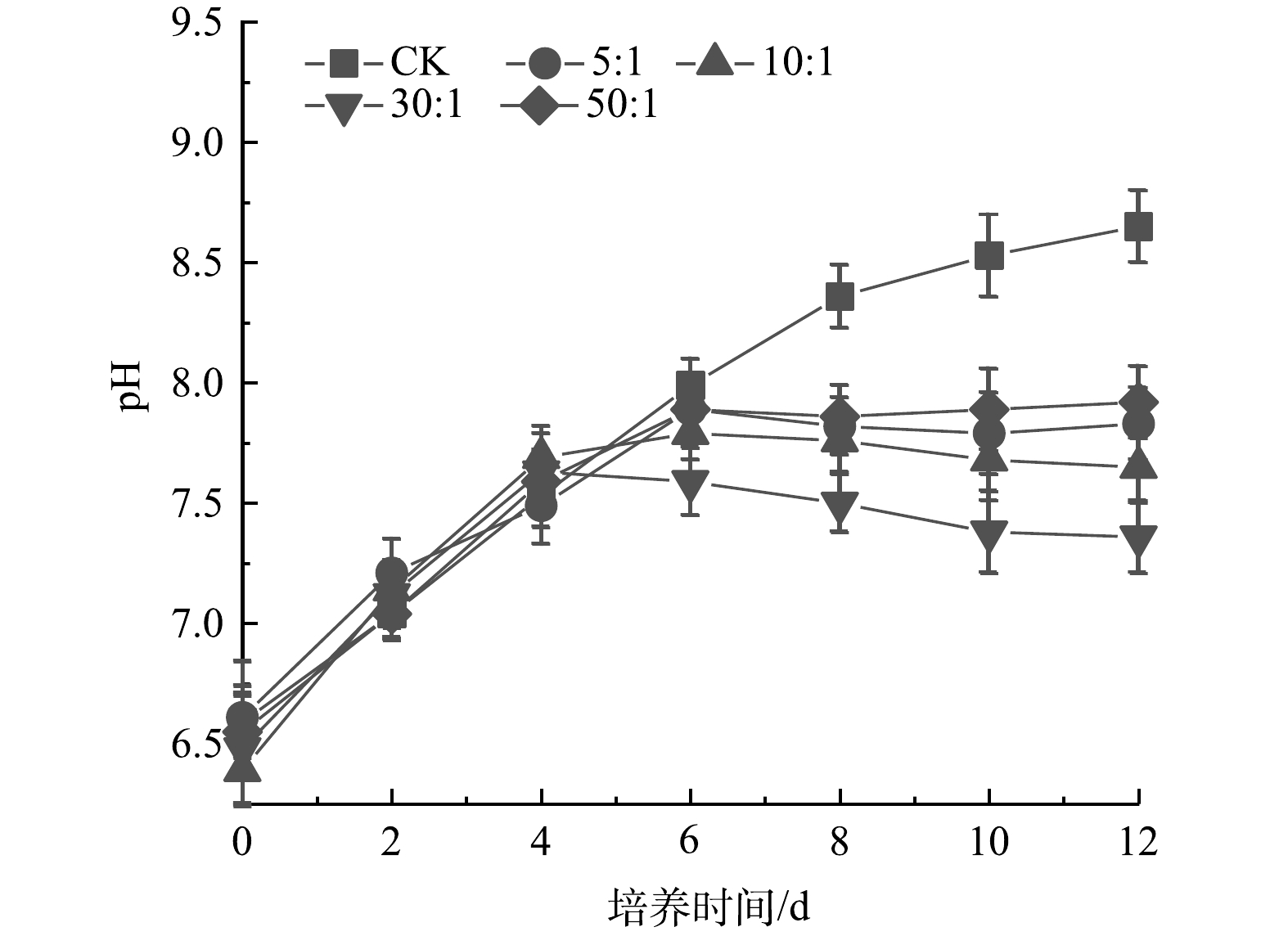

3)如图3所示,CK中pH持续上升,在实验结束时达到8.65。雨生红球藻与DT06混合培养过程中pH在前4 d持续升高,之后保持相对稳定且显著低于CK。实验结束时5: 1、10: 1、30: 1和50: 1的pH分别稳定在7.83、7.65、7.36和7.92。pH快速升高主要原因是雨生红球藻吸收了生理碱性盐(如硝酸盐)。混合培养中pH保持相对稳定,原因是真菌DT06释放的CO2中和培养液的碱性以及雨生红球藻吸收废水中的NH4+降低了培养液的pH。

4)混合培养对COD去除的影响。如图4(a)所示,CK中COD下降缓慢,最终的去除率仅为28.5%,平均去除速率为18.4 mg·(L·d)–1(图4(b))。这表明雨生红球藻和原有的微生物对耗氧有机物(以COD计)的降解能力有限。而在30∶1、10∶1、5∶1和50∶1中,COD分别在第4、6和8天内降至0(去除率100 %)(图4(a)),平均去除率分为183.9、127. 4、96. 8、93.1 mg·(L·d)–1 (图4(b))。结果表明,废水中的难降解耗氧有机化合物(以COD计)可被DT06完全降解为小分子物质和CO2,这些小分子物质被雨生红球藻利用进行混合营养生长。因此,在难降解有机化合物完全降解前后,雨生红球藻的比生长速率快速上升,之后迅速下降(图1(b))。

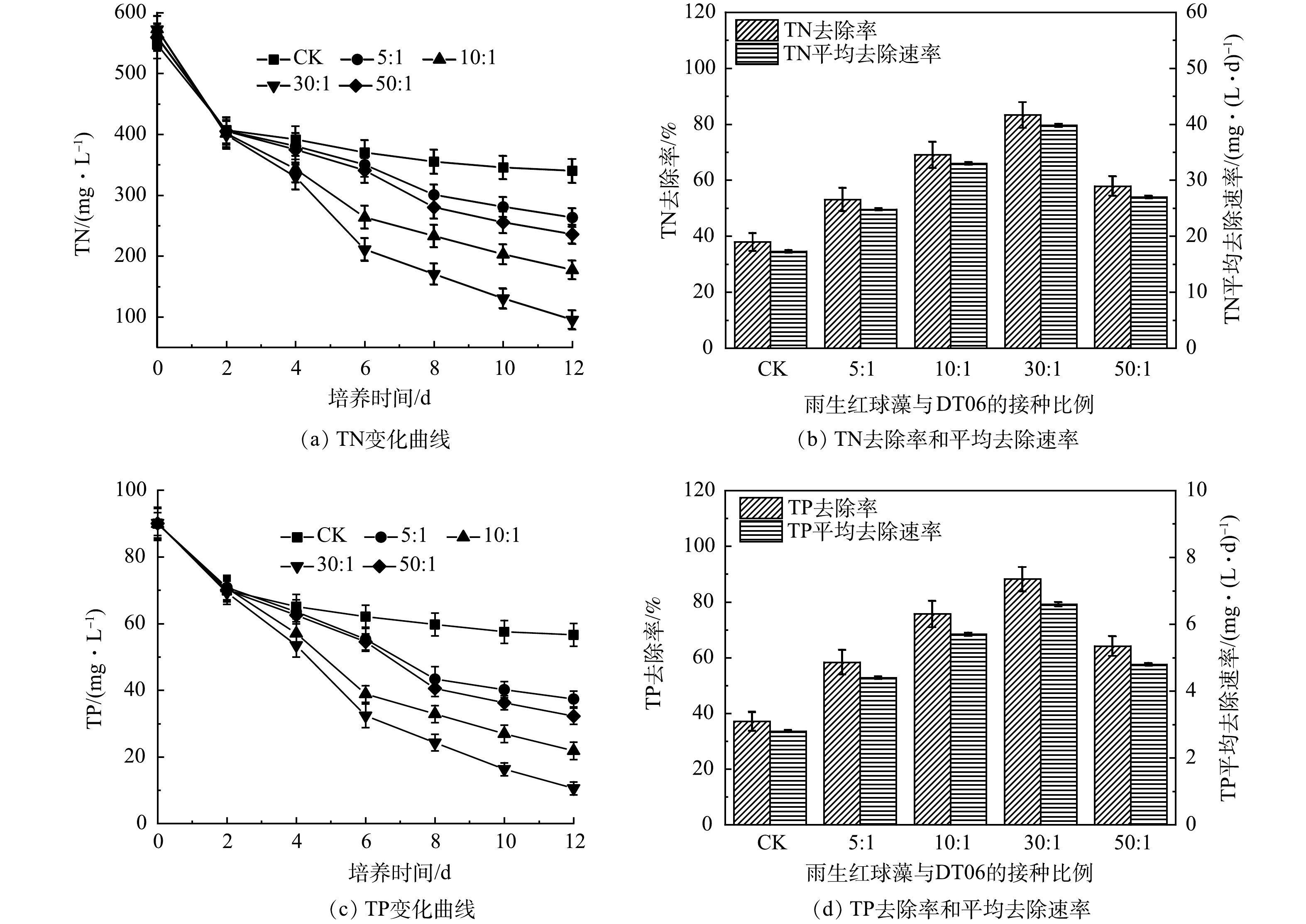

5)混合培养对氮磷去除的影响。如图5(a)所示,CK中TN质量浓度在前2 d迅速下降,之后缓慢下降,最终达到340 mg·L–1,去除率为37.9 %,平均去速除率为17.3 mg·(L·d)–1 (图5(b))。相比之下,雨生红球藻与DT006混合培养过程中TN质量浓度持续下降,下降速度均高于CK(图5(a))。其中, 30∶1中TN去除率最高为83.33%,平均去除速率为39.8 mg·(L·d)–1。而5∶1、10∶1、50∶1中TN的平均去除速率分别为24.8、33.0、27.0 mg·(L·d)–1;去除率分别为53.1%、69.1 %、57.9 % (图5(b))。

TP变化与TN变化规律相似(图5(c)),TP在CK中下降最慢,最终为56.6 mg·L–1;在 30:1中下降最快,最终为10.6 mg·L–1。最低和最高的TP去除率分别为37.1%和88.2%,平均TP去除率分别为2.8 mg·(L·d)–1和6.6 mg·(L·d)–1 (图5(d))。

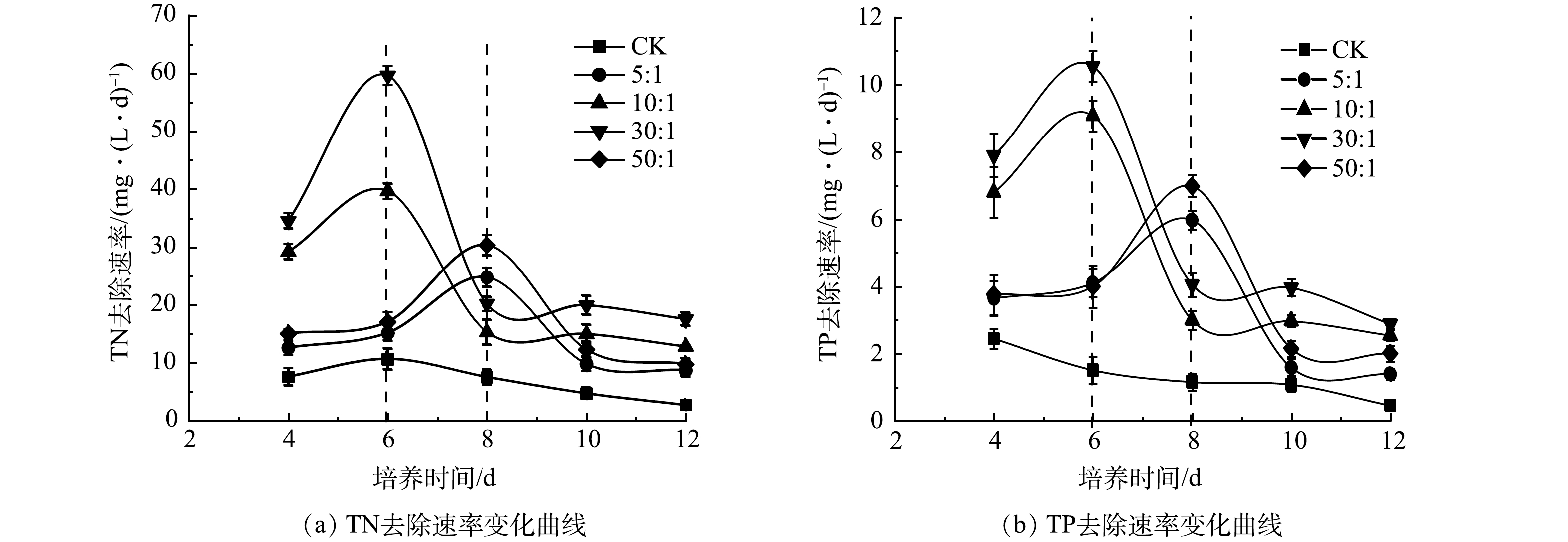

混合培养氮、磷去除率的提高归因于藻类生长速率的提高。如图6所示,在第6天和第8天之前,所有混合培养中的TN和TP去除速率持续增加,随后骤然下降,这与雨生红球藻比生长速率在初始升高和随后下降一致(图1(b))。而如上所述,雨生红球藻比生长速率的骤然下降主要是由于雨生红球藻进行快速异养生长对作为碳源的COD的快速消耗。也就是说,混合培养中有机碳源(如COD)的存在促进了雨生红球藻的生长,进而提高氮、磷的去除率。然而,在实验结束时,雨生红球藻与DT06混合培养组中残余的氮、磷含量仍然很高(图5(a)和5(c))。因此,在混合培养中需要添加额外的碳源来进一步提高氮、磷的去除率。

有研究表明,添加有机碳源会造成不可避免的二次污染[47],并提高废水处理成本。廉价的无机碳源,例如碳酸氢盐(NaHCO3),是产生HCO3−促进雨生红球藻光合营养生长的最佳替代物。因此,为了进一步提高氮磷去除率,本研究在最佳细胞接种比例30∶1的基础上添加NaHCO3进行后续的实验。

2.2 雨生红球藻-真菌DT06混合添加NaHCO3培养

1)添加NaHCO3混合培养对微藻生长的影响。如图7(a)所示,MCK中雨生红球藻生物量在第4天后快速上升,第6天后缓慢上升,最终达到1.36 g·L–1。而添加NaHCO3混合培养过程中雨生红球藻的生物量在第2天后快速上升,第8天后达到稳定期,最终添加0.2、0.4、0.6、0.8 g·L–1 NaHCO3中雨生红球藻的生物量分别为1.58、1.71、1.95、1.44 g·L–1。生长动力学分析结果表明(图7(b)),添加NaHCO3混合培养组中雨生红球藻的比生长速率在第2天上升,并在第4天达到最大值,随后快速下降。添加0.6 g·L–1 NaHCO3中雨生红球藻的比生长速率最高,为0.85 d–1,比MCK(0.51 d–1)高1.66倍。以上结果表明混合培养中添加0.6 g·L–1 的NaHCO3最适合雨生红球藻的生长。

与MCK相比,添加NaHCO3混合培养过程中雨生红球藻的适应期缩短,比生长速率有所升高。这表明NaHCO3产生的HCO3−被雨生红球藻同化为光合底物,从而促进微藻的光合作用。而延长的指数期和比生长速率的下降是由于以下2点:HCO3−的吸收导致pH升高限制了雨生红球藻细胞的生长, 这也是添加0.8 g·L–1 NaHCO3中雨生红球藻的生物量低于添加0.6 g·L–1 NaHCO3的原因(图8);废水中氮、磷质量浓度的下降(图9)导致雨生红球藻细胞生长停止以及孢子的形成(图7)。

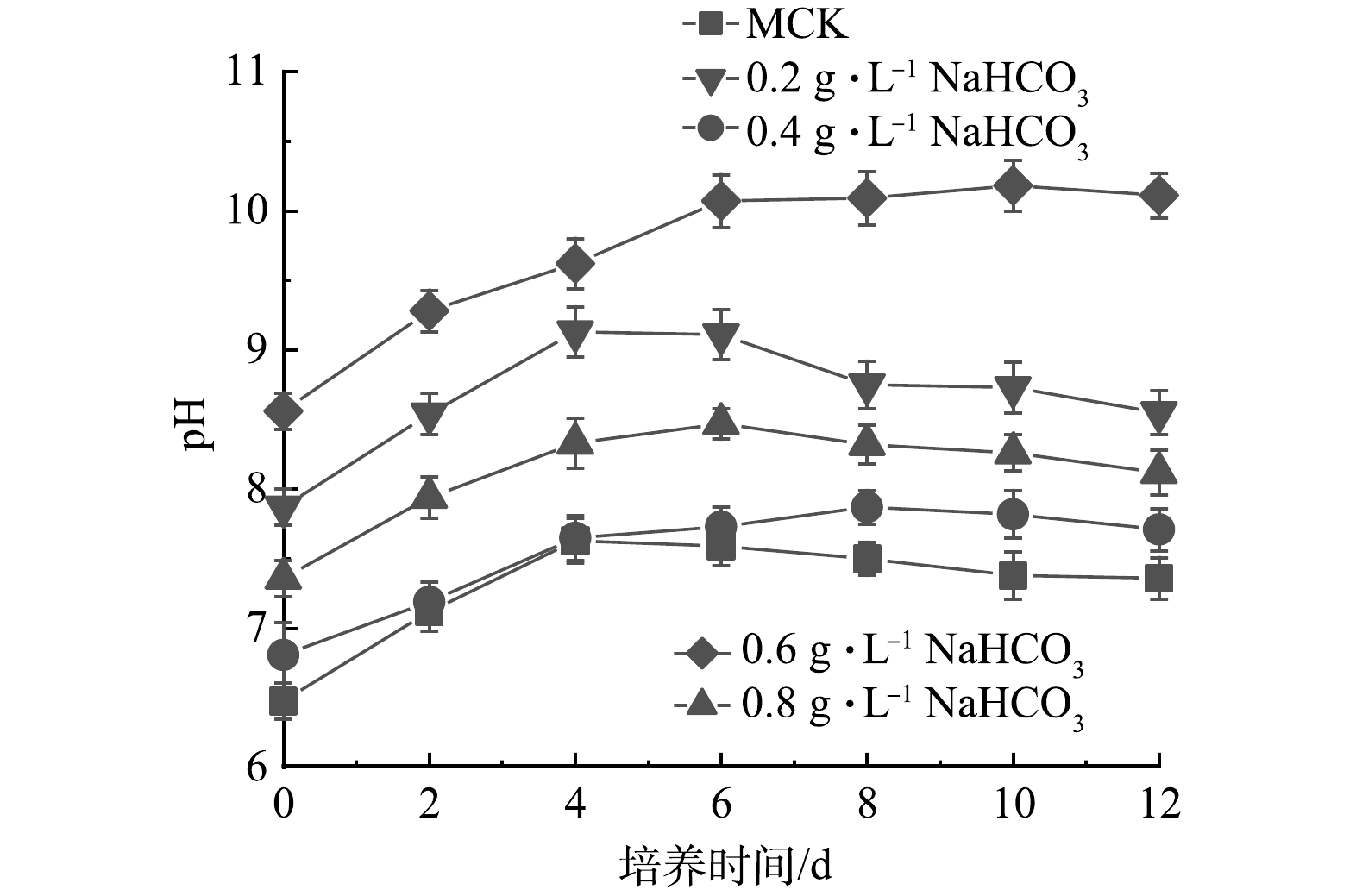

2)如图8所示,MCK 中pH在前4 d持续升高,之后稳定在7.3~7.5直到实验结束。由于添加了NaHCO3,添加NaHCO3混合培养过程中初始pH均高于MCK。添加0.2、0.4和0.6 g·L–1 NaHCO3的pH在前4 d逐渐升高,之后保持相对稳定,实验结束时pH分别7.71、8.12和8.55。而添加0.8 g·L–1 NaHCO3的pH持续升高,最终达到10.11。

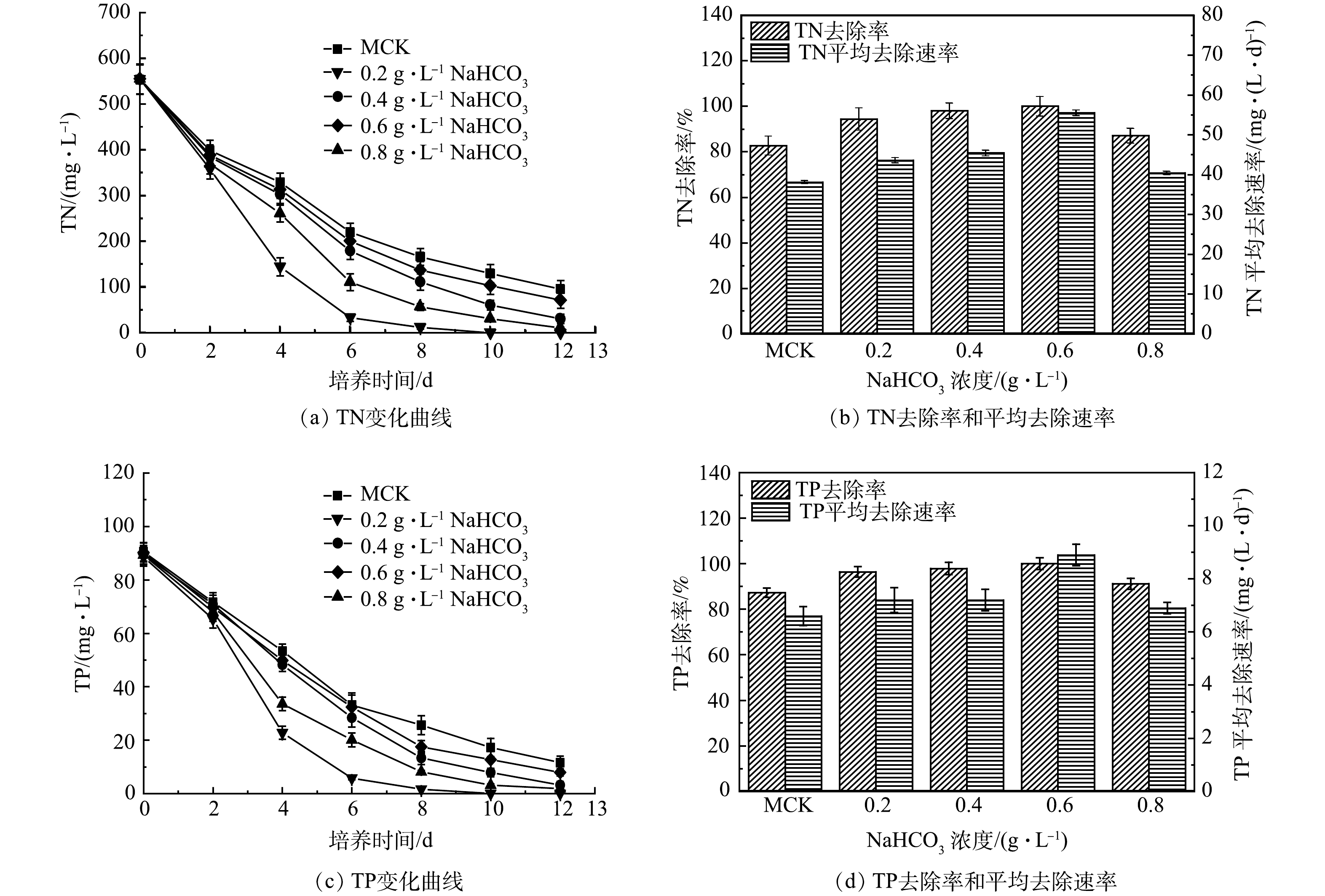

3)添加NaHCO3混合培养过程中混合培养对氮磷去除的影响。如图9(a)所示,添加NaHCO3混合培养过程中TN质量浓度急剧下降。其中添加0.6 g·L–1 NaHCO3中TN质量浓度下降最快,在第10天达到检出限,达到最高去除率(100%),平均去除速率为55.5 mg·(L·d)–1 (图9(b))。相比之下,添加0.2、0.4、0.8 g·L–1 NaHCO3和MCK中TN质量浓度下降缓慢,最终分别为30.8、10.9、71.5和95.7 mg·L–1。添加0.2、0.4、0.8 g·L–1 NaHCO3和MCK中TN平均去除速率分别为 43.6、45.4、40.4、38.1 mg·(L·d)–1,去除率分别为94.4%、98%、87.1%、82.7%。

TP变化与TN变化规律相似,TP质量浓度在添加0.6 g·L–1 NaHCO3中的第8天便达到检出限,达到最高去除率100%,平均去除速率为8.9 mg·(L·d)–1。而添加0.2、0.4、0.8 g·L–1 NaHCO3和MCK中TP质量浓度在实验结束时分别为3.2、1.9、7.9和11.6 mg·L–1(图9(c))。添加0.2、0.4、0.8 g·L–1 NaHCO3和MCK中TP平均去除速率分别为7.2、7.2、6.9、6.6 mg·(L·d)–1;去除率分别为96.4%、97.9%、91.2%、87.9% (图9(d))。

添加NaHCO3混合培养过程和MCK中TN/TP的变化表明,混合培养中添加NaHCO3促进藻类生长,可提高氮、磷去除率。添加NaHCO3混合培养过程中的TN/TP去除率和平均去除速率(图9(b)和图9(d))与细胞比生长速率和生物量(图7)变化同步,在MC0.6中达到最大值。

2.3 不同培养体系对脂类和虾青素积累的影响

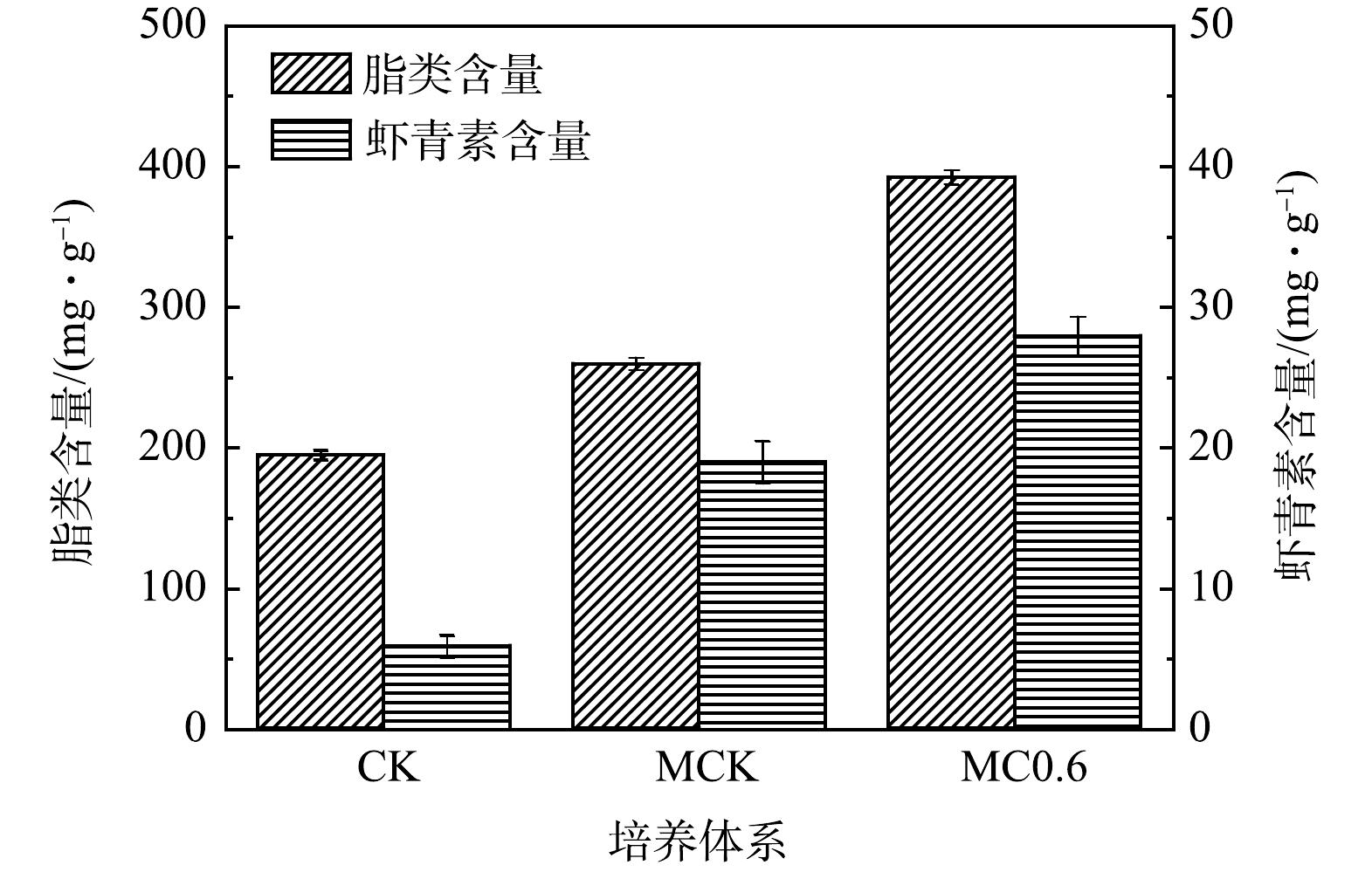

为了评估不同培养体系对雨生红球藻脂类和虾青素合成的影响,分析比较了雨生红球藻添加0.6 g·L–1 NaHCO3、 30:1(MCK)和CK中的脂类和虾青素含量。如图10所示,添加0.6 g·L–1 NaHCO3中脂类含量最高(392.2 mg·g–1),分别比MCK(259.6 mg·g–1)和CK(194.7 mg·g–1)提高了51.1%和101.4%。添加0.6 g·L–1 NaHCO3中雨生红球藻的虾青素含量达到最高(27.9 mg·g–1),分别是MCK(19.0 mg·g–1)和CK(5.9 mg·g–1)的1.5倍和4.7倍。脂类和虾青素的变化规律相似,主要是由于呈脂溶性虾青素分散在藻类细胞的脂滴中[48],因此,与脂类的合成呈相同的变化趋势(图10)。

与CK和MCK相比,添加0.6 g·L–1 NaHCO3中雨生红球藻的脂类和虾青素含量逐渐增加。主要原因是氮、磷质量浓度的快速下降,尤其是氮(图7(a))。添加0.6 g·L–1 NaHCO3对总氮的快速去除导致早期氮的含量相对不足/缺乏(氮饥饿),使得藻细胞将碳通量引导至脂类合成路径,从而促进脂类和虾青素的合成[48-49]。

3. 结论

1)与雨生红球藻的单独培养(CK)相比,雨生红球藻与DT06混合培养促进了雨生红球藻生长。雨生红球藻与DT06混合培养过程的COD先后均被完全去除,氮、磷的去除效果也得到显著提升。

2)添加NaHCO3的混合培养可进一步促进藻类生长和对氮、磷的去除。在NaHCO3质量浓度为0.6 g·L–1时,雨生红球藻比生长速率达到最高,氮和磷几乎被完全去除,其平均去除速率分别达到55.5 mg·(L·d)–1和8.9 mg·(L·d)–1。

3)在CK、M和MC体系中,MC中雨生红球藻的脂类和虾青素含量最高,分别达到259.6 mg·L–1和27.9 mg·L–1。

-

[1] 生态环境部办公厅, 发展改革委办公厅, 国家开发银行办公厅. 关于推荐生态环境导向的开发模式试点项目的通知[EB/OL]. (2022-01-15)[2022-09-23]. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202009/t20200923_800005.html. [2] 范彦波, 崔莹, 赵芳. EOD项目生态价值实现的路径与实践——以天津蓟运河项目为例[J]. 中国土地, 2021(10): 40 − 41. [3] 武彩霞, 高存红, 杨薇. 基于EOD理念的矿山修复模式应用——以某矿山生态修复项目为例[J]. 中国工程咨询, 2022(1): 96 − 100. doi: 10.3969/j.issn.1009-5829.2022.01.020 [4] 任雪菲. EOD模式下生态环境保护的实践与思考[J]. 中国环保产业, 2021(12): 52 − 55. doi: 10.3969/j.issn.1006-5377.2021.12.015 [5] 陈超. 生态导向发展模式(EOD)下的城市设计研究——以龙岗河两岸城市设计为例[C]//活力城乡 美好人居——2019中国城市规划年会论文集(07城市设计). 北京: 中国建筑工业出版社, 2019: 1133-1140. [6] 牟旭方, 陈伟新, 曾钰桓, 等. EOD模式导向下的城市滨水地区更新策略研究——以深圳茅洲河流域为例[M]. 中国城市规划学会、杭州市人民政府. 共享与品质——2018中国城市规划年会论文集(2008城市生态规划). 北京: 中国建筑工业出版社, 2018, 186-197. [7] 李开孟. 以EOD理念推动城市排水领域PPP模式创新[J]. 城乡建设, 2018(14): 8 − 11. [8] 占松林. 生态环保项目EOD运作模式研究[J]. 中国工程咨询, 2021(2): 70 − 74. [9] 袁宏川, 罗鹏, 段跃芳, 等. 生态文明建设背景下的EOD项目风险评价体系构建初探[J/OL]. 重庆理工大学学报(自然科学). https://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1205.T.20220128.2016.004.html. [10] 逯元堂, 赵云皓, 辛璐, 等. 生态环境导向的开发(EOD)模式实施要义与实践探析[J]. 环境保护, 2021, 49(14): 30 − 33. [11] 王夏晖, 何军. 生态环保推动中国经济高质量发展的路径与行动[J]. 环境保护, 2018(11): 7 − 10. [12] 王金南, 王夏晖. 推动生态产品价值实现是践行“两山”理念的时代任务与优先行动[J]. 环境保护, 2020, 48(14): 9 − 13. [13] 秦昌波, 苏洁琼, 王倩, 等. “绿水青山就是金山银山”理论实践政策机制研究[J]. 环境科学研究, 2018, 31(6): 985 − 990. [14] 陈婉. EOD, 践行“两山”理念的模式创新[J]. 环境经济, 2021(24): 12 − 21. [15] 王子婧, 李笑豫, 李孝林, 等. 生态环境导向的城市发展理念理论研究应用综述[J]. 项目管理技术, 2021, 19(9): 67 − 72. doi: 10.3969/j.issn.1672-4313.2021.09.012 [16] 邹逸飞, 吴文俊, 段扬, 等. 深圳南山区经济-生态生产总值(GEEP)核算研究[J/OL]. 环境保护科学.[2022-09-29]. DOI: 10.16803/j.cnki.issn.1004-6216.2022060046. [17] 张惠远. 我国“绿水青山就是金山银山”实践模式与成效评估研究[J]. 环境与可持续发展, 2020(6): 104 − 107. -

点击查看大图

点击查看大图

计量

- 文章访问数: 4568

- HTML全文浏览数: 4568

- PDF下载数: 48

- 施引文献: 0

下载:

下载: