-

城市生活垃圾是影响生态环境的严重污染源,其无害化处理已经成为环境治理的重要问题之一[1]。根据国家统计局发布的《2021中国统计年鉴》[2],我国2020年生活垃圾清运量达到963 460 t·d−1,其中焚烧日处理量已达567 804 t·d−1,占总垃圾无害化处理量的58.9%。生活垃圾进入焚烧炉前通常需要采用堆酵5~7 d的方式进行熟化,降低含水率,从而提高垃圾热值[3-4]。垃圾焚烧厂渗滤液是一种水质复杂且有毒有害的高浓度有机废水,具有一定的处理难度。如果收集和处理处置不当,将会对周边自然环境和人体健康造成严重影响。已有研究[5-6]表明,采用厌氧膜生物反应器 (anaerobic membrane bioreactor,AnMBR) 和负压原位碱度脱氨工艺处理垃圾焚烧厂渗滤液可分别实现COD和氨氮的高效脱除。然而出水水质依然无法满足相应的排放标准,因此还需要对脱氨出水进一步深度处理。当前采用的主流深度处理工艺为NF、RO等,存在运行能耗较大,膜污染严重以及残留大量难处理浓缩液等问题[7]。

与以压力作为驱动力的NF、RO等工艺相比,正渗透 (forward osmosis,FO) 工艺是一种以膜两侧的渗透压差作为驱动力的膜处理工艺,具有能耗低、膜污染小、出水水质好、浓缩液少等优势[8]。目前,针对正渗透深度处理垃圾焚烧厂渗滤液的研究较少,主要集中于垃圾填埋场渗滤液处理。AFTAB等[9]采用CTA膜组件的正渗透工艺直接对垃圾填埋场渗滤液原水进行处理,并研究生物炭 (BC) 和粉末活性炭 (PAC) 在线吸附减轻膜污染对正渗透性能的影响,结果表明,加入在线吸附后,过滤体积分数为57%以上,污染物截留率>80%。IBRAR等[10]研究了不同清洗方式对正渗透处理垃圾填埋场渗滤液生化出水膜性能的影响,结果表明物理清洗方法中35 ℃热水物理清洗和1.5 mol NaCl渗透反冲洗具有较好效果;化学清洗方法中,碱洗比酸洗更有效,可以达到100%通量回收。ISKANDER等[11]对正渗透回收垃圾填埋场渗滤液进行能耗分析,结果表明,污染物浓度升高,循环次数降低,汲取液浓度提高,可以使能耗从 (0.276±0.033) kWh·m−3下降到 (0.005±0.000) kWh·m−3。以上研究表明,正渗透作为垃圾焚烧厂渗滤液深度处理具有一定的研究价值和应用潜力。在应用FO处理垃圾渗滤液方面的报道主要集中于处理垃圾填埋场渗滤液,在处理垃圾焚烧渗滤液方面的研究却鲜有报道,在FO处理垃圾焚烧渗滤液的运行效能、工艺条件以及膜污染特性方面的研究较少,因此,采用FO工艺深度处理垃圾焚烧厂渗滤液负压原位碱度脱氨出水具有重要的理论和现实意义。

本研究采用FO工艺深度处理垃圾焚烧厂渗滤液负压原位碱度脱氨出水,考察FO在不同膜朝向、不同汲取液浓度和不同错流速率下的浓缩效果和污染物截留率,在满足相关排放标准的情况下确定最佳运行参数,进行连续实验并分析FO处理负压原位碱度脱氨出水的可行性,利用三维荧光 (EEM) 结合平行因子分析方法 (PARAFAC) 对膜污染成分和膜污染特征进行分析,旨在为后续FO处理垃圾焚烧渗滤液方面的研究与应用提供参考。

-

研究所用废水取自无锡某垃圾焚烧发电厂,经AnMBR和负压原位碱度脱氨工艺处理后,使用0.45 μm滤膜过滤并在4 ℃下保存,进水水质指标如下:COD为1 950~2 050 mg·L−1,氨氮为56.5~63.1 mg·L−1,总氮质量浓度为64.6~72.2 mg·L−1,总磷质量浓度为2.1~2.3 mg·L−1,电导率为19.2~19.8 mS·cm−1,Ca2+质量浓度为12.1~12.9 mg·L−1,Mg2+质量浓度为19.2~20.0 mg·L−1。在正渗透操作前,将原料液pH调节到8左右,汲取液为配置不同摩尔浓度的NaCl溶液。

-

本研究采用的实验室规模正渗透实验装置如图1所示。主要由汲取液罐、原料液罐、正渗透膜组件、蠕动泵、温度控件和电导率仪组成。汲取液罐、原料液罐容量均为1.5 L;通过温度监测装置在线监测汲取液和原料液温度变化;两侧液体分别从汲取液罐和原料液罐底部流出,在2台蠕动泵 (上海卡川尔流体有限公司,UIP WIFI-S183,中国) 的驱动下在膜两侧进行独立循环,2台蠕动泵转速相同,流量相同,形成稳定的错流循环;通过罐体表面的刻度实时读取两侧液面变化;通过电导率仪实时监测汲取液浓度变化,控制循环泵使浓盐水进入汲取液罐,保持电导率不变。

正渗透膜组件由2块有机玻璃材质的内凹膜室组成,膜室之间夹有一片正渗透膜,正渗透膜组件内置CTA膜 (HTI,美国) ,是由活性层和支撑层组成的双层结构。CTA膜将膜组件隔开为2个独立膜室。膜组件规格为:长20 cm,宽11 cm,厚5 cm,单个膜室体积为28.4 cm3。膜有效面积为94.5 cm2,2个膜室内部设有均匀布水板,以提高正渗透效率。实验前将CTA膜放入蒸馏水在4 ℃下保存。

-

实验分为4个部分。第1部分,研究膜朝向对正渗透浓缩性能和膜通量恢复情况的影响。实验时改变运行过程中CTA膜活性层的朝向,2个朝向分别为活性层朝向汲取液 (AL-DS) 模式和活性层朝向原料液 (AL-FS) 模式。保持温度不变,错流速率为8 cm·s−1。每15 min读取一次原料液体积变化并计算膜通量。当连续2次原料液体积变化值均小于5 mL时结束实验。第2部分,研究汲取液浓度对正渗透浓缩性能的影响。分别设置5个汲取液浓度水平,考察膜通量变化情况和通量恢复情况。第3部分,研究错流速率对正渗透运行过程中膜通量的影响。在选定最适汲取液浓度前提下,将错流速率分别设置为4 、8 、12 cm·s−1。第4部分,研究连续实验对正渗透效果影响。实验过程中保持汲取液电导率不变,每30 min记录一次原料液体积变化,每12 h为一次循环,每次循环期间需对原料液进行一次更换,并对膜进行在线物理清洗。清洗方式为将剩余原料液更换为去离子水,其他条件不改变,继续运行30 min。在第3个循环结束后,进行在线化学清洗。在线化学清洗方式步骤如下:将剩余原料液先后更换为0.01 mol·L−1 NaOH (清洗15 min) 和0.01 mol·L−1 HCl (清洗15 min) ,再更换为去离子水,运行5 min,清洗表面残留化学药剂。化学清洗后,再进行一次循环,观察膜通量恢复情况。

-

COD采用重铬酸钾法测定,用硫酸汞掩蔽Cl−;氨氮、总氮、总磷、电导率参照文献中的方法[12]进行测定:氨氮、总氮和总磷采用纳氏试剂光度法进行测定,电导率采用水质分析仪 (奥豪斯AB23EC) 进行测定;采用荧光分光光度仪 (F-7000) 对所有膜清洗水样进行EEM测定;膜污染分析采用MATLAB 2017b软件和DOM Flour工具箱对所有样品的EEM数据集进行PARAFAC平行因子分析 (parallel factor analysis,PARAFAC) 建模;纯水通量JW的测定可参考文献中的方法[9]。

-

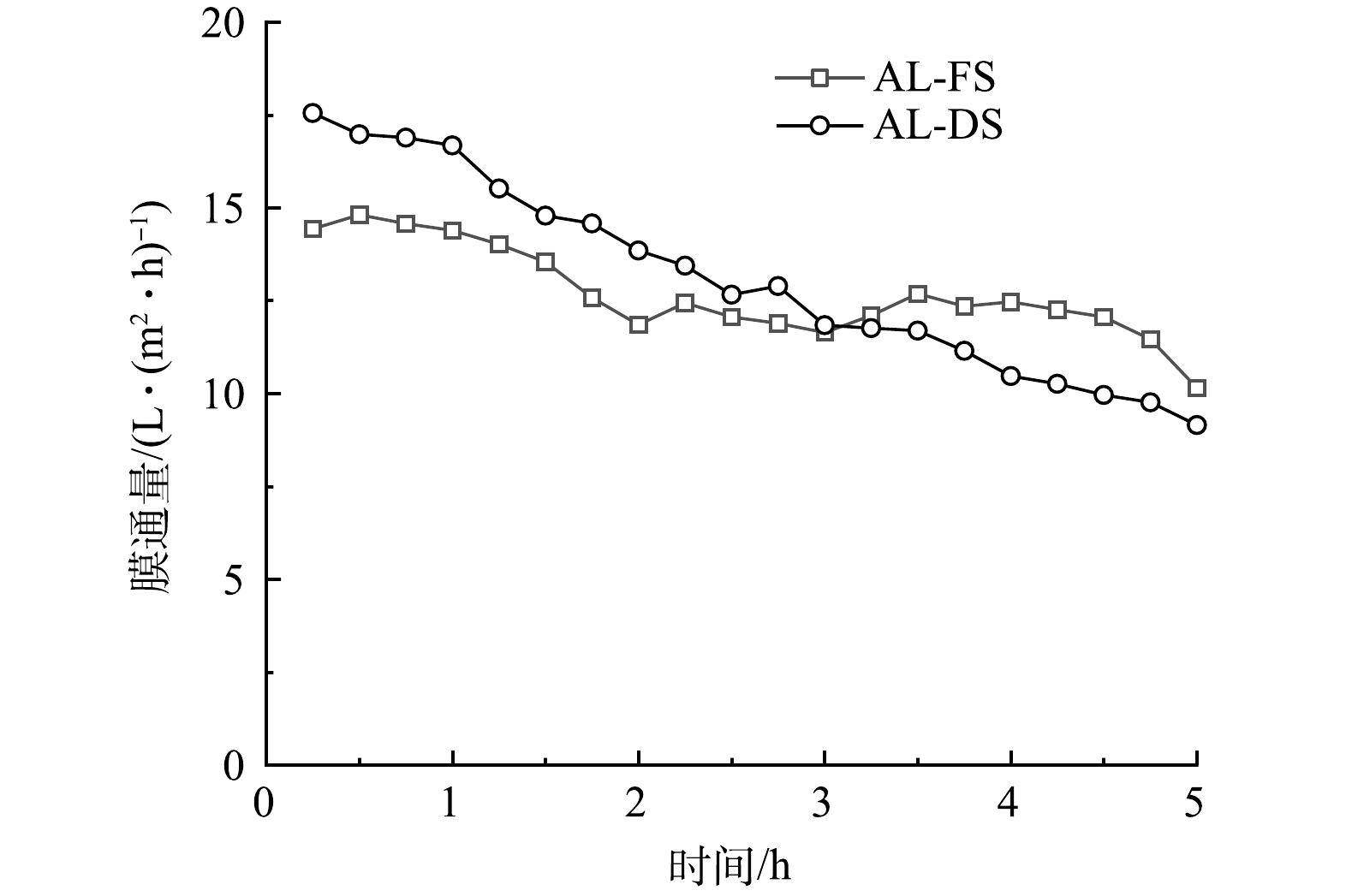

1) 膜朝向对FO运行效能的影响。采用AL-FS和AL-DS 2种不同的膜朝向进行正渗透实验,通量变化曲线如图2所示。AL-DS模式下的初始通量为17.55 L·(m2·h)−1,而AL-FS模式下的初始通量仅为14 L·(m2·h)−1。此现象与VU等[13]的研究相似,主要原因是支撑层产生的内浓差极化类型不同:在AL-DS模式下,影响膜通量的主要因素是浓缩型内浓差极化,而AL-FS模式下主要为稀释型内浓差极化。二者相比,浓缩型浓差极化对水通量的影响较小[14],所以AL-DS模式下的初始通量大于AL-FS模式下的初始通量。ZHAO等[15]认为,AL-DS模式初始通量更好,这也可归因于膜表面与污染物的相互作用,由于CTA膜支撑层比活性层带有更多的负电荷,导致膜表面与垃圾渗滤液污染物之间的静电排斥更大。AL-FS模式在实验过程中的膜通量较为平稳,而AL-DS模式下的膜通量下降速度明显,在第6小时,下降到 14 L·(m2·h)−1以下。这归因于AL-DS模式下支撑层朝向原料液,粗糙度更高的支撑层表面使膜污染程度更高,从而导致通量的快速下降。

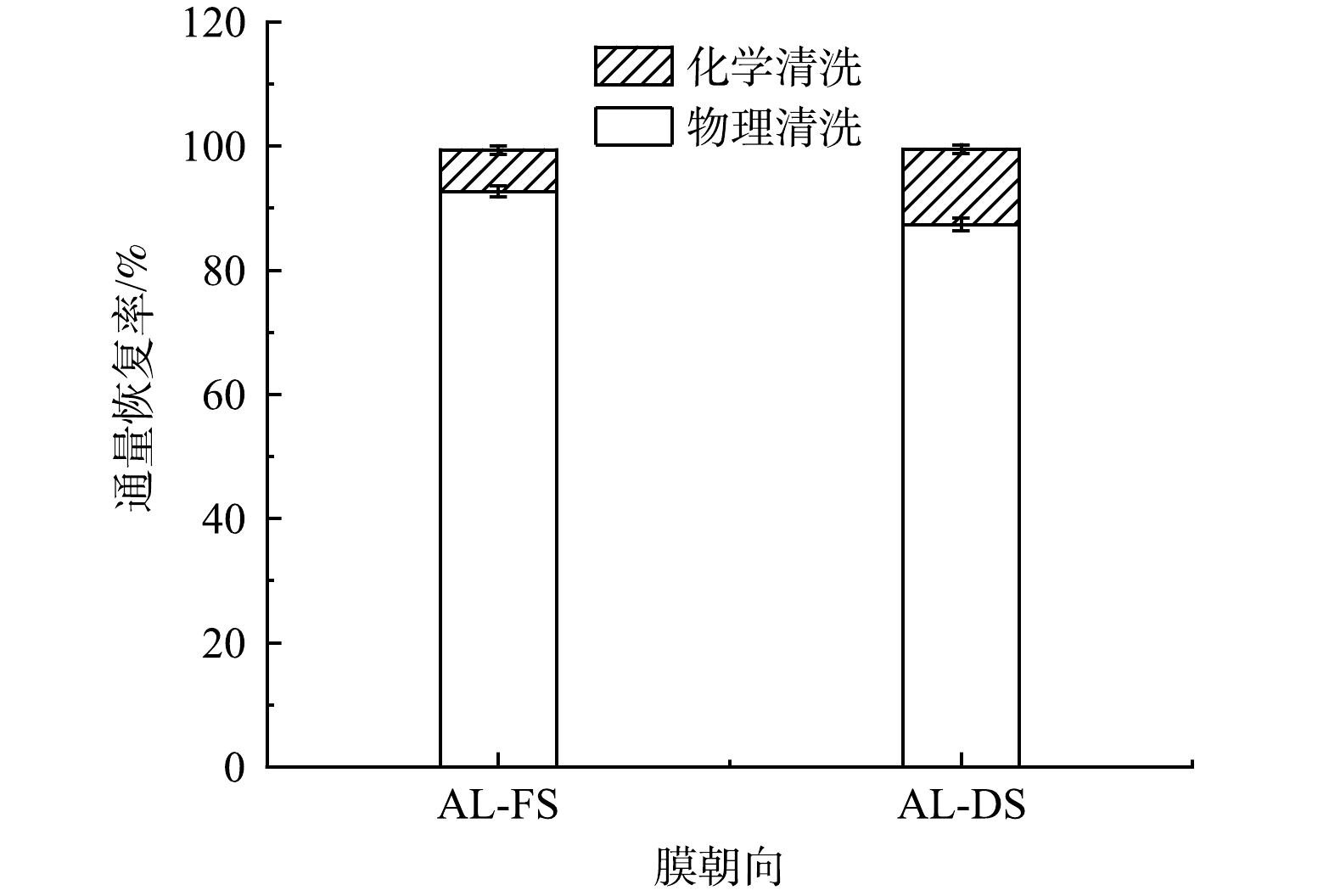

对不同膜朝向实验后的FO膜分别进行物理清洗和化学清洗,通量恢复情况如图3所示。AL-FS和AL-DS模式的水通量经过物理清洗后分别为初始纯水通量的86.35%和81.50%,经过化学清洗后水通量均恢复到98%以上。结果表明,AL-DS模式下不仅会加速膜污染,从而导致通量迅速下降,物理清洗效果也相对较差,膜污染更难去除。IBRAR等[10]对不同膜朝向运行的正渗透膜进行去离子水冲洗,发现AL-DS模式下的膜表面残留有更多的污染物,进一步证实了AL-DS模式下物理清洗效果相对较差,膜污染更难去除。因此,综合通量变化和清洗后通量恢复情况,确定后续实验以AL-FS模式运行。

2) 不同汲取液浓度对FO运行效能的影响。正渗透的动力来源为汲取液和原料液间产生的渗透压差,因此汲取液浓度对正渗透系统的运行效率和浓缩性能具有重大影响。在两侧水温为25 ℃、错流速率为8 cm·s−1的条件下,分别考察1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 mol·L−1 5组不同NaCl汲取液浓度条件下的膜通量随时间的变化情况,结果如图4所示。由于初始原料液侧浓缩倍数较低,膜两侧的渗透压差变化不明显,且此时膜污染程度较轻,故膜通量下降不明显;而随着原料液不断被浓缩导致渗透压差减少和膜污染的加剧,膜通量急剧下降。因此,各组不同汲取液浓度条件下的膜通量均呈先缓慢下降后迅速下降的趋势。由各组比较分析结果可以看出,随着汲取液浓度的上升,初始通量也呈现逐渐增加的趋势。在汲取液为1.0 mol·L−1 NaCl的条件下,初始通量仅为7.41 L·(m2·h)−1;而当NaCl浓度提升到3.0 mol·L−1时,初始通量为18.62 L·(m2·h)−1。此外,汲取液浓度越高,膜通量的稳定运行时间越短,迅速下降的时间越快,在汲取液浓度为1.0 mol·L−1条件下,膜通量在13.5 h时出现明显下降;而当汲取液浓度提升到3.0 mol·L−1时,膜通量在3.5 h便出现迅速下降趋势。结果表明,较高的汲取液浓度使膜两侧渗透压差增大,驱动力增大,从而带来更高的初始通量,但由此导致渗透压差迅速降低,稳定运行时间缩短,迅速下降的拐点更早出现。同时,汲取液浓度提高也会导致膜污染的迅速累积。方舟[16]研究表明,高汲取液浓度会通过加快原料液中污染物在膜表面的累积速率从而加剧膜污染;与此同时,汲取液浓度的提高也会使内浓差极化现象更加严重,而膜表面污染层的积累又会进一步加深内浓差极化现象,导致更严重的膜污染。

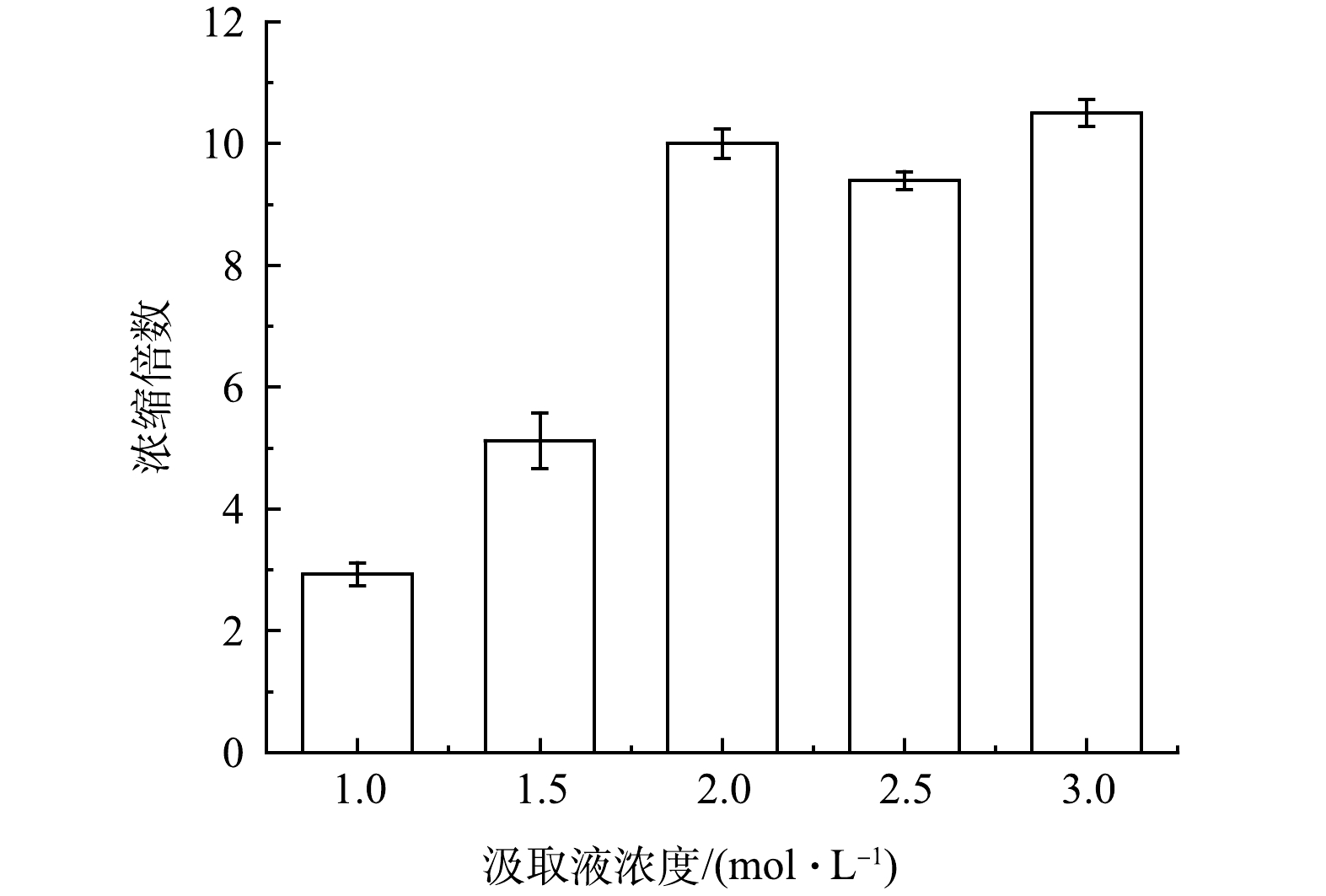

原料液的浓缩倍数是表征正渗透浓缩性能的重要指标,可间接表征运行过程中的膜处理量,在工程应用中具有重要意义。若浓缩倍数过低,则说明浓缩不彻底,浓缩性能较差,在处理过程中将产生大量浓水,提高后续处理成本。不同汲取液浓度下原料液的浓缩倍数情况如图5所示。随着汲取液浓度从1.0 mol·L−1上升到2.0 mol·L−1,原料液的浓缩倍数从2.93倍迅速上升到10.00倍。由于垃圾焚烧厂渗滤液脱氨出水具有较高的电导率,随着浓缩倍数的提高,两侧的渗透压差会迅速降低,从而导致浓缩过程缺少推动力,膜通量迅速下降,在浓度为1.0~2.0 mol·L−1时,提高汲取液浓度可以明显提升正渗透浓缩性能。在汲取液浓度为2.0~3.0 mol·L−1时,浓缩倍数没有出现明显变化,说明此范围内汲取液浓度继续提升对于单次浓缩过程中的膜处理量没有进一步的促进作用。由图4可以看出,随着汲取液浓度从1.0 mol·L−1上升到3.0 mol·L−1,浓缩所耗时间分别为16、13、11、11 和9 h。这表明,汲取液浓度在2.0 mol·L−1之后,浓度进一步提高,对膜处理量没有促进作用,但可以在一定程度上减少浓缩时间,使正渗透过程更快完成。

通量恢复率计算方法见式 (1) 。

式中:η为通量恢复率;J为物理清洗和化学清洗后的通量;JW为清水通量。

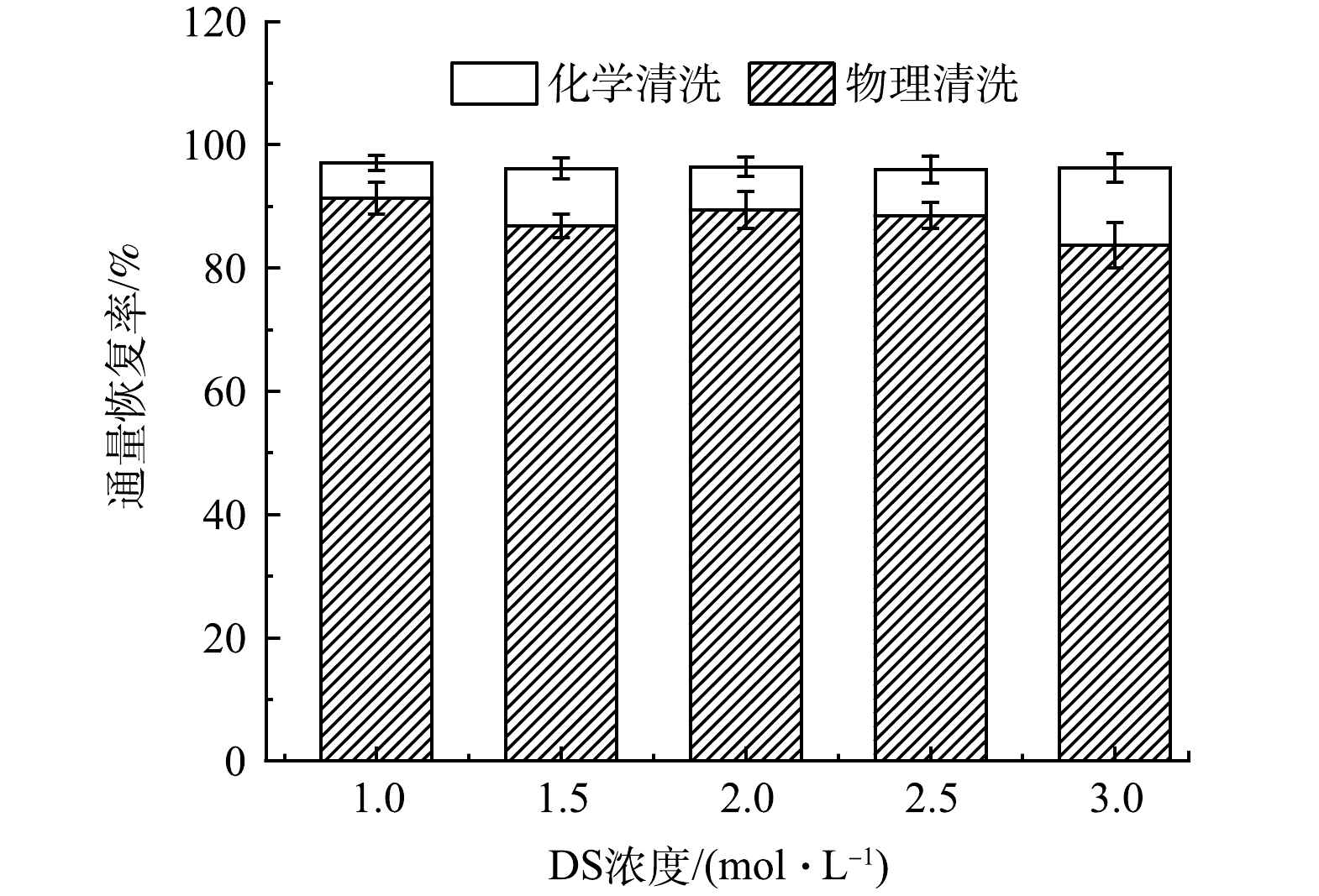

如图6所示,随着汲取液浓度的上升,物理清洗后的通量恢复率η呈现缓慢下降趋势,由91.36%降至83.68%;化学清洗后各组的通量恢复率η均为96%~97%,各组之间的η数值变化不大。这说明正渗透具有较低的膜污染趋势,膜表面的污染层与膜表面的结合并不紧密,仅靠物理清洗就可以恢复绝大部分的膜通量。通过化学清洗,不可恢复通量仅为初始通量的3%~4%。这说明正渗透过程中产生的不可逆污染水平较低,绝大部分污染为可逆污染,与其他膜处理工艺中产生的膜污染相比,正渗透过程中产生的膜污染更易控制,具有更高的运行寿命。通量恢复情况分析不仅可反映正渗透处理垃圾焚烧厂渗滤液脱氨出水后的膜污染情况方面,也可表征正渗透工艺的运行寿命及其应用中的可行性。

3) 不同错流速率对FO运行效能的影响。错流速率是正渗透工艺运行的重要参数之一,低错流速率会导致外部浓差极化上升,影响膜通量,同时导致膜污染更容易形成。在汲取液浓度为2 mol·L−1、温度为25 ℃的条件下,控制不同错流速率 (4、8、12 cm·s−1) 进行单轮正渗透实验,分析膜通量变化情况,实验结果如图7所示。在错流速率为4 cm·s−1时,初始膜通量仅为12.69 L·(m2·h)−1,且随着系统运行膜通量逐步减少,导致单次浓缩时间延长,在第16 小时,膜通量为1.69 L·(m2·h)−1,浓缩仍未结束。错流速率为8 cm·s−1时,初始通量显著上升至14.81 L·(m2·h)−1,呈先稳定运行后迅速下降趋势。且单次浓缩在11 h完成。错流速率进一步提升至12 cm·s−1时,膜通量变化情况与8 cm·s−1条件下的膜通量变化没有明显区别。实验结果表明,错流速率为4 cm·s−1时,速率过低,不利于正渗透的运行。这可能是由于错流速率下降,水流速率变慢,导致对膜的冲刷作用减弱,使得膜污染更容易形成。当错流速率提升至8 cm·s−1后,较高的错流速率增强了膜面冲刷,减缓了膜污染,从而使得初始通量升高且单次浓缩时间缩短。当进一步提高错流速率至12 cm·s−1时,对膜通量并没有明显的促进作用,说明错流速率的提高对膜通量的提升是有限度的。故在后续实验中,将错流速率控制在8 cm·s−1条件下运行。

-

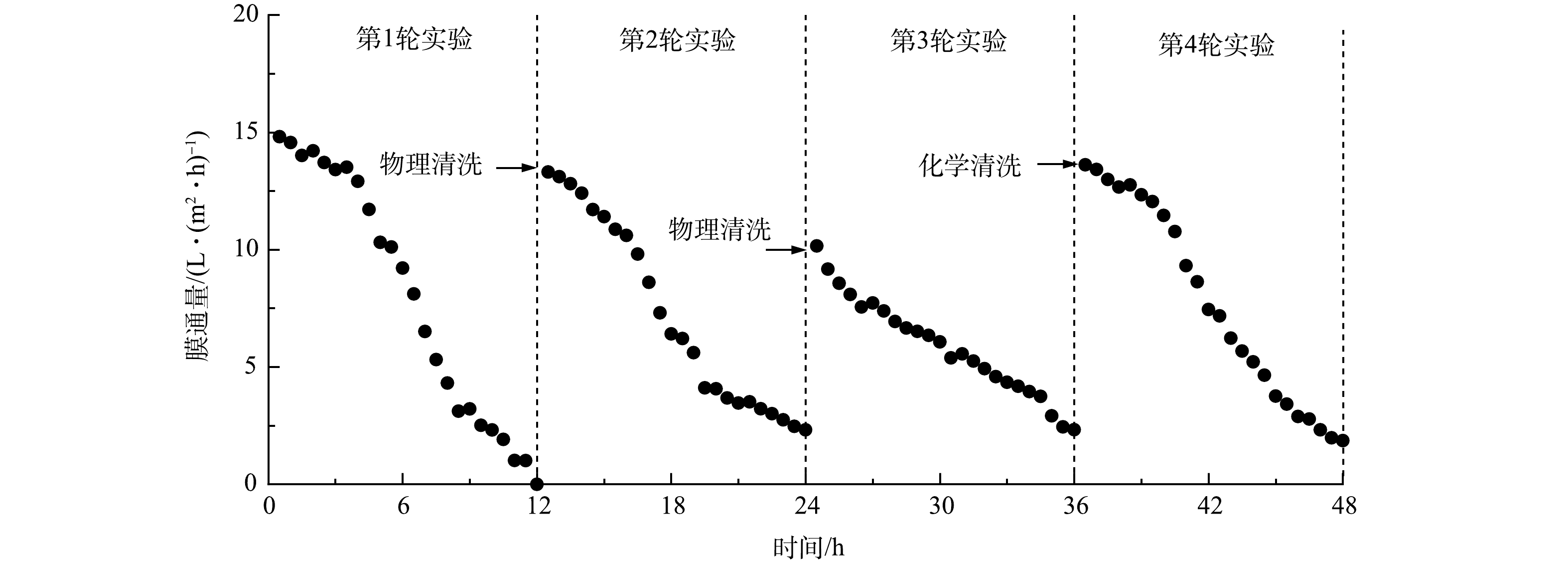

为进一步探究连续运行过程中的浓缩性能和出水水质变化,在汲取液浓度为2 mol·L−1、错流速率为8 cm·s−1的条件下,进行为期36 h的连续实验。实验共分为3轮,每轮实验结束后更换原料液,并对FO膜进行物理清洗。第3轮实验结束后,为探究化学清洗对膜通量的恢复情况,采用化学清洗并再进行一轮实验。连续运行的实验结果如图8所示。

在第1轮运行过程中,初始通量为14.81 L·(m2·h)−1,前4 h的膜通量变化较缓慢,仅下降至13.01 L·(m2·h)−1,随后由于浓缩倍数的提高,导致渗透压差减少和膜污染产生,膜通量迅速下降。通过物理清洗,第2轮的初始通量为13.31 L·(m2·h)−1,由于物理清洗不能有效去除膜上的有机污垢,导致初始通量随着运行周期的延长而下降。同时,第2轮的膜通量下降程度相比第1轮,迅速下降的节点更早,运行至第4 小时,膜通量已降至10.61 L·(m2·h)−1。这可能是由于膜上残留的无机和有机污垢提高了膜面粗糙度,导致运行过程中膜污染迅速加剧,从而影响浓缩性能[17]。运行至第3轮,初始通量降至10.16 L·(m2·h)−1,此阶段通量变化与前2阶段有明显区别,且膜通量呈逐步下降趋势,可能是经过前2轮浓缩实验后,膜污染累积导致通量的进一步下降。第3轮实验后,对膜表面采用化学清洗,第4轮的初始通量显著提升至13.62 L·(m2·h)−1,膜通量变化趋势与第1轮相似,说明化学清洗可以较好地去除膜表面的可逆污染。虽然化学清洗对膜性能的恢复效果更好,但其成本相对较高,且会产生化学废水。因此,将物理清洗与化学清洗方案相结合可实现高效去除FO表面的膜污染操作。这将最大限度地减少对频繁清洗膜的要求,减少化学清洗对膜完整性和膜寿命相关的损害,并降低与化学清洗相关的运营成本。

经过连续浓缩过程后,出水污染物浓度如表1所示。可以看出,经过正渗透浓缩后,出水中的主要污染物均达到了《生活垃圾渗滤液排放标准》 (GB 16889-2008) 提出的排放限制。正渗透膜对COD的截留率均达到95%以上,出水质量浓度为90 mg·L−1左右,对TP基本达到了完全截留。有研究[18]表明,较小晶体半径和较大水合半径的离子,表面的水合层强度更高,更容易被膜排斥。因此,在本研究中,Ca2+和Mg2+的截留率均达到90%以上,出水质量浓度分别为0.65 mg·L−1和1.64 mg·L−1。然而,FO膜对氨氮的截留率较低,仅有60%~65%,出水的氨氮质量浓度仅稍低于排放限制。胡涛战[19]采用厌氧正渗透膜生物反应器 (AnMF-OMBR) 处理模拟废水时也发现FO对氨氮的截留率较低,并将其归因于膜两侧发生了唐南平衡现象。已有研究[20]表明,正渗透膜对一价离子的截留率较低。当以NaCl作为汲取液溶质时,由于Na+扩散系数大于NH4+[21],导致Na+不断透过正渗透膜,从汲取液一侧进入原料液侧,发生溶质反渗。溶质反渗导致两侧电荷不平衡,原料液一侧的NH4+不断进入汲取液,从而导致截留率下降。

-

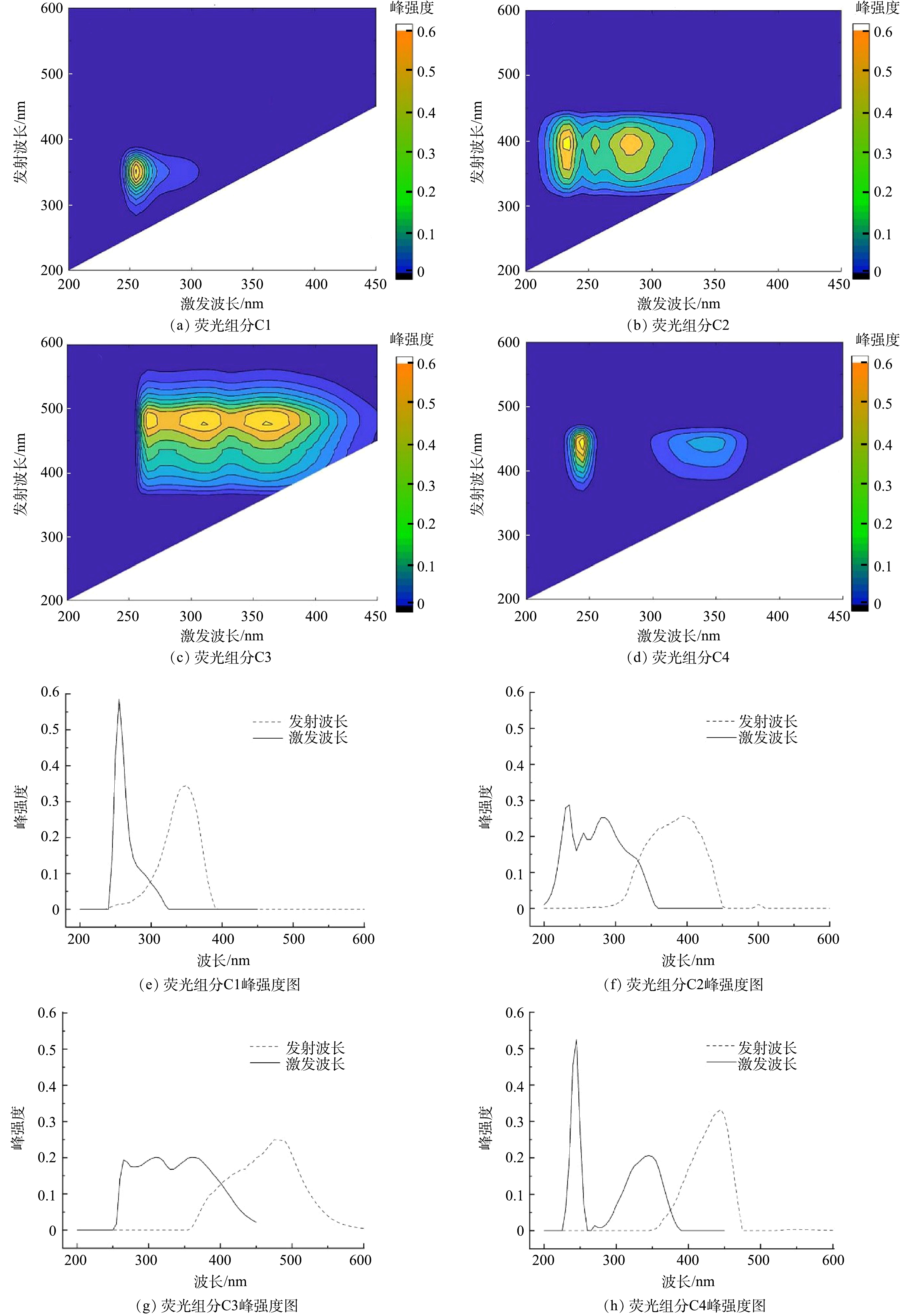

采集所有单次实验结束后的膜清洗水样,进行 EEM分析并整理数据,导入MATLAB 2017b,利用DOM Flour工具箱进行PARAFAC平行因子分析。通过PARAFAC对整个EEM进行建模,共解析出4种不同荧光成分的组合,可以描述获得的所有膜清洗水样样本。其组分及其峰强度如图9所示。组分1 (C1) 在250 nm的激发波长 (Ex) 和350 nm的发射波长 (Em) 范围内显示其主峰。组分2 (C2) 的主峰和次峰分别位于230 nm/400 nm和290 nm/400 nm的Ex/Em范围内。组分3 (C3) 呈现3个荧光峰,其中310 nm/480 nm和360 nm/480 nm的Ex/Em范围处的峰较强,265 nm/480 nm 的Ex/Em处的峰较弱。而组分4 (C4) 呈现2个荧光峰,分别为245 nm/445 nm的Ex/Em范围的主峰和345 nm/445 nm的Ex/Em范围的二级峰。

对通过PARAFAC分析出的4种组分进行成分分析,其表征的主要成分如表2所示。根据已有研究[22-24]中描述的峰值位置和分配,C1表现出类似于色氨酸类物质的荧光特性,C3更接近于长波类腐殖质的荧光特性,故C3主要为腐殖质类物质。C2和C4与短波类腐殖质荧光特性接近 (主要为富里酸) ,说明C2和C4的组分主要为富里酸类物质。本研究中富里酸类物质被分为C2和C4组分,这可能与垃圾焚烧厂渗滤液中存在较多富里酸类物质、其具体成分的疏水性不同有关,从而使其Em值有差异[25]。垃圾焚烧厂渗滤液的EEM也主要由这3类物质组成,说明这3种物质在正渗透过程中也会附着在膜表面,造成膜污染。

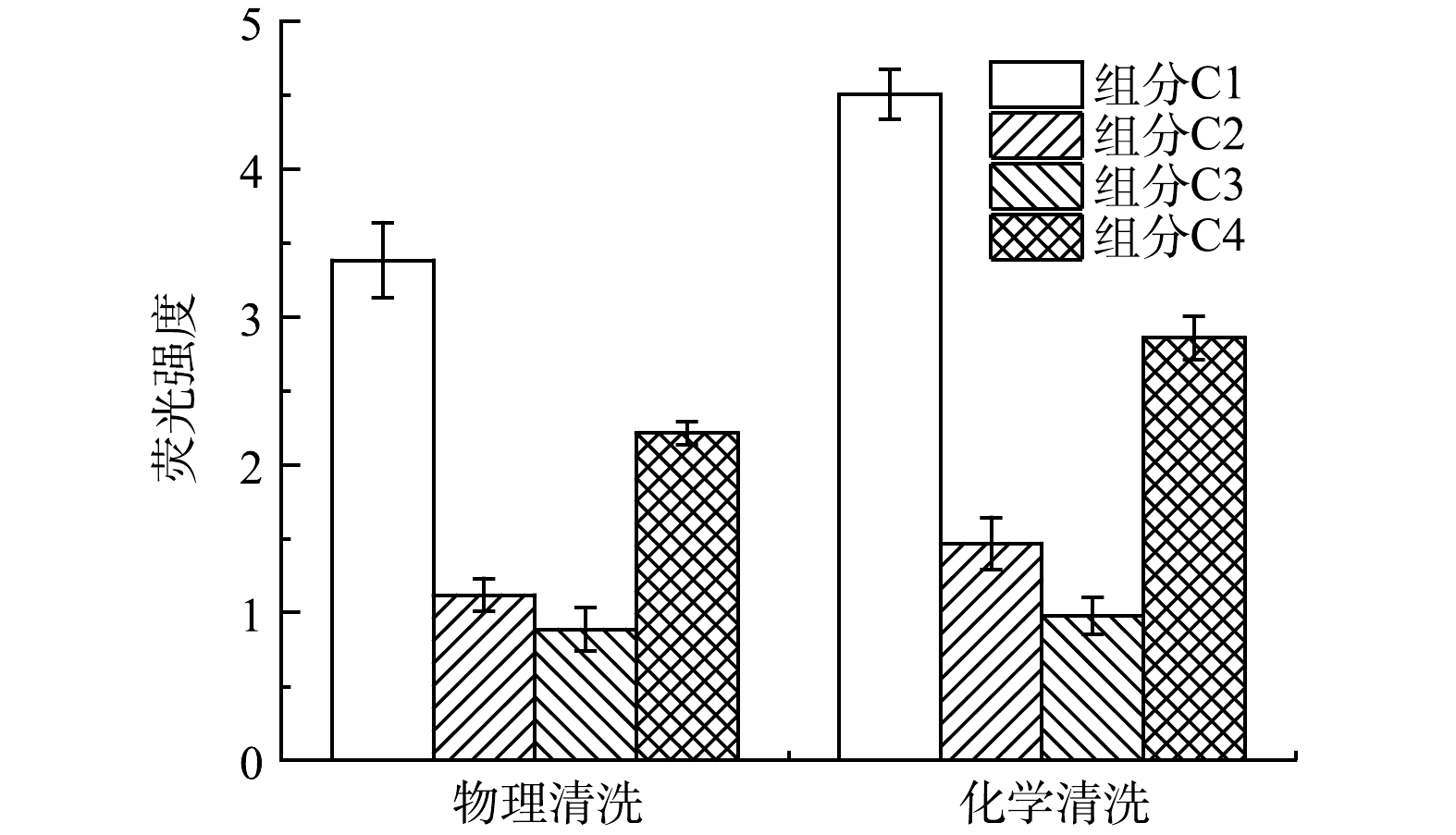

各组分的荧光强度可以表征其浓度变化。采用PARAFAC分别对物理清洗和化学清洗的单独组分荧光强度进行分析,结果如图10所示。化学清洗后的各组荧光组分峰强均高于物理清洗,说明化学清洗对膜污染缓解的贡献更高,膜表面清洗更彻底。此外,物理清洗和化学清洗后膜污染提取物中各组分荧光强度从大到小排序均为C1>C4>C2>C3,即以污染物浓度为基准得出的膜污染贡献从大到小排序为色氨酸类物质>富里酸类物质>腐殖酸类物质,色氨酸类物质是膜污染的主要成分,分别占物理和化学清洗的44.49%和45.93%。已有研究[9]表明,膜污染贡献大小与物质分子质量有关,各荧光组分的分子质量从小到大排序为C1<C2/C4<C3,且Em的高低与有机物疏水性强度密切相关[25]。色氨酸类物质分子质量较小且亲水性更强,更容易与膜表面接触并附着在膜表面结合,形成污染层,而相对分子质量高且疏水性较强的腐殖酸类物质膜污染潜力较低,与膜表面的结合较为松散,更容易在膜清洗过程中去除。

-

采用FO处理垃圾焚烧厂渗滤液负压原位碱度脱氨出水,FO出水中的COD<100 mg·L−1,NH4+-N<25 mg·L−1,TP基本为0,主要污染物均达到了《生活垃圾渗滤液排放标准》 (GB 16889-2008) 规定的排放限制。与常规反渗透膜 (RO) 深度处理垃圾渗滤液工艺相比,FO不仅具有较高的污染物截留率,同时也具有浓缩倍数高、浓缩液少、能耗较低、膜污染潜力低等优势。故FO在垃圾焚烧厂渗滤液深度处理领域具有一定的应用潜力。然而,目前相对于常规RO膜工艺,FO的实际应用仍面临一些关键瓶颈,主要包括正渗透膜成本较高、初期投资成本较高、汲取液溶质需进一步分离回收等。因此,在未来的研究中,开发低成本、高质量FO膜材料仍是FO膜进一步推广应用的关键。

-

1) AL-DS与AL-FS模式相比,可以取得更高的初始通量,但膜通量下降速率更快,且具有更强的膜污染,物理清洗恢复率更低。而AL-FS的膜通量更稳定,且具有较低的膜污染趋势。汲取液浓度为 2 mol·L−1时,初始通量为14.81 L·(m2·h)−1,运行10.5 h后对垃圾焚烧厂渗滤液脱氨出水的浓缩倍数为10倍,出水水质可以达到排放标准。且物理清洗后通量恢复率为90%,膜污染程度较轻。在错流速率较低的情况下,膜污染会更容易形成,还会影响膜性能。所以错流速率地提升有利于提高膜通量,进一步提高错流速率至12 cm·s−1时对膜通量并没有明显的促进作用。

2) 长期运行结果表明,将物理清洗与化学清洗方案相结合以实现高效的正渗透操作是可行的。

3) EEM-PARAFAC实验结果表明,膜污染主要成分为色氨酸类物质、腐殖质类物质和富里酸类物质,以污染物浓度为基准得出的膜污染贡献从大到小排序为色氨酸类物质>富里酸类物质>腐殖酸类物质。

FO深度处理垃圾焚烧厂渗滤液的运行效能及膜污染特性

Operational performance and membrane fouling characteristics of FO for deep treatment of the leachate from the waste incineration plant

-

摘要: 针对垃圾焚烧厂渗滤液负压原位碱度脱氨出水中COD和氨氮浓度无法满足现行排放标准的问题,采用正渗透 (FO) 对出水进行进一步处理;探究膜朝向、汲取液浓度和错流速率对正渗透运行性能的影响,确定最佳运行参数;通过FO连续运行实验,确定正渗透连续运行下的膜清洗方案;采用三维荧光 (EEM) 结合平行因子分析方法 (PARAFAC) 对膜污染物质和特性进行分析。结果表明:活性层朝向汲取液 (AL-DS) 与活性层朝向原料液 (AL-FS) 模式相比,可以取得更高的初始通量,但膜通量下降速率更快,且具有更强的膜污染,物理清洗恢复率更低;而AL-FS的膜通量更稳定,且具有较低的膜污染趋势;汲取液浓度为2 mol·L−1时,初始通量为14.81 L·(m2·h)−1,运行10.5 h后,脱氨出水的浓缩倍数为10倍,出水水质可以达到排放标准;物理清洗后,通量恢复率为90%,膜污染程度较轻;提高错流速率至8 cm·s−1可以减缓膜污染,而进一步提高错流速率对膜通量并没有明显的促进作用;连续运行实验结果证明将物理清洗与化学清洗相结合以实现高效的正渗透操作是可行的;膜污染主要成分为色氨酸类物质、腐殖质类物质和富里酸类物质,膜污染贡献大小为色氨酸类物质>富里酸类物质>腐殖质类物质。由此可知,采用FO深度处理垃圾焚烧厂渗滤液负压原位碱度脱氨出水,可以使出水达到排放标准,并且在FO运行过程中,通过选取合适的运行措施可以适当减缓膜污染,确保FO稳定运行。该研究结果可为FO处理垃圾焚烧厂渗滤液工业化规模提供理论基础和应用参考。Abstract: In view of the problem that the concentrations of COD and ammonia nitrogen in the effluent of ammonia removal from incineration leachate after in-situ alkalinity vacuum stripping process cannot meet the current discharge standards, forward osmosis (FO) was used to deeply treat the effluent in this study. The effects of membrane orientation, different draw solution concentrations and cross-flow rates on the performance of FO operation were investigated and the optimal operating parameters were determined. Then the membrane cleaning scheme was proposed under the continuous operation of FO. Moreover, the membrane fouling characteristic was analyzed by three-dimensional fluorescence (EEM) combined with parallel factor analysis (PARAFAC). The results showed that AL-DS (Active layer oriented towards draw solution) mode could achieve a higher initial flux compared with AL-FS (Active layer oriented towards feed solution) mode. However, a faster decrease rate of membrane flux and a more serious fouling with lower flux recovery rate after physical cleaning occurred for AL-DS mode. On the contrary, the AL-FS mode presented a more stable flux and lower membrane fouling tendency. When the concentration of the aspirate was 2 mol·L−1, the initial flux of the FO was 14.81 L·(m2·h)−1, the concentration multiple was up to 10 times and the effluent quality of ammonia removal could meet the discharge standards after 10.5 h running. Furthermore, the fouling was relatively light and the flux recovery rate was 90% after physical cleaning. Additionally, the increase of cross flow rate up to 8 cm·s−1 could slow down the membrane fouling, but the membrane flux had no significant improvement as the cross-flow rate further increased. Continuous operational tests showed that it was feasible to combine physical cleaning with chemical cleaning protocols for highly efficient FO operation. EEM-PARAFAC experimental results showed that the main components of membrane fouling were tryptophan-like substances, humic-like substances and fulvic-like substances. Their order of pollution degree was tryptophan-like substances > fulvic-like substances > humic-like substances. It can be seen that the effluent of ammonia removal by in-situ alkalinity vacuum stripping process can meet the discharge standard after FO deep treatment. And in the FO operation process, appropriate operation strategies could effectively alleviated membrane fouling and ensured the stable FO operation. The results of this study can provide a theoretical basis and application reference for the industrial scale of FO treating the incineration leachate.

-

Key words:

- incineration leachate /

- forward osmosis /

- concentrate /

- membrane fouling /

- parallel factor analysis

-

石油工业是我国的重要支柱产业之一,油田联合站是油田原油集输和处理的中枢[1]。在联合站中,各区块来油通过原油稳定系统将分离出的轻烃组分回收进入轻烃厂,处理后的原油组分通过联合站处理再进行外输[2-4]。在联合站的日常操作运行中,各种拱顶罐呼吸阀、干化池等存在油气逸散的风险。另外,储罐在运行过程中可能因腐蚀、雷击、油罐失效、人为损坏等意外因素导致油罐罐壁破损[5-6],从而泄漏和蒸发出大量易燃易爆、有毒的油气混合物。这些混合物即挥发性有机物 (volatile organic compounds,VOCs) 。VOCs的泄漏不仅会污染环境,还会严重威胁企业安全和人群健康、安全和环境 (Health、Safety、Environment,HSE) [7-10]。“十四五”规划提出,要强化多污染物协同控制和区域协同治理,加快VOCs排放综合整治,到2025年,VOCs排放总量下降10%以上[11-12]。经调研,油田联合站的多个环节 (如原油储罐及轻烃储罐、除油罐、净化罐、沉降罐、敞开液面) 存在VOCs排放问题,因此,有必要开展油田联合站VOCs排放的扩散规律研究。

目前,VOCs扩散规律分析方法主要有:现场测试[13-14]、风洞实验[15-16]和数值模拟[17-20]。其中,基于计算流体力学 (computational fluid dynamics,CFD) 及其Fluent软件的数值模拟方法的可操作性强,已在航天、汽车、能源、化工、材料、生物医药等诸多领域广泛应用[21]。KOUNTOURIOTIS等[22]通过数值模拟,在风速、风向、温度、油气扩散源位置等多种影响因素下,研究了不同成分的汽油挥发出的VOCs扩散规律,并发现在扩散源附近的VOCs浓度远远高于爆炸极限。基于风洞平台实验验证和Fluent数值模拟,建立了基于单膜传质理论的油气蒸发过程当量膜厚数值模拟计算方法,以及基于Stefan-Fuchs方程、Clausius-Clapeyron方程及若干准则数的非稳态蒸发单相传质的数值模拟方法,揭示了在各操作条件下油罐非稳态石油蒸发和油罐排放气在大气环境中的扩散行为及其内在机理,以及影响因素间的关联性[15,23-24]。

本课题组通过CFD 数值模拟和风洞实验平台研究了某石化企业的实体罐区发生溢油事故后油气蒸发的扩散规律,掌握了罐区VOCs浓度的变化特征[25]。然而,针对油田联合站内多排放源的VOCs扩散规律研究仍未出现。本研究以某油田大型联合站多点排放源为对象,通过CFD数值模拟和现场调研数据相结合,以探究正常工况下VOCs扩散机理及储罐裂缝处VOCs泄漏扩散的叠加效应。本研究结果可与前期针对大型罐区VOCs扩散数值模拟[25]成果相结合形成系列成果,为石油石化行业的运行管理及VOCs排放控制提供参考。

1. 数值模拟方法

1.1 控制方程和湍流模型

(1) 基本控制方程

油气扩散的流动基本控制方程包括质量守恒方程、动量守恒方程、能量守恒方程和组分运输方程[25]。控制方程的通用形式见式 (1) ,其展开形式见式 (2) 。

∂(ρΦ)∂t+div(ρuΦ)=div(ΓgradΦ)+S (1) ∂(ρΦ)∂t+∂(ρuΦ)∂x+∂(ρvΦ)∂x+∂(ρwΦ)∂x=∂∂x(Γ∂Φ∂x)+∂∂y(Γ∂Φ∂y)+∂∂z(Γ∂Φ∂z)+S (2) 式中:ρ为混合气体密度,kg·m−3;u为速度矢量;Φ为通用变量;Г为广义扩散系数;S为广义源项;ν为运动粘度,Pa·s。

(2) 湍流方程

在风速的影响下,联合站内的VOCs流体处于湍流状态,而表达湍流状态的Realizable k-ε模型可很好地描述站内的气流扰动和VOCs扩散情况[25-26]。因此,本研究选用该模型,具体方程见式 (3) ,式中Cl的计算见公式 (4) 。对于特定方程Φ、Г、S代表的具体形式如表1所示。

表 1 通用方程 (3) 中各参数的具体形式Table 1. Detailed form of each parameter in general equation (3)方程 广义变量Φ值 广义扩散系数Г值 广义源项S 质量守恒方程 1 0 0 动量守恒方程 ui μ −∂p/∂x+Si 能量守恒方程 T k/c ST 组分运输方程 CS DSρ SS ∂∂t(ρk)+∂∂xj(ρkuj)=∂∂xj[(μ+μtσk)∂k∂xj]+Gk+Gb−ρε−YM+Sk (3) ∂∂t(ρε)+∂∂xj(ρεuj)=∂∂xj[(μ+μtσε)∂ε∂xj]+ρC1Sε−ρC2ε2k+√νε+C1εεkC3εGb+Sε C1=max[0.43,ηη+5],S=√2SijSij (4) 式中:湍流方程中的ρ为气体密度,kg·m−3;u为速度矢量;Sk、Sε为用户定义的源项;Pk为由层流速度梯度而产生的湍流动能,m2·s−2;Gk为由平均速度梯度引起的湍流动能,m2·s−2;μ为VOCs的动力黏度,Pa·s;μt为湍流粘度,Pa·s;K为湍流动能,m2·s−2;Gb为由浮力而产生的湍流动能,m2·s−2;ε为耗散率,m2·s−3;η为有效因子;YM为在可压缩湍流中过渡扩散产生的波动,m2·s−2;C1ε、C2、C3ε为经验常数;σk、σ为k方程和ε方程对应的普朗德数;xi、μi中的下标i、j表示各自x、y、z方向的分值,m·s−1。

1.2 模型与边界条件

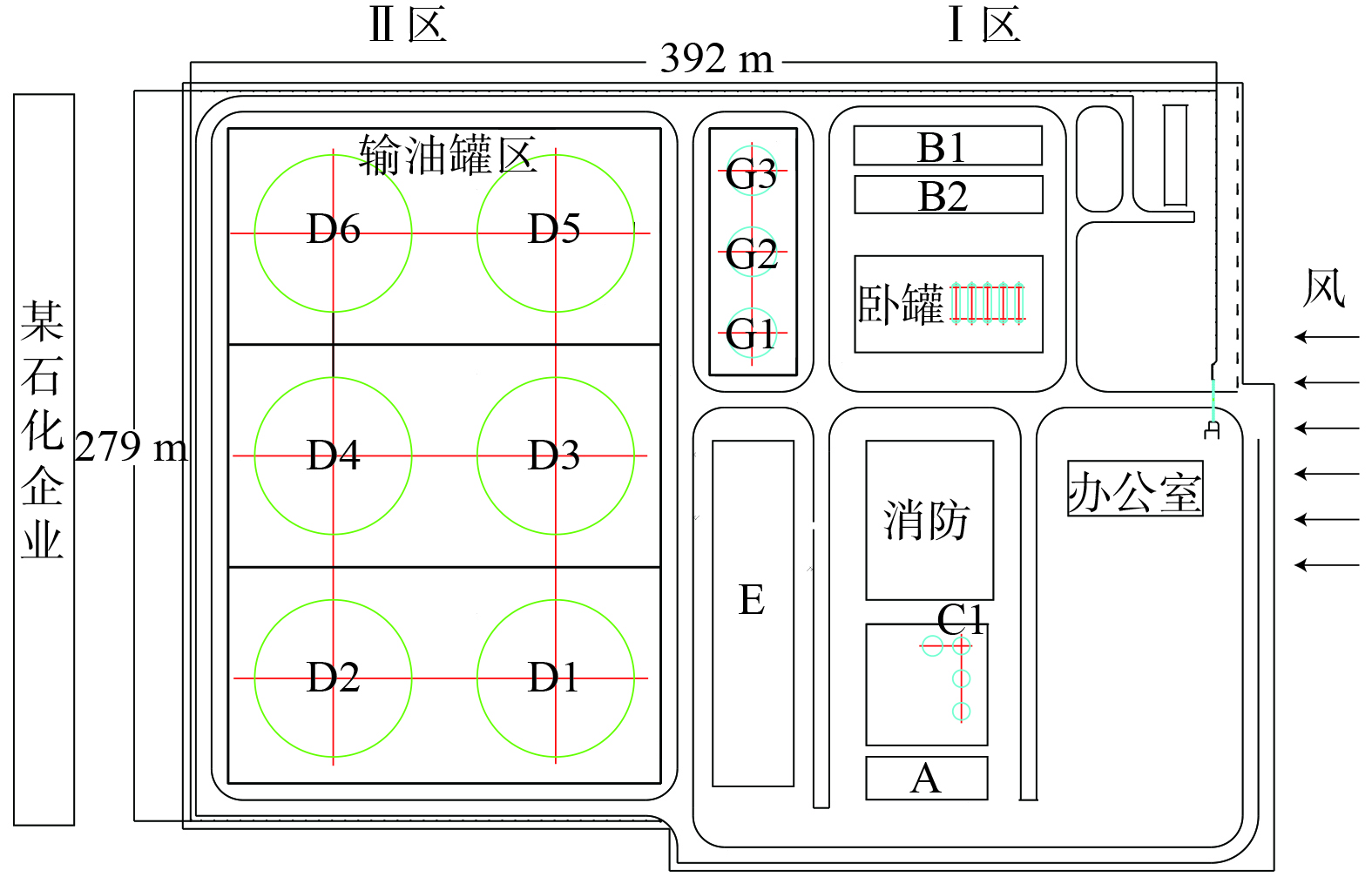

以某油田大型联合站为研究对象,进行了实地考察。该联合站主要承担该油田2个区块的来油、脱水、净化和外输等工作。年外输净化油为2×105 m3,年回注量约为9.5×104 m3。为便于后续的模拟分析,对联合站内的建筑进行编号 (图1) 。其中,Ⅰ区主要包括3个3 000 m3拱顶罐G1~G3 (G1、G2为沉降罐,G3为净化罐) ,B1、B2为输油泵房,E为配套设施 (包括计量室、加药室、转油泵房、配电室等) ,A为干化池,C1为300 m3拱顶罐 (除油罐) ;Ⅱ区为输油罐区,主要包括6个5 000 m3 原油外浮顶储罐D1-D6。场站的平面尺寸为长392 m、宽279 m,呼吸阀的高度0.5 m、直径0.2 m。储罐的具体尺寸 (含高度) 和参数见表2。

表 2 G区储罐的尺寸Table 2. Dimension of oil storage tank in area G储罐位号 储罐直径/m 储罐高度/m 公称容积/m3 最大液体高度/m 平均液体高度/m G1 17 13.15 3 000 12 10.68 G2 17 13.2 3 000 12 9 G3 17 13.14 3 000 12 9 原油外浮顶储罐D区为新建罐区,技术管控水平高、密封条件好,各个排放源均符合标准。联合站的VOCs多排放源包括:正在工作的G2沉降罐呼吸阀、G3净化罐呼吸阀;泵房B2地漏 (VOCs从泵房排风扇和大门排出) 、E中的转油泵房的工作泄漏 (从E的3个大门排出) 、污油箱及干化池A;正在工作的C1除油罐呼吸阀。拱顶罐呼吸阀的VOCs排放主要源于储罐进出油的大呼吸和小呼吸损耗。干化池A没有完全密闭处理,池中油泥排放VOCs会直接扩散。输油首站中的储罐均为外浮顶罐,泄漏较少。联合站左侧为某石化企业,其余三侧为开阔地形,对VOCs扩散行为影响较小,因此,本研究主要考虑从Ⅰ区到Ⅱ区的风向。

通过模拟联合站不同风速 (2 m·s−1、4 m·s−1、6 m·s−1) 条件下正常工况时的泄漏,以探究联合站主要泄漏源泄漏对站内输油罐区Ⅱ区和左方位石化企业的影响。另外,考虑到Ⅰ区拱顶罐出现破裂,模拟了G2沉降罐VOCs从罐壁裂缝处排放扩散及叠加情况。其中,罐壁破裂口的大小为长2 m、宽0.5 m。

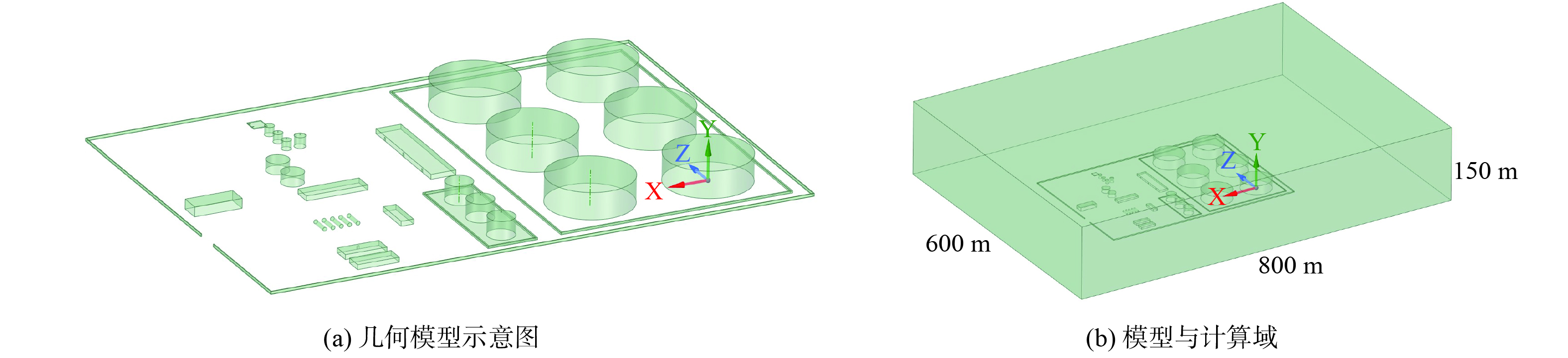

本研究聚焦联合站内VOCs扩散规律和对输油罐区 (Ⅱ区) 、某石化企业的扩散影响。为便于数值模拟,忽略联合站外某石化企业可能产生影响。建立与现场尺寸1∶1的联合站三维几何模型图 (图2 (a) ) 。外部计算域示意图为图2 (b) 。

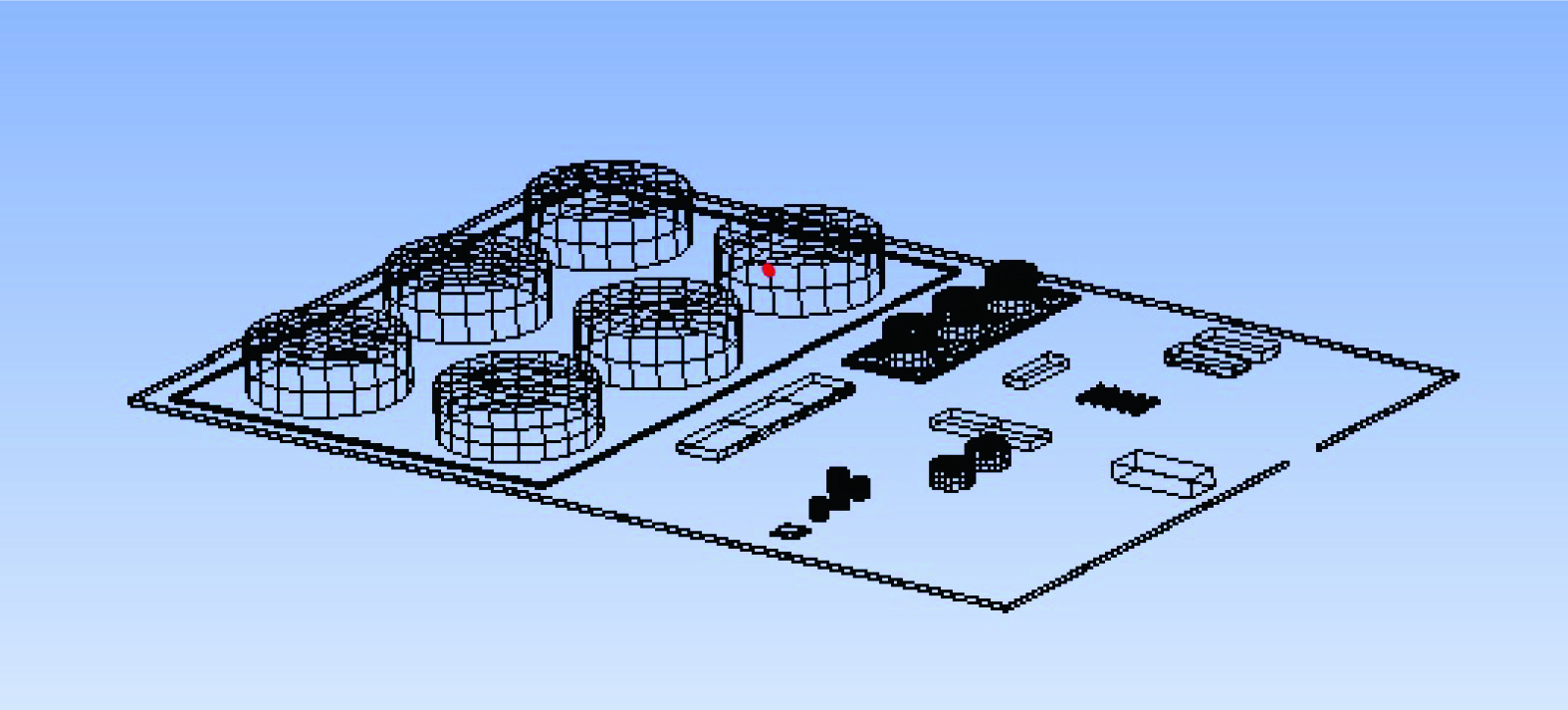

由于联合站建筑和油罐较多、模型较为复杂,非结构网格能适应这种复杂模型,采用Ansys meshing软件划分三维网格 (图3) 。流场的风速沿x轴反方向进入,即从联合站Ⅰ区到Ⅱ区的风向。入口边界设置为速度入口边界条件,出口边界设置为压力出口边界条件。VOCs扩散源设置为质量流率边界条件,质量流率为联合站现场实测值。其中,网格交界面设置为内部边界,其他边界均设置为绝热固壁边界。

1.3 网格的无关性验证

当环境风为4 m·s−1时,对距离G3罐顶部高2 m处的位置进行风速监测,具体无关性验证结果如表3。风速会随网格数量的变化而变化。当网格数量从746 528增加到2 005 657时,沿x方向速度发生显著变化;当网格数量增加到200万左右时,风速不再发生变化。这说明网格数量已经符合计算要求,后面的网格数量划分参照选取200万左右的数量。

表 3 数值模拟网格无关性检验结果Table 3. Results of grid independence test for numerical simulation网格数量 沿x方向的速度/ (m·s−1) 746 528 3.14 1 461 100 3.23 2 005 657 3.64 3 009 842 3.64 1.4 数值模拟的准确性验证

(1) 排放组分的代表性

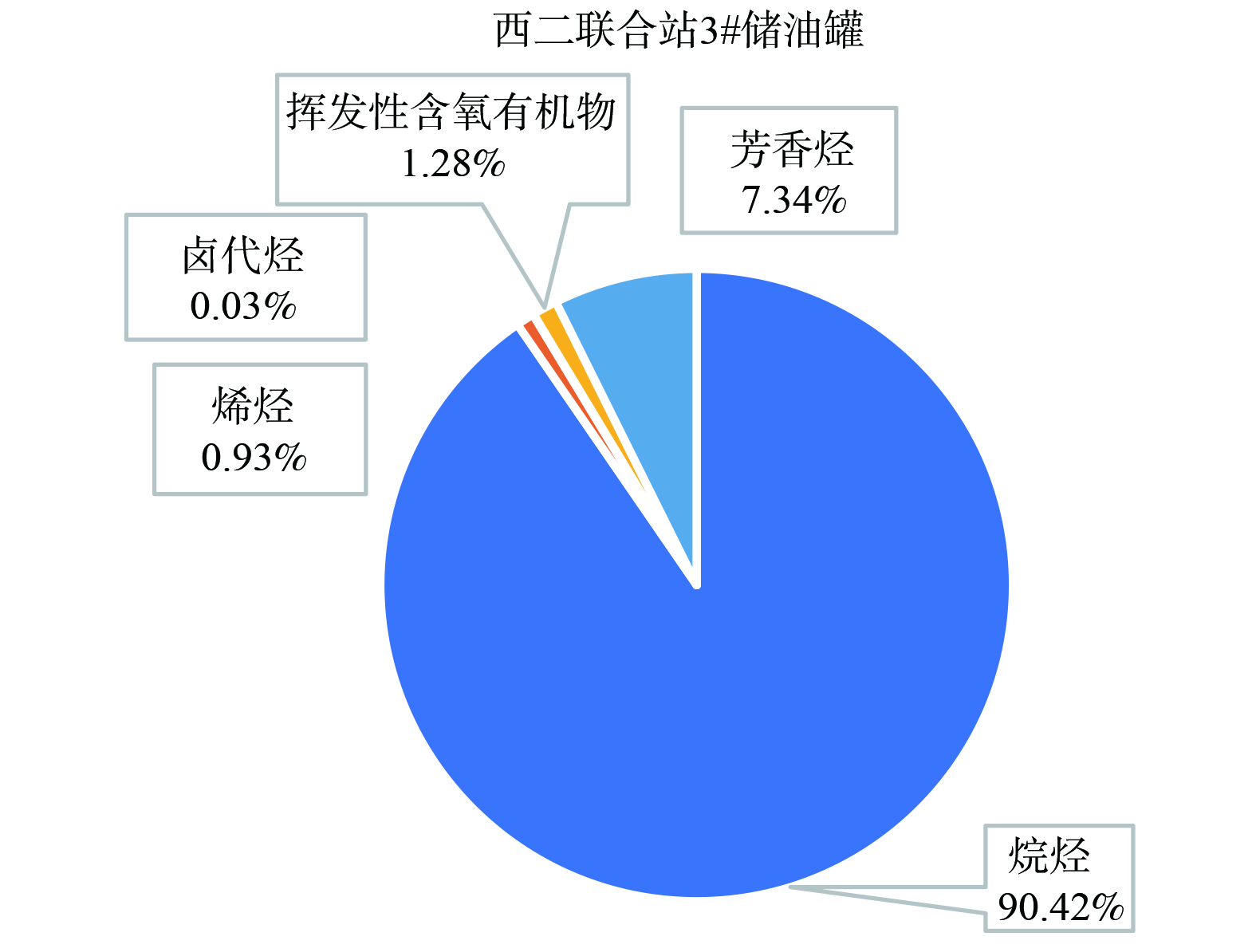

为验证排放组分的代表性,在联合站内采集净化罐排放的VOCs样品并进行全组分分析 (共118组分) , (图4) 。在12个全组分中含量占比最高的是烷烃,这表明该油田全组分以烷烃为主。在烷烃中,占比依次为甲基环己烷、正辛烷、正庚烷、十一烷、癸烷、正己烷、二甲基庚烷、正戊烷、环己烷等烷烃,含量取平均值后,与正己烷含量相近。因此,选取正己烷为代表模拟该联合站的VOCs扩散规律。

(2) 数值模拟的准确性

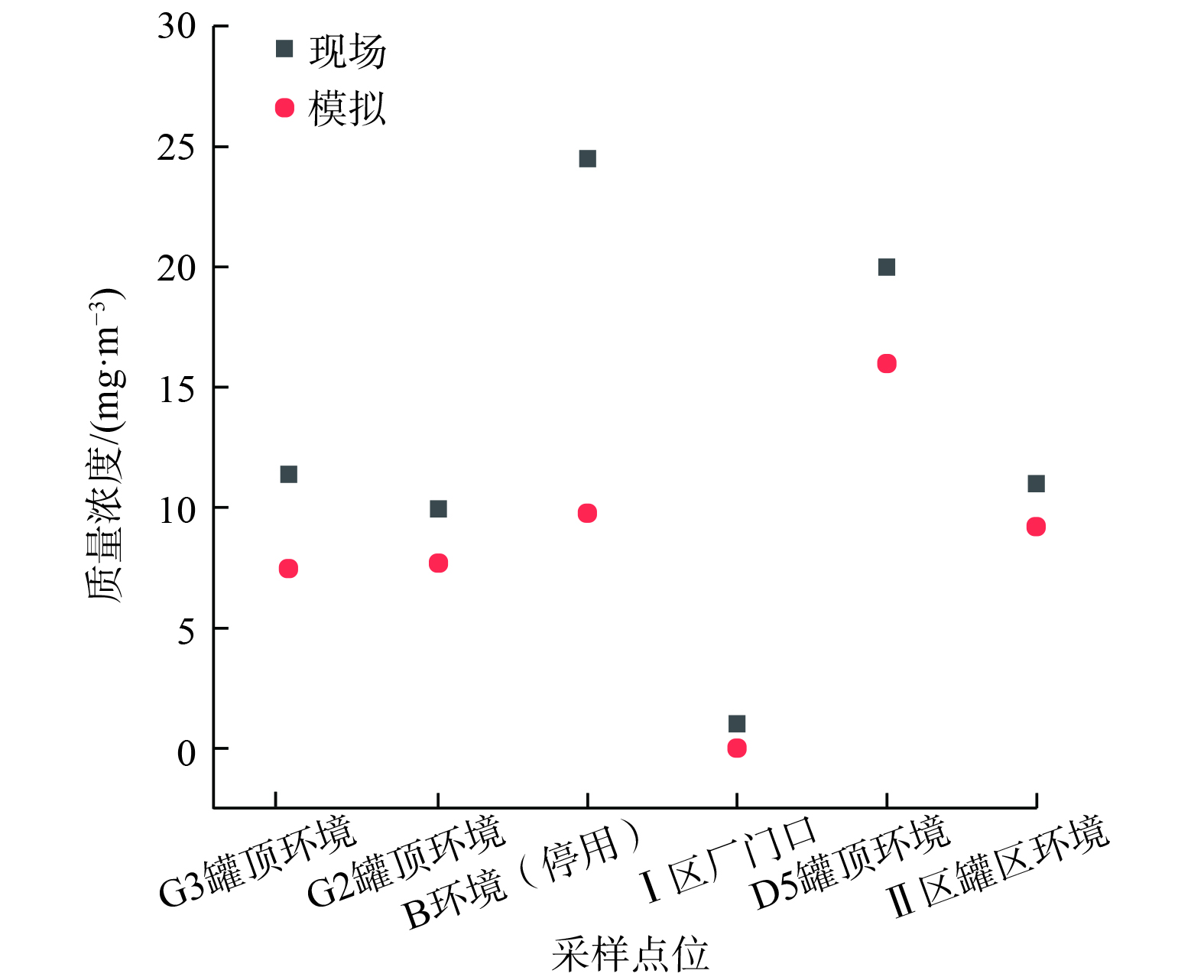

为了验证数值模型的可行性和准确性,通过2种方法进行验证。首先,前期研究[17,25]中已采用风洞实验进行了数值模拟常用方法的论证。另外,通过便携式气相色谱仪、风速仪、高纯氢气发生器、多路温度测试仪、低噪音空气泵、旋涡式气泵和干式螺杆真空泵等现场测试仪器实测了多点排放数据,并进行验证。其中,数据测量多次取平均值 (表4) ,进行相关的数值模拟结果与实测数据如图5所示。模拟结果与实测数据大部分比较接近,故该数值模型的构建参数设置可行。存在部分相差较大的数据是由于:1) 不管是现场还是模拟流场都属于非定常流动,一定程度上存在湍流的不确定性,即物理参数 (如流场中风速) 在一定范围内波动,不同时刻的实测值略有不同;2) 风速仪和取样器的检测探头从量油口深入罐内后,会对罐内的流场和浓度场产生一定扰动。

表 4 某油田联合站现场测试数据Table 4. Data from field test of an united station区域 采样点位 VOCs质量浓度/(mg·m−3) 采样时刻 风速/(m·s−1) I区 G3罐顶环境 11.40 14:45 2.0 G2罐顶环境 9.95 14:40 2.0 B环境 (停用) 24.50 15:15 0.5 I区厂门口 0.95 18:05 1.5 Ⅱ区 D5罐顶环境 20.00 11:51 3.2 Ⅱ区罐区环境 11.00 16:15 3.0 2. 正常工况下的VOCs扩散数值模拟

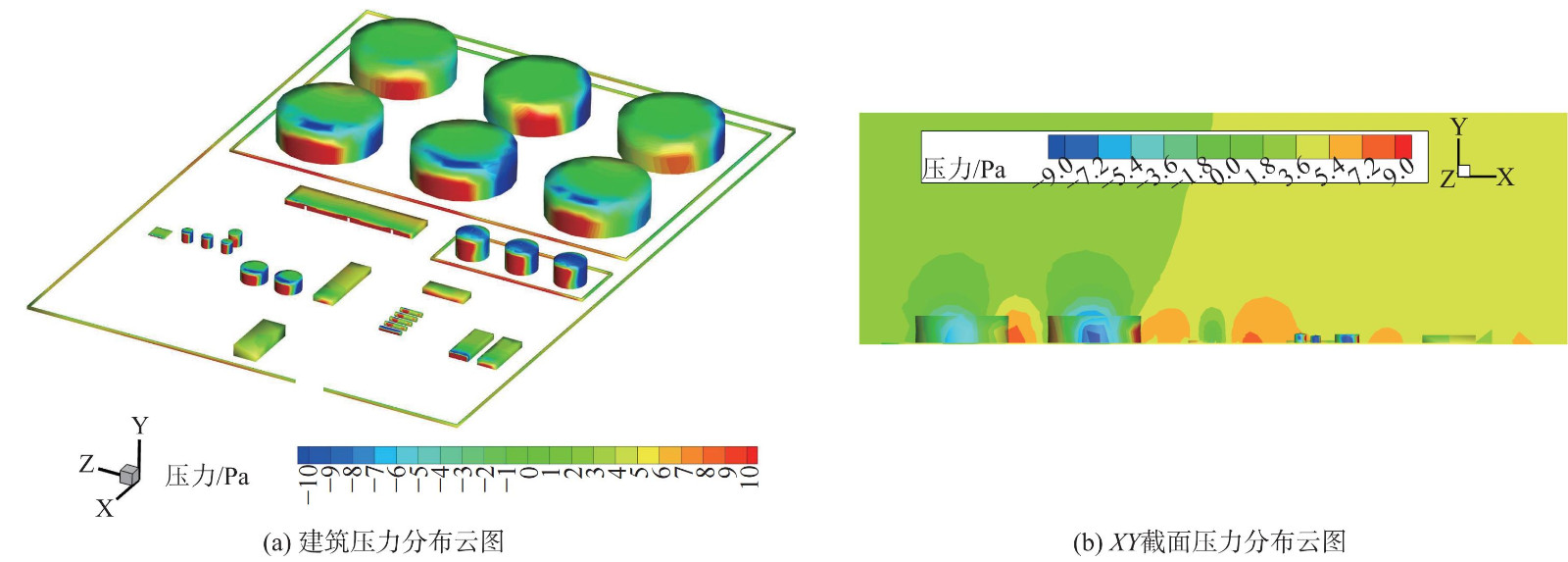

2.1 风压和风场分布规律

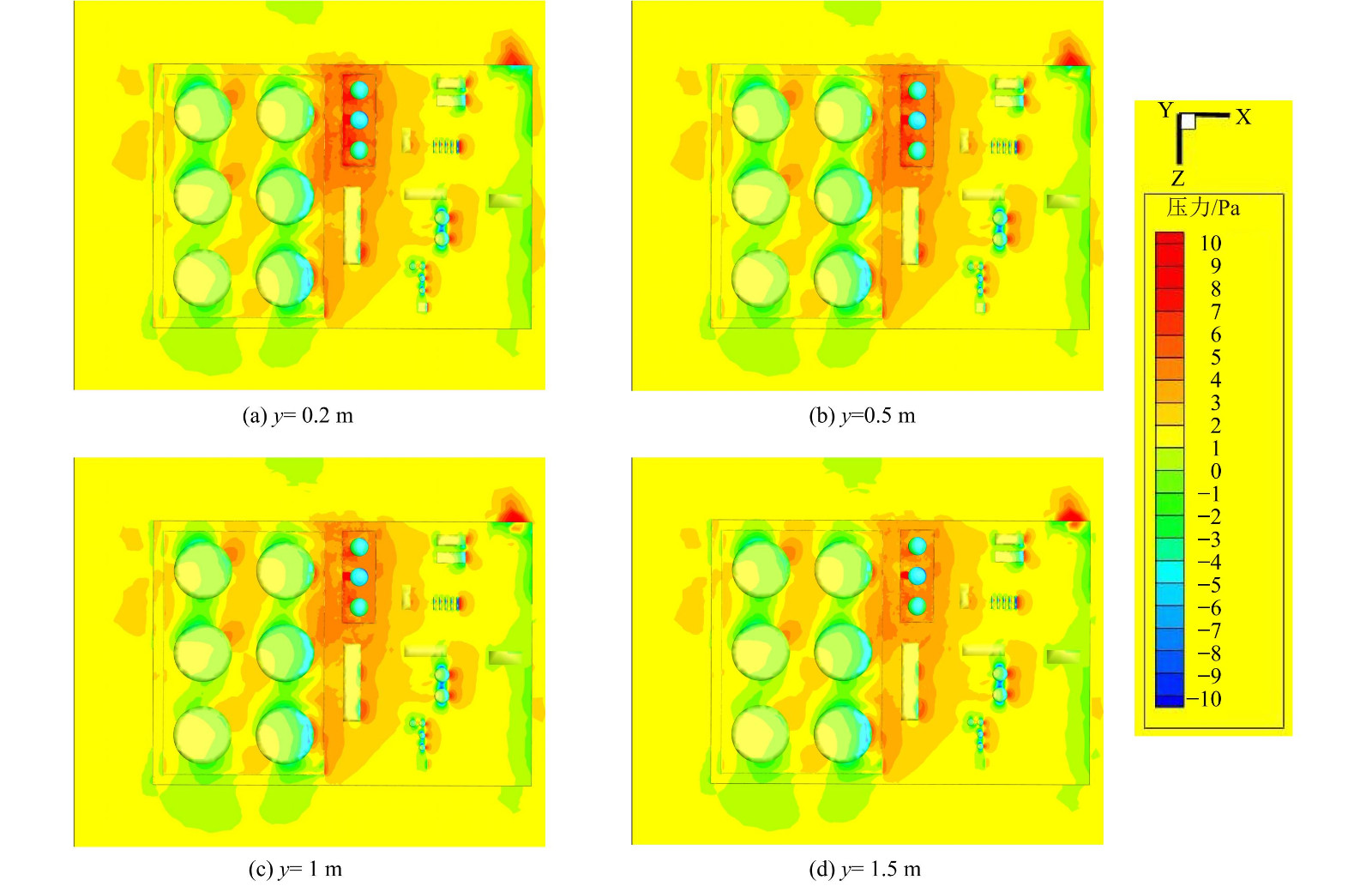

图6 (a) 为当风速为2 m·s−1 (沿x轴反方向) 时联合站的压力分布云图。在罐区多排放源的排放下,Ⅰ区和Ⅱ区的前排储罐、防火堤和办公区的迎风侧被气流直接撞击,动能转换为压力势能,压力达到该风速下的最大压力。而建筑的两边和背风侧压力最小且为负压,这是由于部分气流在撞击储罐后,移入空腔区,气流加速,沿储罐两侧向后方流动,出现绕流现象。该现象为湍流运动且雷诺数 (Re) 足够大,加大了储罐前方区域及背风侧空腔区域的回流,使压力迅速减小。罐顶部前沿有明显的负压区。这是由于在压差的作用下,罐顶上方的气流速度增大,使储罐顶部的压力减小,从而形成负压。Ⅰ区和Ⅱ区的后排储罐由于前排储罐的阻挡,受到气流直接撞击的面积减少,相应的红色正压区减少。该结果与文献[16,25]的结果符合,也符合图6 (b) 所示联合站所在xy截面的压力云图。

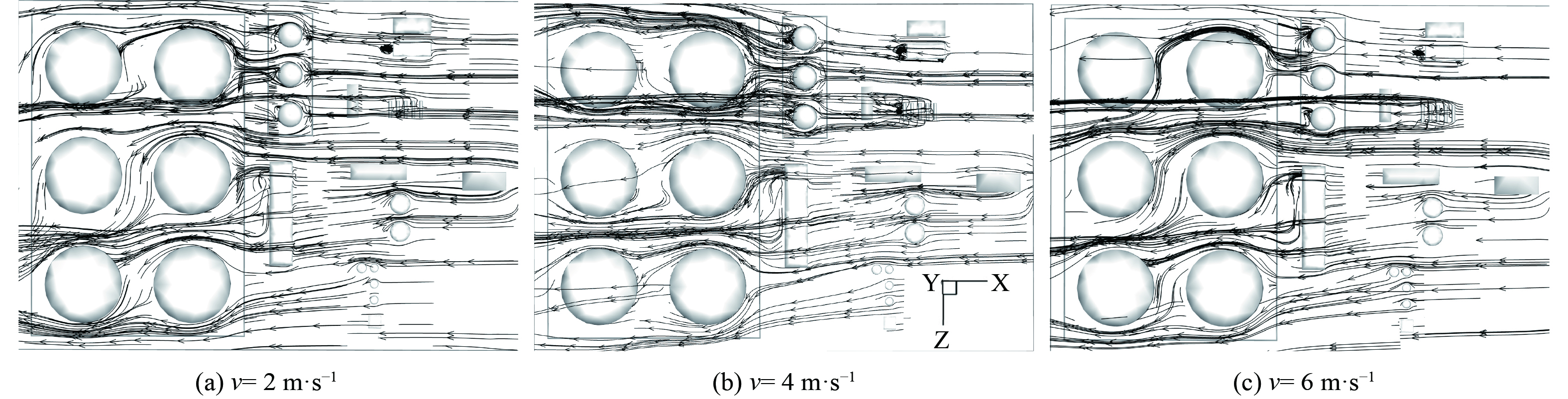

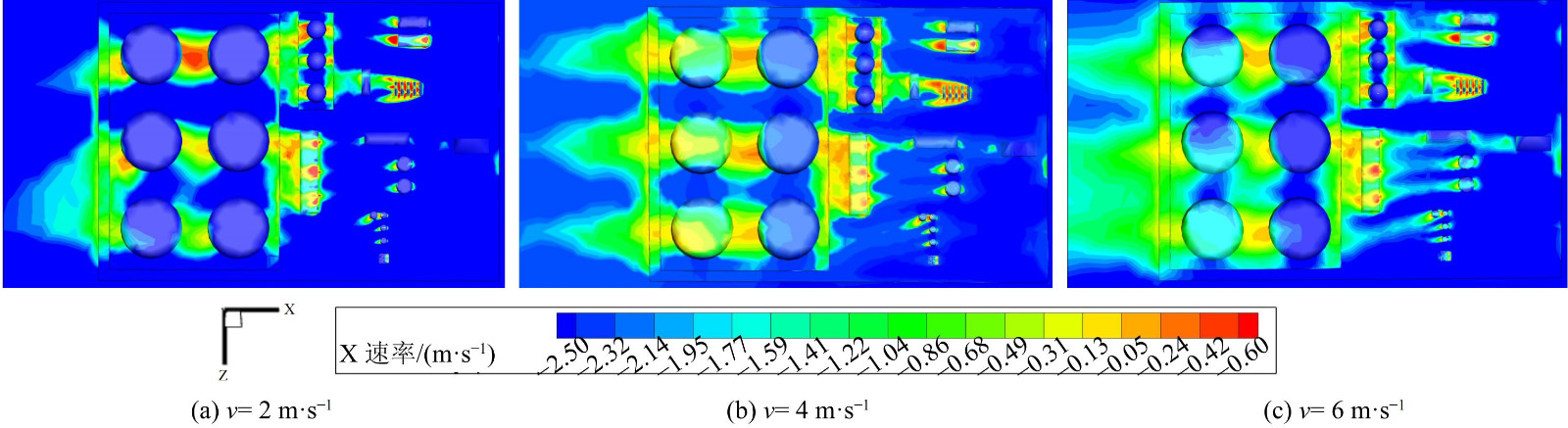

不同风速下联合站内气流流动轨迹如图7所示。油气多排放溯源主要分布在联合站Ⅰ区 (G、B、C1、A、E) ,流场的风向从联合站Ⅰ区到Ⅱ区,因此,本研究主要分析从Ⅰ区到Ⅱ区的建筑对气流的扰动。图7表明,由于Ⅰ区高度不一的建筑对气流存在阻碍作用,部分气流会在建筑的背风侧囤积并形成小漩涡,如B区和G区。另外部分气流从B区顶部穿过到达G区,由于B区和G区高度不同,在G区储罐形成分流,在背风侧也形成涡流。当风速从2 m·s−1依次变为6 m·s−1时,由于风速变大,G1罐的背风侧涡流变大,并且前方气流协同涡流气流汇合流向联合站D区[25]。另外,经过Ⅰ区的气流由于Ⅰ区卧式罐的阻挡,会有一部分经过G区储罐流向Ⅱ区。在风速2 m·s−1时,由于“卡门涡街”效应,G区储罐背风侧会形成多个漩涡,当风速增大至4 m·s−1,背风侧的小漩涡会汇合形成一个涡流,VOCs容易在此聚集,应加强日常防控。

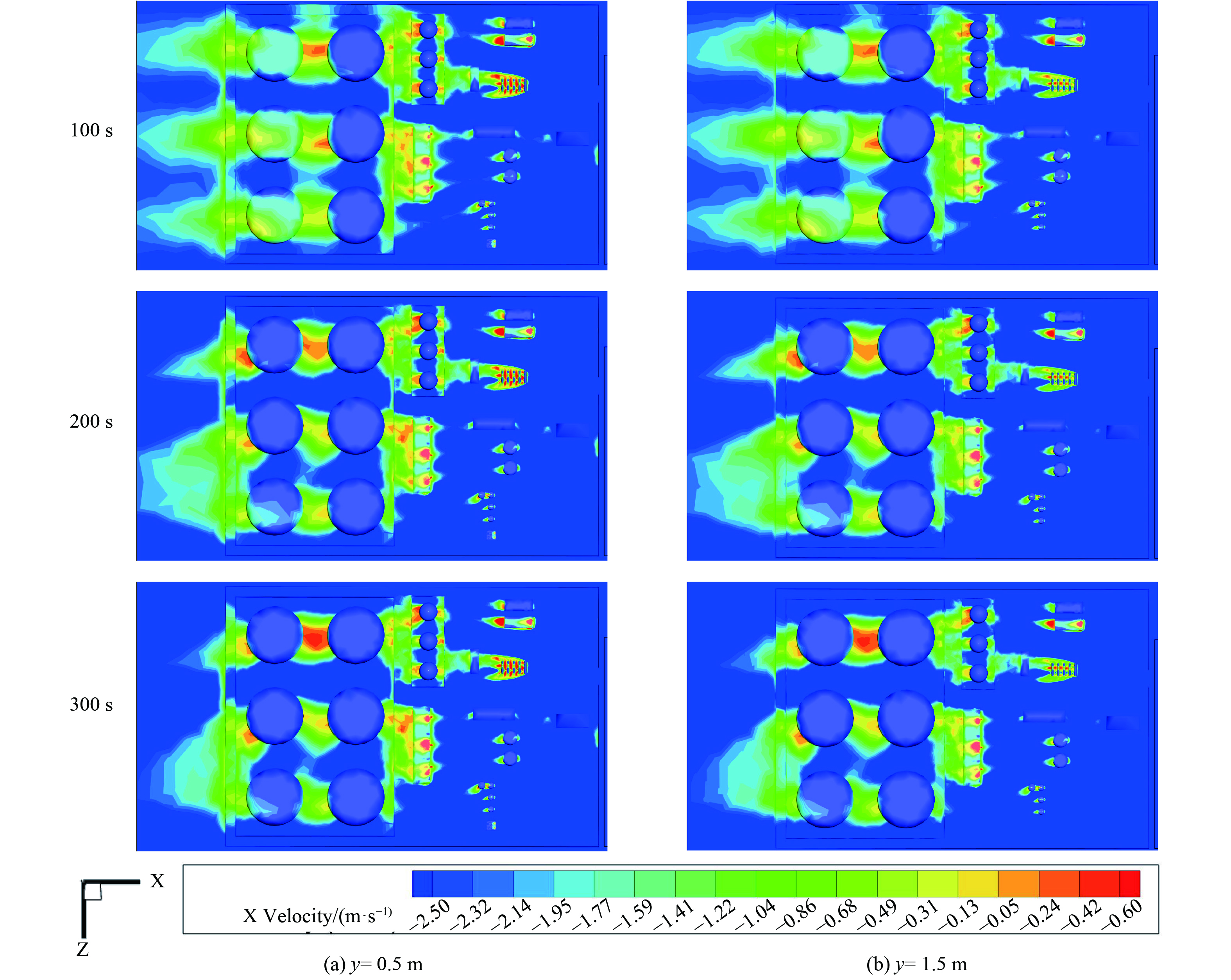

图8为当风速为2 m·s−1时,联合站内不同高度随时间变化的速度分布云图。图9为不同风速下,t=300 s,y= 0.5 m时联合站xz截面的速度分布云图。以排放源G区为例,当气流撞击迎风侧后气流加速,沿储罐两侧向后方流动,但由于G区和两层防火堤的阻挡,Ⅱ区的D5罐到达的垂直气流减少。相反,D1罐和D3罐由于前面为高度为3.5 m的计量室,远小于Ⅱ区罐的高度,故受到的垂直气流相对D5罐多。另外,在Ⅰ区Ⅱ区的建筑后方,由于建筑背风侧存在涡流,会有明显的红色反方向速度。尤其在B、E、G1罐、D5罐后方,应注意VOCs在此处的叠加。值得注意的是,G区和D区的罐间速度远大于罐前迎风侧。这是由于来流在建筑物迎风面拐角处压力增大,使切变气流在迎风面发生分离,来流在建筑两侧分流。在气流临近建筑物拐角处时,与前方来流汇合,这部分区域属于位移区,分离流在此处的风速增高。另外,随着高度的增大,在联合站的xz平面的整体风速下降,只有Ⅱ区的高罐迎风侧和罐间风速无明显差别。这说明低位风速的变化受建筑物影响较多。

2.2 基于多排放源的VOCs扩散分布规律

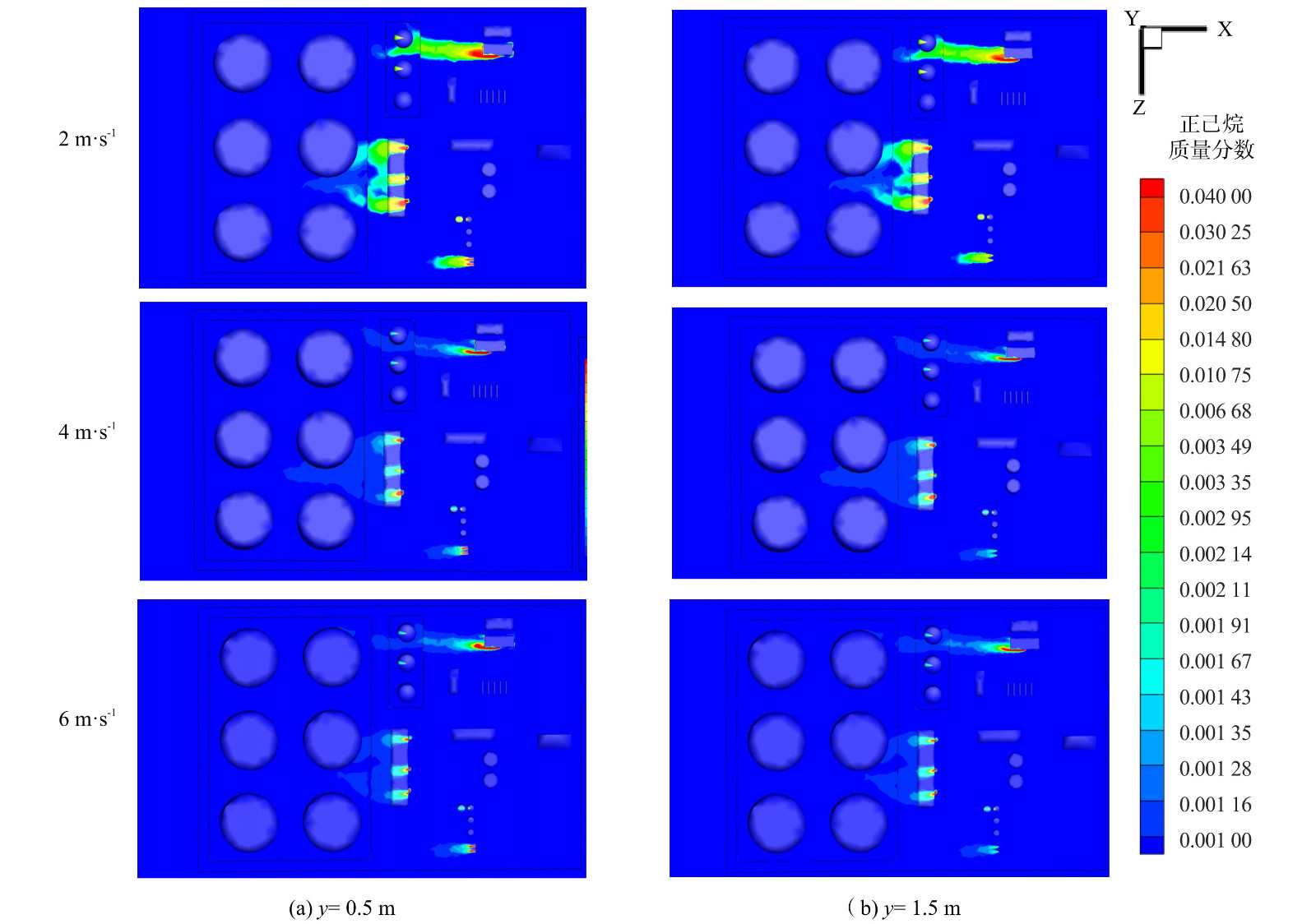

在浓度场中,VOCs多排放源主要分布在联合站Ⅰ区 (G、B、C1、A、E) ,取联合站的xz截面,得到该截面300 s时VOCs质量浓度分布云图 (图10) 。由于重力和涡流的作用,VOCs扩散呈现整体向下趋势,上风向的建筑和防火堤对VOCs扩散造成阻碍,而罐间、A、B、E和防火堤背风侧都积聚了一定量的VOCs,其质量分数为0.001 67~0.04。正己烷的爆炸极限体积分数为1%~7%,此处VOCs质量分数在爆炸极限范围内。D区储罐为5 000 m3内浮顶罐,G区为3 000 m3拱顶罐,B区为3.5 m高的泵房。由于存在高度差距,当B区的气流在经过G1罐顶时,VOCs在此被阻挡,且由于漩涡引起的强气流向G1罐的后上方流动,抵达不到后方D区的防火堤,叠加效应不是很明显。而E区VOCs浓度在环境风的裹挟下,在风速为2 m·s−1时已跨过E区和D区前方的防火堤抵达D区。因此,应注意B区后方和D区与E区之间的VOCs聚集,容易引起火灾爆炸,日常巡检应重点关注此处VOCs情况。

3. G2罐裂缝处油气泄漏扩散叠加效应

当Ⅰ区G2罐罐壁发生意外裂缝,出现油气泄漏时,在6 m·s−1风速和多排放源的影响下,会出现VOCs叠加效应。图11为不同高度下联合站内压力分布云图。联合站的整体建筑迎风侧为正压区,背风侧、罐间和储罐顶部出现不同程度的负压区,与上述压力场 (图6) 类似。但是当排放源G2罐罐壁出现裂缝时,G2罐背风侧出现了明显的类似矩形的正压区。这可能是由于G2罐的背风侧泄漏,导致G2罐的背风侧压差减小,风速在G2罐的背风侧停滞,出现明显的VOCs叠加效应。另外,图11中其余压力场大于无泄漏时的压力场,尤其G区背风侧。这说明G2罐事故泄漏源对于压力场的叠加效应主要发生在G区,并以G区为中心点呈点射状向外逐步减弱。

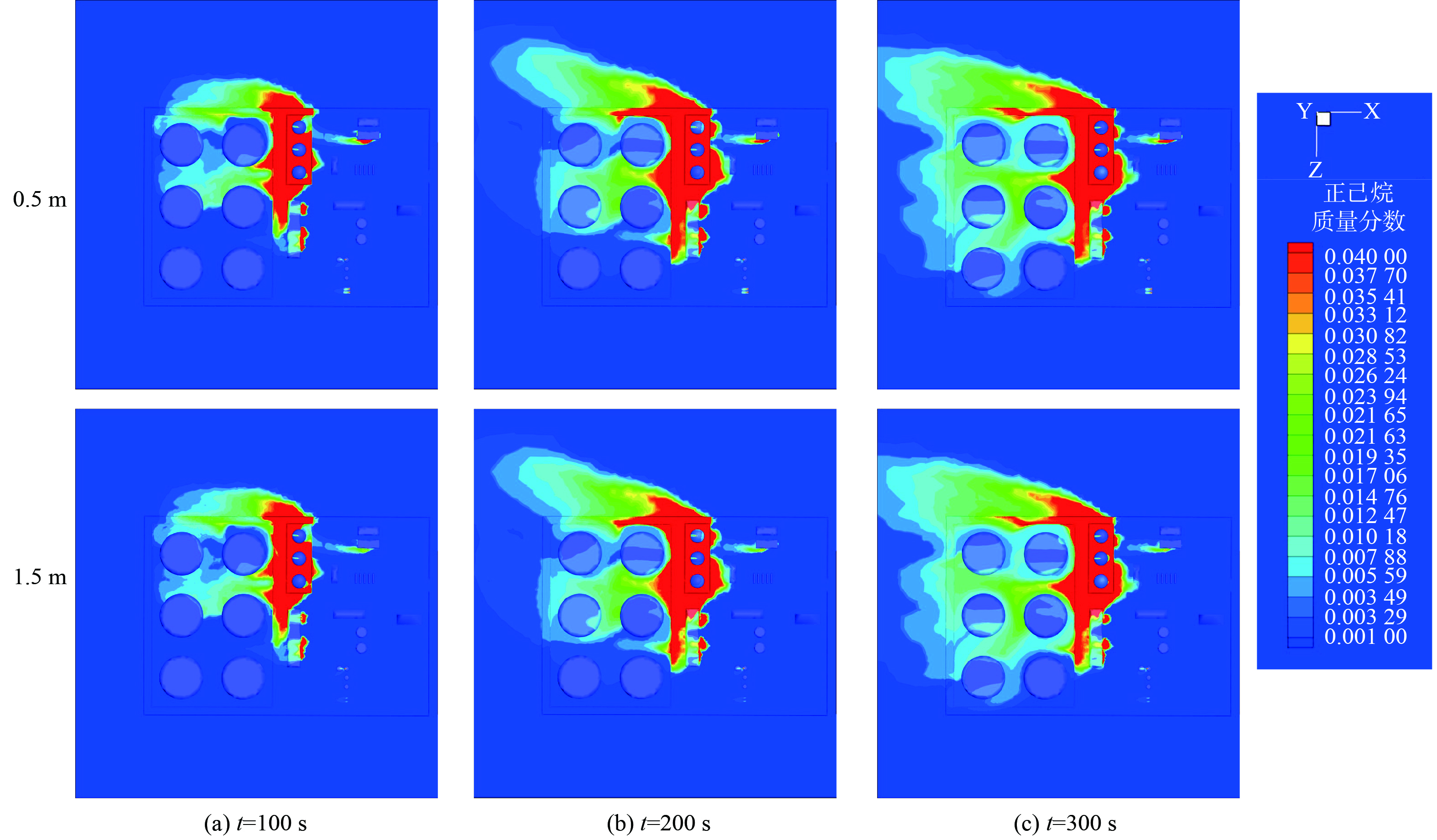

取在y=0.5 m和1.5 m高度处的不同时刻VOCs质量分数分布云图如图12所示。VOCs浓度随高度的变化与上述浓度场一致。随着VOCs扩散时间的增加,以排放源G2罐罐壁作为中心泄漏源,高浓度VOCs扩散呈由点向外放射性扩大,出现大面积的红色高浓度区,主要偏向于下风向的扩散。另外,一方面由于“卡门涡街”的效应,另一方面由于在G区罐背风侧会出现由漩涡汇合形成的强气流,故G2罐的VOCs扩散强度大于单独事故泄漏源和正常工况下 (即无事故泄漏源) 的扩散强度,出现“1+1>2”的叠加效应。并且,在强气流的作用下,会裹挟泄漏的VOCs向D5罐的上方侧扩散,应尤其注意G区和D区上前方位的VOCs积聚。值得注意的是,在泄漏源下风向的Ⅱ区和某石化企业的VOCs浓度容易处于爆炸极限范围内,应注意火灾爆炸的风险。

4. 结论

1) 在正常工况条件下,联合站内多排放源的受风速影响,内储罐迎风侧的压力达到最大,罐间和背风侧由于出现绕流和回流,出现大面积的负压区域,且有明显的反方向速度。另外,在重力和涡流的影响下,VOCs呈整体向下运动趋势,容易造成罐间和背风侧的VOCs聚集,且在漩涡引起的强气流作用下,Ⅱ区和某石化企业容易达到爆炸极限。但由于联合站内排放源之间的距离大于扩散范围,VOCs叠加效果不明显。

2) 通过对联合站Ⅰ区的排放源G2罐罐壁破损泄漏时进行模拟,发现在事故罐后方会出现红色正压区,且VOCs扩散会呈点射状向下风向扩散。加上“卡门涡街”效应和漩涡引起的强气流,多排放源的VOCs扩散会出现“1+1>2”的叠加效应。叠加后的VOCs质量浓度会明显增强,油气爆炸危险区域加速扩展。另外,Ⅱ区和某石化企业会处在爆炸极限范围内,应注意火灾爆炸的风险。

3) 本研究考虑条件为从联合站Ⅰ区到Ⅱ区的风向。但联合站常年风向不定,若联合站风向为Ⅱ区到Ⅰ区,按本模拟方法可推断处联合站内多排放源的VOCs扩散会对联合站Ⅰ区的影响较大,并严重影响作业区工作人员的健康与生产作业安全,且应注意火灾爆炸的风险。

-

表 1 出水污染物指标

Table 1. Index of pollutants in effluent

项目 COD/(mg·L−1) 氨氮/(mg·L−1) TP/(mg·L−1) Ca2+/(mg·L−1) Mg2+/(mg·L−1) 实测值 89.43±2.65 22.7±0.65 0 0.65±0.12 1.64±0.32 排放标准(GB 16889-2008) 100 25 3 — — -

[1] 张亚楠, 沈海滨. 论城市生活垃圾现状、管理及对策[J]. 世界环境, 2014(2): 28-29. [2] 中华人民共和国国家统计局. 中国统计年鉴2021[M]. 北京: 中国统计出版社, 2021. [3] CHEN Y M, XIAO Y T, WANG G P, et al. A pilot-scale test on the treatment of biological pretreated leachate by the synergy of ozonation-biological treatment-catalytic ozonation[J]. Environmental Engineering Research, 2021, 26(4): 200349. [4] SHI J Y, DANG Y, QU D, et al. Effective treatment of reverse osmosis concentrate from incineration leachate using direct contact membrane distillation coupled with a NaOH/PAM pre-treatment process[J]. Chemosphere, 2019, 220: 195-203. doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.12.110 [5] BURMAN I, SINHA A. Anaerobic hybrid membrane bioreactor for treatment of synthetic leachate: Impact of organic loading rate and sludge fractions on membrane fouling[J]. Waste Management, 2020, 108: 41-50. doi: 10.1016/j.wasman.2020.04.031 [6] 赵贤广, 杨世慧, 邱明建, 等. 负压蒸发-吹脱组合新技术处理垃圾沥滤液高浓度氨氮实验研究[J]. 现代化工, 2020, 40(2): 187-190. [7] 孙燕. 正渗透处理城市污水的膜污染特性及控制研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2019. [8] 祁伟健, 张胜寒, 王若彤, 等. 正渗透膜研究进展及其在电厂水处理中的应用[J]. 现代化工, 2022, 42(1): 85-89. [9] AFTAB B, OK Y S, CHO J, et al. Targeted removal of organic foulants in landfill leachate in forward osmosis system integrated with biochar/activated carbon treatment[J]. Water Research, 2019, 160: 217-227. doi: 10.1016/j.watres.2019.05.076 [10] IBRAR I, YADAV S, ALTAEE A, et al. Treatment of biologically treated landfill leachate with forward osmosis: Investigating membrane performance and cleaning protocols[J]. Science of the Total Environment, 2020, 744: 140901. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.140901 [11] ISKANDER S M, ZOU S Q, TING T, et al. Energy consumption by forward osmosis treatment of landfill leachate for water recovery[J]. Waste Management, 2017, 63: 284-291. doi: 10.1016/j.wasman.2017.03.026 [12] 国家环境保护总局. 水和废水监测分析方法[M]. 4版. 北京: 中国环境科学出版社, 2002. [13] VU M T, ANSARI A J, HAI F I, et al. Performance of a seawater-driven forward osmosis process for pre-concentrating digested sludge centrate: Organic enrichment and membrane fouling[J]. Environmental Science Water Research & Technology, 2018, 4(7): 1047-1056. [14] HONDA R, RUKAPAN W, KOMURA H, et al. Effects of membrane orientation on fouling characteristics of forward osmosis membrane in concentration of microalgae culture[J]. Bioresource Technology, 2015, 197: 429-433. doi: 10.1016/j.biortech.2015.08.096 [15] ZHAO B, GAO B Y, YUE Q Y, et al. The performance of forward osmosis in treating high-salinity wastewater containing heavy metal Ni2+[J]. Chemical Engineering Journal, 2016, 288: 569-576. doi: 10.1016/j.cej.2015.12.038 [16] 方舟. 厌氧正渗透膜生物反应器污水资源化及膜运行特性研究[D]. 北京: 清华大学, 2015. [17] BOWEN W R, DONEVA T A. Atomi force microscopy studies of membranes: Effect of surface roughness on double-layer interactions and particle adhesion[J]. Journal of Colloid & Interface Science, 2000, 229(2): 544-549. [18] TANSEL B, SAGER J, RECTOR T, et al. Significance of hydrated radius and hydration shells on ionic permeability during nanofiltration in dead end and cross flow modes[J]. Separation & Purification Technology, 2006, 51(1): 40-47. [19] 胡涛战. 厌氧正渗透膜生物反应器的膜污染机理及其控制措施的研究[D]. 无锡: 江南大学, 2017. [20] HE X, SAITO T, HICKNER M A. Zeta potential of ion-conductive membranes by streaming current measurements.[J]. Langmuir:The ACS Journal of Surfaces and Colloids, 2011, 27(8): 4721-4727. doi: 10.1021/la105120f [21] BIAN L X, FANG Y Y, WANG X L. Experimental investigation into the transmembrane electrical potential of the forward osmosis membrane process in electrolyte solutions[J]. Membranes, 2014, 4(2): 275-286. doi: 10.3390/membranes4020275 [22] LIU R X, LEAD J R, ZHANG H. Combining cross flow ultrafiltration and diffusion gradients in thin-films approaches to determine trace metal speciation in freshwaters[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2013, 109(1): 14-26. [23] OLOIBIRI V, CONINCK S D, CHYS M, et al. Characterisation of landfill leachate by EEM-PARAFAC-SOM during physical-chemical treatment by coagulation-flocculation, activated carbon adsorption and ion exchange[J]. Chemosphere, 2017, 186: 873-883. doi: 10.1016/j.chemosphere.2017.08.035 [24] BALLESTEROS S G, COSTANTE M, VICENTE R, et al. Humic-like substances from urban waste as auxiliaries for photo-Fenton treatment: a fluorescence EEM-PARAFAC study[J]. Photochemical and Photobiological Sciences, 2017, 16(1): 38-45. doi: 10.1039/C6PP00236F [25] LEE B M, SEO Y S, HUR J. Investigation of adsorptive fractionation of humic acid on graphene oxide using fluorescence EEM-PARAFAC[J]. Water Research, 2015, 73: 242-251. doi: 10.1016/j.watres.2015.01.020 -

DownLoad:

DownLoad: