-

近年来,MF和超滤(UF)[1]在饮用水厂中得到了广泛应用,但其污染仍然是影响其运行的一个主要问题。因此,越来越多的水厂使用臭氧(O3)作为预氧化剂,以减轻膜污染[2],并减少消毒副产物的形成[3]。但是,由于臭氧难以完全矿化水体中的天然有机物(NOM)[4],因此,会形成各种降解中间产物[5]。在臭氧投加量适当时,臭氧预氧化可以降低有机物的分子质量(MW),进而提高后续混凝效果[6],并增加NOM的可生物降解性[7];相反,过量投加臭氧可能会将NOM氧化成难以通过混凝、活性炭吸附、生物降解、膜过滤和消毒[8]去除的极性产物。这不仅降低了预氧化效果,还会增加水厂的投资运营成本。因此,有必要合理控制臭氧投加量,进而在优化有机物氧化、控制膜污染的同时,降低水厂运行成本。

然而,由于缺乏合适的技术,许多水厂在实际生产过程中仅仅根据经验值控制臭氧投加量,这使得实际投加量与最佳臭氧投加量之间存在较大偏差[9]。因此,迫切需要开发一种适用于水厂的简便技术,通过对臭氧处理进出水水质的监测分析,实现对臭氧投加量的优化控制。而该技术的关键是水质的在线分析与数据处理。在各种现有水质监测技术中,紫外可见光谱是一种简单、易于操作且准确度高的技术,可用于NOM的快速分析。天然水体中的NOM含有不同类型的生色团,这些生色团的紫外-可见吸收光谱信号相互叠加,导致NOM通常没有特征吸收峰[10]。在常规水质分析中,UV254可用于评价芳香族有机物和共轭双键有机物的含量[11],而其与总有机碳浓度(DOC)的比值(SUVA254)则反映芳香族有机物占总NOM的比例[12-13]。然而,UV254只在单波长下获得,无法利用其他波长下的光谱信息。

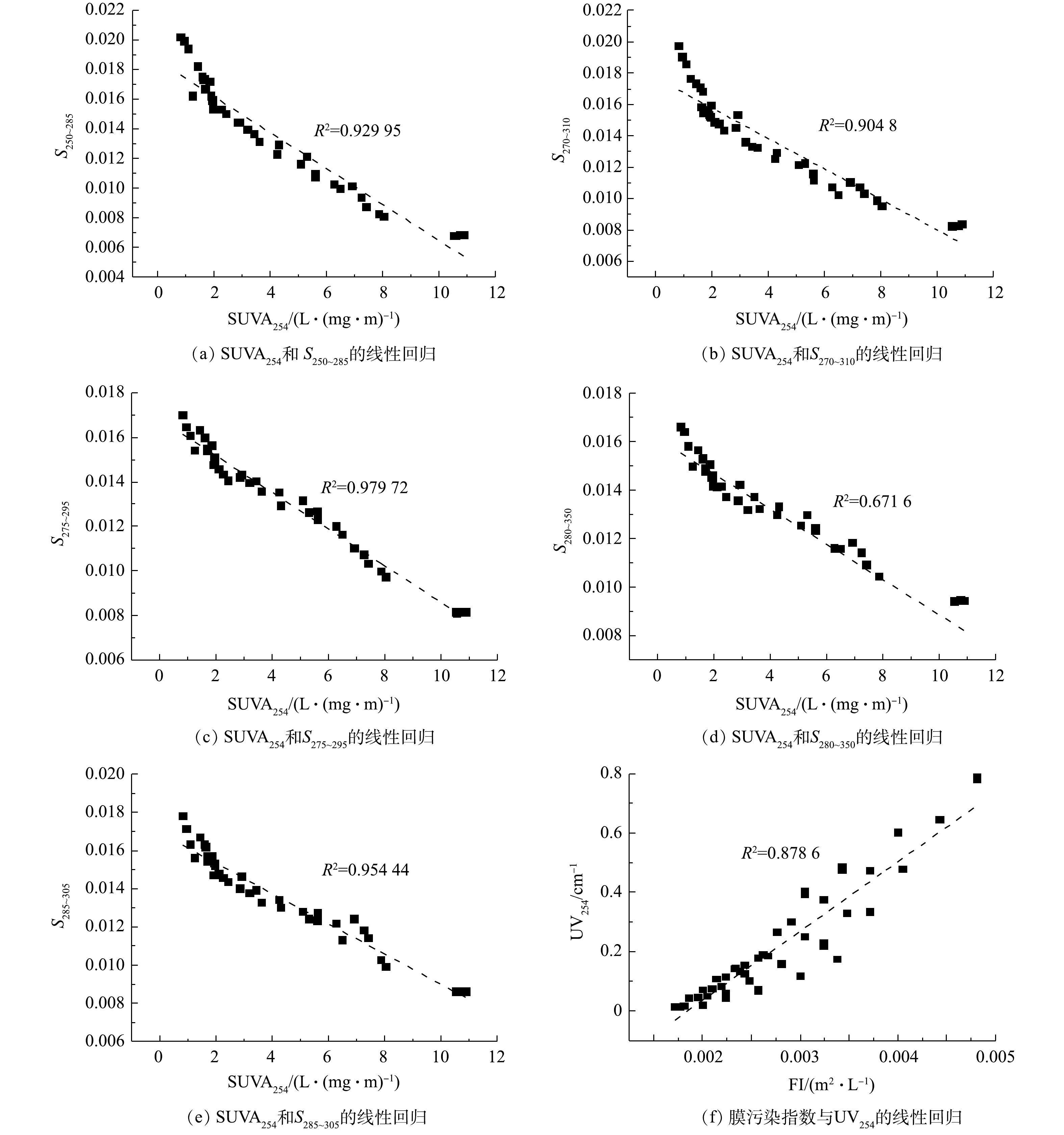

近年来,随着LED灯源和光纤光谱仪技术的发展,基于紫外-可见全光谱的水质在线分析已逐渐成为可能。目前,某些水厂已采用在线浸没式的多光谱紫外可见分光光度计,实时监控溶解性有机碳(DOC)、SUVA254和光谱斜率等水质指标[13-14]。上述发现表明,采用多波长光谱分析可以获得水中不同NOM组分的更多信息。例如,275~295 nm处的光谱斜率(S275~295)与NOM的分子质量成反比[15],因而有研究[16]使用S275~295来解释DOM的高效尺寸排阻色谱数据。还有研究[12]表明,某些波段的光谱斜率与SUVA254和SUVA280具有良好的相关性。这些结果表明,多波长光谱参数与NOM的结构特征之间可能存在相关关系,而这种关系可以用于跟踪饮用水臭氧氧化过程中NOM的结构变化,并进一步用于臭氧投加量的控制。但是,要想使用这些实时光谱数据优化臭氧投加量,实现经济高效的NOM去除和膜污染缓解,还需要全面了解最佳臭氧投加量与特定光谱参数之间的关系。基于此,本研究采用不同浓度腐殖酸(HA)配置的模拟地表水,在接近水厂实际生产的连续流条件下,探究了预臭氧氧化过程中NOM组成变化与其光谱特征之间的关系,旨在确定合适的光谱参数和数据分析方法,为膜法水厂在实际应用中臭氧投加量优化提供参考。

全文HTML

-

由5~25 mg·L−1 HA(上海阿拉丁)制备模拟地表水,同时添加50 mg·L−1 NaHCO3以维持体系pH值稳定,另添加30 mg·L−1 CaSO4、30 mg·L−1 MgSO4和2 mg·L−1 KCl[17]。用0.05 mol·L−1 HCl和0.05 mol·L−1 NaOH将模拟配水的pH调节至7.4~7.6。所用的MF膜是商用聚偏氟乙烯材质的中空纤维膜(天津津膜科技),标称孔径为0.1 μm,纯水接触角为(53.93±0.62)°,选择层的孔隙率为0.86,膜厚度为100 μm[18]。膜组件由30根长度为25cm的膜纤维组成,总表面积为0.047 m2。

-

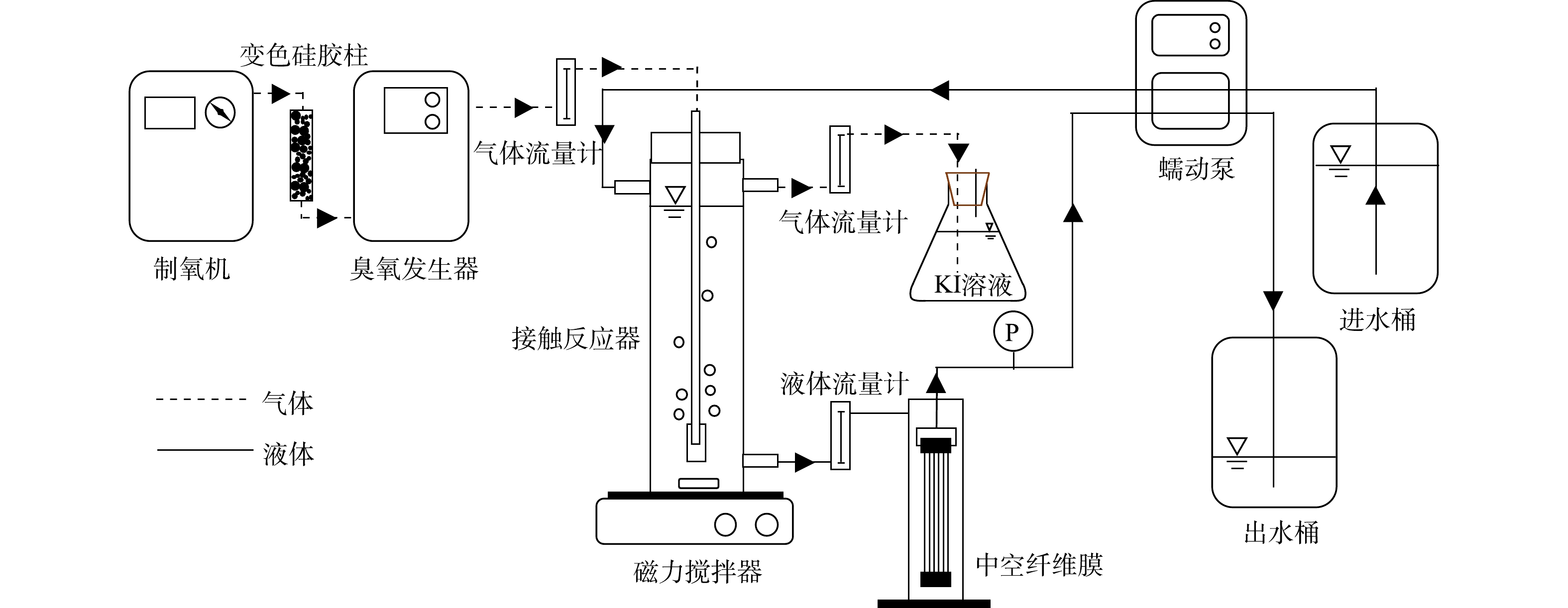

臭氧氧化-膜过滤实验装置如图1所示,其中臭氧反应器高为65 cm,直径为7 cm。曝气头孔径为2 μm,属于臭氧微气泡曝气。进气臭氧浓度为3.63 mg·L−1(以O3计),不同臭氧流量对应的臭氧投加量见表1。反应器进水流速为0.1 L·min−1,水力停留时间为15 min。出水取样后,立即用高纯氮(99.99%)吹脱水样中的残余臭氧,5 min后终止反应。为模拟实际水厂的臭氧投加量并保证实验效果,设计膜组件过滤通量为127.5 L·(m2·h)−1,在恒通量下运行。1个过滤周期为60 min,每次过滤后,用纯水反洗膜组件2 h,然后用柠檬酸钠溶液(pH=2)和次氯酸钠溶液(pH=12)对其进行浸泡清洗,在膜过滤通量恢复到初始水平的95%以上时,进行下一次过滤运行,共2个过滤周期。实验温度为(25±1) ℃,所有实验均进行2次。

-

使用紫外-可见分光光度计(DR6000,Hach,USA)测量水样的吸光度;采用总有机碳分析仪(TOC-L,日本岛津,日本)测定溶解有机碳(DOC)浓度;采用配有在线紫外检测器和有机碳检测器(SEC-UVD/OCD)的尺寸排阻色谱系统确定有机质名义分子质量分布;SEC色谱柱为7.8 mm×300 mm凝胶过滤柱(G3000PWXL,TOSOH,日本),基于聚环氧乙烷(PEO)和聚乙二醇(PEG)标准的有效分离范围为0.1~80 kDa。将原始膜和污染后膜放在室温下装有脱水剂的干燥器中72 h后使用扫描电子显微镜(SEM,S-4800/EX-350,日立,日本)观察膜及污染物形貌。

-

光谱斜率为在指定波长范围(λ1~λ2)内,对数转换后吸光度数值的线性拟合线斜率,按照式(1)进行计算。膜污染程度由膜结垢指数FI[19]评估,按照式(2)和式(3)进行计算。

式中:

J′s 为归一化的比通量;J为模拟配水的过滤通量,L·(m2·h)−1;J0为纯水的过滤通量;F 为膜结垢指数,m2·L−1;Vs为单位膜表面积过滤水的累积体积,L·m−2。采用连续阻力模型对可逆/不可逆膜污染进行分析[20],总水力阻力按照式(4)计算,臭氧利用率按照式(5)计算。

式中:Rt为总水力阻力,m−1;P为跨膜压差,Pa;μ为水的动态黏度,Pa·s;Rm为清洁膜的水力阻力,m−1;Rr为可逆膜污染水力阻力,m−1;Rir为不可逆膜污染水力阻力,m−1。

式中:U为臭氧利用率;

CO3,in 和CO3,out 分别为进气和出气中的臭氧浓度,mg·L−1;Qg为臭氧流量,L·min−1;Ql为反应器进水流量,L·min−1。

1.1. 实验用水与材料

1.2. 臭氧氧化-膜过滤实验装置

1.3. 分析方法

1.4. 计算公式

-

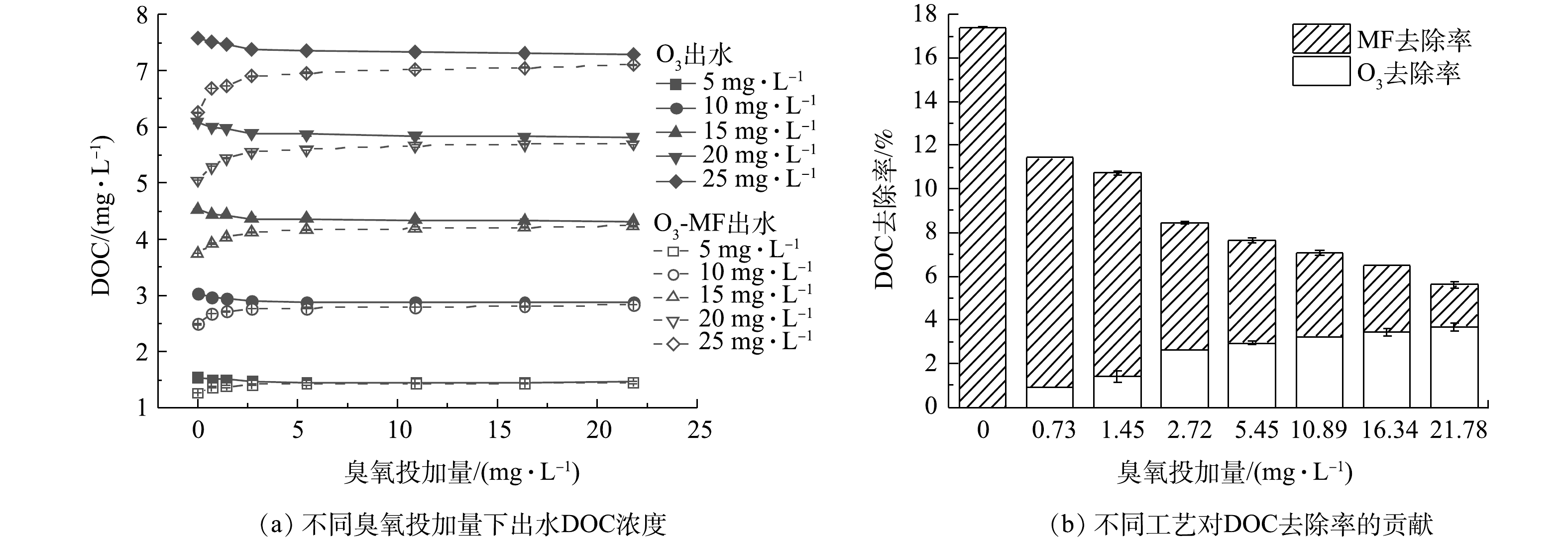

如图2(a)所示,臭氧预氧化仅能去除模拟配水中的少部分DOC。当臭氧投加量从0 mg·L−1增大到5 mg·L−1时,出水DOC的质量浓度缓慢下降,然后逐渐接近稳定。与单独臭氧氧化出水情况相反,随着臭氧投加量的增加,臭氧-MF组合工艺出水的DOC质量浓度逐步上升,DOC去除率逐步下降。如图2(b)所示,当系统进水HA溶液为25 mg·L−1时,单独MF的DOC去除率达到17.4%;随着臭氧投加量增加,臭氧预氧化的DOC去除率逐步上升,而MF单元的DOC去除率则显著下降,使得组合工艺的总TOC去除率持续降低,在臭氧投加量为21.78 mg·L−1时DOC去除率下降到约6.5%。

上述结果表明,模拟配水中的HA既包括可直接膜过滤的胶体NOM,也包括可通过MF膜的溶解态NOM。前者约占原水总DOC的17.4%,并且可以通过臭氧氧化转化为后者。然而,臭氧对原水中大部分DOM没有矿化作用。因此,DOC去除率不能反映臭氧氧化过程中有机物分子结构或大小的具体变化情况,其不能作为确定最佳臭氧投加量的指标。

-

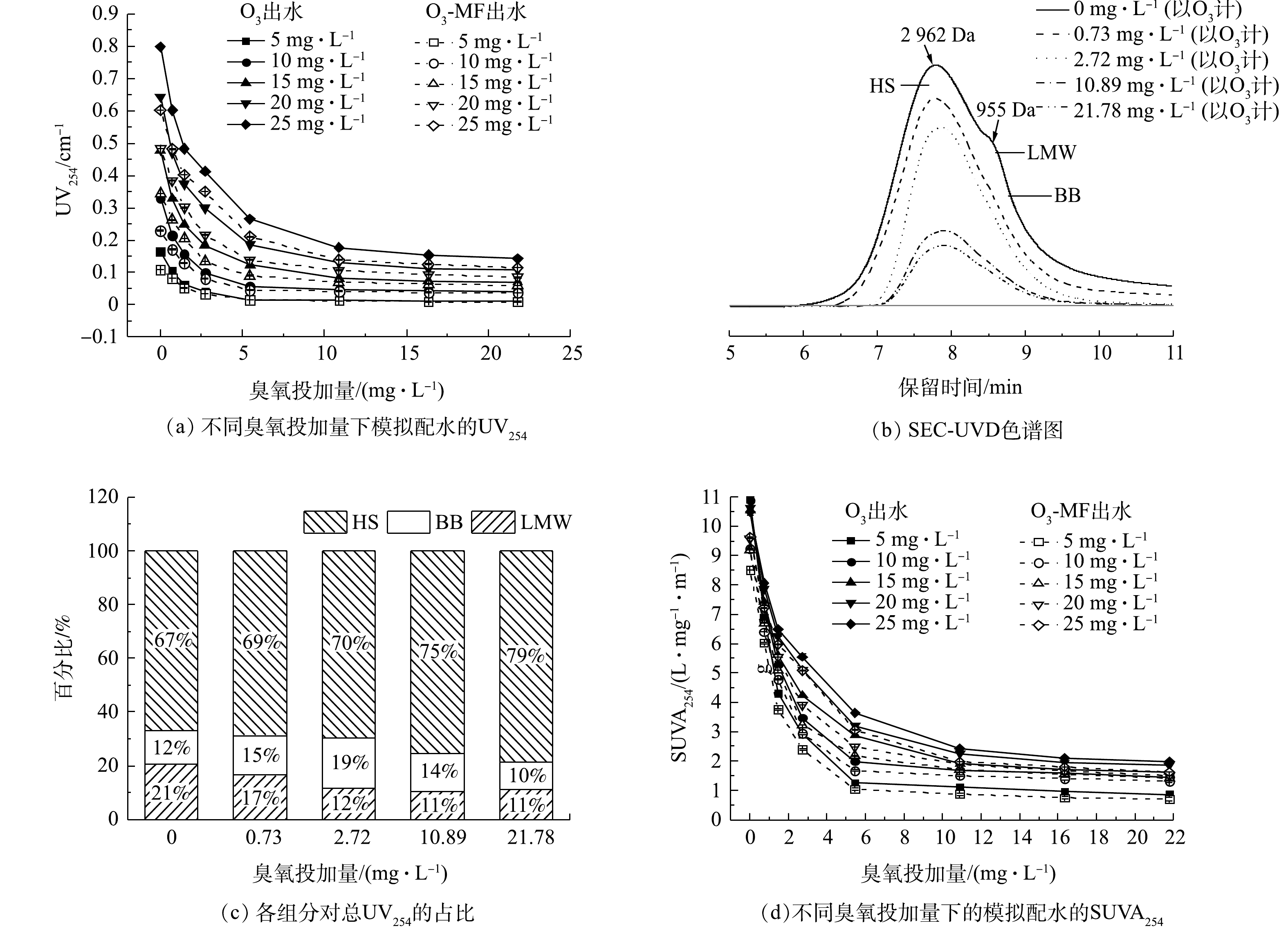

与DOC的影响不同,臭氧氧化显著降低了模拟配水的UV254(图3(a))。随着臭氧投加量的增加,臭氧处理后出水的UV254在初始阶段迅速下降,然后缓慢达到稳定水平。与臭氧对DOC质量浓度的影响(图2(a))不同,后续MF出水的UV254进一步降低。当原水为25 mg·L−1 HA溶液时,在臭氧预氧化后,UV254的去除率达到68.90%,再经过MF过滤后UV254的去除率达到72.01%。另外,随着臭氧投加量的增加,MF前后的UV254之间的差异逐渐减小,接近消失。

UV254的大幅降低表明,臭氧预氧化会破坏水中NOM分子中的不饱和键。根据低DOC去除率和高UV254去除率(图2(a)和图3(a))可知,臭氧氧化可能主要破坏或改变NOM中发色团的结构,而不是引起NOM的矿化。最近有研究[20]也发现,臭氧氧化可在一定程度上改变有机物的紫外吸收特性。

图3(b)显示了在不同臭氧投加量下的25 mg·L−1 HA模拟配水中吸收254 nm紫外线的有机物,SEC-UVD分析得到3种主要组分,即平均分子质量为2 962 Da的腐殖质(HS)、955 Da的腐殖质结构单元(BB)以及分子质量更小的有机质(LMW)。随着臭氧投加量的增加,臭氧处理出水中3种有机组分的峰面积均逐渐缩小,表明这3种组分均被臭氧破坏。由图3(c)可见,当臭氧投加量为2.72 mg·L−1时,HS和BB组分对总UV254的贡献分别由67%和12%增加到70%和19%,而LMW由21%减少到12%;当臭氧投加量达到21.78 mg·L−1时,HS的占比增加到79%,BB的占比减少到10%,而LMW的占比几乎保持不变。有研究[21]表明,HA分子的氧化主要是基于臭氧分子对HA的双键和芳环的攻击。本研究结果表明,与HS组分相比,臭氧更易于与BB和LMW的双键和芳环发生反应。此外,在高臭氧投加量下,大分子和中分子有机物的不完全氧化为小分子组分提供了来源,直到小分子完全矿化或失去发色团,从而使LMW对应的UV254逐渐降低。

通过DOC和UV254计算得到出水的SUVA254。如图3(d)所示,模拟配水的SUVA254在臭氧反应的初始阶段迅速降低,并且随着反应进行逐渐降低至稳定水平,这表明臭氧处理显著降低了水中NOM所含芳香族有机化合物的比例。因为SUVA254提供了臭氧氧化去除DOC和UV254的综合评估,所以本研究将其作为评估臭氧投加量对NOM氧化总体影响的指标。此外,SUVA254也已被用作预测DOM与氧化剂的化学反应性的指标[12]。

-

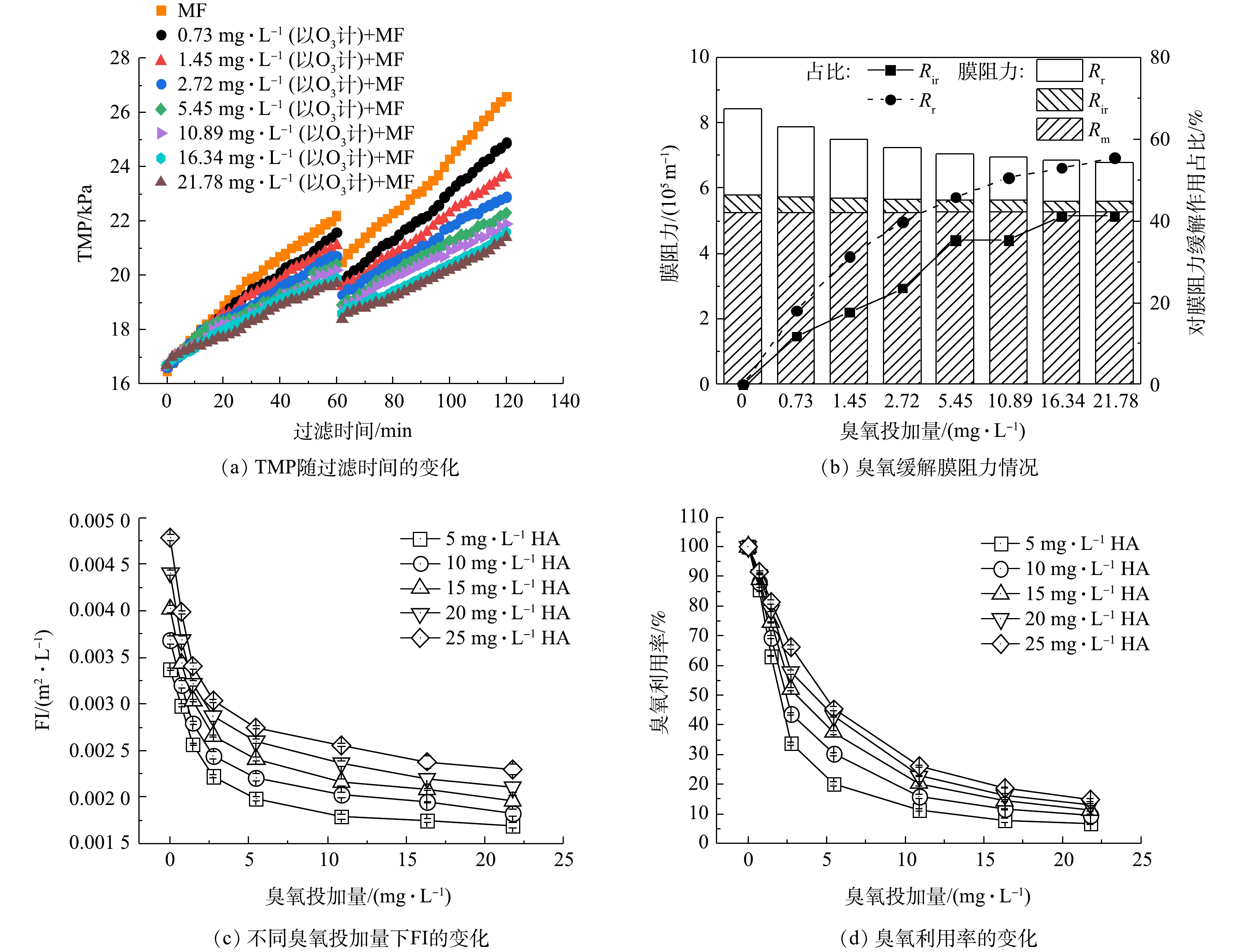

图4(a)反映了在不同的臭氧投加量下,25 mg·L−1 HA模拟水在2个过滤周期中的TMP变化情况。随着臭氧投加量的增加,TMP上升速度逐渐减慢。在第2个过滤周期结束后,当无臭氧预氧化时,TMP增加了10.1 kPa;当臭氧投加量为5.45 mg·L−1时,TMP增加了5.7 kPa,比无臭氧预氧化时降低了43.56%。上述结果说明,臭氧预氧化能够有效减缓膜污染,并且臭氧投加量越多,减缓效果越好。由图4(b)可进一步看出,模拟配水主要引起可逆膜污染,而臭氧预处理同时减轻了可逆和不可逆膜污染,并且对于可逆膜污染缓解效果更明显。因此,对于不可逆污染没有得到缓解的无臭氧预氧化实验,在第2个过滤周期中,膜污染的累积效应可加快孔缩的形成,表现为臭氧对膜污染的缓解效果在第2个过滤周期中更加明显。有研究结果[22-23]表明,絮体等水胶体是造成MF膜污染的主要物质。因此,臭氧预氧化减轻膜污染的主要机制可能是将HA模拟水中的胶体物质分解成小分子有机物,从而延缓孔缩和滤饼层的形成。这与图2(a)中所示的DOC去除率变化结果一致。

根据式(2)和式(3)计算不同膜过滤实验的FI值,结果如图4(c)所示。随着臭氧投加量的增加,FI值先迅速下降,然后缓慢减小。以5 mg·L−1 HA溶液为例,当臭氧投加量为10.89 mg·L−1时,膜污染已显著降低,而高于此阈值后FI值的下降并不明显。此外,随着臭氧投加量的不断增加,溶液中可被臭氧氧化的有机物减少,臭氧利用率亦逐渐减小(图4(d))。因此,虽然较高的臭氧投加量可使芳香族有机物去除率增加(图3(d)),并缓解膜污染(图4(a)~(c)),但同时也导致臭氧利用率降低(图4(d)),从而增大水厂的运行成本。因此,有必要综合考虑SUVA254、FI和臭氧利用率,来确定最佳臭氧投加量。

-

上述问题属于多目标优化的范畴,通常可以建模并通过MATLAB和遗传算法[24-25]等方法进行计算。但是由于只涉及3个变量,且变量间关系明显,可简化求解方法,通过式(6)中的效果值评价不同臭氧投加量的整体效果。

式中:V为评价整体效果的效果值; A、B、C分别为3个指标的权重,使用时可以根据不同水厂的实际需要,赋予这3个指标不同的权重;b、c分别为FI和臭氧利用率与SUVA254的线性比例关系,根据本研究实验结果的平均值计算分别为2 144.42和0.088;S0和Si分别是臭氧氧化开始时和过程中的SUVA值;F0和Fi分别是臭氧氧化开始时和过程中的FI值。

此外,在图3(d)、图4(c)和图4(d)中,3项指标与臭氧投加量的关系曲线具有明显的负指数函数特征,可根据式(7)进行拟合,进而计算任意臭氧投加量下的指标值。

式中:y0、A、R0均为拟合后得到的参数。

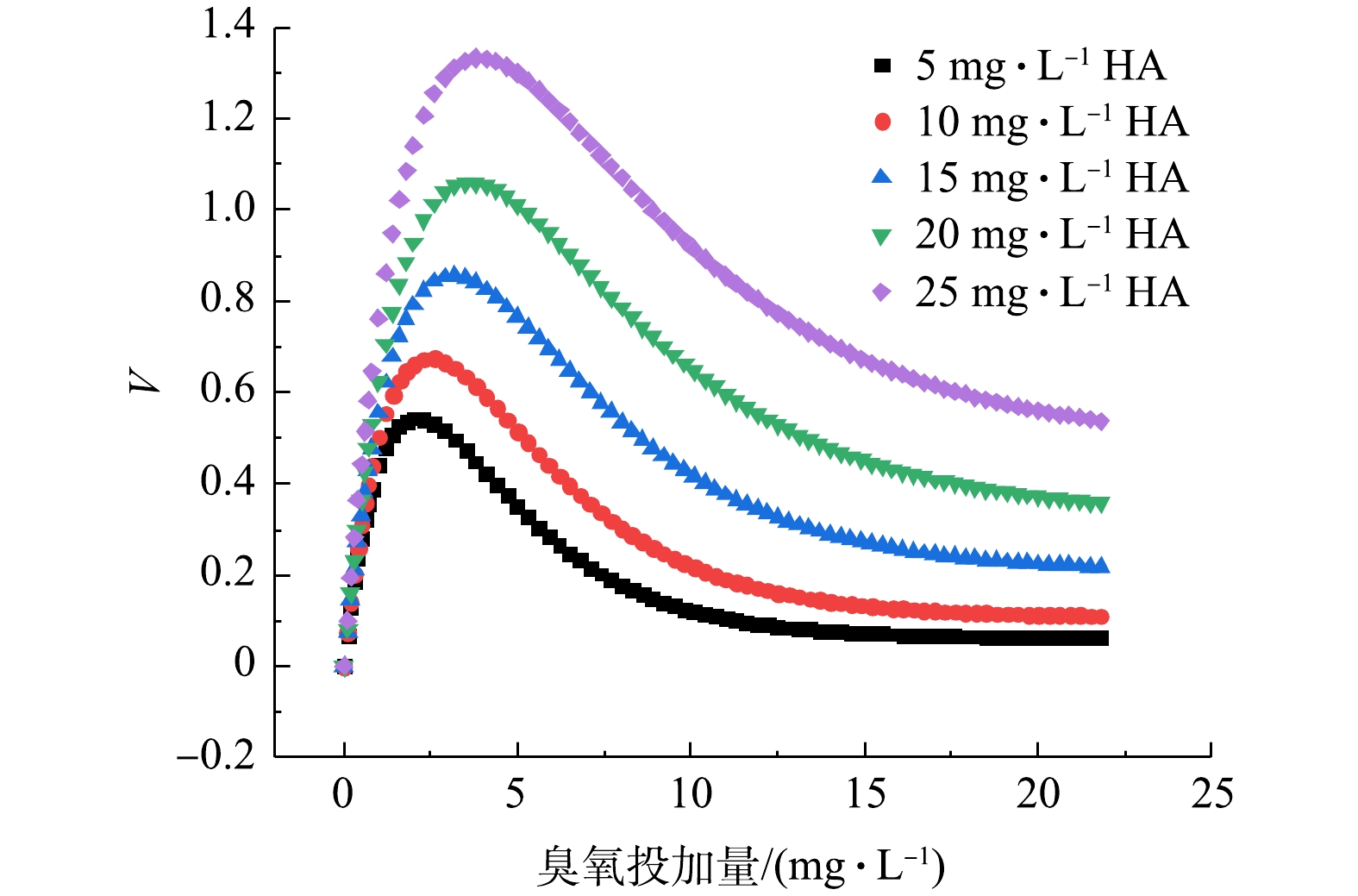

通过梯度下降法[26]计算最大效果值。以图5为例,当权重值A、B和C分别设置为0.2、0.4和0.4,不同浓度模拟配水的效果值最大时对应的臭氧投加量即为最佳投加量。

由于层次分析法[27]是将研究对象视作一个系统,通过定性与定量相结合的方式进行决策,并且计算简便,结果明确,便于水厂进行运算和操作。因此,本研究采取层次分析法为3个指标的权重赋值,根据水厂的水质处理效果、膜污染程度和臭氧氧化成本的现状和需求,并结合相关经验,定性地得出判断矩阵。判断矩阵中的数字表示指标之间的比较量化值,由数字0~9表示指标i对指标j的重要性依次增强,“1”表示同等重要。对于同时考虑有机物氧化效果、臭氧投加成本和缓解膜污染的微滤水厂,较高的臭氧投加量通常会强化芳族有机物的去除和对膜污染的缓解效果,但同时也会导致臭氧利用率大幅降低。因此,臭氧预氧化造成的SUVA254和FI的变化趋势和幅度相似,可以将SUVA254对FI的判断矩阵量化值设为0.5,同时,不能过度考虑臭氧利用率,否则不能达到氧化效果而舍本逐末,故将SUVA254对臭氧利用率的判断矩阵量化值设为0.5。经过一致性检验,计算得到一致性指标CR<0.1,则判断矩阵的一致性在容许范围内。最终得出3个指标的判断矩阵和权重分配见表2。

表3列举了不同水厂的常见权重赋值下获得的最佳臭氧投加量。例如,对于无膜过滤工艺的水厂,若同时考虑DOM反应性和运行成本,权重可以设置为3号和7号;若承担较高运营成本以改善水质,权重可以设置为12号和14号。对于有膜过滤工艺的水厂,若着重减轻膜污染,权重可以设置为8号和9号;若需要尽可能降低运营成本,权重可以设置为1号和2号;若专注于降低DOC反应性并改善后续处理过程中水的亲水性,权重可以设置为11号和13号;若需要同时考虑3个指标,权重可以设置为4号(图5)、5号、6号和10号。

但不可否认的是,使用层次分析法为指标的权重赋值也存在一定的局限性,即人为主观因素对比较和判断结果的影响较大,使得到的最佳臭氧投加量可能与实际最佳值存在差异。但由表3可以看出,对于有相同需求的水厂,当权重设置有微小差异时,得出的臭氧投加量相差不大,可以通过乘以安全系数来确保臭氧氧化效果。

-

由于NOM的异质性和可变性,臭氧投加量对有机物氧化效果和对膜污染的影响依赖于NOM的臭氧反应特性[28]。这意味着不同的水厂必须对其水源水进行单独实验,以确定相应参数。然而,小型分散式膜法水厂由于技术或经济条件限制,DOC和FI的测量可能存在困难。因此,有必要确定更方便测量的替代参数。

有研究[12]表明,光谱斜率是DOC的一个可用替代参数。为此,本研究中对SUVA254与S250~285、S270~310、S275~295、S280~350、S285~305进行了回归分析(图6(a)~(e))。结果表明,S275~295与SUVA254的拟合度最好(R2=0.979 7),可用作其替代参数,使得在保证结果准确性的同时减少实际测量的难度。

此外,通过最小二乘线性拟合方法,发现FI与MF进水的UV254之间的拟合度较高(R2=0.879 9)(图6(f))。这表明对于本研究中的模拟配水,UV254可作为FI的替代指标,预测膜污染。最近的一项研究[19]也表明了UV254和FI之间的拟合度较高。但是对于含有较高NOM的非芳香型有机组分,如多聚糖的水源水,该方法的有效性还有待进一步的验证。

2.1. 臭氧和膜过滤对DOC浓度的影响

2.2. 臭氧和膜过滤对UV254的影响

2.3. 臭氧预氧化对膜污染的影响

2.4. 最佳臭氧投加量的确定

2.5. 臭氧投加量优化模型的替代参数

-

1)臭氧预氧化将芳香族有机物和含有共轭双键的有机物转化为更小的、无紫外吸收的小分子有机物,并通过降解胶体物质有效地缓解了膜污染。

2)以SUVA254、FI和臭氧利用率为指标,可针对不同水厂需求,建立预处理最佳臭氧投加量的多目标优化模型,利用模型预测结果提高NOM去除率、缓解膜污染,并降低运行成本。

3)使用光谱参数(S275~295和UV254)作为替代参数可简化上述多目标优化模型,满足小型膜法水厂的需要。

下载:

下载: