-

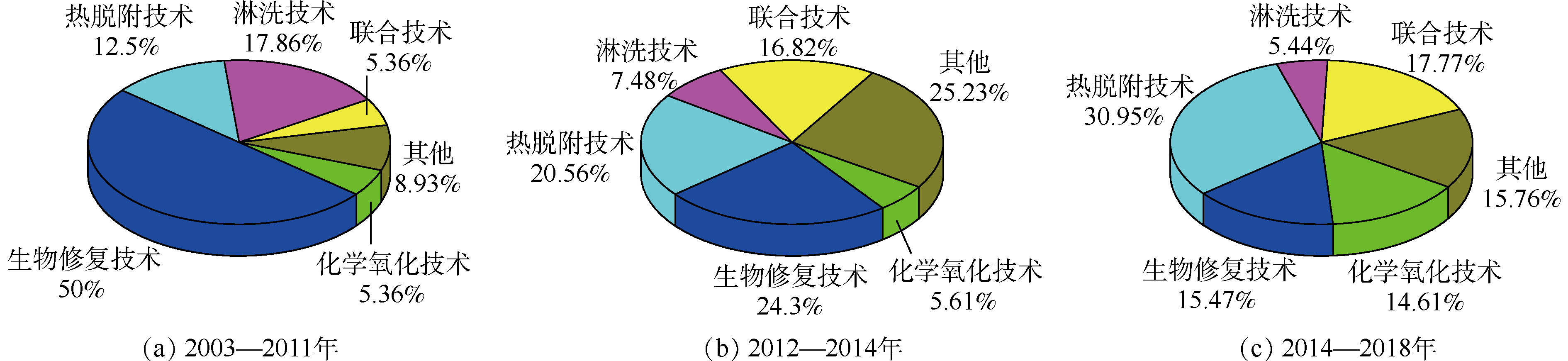

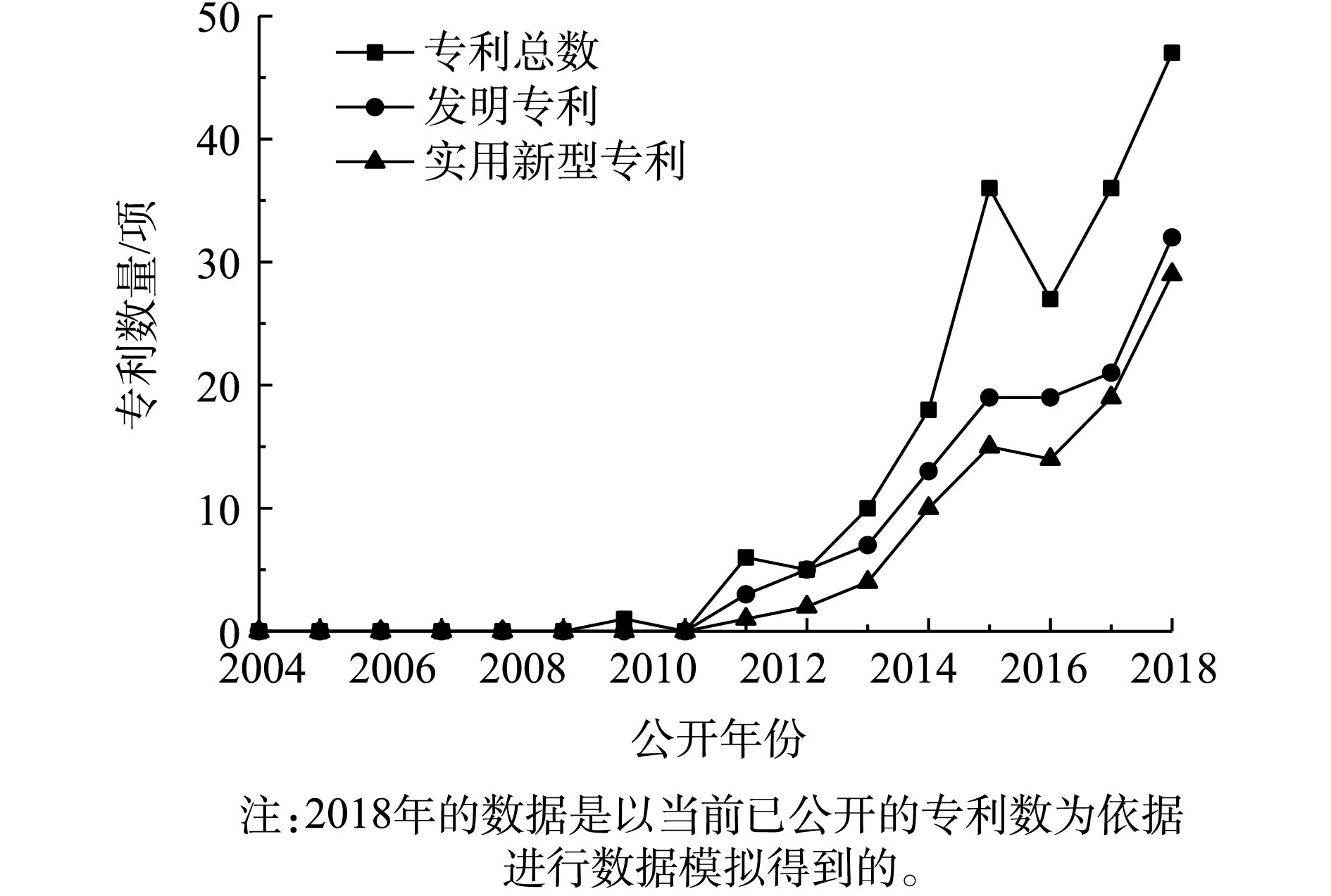

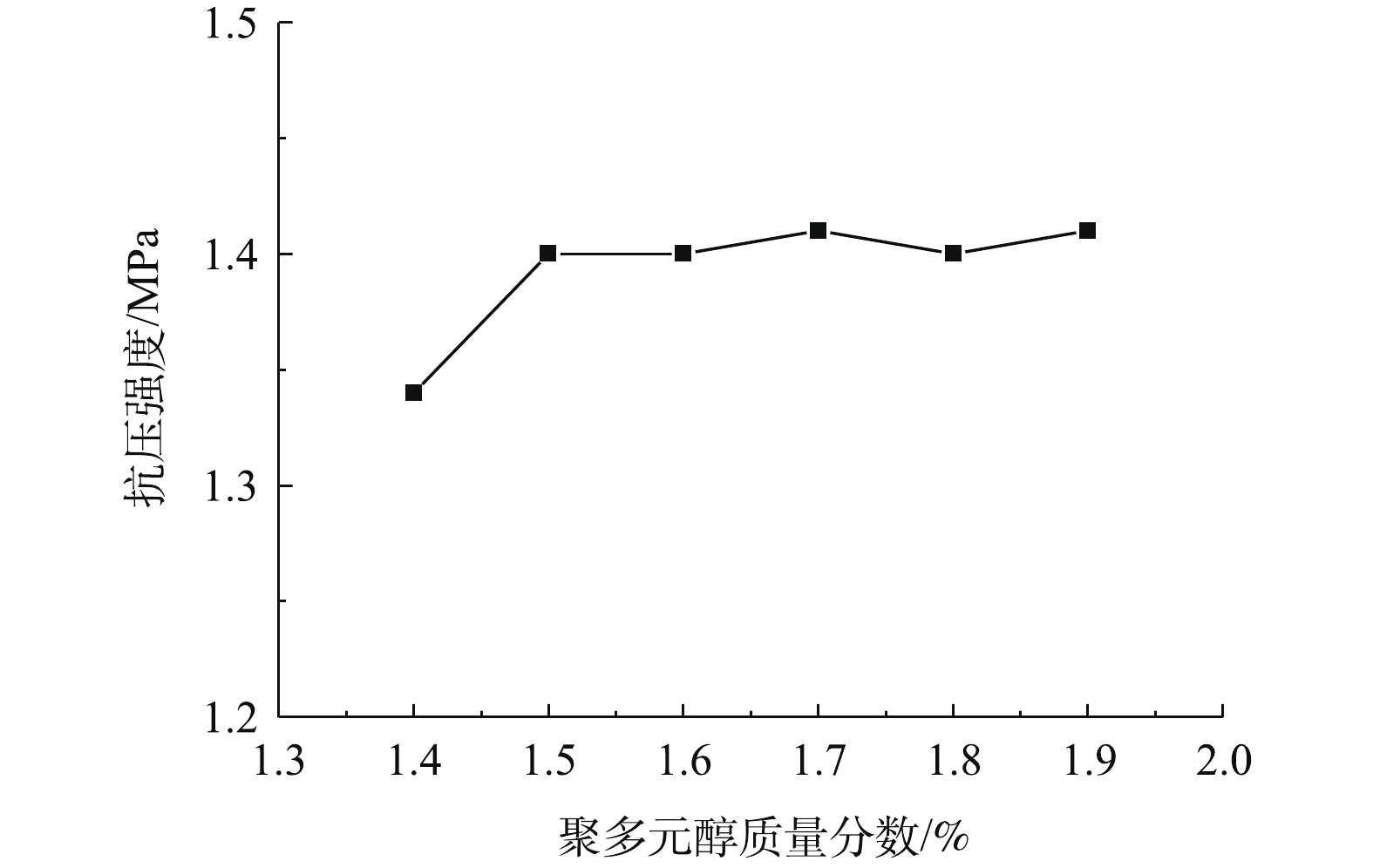

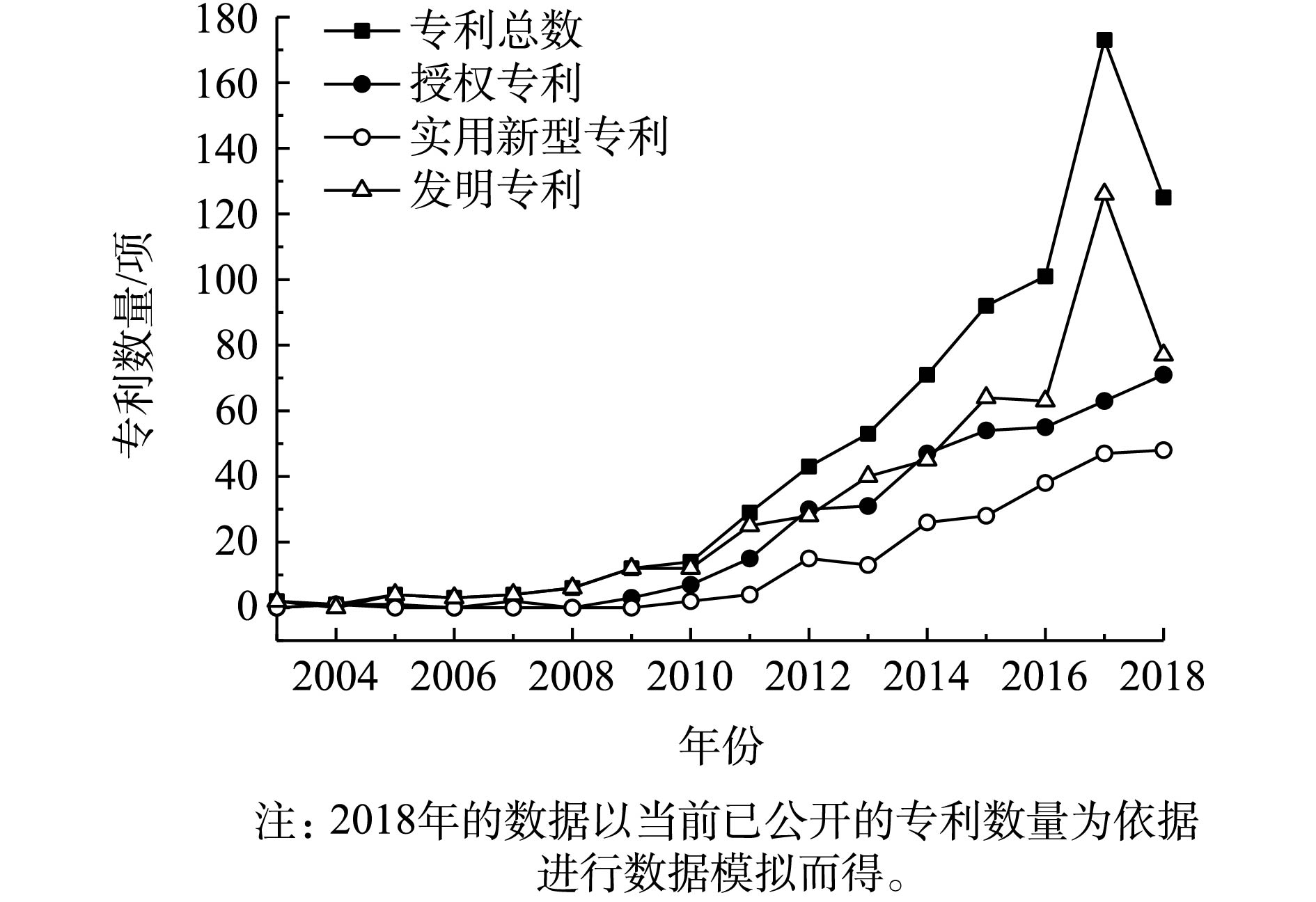

2018年,全国338个城市以细颗粒物(PM2.5)为首要污染物的天数占重度及以上污染天数的60.0%,以可吸入颗粒物(PM10)为首要污染物的占37.2%,在不扣除沙尘影响的情况下,PM2.5和PM10平均浓度分别为41 μg·m−3和78 μg·m−3,分别比2017年下降6.8%和2.5%[1]。北方城市面临的颗粒物污染问题尤其严重[2]。扬尘源是城市大气颗粒物的主要来源之一[3],扬尘源包括施工扬尘、道路扬尘、土壤扬尘和堆场扬尘。风蚀扬尘又是施工场地内最难治理的排放环节,赵秀勇等[4]指出,风蚀扬尘占施工扬尘的16%。洒水和防尘网是目前常用的风蚀扬尘防治措施,但是均有不足之处。如洒水虽然抑尘效率较高,但是抑尘效果持续时间短,且容易造成水资源浪费;防尘网可应用场合较多,可反复利用,但因网目密度普遍不高、覆盖不完整导致抑尘效率不高,且可能造成土壤污染[5]。风蚀扬尘抑尘剂指利用天然或人工合成化学品的黏结力将粉尘黏结起来,在易扬尘物料表面形成稳定层的物质,抑制风蚀扬尘排放。抑尘剂能一定程度解决洒水和防尘网等抑尘措施存在的问题,虽然也面临着二次污染的质疑,但是抑尘剂的制备、评价及应用开始逐渐受到关注[6-21]。

风蚀扬尘抑尘剂的制备材料与工艺多种多样。郑云海等[8]研究了一种基于表面活性剂的施工扬尘抑尘剂。王永慧等[9]以聚多元醇为单体,过硫酸铵为引发剂,氢氧化铝为交联剂,丙三醇为塑化剂,在微波反应器中制备聚多元醇接枝纤维素基甘蔗渣抑尘剂。梁文俊等[10]以秸秆、淀粉、碱为主要原料,制备了一种环境友好型煤尘抑制剂,在5~6级风速下,抑尘效率接近100%。蒋耀东等[11]利用脲酶诱导碳酸钙沉淀的方法研制了脲酶抑制剂。苏璐璐等[12]利用丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯和苯乙烯,通过幂级加料方式合成了水性聚合物抑尘剂,用于稳定澳洲铁矿粉,铁矿粉露天堆场PM2.5和PM10的24 h控制效率分别达到75.0%和80.95%。马强[13]利用木质素磺酸钙和丙烯酰胺接枝共聚合成了用于控制施工扬尘的抑尘剂。许玥等[14]利用海藻酸钠、氯化钙等研制了一种可在施工场地快速成膜的环境友好型抑尘剂,抑尘效率可达99.4%。刘若萱等[15]利用腐殖酸、田箐胶等研制了一种用于裸露地面绿化的腐植酸结壳抑尘剂。王益民等[16]利用甘油、聚多元醇、丙烯酸、过硫酸钾改性复配得到抑尘剂。

虽然市场上或实验室层面的风蚀扬尘抑尘剂较多,但我国没有统一的测试标准及方法,只能借鉴《铁路煤炭运输抑尘剂技术条件 第1部分:抑尘剂》(TB/T 3210.1-2009)中的方法,这也造成了抑尘剂评价的混乱。因此,如何有效地测试风蚀扬尘抑尘剂性能已经成为亟待解决的问题。对风蚀扬尘抑尘剂性能的表征有多种角度和方法。表征抑尘剂结壳性能的指标有黏度、抗压强度、抗风蚀性能等;表征抑尘剂润湿性能的指标有表面张力、降尘时间、渗透深度等。李敏等[17]指出,经抑尘剂固化后的抗雨蚀性能是影响抑尘剂使用时效性的关键因素之一。秦建平等[18]使用便携式风洞(PI-SWERL)测试风蚀扬尘抑尘剂效率,研究喷洒方式、稀释倍数和风速对抑尘效率的影响,该方法可以科学地选择抑尘剂最佳成本效益对应的稀释倍数。李颖泉等[19]对合成的速溶型抑尘剂进行了乳液性能、抑尘性能、腐蚀性和毒性测试。

综上所述,风蚀扬尘抑尘剂的制备材料都比较多,制备工艺多数为接枝等复杂聚合反应,只有少数为复配等简单工艺。国内相关文献提出的风蚀扬尘抑尘剂性能指标尚不系统。本研究以成膜剂和渗透剂为材料采用复配工艺制备A风蚀扬尘抑尘剂,与国产某公司采用聚合工艺制备的B抑尘剂进行比较,在借鉴TB/T 3210.1-2009和相关文献提出的性能指标及测试方法基础上,增加了抑尘有效期这一影响抑尘剂使用成本的重要指标,对A和B抑尘剂进行对比测试,以期为风蚀扬尘抑尘剂制备与评价提供参考。

全文HTML

-

实验材料包括纤维素衍生物、聚多元醇、表面活性剂。

-

成膜剂要求有较好的黏性与成膜性,本研究选用纤维素衍生物和聚多元醇组成的成膜剂。纤维素衍生物主要影响抑尘剂的黏度。配制一系列质量分数梯度的纤维素衍生物溶液并测试其黏度,其变化情况如图1所示。

TB/T 3210.1-2009要求抑尘剂黏度>5 mPa·s。由图1可以看出,抑尘剂的黏度随纤维素衍生物质量分数升高而升高,当纤维素衍生物质量分数为0.10%时,抑尘剂的动力黏度为20.2 mPa·s。这与王永慧等[9]制备的甘蔗渣抑尘剂运动黏度(23.95 mm2·s−1)接近。运动黏度为动力黏度与同温度下液体密度之比,当抑尘剂密度接近于1时,运动黏度与动力黏度基本相当。抑尘剂的抗压强度、抗风蚀强度均好于市售抑尘剂,综合考虑添加聚多元醇及稀释抑尘剂成品对黏度的影响,确定纤维素衍生物质量分数为0.10%。

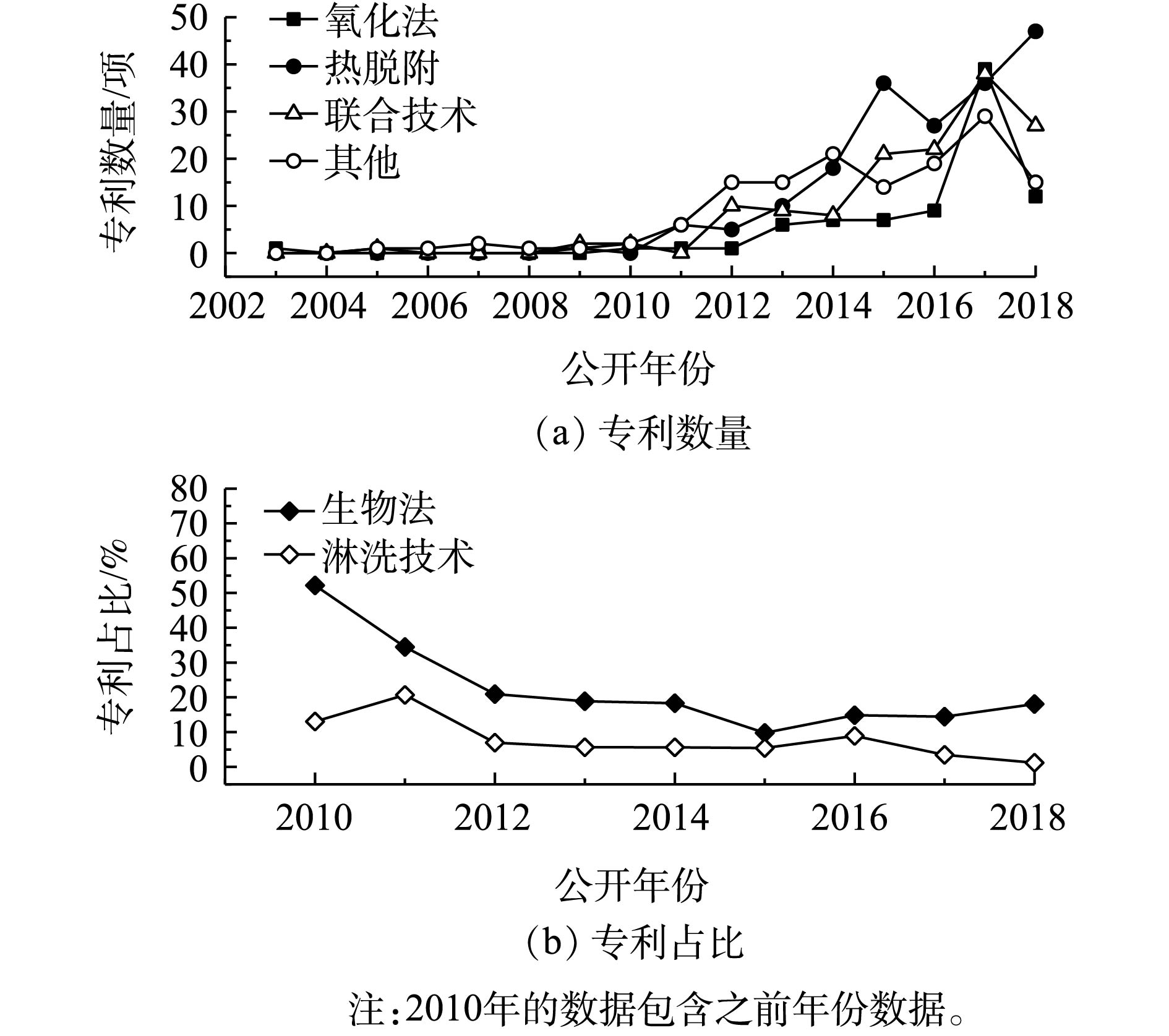

聚多元醇成膜性好,它与纤维素衍生物的混合溶液不仅可以将土壤表面的粉尘凝聚,还能使凝聚的粉尘在更大面积上成膜。在纤维素衍生物质量分数为0.10%的条件下,配置一系列质量分数梯度的聚多元醇混合溶液,喷洒到所取的土样中,待其完全干燥后测试土样的抗压强度。土样的抗压强度随聚多元醇质量分数的变化情况如图2所示。可以看出,聚多元醇质量分数在1.5%以后,抗压强度保持相对平稳波动,从经济层面考虑,确定其质量分数为1.5%。

-

抑尘剂需要借助渗透剂来提高润湿性与渗透性。抑尘剂的表面张力越小,其润湿性与渗透性越好。本研究选用常见的表面活性剂作为渗透剂。在成膜剂确定的情况下,配制一系列质量分数梯度的表面活性剂混合溶液,采用Wilhelmy盘法[20]测定溶液的表面张力,实验仪器为JK99C型全自动表界面张力测量仪。抑尘剂表面张力随表面活性剂质量分数的变化如图3所示。可以看出,抑尘剂的表面张力随表面活性剂质量分数的升高而降低。当表面活性剂质量分数为1.0%时,抑尘剂表面张力为22.7 mN·m−1,该浓度已接近表面活性剂的临界胶束质量分数。继续增加表面活性剂的质量分数,其表面张力虽有所降低,但效果并不明显。因此,从抑尘剂的性能以及经济性考虑,确定表面活性剂的质量分数为1.0%。

综上所述,抑尘剂关键成分及质量分数为0.10%纤维素衍生物、1.5%聚多元醇和1.0%表面活性剂。本研究以复配的方式制备A风蚀扬尘抑尘剂。

-

风蚀扬尘抑尘剂性能指标测试所用实验仪器有数字风速仪、指针式推拉力计、便携式风洞(PI-SWERL)、NDJ-8S旋转黏度计、JK99C全自动表界面张力测量仪。

本研究以A、B抑尘剂和水作比较,进行一系列性能指标测试,以表征抑尘剂的抑尘效果。A、B抑尘剂主要成分均为可降解的高分子有机物,喷洒在土壤上后,可形成稳定的固结层。

理化指标是风蚀扬尘抑尘剂的基础性能指标,在一定范围内理化指标越优异,抑尘剂的抑尘效率越高。前期通过理化测试可以初步判断抑尘剂的性能优劣,从而筛选出性能良好的抑尘剂。关于风蚀扬尘抑尘剂的理化测试指标较多,本研究基于测试原理、必要性及操作简便性等因素,测试了抑尘剂和水的黏度、抗压强度、表面张力及渗透性。

1)黏度是抑尘剂的重要参数,过大或过小都会对抑尘剂性能造成不利影响[21]。适当的黏度会使粉尘小颗粒间彼此粘连,起到良好的抑尘效果[22]。

2)抗压强度反映出抑尘剂喷洒到土样上结壳的效果。将托盘(长×宽×高为48 cm×32 cm×5 cm)用土样均匀填平,将抑尘剂均匀喷洒到土样表面,待其完全干燥后,用压力计测试距离较远的3个点的表面抗压强度并取平均值,得到抑尘剂的抗压强度。

3)抑尘剂的表面张力可决定其在粉尘上的伸展程度[19]。为实现抑尘剂溶液对粉尘的有效润湿,要求抑尘剂的表面张力尽量低。渗透性是表面张力性能的直观体现,可以通过渗透深度来表征。取3个相同的试管,填入相同高度的土样并振荡夯实,将抑尘剂均匀滴入试管,每隔一定时间观察抑尘剂渗透深度,直至抑尘剂不再向下渗透,用直尺测量其渗透深度,并取平均值。

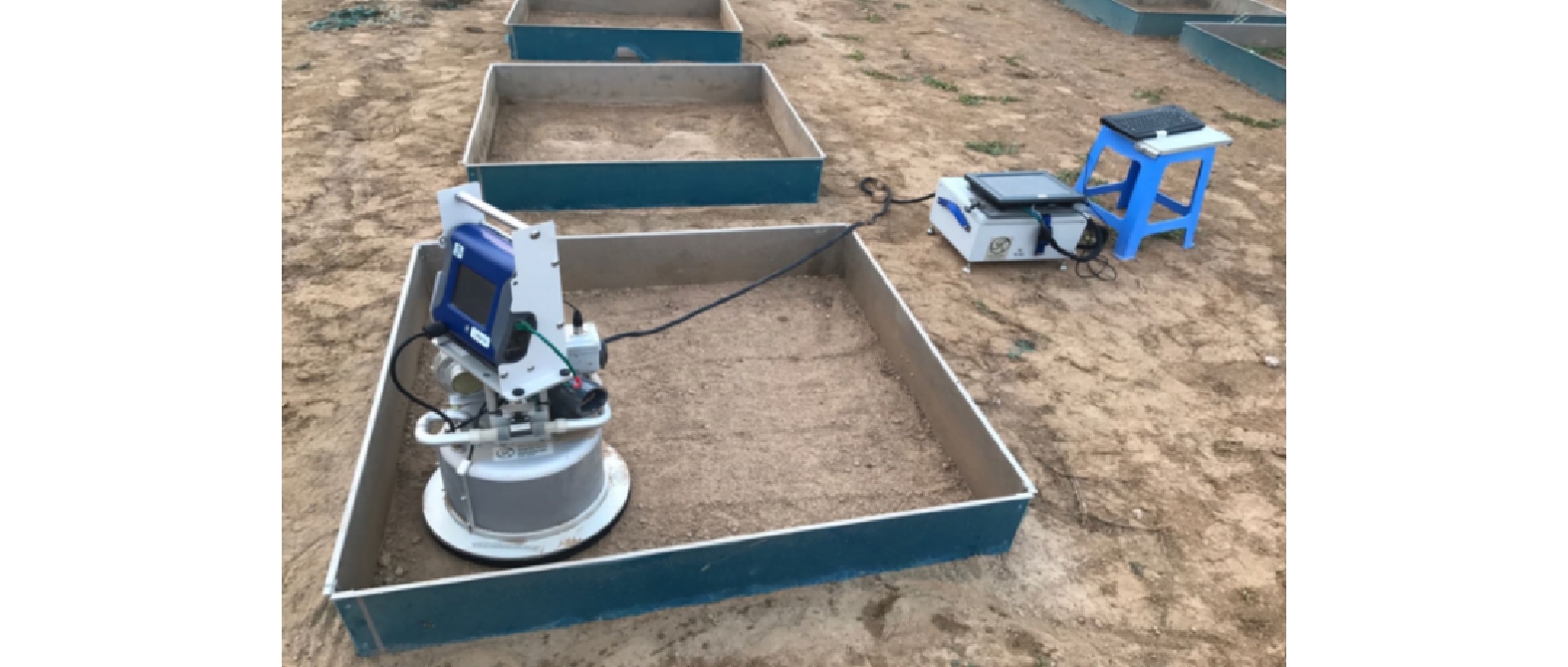

抑尘效率是评价风蚀扬尘抑尘剂的重要指标,国外使用便携式风洞(PI-SWERL)来测试抑尘剂的抑尘效率[23]。PI-SWERL可以模拟风在不同等级下的剪切力,最高可模拟到17.2 m·s−1(相当于8级风),它能对颗粒物浓度进行实时监测并测试出土壤表面的颗粒物累计排放潜势。秦建平等[18]利用PI-SWERL对比测试了国内外2种抑尘剂对风蚀扬尘PM2.5的抑制效率。对实验现场表层2.5 cm的土壤进行平整以备测试,采用梅花布点法在实验现场选取6个点位,使用PI-SWERL测试评估实验现场PM2.5排放潜势的均匀性。在实验现场的土壤表面放置实验框(长×宽×高为1.2 m×1.2 m×0.2 m),在实验框内随机选取3个位置进行测试,计算平均值。将测试出的抑尘剂风蚀扬尘PM2.5累计排放潜势与未喷洒的裸地进行对比,计算抑尘剂的抑尘效率(η),计算方法如式(1)所示。

式中:η为抑尘效率;E1为抑尘剂或水的PM2.5累计排放潜势,mg·m−2;E0为裸地的PM2.5累计排放潜势,mg·m−2。

抑尘有效期是指风蚀扬尘抑尘剂抑尘效率维持在一定数值的时间,这是一项影响抑尘剂使用成本的重要指标。已有研究[23]表明,风蚀扬尘抑尘剂在2~3个月之内可以保持显著抑尘效果,此后也还有一定抑尘效果。目前,国内这方面的研究较少。本研究按照抑尘效率测试中所述的方法,测试评估抑尘剂和水是否可以在2个月的抑尘有效期达到以上抑尘目标。对B抑尘剂和水所喷洒的裸地及空白裸地设置3组对比实验框,用以测试当天、1个月后、2个月后的抑尘效率,进而评价抑尘有效期。

1.1. 实验材料

1.2. 成膜剂的选择

1.3. 渗透剂的选择

1.4. 实验仪器及性能指标的选择

-

对A、B抑尘剂和水进行黏度、抗压强度、表面张力与渗透性测试,A抑尘剂按原液喷洒,B抑尘剂按说明书稀释25倍后喷洒,抑尘剂和水的喷洒量均为3.0 L·m−2,结果如表1所示。可以看出,A抑尘剂常温下黏度为47.6 mPa·s,B抑尘剂常温下黏度为7.0 mPa·s,2种抑尘剂的黏度都超过了水的黏度以及TB/T 3210.1-2009的要求(>5 mPa·s),且能保持良好的流动性,同时固结层的稳定性较好。土样在喷洒A、B抑尘剂后抗压强度分别达到1.40 MPa和1.33 MPa,远高于水的抗压强度(0.11 MPa)。2种抑尘剂形成的固结层结构稳定,且高于对固沙强度的要求(≥1.0 MPa)[24]。A、B抑尘剂表面张力分别为23.2 mN·m−1和46.0 mN·m−1,远小于水的表面张力(72.0 mN·m−1)。A、B抑尘剂的渗透性均高于水,说明其液体的流动性、润湿性较好,能形成厚度更大的稳定层,有利于提高抑尘效率。

-

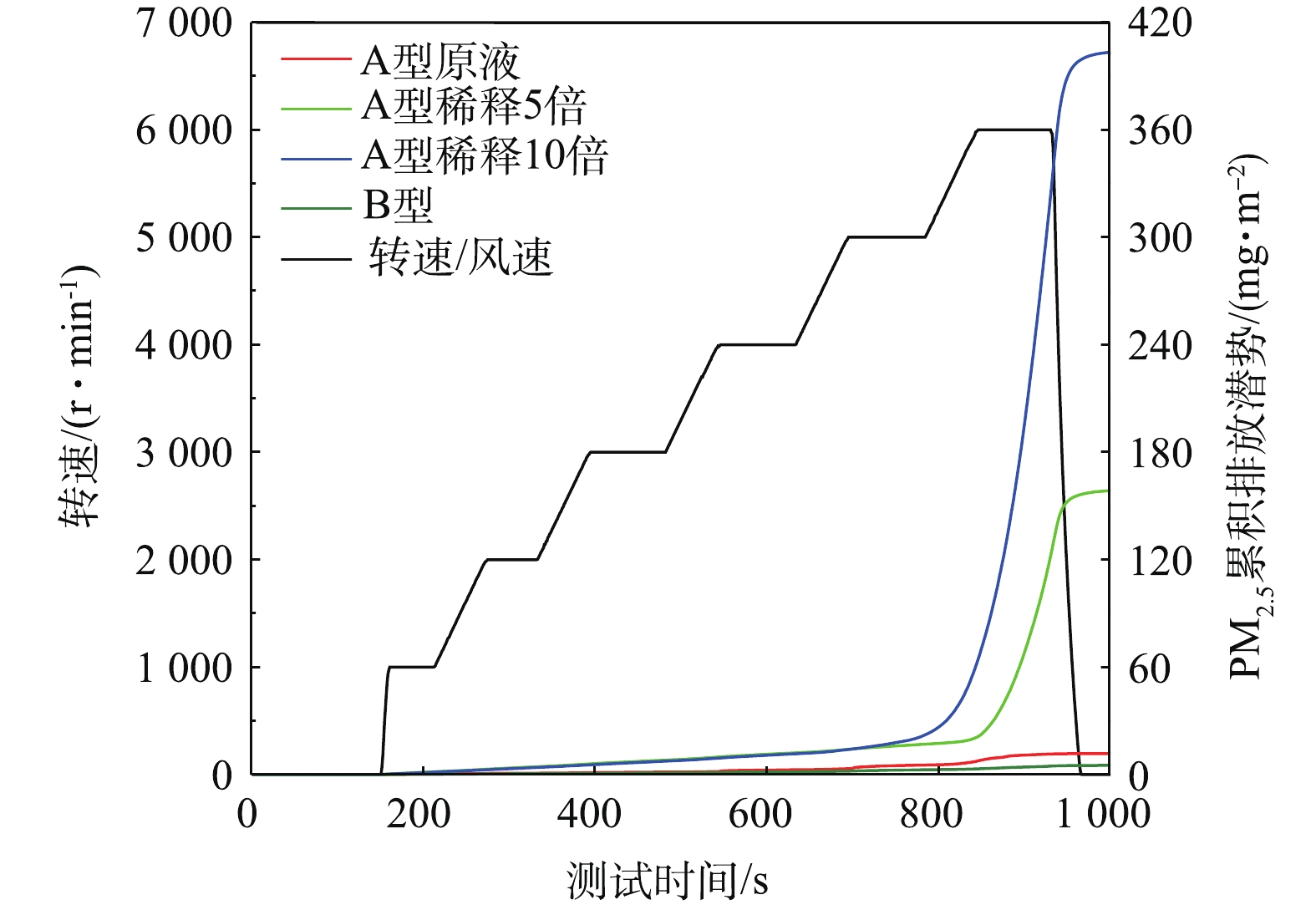

采用PI-SWERL对A、B抑尘剂和水进行抑尘效率测试,测试现场见图4。为评价A抑尘剂的使用成本,测试不同稀释倍数(原液、稀释5倍、稀释10倍)和3.0 L·m−2喷洒量时的抑尘效率。B抑尘剂按照说明书要求的稀释倍数(25倍)和喷洒量(3.0 L·m−2)进行喷洒之后,再喷洒3.0 L·m−2的水,最终相当于稀释了50倍,喷洒量为6.0 L·m−2。图5是裸地及喷洒水后的风蚀扬尘排放潜势,图6是喷洒A、B抑尘剂后的风蚀扬尘排放潜势。PI-SWERL不同转速与模拟风速对应关系如表2所示。

由图5、图6和式(1)可知,就整个风蚀过程而言,抑尘效率由高到低排序为B(99.8%)>A原液(99.6%)>A稀释5倍(95.1%)>A稀释10倍(87.6%)>水(84.1%)。A、B抑尘剂抑尘效率比较接近,A抑尘剂的抑尘效率随着稀释倍数的增加而降低,说明抑尘剂在稀释后润湿土壤、形成稳定层的能力降低。稀释5倍后A抑尘剂的抑尘效率(95%)仍高于水,但稀释10倍后A抑尘剂的抑尘效率与水近似。在考虑抑尘剂使用成本的情况下,A抑尘剂可以稀释5倍之后使用。

由表3可以看出,在转速由5 000 r·min−1增至6 000 r·min−1的过程中,A、B抑尘剂和水都保持较高的抑尘效率,但水和稀释后的A抑尘剂的抑尘效率略有下降,二者在土壤形成的结壳层未能经受住风洞转速为6 000 r·min−1的持续风蚀作用,排放了大量扬尘。

-

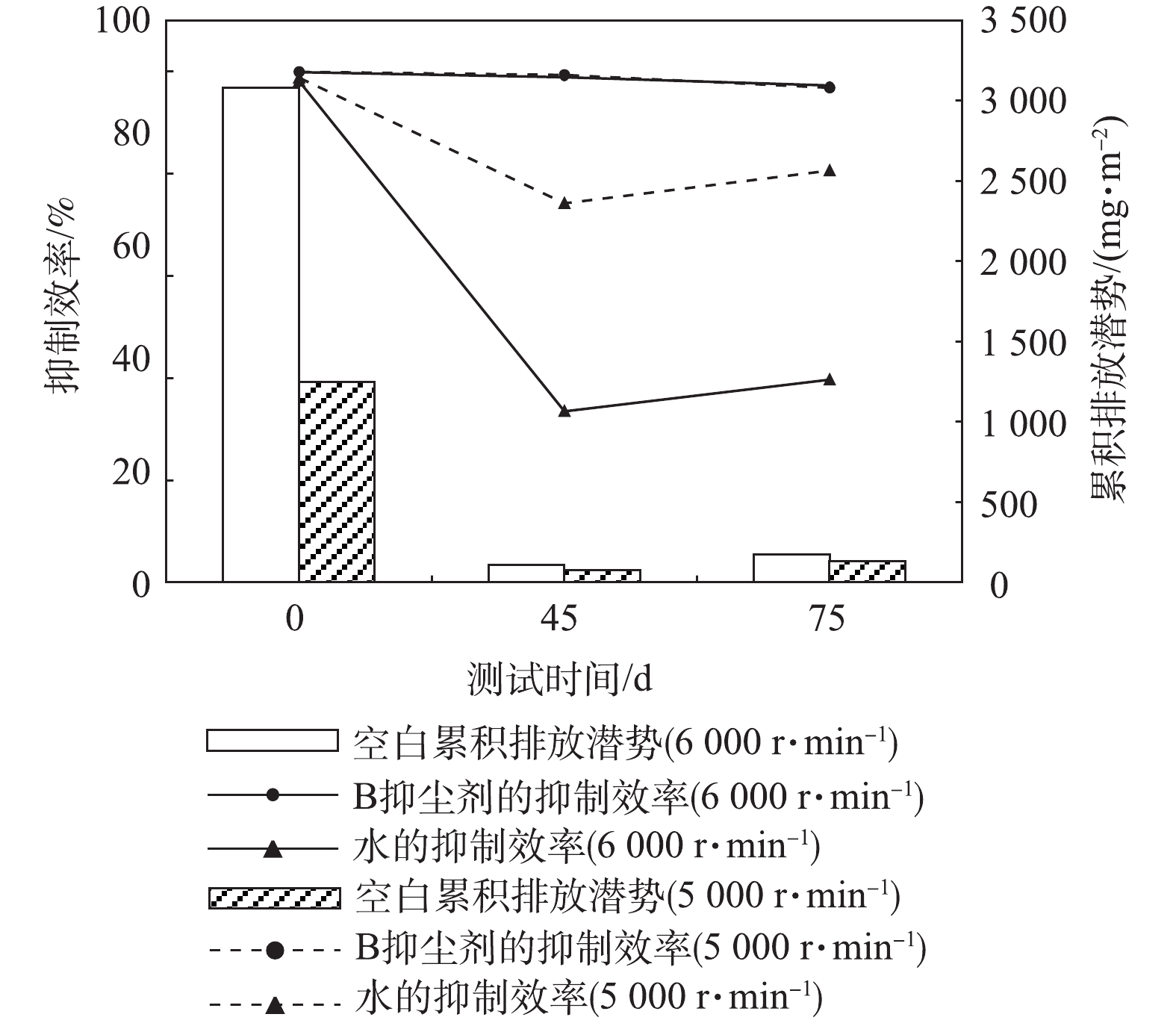

由于A抑尘剂需要使用原液才能达到B抑尘剂稀释50倍后的抑尘效率,并且A抑尘剂未商业化,因此,选择B抑尘剂进行为期2个月的有效期测试。有效期测试包括3个阶段:第1阶段(0 d)结束后,共有不连续的11 d有效降水;由于测试需要干燥地块,因此间隔45 d后进行第2阶段测试;第3阶段测试在与第1阶段间隔75 d后进行。

B抑尘剂和水的可持续PM2.5抑制效率如图7所示。可以看出,在6 000 r·min−1即模拟8级风的情况下,未做喷洒处理的空白场地排放潜势变化较大,0 d的累积排放潜势约为45 d和75 d的28.9倍和17.9倍。这表明开展抑尘有效期实验必须为每一阶段测试准备空白场地,因为空白场地会随时间和季节发生变化。45 d和75 d后,B抑尘剂的PM2.5抑制效率分别为98.9%和97.3%,抑尘有效期可达2个月,水的PM2.5抑制效率分别为33.5%和39.7%。水的效率不降反升的原因可能是各实验框之间略有差异。抑尘剂在喷洒75 d后,抑尘效率(97.3%)仍远高于水。在5 000 r·min−1即模拟7级风的情况下,45 d和75 d后,B抑尘剂的PM2.5抑制效率分别为99.4%和96.9%,水的PM2.5抑制效率分别为74.2%和80.6%,水的效率相比8级风时有明显上升。

2.1. 理化指标测试结果

2.2. 抑尘效率比较结果

2.3. 时间对抑尘效率的影响

-

1)风蚀扬尘抑尘剂的作用是稳定易扬尘物料表面粉尘,抑制风蚀扬尘排放。可以准确表征抑尘剂的性能指标主要包括黏度、抗压强度、表面张力、渗透性、抑尘效率和抑尘有效期等。

2)大部分抑尘剂的制备材料和制备工艺相对复杂,复配而成的A抑尘剂和聚合反应制备的B抑尘剂的黏度、抗压强度、表面张力、渗透性、抑尘效率等性能基本相当,且均明显优于水。由此可见,简单复配抑尘剂制备工艺与复杂聚合反应工艺相比具有一定优势。

3) A、B抑尘剂的初始抑尘效率分别为99.6%和99.8%,远高于水的初始抑尘效率(84.1%)。B抑尘剂喷洒75 d后,抑尘效率仍高达97.3%,抑尘有效期可达2个月,而水的抑尘效率下降至40%左右。

4)在实际应用中,除了应该关注风蚀扬尘抑尘剂的性能指标之外,建议后续开展其在不同环境要素中的友好性指标研究,如涉及土壤环境的蚯蚓急性毒性实验,涉及水环境的淡水鱼急性毒性实验和生物可降解性实验等。

下载:

下载: