-

城市河道是城市景观生态系统的重要组成部分,具有提供水源、运输、防洪排涝、调节气候、降低环境污染的作用,对城市的生态环境建设和优化有着重要的意义[1-3]。随着经济技术的发展,沿海发达城市已经基本解决了河道水的黑臭问题,水环境质量也获得了阶段性的提升,但是城市河道水的总体品质并不高,尤其体现在水体感官性方面。河水的色度和透明度是人们最能够直观感受到的水质指标,因此,本研究通过尝试降低水体较高的色度,同时提高水体透明度,从而提高水体感官品质。导致河道水体感官品质不高的原因比较复杂,且与环境因素、河水的理化性质等有密切联系。河水中对感官品质有直接影响的物质主要有浮游植物及其产生的叶绿素a、悬浮固体和溶解性有机碳[4-6]。水中的基质对光线进行吸收、散射以及阻碍,或者对某一特定波段有强烈吸收光谱,从而导致本身带有一定颜色,这会导致水体色度较高或者透明度较低,进而降低感官品质[7-8]。

目前,提升水体感官品质的措施包括有物理处理法、生化生态处理法和物化处理法。物理处理方法包括引水换水和底泥疏浚等,其缺点是工程量大且费用昂贵。生化生态处理法包括人工湿地和生物滤池等物化处理法,但是此法占地大且处理速度慢。物化处理法包括混凝沉淀和加药气浮法等,其优势比较明显,但是在药剂投加和工艺流程等方面需要优化[9]。

滤布滤池是一种表层过滤技术,过滤介质(即滤布,一般由高分子纤维堆积而成)的网孔直径约为10~20 μm,其具有较高的除污精度,加之高分子纤维材质对水中有机物及SS等具有更好的黏附性能,因而能够在极小的过滤深度(1~2 cm)条件下有效地去除污水中的颗粒污染物[10]。但在实际应用中,滤布滤池存在容易堵塞、过滤阻力大、需要频繁清洗等问题,而强化混凝技术与滤布滤池相结合可以有效改善以上这些不足。本研究以苏州市姑苏区河道水为研究对象,通过现场实验,考察强化混凝-滤布滤池系统对河水水质的净化效果,重点关注浮游植物、悬浮固体和溶解性有机碳这3类物质的变化情况,上述研究结果可为沿海发达城市解决河道水感官品质不高的问题提供借鉴和参考。

全文HTML

-

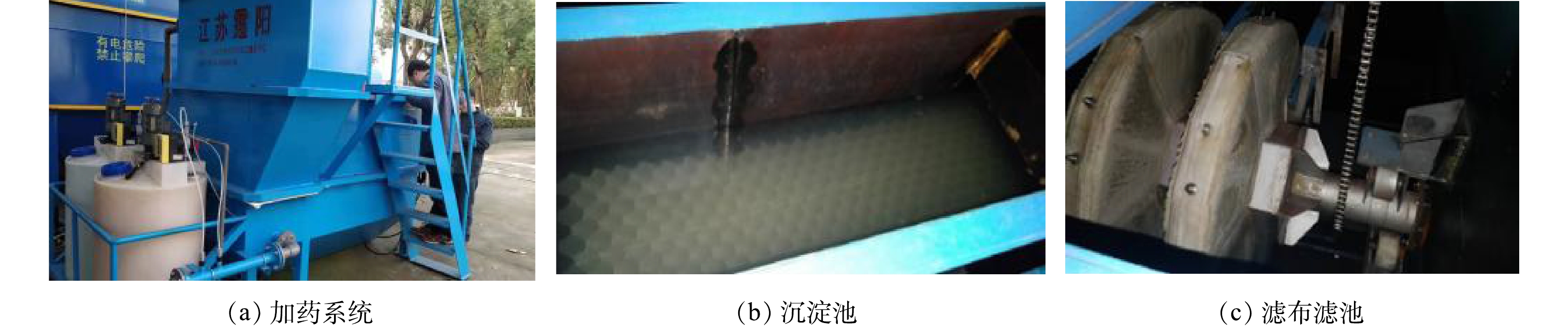

强化混凝-沉淀-滤布滤池一体化装置如图1所示,装置总体积为8 m3,主要包括加药系统、混凝沉淀系统以及滤布滤池系统。装置进水量可调节,最大进水量为2.5 t·h−1。加药系统为2个带搅拌装置的水箱,可以通过计量泵调节加药量。沉淀区设计停留时间为1 h,体积为2.5 m3,并加装斜板以改善沉淀效果。滤布滤池系统选择转盘过滤池,共有2个转盘,直径为1 m,转盘材质为不锈钢,滤布材料为PE和PA纤维,网孔直径为5 μm,绒毛长度为10~14 mm,滤布重量为700~850 g·m−2,过滤滤速为10~12 m3·(h·m2)−1,反抽吸强度不超过333 L·(m·s)−1。沉淀池部分设备规格为1.5 m×0.5 m×2.2 m,纤维转盘设备规格为1.5 m×1.5 m×2.5 m,装置整体尺寸为3 m×1.5 m×2.2 m,装机功率为3 kW。设备体积小,运行管理方便,均为自动化处理流程。

-

以苏州市姑苏区外城河为研究对象,选择平门附近的十字洋河汇入点安装现场实验装置,此处河水流量较大,对苏州外成河以及姑苏区各个水系均有较大影响。实验期间气温为25~35 ℃,水温为20~25 ℃。通过进水泵从河道抽水至强化混凝滤布滤池一体化装置,连续运行并监测分析进水、混凝沉淀以及过滤出水水质,以考察系统对河道水质的改善效果。现场检测的指标主要为温度、浊度和透明度等,其余指标则通过在进水处、沉淀池上清液和出水口取样,在4 ℃环境中密封保存,并尽快于上海交通大学实验室进行检测分析。采样频率为每周2次,中试期间共采样6次。分析指标主要包括有机碳、总氮、色度、三维荧光吸光度、浮游植物及其产生的叶绿素a、悬浮颗粒粒径分布等。其中三维荧光吸光度和有机碳、总氮在经过0.45 μm的玻璃纤维膜过滤后的水样中测定。

浊度采用HACH-2100Q哈希浊度仪现场测定;色度使用哈希DR6000分光光度计测定;透明度通过将水样注入圆筒柱,并对透明度盘进行目测得到;三维荧光图谱采用日立F-7000荧光仪进行扫描;TOC、DIC和TN使用德国耶拿分析仪器股份公司生产的multi3100型总有机碳/氮分析仪分析;TP采用高温消解-钼酸铵分光光度法进行测定;水样颗粒粒径分析使用美国BECKMAN COULTER生产的Delsa Nano C型粒度分析仪进行分析测定;藻细胞及叶绿素a采用流式细胞仪Beckman Cytoflex (Beckman Coutler)和浮游植物荧光仪进行分析测定。

基础数据采用Excel和Origin pro8进行分析;三维荧光数据预处理和分析工作采用Matlab 2018a完成,水质参数的相关性分析使用SPSS 24.0完成。

1.1. 现场实验装置的设计加工

1.2. 实验分析方法

-

在前期实验室混凝优化实验的基础上,现场实验以聚合氯化铝(PAC)为混凝剂,投加量为10 mg·L−1,纳米四氧化三铁为助凝剂,颗粒粒径为100 nm,投加量为2.5 mg·L−1。将进水量稳定在2 000 L·h−1,持续运行,观察装置的运行效果。

-

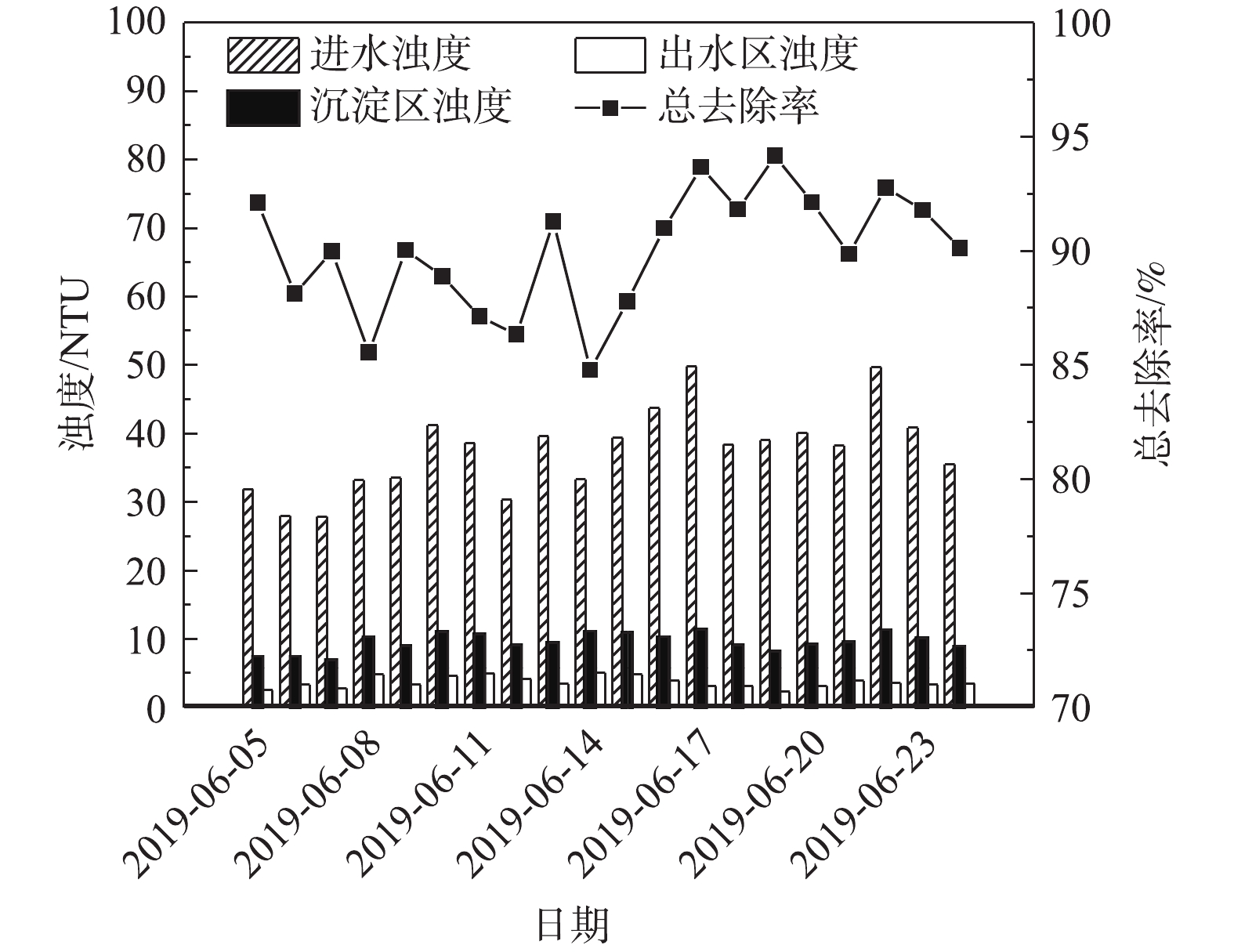

图2为2019年6月5—24日强化混凝滤布滤池一体化装置对河道水浊度的平均去除效果。6月份的河道水水质较差,浊度较高,这主要是由于气温逐渐升高,河水中的浮游植物生长繁殖旺盛,同时6月份进入梅雨季节,雨水以及风的搅动使得河水底部的沉沙悬浮颗粒物进入河水之中,导致河水感官品质下降。由图2可知,强化混凝滤布滤池一体化装置可以有效改善河道水浊度较高且波动大的问题,尽管6月份整体河水的浊度为27.9~49.8 NTU,但沉淀区出水以及过滤出水浊度较为稳定,分别为7.4~11.4 NTU和2.5~5.1 NTU,总去除率为84.8%~94.1%,因此,可有效改善河水品质。

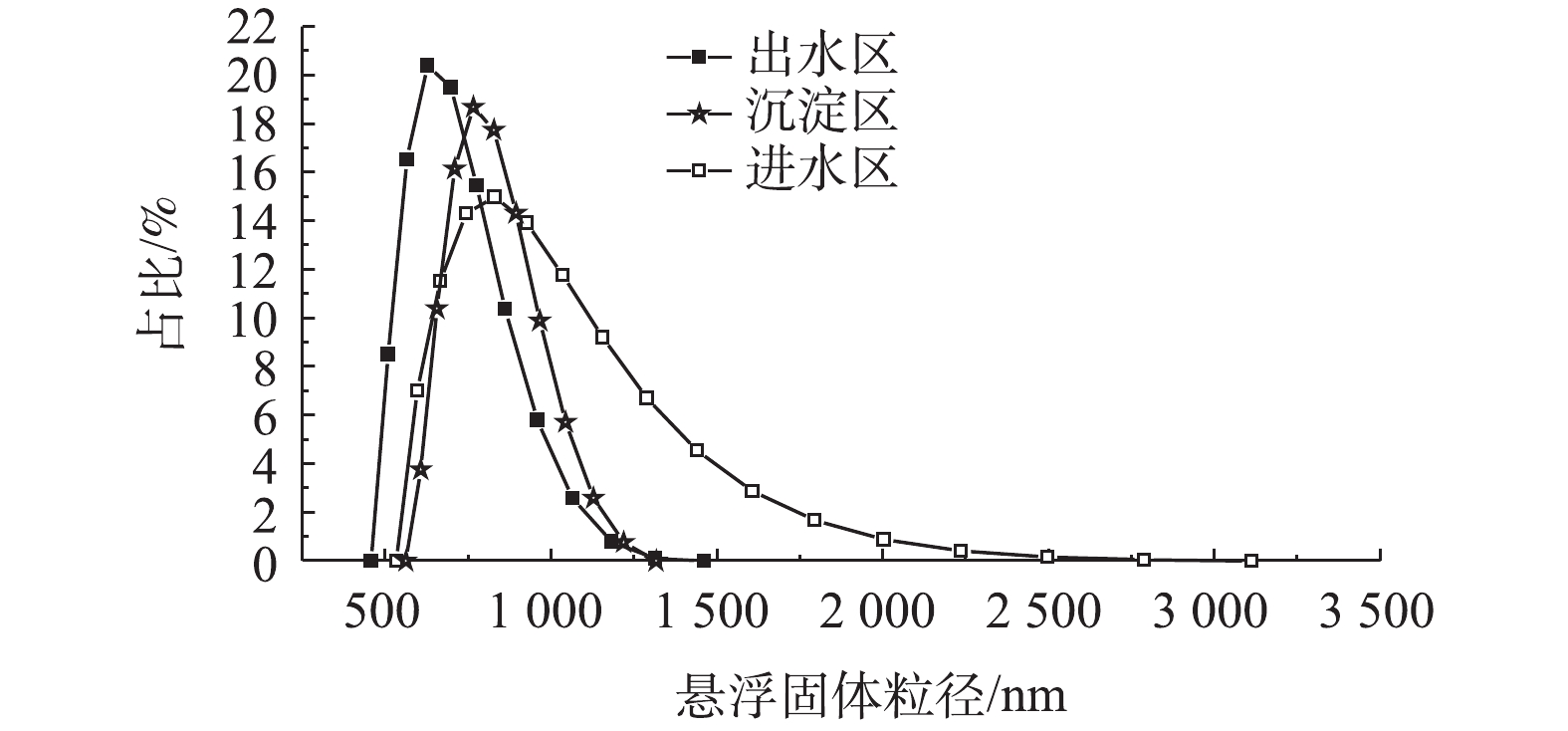

河道水中大量的悬浮固体对光线的阻碍是造成河水浊度较高的主要原因。使用粒度分析仪对进水、沉淀出水以及滤池出水进行颗粒粒径分布分析,结果如图3所示。可以看出,水中的颗粒粒径分布与正态分布相似,并且进水区、沉淀区、出水区粒径范围逐渐减小,平均粒径大小有所下降。对比沉淀区和出水区,可以看出,混凝沉淀环节能有效去除粒径范围大于1 200 nm的颗粒物,出水中颗粒物粒径基本分布在500~1 000 nm。聚合氯化铝溶解进入水中之后,能够通过压缩双电层、吸附电中和及吸附架桥等作用对胶体和大颗粒的悬浮物进行有效去除,而纳米铁的使用不仅减少了PAC的投加量,也加速了沉淀过程。对比出水区和沉淀区的颗粒粒径可以看到,滤布滤池可进一步降低颗粒物的平均粒径,转盘上的浓密纤维绒毛去除了混凝沉淀过程中没有得到有效去除的粒径范围为800~1 000 nm的悬浮物。

-

有机碳可对河道水中的水生生态系统以及微生物的生存和生长起到重要的作用,是影响水质的重要指标;氮磷含量可以直接影响水体富营养化程度和河水中浮游植物的生长情况。一体化装置对有机碳、总氮、总磷的去除效果如表1所示。

由表1可知,滤布滤池系统对TOC、TP、TN均有不同程度的去除效果,其去除率分别为47.1%、72.0%、55.2%。在混凝-沉淀阶段,主要去除大部分的胶体和絮凝物,在这个过程中,也去除了吸附在胶体或者悬浮颗粒物上的有机物和氮磷;在滤布滤池处理阶段,河水中的有机碳和氮磷能够被滤布上的纤维绒毛截留。因此,混凝沉淀与滤布滤池的结合能够对水中的溶解性物质有一定的去除效果。装置对有机碳和总氮的去除效果接近,而对总磷的去除效果最好,这是因为河水中的

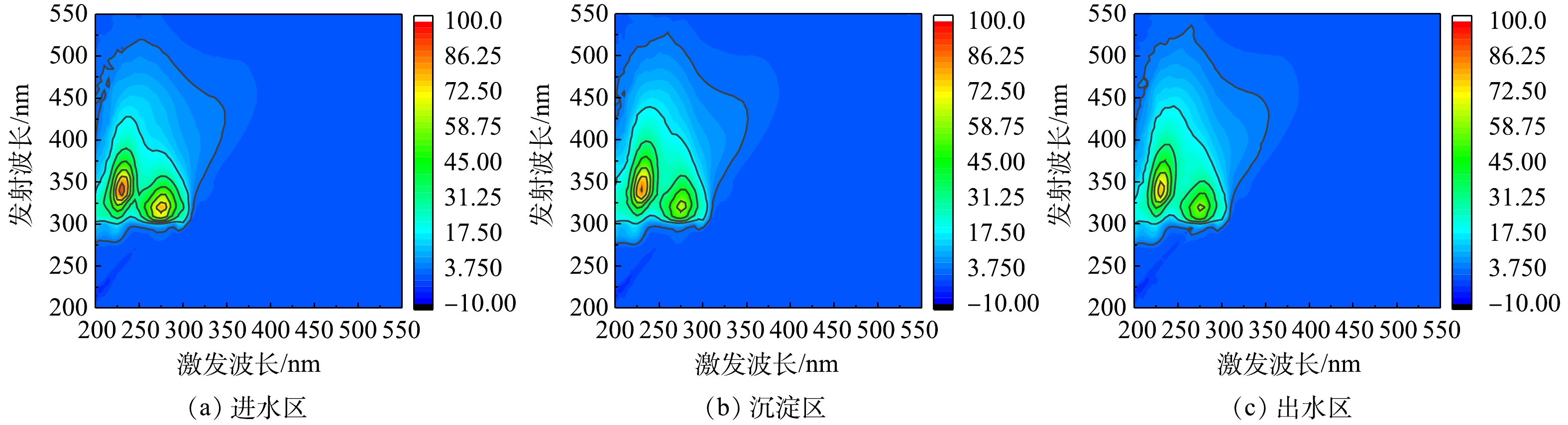

PO3−4 可与Al3+、Fe3+等金属离子形成沉淀物。除此之外,磷元素有一部分是以颗粒态的形式存在于河水中的,而滤布滤池系统能够有效去除颗粒态的物质。氮磷元素的去除降低了富营养化的可能性,也能够抑制出水的藻类生殖繁衍潜力。河道水中有机物对水质有一定影响,其中有色溶解性污染物(CDOM)主要由腐烂物质释放的单宁酸引起,这不仅对水环境中的生物活动有重要影响,而且在短波段有强烈的吸收光谱,使得含有CDOM的水体带有颜色,与河水色度有较高相关性[11]。为进一步考察装置对有机物的去除效果,使用三维荧光分光光度计对处理后的水样进行扫描,三维荧光图谱如图4所示。

由图4可以看出,3个水样的荧光图并没有发生本质上的变化,但从进水到出水,荧光强度均有一定程度的减弱。图4中总共有2个峰值,分别在Ex/Em=225 nm/340 nm和Ex/Em=275 nm/325 nm。有研究[12-13]表明,这2种有机物分别为外来有机物和类色氨酸基团。类色氨酸基团源于生物降解类蛋白质,外来有机物可能来自河道中排放的有害有机物,如PAH、杀虫剂、表面活性剂等。将三维荧光图谱重点指标进行汇总,结果如表2所示。

荧光指数(FI)反映了芳香与非芳香氨基酸对CDOM荧光强度的相对贡献率,是衡量CDOM的来源及降解程度的指标。FI<1.4,说明河水中的溶解性腐殖质是来自陆生植物和土壤有机质等外源输入。自生源指标(BIX)反映了新产生的CDOM在整体CDOM中占的比例。自生源指数越高,表明CDOM的降解程度越高,内源碳产物越容易生成。BIX在0.2左右,说明河水中的CDOM较为稳定。因此,河道水中对色度有影响的CDOM难以通过河水的降解自动消除。腐殖化指数(HIX)反映了CDOM的输入源特征。HIX指数较小,证明CDOM主要来源于生物活动,而且其腐殖化程度较小[14]。这一结果也表明,经过滤布滤池处理之后再回水至河道,也不会对河道水的有机组成产生明显影响。虽然装置对CDOM有一定去除效果,但由于CDOM是一种小分子难降解有机物,因此,其去除率仅为30.2%,相对于有机碳和氮磷较低。

-

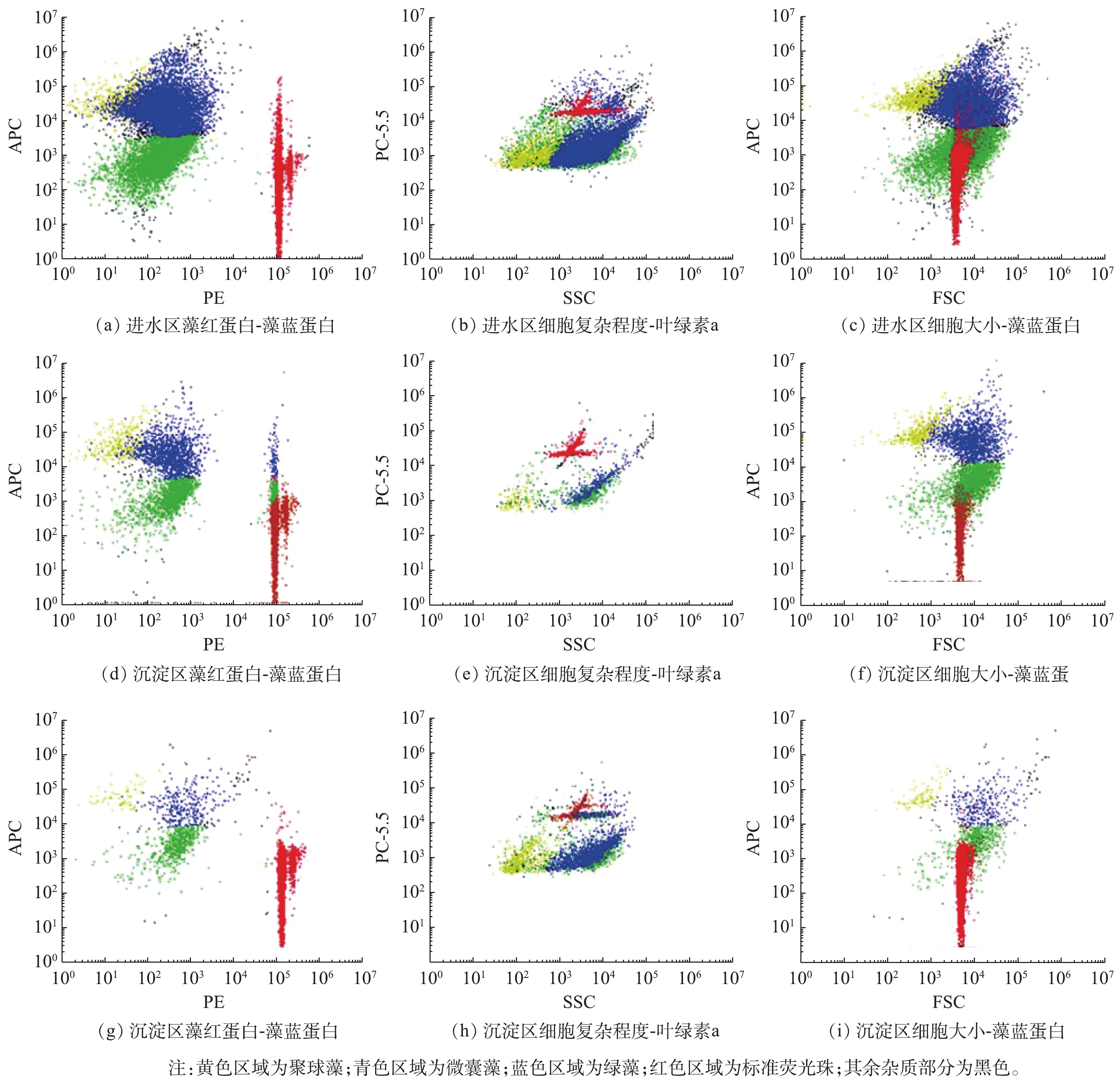

浮游植物及其产生的叶绿素a是影响河水品质的重要因素[15]。因此,提升河道水的综合品质需要对浮游植物及叶绿素a进行有效去除。用流式细胞仪对进水、沉淀出水以及滤池出水中的藻细胞进行分析,结果如图5所示。流式细胞仪分析的主要指标有FSC(表征细胞的大小)、SSC(细胞复杂程度)、PE(藻红蛋白含量)、PC-5.5(叶绿素a含量)、APC(藻蓝蛋白)[16-17]。将水样各个指标之间进行作图可以得到二维分布图,最终可将水样中的藻细胞分成3类,分别用黄、青、蓝3种颜色进行区分。

在图5中,红色区域为荧光珠,稀释后的浓度为9.2×104个·mL−1,占比为92.2%,可作为藻细胞的参照。由图5可以看出:第1组黄色区域FSC,SSC最低,PE较少,而APC较高,经过初步判断这组藻细胞是小型的聚球藻;第2组青色区域FSC、SSC、PE、PC-5.5均高于第1组,藻蓝蛋白与第1组类似,经过初步判断这部分主要为微囊藻,聚球藻和微囊藻为蓝藻;第3组蓝色区域FSC、SSC、PE、PC-5.5与第2组类似,藻蓝蛋白APC低于第1组和第2组,经过初步判断这部分主要为绿藻。

由此可见,6月份苏州河道水优势藻种主要是微囊藻和绿藻,小型聚球藻的含量较低,细胞最小。绿藻的PC-5.5(叶绿素a)指标较高,因此,相对其他2种藻类,绿藻会产生更多的叶绿素a。从进出水的藻细胞组成来看,进水区、沉淀区和出水区并没有发生变化,各组藻细胞形成的相对位置没有发生变化,而藻细胞呈现的密集度明显下降。

对这3种组分以及叶绿素a的含量分别进行浓度统计,结果如图6所示。叶绿素a和藻类均在混凝沉淀阶段得到有效去除,并在滤布滤池阶段进一步降低。叶绿素a、微囊藻、绿藻、聚球藻的去除率分别为53.4%、95.0%、99.7%、99.8%。藻细胞的去除率接近浊度的去除率,这是因为藻细胞体积较大,均在1 000 nm以上,可在强化混凝滤布滤池一体机中得到有效去除。如图5所示,FSC(细胞形体大小)指标微囊藻低于其他几种藻,因此,去除率相对较小。相较于藻细胞,叶绿素a在混凝沉淀阶段的去除效果明显较弱。这说明,在混凝沉淀阶段的搅拌过程和混凝沉淀过程中,叶绿素a有一部分残留在河水之中,而没有随藻细胞的沉降而去除。

-

装置进水区、沉淀区和出水区水样平均色度和透明度结果如表3所示。对比出水和进水可以看到,强化混凝-滤布滤池一体化装置可以有效提升感官品质,并且出水色度能够降低到10度左右,平均去除率为67.7%,透明度能够提高到3 m,相对于进水,平均提高10倍。为了进一步分析色度和透明度的影响因素,对中试期间6次采集水样感官品质重点指标进行相关性分析,结果如表4所示。

由表4可以看出,与色度呈显著相关的指标有总磷、浊度、叶绿素a、绿藻和CDOM。水体色度主要可分为表色度和真色度,其中,表色度主要是由河水中悬浮固体导致的,因此,河水的色度与浊度有较高相关性;而真色度则主要是由浮游植物产生的叶绿素a以及河水中的CDOM等物质导致的。装置对叶绿素a和CDOM的去除效果相对于悬浮固体较差,去除率在60%以下,因此,强化混凝-滤布滤池一体化装置对色度的去除率(67.7%)低于浊度的去除率(84.8%~94.1%)。在3种藻细胞之中,绿藻与色度呈显著相关,主要原因是绿藻的叶绿素含量相对其他2种藻更高,因此,相对于其他藻类,其对水体的色度有较大的影响。氮磷元素过剩是水体营养化的必要条件,但是并不会直接导致水质色度变化。在表4中,TP与色度、透明度以及浊度具有显著相关性,这是因为磷元素中的一部分是以颗粒态的形式存在于河水中的,与悬浮固体具有一定的共性,因此,随着悬浮固体的减少,色度、透明度和浊度出现了类似的下降趋势,所以具有显著相关性。

和透明度呈显著相关的指标有总磷、浊度和3种藻细胞,其中浊度和透明度呈极显著相关。经过装置处理后的出水透明度得到了较大程度地提高,这是因为透明度主要取决于水体对光线的阻碍程度,故其与浊度的去除效果高度相关,而河水的浊度由25~50 NTU在装置进行一定处理后下降至2.5~5.1 NTU,因此,河水透明度也同样得到大幅度提高。同时藻细胞平均粒径较大,并且在温度较高的夏季繁衍较为旺盛,数量逐渐呈增长趋势,因此对河水透明度也会造成影响。在透明度和色度都得到有效改善的情况下,河水的感官品质得到了显著提高。

2.1. 河道水浊度和颗粒物的去除分析

2.2. 对有机碳、氮磷及溶解性物质的去除效果

2.3. 基于流式细胞仪对藻细胞的去除分析

2.4. 河道水色度和透明度改善效果分析

-

1)滤布滤池一体机能连续稳定运行,并有效降低河水中的悬浮颗粒物的含量,对体积较大的颗粒(粒径为1 000 nm以上的颗粒)有较好的去除效果,出水的颗粒粒径为480~1 200 nm,可有效降低浊度,出水浊度为2.5~5.1 NTU,去除率为84.8%~94.1%。

2)装置对溶解碳、总氮和总磷也有一定去除效果。对溶解性有机碳的平均去除率为47.1%,对总氮的去除率为41.1%,对总磷的去除率为72%,对有CDOM的去除率为30.2%。出水中的有机物以及氮磷元素含量降低,可以减少藻细胞增殖潜力,CDOM的去除能降低河道水色度。

3)装置出水藻细胞的含量明显减少,装置对叶绿素a的去除率为53.4%,对聚球藻、微囊藻和绿藻的去除率分别为95.0%、99.7%、99.8%,并且不改变出水中浮游植物的组成和相对数量。

4)河道水色度的主要影响因素有浊度、叶绿素a和CDOM的含量,透明度与浊度以及浮游植物有较高相关度。装置对这些物质均有一定的去除效果,这是能够改善水质提升感官品质的主要原因。此外,装置还有体积小、处理能力大、能耗低、操作容易等优点,且装置可移动,机动性较好,可随时应用于提升河道水品质的应急处理的过程中。

下载:

下载: