-

城市污水处理厂进水碳源不足是一个普遍存在的问题,导致后续脱氮效率较低。目前,解决该问题的主要方法之一是外加部分碳源,如甲醇和乙酸钠等。添加的部分碳源还有毒性,而且药剂成本较高。如何以较低的成本提高脱氮效率是低碳氮比污水生物脱氮亟待解决的问题,因此,寻找合适的外加碳源成为目前关注的热点[1]。水解酸化是把污泥中的大分子有机物分解成小分子有机物,得到挥发性脂肪酸(VFAs)的过程。而VFAs中的乙酸和丙酸是增强生物脱氮的有利碳源,其反硝化速率比甲醇和乙醇更高[2]。

超磁分离水体净化工艺是近年来发展起来的一种物化水处理技术。磁分离技术借助外加磁场强化固液分离效率,较生物吸附技术处理效率高,较膜分离技术能耗低,能弥补现有碳源浓缩技术各自的劣势,满足节能降耗需求[3-5]。其能快速有效地去除生活污水中的大部分有机物,COD分离去除率约为75%,SCOD的分离去除率超过60%,TP去除率接近90%[6]。本研究所采用的超磁分离设备的进水为生化处理前的污水,所以超磁分离污泥类似于初沉污泥。而初沉污泥中含有大量的有机物,是很好的发酵底物[7]。目前,国内外有许多关于初沉污泥[7]、剩余污泥[8]以及两者混合污泥[9]的水解产酸的研究报道。但是对于超磁分离污泥与剩余污泥协同水解酸化的相关研究,还很少见。现有研究[10]发现,在不调控pH,温度为30 ℃的反应条件下,既可以为生化系统提供更多的SCOD,又可以避免系统过高的N、P负荷。

本研究在维持温度30 ℃,不调控pH条件下,选取了2种超磁分离后污泥(R1、R2)、剩余污泥(W1、W2),设置R1、W1为一组,设置R2、W2为另一组,进行了超磁分离污泥、混合污泥以及剩余污泥3种不同类型污泥水解酸化的对比研究,其中混合污泥为超磁分离污泥以及剩余污泥按不同比例混合后的污泥(5组)。探究了污泥性质的差异对水解酸化及酸化产物组分的影响,为污水厂通过污泥产酸发酵获得碳源进行污泥种类的选择提供参考。

-

R1、W1分别为污水处理厂停产前超磁分离污泥以及含水率为80%的脱水污泥;R2、W2分别为污水处理厂停产后超磁分离污泥以及某强化生物除磷(EBPR)中试工艺的二沉池中的剩余污泥。其中R1所用污水取自东坝污水处理厂细格栅之后,R2所用污水取自污水处理厂进水井(粗格栅之前)。实验前,将W1用蒸馏水稀释,将W2在4 ℃下浓缩24 h,然后排出上清液。以期达到与超磁分离污泥相似的挥发性固体(VSS)。实验前,取1 d内不同时段的污泥,混合后接种。4种污泥特征(至少经过3次重复测定取平均值)结果见表1。R1、W1、R2和W2的初始pH为7.55、7.68、6.85和6.91,含水率为0.984 7、0.982 2、0.968 3和0.977 2。投加比例见表2,1~7号投加的比例以剩余污泥的体积和VSS计,其中1号为超磁分离污泥,7号为剩余污泥,2~6号为投加了不同比例的剩余污泥。

-

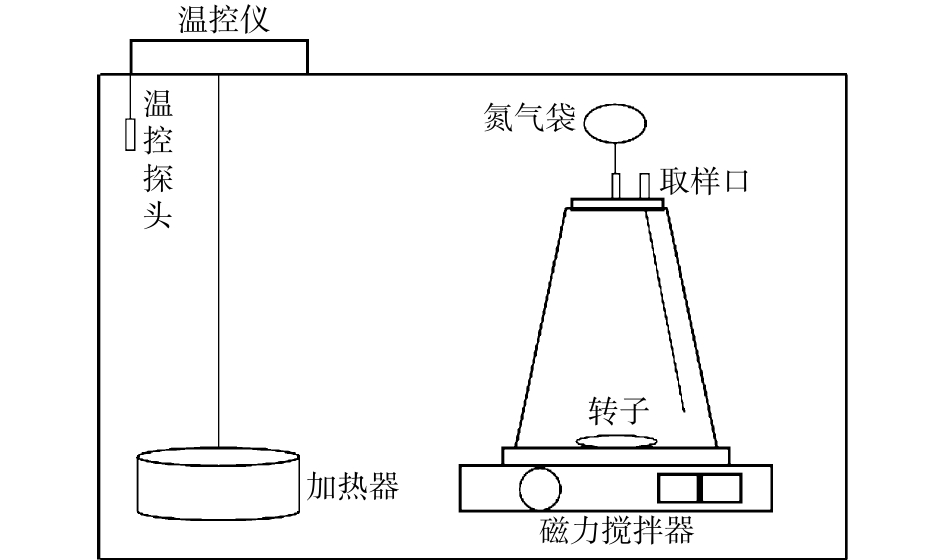

超磁分离污泥水解酸化的批次实验在恒温培养箱中进行,实验装置如图1所示,采用7个2 L的反应器,接种污泥体积为1.8 L。实验开始前,曝氮气3 min,以驱除反应器中的氧气,然后使用橡胶塞密封,橡胶塞上开2个孔,分别是氮气袋,以及取样口,反应器采用磁力搅拌器搅拌。

-

本研究在首创东坝污水处理厂现场进行,每天早晚各取反应器的出水进行相关指标的测定。由于水解消化后污泥脱水性能变差,因此,各指标测定前须对样品进行预处理。预处理主要包括离心及过滤2个过程。离心采用100 mL的离心管,设置转速为5 000 r·min−1,离心45 min。然后将上清液用0.45 μm的微孔滤膜过滤,去除上清液中小颗粒物质,避免阻塞测定仪器并确保测量精度。

常规分析参考文献中的方法[11],其中TCOD、SCOD采用重铬酸钾法,TN采用过硫酸钾氧化紫外分光光度法,TP采用过硫酸钾氧化钼酸铵分光光度法,SOP采用钼酸铵分光光度法,

NH+4 -N采用纳氏试剂光度法,VSS和SS采用重量法。pH采用HACH HQ40d测定仪测定。VFAs采用瑞士万通883型离子色谱仪测定。 -

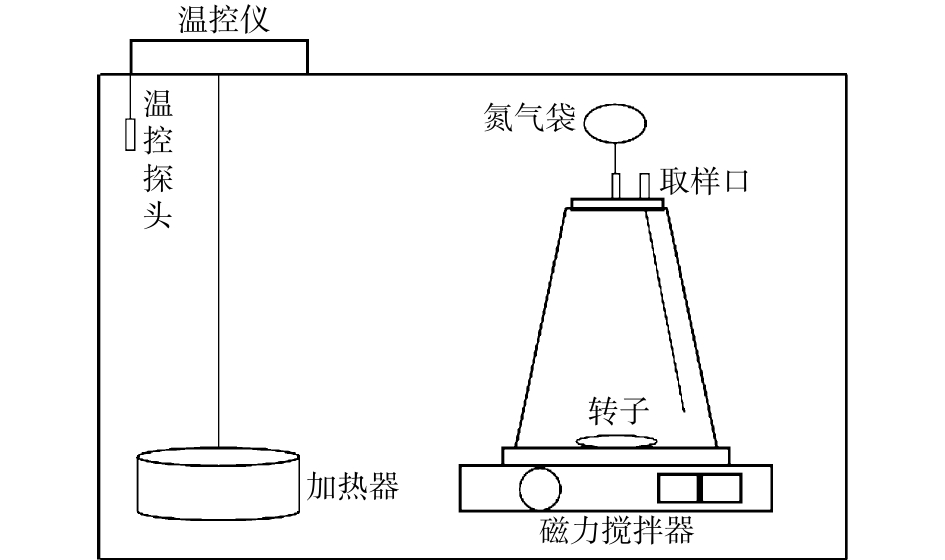

污泥水解情况可以使用SCOD[9]来表示。2种剩余污泥在不同接种比例下对超磁分离污泥水解酸化的影响如图2所示。由图2(a)和图2(b)可见,2种超磁分离污泥(R1、R2)自然水解产生的SCOD均在第4天达到峰值,分别为1 118.68 mg·L−1和2 063.50 mg·L−1;虽然两者水解得到的SCOD不同,但是从图2(c)可以看出,其SCOD/VSS的变化规律是一致的,最高值均出现在第4天,为110 mg·g−1。说明2种超磁分离后的污泥水解产酸的效果基本是一致的。

剩余污泥(W1、W2)自然水解产生的SCOD均在第7天达到峰值,分别为1 599.88 mg·L−1和4 954.80 mg·L−1。由图2(a)可以看出,2号和3号的SCOD最大值均出现在第4天,分别为1 196.80 mg·L−1和1 248.40 mg·L−1;4号的SCOD最大值出现在第5天,为1 262.57 mg·L−1;5号、6号和7号的SCOD最大值均出现在第7天,分别为1 443.68、1 493.96和1 599.88 mg·L−1。随着剩余污泥比例的增加,不仅可以增加SCOD的析出量,还可以延长其达到最大值的时间;与R1、W1水解不同的是,由图2(b)可以看出,2~7号的SCOD最大值均在第7天,并且其随着接种比例的增加而增大,分别为2 435.30、2 622.70、2 668.80、3 151.00、3 423.20和4 954.80 mg·L−1。这与苏高强等[12]的研究结果相似。

W1、W2产SCOD出现如此大的差异,推测其原因是:一方面,W1为脱完水后的污泥,其中聚丙烯酰胺(PAM)的存在增加了分子间的团聚性,进而减少了发酵微生物与消化基质的接触[13],从而减少了SCOD的产量;另一方面,W2为某稳定运行的EBPR系统,污泥中微生物的含量较W1多,水解酸化菌通过对污泥中微生物细胞壁破坏从而促使细胞内容物释放[14]。

-

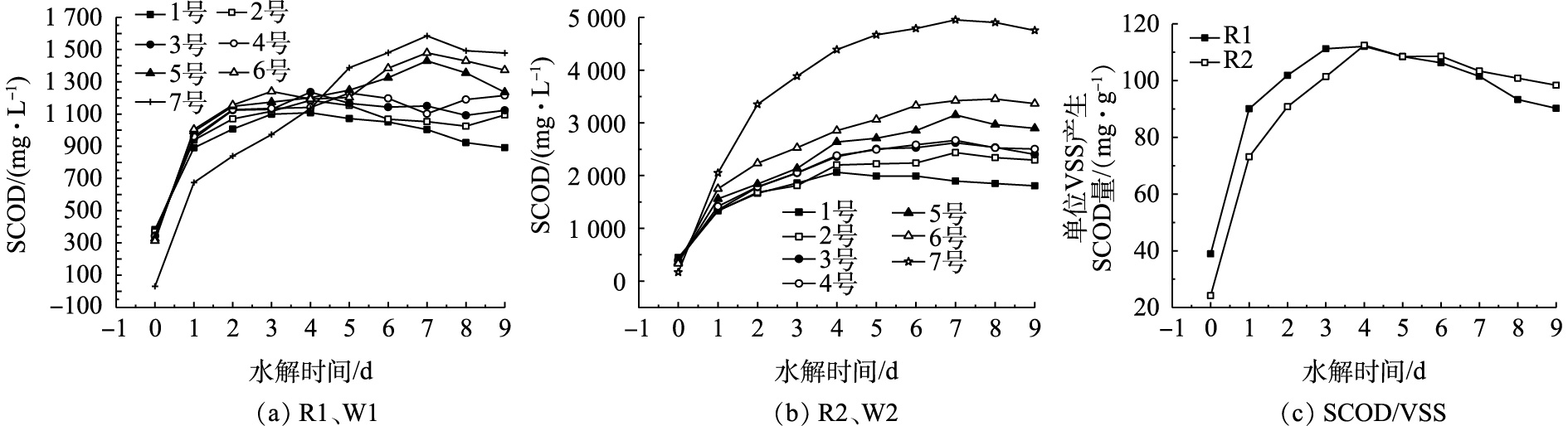

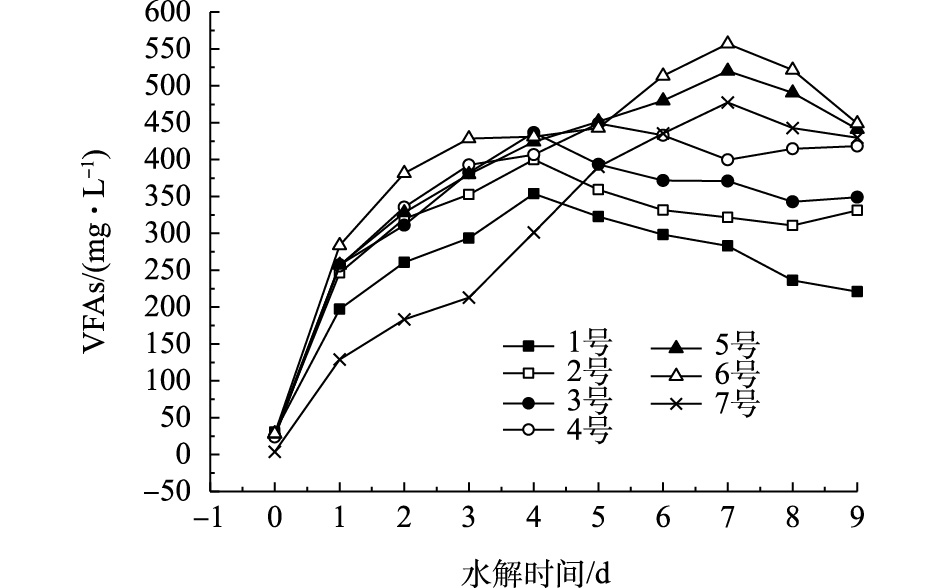

水解酸化过程中产生的VFAs主要是由发酵产酸菌对可溶性有机物的吸收转化。实验发现,3种污泥产生的酸主要是乙酸、丙酸、正丁酸、异丁酸和正戊酸,将其乘以相应的系数换算成COD后相加,其和为挥发性有机酸量[8]。实验选取R1、W1进行分析,污泥水解过程中VFAs的生成情况如图3所示。由图3可以看出,VFAs的变化规律与SCOD是一致的,均呈先增大后减少的趋势。1号(超磁分离污泥)自然水解VFAs的峰值出现在第4天,峰值为353.54 mg·L−1,与SCOD的变化趋势相同的是,混合污泥2~6号分别在第4、4、5、7和7天,水解液中产生的VFAs达到最大值,分别为399.98、436.52、449.03、520.05和556.97 mg·L−1,7号(剩余污泥)自然水解产生的VFAs的峰值出现在第7天,为477.52 mg·L−1。从图3中还来可以看出,接种剩余污泥能提高VFAs的产生量,并且随着接种剩余污泥的增加,也能延长其VFAs达到峰值的时间。

在初始阶段,污泥中易降解颗粒物质首先被水解酸化菌转化为VFAs,随着反应的进行,易降解物质被消耗完全,水解酸化菌开始利用较难降解的颗粒及大分子物质,这样导致VFAs的产速变慢[15]。由图3可以看出:混合污泥与超磁分离、剩余污泥比较,更易酸化产VFAs。这是因为一方面混合污泥吸附大量胶体和易降解有机物,水解酸化菌能被有效利用;另一方面,超磁分离污泥中虽然有机物含量很高,但多数属于慢速降解碳源;剩余污泥中的有机物主要存在其细胞内和胞外聚合物中,不经过有效预处理水解酸化菌难以利用。

-

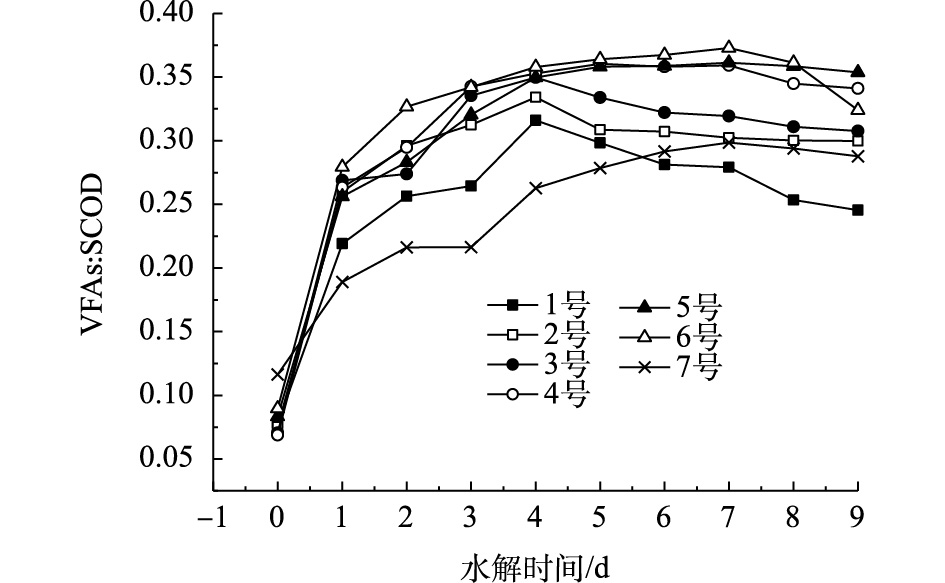

SCOD向VFAs的转化率能直接用来反映污泥的产酸效果[16]。实验选取R1、W1进行分析,由图4可以看出,在前4 d,VFAs∶SCOD均逐渐变大,混合污泥VFAs∶SCOD比值一直领先超磁分离、剩余污泥。1~7号的VFAs∶SCOD分别在第4、4、4、5、7、7和7天达到最大值分别为0.316、0.334、0.350、0.360、0.361、0.373和0.299。因此,仅从VFAs∶SCOD来看:混合污泥较之于超磁分离具有较高的产酸优势;且剩余污泥接种量的增加也加快了水解酸化的速率,从而加深了酸化的程度。

ELEFSINIOTIS等[17]指出,反硝化优先利用乙酸,其次为丁酸(包括异丁酸和正丁酸)和丙酸,最后是戊酸(包括异戊酸和正戊酸)。CHEN等[18]发现,适宜作为除磷碳源的2种有机酸为乙酸和丙酸,从短期看,乙酸作为碳源除磷效果较好,而从长期看,丙酸作为碳源要比乙酸作为碳源的除磷效果好。可见SCFAs的组成情况对其作为碳源被利用具有重要的影响。

由于超磁分离污泥SCOD在第4天即达到最大值,此时选取R1、W1进行分析,结果如图5所示。实验中污泥水解酸化主要生成5种挥发性脂肪酸,分别为乙酸、丙酸、正丁酸、异丁酸和正戊酸。超磁分离污泥中5种酸的含量大小为乙酸>正戊酸>正丁酸>异丁酸>丙酸,而剩余污泥中5种酸的含量大小为乙酸>丙酸>正戊酸>正丁酸>异丁酸。混合污泥中随着剩余污泥占比的增加,丙酸和异丁酸的含量也有不同程度的增加,正丁酸出现了下降的趋势,而正戊酸的变化不大。从图5中易看出,各种污泥产VFAs中,乙酸均具有明显优势。这与苏高强等[9]、刘绍根等[1]、吴昌生等[19]的研究结果是一致的。之所以乙酸占比最高,其主要原因为:一方面,水解产物被产酸菌降解为乙酸,且乙酸可以直接从碳水化合物和蛋白质的水解酸化得到;另一方面,其他的有机酸(丙酸、丁酸或戊酸等)在某些胞内酶的作用下也可进一步生成乙酸[20]。

-

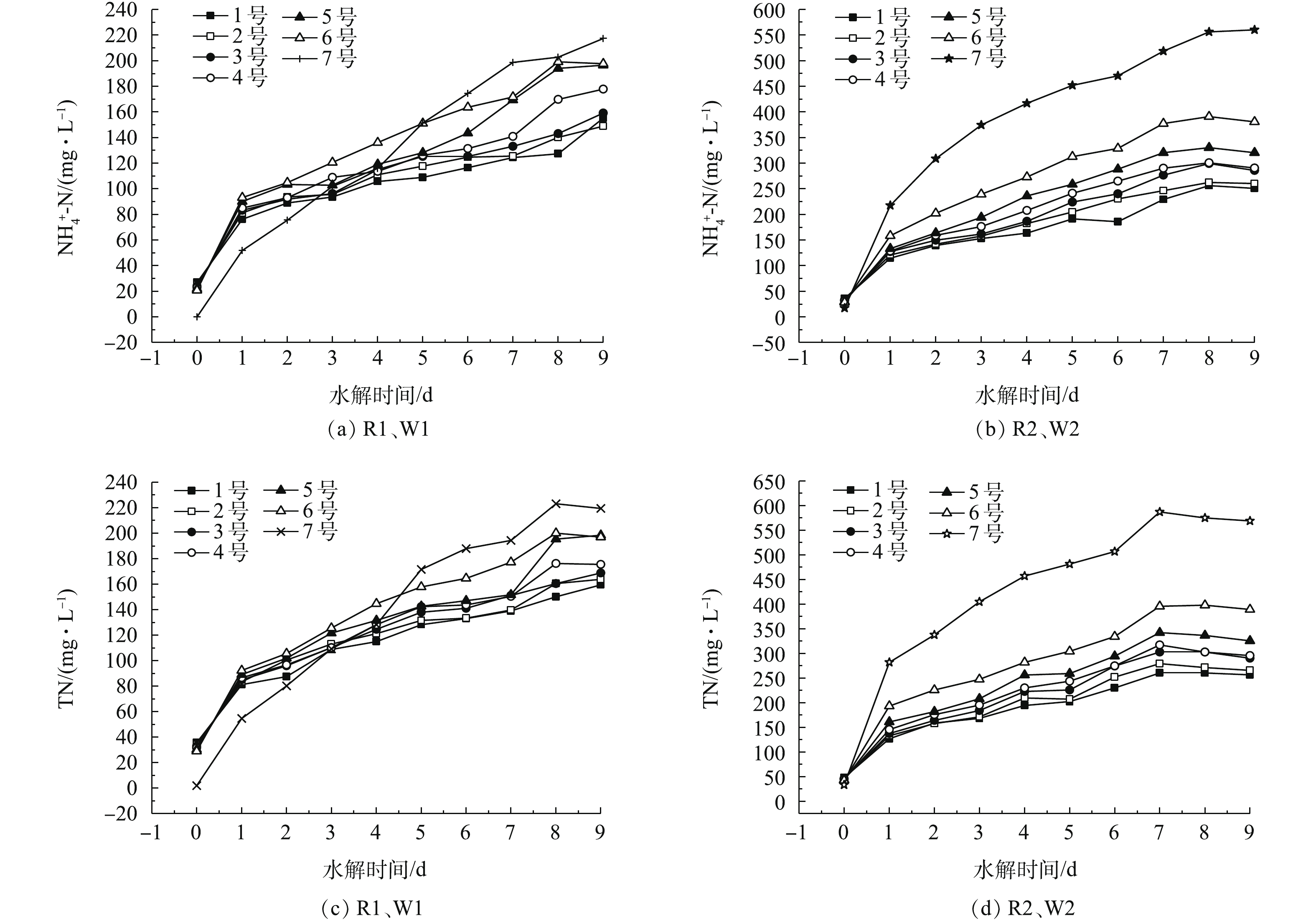

不同比例的剩余污泥对N元素的影响见图6。超磁分离污泥以及剩余污泥中含有大量的蛋白质,所以水解酸化过程中除了有VFAs、SCOD等有机物溶出以外,还会伴随着N元素的释放。本研究主要以

NH+4 -N和TN为考察对象。在以往对于污泥厌氧发酵的研究中,都出现了不同程度的N元素的释放[1, 9-10, 19]。对于R1、W1,由图6(a)可知,3种不同的污泥的NH+4 -N都呈现出逐渐增长的趋势。并且随着剩余污泥接种量的增加,NH+4 -N的增加量也越大。反应进行到第4天时,1~7号的增加量分别为78.79、85.97、91.11、94.68、97.28、115.32和115.91 mg·L−1。对于R2、W2,由图6(b)可知,3种不同的污泥呈现出与R1、W1一样的变化规律,不同于R1、W1的是,其

NH+4 -N的增加量更大。第4天,1~7号NH+4 -N的增加量分别为127.34、147.56、153.53、176.34、206.19、244.41和399.83 mg·L−1。由于剩余污泥主要是由一些活性生物絮体组成,因此,含有较多的蛋白质,蛋白质水解能释放出大量的氨氮。系统中的TN主要是以

NH+4 -N的形式存在,由图6(c)和图6(d)中可以看出,TN具有和NH+4 -N相似的变化规律。剩余污泥接种量的增加也加快了N元素的溶出,含有大量氮元素的水解酸化液若投加到脱氮系统中,势必增加系统的N负荷。因此,剩余污泥的接种量应该综合考虑氮元素的释放对于整个系统后续的脱氮除磷的影响。 -

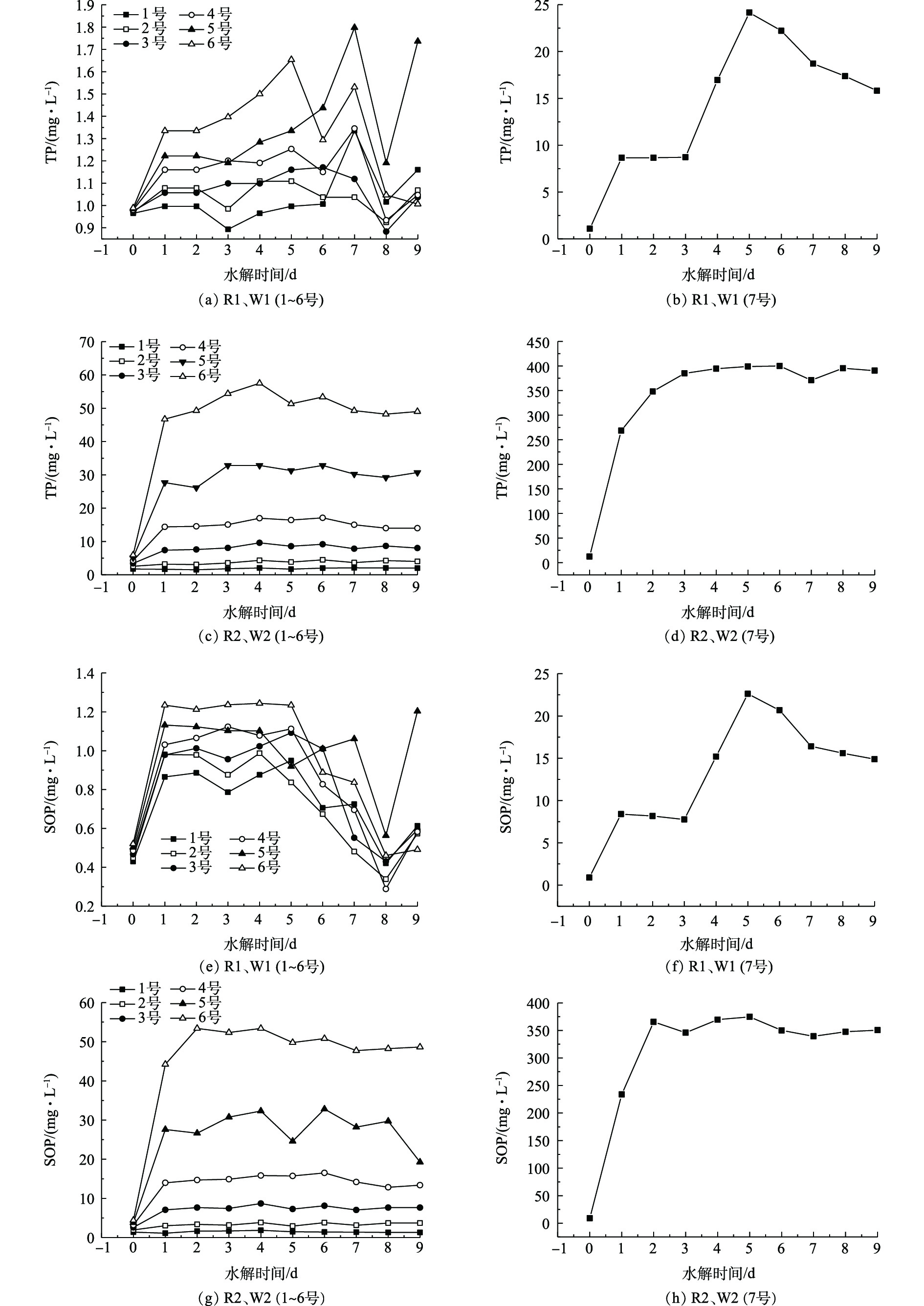

在污泥的厌氧消化过程中,随着污泥的解体和细胞的破壁,会有大量的磷释放到水解酸化液中。如果将水解酸化液直接用于脱氮除磷的碳源,会增加后续处理的磷负荷。所以,在此之前都会进行前处理,对氮磷进行部分回收。因此,监测P的溶出情况很有必要[21]。

在以往对于污泥水解酸化的研究中,随着时间的延长,都在不同程度上伴随着磷元素的析出。吴昌生等[19]在对碱预处理絮凝污泥水解酸化影响的研究中发现:在25 ℃时,磷酸盐浓度在第480分钟达到峰值,为7.65 mg·L−1;在35 ℃时,在第480分钟达到峰值,为15.23 mg·L−1。苏高强等[9]发现混合污泥厌氧发酵在第6天时磷酸盐的释放量为120 mg·L−1。由于超磁分离在污水处理前端就已经去除了系统中绝大多数的磷酸盐,减轻了后续的处理压力,所以对于超磁分离污泥的水解酸化,并不希望有P元素的析出。

对比2种超磁分离污泥(R1、R2)P的释放情况,由图7可知,不管是TP还是SOP,其值较初始值都没有较大的变化,并没有P的析出。推测可能是由于超磁分离污泥中有PAC(聚合氯化铝),抑制了磷酸盐的释放。对比2种剩余污泥(W1、W2)的TP,由图7(b)可知,TP的浓度在前5 d逐渐升高,在第5天达到峰值,为24.15 mg·L−1,此后逐渐降低。由图7(a)可知,2~6号TP的浓度稳定在1~2 mg·L−1,并没有很明显的磷的析出;由图7(d)可以看出,TP的浓度在第3天即达到峰值,为385.11 mg·L−1,此后浓度稳定在390 mg·L−1左右,由图7(c)可知,2~6号TP的浓度在3 d后分别稳定在4.31、9.61、16.96、32.81、57.50 mg·L−1左右。2种剩余污泥释磷情况有巨大差异,推测其原因是:W1来源的东坝污水处理厂采用前端化学除磷工艺,所以污泥中几乎没有P的富集;而W2取自某稳定运行的EBPR中试实验的二沉池污泥,其出水能稳定满足北京市地标(DB 11/890-2012)B限值标准甚至北京市地标(DB 11/890-2012)A限值标准出水标准,因此,其二沉池中污泥富集了大量的磷酸盐,污泥水解酸化时,在厌氧条件下导致了剩余污泥中的聚磷菌的释磷。单从P元素的释放情况来看,W2显然不适合用作接种污泥。

-

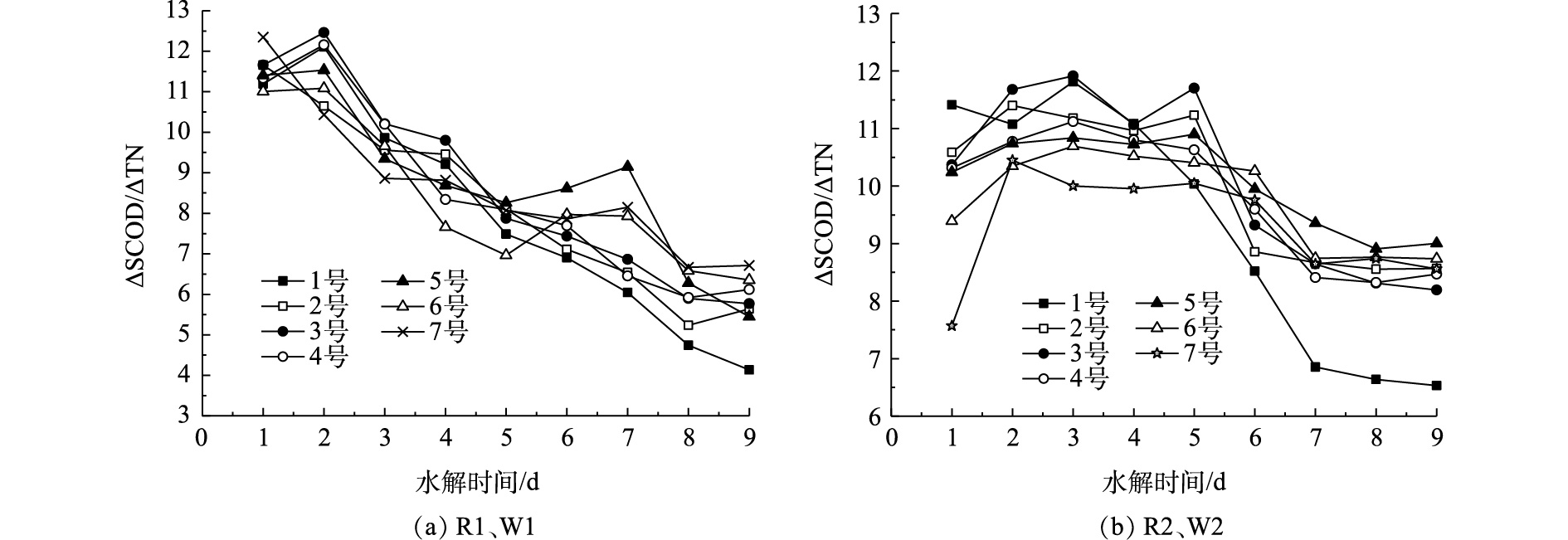

污泥水解酸化旨在获取较多可利用碳源,但同时也存在着氮元素的释放。较高的氮释放势必会增加系统的氮负荷,同时加剧对碳源的竞争,最终降低系统的脱氮效率[9, 22]。因此,在污泥水解酸化反应获得较多碳源的同时尽量减少总氮的释放,即达到较高的ΔSCOD/ΔTN值。由于超磁分离后的污泥水解产酸在第4天达到最大值,所以考察了第4天时各污泥的ΔSCOD/ΔTN值。由图8(a)可以看出,在第4天,3号的ΔSCOD/ΔTN值最大,为9.80,此时,剩余污泥的投加比例为12.2%。由图8(b)可以看出,在第4天,3号的ΔSCOD/ΔTN值最大,为9.86,此时,剩余污泥的投加比例为13.6%。由此可见,在只考虑N元素的影响时,虽然2种剩余污泥来源不同,但其在第4天达到最大值时的污泥接种比例是相近的。综合考虑剩余污泥对于超磁分离污泥水解酸化效果影响发现,当剩余污泥接种量W1为12.2%,W2为13.6%时,既可以为系统提供更多的SCOD,又可以避免过高的氮负荷。

-

1) 2种超磁分离污泥(R1、R2)自然水解产生的SCOD均在第4天达到峰值,剩余污泥(W1、W2)自然水解产生的SCOD均在第7天达到峰值,随着剩余污泥接种量的增加,混合污泥SCOD的析出量也逐渐增加。

2)对R1、W1进行产酸分析发现:剩余污泥接种量的增加促进了混合污泥VFAs的生成;各种污泥产VFAs中,乙酸均具有明显优势,并且会促进丙酸的累积。

3) VFAs∶SCOD值的分析结果表明,混合污泥较之于超磁分离、剩余污泥具有快速、高效的产酸优势,且剩余污泥接种量的增加也加快了水解酸化的速率并且加深了酸化的程度,但是会延长其达到峰值的时间。

4)污泥产酸发酵的同时,还存在着N元素的释放,且随着剩余污泥接种量的增加,N元素的释放更明显;对比2种剩余污泥(W1、W2),W1作为接种污泥时,并没有明显的P元素的释放,当W2作为接种污泥时,伴随着比较明显的P元素的释放。

5)综合考虑剩余污泥对于超磁分离污泥水解酸化效果影响发现,当剩余污泥接种量W1为12.2%,W2为13.6%时,既可以为系统提供更多的SCOD,又可以避免过高的氮负荷。

超磁分离污泥与剩余污泥协同水解酸化

Synergistic hydrolysis and acidification of ReCoMag sludge and excess sludge

-

摘要: 以超磁分离污泥作为研究对象,用2种不同的剩余污泥作为接种污泥,维持温度在30 ℃,探究了剩余污泥对超磁分离污泥厌氧水解酸化产物及产率的影响。结果表明:随着剩余污泥接种量的增加,混合污泥SCOD的析出量也逐渐增加;接种剩余污泥量的增加促进了混合污泥VFAs的生成;各种污泥产VFAs中,乙酸均具有明显优势,并会促进丙酸的累积;混合污泥较之于超磁分离和剩余污泥具有快速、高效的产酸优势,且随着剩余污泥接种量的增加,加快了水解酸化的速率并且加深了酸化的程度,但会延长其达到最大值的时间。污泥产酸发酵获得内碳源的同时,还存在着N元素的释放,且随着剩余污泥接种量的增加,这种伴随现象更明显。对比2种剩余污泥(W1、W2)发现,W1作为接种污泥时,并没有明显的P元素的释放;当W2作为接种污泥时,伴随着比较明显的P元素的释放。综合考虑剩余污泥对于超磁分离污泥水解酸化效果的影响发现,当剩余污泥接种量W1为12.2%,W2为13.6%时,既可以为系统提供更多的SCOD,又可以避免过高的氮负荷。Abstract: ReCoMag sludge was used as the research object, two different types of excess sludge were used as inoculated sludge, the effects of excess sludge on anaerobic hydrolysis acidification products and their yields of ReCoMag sludge were investigated when the temperature was maintained at 30 ℃. The experimental results show that the SCOD releasing amount from mixed sludge gradually increased with the increase of inoculum amount of excess sludge. The increase of the excess sludge inoculum amount promoted VFAs formation of mixed sludge; acetic acid has obvious advantages among various sludge-producing VFAs, and it could promote the accumulation of propionic acid. Mixed sludge had a fast and efficient acid-producing advantage over super-magnetic separation and excess sludge, and the increase of the inoculum amount of excess sludge accelerated hydrolysis acidification rate and deepened the acidification degree, but it extended the time reaching the maximum value. When the sludge was acidified and fermented to obtain the internal carbon source, N element release also occurred at the same time, and the more inoculation amount of excess sludge, the more obvious above concomitant phenomenon. Comparing two types of excess sludge (W1, W2), no obvious P element release occurred for W1 as inoculated sludge, while obvious P element release occurred for W2. Considering the effect of excess sludge on the hydrolysis and acidification effect of ReCoMag sludge, the inoculum amounts of 12.2% W1 and 13.6% W2 with ReCoMag sludge could produce more SCOD for the system and avoid excessively high N load.

-

Key words:

- ReCoMag sludge /

- excess sludges /

- hydrolysis acidification /

- internal carbon source

-

城市污水处理厂进水碳源不足是一个普遍存在的问题,导致后续脱氮效率较低。目前,解决该问题的主要方法之一是外加部分碳源,如甲醇和乙酸钠等。但添加的物质部分还有毒性,而且药剂成本较高。如何以较低的成本提高脱氮效率是低碳氮比污水生物脱氮亟待解决的问题,寻找合适的外加碳源成为目前关注的热点[1]。水解酸化是把污泥中的大分子有机物分解成小分子有机物,得到挥发性脂肪酸(VFAs)的过程。而VFAs中的乙酸和丙酸是增强生物脱氮的有利碳源,其反硝化速率比甲醇和乙醇更高[2]。

超磁分离水体净化工艺是近年来发展起来的一种物化水处理技术。磁分离技术借助外加磁场强化固液分离效率,较生物吸附技术处理效率高,较膜分离技术能耗低,能弥补现有碳源浓缩技术各自的劣势,满足节能降耗需求[3-5]。其能快速有效的去除生活污水中的大部分有机物,COD分离去除率约为75%,SCOD的分离去除率超过60%,TP去除率接近90%[6]。本研究所采用的超磁分离设备的进水为生化处理前的污水,所以超磁分离污泥类似于初沉污泥。而初沉污泥中含有大量的有机物,是很好的发酵底物[7]。目前,国内外有许多关于初沉污泥[7],剩余污泥[8],以及两者混合污泥[9]的水解产酸的研究报道。但是对于超磁分离污泥与剩余污泥协同水解酸化的相关研究,还很少见。现有研究发现在不调控pH,温度为30 ℃的反应条件下,即可以为生化系统提供更多的SCOD,又可以避免系统过高的N、P负荷[10]。

本研究在温度维持30 ℃,不调控pH下,选取了2种超磁分离后污泥(R1、R2)、剩余污泥(W1、W2),设置R1、W1为一组,R2、W2为一组,进行了超磁分离污泥、混合污泥以及剩余污泥3种不同类型污泥水解酸化的对比研究,其中混合污泥为超磁分离污泥以及剩余污泥按不同比例混合后的污泥(5组)。探究了污泥性质的差异对水解酸化及酸化产物组分的影响,为污水厂通过污泥产酸发酵获得碳源进行污泥种类的选择提供思考。

1. 材料与方法

1.1 实验原料

R1、W1分别为污水处理厂停产前超磁分离污泥以及含水率为80%的脱水污泥;R2、W2分别为污水处理厂停产后超磁分离污泥以及某强化生物除磷(EBPR)中试工艺的二沉池中的剩余污泥。其中R1所用污水取自东坝污水处理厂细格栅之后,R2所用污水取自污水处理厂进水井(粗格栅之前)。实验前,将W1用蒸馏水稀释,将W2在4 ℃下浓缩24 h,然后排出上清液。以期达到与超磁分离污泥相似的VSS。实验前,取1 d内不同时段的污泥,混合后接种。4种污泥特征(至少经过3次重复测定取平均值),结果见表1。R1、W1、R2、W2的初始pH为7.55、7.68、6.85和6.91,含水率为0.984 7、0.982 2、0.968 3和0.977 2。投加比例见表2(1~7号投加的比例以剩余污泥的体积和VSS计,其中1号为超磁分离污泥,7号为剩余污泥,2~6号为投加了不同比例的剩余污泥,投加比例见表2)。

表 1 4种污泥的主要理化指标Table 1. Main physical and chemical indicators of four types of sludge污泥类型 TCOD SCOD SS VSS  -N

-NTN TP R1 14 004.3 388.63 16 280 9 980 26.86 35.55 0.97 W1 13 476.3 32.10 23 900 15 240 0 1.95 1.09 R2 36 270.3 444.42 32 480 18 350 36.025 48.33 1.74 W2 25 893.8 208.76 22 980 15 700 17.092 33.24 42.27 表 2 实验设计污泥投加量Table 2. Experimental designed sludge dosages污泥类型 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 R1、W1(以体积计) 0 4 8 12 16 20 100 R1、W1(以VSS计) 0 6.1 12.2 18.3 24.4 30.5 100 R2、W2(以体积计) 0 8 16 24 32 40 100 R2、W2(以VSS计) 0 6.8 13.6 20.5 27.4 34.2 100 1.2 实验装置与方法

超磁分离污泥水解酸化的批次实验在恒温培养箱中进行,实验装置如图1所示,采用7个2 L的反应器,接种污泥体积为1.8 L。实验开始前曝氮气3 min以驱除反应器中的氧气,然后使用橡胶塞密封,橡胶塞上开2个孔,分别是氮气袋,以及取样口,反应器采用磁力搅拌器搅拌。

1.3 分析方法

本研究在首创东坝污水处理厂现场进行,每天早晚各取反应器的出水进行相关指标的测定。由于水解消化后污泥脱水性能变差,因此,各指标测定前需要对样品进行预处理。预处理主要包括离心及过滤2个过程。离心采用100 mL的离心管,设置转速为5 000 r·min−1,离心45 min。然后将上清液用0.45 μm的微孔滤膜过滤,去除上清液中小颗粒物质,避免阻塞测定仪器并确保测量精度。

常规分析参考水和废水监测分析方法,其中TCOD、SCOD采用重铬酸钾法,TN采用过硫酸钾氧化紫外分光光度法,TP采用过硫酸钾氧化钼酸铵分光光度法,SOP采用钼酸铵分光光度法,

NH+4 -N采用纳氏试剂光度法,VSS和SS采用重量法[11]。pH采用HACH HQ40d测定仪测定。VFAs采用瑞士万通883型离子色谱仪测定。2. 结果与讨论

2.1 污泥水解产SCOD的变化

污泥的水解特征可以用SCOD浓度的改变来表示[9]。2种剩余污泥在不同接种比例下对超磁分离污泥水解酸化的影响如图2所示。从图2(a)和图2(b)可见,2种超磁分离污泥(R1、R2)自然水解产生的SCOD均在第4天达到峰值,分别为1 118.68 mg·L−1和2 063.50 mg·L−1;虽然两者水解得到的SCOD不同,但是从图2(c)可以看出,其SCOD/VSS的变化规律是一致的,最高值均出现在第4天,为110 mg·g−1。说明2种超磁分离后的污泥水解产酸的效果基本是一致的。

剩余污泥(W1、W2)自然水解产生的SCOD均在第7天达到峰值,分别为1 599.88 mg·L−1和4 954.80 mg·L−1。从图2(a)可以看出,2号和3号的SCOD最大值均出现在第4天,分别为1 196.80 mg·L−1与1 248.40 mg·L−1;4号的SCOD最大值出现在第5天,为1 262.57 mg·L−1;5、6和7号的SCOD最大值均出现在第7天,分别为1 443.68、1 493.96和1 599.88 mg·L−1。随着剩余污泥比例的增加,不仅可以增加SCOD的析出量,还可以延长其达到最大值的时间;与R1&W1水解不同的是,从图2(b)可以看出,2~7号的SCOD最大值均在第7天,并且其随着接种比例的增加而增大,分别为2 435.30、2 622.70、2 668.80、3 151.00、3 423.20和4 954.80 mg·L−1。这与苏高强等[12]的研究结果相似。

W1、W2产SCOD出现如此大的差异,推测其原因是:一方面,W1为脱完水后的污泥,其中PAM(聚丙烯酰胺)存在增加了分子间的团聚性,进而减少了发酵微生物与消化基质的接触[13],从而减少了SCOD的产量;另一方面,W2为某稳定运行的EBPR系统,污泥中微生物的含量较W1要多,水解酸化菌通过对污泥中微生物细胞壁破坏从而促使细胞内容物释放[14]。

2.2 污泥产酸效果分析

水解酸化过程中产生的VFAs主要是由发酵产酸菌对可溶性有机物的吸收转化。实验发现,3种污泥产生的酸主要是乙酸、丙酸、正丁酸、异丁酸和正戊酸,将其乘以相应的系数换算成COD后相加,和为挥发性有机酸量[8]。在此选取R1、W1进行分析,污泥水解过程中VFAs的生成情况如图3所示。从图3可以看出,VFAs的变化规律与SCOD是一致的,均是先增大后减少的趋势。1号(超磁分离污泥)自然水解VFAs的峰值出现在第4天,为353.54 mg·L−1,与SCOD的变化趋势相同的是,混合污泥2~6号分别在第4、4、5、7和7天水解液中产生的VFAs达到最大值,分别为399.98、436.52、449.03、520.05和556.97 mg·L−1,7号(剩余污泥)自然水解产生的VFAs的峰值出现在第7天,为477.52 mg·L−1。从图3中还来可以看出,接种剩余污泥能提高VFAs的产生量,并且随着接种剩余污泥的增加,也能延长其VFAs达到峰值的时间。

在初始阶段污泥中易降解颗粒物质首先被水解酸化菌转化为VFAs,随着反应的进行,易降解物质被消耗完全,水解酸化菌开始利用较难降解的颗粒及大分子物质,这样导致VFAs的产速变慢[15]。从图3中可以看出:混合污泥与超磁分离、剩余污泥比较,更易酸化产VFAs。这是因为一方面混合污泥吸附大量胶体和易降解有机物,水解酸化菌能有效利用;另一方面,超磁分离污泥中虽然有机物含量很高,但多数属于慢速降解碳源;剩余污泥中的有机物主要存在其细胞内和胞外聚合物中,不经过有效预处理水解酸化菌难以利用。

2.3 VFAs:SCOD及VFAs组分分析

SCOD向VFAs的转化率能直接用来反应污泥的产酸效果[16]。在此选取R1、W1进行分析,从图4可以看出,在前4 d,VFAs∶SCOD均逐渐变大,混合污泥VFAs∶SCOD比值一直领先超磁分离、剩余污泥。1~7号的VFAs∶SCOD分别在第4、4、4、5、7、7和7天达到最大值分别为0.316、0.334、0.350、0.360、0.361、0.373和0.299。所以仅从VFAs∶SCOD来看:混合污泥较之于超磁分离具有较高的产酸优势;且剩余污泥接种量的增加加快了水解酸化的速率,从而加深了酸化的程度。

ELEFSINIOTI等[17]指出,反硝化优先利用乙酸,其次为丁酸(包括异丁酸和正丁酸)和丙酸,最后是戊酸(包括异戊酸和正戊酸)。CHEN等[18]发现,适宜作为除磷碳源的2种有机酸为乙酸和丙酸,从短期看乙酸作为碳源除磷效果较好,而从长期看丙酸作为碳源要比乙酸作为碳源的除磷效果好。可见SCFAs的组成情况对其作为碳源被利用具有重要的影响。

由于超磁分离污泥SCOD在第4天即达到最大值,所以此时选取R1、W1进行分析,结果如图5所示。实验中污泥水解酸化主要生成5种挥发性脂肪酸,分别为乙酸、丙酸、正丁酸、异丁酸和正戊酸。超磁分离污泥中5种酸的含量大小为乙酸>正戊酸>正丁酸>异丁酸>丙酸,而剩余污泥种5种酸的含量大小为乙酸>丙酸>正戊酸>正丁酸>异丁酸。混合污泥中随着剩余污泥占比的增加,丙酸和异丁酸的含量也有不同程度的增加,正丁酸出现了下降的趋势,而正戊酸的变化不大。从图5中易看出,各种污泥产VFAs中,乙酸均具有明显优势。这与苏高强等[9]、刘绍根等[1]、吴昌生等[19]的研究结果是一致的。乙酸之所以占比例最高,其主要原因为:一方面,水解产物被产酸菌降解为乙酸,且乙酸可以直接从碳水化合物和蛋白质的水解酸化得到;另一方面,其他的有机酸(丙酸、丁酸或戊酸等)在某些胞内酶的作用下也可进一步生成乙酸[20]。

2.4 污泥水解N元素的变化

超磁分离污泥以及剩余污泥中含有大量的蛋白质,所以水解酸化过程中除了有VFAs、SCOD等有机物溶出以外,还会伴随着N元素的释放。本研究主要以

NH+4 -N和TN为考察对象。以往对于污泥厌氧发酵的研究中,都出现了不同程度的N元素的释放[1, 9, 10, 19]。对于R1、W1,由图6(a)可知,3种不同的污泥的NH+4 -N都呈现出了逐渐增长的趋势。并且随着剩余污泥接种量的增加,NH+4 -N的增加量也越大。反应进行到第4天时,1~7号的增加量分别为78.79、85.97、91.11、94.68、97.28、115.32、115.91 mg·L−1。对于R2、W2,由图6(b)可知,3种不同的污泥呈现出了与R1、W1一样的变化规律,不同于R1、W1的是,其

NH+4 -N的增加量更大。第4天时1~7号NH+4 -N的增加量分别为127.34、147.56、153.53、176.34、206.19、244.41、399.83 mg·L−1。由于剩余污泥主要是由一些活性生物絮体组成,故含有较多的蛋白质,蛋白质水解能释放出大量的氨氮。由于系统中的TN主要是以

NH+4 -N的形式存在的,所以从图6(c)和图6(d)中可以看出,TN具有和NH+4 -N相似的变化规律。剩余污泥接种量的增加加快了N元素的溶出,含有大量氮元素的水解酸化液若投加到脱氮系统中,势必是增加系统的N负荷。因此,剩余污泥的接种量应该综合考虑氮元素的释放对于整个系统后续的脱氮除磷的影响。2.5 污泥水解P元素的变化

污泥的厌氧消化过程中,随着污泥的解体和细胞的破壁,会有大量的磷释放到水解酸化液中。如果将水解酸化液直接用于脱氮除磷的碳源,会增加后续处理的磷负荷。所以,在此之前都会进行前处理,对氮磷进行部分回收。因此,监测P的溶出情况很有必要[21]。

在以往对于污泥水解酸化的研究中,随着时间的延长,都在不同程度上伴随着磷元素的析出。吴昌生等[19]在对碱预处理絮凝污泥水解酸化影响的研究中发现:在25 ℃时,磷酸盐浓度在第480 min达到峰值,为7.65 mg·L−1;在35 ℃时,在第480 min达到峰值,为15.23 mg·L−1。苏高强等[9]发现混合污泥厌氧发酵在第6天时磷酸盐的释放量为120 mg·L−1。由于超磁分离在污水处理前端就已经去除了系统中绝大多数的磷酸盐,减轻了后续的处理压力,所以对于超磁分离污泥的水解酸化,并不希望有P元素的析出。

对比2种超磁分离污泥(R1、R2)P的释放情况,由图7可知,不管是TP还是SOP,其值较初始值都没有较大的变化,并没有P的析出(其中7号的浓度均为右侧坐标轴的数值)。推测可能是由于超磁分离污泥中有PAC(聚合氯化铝),抑制了磷酸盐的释放。对比两种剩余污泥(W1、W2)的TP,由图7(b)可知,TP的浓度在前5 d逐渐升高,第5天达到峰值,为24.15 mg·L−1,此后逐渐降低。由图7(a)可知,2~6号TP的浓度稳定在1~2 mg·L−1,并没有很明显的磷的析出;由图7(d)可以看出,TP的浓度在第3天即达到峰值,为385.11 mg·L−1,此后浓度稳定在390 mg·L−1左右,由图7(c)可知,2~6号TP的浓度在3 d后分别稳定在4.31、9.61、16.96、32.81、57.50 mg·L−1左右。2种剩余污泥释磷情况有巨大的差异,推测其原因是:W1来源的东坝污水处理厂采用前端化学除磷工艺,所以污泥中几乎没有P的富集;而W2取自某稳定运行的EBPR中试实验的二沉池污泥,其出水能稳定满足京标B甚至京标A出水标准,因此,其二沉池中污泥富集了大量的磷酸盐,污泥水解酸化时,在厌氧条件下导致了剩余污泥中的聚磷菌的释磷。单从P元素的释放情况来看,W2显然不适合用作接种污泥。

2.6 综合分析

污泥水解酸化旨在获取较多可利用碳源,但同时也存在着氮元素的释放。较高的氮释放势必会增加系统的氮负荷,同时加剧对碳源的竞争,最终降低系统的脱氮效率[22, 9]。因此,在污泥水解酸化反应获得较多碳源的同时尽量减少总氮的释放,即达到较高的ΔSCOD/ΔTN值。由于超磁分离后的污泥水解产酸在第4天达到最大值,所以考察了第4天时各污泥的ΔSCOD/ΔTN值。从图8(a)可以看出,第4天时,3号的ΔSCOD/ΔTN值最大,为9.80,此时,剩余污泥的投加比例为12.2%。从图8(b)可以看出,第4天时,3号的ΔSCOD/ΔTN值最大,为9.86,此时,剩余污泥的投加比例为13.6%。由此可见,在只考虑N元素的影响时,2种剩余污泥虽然来源不同,但是其在第4天达到最大值时的污泥接种比例是相近的。综合考虑剩余污泥对于超磁分离污泥水解酸化效果影响发现,当剩余污泥接种量W1为12.2%,W2为13.6%时,既可以为系统提供更多的SCOD,又可以避免过高的氮负荷。

3. 结论

1) 2种超磁分离污泥(R1、R2)自然水解产生的SCOD均在第4天达到峰值,剩余污泥(W1、W2)自然水解产生的SCOD均在第7天达到峰值,随着剩余污泥接种量的增加,混合污泥SCOD的析出量也逐渐增加。

2)对R1、W1进行产酸分析发现:剩余污泥接种量的增加促进了混合污泥VFAs的生成;各种污泥产VFAs中,乙酸均具有明显优势,并且会促进丙酸的累积。

3)对VFAs:SCOD值的分析结果表明,混合污泥较之于超磁分离、剩余污泥具有快速、高效的产酸优势,且剩余污泥接种量的增加加快了水解酸化的速率并且加深了酸化的程度,但是会延长其达到峰值的时间。

4)污泥产酸发酵的同时,还存在着N元素的释放,且随着剩余污泥接种量的增加,N元素的释放更明显;对比2种剩余污泥(W1、W2),W1作为接种污泥时,并没有明显的P元素的释放,当W2作为接种污泥时,伴随着比较明显的P元素的释放。

5)综合考虑剩余污泥对于超磁分离污泥水解酸化效果影响发现,当剩余污泥接种量W1为12.2%,W2为13.6%时,既可以为系统提供更多的SCOD,又可以避免过高的氮负荷。

-

表 1 4种污泥的主要理化指标

Table 1. Main physical and chemical indicators of four types of sludge

mg·L−1 污泥类型 TCOD SCOD SS VSS NH+4 -NTN TP R1 14 004.3 388.63 16 280 9 980 26.86 35.55 0.97 W1 13 476.3 32.10 23 900 15 240 0 1.95 1.09 R2 36 270.3 444.42 32 480 18 350 36.025 48.33 1.74 W2 25 893.8 208.76 22 980 15 700 17.092 33.24 42.27 表 2 实验设计污泥投加量

Table 2. Experimental designed sludge dosages

% 污泥类型 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 R1、W1(以体积计) 0 4 8 12 16 20 100 R1、W1(以VSS计) 0 6.1 12.2 18.3 24.4 30.5 100 R2、W2(以体积计) 0 8 16 24 32 40 100 R2、W2(以VSS计) 0 6.8 13.6 20.5 27.4 34.2 100 -

[1] 刘绍根, 徐锐, 胡星梅. 污泥性质对污泥水解酸化效果的影响[J]. 环境工程学报, 2015, 9(2): 572-578. doi: 10.12030/j.cjee.20150212 [2] 苏高强, 王淑莹, 郑冰玉, 等. 温度和污泥浓度对碱性条件下剩余污泥水解酸化的影响[J]. 环境工程学报, 2013, 7(4): 1231-1236. [3] 陈远炎, 郭苗芬. 磁絮凝的原理及其工业应用[J]. 有色金属(选矿部分), 1988(1): 42-47. [4] 李永泰. 永磁分离滚筒设计制造中的几个问题[J]. 铸造机械, 1973(5): 26-34. [5] DUANG D C, NATHAPORN A, KITIPHATMONTREE M. The effects of magnetic field on the removal of organic compounds and metals by coagulation and flocculation[J]. Physica Status Solidi, 2006, 3(9): 3201-3205. [6] 何秋杭, 金正宇, 宫徽, 等. 基于强化磁分离的市政污水碳源浓缩技术研究[J]. 水处理技术, 2018, 44(10): 114-118. [7] 李军, 任健, 王洪臣, 等. 初沉污泥水解酸化试验研究[J]. 北京工业大学学报, 2008, 12(12): 1304-1308. doi: 10.11936/bjutxb2008121304 [8] 李斯施, 刘东方, 赵乐军, 等. 臭氧预处理促进剩余污泥的水解酸化[J]. 环境工程学报, 2015, 9(7): 3426-3430. doi: 10.12030/j.cjee.20150757 [9] 苏高强, 彭永臻, 汪传新, 等. 污泥类型对污泥碱性发酵的影响[J]. 化工学报, 2011, 12(12): 3492-3497. doi: 10.3969/j.issn.0438-1157.2011.12.028 [10] 赵峰辉, 于德爽, 刘杰, 等. 温度对超磁分离初沉污泥水解酸化影响的研究[J]. 环境工程学报, 2019, 13(6): 1374-1381. doi: 10.12030/j.cjee.201812016 [11] 国家环境保护总局. 水和废水监测分析方法[M]. 4版. 北京: 中国环境科学出版社, 2002. [12] 苏高强, 汪传新, 郑冰玉, 等. pH对混合污泥水解酸化的影响[J]. 环境工程学报, 2012, 12(12): 4257-4262. [13] 雷彩虹, 孙颖, 杨英. 絮凝剂聚丙烯酰胺对高固体污泥厌氧消化的影响[J]. 工业安全与环保, 2018, 44(1): 24-26. doi: 10.3969/j.issn.1001-425X.2018.01.007 [14] 高永青, 张晶宇, 彭永臻, 等. pH值对剩余污泥水解酸化溶出物的影响[J]. 北京工业大学学报, 2011, 37(1): 139-145. doi: 10.11936/bjutxb2011010139 [15] YUAN Q, SPARLING R, OLESZKIEWICZ J A. VFA generation from waste activated sludge: Effect of temperature and mixing[J]. Chemosphere, 2011, 83(4): 603-607. [16] 刑光熹, 曹亚烃. 太湖地区水体氮的污染源和反硝化[J]. 中国科学(B辑), 2001, 31(2): 130-136. [17] ELEFSINIOTIS P, WAREHAM D G, SMITN M O. Use of volatile fatty acids from an acid-phase digester for denitrification[J]. Journal of Biotechnlogy, 2004, 114(3): 289-297. doi: 10.1016/j.jbiotec.2004.02.016 [18] CHEN Y G, ANDREW A R, TERRENCE M. The efficiency of enhanced biological phosphorus removal from real wastewater affected by different ratios of acetic to propionic acid[J]. Water Research, 2004, 38(1): 27-36. doi: 10.1016/j.watres.2003.08.025 [19] 吴昌生, 徐锐, 刘绍根, 等. 温度对碱预处理絮凝污泥水解酸化影响研究[J]. 安徽建筑大学学报, 2016, 24(1): 59-64. doi: 10.11921/j.issn.2095-8382.20160113 [20] FENG L, WANG H, CHEN Y, et al. Effect of solids retention time and temperature on waste activated sludge hydrolysis and short-chain fatty acids accumulation under alkaline conditions in continuous-flowreactors[J]. Bioresource Technology, 2009, 100(1): 44-49. doi: 10.1016/j.biortech.2008.05.028 [21] 郭京京. 强化污水处理厂剩余污泥微氧水解酸化的研究[D]. 北京: 北京工业大学, 2017. [22] 温沁雪, 薛莲, 陈志强. 污泥浓度对剩余污泥水解酸化过程的影响[J]. 中国给水排水, 2012, 28(21): 103-106. doi: 10.3969/j.issn.1000-4602.2012.21.030 期刊类型引用(3)

1. 刘越,石川,马金元,罗娟,王凯军. 不同预处理对超磁分离污泥水解产酸效果的影响研究. 中国沼气. 2022(01): 3-10 .  百度学术

百度学术

2. 宋新新,刘杰,林甲,李佳,李传举,江瀚,王洪臣,伊锋. 碳中和时代下我国能量自给型污水处理厂发展方向及工程实践. 环境科学学报. 2022(04): 53-63 .  百度学术

百度学术

3. 贺聪慧,王祺,梁瑞松,王凯军. 磁强化处理技术在城市污水处理中的研究与应用进展. 环境科学学报. 2021(01): 54-69 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(1)

-

DownLoad:

DownLoad: