-

抽出处理技术是有效的地下水修复技术之一,该技术具有快速阻断污染物迁移和有效去除地下水中污染物的特点,在国内外应用较为广泛[1-3]。影响地下水抽出效率的因素主要有抽水流量、抽水方式、抽水井数量及其布设位置[2, 4]。确定抽水井位置及数量,需要掌握污染羽的分布、场地水文地质条件及特定抽水流量下单井捕获半径及驻点值[5-6]。JAVANDEL等[7]用复变函数理论定量研究了均匀流态下承压完整井形成的截获带,以解析解形式表示了单井捕获半径及驻点。从地下水势叠加原理出发,GRUBB[8]提出了潜水和承压水含水层中抽水井形成的稳定态捕获半径及驻点的解析表达式,但该公式未考虑抽水引起的降落漏斗、渗漏及入渗补给等因素对表达式的影响,误差较大,较少应用。关于补给条件下捕获半径及驻点的研究成果,迄今鲜有文献报道。对各向异性含水层中存在补给的捕获半径及驻点定量研究,各国学者趋向于采用数值模拟方法[9-10]。截至目前,定量获取单井及多井捕获半径、驻点的方法主要有3种,分别为抽水实验实测法、解析解公式计算法、数值模拟法;3种方法各有优点,又各自存在局限性。解析解计算公式适用于均质、等厚的承压含水层或水位降深相对总的饱和带厚度很小的潜水含水层[7, 11-12];解析解公式计算法简便易行,但针对潜水抽水井捕获半径计算尚未有合适的解析解公式。刘明柱等[13]运用数值模拟方法来获取抽水井捕获半径及驻点;数值模拟法更适用于水文地质复杂条件情况,其精度在于对场地水文地质条件掌握程度[14-17]。抽水实验实测法适用条件广、精度高,但须布设较多监测井,成本较高。本研究分别采用上述3种方法对潜水、承压水不同类型场地抽水井的捕获半径及驻点值进行了计算,以确定不同条件下捕获半径及驻点获取的最优方法,为不同类型场地抽水井捕获半径及驻点获取方法提供参考。

-

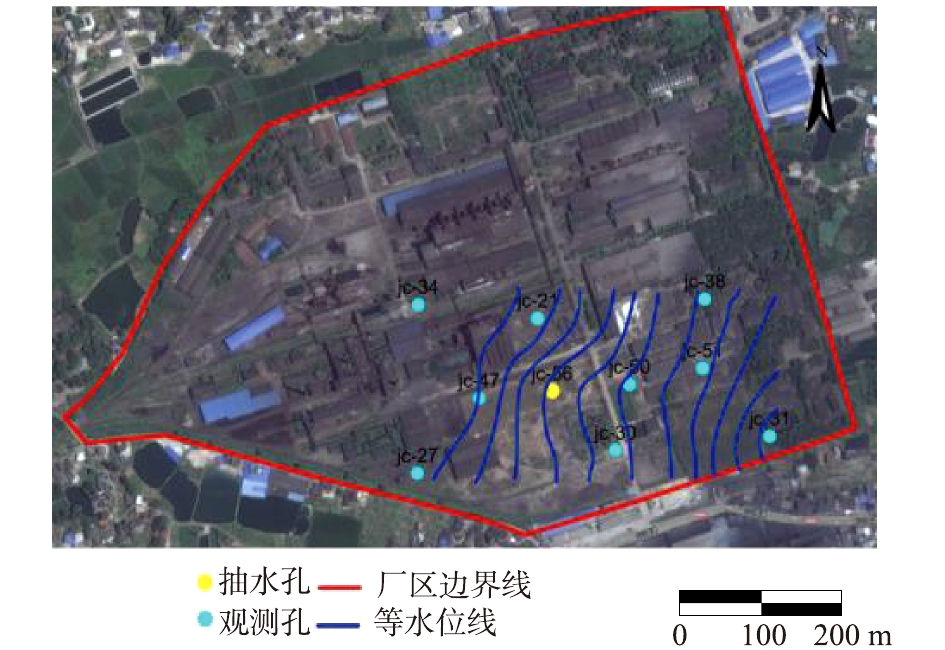

1)承压水类型场地概况。研究区位于湖南某铁合金厂,厂区面积为55×104 m2。岩性(厚度)由地表向下依次为杂填土(5 m)、粉质黏土(3 m)、细砂圆砾(5 m)、泥质粉砂岩(4 m)。地下水类型为承压水,含水层近于等厚,约为5 m。地下水赋存于细砂及圆砾层,水力坡度约为0.006,地下水埋深约为3 m,地下水流向为自西北向东南,其补给来源主要为上层滞水的越流补给及区域地下径流侧向补给,排泄方式主要为人工排泄及向东侧河流分散排泄。

2)潜水类型场地概况。研究区位于湖南某铬盐厂,厂区面积为14×104 m2。岩性(厚度)由地表向下依次为杂填土(厚度8 m)、细砂圆砾(厚度6 m)、强风化板岩(厚度8 m)。研究区地下水赋存于细砂、圆砾层及强风化板岩层,地下水类型为潜水。本次主要针对第四系松散岩类孔隙潜水含水层开展研究。第四系松散岩类孔隙含水岩组孔隙度为0.25,水力坡度约为0.002。地下水埋深约为8 m,含水层厚度约为6 m,地下水流向为自西北向东南,主要接受大气降雨及区域地下径流侧向补给,排泄方式主要为人工排泄及向东侧河流分散排泄。

-

在水力梯度为i的均匀流含水层中,若以流量Q抽取地下水,含水层中将出现一个地下水的分水线。将地下水分为2个区域,分水线以外的地下水仍将流向下游区域,而分水线以内的地下水则会被抽水井抽出,不再流向下游,称此区域为该抽水井的捕获区域(图1)。在抽水井所在的轴线上,地下水的分水线与轴线相交于点x=−xL,在该点上游的地下水将被抽水井抽出,而该点下游的地下水将流向下游区域。作为临界点,点x=−xL处的地下水流速为零,一般称该点为驻点。科学合理地布设抽水井是应用抽出处理技术的关键,获取单井捕获半径、驻点值可为抽出处理方案中抽出井流量及位置布设提供设计依据。

1)抽水实验实测法。抽水实验实测法是一种利用抽水井抽水的同时观测其周边监测井水位变化,通过实测水位变化来确定抽水井捕获半径及驻点的方法。该方法实测出的抽水井捕获半径与驻点值准确度较高,其精度在于监测井的布设密度,密度越大,精度越高;但该方法操作复杂,实验周期长、费用较高。

2)解析解公式计算法。本研究所用解析解公式为捕获半径及驻点计算的理论公式[7]。假设单个抽水井抽水时位置在原点,则捕获带与非捕获带分水岭的方程[5]见式(1)和式(2)。

式中:yL为捕获半径,m;xL为驻点,m;Q为抽水量,m3·d−1;B为含水层厚度,m;K为渗透系数,m·d−1。

式(1)和式(2)的应用假设条件为含水层承压等厚,其厚度为B;对于潜水,如果水位降深变化相对总的饱和带厚度很小,可利用该公式进行近似计算。如果水位降深变化相对总的饱和带厚度很大,该公式则不适用。

3)数值模拟法。数值模拟法是运用数值模拟软件概化水文地质条件,建立水流模型,进而计算抽水井捕获半径及驻点的方法。该方法操作简单,所需费用较小,计算捕获半径及驻点值的准确程度在于对场地水文地质条件的掌握程度。

-

1)承压水类型场地参数计算。通过3次不同降深的单孔稳定流抽水实验[18-20],利用裘布依公式计算得承压含水层的平均渗透系数为6.81 m·d−1。

天然条件下区域地下水整体流向自西北向东南。以56号井为抽水井,通过监测抽水前及水位降深稳定后抽水井附近的9个观测孔水位,刻画承压含水层流场的变化(见图2和图3)。结果表明:单井抽水流量为120 m3·d−1时,驻点位于50号井和51号井之间,驻点距离抽水井约95 m,捕获半径约为290 m。

2)潜水类型场地参数计算。为得到场地孔隙含水层的渗透系数,通过3次不同降深的单孔稳定流抽水实验,利用裘布依公式计算得出潜水含水层的渗透系数为18.78 m·d−1。

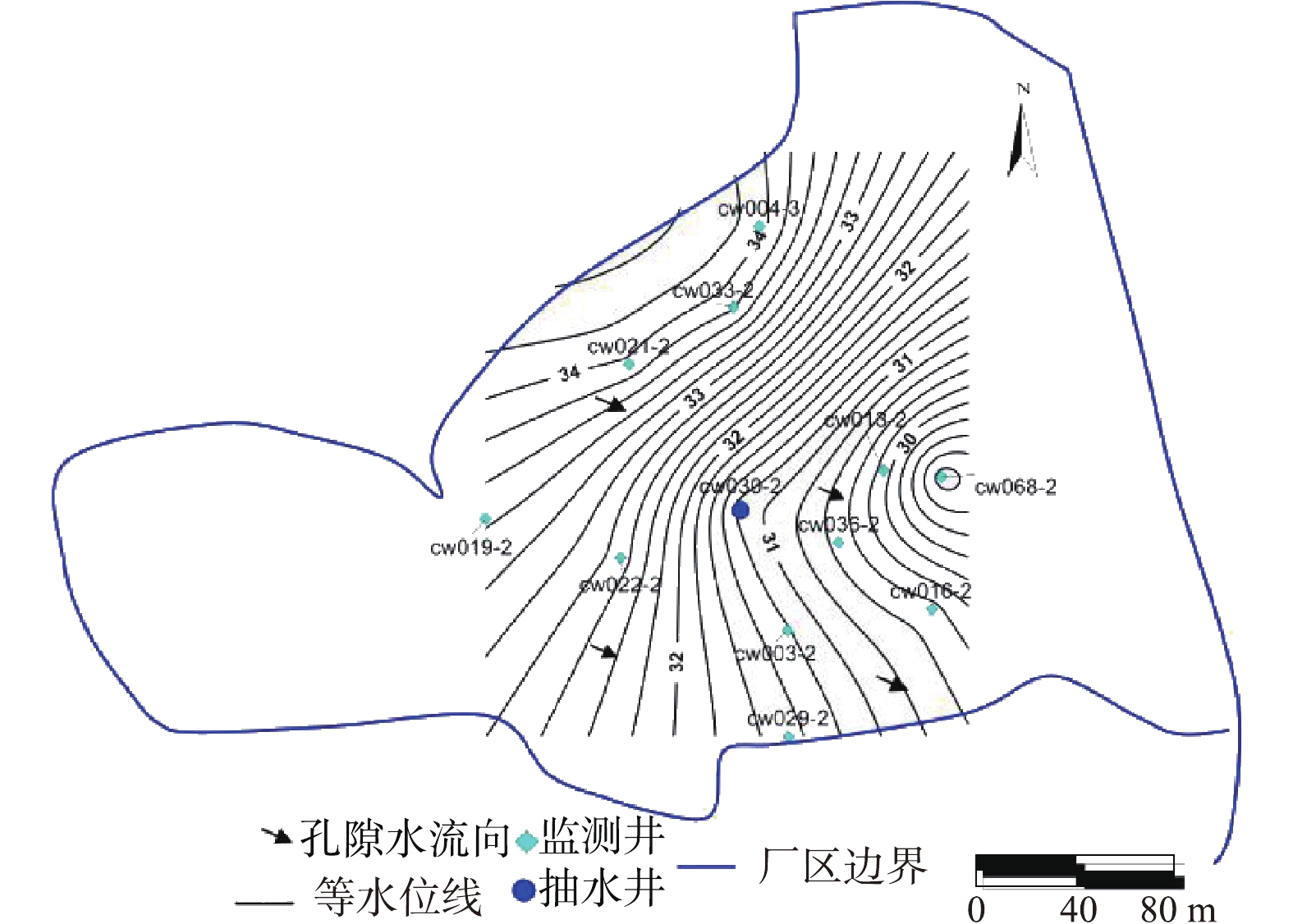

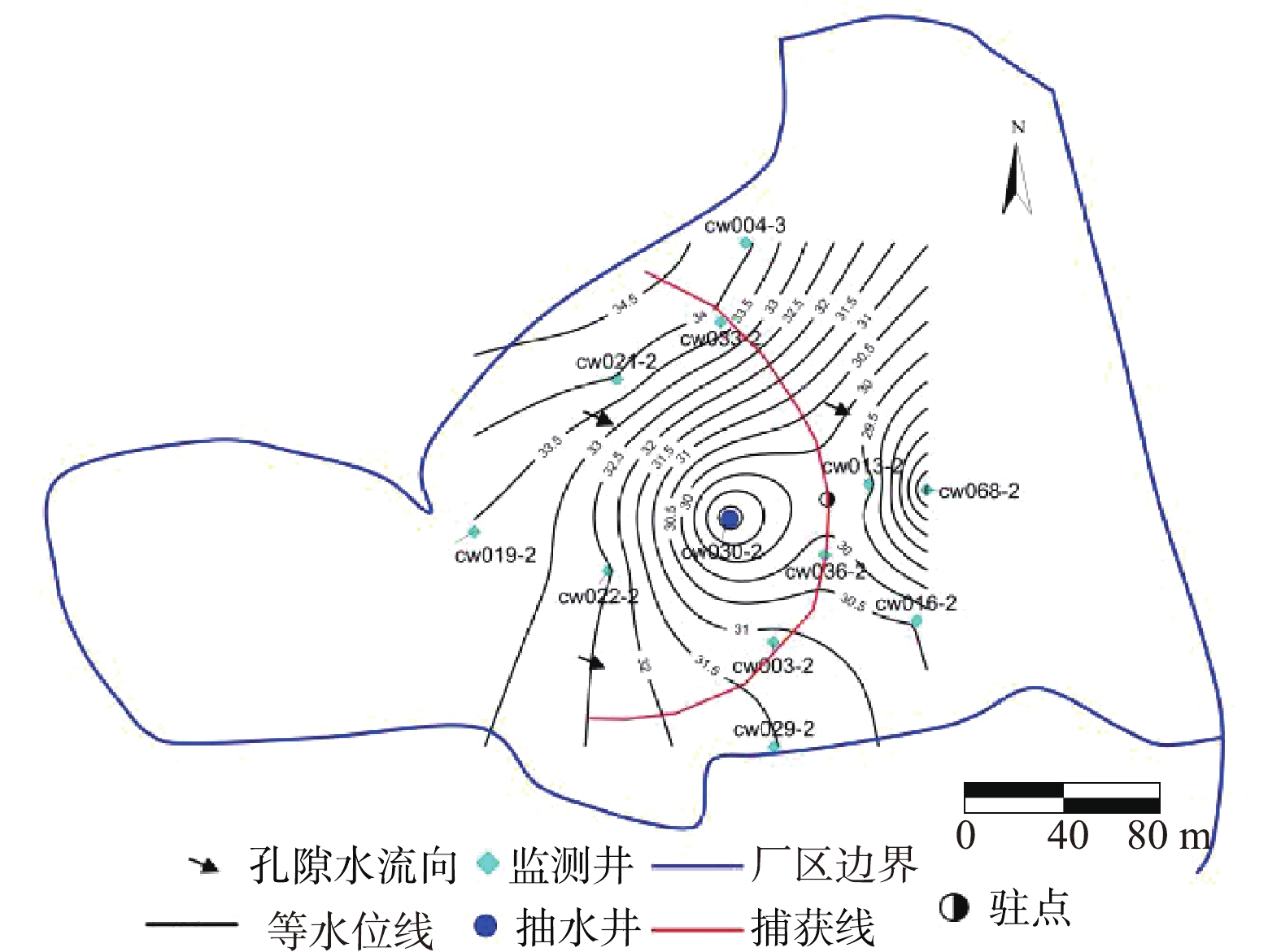

天然条件下区域地下水整体流向自西北向东南。以30号井为抽水井,通过监测抽水前及水位降深稳定后抽水井附近的11个观测孔水位,刻画潜水含水层流场的变化(见图4和图5)。结果表明:单井抽水流量为60 m3·d−1时,驻点位于30号井和13号井之间,驻点距离抽水井约55 m,捕获半径约为88 m。

-

1)承压水类型场地参数计算。单井抽水流量为120 m3·d−1时,水位稳定降深为4.25 m,水位未下降至承压含水层隔水顶板以下,满足式(1)和式(2)的假设条件,利用公式计算得出单井抽出水量为120 m3·d−1时,单井捕获带半径为293.7 m,驻点为93.5 m。

2)潜水类型场地参数计算。单井抽水流量为60 m3·d−1时,稳定水位降深为2.83 m,水位降深相对于含水层厚度不可忽略,利用式(1)和式(2)计算,得研究区单井捕获带半径为33.28 m,驻点为10.60 m。

-

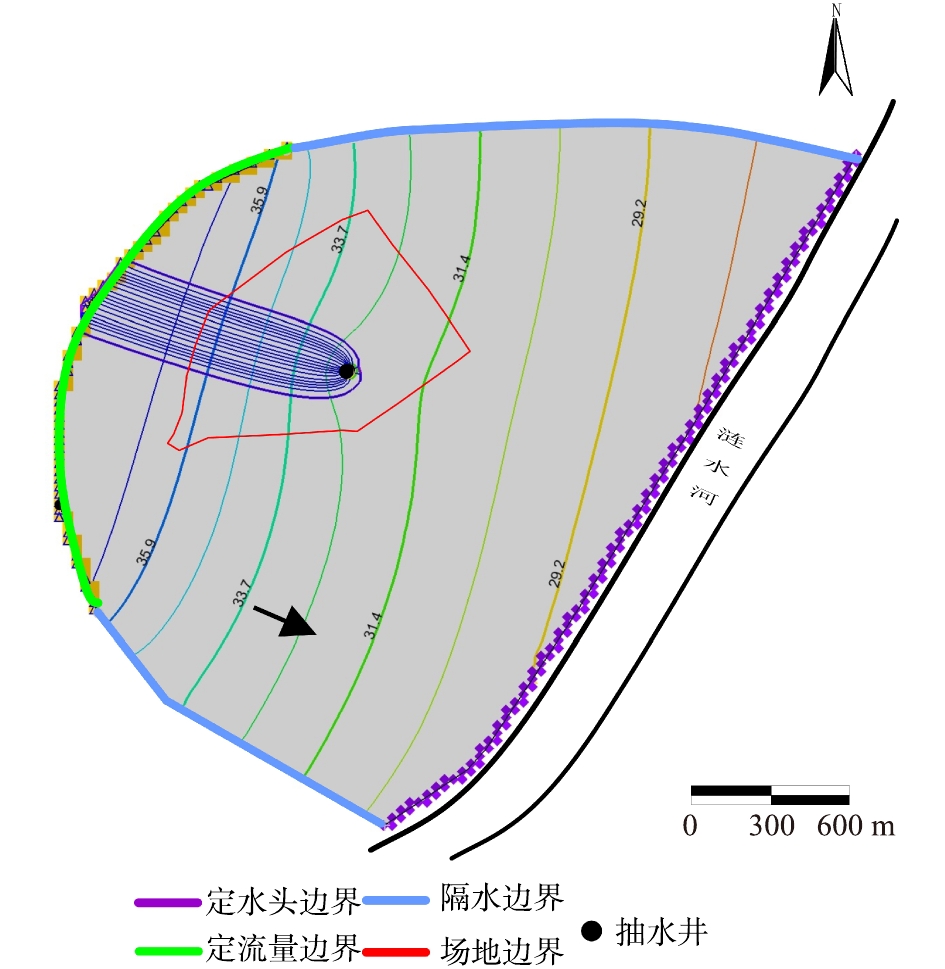

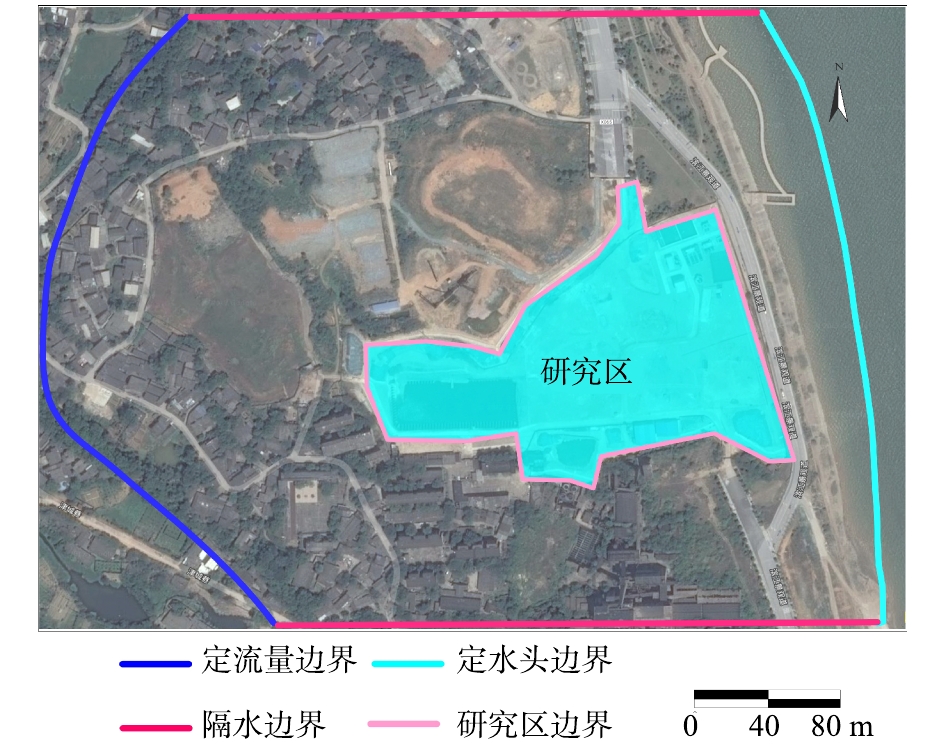

1)承压水类型场地参数计算。研究区承压含水层介质类型单一,可概化为均质各向同性含水层。研究区东部临河,为主要排泄边界,将其设为定水头边界;西部为地下水补给边界,将其概化为定流量边界;北部和南部垂直于地下水流方向设为零流量边界(图6)。承压含水层顶部为粉质黏土,底部为泥质粉砂岩,将其概化为隔水层。

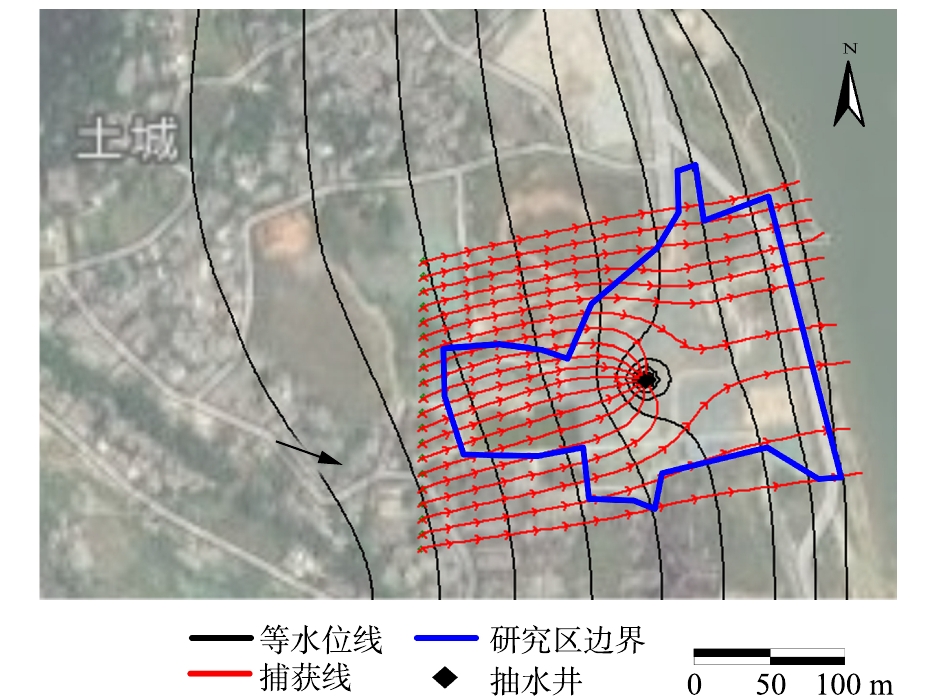

在建立水文地质概念模型的基础上,利用GMS建立地下水流数值模型,网格剖分采用有限差分的离散方法,模型共1层网格,模拟承压含水层,将该区域剖分为100×100的网格。根据研究区场地调查结果确定场地渗透系数为6.81 m·d−1,经模拟识别和模型验证给水度为0.1,孔隙度为0.25,弥散系数为10 m2·d−1。在建立水流模型的基础上,布设抽水井56号孔,抽水流量为120 m3·d−1,从单井捕获半径粒子追踪图(图6)可得,单井捕获半径为285 m,驻点距离抽水井为98 m。

2)潜水类型场地参数计算。研究区为潜水含水层,岩性单一,概化为均质各向同性含水层,地下水概化为二维稳定流,边界条件概化:研究区东部临江,为主要排泄边界,将东部边界设为定水头边界;西部有地下水径流存在,为地下水补给边界,将其概化为定流量边界;北部和南部垂直于地下水流方向概化为隔水边界(图7)。

在建立水文地质概念模型的基础上,利用GMS建立地下水流数值模型,网格剖分采用有限差分的离散方法,模型共1层网格,模拟孔隙潜水含水层,将该区域剖分为80×80的网格。

根据研究区调查结果确定场地渗透系数为18.78 m·d−1,模型识别与模型验证后确定含水层给水度为0.07,孔隙度为0.25,弥散系数为8 m2·d−1。在建立水流模型的基础上,布设抽水井,抽水流量为60 m3·d−1,从单井捕获半径粒子追踪图(图8)可得,单井捕获半径为84 m,驻点距离抽水井约50 m。

-

针对以上2类场地,以抽水实验实测值为准,分别求取了解析解公式计算值及数值模拟值相对于抽水实验实测值的误差。不同方法获取抽水井捕获半径及驻点值误差对比分析结果见表1。从表1中可以看出,对于承压水类型场地,利用解析解公式和数值模拟所得值相对于抽水实验实测值误差较小,分别为1.6%和3.2%,均在5.0%以内。这说明3种方法获取捕获半径、驻点均较为可靠,但实测法成本较高,数值模拟法对水文地质条件掌握程度的要求较高,解析法相对效率高、成本低。因此,对于水文地质条件相对简单的承压水类型场地,建议采用解析法获取不同流量下的捕获半径及驻点值更合理。

对于水位降深变化相对于含水层厚度不可忽略的潜水类型场地,利用解析解公式计算值相对于抽水实验实测值偏离较大,高达80.7%,利用数值模拟方法的计算值相对于抽水实验实测值偏离较小,为9.1%。由此可见,当场地条件不符合解析解计算公式假设条件时,计算得到的捕获半径及驻点值与实际情况偏离较大,数值不具有参考意义。因此,在计算水位降深变化相对于含水层厚度不可忽略的潜水类型场地捕获半径和驻点时,须对场地开展详细的水文地质调查,再采用数值模拟法获取抽水捕获半径和驻点值更适宜,结果见表1。

-

1)对于承压含水层,解析解计算值与实际观测值误差不超过5.0%。对于水位降深变化相对于含水层厚度不可忽略的潜水类型场地,解析解计算值与实际观测值则偏离较大,相对误差为80.7%;水文地质条件数据充分时,数值模拟计算结果与实际观测偏离较小,相对误差为9.1%。

2)对于均质、等厚承压水类型场地,可采用解析解计算公式法来获取单井捕获半径及驻点,该方法简便快捷,获取值与实际观测值较为吻合;对于水位降深相对含水层厚度不可忽略的潜水类型场地,可采用数值模拟法来获取单井捕获半径及驻点值,水文地质条件掌握越充分,模拟结果与实际观测值越相符。

3)在获取捕获半径及驻点时,可优先考虑解析解计算公式法;当水文地质条件不符合公式假设条件时,依次考虑数值模拟法、抽水实验实测法。

单井捕获地下水污染羽的优化方法

Optimal method of groundwater pollution plume capture by single well

-

摘要: 针对不同抽水井捕获半径及驻点获取方法存在局限性和误差的问题,以潜水、承压水2个类型污染场地为例,分别采用实测法、解析解公式法、数值模拟法3种方法计算单井捕获半径及驻点值;通过对比分析,研究了不同条件下3种方法的局限性及精确度;探讨了不同类型污染场地获取捕获半径及驻点的最适宜方法。结果表明:对于承压水类型,解析解计算值与实际观测值误差较小,为3.2%;对于水位降深相对于含水层厚度不可忽略的潜水类型,解析解计算值与实际观测值误差较大,为80.7%;在充分掌握水文地质条件时,数值模型模拟结果与实际观测误差值不超过10%。因此,当场地水文地质情况符合解析解公式假设条件时,可采用解析解公式法获取单井捕获半径及驻点,否则须利用数值模拟方法或实测法获取相关参数。研究成果为不同类型污染场地选择合适方法获取捕获半径及驻点提供了参考。Abstract: In view of the limitations and errors in the acquisition methods of capture radius and stagnation points of different pumping wells, two types of contaminated sites, such as unconfined aquifer and confined aquifer, were taken as examples. Subsequently, the capture radius and stagnation point of a single well are calculated by using the measurement method, the analytical solution formula method and the numerical simulation method, respectively. Through comparative analysis, the limitations and accuracy of the three methods under different conditions were studied. The optimum methods for obtaining the capture radius and stagnation point of different types of contaminated sites were discussed. The results show that for the type of confined aquifer, a low error of 3.2% between the calculated value of analytical solution and the measured value occurred. For the type of unconfined aquifer, its groundwater level drawdown could not be ignored with respect to aquifer thickness, a relatively high error of 80.7% between the calculated value of analytical solution and the measured value occurred. When the hydrogeological conditions were fully mastered, the error between the numerical model simulation result and the measured value did not exceed 10%. Therefore, when the hydrogeological conditions in the field met the assumed conditions of the analytical solution formula, the analytical solution formula could be used to obtain the capture radius and stagnation point of a single well, otherwise, the numerical simulation or field measurement method should be used to obtain the relevant parameters. This study provides a reference for selecting suitable methods to obtain the capture radius and stagnation point of different types of contaminated sites.

-

Key words:

- pumping test method /

- analytic solution formula /

- numerical simulation /

- capture radius /

- stagnation point /

- optimum

-

挥发性有机物 (volatile organic compounds,VOCs) 是土壤和地下水污染物中环境风险高且修复难度大的一类物质,具有化学性质活泼、毒性高、易挥发、易迁移、难管控等特点[1]。若VOCs污染场地未修复彻底就进行再开发利用,可能会导致异味或者有毒VOCs的蒸气入侵问题,引发社会群体性事件,因此,污染场地的修复再利用是环境管理部门关注的重点。

为规范污染场地修复工作,生态环境部先后发布了《建设用地土壤修复技术导则》 (HJ 25.4)、《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》 (HJ 25.5)、《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》 (HJ 25.6)、《建设用地土壤污染修复目标值制定指南 (试行) 》等标准指南。这些指南文件有力指导了我国污染场地修复工作,显著提升了相关工作的规范性和科学性。本文拟探讨我国VOCs污染场地修复中仍存在的5个突出问题,剖析这些问题背后的科学机制并提出相应对策建议,以期为环境管理部门加强源头管控、制定针对高风险复杂场地修复治理及安全利用的政策提供参考。

1. 污染修复深度止步于土壤层,忽视了基岩层中的污染

基岩层是位于土壤层之下地壳最表层的岩石层。基岩层经过漫长的风化作用会形成的疏松的、粗细不同的矿物颗粒的地表堆积体,从而形成了新土壤的母质,为土地提供未来的土壤矿质成分。由于基岩的钻探成本高,大部分污染调查的深度往往止步于土壤层,然而泄漏后的污染物只要数量足够多会持续下渗进入基岩层。如果基岩层的风化程度高、裂隙发育好,大量的污染物则会赋存在基岩裂隙中[2]。特别是对于氯代烃类、氯苯类、多氯联苯、煤焦油、木馏油、重油等重非水相液体 (dense nonaqueous phase liquids,DNAPL) 类污染物,这类物质的密度比水大且与水不互溶,DNAPL在重力作用下不断地沿着土壤孔隙或者岩石裂隙下渗,直至遇到低渗层。对于DNAPL重污染场地,即使把表层污染土全部清挖仍可能有大量DNAPL残留在基岩中。随着地下水位的上下波动或水平流动或者土壤气挥发途径,赋存在基岩裂隙中的污染物会不断释放进入包气带和饱水带,最终导致以下问题:1) 修复达标后回填的土壤再次被污染;2) 地下水中相应污染浓度持续超标;3) 土壤气污染以及蒸气入侵危害[1]。

因此,部分场地基岩层中赋存的污染物数量可能非常巨大,占比可能远超土壤层,若仅对土壤层进行修复会遗留大量污染物,而这些残留的污染物仍会随着地下水或者土壤气不断向外释放。如果在这类基岩中残存大量污染物的地块上建设新的建筑可能会出现蒸气入侵问题,我国已有实际案例,因此,建议监管部门和修复调查单位加强对这类特殊场地类型的关注,必要时应出台相应管理办法。

过去三十年来,美国、加拿大等国对于DNAPL污染基岩裂隙场地的调查和修复取得了一系列进展,但彻底修复这类场地仍极具挑战[2]。针对此问题,笔者提出如下建议:1) 增强对于基岩裂隙污染调查和修复的科研投入;2) 对于土壤层厚度薄且污染风险高的地块,场地调查和修复应充分关注基岩层;3)由于基岩层的调查和修复成本高,对于基岩层中污染严重的地块很难做到彻底修复,且其残留污染的环境风险仍然较高,因此对于这类地块的再开发利用应严加限制。。

2. 表层土采样可能会高估VOCs污染土壤的修复效果

《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》 (HJ 25.5) 是我国污染土壤修复效果评估工作的主要参考依据。该导则详细规定了污染土壤分别采用异位修复、原位修复、风险管控等措施后的效果评估方法。该导则发布以来有效地规范了我国土壤修复评估工作的开展。对于采用异位修复的地块,该指南分别规定了基坑清理效果和异位修复后土壤堆体修复效果的布点采样评估方法。而针对基坑清理效果,则进一步规定了基坑底部和侧壁的布点数量和位置。《建设用地土壤污染修复目标值制定指南 (试行) 》规定:“基坑坑底和侧壁的样品以去除杂质后的土壤表层样为主 (0~20 cm) ,不排除深层采样”。受到时间和经济成本限制,很多修复效果评估项目通常只进行表层土壤采样。这对重金属和SVOCs污染场地问题不大,但对于VOCs污染土壤可能会高估其修复效果。对于大多数异位修复的污染场地,在基坑开挖后至效果评估采样之前可能会间隔几个月以上。而经过几个月的挥发和淋溶,表层土中的VOCs可能完全消散,但深层土中的VOCs却仍超标,故表层土采样可能会高估VOCs污染土壤的基坑清理效果。

针对上述问题,有两个解决思路。一是对涉及VOCs污染的基坑用手钻等方法进行深层土壤采样,采集埋深1 m 甚至更深层的土壤。尽管这样操作比较繁琐、时间成本会增加,但能显著提高样品的代表性和评估结果的可靠性。二是抓大放小,即抓住污染场地中最易造成危害的情形。实际上,小尺度、离散且轻微超标的土壤污染点并不会造成严重的环境问题,最容易出问题的还是VOCs污染严重且规模较大的污染源。对于这类污染源地下水监测及土壤气监测能起到非常好的指示作用,具体可参考本系列专论前期论述[3-4]及本文下一部分。

3. 修复效果评估中地下水监测数据的指示作用未受到足够重视

污染物在土壤中分布赋存具有高度非均质性,加上土壤采样可能存在VOCs挥发损失,故仅依赖土壤监测数据很可能遗漏VOCs重污染域[5]。实际上,由于土壤和地下水之间密切的物质交换及地下水较快的物质传输扩散能力,地下水监测比土壤监测更容易揭示地层中的VOCs污染[3]。相对于多环芳烃等SVOCs,大部分VOCs的水溶性更高,能更容易通过溶解进入地下水并形成地下水污染羽。地下水是一个拥有完整补-径-排系统的动态开放系统。若在地下水中检测到较高浓度的某种污染物,则在地层中通常存在对应土壤污染源 (这类土壤污染源未必是土壤,可称为“含水层介质”,为便于理解,后文仍沿称其为“土壤”) 。仅有地下水污染而不存在土壤污染源的可能性较低,只有当一次性泄漏了有限体积的污染物且污染物不易吸附时才可能出现这种仅地下水污染而土壤未污染的情形。。这种不易吸附污染物构成的地下水污染羽往往很快便被地下水稀释,故此类特殊情况无法形成稳定持久的污染羽。反过来说,若在地下水中持续监测到某种污染物,这说明地下水中存在一个较持久的污染羽,故地层中也必然存在一个持久的土壤污染源。因此,地下水监测数据不仅直接反映了地下水的污染状况,且间接反映土壤的污染状况。修复后的地下水出现浓度“拖尾”或者“反弹”现象实际上指示了土壤中存在未被清除的污染物。因此,《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》 (HJ 25.6) 规定应对此类地块实施两年的监测期。

然而,部分修复项目迫于土地开发压力,对《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》 (HJ 25.6) 执行不严格,给地块的安全利用埋下隐患。针对上述问题,笔者建议:1) 在修复效果评估阶段应严格执行《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》 (HJ 25.6) 的技术规定;2) 对VOCs污染场地初步调查、详细调查、修复运行效果监测、修复效果评估等各个阶段中的地下水监测数据予以充分重视,对于超标污染物甚至有检出污染物的监测数据要给予足够重视,并进行深入分析;3) 充分结合目标污染物的理化性质、环境归趋行为、分布赋存特征等信息挖掘监测数据背后的科学机制和指示意义。

4. 地下水修复目标值的制定流程不规范,部分项目制定的修复目标值过高

生态环境部尚未颁布关于地下水修复目标值制定的技术指南。国内通行的做法是以《地下水质量标准》 (GB/T 14848) 中的III类或者IV类水标准作为修复目标,部分项目会通过地下水风险评估放宽修复目标。然而,由于风险评估方法的不确定性或使用不规范,少数基于风险评估制定的地下水修复目标值过高,个别项目甚至达到可能存在自由相 (NAPL) 的程度。由于已有实践表明,部分复杂场地的地下水修复很难完全达标[6],故适当放宽地下水修复目标值的观点具有一定合理性。值得注意的是,我国的《地下水质量标准》 (GB/T 14848) 中的IV类水标准比国外地下水标准更为宽松。以氯代烃VOCs为例,《地下水质量标准》 (GB/T 14848) 中的IV类水标准比美国场地修复常用的MCL标准普遍偏高8~150倍。因此,我国IV类水不达标与美国MCL不达标所反映的地层中残余污染程度不在同一数量级。我国残余污染程度及其环境风险可能比美国高一个甚至几个数量级。国内有少数地块的地下水修复目标值可能比美国引起监管部门介入并触发修复项目的触发浓度还要高。这些不合理现象使得污染地块的安全利用存在较大隐患。

针对以上问题,笔者提出如下4条建议。1) 应尽快制定污染场地地下水修复目标上限值制定指南。2) 该指南应该参考《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》-GB36600和《建设用地土壤污染修复目标值制定指南 (试行) 》的思路,允许地下水修复目标值根据项目实际情况进行适度调整,但不应超过一定上限,即制定一个类似于GB36600中管制值的地下水修复目标上限值。3) 地下水修复目标上限值 (或管制值) 的制定不能只基于风险评估计算的结果,而应该充分考虑每种污染物各自的理化性质、迁移转化归趋机制、环境赋存特征、国外同类标准的取值、经济社会承受能力等因素。笔者将在下一篇专论中对地下水修复目标上限值 (管制值) 的制定进行讨论。4) 我国的地下水风险评估方法仍需梳理完善。

5. 部分复杂污染场地修复后安全利用的不确定性较大

复杂污染场地是指水文地质条件复杂、污染程度重、环境危害大的场地。这类污染场地是各国环境管理部门关注的重点[7]。这些国家过去四十年的场地修复实践表明,现有的修复技术对于少数复杂场地的修复效果不佳,在五十年甚至一百年内也很难将这些复杂场地的地下水修复至饮用水标准 (Maximum Contaminant Level,MCL) [8]。1993年,美国环保署 (USEPA) 发布了“修复技术不可达”场地的评估指南[9],我国学者近年来也启动这方面的研究[6]。修复不可达 (Technical Impracticability) 这一概念的提出承认了工程技术在解决复杂污染场地方面的局限性[9],具有非常重要的积极意义。不过修复不可达不意味着“躺平”,对于美国提出的这一概念有以下4点值得注意。1) 美国的技术不可达对标的是非常严苛的饮用水标准 (MCL) ,而中国的地下水IV类水标准比美国MCL宽松,故中国与美国在地下水修复达标的难易程度方面并不相同。由于中国的标准比美国宽松,在美国技术不可达的场地在中国未必不可达。2) 美国对于技术不可达场地的认定流程和后续管理仍存在争议,USEPA新出台的管理文件趋向于减少使用不可达豁免。2011年,USEPA在撤销了1995年发布的一项关于DNAPL场地技术不可达豁免的技术文件,并发表了一项澄清文件[10]。澄清文件认为“自1990年代开始对于DNAPL的场地调查和修复治理的科学理论和技术手段都取得了长足的进步”[10]。3) 在美国,每年真正通过技术不可达评估得到豁免的场地数量很少,且近些年的审批日趋严格,数量呈减少的趋势。1988—2017年,美国超级基金场地中仅有96个场地得到了105份豁免许可 (年均3.54个场地) [11]。其中,2012—2017年仅有11个场地得到了14份豁免许可 (年均仅1.83个场地) [12]。4) 获得豁免的场地并不意味着其环境风险可接受,也不意味场地可以结案而不进行后续管理,更不意味着场地可以不加限制地进行再开发利用。USEPA认为,即使目标场地得到豁免,仍需做到“阻止地下水污染羽的进一步扩散,切断残余污染物的潜在人体暴露途径,评估风险降低程度”,并“实施必要的风险管控措施以确保周边居民的健康和环境得到保护”[10]。截至2012年,1988至2011年获得豁免的96个场地中,69个场地仍在执行包括土地利用限制在内的制度控制,31个场地仍在继续进行污染源清挖,17个场地进行了源区的阻隔,11个场地在进行源修复。部分获得豁免的场地仍在进行抽出处理等修复措施。

复杂污染场地污染程度重、环境危害大,容易引起社会舆情事件,这是土壤地下水环境管理工作中的重点。作为环保细分行业,污染场地修复行业存在的基本逻辑前提是“污染土壤地下水未经修复治理会造成不可接受的环境危害和健康风险,退役工业污染场地需做到净地出让否则无法保障土地的安全利用”。另一方面,其他国家现有实践证明,即使不考虑经济成本,单从工程技术角度评估少数复杂污染场地的彻底修复在短时间内是无法实现的。我国近几年的实践情况也发现,极个别修复项目出现了修复完成地块在进行房地产开发后,因出现VOCs蒸气入侵或其他场地相关环境问题导致几十亿甚至上百亿的房地产项目无法交付使用,给地方政府带来了极大压力。

因此,并不是所有污染场地都能进行彻底修复。部分场地残余污染的风险超过了现阶段可接受的水平。对于这类高风险技术不可达地场地,如果盲目进行开发利用将带来不可预知的环境和健康风险。笔者提出如下2条建议。1) 对于高风险复杂场地采用“暂时搁置”的思路,在现阶段禁止或至少做到严格限制其再开发应利用,等将来修复管控技术突破或者对场地中污染物扩散迁移规律,以及长期环境风险有更加全面客观认识以后,再进行更加合理的规划利用。这一点已经在《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》中有所体现,但部分地方政府在执行阶段并没有全面落实规划的要求。2) 如果高风险复杂场地周边存在敏感目标且场地内污染物存在迁移扩散风险时,应该加监测和预警,必要时采取有效的风险管控措施防止污染扩散,避免造成更大的环境危害。

-

表 1 不同方式获取抽水井捕获半径及驻点值的对比

Table 1. Comparison between the capture radius and stagnation points obtained by different methods

场地类型 参数类型 抽水流量/(m3·d−1) 抽水实验实测值/m 解析解公式计算值/m 数值模拟值/m 解析解公式法误差值/% 数值模拟法误差值/% 承压水类型 捕获半径 120 290 293.7 285 1.3 1.7 驻点 120 95 93.5 98 1.6 3.2 潜水类型 捕获半径 60 88 33.3 84 58.4 4.6 驻点 60 55 10.6 50 80.7 9.1 -

[1] 姜烈, 何江涛, 姜永海, 等. 地下水硝酸盐污染抽出处理优化方法模拟研究[J]. 环境科学, 2014, 35(7): 2572-2578. [2] 王燕.硝酸盐地下水污染数值模拟与抽出-处理技术抽水井优化研究[D]. 保定: 河北农业大学, 2014. [3] 蒲敏. 污染场地地下水抽出处理技术研究[J]. 环境工程, 2017, 35(4): 6-10. [4] 万鹏.污染地下水抽出-处理技术的抽水方案优化研究[D]. 北京: 清华大学, 2013. [5] 张艳.污染场地抽出-处理技术影响因素及优化方案研究[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2010. [6] 任增平. 水力截获技术及其研究进展[J]. 水文地质工程地质, 2001(6): 73-77. doi: 10.3969/j.issn.1000-3665.2001.06.026 [7] JAVANDEL I, TSANG C. Capture-zone type curves: A tool for aquifer cleanup[J]. Groundwater, 1986, 24(5): 616-625. [8] GRUBB S. Analytical model for estimation of steady-state capture zones of pumping wells in confined and unconfined aquifers[J]. Groundwater, 1993, 31(1): 27-32. [9] ZLOTNIK V. A Effects of anisotropy on the capture zone of a partially penetrating well[J]. Groundwater, 1997, 35(5): 842-847. [10] BAIR E S, LAHM T D. Variations in capture-zone geometry of a partially penetrating pumping well in an unconfined aquifer[J]. Groundwater, 1996, 34(5): 842-852. [11] SATKIN R L, BEDIENT P B. Effectiveness of various aquifer restoration schemes under variable hydrogeologic conditions[J]. Groundwater, 1988, 26(4): 488-498. [12] KIM J W. Optimal pumping time for a pump-and-treat determined from radial convergent tracer tests[J]. Geosciences Journal, 2014, 18(1): 69-80. doi: 10.1007/s12303-013-0051-x [13] 刘明柱, 陈鸿汉, 胡丽琴, 等. 生物降解作用下地下水中TCE、PCE迁移转化的数值模拟研究[J]. 地学前缘, 2006, 13(1): 155-159. doi: 10.3321/j.issn:1005-2321.2006.01.021 [14] 于虎广. 基于Visual Modflow的曲周县地下水中盐分运移模拟研究[D]. 邯郸: 河北工程大学, 2012. [15] 陈崇希, 王旭升, 胡立堂. 地下水流数值模拟中抽水井水位的校正[J]. 水利学报, 2007, 38(4): 481-485. doi: 10.3321/j.issn:0559-9350.2007.04.016 [16] 张海岛.长治盆地浅层孔隙地下水流数值模拟研究[D]. 邯郸: 河北工程大学, 2017. [17] 白福高, 刘明柱, 刘伟江, 等. 潮白河河道地下水人工回灌包气带水分运移模拟[J]. 环境污染与防治, 2016, 38(6): 88-91. [18] 刘燕, 辛璐君, 郭建青, 等. 抽水实验确定各向异性含水层参数的实例讨论[J]. 勘察科学技术, 2012(6): 5-9. doi: 10.3969/j.issn.1001-3946.2012.06.002 [19] 蒋辉. 基于Aquifer Test的抽水实验参数计算方法分析[J]. 水文地质工程地质, 2011, 38(2): 35-38. doi: 10.3969/j.issn.1000-3665.2011.02.006 [20] 中华人民共和国水利部发布. 中华人民共和国水利行业标准水利水电工程钻孔抽水试验规程: SL 320-2005[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2005. -

下载:

下载: