-

剩余污泥是采用活性污泥法的污水处理厂主要的副产物[1]。目前,针对剩余污泥有多种处理处置方法,主要包括填埋、焚烧、厌氧消化、好氧堆肥等。其中,厌氧消化作为一种成本较低、稳定有机物、减少污泥体积、产出甲烷能源的技术,吸引了越来越多的关注[2]。然而,由于污泥在厌氧消化过程中具有缓慢的水解速率和较弱的产甲烷潜力,使该技术的应用受到了较大的限制[3-4]。为改善污泥的厌氧消化性能,常采用热水解[5]、超声波[6]、碱解法[4]等预处理技术对污泥中的细胞和胞外聚合物进行破解,从而释放有机物进入液相,达到改善污泥的水解速率和产甲烷潜力的目的。在众多预处理技术中,超声波破解效率快、破解程度高且无化学添加,使超声波破解污泥技术成为了热门的研究方向之一[6-8]。然而,目前大部分超声波破解污泥的研究仅限于实验室阶段,距离工业化应用仍有较大差距。

超声波反应器分探头式和槽式超声波反应器2种[9]。近年来,一些研究人员对2种类型的超声波技术进行了工业化应用的尝试。NICKEL等[10]在研究中报道了一种管道式超声波反应器,最大功率为3.6 kW,体积为1.3 L,利用该反应器破解污泥后,厌氧消化一级反应动力学速率常数由0.26 d−1提高至0.52 d−1。此外,NICKEL等[10]还开发了一种工业化规模探头式超声波反应器,体积为29 L,共计5个频率20 kHz、功率2 kW的超声波换能器,停留时间为30 s,在连续塞流式超声波处理污泥情况下,70 Wh·L−1能量输入条件下可获得50%的COD溶出率。GOGATE等[11-12]先后研发了双频率、三频率多探头超声波槽式反应器,但只是应用于废水处理,并未在污泥处理中取得应用。

上述研究对2种类型的超声波反应器均进行了优化并进行了工业化应用尝试。有研究[11-14]表明,同等功率下低功率多换能器槽式超声波反应器相比传统大功率单换能器探头式超声波反应器的声场强度更大,声场分布更均匀,能量利用效率更高。然而,目前对于工业化规模低功率多探头槽式超声波反应器破解污泥的研究还未见报道。本研究利用1台250 L的低功率多探头槽式超声波反应器,建立工业化规模超声波破解污泥实验,并探究了工业化规模超声波对不同浓度固体(TS)污泥物理化学特性及后续厌氧消化性能的改善效果。

-

实验所用污泥为天津某污水处理厂的剩余污泥,该厂采用A2/O活性污泥处理工艺,处理能力为300 000 m3·d−1。污泥取自于污泥脱水车间的脱水污泥,固体浓度为20%。

-

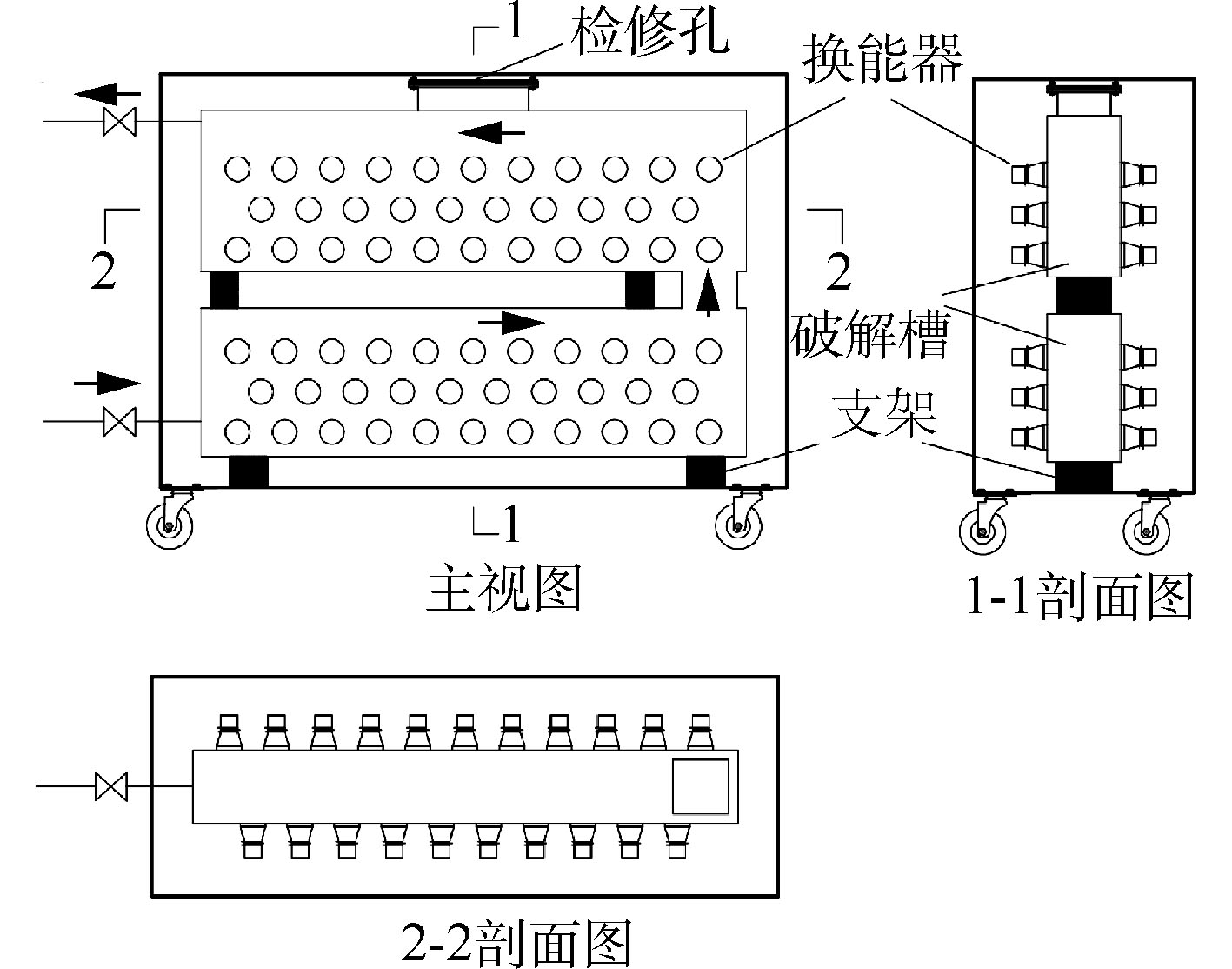

多探头槽式超声波反应器如图1所示。该超声波预处理设备主要由超声波换能器探头、超声波破解槽、超声波反应器箱体、超声波发生器、超声波发生器机柜和电缆线路系统组成。超声波破解槽体容积为250 L,总功率为10 kW。超声波换能器探头参数为20 kHz,100 W,按需求均匀错位布置于破解槽体两侧壁,反应器箱体设隔音棉环绕破解槽四周,破解槽和反应器箱体材料为304不锈钢,超声波发生器电源2台,分别使用电缆连接、控制左右两侧壁的探头,进行开闭,发生器电源功率数字显示实时超声波功率。

-

污泥在搅拌池内稀释搅拌TS至2%、4%、6%、8%、10%,之后泵入超声反应器内,工作时调整总输入功率为10 kW,设计4个污泥破解时间分别为15、30、45和60 min。破解方式为序批式,污泥加满反应器后,关闭进泥泵及反应器进出阀门,开启超声反应器,在运行15、30、45和60 min时取样监测。

-

厌氧消化实验采用全自动甲烷潜力测试系统(AMPTSⅡ,碧普(瑞典)有限公司),反应瓶体积650 mL,有效容积400 mL,混合投加泥按照基质和接种泥VS 2∶1的比例进行配比。投加污泥后,对瓶内通入氮气5 min以排出氧气。发酵温度稳定设置在37.5 ℃。沼气中CO2被100 mL瓶内80 mL 3 mol·L−1的NaOH所吸收,剩余的气体进入自动气体计量装置,每天的产气量数据会自动储存在自动化系统中,随时可以调出。

-

TS、VS、SCOD采用美国公共卫生协会推荐的标准方法[15]进行测定;溶解性多糖和总多糖采用蒽酮比色法[16-17]测定;溶解性蛋白质和总蛋白质采用Lowry法[17-18]测定;利用马尔文激光粒度仪(MasterSizer 2000,英国马尔文仪器有限公司)测定污泥粒径分布及平均粒径。

-

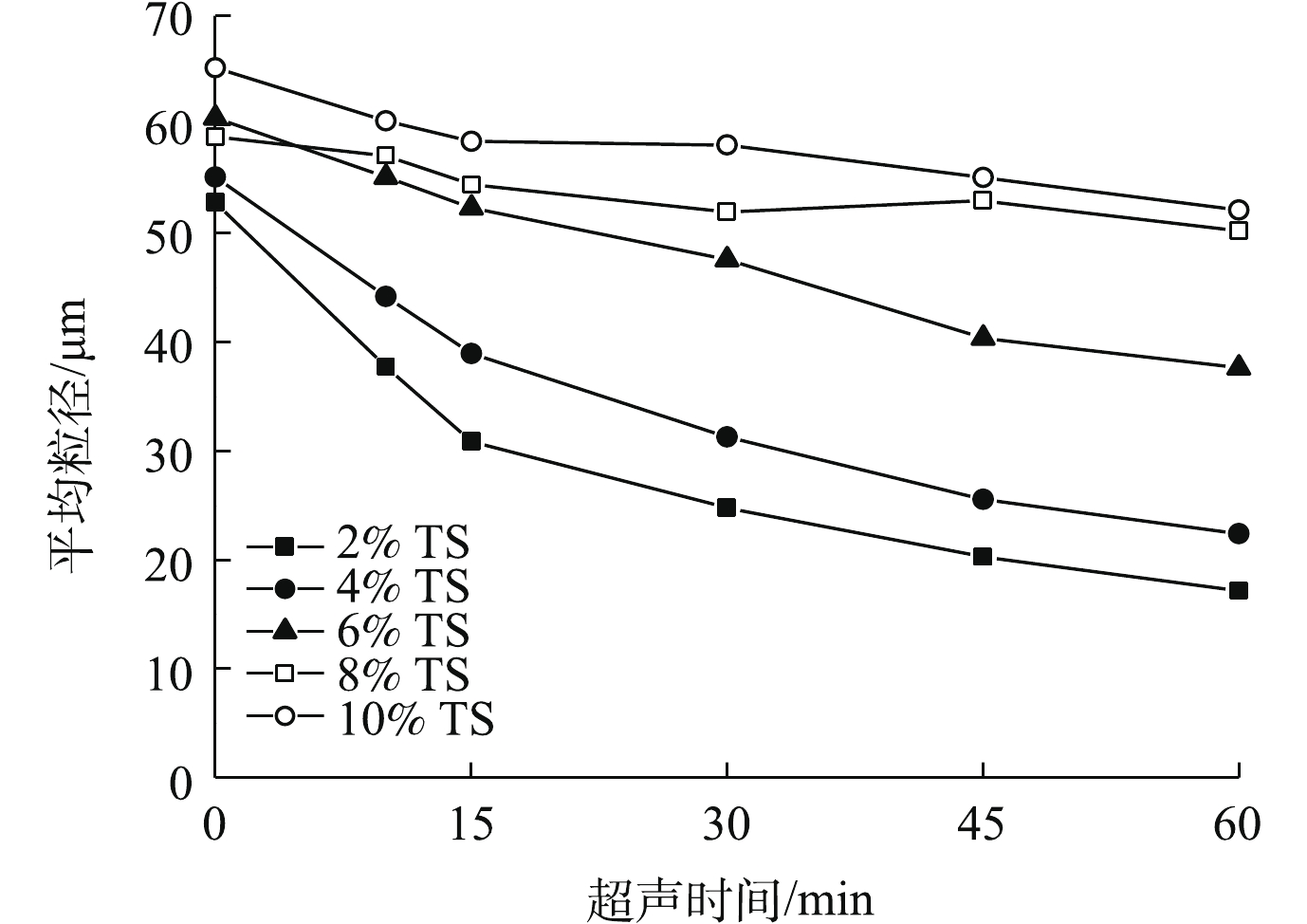

当超声破解污泥时,可以通过观测污泥中固体颗粒平均粒径的变化来分析其对污泥的破解效果。图2为不同TS污泥平均粒径随超声时间的变化情况。由图2可知,相比对照组污泥,60 min超声波破解时间条件下,2% TS和4% TS污泥的平均粒径分别由52.82 μm和55.17 μm降低至17.16 μm和22.39 μm,而6%、8%和10% TS的污泥降低幅度较小,分别由60.62、58.86和65.22 μm降低至37.66、50.22和52.14 μm。污泥粒径变小证实了超声波对污泥中的固体微粒进行了破解。在本研究中,低固体浓度和高固体浓度的污泥的粒径都有一定降低,不同的粒径变化反映了污泥不同的破解程度。对于TS在6%以上的污泥,超声波的大部分声能被固体物质所吸收,不能对污泥进行有效的破解;对于2% TS和4% TS的污泥,超声波可以对其污泥进行有效的破解,污泥中的絮体、微生物、固体颗粒和菌胶团被打散,有机物溶出,固体污泥粒径变小。

-

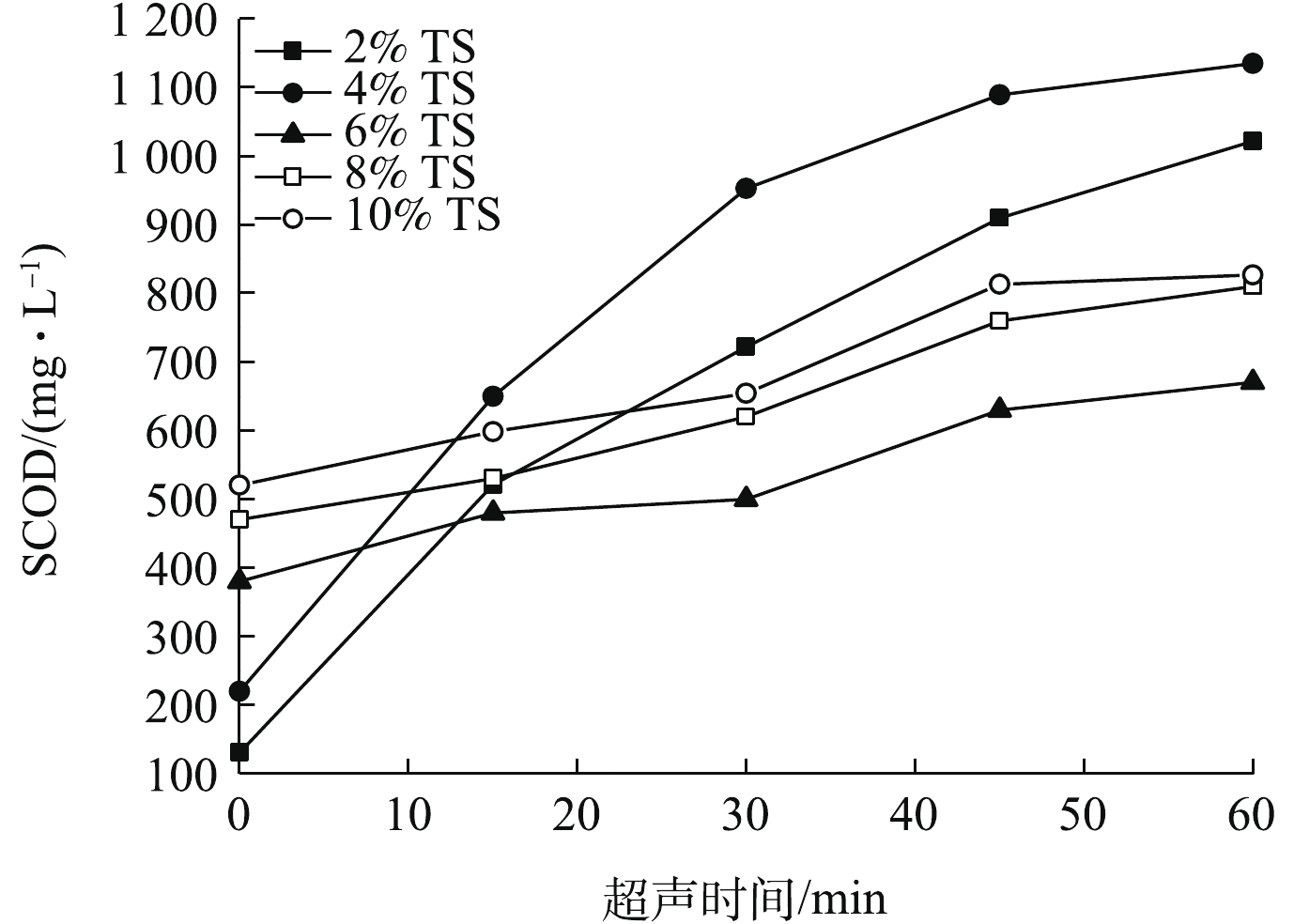

为进一步研究超声对污泥的破解程度,需要对污泥中耗氧类有机化合物(以COD计)、蛋白质、多糖的溶出情况进行测定分析。不同TS污泥超声波破解后,污泥SCOD随时间的变化如图3所示。由图3可知,随着污泥破解时间的延长,各不同比例TS下污泥SCOD均逐渐增加。当TS为2%和4%时,超声破解时间为30 min时,SCOD分别从130 mg·L−1和220 mg·L−1增加到722 mg·L−1和953 mg·L−1;超声破解时间增加至60 min,SCOD分别增长到1 022 mg·L−1和1 135 mg·L−1。当TS为6%、8%和10%时,SCOD随超声时间的增加而增加,超声破解时间增加到60 min,SCOD浓度从380、470和520 mg·L−1分别增长到670、810和827 mg·L−1。上述结果说明,超声对TS浓度2%和4%的污泥进行了有效的破解,前30 min内,破解效率较高,30 min后,SCOD增长速度明显变缓;超声波对4% TS的破解效果优于对2% TS污泥的破解效果;超声波对TS为6%、8%和10%的污泥破解效果较差,SCOD随超声时间的增加保持微弱的增加趋势。超声波对低固体浓度污泥破解效率高,但对高固体浓度的污泥破解效率较低。其主要原因是:对于较高浓度的污泥,超声波中的能量大部分被固体物质所吸收,故空化作用被衰减,达不到有效破解污泥的目的[19]。因此,利用超声波破解污泥时,宜选用TS浓度不高于4%的污泥。

-

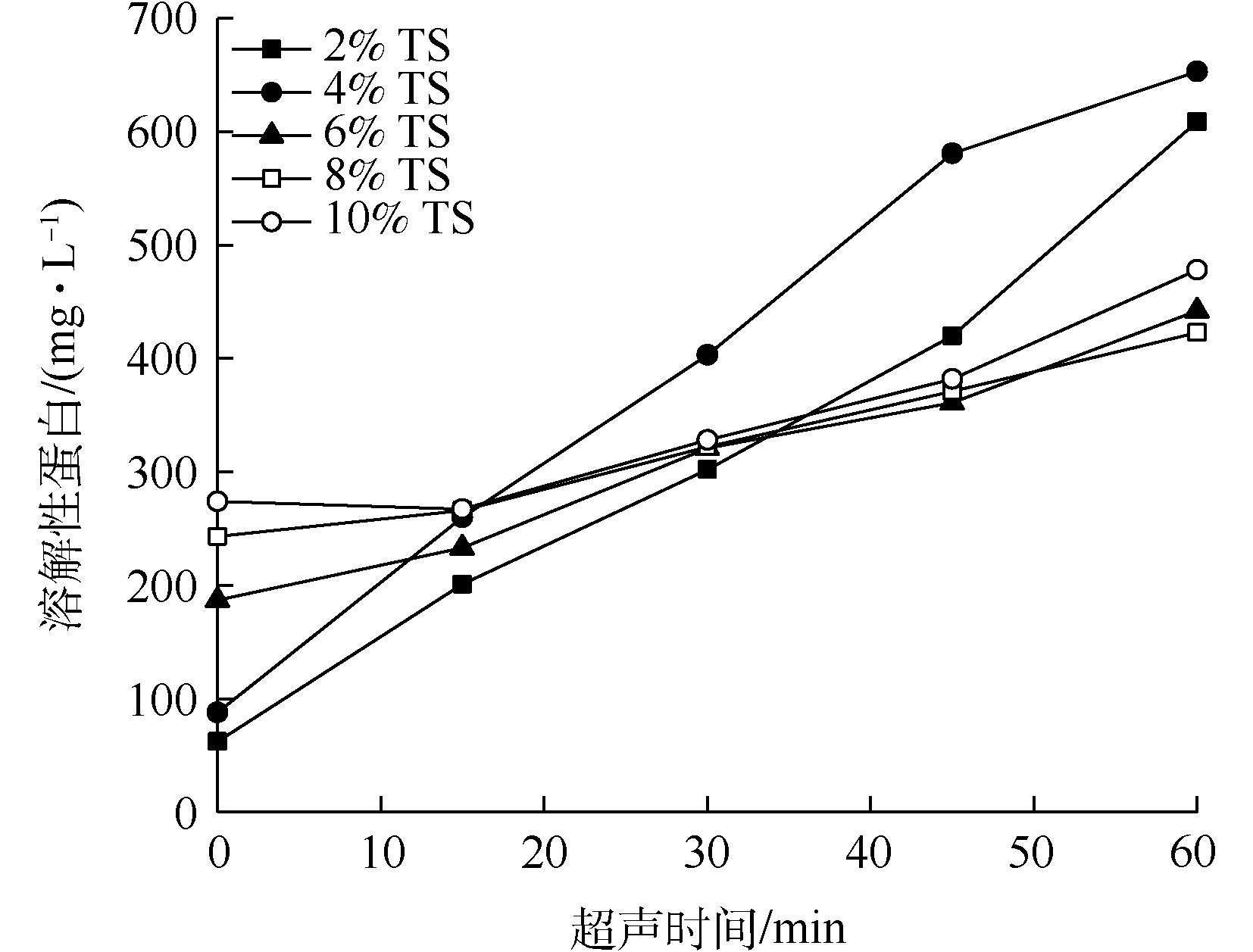

剩余污泥中的有机成分主要包括蛋白质、多糖和脂类,大部分的有机成分都被污泥中微生物细胞及胞外聚合物包裹,污泥被超声预处理以后,SCOD增加,这主要归因于蛋白质和多糖的溶出[7]。不同浓度的TS污泥被超声波破解后,溶解性蛋白质的浓度随超声时间的变化如图4所示。由图4可知,和SCOD溶出情况类似。当TS高于6%时,蛋白质溶出效果并不明显;当污泥TS为2%时,超声时间30 min和60 min条件下蛋白质浓度分别为302 mg·L−1和609 mg·L−1;当污泥TS为4%时,超声时间为30 min和60 min条件下蛋白质浓度分别为403 mg·L−1和653 mg·L−1。上述结果表明,超声波对6% TS或更高固体浓度污泥的蛋白质溶出效果不明显,当污泥TS在4%时,超声波对蛋白质破解效果优于TS为2%的污泥。

蛋白质是污泥有机物中的重要组成部分,在本研究中,对于TS浓度为2%和4%的污泥进行超声破解后,蛋白质溶出较明显。按照蛋白质的COD当量系数1.50 g·g−1[20]计算,60 min超声破解后,TS浓度为2%和4%的污泥溶出的蛋白质COD当量分别占溶出COD总量的89.3%和86.3%,以上结果证实了溶出物质的主要成分是蛋白质。

-

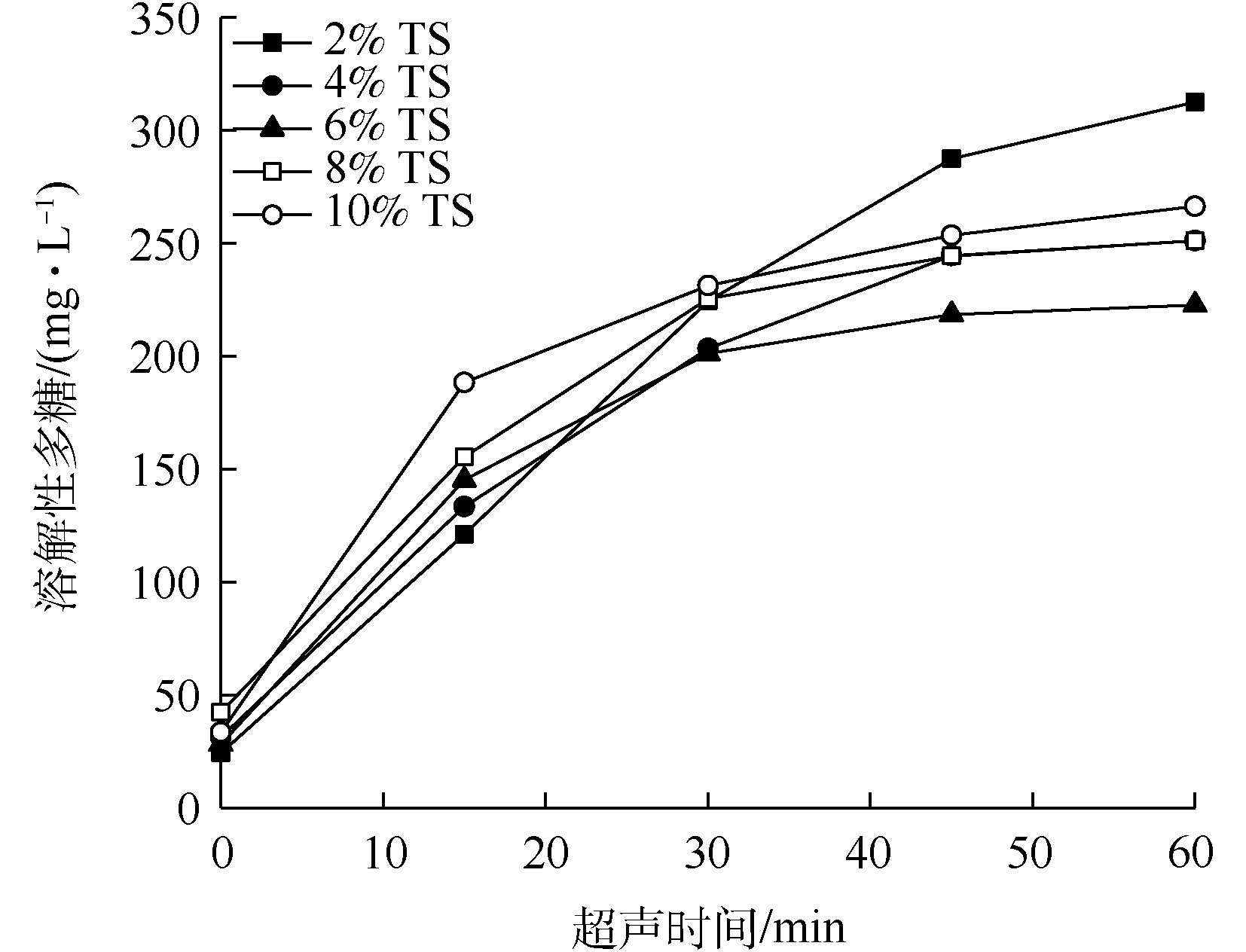

超声波破解不同浓度TS的污泥后,溶解性多糖浓度随超声时间的变化如图5所示。由图5可知,与COD及蛋白质的溶出情况不同,在30 min破解时间内,各浓度TS下的污泥溶解性多糖的溶出趋势较为相似,并无明显差别。在破解时间60 min后,2%、4%、6%、8%和10% TS污泥中溶解性多糖的浓度分别为312.4、251.1、222.7、251.2和266.3 mg·L−1。此结果表明,在本研究中,当超声波破解污泥时,超声波对污泥中多糖溶出效果有限。多糖溶出效果较差的原因可能是在本研究中所用的脱水污泥特性所致。

多糖同样是污泥有机物中的重要组成部分,在本研究中,按照多糖的COD当量系数1.07 g·g−1[20]计算,在60 min超声破解后,TS浓度2%、4%、6%、8%和10%污泥中溶解性多糖的COD当量分别占溶出COD总量的32.7%、23.7%、35.6%、33.2%和34.5%。因此,多糖也是污泥有机溶出物的主要成分,但在COD总量占比中,相比蛋白质较少。

-

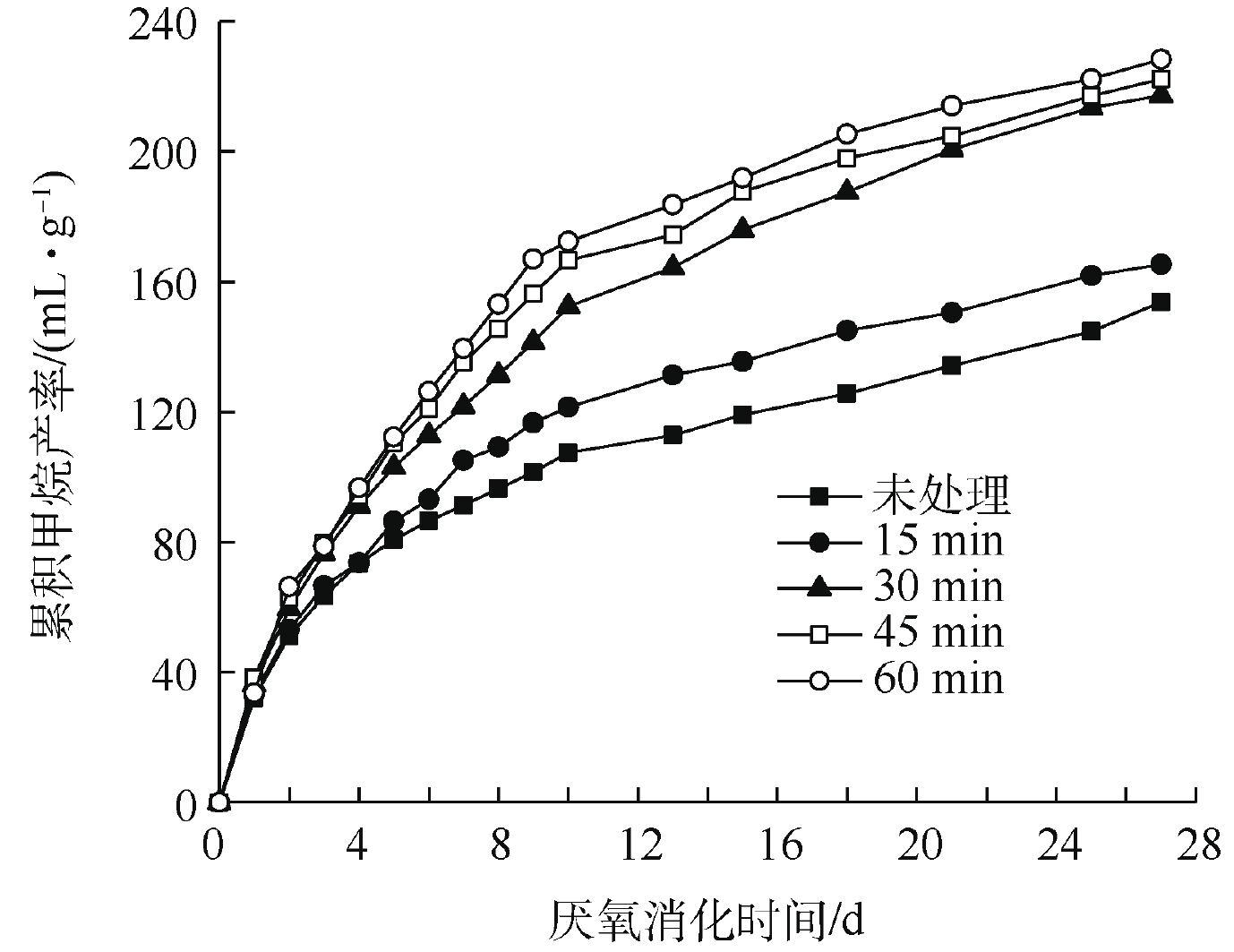

不同超声波破解时间下TS浓度2%污泥厌氧消化累积甲烷产率的变化如图6所示。由图6可知,在27 d厌氧消化过程中,厌氧消化累积甲烷产率随超声时间的增加逐渐升高。相比对照组污泥,15、30、45和60 min超声波预处理后,污泥预处理的累积甲烷产率分别增加了7.5%、41.2%、44.6%和48.5%;15 min超声波的破解时间对污泥甲烷产率增加量较小(增加了7.5%),30 min超声波破解时间下甲烷产率明显提升了41.2%,而破解时间的进一步增加对甲烷产率增加则有限。

结合前面对污泥有机物的溶出效果的研究结果,TS浓度为2%的污泥COD在60 min内几乎始终保持线性增加的趋势。然而,在评价累积甲烷产率时,30 min是有效提升甲烷产率的超声破解时间,30 min之后仅对甲烷产率有微弱提升。上述结果说明,COD的增加和甲烷产率的增加并不是绝对相关的,这和KIM等[21]的研究结果是一致的。超声波破解污泥时,较长的时间虽然会使有机物溶出浓度有一定增加,但是溶出的有机物中并不全是易生物降解的有机物,因此,超声时间对厌氧消化性能的改善也需要进行综合评估。

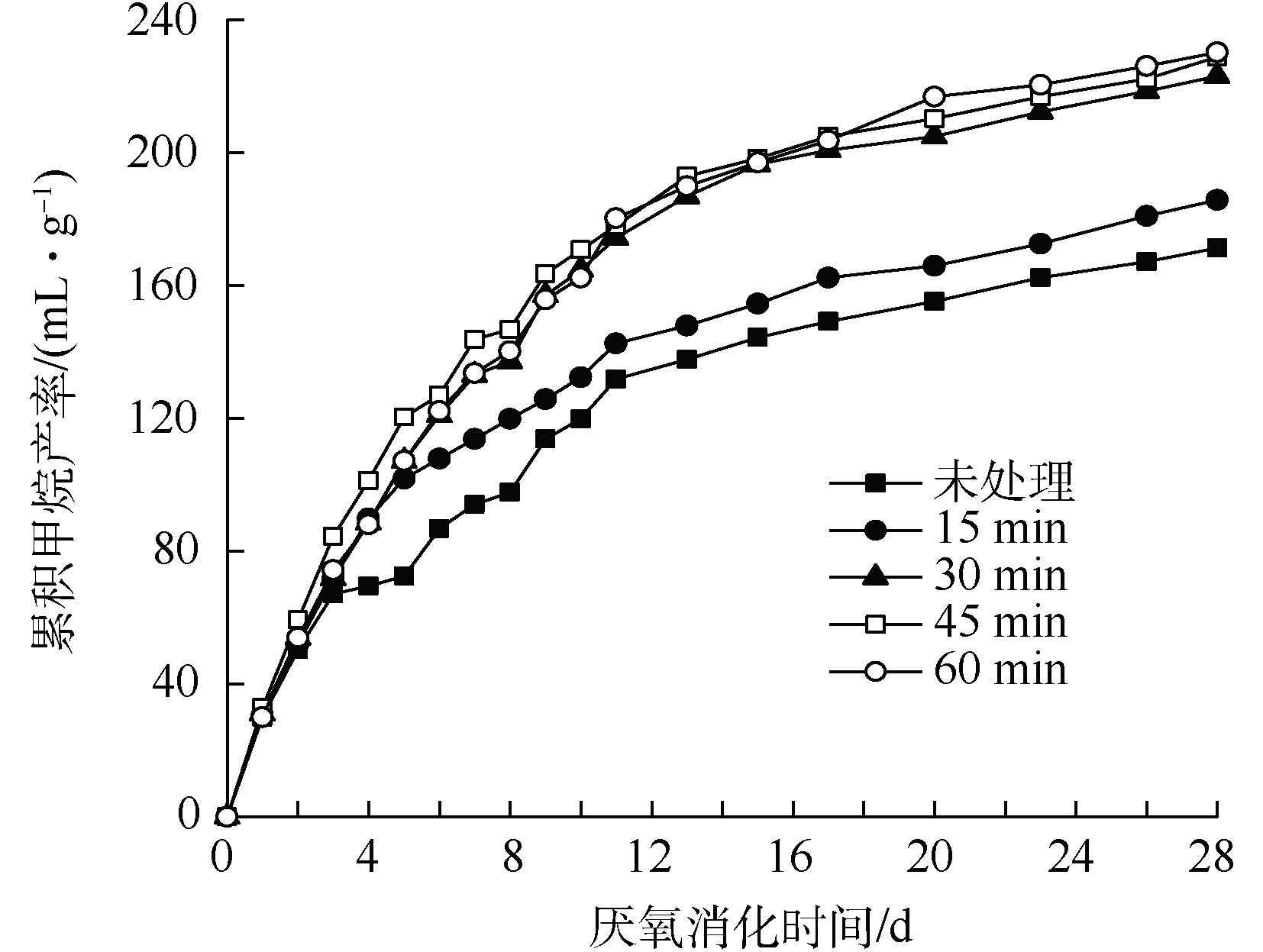

不同超声时间下TS浓度为4%的污泥厌氧消化过程中的累积甲烷产率如图7所示。由图7可知,随超声时间的增加,厌氧消化累积甲烷产率逐渐增加。相比对照组污泥,15、30、45和60 min超声波预处理后,污泥预处理的累积甲烷产率分别增加了8.4%、30.2%、33.6%和34.4%;相比未处理污泥,15 min超声波的破解时间对污泥甲烷产率仅增加了8.4%,30 min超声波对甲烷产率显著增加了30.2%,破解时间的继续增加对甲烷产率作用不明显。

当超声对TS浓度为4%的污泥进行破解时,前30 min超声破解时间下溶解性有机污染物的溶出量占60 min超声破解时间下溶解性有机污染物溶出量的90%,这说明30 min内对污泥破解已经达到了较高的程度,而30~60 min的超声破解对污泥COD溶出较少。上述结果说明,在低功率密度超声破解污泥时,延长时间并不意味COD溶出率和甲烷产率的增加,仍存在有效的破解时间范围,在该范围内进行超声波破解可以促进COD溶出率和甲烷产率增加,当超过该时间范围后对污泥厌氧消化改善不明显。因此,在实际应用中,需要对破解时间进行优化,根据需要选择最合适的破解时间,以获得更高的能量利用效率。

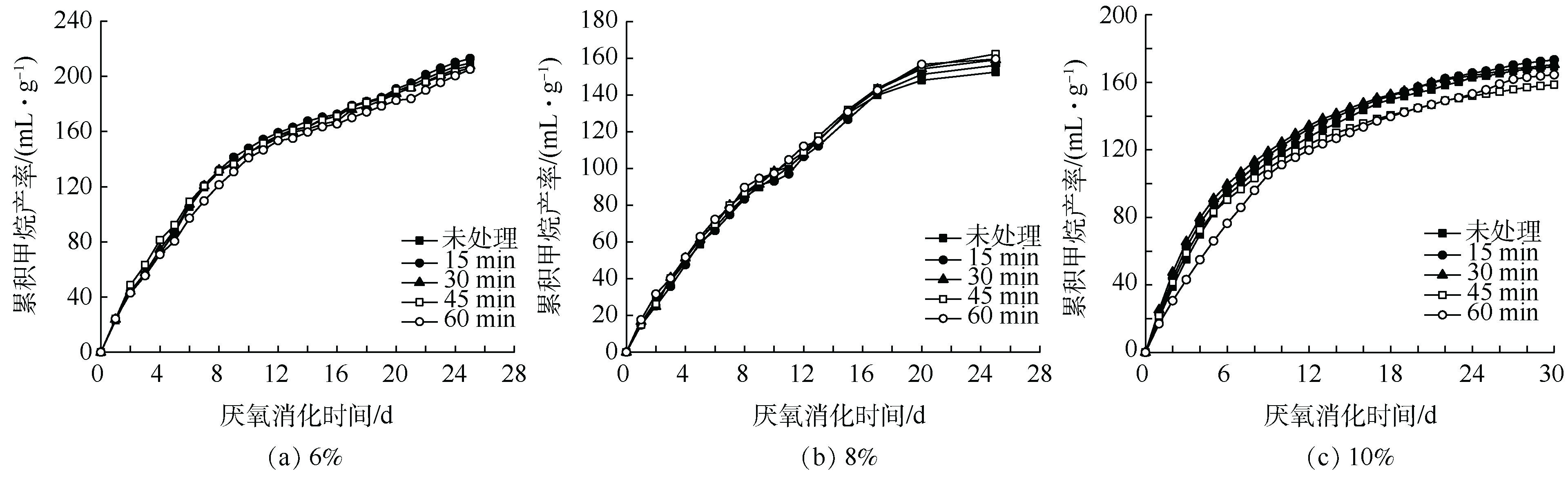

不同超声时间下,6% TS(图8(a))、8% TS(图8(b)和10% TS(图8(c)污泥厌氧消化过程中的累积甲烷产率如图8所示。相比对照组,随超声时间的增加,各浓度的TS下甲烷产率未见明显升高。因此,当TS为6%时,不但对COD、蛋白质和多糖破解溶出有限,对厌氧消化累积甲烷产量也没有明显改善。

由上述结果可知,在利用超声波预处理污泥时,要对污泥浓度、破解时间进行优化,选取最优的污泥浓度和超声波破解时间,以获得更好的破解效果和更高的能量利用效率。该多探头槽式超声波反应器破解污泥的最佳固体浓度条件是不高于4%,超声波破解时间是不超过30 min。

-

不同浓度的TS下,污泥厌氧消化后VS去除率随超声时间变化情况如表1所示。由表1可知,随固体浓度的增加,VS去除率呈现降低的趋势;而随超声时间的增加,VS去除率呈现升高的趋势。固体浓度越高,污泥厌氧消化后有机物去除率越低,该结果与FERNÁNDEZ等[22]的研究结果是一致的;超声波破解污泥后,2% TS和4% TS污泥的VS去除率相比对照组有明显提升,而6%和更高浓度TS的污泥VS去除率相比对照组提升并不明显,这与甲烷产率的结果是对应的;2% TS和4% TS污泥的VS去除率在超声破解时间为15 min时分别提升了1.84%和1.5%,在超声破解30 min时VS去除率分别提升了6.34%和8.92%,30 min之后VS去除率未见明显升高。上述结果说明,30 min内对污泥的破解更有效,继续延长时间对VS去除率提升并不明显。

在厌氧消化过程中,有机物被微生物代谢降解,转化为甲烷,因此,甲烷产率和VS去除率基本是一致的,与甲烷产量的改善情况一样,30 min破解时间对污泥厌氧消化VS去除率最有效。

-

1)随污泥固体浓度的增加,多探头槽式超声波反应器破解污泥的程度逐渐降低,污泥粒径降低幅度逐渐减缓,污泥中有机物溶出效果逐渐减弱。该多探头槽式超声波反应器破解污泥的最佳固体浓度条件为不高于4%。

2)对于TS浓度为2%和4%的污泥,随超声破解时间的延长,多探头槽式超声波反应器破解污泥的程度逐渐增加,污泥中溶解性有机物浓度逐渐增加,在30 min破解时间条件下,污泥甲烷产率分别提升了41.2%和30.2%,30 min后延长超声破解时间对厌氧消化性能改善影响较小。

3)对于TS浓度为2%和4%的污泥,多探头槽式超声波超声破解30 min时,VS去除率相比对照组分别提升了6.34%和8.92%。本研究为超声波破解污泥技术的工业化应用提供了理论依据。

工业化规模超声波预处理对不同固体浓度污泥厌氧消化性能的影响

Effect of full-scale ultrasonic pretreatment on anaerobic digestion performance of sludge with different solid concentrations

-

摘要: 针对活性污泥厌氧消化水解速率慢的问题,通过工业化规模超声波反应器对不同固体浓度污泥开展了破解研究。采用粒径分析及溶解性COD、蛋白质和多糖浓度监测的方法研究了超声波破解前后污泥物理化学特性的变化;评估了超声波破解对污泥厌氧消化产甲烷潜力及有机物降解规律的影响。结果表明:工业化规模超声波破解不同固体浓度污泥后,污泥粒径均有所降低,而溶解性COD、蛋白质和多糖的浓度均有增加;超声波对污泥的破解程度与破解时间和固体浓度有关,其随破解时间增加而增加,随污泥固体浓度增加而减弱;超声波破解固体浓度2%和4%的污泥30 min后,累积甲烷产率分别提升41.2%和30.2%,当破解时间和固体浓度进一步增加时,污泥甲烷产率无明显变化。本研究结果可为超声波破解污泥技术的工业化应用提供参考。Abstract: To resolve the problem of low hydrolysis rate of activated sludge during anaerobic digestion process, an industrial scale ultrasonic reactor was used to disintegrate excess sludge under different solid concentrations. The physical and chemical characters of sludge before and after ultrasonic disintegration were evaluated in terms of particle size, and soluble COD, protein, carbohydrate. Effects of ultrasonic disintegration on cumulative methane yield and organism decomposition during anaerobic digestion process were studied. The results indicated that with the pretreatment of ultrasonic operation, the particle size of sludge was reduced, while an obvious increase of the concentrations of SCOD, soluble protein and carbohydrate occurred. The disintegration degree increased with sonication time extension, and decreased with the increase of solid concentrations. After 30 min ultrasonic pretreatment of 2% and 4% TS sludge, their methane yield increased up to 41.2% and 30.2%, respectively. However, there was no obvious increase of methane yield as ultrasonic time and sludge TS further increased. Through above research, the results provide technological support for ultrasonic pretreatment at industrial scale.

-

Key words:

- full-scale /

- ultrasonic pretreatment /

- sludge pretreatment /

- activated sludge /

- anaerobic digestion

-

剩余污泥是采用活性污泥法的污水处理厂主要的副产物[1]。目前,针对剩余污泥有多种处理处置方法,主要包括填埋、焚烧、厌氧消化、好氧堆肥等。其中,厌氧消化作为一种成本较低、稳定有机物、减少污泥体积、产出甲烷能源的技术,吸引了越来越多的关注[2]。然而,由于污泥在厌氧消化过程中具有缓慢的水解速率和较弱的产甲烷潜力,使该技术的应用受到了较大的限制[3-4]。为改善污泥的厌氧消化性能,常采用热水解[5]、超声波[6]、碱解法[4]等预处理技术对污泥中的细胞和胞外聚合物进行破解,从而释放有机物进入液相,达到改善污泥的水解速率和产甲烷潜力的目的。在众多预处理技术中,超声波破解效率快、破解程度高且无化学添加,使超声波破解污泥技术成为了热门的研究方向之一[6-8]。然而,目前大部分超声波破解污泥的研究仅限于实验室阶段,距离工业化应用仍有较大差距。

超声波反应器分探头式和槽式超声波反应器2种[9]。近年来,一些研究人员对2种类型的超声波技术进行了工业化应用的尝试。NICKEL等[10]在研究中报道了一种管道式超声波反应器,最大功率为3.6 kW,体积为1.3 L,利用该反应器破解污泥后,厌氧消化一级反应动力学速率常数由0.26 d−1提高至0.52 d−1。此外,NICKEL等[10]还开发了一种工业化规模探头式超声波反应器,体积为29 L,共计5个频率20 kHz、功率2 kW的超声波换能器,停留时间为30 s,在连续塞流式超声波处理污泥情况下,70 Wh·L−1能量输入条件下可获得50%的COD溶出率。GOGATE等[11-12]先后研发了双频率、三频率多探头超声波槽式反应器,但只是应用于废水处理,并未在污泥处理中取得应用。

上述研究对2种类型的超声波反应器均进行了优化并进行了工业化应用尝试。有研究[11-14]表明,同等功率下低功率多换能器槽式超声波反应器相比传统大功率单换能器探头式超声波反应器的声场强度更大,声场分布更均匀,能量利用效率更高。然而,目前对于工业化规模低功率多探头槽式超声波反应器破解污泥的研究还未见报道。本研究利用1台250 L的低功率多探头槽式超声波反应器,建立工业化规模超声波破解污泥实验,并探究了工业化规模超声波对不同浓度固体(TS)污泥物理化学特性及后续厌氧消化性能的改善效果。

1. 材料与方法

1.1 实验原料

实验所用污泥为天津某污水处理厂的剩余污泥,该厂采用A2/O活性污泥处理工艺,处理能力为300 000 m3·d−1。污泥取自于污泥脱水车间的脱水污泥,固体浓度为20%。

1.2 实验装置

多探头槽式超声波反应器如图1所示。该超声波预处理设备主要由超声波换能器探头、超声波破解槽、超声波反应器箱体、超声波发生器、超声波发生器机柜和电缆线路系统组成。超声波破解槽体容积为250 L,总功率为10 kW。超声波换能器探头参数为20 kHz,100 W,按需求均匀错位布置于破解槽体两侧壁,反应器箱体设隔音棉环绕破解槽四周,破解槽和反应器箱体材料为304不锈钢,超声波发生器电源2台,分别使用电缆连接、控制左右两侧壁的探头,进行开闭,发生器电源功率数字显示实时超声波功率。

1.3 超声波预处理方法

污泥在搅拌池内稀释搅拌TS至2%、4%、6%、8%、10%,之后泵入超声反应器内,工作时调整总输入功率为10 kW,设计4个污泥破解时间分别为15、30、45和60 min。破解方式为序批式,污泥加满反应器后,关闭进泥泵及反应器进出阀门,开启超声反应器,在运行15、30、45和60 min时取样监测。

1.4 厌氧消化实验方法

厌氧消化实验采用全自动甲烷潜力测试系统(AMPTSⅡ,碧普(瑞典)有限公司),反应瓶体积650 mL,有效容积400 mL,混合投加泥按照基质和接种泥VS 2∶1的比例进行配比。投加污泥后,对瓶内通入氮气5 min以排出氧气。发酵温度稳定设置在37.5 ℃。沼气中CO2被100 mL瓶内80 mL 3 mol·L−1的NaOH所吸收,剩余的气体进入自动气体计量装置,每天的产气量数据会自动储存在自动化系统中,随时可以调出。

1.5 分析方法

TS、VS、SCOD采用美国公共卫生协会推荐的标准方法[15]进行测定;溶解性多糖和总多糖采用蒽酮比色法[16-17]测定;溶解性蛋白质和总蛋白质采用Lowry法[17-18]测定;利用马尔文激光粒度仪(MasterSizer 2000,英国马尔文仪器有限公司)测定污泥粒径分布及平均粒径。

2. 结果与讨论

2.1 污泥平均粒径的变化

当超声破解污泥时,可以通过观测污泥中固体颗粒平均粒径的变化来分析其对污泥的破解效果。图2为不同TS污泥平均粒径随超声时间的变化情况。由图2可知,相比对照组污泥,60 min超声波破解时间条件下,2% TS和4% TS污泥的平均粒径分别由52.82 μm和55.17 μm降低至17.16 μm和22.39 μm,而6%、8%和10% TS的污泥降低幅度较小,分别由60.62、58.86和65.22 μm降低至37.66、50.22和52.14 μm。污泥粒径变小证实了超声波对污泥中的固体微粒进行了破解。在本研究中,低固体浓度和高固体浓度的污泥的粒径都有一定降低,不同的粒径变化反映了污泥不同的破解程度。对于TS在6%以上的污泥,超声波的大部分声能被固体物质所吸收,不能对污泥进行有效的破解;对于2% TS和4% TS的污泥,超声波可以对其污泥进行有效的破解,污泥中的絮体、微生物、固体颗粒和菌胶团被打散,有机物溶出,固体污泥粒径变小。

2.2 对污泥中SCOD的影响

为进一步研究超声对污泥的破解程度,需要对污泥中耗氧类有机化合物(以COD计)、蛋白质、多糖的溶出情况进行测定分析。不同TS污泥超声波破解后,污泥SCOD随时间的变化如图3所示。由图3可知,随着污泥破解时间的延长,各不同比例TS下污泥SCOD均逐渐增加。当TS为2%和4%时,超声破解时间为30 min时,SCOD分别从130 mg·L−1和220 mg·L−1增加到722 mg·L−1和953 mg·L−1;超声破解时间增加至60 min,SCOD分别增长到1 022 mg·L−1和1 135 mg·L−1。当TS为6%、8%和10%时,SCOD随超声时间的增加而增加,超声破解时间增加到60 min,SCOD浓度从380、470和520 mg·L−1分别增长到670、810和827 mg·L−1。上述结果说明,超声对TS浓度2%和4%的污泥进行了有效的破解,前30 min内,破解效率较高,30 min后,SCOD增长速度明显变缓;超声波对4% TS的破解效果优于对2% TS污泥的破解效果;超声波对TS为6%、8%和10%的污泥破解效果较差,SCOD随超声时间的增加保持微弱的增加趋势。超声波对低固体浓度污泥破解效率高,但对高固体浓度的污泥破解效率较低。其主要原因是:对于较高浓度的污泥,超声波中的能量大部分被固体物质所吸收,故空化作用被衰减,达不到有效破解污泥的目的[19]。因此,利用超声波破解污泥时,宜选用TS浓度不高于4%的污泥。

2.3 对污泥中溶解性蛋白质的影响

剩余污泥中的有机成分主要包括蛋白质、多糖和脂类,大部分的有机成分都被污泥中微生物细胞及胞外聚合物包裹,污泥被超声预处理以后,SCOD增加,这主要归因于蛋白质和多糖的溶出[7]。不同浓度的TS污泥被超声波破解后,溶解性蛋白质的浓度随超声时间的变化如图4所示。由图4可知,和SCOD溶出情况类似。当TS高于6%时,蛋白质溶出效果并不明显;当污泥TS为2%时,超声时间30 min和60 min条件下蛋白质浓度分别为302 mg·L−1和609 mg·L−1;当污泥TS为4%时,超声时间为30 min和60 min条件下蛋白质浓度分别为403 mg·L−1和653 mg·L−1。上述结果表明,超声波对6% TS或更高固体浓度污泥的蛋白质溶出效果不明显,当污泥TS在4%时,超声波对蛋白质破解效果优于TS为2%的污泥。

蛋白质是污泥有机物中的重要组成部分,在本研究中,对于TS浓度为2%和4%的污泥进行超声破解后,蛋白质溶出较明显。按照蛋白质的COD当量系数1.50 g·g−1[20]计算,60 min超声破解后,TS浓度为2%和4%的污泥溶出的蛋白质COD当量分别占溶出COD总量的89.3%和86.3%,以上结果证实了溶出物质的主要成分是蛋白质。

2.4 对污泥中溶解性多糖的影响

超声波破解不同浓度TS的污泥后,溶解性多糖浓度随超声时间的变化如图5所示。由图5可知,与COD及蛋白质的溶出情况不同,在30 min破解时间内,各浓度TS下的污泥溶解性多糖的溶出趋势较为相似,并无明显差别。在破解时间60 min后,2%、4%、6%、8%和10% TS污泥中溶解性多糖的浓度分别为312.4、251.1、222.7、251.2和266.3 mg·L−1。此结果表明,在本研究中,当超声波破解污泥时,超声波对污泥中多糖溶出效果有限。多糖溶出效果较差的原因可能是在本研究中所用的脱水污泥特性所致。

多糖同样是污泥有机物中的重要组成部分,在本研究中,按照多糖的COD当量系数1.07 g·g−1[20]计算,在60 min超声破解后,TS浓度2%、4%、6%、8%和10%污泥中溶解性多糖的COD当量分别占溶出COD总量的32.7%、23.7%、35.6%、33.2%和34.5%。因此,多糖也是污泥有机溶出物的主要成分,但在COD总量占比中,相比蛋白质较少。

2.5 超声预处理对不同固体浓度污泥厌氧消化性能的影响

2.5.1 预处理对污泥厌氧消化甲烷产率的影响

不同超声波破解时间下TS浓度2%污泥厌氧消化累积甲烷产率的变化如图6所示。由图6可知,在27 d厌氧消化过程中,厌氧消化累积甲烷产率随超声时间的增加逐渐升高。相比对照组污泥,15、30、45和60 min超声波预处理后,污泥预处理的累积甲烷产率分别增加了7.5%、41.2%、44.6%和48.5%;15 min超声波的破解时间对污泥甲烷产率增加量较小(增加了7.5%),30 min超声波破解时间下甲烷产率明显提升了41.2%,而破解时间的进一步增加对甲烷产率增加则有限。

结合前面对污泥有机物的溶出效果的研究结果,TS浓度为2%的污泥COD在60 min内几乎始终保持线性增加的趋势。然而,在评价累积甲烷产率时,30 min是有效提升甲烷产率的超声破解时间,30 min之后仅对甲烷产率有微弱提升。上述结果说明,COD的增加和甲烷产率的增加并不是绝对相关的,这和KIM等[21]的研究结果是一致的。超声波破解污泥时,较长的时间虽然会使有机物溶出浓度有一定增加,但是溶出的有机物中并不全是易生物降解的有机物,因此,超声时间对厌氧消化性能的改善也需要进行综合评估。

不同超声时间下TS浓度为4%的污泥厌氧消化过程中的累积甲烷产率如图7所示。由图7可知,随超声时间的增加,厌氧消化累积甲烷产率逐渐增加。相比对照组污泥,15、30、45和60 min超声波预处理后,污泥预处理的累积甲烷产率分别增加了8.4%、30.2%、33.6%和34.4%;相比未处理污泥,15 min超声波的破解时间对污泥甲烷产率仅增加了8.4%,30 min超声波对甲烷产率显著增加了30.2%,破解时间的继续增加对甲烷产率作用不明显。

当超声对TS浓度为4%的污泥进行破解时,前30 min超声破解时间下溶解性有机污染物的溶出量占60 min超声破解时间下溶解性有机污染物溶出量的90%,这说明30 min内对污泥破解已经达到了较高的程度,而30~60 min的超声破解对污泥COD溶出较少。上述结果说明,在低功率密度超声破解污泥时,延长时间并不意味COD溶出率和甲烷产率的增加,仍存在有效的破解时间范围,在该范围内进行超声波破解可以促进COD溶出率和甲烷产率增加,当超过该时间范围后对污泥厌氧消化改善不明显。因此,在实际应用中,需要对破解时间进行优化,根据需要选择最合适的破解时间,以获得更高的能量利用效率。

不同超声时间下,6% TS(图8(a))、8% TS(图8(b)和10% TS(图8(c)污泥厌氧消化过程中的累积甲烷产率如图8所示。相比对照组,随超声时间的增加,各浓度的TS下甲烷产率未见明显升高。因此,当TS为6%时,不但对COD、蛋白质和多糖破解溶出有限,对厌氧消化累积甲烷产量也没有明显改善。

由上述结果可知,在利用超声波预处理污泥时,要对污泥浓度、破解时间进行优化,选取最优的污泥浓度和超声波破解时间,以获得更好的破解效果和更高的能量利用效率。该多探头槽式超声波反应器破解污泥的最佳固体浓度条件是不高于4%,超声波破解时间是不超过30 min。

2.5.2 预处理对污泥厌氧消化有机物去除率的影响

不同浓度的TS下,污泥厌氧消化后VS去除率随超声时间变化情况如表1所示。由表1可知,随固体浓度的增加,VS去除率呈现降低的趋势;而随超声时间的增加,VS去除率呈现升高的趋势。固体浓度越高,污泥厌氧消化后有机物去除率越低,该结果与FERNÁNDEZ等[22]的研究结果是一致的;超声波破解污泥后,2% TS和4% TS污泥的VS去除率相比对照组有明显提升,而6%和更高浓度TS的污泥VS去除率相比对照组提升并不明显,这与甲烷产率的结果是对应的;2% TS和4% TS污泥的VS去除率在超声破解时间为15 min时分别提升了1.84%和1.5%,在超声破解30 min时VS去除率分别提升了6.34%和8.92%,30 min之后VS去除率未见明显升高。上述结果说明,30 min内对污泥的破解更有效,继续延长时间对VS去除率提升并不明显。

表 1 超声预处理后污泥VS去除率的变化Table 1. Changes in VS removal of sludge after ultrasonic pretreatmentTS浓度/% VS去除率(对照组)/% VS去除率(超声处理)/% 超声15 min 超声30 min 超声45 min 超声60 min 2 34.83 36.67 41.17 40.68 42.61 4 33.52 35.02 42.44 41.70 42.94 6 32.11 33.74 32.08 34.21 31.04 8 28.54 30.01 29.62 29.55 28.42 10 28.27 27.32 29.09 30.62 28.33 在厌氧消化过程中,有机物被微生物代谢降解,转化为甲烷,因此,甲烷产率和VS去除率基本是一致的,与甲烷产量的改善情况一样,30 min破解时间对污泥厌氧消化VS去除率最有效。

3. 结论

1)随污泥固体浓度的增加,多探头槽式超声波反应器破解污泥的程度逐渐降低,污泥粒径降低幅度逐渐减缓,污泥中有机物溶出效果逐渐减弱。该多探头槽式超声波反应器破解污泥的最佳固体浓度条件为不高于4%。

2)对于TS浓度为2%和4%的污泥,随超声破解时间的延长,多探头槽式超声波反应器破解污泥的程度逐渐增加,污泥中溶解性有机物浓度逐渐增加,在30 min破解时间条件下,污泥甲烷产率分别提升了41.2%和30.2%,30 min后延长超声破解时间对厌氧消化性能改善影响较小。

3)对于TS浓度为2%和4%的污泥,多探头槽式超声波超声破解30 min时,VS去除率相比对照组分别提升了6.34%和8.92%。本研究为超声波破解污泥技术的工业化应用提供了理论依据。

-

表 1 超声预处理后污泥VS去除率的变化

Table 1. Changes in VS removal of sludge after ultrasonic pretreatment

TS浓度/% VS去除率(对照组)/% VS去除率(超声处理)/% 超声15 min 超声30 min 超声45 min 超声60 min 2 34.83 36.67 41.17 40.68 42.61 4 33.52 35.02 42.44 41.70 42.94 6 32.11 33.74 32.08 34.21 31.04 8 28.54 30.01 29.62 29.55 28.42 10 28.27 27.32 29.09 30.62 28.33 -

[1] ZHANG L, DUAN H, YE L, et al. Increasing capacity of an anaerobic sludge digester through FNA pre-treatment of thickened waste activated sludge[J]. Water Research, 2019, 149: 406-413. doi: 10.1016/j.watres.2018.11.008 [2] 晏发春, 汪恂, 张雷, 等. 高温热水解预处理厌氧消化技术实例分析[J]. 中国给水排水, 2016, 32(18): 35-37. [3] ŞAHINKAYA S, SEVIMLI M F. Synergistic effects of sono-alkaline pretreatment on anaerobic biodegradability of waste activated sludge[J]. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2013, 19(1): 197-206. [4] TIAN X, WANG C, TRZCINSKI A P, et al. Insights on the solubilization products after combined alkaline and ultrasonic pre-treatment of sewage sludge[J]. Journal of Environmental Sciences, 2015, 29: 97-105. doi: 10.1016/j.jes.2014.07.024 [5] 王平. 热水解厌氧消化工艺的分析和应用探讨[J]. 给水排水, 2015, 3(1): 33-38. doi: 10.3969/j.issn.1002-8471.2015.01.008 [6] PILLI S, YAN S, TYAGI R D, et al. Anaerobic digestion of ultrasonicated sludge at different solids concentrations-computation of mass-energy balance and greenhouse gas emissions[J]. Journal of Environmental Management, 2016, 166: 374-386. [7] ZHANG B, JI M, WANG F, et al. Damage of EPS and cell structures and improvement of high-solid anaerobic digestion of sewage sludge by combined (Ca(OH)2 + multiple-transducer ultrasonic) pretreatment[J]. RSC Advances, 2017, 7(37): 22706-22714. doi: 10.1039/C7RA01060E [8] GONZALEZ A, HENDRIKS A, VAN L, et al. Pre-treatments to enhance the biodegradability of waste activated sludge: Elucidating the rate limiting step[J]. Biotechnology Advances, 2018, 36(5): 1434-1469. doi: 10.1016/j.biotechadv.2018.06.001 [9] PILLI S, YAN S, LEBLANC R, et al. Ultrasonic pretreatment of sludge: A review[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2011, 18(1): 1-18. doi: 10.1016/j.ultsonch.2010.02.014 [10] NICKEL K, NEIS U. Ultrasonic disintegration of biosolids for improved biodegradation[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2007, 14(4): 450-455. doi: 10.1016/j.ultsonch.2006.10.012 [11] GOGATE P, SIVAKUMAR M, PANDIT A. Destruction of rhodamine B using novel sonochemical reactor with capacity of 7.5 L[J]. Separation and Purification Technology, 2004, 34(1/2/3): 13-24. [12] GOGATE P, MUJUMDAR S, PANDIT A. Sonochemical reactors for waste water treatment: Comparison using formic acid degradation as a model reaction[J]. Advances in Environmental Research, 2003, 7(2): 283-299. doi: 10.1016/S1093-0191(01)00133-2 [13] GOGATE P, SUTKAR V, PANDIT A. Sonochemical reactors: Important design and scale up considerations with a special emphasis on heterogeneous systems[J]. Chemical Engineering Journal, 2011, 166(3): 1066-1082. doi: 10.1016/j.cej.2010.11.069 [14] ASGHARZADEHAHMADI S, ABDULRAMAN A, PARTHASARATHY R, et al. Sonochemical reactors: Review on features, advantages and limitations[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016, 63: 302-314. doi: 10.1016/j.rser.2016.05.030 [15] American Public Health Association. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater[M]. Washington D C: American Public Health Association, 1995. [16] GAUDY A F. Colorimetric determination of protein and carbohydrate[J]. Industrial Water Wastes, 1962, 7: 17-22. [17] JIMENEZ J, VEDRENNE F, DENIS C, et al. A statistical comparison of protein and carbohydrate characterisation methodology applied on sewage sludge samples[J]. Water Research, 2013, 47(5): 1751-1762. doi: 10.1016/j.watres.2012.11.052 [18] LOWRY O H, ROSEBROUGH N J, FARR A L, et al. Protein measurement with the Folin phenol reagent[J]. Journal of Biological Chemistry, 1951, 193(1): 265-275. [19] TYAGI V, LO S, APPELS L, et al. Ultrasonic treatment of waste sludge: A review on mechanisms and applications[J]. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 2014, 44(11): 1220-1288. doi: 10.1080/10643389.2013.763587 [20] JIANG S, CHEN Y, ZHOU Q. Effect of sodium dodecyl sulfate on waste activated sludge hydrolysis and acidification[J]. Chemical Engineering Journal, 2007, 132(1/2/3): 311-317. [21] KIM D, CHO S, LEE M, et al. Increased solubilization of excess sludge does not always result in enhanced anaerobic digestion efficiency[J]. Bioresource Technology, 2013, 143: 660-664. doi: 10.1016/j.biortech.2013.06.058 [22] FERNÁNDEZ J, PÉREZ M, ROMERO L I. Kinetics of mesophilic anaerobic digestion of the organic fraction of municipal solid waste: Influence of initial total solid concentration[J]. Bioresource Technology, 2010, 101(16): 6322-6328. doi: 10.1016/j.biortech.2010.03.046 -

下载:

下载: