持久性有机污染物致胰岛素抵抗及其潜在病理机制

Potential Mechanisms of Insulin Resistance Induced by Persistent Organic Pollutants

-

摘要: 胰岛素抵抗综合症目前在全世界以惊人的速度增长,成为21世纪公共健康的严重挑战。多例流行病学调查结果已经显示持久性有机污染物与胰岛素抵抗的关联。胰岛素信号传递受损是胰岛素抵抗的本质原因。考察机制发现,可在机体脂肪组织中贮存积累的持久性有机污染物,如二噁英、多氯联苯、溴代阻燃剂、有机氯农药等,可干扰细胞内受体如环芳烃受体、过氧化物酶体增殖物激活受体、导致氧化损伤、线粒体功能障碍并通过慢性炎症介质TNFα的释放及其相关信号调控;进而可能阻扰胰岛素信号传递中关键蛋白InsR或IRS-1/2正常磷酸化,导致胰岛素抵抗。Abstract: The incidence of insulin reisistance syndrome has increased at a globally alarming rate, being a serious challenge to public health in 21th century. Large scale epidemiological survey has indicated the relationship of persistent organic pollutants (POPs) and insulin resistance. Impaired insulin signaling is a common cause of insulin resistance in essential. Investigation has indicated that POPs, such as TCDD (2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin), PCBs (polychlorinated biphenyls), PBDEs (polybrominated diphenyl ethers) and OCPs (organochlorine pesticides), accumulated and stored in adipose tissue, could interfere cell signaling of AhR or PPARs receptor, induce oxidative damage and mitochondrial dysfunction, promote TNFα secrection and its related inflammatory cell signaling. After the interference of cellular signal transduction, POPs probably disrupt the normal phosphoration of insulin receptor (InsR) or insulin receptor substrate-1/2 (IRS-1/2) resulting in insulin resistance induction, which may provide the potential mechanisms of diabetes etiology.

-

全球变暖是全人类面临的共同挑战[1]。我国政府高度重视应对气候变化问题,构建碳达峰、碳中和“1+N”政策体系,在各领域相继展开降碳工作[2]。工业是我国国民经济的重要支撑与组成部分,同时也是碳排放的重要来源,碳排放量可达到全国排放总量的68%[3]。而工业园区作为我国工业发展的重要载体,产值达到全国工业总产值的50%,是实现工业领域绿色低碳转型的关键主体。近年来,我国积极推进工业园区的低碳建设,《关于推进国家生态工业示范园区碳达峰碳中和相关工作的通知》[4]《关于在产业园区规划环评中开展碳排放评价试点的通知》[5]等文件明确提出了园区开展碳排放现状调查以及碳排放评价试点工作的技术要点;生态环境部等7部门联合印发的《减污降碳协同增效实施方案》[6]更是将工业园区作为减污降碳的重要着力点。

然而,由于我国工业园区不是独立的统计单元,缺乏较为准确的数据基础,因此工业园区碳排放核算统一规范体系尚未形成[7]。在已有研究中,一些学者[8–10]核算了工业园区内化石燃料燃烧和工业生产过程等产生直接排放和电力消费导致的间接排放,也有研究通过全生命周期评价法对园区现场和上下游排放进行核算[11],或者对产业园区的规划、建设到运营不同发展阶段的排放核算[12]。碳排放影响因素分析是识别碳减排关键因素从而提出有效降碳路径的重要方法。对数平均迪氏指数法 (logarithmic mean divisia index, LMDI) 可有效解决分解中的剩余问题,从而避免参数估计中的主观性和随意性,因此得到了广泛应用[13],包括对农业[14-15]、工业[16-17]、建筑业[18]、交通运输业[19–21]等不同领域碳排放驱动因素的分解,也应用于国家级[22-23]、省级[24-25]或城市级[26]等不同级别的碳排放因素分析,但是关于针对工业园区碳排放的应用还相对较少。周德群等[27]利用LMDI模型研究了能源结构、生产过程和回收利用3个维度9个因素对江北新材料科技园碳排放变动的影响,发现能源强度、排放强度、回收比率等因素的影响较大。耿庆桥等[28]发现员工规模、产业结构、能源结构和能源强度是物流园区碳排放的主要影响因素。

本研究在借鉴现有碳排放核算方法的基础上,基于工业园区的统计数据和本地排放系数,构建针对工业园区的碳排放核算方法,旨在深入探讨工业园区碳排放核算的复杂性,并分析影响工业园区碳排放的主要因素。通过结合重庆市某工业园区的实证研究,核算该园区2016—2020年碳排放情况,并对其展开LMDI影响因素分解分析,从而揭示园区碳排放核算的机遇和挑战,以及指导实现园区碳减排目标的降碳路径和实施策略,为我国工业园区的低碳转型提供有效参考。

1. 研究方法

1.1 工业园区碳排放核算边界确定

基于政府间气候变化专门委员会 (Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC) 发布的国家温室气体清单指南[29],以及世界资源研究所 (The World Resources Institute,WRI) 和世界可持续发展工商理事会 (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) 共同编制的温室气体核算体系[30],工业园区碳排放主要包括直接碳排放和间接碳排放,其中,直接碳排放包括工业园区内化石燃料燃烧、工业生产过程、农业活动、废弃物处理等产生的直接碳排放,间接碳排放是指工业园区管辖范围内由于电力或热力的调入产生的排放。本研究以重庆市某工业园区具体数据为例,鉴于该园区不存在农业活动,仅对该工业园区管辖范围内的化石燃料燃烧、工业生产过程、废弃物处理直接排放,以及净购入电力间接排放进行了核算。

1.2 工业园区碳排放核算方法。

1)化石燃料燃烧排放核算。化石燃料燃烧是工业园区最重要的直接排放源,主要包括园区内燃料煤、燃料油以及天然气等燃烧导致的碳排放,计算公式如式(1)所示。

Efuel=∑ni=1(ADi×EFi) (1) 式中:

Efuel ADi EFi 2)工业生产过程排放核算。工业生产过程排放是指园区工业企业在生产过程中除燃料燃烧之外的物理或化学变化造成的温室气体排放,计算公式如式(2)所示。

Eprocess=∑nj=1(ADj×EFj) (2) 式中:

Eprocess ADj EFj 3)废弃物处理排放核算。处理工业园区内产生的固体废弃物和废水是碳排放的主要来源。废弃物处理碳排放的计算公式如式(3)所示。

Esw=Es+Ew (3) 式中:

Esw Es Ew 固体废弃物填埋处理产生的甲烷排放量计算公式如式(4)和式(5)所示。

Es=∑(MSWi×Li−Ri)×(1−OX)×21 (4) Li=MCFi×DOCj×DOC×F×16/12 (5) 式中:Es是工业园区内固体废弃物填埋的甲烷排放量转换后的CO2排放当量,tCO2e·y−1;MSWi指园区内不同行业固体废弃物填埋处理量;Li指垃圾填埋场的甲烷产生潜力,t CH4·t−1;Ri指甲烷回收量,t·y−1;OX氧化因子,i是不同行业类型。21为甲烷的温室气体100年增温潜势 (GWP) 值[29],以此转化为二氧化碳排放当量。根据IPCC《国家温室气体清单指南》[29],本研究中Ri取0,OX取0.1;MCFi指各管理类型垃圾填埋场的甲烷修正因子 (比例) ;DOCj指各种垃圾类型的可降解有机碳,kg C·kg−1;DOC指可分解的DOC比例;F指垃圾填埋气体中的甲烷比例;16/12指甲烷/碳分子量比率;j表示垃圾类型。本研究中,MCFi取1,DOC取0.13,F取0.50。

废水处理过程中甲烷排放计算公式如式(6)和式(7)所示。

Ew_CH4=∑(TOWi−Si)×EFi×21 (6) EFi=BO×MCFi (7) 式中:Ew_CH4 是工业园区内工业废水处理的甲烷排放量转换为CO2排放当量,kg CO2e·y−1;TOWi指工业废水中可降解有机物的总量,kg COD·y−1;Si指以污泥方式清除掉的有机物总量,kg COD·y−1;EFi指排放因子,kg CH4·kg−1;21为甲烷GWP值,以此转化为二氧化碳排放当量;i指的是不同行业类型;Bo指甲烷最大产生能力,MCFi为甲烷修正因子。本研究中,考虑工业园区内工业废水在污水处理系统处理或排入环境2种情况,MCFi分别取值为0.557和0.100,Bo取值0.25。

废水处理的氧化亚氮排放计算公式如式(8)和式(9)所示。

EW_N2O=NE×EFE×44/28×310 (8) NE=(P×Pr×FNPR×FNON−CON)−NS (9) 式中:Ew_N2O指工业园区内工业废水引起的氧化亚氮排放量转化后的CO2排放当量,kgCO2e·y−1;NE指污水中氮含量,kg N·y−1;EFE指废水的氧化亚氮排放因子,kg N2O·kg−1;44/28为转化系数;P指工业园区内的人口数;Pr指每年人均蛋白质消耗量,kg·y−1;FNPR 指蛋白质中的氮含量;FNON-CON 指废水中的非消耗蛋白质因子;FIND-COM指工业和商业的蛋白质排放因子,默认值=1.25;NS指随污泥清除的氮,kg N·y−1。本研究的实证分析中,由于缺少工业园区准确的人口数据,废弃物排放仅包含工业园区内固体废弃物填埋处理产生的甲烷排放和工业废水处理产生的甲烷排放,未包括园区工业废水处理产生的氧化亚氮排放。

4)外购电力导致排放核算。外购电力碳排放是园区外购电力产生的碳排放,属于间接碳排放,其计算公式如式(10)所示。

Eh=∑iHeati×EFi (10) 式中:

Eh Heati EFi 1.3 工业园区碳排放影响因素分解方法

1)Kaya等式的改进。Kaya恒等式[33]通常将CO2排放与人口、经济活动和能源强度联系起来,根据工业园区的可获得数据,将恒等式进行扩展,将园区不同时期的碳排放分解为碳排放因子、单位产值能源强度、产值占比、单位人口工业产值、人口规模5个因素,扩展的Kaya等式如式(11)所示。

Ct=∑iCti=∑iCtiEti×EtiGti×GtiGt×GtPt×Pt (11) 式中:C为碳排放量,t表示不同时期,i表示园区内的不同行业类型,E为能源消费量 (折标量) ,G为工业总产值 (其中

Gi 定义

EFti=CtiEti EIti=EtiGti Sti=GtiGt Iti=GtPt Ct=∑iEFti×EIti×Sti×It×Pt (12) 根据已有研究对Kaya公式的改进,本研究中关于工业园区的Kaya等式可以改进为式(13)。

ΔC=Ct−Ct−1=ΔCEF+ΔCEI+ΔCS+ΔCI+ΔCP (13) 式中:

ΔC ΔCEF ΔCEI ΔCS ΔCI ΔCP 2) LMDI分解法。LMDI模型分解方法具有指标选取灵活、不产生残差等优点。本研究选取LMDI方法构建工业园区碳排放影响因素的分解模型。对Kaya等式进行乘法分解和差分分解,各影响因素的效应值计算公式如式(14)—(18)所示。

ΔCEF=∑iCti−Ct−1ilnCti−lnCt−1i×(lnEFti−lnEFt−1i) (14) ΔCEI=∑iCti−Ct−1ilnCti−lnCt−1i×(lnEIti−lnEIt−1i) (15) ΔCS=∑iCti−Ct−1ilnCti−lnCt−1i×(lnSti−lnSt−1i) (16) ΔCI=∑iCti−Ct−1ilnCti−lnCt−1i×(lnIt−lnIt−1) (17) ΔCP=∑iCti−Ct−1ilnCti−lnCt−1i×(lnPt−lnPt−1) (18) 如果影响因素的效应值等于0,表明该影响因素对园区或行业碳排放没有贡献;效应值大于0,表示该影响因素对园区碳排放的产生了促进效应,导致排放量增加;效应值小于0,则说明该影响因素对碳排放呈抑制效应,导致排放量降低。各个影响因素对2016—2020年工业园区的CO2排放量变化的效应贡献率为

ΔCEFΔC ΔCEIΔC ΔCSΔC ΔCIΔC ΔCPΔC 1.4 研究区概况与数据来源

本研究选取重庆市某工业园区为实证分析对象,园区内的产业集群主要以综合化工、新材料新能源、钢铁冶炼、装备制造、电子信息和生产性服务企业为主。从产值规模来看,2016—2020年园区内化工行业平均产值达到598.6×104元,占园区工业总产值的73.9%,建材行业和制造业的产值占比分别为13.1%和11.6%,电力热力供应以及煤炭开采等能源动力部门的产值占比约为1.3%。“十三五”期间,该园区经济增长稳步提高,企业规模不断扩大,与此同时,该园区的碳排放量也远远高于全市平均水平,碳减排目标面临时间紧任务重的压力。由于研究区域缺乏能源平衡表及历史数据,本研究中的各行业的能源活动水平数据主要来源于历年园区内重点企业提交的温室气体排放报告,园区相关部门对历年园区煤炭、天然气和电力消费总量的统计上报数据;园区固废产生量、废水处理量等数据来源于市区环保局提供的园区工业企业污染排放及处理情况表;经济和人口数据主要来源于市区年度统计公报;排放因子主要来源于IPCC《国家温室气体清单指南》、我国《省级温室气体清单编制指南》、国家发改委发布的二氧化碳核算方法及数据核查表等。

根据我国的《国民经济行业分类》,本研究将园区内化学纤维制造业、化学原料和化学制品制造业、橡胶和塑料制品制造业、医药制造业合并为化工行业;将非金属矿物制品业作为建材行业;将电力与热力供应业、煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业合并为能源动力部门;将园区内除化工行业外的其他制造业作为制造业。

2. 结果与讨论

2.1 园区碳排放量核算结果

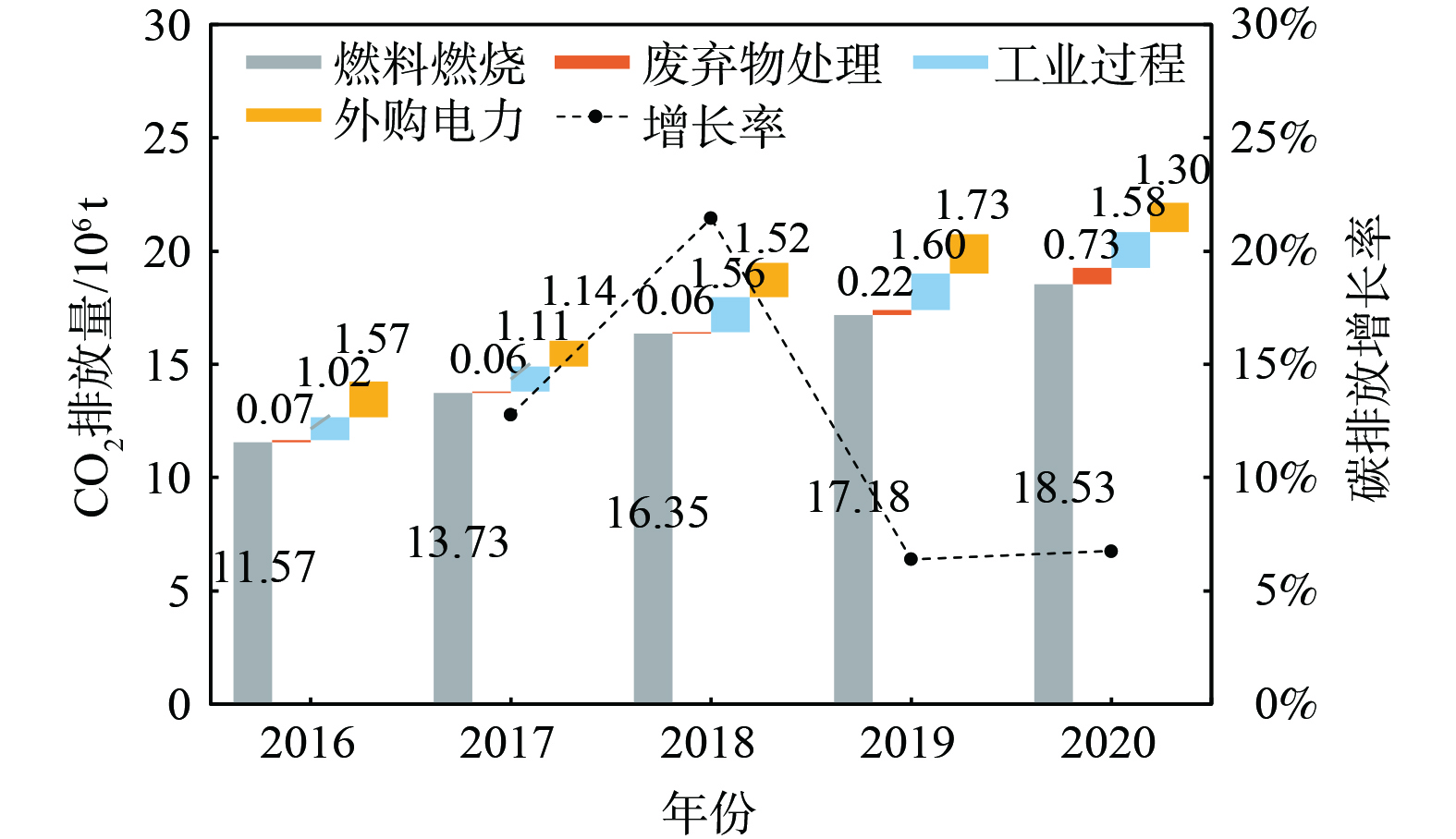

1)不同排放类型碳排放量分析。2016—2020年,园区碳排放量呈逐年增长趋势 (图1) ,由2016年的14.23×106 t CO2增长至2020年的22.13×106 t,年平均增长率为11.7%。其中增长最明显的是2018年,较上年增长了21.4%,19年和20年园区的碳排放增长率相对减缓,分别为6.4%和6.8%。分类型来看,园区的碳排放主要来源于化石燃料燃烧,年平均排放量为15.47×106 t CO2,平均占比达到83.5%,燃料燃烧产生碳排放量逐年显著增长,年平均增长率为12.5%。外购电力是工业园区碳排放的另一关键排放源,年平均排放量为1.45×106 t,占比为8.0%。园区内工业生产过程产生的碳排放年平均值约1.37×106 t,占比为7.4%。园区废弃物的处理产生的碳排放量相对较小,年平均排放量为0.23×106 t,但废弃物处理的碳排放呈明显增长趋势,占比也在逐年增大。

2) 不同行业类型碳排放量分析。园区内不同行业类型的碳排放情况如图2所示,可以看出,化工行业是该园区的碳排放主要来源,年平均碳排放量约为12.63×106 t,其中2018年排放量最高,达到14.26×106 t,占总量的73.20%。建材行业的碳排放量年平均值为3.21×106 t,平均占比为17.5%。能源动力部门的碳排放呈现逐年递增趋势,由2016年的1.11×106 t增长至2020年的4.91×106 t,年平均增长率为45.0%,2020年能源动力部门的碳排放占比已超过建材行业,成为工业园区的第二大排放行业。园区制造业的碳排放量相对较低,年平均排放量约0.16×106 t,但是也呈现明显增长趋势,2020年制造业碳排放占总量的1.1%。

从排放强度来看 (表1) ,5年期间,园区总体碳排放强度约2.29 t·元−1,呈现上升趋势。分行业来看,园区能源动力部门虽然总体产值占比较小,但是其平均碳排放强度达21.8 t·元−1,且呈现明显的上升趋势,2020年达到37.9 t CO2·元−1,远高于《中国上市公司碳排放排放榜 (2021) 》中发电行业的平均碳排放强度 (24.1 t CO2·元−1) 。化工行业的碳排放量虽然最大,但是其碳排放强度稳定在2.1 t·元−1,且近年来有稳步下降的趋势。

表 1 2016—2020年园区内不同行业类型碳排放强度Table 1. 1Carbon emission intensity for different industry types in the park from 2016 to 2020 t CO2·元−1行业类型 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 化工行业 1.8 1.8 2.5 2.3 2.2 建材行业 2.9 2.5 4.1 2.9 2.9 能源动力部门 18.7 13.8 16.8 21.9 37.9 制造业 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 总体 1.82 1.91 2.59 2.50 2.61 2.2 园区碳排放影响因素分析

1)园区碳排放效应分析。总体来看 (图3(e)) ,2016—2020年期间,园区碳排放总量的增长 (增长7.90×106 t CO2排放) 主要来源于能源强度的影响,效应贡献率达到64.7%。其中,2017—2018年,能源强度对园区碳排放总量的增长尤为明显,贡献率达124.5%。经济效应也是园区碳排放总量增长的关键促进因素,2016—2020年期间,人均工业产值效应促进园区排放总量增长4.70×106 t,效应贡献率达到59.4%。碳排放强度对园区碳排放总量整体呈现促进效应,效应贡献率约14.8%。产值占比和人口效应对园区碳排放总量有抑制作用,效应贡献值分别为−28.3%和−10.6%。分年份来看,2016—2017年,人均工业产值对园区碳排放总量的促进效应最大,贡献率占135.3%,其次为能源强度效应 (49.6%) ;2017—2018年,能源强度和碳排放强度是重要的促进效应,分别促进碳排放增长4.28×106 t和1.07×106 t;2018—2019年,碳排放增长主要源于人均工业产值的增长;2019—2020年,人均工业产值、能源强度以及碳排放强度均为促进因素,效应贡献率分别为68.9%、43.8%和19.3%。

2) 不同行业碳排放效应分析。从园区内不同行业类型来看,化工行业作为园区的重要碳排放部门 (图3(a)) ,在2016—2020年间碳排放的增长主要源于人均工业产值因素和能源强度因素,两者的效应贡献率分别为90.5%和53.9%,2018年前,园区化工行业的碳排放大幅增长 (平均增长率20%) ,其中2016—2017年的主要效应是经济因素,而2017—2018年的增长主要源于化工行业能源强度的提升。但是值得指出的是,2018年之后,化工行业的能源强度有所下降,对其碳排放量起到了一定的抑制作用,而总排放量的增长主要归因于经济因素。

建材行业的碳排放 (图3(b)) 相对稳定,其整体的增长趋势主要是源于建材行业碳排放强度的增长以及市区经济因素的影响。除人口因素对建材行业的碳排放始终呈抑制效应外,其他因素的影响效应相对不稳定,碳排放强度在2018年前促进行业碳排放的逐年增长,但在2018年后为抑制作用。能源强度在2017—2018年的效应贡献率达到148.4%,但其他年份以抑制效应为主。产值占比因素在2018—2019年促进建材行业碳排放增长1.05×106 t,其他年份都有较明显的抑制。

能源动力部门的碳排放 (图3(c)) 呈现明显的逐年增长趋势,2016—2020年期间,除了人口效应对该行业的碳排放有抑制效应之外,其他因素都对其碳排放起到了促进作用,其中,能源强度效应最明显,贡献率为74.3%,其次为人均工业产值效应 (16.3%) ,产值占比和碳排放强度的贡献率分别为8.9%和3.6%。能源强度效应对能源动力部门的碳排放促进效应逐年增长,2019—2020年,由能源强度效应引起的碳排放增长值达到2.36×106 t,效应贡献率达到193.6%。产值占比效应在2019—2020年呈现抑制效应,其他年份都是促进效应。

园区制造业的碳排放量 (图3(d)) 虽然相对较小,但是其碳排放总量逐年增长,整体来看,能源强度效应对制造业的碳排放影响最明显,效应贡献率大约为129.0%;其次为人均工业产值效应,效应贡献率为23.2%。碳排放强度效应在2018年之前主要为促进作用,2018年之后碳排放强度效应的抑制作用逐渐增强。制造业的能源强度只有在2018—2019年下降,对其碳排放起到了一定的抑制作用 (−0.03×106 t) ,其他年度都呈促进效应。

2.3 工业园区碳排放核算存在问题

目前针对工业园区层面的温室气体核算研究仍处于探索阶段,尚未形成专门的核算指南[7,3],本研究针对工业园区碳排放的清单编制及实证案例进行研究,在理论与实践相结合的过程中总结出以下关于工业园区碳排放清单编制过程的关键问题及解决思路。

工业园区不同于我国市级或县级的统计单元,园区的实际管辖区域与其地理边界存在较大差异,园区地理边界内可能存在着不属于其管辖范围内的企业活动,园区管辖范围内的企业也可能实际活动在园区的地理边界之外,因此,为了避免重复计算或漏算问题,本研究建议在实际核算过程中,对于园区实际管辖的企业,无论该企业是否存在园区的地理边界,将其碳排放计入范围一;而对于园区边界内部的非管辖企业,可将其排放计入范围三的间接排放。

工业园区碳排放的数据来源也是一个重要问题,在工业园区的发展过程中,我国已对园区的经济数据和环境数据进行了历史年份的记载,但是这些数据的统计口径可能不同[7],例如经济数据可能只包含园区的“四上”企业,且包含了园区管辖范围内的所有企业,而环境数据大多只包含园区地理边界内的经营企业。不同地区的能源结构和政策法规可能会有所差异,另外,由于碳排放清单的核算涉及园区内所有企业和单位,不同企业的数据收集和报告方式不一致,也会对数据的可靠性有影响。在对工业园区进行清单编制时,应尽量降低由数据来源对准确性的影响。

此外,尽管园区在经济和环境数据方面有一些记载,但是对于碳排放清单核算仍存在较大困难,在能源统计方面,园区或企业级别的统计数据缺乏分能源品种的消耗量统计值,在工业企业中,各类工业过程的碳酸盐消耗情况数据还需进一步细化,在废弃物处理方面,废弃物处置的具体措施还需分类考虑。另外,当前我国工业园区不断向产城融合的方向发展[3],已经超越了单一的产业功能,生产、居住和文化设施等要素逐渐被融合到工业园区内,第一产业和第三产业在园区内也逐渐增长,因此,园区的碳排放核算有必要考虑园区内居民生活的能耗、废弃物处置等产生的排放、农业活动产生的排放,以及园区景观建设过程中可能产生的碳吸收情况。

2.4 研究区减排措施分析

本研究以工业园区为研究单元,核算了该园区2016—2020年的碳排放量,并针对其碳排放变动展开影响因素分解分析,从排放源来看,化石燃料燃烧是工业园区重要的排放源之一,这与我国能源碳排放为主的结构一致[34]。因此,在园区内推广清洁能源应用以替代传统燃料,是园区碳减排的关键路径。结合分布式能源以及储能系统,利用清洁能源满足园区内的生产和用电需求,以降低外购电力排放源导致的碳排放。在生产方面,要鼓励企业优化原材料使用,减少耗材和浪费,从源头减少工业碳排放,加强对园区废弃物的资源化利用以及循环经济的管理,例如生物质能源的利用、废物回收等,在降低园区废弃物处置碳排放的同时,探索园区资源化利用的碳汇效益,以最大程度地实现园区碳减排。

从影响因素来看,导致工业园区碳排放增长的最关键因素在于能源排放强度,即单位工业产值的能源消耗强度,这与许多相关研究[27,24]的结果一致,因此能源强度的提升是工业园区碳减排的重中之重,在双碳目标的大背景下,工业园区应该进一步加快对生产工艺的能源设备改进,对能源密集型环节进行节能改造,例如园区照明、加热、冷却等。经济因素对园区碳排放的影响效应也十分明显,本研究中,工业园区的工业产值在全市的工业产值占比呈逐年降低的趋势,但其碳排放却逐年增长,工业园区应及时调整优化产业布局,构建低碳产业链,加强低碳技术的研发和创新,集中力量发展高新技术和战略性新兴产业,引导园区向节约型、环境友好型转变。

从不同行业来看,本研究中工业园区的最大排放来自化工行业,而其能源强度效应是其碳排放增长的关键因素,因此能源替代等优化措施可优先在园区内的化工企业展开。建材行业也是园区的重要排放行业,园区的工业生产过程碳排放主要集中在其建材行业,碳排放强度是建材行业排放的主要促进因素,能源利用效率的提升是促进建材行业企业碳减排的关键措施。研究区的能源动力行业碳排放占比相对较小,这与较多省级或城市级中能源动力部门碳排放最大的排放结构有所不同[13,35],但是能看出工业园区能源动力部门碳排放会受到多种因素的共同促进效应,相比其他行业,能源工业的碳排放强度 (2.69 tCO2·tce−1) 更高,因此能源动力部门在工业园区中的碳排放管理不容忽视。轻工业制造业是研究区中排放最小的行业,但是近年来,在行业能源效应以及经济因素的影响下,该行业的碳排放量有明显的增长趋势,有必要加强园区内制造业企业的节能改造,有效抑制能源强度对碳排放的增强效应。

3. 结论和建议

3.1 结论

1) 园区2016—2020五年期间碳排放量不断增加,其中化工行业的碳排放量最大,化石燃料燃烧是该园区最重要的排放源。

2) 能源强度和经济因素是导致该园区碳排放升高的主要因素,效应贡献率分别为64.7%和59.4%,能源效率的提升是该工业园区实现减排目标的重要环节。

3) 园区内化工行业、能源动力行业、轻工业制造业的碳排放最关键影响因素分别为能源强度,建材行业的碳排放关键影响因素为人均工业产值。

3.2 建议

1) 减排措施方面。工业园区作为多个工业企业的汇集地,对于工业领域的碳排放控制机具有重要影响。首先,应加强工业园区的共享机制,例如在新能源设施、废弃物处理设施以及物流中心等,在降低设施建设成本的同时有效推动园区内新能源的供应和消纳。其次,应加强工业园区的能源管理体系,引入自动化控制和智能化技术,建立能源数据监测系统,实现设备智能监测,以工业园区为单位进行定期的能源审计和评估。另外,工业园区低碳产业链是实现可持续发展和应对气候变化的重要手段,园区应在区域规划、招商引资等环节中就充分考虑低碳产业链的构建,优化低碳产业链的供应链,鼓励园区企业在低碳产业链中进行创新合作,探讨碳捕集与储存技术,减少园区上下游的间接排放。

2) 政策支持方面。政府应对针对工业园区出台相应的激励政策,例如对绿电企业以及园区内低碳技术和产品给予税收优惠与奖励,引入绿色能源证书制度,设立碳减排奖励机制等,鼓励园区从传统能源向清洁能源的转型发展;其次,积极为工业园区引入碳排放配额制度,对园区企业进行碳排放交易许可。严格设定工业园区内企业的能源效率标准,为企业设定能耗降低目标。实施清洁能源审核制度,定期对园区内企业的生产工艺和用能设备进行审核,推动碳减排;此外,相关部门应为工业园区企业提供技术支持和培训,帮助工业园区掌握碳核查以及碳减排技术和管理方法,加强工业园区内企业碳排放以及能源数据的透明度,以确保工业园区碳排放数据来源的一致性和可靠性。

-

点击查看大图

点击查看大图

计量

- 文章访问数: 2142

- HTML全文浏览数: 2142

- PDF下载数: 35

- 施引文献: 0

下载:

下载: