成型秸秆炭吸附剂对水中Cd2+的去除特性

Removal characteristics of Cd2+ applied in straw molding carbon adsorbent

-

摘要: 以水稻秸秆为原料,制取对Cd2+去除效果最佳的成型生物炭吸附剂。采取限氧升温方法,分析不同热解温度和不同热解时间的成型炭对Cd2+去除规律和特性。研究结果表明:热解温度不变,热解时间90 min去除率最大;热解时间不变,热解温度550 ℃时去除率最大;去除速率分快、慢两阶段,快阶段2 h内去除率最低达到76.83%,慢阶段10 h去除率仅20%左右;该成型炭对Cd2+吸附规律可用准二级动力模型进行拟合,拟合度Rmax2=0.987 2,该成型炭对Cd2+吸附不是单层吸附过程,而存在大量的阳离子交换量,化学反应较强烈。Abstract: In order to removing Cd2+,the effective molding carbon adsorbent is available by rice straw..It applies Limited-oxygen technique to changing temperatures. It also helps to analyze Cd2+ removing characteristics and rules of molding carbon between different temperatures and various pyrolyzation times.The results show that when the pyrolyzation temperature is fixed, the removal rate is maximal for the pyrolyzation time is 90 mins;as the pyrolyzation time is constant, the maximal removal rate happens when the pyrolyzation temperature is 550℃. The whole process of removal rate is divided into fast and slow stages, and the least removal rate reaches 76.83 in 2 h for fast state, while only 20% in 10 h for slow progress. The quasi two stage dynamic mode is adopted to fit the adsorption role of Cd2+ onto carbon, the fitting value Rmax2 is equal to 0.987 2, The result indicates that Cd2+adsorption on the formed carbon is not simple mono layer adsorption process, but a lot of cation exchange exists with strong chemical reactions.

-

Key words:

- adsorbent /

- heavy metal /

- molding carbon /

- pyrolysis

-

根据2021年全国生态环境保护工作会议的数据,2020年燃煤电站超低排放装机容量为9.5×108 kW,超低排放机组容量占煤电机组容量的比例为88%[1]。超低排放技术的投运需要增加额外的成本,而运行成本是否被电价补贴覆盖决定了燃煤电厂超低排放系统能否在实现超低排放要求的同时亦实现经济性运行。目前国内外已有的相关研究中,针对SO2、NOx及PM控制技术成本的研究较为普遍。美国环保署[2]发布了《大气污染控制成本手册》,该手册对主流的NOx、SO2及PM控制技术的成本进行了测算。针对SO2控制技术,彭继文[3]针对125 MW及200 MW的燃煤机组的不同脱硫技术进行了经济性分析。对于125 MW机组,当煤质硫含量为1.09%时,采用石灰石-石膏湿法脱硫技术实现脱硫效率在95%以上时,增加单位发电成本0.023 7~0.024 3元·(kWh)−1。储益萍等[4]针对2006—2008年间投运的35台煤电机组(共计6 508 MW)进行了脱硫技术经济性分析,脱硫总投资1.95×109元,运行成本约0.015元·(kWh)−1。LIU等[5]对主要脱硫技术的成本及能耗进行了估算,石灰石-石膏法成本为0.007~0.029 6元·(kWh)−1;海水法脱硫技术成本为0.015 3~0.021 7元·(kWh)−1;循环流化床脱硫成本为0.009 8~0.020 8元·(kWh)−1。史建勇[6]建立了50~1 000 MW内石灰石-石膏法的经济性运行谱图,对于企业的运行有一定指导意义。金侃[7]主要探究了排放标准对石灰石-石膏法运行经济性的影响。LIU等[8]收集了全国范围内7家燃煤电厂脱硫系统的数据,脱硫技术包括石灰石-石膏法以及海水法2大类,得到了脱硫设备单位投资为216元·(kW)−1,平均发电增量成本为20.5元·(MWh)−1。生态环境部环境规划院[9]建立了火电行业SO2脱除成本模型,得到石灰石-石膏法SO2脱除成本平均值为3 400元·t−1,炉内脱硫法SO2脱除成本平均值为2 100元·t−1。

针对NOx控制技术,刘通浩[10]发现600 MW机组SCR改建工程单位投资为123元·(kW)−1,SCR新建工程单位投资为100元·(kW)−1。杜振等[11]通过调研48台容量为200~1 000 MW燃煤机组的SCR脱硝系统,得到不同容量机组平均脱硝成本为0.010 9~0.025 3元·(kWh)−1。冯淑娟[12]建立了工业锅炉脱硝技术经济模型。针对PM控制技术,CHEN等[13]对旋风分离器进行了成本分析,该研究考虑的主要成本包括能耗成本以及折旧成本。赵东阳等[14]得到了100 MW燃煤机组PM脱除成本约为1 000 MW燃煤机组的1.22倍。张晶杰等[15]调研了全国范围内267家电厂,对于100~1 000 MW燃煤机组,除尘成本在0.003 1~0.005 2元·(kWh)−1。

根据文献调研可知,已有的研究主要针对单一污染物控制装备,缺乏对于超低排放系统整体的研究。因此,需要建立超低排放系统的运行成本数据库,探究不同电价补贴政策下超低排放系统的运行经济性区间,以期为电厂超低排放系统的经济性运行提供参考并进一步探究结构性调整措施对污染物控制经济性的影响。

1. 典型地区超低排放技术数据库与成本评估模型

1.1 典型地区超低排放技术应用情况

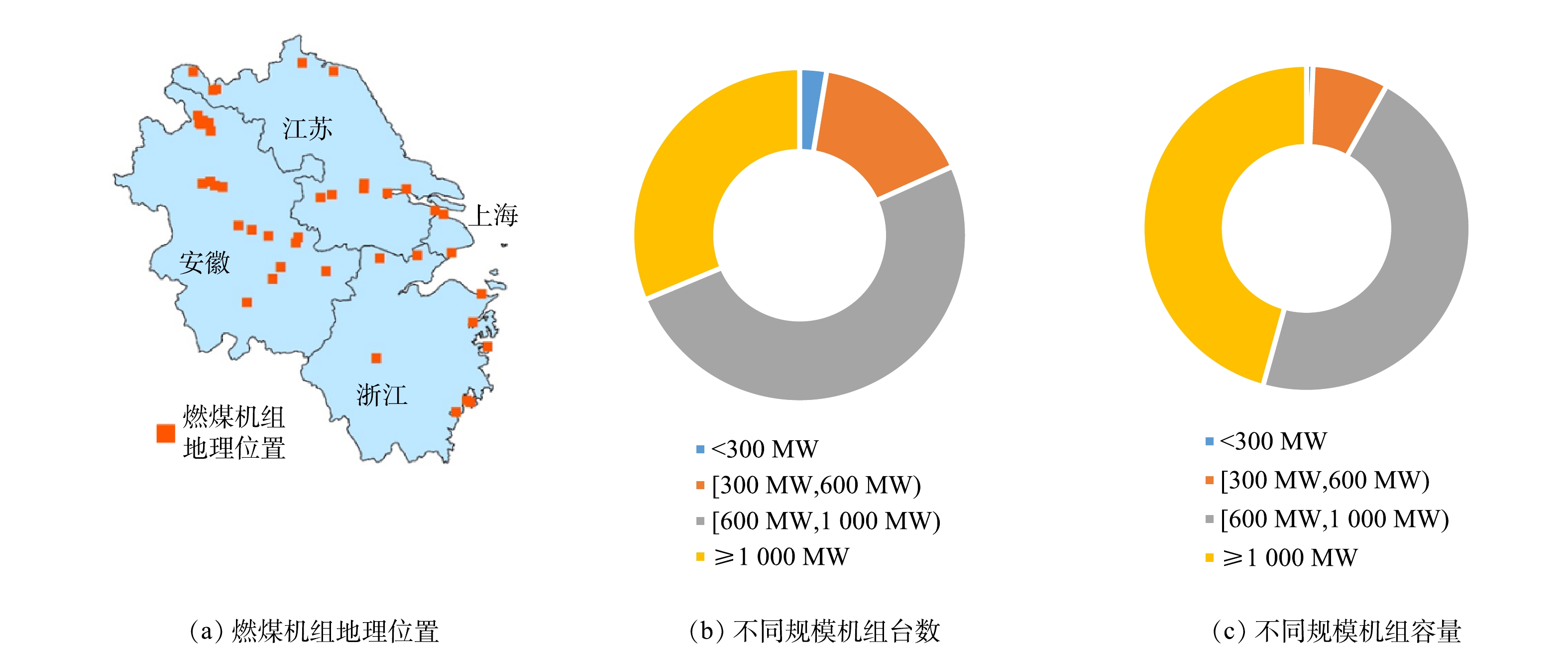

目前,我国燃煤电站主要包含4条典型的超低排放技术路线[16]。典型技术路线1为SCR、ESP、WFGD和WESP的组合,通过湿式电除尘器实现细颗粒物以及SO3等的深度脱除;典型技术路线2为SCR、ESP和WFGD的组合,通过在脱硫吸收塔内加装高效除雾器,实现PM与SO2协同脱除;典型技术路线3为SCR、电袋复合除尘和WFGD的组合,电袋复合除尘器实现烟尘的一次脱除;典型技术路线4为CFB锅炉、SNCR、CFB脱硫塔和除尘器的组合,脱硝技术按实际情况选择SNCR或者SCR-SNCR技术。本研究针对长三角区域所属的安徽省、江苏省、浙江省、上海市4个省(市)燃煤电厂的超低排放技术路线的投运情况进行了调研。本次调研共涉及115台燃煤机组,其中安徽省42台、江苏省30台、浙江省37台、上海市6台,容量共计79 370 MW,具体的地理位置分布如图1所示。其中采用超低排放技术路线1的燃煤机组共65台,其总容量占比为57.4%(该比例即调研机组中投运湿式电除尘器的机组容量占调研机组容量的比例);采用超低排放技术路线2的燃煤机组共41台,其总容量占比为37.8%;采用超低排放技术路线3的燃煤机组共7台,其总容量占比为4.4%;采用超低排放技术路线4的燃煤机组共2台,总容量占比为0.4%(表1)。由此可见,超低排放技术路线1(SCR、ESP、WFGD和WESP的组合)在长三角区域内应用广泛。

表 1 调研燃煤机组超低排放技术路线分布Table 1. ULE technical routes distribution of the coal-fired power units investigated in this study技术路线 机组台数 总容量/MW 1 65 45 580 2 41 30 000 3 7 3 490 4 2 300 对于典型技术路线1,SO2脱除的核心技术均为湿法烟气脱硫(WFGD)技术。WFGD技术包括石灰石-石膏法、海水法、氨法等,我国应用最为普遍的是石灰石-石膏湿法脱硫技术。石灰石-石膏脱硫系统的主要组成部分包括吸收脱除系统、脱硫吸收剂制备系统、副产物脱水系统、烟气系统、工艺水系统以及仪控系统等。NOx的超低排放均通过低氮燃烧技术与SCR脱硝技术的组合实现。SCR脱硝技术主要是通过在装有催化剂的SCR反应器中注入还原剂,将NOx还原为N2,常用的还原剂有液氨和尿素溶液。对于典型技术路线1,含尘烟气在ESP内进行一次除尘,在湿式电除尘器内进行二次除尘,同时湿法脱硫吸收塔也有一定的除尘效果。

1.2 成本评估模型

结合工程案例以及相关研究成果[6-7, 17-20],污染物控制技术运行成本评估主要考虑变动成本以及固定成本。变动成本即在污染物控制系统运行过程中,随着运行状态的变化而发生改变的物料、能耗成本等;固定成本即不随系统运行状态的变化而发生改变的成本。具体计算方法见式(1)。

C=∑j∑i(Ci,j,fix+Ci,j,var) (1) 式中:

C Ci,j,fix Ci,j,var 污染物控制技术运行经济性的评价指标为基于燃煤机组发电量的经济性评价指标[20]。该指标的含义为燃煤机组发电1 kWh,对应的污染物治理系统需要投入的成本。该指标的具体计算方法见式(2)。

CG,i,j=Ci,j/(qQty×1000) (2) 式中:

CG,i,j Ci,j q Q ty 2. 结果与讨论

2.1 机组容量对超低排放系统运行成本的影响

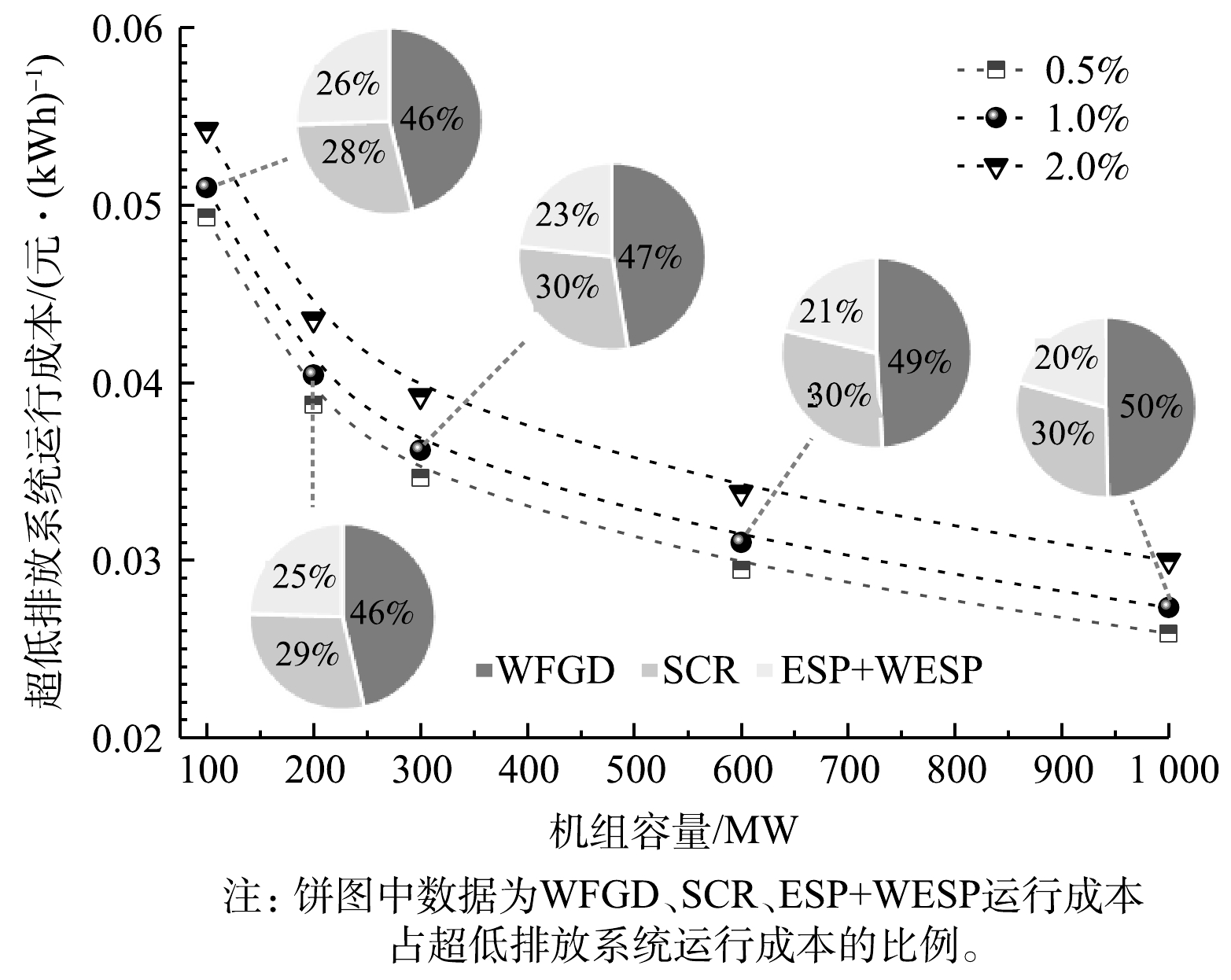

机组容量对超低排放系统运行经济性的影响如图2所示。典型情景设置为:机组容量范围100~1 000 MW,燃煤硫分为0.5%~2.0%,SCR脱硝的NOx入口浓度为400 mg·m−3,PM初始浓度为15 g·m−3,运行时间为5 500 h。燃煤机组采用的超低排放技术路线为SCR、ESP、WFGD和WESP的组合。所有的燃煤机组均实现超低排放。在给定参数下,超低排放系统运行成本为0.026~0.054 元·(kWh)−1。当硫分为1.0%时,随着机组容量由100 MW增至1 000 MW,超低排放系统运行成本由0.051元·(kWh)−1降至0.027 元·(kWh)−1。机组容量与超低排放系统运行成本成反比关系。由此可见,相对于小机组而言,大机组的超低排放系统具有更好的运行经济性。在给定参数下,WFGD系统的成本占超低排放系统运行成本的比例为44%~54%。当硫分为1.0%时,随着机组容量的增加,WFGD系统的成本占比由46%增至50%,降低脱硫系统的运行成本对于整个超低排放系统实现经济性运行具有重要意义。对于脱硝系统,通过先进控制实现精准喷氨,可降低SCR的物耗成本。从整个系统的角度考虑,可以考虑污染物控制装置的协同脱除性能,通过参数的优化组合,实现运行成本的优化。

2.2 煤质对超低排放技术系统运行成本的影响

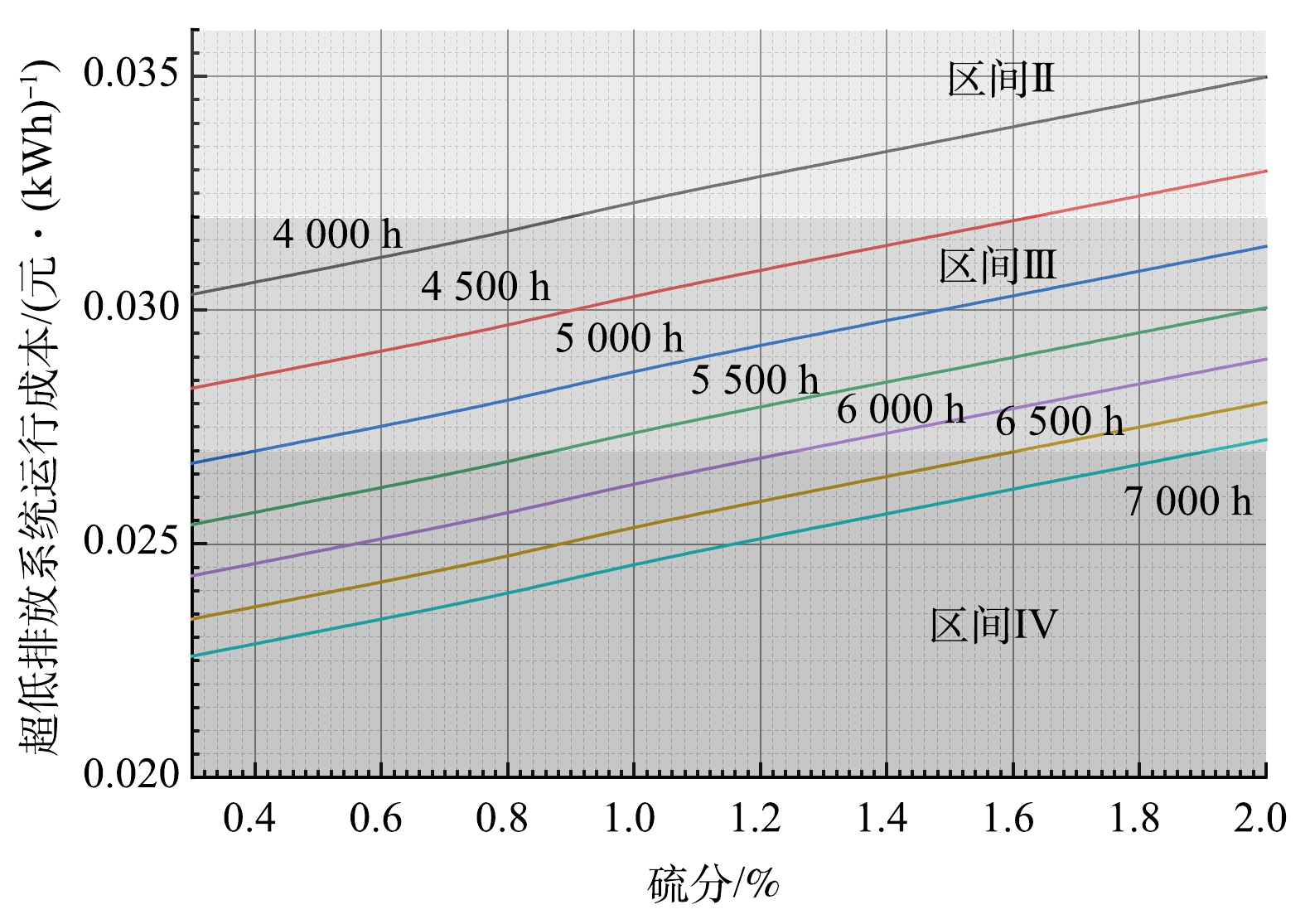

进一步探究了在不同煤质/运行时间共同作用情况下超低排放系统的运行经济性,结果如图3和图4所示。参数设置:硫分0.3%~2.0%,运行时间4 000~7 000 h,机组容量600~1 000 MW,脱硝系统NOx入口浓度400 mg·m−3,PM初始浓度15 g·m−3。所有的机组均实现超低排放。以上所有的情景可以根据电价补贴划分为4个区间(表2):脱硫电价补贴0.015 元·(kWh)−1,脱硝电价补贴0.01 元·(kWh)−1,除尘电价补贴0.002 元·(kWh)−1(三者合计0.027 元·(kWh)−1);如果燃煤机组在2016年1月1日之前实现超低排放,可以有0.01 元·(kWh)−1的电价补贴(合计0.037 元·(kWh)−1);如果燃煤机组在2016年1月1日之后完成超低排放改造,那么可以有0.005 元·(kWh)−1的电价补贴(合计0.032 元·(kWh)−1)。对应的这4个经济性区间分别为:① > 0.037 元·(kWh)−1;② (0.032, 0.037] 元·(kWh)−1;③ (0.027, 0.032] 元·(kWh)−1;④ ≤ 0.027 元·(kWh)−1。

表 2 燃煤机组超低排放系统运行成本区间划分Table 2. Division of operating cost of ULE system for coal-fired units区间 运行成本范围/(元·(kWh)−1) Ⅰ > 0.037 Ⅱ (0.032, 0.037] Ⅲ (0.027, 0.032] Ⅳ ≤ 0.027 由图3可看出:对于600 MW机组超低排放系统而言,当运行时间为4 000~6 000 h,不存在经济性区间Ⅳ;当运行时间增至6 500 h、燃煤硫分保持在0.43%以下时,运行成本位于经济性区间Ⅳ;当运行时间增至7000 h、燃煤硫分保持在0.79%以下时,则此时运行成本位于经济性区间Ⅳ。由图4可看出:对于1 000 MW机组超低排放系统,当运行时间为4 000~ 4 500 h,不存在经济性区间Ⅳ;运行时间增至6 000 h、燃煤硫分不超过1.3%时,运行成本位于经济性区间Ⅳ;运行时间增至6 500 h、燃煤硫分不超过1.63%时,取消超低排放补贴也可实现经济性运行;运行时间为7 000 h、燃煤硫分在1.93%以下,超低排放补贴取消也可实现经济性运行;对于600 MW或1 000 MW机组,随着运行时间的延长,区间Ⅳ的范围逐步扩大。

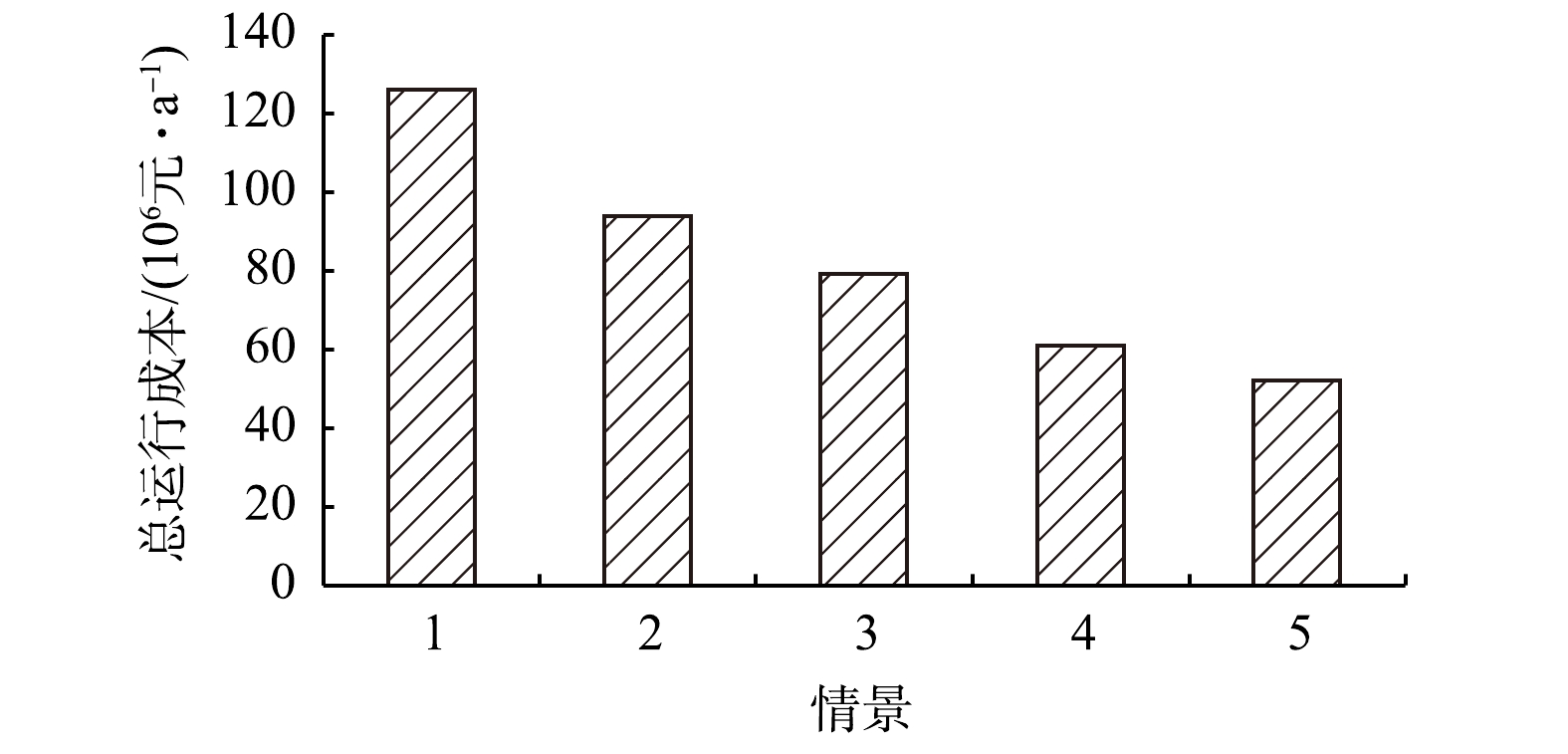

2.3 “上大压小”策略对超低排放系统运行经济性的影响

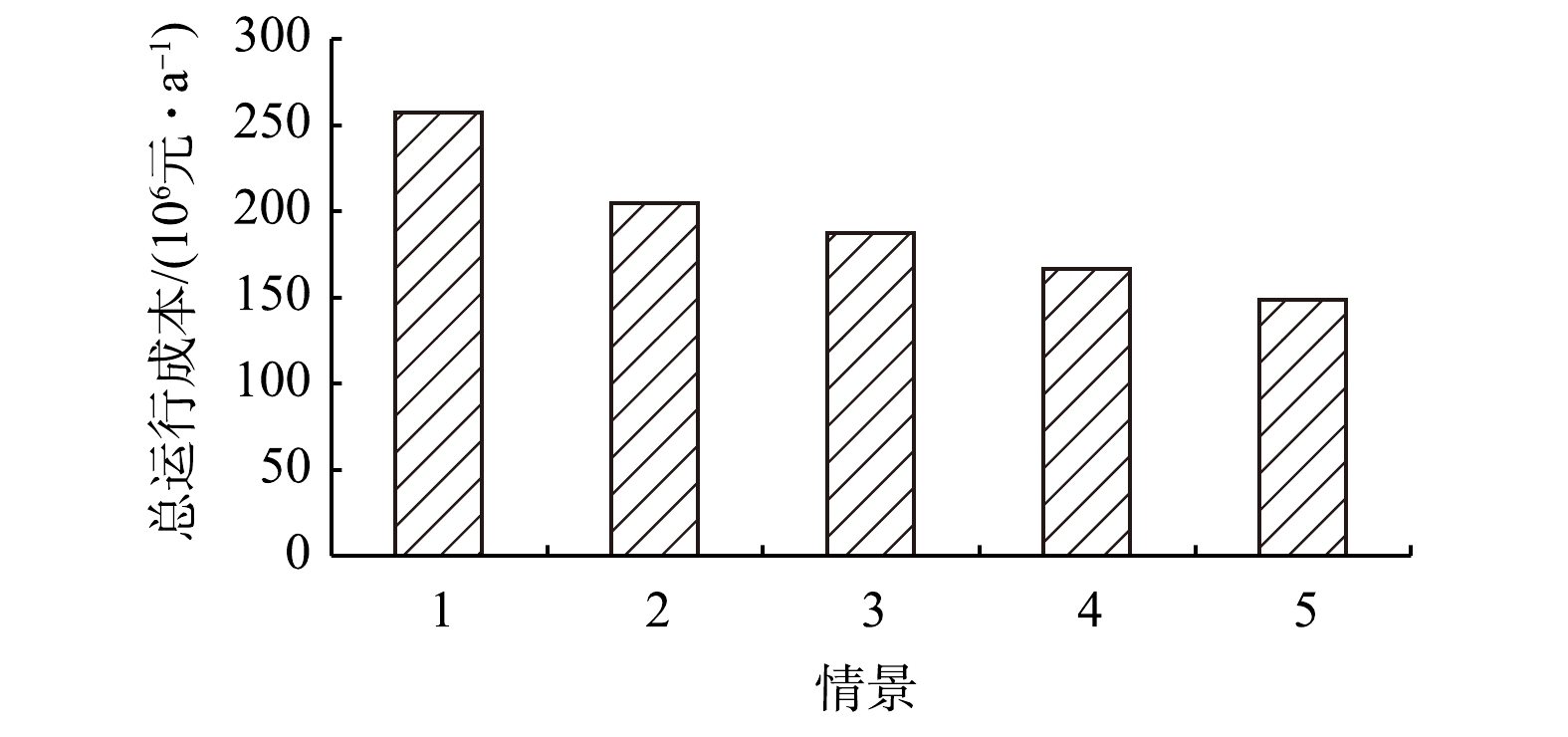

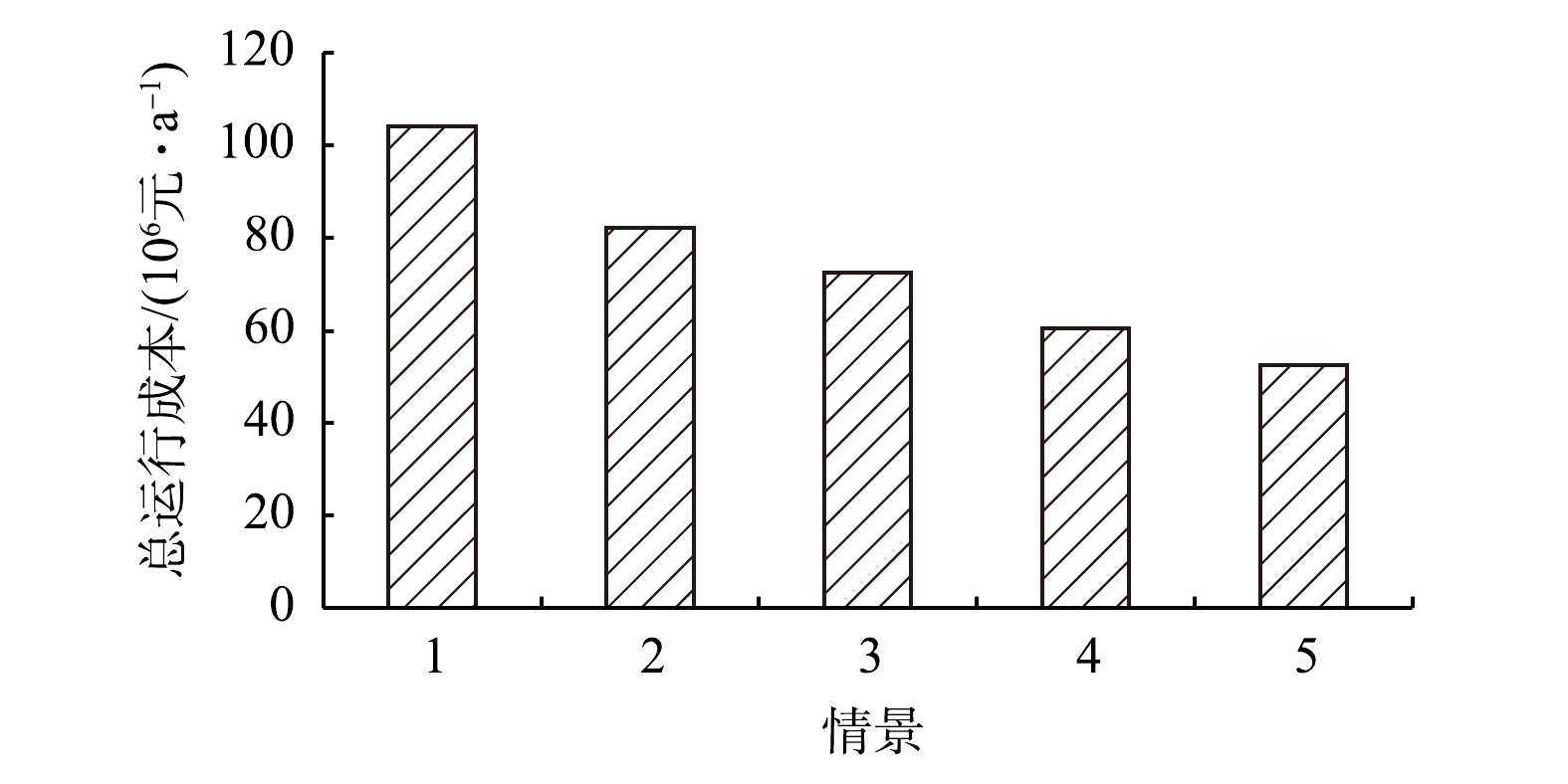

为了探究“上大压小”策略对于燃煤机组超低排放系统的运行经济性的影响,本研究中设置了以下情景:情景1,30台100 MW燃煤机组;情景2,15台200 MW燃煤机组;情景3,10台300 MW燃煤机组;情景4,5台600 MW燃煤机组;情景5,3台1 000 MW燃煤机组。在这5种情景下,燃煤机组的发电量相同。假设燃煤机组采用的超低排放技术路线均为SCR、ESP、WFGD和WESP的组合。机组的年运行时间设置为5 500 h。煤中硫含量设置为1.0%。SCR系统入口NOx浓度为200 mg·m−3,颗粒物的初始浓度设置为15 g·m−3,所有机组均实现超低排放。该策略对污染物控制技术运行经济性的影响如图5~图7所示。从运行经济性的角度考虑,对于SO2、NOx和PM控制技术,5种情景的优先顺序均为 “情景5 > 情景4 > 情景3 > 情景2 > 情景1”。即5种情景中,污染物控制经济性最优的情景为情景5,污染物控制经济性最差的情景为情景1。由图5可看出:对于SO2控制技术,5种情景的年运行成本为1.487×108~2.572×108元。由情景1优化至情景3,SO2控制年运行成本下降幅度为27.1%。由情景3优化至情景5,SO2控制年运行成本下降幅度为20.7%。由图6可看出:对于NOx控制技术,5种情景的年运行成本为5.24×107~ 1.041×108元。由情景1优化至情景3,NOx控制年运行成本下降幅度为30.5%。由情景3优化至情景5,NOx控制年运行成本下降幅度为27.6%。由图7可看出:对于PM控制技术,由情景3优化至情景5,PM控制年运行成本下降幅度为34.4%。

3. 结论

1)在调研的长三角地区115台燃煤机组(共计79 370 MW)中,采用超低排放技术路线1的机组容量占比为57.4%。

2)机组容量和运行时间与超低排放系统运行经济性成正相关,硫分与超低排放系统运行经济性成负相关。根据环保电价补贴划分了4个区间,分别为> 0.037、(0.032, 0.037]、(0.027, 0.032]、≤ 0.027 元·(kWh)−1(分别称为区间Ⅰ~区间Ⅳ)。当超低排放电价补贴为0时,600 MW以及1 000 MW燃煤机组超低排放系统仍然存在区间Ⅳ。

3)结构性优化策略“上大压小”能够降低污染物控制成本。3台1 000 MW燃煤机组的情景较10台300 MW燃煤机组的情景而言,在实现相同发电量的情况下,SO2控制年运行成本下降幅度为20.7%,NOx控制年运行成本下降幅度为27.6%,PM控制年运行成本下降幅度为34.4%。

-

[1] JIANG J, XU R K, JIANG T Y, et al. Immobilization of Cu(Ⅱ), Pb(Ⅱ) and Cd(Ⅱ) by the addition of rice straw derived biochar to a simulated polluted Ultisol[J]. Journal of Hazardous Materials, 2012, 229-230(5):145-150 [2] 马骁轩,蔡红珍,付鹏,等. 中国农业固体废弃物秸秆的资源化处置途径分析[J]. 生态环境学报,2016,25(1):168-174 [3] 李瑞月,陈德,李恋卿,等. 不同作物秸秆生物炭对溶液中Pb2+、Cd2+的吸附[J]. 农业环境科学学报, 2015, 34(5):1001-1008 [4] JINDO K, SÁNCHEZ-MONEDERO M A, HERNÁNDEZ T, et al. Biochar influences the microbial community structure during manure composting with agricultural wastes[J]. Science of the Total Environment, 2012, 416(2):476-481 [5] 张越,林珈羽,刘沅,等. 改性生物炭对镉离子吸附性能研究[J]. 武汉科技大学学报(自然科学版), 2016, 39(1):48-52 [6] JIANG T Y, JIANG J, XU R K, et al. Adsorption of Pb(Ⅱ) on variablecharge soils amended with rice-straw derived biochar[J]. Chemosphere, 2012, 89(3):249-256 [7] 李江遐,吴林春,张军,等.生物炭修复土壤重金属污染的研究进展[J].生态环境学报,2015, 24(12):2075-2081 [8] GUO Yue,TANG Wei, WU Jinggui,et al. Mechanism of Cu(Ⅱ) adsorption inhibition on biochar by its aging process[J].Journal of Environmental Sciences. 2014, 26(10):2123-2130 [9] JIANG J, PENG Y, YUAN M, et al. Rice straw-derived biochar properties and functions as Cu(Ⅱ) and cyromazine sorbents as influenced by pyrolysis temperature[J]. Pedosphere, 2015, 25(5):781-789 [10] KHORRAM M S, ZHANG Q, LIN D L, et al.A review of its impact on pesticide behavior in soil environments and its potential applications[J]. Journal of Environmental Sciences,2015(44):269-279 [11] 戴静,刘阳生. 四种原料热解产生的生物炭对Pb2+和Cd2+的吸附特性研究[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2013,49(6):1075-1082 [12] FELLET G, MARCHIOL L, DELLE VEDOVE G, et al. Application of biochar on mine tailings:Effects and perspectives for land reclamation[J]. Chemosphere, 2011, 83(9):1262-1267 [13] 李明遥,杜立宇,张妍,等. 不同裂解温度水稻秸秆生物炭对土壤Cd形态的影响[J]. 水土保持学报,2013, 27(6):261-264 [14] 林珈羽,张越,刘沅,等. 不同原料和炭化温度下制备的生物炭结构及性质[J]. 环境工程学报,2016, 10(6):3200-3206 [15] 徐楠楠, 林大松, 徐应明,等. 玉米秸秆生物炭对Cd2+的吸附特性及影响因素[J]. 农业环境科学学报, 2014, 33(5):958-964 [16] 常春,刘天琪,廉菲,等. 不同热解条件下制备的秸秆炭对铜离子的吸附动力学[J]. 环境化学, 2016, 35(5):1042-1049 -

点击查看大图

点击查看大图

计量

- 文章访问数: 2104

- HTML全文浏览数: 1628

- PDF下载数: 516

- 施引文献: 0

下载:

下载: