-

随着中国全面建成小康社会,居民消费能力持续提升,城市生活垃圾产生量不断增加。城市生活垃圾管理的目标是实现“减量化、资源化、无害化”。源头减量是治本之策;源头分类有助于末端分流和减量。因此,探索垃圾分类和减量的政策工具是必然要求。按照政府干预强弱,环境政策工具分为命令控制型、经济激励型和信息提供型,每种手段均有其特点、适用于特定情形[1]。依托体制优势,中国环境治理政策多采用命令控制型,包括污染物排放标准、淘汰落后产能等政策均主要针对企业[2]。而生活垃圾管理主要针对居民,强制性手段的使用受限,经济激励、宣传教育等政策工具有更大的作用空间[3];其中,分类计价、按量计费在发达国家生活垃圾管理中广泛应用,经济激励手段的采用在全球范围成为趋势[4]。

垃圾分类管理属城市事权,计费模式具有多元性、地域性特点。如,1740万人口、4.2万km2的荷兰,在538个市镇中有13个实行按重量计费,20个实行随袋计费,54个采用按清运频率计费,29个采用按容积计费,412个市镇未采用按量计费模式[5]。全球生活垃圾收费模式包括定额收费、按用水量收费、押金返还、专用垃圾袋/贴签计费、称重计费、按清运频率计费、按垃圾桶计费等[4, 6-7]。其中,按量计费在美国、欧洲、日韩、中国台北等地区得到广泛应用,总体上了促进垃圾源头分类、减量和资源化[4,8];包括北京在内的大多数中国城市采用按家庭户或人年度定额的收费方式[9-10]。

计量收费在全球成为趋势,欧美等发达国家或地区在生活垃圾收费方面有诸多成功实践,对其效果的评估形成借鉴经验[7,11-12]。AlZAMORA et al[4]、WELIVITA et al[6]总结了全球生活垃圾收费模式,但前者未包含中国城市的收费模式,后者虽纳入中国城市生活垃圾定额收费模式,但未能捕捉收费模式的差异性和动态演变趋势。中国地域广阔、城市众多,各城市在生活垃圾产生量、管理需求、管理能力等方面存在较大差异,特别是近年来较多城市采用按水量征收垃圾处理费、探索计量收费等新形态。而关于中国城市生活垃圾收费模式的研究,主要集中于对个别城市案例分析和定价模型的理论研究。如CHU et al[9]、李飞等[13]、张宏艳[14]等从不同角度提出了北京市生活垃圾计量收费定价模式;褚祝杰等[15-16]基于经济学理论分析了按排计费核算模式。可知,国内外相关研究缺少将中国城市纳入的系统全面的收费模式梳理,并且针对中国城市收费模式现状的动态研究和向计量收费转型升级的模式选择存在明显的研究缺口。

文章针对城市生活垃圾收费政策,基于公共物品理论和环境经济政策功能视角,构建生活垃圾计量收费政策功能和成本收益分析框架;梳理全球城市居民生活垃圾收费模式及其应用范围,基于收入功能、行为调节功能和政策资源投入,评价了每种模式的优缺点;全面梳理了中国城市生活垃圾收费现状、特点与趋势,在定量分析基础上,按照垃圾收费的阶段性将中国城市分为3类,展望了中国城市未来的收费模式,旨在为中国城市生活垃圾收费模式选择提供理论和实践依据。

-

生活垃圾处理属于地方性基本公共服务。按照财政对等原则,城市生活垃圾处置资金筹集应局限于享受服务的区域[17]。垃圾处置服务的竞争性影响收费模式的选择。生活垃圾的无害化处置占用土地资源,需要较大的固定资产投资,若处置能力充足,清运和处置服务的竞争性较小;若处理设施接近饱和或超负荷运行,就具有明显的竞争性。消费中的竞争性一定程度决定排他性的重要程度,而排他性通过不同计费模式得以体现。若不收费或定额收费,缴费多少与处置服务不挂钩,有一定竞争性但不具有排他性;垃圾处置服务成为公共资源,将导致公地悲剧,城市要承担超额垃圾处置成本。计量收费通过多排放多付费、分类垃圾少缴费等方式,使垃圾处置服务具有排他性,可避免垃圾处置服务的过度使用,提高垃圾处置服务的使用效率。

生活垃圾收费作为环境经济政策,具有收入功能和行为调节功能(分类、减量、资源回收)[18];不同功能定位与“减量化、资源化、无害化”的生活垃圾防治原则密切相关。随着城镇化快速发展,生活垃圾产生量迅速增加,“无害化”成为第一需求,通过垃圾收费(部分)补偿无害化处理设施建设和运行成本,收入功能占主导位置;城镇化中后期,消费能力不断提升进一步加大城市垃圾处置压力,特别是大城市,垃圾无地可消纳会抑制处置能力的增长,减量化、资源化成为垃圾收费的首要目标,垃圾收费促减量、促分类和资源化的行为调节功能就十分重要。而且,收入功能与行为调节功能具有一定不兼容性,当费率不变时,源头分类和减量行为将削弱收入功能。因此,垃圾收费首要功能的定位格外重要。

政策的资源投入即为政策成本,包括:(1)政策制定和执行成本。计量收费需要确定收费模式、征收方式、费率等,与污水处理费相比,生活垃圾计量收费没有现成的计量工具,需要对计量过程和缴费行为进行监管,其政策制定和执行成本较高。(2)政策遵从成本。政策对象按照政策要求、改变原有行为将产生遵从成本,主要受费率高低、收入水平、宏观税负、居民环保意识、政策接受度等因素影响,比如高费率将提高遵从成本。(3)政策非预期成本。高费率对垃圾减量更加有效[19],但也可能导致非法倾倒等非预期行为,将带来政策的成本转移或额外成本;而低费率下,垃圾减量效果会不理想且政策收入可能会降低。

以成本收益为框架,见图1。最终的生活垃圾计量收费模式、费率选择等政策设计,要实现政策净收益最大化。一方面,尽可能扩大政策在促进分类、促减量、提高资源化方面的收益,降低末端垃圾处置成本,产生节约末端处置成本的经济效益、减少环境污染的环境收益和提高社会文明水平的社会效益;另一方面,尽可能降低政策制定、执行、遵从和非预期成本。通过最优化过程,选择合适的收费模式、征收机制和费率,实现政策净收益最大化。

-

英国、巴西、墨西哥大部的垃圾处理费由财政全额负担,非洲等低收入国家尚未开展垃圾无害化集中处置,上述国家不对生活垃圾收费[20]。全球生活垃圾收费分为定额收费、准计量收费和计量计费[4]。

-

定额收费是指住户(或个人)按统一的费率每年或每月缴纳特定的垃圾处理费用。可采用按户(人、住房面积)征收、按财产税或一般税征收、随水/电/燃气/物业费代征等形式[6]。定额收费应用广泛,包括北京在内的中国大多数城市、美国多数城市、印度、拉丁美洲多数国家、非洲西部、东南亚部分国家、亚洲部分国家等[6]。

-

(1)按水量收费。按照家庭用水量计征生活垃圾费的方式,用水越多缴纳垃圾处理费越多。费率测算通常采用“水消费量折算系数法”,即将垃圾产生量与用水量进行关联。按水量收费与通过水费代征不同,前者与用水量挂钩,后者仅为定额收费的代征手段。按用水量收费与垃圾产量不直接相关,属于准计量收费;该收费方式将扭曲水价,水价提高后,为节约用水可能增加一次性用品使用而增加垃圾量。在深圳、合肥、乌鲁木齐、三亚、中国台湾省除台北市外的地区,采用随家庭用水量捆绑的准按量计费[10]。

(2)押金返还模式。该模式本质上是产品税和补贴的结合,即当购买可能引起污染的产品时向消费者“征税”,当消费者把废弃物退还指定系统时获得税金返还,以鼓励资源回收;若未退还,押金则视为对可能造成污染产品的销售征收附加费,类似于计量收费。该模式在理论上最富有经济效率,能够有效促进居民资源回收[21]。押金返还重点针对玻璃容器、塑料饮料瓶和钢制饮料罐,对环境有害的电子产品、电池、轮胎及汽车等,主要在中国部分城市、德国、南非、欧盟成员国等地区和国家应用[22]。

-

通过专用垃圾袋或贴签收费。该模式是按容积收费,属于预付费,居民通过购买专用垃圾袋或贴签支付垃圾处理费,其售价包含垃圾处理费和垃圾袋制作费用。该收费模式可能导致超量装袋、非法丢弃等问题[4,6]。在韩国、日本、中国台北,以及美国、加拿大、荷兰、比利时、新西兰等地区得到广泛应用[6, 8]。如,中国台北自2000年7月开始实施垃圾费随袋征收,升级了实施多年的按用水量征收的方式。

其他计量收费模式:按重量、容积、清运次数计征等模式在欧洲(德国、瑞典、法国、爱尔兰等)、北美(美国、加拿大)、澳大利亚、新西兰等发达国家应用较多,能够给出明确的价格信号鼓励家庭减量[11,23]。其中,按重量收费需要称重技术和身份识别系统等智能设备,以降低人工成本[24],按容量计征根据标准容量垃圾桶数进行收费,阶梯定价收费是按容器体积收费的精细化模式,在日本部分城市应用[8]。

-

从资金筹集功能看,定额、准计量、计量收费均可以获得收入,但实现程度不同,见表1。(1)定额收费按照户、人、住房面积等征收,与垃圾排放多少无关,在确保应收尽收前提下,具有强收入功能。(2)按水量收费具有较好收入功能。由于水价提高将减少居民用水量,降低预期的收入;但家庭用水具有基本需求特征,用水量下降幅度有限,确保了按水量收费具有较好收入功能。(3)押金返还、按垃圾袋、重量等计量收费具有弱收入功能。在费率一定时,减量化越明显其收入功能越难以实现,资金筹集与行为调节具有一定不兼容性。

-

垃圾收费行为调节功能包括对政策对象分类、减量、资源回收行为的改变。(1)定额收费的收缴额度与垃圾量无关,无法激励居民分类和减量;按水量收费不具有直接的行为调节功能,反而会扭曲用水量。(2)计量收费的显著优势是促进居民分类、减量和资源回收等环境友好行为,但不同计费模式的行为调节功能存在差异。第一,随袋计征是按体积的预付费,体积大的垃圾收费多;称重收费更为精细,重的垃圾收费多。第二,随袋计费与称重计费均能产生显著的减量化、资源化效果。如台北市实施随袋计量收费后,人均生活垃圾日清运量从1995年的1.3 kg减少到2012年的0.4 kg,资源回收率从2000年2.4%稳步提高到2012年47.8%。第三,按容器体积收费和按清运频率收费有一定的减量和资源回收效果,但并非严格意义上的计量收费。FULLERTON et al [25]认为按容器体积收费不是真正的以体积或重量为基础的收费,没有边际减量效果。不同收费模式的减量和资源回收效果,见表2。

-

(1)政策执行成本。定额收费、按水量征收、押金返还等模式的支付机制较为简单、便于操作和管理,政策执行成本较低;计量收费执行成本较高。其中,通过专用垃圾袋或贴签收费模式,其排放程序简单、容易理解,但可能存在过度装袋、非法丢弃等问题,具有较高的管理和执行成本[30]。按清运频率与按照容器体积收费,收运与缴费过程相对复杂,执行成本较高[31]。按重量收费需要最为精确的称重计量系统,监管和人工等实施成本高[31]。

(2)政策遵从成本。定额收费、按水量收费、押金返还模式下,居民操作简单,多排放不会多缴费,政策遵从成本低。按垃圾袋或贴签、按重量收费,多排放多缴费,体现出更强的公平性;若费率偏高,称重计费程序较复杂,居民接受困难、遵从成本高。按清运频率收费和按容器体积收费,收费额与垃圾量并非严格相关,边际减量成本接近于零,居民较容易接受,其政策遵从成本高于定额收费、低于按袋和按重量收费。

(3)非预期成本。定额收费、用水量征收、押金返还等因其缴费额与垃圾量不相关,均不会产生非法倾倒现象;而按水量收费会扭曲水价,如免洗品的使用带来垃圾排放增加,将导致福利损失。通过专用垃圾袋或贴签收费,按重量、容器体积、清运频率收费都会产生不同程度的非预期成本。如,随袋或贴签计费可能导致非法倾倒、过度装袋、伪造垃圾袋或贴签[15]。

-

分析不同收费模式的适用性,定额收费适用于经济落后、财政不足、垃圾无害化处理迫切的中小城市,是垃圾收费的初始模式;该模式征管容易,但不具备促分类、促减量效果。按水量收费最大的功能在于降低征管成本,但会扭曲水价,导致垃圾量增加,不具有促分类和减量功能,不应被提倡。押金返还适用于饮料瓶、电子产品、电池、轮胎及汽车等特定类型垃圾。随袋计量收费和按重量收费是真正意义计量收费,具有促分类促减量功能,适合在减量压力大、财政相对充裕、经济发达的大城市实施,但管理成本较高,可能导致偷排行为。按容器体积与清运频率收费对管理能力的要求有所降低,适合在垃圾收集服务完善的别墅区、中国社会主义新农村实施。

-

基于财政部汇总的各省行政事业性收费情况、补充查阅各省(区、市)的生活收费政策文件80多份,对全国31个省(区、市)的生活垃圾收费情况进行梳理,包括生活垃圾收费项目、居民和非居民单位的收费模式、征收标准、征收方式、收费性质等,得出以下结论。

-

中国城市居民生活垃圾收费以定额为主,90.3%的省区实施了定额收费。定额收费一般由所在街道办事处和乡镇人民政府按照居民每户每月或年固定额收取,但存在征收手段不足、难以足额征收的问题。调查发现,北京3元/(户·月)的垃圾处理费基本未征收。辽宁省14市中仅有6市征收了生活垃圾处理费,平均征收率65.5%。为提高征收率、降低征收成本,部分省市创新征收方式,委托服务机构(物业、供水、供电、燃气)和管理部门(财政、交通、工商、税务等)代扣代缴。

-

因区域实际情况、定价方式、收费性质、垃圾处置成本等差异,各省市实施了差别化费率,地区差异较大。统计发现,全国定额费率范围为3~10元/(户·月),如,昆明和济宁是10元/(户·月),北京和石家庄是3元/(户·月),对于居民个人或暂住人口的征收费率范围为1~8元/(人·月),不同城市费率差异明显。就收费性质来看,7个省市的居民生活垃圾处理费为行政事业性收费,占22.6%,21个省市为经营服务性收费,占67.7%(安徽和宁夏未明确收费性质,上海市没有征收居民垃圾处理费)。部分省份垃圾收费不唯一、收费性质不同。譬如北京除了行政事业性收费,还包括30元/(户·年)的生活垃圾清运费,属于经营服务性收费。另有部分省份根据需要对收费性质进行动态调整。如,河北省2008年将生活垃圾处理费由行政事业性收费改为经营性收费,由垃圾处理企业自收自管自用,2019年又改回行政事业性收费,收费性质变化的重要考量因素是提高征收率。

-

2020年9月1日实施的修订版《固体废物环境污染防治法》规定“县级以上地方人民政府制定生活垃圾处理收费标准,应当根据本地实际,结合生活垃圾分类情况,体现分类计价、计量收费等差别化管理”。计量收费成为中国垃圾收费的未来趋势。当前,个别城市针对城市居民实施了按用水量计费的准计量收费,包括安徽(仅合肥)、湖南、广东、广西、海南、新疆(仅乌鲁木齐)等6个省的部分城市,占19.4%,如,湖南居民垃圾费征收标准是0.25~0.4元/吨水。作为计量收费的先导,非居民单位厨余垃圾和其他垃圾处理费采用了定额收费、按重量或按容积收费、按水量征收、阶梯定价收费等多元模式。如北京非居民厨余垃圾按300元/t或33元/桶(120 L)的标准收取。

通过分析全国31个省(区、市)生活垃圾收费情况,按水量计征已在少数城市实施,称重计费、按容器计费等计量收费模式在非居民单位得到一定范围实施。无论是从法律层面还是实践层面,计量收费在中国已成为一种趋势。

-

中国城市众多,其发展阶段、减量需求、管理能力等差异明显,难以适用一种生活垃圾收费模式。本文基于5个典型指标,通过对中国296个地级及以上城市的聚类分析,识别适用于不同类型城市的垃圾收费模式。其中,人均GDP反映经济发展阶段和收入水平,人均财政收入表征城市对垃圾处理费收入的依赖度,人口规模揭示城市规模和管理能力,生活垃圾清运量反映末端处置压力,无害化处理能力反映垃圾无害化处理产业化现状。基于统计软件对城市进行K-均值聚类。数据来自《中国城市统计年鉴2020》《中国城市建设统计年鉴2020》。因个别城市数据缺失,最终参与聚类的城市共289个,根据类中心数值特征最终选择聚类数为3类[1]:第一类城市46个、第二类106个、第三类137个,见表3。3类城市类中心变量均具有显著差异,确保了类内城市接近,类间城市差异较大,见表4。

第一类城市具有经济发达、财政充裕、城市规模大、政府管理能力强、垃圾末端处置压力大并处于垃圾处理产业化后期的特征。该类城市各项指标均显著高于第二类和第三类城市,且多为直辖市、省会城市、计划单列市,北京、上海、广州、武汉、深圳等均在第一类。如北京厨余处理能力几近饱和、末端处置压力较大,收费的促减量功能成为迫切需求。考虑到中国大城市体量大、人口密度高,结合台北市垃圾随袋征收的成功经验,该类城市可优先考虑垃圾袋或贴签收费模式。

第二类城市表现为经济发展水平、财政能力、城市规模、垃圾清运量、无害化处理设施水平处于中等的特征。其各项指标平均水平明显低于第一类城市。如天津、石家庄、哈尔滨、重庆、兰州、西安、昆明等在第二类。该类城市面临一定的垃圾减量压力,有相对好的财政能力和治理水平,在实现垃圾无害化处理的同时,可积极探索计量收费作为减量化的政策储备。

第三类城市总体上属于经济欠发达、财政相对匮乏的中小城市,其人口规模较小,垃圾总量不大,且无害化处理能力相对滞后。如保定、大同、本溪、菏泽、酒泉、汕头等均在此类。对于该类城市,垃圾费的收入功能是首要功能,现阶段应优先保证垃圾全部无害化处置,收费尽可能补偿垃圾处置成本,减轻财政负担。在实现无害化处理后,随着城市管理能力提升,循序渐进地探索推进计量收费等先进的收费模式。

-

生活垃圾分类是国家层面关心和推动的“关键小事”。分类计价、计量收费作为经济激励手段,是垃圾分类长效机制的重要内容。研究得出如下结论。

(1)生活垃圾收费具有收入功能和行为调节功能,行为改变将削弱收入功能的实现,因此收费的首要功能选择十分重要。作为公共政策,垃圾收费应当追求净收益最大化,其中,收益主要是促分类促减量带来的末端处置成本节约;成本则包括政策制定和执行、政策监管和非预期成本等。

(2)全球生活垃圾收费可分为定额收费、按用水量计费、押金返还、按专用垃圾袋或贴签收费、按重计费、按垃圾桶容积收费、按清运频率收费等模式。每种模式各有特点,适用于城市垃圾管理的不同阶段。其中,定额收费仅有收入功能,而垃圾袋或称重收费是最严格的计量收费,其主要功能是行为调节。按用水量收费不具备促分类促减量功能,反而会扭曲水价,可能增加垃圾产生量,不应成为主流的垃圾收费模式。

(3)中国城市以垃圾定额收费为主,收入功能是当前阶段的首要功能;而对于经济发展水平高、垃圾产生量大、减量化压力大和管理水平较高的城市,分类计价、计量收费成为必然趋势。基于定量分析,按照经济、财政、规模、减量需求和无害化处置能力等因素,将中国城市分为3类:优先实行计量收费城市、探索实行计量收费城市和实现垃圾无害化处置的城市,为城市实施差异化收费策略提供参考。

上述结论具有重要的政策启示。中国地域辽阔,各地在发展阶段、生活垃圾管理需求、管理能力等方面存在差异[32],不同城市的垃圾收费模式应当允许差异化。一个可行的策略是,先建立以定额收费为主的收费体系,具备条件的城市率先转型升级,逐渐形成梯级搭配、向计量收费动态转型升级的格局。计量收费具有促分类促减量的功能,但同时其管理成本总体较高。其中,公众对政策的遵从、精准计量各类垃圾排放量、对非法倾倒等行为的监管等均有赖于政府较强的管理能力和较大的资源投入;且特定计费模式下的最优费率需要进行测算和动态评估。因此,向计量收费的转型不宜操之过急,应注重积累政策实施的必要条件。在尽量发挥计量收费行为调节功能的同时,不断提高生活垃圾精细化管理能力,凝聚全社会垃圾分类和减量共识,降低计量收费政策实施和监督成本,最终使计量收费在中国城市垃圾分类和减量中发挥应有的经济激励作用,成为长效机制建设的重要内容。

城市生活垃圾收费的全球模式与中国收费方式探析

Exploring pricing mehods for municipal solid waste of the city between global mode and Chinese mode

-

摘要: 为探索适合中国城市的生活垃圾收费模式,构建基于环境经济政策功能和成本收益的分析框架,文章梳理了全球城市生活垃圾收费模式及其应用范围。从资金筹集功能、行为调节功能、政策资源投入3个维度评价了每种模式的优缺点和适用性。分析了中国城市垃圾收费现状,发现定额收费是当前的主体模式,计量收费的趋势已经显现。从经济、财政、规模、管理能力、减量压力等维度构建评估指标体系,在城市层面进行聚类分析。结果表明,中国应建立多种收费模式并存、梯级搭配、向计量收费动态转型升级的格局,在这个过程中降低计量收费政策的成本、实现较大的政策净收益至关重要。Abstract: To explore the domestic solid waste pricing model suitable for Chinese cities, an analysis framework based on environmental economic policy functions and cost-benefit was constructed, and the global urban solid waste pricing model and its application range were sorted out. Together with the applicability of each model, the advantages and disadvantages were evaluated from three dimensions. The current situation of municipal solid waste pricing methods in Chinese cities was analyzed. Based on the dimensions of economy, finance, city scale, management ability, and reducing pressure, we constructed an indicator system to conduct a clustering analysis at the city level. The analysis showed that China should establish diverse patterns of pricing methods for domestic solid waste. The pricing methods should be tailored to the local conditions of specific cities. A dynamic transformation and upgrading process from traditional pricing method to the unit-pricing mode should be motivated and initiated. In this process, reducing the cost of the unit-pricing policy and achieving greater policy net benefit from a cost-benefit perspective was important.

-

Key words:

- waste management /

- unit-pricing /

- income effect /

- behavioral change effect /

- cost-benefit analysis

-

汞具有较高的挥发性,其毒性具有持久性和生物累积性,可通过食物链传递,已经被世界卫生组织列为优先控制污染物[1-3]。煤炭燃烧是重要的大气汞排放污染源之一[4-5],我国最新修订的《火电厂大气污染物排放标准》,对燃煤电厂烟气中的汞及其化合物的排放进行了严格的限定,限值为30 μg·m−3。2017年8月6日,中国参与的全球首个汞限排国际公约《关于汞的水俣公约》正式生效[6]。燃煤汞污染问题的高效治理,已成为煤炭清洁利用的重要方面之一。

燃煤烟气中的汞主要以3种形态存在:气态单质汞(Hg0g)、气态二价汞(Hg2+g)和吸附态汞(Hgp)。Hg2+和Hgp可以通过电厂的空气污染控制装置(APCD)脱除[7-8]。由于Hg0易挥发且难溶于水的特性,电厂现有的APCD难以将烟气中的Hg0g有效地脱除。因此,燃煤烟气中Hg0g的高效脱除成为了烟气汞污染净化的重点和难点。

目前,燃煤电厂研究较多而且开始应用的汞排放控制方法是在烟道中喷射活性炭来吸附烟气中的汞[9-10]。然而,燃煤电厂现场的应用结果表明,活性炭用量较大,其对汞的脱除效果受烟气温度和组分影响很大,活性炭脱汞成本较高,使活性炭喷射技术在燃煤电厂脱汞的应用受到很大限制。近年来,经济高效的非碳基吸附剂特别是天然矿物吸附剂受到研究者的广泛重视[11-12]。

凹凸棒石(PG)是一种天然硅酸盐类黏土矿物,经处理后孔隙发达,比表面积大,具有良好的吸附性和热稳定性,而且成本低廉,来源广泛,是良好的催化剂载体。锰氧化物具有良好的低温催化氧化活性,可将Hg0氧化为容易脱除的Hg2+,负载MnOx的催化剂已被研究用于脱除燃煤烟气中的Hg0[13-18]。

本课题组前期研究结果表明,PG负载V2O5、CuO、MnOx等所形成的催化剂在排烟温度范围内对Hg0具有较高的氧化和吸附能力,其中凹凸棒石负载MnOx催化剂在低温展现了较高的脱除Hg0的能力[19-20]。为进一步研究MnOx/PG催化剂脱除烟气中Hg0的性能,本文研究了MnOx/PG催化剂制备条件、工况条件(反应温度、汞浓度、空速)等对MnOx/PG催化剂脱除Hg0的影响,并研究了脱除Hg0后MnOx/PG催化剂的再生及不同条件下再生后MnOx/PG催化剂的脱除Hg0活性。

1. 实验部分(Experimental section)

1.1 催化剂制备

将凹凸棒石黏土与蒸馏水按照一定比例混合后搅拌均匀、挤压,然后在烘箱中于110 ℃下干燥24 h,将充分干燥后的凹凸棒石样品研磨并筛选出30—60目的颗粒,在N2气氛中300 ℃下热处理2 h,即得凹凸棒石载体。采用等体积浸渍法制备MnOx/PG催化剂,根据所需制备催化剂的MnOx的负载量,将PG等体积浸渍于Mn(NO3)2溶液中,然后在室温静置2 h,50 ℃干燥5 h,110 ℃干燥5 h,最后依次在N2、N2+O2气氛中煅烧2 h,即可制得MnOx/PG催化剂[20]。

1.2 Hg0的脱除实验

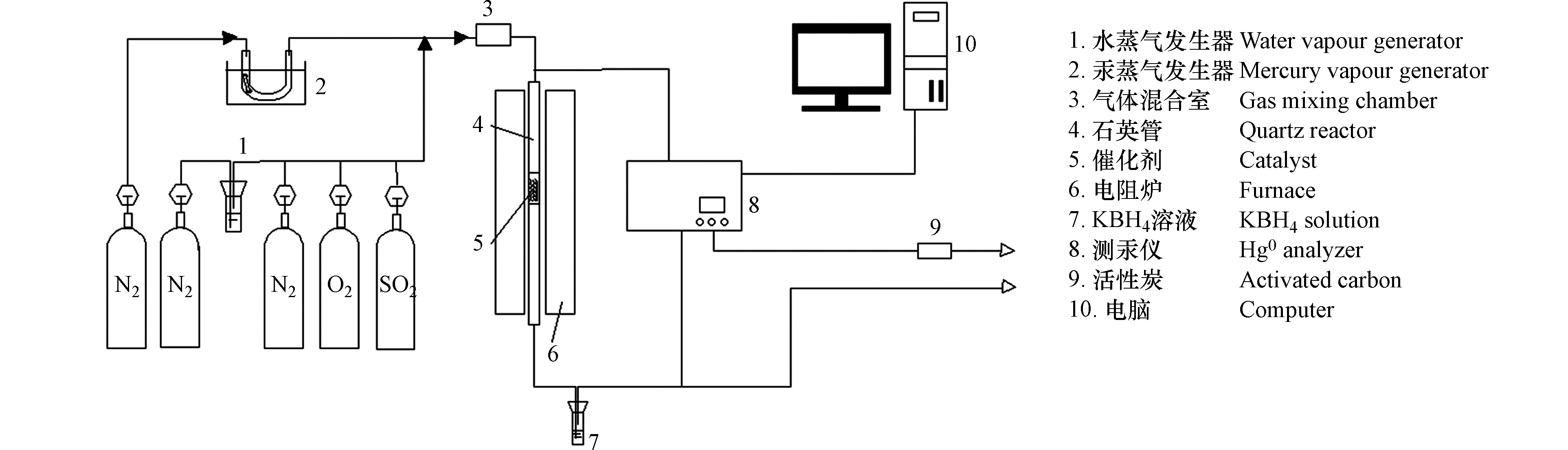

MnOx/PG催化剂对Hg0的脱除实验装置如图1所示。

实验气氛为含有N2(平衡气)、O2、SO2和H2O的模拟烟气,Hg0蒸气由汞渗透管产生,Hg0 浓度为240 μg·m−3。催化剂装填量为0.5 g,反应温度为120—240 ℃,反应时间为400 min。利用测汞仪(俄罗斯Lumex公司,RA—915M型)在线连续检测催化剂前后气体中的Hg0浓度。实验管路采用加热带保温防止气态Hg0的冷凝,尾端利用装有疏松多孔活性炭的吸收塔处理尾气。MnOx/PG催化剂脱除Hg0的能力用脱除效率表示,本文中的实验数据均为3次测量的平均值[20]。

1.3 催化剂的再生实验

脱除Hg0后的MnOx/PG催化剂进行热再生和水洗再生,再生后的催化剂再次进行脱除Hg0的实验。热再生在图1所示的固定床反应装置上进行。再生条件为:气体流量为100 mL·min−1的 N2气氛下,程序升温至再生温度(300—500 ℃)并保持恒温再生2 h,升温速率为10 ℃·min−1。

水洗再生的过程是将脱除Hg0后的MnOx/PG催化剂在100 mL锥形瓶中与去离子水混合,将锥形瓶放入超声设备中振荡10 min后过滤,在真空干燥箱中110 ℃下干燥6 h,即得到再生后的MnOx/PG催化剂。

1.4 催化剂的表征

采用扫描电镜(SEM,JSM-6490LV,日本电子公司)表征载体PG和MnOx/PG催化剂的表面形貌。

2. 结果与讨论(Results and discussion)

2.1 MnOx/PG催化剂的扫描电镜

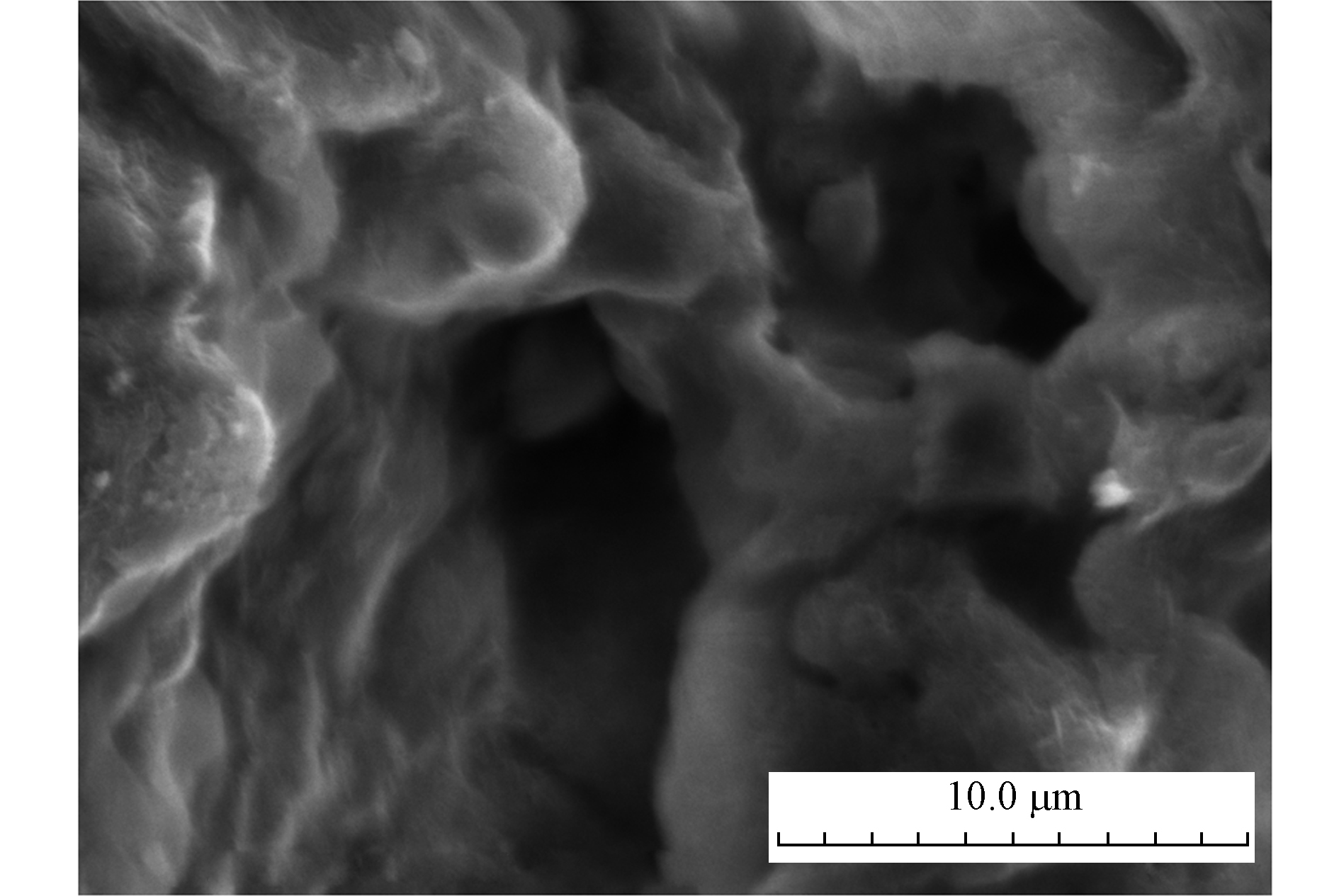

图2为MnOx负载量为8%的MnOx/PG催化剂的SEM图。可以看出,PG载体具有大量的孔道结构,使得MnOx/PG催化剂具有较高的比表面积,不仅有利于活性组分MnOx在PG载体上的分散负载,而且有利于含Hg0气体的扩散和Hg0在MnOx/PG催化剂上的吸附、氧化。

2.2 MnOx/PG催化剂脱除Hg0的活性

图3为不同MnOx负载量(0%、2%、4%、6%、8%、10%)的MnOx/PG催化剂在模拟烟气中400 min时对Hg0的脱除效率。可以看出,负载量0%的PG载体对Hg0的脱除效率较低,只有35%左右。随着MnOx负载量从2%增加到8%,Hg0的脱除效率明显升高,这表明MnOx的负载对Hg0的脱除起到了关键作用。MnOx负载量为8%的MnOx/PG脱除Hg0的效率最高,达到95.9%。随着MnOx负载量的继续增加,Hg0的脱除效率出现了下降。这是由于MnOx负载量较低时,MnOx能够较好的分散在载体PG表面,有利于Hg0的吸附、氧化,因此具有较高的Hg0的脱除效率。但MnOx负载量过高时,MnOx会发生团聚、阻塞载体的孔道,使得催化剂的比表面积下降,降低了对Hg0的吸附、氧化,从而导致催化剂脱除Hg0的能力有所降低[21-22]。

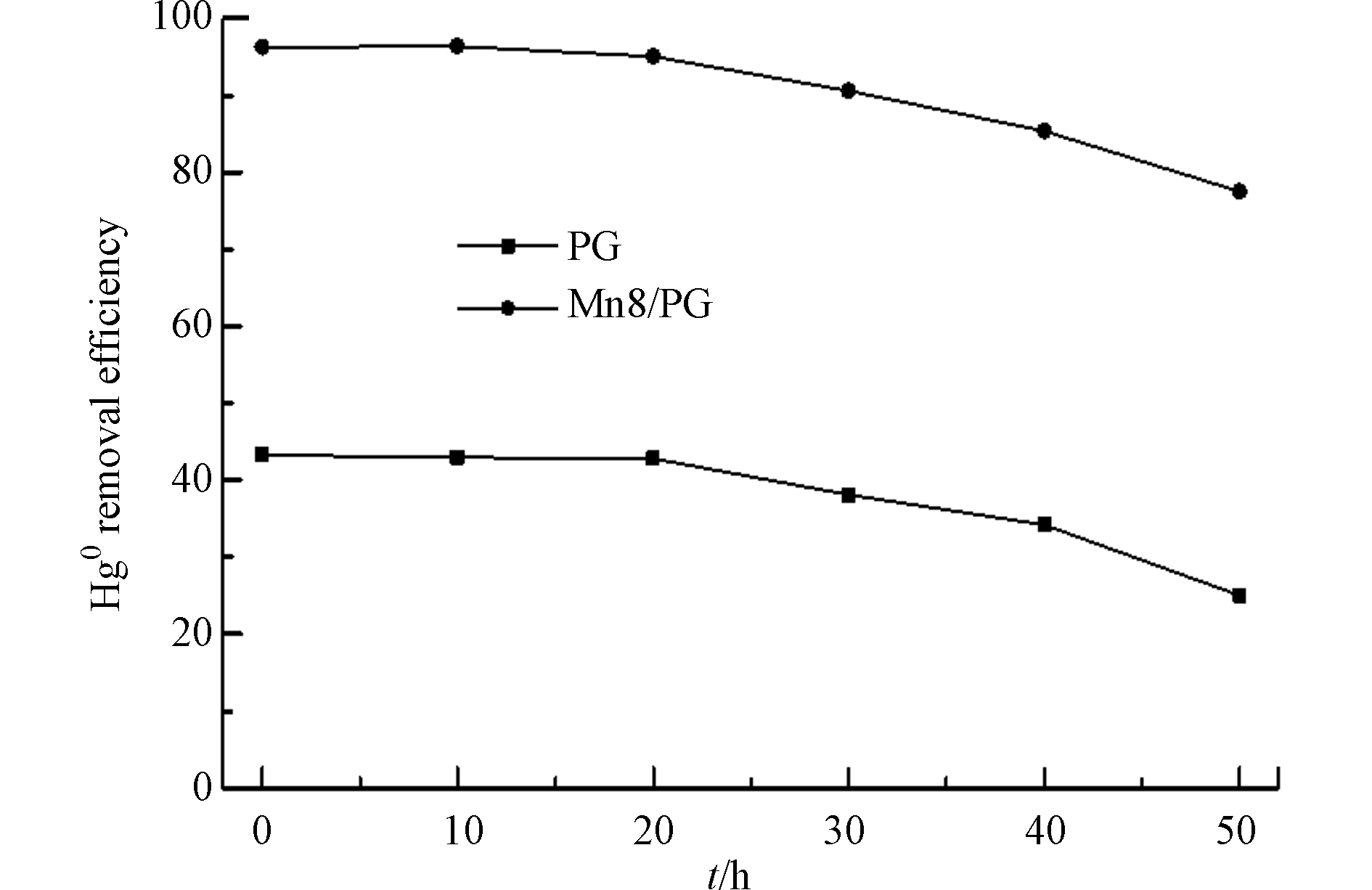

为考察MnOx/PG催化剂长时间使用的脱除Hg0的活性,在空速6000 h−1、温度210 ℃时,选用负载量8%的MnOx/PG催化剂进行了脱除Hg0 50 h的活性评价实验,结果如图4所示。可以看出,随着反应时间的延长,PG载体逐渐失活,50 h时的Hg0脱除效率已经降到了25%以下。而MnOx/PG催化剂一直保持了较高的脱除Hg0的活性,50 h时的Hg0脱除效率仍在80%左右,这表明MnOx/PG催化剂不仅具有优良的脱除Hg0的活性而且具有较长的使用寿命。

2.3 Hg0浓度对MnOx/PG脱除Hg0的影响

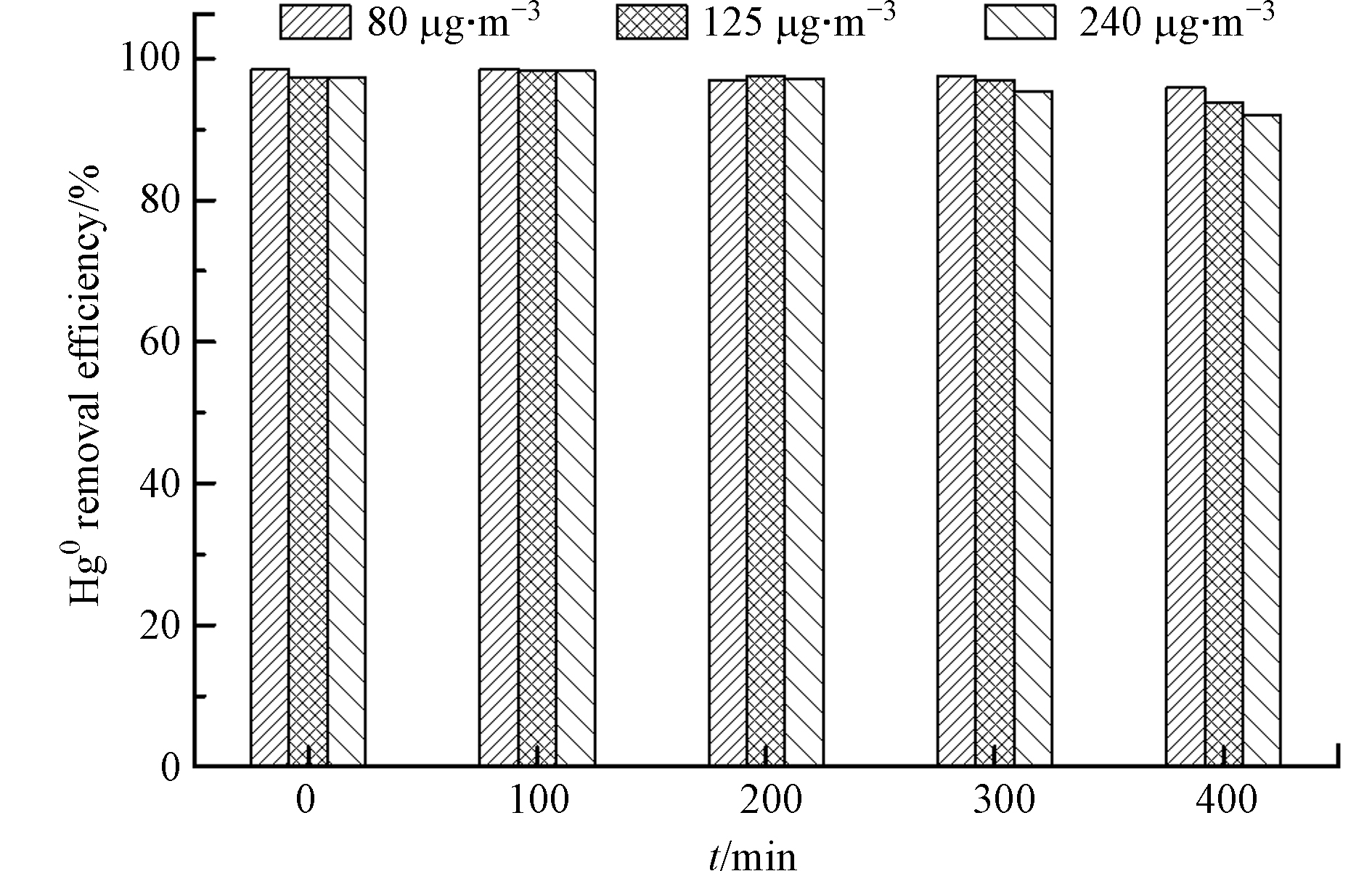

图5为MnOx/PG催化剂在80—240 μg·m−3的Hg0浓度范围内对Hg0脱除400 min的结果。可以看出,尽管Hg0的浓度变化较大,但对MnOx/PG催化剂脱除Hg0的能力影响很小。随着Hg0的浓度从80 μg·m−3升高到125 μg·m−3和240 μg·m−3,Hg0的脱除效率变化很小,均在95%以上。图5中的实验结果再次表明,MnOx/PG催化剂具有较高且稳定的脱除Hg0的能力,可用于在含有较高Hg0浓度的烟气中脱除Hg0。

2.4 空速对MnOx/PG脱除Hg0的影响

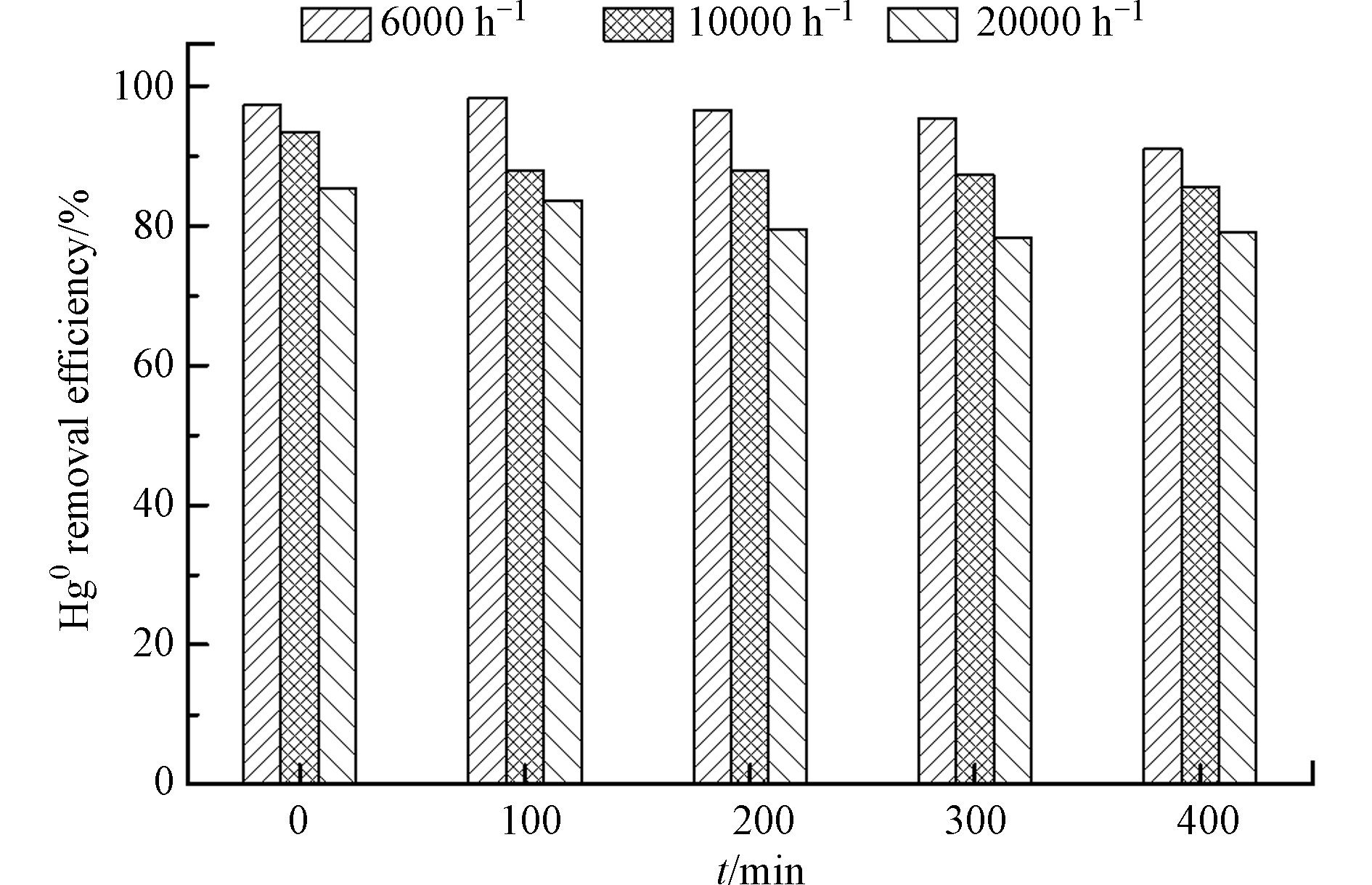

图6为MnOx/PG在6000—20000 h−1的空速范围内对Hg0 脱除400 min的结果。可以看出,在实验所用的空速范围内,空速由6000 h−1增大至20000 h−1,Hg0的脱除效率出现明显降低,400 min 时降低至80%。这主要是由于低空速下气体流速较慢,烟气与MnOx/PG催化剂的接触时间较长,有利于Hg0在MnOx/PG催化剂上吸附、氧化,从而提高了Hg0的脱除效率。而空速过大时,气体流速相应增大,烟气与MnOx/PG催化剂的接触时间变短,不利于Hg0在MnOx/PG催化剂上吸附、氧化,进而导致Hg0的脱除效率降低。

2.5 脱除Hg0后MnOx/PG催化剂的再生

为考察MnOx/PG催化剂的再生及循环使用性能,对上述脱除Hg0 50 h后的MnOx/PG催化剂进行了热再生和水洗再生。图7(a)为在300 ℃、400 ℃和500 ℃的N2中热再生2 h的MnOx/PG催化剂再次脱除Hg0的效果。可以看出,热再生后的MnOx/PG催化剂仍保持了较高的脱除Hg0的能力,且400 ℃下的再生效果最好,400 min时Hg0的脱除效率仍保持在85%以上。而500 ℃下的再生效果不好,MnOx/PG脱除Hg0的能力明显下降,400 min时Hg0的脱除效率快速下降至25%左右。这主要是由于载体PG在500 ℃下的热稳定性较低,多孔结构发生坍塌堵塞部分孔道,导致MnOx/PG催化剂比表面积变小(新鲜MnOx/PG催化剂和500 ℃再生后的MnOx/PG催化剂的比表面积和孔结构数据见表1),影响了脱除Hg0的能力。

表 1 500 ℃热再生前后MnOx/PG的比表面积和孔结构Table 1. Properties of MnOx/PG and MnOx/PG after 500 ℃ regeneration样品Samples 比表面积/(m2·g−1)ABET 孔体积/(cm3·g−1)Vt 平均孔径/nmDave MnOx/PG 133.21 0.499 17.10 MnOx/PG-500 71.24 0.538 16.93 图7(b)为在水浴温度100 ℃下再生后的MnOx/PG催化剂再次脱除Hg0的性能。可以看出,水洗再生后的MnOx/PG催化剂对Hg0的脱除能力较低,400 min时均降低至50%左右,这表明水洗再生的方法不能使脱除Hg0后的MnOx/PG催化剂的活性有效恢复,这可能主要是由于水洗过程中会使得MnOx/PG催化剂的部分活性组分损失,导致MnOx/PG对Hg0的脱除能力下降。因此,选用热再生的方法对脱除Hg0后的MnOx/PG催化剂进行再生。

2.6 预氧化对再生后MnOx/PG脱除Hg0的影响

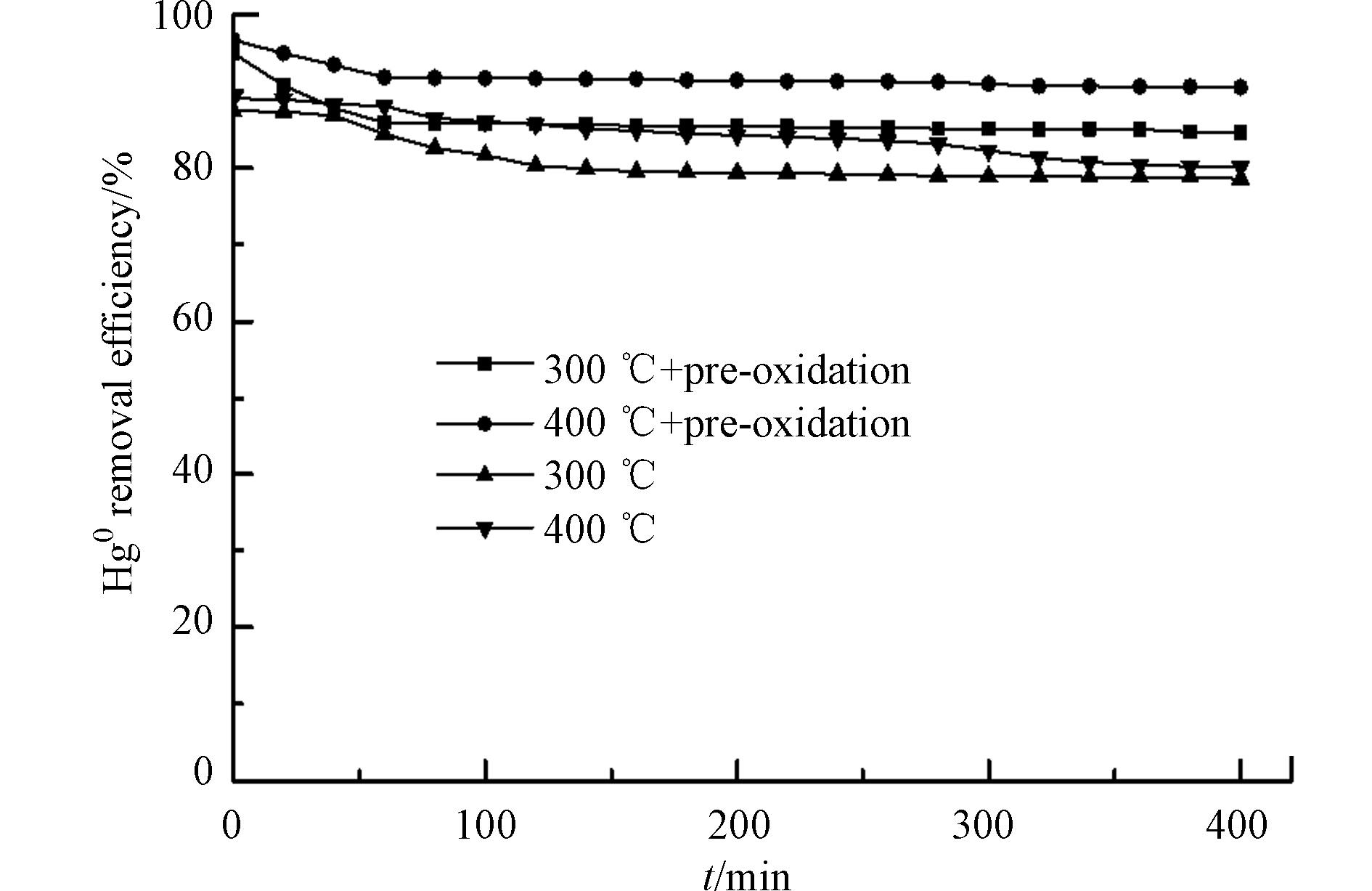

为进一步优化脱除Hg0后MnOx/PG催化剂的再生条件,对300 ℃和400 ℃再生后的MnOx/PG催化剂在空气气氛中250 ℃下预氧化处理2 h,并将其用于再次脱除Hg0,结果如图8所示。可以看出,在300 ℃和400 ℃两种温度下热再生后的催化剂经过预氧化处理有利于提高其脱除Hg0的能力,预氧化处理使得热再生后的催化剂对Hg0的脱除效率提高了10%左右。这表明,预氧化处理有利于提高再生后MnOx/PG催化剂脱除Hg0的能力,主要是由于预氧化过程中O2可将MnOx中低价态的Mn氧化成高价态,提高了MnOx对Hg0的氧化活性,使得MnOx/PG催化剂脱除Hg0的能力提高[23-25]。

2.7 再生次数对MnOx/PG催化剂脱除Hg0的影响

图9为在400 ℃的再生温度下经过3次热再生-预氧化处理的MnOx/PG催化剂对Hg0的脱除性能。可以看出,3次热再生-预氧化处理的MnOx/PG催化剂仍具有较高的脱除Hg0的能力。与新鲜的MnOx/PG催化剂相比,3次热再生-预氧化处理的MnOx/PG催化剂对Hg0的脱除能力有所下降,但降低的幅度较小,第3次热再生-预氧化的MnOx/PG催化剂对Hg0的脱除效率在400 min时仍高于75%,远高于PG载体对Hg0的脱除效率。这表明,MnOx/PG催化剂不仅具有较高的脱除Hg0的活性,而且具有良好的再生循环使用性能。

3. 结论(Conclusions)

(1)MnOx/PG催化剂具有良好的脱除Hg0的活性和稳定性,载体PG的多孔结构有利于活性组分MnOx的分散和Hg0的吸附、氧化。

(2)低Hg0浓度和低空速条件下有利于MnOx/PG催化剂对Hg0的脱除。

(3)热再生对脱除Hg0后的MnOx/PG催化剂的再生效果好于水洗再生,最佳再生温度为400 ℃。热再生后的MnOx/PG催化剂仍具有良好的脱除Hg0的能力。

(4)脱除Hg0后的MnOx/PG催化剂经400 ℃热再生和预氧化处理,可有效恢复其对Hg0的再次脱除能力。MnOx/PG催化剂不仅具有较高的脱除Hg0的活性,而且具有良好的再生循环使用性能。

-

表 1 全球生活垃圾收费模式评价

Table 1. Evaluation of global charging practice for domestic solid waste

收费模式 资金筹集功能 行为调节功能 政策资源投入 减量化 资源化 制定和执行成本 遵从成本 非预期成本 定额收费 按户、人、房屋面积、财产税等 +++ 无 无 + + 无 准计量收费 按水量收费 ++ 无 无 + + 无 押金返还 + +++ +++ + + 无 计量收费 通过购买专用垃圾袋或贴签收费 + +++ +++ +++ +++ +++ 按重量收费 + +++ +++ +++ +++ +++ 按容器体积收费(含阶梯定价收费) ++ ++ ++ ++ ++ ++ 按清运频率收费 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 注:“+”代表各项功能的实现程度,“+”越多表示实现程度越高。 表 2 计量收费模式减量与资源回收效果

Table 2. Reduction and resource recovery effect of different unit-pricing modes

收费方式 国家/州/地区 垃圾减量效果 资源回收效果 按垃圾袋收费 美国弗吉尼亚州[25] 减量14.0% 回收增16.0% 新西兰[5] 混合垃圾减量14.0%(厨余免费回收);总垃圾量减少36.0%(厨余收费) 回收增36.0%(厨余免费回收) 中国台湾[26] 从2000年的835万吨减至2005年的751万吨 回收增加 日本[8] 青梅市减量19.2%(1998—1999年);新谷市减量25.0%(2001—2002年);高山市减量32.0% 回收增121.6%;回收增49.0%;回收增9.4% 美国佐治亚州[27] 减量51.0% 回收增18.0% 按标签收费 美国纽约[28] 没有显著减量 回收和堆肥增加 按容器体积收费 新西兰[5] 减量6.0% —— 美国乔治亚州[29] 玛丽埃塔减少20.1% 回收增加18.2% 按重量收费 爱尔兰[23] 2003年减量25.0%、2005年减量40.0% 每户家庭资源回收2003年从0增至210 kg,2005年为240 kg 新西兰[5] 混合垃圾减少50.0%厨余垃圾减少60.0% 回收增21.0% 表 3 全国地级及以上城市聚类结果

Table 3. Cluster results of cities at prefecture level and above in China

城市类别 城市名称 第一类 北京、沧州、鄂尔多斯、大连、长春、大庆、上海、南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、泰州、杭州、宁波、绍兴、合肥、芜湖、马鞍山、滁州、福州、厦门、三明、泉州、漳州、宁德、青岛、东营、烟台、郑州、开封、武汉、宜昌、长沙、广州、深圳、珠海、佛山、北海、成都、玉溪、林芝、榆林、克拉玛依 第二类 天津、石家庄、唐山、廊坊、太原、晋城、朔州、呼和浩特、包头、乌海、呼伦贝尔、沈阳、营口、盘锦、哈尔滨、徐州、连云港、淮安、盐城、温州、嘉兴、湖州、金华、衢州、舟山、台州、丽水、蚌埠、铜陵、安庆、黄山、池州、莆田、南平、龙岩、南昌、景德镇、九江、新余、鹰潭、赣州、济南、淄博、潍坊、济宁、威海、日照、临沂、德州、滨州、洛阳、平顶山、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、三门峡、黄石、十堰、襄阳、鄂州、荆门、荆州、咸宁、随州、株洲、湘潭、衡阳、常德、郴州、娄底、江门、湛江、肇庆、惠州、河源、东莞、中山、南宁、柳州、防城港、百色、海口、三亚、重庆、攀枝花、泸州、德阳、绵阳、乐山、贵阳、昆明、曲靖、丽江、拉萨、日喀则、西安、宝鸡、咸阳、延安、兰州、嘉峪关、金昌、西宁、银川、哈密 第三类 秦皇岛、邯郸、保定、张家口、承德、衡水、大同、阳泉、长治、晋中、运城、忻州、临汾、吕梁、赤峰、通辽、巴彦淖尔、乌兰察布、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、阜新、辽阳、铁岭、朝阳、葫芦岛、吉林、四平、辽源、白山、松原、白城、齐齐哈尔、鸡西、鹤岗、双鸭山、伊春、佳木斯、七台河、牡丹江、黑河、绥化、宿迁、淮南、淮北、阜阳、宿州、六安、亳州、宣城、萍乡、吉安、宜春、抚州、上饶、枣庄、泰安、聊城、菏泽、安阳、许昌、漯河、南阳、商丘、信阳、周口、驻马店、孝感、黄冈、邵阳、张家界、益阳、怀化、韶关、汕头、茂名、梅州、汕尾、阳江、清远、潮州、揭阳、云浮、桂林、梧州、钦州、贵港、玉林、贺州、河池、来宾、崇左、儋州、自贡、广元、遂宁、内江、南充、眉山、达州、雅安、巴中、资阳、六盘水、遵义、安顺、毕节、铜仁、保山、昭通、临沧、昌都、山南、那曲、铜川、渭南、汉中、安康、商洛、白银、天水、武威、张掖、平凉、酒泉、庆阳、定西、陇南、海东、石嘴山、吴忠、固原、中卫、乌鲁木齐、吐鲁番 注:邢台、通化、岳阳、永州、宜宾、广安、普洱等7城市由于部分数据缺失,未参与聚类。 表 4 最终聚类中心

Table 4. Final cluster centers

指标 第一类 第二类 第三类 人均GDP(市辖区)/元 147 172.0 88 503.0 45 588.0 人均财政收入(市辖区)/元 13 262.0 6 828.0 3 416.0 生活垃圾清运量/万吨 187.1 72.8 30.0 市区常住人口/万人 490.7 237.7 120.1 无害化处理能力/t·d−1 6 479.0 2 434.0 1162.0 -

[1] GOULDER LH, PARRY IWH. Instrument choice in environmental policy[J]. Review of Environmental Economics and Policy, 2008, 2(2): 152 − 74. doi: 10.1093/reep/ren005 [2] KOSTKA G, MOL APJ. Implementation and participation in China's local environmental politics: Challenges and Innovations[J]. Journal of Environmental Policy & Planning, 2014, 15(1): 3 − 16. [3] WU Z, ZHANG Y, CHEN Q, et al. Attitude of Chinese public towards municipal solid waste sorting policy: A Text Mining Study[J]. Science of the Total Environment, 2021, 756: 142 − 74. [4] ALZAMORA BR, BARROS RTDV. Review of municipal waste management charging methods in different countries[J]. Waste Management, 2020, 115: 47 − 55. doi: 10.1016/j.wasman.2020.07.020 [5] DIJKGRAAF E, GRADUS RHJM. Cost savings in unit-based pricing of household waste: The case of The Netherlands[J]. Resource and Energy Economics, 2004, 26(4): 353 − 371. doi: 10.1016/j.reseneeco.2004.01.001 [6] WELIVITA I, WATTAGE P, Gunawardena P. Review of household solid waste charges for developing countries: A Focus on quantity-based charge methods[J]. Waste Management, 2015, 46: 637 − 645. doi: 10.1016/j.wasman.2015.08.018 [7] ELIA V, GNONI MG, Tornese F. Designing Pay-As-You-Throw Schemes in Municipal Waste Management Services: A Holistic Approach[J]. Waste Management, 2015, 44: 188 − 195. doi: 10.1016/j.wasman.2015.07.040 [8] SAKAI S, IKEMATSU T, HIRAI Y, et al. Unit-charging programs for municipal solid waste in Japan[J]. Waste Management, 2008, 28(12): 2815 − 2825. doi: 10.1016/j.wasman.2008.07.010 [9] CHU Z, WANG W, ZHOU A, et al. Charging for municipal solid waste disposal in Beijing[J]. Waste Management, 2019, 94: 85 − 94. doi: 10.1016/j.wasman.2019.05.051 [10] WU J, ZHANG W, XU J, et al. A quantitative analysis of Municipal Solid Waste Disposal Charges in China[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2015, 187(3): 60. doi: 10.1007/s10661-015-4305-0 [11] SASAO T, DE JAEGER S, DE WEERDT L. Does Weight-based Pricing for Municipal Waste Collection Contribute to Waste Reduction? A dynamic Panel Analysis in Flanders[J]. Waste Management, 2021, 128: 132 − 141. doi: 10.1016/j.wasman.2021.04.056 [12] PARK S, LAH T J. Analyzing the success of the volume-based waste fee system in South Korea[J]. Waste Management, 2015, 43: 533 − 538. doi: 10.1016/j.wasman.2015.06.011 [13] 李飞, 曹慧. 城市生活垃圾定价理论与模型应用——以北京市为例[J]. 价格理论与实践, 2011(5): 32 − 33. [14] 张宏艳, 李梦. 城市生活垃圾计量收费模式探讨[J]. 北京社会科学, 2011(6): 35 − 41. doi: 10.3969/j.issn.1002-3054.2011.06.007 [15] 褚祝杰, 西宝. 城市生活垃圾按排计费研究[J]. 软科学, 2011(5): 16 − 19. doi: 10.3969/j.issn.1001-8409.2011.05.004 [16] 褚祝杰, 西宝. 基于按排计费费用核算的城市生活垃圾付费模式研究[J]. 大连理工大学学报(社会科学版), 2012(1): 84 − 89. [17] OLSON M. The principle of" fiscal equivalence": the division of responsibilities among different levels of government[J]. The American Economic Review, 1969, 59(2): 479 − 487. [18] 马中. 环境与自然资源经济学概论(第三版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2019. [19] PICKIN J. Unit Pricing of Household Garbage in Melbourne: Improving Welfare, Reducing Garbage, or neither?[J]. Waste Management & Research, 2008, 26(6): 508 − 514. [20] SALAZAR-ADAMS A. The efficiency of municipal solid waste collection in Mexico[J]. Waste Management, 2021, 133: 71 − 79. doi: 10.1016/j.wasman.2021.07.008 [21] 邹剑锋, 赵连阁. 生活垃圾管理的最优政策设计——一个文献综述[J]. 生态经济, 2020, 36(11): 202 − 208. [22] 褚祝杰, 王文拿, 徐寅雪, 等. 国际先进城市生活垃圾管理政策的经验与启示[J]. 环境保护, 2021(6): 62 − 66. [23] DE JAEGER S, EYCKMANS J. From pay-per-bag to pay-per-kg: The case of Flanders revisited[J]. Waste Management & Research, 2015, 33(12): 1103 − 1111. [24] DUNNE L, CONVERY F J, GALLAGHER L. An investigation into waste charges in Ireland, with emphasis on public acceptability[J]. Waste Management, 2008, 28(12): 2826 − 2834. doi: 10.1016/j.wasman.2008.07.007 [25] FULLERTON D, KINNAMAN TC. Household responses to pricing garbage by the bag[J]. The American Economic Review, 1996, 86(4): 971 − 984. [26] CHANG YM, LIU CC, HUNG CY, et al. Change in MSW characteristics under recent management strategies in Taiwan[J]. Waste Management, 2008, 28(12): 2443 − 2455. doi: 10.1016/j.wasman.2007.10.014 [27] RESCHOVSKY JD, STONE SE. Market incentives to encourage household waste recycling: Paying for what you throw away[J]. Journal of Policy Analysis and Management, 1994, 13(1): 120 − 139. doi: 10.2307/3325093 [28] VAN HOUTVEN GL, MORRIS GE. Household behavior under alternative Pay-as-you-throw systems for solid waste disposal[J]. Land Economics, 1999(4): 515 − 537. [29] KALLBEKKEN S, SLæEN H. Public Acceptance for Environmental Taxes: Self-interest, Environmental and Distributional Concerns[J]. Energy Policy, 2011, 39(5): 2966 − 2973. doi: 10.1016/j.enpol.2011.03.006 [30] DRESNER S, EkINS P. Economic Instruments to Improve UK Home Energy Efficiency without Negative Social Impacts[J]. Fiscal Studies, 2006(1): 47 − 74. [31] BENITO B, GUILLAMóN M-D, MartíNEZ-CóRDOBA P-J, et al. Influence of Selected Aspects of Local Governance on the Efficiency of Waste Ccollection and Street Cleaning Services[J]. Waste Management, 2021(5): 800 − 809. [32] 王永超, 林天润, 刘畅. 城市垃圾分类处理的经济效益与空间优化效益[J/OL]. 环境保护科学: 1−10. DOI:10.16803/j.cnki.issn.1004-6216.2022080026 -

下载:

下载: