-

我国部分地表水质不达标的现象仍然存在。地表水体的污染物源可分为三类:生活污水、工业废水和降水。这些水中的污染物质一般含氮、磷、硫等元素,雨水淋洗生产活动放置在外的原料等,都会随下水管道流入地表水体,处理不当将导致河水富营养化,影响生态环境[1]。国内外也已开展对黑臭河水及河流污染水水质净化技术的研究。过滤、分离及其强化技术,生物及其强化技术,物理、化学及生化联用技术,电化学、磁处理技术,河流水质净化与生态修复集成技术等工艺技术越来越受关注[2]。

微藻由于其环境适应力强、可以利用废弃物质生长并将其降解成单一化合物等优点,废水培养微藻去除污染物已有广泛的研究[3]。藻类可以同化碳、氮和磷,清除废水中的污染物的同时合成碳水化合物、蛋白质和脂质,而菌群可以将有机物分解,产生氨、氮等,故藻菌合作也受到了研究人员的关注。MA等[4]研究发现,在城市原废水中,蛋白核小球藻在第2天即可达到2.01 g·L−1,而在灭过菌的废水中,第3天仅为0.77 g·L−1。但国内将菌藻共生体系运用于黑臭河水及河流污染水水质净化技术的研究并不多见。

微藻和菌之间的协同关系对菌藻共生系统中的微藻的生长及污染物的去除具有积极影响,但现有的研究仍存在不足。2013年,高晨晨[5]将菌藻生物膜系统应用于受污染河水,其仅对COD和氨氮的去除进行了简单的分析(去除率分别为57%和80%),其余水质指标的空白有待补充。2020年,王乐阳等[6]将含有菌藻填料的生态浮床实施于外港河现场,能将水质净化至Ⅳ类标准,如何进一步提升水质标准有待研究。2023年,张正红等[7]构建了颗粒化菌藻系统(光合细菌和小球藻),进行了缓流微污染原水净化,其中总氮的去除效率最好为79.42%,但该系统是否适用于高污染水净化有待考究。国外也有研究利用光合细菌(Rhodobacter sphaeroides)和小球藻混合培养,从废水中有效去除氨氮和总磷[8]。总之,我国地表水修复起步晚于西方国家,且由于我国的地表水体多样,故目前还处在探索实践阶段。因此,更为合理的运用菌藻技术减污,尤其是运用在地表水处理领域是当前亟需解决的问题。

为弥补上述研究的不足,本研究采用活性污泥作为菌藻共生体系中的菌源,比购买单一菌种更具有经济性与多样性,采用耐污能力强,在水质修复中更具有潜力的栅藻[9-12],更合理的构建微藻和细菌的复合体系,更高效的缓解地表水体纳污负荷,提升溶解氧,恢复水体自净能力,具有重要研究意义,具有重大生态效益,符合绿色的、可持续发展的原则。

-

实验材料由菌种和藻种两部分构成。菌群由活性污泥直接提供,活性污泥来自华东理工大学污水处理厂。外源藻种为无毒绿藻斜生四链藻(曾用名斜生栅藻),购于中国科学院淡水藻种库(FACHB)。

-

本研究设计了实验室小试实验和示范装置运行实验两部分。实验室小试实验首先对比纯斜生四链藻体系(简称微藻体系)和斜生四链藻-活性污泥体系(简称藻菌体系)对实际水质的净化能力。对比实验的用水采自江苏新晨环保集团第三产业园河道,经检测定义为微污染水,水质数据如表1所示。其次,在实验室研究了上述藻菌体系对高污染水的净化能力。进水水质为在上述实际地表水中额外添加碳、氮、磷源,使化学需氧量(COD)、总氮(TN,以N计)、氨氮(NH3-N)和 总磷(TP,以P计)含量劣于地表水环境质量标准(GB 3838-2002)Ⅴ类水质标准,使实验结果对不同污染情况的地表水具有更广泛的指导意义。所添加的碳源为葡萄糖和甲醇(分别提供所需COD的50%),氮源为氯化铵,磷源为磷酸二氢钾。除特别说明外,本研究所采用的化学品均为分析纯(AR)。示范装置运行实验的用水同为江苏新晨环保集团第三产业园河道采集的实际地表水,由于实际水质必然波动,故进水水质数据不完全一致。

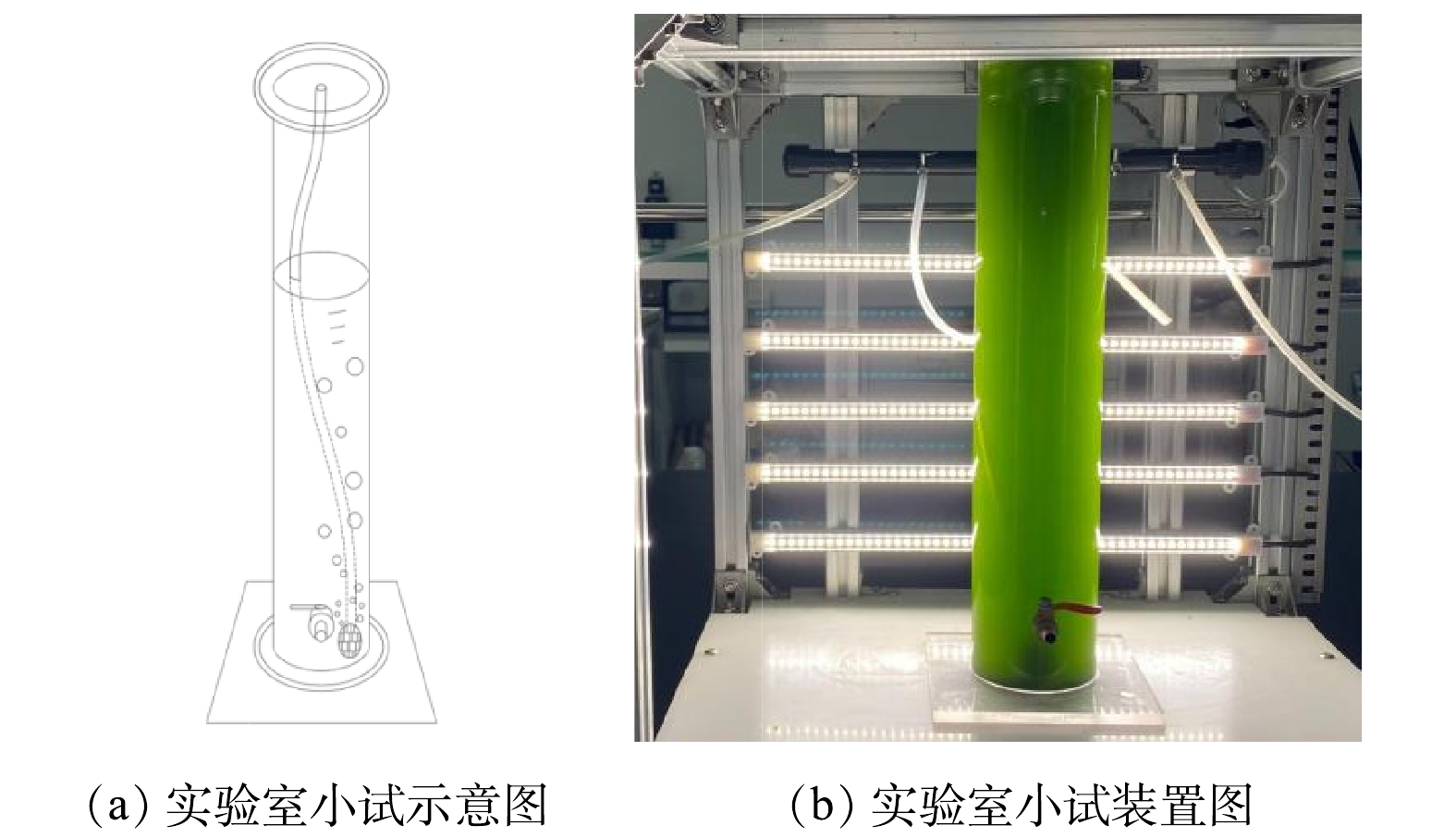

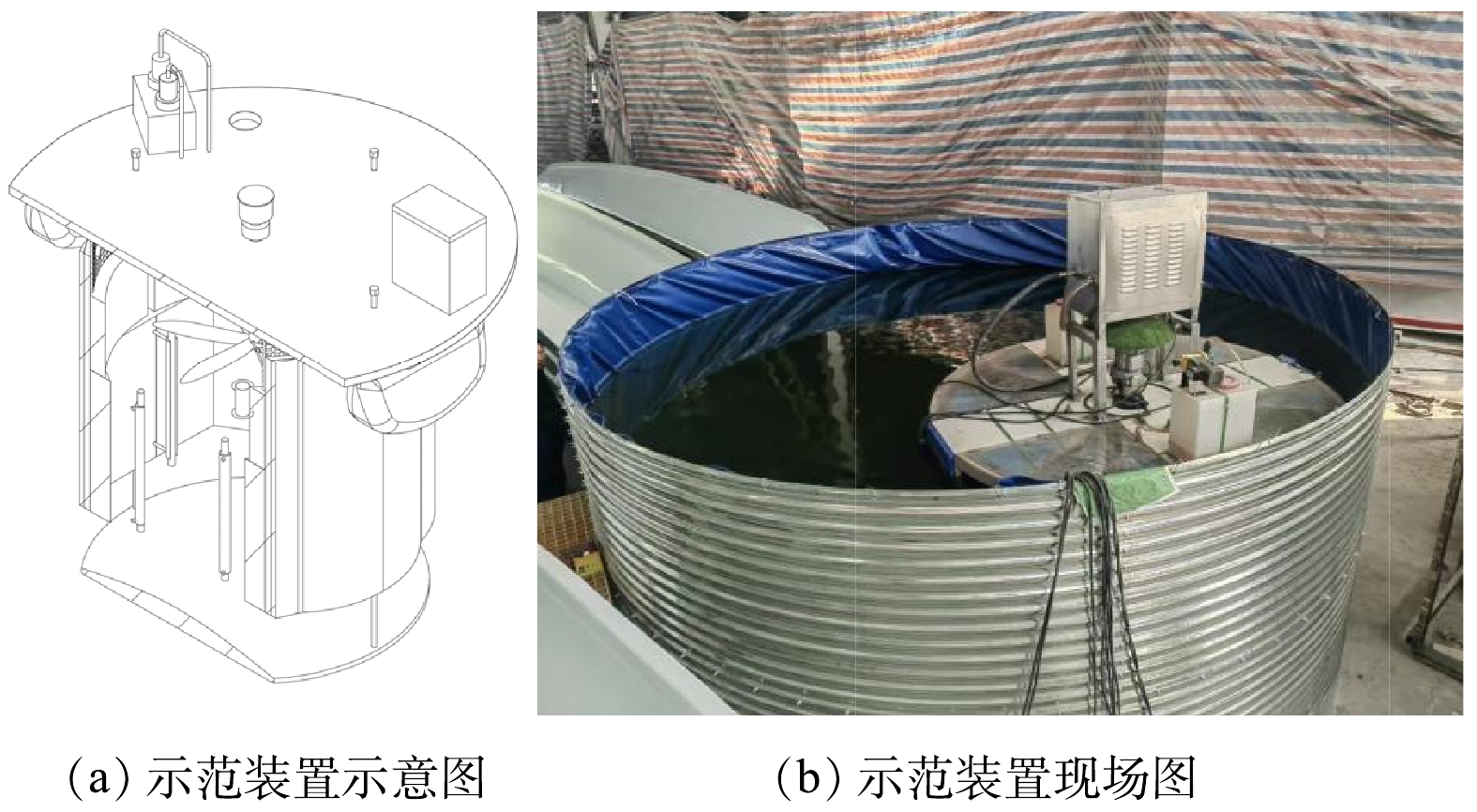

实验均于第0天进水,停留1个实验周期出水。实验室微污染净化的周期为7 d,高污染净化的周期为20 d。示范装置运行周期为30 d。实验室小试实验反应器为传统的常规柱式光生物反应器,有效容积为1.5 L,示意图和装置图如图1所示。示范装置运行实验采用我们发明的一种生态修复装置(公开号为CN117550725A)[13],装置置于有效容积为150 L的圆形池内(图2)。当运行该生态修复装置时,圆形池内的水会充分地循环流动。

实验室小试实验和示范装置运行实验的曝气系统均提供约3 mg·L−1溶解氧(DO),小试实验水温在25~30 ℃,示范装置水温在15~20 ℃,实验光照周期均为3 h(即每日光照3 h,黑暗3 h,进行4个循环),光照强度均为10 000 Lux。每天固定时间取样进行生物量和水质指标监测。两种体系的外源微藻初始接种密度均为4×106 细胞/mL,接种的微藻处于对数生长期。藻菌体系中初始接种的活性污泥长势良好,MLSS约为1 300 mg·L−1,SVI约为70 mL·g−1。与纯微藻体系不同的是,藻菌体系存在除斜生四链藻以外的其他藻类,这是由于活性污泥中会自带藻孢子,在充足的光照条件下可能会生长和增殖。

-

污泥浓度(MLSS)和污泥体积指数(SVI)的测定方法参照[14]。藻生物量指标用叶绿素a含量间接表示。水质指标分析COD、TP、TN和氨氮(NH3-N)。取适量培养物5 000 r·min−1离心10 min,上清液过0.45 μm的滤膜去除体系内残留菌和藻后用于测水质指标。离心后的底物加入甲醇至原体积,300 W超声破胞20 min,70 ℃水浴提取10 min并再次离心,底物为白色,上清液于653 nm和666 nm波长下测吸光度,由此计算叶绿素a的含量[15]。水质指标分析用哈希试剂,哈希试剂购于美国哈希公司(HACH),其在国内外水质检测领域广泛应用,具体测试方法参照美国哈希公司出版的《Water Analysis Handbook》(化学需氧量(COD),消解比色法

8000 ;总磷,消解-抗坏血酸法8190 ;总氮,过硫酸盐氧化法10071 ;氨氮,水杨酸法10023 )[16-20]。高通量测序技术常用于微生物多样性研究,鉴定微生物种类和确定相对丰度[21-22]。对微生物进行扩增子测序,可以普查群落的结构组成,掌握变化规律,揭示优势物种。本研究将实验室小试实验藻菌体系培养至第4天与第20天的样品用于高通量测序分析,分析微生物在藻菌体系中的作用,将实验室宏观效果与微观机制分析相结合,为示范工程的实施提供理论支持。

-

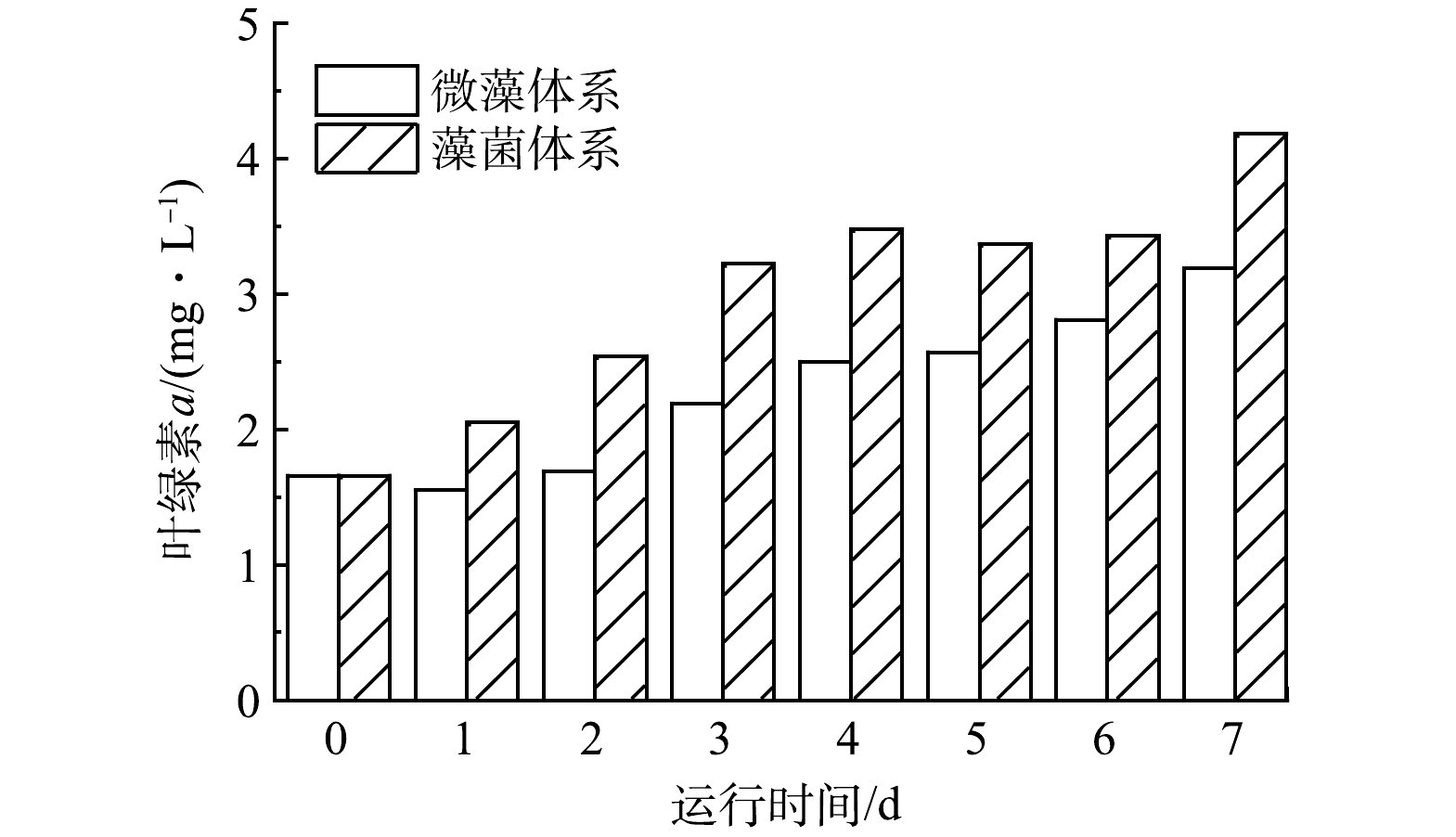

1)微藻体系与藻菌体系藻含量对比。微藻是一类能进行光合作用的微观藻类,叶绿素a含量丰富[23]。体系内生物的良好生长是去除污染物的前提。本研究采用叶绿素a反映体系内微藻的生物量情况,了解微藻的生长速度。微藻体系与藻菌体系生物量对比图如图3所示。

微藻体系与藻菌体系初始接种的藻细胞密度一致,其中的叶绿素a含量也一致为1.66 mg·L−1。在7 d的培养周期内,藻菌体系的叶绿素a含量始终高于微藻体系。藻菌体系中的微藻几乎不存在适应期,而在微藻体系内,第2天才开始出现叶绿素a的增长。到第7天实验结束时,微藻体系的叶绿素a含量为3.19 mg·L−1,低于藻菌体系23.68%,推测可能是由于藻菌体系中微生物的功能多样性带来了比微藻体系更高效的能量流动,活性污泥中的菌群对底物的代谢产物也能够帮助微藻生长,菌群提供的这些营养物质是微藻叶绿素a的重要组成部分[24]。

2)微藻体系与藻菌体系污染物去除情况对比。将COD作为反映有机物含量的综合指标具有重要的评价与指导意义[25](图4(a))。微藻体系与藻菌体系COD、TP、TN和NH3-N在水中的质量浓度随时间的变化情况如图4所示。图中微藻体系与藻菌体系的进水均为表1中的微污染地表水,但藻菌体系的初始污染物质量浓度偏高,是活性污泥的投加引起的,活性污泥的预培养基引入了部分营养物质至该体系中。尽管如此,其出水污染物质量浓度仍均低于微藻体系。微藻体系在第1 天对污染物的降解速度是缓慢的,而藻菌体系则出现断崖式的降解。整体来说,微藻体系每天对污染物的降解率是相近的,但藻菌体系在第5 天之后的降解率减缓,是水中的污染物质量浓度已经非常低的缘故。微藻体系对好氧有机污染物(以COD计)、TP、TN和NH3-N的7 d去除率分别为74.72%、78.26%、67.20%和56.83%,藻菌体系为86.11%、93.88%、91.19%和96.38%。有研究表明相比于利用微藻处理废水,菌藻共生系统对废水中有机碳、氮、磷等营养物质的去除效率更高[26]。在本实验室条件下,微藻和藻菌体系净化实际地表水的对比研究同样发现,藻菌体系优于微藻体系,得益于藻菌体系中生物量的优势,也得益于藻菌良性合作下藻生物量的增加(图3)。

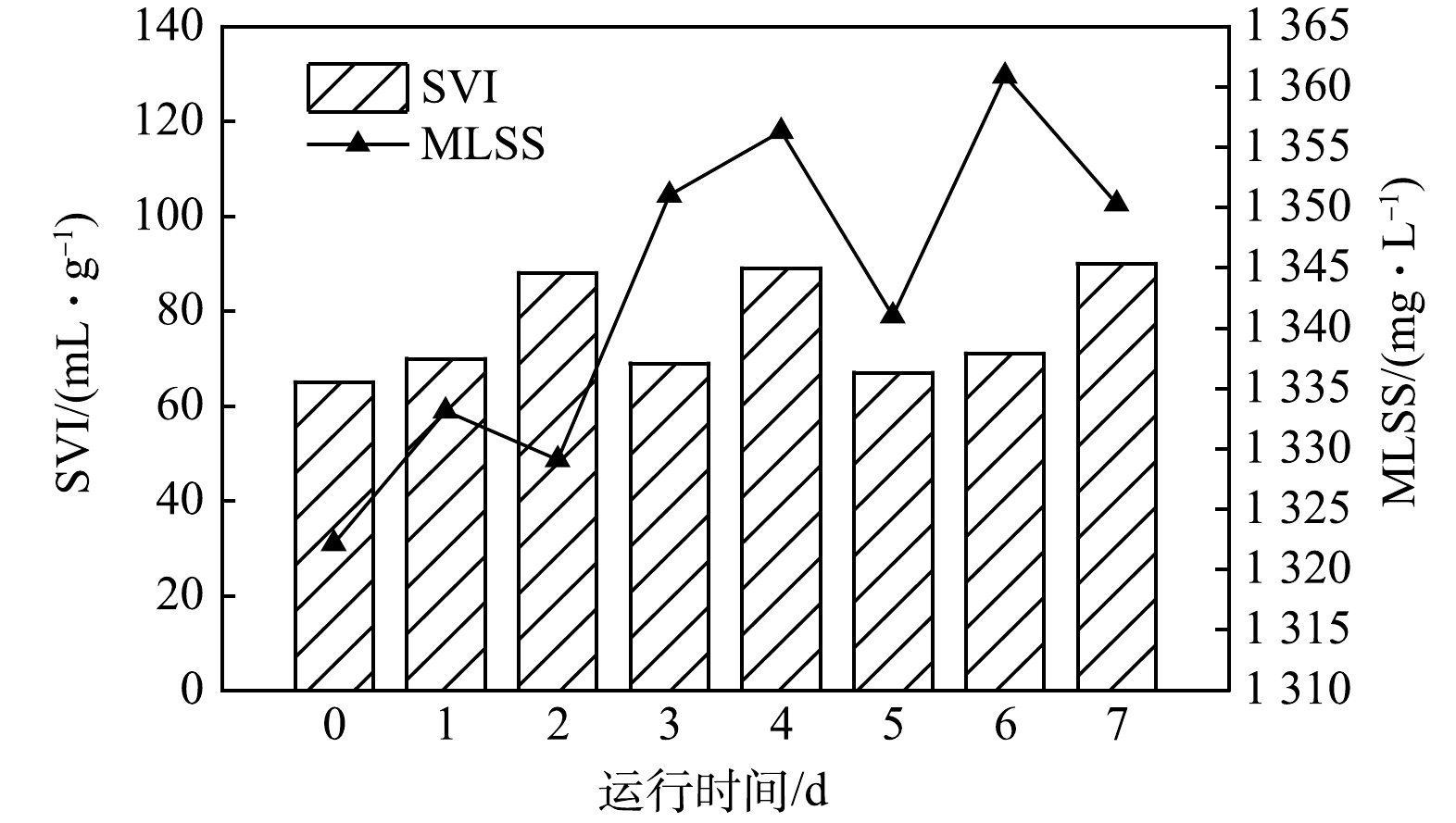

3)藻菌体系污泥浓度和体积指数分析。活性污泥的生物活性和沉降性能对水处理至关重要。MLSS和SVI 是污泥最基本的理化特性,图5反映了光生物反应器运行7 d内藻菌体系总污泥的MLSS和SVI变化情况。生长良好的活性污泥的SVI值在50~100 mL·g−1左右;当SVI值在100~200 mL·g−1时,沉降性能一般;当SVI值大于200 mL·g−1时,沉降性能较差[14]。由图5可知,本体系的活性污泥生长良好,SVI值虽然一直处于波动状态,但始终保持在50~100 mL·g−1。过高的MLSS会妨碍充氧,本实验室藻菌体系的MLSS也一直维持在1 350 mg·L−1左右,污泥浓度不高且较为合适。0~3 d属于污泥的积累过程,其利用水样中的污染物维持自身的增殖,从初始的1 322.13 mg·L−1,到第3天的1 351.01 mg·L−1,此后水中污染物质量浓度降低,污泥不断更新并保持污泥浓度相对稳定。活性污泥的相对稳定也意味着藻菌体系中存在互利关系,营造的环境条件适宜微生物的生长。

-

1)藻菌体系藻含量分析。在高污染地表水中藻菌体系内叶绿素a的含量变化如图6所示。在前12 d属于微藻色素的积累时期,在后8 d较为稳定。其初始叶绿素a含量为2.74 mg·L−1,在第16天达到最高,为11.97 mg·L−1,是初始的4.37倍。有研究[25]表明,细菌可以释放某些生长促进物质来支持微藻的生长,适宜的条件会使微藻细胞能够积累色素,通过光合作用产生氧气和有机物,为细菌提供能源和营养。由图6可以看出这一良好的关系在底物充足的条件下体现得更加明显,劣Ⅴ类水质中含有更多的污染物,使得微藻细胞积累了更多的叶绿素a。

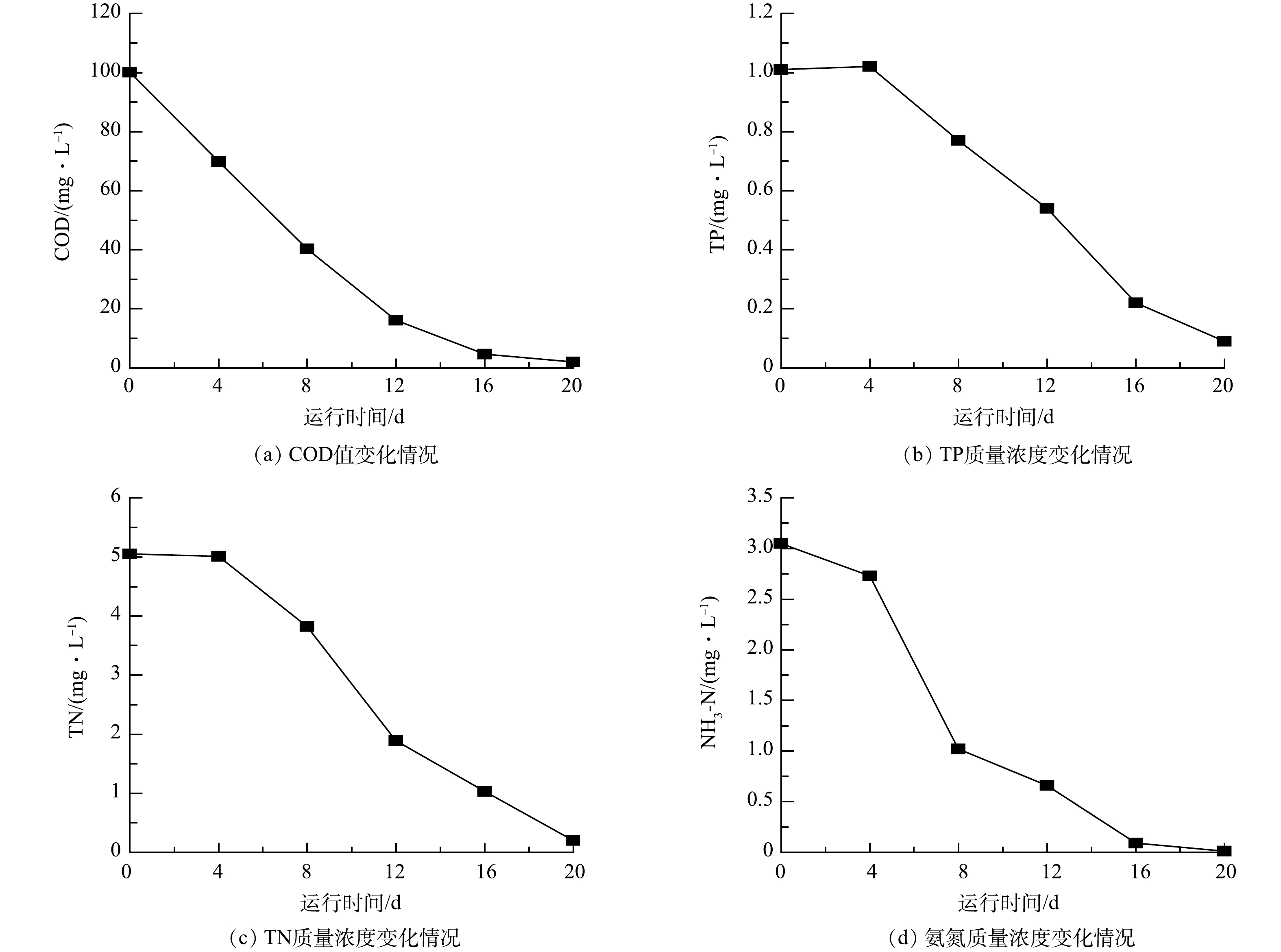

2)藻菌体系污染物降解效果分析。图7反映的是藻菌体系运用于高污染地表水时,好氧有机污染物(以COD计)、TP、TN和NH3-N的降解情况。进水COD、TP、TN和NH3-N的质量浓度分别为100.12、1.01、5.05和3.05 mg·L−1,根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002),该进水属于劣Ⅴ类水,表明地表水环境污染严重。本藻菌体系对好氧有机污染物(以COD计)的降解效果极佳,0~12 d的降解速率极快且不存在前期的适应期。有研究表明,菌藻系统中COD的去除主要依靠细菌的代谢作用,河水中的土著生物也能异养代谢COD[7]。好氧有机污染物(以COD计)的快速降解也与2.2.1节叶绿素a在0~12 d迅速积累相对应,最终耗氧有机污染物的降解率为98.01%。TP与TN的降解趋势相近,在培养初期(0~4 d)出现了小幅上升,这可能是高污染的冲击造成了部分生物的死亡,但这部分氮磷也能在后续的培养中去除,最终降解率分别为91.09%与96.04%。NH3-N的降解曲线呈现出先慢后快再慢的趋势,最终达到了几乎100%的去除。在第20天时,COD、TP、TN和NH3-N的出水质量浓度分别为1.99、0.09、0.20和0.01 mg·L−1,除TP外,其余均达到了Ⅰ类水的标准。

由图7可知,相比之下,TP的去除效果是最差的,因为水中的磷一般需要结合化学的方法将其沉降后分离除去,光合细菌在一定条件下能积累多聚磷酸盐,但也会将其重新释放,而微藻只对正磷酸盐有较强的吸收同化能力[7],故在不排泥的情况下其余磷的去除效果受限。而耗氧有机污染物(以COD计)和NH3-N的去除率均大于98%,与此前赵志瑞[27]等的研究相比去除效果更好,推测是由于其采用的是微球藻与培养的复合菌群形成的菌藻体系,而本研究采用的是斜生四链藻与活性污泥中的土著菌群,形成的藻菌体系生物种类更为丰富。

-

1)藻菌体系示范装置溶解氧监测。藻菌体系示范装置的运行分为两个批次,第1批次引入原始河道排口地表水,且在示范装置内接种藻菌,运行1个月后引入新的河道排口地表水,实施第2批次,第2批次不接入新的藻菌,利用已形成的藻菌体系处理水样,探究该藻菌体系示范装置运行的可持续性。

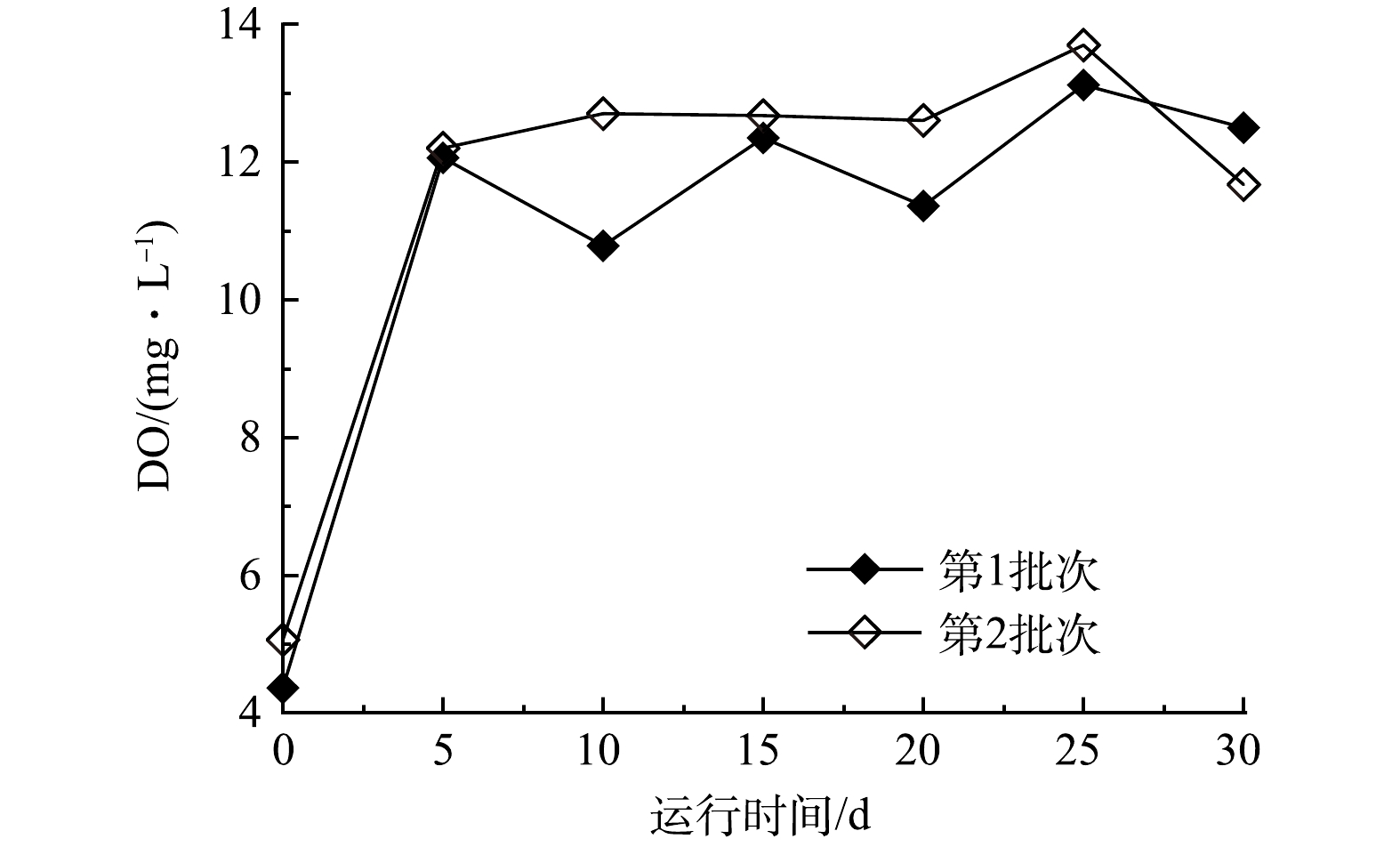

溶解氧(DO)是一个体现水质的重要指标,一般污染严重的水体DO都非常低,因此,在藻菌体系处理河水时DO的变化是净化能力的直接体现[28]。藻菌体系示范装置DO的变化情况如图8所示。第1批次河水引入藻菌体系示范装置时的溶解氧为4.36 mg·L−1,第2批次为5.06 mg·L−1,均处于较低水平。该藻菌示范装置运行5 d后,两批次河水中的溶解氧均>12 mg·L−1,达到了Ⅰ类水的标准,也意味着水质已经得到了净化,恢复了水体的自净能力。此后,两批次河水中的DO均处于较高水平,维持在Ⅰ类水的标准,但有所波动,属于正常现象,其受到藻菌体系呼吸作用和代谢活动的影响。陈海敏等[29]早期利用光合细菌和小球藻联合处理养殖废水,处理后水中DO可达10 mg·L−1以上,有利于废水的再利用。在本藻菌体系示范装置运行过程中,同样能将水体中的DO提升至10 mg·L−1以上(图8)。

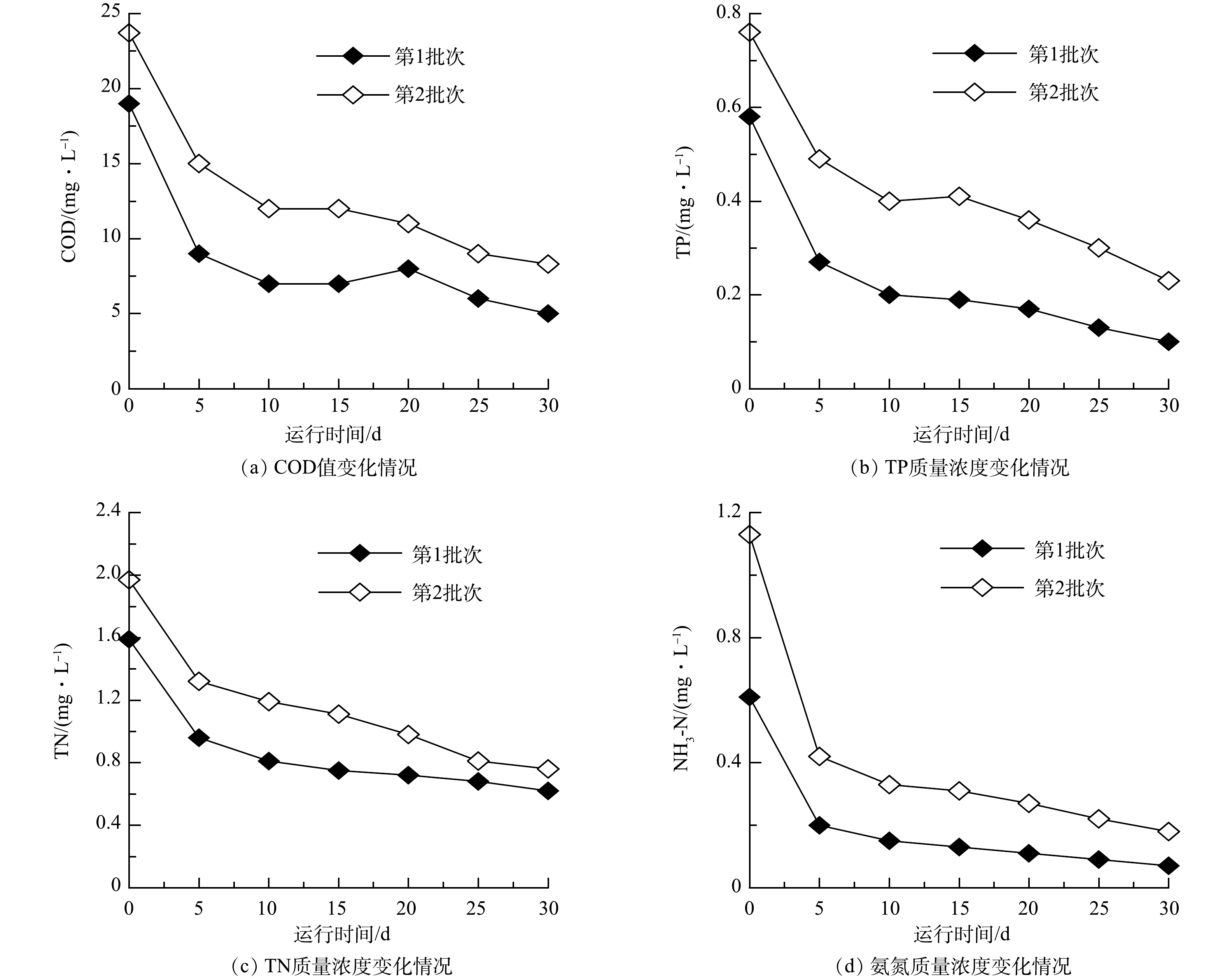

2)藻菌体系示范装置污染物降解效果分析。根据实验室实验效果分析发现,藻菌体系对好氧有机污染物(以COD计)、TP、TN和NH3-N的降解均表现出一定优势,故运行藻菌体系示范装置实施河水水质净化,相关结果如图9所示。引入至本藻菌体系示范装置内的两批次河水初始水质有一定的差异,好氧有机污染物(以COD计)、TP、TN和NH3-N去除均呈现先快后慢的趋势,符合藻菌降解污染物动力学趋势。到第30天时,第1批次的COD值为5.00 mg·L−1,降解率为73.68%,第2批次的COD值为8.30 mg·L−1,降解率为64.98%,出水均达到了《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅰ类水标准。本藻菌体系示范装置内微藻和菌群相互合作,也实现了对氮磷的去除,出水时,第1批次河水水样中的TP含量为0.10 mg·L−1,符合Ⅱ类水标准,第2批次为0.23 mg·L−1,属于Ⅳ类水;第1批次的TN含量为0.62 mg·L−1,第二批次为0.76 mg·L−1,降解率分别为61.01%和61.42%,与实验室藻菌体系相比低出30%,但TN的出水水质由Ⅴ类提升至Ⅲ类水标准。与此同时,第一批次的NH3-N出水质量浓度为0.07 mg·L−1,去除率为88.52%,符合Ⅰ类水标准,第二批次的NH3-N出水质量浓度为0.18 mg·L−1,去除率为84.07%,符合Ⅱ类水标准。NH3-N可以被菌藻直接同化,在氨氮质量浓度较低的情况下,硝化细菌由于繁殖周期长很难形成优势菌群[28]。本示范装置所采用的河水中的NH3-N初始质量浓度不高,但由于不是单一的菌或微藻的体系,在藻菌的优势作用下,水样中的NH3-N仍得到了很好的去除。

示范装置对地表水质的净化能力虽然不如实验室条件,但仍然大幅提升了水质条件,部分指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅰ类水标准,且两批次的实验表明该藻菌体系具有一定的可持续性,30 d后不添加新的微藻与活性污泥,同样可以净化水质(图9)。本研究的藻菌体系适用于多种反应器,成功运用于示范装置,对地表水具有可持续的净化能力。

-

将实验室净化高污染地表水(劣Ⅴ类)的藻菌体系的培养初期(第4天)与培养末期(第20天)的样品进行了测序,筛选了相对丰度变化大于1%的物种。

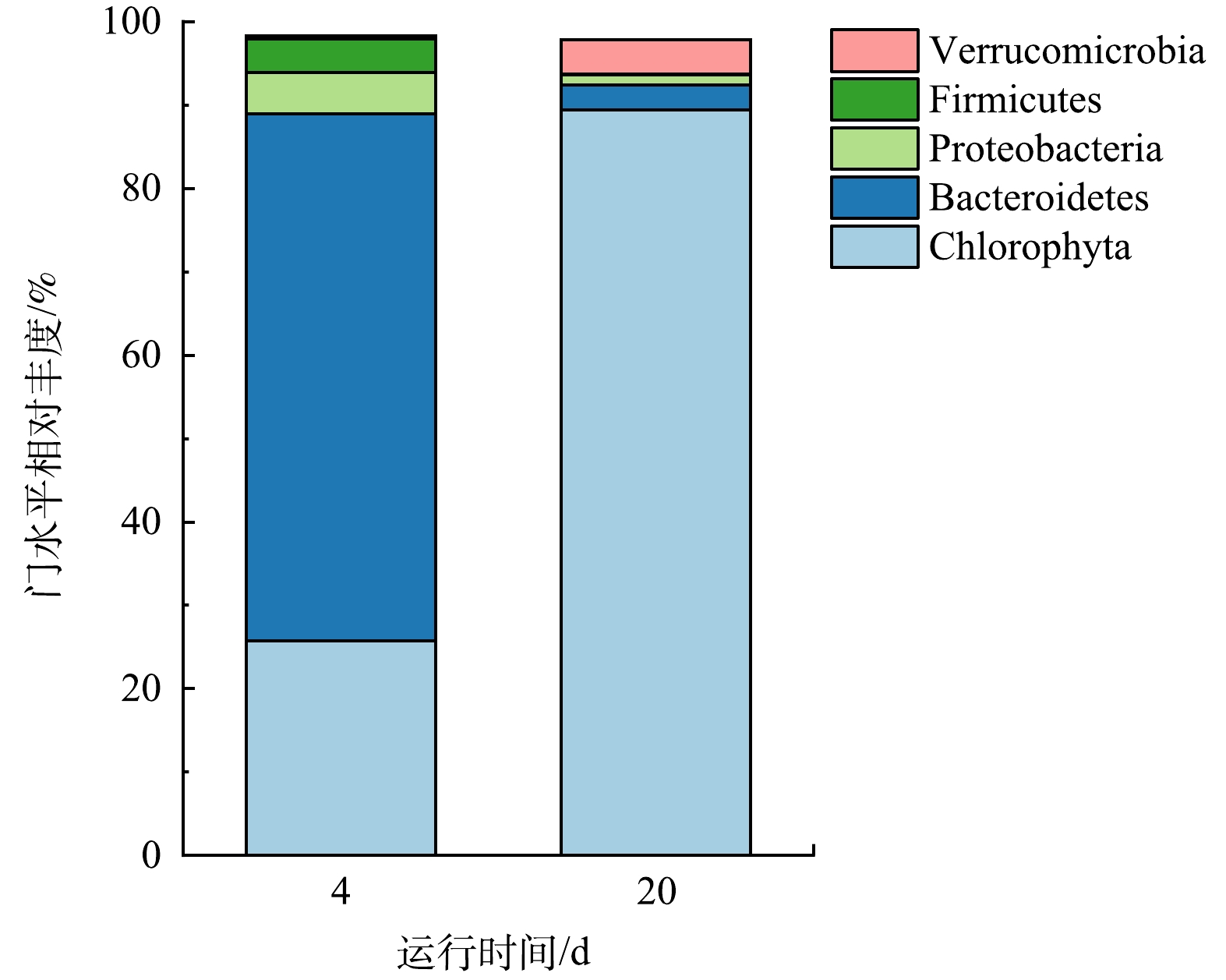

1)门水平下物种组成相对丰度变化。藻菌体系内第4天与第20天门水平下物种组成相对丰度变化如图10所示。样品在门水平上的相对丰度变化明显。在第4天,藻菌体系中绿藻门(Chlorophyta)、拟杆菌门(Bacteroidetes)、变形杆菌门(Proteobacteria)、厚壁菌门(Firmicutes)和疣微菌门(Verrucomicrobia)的相对丰度为25.70%、 63.20%、5.00%、4.00%和0.40%,而在第20天,其中的相对丰度变为89.40%、3.00%、1.20%、0.10%和4.10%。由图10可以看出,与第4天相比,第20天拟杆菌门(Bacteroidetes)、变形杆菌门(Proteobacteria)和厚壁菌门(Firmicutes)的相对丰度均减少。拟杆菌门(Bacteroidetes)的微生物能生产各种裂解酶并参与降解有机化合物,变形杆菌门(Proteobacteria)是活性污泥中丰富的细菌门,参与污泥脱氮除磷等降解活动[30],厚壁菌门(Firmicutes)中有丰富的合养细菌,可产生挥发性脂肪酸[31],三种菌门丰度的下降,均与第20 d水中污染物得到降解有关。

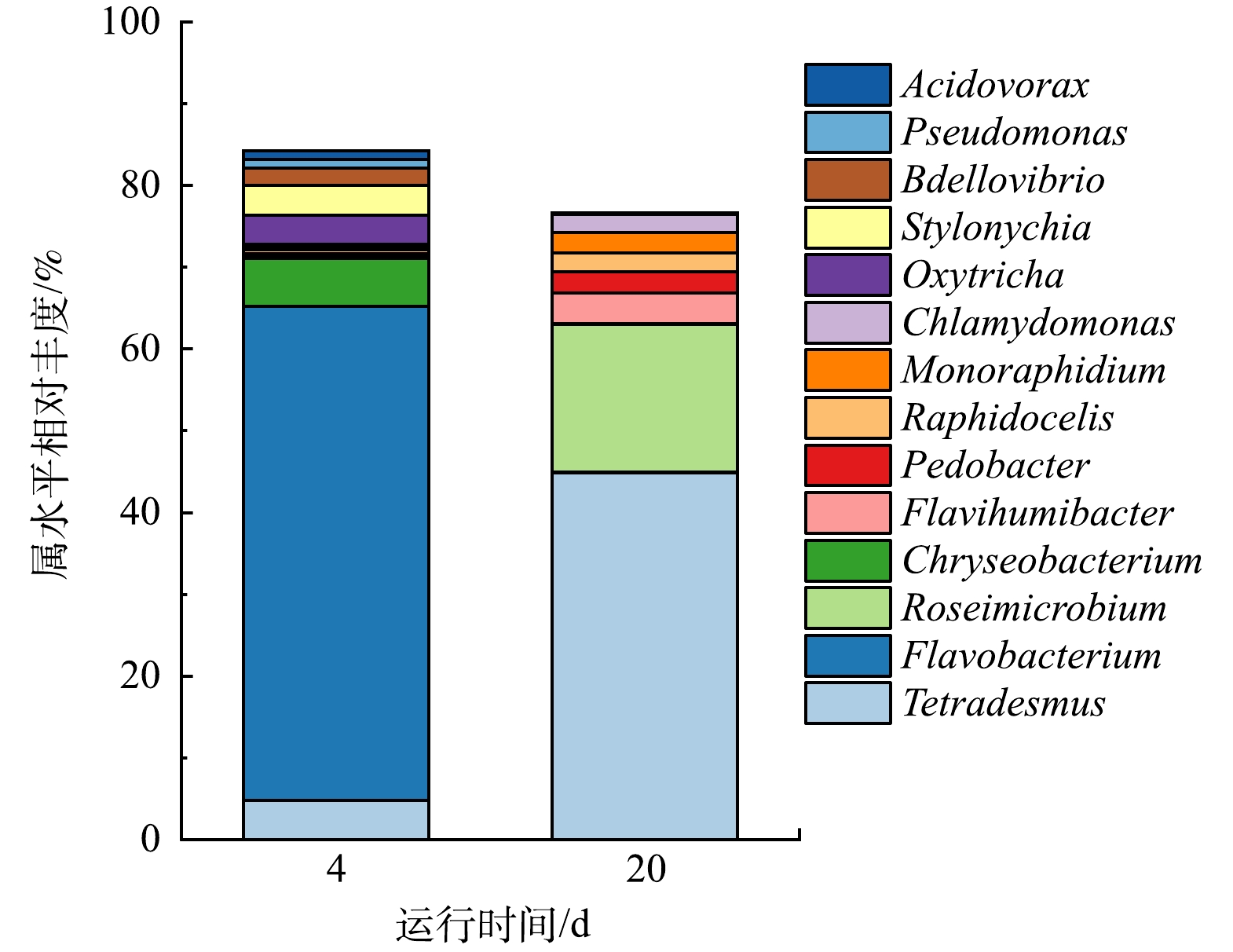

2)属水平下物种组成相对丰度变化。样品在属水平上的相对丰度变化更为明显。其中值得关注的是,四链藻属(Tetradesmus sp.)的相对丰度从第4天的4.80%增加到第20天的44.80%,但第20天时绿藻门中还出现了其余藻类丰度的增加,分别是相对丰度为2.40%的近头状尖胞藻(Raphidocelis sp.)、2.50%的单针藻(Monoraphidium sp.)、2.20%的衣藻(Chlamydomonas sp.)。图11表明采用活性污泥与外源斜生四链藻构成藻菌体系具有创新性,活性污泥在光的照射下能将内源的藻孢子激活,从而产生内源藻,进而形成更稳定的内外源藻-菌体系。此前的研究从未展示过相关的研究结果。图11所显示出的近头状尖胞藻(Raphidocelis sp.)、单针藻(Monoraphidium sp.)和衣藻(Chlamydomonas sp.)都属于内源藻。此外,上述图10中疣微菌门(Verrucomicrobia)的相对丰度增加,表明地表水质得到净化,其在淡水环境中出现,是碳循环的重要贡献者[32],该门下的Roseimicrobium sp.相对丰度到第20天增加了18.10%(图11)。Roseimicrobium sp.属于益生菌,甚至能作为饲料添加剂[33]。本研究可以用于地表水质净化,为保护自然水环境提供数据支撑。

-

1)采用活性污泥与斜生四链藻构建的藻菌体系,对实际河道水质具有极好的净化效果。微污染水中耗氧有机污染物(以COD计)、TP、TN和NH3-N的7 d去除率最低为86.11%,高污染水(劣Ⅴ类)20 d能提升至Ⅱ类地表水水质。

2)本研究的藻菌体系成功运用于示范装置并展现出可持续的降解效果,在示范装置稳定运行30 d后,不接入新的藻菌,对河水仍有净化效果。

3)微生物群落解析结果表明,在充足的光照条件下,活性污泥中的土著藻孢子能够被激活,内源藻和外源藻的相对丰度都会随培养时间增加,地表水质的大幅净化可能得益于该内外源藻以及多种原生菌群形成的复合体系。

内外源藻-菌体系对河道水质的净化能力分析

Analysis of purification capacity of river water quality by internal and external source algae-bacteria system

-

摘要: 将菌藻共生体系运用于河流污染水净化的技术研究并不多见,但其关乎生态效益和人体健康。分别运用微藻体系和活性污泥与斜生四链藻构成的藻菌体系净化微污染和高污染的河道水,结果表明藻菌体系净化效果优于微藻体系。藻菌体系能将劣Ⅴ类水质提升至Ⅱ类水质。将藻菌体系运用于示范装置的研究表明,运行15 d后,河水中的DO≥12 mg·L−1,运行30 d后,耗氧有机物、TP、TN和NH3-N的降解率至少可达64.98%、69.74%、61.01%和84.07%,并具有可持续的降解性能。运用高通量测序技术分析了藻菌体系群落结构变化,测序结果表明,四链藻属(Tetradesmus sp.)的相对丰度从4 d的4.80%增加到20 d的44.80%,同时,绿藻门中还出现了其余藻类丰度的增加,分别是相对丰度为2.40%的近头状尖胞藻(Raphidocelis sp.)、2.50%的单针藻(Monoraphidium sp.)、2.20%的衣藻(Chlamydomonas sp.),这些藻来源于活性污泥中的内源藻孢子。研究结果为构建更稳定的菌藻共生系统用于各类河道水质净化提供了理论和数据支撑。Abstract: It’s not common for the technical research on the application of bacterial and algal symbiotic systems to purify the polluted river water, while these technologies are related to the ecological efficiency and human health. Both the microalgae system and algae-bacteria system with activated sludge and Tetradesmus obliquus were used to purify micro-polluted and highly polluted river water, respectively, and the results showed that the purification effect of the algal-bacterial system was better than that of the microalgae system. Algae-bacteria system could improve the water quality from the inferior class V standard to class II one. The running of the algal-bacterial system demonstration device showed that the DO in the river water was ≥12 mg·L−1 after 15 d of operation, and the degradation rates of oxygen consumption organic, TP, TN, and NH3-N could reach at least 64.98%, 69.74%, 61.01%, and 84.07% after 30 d of operation, respectively, even the sustainable degradation performance was maintained afterwards. Changes in the community structure of the algal-bacterial system were analyzed using high-throughput sequencing technology, and the sequencing results showed that the relative abundance of Tetradesmus sp. increased from 4.80% at 4 d to 44.80% at 20 d. At the same time, an increase in the abundance of the remaining algae in the Chlorophyta phylum also occurred, including Raphidocelis sp., Monoraphidium sp., and Chlamydomonas sp. with the relative abundance of 2.40% , 2.50% and 2.20%.These algae originated from endogenous algal spores in the activated sludge. The results of the study provide the theoretical and data support for the construction of more stable bacterial-algal symbiotic systems for purifying water quality in various types of river.

-

混凝是一种常见的水处理工艺,混凝剂可使水中胶体粒子和微小悬浮物发生聚集,从而通过沉淀作用将其分离,进而达到净化水的目的[1]。铝盐混凝剂是一种高效无机混凝剂,不同类别铝盐在水解时形态差异较大,按照与Ferron试剂的反应速度不同,其可分为Ala、Alb和Alc[2],3种形态的铝分子质量和稳定性都逐步增强[3]。一般来讲,Ala形态只具有压缩双电层性能;Alb形态具有最强的电中和性能;而Alc形态由于其颗粒粒度已达到一定的尺寸,从而具有较高的吸附架桥性能[4-5]。

虽然铝系混凝剂对于水中污染物具有显著的去除作用,但水体中的残余铝对人体健康和输水过程具有显著影响。有研究表明,铝的毒性不仅与总铝浓度有关,还与铝的存在形态密切相关[6]。溶解态铝对人体造成的危害较大,其会通过饮食摄入的方式进入人体并积累残留,从而产生一定慢性中毒,如引发学习记忆障碍、骨软化、抑制免疫功能、睾丸毒性病理改变以及胚胎发育致畸形等[7-9]。溶解态余铝的产生是由于铝盐混凝剂在净化水过程时容易以溶解态的单体或小聚合体的形式与溶解性有机物中的羧基、酚基类活性基团络合,形成溶于水的有机络合态铝而残留在水中[10-12]。总体而言,目前对出水残余铝的研究主要集中在分子质量小于1 000、1 000~3 000和3 000~10 000 Da的溶解态铝、颗粒态铝以及总铝5个方面,溶解态铝由于其尺寸在超滤范围内[13],因此,又被称为超滤膜分级余铝。

本文主要对出水中超滤膜分级余铝和混凝过程进行了研究,以黄河上游水源水作为实验样本,研究了Al13和AlCl3 2种不同铝形态的混凝剂在不同投加量下的混凝过程,结合出水中的溶解态余铝含量、UV254、pH、浊度和絮体特性的变化趋势,探究了铝形态对出水残余铝及混凝过程的影响机制,以期为实际工程生产中余铝的控制及絮体调控提供参考。

1. 材料与方法

1.1 材料与设备

1)实验原水。本实验选用黄河上游水源水作为原水进行实验,对其进行水质分析,其表征结果为UV254为 0.045 cm−1,pH为7.94,浊度为2.13 NTU,水中总有机碳的质量浓度(以TOC计)为2.143 mg·L−1。

2)混凝剂。氯化铝(AlCl3·6H2O)分析纯,购自上海升德医药科技有限公司。利用慢速滴碱法制备出 OH+与Al3+物质的量的比为2.2:1的PACl溶液,然后加硫酸钠形成硫酸铝十三沉淀,利用氯化钡溶液置换出Alb含量大于 90%,Al含量为0.1 mol·L−1的Al13溶液[14]。利用Ferron络合比色法[15]测定Al13和AlCl3 2种混凝剂中Al的形态,实验结果列于表1。结果表明,AlCl3中主要的铝形态为Ala,而Al13中主要铝形态为Alb,选择此2种混凝剂可有效探究铝形态对混凝过程及出水余铝的影响。

表 1 混凝剂的Al形态分布Table 1. Al species for coagulants used in this studyAl形态 Ala/% Alb/% Alc/% AlCl3 95.21 3.28 1.51 Al13 2.93 96.27 0.80 3)实验设备。搅拌采用HJ-6A型六联电动搅拌仪(上海汗诺),药品称量采用FA2204C型电子天平(上海天美),测试余铝含量采用EXPEC 7000型ICP-MS(北京吉天仪器),UV254的测定765型紫外可见分光光度计(上海仪电),pH的测定采用pHs-3C型pH仪(上海理达仪器厂),浊度测试采用2100P型的浊度仪(美国Hach公司),粒度的测定采用Mastersizer 2000型的激光粒度仪(Malvern,UK)。

1.2 实验方法

1)混凝实验。首先取1 L实验原水倒入烧杯中,以250 r·min−1搅拌30 s,再加入一定量混凝剂,以200 r·min−1搅拌90 s,之后以40 r·min−1搅拌10 min,最后静置沉淀30 min。混凝剂投加量为0.01~0.08 mmol·L−1(以Al原子量计算),浓度梯度为0.01 mmol·L−1。

2)分级实验。在混凝结束后,利用膜分离技术进行过滤分级实验[13]。利用从大到小多种孔径的滤膜,逐步分离出溶解态铝、3 000~10 000、1 000~3 000 和小于1 000 Da的溶解态铝。首先,将含有颗粒态和溶解态铝的混凝后出水利用0.45 μm的膜进行过滤,颗粒态铝被截留;利用截留分子质量为10 000 Da的膜对第1次渗出液进行过滤,分子质量大于10 000 Da的铝被截留;再利用截留分子质量为3 000 Da的膜对第2次渗出液进行过滤,在3 000~10 000 Da的铝被截留;利用截留分子质量为1 000 Da的膜对第3次渗出液进行过滤,1 000~3 000 Da的铝被截留,小于1 000 Da的铝存在于最终渗出液中。

1.3 表征方法

使用ICP-MS测定出水中的余铝含量,使用紫外分光光度计分析出水中的UV254,使用pH计测试出水pH,使用浊度仪分析出水浊度,使用马尔文激光粒度仪测试絮体粒度,强度因子,恢复因子以及分形维数。

2. 结果与讨论

2.1 出水水质分析

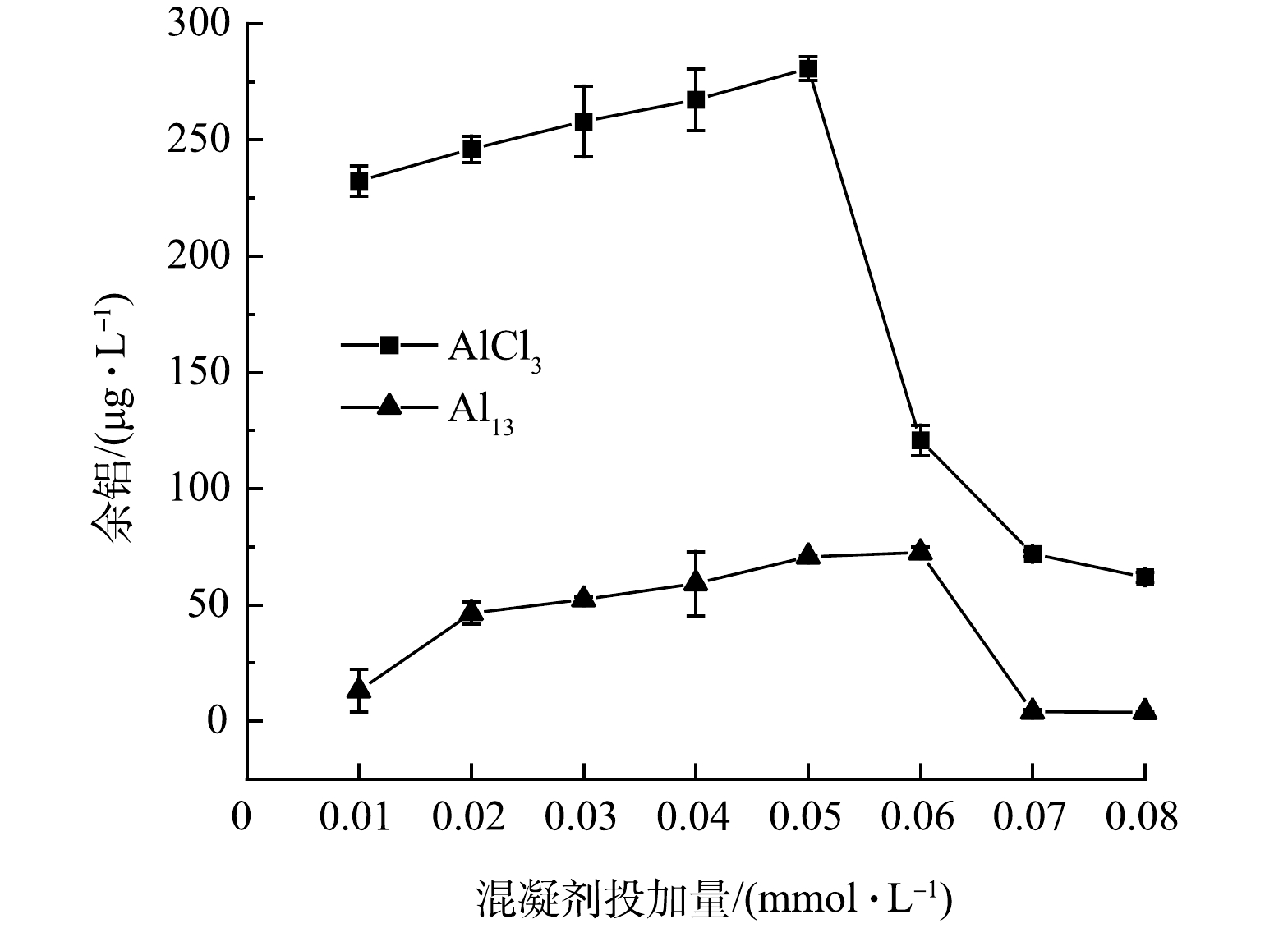

1)溶解态余铝。图1反映了2种混凝剂在不同投加量下出水中溶解态铝浓度变化的趋势。结果表明,随着混凝剂投加量的增加,残余铝质量浓度均呈现出先增后减的趋势。当使用0.05 mmol·L−1 AlCl3作为混凝剂时,余铝质量浓度最大值为280.59 μg·L−1,之后开始迅速下降;而当0.06 mmol·L−1 Al13作为混凝剂时,余铝质量浓度最大值为72.43 μg·L−1。这是因为在混凝剂投加量较低时,铝以络合体形式存在于出水中,导致余铝浓度上升,而随着投加量的增加至一定限值,水中开始形成絮体,余铝浓度出现下降[2]。总体来看,在投加量范围内,Al13作为混凝剂时,出水中余铝质量浓度均低于0.2 mg·L−1,且受混凝剂投加量影响较小。

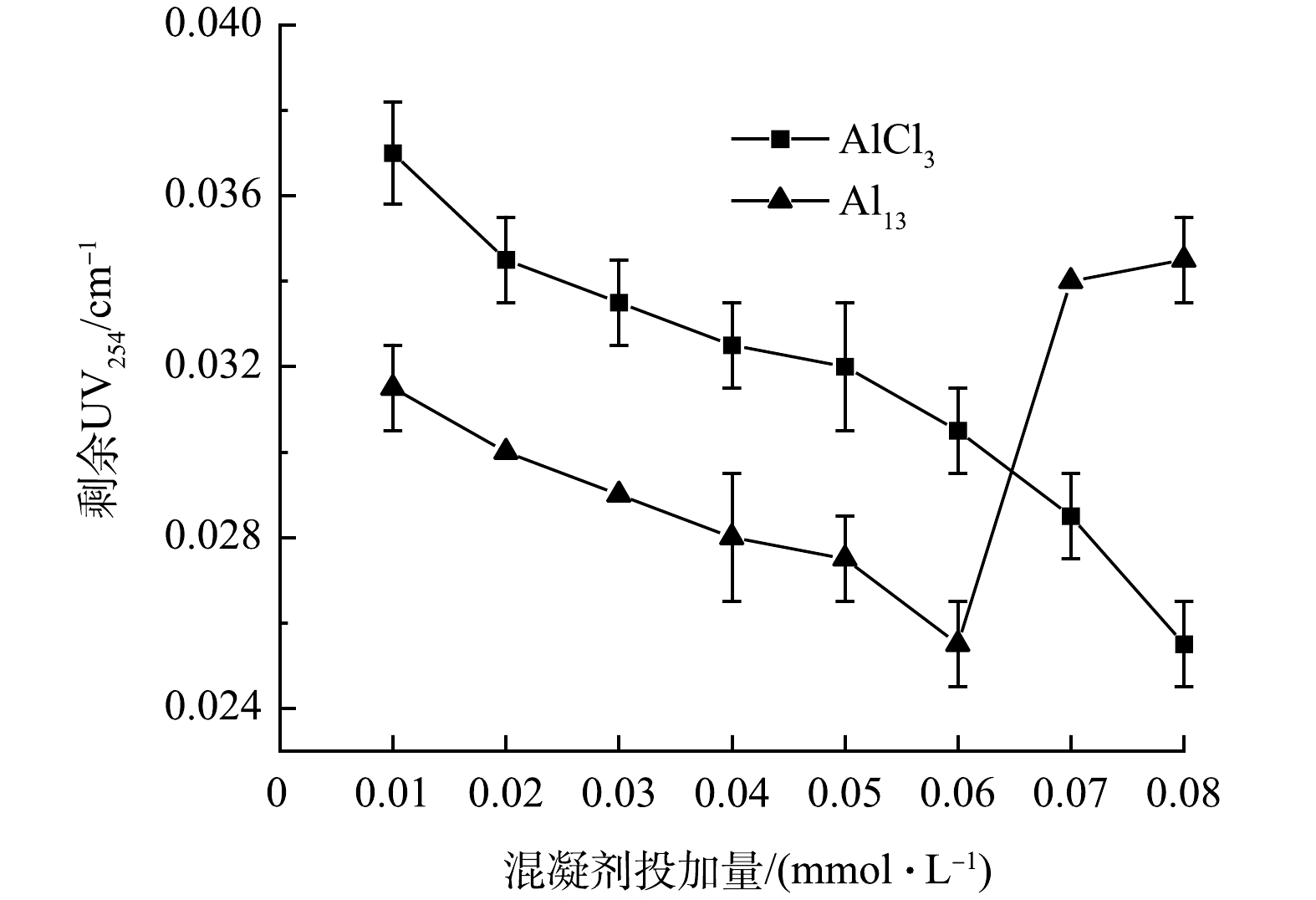

2) UV254变化。图2反映了2种混凝剂在不同投加量下出水中UV254变化的趋势。在投加量范围内,2种混凝剂出水中UV254均随着投加量的增加出现下降趋势,对有机物均有一定去除效果。在投加量较低时,Al13有更强的电中和能力,其表现出比AlCl3更高的芳香类物质去除率;但当投加量超过0.06 mmol·L−1时,Al13出水中UV254从0.026 cm−1急剧上升至0.034 cm−1,这是因为Al13浓度过高导致的电荷逆转,Al13的正电荷较高使颗粒和胶体带有较高的同号正电荷,相对排斥而复稳,而AlCl3通过吸附架桥和网捕卷扫作用仍对UV254有较好的去除效果[16]。

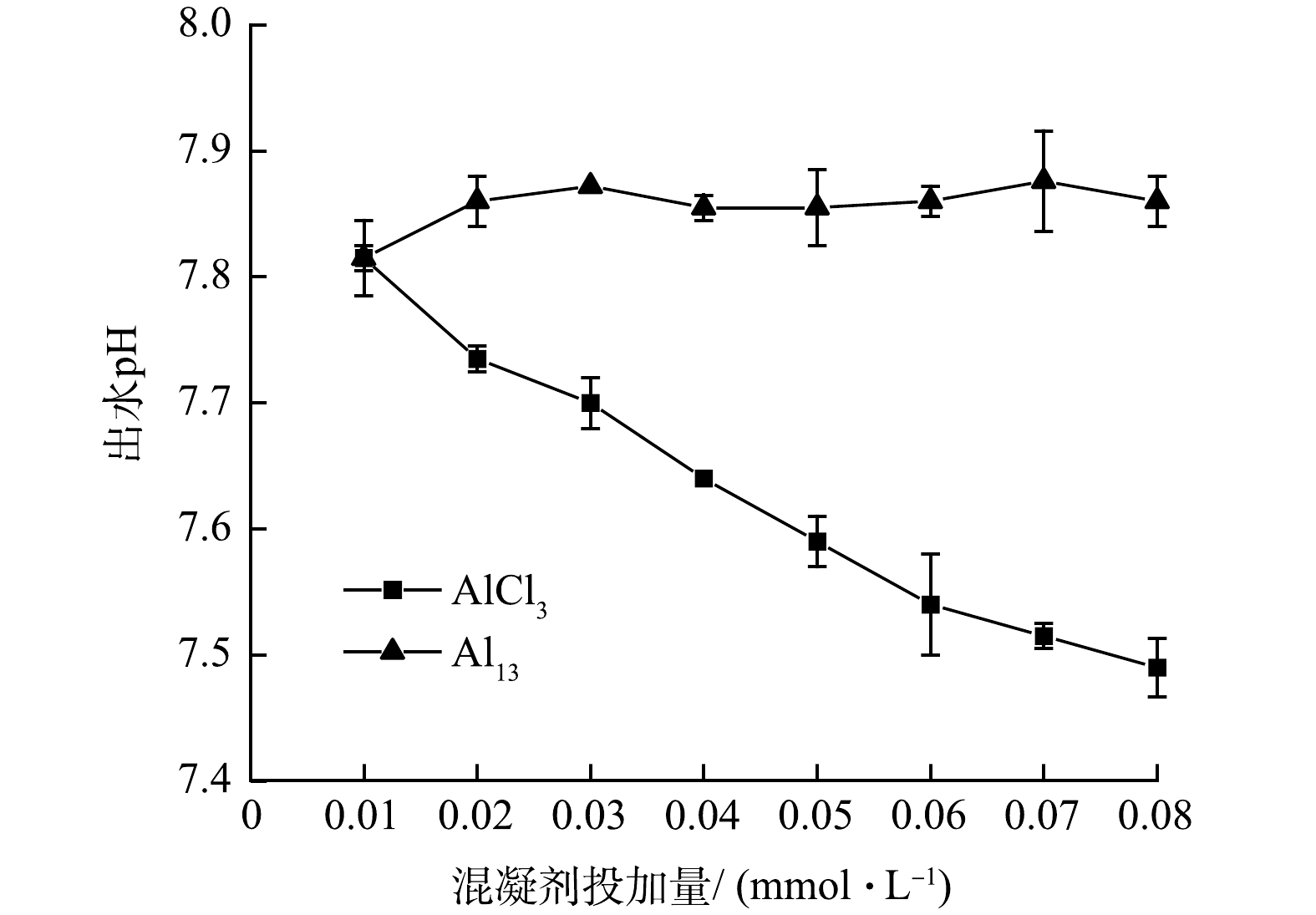

3) pH的变化。图3反映了2种混凝剂在不同投加量下出水pH的变化趋势。可见,在不同投加量下,Al13作为混凝剂时对出水pH影响较小。分析原因在于Al13具有更好的形态稳定性,对于出水水质的影响较小。当AlCl3作为混凝剂时,随着投加量的增加,AlCl3水解反应导致出水pH逐渐降低。

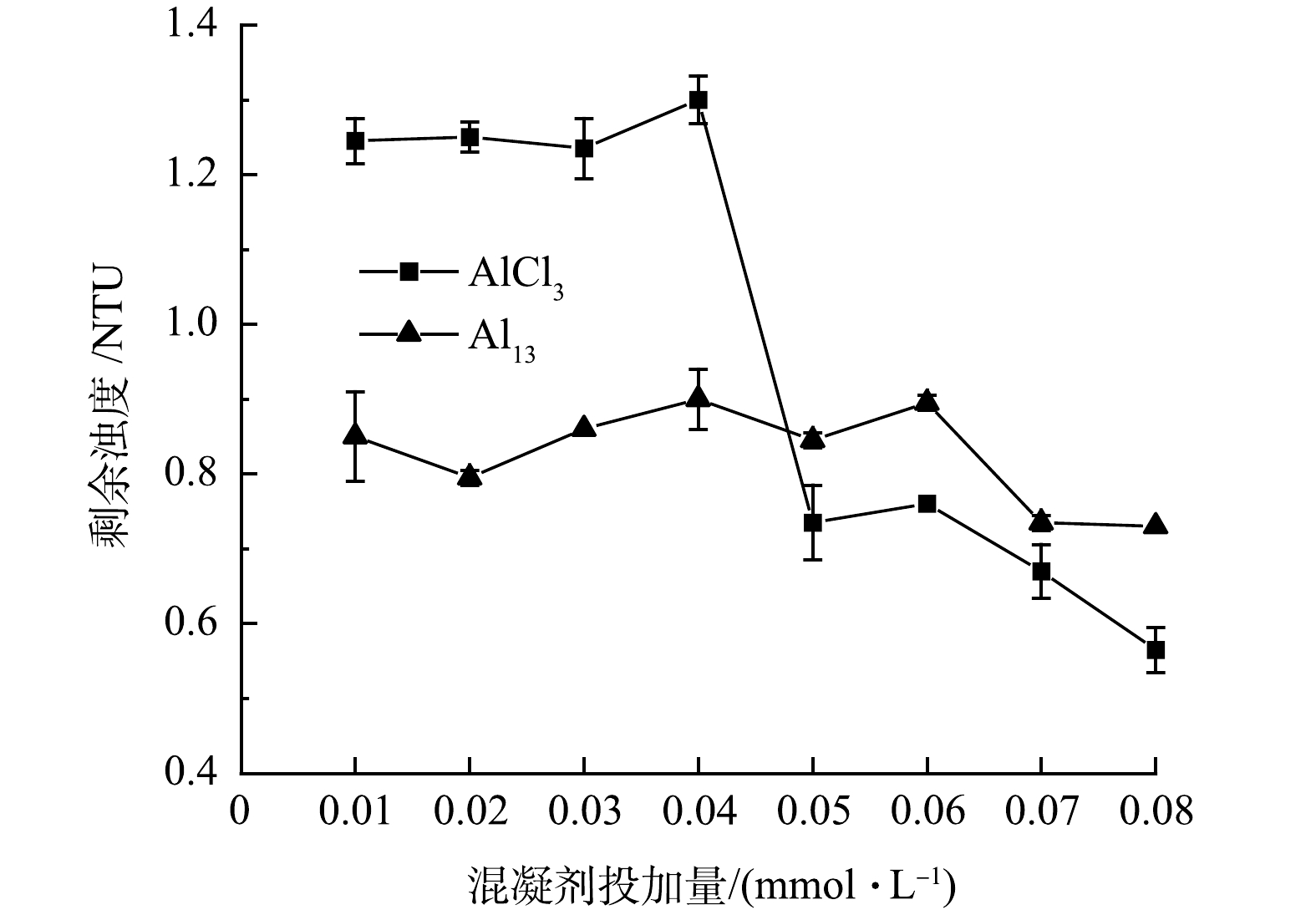

4)浊度的变化。图4反映了2种混凝剂在不同投加量下出水浊度变化的趋势。对比图1溶解态余铝浓度的变化可以看出,余铝和余浊存在一定的相关性[17]。随着AlCl3投加量的增加,出水浊度变化较大,在投加量较低时,出水浊度较高,在投加量从0.04 mmol·L−1增加到0.05 mmol·L−1时,出水浊度从1.3 NTU降至0.735 NTU,进一步增加投加量,出水浊度仍表现出下降趋势。而当Al13作为混凝剂时,出水浊度相对较低且稳定,均在0.73~0.895 NTU。分析原因在于Al13具有较高的正电荷,在低投加量时可以通过吸附电中和作用中和悬浮和胶体颗粒之间的静电排斥力[14],而且其水解后的Alb形态能通过表面络合等模式与腐殖酸形成沉淀物,然后通过网捕卷扫作用去除体系中存在的颗粒,从而达到较好的除浊效果[2]。

2.2 混凝过程中絮体特征

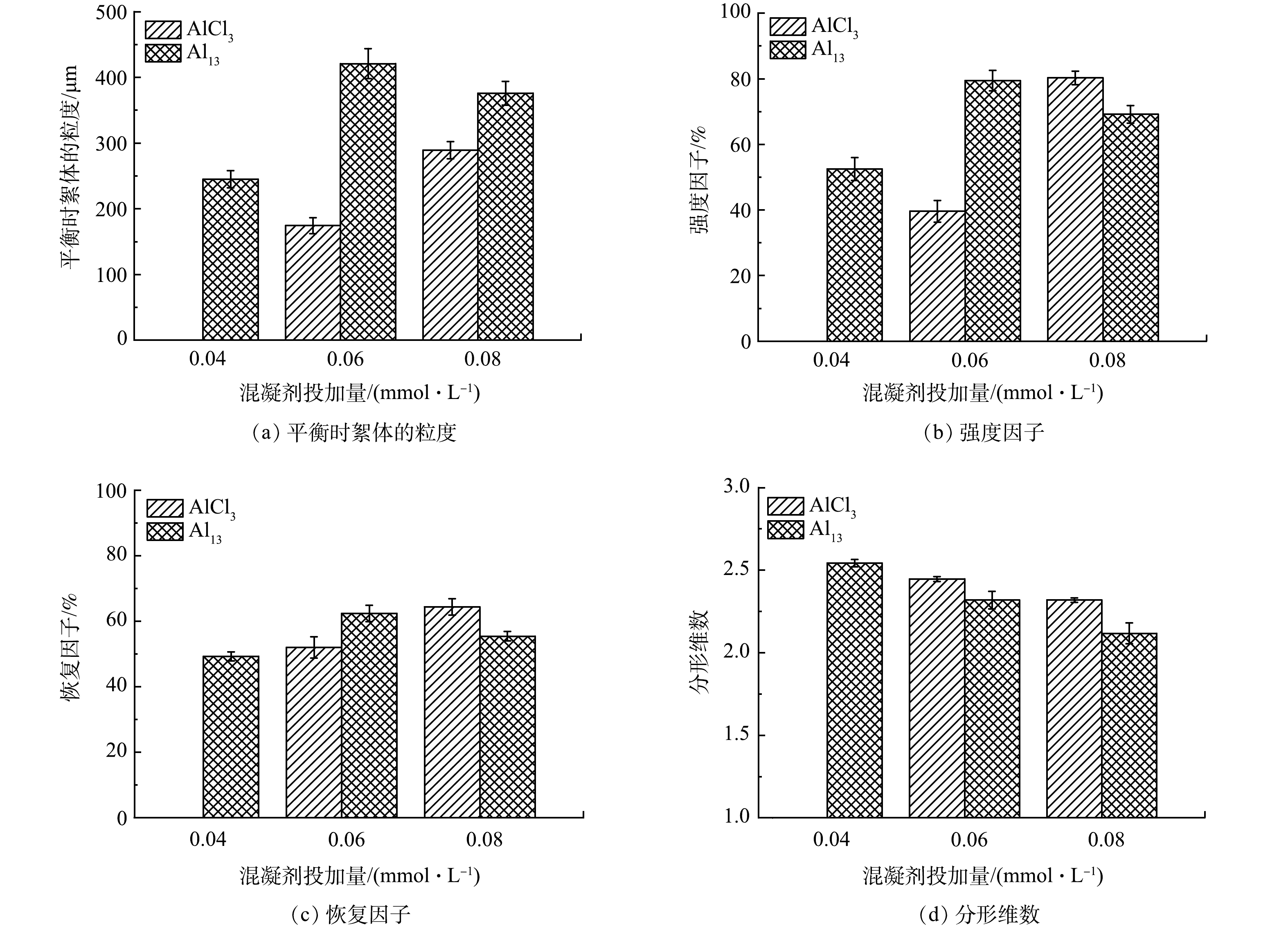

图5反映了2种混凝剂在不同投加量下絮体特征的变化(当AlCl3作为混凝剂时,在浓度为0.04 mmol·L−1时未出现絮体)。图5(a)为平衡时絮体的粒度变化。当Al13作为混凝剂时,絮体粒度均较大,且当Al13浓度为0.06 mmol·L−1时粒度达到最大;当AlCl3作为混凝剂时,絮体粒度表现为随投加量的增加而变大。图5(b)为平衡时絮体的强度因子变化。絮体强度因子越高,代表其抗剪切能力越强,当Al13作为混凝剂时絮体强度因子较稳定,而当AlCl3作为混凝剂时,絮体强度为随投加量的增加而迅速增加,且在AlCl3为0.08 mmol·L−1时超过Al13。这说明低投加量下Al13形成的污泥絮体抗剪切能力更强,而高投加量下则AlCl3的更强。图5(c)为平衡时絮体的恢复因子变化,絮体恢复因子越高,代表絮体被破坏后越容易重新团聚成絮体,2种混凝剂均表现出较稳定的性能,在低浓度时,Al13作为混凝剂的恢复因子较大,絮体受到破坏后更容易恢复;而在高浓度时,AlCl3作为混凝剂形成的絮体受到破坏后更容易恢复[18]。图5(d)中的分形维数代表平衡时絮体的分形体不规则的量度[19],分形维数越高,意味着絮体越紧实[20],2种混凝剂均表现出随投加量增加而下降的趋势,且不同投加量下AlCl3紧实度均高于Al13。

2.3 不同条件下出水残余铝的分析

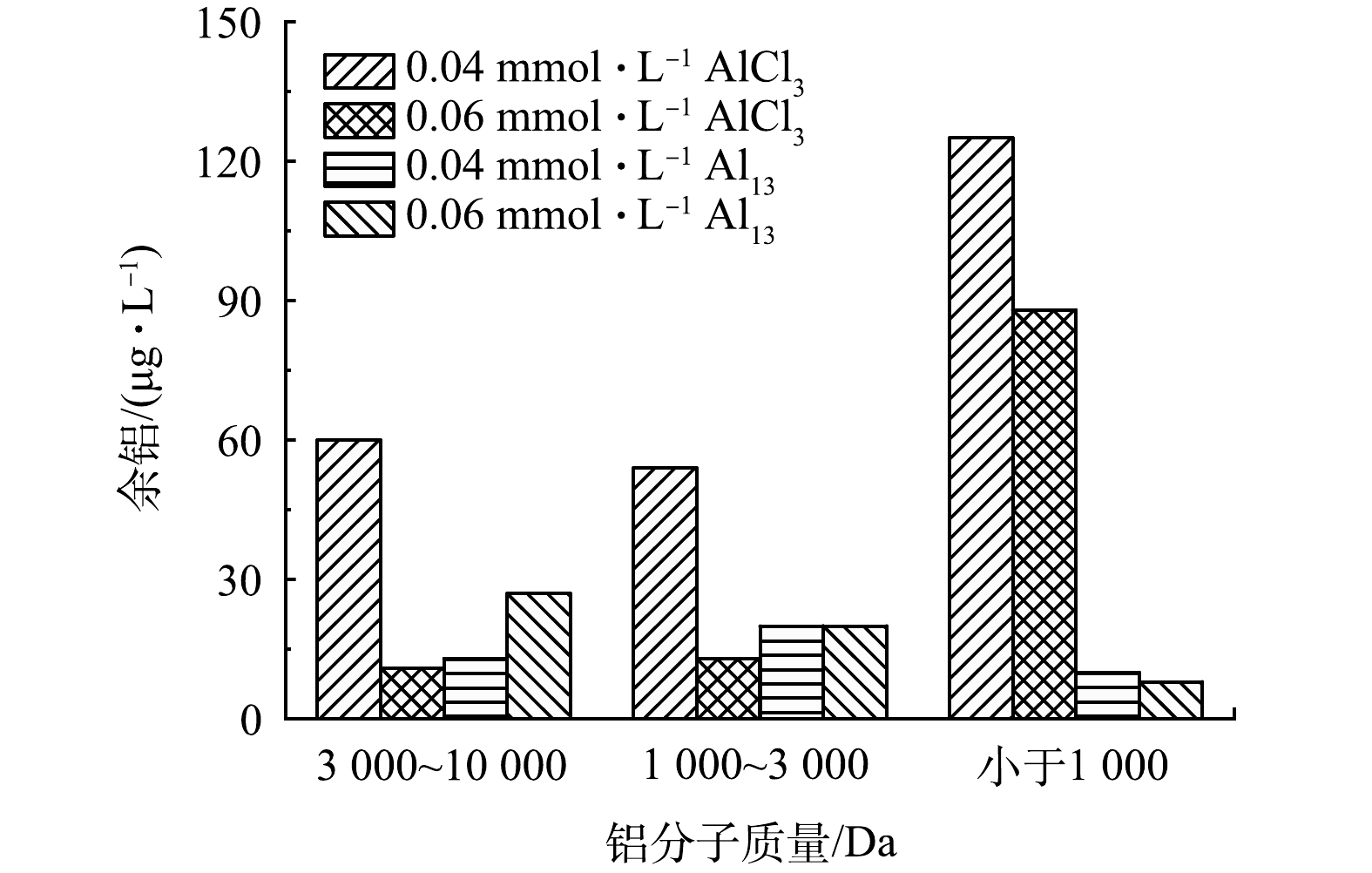

图6反映了2种混凝剂在不同投加量下出水中总溶解铝及各分子质量铝的质量浓度变化。可见,不同浓度下AlCl3做混凝剂时出水总溶解铝均高于Al13体系,值得注意的是,随着混凝剂投加量从0.04 mmol·L−1增加至0.06 mmol·L−1,投加Al13的出水中总溶解铝质量浓度从52 μg·L−1略微增长至67 μg·L−1,但投加AlCl3的则从267 μg·L−1急剧下降123 μg·L−1,质量浓度急剧的下降是由于水中的浊度变化导致总溶解铝的质量浓度出现变化[10],图4中的浊度变化也证明了这一点。

从各分级铝的质量浓度来看,AlCl3在不同投加量下出水中均为小于1000 Da的铝占比最大(分子质量较低的余铝不容易在滤池中被去除,造成出水中余铝质量浓度升高),而Al13在投加量为0.04 mmol·L−1时1 000~3 000 Da的铝占比最高,在投加量为0.06 mmol·L−1时,3 000~10 000 Da的铝占比最高,这与图6(a)中相应不同投加量下的絮体粒度变化趋势一致。

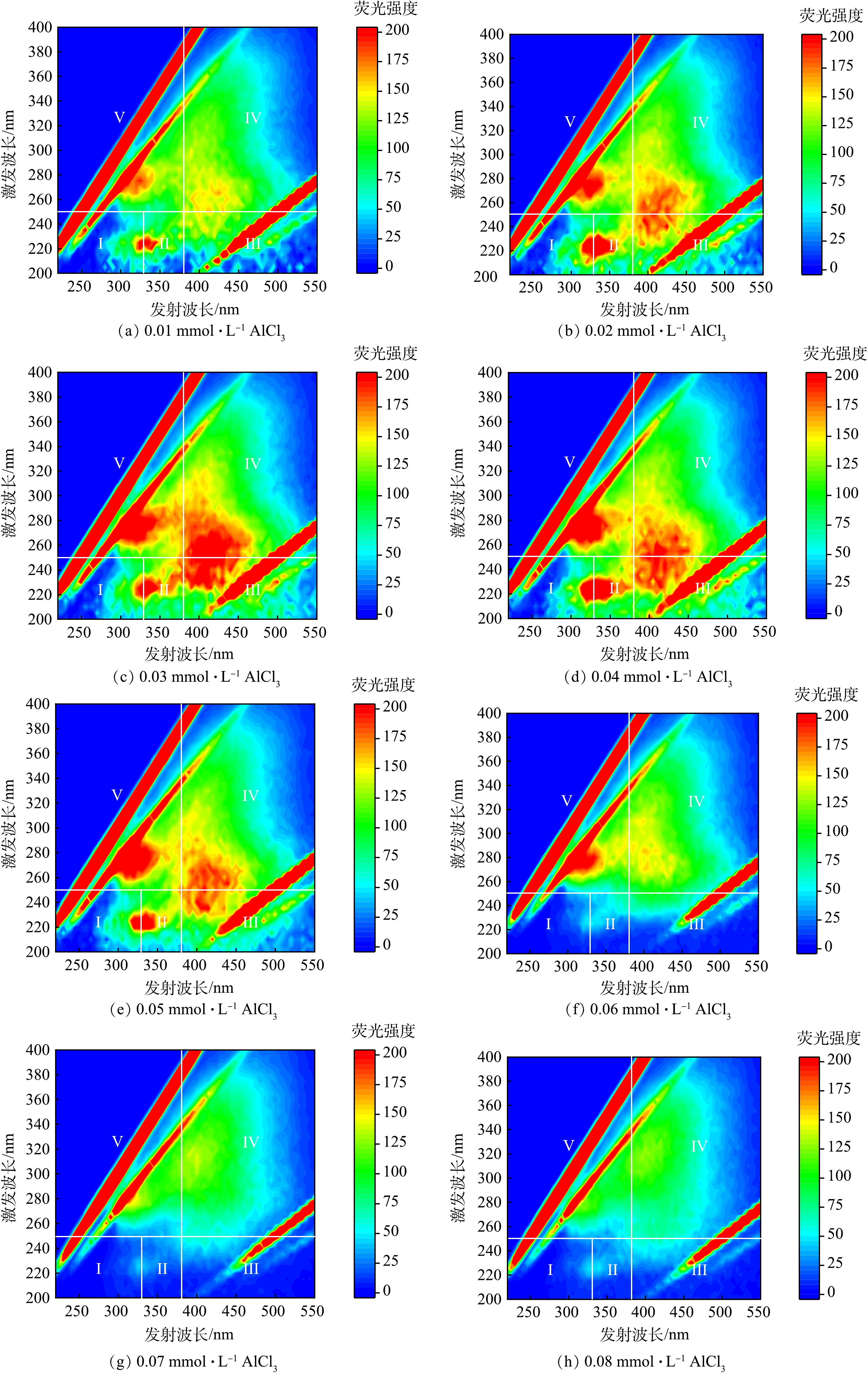

2.4 絮凝处理后出水的三维荧光光谱分析

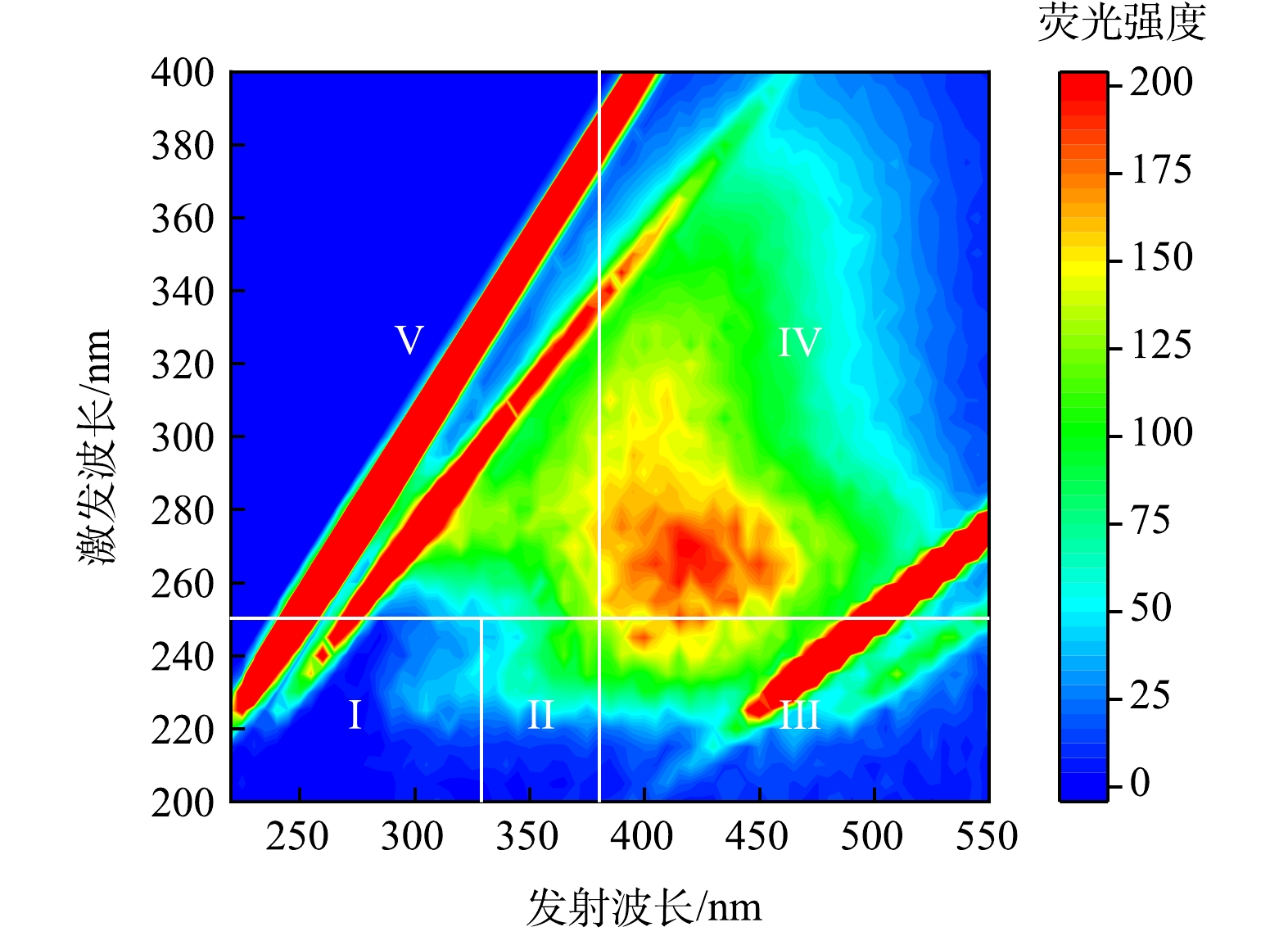

图7为原水的三维荧光图[14],其中区域I为蛋白质1,区域II为蛋白质2,区域III为富里酸,区域IV为微生物代谢产物,区域V为腐殖酸。根据计算,原水中的有机物主要为腐殖酸及微生物代谢产物,总计含量超过65%,而亲水性的蛋白质含量较低(约为23%)。

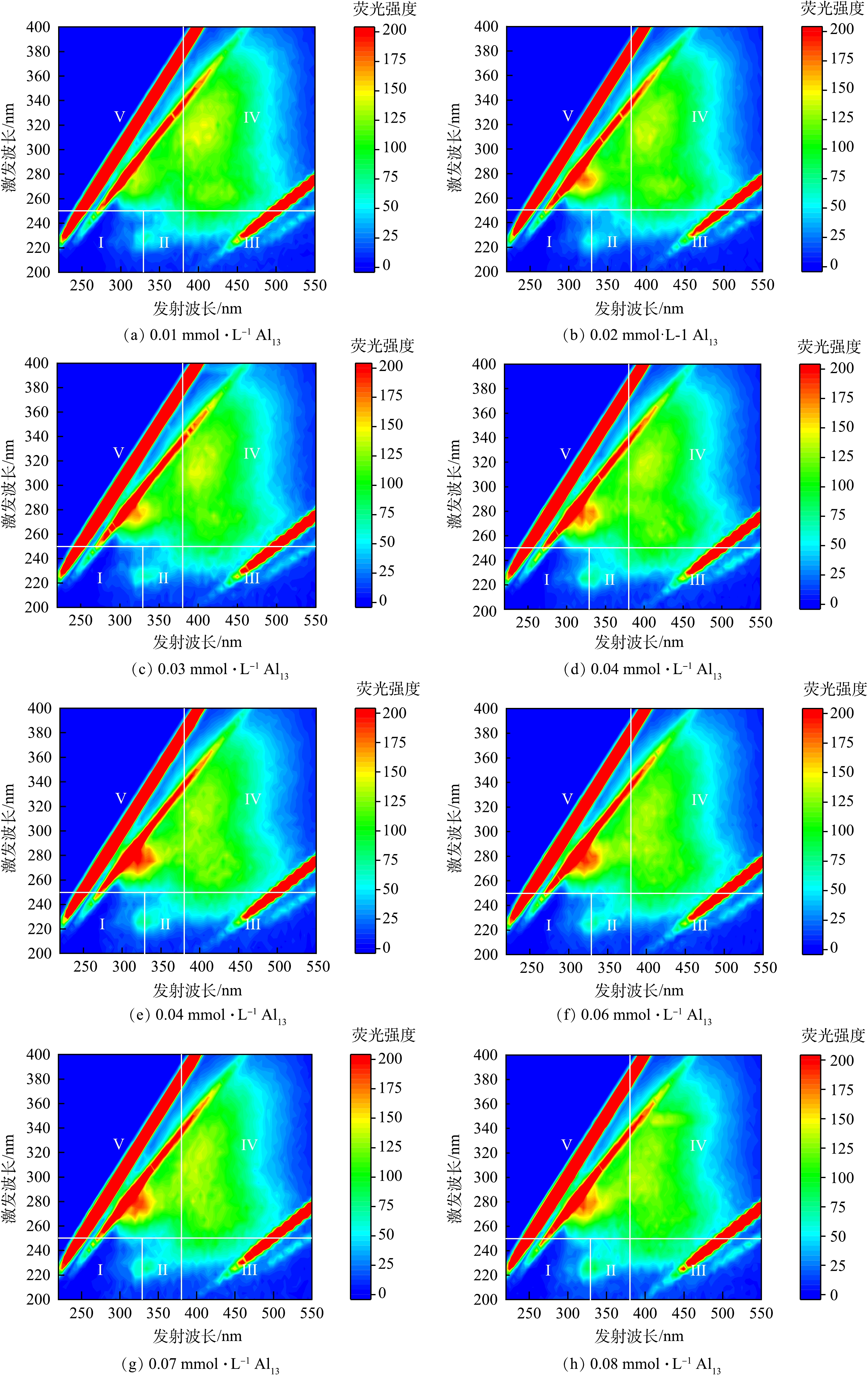

图8为在不同Al13投加量下出水的三维荧光光谱。可见,在不同Al13投加量下,荧光图中各区域的响应强度无明显变化。对比图7中的原水三维荧光图可发现,富里酸和腐殖酸区域的响应强度明显下降。这是因为Al13有很强的电中和能力,在低投加量下就可达到芳香类物质较高的去除率[14]。

图9反映了AlCl3在不同投加量下出水的三维荧光光谱。AlCl3投加量对荧光光谱中各区域的响应强度影响较大。对比图1中的原水三维荧光光谱可见,当投加量小于0.04 mmol·L−1时,富里酸、腐殖酸、蛋白质和微生物代谢产物区域的响应强度有所增加;而AlCl3超过0.04 mmol·L−1后,以上4个区域的响应强度均出现明显下降,这说明在AlCl3高投加量下对几种有机物均有一定的去除能力。

对比图8和图9可以发现,Al13对富里酸和腐殖酸的去除效果要优于AlCl3,且在较低投加量下就表现出较好的去除效果,但其对蛋白质和微生物代谢产物的去除效果较弱;而AlCl3对4种有机物均能去除,但由于其工作原理是通过吸附架桥和网捕卷扫作用,因此需要在较高质量浓度时才有效果[14]。

3. 结论

1)混凝剂的投加量限值为0.01~0.08 mmol·L−1,投加量过高会造成混凝剂的浪费,但投加量过低则会导致水中残余铝浓度较高。2种混凝剂的最优投加量均为0.06 mmol·L−1。

2)对比2种混凝剂可以发现,Al13具有更优的混凝性能,在0.06 mmol·L−1的最佳Al13投加量时,残余铝质量浓度为72.43 μg·L−1,UV254为0.034 cm−1,pH为7.86,浊度为0.895 NTU,而且在投加量为0.01 mmol·L−1时对芳香类物质有较高的去除率。

-

表 1 微污染和高污染实验用水水质数据

Table 1. Water quality data for micro-polluted and highly polluted experimental water

水质指标 COD/(mg·L−1) TN/(mg·L−1) NH3-N/(mg·L−1) TP/(mg·L−1) 微污染地表水 17.84~23.70 1.59~2.50 0.61~1.83 0.46~0.76 高污染地表水 100.12 5.05 3.05 1.01 -

[1] 万晓卉. 臭氧微气泡氧化法处理有机废水研究[D]. 上海: 上海第二工业大学, 2020. [2] 张秀捷. 北运河通州城区段水质净化研究与示范[D]. 北京: 中国农业大学, 2016. [3] CHEW K W, YAP J Y, SHOW P L, et al. Microalgae biorefinery: High value products perspectives[J]. Bioresource Technology, 2017, 229: 53-62. doi: 10.1016/j.biortech.2017.01.006 [4] MA X, ZHOU W, FU Z, et al. Effect of wastewater-borne bacteria on algal growth and nutrients removal in wastewater-based algae cultivation system[J]. Bioresource Technology, 2014, 167: 8-13. doi: 10.1016/j.biortech.2014.05.087 [5] 高晨晨, 孙永利, 葛铜岗, 等. 菌—藻生物膜共生系统的培养[J]. 给水排水, 2013, 49(S1): 186-188. [6] 王乐阳, 张瑞斌, 潘卓兮, 等. 菌藻填料强化生态浮床在河道治理中的应用[J]. 中国环保产业, 2020(1): 44-46. [7] 张正红, 向天勇, 何文辉, 等. 絮凝颗粒化菌藻系统净化缓流微污染河水[J]. 环保科技, 2023, 29(2): 7-12. doi: 10.3969/j.issn.1674-0254.2023.02.002 [8] OGBONNA J C, YOSHIZAWA H, TANAKA H. Treatment of high strength organic wastewater by a mixed culture of photosynthetic microorganisms[J]. Journal of Applied Phycology, 2000, 12(3): 277-284. [9] MA M, Yu Z, JIANG L, et al. Alga-based dairy wastewater treatment scheme: Candidates screening, process advancement, and economic analysis[J]. Journal of Cleaner Production, 2023, 390: 136105. doi: 10.1016/j.jclepro.2023.136105 [10] HUANG H, ZHONG S, WEN S, et al. Improving the efficiency of wastewater treatment and microalgae production for biofuels[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2022, 178: 106094. doi: 10.1016/j.resconrec.2021.106094 [11] LAN C N T, THU H Đ T, ĐAO P, et al. Multi-pollutants (organic and inorganic) removal potential of scenedesmus species on municipal sewage water and analyzed their phycoremediation mechanisms[J]. Environmental Research, 2023, 232: 116301. doi: 10.1016/j.envres.2023.116301 [12] SACRISTAN D A M, LUNA-PABWLLO V M, CADENA E, et al. Green microalga scenedesmus acutus grown on municipal wastewater to couple nutrient removal with lipid accumulation for biodiesel production[J]. Bioresource Technology, 2013, 146: 744-748. doi: 10.1016/j.biortech.2013.07.061 [13] 张欣, 董磊, 崔贺, 等. 入河排污口的原位净化及生态修复装置: CN117550725A[P]. 2023-12-08. [14] 章楚卓. 固定化菌藻共生系统去除氮磷的效能研究及EPS在其过程的作用机制[D]. 南昌: 南昌大学, 2023. [15] YU J, DING B, LI R, et al. The efficient capture of polysaccharides in tetradesmus obliquus of indole-3-acetic acid coupling sludge extraction[J]. Science of the Total Environment, 2024, 912: 168963. doi: 10.1016/j.scitotenv.2023.168963 [16] 陈国梅. HACH仪器测定水中的总磷[J]. 工业水处理, 2010, 30(3): 62-63. doi: 10.3969/j.issn.1005-829X.2010.03.020 [17] 董智芝, 马军虎, 何玉龙. 水质分析中国产化试剂替代进口哈希试剂的研究[J]. 中氮肥, 2024(1): 59-61. doi: 10.3969/j.issn.1004-9932.2024.01.017 [18] DOELLE K, QIN Y, WANG Q. Bio-tower application for wastewater treatment[J]. Journal of Engineering Research and Reports, 2020, 11(1): 1-7. [19] MOHD-SALLEH S N A, MOHD-ZIN N S, OTJMAN N, et al. Treat-ability of manihot esculenta peel extract as coagulant aid for stabilised leachate[J]. Pertanika Journal of Science and Technology, 2021, 29(3). [20] TAGHILOU S, PEYDA M, MEHRASBI M R. Modeling of wastewater treatment by azolla filiculoides using response surface methodology[J]. Journal of Environmental Health Science and Engineering, 2021, 19(2): 1723-1733. doi: 10.1007/s40201-021-00727-5 [21] REUTER J A, SPACEK D V, SNYDER M P. High-throughput sequencing technologies[J]. Molecular Cell, 2015, 58(4): 586-597. doi: 10.1016/j.molcel.2015.05.004 [22] 高乾坤, 焦琳舒, 杜贺超, 等. 高通量测序分析不同产地带鱼冷藏时微生物群落多样性[J]. 食品科学, 2018, 39(18): 127-132. doi: 10.7506/spkx1002-6630-201818020 [23] 宋楚儿, 孟振, 张正, 等. 微藻在水产养殖水质净化中的应用[J]. 浙江海洋大学学报(自然科学版), 2023, 42(4): 330-337. [24] YIN S, JIN W, XI T, et al. Factors affect the oxygen production of chlorella pyrenoidosa in a bacterial-algal symbiotic system: Light intensity, temperature, pH and static magnetic field[J]. Process Safety and Environmental Protection, 2024, 184: 492-501. doi: 10.1016/j.psep.2024.02.004 [25] 金忠友, 陈志宏, 郑政, 等. 水环境菌藻共生相互作用研究进展[J]. 环境污染与防治, 2023, 45(6): 870-874+880. [26] MEDINA M, NEIS U. Symbiotic algal bacterial wastewater treatment: Effect of food to microorganism ratio and hydraulic retention time on the process performance[J]. Water Science and Technology, 2007, 55(11): 165-171. doi: 10.2166/wst.2007.351 [27] 赵志瑞, 吴海淼, 马超, 等. 菌藻复合体系氮代谢性能及菌群特征[J]. 环境科学, 2023, 44(5): 2965-2973. [28] 宋学章, 李春岭, 李文敏, 等. 菌藻系统处理养虾海水效果研究[J]. 中国水产, 2010(6): 49-52. doi: 10.3969/j.issn.1002-6681.2010.06.021 [29] 陈海敏, 陈声明. 工厂化水产养殖废水菌藻联合处理模式研究[J]. 浙江树人大学学报, 2002(4): 68-71. [30] CHAO Y, MAO Y, WANG Z, et al. Diversity and functions of bacterial community in drinking water biofilms revealed by high-throughput sequencing[J]. Scientific Reports, 2015, 5(1): 10044. doi: 10.1038/srep10044 [31] KURADE M B, SAHA S, SALAMA E-S, et al. Acetoclastic methanogenesis led by methanosarcina in anaerobic co-digestion of fats, oil and grease for enhanced production of methane[J]. Bioresource Technology, 2019, 272: 351-359. doi: 10.1016/j.biortech.2018.10.047 [32] NIXON S L, DALY R A, BORTON M A, et al. Genome-resolved metagenomics extends the environmental distribution of the verrucomicrobia phylum to the deep terrestrial subsurface[J]. mSphere, 2019, 4(6): 10.1128/msphere. 00613-00619. [33] ZHANG Y, JI T, JIANG Y, et al. Long-term effects of three compound probiotics on water quality, growth performances, microbiota distributions and resistance to aeromonas veronii in crucian carp carassius auratus gibelio[J]. Fish & Shellfish Immunology, 2022, 120: 233-241. -

DownLoad:

DownLoad: