-

煤炭是我国的主体能源,煤气化是实现煤炭高效清洁转化的重要途径,占我国煤炭消费总量的5%[1]。煤气化厂生产工艺涉及备煤、炼焦制气、煤气净化、焦油加工等环节,由于废气无组织排放、废渣任意堆放、废水池或储油罐、输油管等发生泄漏,很多关闭的煤气化厂场地土壤和地下水已经受到污染。刘锦卉等[2]在某大型退役煤气化厂场地土壤中检出16种被USEPA列为优先控制的多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,简称PAHs),并以2~3环的PAHs为主。张千千等[3]在河北某焦化厂场地地下水中的PAHs总检出率为46.7%,其中苯并[a]芘超标率最高,其次是萘,源解析结果表明,煤与生物质燃烧及石油泄漏对地下水PAHs的贡献率为61.4%。徐全喜[4]对甘肃某煤制气污染场地调查结果表明,场地土壤中总石油烃污染严重,深层土壤石油烃超标18倍以上,污染来源为焦油池、焦油沟和沉淀池的防渗设施老化导致煤焦油泄漏。

煤气化污染场地土壤和地下水中的有机污染物主要来源于煤焦油、焦油和沥青,这3种物质均是由多种化学组分构成的非水相液体(Nonaqueous Phase Liquids,简称NAPLs)[5]。煤焦油是煤热解生成的粗煤气中的产物之一,其成分达上万种,主要含有苯、甲苯、二甲苯、萘、蒽等芳烃,以及芳香族含氧化合物(苯酚等),含氮、含硫的杂环化合物等多种有机物。煤焦油密度比水大,属于重质非水相液体(Dense NAPLs,简称DNAPLs)。DNAPLs在地下介质中可以离散状和池状(连续)非水相的形式存在,其所在区域称为DNAPLs污染源区[6]。有机污染物持续从源区内的DNAPLs溶解进入地下水,随水流向下游迁移形成大面积的污染羽。

判断地下环境中是否存在DNAPLs是构建场地地下水污染概念模型的重要工作,并对筛选适宜的修复措施具有关键作用[7]。马杰[8]指出判断DNAPLs是否存在并尽量找到DNAPLs污染源是地块调查工作的核心任务之一,有机污染较重的大型地块可能存在多处NAPLs源,目前我国的地块调查对于探明NAPLs相污染源这一目标尚不够重视。1993年COHEN等[9]在美国环保署(U.S. Environmental Protection Agency,简称US EPA)资助的DNAPLs场地评估项目报告中,提出了场地DNAPLs存在与否的判定方法,从地块使用历史和现状数据2个角度进行评估,并根据DNAPLs存在可能将地块分为3类:已确认或高度存在、中度存在和低度存在可能性。2009年KUEPER等[7]对DNAPLs源区识别方法进行了细化和改进,提出了目视、土壤化学组分浓度是否超饱和度阈值、是否超平衡分配阈值、场地使用历史等8条判别依据,其中包括基于土壤和地下水化学组分浓度计算的定量判别依据,应用这些定量依据,可对每个土壤和地下水监测点位判别是否存在DNAPLs,并根据点位判别结果圈定DNAPLs污染源区范围。高尚等[10]和丁祯玉[11]对COHEN等的方法进行了详细介绍。杜方舟等[12]在KUEPER等的方法基础上进行改进,首先基于土壤采样数据进行筛选,再分析地下水溶解相有机物检出浓度与有效溶解度之间的关系,并开发了相应的软件。比较以上三种方法,COHEN等的方法是对整个场地是否存在DNAPLs进行判别,KUEPER等的方法能对每个监测点位进行判别,进而可以圈定DNAPLs源区范围,杜方舟等的方法需要计算DNAPLs各个组分的摩尔分数,在实际现场工作所检测的污染物种类有限,难以获取全部组分含量,导致计算的结果可能存在误差。

本研究以典型煤气化污染场地为例,基于KUEPER等方法的定量判别依据,利用多期监测数据,对场地217个土壤和62个地下水监测点位进行逐一判别,结合钻孔地层柱状信息,分析DNAPLs在场地包气带垂向分布特征,根据地下水监测点位判别结果划定了场地地下水DNAPLs污染源区范围,并用2023年3月的监测数据验证了该范围,对土壤和地下水判别结果进行空间关联分析,识别了包气带与地下水DNAPLs分布差异,论文研究结果可为场地土壤与地下水污染修复技术筛选、污染风险评估和修复工程设计提供支持。

-

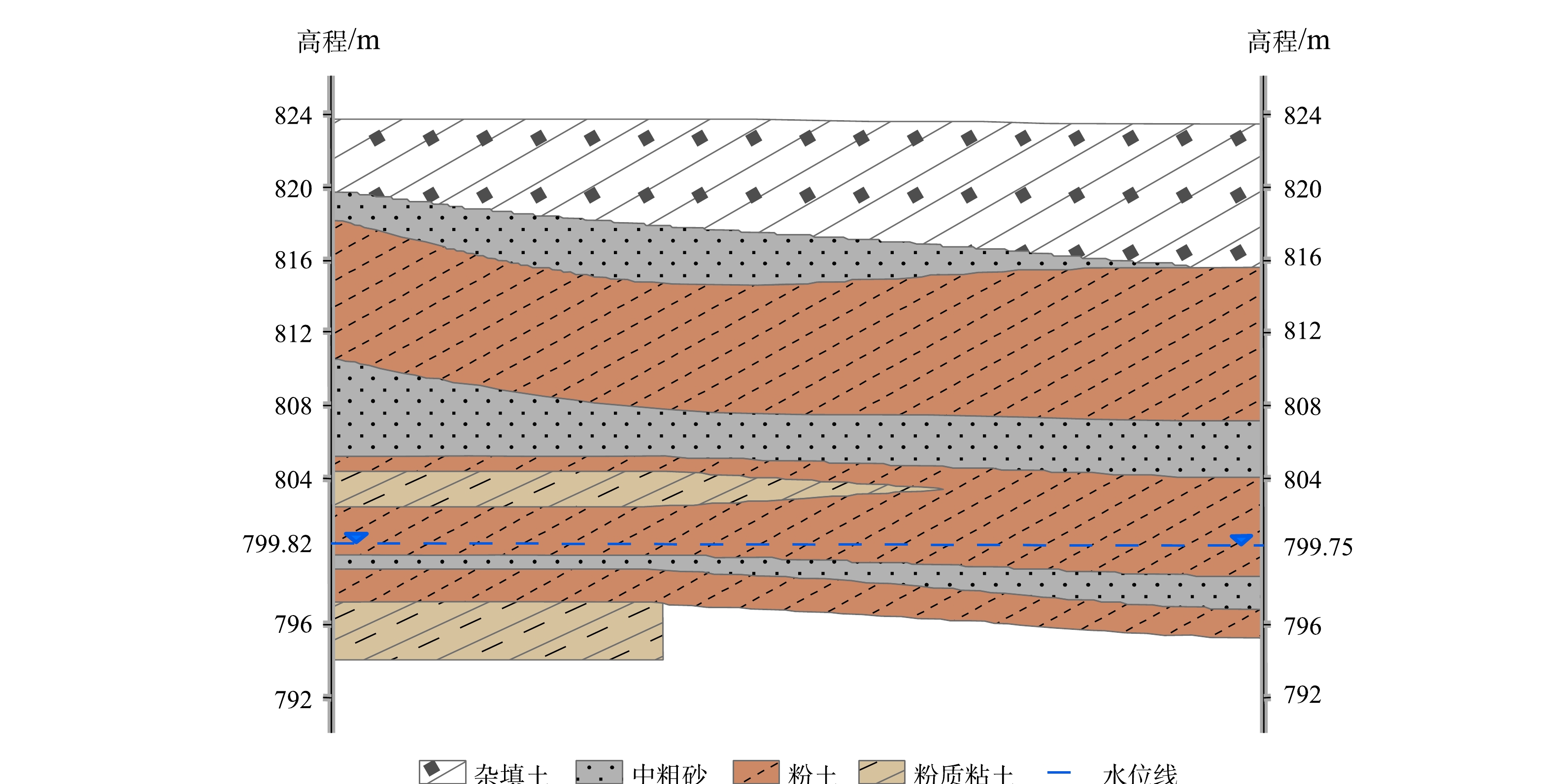

所选的煤气化厂位于山西省太原市,于1984年投产,2012年关闭。关闭之前,该厂年产煤气1.4×108 m3、冶金焦炭7.0×105 t、焦油、粗苯、硫铵、黄血盐等化工产品5.0×104 t。场地地层自上而下分别为第四纪人工堆积层人工填土(

$ {\mathrm{Q}}_{4}^{2ml} $ )、第四纪全新统冲洪积成因的中粗砂($ {\mathrm{Q}}_{4}^{al+pl} $ )、粉土($ {\mathrm{Q}}_{4}^{al+pl} $ )、中粗砂($ {\mathrm{Q}}_{4}^{al+pl} $ )、粉土($ {\mathrm{Q}}_{4}^{al+pl} $ )、粉质黏土($ {\mathrm{Q}}_{4}^{al+pl} $ )。场地典型水文地质剖面如图1所示。场地地下水类型属孔隙潜水,主要赋存于中粗砂层和卵石层中,受大气降水补给,以蒸发和径流方式排泄。场地地下水流场见图2。地下水位随地表起伏变化,水位埋深为13.1~24.6 m,水位标高为796.8~806.77 m,枯水季节和丰水季节水位变化在1.0~2.0 m 左右,流向自西北向东南,平均水力梯度约为0.8%。

关闭之后,该场地针对主要生产工艺地段分别于2015年、2019年和2022年开展了3期场地土壤与地下水取样监测,根据场地内土地使用功能和现场踏勘情况,依据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则HJ25.2-2019》[13]采用分区布点法,在关键生产工艺单元所在的焦化产区、焦炉区和煤气厂布置采样点,共布设了217个土壤和62个地下水监测点位,采样点信息及重点关注污染物检出情况见表1和表2,采样点位分布见图2。土壤和地下水中检出苯、1,2,4-三甲基苯、1,3,5-三甲基苯、萘、苊、菲等多种挥发和半挥发的有机物,其中,苯和萘的超标率最高、超标倍数最大,被列为重点关注的污染物。3期监测均采集了不同深度的土壤样品,苯和萘的质量分数最高达到了20 600 mg·kg−1和15 800 mg·kg−1,分别超过分别超《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准GB 36600-2018》[14]第一类用地筛选值的20 599倍和631倍。地下水样品中苯和萘的质量浓度最高达到326 mg·L−1和1 980 mg·L−1,分别超《地下水质量标准 GB/T 14848-2017》[15]III类标准限值的32 599倍和19 799倍,其中,萘最高浓度已经远超其在水中的溶解度31.7 mg·L−1,并且在2022年场地地下水取样过程中有2个点位的水样存在目视可见的油相物质,可以判定地下水已经受到NAPLs污染。

-

KUEPER等提出的判别土壤中是否存在DNAPLs定量依据,是基于污染物在土壤中的相态平衡分配理论,首先计算污染物在土壤固相吸附态、水溶态及挥发态的浓度总和,作为污染物的浓度阈值;其次,将实测土壤样品中的各污染物浓度与对应的浓度阈值进行比值,若其总和大于等于1,则判断土壤中存在DNAPLs,判别公式如式(1)所示[7]。基于平衡分配关系的土壤中非NAPL相的污染物浓度阈值根据式(2)进行计算。

式中:

$ {\alpha }_{\mathrm{s}} $ 为土壤中是否存在DNAPLs的判别参数,无量纲;$ {C}_{obs,i}^{T} $ 为土壤样品中检测出污染物i的质量分数,mg·kg−1;$ {C}_{S,i}^{T} $ 为土壤中污染物i的质量分数阈值,mg·kg−1。当$ {\alpha }_{\mathrm{s}}\ge 1 $ ,则存在DNAPLs。式中:

$ {C}_{i}^{T} $ 为污染组分i在土壤中的质量分数阈值,mg·Kg−1,即式(1)中的$ {C}_{\mathrm{s},i}^{T} $ ;$ {C}_{i} $ 为污染组分i的有效溶解度,mg·L−1;$ {\rho }_{b} $ 为土壤干密度,g·cm−3;$ {\theta }_{w} $ 为充水孔隙度;$ {H}^{\text{'}} $ 为无量纲亨利常数;$ {\theta }_{a} $ 为充气孔隙度;$ {K}_{d} $ 为土壤水分配系数,mL·g−1,可根据土壤有机碳含量计算(式(3))。污染组分的有效溶解度是基于Raoult’s定律计算(式(4))。式中:

$ {f}_{oc} $ 为土壤介质有机碳的质量分数,mg·Kg−1;$ {K}_{oc} $ 为化合物在水与有机碳之间的分离系数,mL·g−1。式中:

$ {m}_{i} $ 为组分i在DNAPLs的摩尔分数;$ {S}_{i} $ 为纯组分i在水中的溶解度, mg·L−1。由于煤焦油的成分非常复杂,目前只鉴定出500种左右,很多组分尚不清楚,并且不同工艺得到的焦油化学组成差别很大[16]。BROWN等[17]曾对美国9个场地的10个焦油样本进行计算,得到焦油的平均摩尔质量为316~3 213 g·mol−1。对于生产历史较长的已关闭煤气化场地,无法获取其当年生产的焦油样本。因此,很难准确计算焦油中各组分的摩尔分数。在本文中,直接采用

$ {S}_{i} $ 代替$ {C}_{i} $ 计算。不同污染物的$ {H}^{\text{'}} $ 、$ {\mathrm{K}}_{oc} $ 和$ {S}_{i} $ 具体数值参考《建设用地土壤污染风险评估技术导则HJ 25.3-2019》[18]中的附录B。实际场地调查采集了0.5 m~23 m不同深度的土壤样品,为获取不同深度的$ {\theta }_{w} $ 和$ {\theta }_{a} $ ,本文采用Hydrus 1D模拟研究区平均降雨量条件下,实际场地厚度23 m的包气带水分含量分布,23 m以下为饱水带,$ {\theta }_{a} $ =0。与土壤的判别方法类似,文献[7]中判别地下水中是否存在DNAPLs的数学表达式如式(5)所示。

式中:

$ {\alpha }_{\mathrm{w}} $ 为地下水中是否存在DNAPLs的判别参数,无量纲;$ {C}_{i}^{obs} $ 为地下水中检出污染物i的质量浓度,mg·L−1;$ {S}_{i} $ 为污染物i在水中的溶解度,mg·L−1。根据经验,当$ {\alpha }_{\mathrm{w}} $ >1%时,判断地下水中存在DNAPLs。在污染物的筛选方面,选取了土壤和地下水中均被检出且存在超标的有机物共20种,具体包括苯、总二甲苯、1,2,4-三甲基苯、1,3,5-三甲基苯、萘、芴、苊、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、䓛、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽、苯并(g,h,i)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽和二苯并呋喃。

从

$ {\alpha }_{\mathrm{s}} $ 和$ {\alpha }_{\mathrm{w}} $ 的数学表达式可以看出,$ {\alpha }_{\mathrm{s}} $ 和$ {\alpha }_{\mathrm{w}} $ 的数值越大,DNAPLs存在的可能性越大,赋存DNAPLs的介质饱和度也越高,综合污染程度也越重。因此,$ {\alpha }_{s} $ 和$ {\alpha }_{w} $ 也是污染程度的综合反映。 -

考虑到钻孔的土壤样品是分层采集,相对地下水取样更加复杂,并且为了便于将地下水与土壤进行关联分析,先分析地下水DNAPLs判别结果。根据三期共62口地下水监测井的样品检测结果,采用式(5)计算

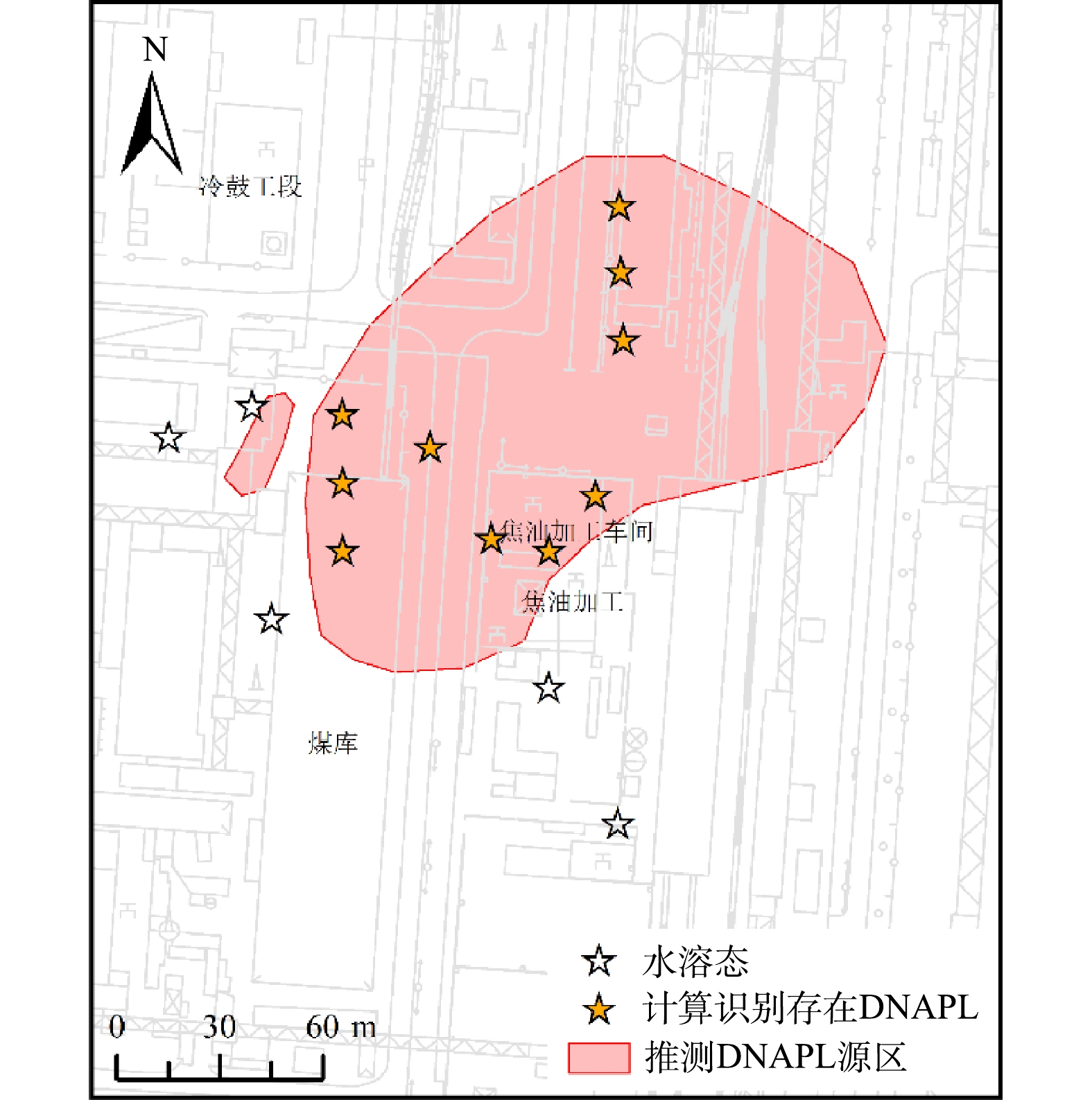

$ {\alpha }_{\mathrm{w}} $ ,若$ {\alpha }_{\mathrm{w}} $ >1%,则判定存在DNAPLs,否则认为污染物以水溶态形式存在,另外,通过目视也可看出地下水样品中是否存在油相物质。判别结果显示,$ {\alpha }_{\mathrm{w}} $ >1%的点位数量为22口井,2022年采样过程中发现有2口井的地下水样品中存在目视可见的油相物质。根据计算判别和目测存在DNAPLs的24口井的分布,划定了地下水DNAPLs源区范围,如图3所示。可以看出,场地存在2个较大的DNAPLs污染源区,一是位于一焦化产区的焦油库和苯库,面积为6.72$ \times $ 103 m2,另一个位于焦炉区和焦油加工车间,面积为1.58$ \times $ 104 m2。此外,还有4个分散的点位存在DNAPLs,可能形成局部孤立的、小范围的DNAPLs源区。为验证上述识别的DNAPLs污染源区,2023年3月对场地地下水再次取样监测。由于北部污染源区所在地块已经完成了地下水修复,本次取样集中在南部源区所在地块,共采集13口井位的水样,检出结果苯最高质量浓度286 mg·L−1,萘最高17.9 mg·L−1;其中有10口井的水样判别存在NAPLs,井位分布见图4,可以看出这10口井全部位于圈定的源区范围内。

-

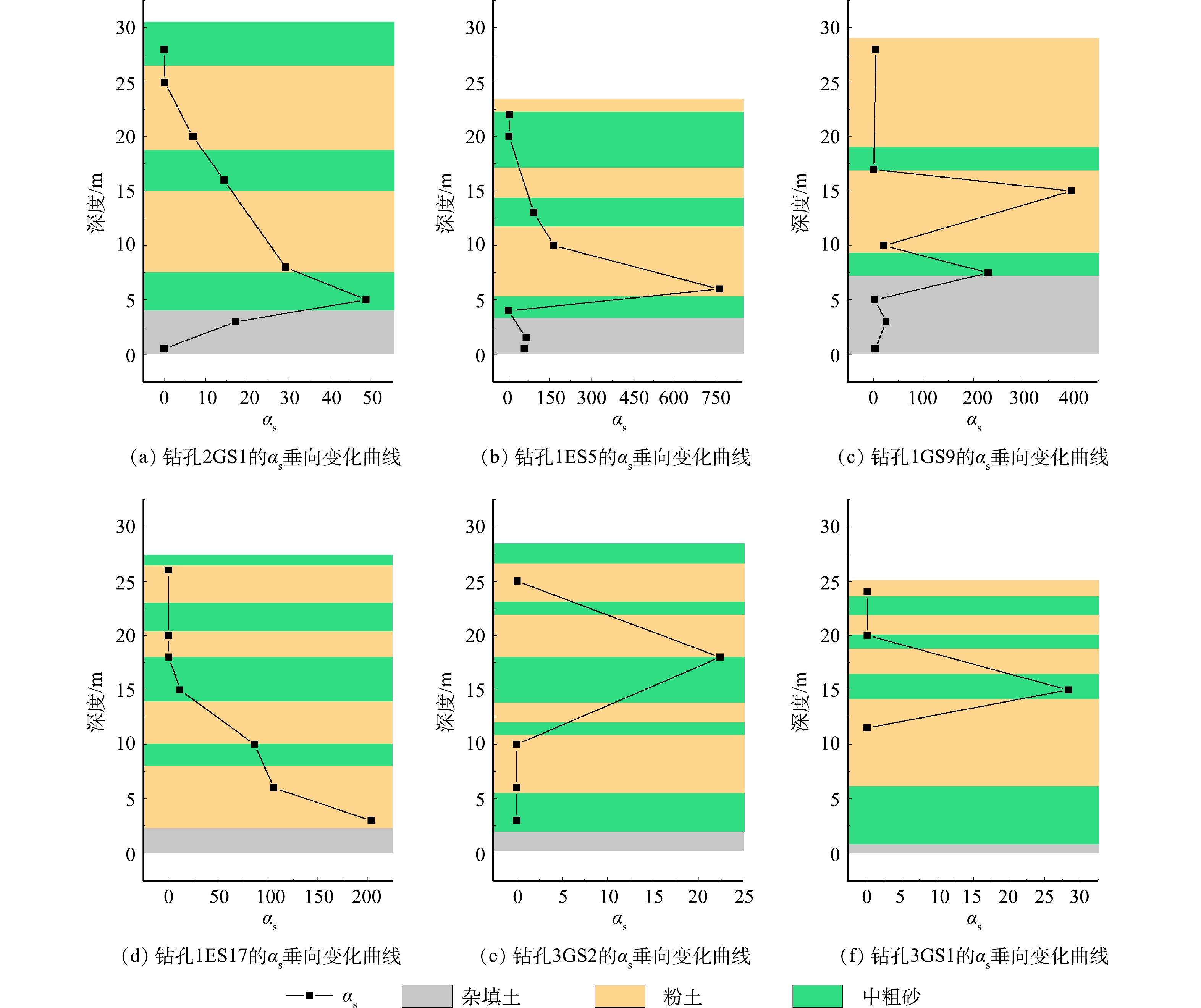

3次调查取样的217个土壤点位中有50个点位的全部土样

$ {\mathrm{\alpha }}_{s} \lt 1 $ ,其他点位至少有一个深度的土样$ {\mathrm{\alpha }}_{s} \gt 1 $ 。选取编号为2GS1、1ES5、1GS9、1ES17、3GS2和3GS1的6个钻孔,分析$ {\mathrm{\alpha }}_{s} $ 在垂向上的变化特征,如图5所示。可以看出,$ {\mathrm{\alpha }}_{s} $ 由浅至深主要呈现出先升高再降低的特点,如图5中的2GS1、1ES5和1GS9钻孔的$ {\mathrm{\alpha }}_{s} $ 变化即符合此规律;个别钻孔呈现出由浅至深$ {\mathrm{\alpha }}_{s} $ 逐渐降低的分布(如图5中的1ES17钻孔);$ {\mathrm{\alpha }}_{s} $ 峰值出现在粉土层的点位数量最多,占42.3%,其次是杂填土层,占34.6%,中粗砂层占23.1%,表明污染物更易于累积在粉土层中。值得注意的是,个别点位10 m以上的粉土层中土样$ {\mathrm{\alpha }}_{s} \lt 1 $ ,但10 m以下中粗砂或粉土层的土样中仍可能出现$ {\mathrm{\alpha }}_{s} \gt 1 $ 的情况(如图5中的3GS2和3GS1钻孔)。有研究表明,地质非均质性以及泄漏方式对DNAPLs的空间分布均有明显影响[10,19]。张旭[20]研究发现,非均质介质界面附近的毛细压力增大,NAPLs迁移速率降低,可发生横向迁移或优势流,随着持续注入使NAPLs浓度增加,能够克服非均质界面的阻碍效应继续向下迁移。徐全喜[4]在甘肃某煤制气场地调查发现,局部点位地表无污染,但在深层约5 m左右产生污染,认为是沟渠或(地下)池体发生泄漏导致。针对本文研究场地,粉土层颗粒粒径小,渗透性差,DNAPLs迁移阻力大,在DNAPLs由地表泄漏且泄漏量较低的情况下,几乎全部DNAPLs被粉土层截留累积,因此,粉土层

$ {\mathrm{\alpha }}_{s} $ 峰值点位数量最多。对于部分点位浅部$ {\mathrm{\alpha }}_{s} $ 较低而深部$ {\mathrm{\alpha }}_{s} $ 较高的情况,推测场地存在焦油地下管道或池体底部泄漏,导致焦油直接渗入中砂层或深部粉土层,也存在因焦油泄漏量较大、时间较长,导致焦油穿透浅部粉土层的可能。由于不同深度

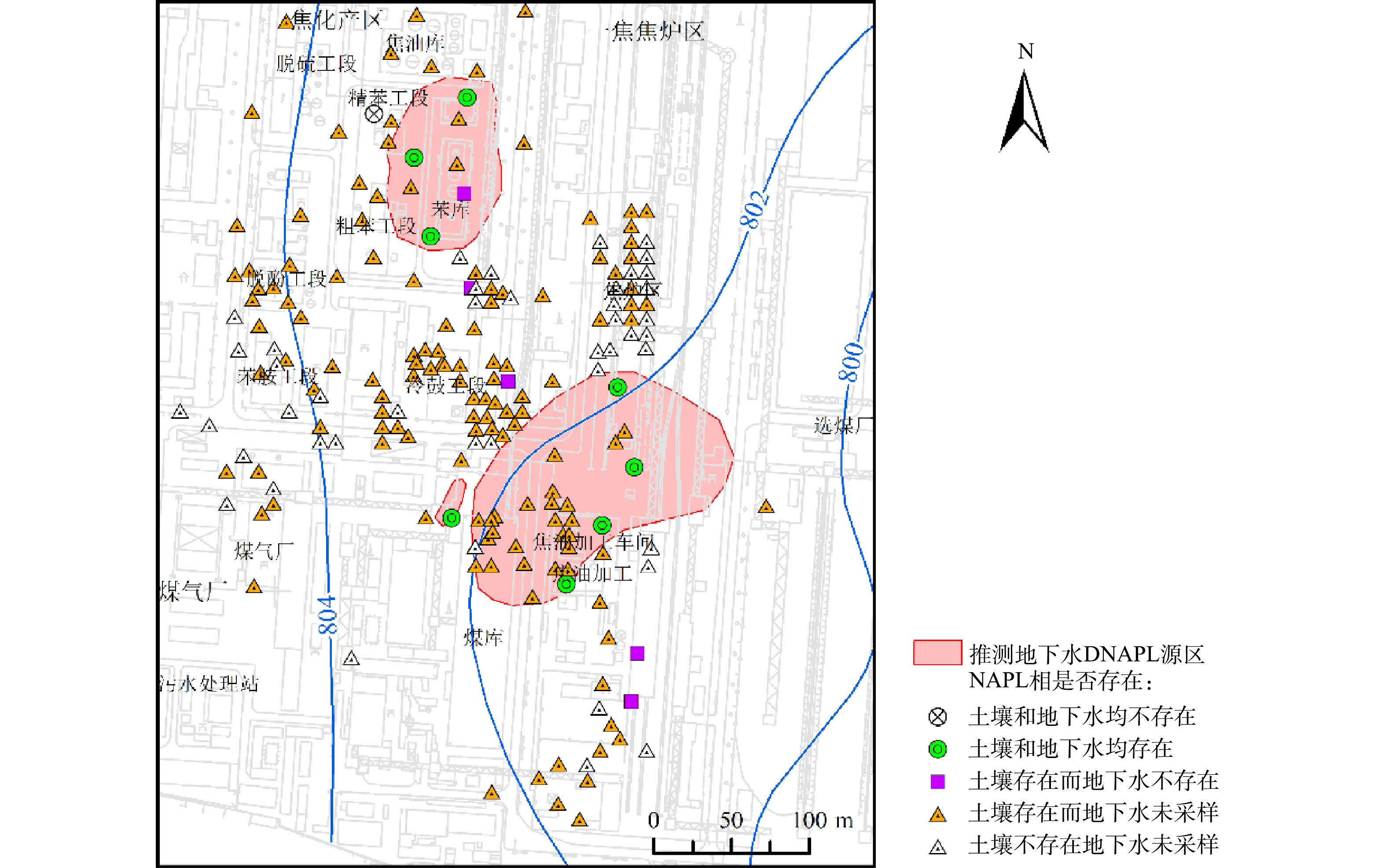

$ {\mathrm{\alpha }}_{s} $ 值相差较大,在判别各点位所在包气带是否存在DNAPLs时,只要该点位有1个深度的土样$ {\alpha }_{\mathrm{s}} \gt 1 $ 即判定该点位包气带存在DNAPLs,根据此原则,判定土壤中存在DNAPLs的点位占77%,点位空间分布见图6。可以看出,DNAPLs在各工段的土壤中都有分布,有些是连续分布,有些点位虽然距离很近,但判别结果不同,表明场地内存在多处且分布零散的DNAPLs泄漏源,例如油品运输过程中泄漏、管道或罐体跑冒滴漏、废渣堆放等。 -

将土壤和地下水DNAPLs判别结果进行空间叠置分析,发现可以将监测点位分为5类,各类点位的分布见图6。第I类是土壤和地下水中均不存在DNAPLs,此类点位仅有1个,分布在精苯工段;第II类是土壤中存在DNAPLs,而地下水中不存在,表明DNAPLs尚未迁移到地下水中,此类有5个点位,分布在苯库、两个地下水DNAPLs源区中间以及焦油加工车间南部;第III类是土壤和地下水中均存在DNAPLs,此类点位有8个,全部位于地下水DNAPLs源区内;第IV类是土壤中存在DNAPLs而地下水未采样,不确定地下水中是否存在DNAPLs,此类有155个点位,在各主要工段都有分布;第V类是土壤不存在DNAPLs而地下水未采样,此类点位有48个。

可以看出,第IV类点位的数量最多,表明土壤存在DNAPLs的点位分布范围超出了已经识别出的地下水DNAPLs源区范围,由于地下水监测点位数量远少于土壤点位,推测可能存在其他的地下水DNAPLs污染源区,此区域应增加地下水监测点;第V类点位所在区域污染较轻,污染物赋存形态以水溶相为主;第III类点位表明厂区内存在DNAPLs严重泄漏区,DNAPLs泄漏量较大,DNAPLs已经穿透包气带进入地下水,此区域应作为土壤地下水协同修复区;第II类点位表明在一些污染较轻的地方,DNAPLs泄漏量较少,包气带的阻滞作用使得DNAPLs未能迁移至地下水。徐全喜[4]在甘肃某煤制气污染场地调查也发现类似情况,其场地特征污染物为煤焦油,土壤中检出高浓度石油烃,但在地下水中未检出总石油烃和半挥发性有机物,说明煤焦油受包气带阻滞未迁移至地下水。本文研究场地未发现地下水存在DNAPLs而土壤不存在DNAPLs的点位。

-

1)该煤气化厂长达28 a的生产活动已经造成土壤和地下水的严重污染,土壤和地下水中检出苯、1,2,4-三甲基苯、1,3,5-三甲基苯、萘、苊、菲等多种挥发和半挥发的有机物,地下水样品中萘的质量浓度已经远超其在水中的溶解度,2022年地下水样中存在油相物质,地下水已经受到DNAPLs污染。

2)场地存在2个较大的地下水DNAPLs污染源区,1个是位于一焦化产区的焦油库和苯库,面积为6.72×103 m2,另1个位于焦炉区和焦油加工车间,面积为1.58×104 m2,通过数据验证,该源区范围与2023年监测结果相一致,表明该方法用于场地土壤地下水NAPLs识别是可行的。场地包气带DNAPLs出现在粉土层的点位数量最多,其次是杂填土层和中粗砂层,粉土层对DNAPLs截留能力更强;粉土层以下土层也可能存在DNAPLs,推测其原因一是场地地下管道或池体底部泄漏,导致在焦油直接渗入深部地层,二是因泄漏量较大、时间较长,焦油穿透浅部粉土层。

3)场地土壤DNAPLs点位分布远超所识别的地下水DNAPLs源区,推测可能存在其他的地下水DNAPLs污染源区,建议增加地下水监测井。场地包气带对DNAPLs迁移具有阻滞作用,在一些污染较轻的地方,DNAPLs仅赋存在包气带中未能迁移至地下水。DNAPLs的物质组成复杂,在降水淋溶、挥发、溶解等作用下,各污染组分不断释放并随水流向下游迁移,形成更大面积的污染羽,应尽快开展场地修复,控制污染范围进一步扩展,保护土壤与地下水环境。

典型煤气化场地土壤地下水DNAPLs识别及其分布特征

DNAPLs identification and distribution in the soil and groundwater of a typical coal gasification site

-

摘要: 判别污染场地土壤和地下水中是否存在DNAPLs,对于建立场地污染概念模型和筛选合适的修复技术具有重要意义。本研究以山西某关闭的煤气化厂为研究区,基于场地多期监测数据采用定量判别方法进行了判别,并分析了DNAPLs在土壤地下水中的分布特征。结果表明,该场地存在2个大的地下水DNAPLs污染源区,总面积2.25×104 m2;土壤分层判别结果显示,DNAPLs出现在粉土层的点位数量最多,占42.3%,其次是杂填土层,占34.6%,中粗砂层占23.1%,表明DNAPLs更易于累积在粉土层中,并可穿透浅部粉土层继续向下迁移。通过空间关联分析发现,土壤DNAPLs分布范围已超出地下水DNAPLs源区,推测可能存在其它的地下水DNAPLs污染源区;场地包气带对DNAPLs迁移具有明显的阻滞作用,在污染较轻的地方,DNAPLs仅赋存在包气带中未能迁移至地下水,而在污染较重的地段,DNAPLs已穿透包气带进入地下水。建议该场地尽快开展土壤与地下水修复,防止污染物从DNAPLs持续释放形成更大面积的地下水污染羽。Abstract: It is significant to identify dense non-aqueous phase liquids (DNAPLs) in the soil and groundwater for the establishment of a conceptually contaminated site model and the selection of appropriate remediation techniques. In this study, a closed gas plant in Shanxi province was taken as a research site, DNAPLs were quantitatively discriminated based on the multi-period monitoring data, and their distributions were analyzed in the soil and groundwater. The results showed that DNAPLs are mainly derived from two groundwater regions with a total area of 2.25×104m2. Based on results of soil stratification discrimination, most DNAPLs sites existed in silt layer, which accounted for 42.3% of the total sample points, followed by those at miscellaneous fill layer (34.6%) and at medium coarse sand layer (23.1%). This implied that DNAPLs were more likely to accumulate in the silt layer and they could penetrate into the shallow silt layer even continue to migrate downwards. Through spatial correlation analysis, it was found that the distribution range of soil DNAPLs had exceeded the groundwater DNAPLs source zone, which proved the existence of other groundwater DNAPLs source zones. The DNAPLs migration was obviously retarded by the vadose zone. At the slightly polluted region, DNAPLs only existed in the vadose zone and failed to transfer into groundwater, whereas at the seriously polluted region, DNAPLs penetrated the vadose zone and entered groundwater. Therefore, it is proposed that soil and groundwater remediation should be carried out as soon as possible to prevent the continuous release of pollutants from DNAPLs and the formation of larger groundwater pollution plumes.

-

Key words:

- coal Gasification plant /

- DNAPLs source zone /

- vadose zone /

- spatial distribution /

- retardation

-

-

表 1 场地土壤采样及重点关注污染物质量分数统计

Table 1. Data of key pollutant concentrations from soil sample points

时间 点位数 样品数 苯质量分数/(mg·kg−1) 萘质量分数/(mg·kg−1) 均值 最大值 最小值 标准差 均值 最大值 最小值 标准差 2015 79 200 16.79 1110 ND 137.1 491.5 15800 ND 1606 2019 131 503 310.47 20600 ND 1314.01 927.261 8180 ND 1246.36 2022 7 65 110.03 4580 ND 565.48 198.27 4080 ND 679.93 注:ND表示未达到仪器检出限。 表 2 场地地下水采样及重点关注污染物质量浓度统计

Table 2. Data of key pollutant concentrations from groundwater sample points

时间 点位数 样品数 苯质量浓度/(mg·L−1) 萘质量浓度/(mg·L−1) 均值 最大值 最小值 标准差 均值 最大值 最小值 标准差 2015 22 44 29.75 177 ND 59.42 1.94 7.85 ND 2.53 2019 13 26 31.66 308 ND 84.44 1.92 13.8 ND 4.5 2022 30 60 32.15 326 ND 81.58 65.88 1980 ND 355.27 注:ND表示未达到仪器检出限。 -

[1] 王亚丰. 煤气化产物的矿物学和环境地球化学研究[D]. 中国矿业大学(北京), 2021. [2] 刘锦卉, 刘利军, 李磊, 等. 煤气化污染场地土壤PAHs分布特征初探[J]. 环境科学与技术. 2019, 42(03): 55-59. [3] 张千千, 邢锦兵, 王慧玮等. 河北省某大型焦化厂地下水中多环芳烃的污染特点、源解析及生态风险评价[J]. 环境科学, 2023, 44(02): 807-815. doi: 10.13227/j.hjkx.202204212 [4] 徐全喜. 甘肃省某陶瓷厂煤制气煤焦油污染场地调查与风险评估[D]. 兰州大学, 2020. DOI:10.27204/d.cnki.glzhu.2019.000144. [5] WEHRER M, RENNERT T, MANSFELDT T, et al. Contaminants at former manufactured gas plants: Sources, properties, and processes[J]. Critical Reviews in Environmental Science and Technology. 2011(41): 1883-1969. [6] 宋美钰, 施小清, 马春龙等. 复杂DNAPL污染源区溶解相污染通量的升尺度计算[J]. 中国环境科学, 2022, 42(05): 2095-2104. doi: 10.19674/j.cnki.issn1000-6923.20220130.003 [7] KUEPER B H, DAVIES K L. Groundwater Issure : Assessment and Delineation of DNAPL Source Zones at Hazardous Waste Sites[R]. Washington D C, USA: US Environment Protection Agency, 2009. [8] 马杰. 我国挥发性有机污染地块调查评估中存在的问题及对策建议[J]. 环境工程学报, 2021, 15(01): 3-7. [9] COHEN R M, MERCER J W. DNAPL site evaluation[R]. ADA, Oklahoma: Robert S. Kerr environmental research laboratoy, Office of research and development, U. S. environmental protection agency, 1993. [10] 高尚, 王磊, 龙涛, 等. 污染地块中高密度非水相液体(DNAPLs)迁移特征及判定调查技术研究进展[J]. 生态与农村环境学报. 2018, 38(4): 289-299. [11] 丁祯玉. 重质非水相液体(DNAPL)污染场地调查评估技术[M]. 北京: 化学工业出版社, 2016. [12] 杜方舟, 施小清, 康学远. 污染地块中NAPL相污染源存在的判定方法改进及软件开发[J]. 安全与环境工程. 2022, 29(5): 175-182. [13] 生态环境部. 建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则: HJ25.2-2019[S]. 北京: 中国环境出版集团, 2020. [14] 生态环境部, 国家市场监督管理总局. 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行): GB 36600-2018[S]. 北京: 中国环境出版集团, 2018. [15] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 地下水质量标准: GB/T 14848-2017[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017. [16] 马晓迅, 赵阳坤, 孙鸣, 等. 高温煤焦油利用技术研究进展[J]. 煤炭转化. 2020, 43(4): 1-11. [17] BROWN D G, GUPTA L, MOO-YOUNG H K, et al. Raoult's law-based method for determination of coal tar average. molecular weight[J]. Environmental Toxicology and Chemistry. 2005, 24(8): 1886-1892. [18] 生态环境部. 建设用地土壤污染风险评估技术导则: HJ 25.3-2019[S]. 北京: 中国环境出版集团, 2020. [19] 王慧婷. 四氯乙烯在饱和多孔介质中的污染源区结构特征和质量溶出研究[D]. 南京: 南京大学, 2020. [20] 张旭. 非均质含水层地下水典型有机污染物迁移与修复实验研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2020. -

下载:

下载: