-

上世纪90年代以前,由于我国城市垃圾处理能力有限,生活垃圾直接采用倾倒或简单填埋。目前全国范围内规模性的非正规垃圾填埋场已超3 000座[1],不仅占用大量土地资源,而且垃圾中的有害成分易被渗滤液浸出,并随着渗滤液在堆体内发生迁移,造成周边土壤及地下水污染[2]。因此,对其进行稳定化无害处理恢复绿色健康的城市环境迫在眉睫。

目前,常见的非正规垃圾填埋场治理技术包括:原位封场技术、整体搬迁减量技术、好氧稳定化技术及开采筛分技术[3]。其中好氧稳定化治理技术由于可以加速微生物对垃圾中可生物降解有机物的分解,并且实现温室气体减排,因此在非正规垃圾场治理中备受关注[4-5]。生物强化技术是在好氧稳定化技术的基础上向自然菌群中投加单一优势菌种或复合高效菌种,由于复合过程中微生物之间相互作用,充分发挥协同增效作用,形成结构稳定、功能更强的微生物菌群,因此可以提高传统处理系统的降解能力[6-7]。

微生物絮凝剂可降低渗滤液中有机物的浓度,COD去除率可以达到80%以上[8]。纤维素降解菌群、渗滤液COD降解菌群、絮凝剂产生菌群构成的复合菌系协同作用明显,能有效激活原填埋体系中土著微生物的活性,对减少渗滤液产量、降低COD和氨氮浓度效果较好[9]。目前对于复合菌剂的研究大多集中在渗滤液污染物处理方面,对其促进填埋垃圾稳定化进程的研究较少,尤其是在实际的工程应用中[10]。本研究在温州市某非正规填埋场中引入纤维素降解菌、高效木质素降解菌、COD降解菌、微生物絮凝剂产生菌和脱氨除臭菌等功能菌菌株混合培养后得到复合功能菌剂,进行原位生物强化好氧稳定化技术的中试研究,定期评价该技术对填埋场稳定化的处理效果,并与好氧稳定化治理的结果进行对比。研究成果可为非正规填埋场治理方案的优化提供技术支持,对非正规填埋场的治理具有重要意义。

-

温州市某非正规垃圾填埋场经现场勘察及取样检测,填埋场占地面积约100 612.93 m2,南北长200 m,东西宽430 m,填埋垃圾约1.7×106 m3,最高堆填深度24 m,平均填埋深度15 m;垃圾堆体内有机质质量分数为30%~52%,CH4体积分数为15.00%~31.14%。在堆体填埋较为平整的区域选取1 000 m2作为中试区域,该区域填埋垃圾均为生活垃圾,填埋时间大于10年,填埋深度均在13~18 m内。在填埋场中采取阻隔技术,对照区域为500 m2好氧稳定化治理区域,实验区域为500 m2添加复合菌剂结合好氧稳定化治理区域。

-

本研究供试菌种来源于温州市某非正规垃圾填埋场的渗滤液样品,经进一步筛选后得到功能菌。具体过程先分离菌种,将渗滤液用无菌水稀释成稀释倍数分别为10、102、103、104、105、106的系列菌悬液后,各取0.2 mL分别接种到20 mL的牛肉膏蛋白胨液体培养基中,于30 ℃、200 r·min−1的摇床上进行培养,第2、4、6 d时得到混合菌液。采用形态学和生理生化实验,参照《伯杰细菌手册》 (第八版) [11]进行鉴定,经菌株基因组提取、提取基因组的PCR扩增、PCR产物的测序的分子鉴定方法鉴定出高效木质素降解菌[12]及脱氨除臭菌菌种[13];刚果红鉴定培养基进行纤维素降解菌的识别[14];通过采用重铬酸钾法测定COD [15],选取降解能力强的优势COD降解菌;根据发酵液的絮凝活性确定高产絮凝菌株[16]。

1) 功能菌的拮抗研究。将筛选出的纤维素降解菌、高效木质素降解菌、COD降解菌、高产絮凝菌、脱氨除臭菌两两进行拮抗实验[17],以接种针挑取少量菌悬液,接种至固体LB培养基平板中,同时将另一种以同样的方法点接至该菌种相邻位置,设置3个平行试验,于37 ℃培养箱培养12~24 h,观察2株菌种是否存在明显的无菌带,若存在则表明2菌种之间存在拮抗作用,否则无拮抗作用。

2) 复合菌剂修复效果评估。各菌种生长稳定后,混合得到菌种的复合培养物,调节菌悬液的浊度OD600为0.8左右,制成复合微生物菌剂备用,渗滤液回灌量根据垃圾堆体湿度变化而变化,将活化后的菌悬液按回灌液的2%~4%的量[18],采用回灌的方式,将其添加至实验区域中,回灌频率为每周2次,以添加等体积自来水至对照区域。通过复合菌剂对填埋场中填埋垃圾、渗滤液和臭气去除的效果,最终验证生物强化好氧稳定化技术的治理效果。

-

原位生物强化好氧稳定化技术处理系统由气体系统、液体系统和检测系统组成。其中气体系统包括空气注入系统、填埋气抽出系统、尾气吸收系统;液体系统包括渗滤液抽提系统、渗滤液回灌系统、渗滤液处理系统。系统运行过程中气体系统和液体系统会对垃圾堆体产生主要作用。垃圾堆体的情况主要由监测系统通过压力、流量、堆体沉降、气体成分、渗滤液成分等指标来体现。温州市某非正规垃圾填埋场原位生物强化好氧稳定化治理技术系统见图1。

1) 气体与液体系统参数设计。气体系统是填埋场好氧稳定化治理工艺系统中的重要组成部分,主要包含注气系统、抽气系统、尾气吸收系统以及相应的控制系统。根据填埋场现场情况对照区域和实验区域各设置2眼注汽井,好氧反应器抽出的气体量大约为11 000 m3·h−1,由于气量波动,实验区域与对照区域各采用1套处理能力为12 000 m3·h−1的末端除臭设备,除臭系统采用化学酸洗+化学碱洗+恶臭气体处理成套设备 (植物液洗涤+植物液气相吸收+气雾分离组合) 工艺。液体系统主要由渗滤液收集系统、注水系统、渗滤液处理系统以及相应的控制系统组成,根据实际情况进行参数设置。

2) 监测系统参数设计。温州市某非正规垃圾填埋场研究区的数据监测系统包括地表沉降监测、垃圾气体检测系统、地下水检测系统3个部分。通过监测好氧稳定化治理前、治理过程中垃圾堆体沉降、渗滤液、填埋气等变化情况,来综合判断修复治理效果。

① 地表沉降监测系统:由沉降观测点组成,对照区域和实验区域各设置2处沉降观测点。

②填埋气体监测:本方案利用抽气井和综合监测井进行气体监测。每4眼抽气井设置1个DN10球阀作为气体采样口,共设置2个。每个综合监测井设置1个气体采样口,共设置2个。

③地下水监测系统:本系统由地下水监测井组成。对照区域和实验区域各选择了1处作为地下水的监测点,定期监测垃圾渗滤液对地下水的影响情况。

④气象监测站:设计1套多功能气象监测站,用于记录天气条件,包括温度、风速、雨量等。

-

在原位生物强化好氧稳定化技术治理前、治理过程中及治理后监测各项指标,并将场地分为对照区域和实验区域进行相关指标监测来评评价原位生物强化好氧稳定化技术的修复效果。

1) 监测指标与频率。温州市某非正规垃圾填埋场治理系统运行12个月,前3个月为试运行期,后9个月为稳定运行期。需要监测沉降、有机质、填埋气体成分、渗滤液成分等,详细监测参数、监测频率、监测方式和参考标准见表1。

-

利用复合功能菌剂形成生物强化好氧稳定化处理技术,应用于温州市某非正规垃圾填埋场,对比好氧稳定化处理技术治理下的有机质、填埋气体成分、渗滤液成分等指标,验证原位生物强化好氧稳定化技术对非正规垃圾填埋场的治理效果。

-

经筛选、分离和鉴定后获得纤维素降解菌、高效木质素降解菌、COD降解菌、微生物絮凝剂产生菌和脱氨除臭菌等功能菌的菌株,将各功能菌种两两进行拮抗试验后,得出各功能菌种之间均无拮抗作用。因此,由各株高效功能菌种等体积混合培养后得到复合功能菌剂,各功能菌种具有协同作用,复合功能菌剂具有综合治理效果。

-

垃圾堆体的沉降情况是反映好氧稳定化治理效果的重要指标,在对照区域与实验区域内各设置了2个沉降监测点,根据监测点的测量,运行期对照区域2个沉降监测点位平均沉降11.3 cm,最大沉降量达25.7 cm。实验区域垃圾堆体沉降更为明显,2个沉降监测点位平均沉降17.4 cm,最大沉降量达33.9 cm,较对照区域高54.0%。唐建等[22]通过模拟填埋场的实验方法得到相同的结论,研究发现投加优势复合微生物菌剂后垃圾堆体沉降率为71.3%,对照组沉降率为63.0%,这充分说明了结合生物强化技术好氧治理对垃圾堆体的降解效果良好,故产生了如此明显的沉降变化。

-

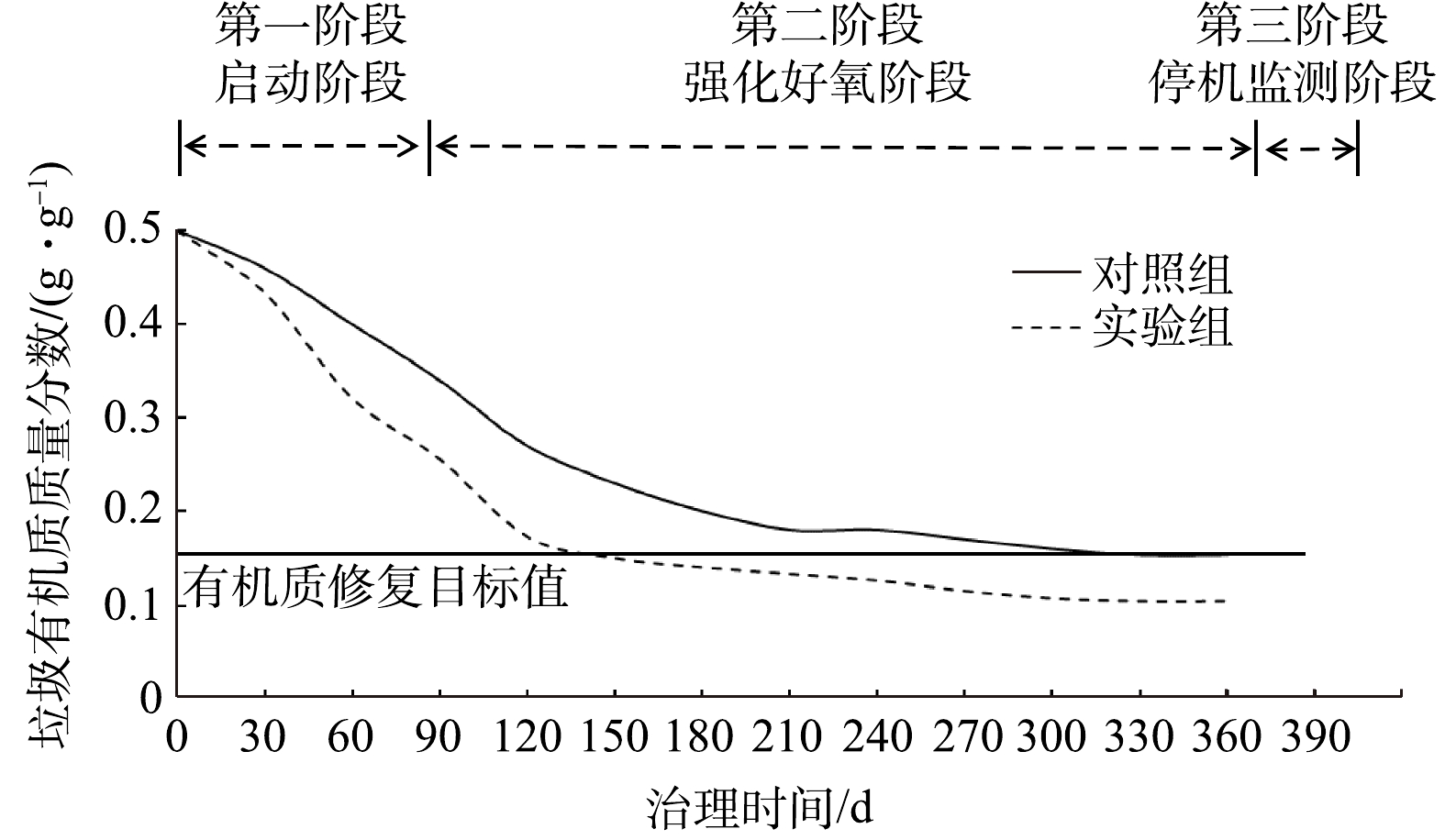

填埋垃圾中有机质的质量分数反映垃圾的生物降解的程度。在好氧稳定化运行之前,温州市某非正规垃圾填埋场垃圾有机质质量分数达到30%~52%,说明此时垃圾堆体整体含有较高的可生物降解成分。好氧稳定化运行期间有机质含量逐步降低,运行1年后,实验区域与对照区域垃圾有机质质量分数均低于《生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求》 (GB/T-25179-2010) [23]规定的中度利用垃圾有机质质量分数要求的16%,达到治理目的。2区域对比来看,实验区域仅运行5个月便降解到15.7%,最终降至10.4%,接近高度利用要求,而对照区域运行10个月才降解至16%以下,实验区域较对照区域低33.8%。邱忠平等[14]在微生物菌剂对好氧填埋垃圾稳定过程的影响研究中也发现,微生物菌剂可以加速填埋垃圾有机质的降解,至实验结束时总有机质质量分数较对照组低8.82%。这证明了原位好氧稳定化技术结合生物强化技术在温州市某非正规垃圾填埋场的处理中取得了良好的修复效果。温州市某非正规垃圾填埋场原位生物强化好氧稳定化运行过程中有机质变化见图2。

-

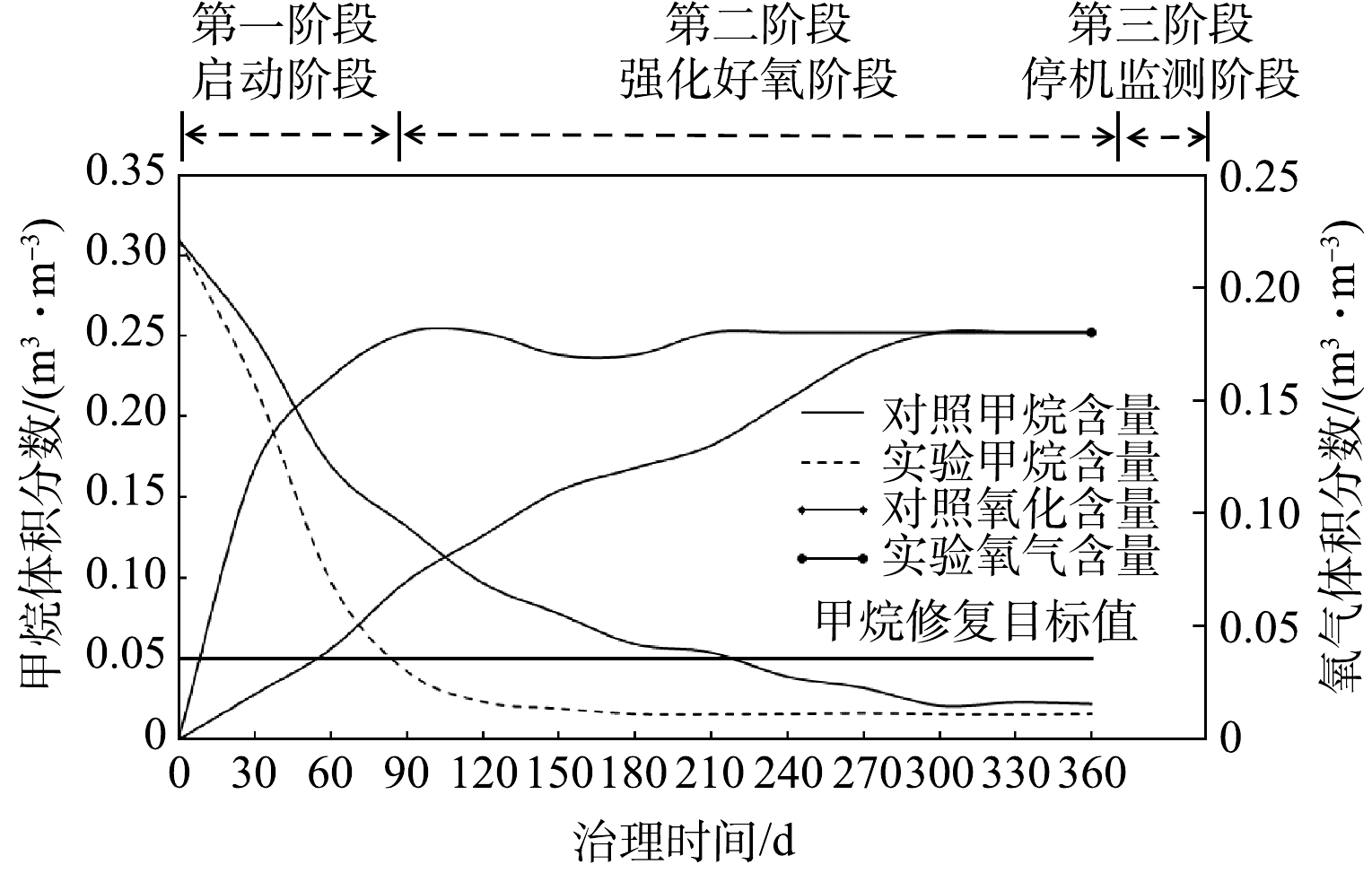

填埋气体的主要成分是CH4和O2。O2体积分数水平决定了垃圾场中好氧和厌氧微生物的活跃状态,用来衡量有机物的分解效果。修复前CH4体积分数高,O2体积分数低。在温州市某非正规垃圾填埋场处理过程的第一阶段 (试运行前3个月) ,实验区域CH4体积分数在运行第3个月时显著下降到4%左右,之后稳定在1.5%左右,O2体积分数从0迅速上升到18%左右。对照区域CH4体积分数在运行第8个月时下降到5%以下,在第10个月时稳定在2.1%左右,O2体积分数在运行第10个月时从0上升到18%左右。2种气体在稳定阶段基本保持不变,整个运行系统都处于好氧状态。通过2个区域之间的结果对比可以发现,在生物强化好氧稳定化治理下,最终排放的CH4体积分数更低,较对照区域低28.6%,且稳定时间缩短了5个月。马先芮等[24]发现瑞安东山垃圾填埋场好氧稳定化系统运行14个月后,CH4浓度下降到5%以下,相较之下,温州市某非正规垃圾填埋场采用生物强化好氧稳定化技术能更快促进稳定化进程。温州市某非正规垃圾填埋场生物强化好氧稳定化运行过程中填埋气体成分变化见图3。

-

温州市某非正规垃圾填埋场未处理的渗滤液pH范围为7.7~8.3,呈弱碱性,COD和BOD值分别维持在2 410和299 mg·L−1。氨氮体积分数较高,属于典型的填埋龄较高的垃圾填埋场,BOD/COD为0.12,比值低说明渗滤液中可生物降解的物质含量低[25]。

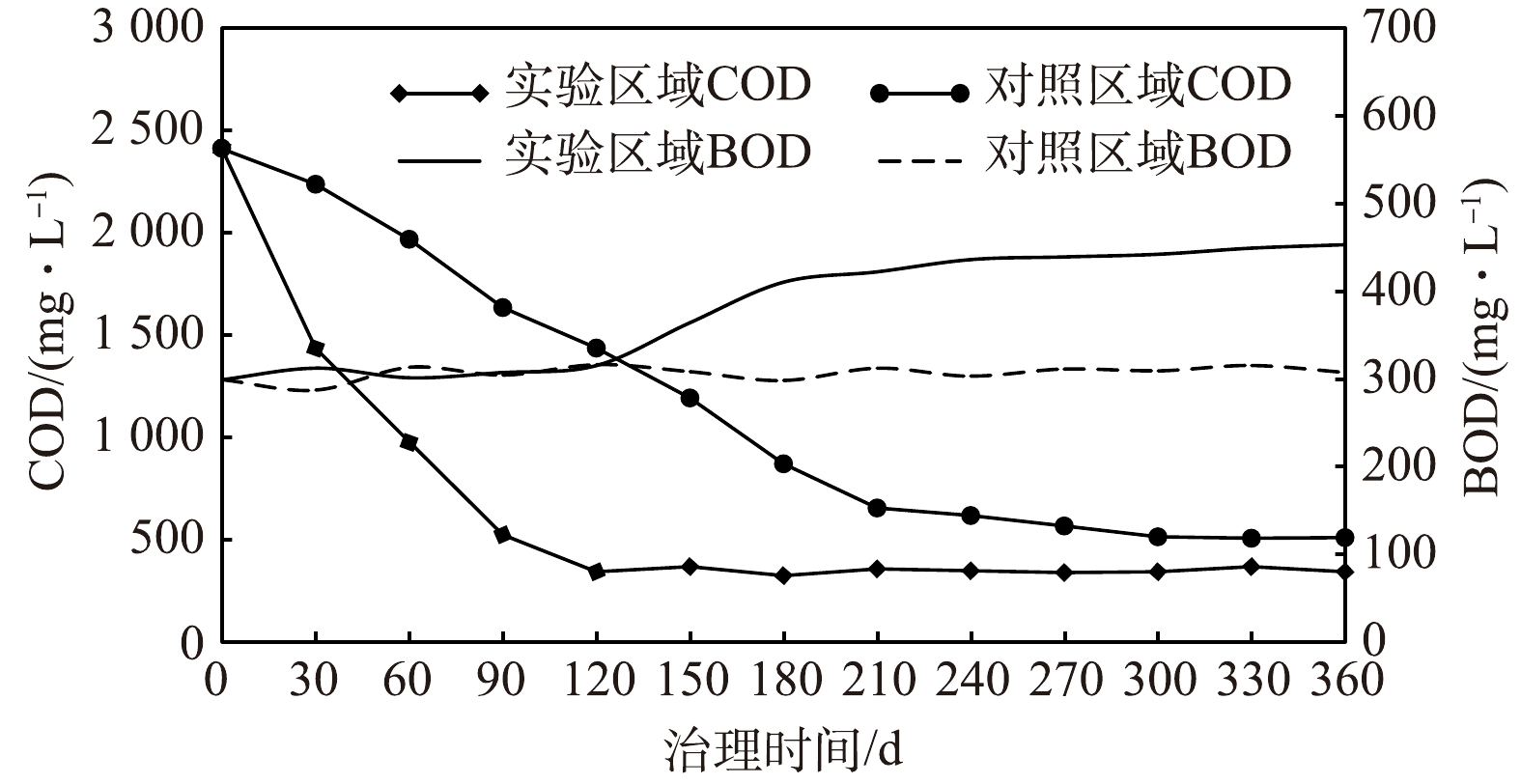

1) COD和BOD的变化。对照区域COD值在好氧稳定化系统运行10个月后下降到513 mg·L−1,并达到一个相对稳定的状态。实验区域COD值随着生物强化好氧过程发展3个月内大幅度下降至523 mg·L−1,之后在350 mg·L−1左右小幅波动,较对照组低32.8%。对照区域在系统运行的整个过程中BOD值无较大差异,变化趋势较稳定,在300~320 mg·L−1内略有波动。实验区域在运行第五个月后BOD值稳步上升最终至453 mg·L−1,较对照区域高47.5%。邱忠平等[14]在相似的研究中发现,微生物菌剂可加速有机垃圾的生物降解,降低填埋场 COD 的污染负荷,使整个填埋周期所产渗滤液 COD 的总量较对照组低20.2%。而渗滤液 BOD值上升的现象也同样出现在德国某垃圾填埋场好氧治理期间[26]。这可能是由于投加复合菌剂后微生物生长快,且部分难降解的物质随着好氧稳定化系统的运行而变成了易被降解的物质,所以导致BOD 值升高。由此可见,生物强化好氧稳定化治理对降低垃圾填埋场渗滤液COD有较好的效果。温州市某非正规垃圾填埋场生物强化好氧稳定化运行过程中渗滤液COD和BOD变化见图4。

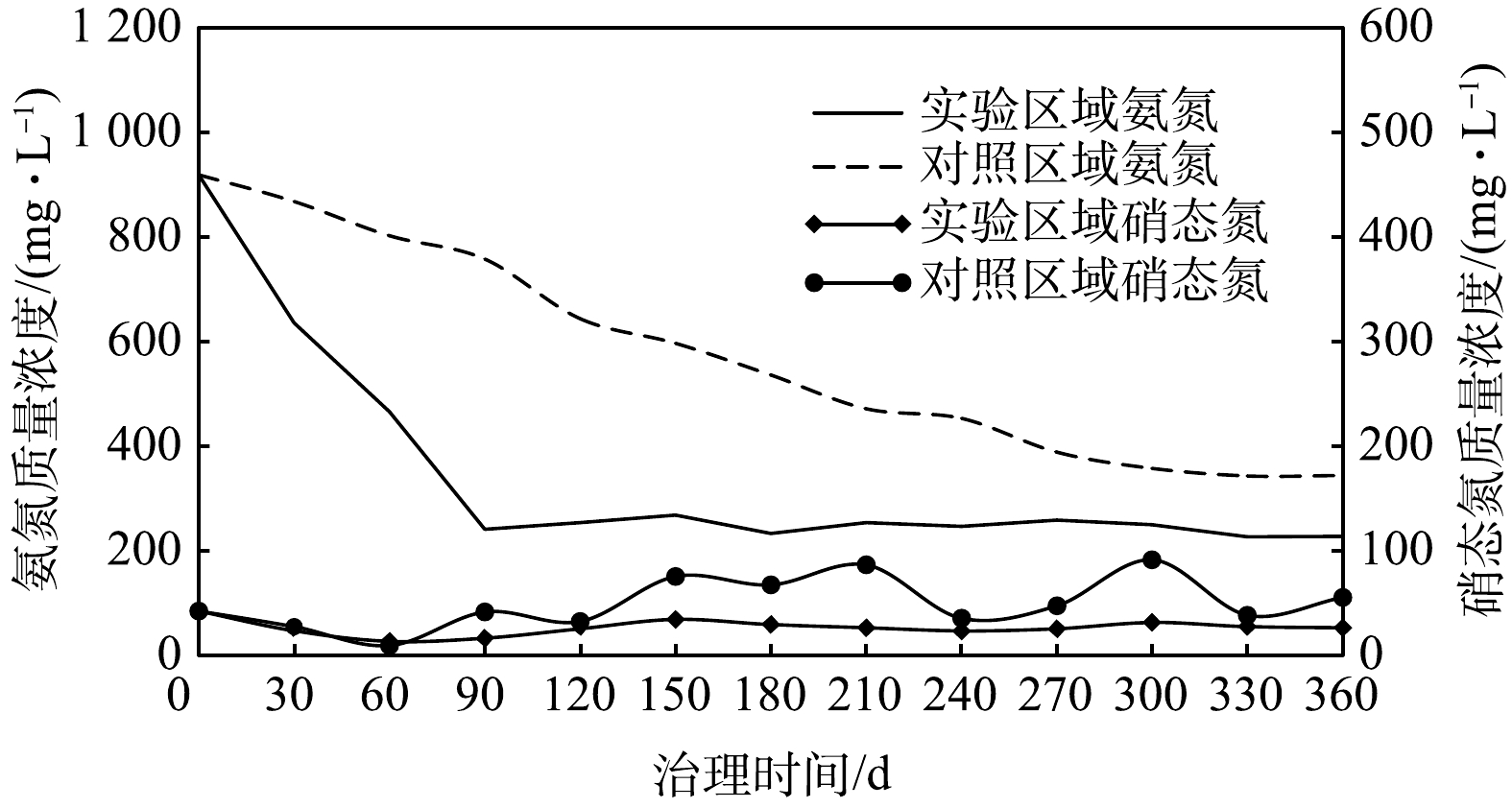

2) 氨氮和硝态氮的变化。对照区域测定结果显示,随着运行进程氨氮质量浓度从运行初期的918 mg·L−1在系统运行10个月后下降到357 mg·L−1,然后在300~400 mg·L−1波动。实验区域氨氮质量浓度从运行初期的918 mg·L−1下降到240 mg·L−1,之后趋于稳定。相较之下,生物强化好氧稳定化处理对降低垃圾渗滤液中的氨氮质量浓度效果更好,较对照区域低32.7%。唐建等[15]同样发现投加优势复合微生物菌剂后氨氮质量浓度比对照组氨氮质量浓度低77.78 mg·L−1,说明投加优势复合微生物菌剂有利于加快渗滤液中氨氮稳定。而2个区域硝态氮质量浓度的变化相对稳定,对照区域在0~100 mg·L−1波动,实验区域在0~50 mg·L−1波动。这与田立斌等[27]在北京某垃圾填埋场好氧稳定化降解过程中渗滤液硝态氮变化情况一致。由此可以得出生物强化好氧稳定化处理对降低垃圾渗滤液中的氨氮质量浓度效果更好,但对硝态氮的影响不明显的结论。温州市某非正规垃圾填埋场治理后渗滤液中氨氮和硝态氮变化见图5。

-

1) 原位生物强化好氧稳定化处理垃圾堆体沉降效果较好氧稳定化处理效果好。

2) 原位生物强化好氧稳定化处理有机质质量分数最终达到生活垃圾填埋场稳定化场地利用的高度利用要求,较好氧稳定化处理区域质量分数低,且能够提前5个月达到稳定化。

3) 原位生物强化好氧稳定化处理下CH4的体积分数较好氧稳定化处理的低,稳定时间缩短了5个月,碳排放潜力减少,实现削减填埋场封场后温室气体无组织排放的效果。

4) 原位生物强化好氧稳定化处理下COD值较好氧稳定化处理低,BOD值较好氧稳定化处理高,有利于加快渗滤液中氨氮稳定,对降低垃圾渗滤液中的氨氮质量浓度效果更好,对硝态氮的影响不明显。

原位生物强化好氧稳定化技术在温州市某垃圾填埋场治理工程中的应用

Application of in-situ biological enhanced aerobic stabilization technology in a landfill treatment project in Wenzhou

-

摘要: 针对目前非正规垃圾填埋场采用的传统原位好氧稳定化技术稳定时间长、效率低的问题,采用原位生物强化好氧稳定化技术,在温州市某非正规垃圾填埋场治理中进行中试应用,并与传统好氧稳定化技术治理效果进行对比试验。研究表明:原位生物强化好氧稳定化技术可加速有机垃圾的生物降解,平均沉降量较好氧稳定化处理高54%;有机质质量分数较好氧稳定化处理低33.8%,提前5个月降低至有机质质量分数的修复目标值16%以下;填埋气体CH4体积分数降低至1.5%左右,较好氧稳定化处理低28.6%,且稳定时间缩短了5个月;渗滤液COD值较好氧稳定化处理低32.8%,BOD值较好氧稳定化处理高47.5%;氨氮质量浓度较好氧稳定化处理低32.7%,原位生物强化好氧稳定化技术的成功运行,为填埋场的快速稳定化提供新的思路与技术手段。Abstract: In order to solve the problems of long stabilization time and low efficiency of the traditional in-situ aerobic stabilization technology used in informal landfill, the in-situ biological enhanced aerobic stabilization technology was used in a pilot-scale application of an informal landfill in Wenzhou, and the treatment effect was compared with that of the traditional aerobic stabilization technology. The results showed that in-situ bio-enhanced aerobic stabilization technology can accelerate the biodegradation of organic waste, and the average settlement was 54% higher than that of aerobic stabilization treatment. The mass fraction of organic matter was 33.8% lower than that of aerobic stabilization treatment, and it was reduced to below 16% of the remediation target value of organic matter five months in advance. The volume fraction of CH4 in landfill gas decreased to about 1.5%, which was 28.6% lower than that in aerobic stabilization treatment, and the stabilization time was shortened by 5 months. The COD value of leachate was 32.8% lower than that of aerobic stabilization treatment, and the BOD value was 47.5% higher than that of aerobic stabilization treatment. The mass concentration of ammonia nitrogen was 32.7% lower than that of aerobic stabilization treatment. The successful operation of in-situ biological enhanced aerobic stabilization technology provides new ideas and technical means for the rapid stabilization of landfill.

-

Key words:

- informal landfill site /

- biological reinforcement /

- in-situ /

- aerobic stabilization

-

我国是印染大国,纺织印染行业是我国的支柱产业之一。2016年,我国规模以上印染企业印染布产量9.7×1010 m[1],在环保压力提升的背景下,中小企业因环保压力被动停产或寻求兼并,印染行业的区域集中度逐渐提高。我国印染行业主要集中在东部沿海地区,截至2015年,浙江地区已经汇集了全国接近63%的印染行业产能[2]。印染行业在带来巨大经济利益的同时,也带来了非常严重的环境污染问题[3],尤其是VOCs的污染问题。印染行业作为纺织行业的关键行业,生产过程中需要使用大量挥发性助剂,目前我国印染助剂年使用量为1.2×105 t[4],助剂的大量使用导致了严重的VOCs污染,2012年,长江三角洲区域纺织印染行业VOCs总排放量达到7.5×104 t[5]。VOCs与PM2.5的形成有密切关系,也是光化学烟雾的源头,如果未经治理的印染废气大量排放,会直接影响大气环境,部分有毒VOCs长期累积排放会直接影响企业职工的身体健康,容易造成职工的呼吸道疾病,甚至发生癌变,还会影响周边居民的生活质量[6],印染行业的VOCs排放问题也因此获得重点关注。我国于2015年推出了《纺织染整工业大气污染物排放标准》[7],其中关于VOCs的各项标准相比于之前沿用的《大气污染物综合排放标准》[8]和《恶臭污染物排放标准》[9]更加严格。目前,我国缺乏印染废气尤其是VOCs的产生特征及去除特性研究,这增加了印染废气的处理难度,因此,研究印染行业VOCs产生特征是十分必要的。本研究以浙江省内一家典型的印染企业为研究对象,着重对该企业内3个分厂进行废气监测,以了解其VOCs的产生特征,为进一步了解印染VOCs产生特征以及提高印染废气治理效果提供参考,为解决印染VOCs污染提供技术支持。

1. 采样与分析方法

1.1 调研企业概况

本研究选取了浙江省印染企业高度集聚区的一家典型印染企业。该企业每年印染布产量达7.8×107 m,每年印染布产量为2.5×104 t。本研究对该企业3个印染分厂(产品分别为针织布、梭织布以及化纤涤纶布,编号为A分厂、B分厂、C分厂)及印染污水站进行VOCs产生特征的探究。有组织废气源主要包括定型机、配料间及污水站。该企业对A分厂和B分厂定型机废气采用“间接冷却+静电除尘”装置进行治理,对C分厂定型机废气采用“水喷淋+静电除尘”装置进行废气治理,对各分厂配料间废气及污水站废气采用“次氯酸钠洗涤+碱洗”二级喷淋装置进行治理。

1.2 采样及测定点位

印染行业的工艺流程主要包括胚布准备、前处理、后整理和成品4个阶段,各个印染企业使用的工序及原料会有所不同,但是整体工艺流程[10]相似。

该企业各废气源如图1所示。该企业共有45台定型机,定型机废气主要来自胚布表面溶剂的受热挥发[11];配料间包括配料车间和染料仓库,配料间产生的废气主要是来自于配料过程中助剂染料的挥发,也包括染料仓库中存放的助剂及染料的自然挥发;该企业污水站恶臭气体的主要产生单元包括调节池、水解酸化池及污泥浓缩池,所产生的废气经负压管道收集后经过处理直接排放。故选择以上3个有组织废气源作为废气监测点。经过现场调研了解到,印染企业中无组织废气主要来自设备运行以及配料间的配料过程,所以选取染色定型车间以及定型车间进行无组织废气特征测定。同时,污水站内未封闭的处理单元也会产生一定的无组织废气,故污水站无组织废气测定点选择好氧池、厌氧池、初沉池。在无组织废气测定过程中,车间内依据印染设备不同距离各取3个点位进行测定,对污水站各处理单元附近上下风向各取3个点位进行测定。针对该企业各分厂的废气处理装置,测定点位选取在各废气装置的进出气口,监测指标为VOCs浓度及H2S浓度。

1.3 分析方法

废气测定指标包括温度、湿度、流量、VOCs浓度、VOCs组分。其中温度采用Testo 905-T1-温度计测量。湿度采用Testo 605-H1-温湿度仪测量。废气流量通过废气气速与废气排风管横截面积计算,流速使用Testo 416 -精密型叶轮风速仪进行测量。VOCs浓度采用PhoCheck Tiger VOC检测仪进行现场测定。VOCs采样方法采用固相微萃取采样(SPME),采样点设在各测定点尾气收集管道内,将SPME萃取头伸入废气管道内部,吸附采样时间为10 min。VOCs组分测定采用国家标准方法(HJ 73-4-2014),即“SPME+气相色谱质谱联用仪(GC-MS)”检测方法[12]。采用安捷伦气相色谱/质谱联用仪,将SPME萃取头插入进样口,吸附在萃取头上的VOCs物质随着高纯氦气(纯度99.999%)进入HP-5ms色谱柱(30 m×0.25 mm×1 μm,Agilent Technologies,美国)中进行分离。气体经分离后进入ECD检测器、FID检测器、质谱监测仪,依据各物质停留时间以及峰面积,对VOCs组分进行定性半定量分析。针对废气处理装置增加了进出气H2S浓度指标的测定,采用HND88式便携式H2S检测仪进行检测分析。

2. 结果与讨论

2.1 废气温度、湿度、产生量及VOCs浓度

由于染色和漂洗过的纺织品需要在定型机内进行烘干拉幅和热处理[13],同时纺织品上携带的水分受热大量蒸发,所以定型机所产生的废气平均温度和湿度较高,平均温度为135 ℃,相对湿度已饱和;配料间内无加热装置,产生废气的温度为24 ℃,与室温相近,废气湿度随配料间配料时间的改变而变化;污水站废气温度约为26 ℃,湿度为60%~70%。

该企业各有组织废气的废气特征如表1所示,定型机、配料间及污水站产生的有组织废气流量分别为8.6×105、7.4×104、2.8×104 m3·h−1,产生的VOCs平均浓度分别为14.7、9.0和14.9 mg·m−3。《纺织染整工业大气污染物排放标准》对VOCs限值为40 mg·m−3,《大气污染物综合排放标准》对非甲烷总烃的限值为120 mg·m−3,排放速率限值为15 kg·h−1,各废气源的VOCs浓度均满足排放标准的要求。

表 1 各有组织废气源废气特征Table 1. Characteristics of organized exhaust gas from different sources废气源 分厂 废气产生量/(104 m3·h−1) VOCs浓度/(mg·m−3) 总气源数量/个 总废气产生量/(×104 m3·h−1) 总VOCs产生速率/(kg·h−1) 定型机 A 1.9±0.3 14.5±0.6 45 86.9±9.9 12.8±1.6 定型机 B 1.7±0.2 15.7±0.5 定型机 C 2.0±0.2 14.1±0.9 配料间 B 1.8±0.4 8.8±0.1 5 7.4±2.9 6.57±0.31 配料间 C 1.3±0.4 9±0.2 污水站 — 2.8±0.2 14.9±0.7 1 2.8±1.5 4.13±0.6 由于该印染企业配料间及污水站废气产生量较低,且配料间为非连续运行模式,每天工作时间不定,平均为3 h,所以印染企业生产过程中,定型机是最大的VOCs产生源。通过调研了解到,企业每年运行约300 d,定型机和污水站每天运行约20 h,配料间每天工作约3 h,由此计算得该企业每年定型机总VOCs产生量约为76.8 t,配料间VOCs年产生量约为0.6 t,污水站VOCs年产生量为2.5 t,企业每年VOCs产生总量约为79.9 t,印染过程中VOCs产生量约为31.9 kg·t−1 (产品)。

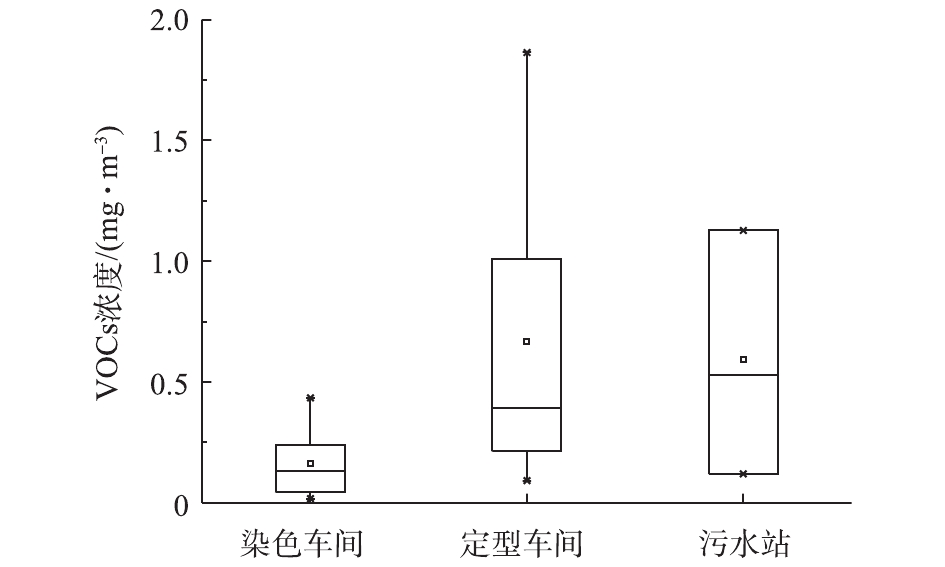

各无组织废气源的VOCs浓度如图2所示。染色车间VOCs平均浓度在0.16 mg·m−3左右。相比染色车间,定型车间内的VOCs浓度要高得多,浓度为0.1~1.9 mg·m−3,平均浓度约为0.66 mg·m−3,污水站的VOCs浓度为0.1~1.1 mg·m−3,平均浓度约为0.59 mg·m−3。定型车间和污水站产生无组织VOCs浓度具有区域性,不同测定点VOCs浓度差异较大。

2.2 各有组织废气源的VOCs组分特征

2.2.1 定型机产生的VOCs组分特征

在热定型过程中,纤维布料上残留的有机物受热挥发,产生大量VOCs气体,VOCs气体组分易受到定型过程中助剂成分的影响。各分厂定型机VOCs组分如图3所示。A分厂定型机所产生的VOCs中氟代烃为主要物质,包括占比为22.7%的五氟丙酸三十八烷酯以及占比为23.3%的五氟丙酸三十烷酯。这是由于印染行业中经常会使用含氟的有机润滑剂(如氯化三氟乙烯、氟硅类、二酯、矿物油等物质),染色过程也会使用含氟的活性染料[14],其他VOCs还包括烷烃、异喹啉等。B分厂定型机的VOCs与A分厂定型机VOCs组分类似,同样是以卤代有机物为主,卤代有机物中的卤素为氯与氟,典型组分包括占比为12.2%的五氟丙酸三十八烷酯,以及占比为3.7%的三氯甲烷,其他VOCs组分包括乙二醇丁醚、二十一烷等物质,乙二醇醚类是印染过程常用的有机溶剂[15]。相关毒理学研究[16]表明,乙二醇醚类对人具有血液毒性、肝肾毒性等的不良影响。C分厂定型机废气VOCs检测出的成分以苯系物为主,VOCs中典型污染物为苯甲酸苄酯,约占为72%,苯甲酸苄酯主要用作乙酸纤维和硝酸纤维的溶剂,塑料增塑剂[17]。C分厂定型机VOCs的成分与A、B分厂有很大差异,主要原因为C分厂的加工产品为化纤布,在化纤布印染过程中会大量使用苯类助剂[18]。

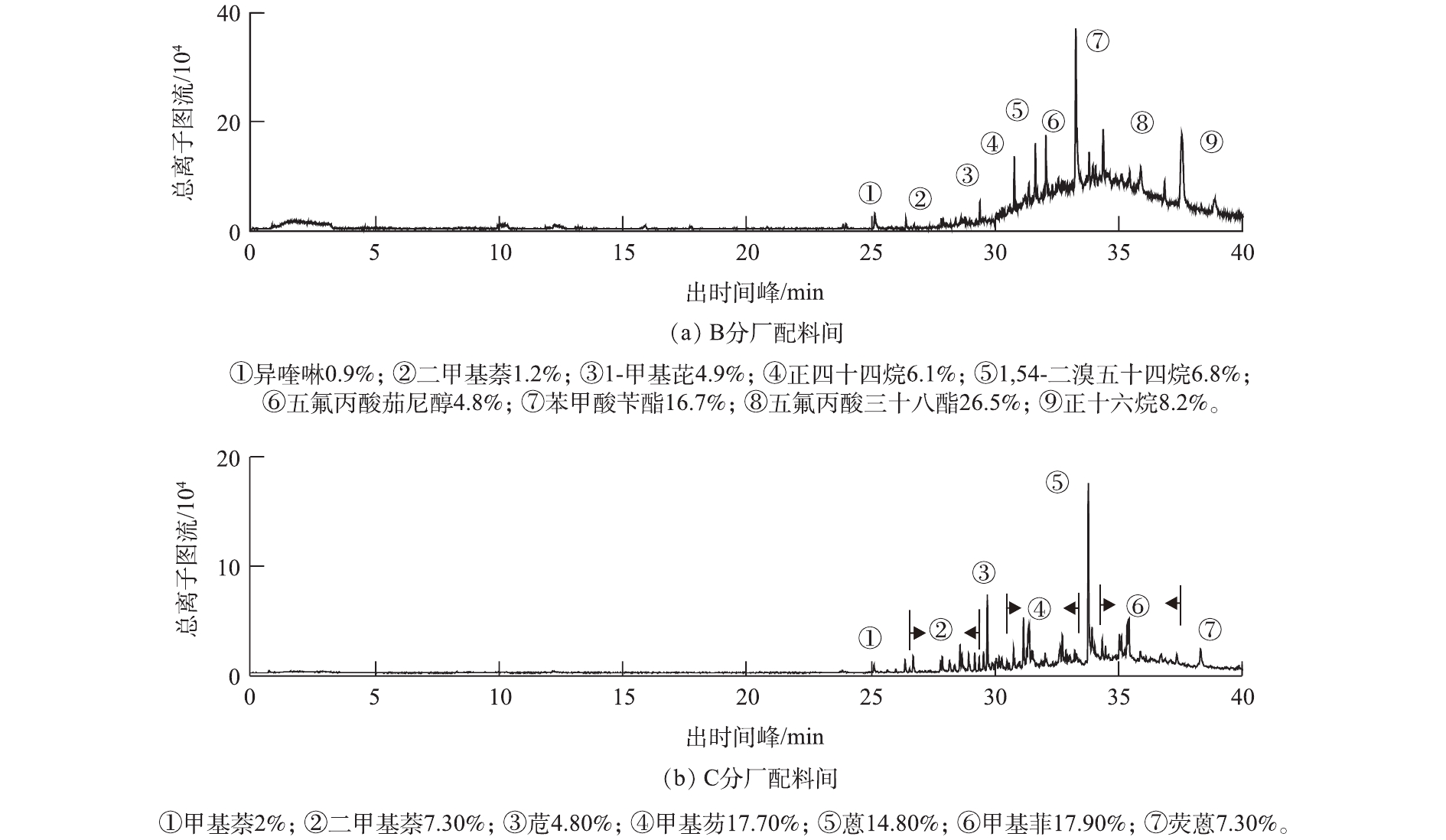

2.2.2 配料间产生VOCs的组分特征

配料间所挥发出的VOCs组分取决于使用助剂的成分及挥发性,配料间非连续的工作时间及不同的配料方式也易对VOCs的组分产生影响,所以B分厂及C分厂的VOCs组分测定目的仅为确定印染配料间的典型VOCs组分,各分厂配料间组分如图4所示。B分厂配料间检测出的VOCs组分主要包括苯系物、卤代烃,VOCs组分与B分厂定型机测出的组分十分类似,如图4所示,VOCs主要包括含氟有机物、苯甲酸苄酯等物质。C分厂配料间所产生VOCs的组分十分复杂,VOCs主要为苯系物,主要成分包括蒽、甲基萘、甲基菲、甲基芴等。

印染企业配料间VOCs与定型机所产生VOCs组分类似,表明定型机所挥发出的VOCs组分受使用助剂种类影响较大,所以降低定型机产生的VOCs应该重点关注印染配料所使用的原料助剂的种类。

2.2.3 污水站产生VOCs的组分特征

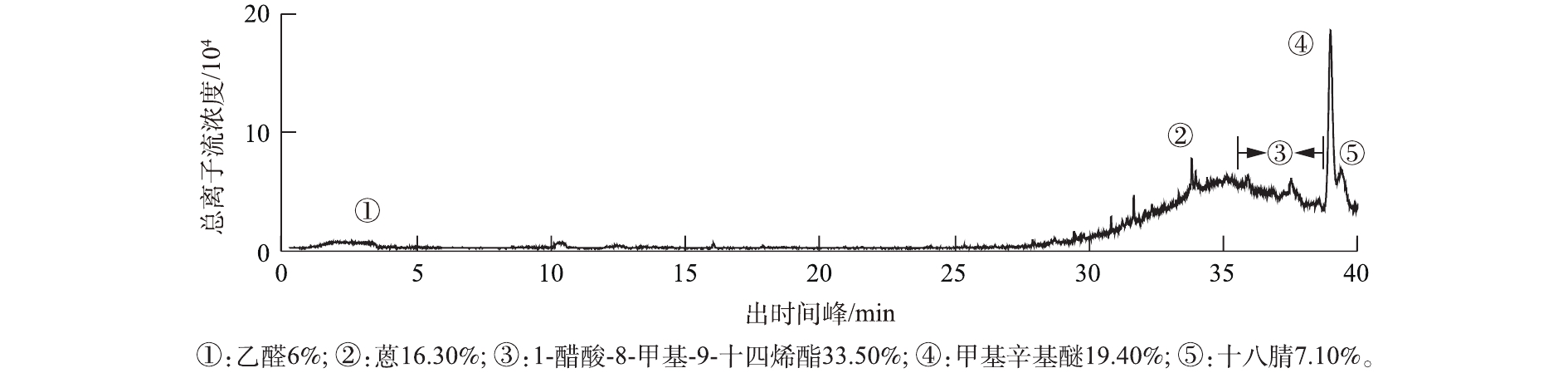

印染企业耗水量大,且其中含有高浓度的染料、印染助剂等有机物,污水处理过程中挥发出的VOCs组分也因为污水中的多种溶剂变得十分复杂[19],VOCs的成分特征如图5所示。印染污水处理过程所产生的VOCs包括蒽、乙醛、甲基辛基醚、十八腈等物质,甲基辛基醚占总VOCs比例为12%;其余VOCs包括1-醋酸-8-甲基-9-十四烯酯,占比为33.50%,蒽占比为16.30%。蒽类芳香族有机化合物同样也是印染污水中的主要污染物[20],十八腈常用作印染布料的表面活性剂[21]。

2.3 印染VOCs去除特性及处理技术分析

2.3.1 印染VOCs去除特性

该企业针对印染废气安装了“间接冷却+静电除尘”、“喷淋+静电除尘”和“次氯酸钠洗涤+碱洗”3类处理系统。根据卢滨等[22]对杭州市工业源VOCs治理设施的调研结果,在杭州市的纺织印染企业的废气治理设施中,“静电除尘”和“水/酸/碱吸收”占比分别为46.47%和20%。说明静电除尘及“水/酸/碱吸收”是印染企业常用的废气治理设施,对该企业各废气处理装置的测定结果具有一定的代表意义。各处理装置对VOCs的处理效果如图6所示。“间接冷却+静电除尘”装置对定型机的VOCs去除率仅为2%~6%,“水喷淋+静电除尘”装置对VOCs去除率为15%~40%,其中“水喷淋”阶段对VOCs去除率较高,去除率为13%~32%,水喷淋之后的静电除尘装置对VOCs去除率依然很低,表明印染企业增设的静电除尘装置对VOCs几乎没有去除能力。“次氯酸钠洗涤+碱洗二级喷淋”装置对VOCs具有一定的去除效果,但是各分厂配料间所挥发出的VOCs组分不同,喷淋装置对VOCs处理率差异较大,去除率为8%~58%。二级喷淋装置对污水站的H2S仅有57%的去除率。

2.3.2 印染废气治理技术分析

定型机产生废气气量较大,不仅含有油滴等颗粒物,也含有浓度较低的VOCs污染物,虽然静电除尘装置对定型废气中颗粒物的去除具有一定效果,但是该技术对VOCs去除效果较差。企业单台静电除尘装置投资费用为250万元,企业总静电除尘装置每日所耗电费约为1.5万元,且每套装置每天需停止运行0.5 h进行人工清洁,存在着能耗较大,维护成本较高等问题,定型机废气处理技术的提升方向应该重点关注这几方面的问题。

配料间为非连续废气源,废气产生量较小,VOCs浓度较低,“次氯酸钠+碱洗”二级喷淋塔投资较低,配料间所配置的喷淋塔投资为20万元,且二级喷淋塔运行灵活,适合配料间的废气治理。

污水站所产生的废气量较大,目前使用的二级喷淋塔对于大风量的废气处理,存在药剂量消耗大、产生大量废液的问题,该企业污水站的二级喷淋装置每天需要消耗20 kg次氯酸钠溶液,10 kg碱液。生物法已经在各行业污水厂废气治理领域得到广泛应用,对于印染企业污水站所产生的大风量、低浓度VOCs的废气,可以选择生物法作为印染污水厂的废气治理技术,生物法对印染污水站所产生的苯系物、酯、醚、H2S等物质去除效果较好[23],污水站的VOCs的产生特征符合生物法的应用条件。

3. 结论

1)定型机废气具有高温、高湿的物理特征,且定型机废气是印染废气的主要来源,该企业各废气定型机、配料间及污水站产生的有组织废气流量分别为8.6×105、7.4×104、2.8×104 m3·h−1,产生的VOCs平均浓度分别为14.7、9.0和14.9 mg·m−3。该企业每年总VOCs产生量可达79.8 t,经估算得,印染过程中VOCs产生量约为31.9 kg·t−1 (产品)。印染企业各车间无组织VOCs平均浓度较低,但是VOCs浓度分布具有区域性,需要对定型车间中VOCs浓度较高的区域增加相应的处理措施。因此,建议增大通风量,或者完善定型机废气收集系统。

2)印染行业VOCs成分复杂,且多为大分子物质,虽然不同分厂VOCs组分相差较大,但是各有组织废气源VOCs组分种类类似,VOCs中的苯系物主要包括苯甲酸苄酯、蒽类、喹啉类等,氟代有机物包括五氟丙酸酯及氯代有机物,印染VOCs主要来源于印染助剂的挥发。

3)印染企业各类废气处理装置对印染VOCs的去除效果差异较大,对于VOCs产生量最大的定型机,所采用的废气治理技术主体为静电除尘装置,静电除尘对印染VOCs去除率仅为2%~6%,说明印染企业针对定型机VOCs并未采取有效的控制措施,同时静电除尘装置存在着能耗大、维护成本高等问题。二级喷淋对配料间及污水站的VOCs去除率为8%~58%,对于印染污水站的VOCs治理,生物法是应用前景较好的技术。

-

表 1 监测项目及监测方式

Table 1. Monitoring items and monitoring methods

-

[1] 李玲, 喻晓, 王颋军, 等. 武汉市某简易垃圾填埋场稳定化评价研究[J]. 环境工程学报, 2015, 33(11): 129-132. [2] 叶舒帆, 郭永生, 潘霞, 等. 某非正规垃圾填埋场场地调查与污染评价[J]. 环境工程学报, 2021, 39(3): 214-219. [3] 葛恩燕, 胡超. 生活垃圾填埋场开采筛分处置技术研究——以卧旗山垃圾填埋场为例[J]. 环境卫生工程, 2022, 30(5): 88-93. doi: 10.19841/j.cnki.hjwsgc.2022.05.012 [4] 冯杨, 刘志刚, 王保军. 好氧稳定化处理技术在垃圾填埋场的应用[J]. 东北水利水电, 2015, 33(8): 49-51. doi: 10.3969/j.issn.1002-0624.2015.08.021 [5] 张可, 龙吉生, 刘义行, 等. 填埋场好氧修复过程碳排放特征及削减研究[J]. 环境工程学报, 2022, 40(12): 17-21. [6] BASRI D R H, MOHAMED A A K, AZIZ HA. The effectiveness of cockle shells in treating leachate organic pollutants’ in ISWA international symposium and exhibition on waste management in Asian Cities[C]. Hong Kong: Hong Kong Convention and Exhibition Centre, 2000: 23-25. [7] 成璐瑶, 李娟, 王良杰, 等. 基于文献计量的废水生物强化处理领域发展态势分析[J]. 环境工程学报, 2021, 39(3): 40-47. [8] 李剑锋. 微生物净化技术在染料废水中的应用分析[J]. 环境与发展, 2020, 32(3): 92-93. doi: 10.16647/j.cnki.cn15-1369/X.2020.03.051 [9] 邱忠平, 江海涛, 王倩, 等. 加速填埋场稳定化进程复合菌系的构建[J]. 中国环境科学, 2012, 32(3): 492-498. doi: 10.3969/j.issn.1000-6923.2012.03.017 [10] 高宇轩, 靳静晨, 高雅娟, 等. 异养硝化-好氧反硝化复合菌剂在垃圾渗滤液处理中的应用[J]. 生物技术进展, 2022, 12(4): 630-637. doi: 10.19586/j.2095-2341.2021.0145 [11] BUEHANAN R. E. etal. : Bergey’s Manual of Determinative Baoteriology(Eihgth Edition), 1974. [12] 燕红, 苏俊, 于彩莲, 等. 高效木质素降解菌株的分离筛选[J]. 浙江大学学报, 2011, 37(3): 259-262. [13] 尚明慧, 王志刚, 郑永杰, 等. 一株脱氨除臭菌的分离鉴定及在鸡粪中的脱氮特性[J]. 环境工程学报, 2015, 9(5): 2515-2521. [14] 周俊强, 邱忠平, 韩云平, 等. 纤维素降解菌的筛选及其产酶特性[J]. 环境工程学报, 2010, 4(3): 705-708. [15] 邱忠平, 杨立中, 刘丹. 垃圾渗滤液COD降解菌株的筛选及其降解特性初探[J]. 四川环境, 2007, 26(1): 5-8. doi: 10.3969/j.issn.1001-3644.2007.01.002 [16] 邱忠平, 茆灿泉, 刘源月, 等. 微生物絮凝剂产生菌的筛选及其絮凝特性[J]. 环境工程学报, 2009, 3(7): 1185-1188. [17] 吴颖, 侯潞丹, 张杰. 复合微生物菌剂中各菌株间的拮抗试验及培养条件的筛选[J]. 浙江农业学报, 2016, 28(5): 820-827. doi: 10.3969/j.issn.1004-1524.2016.05.18 [18] 邱忠平, 刘志刚, 海维燕, 等. 微生物菌剂对好氧填埋垃圾稳定过程的影响[J]. 环境工程学报, 2012, 6(4): 1327-1330. [19] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 生活垃圾化学特性通用检测方法: CJ/T 96-2013[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2013. [20] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 生活垃圾采样和分析方法: CJ/T 313-2009[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2009. [21] 中华人民共和国环境保护部. 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法: GB HJ 505-2009[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2009. [22] 唐建, 唐恒军, 司马卫平, 等. 复合菌剂促进生物反应器填埋场稳定化研究[J]. 环境科学与技术, 2021, 44(5): 53-60. doi: 10.19672/j.cnki.1003-6504.2021.05.007 [23] 中华人民共和国国家标准. 生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求: GB/T-25179-2010[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010. [24] 马先芮. 原位好氧稳定化技术治理垃圾填埋场施工要点分析[J]. 绿色科技, 2019(18): 141-145. doi: 10.3969/j.issn.1674-9944.2019.18.050 [25] WEI P, ALBERTO P, MARIA C L, et al. Digestate application in landfill bioreactors to remove nitrogen of old landfill leachate[J]. Waste Management, 2018, 74: 335-346. doi: 10.1016/j.wasman.2018.01.010 [26] OENCUE G, REISER M, KRANERT M. Aerobic in situ stabilization of Landfill Konstanz Dorfweiher: Leachate quality after 1 year of operation[J]. Waste Management, 2012, 32(12): 2374-2384. doi: 10.1016/j.wasman.2012.07.005 [27] 田立斌, 王海东, 杨勇, 等. 原位好氧稳定化技术在非正规垃圾填埋场修复治理中的应用[J]. 环境工程学报, 2019, 37: 940-945. -

下载:

下载: