-

“无废城市”是一种先进的城市管理理念,源于国际“零废弃” (Zero Waste) 概念,旨在持续推进固体废物源头减量和资源化利用,最大限度减少填埋量,将固体废物环境影响降至最低[1]。目前,“无废”理念的定义尚未形成明确的定义,其核心就在于充分并正确认识固体废物的污染与资源的两面性。从国家或区域的社会经济发展的差异性而言,发展中国家通常缺乏化学品和废物的健全管理体系,废物管理进程也受到经济发展目标的制约,因此发展中国家开展有效的废物环境无害化管理难度也相对较大[2]。

为填补发展中国家开展城市固体废物管理的空白,我国于2018年启动“无废城市”建设,选取了广东省深圳市、浙江省绍兴市等11个城市和河北雄安新区等5个特例地区为试点,从监管体系、制度体系、技术体系、市场体系等方面探索固体废物领域生态文明体制改革。2021年,我国在总结第一批“11+5”试点工作的基础上,印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》,推动100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设,次第探索走向“无废社会”的实施路径[3-5]。各试点城市立足本区域实际需求及资源禀赋等城市特征,科学编制“无废城市”建设实施方案,在市域、县域或特殊区域内开展“无废城市”探索实践。针对省域范围内“无废城市”建设工作,国内外暂未全面部署。

浙江省具有鲜明的社会经济发展特征,其三次产业增加值结构为3.3∶40.8∶55.9,城镇化率为72.7%,民营经济发展特征明显,新产业、新业态、新模式为主要特征的“三新”经济日渐显现[6]。浙江省作为“绿水青山就是金山银山”理论的发源地和率先实践地,首个通过生态省建设验收的省份,基于生态文明建设基本完善的顶层架构,于2020年启动全域“无废城市”建设,成为全国首个全省域开展“无废城市”建设的省份,在实践中存在关键问题识别、建设成效定量评估与考核以及长效机制建立等问题。因此,开展全域“无废城市”建设实践模式总结和成效评估,对于推进全省域“无废城市”实践具有重要的意义。

目前,国内外“无废城市”建设成效评估方法主要有核心指标评估法、系统性指标体系评估法、框架性指标体系评估法、“无废指数”评估法等[7-9]。核心指标评估法起源较早,但这种表征方式无法区分固体废物类别,难以准确衡量固体废物对环境产生的真实影响。目前,我国“无废城市”建设成效表征采用的是系统性指标体系,设置3个层面指标,分为必选指标、可选指标和自选指标。这一评价方法可以综合表征某个城市的“无废城市”建设成效,但指标考虑越全面则越庞大复杂,因不同城市资源禀赋、统计口径等的差异,容易出现对比偏差[10]。ZAMAN和LEHMANN[11]提出了“无废指数” (zero-waste index) 的概念,其通过城市从废物中回收、利用的资源对原始材料的替代程度,来判断“无废城市”的绩效。“无废指数”是一项创新工具。我国学者在国家推进“无废城市”建设总体部署以来,也着手构建符合“无废城市”建设成效的综合量化评价方法[5, 12],但由于统计口径与统计频次等原因,仍有优化空间。框架性指标体系优势在于不仅能全面反映固体废物污染环境防治水平,还适用于不同国家和城市的横向比较。欧洲循环经济的指标体系与框架性指标体系评价方法相类似,其包括原料供给、生态设计、生产、消费和废物循环5个方面[13]。

对于行政管理而言,快速、简洁且全面体现“无废城市”建设成效的量化考核指标体系是建设成效量化评价工作的有力保障。因此,构建指标体系后还需要综合成效输出。目前,指标赋权方法包括主观赋权法与客观赋权法[14]。主观赋权法主要是利用专家或个人的专业知识和实践经验来确定指标的权重,包括专家调研法、层次分析法等。其优势在于计算简单,解释性强;具有一定可继承性,不同阶段的权重系数,不会发生改变;相同的指标体系在不同样本中得到的权重系数一样。但该方法评价过程透明度、可再现性差,可能由于决策者缺乏经验等因素造成权重系数不科学性。客观赋权法则是根据指标的统计性质由实际调研或调查所得的数据决定,不需征求专家的意见,如熵权法、主成分分析法等。其优势在于权重精确度较高,评价过程透明性、再现性强。但在具体评价过程中也存在劣势,如权重系数很可能与实际情况不符;不具有可继承性,不同阶段权重系数会发生改变;计算过程复杂;相同的指标体系在不同样本中可能会得到不一样的权重系数。综上所述,主客观赋权方法均存在各自优劣势,需要多阶段综合性开展评价,以便最大程度真实反应“无废城市”建设成效。

本研究以浙江省具有代表性的6个设区市和47个县 (市、区) 为研究样本,通过资料调阅与实地调研等形式,总结浙江省全域“无废城市”建设实践模式;并通过主客观评价方法的构建,量化“无废城市”建设目标与方向,为科学评估全域“无废城市”建设成效提供量尺工具;为“无废城市”的深入实践与长期常态化发展提供借鉴。

-

本研究调研范围包括浙江省所辖所有设区市和县 (市、区) ,通过调阅“十三五”时期浙江省及其11个设区市国民经济与社会发展发展公报、浙江省固体废物管理与政策文件等资料,明确各设区市和县 (市、区) 发展特征。在此基础上,选取杭州市等6个设区市和47个县 (市、区) 为重点调研对象。调研对象包括一般工业固体废物、农业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、危险废物 (以下简称“五大类固体废物”) 等相关行政主管部门和骨干企业。调研内容包括五大类固体废物任务安排与工作进展、典型案例、重点工程项目、存在的问题等。调研方法包括文件资料法和现场调研法。其中文件资料主要包括各典型地区的2021年年度工作总结、技术报告、各类指标完成情况的佐证材料等。现场调研则主要以问卷、座谈等形式,与行政主管部门、骨干企业进行讨论,进一步挖掘典型实践模式的推广性、存在问题与意见建议。

-

基于国家“无废城市”试点建设提出的“完善制度体系、技术体系、监管体系和市场体系”的工作要求,结合浙江省从政府层面、行业层面和社会层面共同建设全域“无废城市”的总体要求,本研究将从协同体系、制度体系、技术体系、市场体系、监管体系和宣教体系6个方面总结浙江省全域“无废城市”建设的典型实践模式。其中协同体系主要总结从政府层面发挥“无废城市”建设的平台作用;制度体系主要总结从制度层面完善“无废城市”建设的长效机制;技术体系主要总结驱动固体废物综合利用所采取的特色工艺或技术;市场体系是总结培育龙头企业、优化投融资模式等激活市场活力的方式方法;宣教体系则是总结促进立体式多元化宣传,促进“无废”理念与文化传播的途径与手段。

-

基于“省级亮点工作为补充,指标特色特制”“目标数值量化为依据,全省统一统管”“匹配建设目标为导向,效果可见可视”原则,明确28项必选指标和5项参考指标,量化浙江省“产废无增长”“资源无浪费”“设施无缺口”“监管无盲区”“保障无缺位”“固废无倾倒”工作目标。根据“促进废物最大源头减量、充分资源利用、最小填埋处置”的“无废城市”科学内涵,基于指标行政主管部门实际工作需求,对28项必选指标进行权重赋分。采用主客观赋权相融合的评价方法,即“指标赋分作为基础,加分扣分体现亮点,一票否决刚性约束,星级评定划分档次”,提高“无废城市”评估工作可操作性。采集6个设区市和47个县 (市、区) 指标体系数据,采用Spearman相关分析法,从源头减量、资源利用、设施能力和监管保障4个层面分析浙江省全域“无废城市”建设情况,并根据其相关性为“无废城市”建设提供有效方案。

-

浙江省上下坚持目标引领、问题导向、创新驱动、联治共建,全域“无废城市”建设迈出坚实步伐,取得多个重大标志性成果。政府层面,顶层设计逐步建立,从制度层面解决浙江全域“无废城市”“建成什么样,怎样建设,怎样算建好”等问题。2022年初,4个设区市和16个县 (市、区) 通过首批全域“无废城市”评估,达到三星级“无废城市”标准,被授予“清源杯”。行业层面,从源头减量、收运体系、资源化利用、处置能力等环节全过程、全方位健全能力。聚焦危险废物“趋零填埋”目标,着力攻坚水泥窑协同处置实验室危险废物、生活垃圾焚烧飞灰资源化利用等项目。社会层面,逐步落实企业主体责任,不断激发全民参与积极性,社会氛围日渐浓厚。各地创新做法和典型模式不断涌现,归纳形成6种实践模式。

-

“无废城市”建设涵盖五大类固体废物,每类固体废物均涉及产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节,每个环节都会有相应的监督管理部门与社会主体,是一项不局限于生态环境领域的系统工程。此外,“无废城市”建设与循环经济、“碳达峰”“碳中和”工作密切相关[15]。如日本依托循环型社会建设,实施“无废”策略,2000年至2016年期间,日本天然资源等投入量降幅达45.6%,同期的资源循环利用量增幅达12.6%,资源产出率上升了约64%,成效明显[10,16]。

浙江省在“无废城市”建设过程中,充分依托生态文明示范、文明城市、循环产业园等建设活动,进一步明晰固体废物领域各部门权责的基础上,形成协同体系,在节约行政人力成本的同时,有力促进固体废物监督管理从末端推向源头,学习发达国家经验把减量化、资源化作为城市废弃物管理的优先层级。如嘉兴市“双城联创”模式,即生态文明示范市与“无废城市”“一套班子、一个平台、一支队伍”抓建设,实现嘉兴市2021年“无废城市”50项建设指标全完成,87项重点任务全落实,12项技术难题全攻克,39项重点项目全推进。另宁波市北仑区作为宁波舟山港核心区和先进制造业基地,其工业固体废物年产生总量约占宁波市的40%,工业固体废物总量大、品类多。北仑区将“无废城市”建设与全国循环经济示范区相结合,相继建成宁钢资源综合利用园区、峙北静脉产业园等循环经济产业园,“产业大循环、园区中循环、企业小循环”经济发展模式收效明显。

-

制度体系是“无废城市”建设推进和取得预期成效的关键保障。欧盟、美国、加拿大、日本等发达国家自20世纪70年代开始注重固体废物分级管理的法律、法规体系建设,构建了完善的涵盖固体废物全生命周期的法律法规、技术规范与标准。以德国联邦为例,生态环境保护领域的法律法规高达8000多部,是目前具有最完备、最详细生态环境保护制度体系的国家[17]。我国的固体废物管理法律体系建设始于20世纪90年代,配套法律、法规、标准体系尚未健全,尚未涵盖全生命周期各关键环节,一定程度阻碍了长效机制的形成。

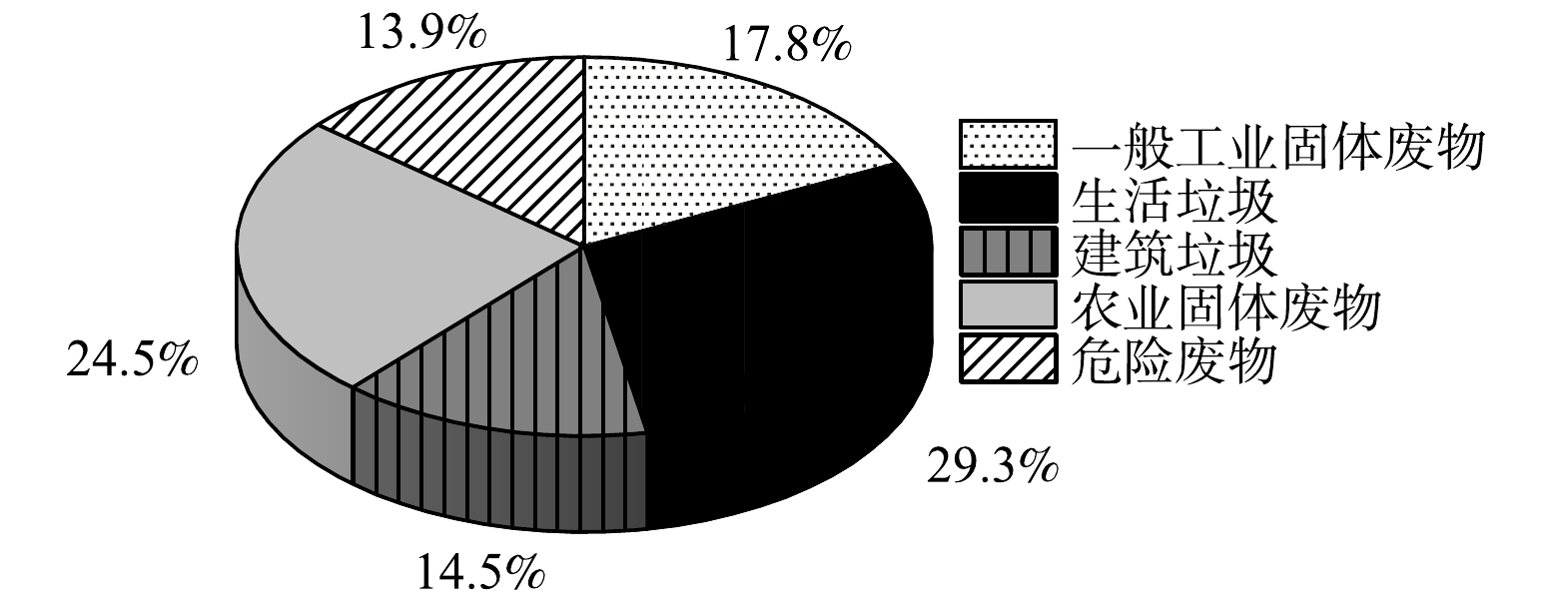

为形成制度保障,浙江省在修订《浙江省固体废物污染环境防治条例》[18]时,突出“无废”理念,将全域“无废城市”这一术语固定于法律条款中,并以全域“无废城市”建设为统领细化了各类固体废物的工作要求。据统计,6个设区市和47个县 (市、区) 针对地方管理难堵点问题,有针对性制定了338项制度文件,涵盖五大类固体废物 (图1) 。如《金华市农村生活垃圾分类管理条例》[19]推动了农村生活垃圾管理的规范性;杭州市、宁波市和嘉兴市等从政策和资金两方面对建筑垃圾资源化利用有关扶持措施作出明确规定,为开展建筑垃圾资源化利用指明了发展方向。

-

加强技术创新,突破固体废物资源化利用关键技术瓶颈和推进科技成果转化是推动“无废城市”建设的重要手段。围绕生活垃圾“零填埋”和危险废物“趋零填埋”的目标,浙江省在固体废物源头减量和高值化利用技术与应用示范方面做了诸多探索与实践。如宁波中金石化重整生成油工艺,引进消化FHDO重生成油液相选择性加氢脱烯烃技术替代白土吸附工艺,据统计,废白土年削减量可达1 000 t以上,改变了原废白土占全厂危险废物产生量73%的局面,有效从源头减少了固体废物的产生,也一定程度上减少了物料损失和挥发性有机废气的排放。安吉县采用“餐厨垃圾预处理+中温厌氧发酵+油脂分离+沼气发电”工艺技术路线,配备预处理系统、厌氧罐、发电机组、除臭系统、油水分离系统及沼液处理系统等设备,实现餐厨垃圾资源化利用及无害化处置。

-

国际经验表明灵活多样的经济政策和市场手段,对引导社会资金参与“无废城市”建设具有积极作用。目前,浙江省培育市场体系的路径主要为培育壮大龙头企业,投融资模式主要为PPP模式。据不完全统计,预测到2023年,浙江省将谋划落地近1 200个重点项目,投入资金超800×108元,带动全省固体废物收运、利用、处置、服务全产业链发展,努力实现生态环境保护与经济社会发展协同共进、同频共振。

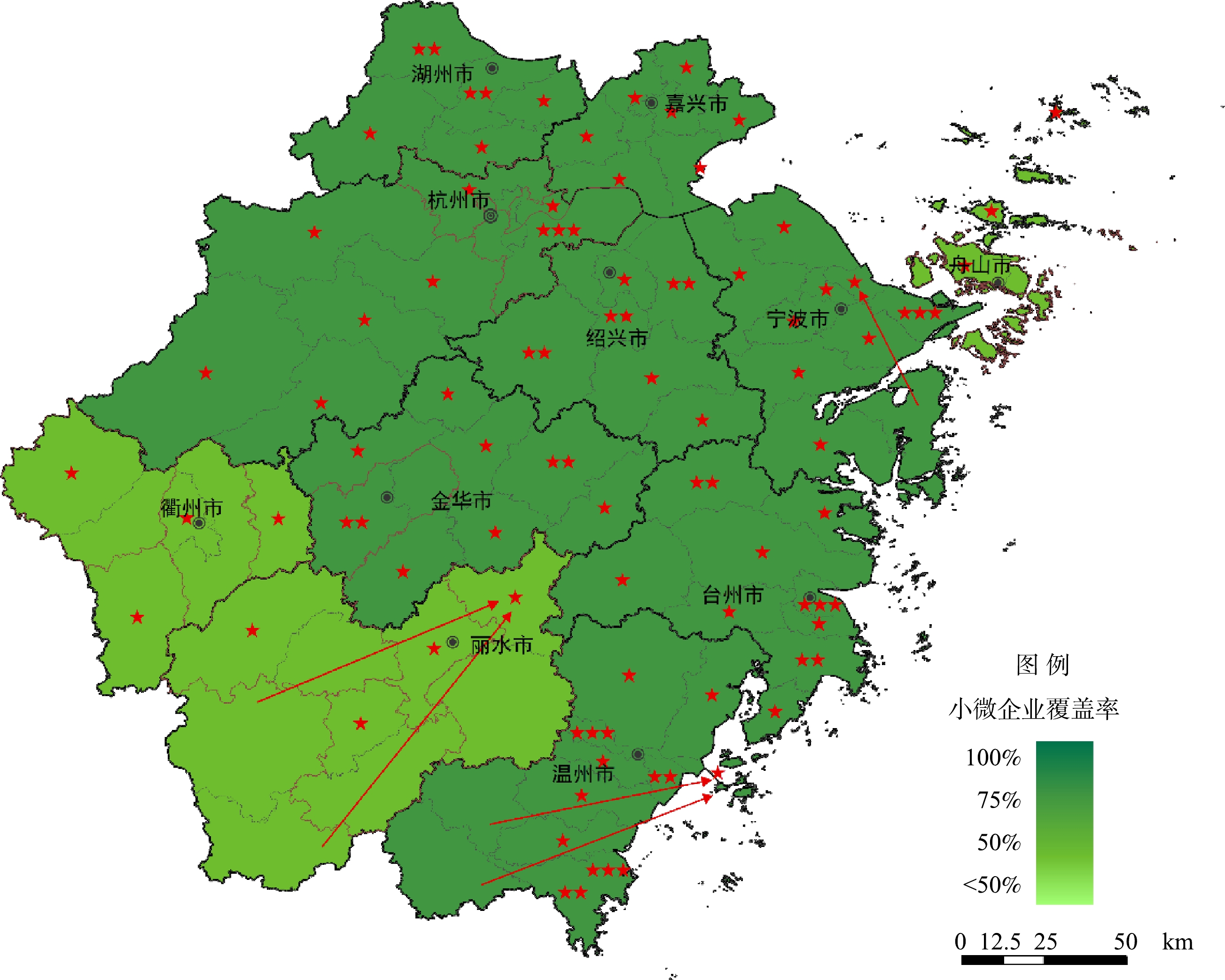

针对收运体系不健全的短板,基于民营经济发达的经济特征,以工业固体废物为重点,浙江省从2019年开始部署完善固体废物的收运体系,持续推动收运专业化、全覆盖。建成小微产废企业危险废物集中收运平台103个,实现收运平台建设县域全覆盖,覆盖服务企业约6.3×104家,收运覆盖率达99%以上 (图2) ,形成了政府统筹规划统一服务、危险废物经营单位设点收集、园区统一建设贮存设施3种典型模式。建成一般工业固体废物收集点193个,覆盖工业企业约12×104家。以嘉兴市为例,从“全方位、全过程、全覆盖”3个维度探索建立运营模式、服务模式、监管模式,深入打造“禾小微”品牌,以国资主导的“五统一”模式建成7个小微产废企业危险废物收集平台,构建危险废物环保管家服务模式。以绍兴市为例,选取地方特色行业 (印染和机加工) 典型企业作为示范,探索小微源危险废物收运、鉴别和特征码管理试点,实现包括汽修企业、宠物医院、学校和企业实验室等社会源在内的小微产废单位危险废物收运覆盖率达100%。

-

形成完善的监管体系可以避免管理漏洞和盲区,需要从监管工作能力和机制、监管手段等方面不断完善和提升,从而有效遏制违法行为的发生。数字化是推动我国治理体系和治理能力现代化建设的重要手段,使管理流程更加细化和规范,促进形成监管“一张网”,进而解决目前固体废物监管领域不衔接、不匹配、不充分等突出问题。

在数字时代,浙江省积极启动数字化改革,将区块链、大数据、物联网等技术应用至固体废物监管领域,并在《浙江省固体废物污染环境防治条例》[18]中将相关主体的责任进行了明确。聚焦固体废物监管难点、企业需求痛点和公众参与堵点,2021年10月,开发上线省市县三级联动、部门多跨协同、企业社会融入的“浙里无废”多跨场景应用,完善“无废城市”数字化“四梁八柱”,基本实现五大类固体废物全覆盖、全闭环。2021年实时监控危险废物转移约53×104批次,线上预警约15×104次;上线“涉疫废物监管”场景,累计覆盖隔离点4 327个、实时监控涉疫废物转移4 790批次、约25×104箱。以杭州市“虎哥模式”为例,将干垃圾细化分拣为9大类40余个小类,构建“虎哥垃圾分类大数据平台”,探索“前端收集一站式、循环利用一条链、智慧监管一张网”,实现再生资源回收率97%,有害垃圾回收处置率100%。

-

“无废”理念如何转化为“无废”行为,宣教体系在“无废城市”建设中至关重要,这其中包括宣教路径的选择、宣教载体的培育、宣传方式的优化。浙江省通过新媒体手段,积极组织主题活动,培育固体废物领域的公开设施,力争多元化立体式的宣教体系,推动形成全社会共建共治共享工作格局。

如省生态环境厅联合多部门“无废城市”巡礼等主题宣传活动,召开全域“无废城市”建设新闻发布会,通报全域“无废城市”建设进展,发布浙江省“无废城市”标志,公布首批“无废城市”十佳典型案例,印发工厂、园区、学校、医院、乡村、工地、景区等7大类“无废城市细胞”建设指南,大力推进“无废”社会单元建设,引导全社会绿色生产、适度消费、低碳生活。各地广泛传播“无废”文化,践行“无废”理念,不断深化内涵、拓展外延,“无废”展会、食堂、图书馆、车站等纷纷涌现,全省累计建成“无废城市细胞”2 000余个。高标准打造“无废亚运”,将“无废”理念融入办赛全过程,形成国际影响力。推动“无废”理念深入人心、“无废”文化通俗易懂、“无废”行为自觉践行。

-

典型实践模式总结研究为全域“无废城市”建设探明了路径,解答“怎么建”的问题。构建全域“无废城市”建设成效评估体系,则有助于建设成效的定量表征、建设短板量化识别,为引导各地明确建设目标、方向、重点任务和配套工程项目起到积极作用。

-

基于国家“无废城市”建设试点指标体系,结合实际,浙江省全域“无废城市”建设指标体系如表1所示。科学赋分后可以量化体现各地“无废城市”建设工作成效,保障评估结果的客观公正。根据“无废城市”建设工作重点任务、创新推广案例数量、难点问题突破创新等工作情况,建立“无废城市”建设成效评估奖惩机制。以此评价各地区固体废物源头减量、资源利用、设施能力建设、闭环监管与长效保障、各地建设综合成效情况。注重评估结果分析与应用,开展年度工作总结,鼓励先进、鞭策后进,筛选出在“无废城市”建设中有突出成效的地区。根据各分项权重得分便于引导各地明确建设方向与实施路径,健全“无废城市”长效管理体系。

将不同地区的工作推进情况 (以创新推广案例、“无废城市细胞”、“无废载体”等数量为依据,共20分) 、专家综合评估情况 (专家对申报地区综合情况进行打分,共20分) 作为综合评估项,与指标赋分、加分扣分项一并计算得出最终综合评分 (S) ,据此确定各地区“无废城市”的星级,依次为五星级 (S≥140) 、四星级 (140>S≥120) 、三星级 (120>S≥100) 。

-

“无废城市”建设指标体系作为评估、诊断、校准、引导“无废城市”建设的综合分析工具和重要参考依据,可用于横向比较分析建设成效、纵向诊断把脉建设进程和科学指导地方实践应用。本研究共抽取了杭州市、宁波市、湖州市、嘉兴市、绍兴市、金华市等6个设区市和安吉县等47个县 (市、区) 进行了评价体系的应用核算。本研究结合源头减量 (指标A1-A6) 、资源利用 (指标B1-B7) 、设施能力 (指标C1-C12) 、监管保障 (指标D1-D8) 及4个分项总分 (Total) 进行spearman相关性分析,相关系数如图3所示。

结果表明,开展生态工业园区建设、循环化改造的工业园区占比 (A3) 、化肥农药使用量年度增长率 (A6) 、农村生活垃圾回收利用率 (B3) 、固体废物回收利用处置骨干企业数量 (C7) 、农村生活垃圾覆盖面 (C9) 、固体废物回收利用处置投资占环境污染治理投资总额比重 (D7) 和危险废物利用处置领跑企业数 (D8) 等指标与综合总分相关系数均达到0.6以上。这表明这些指标增长能有效提升“无废城市”建设水平。在实施“无废城市”建设的过程中,在工业领域可着眼于工业园区生态化与循环化改造工作,农业领域可采取有效措施减少化肥农药的使用,生活领域可以农村为重点提升生活垃圾分类覆盖面,提升生活垃圾回收利用,在行业层面可加大环境治理投资,积极培育骨干企业起到引领示范作用,这与我省的典型实践模式也相呼应。此外,由图3可知,设施能力 (C) 和监管保障 (D) 相关指标具有较强的相关性,相关系数约0.7,这一定程度上表明收运体系完善、末端治理能力提升等设施能力方面的工作能够为监管提供有效保障,推动固体废物闭环监管。

-

浙江省全域“无废城市”建设工作取得了突破性进展。全域“无废城市”建设工作体制机制日渐完善,固体废物减量化和资源化水平得到提升,筑牢环境和安全风险底线的同时,固体废物治理体系和治理能力现代化水平逐步提升。特别是在全省数字化改革背景下,成为全国“无废城市”数字化改革试点省,率先发布“无废指数”和开展“无废城市”建设成效评估,是全国唯一的所有设区市入列国家“十四五”时期“无废城市”建设名单的省。面临“十四五”时期新形式新要求,站在新征程上,主要有4点建议。

1) 健全全域“无废城市”建设长效机制。目前浙江省对“无废城市”建立了评估机制,按照星级进行动态评定,并具有一定的财政补助,一定程度上能够保障政府对这项工作实施的积极性,但“就创建而创建”的思想仍然存在。因此,建立高效且长效全域“无废城市”建设工作推进机制显得尤为重要,这样才能确保各地目标清单、任务清单、项目清单、责任清单等落地见实效,切实构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的全域“无废城市”建设工作格局。

2) 强化全域“无废城市”建设“品牌效应”。浙江从协同体系、制度体系、监管体系、技术体系、市场体系、宣教体系6个方面形成了全域“无废城市”建设典型模式,仍需不断总结梳理,明确其应用推广的条件与边界,为其他地方借鉴与示范提供依据。与此同时,面对“共同富裕示范区”“数字化改革”等新形式新要求,需加强“无废城市”建设与共同富裕示范区协同路径研究,为实现“生态美”推动“共同富”提供理论成果与制度成果;强化“无废城市”建设数字化改革理论与技术研究,提升固体废物领域的治理体系与治理能力现代化水平。

3) 深化全域“无废城市”建设评价与应用。数据底座的真实性是成效评估结果客观性先决决定因素,需要不断在示范验证的过程中完善固体废物领域纳入统计的范围,明确可采集频次,基于实际行政主管部门的考核优化核算方法,基于“碳达峰”“碳中和”等重点工作任务形势需求优化指标选择,以推进指标体系更贴合实际需求,且实时表征建设过程中优势与短板。评价方法的确立是成效评估结果准确性的关键因素,地区差异化的同质处理仍是评价方法优化过程中需要攻克关键,以便有效表征不同部门之间工作成效的横向对比,不同区域之间的纵向比较。

4) 推进全域“无废城市”建设标准化研究。全域“无废城市”建设是一项创新性工作,各项工作基本都在试点探索的阶段,需要相关政策制度、技术标准的指引。“十四五”时期浙江省全域设区市、县 (市、区) 逐步要申报“无废城市”建设,到2025年,所有设区市及60%的县 (市、区) 要通过全域“无废城市”建设评估,需要制定覆盖全省的“无废城市”建设指南、绩效评价标准、“无废城市细胞”建设指南,以期统一地、公平地、高效地评估各地区“无废城市”建设情况,为全国“无废城市”建设提供借鉴与示范。

浙江省全域“无废城市”建设实践模式与成效评估

Province-scale practice and assessment for “Zero-waste City” in Zhejiang Province

-

摘要: 推进全域“无废城市”建设,促进固体废物减量化、资源化、无害化是构建绿色经济体系的重要内容,对浙江实现经济社会高质量发展和“碳达峰”“碳中和”目标具有重大意义。在分析“无废城市”理念在浙江近2年实践进展的基础上,从协同体系、制度体系、监管体系、技术体系、市场体系、宣教体系6个方面总结了全域“无废城市”建设典型模式;构建了全域“无废城市”建设指标体系用于建设成效评估,并结合Spearman相关性分析针对典型地区开展了指标体系示范应用,提出了全域“无废城市”实践与成效评估优化建议,以期为推进“十四五”时期浙江省全域“无废城市”建设提质增效提供支持,为全国“无废城市”建设提供借鉴。Abstract: The “Zero-Waste City” campaign in Zhejiang Province targets at the reduction, recycling, and harmlessness of solid waste in an environmental-friendly way. The promotion of the campaign is a critical component of constructing a green economic system. It is also an issue of substance for the achievements of high-quality economic and social development as well as that of the “carbon peak” and “carbon neutrality”. Based on assessing the two-year practical of “Zero-Waste City” campaign in Zhejiang Province, this paper summarized an typical and efficient mode for constructing a “Zero-Waste City” by six perspectives, including collaborative systems, institutional systems, regulatory systems, technical systems, market systems, as well as publicity-education systems. Additionally, this work constructed an indicator system for evaluating the effect of the construction and successfully applied the system for case studies in typical regions combining with Spearman correlation analysis. Based on these work, this paper supplied suggestions for optimized evaluation on the practicals and effectiveness of “Zero-Waste City” construction on province scale. The results of this work also provide practical support for improving the quality and efficiency of “Zero-Waste City” construction throughout Zhejiang Province during the “14th Five-Year Plan” period. The results also offer scientific references for sustainable urban planning in other cities.

-

表 1 浙江省全域“无废城市”建设成效的量化评价体系设计

Table 1. Design of implementation assessment system for province-scale “zero-waste city” in Zhejiang Province

编号 分项 目标层 指标名称 目标值 权重值 A1 源头减量 产废无增长 工业固体废物产生强度年度增长率 负增长或零增长 6 A2 实施清洁生产的工业企业总数年度增长率 5% 2 A3 开展生态工业园区建设、循环化改造的工业园区占比 100% 4 A4 城镇生活垃圾增长率 零增长 2 A5 农村生活垃圾增长率 零增长 2 A6 化肥农药使用量年度增长率 负增长或零增长 4 B1 资源利用 资源无浪费 一般工业固体废物综合利用率 97% 5 B2 城镇生活垃圾回收利用率 55% 2 B3 农村生活垃圾回收利用率 55% 2 B4 建筑垃圾综合利用率 60% 3 B5 医疗卫生机构可回收物资源回收率 ≥80% 3 B6 秸秆综合利用率 95% 2.5 B7 畜禽粪污资源化利用和无害化处理率 92% 2.5 C1 设施能力 设施无缺口 工业固体废物安全处理率 99% 3 C2 城镇生活垃圾无害化处理率 100% 2 C3 农村生活垃圾无害化处理率 100% 2 C4 医疗废物安全处置率 100% 2 C5 养殖环节病死猪专业无害化处理率 ≥90% 1 C6 废旧农膜回收处理率 ≥90% 1 C7 固体废物回收利用处置骨干企业数量 ≥5个 (县≥2个) 1 C8 固废无倾倒 城市生活垃圾分类覆盖面 100% 1.5 C9 农村生活垃圾分类覆盖面 100% 1.5 C10 医疗废物收集处置体系覆盖率 100% 2 C11 实验室废弃物集中统一收运覆盖率 100% 2 C12 农业废弃物收储运体系覆盖率 100% 1 D1 监管保障 监管无盲区 固体废物管理信息系统企事业单位上网率 ≥80% 5 D2 村 (镇) 网格化巡查队伍覆盖率 ≥90% 2 D3 危险废物运输转移联单和电子运单互联率 100% 2 D4 固体废物环境污染刑事案件查处率 100% 2 D5 保障无缺位 “无废城市”建设地方性法规或政策性文件制定 ≥2个 3 D6 “无废城市”建设成效纳入政绩考核情况 建立考核办法 2 D7 固体废物回收利用处置投资占环境污染治理投资总额比重 (县 (市、区) 可不选该指标) 逐年提高 1 D8 危险废物利用处置领跑企业数 (县 (市、区) 可不选该指标) ≥1个 3 -

[1] 陈瑛, 滕婧杰, 赵娜娜, 等. “无废城市”试点建设的内涵、目标和建设路径分析[J]. 环境保护, 2019, 47(9): 21-25. [2] 李金惠, 卓玥雯. “无废城市”理念助推可持续发展[J]. 环境保护, 2019, 47(9): 9-13. doi: 10.14026/j.cnki.0253-9705.2019.09.002 [3] 生态环境部. “十四五”时期“无废城市”建设工作方案[EB/OL]. [2021-12-15]. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202112/t20211215_964275.html. [4] 周宏春. 我国“无废城市”建设进展与对策建议[J]. 中华环境, 2020, 76(11): 22-28. [5] 滕婧杰, 祁诗月, 马嘉乐, 等. “无废指数”构建方法探究——以“浙江省无废指数”构建为例[J]. 环境工程学报, 2022, 16(3): 723-731. doi: 10.12030/j.cjee.202112102 [6] 浙江省统计局, 国家统计局浙江调查总队. 2021年浙江省国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. [2022-02-24]. http://tjj.zj.gov.cn/art/2022/2/24/art_1229129205_4883213.html. [7] 刘辰阳, 刘亿瑶. 国外“无废城市”的相关理论、评价方法与实践经验[J]. 现代城市研究, 2021, 36(3): 55-61. doi: 10.3969/j.issn.1009-6000.2021.03.008 [8] ZAMAN A U. Measuring waste management performance using the 'Zero Waste Index': the case of Adelaide, Australia[J]. Journal of Cleaner Production, 2014, 66: 407-419. doi: 10.1016/j.jclepro.2013.10.032 [9] TURCOTT-CERVANTES D E, LOPEZ M A, CUARTAS H M, et al. Using indicators as a tool to evaluate municipal solid waste management: A critical review[J]. Waste Management, 2018, 80: 51-63. doi: 10.1016/j.wasman.2018.08.046 [10] 刘国正. “无废城市”建设的探索与实践[M]. 北京: 中国环境出版集团, 2021: 6-12. [11] ZAMAN A U, LEHMANN S. The zero waste index: a performance measurement tool for waste management systems in a 'zero waste city'[J]. Journal of Cleaner Production, 2013, 50: 123-132. doi: 10.1016/j.jclepro.2012.11.041 [12] 邹权, 王夏晖. “无废指数”: “无废城市”建设成效定量评价方法[J]. 环境保护, 2020, 48(8): 46-50. [13] 谭琦璐, 康艳兵, 赵盟. 线性发展到循环发展: 欧盟循环经济发展经验及启示[J]. 中国发展观察, 2019, 227(23): 70-75. doi: 10.3969/j.issn.1673-033X.2019.23.022 [14] 彭定洪, 张文华. 智慧无废城市评选的序贯式群决策EDAS法[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(3): 688-704. [15] 李金惠. “无废城市”建设: 生态文明体制改革的新方向[J]. 人民论坛, 2021, 705(14): 30-32. doi: 10.3969/j.issn.1004-3381.2021.14.007 [16] 王永明, 任中山, 桑宇, 等. 日本循环型社会建设的历程、成效及启示[J]. 环境与可持续发展, 2021, 46(4): 128-135. doi: 10.19758/j.cnki.issn1673-288x.202104128 [17] FUJITA K, HILL R C. The zero waste city: Tokyo's quest for a sustainable environment[J]. Journal of Comparative Policy Analysis, 2007, 9(4): 405-425. [18] 浙江省人民代表大会常务委员会. 浙江省固体废物污染环境防治条例[EB/OL]. [2022-09-29]. https://www.zjrd.gov.cn/dflf/fggg/202209/t20220929_93710.html. [19] 金华市人民代表大会常务委员会. 金华市农村生活垃圾分类管理条例[EB/OL]. [2018-4-16]. http://www.jhrd.gov.cn/art/2018/4/16/art_1229442627_8015.html. -

下载:

下载: