-

长江流域是中国乃至亚洲第一大流域、世界第三大流域[1]。该流域资源丰富、人口聚集,在人类生活生产用水、生态环境和生态系统服务方面发挥着重要作用[2]。2016年初习近平总书记指出要把长江生态环境修复摆在压倒性位置,“共抓大保护,不搞大开发”[3],同年中共中央政治局审议通过了《长江经济带发展规划纲要》,强调在环境能力下积极推进城镇化[4]。2017年环保部、国家发改委、水利部联合印发了《长江经济带生态环境保护规划》,在水治理领域突出水资源、水生态、水环境“三位一体”统筹推进,实现水量-水质-水生态三方面的良性互动[5]。此外,2021年3月1日正式实施的《中华人民共和国长江保护法》规定了对整个流域开展保护工作的必要性[6]。然而,长江流域在城市化和工业化的建设过程中,仍面临着高密度水利水电开发造成河段分割、环境容量下降,各种污染物,包括营养物质、有机物和有毒物质,从不同的点源和非点源进入河流等问题[7]。2020年长江经济带废水排放总量占全国44.4%,废水中主要污染物COD、NH3-N的排放量占全国排放总量40.9%、47.8%,全流域污水排放量以3%的速度逐年递增[8]。其中,80%以上污水未经处理就直排入江,可能引起富营养化[9]、地方病[10]及饮用水问题[11]等。由于不同区域人类活动(水库建设、土地利用、工农业生产)[12]、气候气象[13]及流域水文[14]等因素的差异,径流和污染物质量浓度在时间和空间上存在差异,致使河流水质表现出显著时空差异[15]。因此,全面了解河流水质时空分布特征和导致水质变化的因素,将为更好地管理水资源和污染控制提供参考。

水质数据的时空分析方法已从单变量分析发展到多变量分析。早期,主要集中在单一参数上[16-17],但这种分析方法不能很好地适应越来越复杂的水资源挑战。随着计算机科学的发展,多元统计分析方法不断发展,主要包括主成分分析(PCA)、因子分析(FC)、方差分析、聚类分析(CA)和判别分析(DA)等[18-19]。此外,基于受体的模型包括正矩阵分解(PMF)和绝对主成分分数-多元线性回归(APCS-MLR)可以定量评价潜在污染源对各变量的贡献[20]。这些多元统计方法和基于受体的模型在解释和评估复杂的监测数据集方面具有更多的优势,增强了对影响水的生物和理化性质的自然和人为因素的理解[21]。故这些方法已被广泛应用于水质评估、流域水环境变化特征、关键因子提取和潜在污染源识别方面,为长江干流[22]、岷江[21]、汉江[23]、湘江[24]、沱河[25]、洞庭湖[26]、鄱阳湖[27]等流域的水环境治理提供了科学依据。通过结合季节性曼-肯德尔检验和时间序列分解,分析长江流域2004—2015年水质的时空分布、长期趋势和季节性,可观察到期间水质逐渐改善,上游流域水质改善更大,其中湘干河流域污染水平较高[28];此外,从流域主要污染特征和主要超标指标浓度方面来研究长江干流近40年水质变化特征,可发现长江中游干流污染较严重,需重点加强其污染治理[29]。采用Mann-Kendall检验和重新调整范围分析(R/S)分析了长江流域2008—2020年水质的时空特征,发现水质有所改善,上游水质水质优于中下游水质,同时预测[NH3-N]从2020年到2033年继续下降,而CODMn预测增加[30]。现有研究或是针对流域内某一河段,或是某单一水体的水质进行大量评价与分析,且监测数据时间序列相对较短,尤其是聚焦全流域长序列水质变化趋势的研究较少,且缺乏对不同潜在污染源的有效识别,以及对长江流域各水参数和总体水质贡献的定量评价。

本研究基于长江流域内21个水质监测断面2008—2018年的水质数据,通过划分更复杂的空间尺度和更全面的时间尺度,采用Mann-Kendall趋势检验、层次聚类、绝对主成分回归分析(APCS-MLR)等方法从多个维度分析长江流域水质时空分布特征并进行污染源溯源,旨在使用M-K趋势检验探究长江流域水质时空变化趋势,并利用层次聚类获悉长江流域水质时空相似性和变异性特征,最后通过APCS-MLR模型进行污染源解析,以期为科学制定长江流域水环境针对性保护措施及可持续发展提供参考。

-

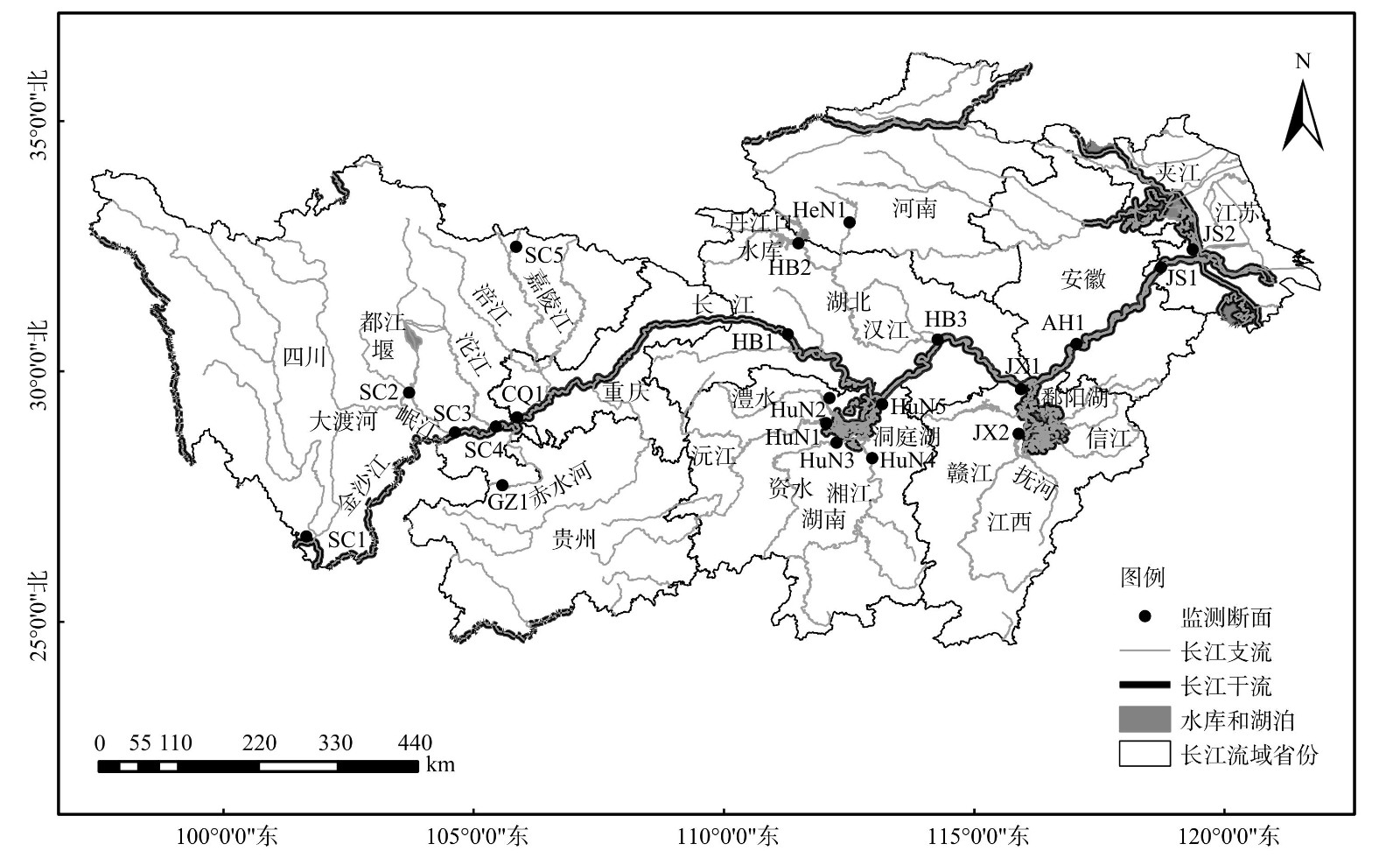

长江发源于青藏高原唐古拉山,自西向东汇入东海,干流河长6 380 km,水资源总量9 960×109 m3,约占全国河流径流总量的36%,是中国水量最丰富的河流[31]。长江流域(编号YRB)(图1)是指长江干流和支流流经的广大区域,位于24°~35°N、90°~122°E,横跨中国东部、中部、西部的19个省、市和自治区,流域总面积约180×104 km2,约占国土面积18.8%,流域内居住着我国近三分之一的人口[32]。2014年长江经济带建设被纳入国家战略,同时把保护和修复长江流域生态环境放在首位。在国家监测计划下,长江流域具有21个实时监测系统的地表水分区(站点)(见图1)。以省市为单位,分区分别为:四川(SC1-SC5),重庆(CQ1),贵州(GZ1),湖南 (HuN1-HuN5),湖北(HB1-HB3),河南(HeN1),江西(JX1-JX2),安徽(AH1)和江苏(JS1-JS2)以及YRB的13条支流。从西到东(根据站点的经度),对21个站点进行了编码(见表1)。

-

本研究以2008—2018年间长江流域21个监测断面的实测水质监测数据为基础数据。采集自《全国主要流域重点断面水质自动监测周报》(http://www.cnemc.cn/sssj/szzdjczb/),样本监测频率为7 d,其中赤水鲢鱼溪、益阳万家嘴、常德坡头和沙河口站点的监测数据起始自2012年。数值高程模型(Digital Elevation Model,DEM)数据来源于地理空间数据云(https://www.gscloud.cn/)的SRTMDEM 90m分辨率原始高程数据,流域内矢量数据来源于全国地理信息资源目录服务系统(https://www.webmap.cn/)。

酸碱度(pH)、溶解氧(dissolved oxygen,DO)为水质数据基础指标,与水体中浮游植物的光合作用和有机物有氧分解密切相关[33]。随着流域经济的快速发展污水排放的耗氧有机物导致水质逐渐恶化,低DO、高负荷高锰酸盐指数(CODMn)和氨氮(NH3-N)成为水质恶化的标志[34],[NH3-N]、CODMn成为我国地表水水体的主要污染因子[35]。CODMn是反映水体受有机物和还原性无机物污染程度的指标,可综合反映水体中还原性物质的污染程度[36];NH3-N是水体中主要的耗氧污染物,其质量浓度超标会导致水体富营养化,对鱼类及某些水生生物有毒害[37]。这些参数是水生生态系统中生命的基本要素,且相对容易使用标准方案进行测量,故被选为中国各地每周内陆地表水质监测的指标[35]。本研究水质指标选定为pH、DO、CODMn及[NH3-N]。本研究按周采集原始数据,通过统计处理,污染物的月均质量浓度为断面该月每周质量浓度的算术平均值;污染物的某年年均浓度为断面该年每月月均质量浓度的算术平均值。

-

1) Mann-Kendall趋势检验法。M-K趋势分析作为一种非参数的统计检验,在缺失数据和异常数据的情况下仍可使用,且不受序列长度的影响,其优势在于可检验线性或非线性变化趋势,适用于径流、水文、气象及水质等水环境要素序列的趋势分析或突变检验,其扩展的精度已被广泛用于水质趋势分析[38]。本研究采用Matlab编程语言进行M-K检验。原假设H0为时间序列数据 (x1,x2,...xn),是n个独立的、随机变量同分布的样本;备择假设H1为双边检验。检验统计量S的相关计算公式见式 (1) 和 (2) 。

S为正态分布,其均值为0,方差

Var(S)=n(n−1)(2n+5)/18 。统计量Z值的计算公式见式 (3) 。在双边趋势检验中,对于给定的置信水平α,若

|Z|≥Z1−α/2 ,则拒绝原假设H0,即在置信水平α上,时间序列数据存在明显的上升或下降趋势。Z>0表示增加趋势,Z<0表示呈减少趋势。|Z| ≥1.28、1.64、2.32时分别表示通过了信度90%、95%、99%显著性检验。2) 层次聚类分析。聚类分析是一种模式识别技术,该方法将聚类中的每个参与者作为一个类,根据两个类之间的相似度逐步将其聚类,直到成为一个类,从而达到组内相似性最大,组间相似性最小的目标。其中层次聚类(HCA)法由于产生的簇结构清晰、相对稳定,被广泛应用于环境领域,如污染物空间分类等[39],在水质分析中常被用于检测数据中关于时空变异性的自然分组[40]。本研究聚类是通过分层凝聚形成的,它不涉及事先知道聚类的数量[13],采用自底向上的合并算法,来衡量不同样本间的相似度,从而把样本分类到不同的簇。采用Ward算法生成簇内方差最小的聚类,而平方欧几里德距离作为相似性的指标[41],距离越小,相似度越高。进一步对长江流域2008—2018年12个月和21个采样点的水质数据进行时空分类,探索其水质特征的时空相似性和差异性。数据计算利用SPSS Statistics 25软件进行,绘图使用Origin 2022软件完成。

3) 绝对主成分回归分析。APCS-MLR模型由Thurston和Spengler提出,最早被应用于大气颗粒物的源解析研究,现也广泛应用于水环境。研究表明,APCS-MLR模型模拟水体中污染物的浓度及提取污染源的效果较好,在滇池和太湖等大型淡水湖泊研究中表现出较高的模型鲁棒性[42]。其原理是将原始数据标准化后,基于因子分析的主要污染因子得分计算得到绝对主因子得分(APCS),再结合多元线性回归方程 (见式 (4) ) 计算各主成分对应污染源对水体各项指标的贡献率。相关计算利用Excel和SPSS Statistics 25完成。

式中:

Ci 为第i个变量的实测值;b0i 为第i个变量的多元回归常数项;bpi 表示第p个因子对第i个变量的回归系数;APCSp 表示调整后第p个因子的绝对主因子得分;bki⋅APCSk 表示第p个因子对于的含量贡献;所有样本的bpi⋅APCSp 平均值表示因子p对应污染源平均绝对贡献量。其中,各因子对应污染源的贡献率即为其平均绝对贡献量与所有源贡献量的比值[25],其中污染源m对因子i的贡献比例按式(5)计算,未识别源的贡献比例按式(6)计算。式中:

PCim 为针对水质因子i、污染源m的贡献率;常数项bi 通常被视为未识别源的贡献值;−APCSim 水质因子i的所有样本绝对主成分因子得分平均值;aim⋅−APCSim 表示污染源对水质因子的贡献。 -

由于多元统计方法要求水质指标服从多元正态分布,故在进行多元统计和空间分析前,先检验研究区河流水质监测数据是否服从或接近正态分布[43],采用Shapiro-Wilk正态检验[44]。当样本量n<50时,Shapiro-Wilk检验方法最适用。基于此,本研究对2008—2018年pH、溶解氧(DO)、高锰酸盐指数(CODMn)和氨氮(NH3-N)质量浓度的月均值及各站点的年均值使用S-W检验。结果表明,各指标的显著性水平Sig.均大于0.05,无法拒绝原假设,并认为2008—2018年水质指标平均质量浓度服从正态分布,可作进一步统计分析。

根据中国《地表水环境质量标准》[45](表2)要求,针对长江流域2008—2018年整体水质等级进行评价,结果见表2。在2008—2018年,长江流域重点断面中水质类别整体以II类为主,占71.39%,其次是Ⅲ类占13.48%,这表明长江流域水质整体为良好。

-

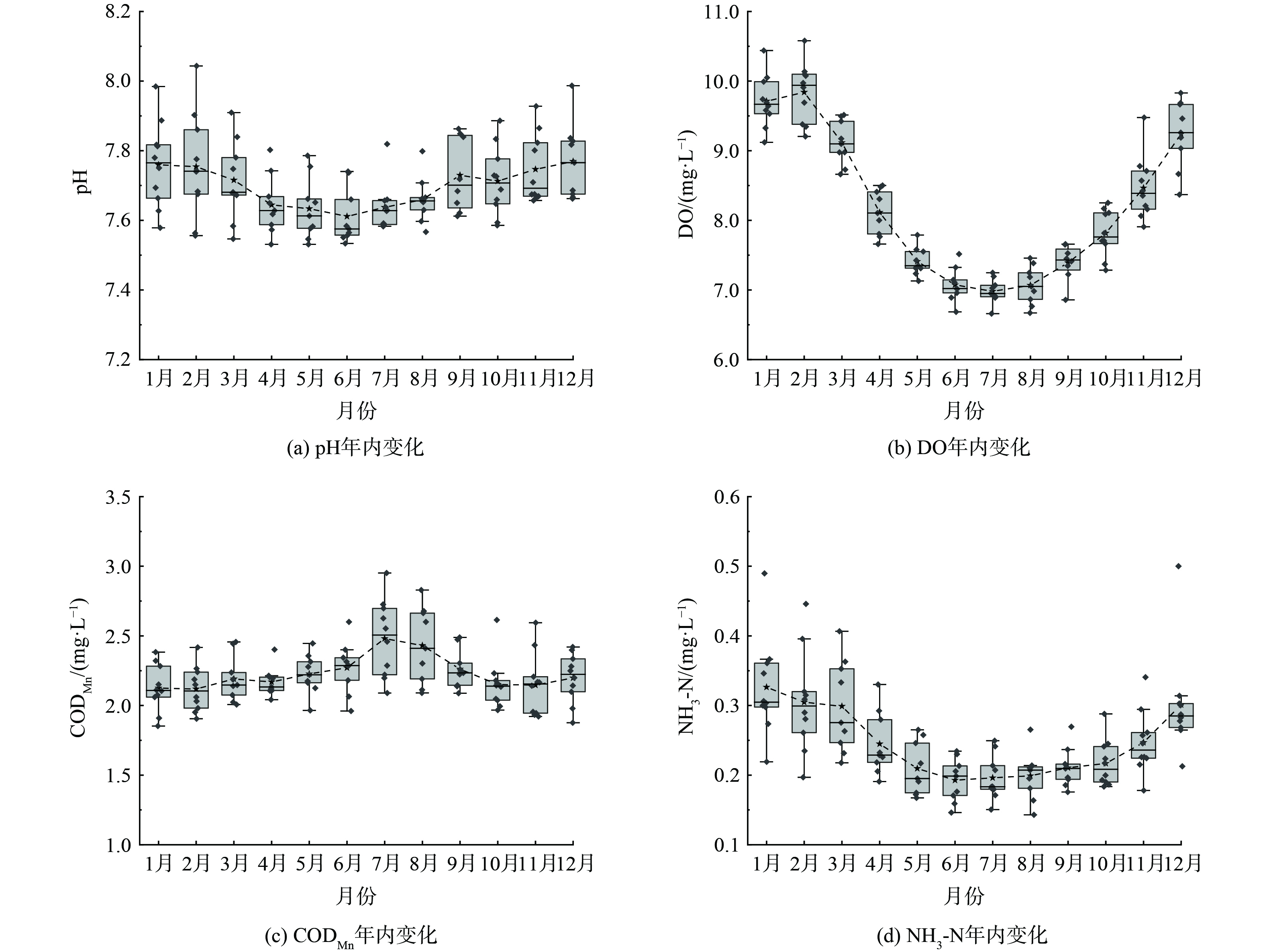

各重点监测断面pH、DO、CODMn和[NH3-N]的年内变化见图2,同时对2008—2018年间各水质指标的年均值进行M-K趋势检验,整体趋势见表3。各水质因子的质量浓度呈季节变化趋势,其中DO和NH3-N的季节变化较显著。pH在一年间的变化幅度较小,为8.04~7.53,整体上从4月开始下降,5—8月降到最低,9月开始回升。分析其原因,5—8月温度逐渐升高,由水电离出的氢离子和氢氧根离子的质量浓度也随之升高,而pH等于氢离子质量浓度的负对数,故温度升高pH降低,同时水质pH变化会影响动物对食物的摄取及藻类对氧气的摄入[46]。M-K检验结果表明,pH呈下降趋势,但没有通过0.1的显著性检验,则下降趋势不明显。

DO的各月均变化呈明显峰谷状,1—6月为下降趋势,9月开始回升,其中5—10月平均值相对较低,最大平均值出现在3月,而最高值出现在1月。DO表征溶解在水中的分子态氧质量浓度,作为水中生物的呼吸来源及耗氧性微生物吸收,是水质是否具有自净能力的重要指标。空气中的氧气溶解和水生植物的光合作用是补充水中DO的主要途径。大气溶氧主要受气压、水体温度的影响。氧气不易溶于水,温度升高水中氧气更易饱和,溶解度降低,含氧量就会减少,因此,5—10月温度较高而DO降低。同时,5—9月较多雨水和较大流量带来大量还原性物质进入长江,造成水体耗氧物质质量浓度升高从而DO下降[47]。M-K检验显示在显著性水平小于0.01的条件下DO呈上升趋势。

CODMn的月值变化规律表现为6—8月呈现较高值,其余月份波动不大。其中月平均最高值及最高浓度值均出现在7月。CODMn是表征河流受有机污染物和还原性无机污染物污染程度的综合性指标之一,6—8月处夏季,长江流域降雨丰富、气温较高,适宜藻类及其他浮游生物的大量生长生殖、数量大增。在生物的新陈代谢及藻类等微生物的代谢转化过程中,代谢物最终转化为一些有机或无机物[36]。同时,雨量增多致使大量有机污染物随地表径流一起冲入流域中,CODMn增大。因此,长江流域CODMn污染负荷主要为面源污染[29]。M-K检验结果表明,CODMn呈上升趋势,但不明显。

[NH3-N]的平均值自1月至6月随月份呈减小趋势,10月逐渐开始回升,其中5—9月平均值相对较低,最大平均值出现在3月,而最高值在1月,这与DO月变化规律略相似。NH3-N是水体中的主要耗氧污染物之一,较高[NH3-N]不利于鱼类及某些水生生物的生长。5—9月为长江流域汛期,降水增多,致使流入河道的水量和水流速度加大,稀释能力增强,加之水生动植物开始生长生殖,对氮元素的需求量增大。同时该时期处夏季温度较高,微生物活性较强,硝化反应的速率提高,故[NH3-N]相对较低[48];而12月至翌年3月处长江流域非汛期,降水减少,生活污水、农业排水与工业废水成为河流的主要补给来源,水体自净能力差[49]。同时,水生生物生长缓慢甚至死亡,对氮等营养元素的吸收利用减少,使得河流中氮元素呈增长趋势,故而水体中[NH3-N]升高,这表明长江流域NH3-N污染负荷主要来自点源[29]。M-K趋势检验显示NH3-N通过了0.05的显著性检验,呈显著下降趋势。

当含有大量有机物质、氮磷物质浓度高的污水进入受纳水体后,会造成营养物质不断积累,引起浮游植物和藻类吸收NH3-N大量生长繁殖[48],使得水体底部缺氧,加剧水体富营养化[50]。同时,NH3-N和有机物等耗氧物质进入水体后,NH3-N的硝化过程、有机物的降解过程会消耗大量溶解氧[51]。而过高或过低的pH会阻碍硝化细菌的分解作用,使得有机物不易分解。当水体中的DO较低时,水质的变化还会引起沉积物中NH3-N的释放[52]。初步判定pH、DO、CODMn和[NH3-N]这4项水质指标间存在着相关关系。为定性分析其相关性,本研究通过Pearson相关性分析来明确各水质指标间的相关性,借助SPSS Statistics 25软件计算其相关系数(见表4)。pH、DO和CODMn与[NH3-N]的数据均符合正态分布,相关性p值均小于0.01,变量间有显著相关性。从Pearson相关系数来看,pH与DO具有强正相关性,与CODMn和NH3-N有中等程度负相关性,DO与CODMn和NH3-N也有中等程度负相关性。这表明CODMn和NH3-N为长江流域的耗氧污染物,而CODMn与NH3-N呈现出线性相关关系。

-

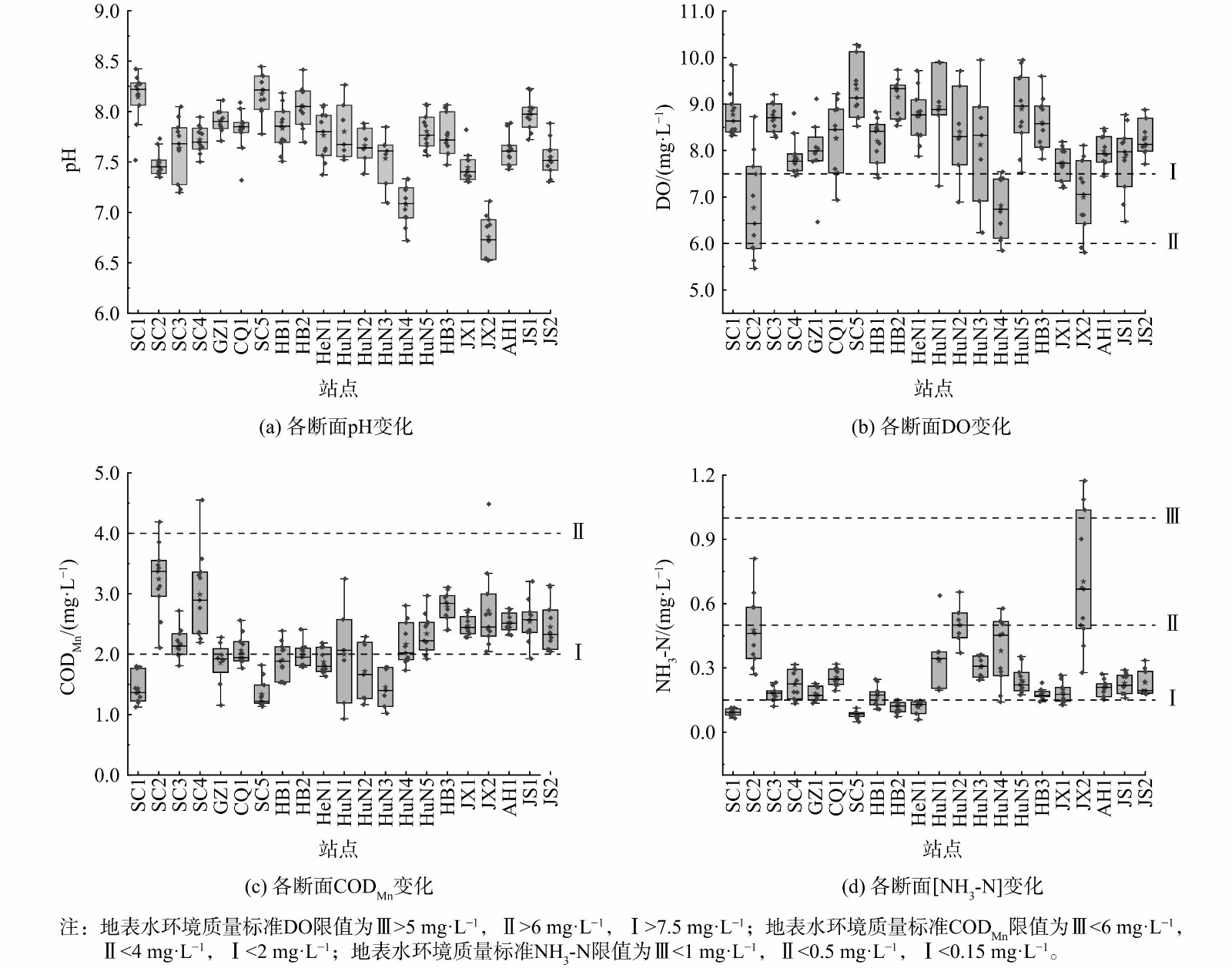

YRB各重点监测断面2008—2018年4项水质指标浓度变化见图3,同时利用M-K趋势检验分析各断面各指标的变化趋势(见表3)。长江流域各断面的pH为6.53~8.45,均在内陆地表水的正常范围内,其中SC1和SC5站点pH相对较高,为7.52~8.45,均呈显著下降趋势,HuN4和JX2站点pH相对较低,为6.53~7.33,且均呈下降趋势。过高或过低的pH (>8.5或<6.5时) 均会抑制水中的微生物活动,阻碍硝化细菌的分解作用,有机物不易分解会导致水体自净能力降低、水质恶化。

各重点断面DO有所波动,各站点年均值基本未超过地表水Ⅲ类限值。其中,SC2、HuN4和JX2站点部分年份DO达到Ⅲ类水标准,大部分站点DO处于Ⅰ类水限值内。从M-K趋势来看,SC2、HuN4和JX2站点均有显著上升的趋势。DO是衡量水体环境质量的重要指标之一,被用来表征水体自净能力,可直接反映生物的生长状况和水体污染程度[37]。SC2站点河段流经很多工业园区,沿途接收了大量工农业和生活污水、有机污染物和营养物质;HuN4站点处洞庭湖入口,受生活污水、工业废水、畜禽养殖污染影响严重;JX2站点位于南昌市下游,接收了南昌市的大量污废水,导致这些站点DO相对较低。

各重点监测断面的CODMn整体波动不大,除上游地区个别站点差异较大,其中SC2和SC4站点的CODMn呈现相对异常高值,部分年份超过地表水Ⅱ类限值,但长期来看有下降趋势。下游地区整体差异较小,除JX2站点有出现CODMn达到Ⅲ类水标准,且仍有上升趋势。CODMn是表示水中还原性物质含量的指标,由于水中主要的还原性物质是有机物,故也可作为衡量水中有机物质含量的指标。COD越高,即水体受有机物污染越严重[34]。SC2站点受附近工农业污染影响,致使有机物污染较为严重;SC4站点位于沱江与长江交汇处,且沱江流域内涵闸众多(共20座) ,受有机物蓄积污染水质常年处于超标状态,主要超标因子为COD[25];CODMn处于Ⅱ类水标准的站点主要集中于长江中下游及下游地区,工业相对较发达,故相较于上游及中上游地区CODMn高一些。

各重点监测断面中大部分站点[NH3-N]的波动范围较小,SC2和JX2站点污染较为严重,且波动较大,甚至JX2站点存在[NH3-N]超过地表水Ⅲ类限值的年份,但M-K检验显示下降趋势显著。SC1、SC5、HB2和HeN1站点基本处于Ⅰ类水限值内,但均有NH3-N污染增强的风险。JX2站点位于南昌市城市污水、工业废水排放的下游段,且处于赣江南支与鄱阳湖汇合处,受人类活动影响[NH3-N]偏高。SC2站点处于岷江和大渡河交汇处,污染物聚集且不易扩散,导致蓄积[NH3-N]较高。湖南各站点 (HuN1-HuN4) 均位于洞庭湖入湖口,作为通江湖其较短的换水周期对藻类生长具有明显的抑制作用,富营养化严重[53],故[NH3-N]相对较高。

-

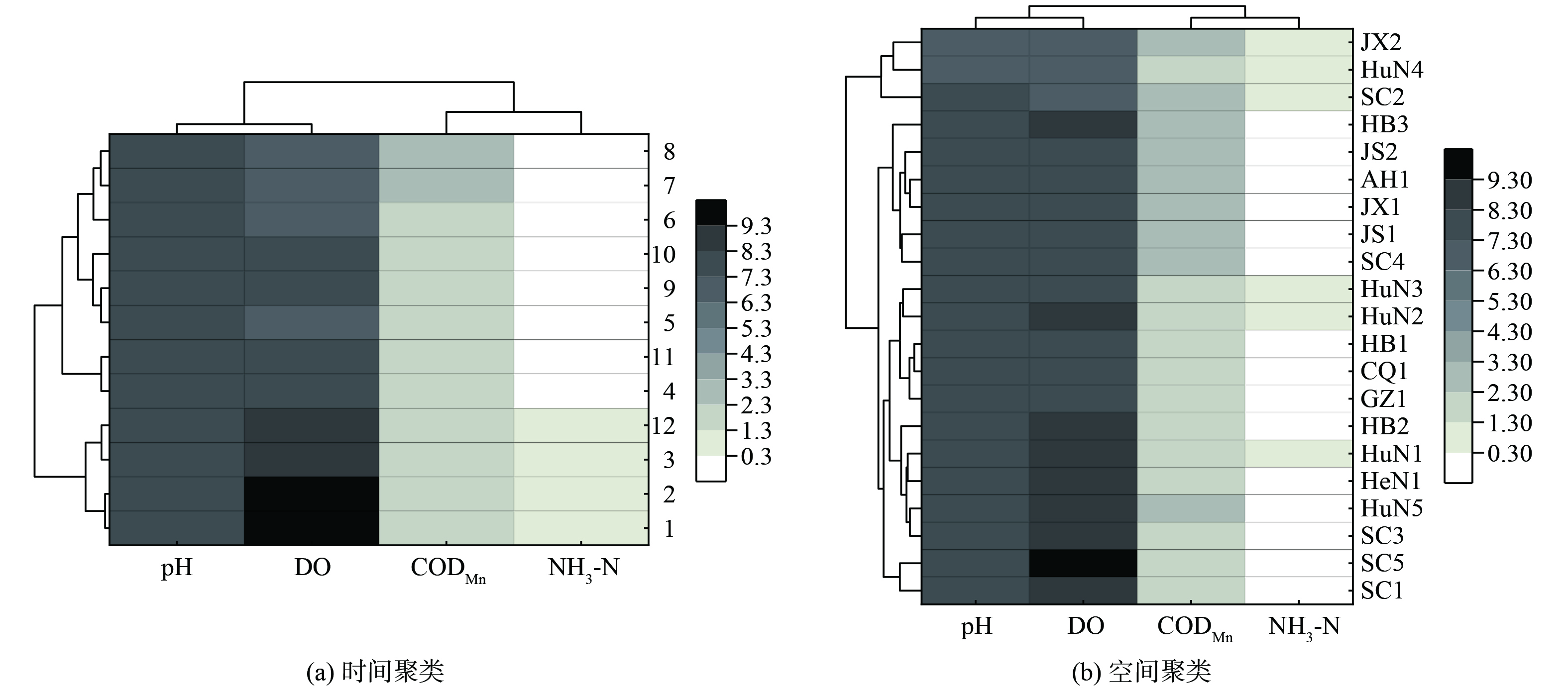

从水质评价和趋势分析可知,长江流域水质具有一定时空相似性和差异性,因此进一步对水质数据进行层次聚类分析。时间尺度聚类分析结果见图4(a),水质月值数据可分为2大类。1—4月和11—12月为一类,5—10月为一类,两类大体上代表汛期与非汛期,基本上与长江流域的汛期和非汛期相符。pH的全年变化较小,DO在12、1、2和3月较高,CODMn在7月和8月较高,[NH3-N]在1、2、3和12月较高。总体来看,非汛期DO和[NH3-N]较高,但NH3-N污染较为严重,而汛期DO和CODMn污染较严重。根据水质状况的综合评价结果,长江流域汛期水质明显劣于非汛期。分析其原因,可能是非汛期时降水量下降,径流水量减少,从而长江沿岸及各大干流和支流所携带的面源污染物的入江量大幅减少,使得水质出现好转,故将汛期作为水质管理和控制的关键时期。

空间聚类结果见图4(b),可确定3个组类。GⅠ为CQ1、HB1、GZ1、HuN2、HuN3、SC3、HuN5、HeN1、HuN1、HB2、SC1及SC5站点;GⅡ为JX1、AH1、JS2、SC4、JS1及HB3站点;其中SC2、HuN4和JX2站点为GⅢ。结合水质评价结果,从分组上来看,GⅢ这3个站点各水质指标均相对较差,故为水质较差的地区,且没有明显地理位置特点;GⅡ主要集中在中下游及下游地区,水质相对一般;GⅠ主要为长江上游及中上游地区,水质相对较好,故按照水质进行空间聚类结果是合理的。而出现这种规律的原因可能是:GⅢ中,四川乐山岷江大桥(SC2)站点处于岷江与大渡河汇合前,两江交汇、污染混合,污染物不易扩散,从而导致各污染指标数值偏高;湖南长沙新港(HuN4)站点位于湘江与洞庭湖汇合处,洞庭湖富营养化严重,有机污染较突出,且接收了湘江上游沿线城市尤其是衡阳市的生活污水、畜禽养殖业类农业污水[53],导致该站点水质相对较差;江西南昌滁搓(JX2)站点位于赣江南支即赣江水系下游段,接收了大量上游的污废水,且处于人口密集、工业排放密集地区[54]。GⅡ组所在地区较GⅠ地区人口密度大、工农业发达、相应的单位面积污染物排放量更大,且中下游是我国粮食主产区和渔业养殖重点区域,水资源消耗量大,化肥施用量也较高。同时,水体中污染物有累积效应,当污染物排放量大于水体自净能力后,少部分上游的污染物会随水流入中下游。此外,受长江流域地理和水文特征影响,长江上游主要流经高原和峡谷地带,河流水量丰沛、水流速度较大、换水周期短,水环境承载能力强;而长江中下游流经江汉平原河网区地势低平、水系发达,水流速度降低,水体自净能力相对较差。因此,除SC2、HuN4和JX2站点水质恶化较突出外,长江中下游及下游区域水质整体上劣于上游及中上游水质。

为验证上述空间聚类分析结果的准确率,采用判别分析法对时空聚类结果进行检验,同时识别存在显著差异性的水质指标。统计检验结果(表5)表明,时间上的判别函数及空间上的2个判别函数分别可解释各自所有水体污染物的信息,且时间上聚类分析正确率为91.7%,空间上为100%。Wilks’Lambda是组内平方和与总平方和之比,其越小表示组间有差异,而只有组均值不等时判别分析才有意义[55]。时间和空间上的Wilks’Lambd分别为0.154和0.074、0.524,且判别函数的显著性检验值均小于0.05,这说明水体污染物的时空聚类结果有效。

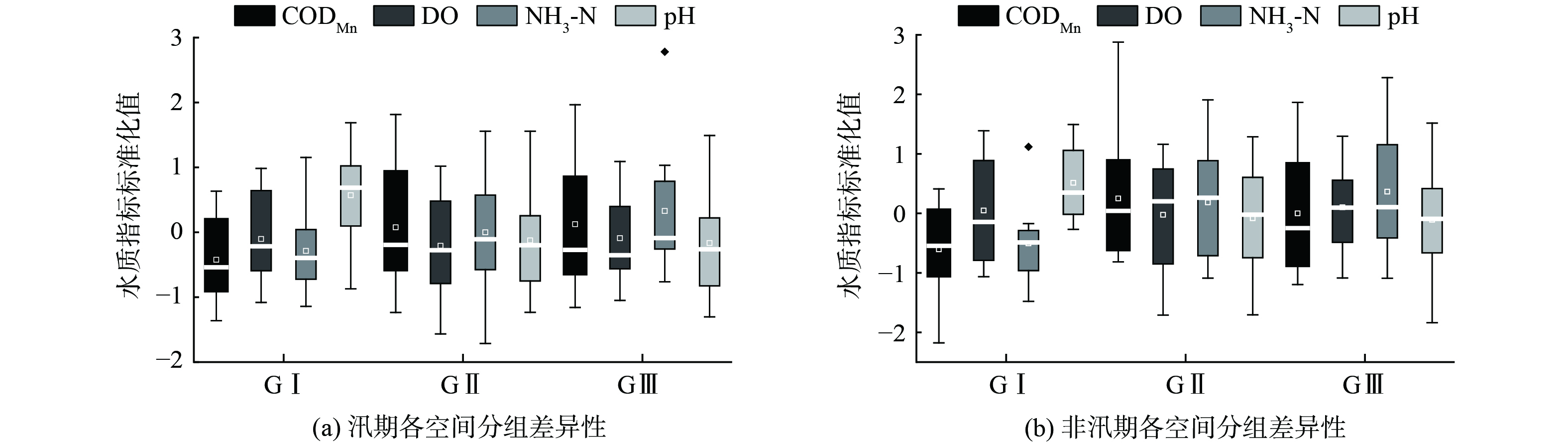

由判别分析所建立的判别函数各变量系数矩阵(表6)可见,在不同水期下GⅠ、GⅡ、GⅢ组的判别函数由不同的水质指标系数构成,即不同水期(汛期与非汛期)或不同区域(GⅠ、GⅡ、GⅢ组)上的水质特征表现均存在差异。从各空间分组在不同水期下的水质指标差异性(图5)可见,GⅠ组的pH略高于其他组,大抵是上游及中上游地区地形地貌较下游地区复杂,受自然条件的影响pH略高;[NH3-N]汛期并没有因为雨量大稀释作用增强而低于非汛期,这表明该区NH3-N污染负荷来自面源。汛期GⅡ组的CODMn明显高于其他组,这说明该区域受工农业及生活废水污染影响有机物质量浓度较高,而非汛期CODMn偏低。这可能是由于非汛期降雨减少、气温降低,藻类及其他浮游生物的生长生殖受阻,致使有机物质量浓度减小。GⅢ组汛期和非汛期的DO明显低于其他组,而CODMn和[NH3-N]反之。这说明该区域污染最为严重,这与前文的水质评价情况相符。因此,3组水质指标整体的污染情况为GⅢ>GⅡ>GⅠ。

-

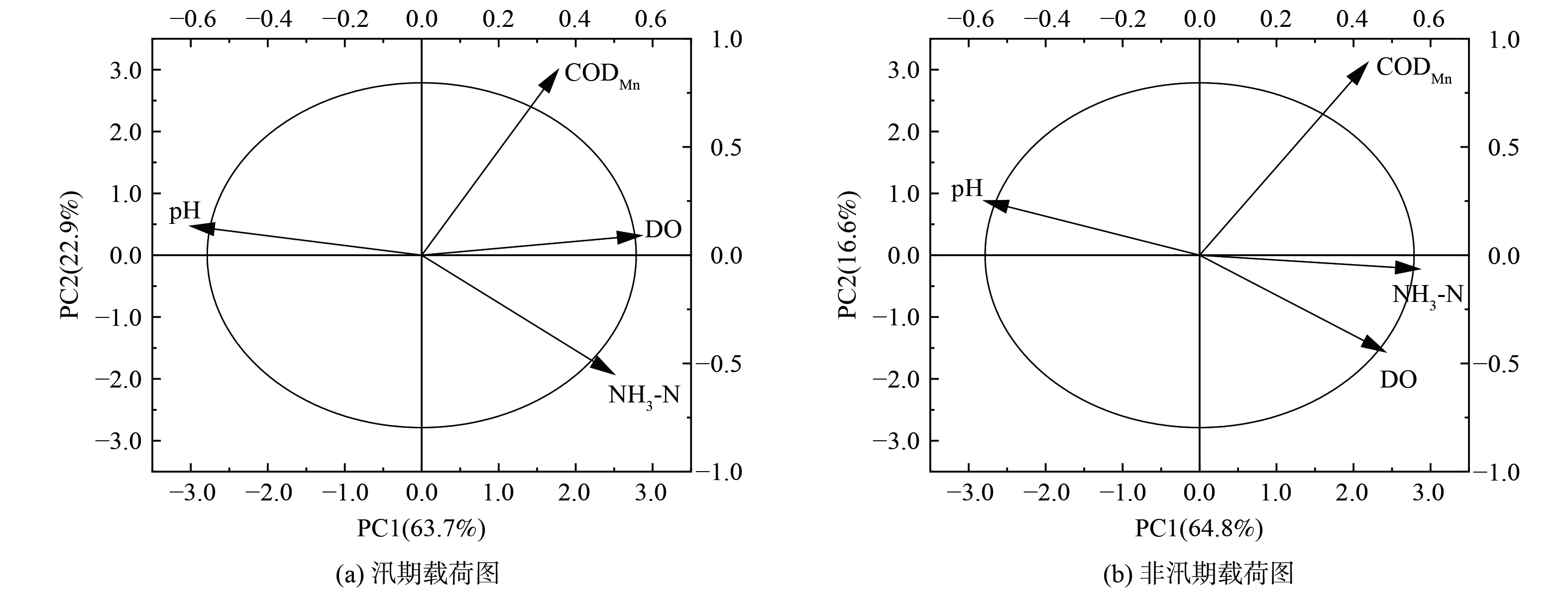

由于各项指标的单位不同,为消除各指标量纲的影响,需对原始数据进行标准化处理,本研究采用Z-Score标准化。其中,由于溶解氧为逆指标,即数值越大表征水质越好,故对其取倒数后再进行标准化[56]。通过SPSS分别对汛期和非汛期进行KMO检验和Bartlett球形检验,其中KMO检验值分别为0.678和0.719,均大于0.5,Bartlett球形检验P均为0.000,故适宜于主成分分析[56]。将汛期和非汛期各水质指标标准化后的数据进行PCA分析,以载荷图(图6)的形式呈现。汛期与非汛期PC1和PC2分别共解释了86.6%和81.4%的方差,对比各指标,pH载荷非常接近,CODMn汛期略高于非汛期,而DO和NH3-N汛期<非汛期。根据载荷分析,PC1汛期主要影响因子为CODMn和DO,非汛期为CODMn和NH3-N,PC2汛期和非汛期均为pH。鉴于PC1解释方差占比最大,长江流域主要污染指标为CODMn和[NH3-N],其中汛期主要为DO和CODMn,非汛期为[NH3-N]。

由水质指标不同水期各空间分组的显著性差异(图5)可知,GⅠ、GⅡ、GⅢ组在不同水期下的水体污染物特征有较大差异。因此,将时间和空间聚类结果相结合很有必要,以窥不同水期下各区域的污染源特征。计算3组监测断面汛期与非汛期的KMO与Bartlett检验P(表7),均满足KMO>0.5,P<0.05,故可进行PCA分析。根据特征值>1的原则,GⅠ、GⅡ和GⅢ组在汛期和非汛期均提取2个主成分因子。观察GⅠ组,汛期时,PC1方差贡献率为62.774%,与DO和CODMn正相关,其中CODMn反映了水体有机污染,GⅠ组位于长江上游及中上游地区,受工农业产品加工厂污水排放影响,有机污染严重,而DO与耗氧有机物的降解作用有关,有机物含量增加的同时对DO也有一定影响;PC2解释了25.59%的水质信息,表征因子为pH,推断是上游地区地形地貌对水质的影响[57]。在非汛期时,PC1的表征因子为DO、[NH3-N]和CODMn,这说明此类污染主要来源于营养盐和有机物,相较于汛期本期NH3-N占了较大的载荷,大抵是与汛期水量大稀释作用明显有关;PC2解释了26.667%的水质信息,其表征因子仍是pH。对于GⅡ组,汛期和非汛期的PC1均与pH、CODMn和[NH3-N]相关,鉴于该区矿厂、造纸业、畜牧业以及农耕业发达,因此PC1是由畜牧污染物以及工农业废水排入长江导致的耗氧有机物和营养盐污染;PC2的表征因子为DO,且呈负相关,这表明DO随着营养盐污染的加重出现了负增长。对于GⅢ组,汛期和非汛期的PC1均与DO、CODMn和[NH3-N]相关,GⅢ组3个站点位于河流入口处、交汇处以及所属地市的下游,接收了大量未经严格处理的工农业和生活污水造成有机物和盐类污染,属污染较严重地区;汛期PC2的方差贡献率为26.269%,表征因子为[NH3-N]。鉴于汛期的大雨量却没有稀释[NH3-N],推测PC2是外源输入的营养盐类污染,非汛期PC2的表征因子为pH,反映了水体的酸碱度。

在PCA分析确定长江流域不同水期不同区域上的主要污染物来源及空间分布的基础上,进一步通过构建APCS-MLR模型来量化主成分因子对各指标的污染贡献率,以实测水质指标浓度值为因变量,绝对主因子得分为自变量进行多元线性回归,结果见表8。各水质指标的可决系数R2为0.669~0.923,线性拟合度较高,且实测与预测的浓度比值均接近于1。这表明APCS-MLR模型适用于长江流域污染物的溯源,计算结果较为可靠。GⅠ组中除[NH3-N]外,均受到PC1的显著影响,贡献率均大于25%,PC2主要影响CODMn,这表明GⅠ组主要污染源为耗氧有机物,生活源是水体COD污染的主要来源,且GⅠ组中有2个站点位于水库,水库蓄水时滞留部分有机物造成污染[58],因此GⅠ组为生活源有机物面源污染和水库蓄积污染,这与董妍兰等[59]的发现相对应。而自然因素影响相对较弱的GⅡ组,其PC1主要影响[NH3-N]和CODMn,PC2对DO的贡献率为17.32%,这表明其水质主要受营养盐和有机物污染。GⅢ组主要是有机物污染,其次是营养盐污染,耗氧有机物影响指标为DO和CODMn,其中DO贡献率高达74.82%。

-

以上监测和分析结果表明,2008—2018年间长江流域水质状况整体良好,以II类为主,占71.39%。在时间变化上,长江流域pH和DO都受温度影响很大,5—10月温度升高时pH和DO降低。由于夏季降雨丰富、气温较高,适宜藻类及其他浮游生物生长生殖,其代谢物最终转化为一些有机或无机物,故CODMn汛期劣于非汛期,但整体差异较小。这可能是由于自“十一五”开始,CODMn作为约束性指标被纳入“十一五”规划纲要,各级政府、部门加大力度采取多方举措来降低COD排放,关闭高污染高能耗企业,推动污水处理厂建设以及产业结构调整等,致使工业点源污染减少[29]。汛期的[NH3-N]明显优于非汛期,这与汛期降水多水量大稀释作用明显有关[54]。M-K趋势分析结果显示,pH下降趋势不显著;DO上升趋势明显;CODMn也呈上升趋势,但不明显;NH3-N呈显著下降趋势。

在空间分布上,SC2、HuN4和JX2站点的pH和DO相对较低。这可能是由于SC2站点河段流经很多工业园区,沿途接收了大量工农业和生活污水、有机污染物以及营养物质;HuN4站点位于湘江与洞庭湖汇合处,受上游尤其是衡阳市的生活污水、工业废水、畜禽养殖污染影响;JX2站点处于南昌市下游,大量污废水聚集。同时,SC2站点受附近工农业污染影响,有机物污染严重,CODMn常年偏高;SC4站点位于沱江与长江交汇处,沱江流域内涵闸众多,受有机物蓄积污染水质常年处于超标状态,主要超标因子为COD,同时农业面源污染与城市径流污水严重[25],CODMn呈现异常高值;JX2站点位于南昌市城市污水、工业废水排放的下游段及鄱阳湖入口处,污废水大量涌入,故[NH3-N]出现异常高值。因此,这3个站点单独被聚类为一组(GⅢ),但长远来看均有改善的趋势。此外,在长江下游及中下游地区,经济较发达,中下游地区矿山企业、下游地区造纸业众多,且大多邻近长江干流及湘江流域[29],大量未经严重处理的生活生产废水排入河流,同时也接收了大量来自上游的污染物,致使有机物和营养盐污染较为严重。而GⅠ组主要位于长江流域上游及中上游地区,经济发展较缓慢,受污染较少,但存在水库蓄水时营养盐和有机物滞留的情况,故该区域营养盐污染主要为面源污染。

-

1) 长江流域水质等级以Ⅱ类为主,并具有一定时空相似性和变异性。根据时空层次聚类分析显示,时间上可分为两类:1—4月和11—12月为一类,5—10月为一类,与长江流域汛期和非汛期对应;空间上可分为3组,SC2、HuN4和JX2站点为GⅢ组,GⅡ组集中于中下游及下游地区,除SC4站点位于上游,GⅠ组位于长江上游及中上游地区。时间上水质污染程度为汛期>非汛期;空间上水质污染状况表现为GⅢ>GⅡ>GⅠ。

2) 在时间变化上,汛期的DO、[NH3-N]的平均值小于非汛期,汛期平均CODMn大于非汛期,汛期水质控制指标为DO和CODMn,非汛期水质控制指标为NH3-N。其中,CODMn污染负荷主要为面源污染,NH3-N主要来自于点源。在空间分布上,SC2、HuN4和JX2站点的DO明显较低,其中SC2站点CODMn呈现相对异常高值,JX2和HuN2站点NH3-N污染较为严重。

3) APCS-MLR模型溯源显示,长江流域主要污染指标为CODMn和[NH3-N],流域内污染负荷的贡献主要来自于人类活动,如工业废水、生活污水、水电开发以及畜禽养殖等。上游及中上游地区水体主要受到耗氧有机物蓄积污染和面源营养盐污染,其中SC4站点涵闸有机物蓄积污染。中下游及下游地区水体受点源营养盐及有机物面源污染严重,SC2、HuN4和JX2站点属局部污染严重,污染源主要来自有机物,其次是营养盐。

长江流域重点断面水质时空变异特征及污染源解析

Spatial and temporal variability of water quality at key cross-sections in the Yangtze River Basin and analysis of pollution sources

-

摘要: 为明晰长江流域水质时空分布特征并解析污染源,基于长江流域21个水质监测断面2008—2018年的pH、溶解氧(DO)、高锰酸盐指数(CODMn)及氨氮质量浓度([NH3-N])数据,采用M-K趋势检验、相关性分析和层次聚类分析,对流域内水质时空动态变化趋势及特征进行综合识别,并结合绝对主成分回归分析法(APCS-MLR)解析污染物来源。结果表明,研究区内重点断面水质类别以II类为主,占71.39%。在时间上,水质污染程度表现为汛期(5—10月)劣于非汛期(1—4月和11、12月),汛期主要污染指标为DO和CODMn,非汛期主要污染指标为[NH3-N];在空间上,21个监测断面聚类为3组,其水质优劣排序为GⅢ(四川乐山岷江大桥、湖南长沙新港、江西南昌滁搓站点)>GⅡ(中下游及下游)>GⅠ(上游及中上游)。结合主成分分析和多元回归分析得出,在所基于的指标中CODMn和NH3-N是研究区内典型污染物,GⅠ组水体主要受营养盐面源污染和耗氧有机物蓄积污染;GⅡ组水质受工业生产和人类活动影响其营养盐和有机物污染严重,而自然因素影响较弱;GⅢ组站点属局部污染严重,污染源主要是有机物,其次是营养盐。上述研究结果可为长江流域针对性水环境治理、污染控制和改善提供参考。

-

关键词:

- 长江流域 /

- 层次聚类 /

- APCS-MLR模型 /

- 污染源解析

Abstract: In order to clarify the spatial-temporal distribution characteristics of water quality in the Yangtze River Basin and analyze the pollution sources, Mann Kendall test, correlation analysis, and hierarchical clustering analysis were adopted based on the pH, dissolved oxygen (DO), permanganate index (CODMn) and ammonia nitrogen (NH3-N) data of 21 water quality monitoring sections in the Yangtze River Basin from 2008 to 2018. The spatial and temporal dynamic change trend and characteristics of water quality in the basin were identified comprehensively, and the sources of pollutants were analyzed by absolute principal component regression analysis (APCS-MLR). The results showed that the water quality of key sections were class II, accounting for 71.39%. In terms of time, the water pollution degree in flood season (May-October) was worse than that in non-flood season (January-April, November and December). The main pollution indexes in flood season were DO and CODMn, and the main pollution indexes in non-flood season was NH3-N. In terms of space, the 21 monitoring sections were grouped into 3 groups, and the quality of water quality was ranked as GⅢ(Minjiang Bridge in Leshan, Sichuan Province, Changsha Xingang in Hunan Province, Nanchang Chuzhu station in Jiangxi Province)>GⅡ(middle and lower reaches)>GⅠ(upper and middle reaches). The results of principal component analysis and APCS-MLR showed that CODMn and NH3-N were typical pollutants in the study area, and the water quality of group GⅠ was mainly polluted by the non-point source nutrients and the accumulation of oxygen-consuming organic matter. The water quality of group GII was seriously polluted by nutrients and organic matter due to industrial production and human activities, while the influence of natural factors were relatively weak. The sites of group GIII were seriously polluted, and the pollution sources were mainly organic matter, followed by nutrients. The findings from this study can provide theoretical basis for targeted water environment management, pollution control and improvement in the Yangtze River Basin. -

目前,我国各大城市污泥处理处置压力巨大,多数污水处理厂的污泥未得到有效处理处置[1]。据预测,2020年我国城市污泥产生量将突破6×107 t·a−1(含水率80.0%),北京市的污泥产量也将达到2×106 t·a−1(含水率80.0%)[2]。近年来,北京市实施了污水治理三年行动计划,污水处理量大幅增加,污泥量也随之剧增。据不完全统计,每年北京市约有50.0%污泥得不到有效处置[3]。

目前,污泥处置主要方式有填埋、焚烧、建材利用,或经好氧发酵后土地利用(土壤改良、林地利用或农业利用等)。从2000年开始,欧洲已经对污泥填埋征收填埋税,要求减少直至完全禁止填埋。污泥作为建材原料在国外也有相关研究和实践,但污泥建材利用存在产品质量及环境污染风险等问题。污泥土地利用是一种有效的污泥最终处置方式。然而,污泥土地利用存在一定的潜在风险[4],若施用不当,容易造成环境的二次污染。相较于其他城市污泥处置技术,污泥焚烧在经济发达地区有其发展潜力[5],是一种成熟可靠的污泥处置方式[6]。将城市污泥直接掺烧到生活垃圾焚烧厂,关于直接掺烧比例和如何保证污染物达标排放,在国内还未见报道,更无大规模应用。而探索生活垃圾焚烧厂直接掺烧城市污泥是有意义的尝试[7]。掺烧城市污泥可以利用现有生活垃圾焚烧厂设备,有效实现两者体积和质量的减少,最终实现其无害化处理处置[8]。另外,采用掺烧城市污泥技术处置污泥可直接利用垃圾焚烧厂的设备,与生活垃圾共用焚烧设备及烟气净化等公用设施,只需增加污泥输送系统设备,大大降低了运营和维护成本[9-10]。

为研究不同比例下,直接掺烧城市污泥对垃圾焚烧厂系统的影响,本研究按照一定比例在城市生活垃圾焚烧厂直接掺烧城市污泥,将含水率80.0%左右的城市污泥直接掺烧到垃圾焚烧炉中,研究掺烧城市污泥前后对生活垃圾焚烧厂焚烧系统的影响。研究时间跨度将近3年,并对可能产生的二次污染问题提出有效的污染控制措施,以期为解决污泥处理处置问题提供新思路。

1. 实验部分

1.1 实验装置

实验在城市生活垃圾焚烧厂现有装置中进行。在不影响焚烧厂稳定运行的情况下,结合理论计算,将城市污泥直接掺烧比例控制在20.0%以内进行现场实验。研究从2016年开始,至2018年结束,跨越3年。

焚烧炉数量为2台,焚烧炉炉排型式为SN型炉排。每台焚烧炉额定处理垃圾量为800 t·d−1(即33.33 t·h−1),进炉垃圾低位发热量为8 044 kJ·kg−1。每台余热锅炉额定蒸发量为73.8 t·h−1,省煤器出口烟温190~200 ℃,锅炉热效率保证值79.8%。焚烧炉-余热锅炉年能力工作时间为8 000 h。污泥掺烧按照10.0%和12.5%比例进行(比例有时根据工况进行调整,最大不超20.0%)。污泥含水率小于80.0%。

根据实验研究所做出的工况调整:当焚烧炉炉膛温度超过950 ℃时,且蒸发量处于稳定期时投入污泥上料系统;当炉温下降至900 ℃时,减少污泥给料量,以确保炉温在850 ℃以上,从而保持焚烧锅炉负荷稳定。

1.2 掺烧方式

通过前拱的4个给料点和后拱的4个给料点,把污泥直接送入焚烧炉,并根据污泥掺烧运行工况适当调整切换给料点,保证污泥和垃圾的均匀混合。污泥通过全封闭管路及变位器泵送至焚烧炉的前拱和后拱,最终进入垃圾焚烧炉进行焚烧。

1.3 掺烧城市污泥性质

掺烧城市污泥来自于多个城市污水处理厂及工业企业的污水处理站。为确保掺烧的城市污泥为一般固体废物,在直接掺烧前,对所有污泥性质进行了监测,掺烧污泥含水率在72.3%~80.9%,pH为6.07~7.40,矿物油含量213~2 980 mg·kg−1,有机质含量50.0%~62.0%。

根据《关于污(废)水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》(环函[2010]129号)中的规定,专门处理工业废水(或同时处理少量生活污水)的设施产生的污泥,可能具有危险特性,应按《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别技术规范》和《危险废物鉴别标准》的规定,对污泥进行危险特性鉴别。实验前,将本研究用到的城市污泥进行检测和危险废物鉴别,确保其属于一般固体废物,符合入炉要求。

1.4 焚烧排放污染物测试方法

重金属、二恶英和酸性气体等是污泥焚烧排放的主要大气污染物。对本研究中污泥焚烧排放的尾气采用紫外光谱吸收法在线监测和手动现场采样监测相结合的方法进行监测。手动现场采样监测方法按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)中规定的测定方法进行。

2. 结果与讨论

2.1 城市污泥与生活垃圾掺烧比例的确定

对于干基低位热值为10 000 kJ·kg−1的城市污泥,水分达到79.9%时,混入生活垃圾的混烧污泥不提供能量,其热值将全部用于污泥含水的蒸发[11]。任庆玖[12]对城市生活垃圾与污泥进行混烧发现,含水率大于80.0%的污泥掺烧会降低热值,掺烧比例过高会引起炉温或工况的波动,严重时需辅助燃料助燃。已有研究表明,若污泥掺入的比例过大,会引起混合燃料含水率过高,导致热值降低,从而影响混合燃烧运行。因此,必须保证垃圾和污泥保持适当的混合比例。为保证垃圾焚烧炉的正常运行,一般将掺烧污泥比例控制在20.0%以内[13]。

在掺烧前通过理论计算,确定合理的掺烧比例。研究所在焚烧厂的生活垃圾低位热值为8 044 kJ·kg−1(平均值)。干污泥的热值为14 000 kJ·kg−1(理想值),污泥含水率为80.0%,水分的气化潜热以2 500 kJ·kg−1进行理论计算。若混合试样的低位热值为QL,污泥占混合试样的比例为X,计算方法[14]见式(1)和式(2)。

QL=8044(1−X)+(14000×20.0%−2500×80.0%)X (1) X=(8044−QL)/7244 (2) 根据热值和可焚烧性的关系,计算出在5种条件下临界值时试样的混合比例,结果见表1。

表 1 掺烧城市污泥所占混合试样的比例计算Table 1. Proportion calculation of mixed incineration municipal sludge in the mixed samples混合试样QL/(kJ·kg−1) 污泥提供热值/(kJ·kg−1) 污泥所占比例X 3 340.0 519.5 0.649 4 180.0 426.7 0.533 5 000.0 336.2 0.420 6 000.0 225.7 0.282 6 595.2 160.0 0.200 7 138.5 100.0 0.125 若要保证稳定地焚烧供热发电,低位热值需大于6 000 kJ·kg−1[14]。根据计算结果和运行经验,当掺烧城市污泥比例小于20.0%时,混合试样的热值大于6 000 kJ·kg−1,可进行焚烧发电。当污泥按照10.0%~20.0%掺烧比例与生活垃圾进行混合焚烧时,混合试样的着火温度相差不大。当掺烧比例超过30.0%,混合试样的着火温度上升,其综合燃烧的性能将变差。因此,本研究将污泥掺烧量控制在20.0%以下,这与陈兆林等[15]的研究结果相一致。

2.2 掺烧城市污泥对生活垃圾入炉量的影响分析

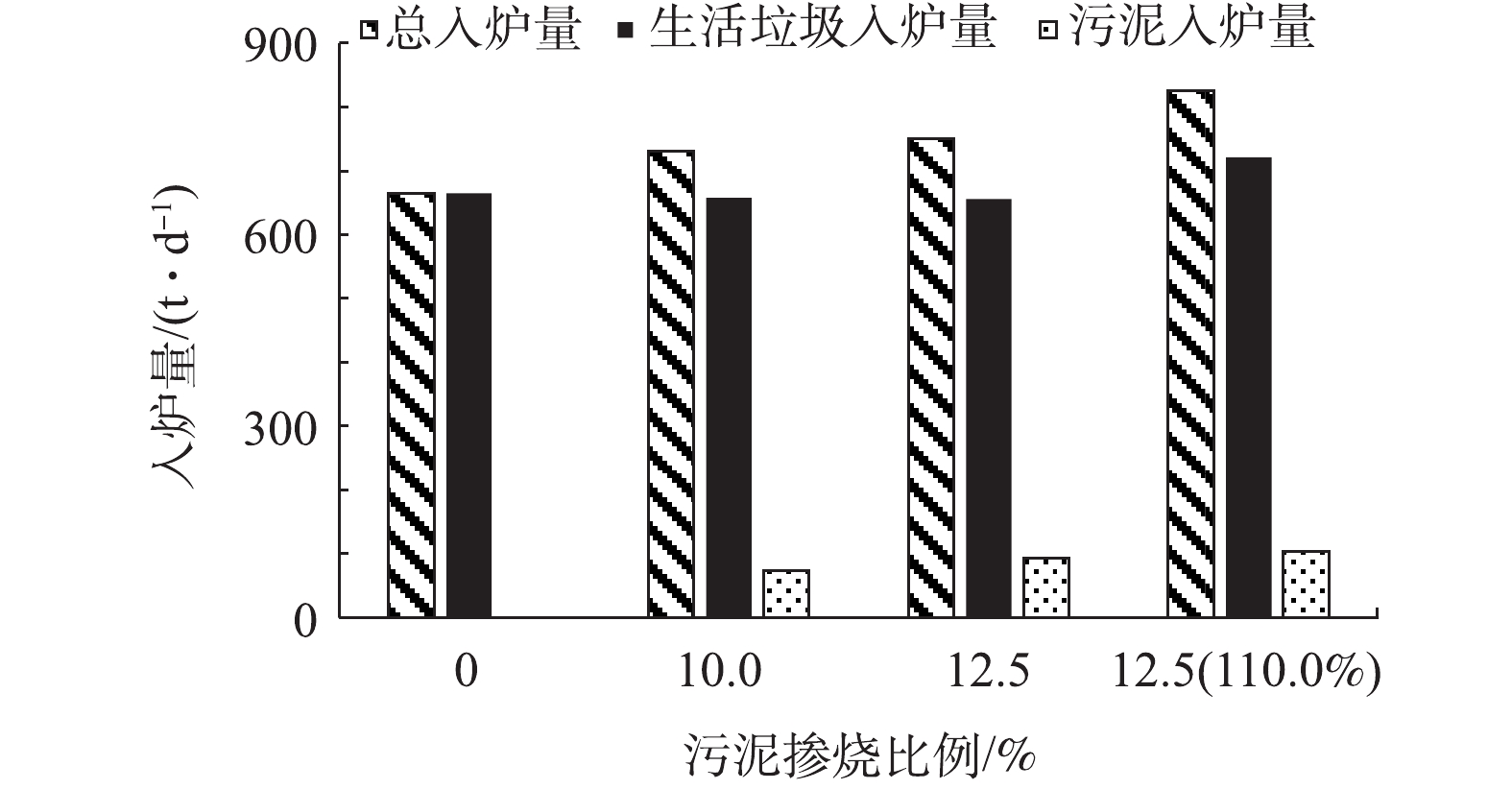

随着垃圾分类措施开始施行,未来垃圾焚烧厂入厂垃圾热值会进一步升高,焚烧炉处理量将呈现下降趋势。若要提高垃圾处理效率,必须通过降低入炉热值以保证焚烧炉的入炉量。因为城市污泥具有含水率高、热值低的特点,所以可通过掺烧城市污泥来降低入炉垃圾热值,从而提高入炉焚烧量。不同掺烧比例下,每日总入炉量和生活垃圾入炉量的变化情况见图1。由图1可知,污泥掺烧比例为12.5%时,额定工况下的每日最大入炉量为749.51 t·d−1(其中,生活垃圾每日入炉量为655.85 t·d−1,污泥每日入炉量为93.69 t·d−1),比不掺烧污泥时每日可增加84.37 t的入炉量,生活垃圾的每日入炉量略有降低,但影响程度不大。当在110.0%最大额定工况运行时,每日最大入炉量为824.46 t·d−1(其中,生活垃圾每日入炉量为721.40 t·d−1),比不掺烧污泥时每日的垃圾入炉量增加56.26 t·d−1。因此,城市污泥按12.5%的比例掺烧时,对生活垃圾入炉量的影响不大。

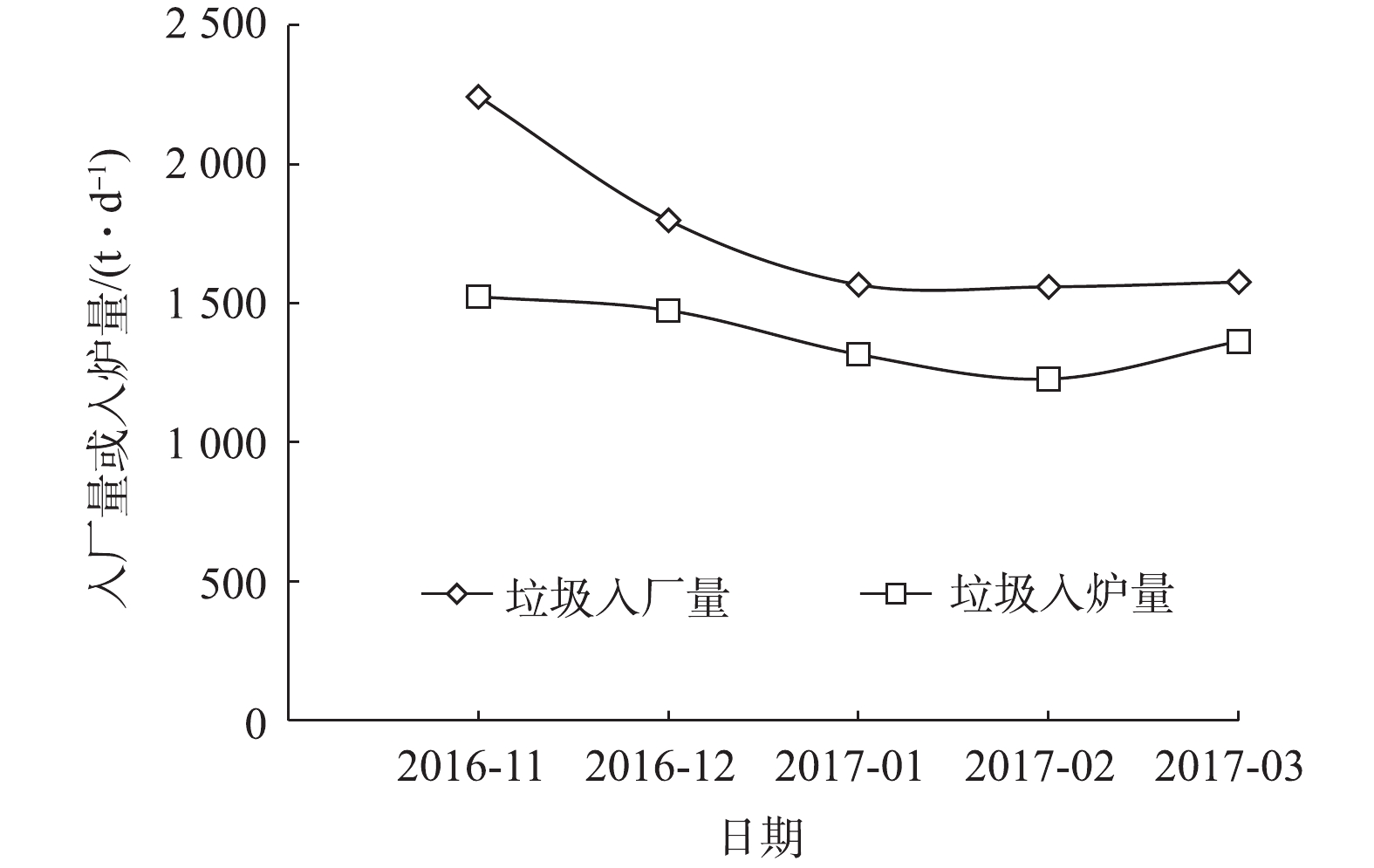

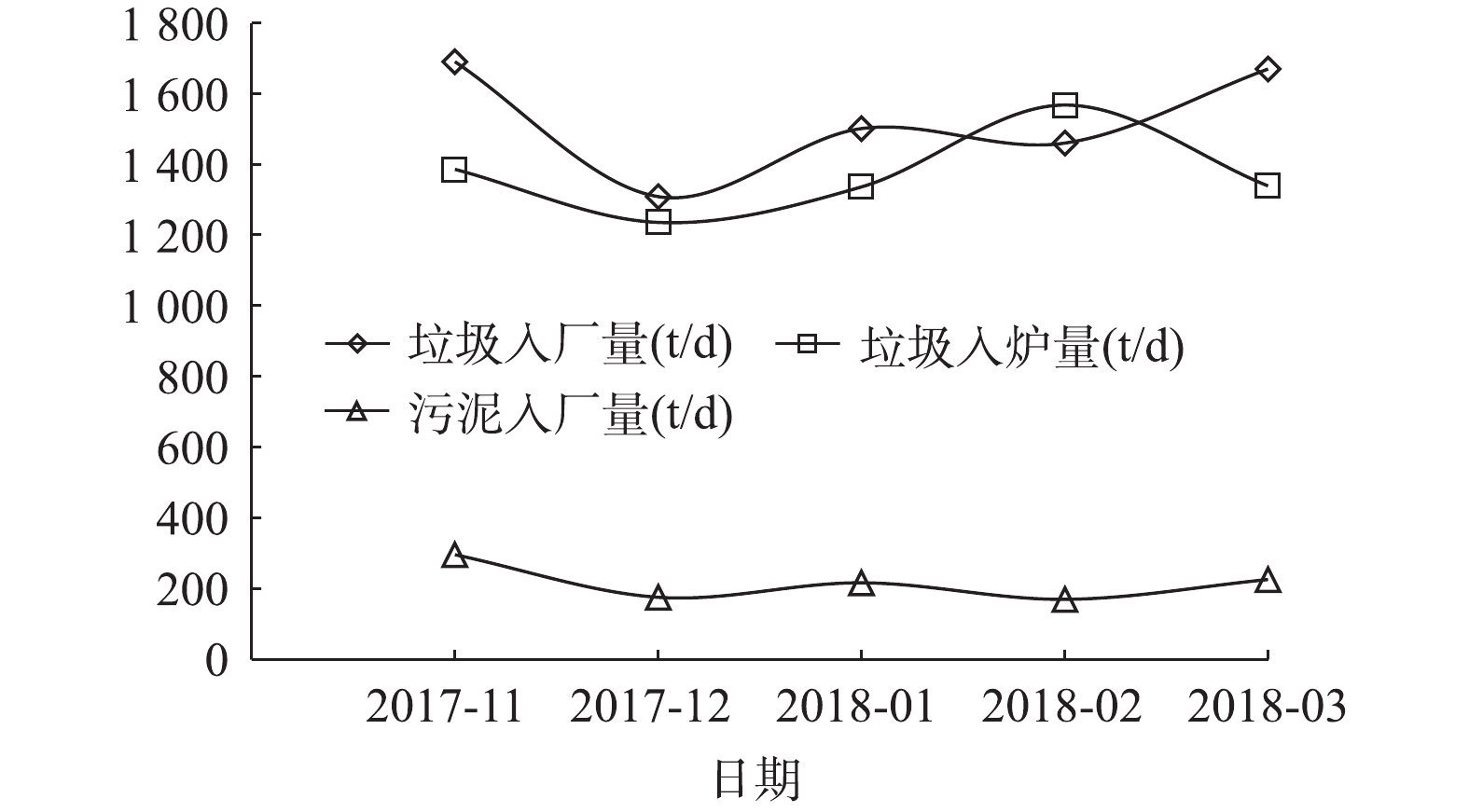

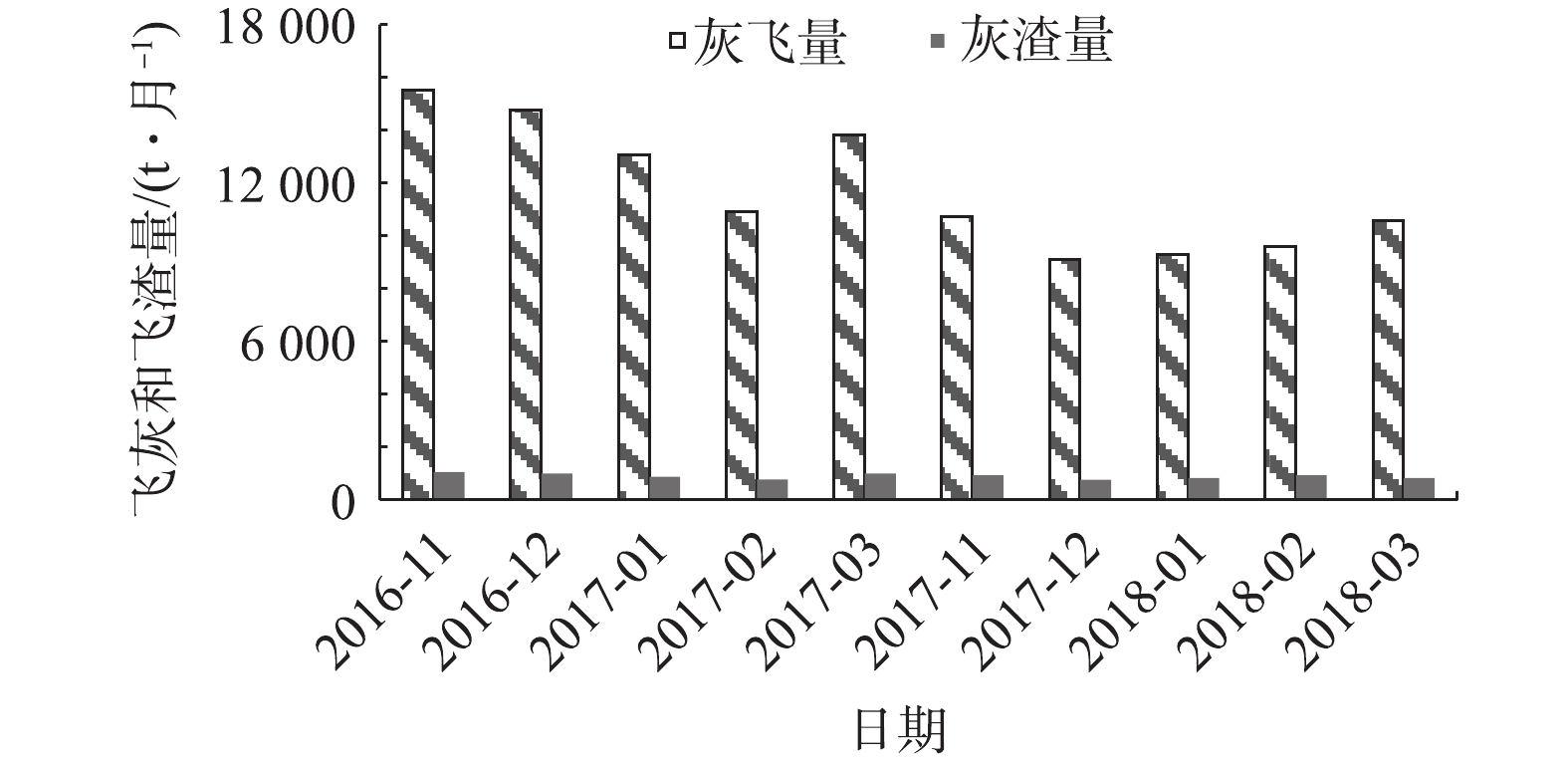

为研究掺烧城市污泥(含水率80.0%)对垃圾入炉量的影响,对相关运行数据进行了记录监测。掺烧污泥前(2016年11月—2017年3月)垃圾入厂量和入炉量的情况见图2;掺烧城市污泥后(2017年11月—2018年3月)垃圾入厂量和入炉量的情况见图3。

未掺烧污泥前,2016年11月—2017年3月垃圾入厂量和入炉量都呈下降趋势,垃圾每日平均入炉量仅为1 380.85 t·d−1,为设计值的86.3%。掺烧污泥后,2017年11月—2018年3月垃圾入厂量和入炉量均呈上升趋势,每日垃圾平均入炉量为1 373.49 t·d−1,每日污泥和垃圾的入炉总量平均为1 590.31 t·d−1,为设计值的99.4%。

分析以上数据可知,掺烧平均比例为12.5%~13.64%的城市污泥(含水率80.0%)时,生活垃圾的日入炉量并不会产生较大影响,但日入炉总量有较大提升,可达到额定处理量的99.4%,这也极大提高了焚烧炉的机械负荷。

2.3 污泥掺烧对污染控制系统的影响

焚烧炉采用烟气脱酸除尘一体化系统+活性炭石灰喷射+炉内脱硝等技术对烟气进行处理,处理后的烟气进入袋式除尘器。烟气颗粒物、中和反应物和活性炭吸附物均在除尘器中被捕集。除尘后烟气经引风机进入80 m高的集束烟囱排入大气。烟气脱酸除尘一体化系统以Ca(OH)2作为酸性气体的吸收剂,石灰和活性炭混合物用喷射风送入反应段入口。烟气中的酸性成分被混合物中的碱性成份Ca(OH)2吸收,生成CaSO3、CaSO4和CaCl2等。活性炭作为吸附剂可吸附重金属、二恶英和呋喃等。布袋除尘器采用两通道布置,除尘效率大于99.7%。采用正压浓相气力输送系统连续排灰,洁净的烟气通过引风机排入烟囱。炉内脱硝采用选择性非催化还原法(selective non-catalytic reduction,SNCR),烟气中的NOx被还原成N2、O2及水蒸气,处理后的烟气高空排放。

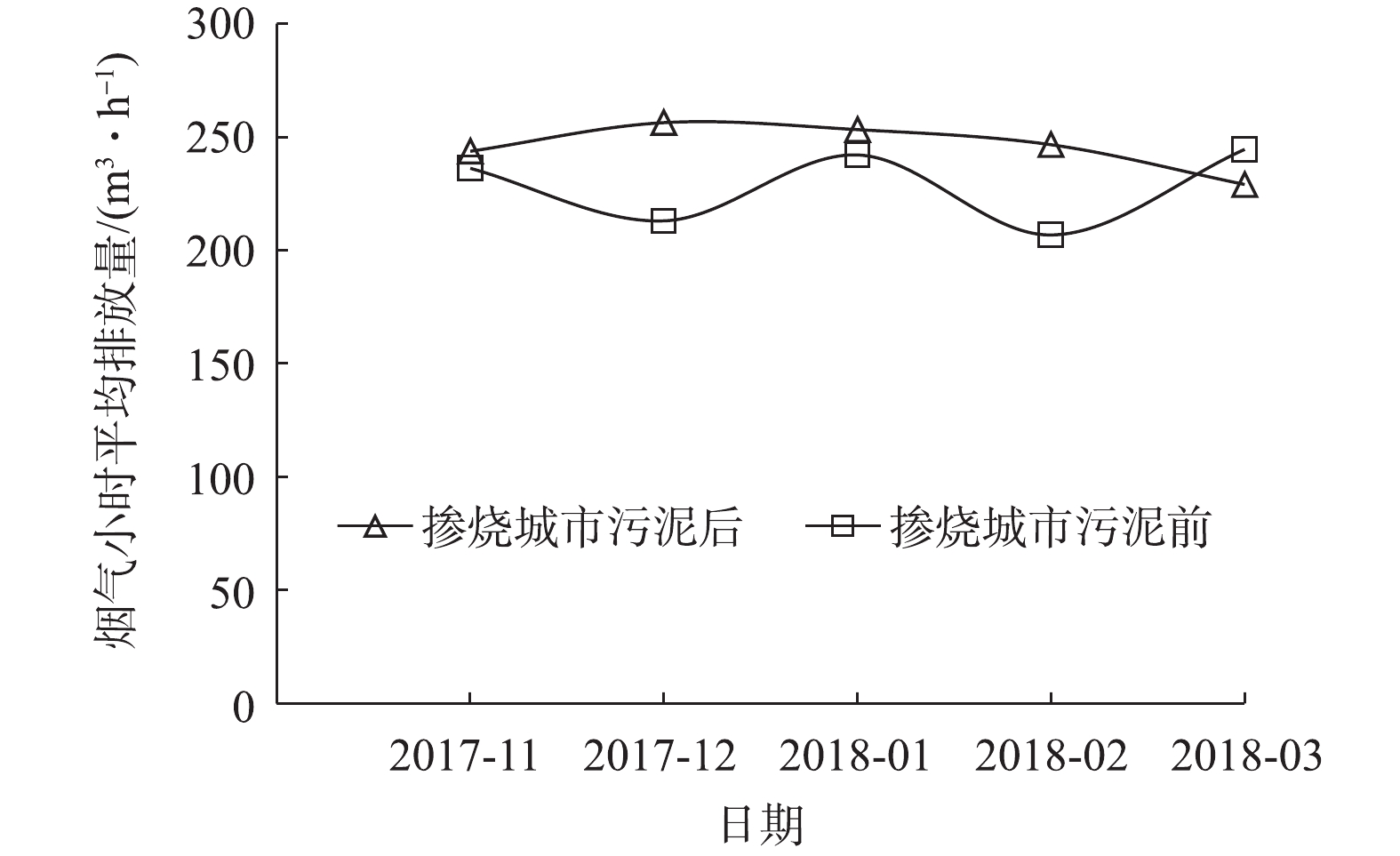

烟气量增加除对燃烧工况有一定影响外,还可能对排放的污染物有影响[16]。2016年11月—2017年3月(未掺烧城市污泥前)和2017年11月—2018年3月(掺烧城市污泥后)两段时期,烟气排放量变化情况见图4。

由图4可知,掺烧城市污泥后垃圾焚烧炉烟气的小时平均排放量比同时段的烟气排放量略有增加。根据统计计算,掺烧城市污泥后烟气的月平均排放量比掺烧污泥前增加了8 621 m3·月−1。这是由于污泥含水率较大(80%左右),转化的蒸汽量也大,导致烟气量略有增加。从整体上看,掺烧城市污泥对整个垃圾焚烧系统的烟气排放并未产生较大影响。

此外,比较掺烧城市污泥前后废气排口的大气污染物的监测数据(见表2)可知,烟气污染物排放浓度能满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)的相关标准要求。

表 2 城市污泥掺烧前后废气排口污染物监测数据Table 2. Pollutant monitoring data of waste gas outlet before and after mixed incineration of municipal sludgemg·m−3 工况及标准 颗粒物 氮氧化物 二氧化硫 氯化氢(以HCl计) 掺烧前 1.33~6.00 58.30~100.30 3.30~5.00 4.69~9.14 掺烧后 7.64×10−2~11.30 54.00~118.00 3.00~7.00 4.73~14.40 GB18485-2014 ≤30 ≤300 ≤100 ≤60 工况及标准 汞及其化合物(以Hg计) 一氧化碳 镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计) 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 掺烧前 <0.003 2.10~6.30 2.71×10−5~2.58×10−3 4.74×10−2~1.10×10−2 掺烧后 1.0×10−3~1.1×10−2 3.00~11.00 8.20×10−5~6.60×10−3 8.10×10−3~11.10×10−2 GB 18485−2014 ≤0.05 ≤100 ≤0.1 ≤1.0 垃圾焚烧厂对二恶英进行了监测,监测结果表明垃圾焚烧厂在未直接掺烧城市污泥前后排放的二恶英类均满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)相关限值(≤0.1 ng·m−3)要求(见表3)。

表 3 掺烧城市污泥前后垃圾焚烧炉二恶英废气监测结果Table 3. Monitoring results of dioxin waste gas from municipal solid waste incinerator before and after mixed incineration of municipal sludgeng·m−3 工况 监测日期 二恶英类毒性当量(TEQ)质量浓度 监测数值 平均值 城市污泥掺烧前 2017-02-27 0.012 0~0.096 0 0.039 5 2017-10-26 0.002 5~0.015 0 0.006 4 城市污泥掺烧后 2018-01-31 0.004 4~0.049 0 0.013 7 垃圾焚烧厂在生活垃圾掺烧城市污泥后,其排放的污水基本没有变化。在垃圾焚烧厂掺烧城市污泥前(2016年11月—2017年3月)和掺烧城市污泥后(2017年11月—2018年3月)飞灰和灰渣产生量对比情况见图5。在掺烧城市污泥后,垃圾焚烧厂飞灰和灰渣产生量相比较同时段的飞灰和灰渣产生量有减少,掺烧城市污泥对整个垃圾焚烧炉飞灰和灰渣产生量的影响可以忽略。

根据监测结果,焚烧飞灰样品各项指标均能达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)。炉渣经过鉴别后属于一般固体废物,交由垃圾填埋场填埋处置。

2.4 污染控制措施

根据前文数据,掺烧污泥比例逐渐增加时,燃烧工况会出现波动,同时烟气量也会有所增加。特别是在比例超过20.0%时,烟气经过2 s的流动,温度低于850 ℃,无法满足完全燃烧的要求,个别污染物排放浓度上升。为有效减少直接掺烧污泥对整个系统的影响,在掺烧过程中对工况和污染控制采取微调措施。

生活垃圾焚烧厂除了采用原有的烟气脱酸和除尘一体化系统、活性炭石灰喷射、炉内脱硝等措施控制烟气中污染物的排放外,还可采取了以下措施:1)严格控制掺烧比例不超过20.0%。在锅炉炉膛温度超过950 ℃,且蒸发量处于稳定期,投入污泥上料系统。根据炉膛温度变化情况,调整入炉污泥掺烧量。同时保证垃圾焚烧炉在正常运行时炉膛内烟气温度大于850 ℃,滞留2 s以上,并使烟气有足够的扰动;2)为有效控制掺烧后CO和二恶英排放浓度的升高,在掺烧过程中提高过量空气系数,以增加炉膛内氧浓度,实现垃圾完全燃烧,从而有效抑制二恶英类的生成。将烟气含氧量控制在6.0%~9.0%,即过量空气系数在1.40~1.75,烟气中CO浓度低于100 mg·m−3(标准状态下);3)在掺烧过程中,布袋压差因污泥掺烧量的增加出现递增,同时SO2、CO、HCl及重金属的排放略有上升。根据实际工况,在运行中及时调整布袋反吹压力,降低布袋压差,提高布袋的通流性,并根据SO2和HCl的排放情况,调整石灰给料量及再循环返料量。另外,为降低掺烧污泥带来重金属排放增加的风险,在原来的基础上增加污泥中活性炭投放量为0.05 kg·t−1,确保烟气中的重金属达标排放。

掺烧城市污泥过程产生的固体废物主要有焚烧炉炉渣和飞灰等。掺烧城市污泥后,灰渣量相对掺烧污泥前变化不大。为了防止飞灰飞扬对环境的影响,在料仓上设有抽风罩和布袋除尘器,房间内所有的抽风管也都装过滤器或过滤网,各滤网(袋)上积灰定期清除,交给有资质的单位进行处理处置。

3. 结论

1)城市污泥直接掺烧必须符合国家相关规定,直接掺烧的污泥含水率应该小于80.0%,比例不大于20.0%,且必须是一般固体废物才能进入垃圾焚烧厂进行直接掺烧。

2)根据掺烧结果可知,直接掺烧12.5%左右的污泥混烧,对生活垃圾入炉量及焚烧炉稳定以及污染物的排放量均未产生较大影响。根据掺烧城市污泥的烟气监测结果,直接掺烧城市污泥后,排放的污染物浓度略有升高,但都满足排放相关限值要求。掺烧前后产生的固体废物产生量没有太大变化,未对周围环境造成影响。

3)为有效控制废气中各污染物的排放浓度,应严格控制直接掺烧城市污泥的含水率和掺烧比例,根据炉膛温度变化情况(炉膛温度超过950 ℃),调整入炉污泥掺烧量。在掺烧过程中提高过量空气系数,增加炉膛内氧浓度,抑制二恶英类污染物生成。根据运行情况进行及时调整,适当增加石灰和活性炭的给料量,确保污染物稳定达标排放。

4)生活垃圾焚烧厂按照一定比例直接掺烧城市污泥(含水率80.0%)在技术上可行,污染物排放可控。该技术未来可作为一种解决污泥出路的有效处置方法。

-

表 1 长江流域的基本信息(从西到东)

Table 1. Basic information of the Yangtze River Basin (from west to east)

序号 站点编码 站点名称 河流名称 省份 位置 经度 纬度 断面情况 1 SC1 四川攀枝花龙洞 长江 四川 上游 101.66°E 26.59°N — 2 SC2 四川乐山岷江大桥 岷江 四川 上游 103.76°E 29.51°N 与大渡河汇合前 3 SC3 四川宜宾凉姜沟 岷江 四川 上游 104.43°E 28.78°N 入长江前 4 SC4 四川泸州沱江二桥 沱江 四川 上游 105.45°E 28.90°N 入长江前 5 GZ1 贵州赤水鲢鱼溪 赤水河 贵州 上游 105.74°E 28.61°N 黔-川省界 6 CQ1 重庆朱沱 长江 重庆 上游 105.85°E 29.02°N 川-渝省界 7 SC5 四川广元清风峡 嘉陵江 四川 上游 105.88°E 32.67°N 陕-川省界 8 HB1 湖北宜昌南津关干流 长江 湖北 三峡大坝 111.27°E 30.76°N 三峡水库出口 9 HB2 湖北丹江口胡家岭 丹江口水库 湖北 中游 111.50°E 32.57°N 库体 10 HeN1 河南南阳陶岔 丹江口水库 河南 中游 111.71°E 32.67°N 南水北调中线取水口 11 HuN1 湖南常德坡头 沅江 湖南 中游 112.13°E 28.92°N 入洞庭湖 12 HuN2 湖南常德沙河口 澧水 湖南 中游 112.13°E 29.47°N 入洞庭湖 13 HuN3 湖南益阳万家嘴 资水 湖南 中游 112.63°E 28.80°N 入洞庭湖 14 HuN4 湖南长沙新港 湘江 湖南 中游 112.84°E 28.34°N 入洞庭湖 15 HuN5 湖南岳阳城陵矶 长江 湖南 中游 113.23°E 29.54°N — 16 HB3 湖北武汉宗关 汉江 湖北 中游 114.22°E 30.58°N 入长江前 17 JX1 江西九江河西水厂 长江 江西 中游 115.75°E 29.81°N 鄂-赣省界 18 JX2 江西南昌滁槎 赣江 江西 中游 116.08°E 28.77°N 入鄱阳湖 19 AH1 安徽安庆皖河口 长江 安徽 下游 117.03°E 30.50°N 入洞庭湖 20 JS1 江苏南京林山 长江 江苏 下游 118.52°E 31.89°N 皖-苏省界 21 JS2 江苏扬州三江营 夹江 江苏 下游 119.65°E 32.35°N 南水北调东线取水口 表 2 地表水环境质量评价基本指标评分限值及占比

Table 2. Basic index categories and proportion of surface water environmental quality assessment

水质类别 pH DO/ (mg·L−1) CODMn/ (mg·L−1) [NH3-N]/ (mg·L−1) 2008—2018年 水质标准占比 Ⅰ类 — ≥7.5 ≤2 ≤0.15 10.89% Ⅱ类 ≥6 ≤4 ≤0.5 71.39% Ⅲ类 ≥5 ≤6 ≤1.0 13.48% Ⅳ类 ≥3 ≤10 ≤1.5 3.52% Ⅴ类 ≥2 ≤15 ≤2.0 0.42% 劣Ⅴ类 <2 >15 >2.0 0.29% 表 3 水体污染物时空水质指标变化趋势及显著性检验1)

Table 3. Trend of spatial and temporal water quality indicators of pollutants in water bodies and significance test1)

监测断面及项目 pH DO CODMn [NH3−N] ZMK 趋势 ZMK 趋势 ZMK 趋势 ZMK 趋势 SC1 −2.647*** ↓ 2.194** ↑ 0.686 ↑ 0.137 ↑ SC2 −1.557* ↓ 2.88*** ↑ −1.097 ↓ −0.754 ↓ SC3 −0.549 ↓ 0 - 0 - 1.371* ↑ SC4 1.868** ↑ 0.686 ↑ −1.097 ↓ −1.371* ↓ GZ1 0.521 ↑ 0.313 ↑ 1.564* ↑ −0.938 ↓ CQ1 1.713** ↑ 0.274 ↑ 1.097 ↑ −1.646** ↓ SC5 −1.713** ↓ 2.469*** ↑ 1.234 ↑ 0.823 ↑ HB1 −1.557* ↓ 2.194** ↑ 2.057** ↑ −0.549 ↓ HB2 −2.024** ↓ −1.371* ↓ 2.469*** ↑ −1.509* ↓ HeN1 1.557* ↑ 0.549 ↑ 1.097 ↑ −0.495 ↓ HuN1 0.99 ↑ 0.495 ↑ 1.237 ↑ −2.047** ↓ HuN2 1.732** ↑ 1.237 ↑ 1.485* ↑ −2.331*** ↓ HuN3 0.495 ↑ 0.495 ↑ 0 - −0.742 ↓ HuN4 −0.778 ↓ 1.92** ↑ 0.96 ↑ −2.88*** ↓ HuN5 −0.156 ↓ −0.411 ↓ 0.343 ↑ −1.097 ↓ HB3 −2.335*** ↓ 2.057** ↑ 0.465 ↑ −0.823 ↓ JX1 −0.623 ↓ 1.097 ↑ 1.509* ↑ −1.509* ↓ JX2 −0.467 ↓ 2.469*** ↑ 1.92** ↑ −1.671** ↓ AH1 0 - −1.509* ↓ 2.331*** ↑ −0.823 ↓ JS1 −1.657** ↓ 1.097 ↑ −0.411 ↓ 0.686 ↑ JS2 −0.778 ↓ 0.549 ↑ 0.137 ↑ −1.234 ↓ 2008—2018年 −0.646 ↓ 2.469*** ↑ 1.506* ↑ −1.671** ↓ 注:*、**和***分别表示通过α为0.1、0.05和0.01的显著性检验;↑表示增加趋势,↓表示减小趋势,-表示无趋势。 表 4 各水质指标Pearson相关性分析

Table 4. Pearson correlation analysis of each water quality index

pH DO CODMn [NH3-N] pH 1.000 DO 0.750 1.000 CODMn −0.438 −0.406 1.000 [NH3-N] −0.545 −0.450 0.364 1.000 表 5 时空尺度上判别分析统计检验

Table 5. Statistical tests of discriminant analysis on spatial and temporal scales

尺度 判别函数 特征值 方差百分比 典型相关性 威尔克 Lambda 卡方 自由度 显著性 正确率 时间 1 5.491 100.0 0.920 0.154 14.963 4 0.005 91.7% 空间 1 6.119 87.1 0.927 0.074 43.057 8 0.000 100% 2 0.909 12.9 0.690 0.524 10.671 3 0.014 表 6 水质指标判别分析典型变量及其系数

Table 6. Typical variables of discriminant analysis of water quality indicators and their coefficients

水质指标 汛期 非汛期 GⅠ组 GⅡ组 GⅢ组 GⅠ组 GⅡ组 GⅢ组 pH −11.787 −0.299 47.749 0.935 −0.946 −1.848 DO −14.101 1.248 53.907 −0.615 −0.120 2.701 CODMn −1.858 1.740 3.952 −1.394 2.183 1.210 [NH3−N] 0.575 −1.113 −0.076 0.375 −2.014 2.530 常量 −2.192 −2.133 −9.377 −1.783 −2.179 −7.816 表 7 汛期与非汛期各区域4项水质指标的PCA载荷矩阵

Table 7. PCA loading matrix of four water quality indicators for each region during the flood and non-flood period

指标 汛期GⅠ 组 汛期GⅡ 组 汛期GⅢ 组 非汛期GⅠ 组 非汛期GⅡ 组 非汛期GⅢ 组 PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 pH −0.021 −0.971 −0.969 0.009 0.672 −0.007 −0.247 −0.858 0.872 −0.096 0.475 0.800 DO 0.970 0.019 −0.018 −0.970 0.959 0.074 0.917 0.009 −0.183 −0.826 0.871 0.140 CODMn 0.937 0.262 0.814 −0.406 0.802 0.185 0.851 −0.406 0.883 −0.197 0.869 −0.147 [NH3−N] 0.748 −0.381 0.874 0.322 0.795 −0.310 0.900 0.004 0.854 −0.508 0.855 −0.573 特征值 2.511 1.024 2.374 1.050 1.583 1.051 1.851 1.067 2.047 1.435 1.842 1.009 贡献率 62.774% 25.590% 59.346% 26.259% 39.567% 26.269% 46.269% 26.667% 51.181% 35.880% 46.048% 25.222% 累积贡献率 62.774% 88.364% 59.346% 85.605% 39.567% 65.835% 46.269% 72.935% 51.181% 87.061% 46.048% 71.270% KMO 0.590 0.575 0.548 0.527 0.614 0.622 Sig. 0.000 0.001 0.029 0.000 0.017 0.023 表 8 污染源贡献率

Table 8. Contribution rate of pollution sources

GⅠ组 GⅡ组 GⅢ组 指标 贡献率 R2 E/O 贡献率 R2 E/O 贡献率 R2 E/O PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 pH 55.36% 4.26% 0.731 1.00 35.10% 6.78% 0.736 1 15.10% 26.09% 0.857 1.00 DO 39.75% 11.24% 0.832 1.00 29.99% 17.32% 0.723 1 74.82% 20.26% 0.789 1.00 CODMn 34.76% 13.00% 0.923 1.00 41.25% 10.56% 0.669 1 55.38% 12.07% 0.688 0.98 [NH3-N] 24.49% 3.77% 0.713 1.00 59.78% 12.09% 0.884 0.99 45.99% 9.90% 0.741 1.00 -

[1] 杜雯翠, 江河. 《长江经济带生态环境保护规划》内涵与实质分析[J]. 环境保护, 2017, 45(17): 51-56. doi: 10.14026/j.cnki.0253-9705.2017.17.026 [2] DI Z, CHANG M, GUO P K, et al. Using real-time data and unsupervised machine learning techniques to study large-scale spatio–temporal characteristics of wastewater discharges and their infuence on surface water quality in the Yangtze River Basin[J]. Water, 2019, 11: 1268. doi: 10.3390/w11061268 [3] 刘柏音, 王维, 刘孝富, 等. 长江流域水环境监测与智慧化管理策略[J]. 中国环境监测, 2022, 38(1): 222-229. [4] 吴琦. 《长江经济带发展规划纲要》正式印发[J]. 中国商界, 2016(10): 67. [5] 王依, 杜雯翠, 秋婕. 对进一步推进《长江经济带生态环境保护规划》实施的再思考[J]. 中国环境管理, 2019, 11(4): 86-92. doi: 10.16868/j.cnki.1674-6252.2019.04.086 [6] 中华人民共和国长江保护法[N]. 人民日报, 2020-12-30(013). [7] 姚瑞华, 王东, 孙宏亮, 等. 长江流域水问题基本态势与防控策略[J]. 环境保护, 2017, 45(19): 46-48. doi: 10.14026/j.cnki.0253-9705.2017.19.011 [8] 刘媛, 谢玲娴, 饶和平. 河长制背景下长江流域分行政区入河污染物总量水质水量同步监测计量研究[J]. 黄冈师范学院学报, 2021, 41(6): 1-8. doi: 10.3969/j.issn.2096-7020.2021.06.001 [9] 朱广伟, 许海, 朱梦圆, 等. 三十年来长江中下游湖泊富营养化状况变迁及其影响因素[J]. 湖泊科学, 2019, 31(6): 1510-1524. doi: 10.18307/2019.0622 [10] 李建. 粪便处理和农业利用与血吸虫病在长江流域的流行: 1905~1949[J]. 长沙电力学院学报(自然科学版), 2006, 21(4): 140-143. [11] 罗曼. 长江流域部分地区饮用水中二甲基亚硝胺现状及其健康风险评估[D]. 北京: 中国疾病预防控制中心, 2020. [12] ZHANG J, GUO Q J, DU C J, et al. Quantifying the effect of anthropogenic activities on water quality change in theYangtze River from 1981 to 2019[J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 363: 132415. doi: 10.1016/j.jclepro.2022.132415 [13] CHAI Y F, LI Y T, YANG Y P, et al. Influence of climate variability and reservoir operation on streamflow in the Yangtze River[J]. Scientific Reports, 2019, 9: 5060. doi: 10.1038/s41598-019-41583-6 [14] HUANG F, ZHANG N, MA X R, et al. Multiple changes in the hydrologic regime of the Yangtze River and the possible impact of reservoirs[J]. Water, 2016, 8(9): 408. doi: 10.3390/w8090408 [15] 刘文文. 中线工程运行下汉江中下游水质时空变异性研究及污染等级推估[D]. 武汉: 中国地质大学, 2019. [16] NIU X J, GENG J J, WANG X R, et al. Temporal and spatial distributions of phosphine in Taihu Lake, China.[J]. The Science of the total environment, 2004, 323(1/2/3): 169-178. [17] LAZNIK M, STÅLNACKE P, GRIMVALL, et al. Riverine input of nutrients to the Gulf of Riga-temporal and spatial variation[J]. Journal of Marine Systems, 1999, 23(1): 11-25. [18] SMETI E M, GOLFINOPOULOS S K. Characterization of the quality of a surface water resource by multivariate statistical analysis[J]. Analytical Letters, 2016, 49(7): 1032-1039. doi: 10.1080/00032719.2015.1045585 [19] SINGH K P, MALIK A, MOHAN D, et al. Multivariate statistical techniques for the evaluation of spatial and temporal variations in water quality of Gomti River (India)—a case study[J]. Water Research, 2004, 38(18): 3980-3992. doi: 10.1016/j.watres.2004.06.011 [20] LIU L, DONG Y, KONG M, et al. Insights into the long-term pollution trends and sources contributions in Lake Taihu, China using multi-statistic analyses models[J]. Chemosphere, 2019, 242: 125272. [21] ZHANG H, LI H, YU H, et al. Water quality assessment and pollution source apportionment using multi-statistic and APCS-MLR modeling techniques in Min River Basin, China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2020, 27(2): 41987-42000. [22] DENG C N, LIU L S, LI H S, et al. A data-driven framework for spatiotemporal characteristics, complexity dynamics, and environmental risk evaluation of river water quality[J]. Science of The Total Environment, 2021, 785: 147134. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.147134 [23] 程兵芬, 张远, 夏瑞, 等. 汉江中下游水质时空变异与驱动因素识别[J]. 环境科学, 2021, 42(9): 4211-4221. doi: 10.13227/j.hjkx.202012074 [24] 王敦球, 武力, 刘慧莹, 等. 湘江永州流域水质时空规律及污染源解析[J]. 桂林理工大学学报, 2021, 41(1): 165-173. doi: 10.3969/j.issn.1674-9057.2021.01.021 [25] 后希康, 张凯, 段平洲, 等. 基于APCS-MLR模型的沱河流域污染来源解析[J]. 环境科学研究, 2021, 34(10): 2350-2357. doi: 10.13198/j.issn.1001-6929.2021.05.30 [26] 殷雪妍, 严广寒, 汪星, 等. 不同水质评价方法在通江湖泊中的适用性——以洞庭湖为例[J]. 环境工程技术学报, 2023, 13(03): 1070-1078. [27] 谢慧钰, 胡梅, 嵇晓燕, 等. 2011~2019年鄱阳湖水质演化特征及主要污染因子解析[J]. 环境科学, 2022, 43(12): 5585-5597. [28] DUAN W L, HE B, CHEN Y N, et al. Identification of long-term trends and seasonality in high-frequency water quality data from the Yangtze River basin, China[J]. Plos One, 2018, 13(2): e0188889. doi: 10.1371/journal.pone.0188889 [29] 陈善荣, 何立环, 张凤英, 等. 2016—2019年长江流域水质时空分布特征[J]. 环境科学研究, 2020, 33(5): 1100-1108. doi: 10.13198/j.issn.1001-6929.2020.04.03 [30] LIU S S, FU R, LIU Y, et al. Spatiotemporal variations of water quality and their driving forces in the Yangtze RiverBasin, China, from 2008 to 2020 based on multi-statistical analyses[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2022, 29(46): 69388-69401. doi: 10.1007/s11356-022-20667-3 [31] YAO L Q, XU J R, ZHANG L N, et al. Temporal-spatial decomposition computing of regional water intensity for Yangtze River Economic Zone in China based on LMDI model[J]. Sustainable Computing, 2019, 21(MAR.): 119-128. [32] CHENG L, OPPERMAN J J, TICKNER D, et al. Managing the Three Gorges Dam to Implement Environmental Flows in the Yangtze River[J]. Frontiers in Environmental Science, 2018, 6: 64. doi: 10.3389/fenvs.2018.00064 [33] 赵紫涵, 宋贵生, 赵亮. 秦皇岛外海夏季溶解氧与pH的变化特征分析[J]. 海洋学报, 2020, 42(10): 144-154. [34] 雷沛, 王超, 张洪, 等. 重庆市重污染次级河流伏牛溪水污染控制与水质改善[J]. 环境工程学报, 2019, 13(1): 95-108. doi: 10.12030/j.cjee.201712099 [35] YOU Q H, FANG N, LIU L L, et al. Effects of land use, topography, climate and socio-economic factors on geographical variation pattern of inland surface water quality in China[J]. PloS One, 2019, 14(6): e0217840. doi: 10.1371/journal.pone.0217840 [36] 邱文婷, 罗镭, 刘孝富, 等. “十三五”期间长江干流沿程水质变化规律[J]. 环境影响评价, 2021, 43(6): 1-9. doi: 10.14068/j.ceia.2021.06.001 [37] 陈国玲. 滇池流域沉水植物对水体氨氮浓度指示作用的研究[D]. 昆明: 云南师范大学, 2017. [38] 武慧敏, 吕爱锋, 张文翔. 巴音河流域水文干旱对气象干旱的响应[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2022, 20(3): 459-467. [39] LIU L L, DONG Y C, KONG M, et al. Insights into the long-term pollution trends and sources contributions in Lake Taihu, China using multi-statistic analyses models[J]. Chemosphere, 2020, 242(Mara): 125272.1-125272.10. [40] 张双圣,刘喜坤,强静,等. 徐州市云龙湖水质评价及污染原因分析[J].水资源保护[J]. 水资源保护, 2017, 33(3): 52-58. [41] RICHA C, SAUMEN B, BODHADITYA D, et al. High nitrate content in the surface water of Balipara, North Brahmaputra river basin, Sonitpur district, Assam, India: a multivariate approach[J]. Current Science:A Fortnightly Journal of Research, 2016, 110(7): 1350-1360. [42] 杜展鹏, 王明净, 严长安, 等. 基于绝对主成分-多元线性回归的滇池污染源解析[J]. 环境科学学报, 2020, 40(3): 1130-1137. doi: 10.13671/j.hjkxxb.2019.0358 [43] 叶章蕊. 南平市河流水质时空变异性及综合评价研究[D]. 福州: 福州大学, 2016. [44] SHAPIRO S S, WILK M B. An analysis of variance test for normality (complete samples)[J]. Biometrika, 1975, 67(3): 215-216. [45] 国家环境保护总局科技标准司. 地表水环境质量标准: GB 3838-2002[S]. 北京, 国家环境保护总局; 国家质量监督检验检疫总局, 2002. [46] 杨海毅. 水库pH值异常偏高成因分析及治理与保护探析[J]. 资源节约与环保, 2022(4): 122-125. doi: 10.3969/j.issn.1673-2251.2022.04.033 [47] TANG W Z, PEI Y S, ZHENG H, et al. Twenty years of China's water pollution control: Experiences and challenges[J]. Chemosphere, 2022, 295: 133875.1-133875.9. [48] PAN X D, TANG L, FENG J J, et al. Experimental research on the degradation coefficient of ammonia nitrogen under different hydrodynamic conditions.[J]. Bulletin of environmental contamination and toxicology, 2020, 104(2): 288-292. doi: 10.1007/s00128-019-02781-0 [49] 景朝霞,夏军,张翔,等. 汉江中下游干流水质状况时空分布特征及变化规律[J]. 环境科学研究, 2019, 32(1): 104-115. [50] XU J, YIN K D, LEE J H W, et al. Long-term and seasonal changes in nutrients, phytoplankton biomass, and dissolved oxygen in deep bay, Hong Kong[J]. Estuaries and Coasts, 2010, 33(2): 399-416. doi: 10.1007/s12237-009-9213-5 [51] 潘向忠, 高玉蓉, 李佳, 等. 钱塘江杭州段水体中溶解氧现状及其影响因素[J]. 环境保护科学, 2011, 37(4): 13-16. doi: 10.3969/j.issn.1004-6216.2011.04.005 [52] 郭建宁, 卢少勇, 金相灿, 等. 低溶解氧状态下河网区不同类型沉积物的氮释放规律[J]. 环境科学学报, 2010, 30(3): 614-620. doi: 10.13671/j.hjkxxb.2010.03.018 [53] 赵晏慧, 李韬, 黄波, 等. 2016-2020年长江中游典型湖泊水质和富营养化演变特征及其驱动因素[J]. 湖泊科学, 2022, 34(5): 1441-1451. doi: 10.18307/2022.0503 [54] 陈前, 唐文忠, 许妍, 等. 基于溶解氧和耗氧污染物变化的长江流域水质改善过程分析(2008—2018年)[J]. 环境工程学报, 2023, 17(1): 279-287. doi: 10.12030/j.cjee.202210039 [55] 孙家政, 姜红, 孙百兵. 基于显微共聚焦拉曼技术对三种食源性致病菌的快速鉴别研究[J]. 化学通报, 2022, 85(11): 1393-1396. [56] 陈浩, 靖争, 倪智伟, 等. 基于主成分-聚类分析的南水北调中线干渠水质时空分异规律[J]. 长江科学院院报, 2022, 39(7): 36-44. doi: 10.11988/ckyyb.20210272 [57] 徐华山, 赵同谦, 孟红旗, 等. 河岸带地下水理化指标变化及与洪水的响应关系研究[J]. 环境科学, 2011, 32(3): 632-640. doi: 10.13227/j.hjkx.2011.03.005 [58] 牛宇琛, 孔进, 王薇, 等. 库坝和土地利用状况对河流水质的影响[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2018, 42(5): 107-112. [59] 董妍兰, 孙德智, 邱斌. 长江流域四川区域城市水生态环境问题解析及治理对策[J]. 环境工程技术学报, 2023, 13(1): 10-18. doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20210701 期刊类型引用(3)

1. 吕溥,翟宏广,郝迎志,孟宪栋,杨方雄,田永静,谭全银. 煤粉炉掺烧造纸污泥的污染物排放. 洁净煤技术. 2024(02): 331-339 .  百度学术

百度学术

2. 杨方雄,谭全银,朱卫平,梁媛,任慧清,吕溥. 聚氨酯废物处置和利用技术研究进展. 环境工程学报. 2024(10): 2655-2663 .  本站查看

本站查看

3. 白科亭. 循环流化床锅炉掺烧低热值煤运行分析及解决策略. 应用能源技术. 2023(12): 24-28 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

-

DownLoad:

DownLoad: