-

自《京津冀协同发展规划纲要》发布以来,京津冀三地优势互补,区域经济稳中提质,协同发展取得新的进展和成效。在高速城镇化进程中,位于城市边缘的农村被划入城区,成为城市的一块“夹缝地”,被称作“城中村”。城中村是京津冀地区经济建设快速发展过程的产物,由于历史和管理体制等原因,存在着外来人口大量涌入、市政基础设施落后、环境卫生问题突出等现象,给当地生态环境造成了较大压力。以北京城市副中心为代表的京津冀地区城中村污水治理进度普遍滞后于城市建设发展速度,实地调研分析发现城中村存在污水收集处理设施欠缺、污染源复杂、治理难度大等问题。其中,面源及溢流污染已逐渐成为城中村水环境治理的主要难题。

本课题组参与国家水体污染治理与控制科技重大专项下属北京城市副中心高品质水生态建设综合示范项目,为实现削减研究区域入河污染负荷、消除河道黑臭、实现水环境质量明显改善及北京市副中心水城共融提供了技术支撑。本文以北京城市副中心为对象,就城中村污水治理现状、技术难点及解决思路展开分析,提出一种基于独立排水单元的雨季入河污染消减技术,并于通州区北寺庄村进行相关示范工程应用,为城中村小微水体治理、面源及溢流污染控制提供参考。

-

通州区位于北京市东南部,京杭大运河北端。潮白河、北运河两大水系流经境内,大小干支河流共13条,河道总长度241.68 km,流域面积997.84 km²,是北京市水系最丰富、河网最密集的区域。伴随着京津冀协同发展及北京城市副中心的功能定位,通州区人口城镇化进程自2012年以来不断加快,高速城镇化建设导致区域内排水状况发生了明显变化。另外,基于副中心区域对河道水生态的高要求、严标准,城中村水环境治理面临着较大挑战。

-

1) 污水收集处理设施欠缺。城中村污水收集管网和处理设施的建设往往滞后于城市开发建设速度。随着外来人口数量的增多,城中村地区原先以明渠、暗管收集污水的简陋设施已无法满足日益加快的发展需求。管渠易淤积堵塞,排水断面日渐缩小。旱季因水体流动性差而发黑发臭,雨季汛期街道污水漫流内涝。这些现象都严重影响了村容村貌。与此同时,明渠在收集城中村生活污水的过程中往往会汇入雨水和地下水,导致污水成分复杂、污染物浓度波动大,令生活污水收集率降低、处理难度加大。

此外,在现有污水收集处理设施管理方面,城中村居民在住宅改扩建时大多没有预留排污或排水接口。乱接、错接、直排等粗放式排放令部分生活污水不经任何处理直接排入河道或排出室外空地后渗入地下。部分粪便经化粪池简单处理后直接渗入地下,给当地河道、地下水和土壤带来污染。

城中村区域污水处理设施欠缺所导致的水环境问题已逐渐被重视,然而其建设和改造受原有规划布局的严重制约。城中村区域建筑密度大、容积率高,私自改扩建及违章建筑现象相当普遍,难有足够空间进行排污管网建设或雨污分流管道改造。若一味追求城中村雨污分流则需要大量资金投入,以及面临艰难的征地拆迁问题。

2) 污染源复杂且治理难度大。城中村污染源主要有生活污水点源污染、地表径流面源污染;一些经济发达的城中村还存在着小工厂小作坊,其排放废水可能会造成工业源污染;由于城中村内农业用地较少,农业面源污染较为少见。伴随着经济发展,在生活源污染方面,无法集中处理的村镇污水将进一步增多,相当部分的城中村居民生活污水及农家乐等餐饮污水,不经任何处理就直接排入河道,因此,点源污染负荷累积将会对区域水环境产生较大影响。在面源污染方面,城市副中心的快速发展建设势必会造成村镇下垫面的变化并产生大量雨水径流。硬化路面、屋面等不透水区域面积占比的不断提高,会导致越来越多的雨水径流直接排入受纳水体。地表冲刷污染物产生的面源污染将会在降雨期间给河道水质带来较大冲击。根据2013—2017年通州区监测断面水质变化,面源污染逐渐成为城中村流域污染中最为重要的污染源,每年4—10月份河道水质显著变差,雨季污染物浓度普遍增加50%~100%。

3) 点源污染处理技术选择偏离实际需求。农村生活污水的处理技术形式多样、工艺成熟,但只有因地制宜的污水处理技术才能真正达到控制农村水污染的目的。针对城中村区域污水点多面广、水质波动大、污水收集困难等特点,通常采用自然生物处理技术、好氧处理技术、厌氧处理技术及混合处理技术等处理技术[1-3]。如以组合式人工湿地为代表的自然生物处理技术可保持较低的运行和维护费用,一些地区也采用了人工生态浮床处理城中村污水。这些技术对水体中氮、磷营养物有一定去除效果,工艺运行维护技术要求较低。一般而言,自然生物处理比较适用于人口规模较大、建筑布局紧密、能将区域内污水进行有效收集从而集中处理的城中村地区。在生活污水不易进行集中收集的地区可采用以灵活的厌氧及混合处理技术进行分散处理。如农业农村部梳理提出的“化粪池+人工砂滤”、“化粪池+蒸发渗滤床”及“净化槽+庭院利用”等技术模式[4]。随着各地相继出台农村生活污水处理设施水污染物排放标准,城中村生活污水处理目标也更加清晰。除了要考虑处理效果,也应兼顾处理工艺的适用性及技术应用的工程建设实际,从而保证污水处理设施能达到正常的治理效果和使用年限。

4) 面源及溢流污染治理经验欠缺且基础薄弱。在面源污染治理方面,部分国家提出了最佳管理措施、可持续排水系统等相关解决方案,并出台了一系列针对面源污染、合流制溢流污染的立法规定和关键政策。我国暂无关于合流制溢流污染控制的专项标准规范,现有海绵城市建设相关规范中关于面源及合流制溢流管控内容的深度及广度仍有待进一步提高。在源头减排方面,北京市《海绵城市建设设计标准》 (DB11/T 1743-2020) 对不同类别用地的年径流总量、径流峰值及径流污染负荷削减率一一做出了明确规定,但由于城中村区域工程建设条件和资金的不足,“绿色海绵体”相对稀缺,大规模开展海绵城市建设并不现实。如何利用当地自然条件因地制宜地进行低影响开发建设实现源头减排,对于政府及设计人员而言仍是一个难题。在过程控制方面,进行大规模雨污分流改造较为困难,但适当提高合流制排水管道截流倍数不失为较为经济的解决方案。在末端拦截方面,重污染雨水的识别涉及到雨水调蓄池等城市面源污染控制设施的规模和投资。如何准确判别重污染雨水和实现分片调蓄,并据此设计出合理体积的调蓄系统来存储和处理雨季合流制污水中污染最严重的部分,具有重要的研究意义和实用价值。因此,城中村水环境治理及高品质水体的长效维持,必须针对高速城镇化进程中区域发展特色,除了兼具村镇污水处理、雨水调蓄及溢流污染控制的效果,还要向城市污水处理标准靠拢,并积极引进国外的控制和处理技术。同时,单一的污水处理工艺技术已无法满足城镇化发展需要,开发经济高效技术集成的处理工艺是亟待解决的问题,对于水环境质量的改善及高品质水质的长效维持也具有重要意义。

-

1) 污染源调查及分析。对城中村生活污水污染源、产生总量和比例构成等现状进行调查,梳理现有水处理设施数量、布局及运行等治理情况。调研分析周边水生态环境,尤其是当地的水环境生态容量。

2) 因地制宜地选择处理技术。充分考虑已有工作基础,合理确定目标任务、治理方式及资金保障等,宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中处理与分散处理相结合的建设模式和治理工艺。

3) 聚焦排污管道末端处理。由于城中村既有布局规划限制,面源污染及溢流污染难以通过开展大规模施工及雨污分流改造来解决,建议重点关注排污管道末端处理,识别、收集一场降雨中污染最严重的部分污水,充分发挥有限容积雨水调蓄池的作用。

4) 完善城中村污水处理设施运行及维护机制。坚持以用为本、建管并重,在规划设计阶段统筹考虑工程建设和运行维护。

-

城中村水环境问题日益突出,既有其流域性、系统性等不足,又在各排水单元呈现出区域差异性的特点,仅靠点源污染控制已难以扭转水环境恶化的整体趋势。启用独立排水单元治理思路,以汇水面积小于1 km2的小流域为排水单元进行综合规划,山、水、田、林、路综合治理,使工程措施、生物措施和行政措施各尽其能、互相促进,从根本上消减入河污染负荷、完成农村小微水体整治任务。以北京市通州区北寺庄村为小流域独立排水单元,基于村镇点源污染控制的污染负荷削减技术、基于村镇面源污染控制的雨水分片调蓄技术及雨水溢流污染负荷快速削减技术。三者组合形成基于入河污染负荷削减成套技术,支撑实现城中村小微水体水质明显改善和持续提升的水质保障技术系统 (图1) 。

-

1) 基于村镇点源污染控制的污染负荷削减技术。传统A/O工艺存在着能耗高、抗冲击负荷能力弱、TN去除效率低等问题。分段进水多级A/O工艺是在传统A/O工艺的理论基础上综合非稳态理论开发而成,将AO工艺串联便形成多级A/O工艺,进水连续流经过每个A段和O段,使系统整体的反硝化效果得到提升[5]。此外,在前期调研的基础上,根据当地水质特点在生物反应系统内人为添加载体,形成具有一定厚度的生物膜,与多级A/O工艺结合形成多级A/O生物膜工艺,此工艺兼具多级A/O和生物膜二者优点,不仅能通过分段进水的方法,合理地利用原水中的碳源,减少外加碳源的费用,还能有效调整缺氧和好氧段空间上的分布,将好氧段产生的硝酸盐氮直接用于后端缺氧段的反硝化作用,对系统的酸碱平衡起到一定的作用。同时,生物膜工艺较低的污泥产率和较强的抗水质水量冲击能力也能降低系统运行要求和污泥处理成本。

该技术结合多级A/O工艺和生物膜法,针对村镇地区水质特征建立多氧化还原环境耦合生物反应器 (图2) 。通过优化反应器的流量分配比、溶解氧、水力停留时间及回流比,解析不同反应区微生物菌群特性,并分析污泥减量效果,使得反应器在最佳条件下长期稳定运行。相关案例的COD去除率高于85%,氨氮去除率高于95%,总氮去除率高于70%,出水水质满足北京市《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》 (DB11/ 1612 -2019) 二级A标准,污泥产率低于普通活性污泥法的1/3。

2) 基于村镇面源污染控制的雨水分片调蓄与处理技术。管网末端设置调蓄池是为了与污水处理厂形成联动,在雨季更好地收集、处理超出污水厂处理能力的合流制污水,满足相关合流制溢流污染的控制要求。使用Mike Urban软件建立一维管网模型,并根据北京市降雨强度公式,采用芝加哥雨型公式模拟降雨过程,分析在不同降雨条件及设计规模下,调蓄池对污染物COD的削减率,并结合工程经济因素综合确定当地调蓄池规模 (图3) 。另外,准确识别、收集重污染雨水是充分发挥调蓄池作用的必要条件。传统型分流装置仅收集降雨初期3~5 mm的来水,而诸多研究表明初期冲刷效应并非普遍存在,因此,雨量型分流装置在实际工程应用中,截流效果仍有所欠缺[6]。该技术中的新型水质型分流装置是通过水质传感器快速判别雨水污染程度,当超过指示水质参数 (如浊度、电导率等) 阈值时,即认为是重污染雨水,分流至调蓄池进行下一步调蓄、处理。

应用利用Mike Urban软件对北寺庄村小流域排水单元进行模拟,并结合实测水质数据确定水质型分流装置浊度阈值为80 NTU。当雨季合流制管道污水浊度大于阈值时,即判别为重污染雨水分流至雨水调蓄池进行磁混凝快速处理。以COD作为代表污染物进行调蓄池容积计算,取5种重现期下的最大容积作为调蓄池设计容积,所需的最大容积发生在5 a重现期的降雨条件下,此时对应的设计容积为584 m3。相当于3.9 mm的径流控制深度。该值较为接近《室外排水设计规范》 (GB 50014-2006) (2016年版)径流控制深度的建议取值范围 (4~8 mm) ,说明模型模拟计算结果较为合理。

3) 雨水溢流污染负荷快速削减技术。末端调蓄池接收分流装置识别出的重污染雨水后,对其进行最大限度的快速处理对于雨季入河污染负荷总量消减具有重要意义。磁混凝技术作为一种快速水处理技术,可在短时间内去除雨水中的SS、浊度、COD、TP和重金属,但对氨氮去除效果甚微[7-9]。因此,有必要建立一套新型应急雨水快速处理技术以弥补传统磁混凝工艺的不足。其中,优化磁混凝雨水处理技术包括药剂投加方式优化与吸附耦合混凝强化两部分 (图4) 。第一部分,投加方式上助凝剂进行分级投加优化,T2与T3池均投加助凝剂,PAM的分级投加能显著改善沉后出水浊度和SS,再次提升絮体密实度。第二部分,沸石耦合磁混凝强化,沸石应急处理受污染雨水中氨氮污染物,在原有工艺设备条件下,T1池加入沸石颗粒,短时间内快速削减重污染雨水中60%以上氨氮污染负荷。虽然应急处理中沸石组合使用增加了药剂成本,但针对北方汛期短、急、大的特点,建立沸石过滤和吸附装置会造成基建费用的增多,故组合工艺经济利用价值更优。应急雨水快速处理技术可对进水污染物SS、浊度和TP的去除率达到90%以上,COD去除率可达50%左右,氨氮去除率60%以上。考虑到当地工程条件,本案例利用水质型分流装置选择性收集重污染雨水,充分利用有限的调蓄池容积。同时,磁混凝组合沸石快速处理调蓄池内污水,实现合流污水TP削减率达到70%以上,可实现雨季入河污染负荷快速削减。

以北京为代表的京津冀地区城中村污水治理现状、难点分析和应用案例

Current situation, difficulties and solutions of urban village sewage treatment in the Beijing-Tianjin-Hebei region represented by Beijing

-

摘要: 通过实地调研分析以北京城市副中心为代表的京津冀地区城中村污水处理现状及技术难点,发现目前城中村污水治理进度普遍滞后于城市建设发展速度。主要问题有污水收集处理设施欠缺、污染源复杂且治理难度大。其中,面源及溢流污染已逐渐成为城中村水环境治理的主要难题。针对京津冀地区城中村污水处理现状及难点,提出了一种基于独立排水单元的雨季入河污染消减技术,并于通州区北寺庄村进行了相关示范工程应用,为城中村小微水体治理、面源及溢流污染控制提供参考。Abstract: Based on the field investigation and analysis of the current situation and difficulties of urban village sewage treatment in Beijing-Tianjin-Hebei region represented by Beijing Sub Center, this paper finds that the progress of urban village sewage treatment generally lags behind the development speed of urban construction. The main problems are the lack of sewage collection and treatment facilities, complex pollution sources and difficult treatment, among which non-point source and overflow pollution have gradually become the main problems The main problem of water environment management in urban villages. Aiming at the current situation and difficulties of urban village sewage treatment in Beijing Tianjin Hebei region, this paper proposes a river pollution reduction technology based on independent drainage unit in rainy season, and carries out relevant demonstration project application in beisizhuang village of Tongzhou District, which provides a new solution for small and micro water treatment, non-point source and Overflow Pollution Control of urban village.

-

自《京津冀协同发展规划纲要》发布以来,京津冀三地优势互补,区域经济稳中提质,协同发展取得新的进展和成效。在高速城镇化进程中,位于城市边缘的农村被划入城区,成为城市的一块“夹缝地”,被称作“城中村”。城中村是京津冀地区经济建设快速发展过程的产物,由于历史和管理体制等原因,存在着外来人口大量涌入、市政基础设施落后、环境卫生问题突出等现象,给当地生态环境造成了较大压力。以北京城市副中心为代表的京津冀地区城中村污水治理进度普遍滞后于城市建设发展速度,实地调研分析发现城中村存在污水收集处理设施欠缺、污染源复杂、治理难度大等问题。其中,面源及溢流污染已逐渐成为城中村水环境治理的主要难题。

本课题组参与国家水体污染治理与控制科技重大专项下属北京城市副中心高品质水生态建设综合示范项目,为实现削减研究区域入河污染负荷、消除河道黑臭、实现水环境质量明显改善及北京市副中心水城共融提供了技术支撑。本文以北京城市副中心为对象,就城中村污水治理现状、技术难点及解决思路展开分析,提出一种基于独立排水单元的雨季入河污染消减技术,并于通州区北寺庄村进行相关示范工程应用,为城中村小微水体治理、面源及溢流污染控制提供参考。

1. 北京城市副中心区域城中村污水处理面临问题及解决思路

1.1 区域水系统概况

通州区位于北京市东南部,京杭大运河北端。潮白河、北运河两大水系流经境内,大小干支河流共13条,河道总长度241.68 km,流域面积997.84 km²,是北京市水系最丰富、河网最密集的区域。伴随着京津冀协同发展及北京城市副中心的功能定位,通州区人口城镇化进程自2012年以来不断加快,高速城镇化建设导致区域内排水状况发生了明显变化。另外,基于副中心区域对河道水生态的高要求、严标准,城中村水环境治理面临着较大挑战。

1.2 城中村区域污水处理存在的问题

1) 污水收集处理设施欠缺。城中村污水收集管网和处理设施的建设往往滞后于城市开发建设速度。随着外来人口数量的增多,城中村地区原先以明渠、暗管收集污水的简陋设施已无法满足日益加快的发展需求。管渠易淤积堵塞,排水断面日渐缩小。旱季因水体流动性差而发黑发臭,雨季汛期街道污水漫流内涝。这些现象都严重影响了村容村貌。与此同时,明渠在收集城中村生活污水的过程中往往会汇入雨水和地下水,导致污水成分复杂、污染物浓度波动大,令生活污水收集率降低、处理难度加大。

此外,在现有污水收集处理设施管理方面,城中村居民在住宅改扩建时大多没有预留排污或排水接口。乱接、错接、直排等粗放式排放令部分生活污水不经任何处理直接排入河道或排出室外空地后渗入地下。部分粪便经化粪池简单处理后直接渗入地下,给当地河道、地下水和土壤带来污染。

城中村区域污水处理设施欠缺所导致的水环境问题已逐渐被重视,然而其建设和改造受原有规划布局的严重制约。城中村区域建筑密度大、容积率高,私自改扩建及违章建筑现象相当普遍,难有足够空间进行排污管网建设或雨污分流管道改造。若一味追求城中村雨污分流则需要大量资金投入,以及面临艰难的征地拆迁问题。

2) 污染源复杂且治理难度大。城中村污染源主要有生活污水点源污染、地表径流面源污染;一些经济发达的城中村还存在着小工厂小作坊,其排放废水可能会造成工业源污染;由于城中村内农业用地较少,农业面源污染较为少见。伴随着经济发展,在生活源污染方面,无法集中处理的村镇污水将进一步增多,相当部分的城中村居民生活污水及农家乐等餐饮污水,不经任何处理就直接排入河道,因此,点源污染负荷累积将会对区域水环境产生较大影响。在面源污染方面,城市副中心的快速发展建设势必会造成村镇下垫面的变化并产生大量雨水径流。硬化路面、屋面等不透水区域面积占比的不断提高,会导致越来越多的雨水径流直接排入受纳水体。地表冲刷污染物产生的面源污染将会在降雨期间给河道水质带来较大冲击。根据2013—2017年通州区监测断面水质变化,面源污染逐渐成为城中村流域污染中最为重要的污染源,每年4—10月份河道水质显著变差,雨季污染物浓度普遍增加50%~100%。

3) 点源污染处理技术选择偏离实际需求。农村生活污水的处理技术形式多样、工艺成熟,但只有因地制宜的污水处理技术才能真正达到控制农村水污染的目的。针对城中村区域污水点多面广、水质波动大、污水收集困难等特点,通常采用自然生物处理技术、好氧处理技术、厌氧处理技术及混合处理技术等处理技术[1-3]。如以组合式人工湿地为代表的自然生物处理技术可保持较低的运行和维护费用,一些地区也采用了人工生态浮床处理城中村污水。这些技术对水体中氮、磷营养物有一定去除效果,工艺运行维护技术要求较低。一般而言,自然生物处理比较适用于人口规模较大、建筑布局紧密、能将区域内污水进行有效收集从而集中处理的城中村地区。在生活污水不易进行集中收集的地区可采用以灵活的厌氧及混合处理技术进行分散处理。如农业农村部梳理提出的“化粪池+人工砂滤”、“化粪池+蒸发渗滤床”及“净化槽+庭院利用”等技术模式[4]。随着各地相继出台农村生活污水处理设施水污染物排放标准,城中村生活污水处理目标也更加清晰。除了要考虑处理效果,也应兼顾处理工艺的适用性及技术应用的工程建设实际,从而保证污水处理设施能达到正常的治理效果和使用年限。

4) 面源及溢流污染治理经验欠缺且基础薄弱。在面源污染治理方面,部分国家提出了最佳管理措施、可持续排水系统等相关解决方案,并出台了一系列针对面源污染、合流制溢流污染的立法规定和关键政策。我国暂无关于合流制溢流污染控制的专项标准规范,现有海绵城市建设相关规范中关于面源及合流制溢流管控内容的深度及广度仍有待进一步提高。在源头减排方面,北京市《海绵城市建设设计标准》 (DB11/T 1743-2020) 对不同类别用地的年径流总量、径流峰值及径流污染负荷削减率一一做出了明确规定,但由于城中村区域工程建设条件和资金的不足,“绿色海绵体”相对稀缺,大规模开展海绵城市建设并不现实。如何利用当地自然条件因地制宜地进行低影响开发建设实现源头减排,对于政府及设计人员而言仍是一个难题。在过程控制方面,进行大规模雨污分流改造较为困难,但适当提高合流制排水管道截流倍数不失为较为经济的解决方案。在末端拦截方面,重污染雨水的识别涉及到雨水调蓄池等城市面源污染控制设施的规模和投资。如何准确判别重污染雨水和实现分片调蓄,并据此设计出合理体积的调蓄系统来存储和处理雨季合流制污水中污染最严重的部分,具有重要的研究意义和实用价值。因此,城中村水环境治理及高品质水体的长效维持,必须针对高速城镇化进程中区域发展特色,除了兼具村镇污水处理、雨水调蓄及溢流污染控制的效果,还要向城市污水处理标准靠拢,并积极引进国外的控制和处理技术。同时,单一的污水处理工艺技术已无法满足城镇化发展需要,开发经济高效技术集成的处理工艺是亟待解决的问题,对于水环境质量的改善及高品质水质的长效维持也具有重要意义。

1.3 城中村污水治理解决思路

1) 污染源调查及分析。对城中村生活污水污染源、产生总量和比例构成等现状进行调查,梳理现有水处理设施数量、布局及运行等治理情况。调研分析周边水生态环境,尤其是当地的水环境生态容量。

2) 因地制宜地选择处理技术。充分考虑已有工作基础,合理确定目标任务、治理方式及资金保障等,宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中处理与分散处理相结合的建设模式和治理工艺。

3) 聚焦排污管道末端处理。由于城中村既有布局规划限制,面源污染及溢流污染难以通过开展大规模施工及雨污分流改造来解决,建议重点关注排污管道末端处理,识别、收集一场降雨中污染最严重的部分污水,充分发挥有限容积雨水调蓄池的作用。

4) 完善城中村污水处理设施运行及维护机制。坚持以用为本、建管并重,在规划设计阶段统筹考虑工程建设和运行维护。

2. 解决城中村污水治理问题的技术探索

2.1 技术思路

城中村水环境问题日益突出,既有其流域性、系统性等不足,又在各排水单元呈现出区域差异性的特点,仅靠点源污染控制已难以扭转水环境恶化的整体趋势。启用独立排水单元治理思路,以汇水面积小于1 km2的小流域为排水单元进行综合规划,山、水、田、林、路综合治理,使工程措施、生物措施和行政措施各尽其能、互相促进,从根本上消减入河污染负荷、完成农村小微水体整治任务。以北京市通州区北寺庄村为小流域独立排水单元,基于村镇点源污染控制的污染负荷削减技术、基于村镇面源污染控制的雨水分片调蓄技术及雨水溢流污染负荷快速削减技术。三者组合形成基于入河污染负荷削减成套技术,支撑实现城中村小微水体水质明显改善和持续提升的水质保障技术系统 (图1) 。

2.2 基于独立排水单元的雨季入河污染消减技术应用案例

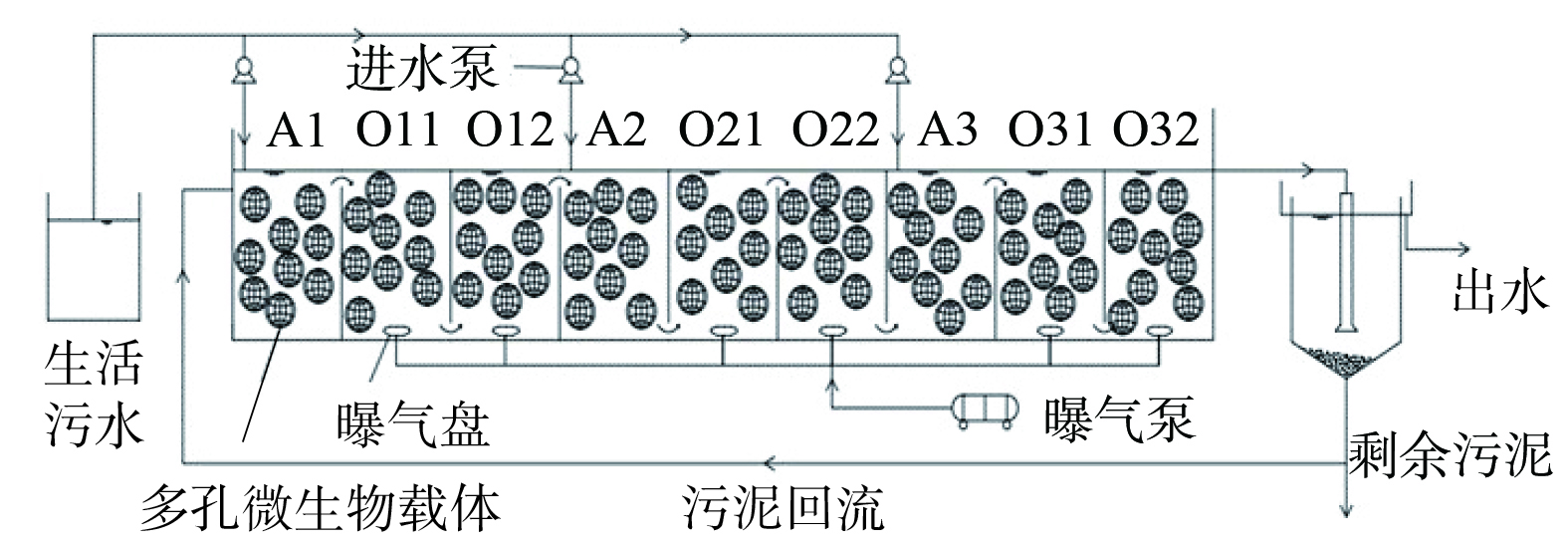

1) 基于村镇点源污染控制的污染负荷削减技术。传统A/O工艺存在着能耗高、抗冲击负荷能力弱、TN去除效率低等问题。分段进水多级A/O工艺是在传统A/O工艺的理论基础上综合非稳态理论开发而成,将AO工艺串联便形成多级A/O工艺,进水连续流经过每个A段和O段,使系统整体的反硝化效果得到提升[5]。此外,在前期调研的基础上,根据当地水质特点在生物反应系统内人为添加载体,形成具有一定厚度的生物膜,与多级A/O工艺结合形成多级A/O生物膜工艺,此工艺兼具多级A/O和生物膜二者优点,不仅能通过分段进水的方法,合理地利用原水中的碳源,减少外加碳源的费用,还能有效调整缺氧和好氧段空间上的分布,将好氧段产生的硝酸盐氮直接用于后端缺氧段的反硝化作用,对系统的酸碱平衡起到一定的作用。同时,生物膜工艺较低的污泥产率和较强的抗水质水量冲击能力也能降低系统运行要求和污泥处理成本。

该技术结合多级A/O工艺和生物膜法,针对村镇地区水质特征建立多氧化还原环境耦合生物反应器 (图2) 。通过优化反应器的流量分配比、溶解氧、水力停留时间及回流比,解析不同反应区微生物菌群特性,并分析污泥减量效果,使得反应器在最佳条件下长期稳定运行。相关案例的COD去除率高于85%,氨氮去除率高于95%,总氮去除率高于70%,出水水质满足北京市《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》 (DB11/ 1612 -2019) 二级A标准,污泥产率低于普通活性污泥法的1/3。

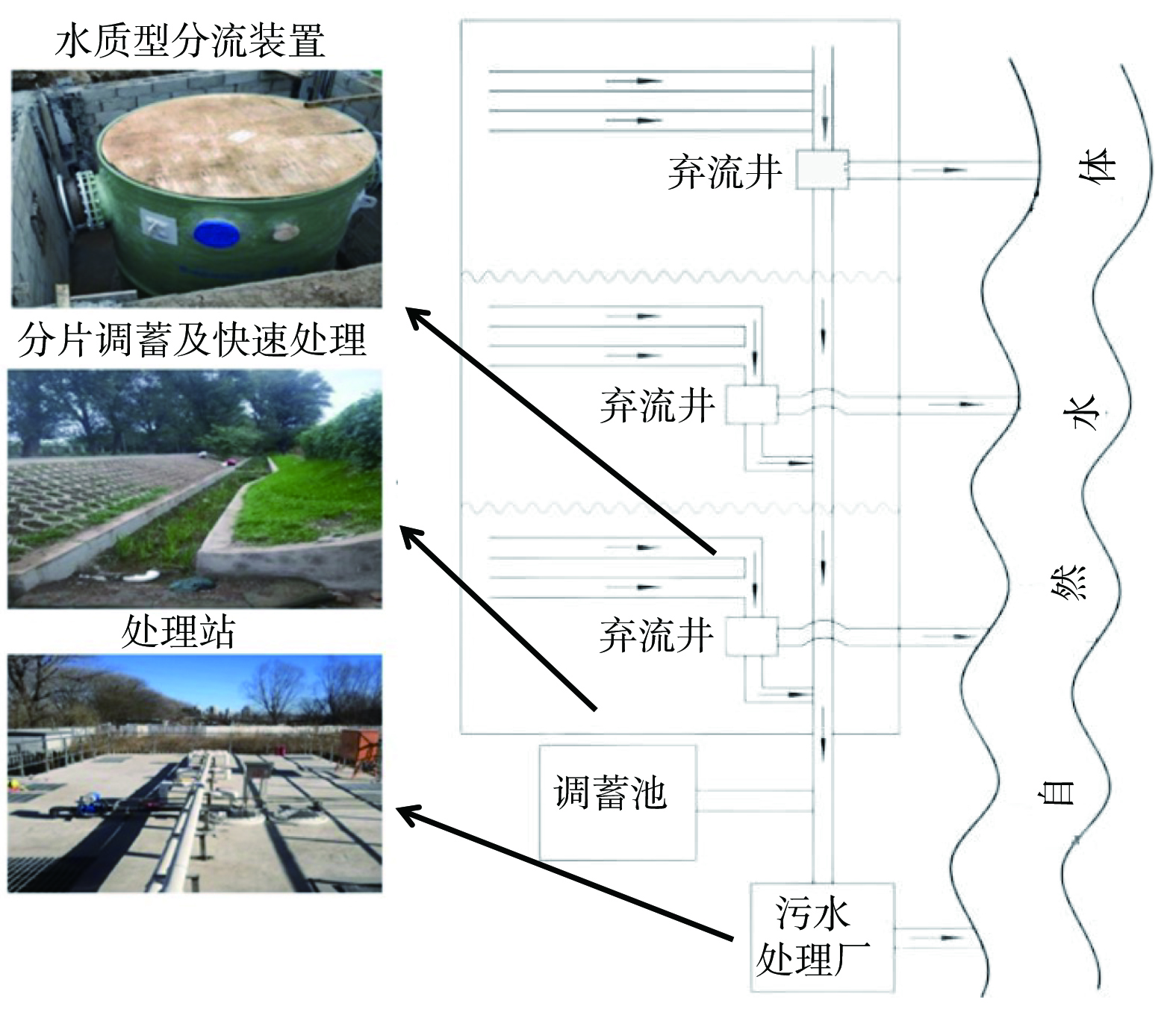

2) 基于村镇面源污染控制的雨水分片调蓄与处理技术。管网末端设置调蓄池是为了与污水处理厂形成联动,在雨季更好地收集、处理超出污水厂处理能力的合流制污水,满足相关合流制溢流污染的控制要求。使用Mike Urban软件建立一维管网模型,并根据北京市降雨强度公式,采用芝加哥雨型公式模拟降雨过程,分析在不同降雨条件及设计规模下,调蓄池对污染物COD的削减率,并结合工程经济因素综合确定当地调蓄池规模 (图3) 。另外,准确识别、收集重污染雨水是充分发挥调蓄池作用的必要条件。传统型分流装置仅收集降雨初期3~5 mm的来水,而诸多研究表明初期冲刷效应并非普遍存在,因此,雨量型分流装置在实际工程应用中,截流效果仍有所欠缺[6]。该技术中的新型水质型分流装置是通过水质传感器快速判别雨水污染程度,当超过指示水质参数 (如浊度、电导率等) 阈值时,即认为是重污染雨水,分流至调蓄池进行下一步调蓄、处理。

应用利用Mike Urban软件对北寺庄村小流域排水单元进行模拟,并结合实测水质数据确定水质型分流装置浊度阈值为80 NTU。当雨季合流制管道污水浊度大于阈值时,即判别为重污染雨水分流至雨水调蓄池进行磁混凝快速处理。以COD作为代表污染物进行调蓄池容积计算,取5种重现期下的最大容积作为调蓄池设计容积,所需的最大容积发生在5 a重现期的降雨条件下,此时对应的设计容积为584 m3。相当于3.9 mm的径流控制深度。该值较为接近《室外排水设计规范》 (GB 50014-2006) (2016年版)径流控制深度的建议取值范围 (4~8 mm) ,说明模型模拟计算结果较为合理。

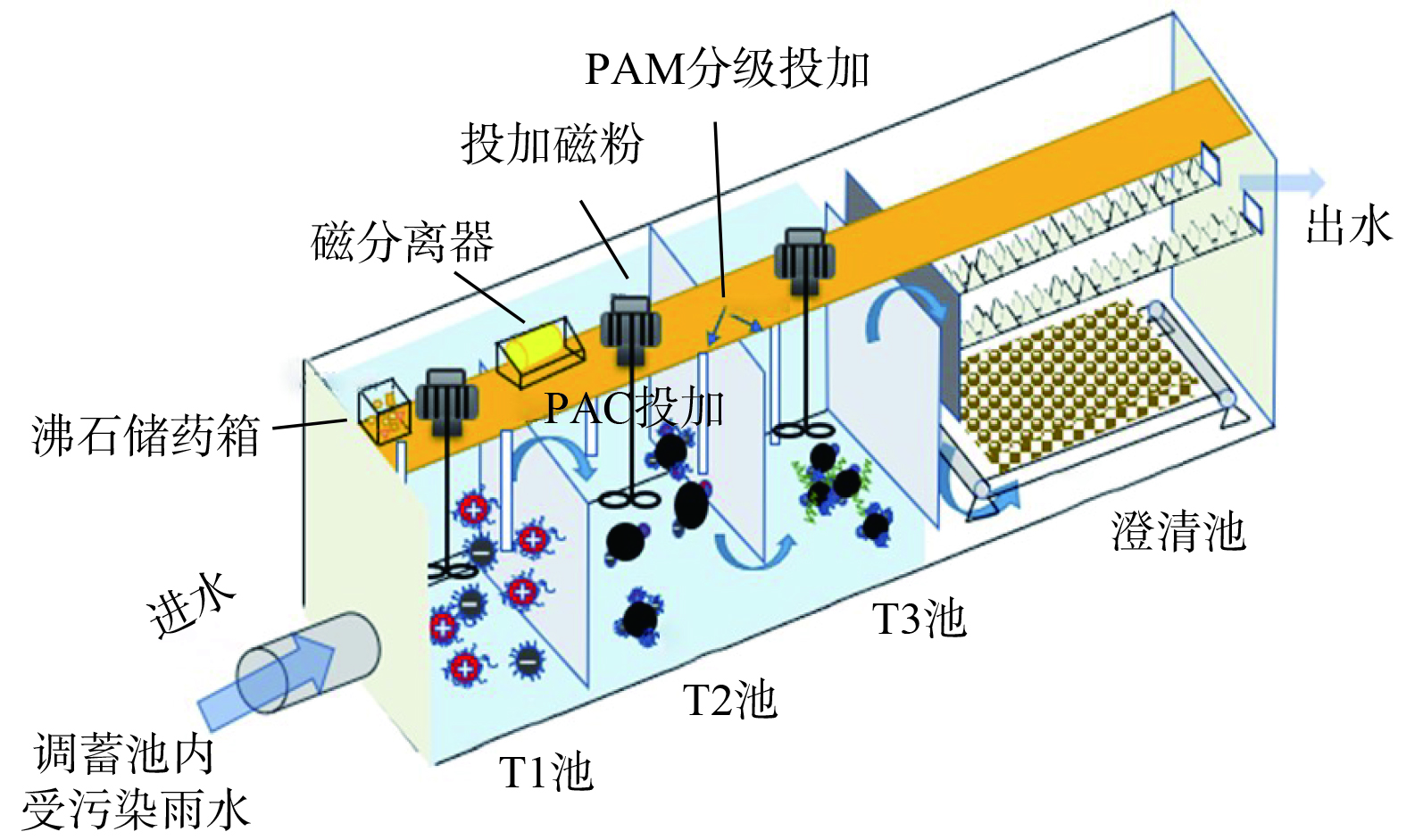

3) 雨水溢流污染负荷快速削减技术。末端调蓄池接收分流装置识别出的重污染雨水后,对其进行最大限度的快速处理对于雨季入河污染负荷总量消减具有重要意义。磁混凝技术作为一种快速水处理技术,可在短时间内去除雨水中的SS、浊度、COD、TP和重金属,但对氨氮去除效果甚微[7-9]。因此,有必要建立一套新型应急雨水快速处理技术以弥补传统磁混凝工艺的不足。其中,优化磁混凝雨水处理技术包括药剂投加方式优化与吸附耦合混凝强化两部分 (图4) 。第一部分,投加方式上助凝剂进行分级投加优化,T2与T3池均投加助凝剂,PAM的分级投加能显著改善沉后出水浊度和SS,再次提升絮体密实度。第二部分,沸石耦合磁混凝强化,沸石应急处理受污染雨水中氨氮污染物,在原有工艺设备条件下,T1池加入沸石颗粒,短时间内快速削减重污染雨水中60%以上氨氮污染负荷。虽然应急处理中沸石组合使用增加了药剂成本,但针对北方汛期短、急、大的特点,建立沸石过滤和吸附装置会造成基建费用的增多,故组合工艺经济利用价值更优。应急雨水快速处理技术可对进水污染物SS、浊度和TP的去除率达到90%以上,COD去除率可达50%左右,氨氮去除率60%以上。考虑到当地工程条件,本案例利用水质型分流装置选择性收集重污染雨水,充分利用有限的调蓄池容积。同时,磁混凝组合沸石快速处理调蓄池内污水,实现合流污水TP削减率达到70%以上,可实现雨季入河污染负荷快速削减。

-

-

[1] 苏东辉, 郑正, 王勇, 等. 农村生活污水处理技术探讨[J]. 环境科学与技术, 2005(01): 79-81+113-119. doi: 10.3969/j.issn.1003-6504.2005.01.034 [2] 唐晶, 吕锡武, 吴琦平, 等. 生物、生态组合技术处理农村生活污水研究[J]. 中国给水排水, 2008, 24(17): 1-4. doi: 10.3321/j.issn:1000-4602.2008.17.001 [3] 张思, 宁国辉, 杨铮铮, 等. 复合填料土壤渗滤系统处理农村生活污水的效果[J]. 环境工程学报, 2014, 8(11): 4625-4630. [4] 全国农村人居环境. 农村散户黑灰水就地处理与利用模式[EB/OL]. [2020-12-01]. https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=Mzg4NzA3OTQzMQ==&action=getalbum&album_id=1622255948968853506&scene=173&subscene=10000&sessionid=0&enterid=1629038664&from_msgid=2247493223&from_itemidx=2&count=3&nolastread=1#wechat_redirect [5] 侯子泷, 周鑫, Koubode, 等. 分段进水多级A/O工艺研究进展[J]. 工业水处理, 2020, 40(6): 7-13. doi: 10.11894/iwt.2019-0655 [6] 刘阳, 侯连刚, 周邦磊, 等. 弃流装置在合流制溢流污染控制中的研究进展[J]. 给水排水, 2020, 56(S1): 676-680. doi: 10.13789/j.cnki.wwe1964.2020.S1.151 [7] 胡家玮, 李军, 卞伟. 城市废水磁混凝预处理及其表征分析[J]. 给水排水, 2014, 50(S1): 221-225. doi: 10.3969/j.issn.1002-8471.2014.z1.070 [8] 郁片红. 磁混凝/强化耦合生物膜工艺用于河道水质提升[J]. 中国给水排水, 2019, 35(18): 83-87. doi: 10.19853/j.zgjsps.1000-4602.2019.18.018 [9] 罗国华, 张春, 郑利兵, 等. 猪粪沼液的磁混凝预处理工艺优化及评估[J]. 环境工程学报, 2019, 13(2): 414-423. doi: 10.12030/j.cjee.201807200 -

下载:

下载: