-

近年来,袋式除尘器可实现对超细微颗粒的高效处理,且具有运行稳定、造价低廉等优点,已被广泛应用[1]。然而,袋式除尘器体积庞大,占用空间较大[2]。滤筒除尘器是袋式除尘器的一种,具有过滤比表面积更大、阻力低、占地空间更小、安装便捷、易于检修等优点。近年来,通过设计优化和过滤材料更新,滤筒除尘器的处理含尘气量有了巨幅提升,其应用更广泛,在经济性和过滤效率方面都超越了传统袋式除尘器。目前,大部分相关研究集中在立式滤筒除尘器和滤筒清灰方面,而对卧式滤筒除尘器的研究较少。胡家雷等[3]在对滤筒进行脉冲清灰时发现喷嘴长度和喷嘴收缩角对清灰均匀性有显著影响。郗元等[4]运用CFD软件模拟了不同结构滤筒对除尘器内部流场的分布影响,为提高除尘效率,建议选用矩形或圆柱滤筒作为滤芯。刘侹楠[5]模拟了不同进气方式的卧式滤筒除尘器,并添加不同形式导流板进行优化设计,最终使内部流场达到设计标准。袁娜等[6]探究了不同角度挡板对卧式滤筒除尘器内部流场的影响,发现挡板角度为165°~170°时,气流能达到均匀的标准。

卧式滤筒除尘器为立式滤筒除尘器的改进设计,可应用于空间高度受限场所。当含尘气流从除尘器顶部入口进入后,较大粉尘颗粒在重力作用下顺沿气流方向或碰撞到壁面后沉降至灰斗,细微粉尘颗粒则随气流通过滤筒时被拦截在滤筒表面。在过滤过程中,除尘器内部结构对气流组织有着重要作用[5]。因为各除尘器结构不同,导致其内部流场也差别较大,而通过实验来优化除尘器设计不仅耗费时间,且效果不尽人意。运用相关软件进行数值模拟,可直观测得除尘器内部流场特征,且节省时间并降低投资成本[7]。因此,近年来该方法已得到广泛应用。

本研究运用Fluent等软件对现有卧式滤筒除尘器进行数值模拟,探索在不同类型挡板和导流板下除尘器内部的气流组织情况,以期获得最优流场状态,进而为除尘器的结构优化提供参考。

-

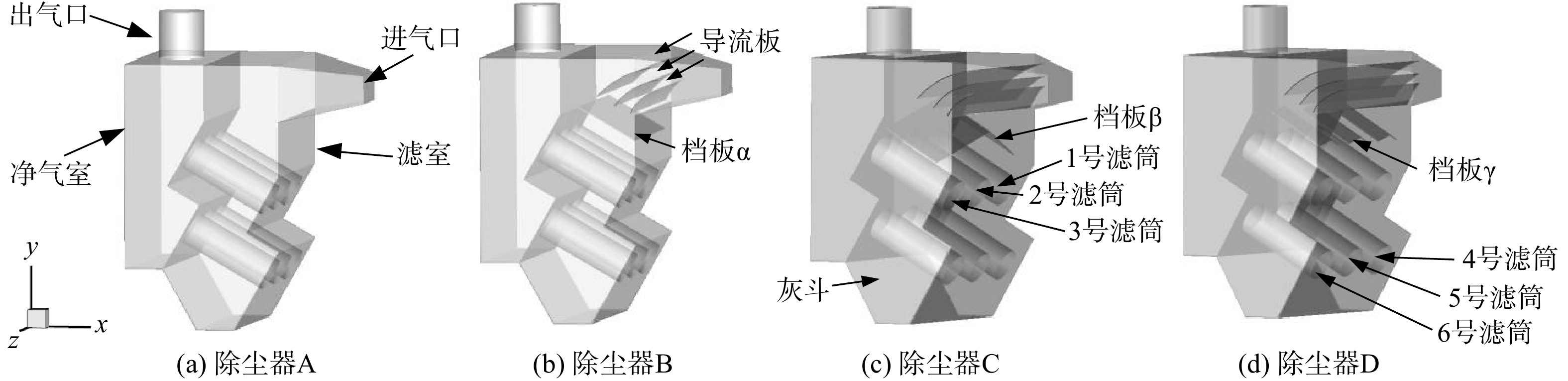

本研究采用的卧式滤筒除尘器由箱体、脉冲清灰系统和滤筒组成。在不影响模拟结果准确性的前提下,取消清灰系统并将滤筒简化为圆柱形[8]。运用ANSYS进行建模,建立如图1所示的4个侧进气卧式滤筒除尘器模型。这4个模型主体尺寸相同,长1 687 mm,宽2 000 mm,高3 330 mm。除尘器内有6个滤筒,其规格为φ360 mm×1 000 mm。滤筒间距为260 mm,两侧距壁面200 mm,上下2层滤筒间隔332 mm。除尘器A为常规卧式滤筒除尘器。除尘器B、C、D在入口处添加了导流板和各类型挡板。其中,3种除尘器的导流板相同,各挡板位于滤筒正上方相同位置,在y方向上投影面积相同。

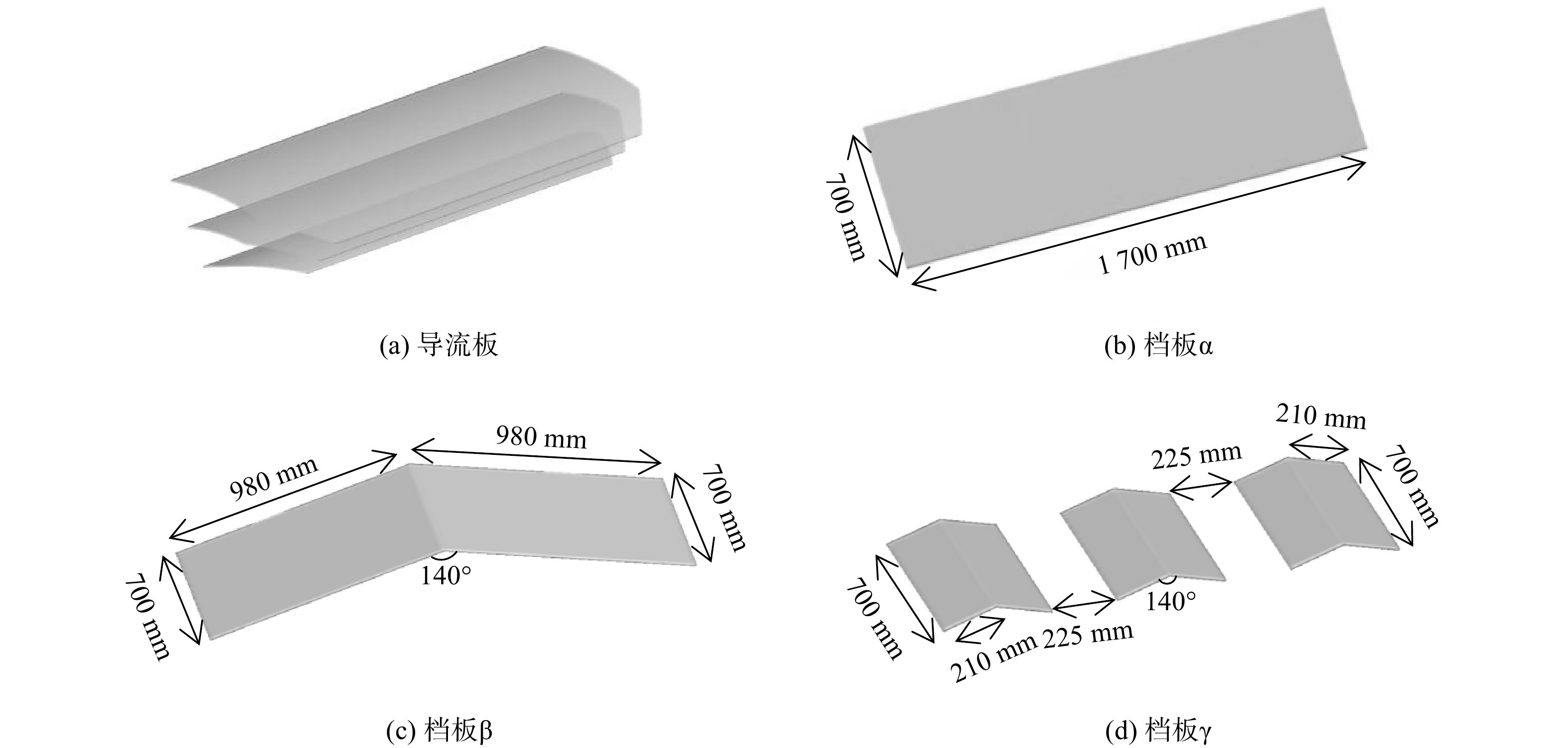

图2(a)为导流板形状。除尘器中的挡板尺寸如图2(b)~(d)所示。挡板α尺寸为700 mm×1 700 mm;挡板β的夹角为140°,单块的尺寸为700 mm×980 mm;挡板γ由6块小挡板组成,各夹角为140°,单块尺寸为700 mm×210 mm,挡板间距为225 mm。使用Gambit划分网格,采用结构化与非结构化相结合的形式进行网格划分。为提高模拟结果的合理性,对进出口、导流板、挡板、滤筒区域网格进行了加密,并对网格独立性进行了验证,最终选取网格数约381×104的模型进行模拟。

-

利用Fluent 18.0软件模拟卧式滤筒除尘器内部流场。入口设为velocity-inlet,速度10 m·s−1;出口设为outflow,滤料厚度为2 mm。滤筒模型边界设为porous-jump,渗透率为6.418×10−12 m2,压力跃阶系数C2取0。其余边界条件如导流板、挡板、净气室、进出口壁面均设置为壁面。气体设为常温常压不可压缩流体[9]。使用压力基稳态求解、湍流模型为k-ε 双方程模型,压力-速度耦合方式为SIMPLE。数值模拟中的连续性方程与动量守恒方程为式(1)和式(2)[10]。

式中:p为静压;μeff为有效粘度系数;gi为重力加速度分量。

湍流模型采用标准 k—ε模型。湍动能方程与湍动耗散率方程见式(3)~(4)。

式中:C1ε、C2ε为常量;Gk是由于平均速度梯度引起的湍动能k的产生项;σk 和 σε 是k方程和ε方程的湍流Prandtl数。

滤筒为多孔介质阶跃模型(porous-jump model),压降方程见式(5)。

式中:α为渗透率;C2为内部阻力系数;Δm 为滤筒厚度。由于过滤风速低,滤筒厚度为2 mm,故忽略第二项内部阻力[10]。

-

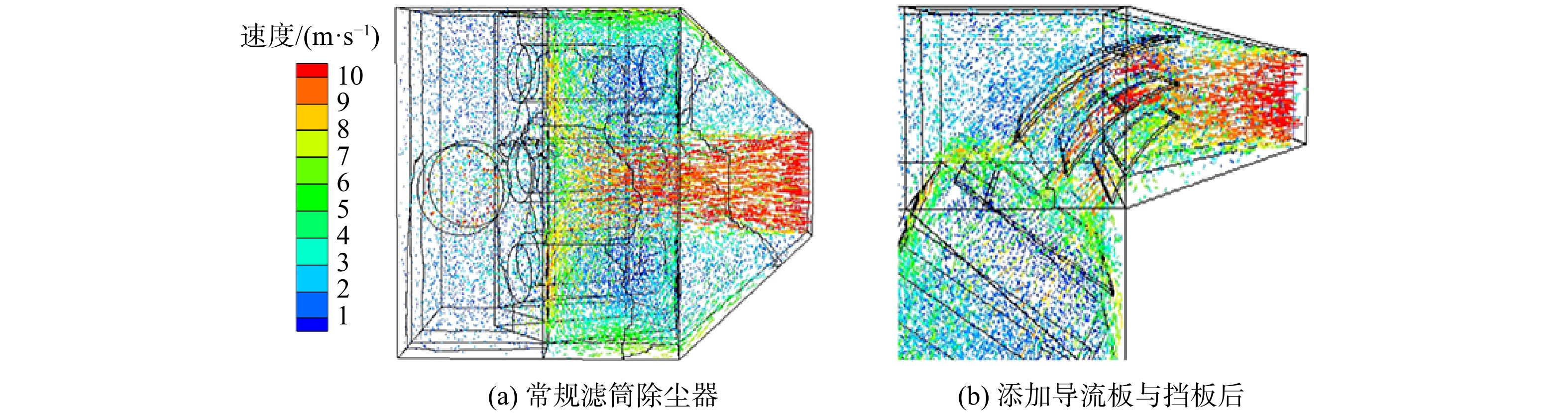

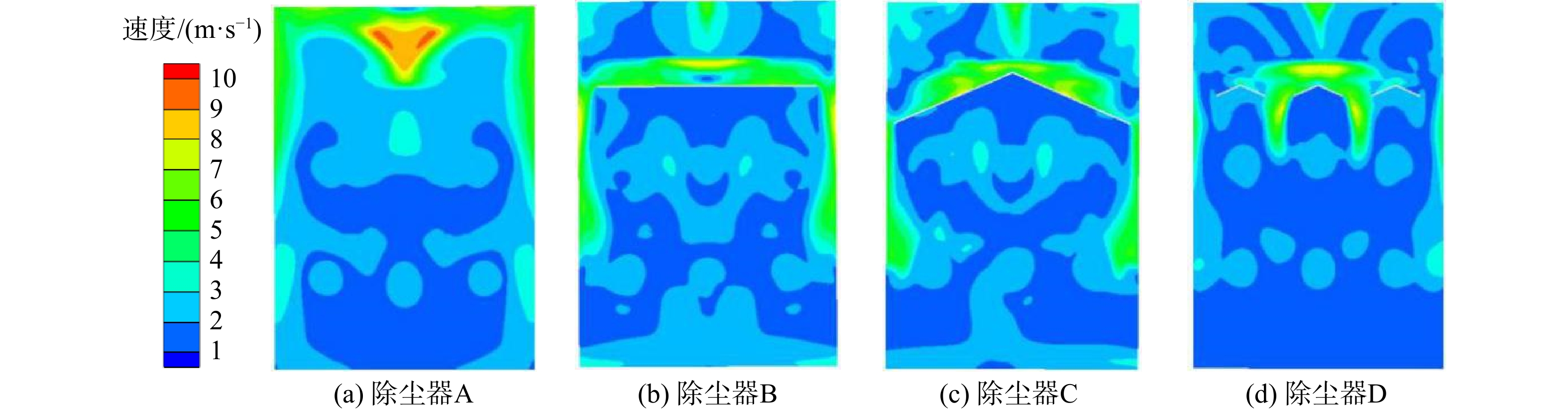

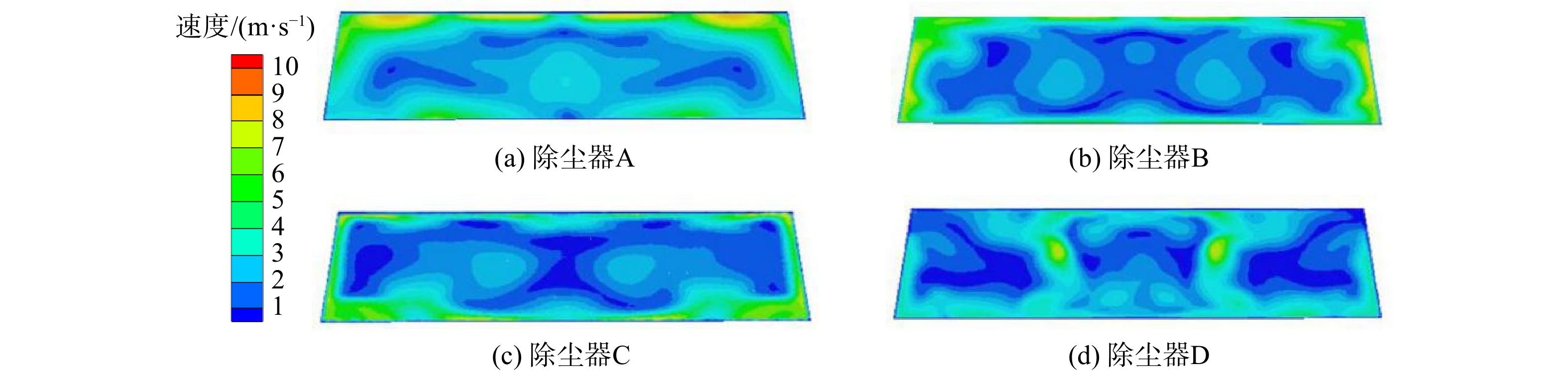

图3为常规滤筒除尘器入口处气流速度矢量俯视图,以及添加导流板、挡板后的局部气流速度矢量图。由于该卧式滤筒除尘器滤筒放置位置较为特殊,特选取如图4(a)~(d)所示x=1 236 mm处平面,以及与图5(a)~(d)所示垂直滤筒上方100 mm处截面速度云图来分析其内部流场情况。从图3(a)中气流速度矢量图可观察到,当入射气流进入除尘器A中,因无导流板作用直接撞击内部墙体,导致气流方向改变,部分气流在除尘器顶部形成涡流使除尘器四周壁面流速较快,平均速度为7.25 m·s−1(见图4(a))。图5(a)中除尘器A壁面流速同样过高,与图4(a)情况相符,滤筒顶部气流达8.60 m·s−1。这是由于另一部分入射气流方向改变后,直接顺沿壁面向下运动抵达滤筒顶部,动能较高。综合图3(a)、图4(a)、图5(a)可发现,除尘器A中内部流场较为紊乱,上层滤筒间隙风速过快,平均风速为5.63 m·s−1。风速过快会导致二次扬尘,且滤筒局部风速不均。长期在此条件下运行,部分滤筒会率先破损和堵塞,从而影响除尘效果。

改善除尘器内部流场均匀性的方法主要是增加功能各异的挡板与导流板,并通过阻挡、分流等功能,使气体的流动规律被强制改变[11]。图3(b)为除尘器安装导流板与挡板后的局部速度矢量图。由图3(b)可知,气流从入口进入除尘器经导流板与挡板作用后,方向发生了改变,并观测到无高速气流直接冲刷除尘器的主体结构。由于导流板的存在,除尘器B、C、D顶部当涡流消失。除尘器B、C、D在x=1 236 mm处平面的速度云图见图4(b)~(d)。由图5可知,加入各类型挡板后,壁面风速有所降低。挡板下方的气流速度存在明显的跳跃边界,滤筒间隙风速较除尘器A降低,内部流场在挡板作用下更加均匀。

如图4(b)与图5(b)所示,除尘器B在挡板α作用下,仅1号、3号滤筒两外侧附近流速较高。这是因入口气流撞击挡板后沿四周扩散导致,平均速度约为6.80 m·s−1,剩余区域滤筒间隙风速约为3.50 m·s−1。图4(c)与图5(c)为除尘器C在挡板β作用下的速度云图,整体效果与挡板α相似,但1号、3号滤筒外侧附近流速较高部分减少,滤筒底部出现较大范围的流速过快区域。其原因是:挡板β存在一定的倾斜角度,当入射气流经过导流板抵达挡板β,动能损失较挡板α小,部分气流沿倾斜角度运动导致滤筒底部风速较快,平均风速约为6.50 m·s−1,其余部分滤筒间隙风速约为3.20 m·s−1。除尘器D在分离式挡板γ作用下的速度云图如图4(d)与图5(d)所示。因为挡板γ由6块小挡板组成,流速较快区域出现在中间挡板两侧,除尘器壁面风速过高情况消失。由图5(d)可知,除尘器D内部的流场气流组织较为均匀,整体变化幅度不大,滤筒间隙平均风速约为3.40 m·s−1。对于滤筒除尘器而言,在合理范围内提高流场速度有利于提高除尘器的工作效率。

-

滤筒是除尘器工作的最核心部件。由于无法直接测出过滤风速,在其他条件不变的情况下,滤筒表面风速与过滤速度呈线性相关,通过Fluent软件观测各部位流速特征,可分析滤筒内的过滤情况。在本除尘器中,到达滤筒区域的速度方向主要为竖直方向。滤筒磨损程度主要与该方向速度有关,速度越大,滤筒正面受冲击就越严重[12]。根据能量守恒原理,滤筒表面速度分布不均,会导致滤筒各部位内外压差偏大。另外,在实际运行中,速度较快部位的粉尘层会越积越密,使得滤筒内外压差进一步变大,进而造成粉尘颗粒被挤压至滤筒中,导致颗粒逃逸,分离效率下降,最终出现破洞。图6(a)~(d)分别为卧式滤筒除尘器A、B、C、D滤筒部分的表面风速云图。

由图6(a)可发现,除尘器A为常规卧式滤筒除尘器,无导流、阻流措施,气体进入除尘器撞击墙体后四处逸散,导致上层滤筒表面风速较为紊乱。2号滤筒表面风速较快,大部分区域在3.10 m·s−1。1号、2号、3号滤筒首尾两端最高速度达6.30 m·s−1。由于气流进入除尘器后,气体方向改变,部分气流顺沿壁面到达滤筒顶部,使得气流速度较高。然而,入口喇叭管存在一个向下倾斜的角度,气流沿管道向下运动以较高的速度冲击滤筒末端,导致流速过快。除尘器A中,上层滤筒首尾两端和2号滤筒受冲击程度严重,压力分布不均,长期如此会导致这些部位破损[13]。图6(b)表明,在除尘器B入口设置导流板和挡板α后,射流现象消失,气流经导流板撞击挡板后向四周扩散,导致上层滤筒外侧与末端风速较高,约为4.50 m·s−1。其余区域速度为1.28 ~2.80 m·s−1,较除尘器A的情况有所优化。如图6(c)所示,除尘器C在添加导流板和挡板β后,上层滤筒底部表面风速过高,最高流速达7.50 m·s−1,效果较差。这与较大挡板夹角在165°~170°时,能更好地使除尘器内部气流组织达到均匀相符[6]。图6(d)表示除尘器D在导流板和分离式挡板γ综合作用下的滤筒表面风速情况,其整体均匀,1号、3号滤筒顶部内侧风速为2.40 m·s−1,底部风速约为3.10 m·s−1,其他滤筒区域表面速度为1.13~2.26 m·s−1。综合除尘器A、B、C、D平面速度云图与滤筒表面速度可知,分离式挡板γ能较好地优化侧进气卧式滤筒除尘器内部气流组织。

-

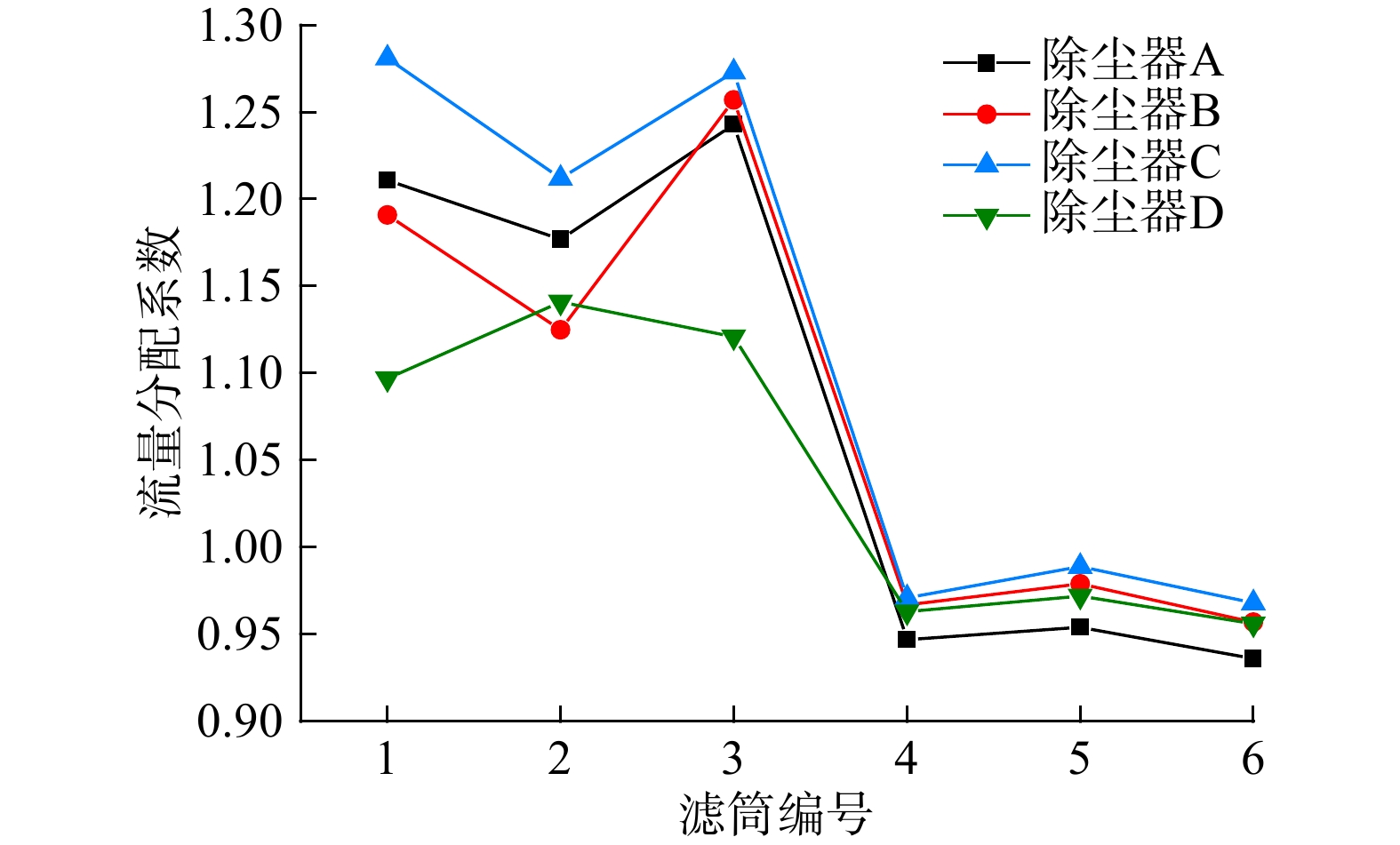

利用Fluent设置监控面,对滤筒流量进行了统计。除尘器滤筒流量分配不均匀,会使滤筒处理气量达不到设计值。因此,研究除尘器各滤筒流量均匀性对除尘器高效运行具有重要意义[14]。为更好地定量分析除尘器流场分布状态,引入流量分配系数Ki、流量分配差值ΔK、综合流量不均幅值ΔKζ,分别对应方程式(6)~(8)。

式中:Qi 为单滤筒实际处理气量,m3·s−1;Qm 为滤筒平均处理气量,m3·s−1;n是模型中所选取的滤筒总数[15]。Ki max,Ki min 分别为单滤筒最大及最小流量分配系数。其中,Ki 一般在1.0左右浮动;在实际工况中ΔK ≠0,一般ΔK 为±15%之内。ΔK 越趋向0,代表各滤筒过滤越平均效果越好,可默认各滤筒气量均匀分配[16]。而综合流量不均幅值ΔKζ 是指实际流量分配系数与理想流量分配系数的平均值。此参数综合考虑了各个滤筒的流量偏差[15],评价比较全面。综上所述,对于滤筒处理气量,要使Ki趋向1.0,ΔK趋向0。

图7为除尘器A、B、C、D各滤筒的流量分配系数Ki。图7表明,除尘器D各滤筒流量分配最为均匀,上下滤筒处理风量差异较小,流量分配系数Ki 基本在1.0附近波动。由表1可知,除尘器D滤筒在导流板和分离式挡板γ作用下,流量分配差值ΔK 仅为18.5%,综合流量不均幅值ΔKζ 为7.7%,最大正负偏差变化也最小,故可默认在该模型下滤筒气流分配均匀。除尘器A与除尘器C的流量分配系数Ki 总体趋势是一致的,但上层滤筒处理风量明显高于下层滤筒,流量分配差值ΔK均超过±15%,分别为32.7%与33.3%。由此可知,在除尘器A、C中,各滤筒并未充分发挥作用,这不符合滤筒气量均匀分配的标准。此外,上层滤筒流量较大,会加大滤筒的负荷,影响除尘器使用寿命。图7还表明,除尘器B中2号滤筒处理气量明显小于1号、3号滤筒。这是由于受挡板α的影响,气流冲击挡板后方向发生改变,导致1号、3号滤筒外侧气流速度较高,而2号滤筒处于挡板正下方,处理气量明显偏少。综合分析滤筒表面速度云图和各滤筒流量分配情况后发现,滤筒表面风速对其流量分配系数影响较大[6]。在合理条件下,通常滤筒表面风速越低、变化越小,则各滤筒间流量越均匀,更有利于发挥滤筒的过滤功能。

-

除尘器的压降由多种因素导致,而压力损失是衡量除尘器运行成本的关键因素。压力损失大表明除尘器运行成本高,且影响除尘器的清灰周期及设备寿命。在入口管道处添加导流板和挡板后会使除尘器内部结构发生改变,相应的局部阻力也发生变化。这是因为边界改变区域会出现漩涡区和速度重新分布,使得局部阻力增大。同时,这些结构会加大流体之间,以及流体与除尘器之间的接触,使得摩擦阻力增加[17]。通常情况下,局部阻力影响较大。

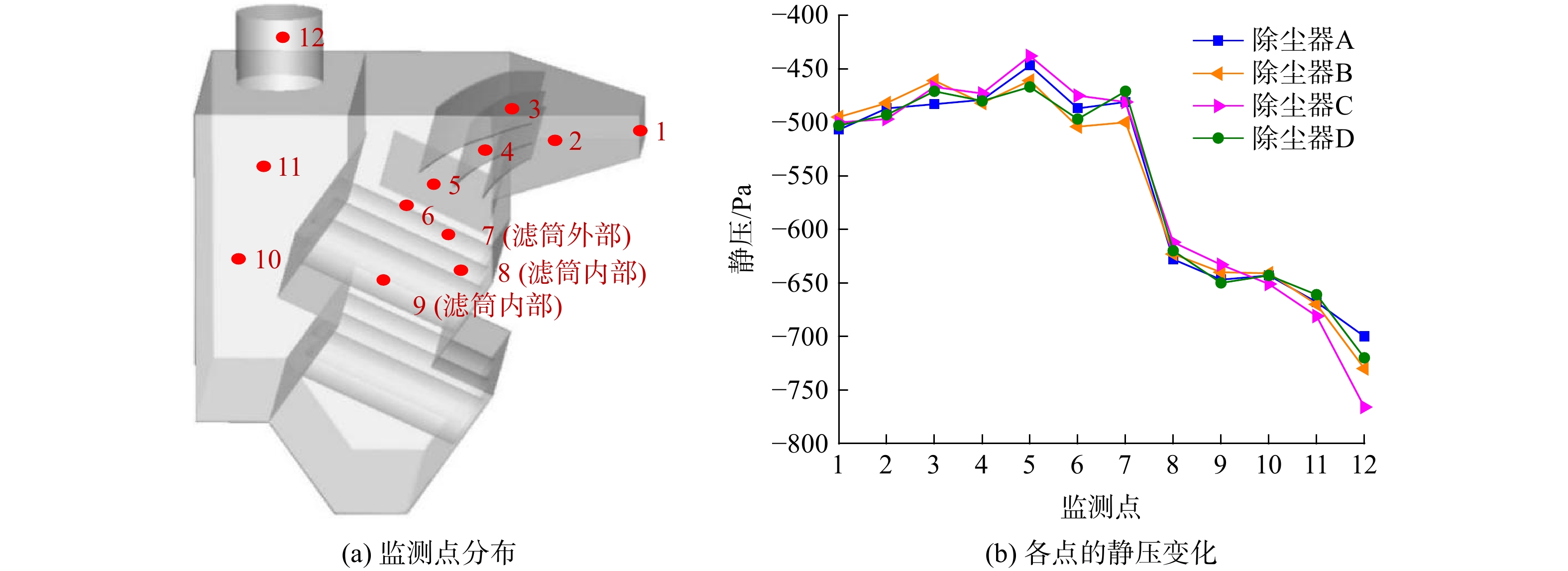

当风速一定时,除尘器的静压主要由其内部结构决定[18-20],可分析静压以较好地说明压降的状况。本除尘器为负压系统。以除尘器B为例,在入口、进风管道、导流板、挡板、滤筒、出口等位置设置12个有代表性的静压测点(见图8(a))。图8(b)为除尘器A、B、C、D分别在这些监测点的压力变化趋势。由图8(b)可知,4种除尘器压降变化趋势一致。除尘器A作为常规卧式滤筒除尘器,其压降变化最小;除尘器B、C、D在加入导流板和各种挡板后运行阻力增加,但变化幅度都较小。这说明添加导流板与挡板α、β、γ后,除尘器静压损失方面控制较好,并未使运行成本大幅增加,符合节能环保的要求。其中,安装了分离式挡板γ的除尘器D压力损失表现最好。

-

1)运用Fluent等软件对常见的侧进气卧式滤筒除尘器进行CFD模拟,发现传统的卧式滤筒除尘器内部流场较为紊乱,易造成二次扬尘问题,滤筒气量分配不均,局部滤筒过早出现破损,可导致除尘器寿命衰减。

2)对卧式滤筒除尘器内部进行优化,在入口添加导流板及不同类型的挡板,综合分析内部流场、滤筒表面风速、除尘器压降、滤筒流量分配均匀性等因素后可看出,添加了导流板与分离式挡板γ的除尘器D的除尘效果最优。

3)除尘器内部结构对其流场状态起决定性作用。预先对除尘器进行气流组织模拟,得到最优的结构参数,可指导现实的工程设计。后续研究可重点关注模拟和实验测试的过滤效率及能耗等。

侧进气卧式滤筒除尘器结构改进的数值模拟

Numerical simulation of structural improvement of side-intake horizontal filter cartridge dust collector

-

摘要: 采用数值模拟方法研究了常规的侧进气卧式滤筒除尘器(A)内部流场紊乱情况。为优化除尘器气流组织,添加了导流板与3种在y方向投影面积相同的不同类型挡板。其中,挡板α为矩形,挡板β夹角呈140°,挡板γ夹角呈140°且为分离式,分别对应除尘器(B)、除尘器(C)、除尘器(D)。数值模拟结果表明:在优化后的除尘器中,入口风速为10 m·s−1的情况下,安装分离式挡板γ的除尘器(D)内部气流组织最均匀,压降损失最小,滤筒间隙风速降至3.40 m·s−1,滤筒表面风速约为1.13~2.26 m·s−1,综合流量不均幅值为7.7%。本模拟研究结果可为卧式滤筒除尘器的结构优化提供参考。Abstract: This study investigated the flow field disorder by studying the internal flow field of the conventional horizontal filter cartridge dust collector (A) with side intake via numerical simulation, it is found that there is a flow field disorder. To optimize the airflow organization of the dust collector, the guide plate and three different types of baffles with the same projection area in the y direction were added. The baffle α is rectangular, the baffle β angle is 140°, and the baffle γ angle is 140° which it is a separate type, these correspond to the dust collector (B), dust collector (C) and dust collector (D) respectively. The results showed that among the optimized precipitators, when the inlet air speed was 10 m·s−1, the dust collector (D) installed with the separated baffle γ had the most uniform internal air distribution and the smallest pressure drop loss, in which the air speed of filter cartridge clearance was about 3.40 m·s−1, the surface wind speed of filter cartridge was about 1.13~2.26 m·s−1, and the uneven amplitude of the comprehensive flow was 7.7%. The simulation results could provide a reference basis for the structural optimization of the horizontal drum dust collector.

-

重型柴油车的尾气排放对大气中PM2.5和NOx等污染物的贡献很大。据估算,重型柴油车的PM排放量能占机动车排放总量的78%,其中NOx排放量占机动车排放总量的57.3%[1-2]。根据《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国VI阶段)》(GB17691-2018),我国将分别在2021年7月1日和2023年7月1日实施重型柴油车国VI-a阶段和VI-b阶段排放标准。为满足柴油机的国VI排放要求,后处理装置通常采用柴油机催化氧化(diesel oxidation catalyst,DOC)-颗粒物捕集器(diesel particulate filter,DPF)-选择性催化氧化(selective catalytic reduction,SCR)联用的模式。其中,DPF用于减少颗粒物排放、SCR用于减少NOx的排放。目前,我国符合国VI排放标准的发动机及后处理核心技术与国外相比仍存在较大差距[3-4]。

实际应用较多的低温SCR系统对NOx的转化效率不高。城市邮政车、公交车、环卫车运行时经常启停,在排气温度较低时尿素SCR系统无法正常运行[5-8]。为达到国IV、国V排放标准,SCR系统的平均转化效率需达到75%~85%。而由于SCR控制策略往往采用基于目标转化效率的开环控制策略[9-10],故到了国VI阶段,SCR系统平均转化效率应提升至90%~98%。为达到更高的转化效率,需要按比例过量喷射尿素,但尿素结晶的风险会随之增大。另外,国VI标准下调了NH3泄漏限值,还需在SCR下游安装氨捕集器(ammonia slip catalyst, ASC)。而在排气温度高于380 ℃时,还应考虑喷入排气气流中的尿素水溶液可能快速脱水转变成三聚氰胺沉积物的问题。这种现象会导致排气管路堵塞、发动机背压增加,由此带来功率下降、油耗上升的事件时常发生[11]。因此,降低或避免尿素结晶是亟需解决的难题[12-13]。

固态SCR技术是近年来出现的一种降低NOx排放的新技术。LACIN等[14]的研究结果表明,固态SCR在FTP72和US06测试循环有较高的NOx转化效率;FULKS等[15]对不同种类的固态氨存储材料的氨气释放特性进行了研究,发现固态SCR技术携带氨的体积密度和纯液体氨相当,在相同的容积下,可比尿素SCR系统携带更多的有效还原剂;SHOST等[16]的研究结果表明,固态SCR可将氨气直接喷射到排气管中,有较大的NOx减排潜力[16-17]。因此,固态SCR能够避免尿素SCR系统低温活性不足、排气管路结晶、低温结冰等缺陷,是一种有前景的柴油机NOx排放控制技术。

本研究为探讨固态SCR技术对柴油机尾气的NOx减排特性,分别在发动机台架及车载道路上开展实验,并与尿素SCR技术进行了对比分析,以期为降低我国城市柴油车NOx污染物排放、轻型柴油车国VI排放标准达标提供参考[18-21]。

1. 仪器与方法

1.1 技术原理

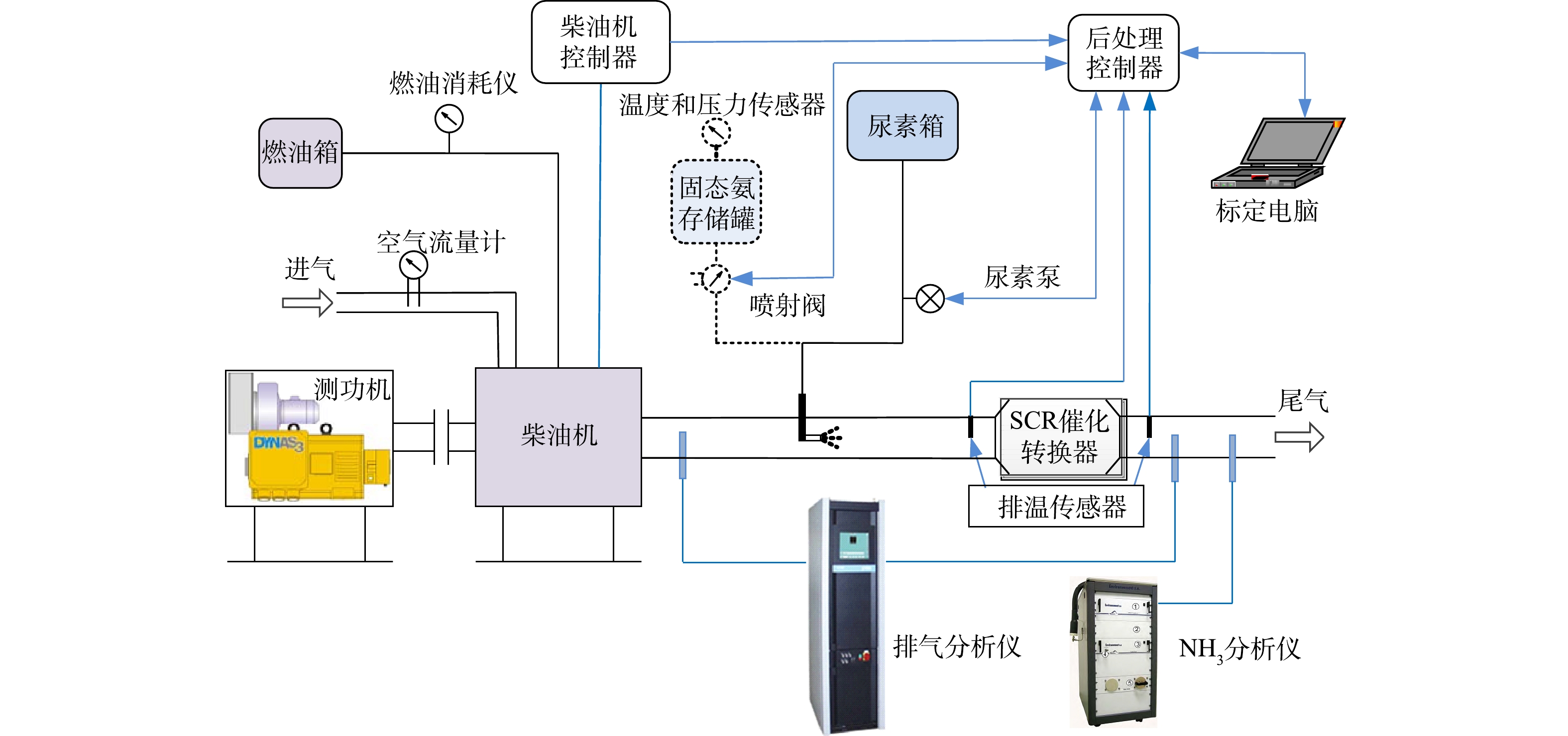

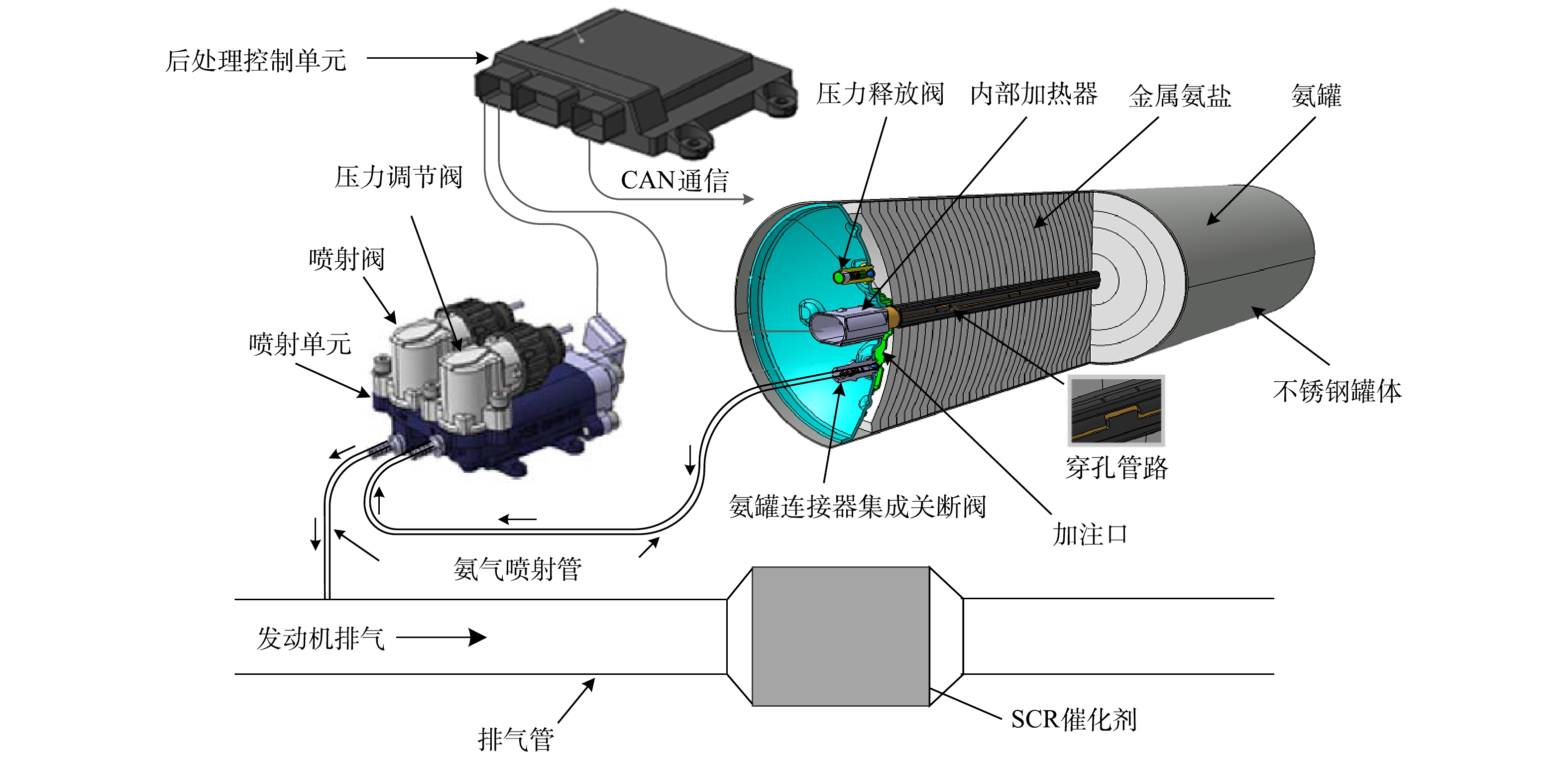

固态SCR系统分金属氨盐存储罐、内部加热器、减压阀、不锈钢罐,以及后处理控制单元(aftertreatment control unit,ACU)、喷射控制阀、喷射装置、压力调节阀和氨气输送管等组成,其结构如图1所示[22-23]。固体SCR技术原理分3步:1)将金属氨盐 (Sr(NH3)8Cl2)存于封闭不锈钢罐体内,当其受热至一定温度后,NH3以氨气形式释放出来。NH3的喷射压力通过压力调节阀闭环调节,稳定在400 kPa;2)ACU接收发动机控制器(electronic control unit,ECU)的氨氮比通信信号(controller area network,CAN)后,实时喷射NH3到发动机排气管根据柴油机不同工况实时调整NH3喷射量;3)NH3在SCR催化剂的作用下与NOx发生化学反应,从而减少柴油机尾气中NOx的排放。为使NH3剂量阀保持精确计量,对系统监测密闭容器压力值及温控单元进行闭环控制。固态SCR技术同尿素SCR技术相比,不受尿素热解水解温度的限制,不存在尿素结晶、尿素结石堵塞排气管路的风险。而金属氨盐(Sr(NH3)8Cl2)做为NH3的存储介质[24],具有氨存储效率高、低温活性高等优点。另外,催化剂氨存储量对NOx转化效率有明显的影响,所以选择催化剂氨存储性能好、低温活性好的催化剂,可以有效提升SCR系统在低温下的NOx转化效率。

1.2 台架实验系统

柴油发动机台架实验系统包括测功机、排放测试分析仪、固态SCR系统、尿素SCR系统和SCR催化剂系统(见图2)。催化剂采用低温转化效率高的铜基催化剂或钒基催化剂。柴油发动机及后处理的主要技术参数为:四冲程;增压中冷机型;电控高压共轨的燃油供给;缸径行程80 mm×130 mm,额定功率220 kW;最大转矩1 250 N·m;最大扭矩转速范围为1 200~1 700 r·min−1;涡轮增压器限制温度≤600 ℃;SCR催化转换器体积17 L。测试设备的主要型号及参数分别为:电力测功机(湖南湘仪实验室仪器开发有限公司,ZAC450),测量精度为±3%;油耗分析仪(AVL List GMBH,AVL735),测量精度为±1%;气体采集分析仪(HORIBA,MEXA7500),测量精度为±1%;氨气分析仪(Environment S.A,FT-UV),其测量精度为±3%;进气流量计(ABB Ltd.,Sensyflow P),测量精度为±3%。

发动机台架实验系统通过同一控制器提供固态SCR系统和尿素SCR系统相同氨氮比的控制信号,测功机用来控制发动机转速和扭矩。实验基于国VI排放标准中的世界统一稳态循环(world harmonized steady cycle,WHSC)和世界统一瞬态循环(world harmonized transient cycle,WHTC)进行,分别采用固态SCR和尿素SCR喷射系统对同一台柴油发动机进行实验。气体采样装置对后处理系统排气尾管直接采样,尾气分析仪测量排放的NOx污染物,氨气分析仪测量氨气泄露量。

1.3 道路实验方案

在一台增压中冷柴油机中进行固态SCR与尿素SCR系统降低NOx的对比研究:1)研究固态SCR的氨盐存储释放特性;2)基于相同的氨氮比,确保两种系统喷射的还原剂总量相同,固态SCR采用被动喷射氨气模式、尿素SCR为直接向排气尾管喷射氨气模式,进行WHSC和WHTC循环实验验证。实验条件中,柴油发动机、进气系统、排气系统、冷却系统和排气后处理系统等装备,以及润滑油、燃料油等材料均符合《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段)》(GB17691-2005)。根据实验要求,发动机实验台实时记录发动机的工作参数,如发动机转速、扭矩、温度、催化剂的空速、氨氮比等参数。每个发动机的运行模式稳定180 s,在最后30 s记录数据,采用排气组分分析仪和NH3分析仪记录对应的排放数据。由于1 mol尿素可水解成2 mol的氨气,尿素标准水溶液的质量浓度为32.5%,所以,固态SCR氨气需求量与尿素需求量的换算关系见式(1)。SCR催化转换器的表面温度由催化转换器进出口温度的算术平均值替代。SCR催化转换器的转化效率如式(2)所示。误差分析采用标准偏差公式(式(3))。

Qu=12×MuMn÷32.5%×Qn=5.42×Qn (1) 式中:

Qu 为尿素需求量,mg·s−1;Qn 为氨气需求量,mg·s−1;Mu 为尿素的摩尔质量,g·mol−1;Mn 为氨气的摩尔质量,g·mol−1。氨气和尿素的摩尔质量分别为17 g·mol−1和60 g·mol−1。ηN=CNin−CNoutCNin×100% (2) 式中:

ηN 表示催化转换器的NOx转化效率;CNin 表示催化转换器入口处NOx浓度;CNout 表示催化转换器出口处NOx浓度,浓度单位为×10−6。σ=√1N∑Ni=1(xi−μ)2 (3) 式中:σ为标准偏差;N为样本总量;i为样本序列号;Xi为第i个样本的值;μ为算术平均值。

2. 结果与讨论

2.1 固态SCR与尿素SCR技术的单位储氨性能对比

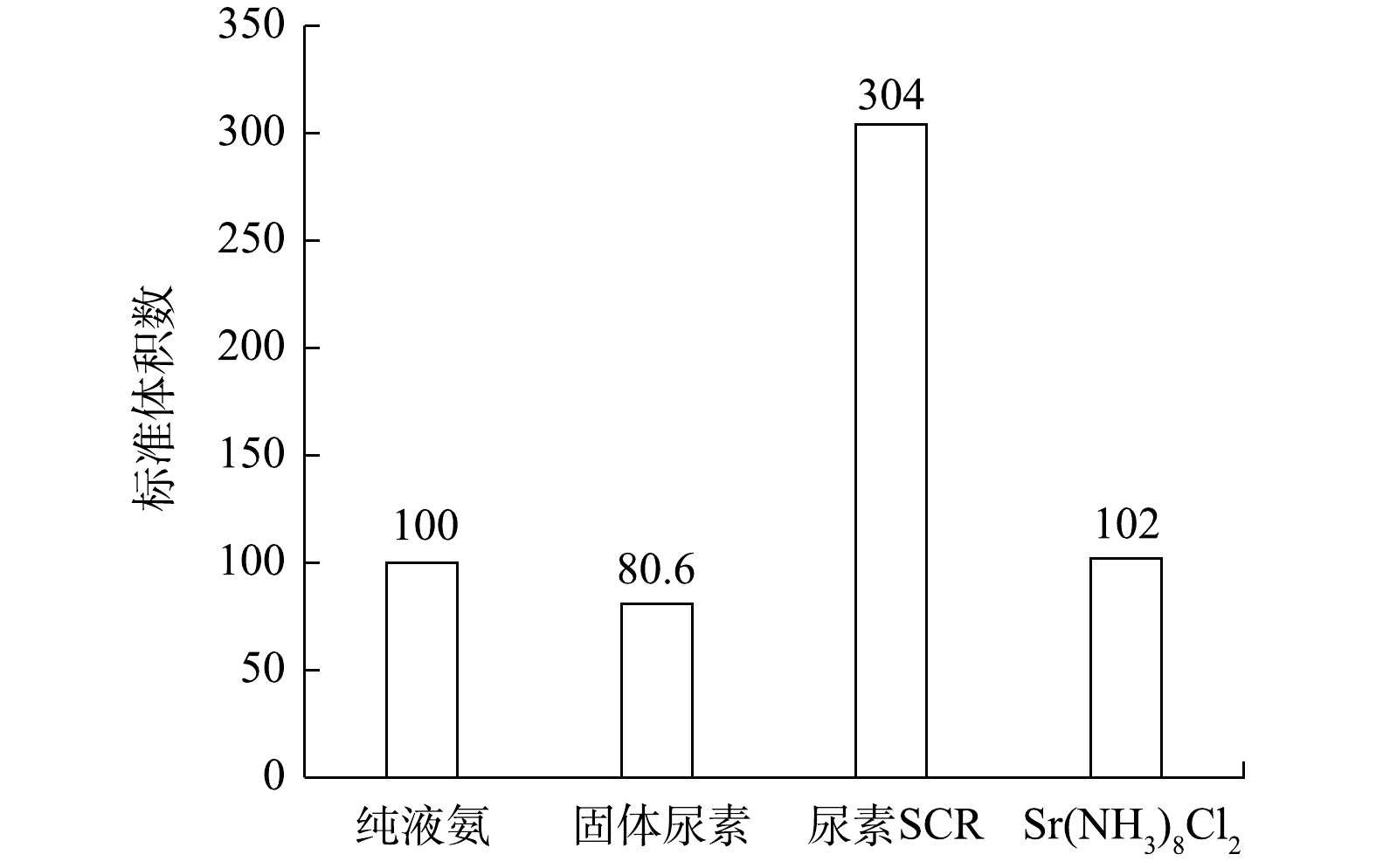

SCR系统降低柴油机NOx排放的主反应为:4NO+4NH3+O2=4N2+6H2O。实验所需各种还原剂对应的储氨特性如表1所示,由此计算出还原单位质量NO所需的纯液氨、固态SCR、尿素SCR及固态储氨物质Sr(NH3)8Cl2的体积之比为0.93∶0.75∶2.83∶0.95。以纯液氨体积为基准体积,设定为100,各还原剂体积按此标准换算出的体积数如图3所示。由图3可知,还原单位质量NO所需还原剂中,固态SCR体积数最小,尿素SCR体积数最大,Sr(NH3)8Cl2与纯液氨相当,Sr(NH3)8Cl2的体积数是尿素SCR的1/3左右。因此,在相同存储体积下,应用固态SCR系统能够比尿素SCR系统携带更多有效还原剂,即携带相同质量还原剂的固体SCR系统续航里程要高于尿素SCR系统。这也说明应用固态SCR系统能大幅减小系统体积,更有利于整车布置。

表 1 不同还原剂的储氨密度Table 1. Ammonia storage density of different reductant还原剂 摩尔质量/(g·mol-1) 密度/(g·cm-3) 质量/g 体积/cm3 纯液氨 17 0.61 0.57 0.93 固态SCR 60 1.33 1.0 0.75 尿素SCR --- 1.09 3.08 2.83 Sr(NH3)8Cl2 294.5 1.30 1.23 0.95 2.2 固态SCR与尿素SCR台架实验结果的对比分析

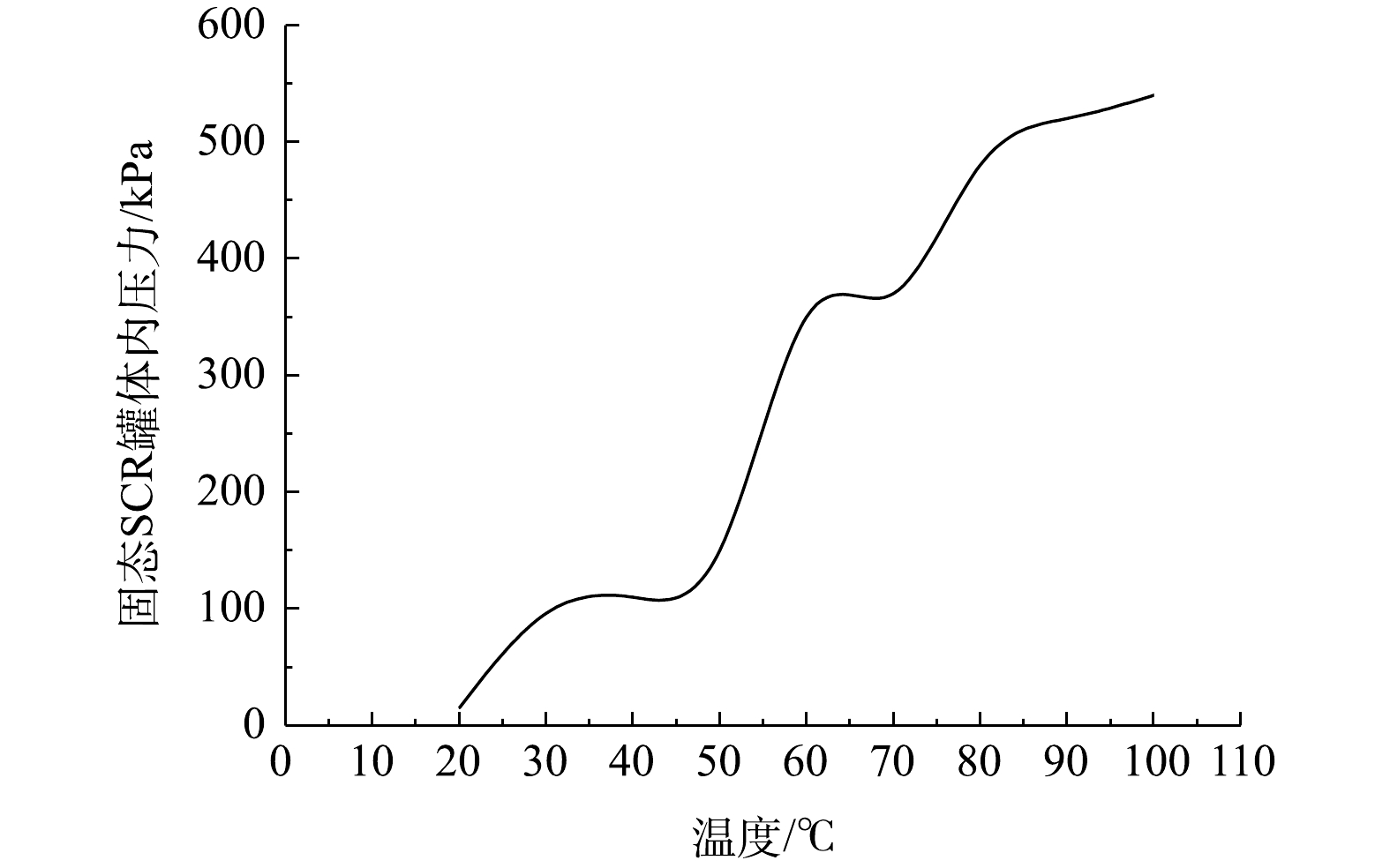

固态SCR系统中氨气随温度变化的释放情况见图4。当固态SCR不锈钢罐被加热到阈值温度,金属氨盐方可释放出氨气,相关反应化学方程式见式(4)和(5)。

Sr(NH3)8Cl220∘C↔Sr(NH3)Cl2+7NH3 (4) Sr(NH3)Cl270∘C↔SrCl2+NH3 (5) 由图4可知,当不锈钢罐体被加热到20 ℃时,氨气开始释放。安装在罐体上的压力传感器探测到压力信号为20 kPa。持续升温至70 ℃,不锈钢罐体的压力可通过稳定阀调节,并在400 kPa时满足喷射条件。通过控制电加热的PWM占空比信号,使不锈钢罐体温度稳定在60~70 ℃。这样最有利于喷射压力稳定在400 kPa。当系统预热300 s后,即可满足400 kPa喷射要求。

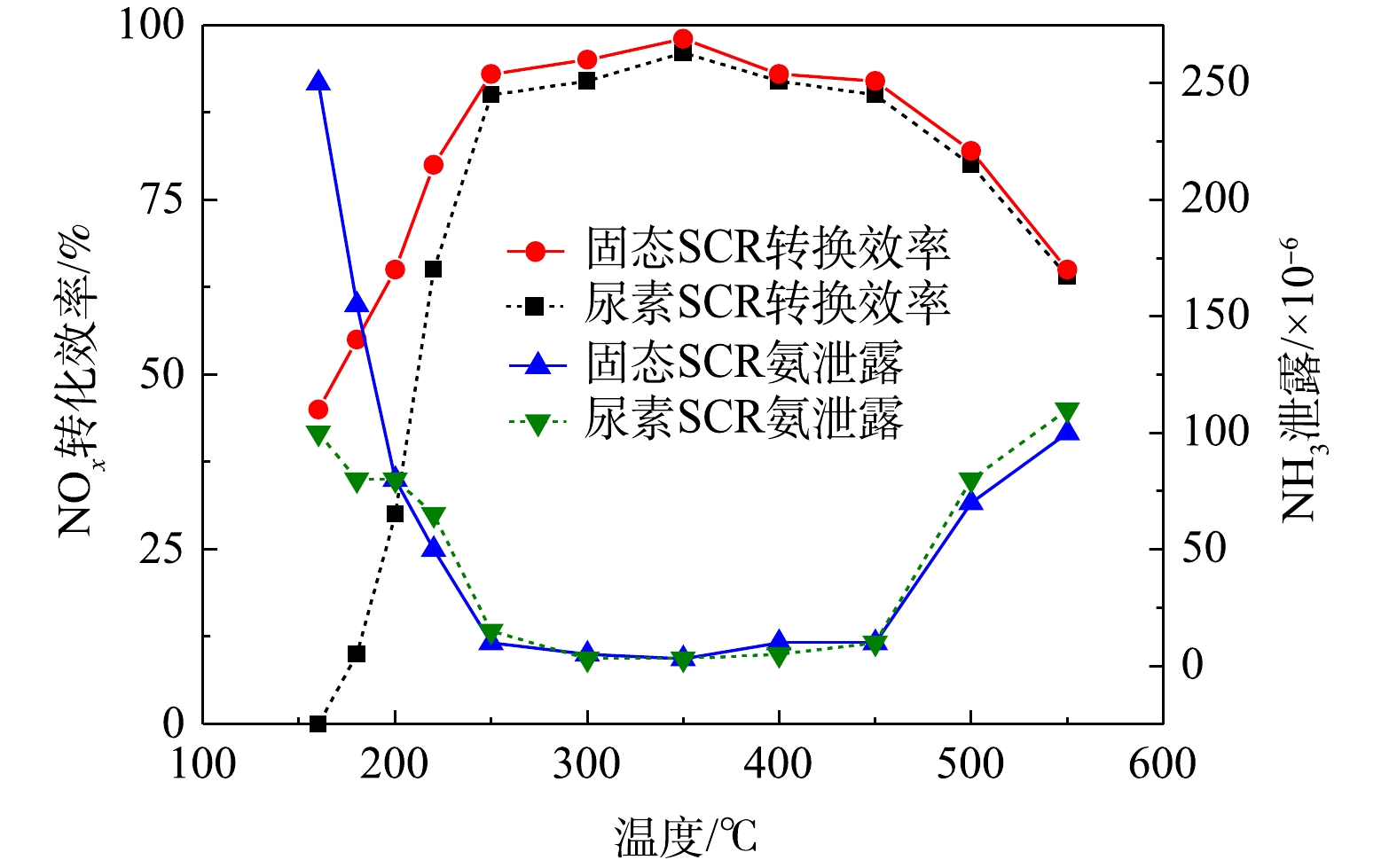

在空速为30 000 h−1、不同排气温度条件下,通过后处理电控单元(ACU)设定氨氮比为1∶1,固态SCR和尿素SCR的NOx转化效率对比如图5所示。结果表明,当排气温度低于250 ℃时,固态SCR转化效率明显高于尿素SCR。其中,在160 ℃时,固态SCR的NOx转化效率较尿素SCR提升了40%;在180 ℃时,转化效率提升了40%;在200 ℃时,转化效率提升了35%;在220 ℃时,转化效率提升了25%。而在低温时,尿素SCR的NOx转化率主要受尿素热解、水解温度的限制,故低温时的转化效率较低。在300~400 ℃时,固态SCR系统的NOx转化效率与尿素SCR相当,最高转化效率接近95%。这是由于在该温度区间催化剂活性最好,NOx转化效率最高。当排气温度低于200 ℃,固态SCR氨气泄漏量明显高于尿素SCR。这是由于该温度下,喷入排气管中的尿素水溶液不能完全水解成氨气,而在排气温度高于200 ℃时,尿素水解效率较高,故氨泄露与固态SCR技术的量相当。

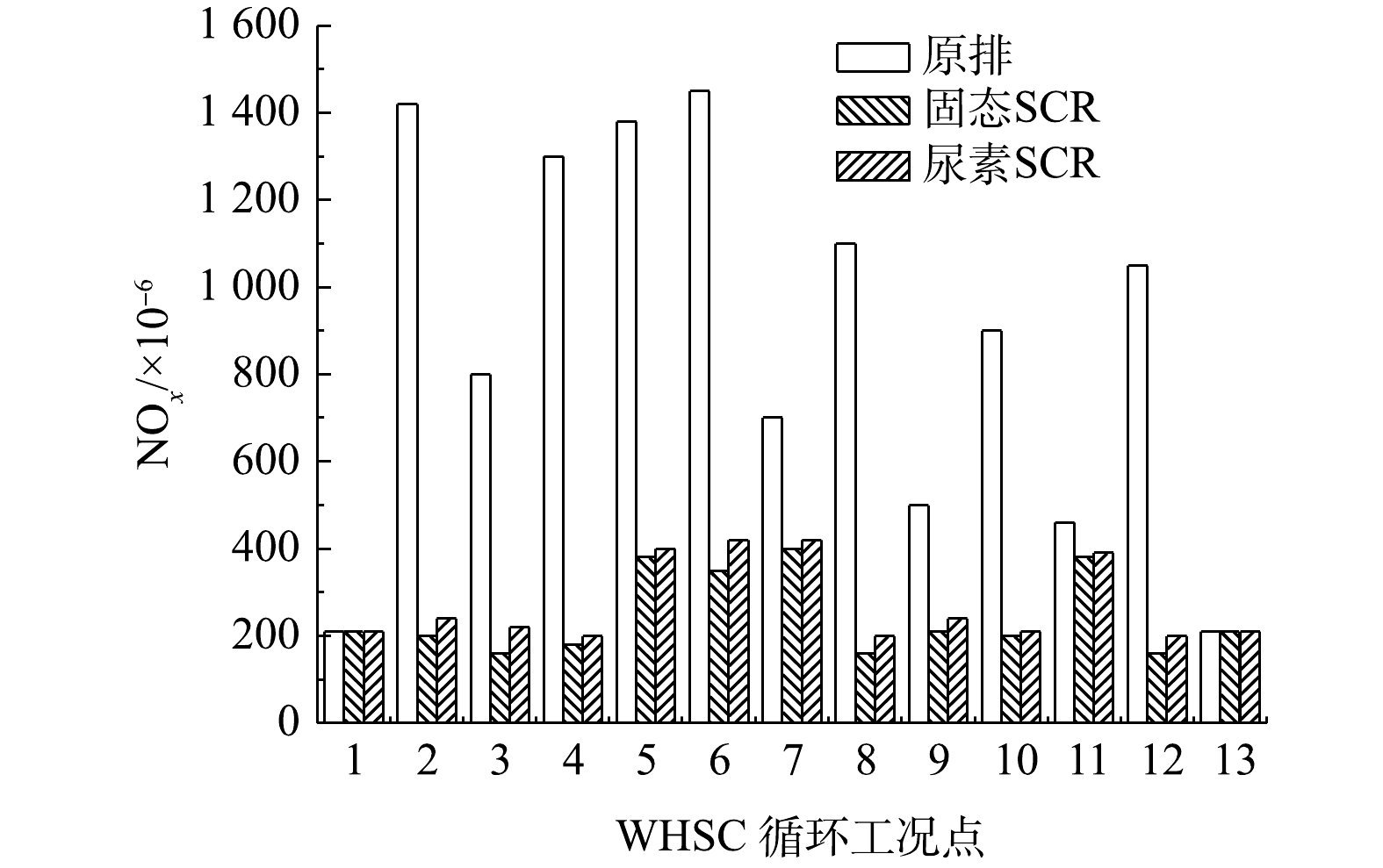

不带后处理的柴油机WHSC裸机NOx排放量为9.25 g·(kW·h)−1。在WHSC循环内设置相同氨氮比,分别进行固态SCR和尿素SCR对比实验,结果如图6所示。结果表明:固态SCR和尿素SCR系统的NOx排放量分别减少至1.65 g·(kW·h)−1和1.95 g·(kW·h)−1;平均NOx转化效率分别为82.2%和78.9%,固态SCR的转化效率较尿素SCR提升了3.3%;平均NH3泄漏是1.2×10−6和1.7×10−6,两种技术差异较小;氨逃逸峰分别为6×10−6和8×10−6。

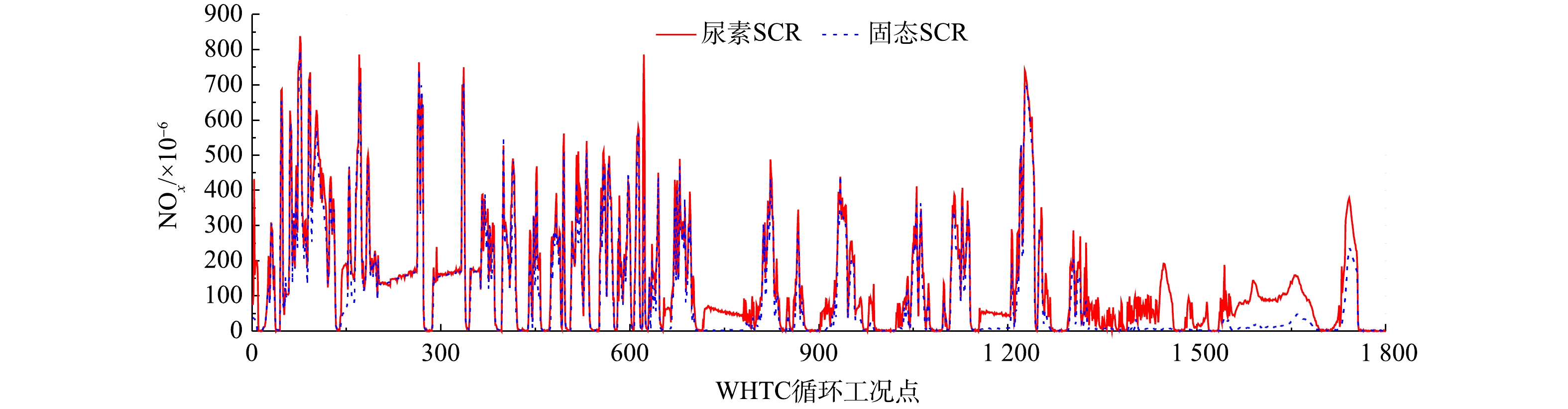

不带后处理的柴油机WHTC裸机NOx排放量为8.99 g·(kW·h)−1。在WHTC循环内设置相同的氨氮比,分别进行固态SCR和尿素SCR对比实验,结果如图7所示。结果表明:固态SCR和尿素SCR系统的NOx排放量分别减少到1.5 g·(kW·h)−1和1.9 g·(kW·h)−1,平均NOx转化效率分别为83.3%和78.8%;固态SCR系统的NOx转化效率较尿素SCR提升了4.5%;氨气泄漏峰值分别出现在78×10−6和55×10−6,平均氨泄漏分别为4.3×10−6和3.0×10−6。分析其原因,WHTC循环由1 400~1 600 s切换到高速路段时,柴油机负荷突然增加,排气流量迅速变大;此时的SCR箱内氨存储量较大,温度迅速上升,氨存储量下降,从而导致氨气溢出;而铜基SCR催化剂氨存储能力较强,也容易在SCR催化器温度突然升高时产生氨泄露。

2.3 固态SCR系统氨存储特性

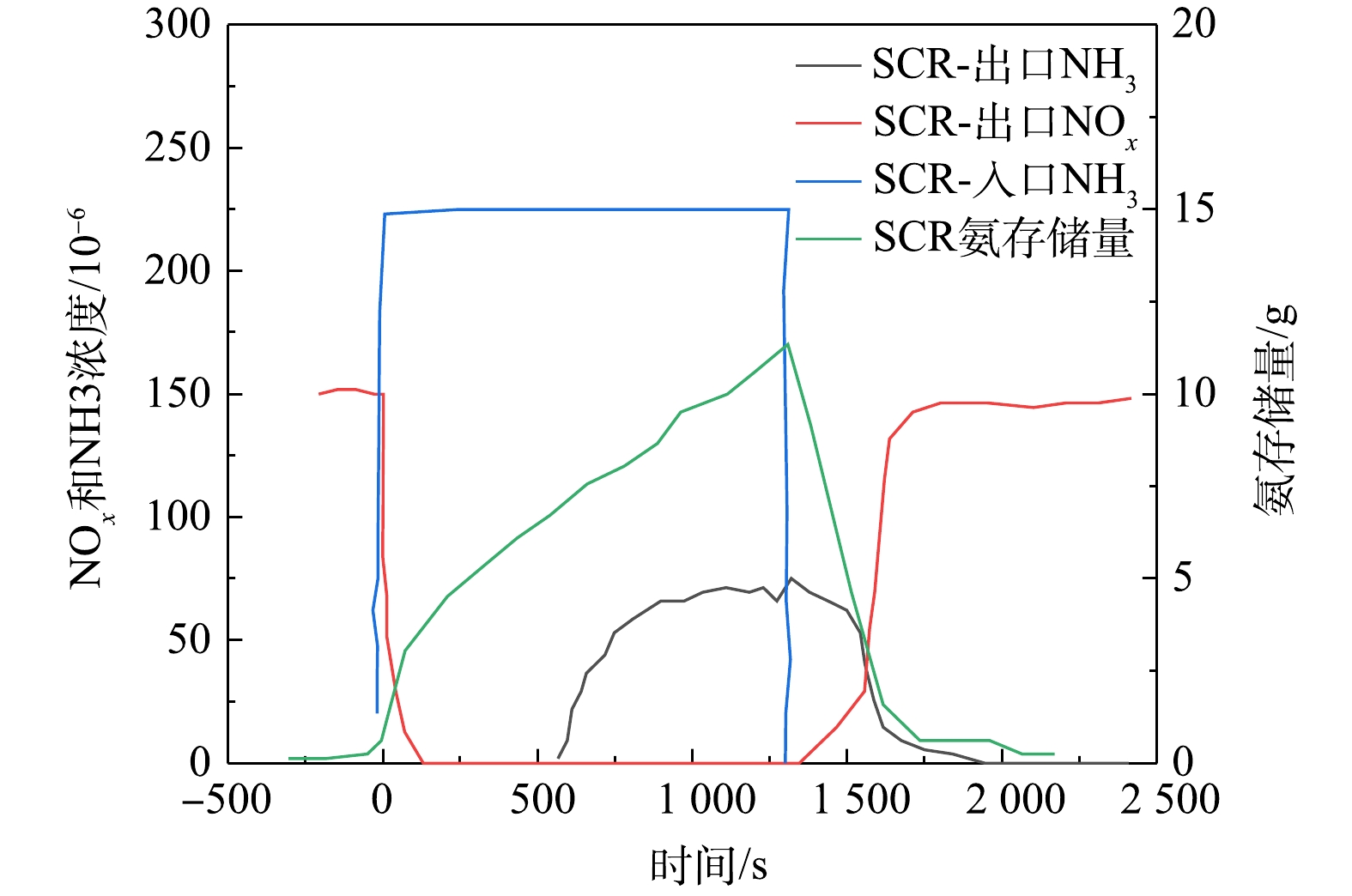

图8为SCR催化器在排温200 ℃、空速25 000 h−1下,各工况点的动态反应特性,表现了不同点的氨存储性能。在进行氨存储最大值实验时,需将ASC拆下。实验过程中,记录SCR催化器上下游温度、上下游NOx浓度、下游NH3浓度、尿素喷射量、发动机进气量、喷油量等相关参数。发动机在额定点运行10~15 min后,停止喷射尿素以清空SCR催化器内的氨存储。手动调整发动机工况,使SCR平均温度在200 ℃、空速25 000 h−1工况点。待SCR前后温度和上下游NOx浓度稳定后,开始记录数据。将氨氮比调节为1.3后开始喷射尿素,下游NOx浓度快速下降,氨存储量逐渐上升,NH3泄露在400 s开始缓慢上升,NH3泄露上升到70×10−6时,停止喷射尿素。下游NOx浓度快速上升到柴油机原机排放浓度时,停止记录数据。选取从尿素喷射开始,到NH3泄露达到25×10−6这一段时间的数据。根据SCR催化器动态化学平衡,NH3in是进入催化器的NH3质量流量,NOxin进入催化器的NOx质量流量,NH3out是溢出催化器的NH3质量流量,NOxout排出催化器的NOx质量流量,积分后累计的差值即为该工况点的最大氨存储量。因满足国VI排放的NOx平均效率应达到95%以上,故一般选用低温转化效率较好的铜基催化剂。SCR催化器的氨存储随催化器温度的上升而降低。在相同温度点,随氨存储量的增加,NOx转化效率得以提升。

2.4 固态SCR与尿素SCR车载道路实验结果的对比分析

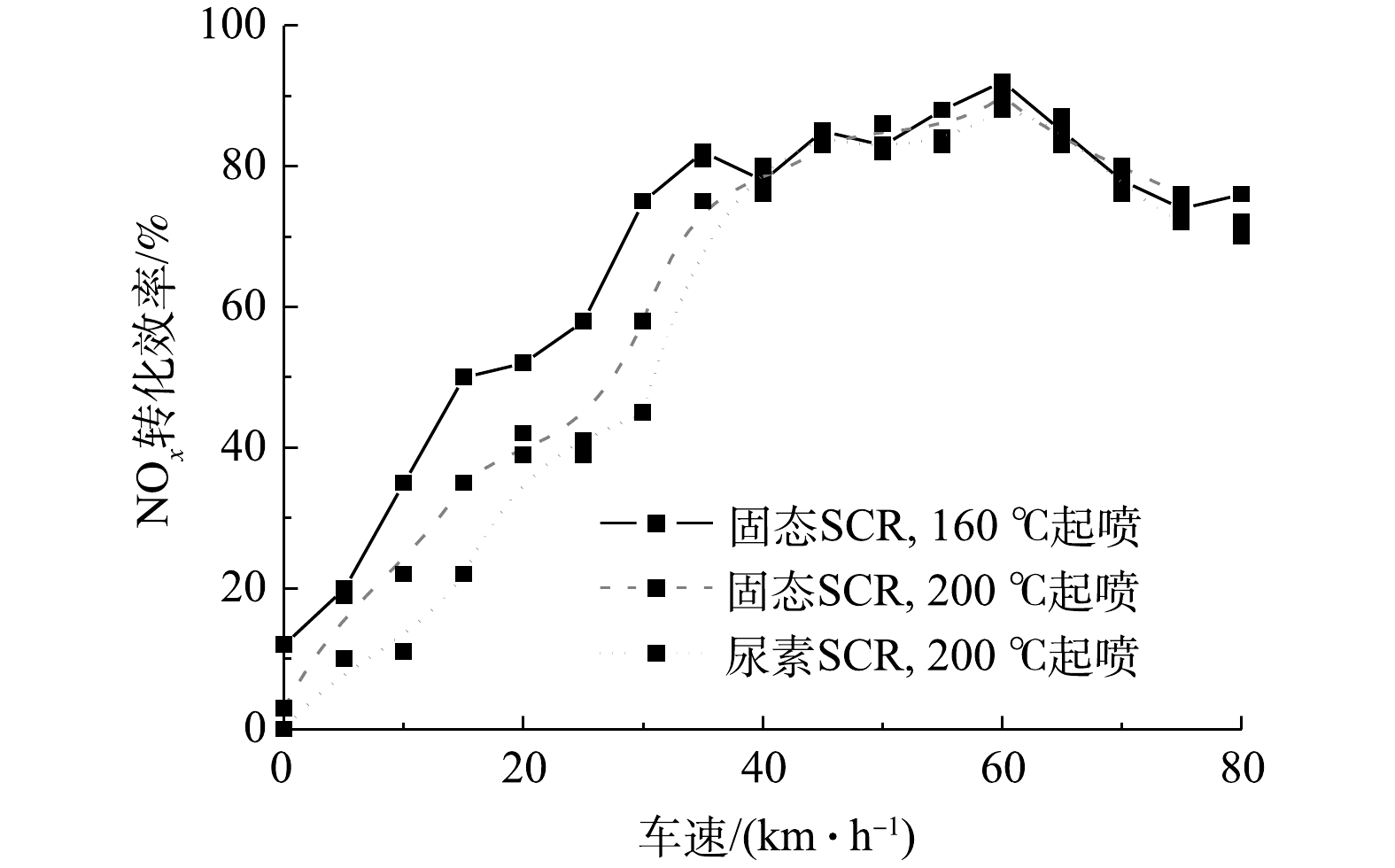

图9为固态SCR与尿素SCR随车速变化的NOx转化效率对比。由图9可知,随着车速的增加,发动机工作负荷逐渐上升,排气温度逐渐提高,相应的NOx转化效率也同步增加。由于固态SCR技术是直接向排气尾管喷射氨气,故没有尿素结晶风险。将固态SCR起喷温度调整到160 ℃进行喷射,车速控制在0~40 km·h−1,NOx的转化效率明显提升,较200 ℃起喷的固态SCR系统和尿素SCR系统分别提升了9.7%和15.5%。在车速大于40 km·h−1时,维持相同氨氮比,其转化效率变化不大。因此,对于长期在低速运行的市内柴油车辆,采用固态SCR技术并降低起喷温度,可有效提升NOx的转化效率。

功基窗口法是将实验结果划分为若干个适用于评估PEMS性能的窗口数据子集。功基窗口大小为发动机WHTC循环功,并计算功基窗口内所有采样点的平均比排放值。功基窗口移动间隔为1 s。主要包括功基窗口法和CO2基窗口法。第i个平均窗口的周期t2,i–t1,i由式(6)决定。

W(t2,i)−W(t1,i)⩾Wref (6) 式中:W(tj,i)为从开始到时间tj,i内的发动机循环功,kW·h;Wref为WHTC的循环功,kW·h;t2,i见式(7)。

W(t2,i−Δt)−W(t1,i)∠Wref⩽W(t2,i)−W(t1,i) (7) Δt为数据采样周期,小于等于1 s。每一个窗口和每一种污染物比排放的计算见式(8)。

egas=mW(t2,i)−W(t1,i) (8) 式中:

m 为各污染物的排放质量,mg;W(t2,i)–W(t1,i)为第i个平均窗口的发动机循环功,同时,有效窗口平均功率大于发动机最大功率的20%,有效窗口比例至少50%。基于功基窗口法对固态SCR与尿素SCR的NOx排放效率进行了分析(见图10)。由图10可知,功基窗口数在(0,20]之间,匹配尿素SCR系统的柴油车NOx污染物排放量明显较高,分别为160 ℃起喷温度和200 ℃起喷温度下的固态SCR系统的2.38和1.73倍。这是由于尿素喷入排气尾管后需要先进行水解热解,才能生成还原剂氨气;若汽车启动时间较短,排气温度尚未达到适宜条件时还原剂的生成率较低,会导致NOx排放量较大。因此,对于频繁起停的车辆,起步阶段尿素SCR排放的污染物NOx较多。

3. 结论

1)固态SCR系统比尿素SCR系统携带更多有效还原剂,携带同等质量还原剂,体积仅为标准尿素水溶液体积的1/3。SCR系统体积的节省可有助于整车的安装布置,实现轻量化,降低碳排放。

2)为满足国VI排放标准,SCR系统对NOx的平均去除效率应达到95%以上,故一般选用低温转化效率较好的铜基SCR催化剂。台架实验表明,随反应温度的上升,SCR催化器的氨存储能力降低,故应维持适宜温度点,保证氨存储量的增加,从而提升NOx的转化效率。

3)实际道路实验表明,固态SCR直接向排气管喷射氨气,具有更低的起燃温度,可提高低温下的NOx转化效率,所以,对于长期在低速运行的市内柴油车辆,应采用固态SCR技术并降低起喷温度,以有效减少NOx的排放。

-

表 1 除尘器流量分配结果

Table 1. Flow distributions of the dust collector

除尘器种类 流量分配差值 最大正偏差 最大负偏差 综合流量不均幅值 除尘器A 32.7% 16.5% −14.2% 13.3% 除尘器B 30.0% 18.5% −11.5% 10.6% 除尘器C 33.3% 16.5% −14.8% 14.2% 除尘器D 18.5% 9.9% −8.6% 7.7% -

[1] 张文青, 李勇, 董放, 等. 开口型挡板在复合除尘器的数值模拟及优化[J]. 化学工程, 2018, 46(7): 57-62. doi: 10.3969/j.issn.1005-9954.2018.07.012 [2] 唐胜卫. 滤筒除尘器与袋式除尘器性能的比较分析[J]. 过滤与分离, 2016, 26(3): 46-50. doi: 10.3969/j.issn.1005-8265.2016.03.010 [3] 胡家雷, 樊越胜, 文珂, 等. 滤筒除尘器喷吹管气流均匀性与偏心性的研究[J]. 有色金属工程, 2017, 7(6): 1-4. doi: 10.3969/j.issn.2095-1744.2017.06.001 [4] 郗元, 赵赫民, 代岩. 滤筒结构对除尘器性能影响的CFD研究[J]. 机械设计与制造, 2018(10): 233-235. doi: 10.3969/j.issn.1001-3997.2018.10.061 [5] 刘侹楠. 卧式脉冲滤筒除尘器气流组织优化及清灰性能研究[D]. 绵阳: 西南科技大学, 2019. [6] 袁娜, 林龙沅, 刘侹楠. 卧式滤筒除尘器的气流组织模拟研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2019, 15(7): 173-178. [7] 王福军. 计算流体动力学分析: CFD软件原理与应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2004. [8] 李勇, 宋欢, 刘伟冬, 等. 滤筒除尘器不同进出口夹角对气流分布的影响[J]. 环境工程学报, 2016, 10(11): 6593-6597. doi: 10.12030/j.cjee.201506154 [9] 丁倩倩, 李珊红, 李彩亭, 等. 基于 ASMM 模型对不同袋长袋式除尘器气固两相流的模拟[J]. 环境工程学报, 2016, 10(12): 7126-7132. doi: 10.12030/j.cjee.201507056 [10] 刘栋栋, 叶兴联, 李立锋, 等. 电袋复合除尘器气流分布的数值模拟和优化[J]. 环境工程学报, 2017, 11(5): 2897-2902. doi: 10.12030/j.cjee.201601193 [11] BOUCHARD D, ZHANG W, CHANG X J. A rapid screening technique for estimating nanoparticle transport in porous media[J]. Water Research, 2013, 47(12): 4086-4094. doi: 10.1016/j.watres.2012.10.026 [12] 毛锐, 刘根凡, 邓翔, 等. 布袋除尘器结构改进的数值模拟研究[J]. 环境工程, 2015, 33(3): 77-81. [13] 张大鹏. 袋式除尘器内部流场数值模拟分析[J]. 硫磷设计与粉体工程, 2019(5): 24-27. doi: 10.3969/j.issn.1009-1904.2019.05.008 [14] 张立栋, 王坤玉, 薛长智, 等. 袋式除尘器内流量不均匀性的数值研究[J]. 电站系统工程, 2013, 29(4): 21-22. [15] 王丹丹, 钱付平, 吴显庆, 等. 袋式除尘器气流分布均匀性测试与数值模拟[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版), 2013, 30(3): 343-349. [16] 王宪. 滤筒除尘器流场分析[D]. 西安: 长安大学, 2017. [17] GIMBUN J. CFD simulation of aerocyclone hydrodynamics and performance at extreme temperature[J]. Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, 2008, 2(1): 22-29. doi: 10.1080/19942060.2008.11015208 [18] GUO B Y, YE X L, LIU D D, et al. Application of multi-scale approach in the gas flow simulation through electrostatic precipitators[C] // Ninth International Conference on CFD in the Minerals and Process Industries. Melbourne, Melbourne, Australia: CSIRO, 2012. [19] HOU Q F, GUO B Y, LI L F, et al. Numerical simulation of gas flow in an electrostatic precipitator[C] // Seventh International Conference on CFD in the Minerals and Process Industries. Melbourne, Australia: CSIRO, 2009. [20] GUO B Y, HOU Q F, YU A B, et al. Numerical modelling of the gas flow through perforated plates[J]. Chemical Engineering Research and Design, 2013, 91(3): 403-408. -

下载:

下载: