-

工业排放的挥发性有机化合物(volatile organic compounds,VOCs),不仅对人体的神经及造血系统具有极大危害,还会通过光化学反应产生其他有毒有害的化学物质[1]。其中,烷烃、卤代烃、苯系物和醚类是树脂制造企业排出废气中较常见的共存组分[2],对人体和环境都具有一定危害。因此,开发多组分废气处理技术对树脂制造业废气的高效净化十分重要。

VOCs的传统处理方法有:吸收法、吸附法、催化燃烧法等[3-6]。其中,吸收法较难处理化学性质稳定且难溶于水的有机废气;吸附法因吸附剂价格昂贵且易产生二次污染而应用受限;催化燃烧法对低浓度废气处理的运行成本较高[7]。对比传统的VOCs净化工艺,生物法具有运行费用低、安全性高、无二次污染等优点[8-10],为树脂制造业多组分VOCs废气的高效净化提供了可行途径。国内外学者已开展了一系列基于生物滴滤工艺处理废气的研究,并取得了较好的效果。郄凌翔等[11]利用正己烷和二氯乙烷降解菌强化生物滴滤塔的性能,使正己烷和二氯甲烷的最大去除负荷分别达到16.1和92.0 g·(m3·h)−1。傅科平等[12]在陶粒作填料的生物滴滤塔中研究H2S负荷对反应器处理性能的影响,当气体停留时间为47 s时,生物滴滤塔对H2S的去除效率达97.1%。徐佩伦等[13]用生物滴滤塔接种菌群去除石化行业排放的VOCs,最大去除能力为210.7 g·(m3·h)−1。也有学者通过模拟树脂废气来研究生物滴滤工艺处理树脂制造业VOCs的效果,如PRADO等[2]将甲醛、甲醇和一氧化碳以100、100和50 mg·m−3的质量浓度混合模拟树脂废气通入传统生物滤池中,在停留时间(empty bed residence time, EBRT)为30 s时,滤池对3种气体的去除率均大于80%。

由于实际树脂生产厂产生的废气组分和浓度均不稳定,对微生物的要求较高,因此直接用生物滴滤工艺处理树脂制造业VOCs的中试报道较少。本研究在浙江某树脂生产厂污水站进行,对经酸碱喷淋后剩余的混合废气进行成分分析及浓度监测,再采用中试规模的生物滴滤塔对混合废气进行现场处理,考察了反应器的运行效果及污染物去除情况,分析了填料上细菌的群落结构及生物多样性,以期为该技术的工业应用提供参考。

全文HTML

-

1)接种污泥。污泥取自浙江某树脂生产企业污水站好氧池,接种污泥体积为4.5 L,初始污泥浓度(MLSS)为1.2 g·L−1,并加入本课题组驯化得到的1.2-二氯乙烷降解菌Starkeya sp.T2以增强系统的处理性能。

2)循环液。循环液中各种营养盐及其质量浓度:2.5 g·L−1 K2HPO4 ;0.5 g·L−1 KH2PO4;1 g·L−1 (NH4)2SO4;0.2 g·L−1 MgSO4;0.02 g·L−1 CaCl2;0.01 g·L−1 FeSO4;1 g·L−1 酵母粉。

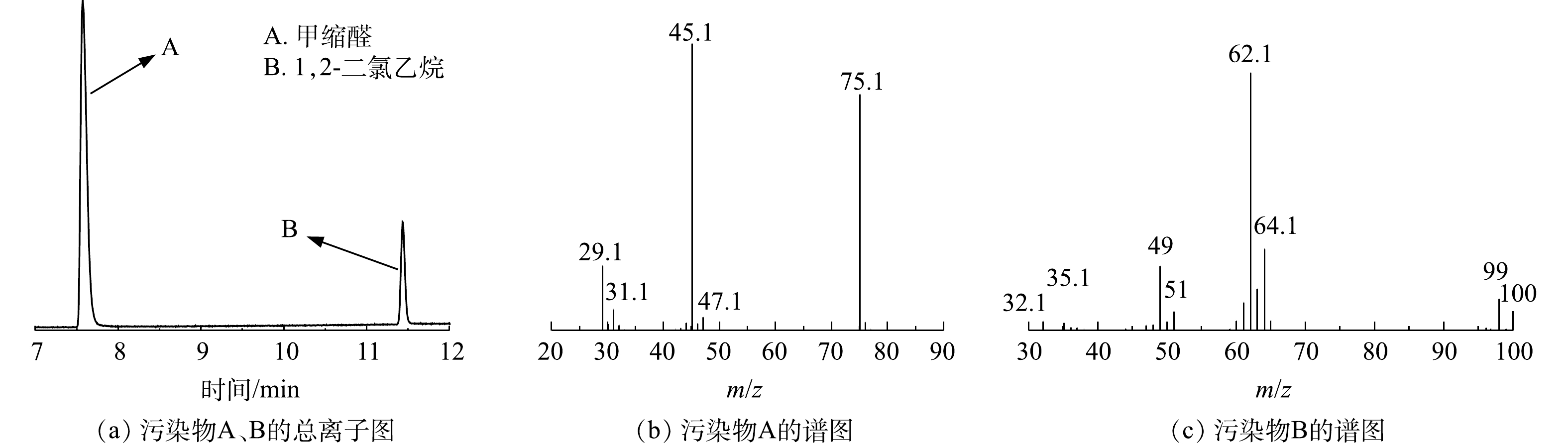

3)废气来源及分析测定。废气来源于树脂生产厂调节池、综合池、污泥房、生化池等单元。产生的废气经过酸、碱喷淋及H2O2氧化预处理。利用GC-MS对预处理后混合气体组分进行了分析,通过质谱图的检索比对,确认混合废气的主要成分,再通过GC对各组分浓度进行测定。

-

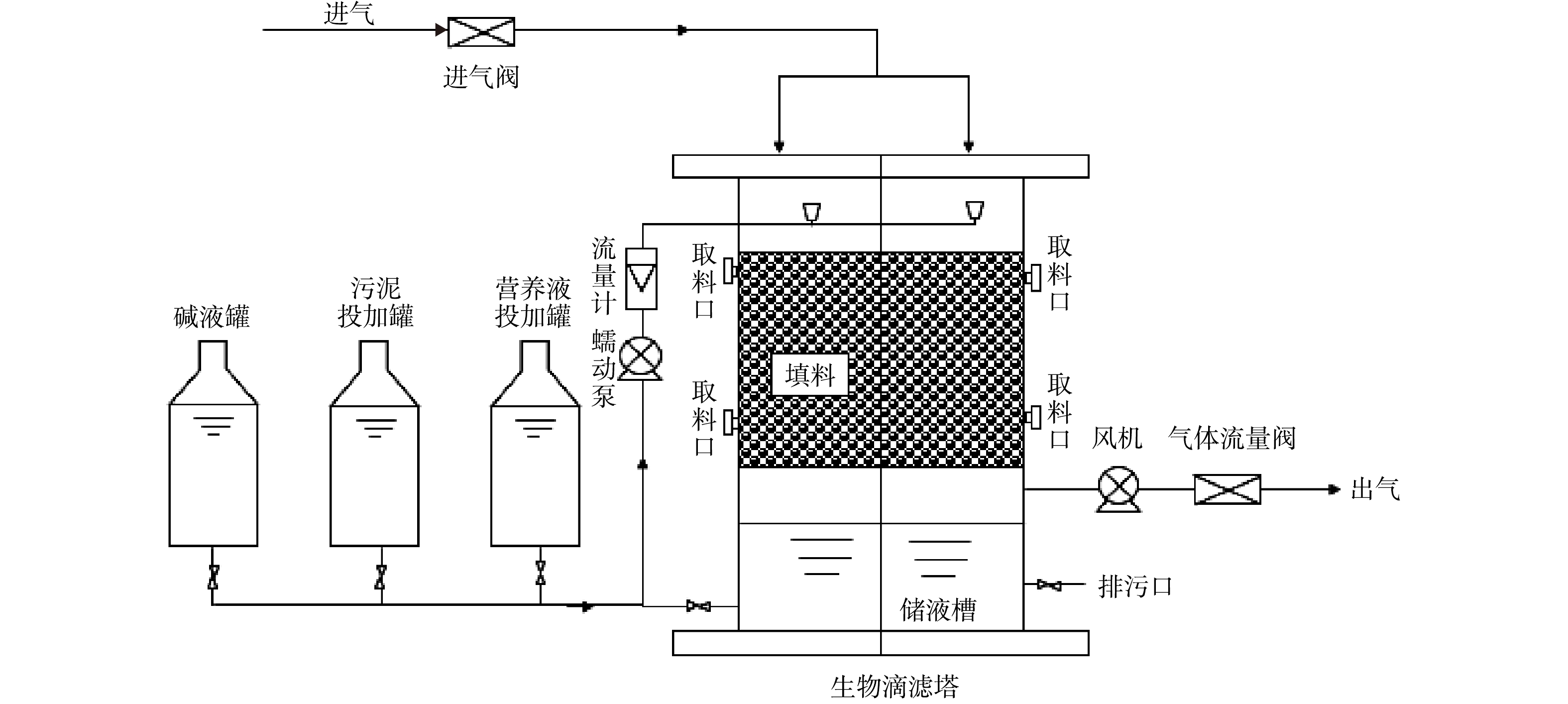

本研究采用生物滴滤塔净化工艺流程见图1。净化系统由2个相同尺寸的生物滴滤塔并联构成,材料均为有机玻璃;塔内总长960 mm、总宽480 mm、总高960 mm。塔内填料采用直径为80 mm 的聚丙烯球,填料层总体积为0.51 m3,每个滴滤塔设上下2个填料取样口。废气由滴滤塔顶端进入塔内,自上而下通过填料层,经底部排气管抽气泵后排放。营养液由蠕动泵升到塔上端均匀向下喷淋,在填料层中由上而下经过,最后流入塔底的储液槽,并通过蠕动泵再次循环。

为排除填料吸附作用对实验的影响,在加入污泥前,打开进口阀使混合废气进入生物滴滤塔中,并对进出口的混合废气质量浓度进行监测。待进出口质量浓度一致后即认为填料吸附达到饱和;再将4.5 L污泥和混合菌种的菌液投入滴滤塔内,并加入约40 L营养液,然后打开蠕动泵使混合液在滴滤塔内循环流动,同时打开进口阀门通入废气,采用气液相联合法挂膜。以混合液为液相、有机废气为气相,对实验装置进行挂膜,让菌种在填料球上附着并生长;挂膜结束后,有机废气在填料上生长的微生物作用下被分解为CO2、H2O、氯离子等无害无臭物质,最终达到废气净化目的。实验在常温下进行(温度变化范围为25~36 ℃)。生物滴滤塔的控制条件为:气体停留时间60 s,出口风速1.7 m·s−1,风量30.6 m3·h−1,循环液pH用NaOH溶液控制为6.5~7.5,循环液流量20 L·h−1。反应器运行30 d后,将储液槽中的循环液每天更换1/5,以保证微生物的营养所需并控制副产物的过量积累,控制2个反应器内的喷淋量和储液槽液面高度一致。

-

1)废气成分分析。采用气相色谱-质谱联用(Agilent 7820A-5975)分析废气的主要成分。色谱柱为DB-VRX毛细管柱(60 m×0.25 mm×1.4 μm),程序升温从120 ℃,10 ℃·min−1升高到230 ℃柱流量1.2 mL·min−1,进样量800 μL。He为载气,总流量为10.2 mL·min−1,分流比为5∶1。离子源230 ℃,辅助温度280 ℃,四级杆150 ℃,倍增电压1 000 V,扫描质量数35~350 amu。采用气相色谱(Agilent 7820A)测定废气中各组分的浓度,色谱柱为DB-1701毛细管柱(30 m× 0.32 mm×0.25 μm)。进样口、检测器(FID)和柱箱温度分别为250、270、40 ℃,柱流量2 mL·min−1,进样量800 μL。N2为载气,总流量为102.1 mL·min−1,分流比50∶1。压力损失ΔP采用U型压差计来测定,压力计量程为0~1 999 Pa,分辨力为1 Pa。Cl−浓度采用PXS-270型台式离子计测定。pH值采用SX-620型便携式pH计测定。

2)生物相的分析。生物膜总DNA提取、PCR扩增步骤、PCR产物、Alpha多样性委托美吉生物(上海)有限公司进行高通量测序分析。

OTU:分类操作单元,是在系统发生学研究或群体遗传学研究中,为方便分析,人为给某一个分类单元(品系、种、属、分组等)设置的同一标志。一般情况下,如果序列之间的相似性高于97%(种水平)就可以把它定义为一个OTU。每个OTU代表1个物种。

Shannon-Wiener指数是衡量微生物多样性的指数之一,Shannon值越大,说明群落多样性越高。Simpson指数亦是衡量微生物多样性的指数之一,数值越大,说明群落多样性越低。Chao指数指用Chao1算法估计群落中含OTU 数目的指数,用来计算菌群丰度。ACE指数用来估计群落中含有OTU 数目的指数,用来计算菌群丰度。Coverage是指各样品文库的覆盖率,其数值越高,则样本中序列没有被测出的概率越低,该指数实际反映了本次测序结果是否代表样本的真实情况。

1.1. 试验材料及成分分析

1.2. 废气处理中试装置与流程

1.3. 分析方法

-

利用GC-MS技术对混合废气的成分进行分析,结果见图2。由图2(a)可见,混合废气中检测出2种有机污染物A和B,其峰形良好,出峰时间分别为7.6 min和11.4 min。图2(b)是污染物A的谱图,特征离子峰m/z为75.1和45,其中,m/z 75离子峰最强。而图2(c)是污染物B的谱图,特征离子峰m/z为49、62.1和64.1,其中定量离子m/z为62.1。将污染物A、B的离子碎片图和标准谱图进行对照,根据匹配度和特征离子峰,分析得到这2种污染物分别为甲缩醛和1,2-二氯乙烷。

在2019年6月初至8月底近90 d的时间内,对混合废气中甲缩醛和1,2-二氯乙烷的进口质量浓度进行监测。监测结果的最低值、最高值和平均值见表1。其中,甲缩醛和1,2-二氯乙烷的进口平均质量浓度分别为104.2和67.1 mg·m−3。表1数据表明该树脂制造厂污水站的主要污染废气为甲缩醛和1.2-二氯乙烷。这与文献[14-15]报道的甲缩醛是树脂相对分子质量的调节剂和聚合物的终止剂,以及树脂在洗涤蒸馏过程中会产生1,2-二氯乙烷等结论一致。

-

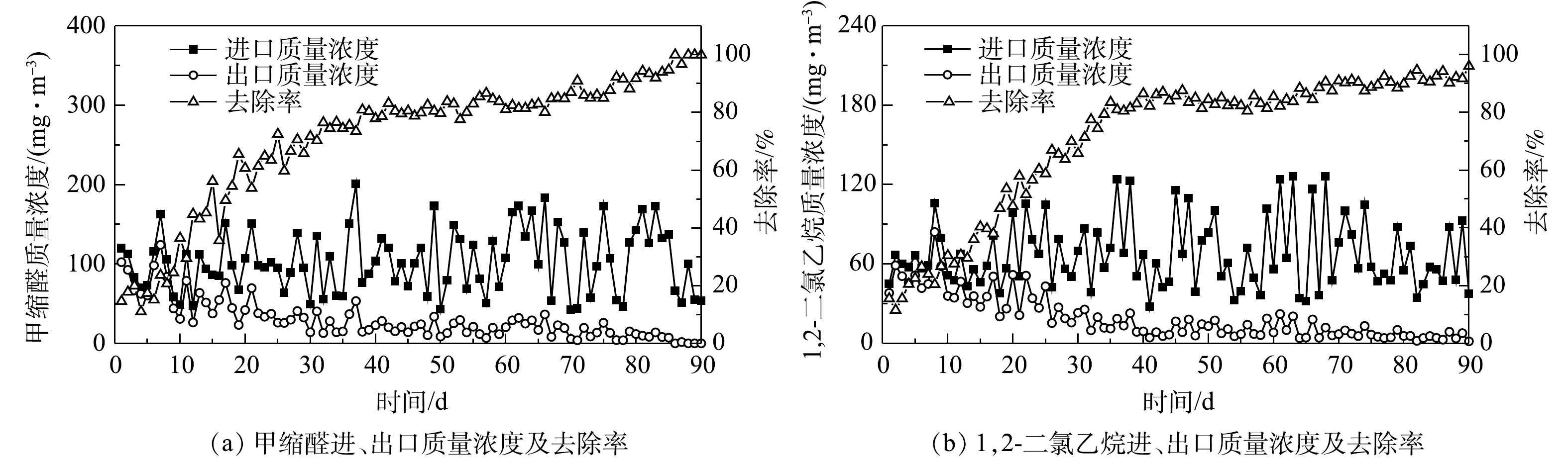

混合废气去除率是生物滴滤塔挂膜启动情况的重要参数及运行性能评估的重要标准。当进气流量为30.6 m3·h−1,停留时间为60 s时,监测连续运行90 d生物滴滤塔内混合废气的进、出口质量浓度及去除率(removal efficiency, RE)变化,结果如图3所示。

在反应器启动40 d后,甲缩醛和1,2-二氯乙烷去除率逐渐趋于稳定,分别为77%和82%以上。启动80 d后,两者的去除率均能稳定在90%以上,且甲缩醛出口质量浓度仅为0~12 mg·m−3,1,2-二氯乙烷出口质量浓度为0~8.6 mg·m−3。陈益清等[16]研究了中试规模生物滴滤塔去除含H2S和NH3臭气的运行性能,该设备对H2S的去除率可长期稳定在99%以上,对NH3的去除率为60%~83%。陈子平等[17]利用中试规模生物滴滤池对油漆废气进行处理,对甲苯、乙苯和二甲苯的最大去除率分别为88.8%、83.7%和86.3%。本研究中生物滴滤塔对甲缩醛和1,2-二氯乙烷的最终去除率均稳定在90%以上,去除率相比其他中试研究更高。一方面可能是由于高效降解菌加活性污泥挂膜对生物滴滤塔有较好的运行效果;另一方面可能是由于进气浓度和负荷在微生物能承受的波动范围内,不会抑制活性污泥和菌群的降解活性。本课题组曾利用小试生物滴滤设备去除低浓度二氯甲烷和1,2-二氯乙烷混合废气,当进气质量浓度平均值为100 mg·m−3时,挂膜35 d后2者的去除率可分别达到80%和75%以上[18]。本研究采用中试规模生物滴滤塔处理废气,挂膜完成所需时间相对较长,可能是由于废气的现场进口质量浓度不稳定,且中试规模较大,影响了微生物的生长,在一定程度上延长了挂膜时间。

本研究中废气的进口质量浓度不稳定,装置受冲击负荷影响。而生物滴滤工艺对进气负荷变化的耐冲击能力代表该工艺是否有良好的稳定性与适应性[19-20]。在反应器启动的第66天和第75天时,甲缩醛进口质量浓度分别达到183.5和172.8 mg·m−3,甲缩醛去除率也随之降至80%和85%;但在3 d后,随着进口质量浓度降至127.1和107.8 mg·m−3,去除率又回升至85%和88%。对1,2-二氯乙烷的去除情况类似。由此可知,本研究中的生物滴滤塔对进气负荷的变化有一定的耐冲击能力,稳定性和适应性均较好。

-

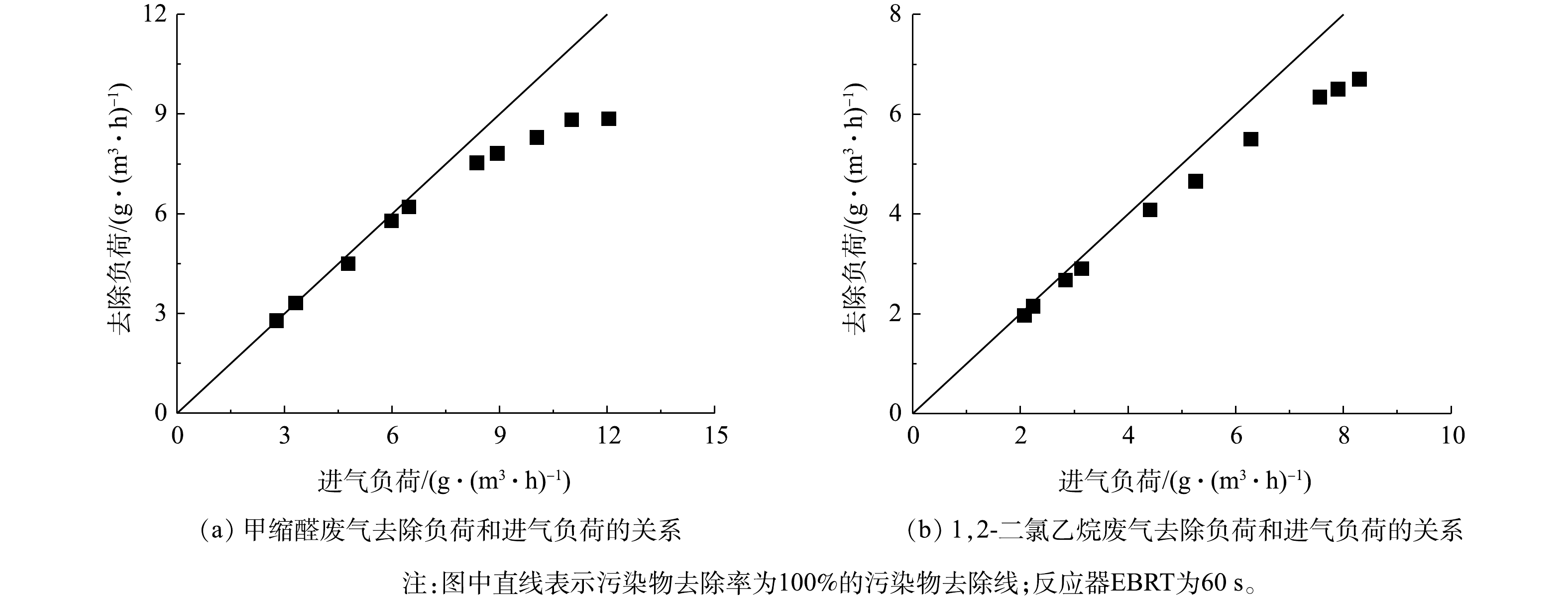

去除负荷(elimination capacity, EC)是指单位体积滤料在单位时间内对污染物的降解量,是评价反应器降解性能最直观的参数。图4表示当EBRT为60 s时,不同进气负荷(inlet loading, IL)下,生物滴滤塔对混合废气的去除负荷。

由图4(a)可知,在EBRT为60 s的条件下,当甲缩醛进气负荷小于6.5 g·(m3·h)−1时,其去除负荷与进气负荷呈线性关系,去除率保持在99%以上;当甲缩醛进气负荷大于6.5 g·(m3·h)−1时,去除负荷开始偏离100%去除率线,但去除率仍保持在87%以上;当甲缩醛进气负荷大于10.3 g·(m3·h)−1时,去除负荷开始趋于平缓。本研究中,系统所能达到的最大去除负荷为9 g·(m3·h)−1。

由图4(b)可知,在EBRT为60 s的条件下,当1,2-二氯乙烷的进气负荷小于3 g·(m3·h)−1时,去除负荷与进气负荷呈线性关系,去除率保持在96%以上;当1,2-二氯乙烷进气负荷大于4 g·(m3·h)−1时,去除负荷逐渐偏离100%去除率线,最大去除负荷为6.8 g·(m3·h)−1,去除率保持在86%以上。陈东之等[18]用生物滴滤塔处理氯代烃混合废气,系统稳定运行时,对二氯甲烷和1,2-二氯乙烷的最大去除负荷分别为13和10 g·(m3·h)−1。本研究中反应器的进口负荷存在一定波动,因此,1,2-二氯乙烷的去除负荷相对较低,最大去除负荷仅为6.8 g·(m3·h)−1也属合理范围。

生物滴滤塔在同步净化多组分废气时,由于各污染物理化性质的差异和优势微生物菌群间存在复杂的相互作用,降解性能与处理单一组分VOCs的生物降解体系有所不同[21]。在本研究中,生物滴滤塔对含甲缩醛和1,2-二氯乙烷混合废气能达到较高的去除负荷,说明此工艺能有效去除以上2种混合废气。

-

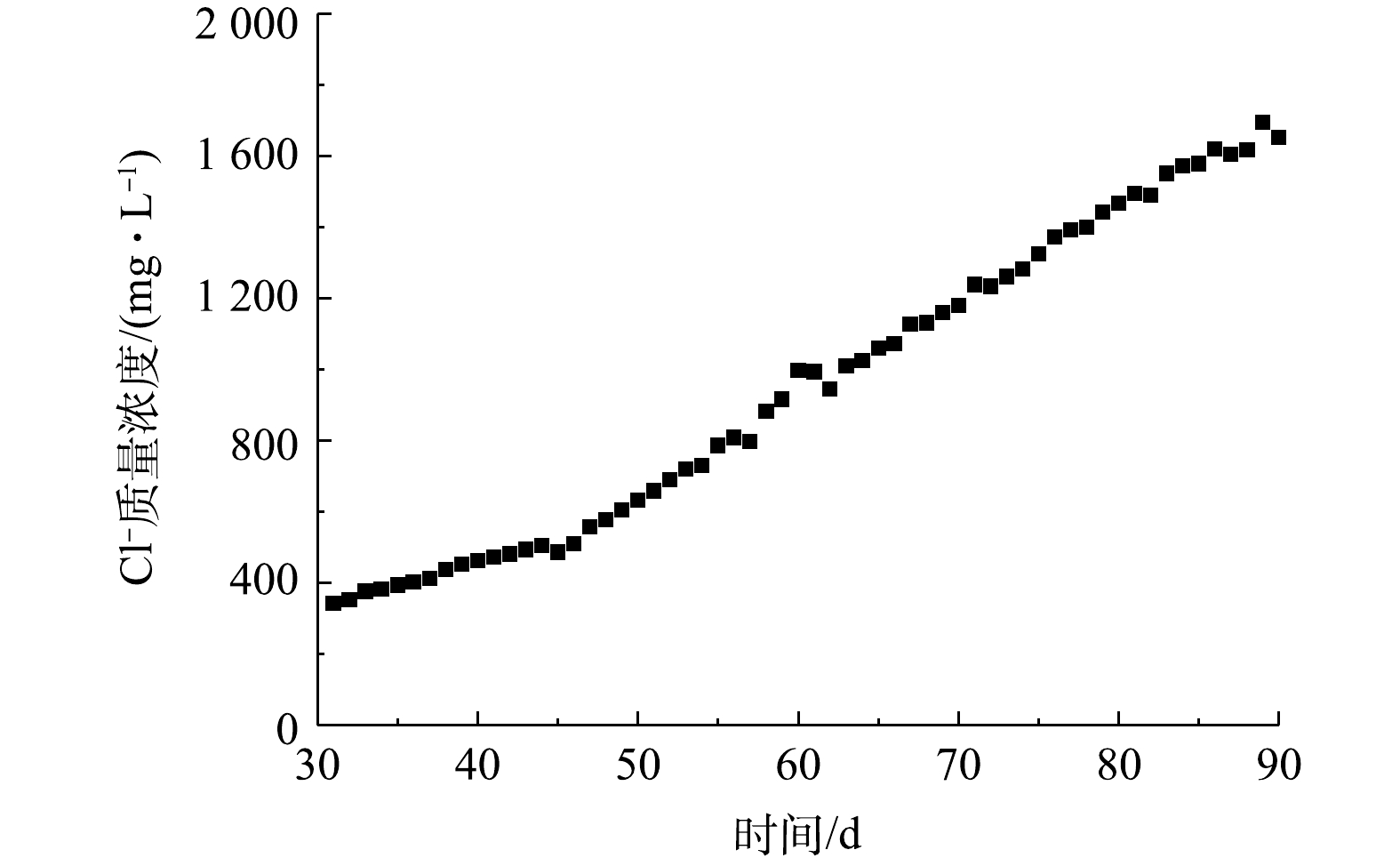

循环液中的Cl−浓度是衡量含氯代烃有机废气是否被微生物降解的重要指标。生物滴滤塔运行时,由于1,2-二氯乙烷在降解过程中会产生对微生物具有毒害作用的Cl−,进而会抑制塔内微生物的降解活性,因此在滴滤塔运行30 d后,每天更换20%循环液以保证Cl−不会过量积累,影响微生物的活性。从反应器运行的31 d起,用离子计监测反应器内循环液中的Cl−质量浓度,结果如图5所示。

由图5可知,当生物滴滤塔运行31 d之后,直到运行90 d结束,反应器内循环液中的Cl−质量浓度从最初的340 mg·L−1提升至1 650 mg·L−1,总体呈上升趋势。在31~40 d,Cl−质量浓度相对较平稳,维持在340~470 mg·L−1。这可能是由于填料上的生物量较低,1,2-二氯乙烷的去除率波动较大,故转化出的Cl−较少;随着填料上生物膜的增加,反应器内1,2-二氯乙烷的去除率逐渐增高并保持稳定,从挂膜结束的第40 d起Cl−浓度平均每天增加了23.6 mg·L−1。由图5还可发现,虽然每天更换20%的营养液,循环液中的Cl−浓度仍呈上升趋势,这也说明生物滴滤塔对1,2-二氯乙烷的降解性能较好。陈益清等[16]用中试规模的生物滴滤塔净化含H2S和NH3的臭气,随着H2S进气质量浓度从2.8增至7 mg·m−3,滤出液中的硫酸根浓度逐渐升高;随着H2S质量浓度增至14 mg·m−3,并连续运行一段时间后,滤出液中的硫酸根浓度最终稳定在80 mg·L−1。本研究中系统中Cl−浓度较高可能是由于污泥中加入了1,2-二氯乙烷降解菌。推测其转化过程可能为:1,2-二氯乙烷在降解菌的作用下先脱掉1个Cl生成中间产物2-氯乙醇,然后再经过2次氧化生成氯乙醇,氯乙醇再脱掉1个Cl转化为不含氯的简单有机物,最后通过生化反应循环生成CO2和H2O。

-

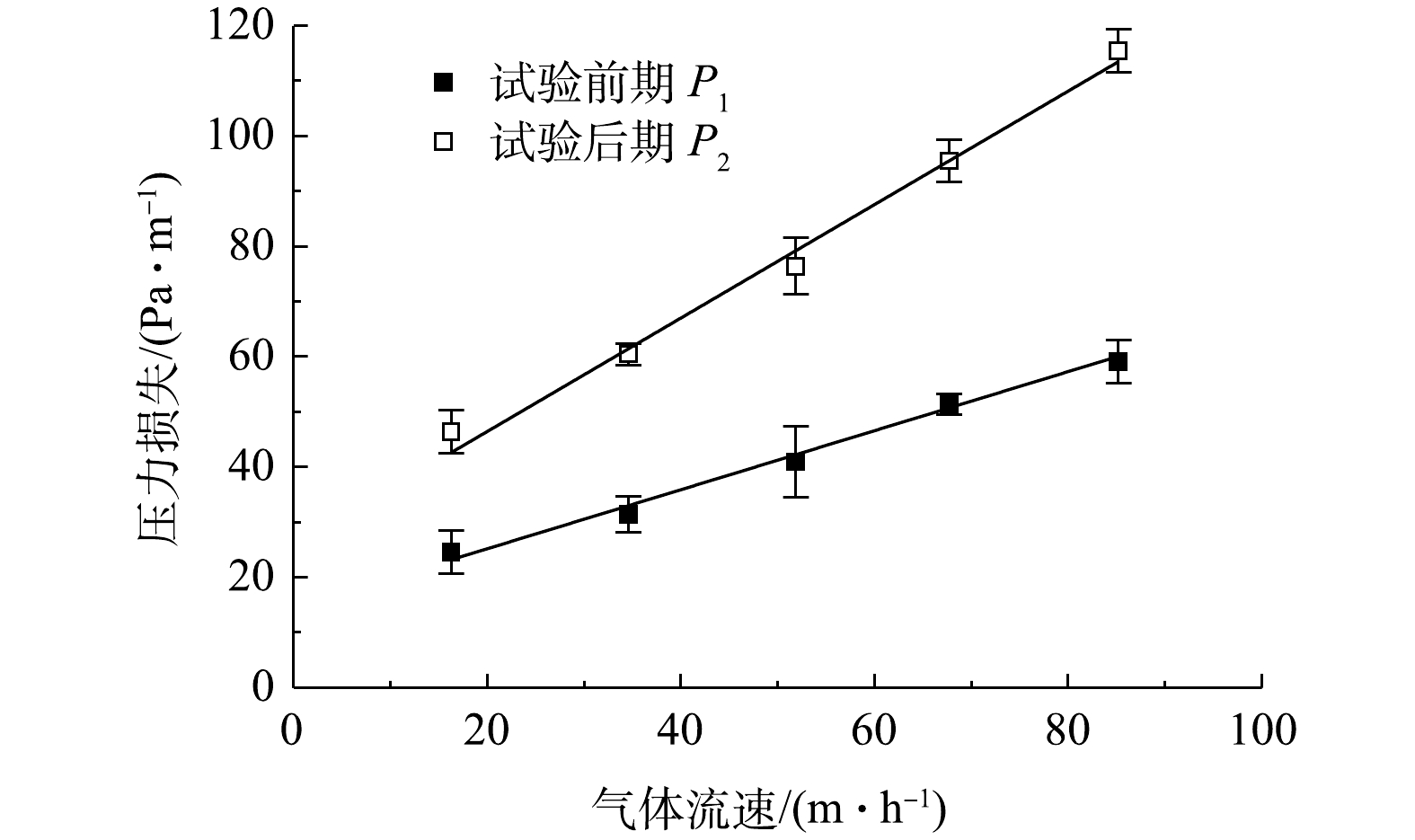

生物滴滤塔运行过程中的压力损失不仅能反映填料表面生物膜厚度的增长[22],而且关系到风机能耗,会直接影响反应器的运行成本,是生物滴滤塔运行中非常重要的指标[23]。在喷淋量不变的情况下,将反应器运行初期填料的压力损失P1与末期填料的压力损失P2进行对比,结果如图6所示。

生物滴滤塔内压力损失ΔP (Pa·m−1)和气体流速v (m·h−1)呈线性关系,通过origin软件对其拟合,得到试验前期压力损失(P1)和末期压力损失(P2)与气体流速v的线性关系式分别为:P1=0.519 8v+14.884(R2=0.992)、P2=1.010 7v+29.876(R2=0.991)。说明在相同气体流速下,实验末期的压力损失均大于实验前期的压力损失。这是因为微生物对混合废气的去除率提高,使填料上的生物量逐渐积累增多,导致系统内填料层阻力不断增大[24]。同时,在反应器运行末期,最大压力损失达到118 Pa·m−1,高于文献[23]报道的结果。这可能是由于本研究采用的是聚丙烯填料球,其孔隙率比小试采用的聚氨酯泡沫更高,气体流速更大,压力损失更大;相反,较大的压力损失也说明了中试生物滴滤塔内生物积累量较大,对混合废气的处理性能较好。同时,本研究的生物滴滤塔在90 d的运行中未出现明显的堵塞现象。

-

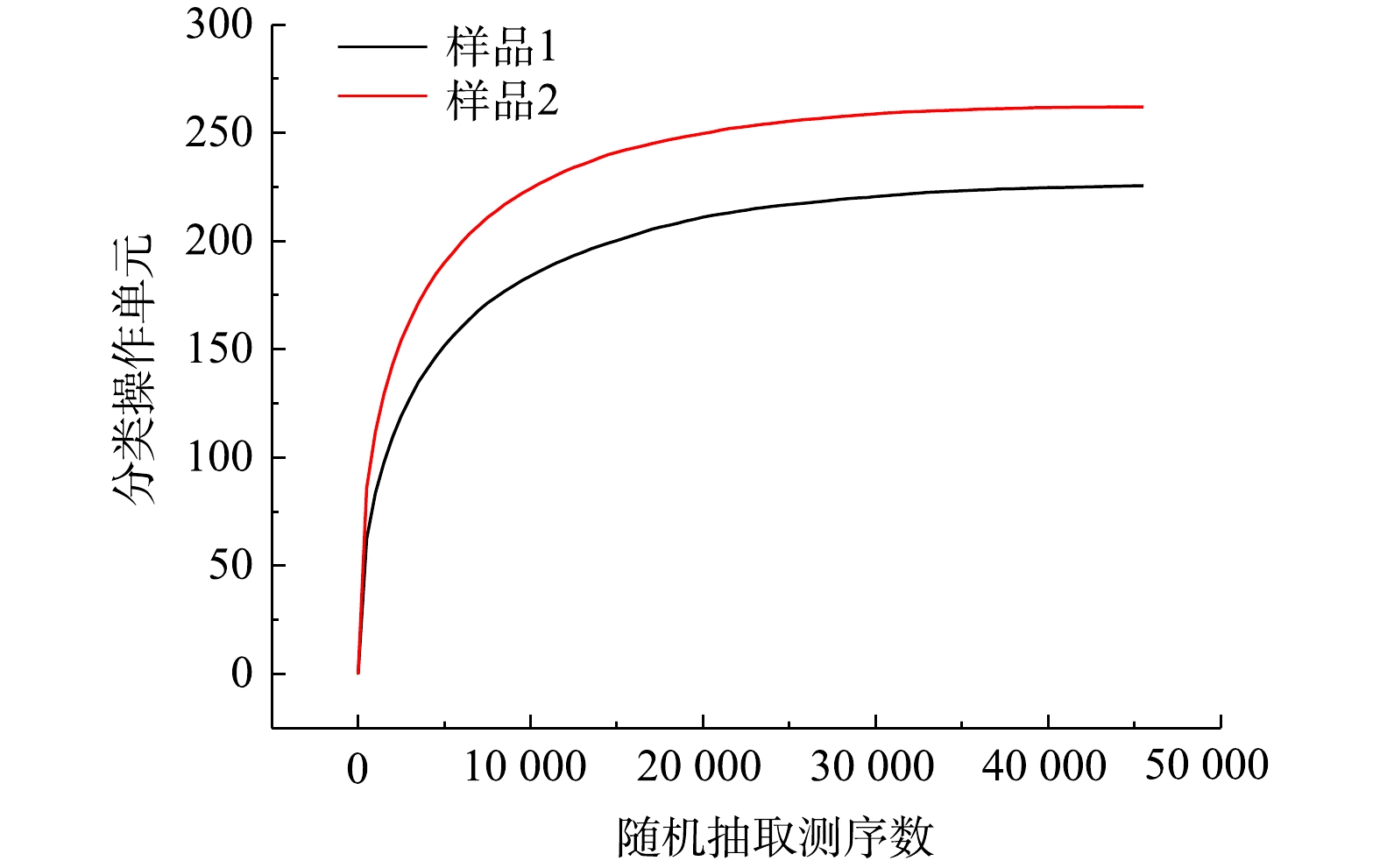

对反应器挂膜前期(样品1)及平稳运行阶段(样品2)的微生物进行高通量测序,从优化序列中提取非重复序列,并去除未重复的单序列,进一步去除嵌合体,分别得到45 949和52 840条有效序列,以97%的序列相似度进行OTU聚类,共获得226和262个OTUs。再对2种样品进行Alpha多样性指标分析,包括分析香农指数(Shannon Index)、辛普森指数(Simpson Index)、ACE指数、Chao指数。稀释曲线分析图(图7)是以样品中随机抽取的测序数据量为横坐标,多样性指数为纵坐标得到。

由表2可知,对填料上细菌测序获得的OTUs由挂膜前期的226提升至平稳运行阶段的262。说明随着生物滴滤塔内挂膜的完成,聚类后获得的细菌物种数目有所提升。Shannon指数的上升和simpson指数的下降也说明了BTF挂膜完成后填料上细菌群落的多样性提高。同时,生物滴滤塔平稳运行阶段的ACE指数和Chao指数对比挂膜前均有提升,说明挂膜完成后填料上的细菌菌群丰度提高。由图7可知,在当前测序深度下,样品的稀释曲线趋于平缓,即随着序条数增加,获得的OTU数量变化不大。2种样品的序列覆盖率coverage指数为分别为98.5%和97.8%,说明此次测序的深度足以覆盖样品中大多数细菌,测序的数据量合理可信。

-

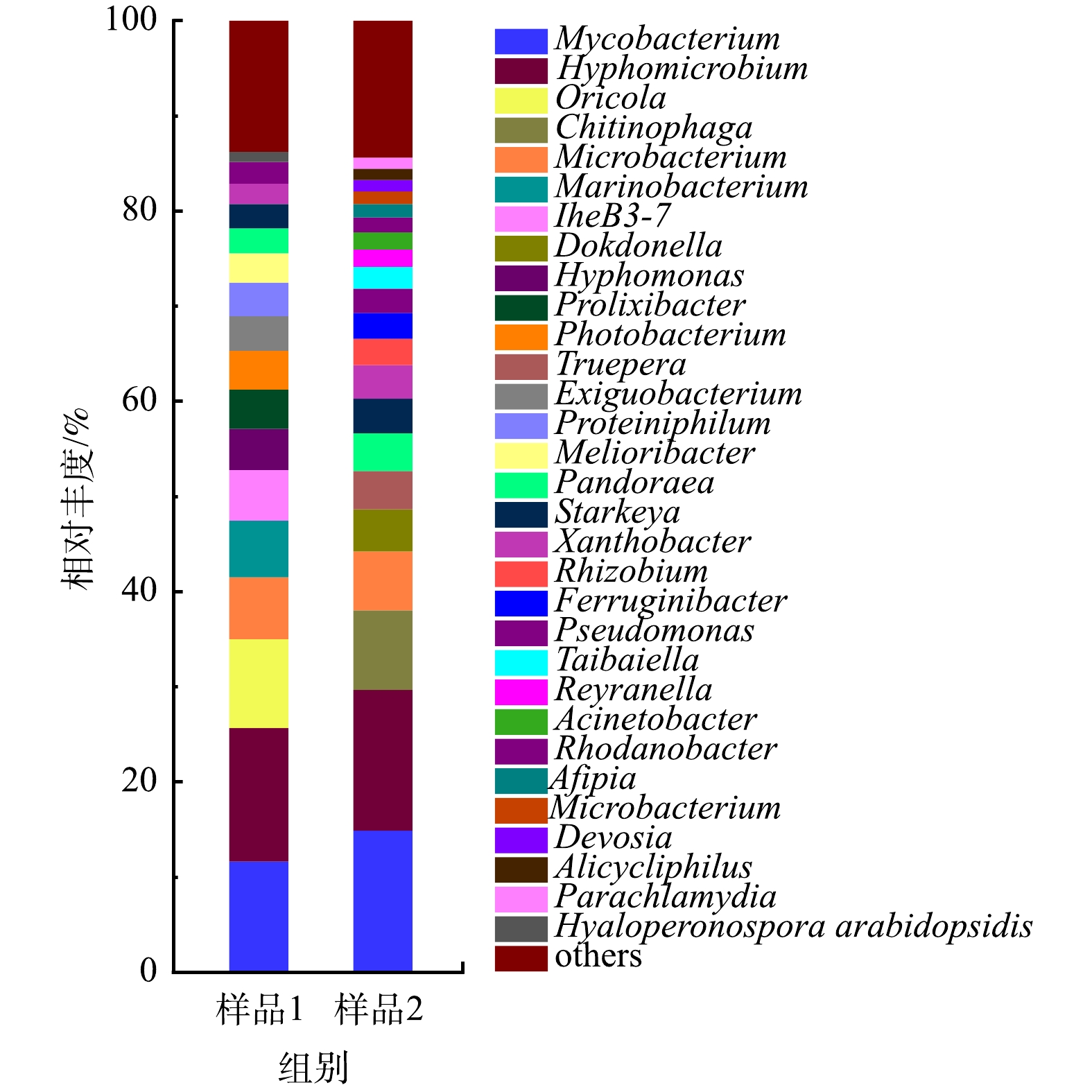

对反应器挂膜前期(样品1)和平稳运行阶段(样品2)填料球表面的细菌在属水平上的相对丰度进行分析,研究其群落组成,结果如图8所示。对比挂膜前期和平稳运行期细菌群落结构发生的巨大变化,在样品1、2中一直占绝对优势的是分枝杆菌(Mycobacterium sp.)和生丝微菌(Hyphomicrobium sp.)。两者在挂膜前期的相对丰度分别为11.6%和14.0%,在BTF平稳运行阶段的相对丰度分别为14.9%和14.8%。

FRANCOIS等[24]从活性污泥中分离到1株南非分枝杆菌(Mycobacterium austroafricanum IFP),能以甲基叔丁基醚为唯一碳源和能源生长。陈一平等[25]从酒窖中分离到了1株编号为8502-3的分枝杆菌,能以甲醇、乙醇、甲胺、二甲胺、三甲胺、甲酸盐、乙醇酸、乙酸盐、乙醛酸、乙醛等作为唯一碳源和能源生长。目前,国内外文献中尚未发现微生物降解甲缩醛的相关报道。甲缩醛和甲基叔丁基醚都是汽油添加剂,性状相似,且甲缩醛分解后产生乙酸盐。因此,推测混合废气中的甲缩醛可能主要由分枝杆菌和生丝微菌降解。在生物滴滤塔中加入1,2-二氯乙烷降解菌Starkeya sp.T2,使Starkeya sp.菌属相对丰度从挂膜前期的2.5%提高到平稳运行期的3.7%,说明加入的Starkeya sp.T2降解菌能在生物滴滤塔中长期稳定存在,保证了反应器对1,2-二氯乙烷的去除效率。另外,黄色杆菌(Xantho.bacter sp.)的相对丰度由挂膜前期的2.1%提高到平稳运行期的3.5%,KLECKA等[26]报道了1株能够降解二氯乙烷的好氧假单胞菌;TORZ等[27]和TAYLOR等[28]报道了1株能对二氯乙烷进行生物降解的自养黄色杆菌。由此可推测,本研究中的1,2-二氯乙烷可能主要被假单胞菌、黄色杆菌和1,2-二氯乙烷降解菌降解。值得注意的是,噬几丁质菌(Chitinophaga sp. )在挂膜前期并未被检出,但在平稳运行阶段,其相对丰度达到8.4%。李燕妮[29]利用牛肉膏蛋白胨加石油驯化得到的优势菌为噬几丁质菌,由于甲缩醛是常见的石油添加剂,故推测混合废气中的甲缩醛也可能被噬几丁质菌降解。

氯代烃在降解过程中产生的Cl−对微生物具有一定毒害作用,从而抑制塔内微生物的降解活性[30]。本研究中,相比挂膜前期,平稳运行期的分枝杆菌属和生丝微菌属的相对丰度均有一定增加,从而推测这2种菌属有一定的耐盐性。张广志等[31]从盐碱土壤中分离筛选了12株耐盐菌株,其中就包括假单胞菌属。张峰峰等[32]研究了嗜碱假单胞菌AD-18的耐盐性,发现其可耐受较高的盐度。由此说明,假单胞菌属具有一定的耐盐性,而总体菌群具备的耐盐功能,会从一定程度上减少Cl−的积累对微生物的毒害。

2.1. 污染物成分分析及浓度测定

2.2. 生物滴滤塔运行性能的评估

2.2.1. 反应器对混合气体的处理效率

2.2.2. 反应器对混合废气的去除负荷

2.2.3. 循环液中Cl−浓度的变化

2.2.4. 系统中的压力损失

2.3. 对反应器中微生物的高通量测序分析

2.3.1. Alpha多样性分析

2.3.2. 微生物群落变化

-

1)挂膜40 d后生物滴滤塔对甲缩醛和1,2-二氯乙烷的去除率分别达到了77%和82%。反应器运行80 d后,反应器对2种废气的去除率均稳定在90%以上。说明采用活性污泥及混合菌种在中试生物滴滤塔中挂膜去除甲缩醛和1,2-二氯乙烷混合废气的效果较好。

2)当生物滴滤塔EBRT为60 s时,随着进气负荷不断增加,甲缩醛和1,2-二氯乙烷的去除负荷均呈增加趋势,之后逐渐稳定。反应器对2种废气的最大去除负荷分别为9.0和6.8 g·(m3·h)−1。说明接入的活性污泥和Starkeya sp.T2可适应生物滴滤工艺的运行方式并发挥作用。

3)从运行31 d至90 d,反应器内循环液中的Cl−质量浓度从最初的340 mg·L−1提升至1 650 mg·L−1,总体呈上升趋势,说明中试规模的生物滴滤塔对1,2-二氯乙烷有良好的降解性能。试验前期和末期的压力损失P1和P2对气体流速v 均存在线性关系。

4)相较于挂膜前期,当反应器平稳运行阶段时,填料上微生物的多样性和种群丰度均有所提高。其中,分枝杆菌属和生丝微菌为优势菌属,加入的Starkeya sp.相对丰度也有所升高,与生物滴滤工艺对甲缩醛和1,2-二氯乙烷去除效果较好相一致。

下载:

下载: