-

随着当前城市水环境污染及内涝防治等综合性问题的日益突出,系统化推进海绵城市建设,在原有以快速排放、末端治理为主的建设环节中,强化源头区域低影响开发建设,增强城市调蓄、吸纳雨水的能力,不仅能够控制场地外排雨水的径流量,同时也有效地削减了面源污染。而建筑与小区是城市雨水排水系统的起端之一,是海绵城市源头控制的核心环节。

在海绵型建筑与小区径流控制计算中,年径流总量控制率是强制性控制指标之一,也是海绵城市研究的热点[1-4]。容积法是建筑与小区中计算海绵设施的规模和核算年径流总量控制率的重要方法[5-6]。在容积法的计算中,综合雨量径流系数[7-9]是关键因子。根据住房和城乡建设部出台的《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)》[10](以下简称“指南”),综合雨量径流系数按照下垫面种类加权平均值计算。然而,在实际设计过程中,发现此计算方法仍有待改进。

本研究对建筑与小区中组合下垫面采取断接措施前后的径流控制进行了定性分析,并提出了采取断接措施后综合雨量径流系数的改进计算方法,可为针对海绵型建筑和小区综合雨量径流系统参数的计算提供参考。

全文HTML

-

雨量径流系数的影响因素较多,除与下垫面特征有关外,还与降雨强度或降雨重现期密切相关[1]。为便于计算,指南[10]及各地海绵城市规划设计导则[8, 11]均通过统一给出单一下垫面的雨量径流系数。对于组合下垫面的综合雨量径流系数采用加权平均法计算[1, 9-10],计算方法见式(1)。

式中:φc为组合下垫面综合场均雨量径流系数;φci为某一类下垫面场均雨量径流系数;Fi为某一类下垫面的面积,m2。

由式(1)可以看出,在计算时,综合雨量径流系数仅与下垫面类型和面积有关,与场地内是否进行雨水断接处理无关。场地内下垫面由传统沥青硬化路面、硬屋顶和绿地组成。按照海绵城市建设理念,对建筑立管进行断接处理,同时设置硬化地面高于绿地,将硬化路面径流引入绿地蓄滞后,排放进入市政管网。其中,将硬化路面径流引入绿地蓄滞后,间接排入市政管网也是断接处理。根据式(1),断接处理方式与传统雨水立管或硬化路面不断接的方式相比,综合径流系数计算结果相同。在汇流面积不变、设计降雨量不变的条件下,所需的调蓄容积相同,故难以体现雨水立管或硬化路面断接这种简单有效的径流控制优势[12-13]。设计人员在进行建筑与小区海绵城市设计时,为满足指标计算要求,往往会忽略雨水断接、竖向优化及植草沟转输等方式,仅寻求具有调蓄功能的海绵设施。因此,在海绵型建筑与小区的设计计算过程中,体现出采取断接措施后的优势是十分重要的。

-

雨量径流系数是指设定时间内降雨产生的径流总量与总雨量之比[11]。对于单一下垫面来说,场次径流系数可用式(2)来计算。

式中:φi为某种下垫面的场次径流系数;Hi为场次降雨量,mm;H0为该下垫面能够下渗或者可控制的降雨量(与下垫面构造、降雨强度关系密切),mm。在海绵城市设计中,降雨强度按照设定值考虑,可视为只与下垫面构造有关。

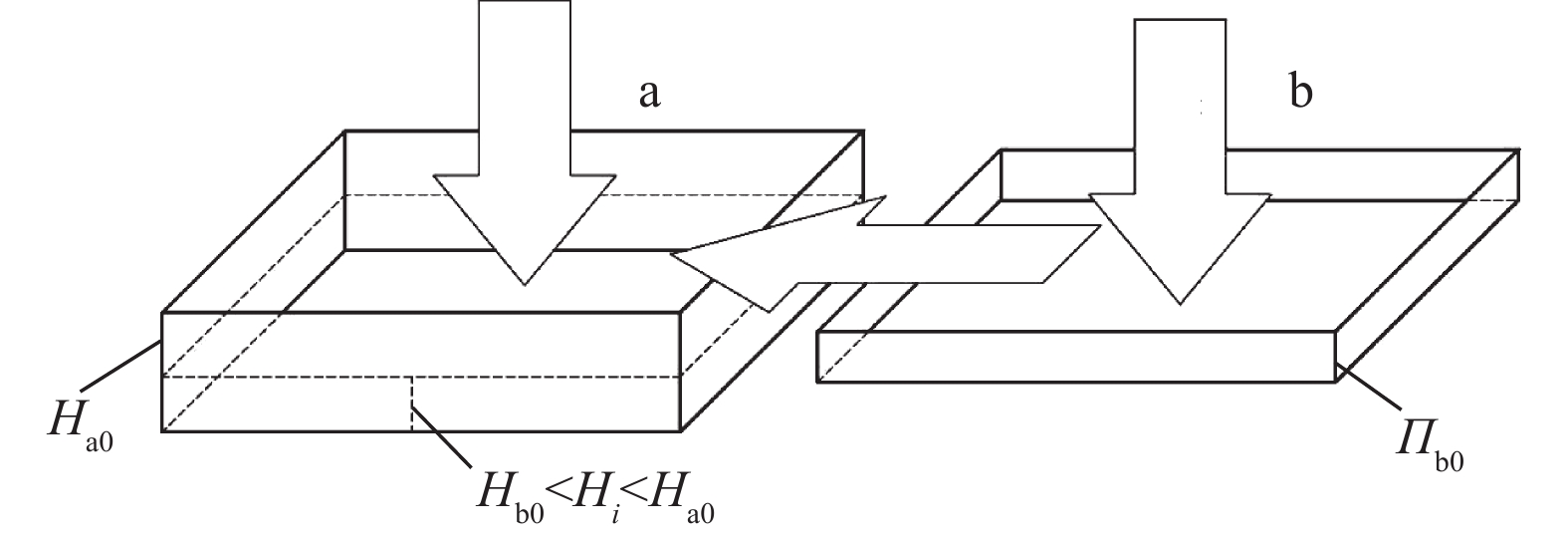

如图1所示,在一定的场次降雨量Hi下,a、b为2块相邻场地。a场地为透水下垫面,b场地为不透水下垫面,2块场地自身可控制的降雨量分别为Ha0和Hb0。假设Hb0<Hi<Ha0,当a、b场地各为独立汇水分区时,则由式(2)可知,a场地的场次径流系数为0,b场地的场次径流系数为(Hi−Hb0)/Hi。综合径流系数为两者的加权平均值,计算方法见式(1),为(Hi−Hb0)Fb/Hi(Fa+Fb)。当b场地径流断接后汇入a场地时,a场地可滞渗,即部分或者全部控制b场地的径流雨量,因此,在一定的降雨条件下,断接后组合下垫面作为同一汇水分区,其产生的径流量小于断接前,即综合雨量径流系数小于断接前。因此,用式(1)来计算采取断接措施的组合下垫面的综合雨量径流系数,忽略了透水下垫面对不透水下垫面产生的径流控制作用。

-

如图1所示,假设场地内有a、b 2种下垫面组合在一起,而且Ha0>Hb0(含义同上),在设计时,将b下垫面进行断接。根据前述分析,在一定的降雨条件下,由于对b下垫面采取断接措施,其径流量在a下垫面可部分或者全部得到控制。即利用a下垫面的径流控制余量来降低b下垫面的雨量径流系数。对2种下垫面不同组合在不同场次降雨量条件下的雨量径流系数进行分析,结果见表1。由表1看出,当Hb0<Hi<Ha0时,b下垫面断接前后,其雨量径流系数是不同的。采取断接措施后,b下垫面的雨量径流系数减小。

参照式(1),在b下垫面不断接的情况下,组合下垫面综合雨量径流系数的计算方法见式(3)。

在b下垫面采取断接措施后,参照式(3),并根据上述假定情况,引入径流调整系数k,即b下垫面断接后的径流系数与断接前的径流系数的比值,则组合下垫面的综合雨量径流系数计算方法见式(4)。

式中:φca、φcb分别为a、b下垫面场均雨量径流系数;Fa、Fb分别为a、b下垫面的面积,m2;k为径流调整系数,k值与Ha0、Hb0、Fa/Fb以及场降雨量有关。

-

为定量分析组合下垫面综合雨量径流系数,首先需计算各类下垫面的H0值。根据定义,场均雨量径流系数的计算方法见式(5)。

式中:φci为某种下垫面场均雨量径流系数;φi为某种下垫面场次雨量径流系数(同式(2)),φi=(Hi−H0)/Hi;n为年中降雨量>2 mm的降雨次数;N为年中降雨量>2 mm且≤H0的降雨次数。

H0值可利用已知各种下垫面的场均雨量径流系数,由项目所在地若干年的降雨量记录信息及式(5)反算求得。为简单地说明问题,这里以建筑与小区中常有的地下建筑绿地(地下建筑覆土厚度不小于500 mm,设为下垫面a)和沥青路面(设为下垫面b) 2种下垫面所组成的组合下垫面为例来进行分析,结果如表2所示。根据《武汉市建设工程规划方案(海绵城市部分)编制技术规定(试行)》[14],下垫面a场均雨量径流系数为0.2,下垫面b场均雨量径流系数为0.9。根据武汉市某区1981—2011年降雨量记录信息,求得a、b下垫面H0赋值分别为12 mm和0.7 mm。在资料查找过程中,查询到北京市1951—2014年的降雨量记录信息[15],并利用其复核计算,当H0值分别为12 mm和0.7 mm时,计算得到场均雨量径流系数分别为0.196 4和0.896 7。对比通过武汉市降雨量信息得出的场均雨量径流系数,两者差别微乎其微。

按照表1给出的计算方法,计算b下垫面断接和不断接时的场均雨量径流系数,然后计算二者之比即可得到k值,结果见表3。

由表3可知,b下垫面断接后,其场均径流系数明显降低。根据表3得出的k值,分别计算a、b 2种组合下垫面的综合雨量径流系数,结果如表4所示。

由表4可见,2块场均雨量径流系数分别为0.2和0.9的下垫面组合在一起时,是否断接对其组合下垫面综合雨量径流系数的影响极大。采取断接措施后,综合雨量径流系数减少23.68%~35.25%。这一结果也验证了采取断接、场地竖向优化等海绵技术措施所产生的径流控制效果。

在实际工程中,下垫面能够入渗或者控制的降雨量比理论值会有所降低,可适当降低Ha0值并按上述方法来确定适用于工程设计的k值。以Ha0值为6 mm进行计算,结果见表5。

由表5可见,即使将理论计算所得的海绵设施入渗雨量Ha0值降低1倍(相对应的场均径流系数计算值由0.20提高到0.37),断接后组合下垫面综合雨量径流系数也会显著降低。如图2所示,采取断接措施后的组合下垫面雨量径流系数与断接前相比均降低,且透水下垫面可下渗或控制降雨量越高,越有利于组合下垫面径流量的控制。无论是否断接,可透水下垫面的面积相对不透水下垫面的面积越大,组合下垫面综合雨量径流系数越低,即径流控制能力越强。

k值与项目所在地的降雨特征、各下垫面能够下渗或者控制的降雨量(H0)以及组合下垫面的面积比有关。各地在编制或者修订海绵城市设计标准时,可根据各城市降水量记录信息及典型下垫面组合,计算本地的k值,供设计人员在设计时取值。

-

1)对组合下垫面在不同场次降雨条件下的综合雨量径流系数进行的计算和分析表明,采取海绵城市断接措施的径流控制效果明显优于非断接场地。

2)采取断接措施的组合下垫面综合雨量径流系数计算时,可按照本研究提出的计算方法,引入径流调整系数,从而可适当减小调蓄容积值,充分体现断接措施在设计中的显著效果。

下载:

下载: